Scienza egizia. Tecnologia

Scienza egizia. Tecnologia

Tecnologia

Metallurgia, chimica e alchimia

La metallurgia è un''arte del fuoco' che in Egitto non si sviluppò come nel Vicino Oriente: da un lato, l'Egitto non possedeva né carbone, né legname, e, dall'altro lato, i minerali metallici e, in genere, i materiali di interesse tecnico presenti nel paese erano assai scarsi. Di conseguenza, fino all'epoca tolemaica e romana, cioè fino al 330 a.C., l'utensileria fu essenzialmente litica, basata sulla selce e sulle pietre dure, come la dolerite, lavorate a percussione. La metallurgia, per via degli elementi che utilizza (i minerali e il fuoco), possedeva peraltro un carattere sacralizzante, che attribuiva un ruolo sacro al fabbro, in quanto capace di domare le forze del fuoco e di trasformare i metalli preziosi.

Il rame e il bronzo

L'Egitto aveva a disposizione risorse di rame in varie località: il Sinai, dove questo elemento si presenta in carbonati (malachite, azzurrite) e paratacamite; il deserto orientale e la Nubia (Quban), dove i minerali di rame più abbondanti sono la crisocolla, la pirite di rame e la calcopirite; Cipro, la Penisola Iberica meridionale e la Sardegna, divenute raggiungibili grazie allo sviluppo delle relazioni commerciali nel Mediterraneo. Per quanto riguarda le risorse locali, i minerali di rame erano trattati sul luogo per evitare il trasporto di carichi. Considerevoli accumulazioni di scorie a Wadi Maghara e a Wadi Nasb, non lontano da Serabit el-Khadim, oppure a Wadi Kharit, vicino a Wadi Baba, dimostrano che il trasporto riguardava soltanto il metallo già trattato; il trattamento dei minerali era realizzato in forni a ugello d'argilla refrattaria. Nel corso del Nuovo Regno, fino al regno di Ramesse III (1200-1168), Timna era uno dei centri metallurgici più importanti del Sinai.

A causa della rarità dei minerali cupriferi, il rame, che era l'unico metallo usato per la realizzazione di utensili, era estremamente prezioso e per questo lo si usava con parsimonia. In Egitto comparvero piuttosto tardi leghe del rame con altri metalli, come il bronzo, in cui il rame era legato con lo stagno per aumentare la resistenza del metallo. Queste leghe furono importate dalla Siria all'epoca della XII dinastia (2000-1780), ossia quando in Egitto, stando a quanto attesta un'iscrizione che risale al regno di Amenemhat II a Menfi (1934-1890), furono deportati alcuni prigionieri di guerra asiatici che nel loro paese erano stati addetti a lavori di metallurgia. Tutto questo perché il rame ‒ o almeno, in assenza di analisi, il metallo qualificato come 'rame' ‒ nel corso del suo impiego, sotto l'influsso dei colpi ripetuti, si rovinava ed era allora necessario fonderlo di nuovo per restituirgli le capacità di taglio e la durezza. L'utensile era di proprietà dello Stato ed era riservato a usi 'nobili'; all'atto della consegna all'operaio era pesato e poi era pesato di nuovo al momento in cui ritornava dalla fonderia per verificare che non fosse diminuito.

Il progresso che si registra in questo settore di attività è essenzialmente legato alle relazioni che l'Egitto intratteneva con la Siria e Canaan, paesi in cui si trovavano i principali centri di metallurgia. A partire dal periodo corrispondente all'inizio del Nuovo Regno (1540 ca.), all'estremità meridionale della 'mezzaluna fertile', grazie alla presenza di combustibile, si sviluppò considerevolmente la fabbricazione di armi: corazze, elmi, punte di freccia. La fusione dei metalli per confezionare armi e utensili era localizzata essenzialmente nella pianura del Nord, vicino a Menfi, dove il dio-artigiano locale, Ptah, l'Efesto dei Greci, governava non soltanto ciò che era indispensabile alla produzione metallurgica, ma anche la raffinazione dei metalli preziosi e la fabbricazione degli ornamenti funerari.

Nell'Antico Regno la produzione di statue di metallo fu scarsa; essa è attestata soltanto dal gruppo di Pepi I e di Merenra (Museo del Cairo), che risale alla stessa epoca in cui è attestato lo sfruttamento del rame a Wadi Maghara. La tecnica impiegata consisteva nell'uso di lamine inchiodate su un'anima di legno per le membra e il corpo, mentre il viso verosimilmente era il frutto di una fusione. Il procedimento di fusione detto 'a cera perduta' compare soltanto all'epoca del Medio Regno (2000-1630), sotto l'influenza dell'Oriente, dopo un periodo di declino politico dell'Egitto. In particolare, a partire dal regno di Amenemhat III (1845-1797) il paese ospitò vari bronzisti asiatici. Il moltiplicarsi delle statue di rame corrisponde al contemporaneo sfruttamento dei giacimenti di Wadi Nasb nel Sinai. I primi grandi bronzi ottenuti con la fusione 'a cera perduta' ‒ a cominciare dall'imponente ritratto di Amenemhat III della collezione di Georges Ortiz (Ginevra), dal busto dello stesso sovrano e da diversi altri bronzi di medie dimensioni provenienti dal Fayyum (Staatliches Museum, Monaco) ‒ attestano la prodigiosa vitalità di quest'arte. La tecnica, dopo aver raggiunto il proprio apogeo alla fine della XII dinastia (1800 ca.), entrò in fase di stasi ‒ almeno sul piano artistico ‒ fino al Secondo Periodo Intermedio. È soltanto alla fine della XXII dinastia (700 ca.) che la tecnica del bronzo conobbe una nuova espansione a causa delle circostanze politiche. A Menfi, la presenza di bronzisti provenienti da Tiro (una tradizionale alleata dell'Egitto) coincise con l'apporto di lingotti di rame dal Sud della penisola iberica e dalla Sardegna, divenuti nuovi centri metallurgici. Le statue di bronzo della XXII dinastia (945-712) sono sufficientemente numerose per poter parlare di una ripresa della toreutica del bronzo. La tecnica dell'incrostazione di fili d'oro e d'argento raggiunse il proprio apogeo tra il Secondo Periodo Intermedio (1600 ca.) e l'Età Tarda (712-332), quando si generalizzarono vari usi di tipo puramente decorativo: per esempio, si usò mettere in risalto con metalli preziosi gli occhi delle statue. Fra i capolavori di quest'epoca eseguiti con metalli incrostati figurano la statua bronzea di Karomama e l'astuccio di Shepenupet (Museo del Louvre). A partire dall'epoca saitica il culto degli animali sacri s'accompagnò a un'importante produzione di ex voto. Queste opere in bronzo di alta qualità, fornite di una dedica, si moltiplicano fino al primo terzo del VI secolo. In questo periodo, nel 573, Tiro, sostenuta dall'Egitto, cadde in mano ai Persiani; i cittadini di Tiro che presero residenza a Menfi erano sia importatori di bronzo sia, secondo Erodoto, eccellenti bronzisti essi stessi. Sebbene nel corso dell'epoca tolemaica e romana la tecnica riesca a sopravvivere, si assiste a un calo nella qualità della produzione. Dai grandi bronzi dell'epoca saitica, alcuni dei quali raggiungevano un metro di altezza, si passò a opere di modesta qualità, piatte e prive di modellato. La tecnica dell'incrostazione di fili d'oro praticamente scomparve. In compenso, l'industria delle armi ‒ soprattutto la fabbricazione di elmi ‒ tradizionalmente concentrata a Menfi, proseguì fino all'epoca tolemaica, sotto l'influsso di bronzisti stranieri.

L'oro

In Egitto, al contrario degli elementi che costituiscono il bronzo, l'oro abbondava e ciò è testimoniato dagli oggetti di questo metallo prezioso che ci sono pervenuti. In particolare, l'oro era estratto dai diversi bacini auriferi cui conducono gli affluenti dello Wadi Allaqi nel deserto nubiano, situati fra la seconda e la terza cateratta, nei quali era raccolto un oro (nbw) alluvionale. Dalle epoche più antiche erano poi sfruttati i giacimenti auriferi del deserto orientale, a cominciare da quelli del Gebel Fawakhir (riprodotti nella carta delle miniere d'oro di Torino), il massiccio di Semna sulla strada da Kanayis a Berenice, le cui miniere a gallerie ben testimoniano dell'importanza della locale attività di estrazione dell'oro. Gli impianti per il lavaggio consistevano in piani inclinati sui quali si facevano scorrere l'acqua e l'oro alluvionale; impianti di questo genere sono stati scoperti anche a Faras Est. Dopo diversi lavaggi, il metallo, più pesante della sabbia e della terra, restava sul piano inclinato, ricoperto o no con argilla o con pelli di montone. Nel caso dello sfruttamento di quarzo aurifero, quest'ultimo era sottoposto a un trattamento di polverizzazione. Secondo Diodoro Siculo, a questo punto la 'farina di quarzo' che se ne otteneva era cotta per diversi giorni per ricavarne un metallo puro, in base al procedimento detto della 'coppellazione'. La maggior parte dell'oro nubiano era convogliato dallo Wadi Allaqi verso la fortezza di Quban, nella Valle del Nilo, per poi raggiungere Elefantina, dove era lavorato. L'oro del deserto orientale ritornava invece nella valle a Kom Ombo ‒ antica città dell'oro ‒ ma anche e soprattutto a Copto dove si trovava un'industria orafa simile a quella di Menfi.

Il piombo, lo stagno e l'argento

Nel triangolo formato da Wadi Gawasis, Copto e Berenice, si sfruttavano anche diversi giacimenti di minerale stannifero e di minerale di piombo argentifero, fra i quali la galena (msdt). I minerali della maggior parte dei giacimenti del deserto orientale, costituiti da amalgami di metalli in proporzioni diverse, erano sottoposti a coppellazione per separarne l'argento. Quest'ultimo fu, fino al Nuovo Regno, il metallo più apprezzato nell'antico Egitto, prima che l'oro ne prendesse il posto. Il tesoro di Tod, che risale al regno di Amenemhat II (XII dinastia), ha portato alla luce molti oggetti d'argento (ḥḏ) la cui segnatura isotopica parla a favore di una provenienza anatolica. Con l'apertura dell'Egitto al commercio greco, compare l'argento delle miniere del Laurio, che in epoca tolemaica costituiranno la principale fonte di rifornimento di questo metallo. La parola che in greco designa l'argento, árgyros, entrò a far parte del vocabolario dell'egizio tardo (ârequr). Fra le tecniche più avanzate di nobilitazione dei materiali utilizzate dagli Egizi troviamo la placcatura mediante foglie d'argento.

Il ferro

Come si è visto, il ferro (bı̓ʒ) era molto raro e fu usato in modo assai limitato fino all'epoca romana, quando lo si utilizzò per confezionare utensili e armi. A parte l'ematite (bı̓ʒ-qsy) del Sinai e i depositi poco produttivi di Assuan, il luogo di produzione più vicino all'Egitto era Tell el-Gamma in Palestina, un'antica cittadella hyksos. I giacimenti di manganese e di ferro del Sinai, di Wadi Kharit e di Bir Nasb furono trascurati a vantaggio del rame, la cui temperatura di fusione è meno elevata e la trasformazione meno complessa rispetto alla metallurgia del ferro. Fino alla XVIII dinastia (1540-1293 ca.) questo metallo rappresentò una curiosità e gli oggetti di ferro avevano solitamente uno scopo rituale o religioso. Infatti, a causa della sua supposta provenienza ‒ il cielo ‒ si pensava che il ferro conducesse i defunti che lo possedevano (o che possedevano minerali di ferro) verso il cielo del Nord, dove risiedono le costellazioni che secondo la tradizione emettono gli effluvi metallici sulla Terra. Per questa ragione, vale a dire per essere originario del Nord celeste, il ferro era chiamato anche 'metallo celeste' (bı̓ʒ n pt), denominazione che trova la sua giustificazione nell'essere stato il ferro meteorico una delle prime fonti. Inoltre, il ferro, il rame e la metallurgia in generale erano associati a Seth, che, venerato dagli asiatici, era diventato uno dei loro dèi. Vero è che le tecniche metallurgiche più avanzate erano di origine siro-cananea. Tutankhamon (1358-1349) possedeva una daga di ferro, regalo di un principe del Nord, e il suo destino funerario era assicurato da un poggiatesta di minerale di ferro, secondo un costume che vedeva il defunto salire in cielo tramite dei raggi celesti. Inoltre, nel 'Rituale dell'apertura della bocca' un piccolo strumento di ferro permetteva al defunto di essere assimilato a un essere celeste. Nel contempo, però, il ferro non s'impose nell'utensileria se non a partire dall'Età Tarda.

Chimica e alchimia

L'Egitto, paese del phármakon, trascrizione greca di un'espressione egizia (ph̠rt nt ḥkʒ) che significa 'rimedio del mago', è anche il paese della chimica. In effetti, questa scienza è originaria della Valle del Nilo. I termini 'chimica' e 'alchimia' derivano dal nome dello stesso Egitto Kmt ('la terra nera') con allusione al colore del fango. Il primo vocabolo passa attraverso il greco, mentre il secondo passa per l'arabo al-kimia ('[arte della] pietra filosofale'), sulla base del greco; sebbene essi rappresentino due scienze storicamente distinte, in Egitto costituivano un'unica disciplina. Per quanto si possa risalire nel tempo, gli Egizi sono stati i primi a osservare i processi con cambiamento di natura dei materiali ('reazioni chimiche'), poiché il loro paese è abbastanza ricco di importanti composti ed elementi chimici, come il nitro, il realgar, l'orpimento, l'allume, il bitume, lo zolfo e numerosi ossidi. Ben inteso, secondo i popoli dell'antichità le reazioni chimiche derivavano dalle presunte proprietà divine dei suddetti prodotti. Sulla base di tutto ciò non stupisce che i nomi del nitro (nṯr, nitrato di potassio, detto anche salnitro), e del natron (bd, carbonato di sodio idrato) si scrivano con lo stesso segno che serve a rappresentare la parola 'dio'; infatti, secondo la tradizione religiosa, il natron, che si trova in diverse località dell'Alto e del Basso Egitto, deriva da Osiride. Effettivamente, i sacerdoti pensavano che i depositi di natron fossero emanazioni di Osiride, il quale regolava l'inondazione del Nilo, e dunque la formazione delle efflorescenze saline sul suolo dopo la ritirata dell'inondazione. Era in quel momento che si effettuava la raccolta di natron nei laghi dello Wadi el-Natrun e a Barnudji (Pr-nṯr, ossia 'la casa del nitro'), due luoghi che si trovavano a ovest del Delta.

A differenza del natron, considerato un prodotto positivo, il cloruro di sodio, ossia il sale comune, passava per essere "la schiuma di Tifone [Seth]" secondo le parole di Plutarco. Il mare salato e le sorgenti desertiche salmastre erano considerati emanazioni malefiche di Seth. Il salnitro era reputato il più pericoloso, poiché attaccava, scalzandole, le fondamenta dei templi e delle cappelle. Inoltre, per analogia, il salnitro distruggeva le fondamenta dell'Universo, minacciando di conseguenza l'ordine del Cosmo. Manipolare in questo modo i diversi prodotti chimici significava sfruttare le forze divine a loro intrinseche. Colui che toccava i minerali acquisiva una particella di divino e per questo motivo una tradizione molto antica imponeva a coloro che sfruttavano le miniere di non impossessarsi dei fluidi divini. Agli inizi del V sec. nell'Alto Egitto, e non a caso attorno a un centro come quello dell'antica Athribis (odierna Wannina), questa tradizione era ancora profondamente radicata. Shenute, il riformatore del monachesimo copto nel V sec., condannava l'attitudine di quanti si rifiutavano di toccare l'oro, come facevano i loro antenati. Se non toccavano l'oro, a maggior ragione non avrebbero toccato i prodotti tradizionalmente conservati nei laboratori: colcothar, sôry e diversi ossidi che cambiano di colore sotto l'influsso della cottura e sembrano altrettante meraviglie di origine divina.

Gli inizi dell'alchimia coincidono con le diverse esperienze che condussero gli Egizi ad acquisire familiarità non soltanto con la moltitudine dei prodotti chimici, minerali e metalli considerati come essenze divine, ma anche con le arti del fuoco e della forgiatura. Del resto, non vi è dubbio che il laboratorio degli orefici di Dendera mostra alcuni dei principî primi dell'alchimia applicata alle statue divine. Il fatto che l'officiante agisse in segreto, al riparo da tutti gli sguardi, è una concezione che è trasmessa all'alchimia sotto l'influenza del Corpus Hermeticum, poiché l'alchimia è uno degli aspetti della gnosi. A ogni metallo, minerale o prodotto chimico era associato un particolare significato direttamente connesso con un pensiero mitologico, ereditato dalle epoche più remote, nella prospettiva di giungere, per simpatia, alla riproduzione dell'essere divino sotto forma metaforica. Il laboratorio del tempio di Horo a Edfu presenta, sulle sue pareti, numerose ricette di unguenti destinati a modificare le caratteristiche degli oggetti che ricoprivano. Due di queste ricette, l''unguento prezioso' e quello 'di pietra divina', con il solo contatto avrebbero permesso di trasformare statue inerti in esseri divini. Fra gli ingredienti che costituivano questi unguenti si trovavano, oltre alle resine e ai prodotti chimici, una varietà di minerali e metalli preziosi, che metaforicamente formavano la totalità della produzione minerale conosciuta. Inoltre, alcuni profumi, come il kŷphi nella sua forma 'lunare' e in quella 'solare', dovevano associare i diversi ingredienti. Nei laboratori di Edfu, ma anche in quelli di Athribis nell'Alto Egitto (per citare i laboratori più ricchi di testi) si preparavano indubbiamente unguenti le cui qualità derivavano sia dai prodotti in essi contenuti sia dal modo in cui erano cotti per agglomerare il preparato. La pratica alchemica derivava da queste antiche ricette, usate per gli dèi e per i morti, e implicava azioni magiche; è evidente che l''unguento di pietra divina' è all'origine della famosa pietra filosofale, la quale della pietra ha soltanto il nome. La pietra filosofale deriverebbe infatti da una delle molteplici deviazioni del pensiero egizio i cui effetti ultimi si fanno sentire nei papiri magici scritti in greco.

La preparazione delle pietre e degli intagli alessandrini è stata considerata come una speciale branca dell'alchimia, secondo le vedute introdotte nel 1886 dal chimico francese Pierre-Eugène-Marcellin Berthelot con un lavoro di commento del papiro alchemico di Leida, in seguito completato dal papiro di Stoccolma, due documenti che risalgono all'epoca di Costantino e a quella di Zosimo di Panopolis. Il legame tra questa alchimia alessandrina e le antiche pratiche dei laboratori dei templi egizi non risulta a priori. La maggior parte delle ricette consiste nel provocare illusioni ottiche modificando il colore delle pietre e la natura dei metalli; si trattava di un'attività benigna. I libri alessandrini di magia alchemica riflettono l'immagine di una serie di azioni segrete che come obiettivo avevano soltanto quello di creare sostituti di particolari pietre e di scoprire le falsificazioni dei metalli: in altre parole, si trattava semplicemente di chimica.

Così facendo, l'alchimista cercava di sostituirsi alla Natura; la sua azione rientrava allora nell'ambito etico e metafisico, come stabilisce Zosimo di Panopolis (tra la fine del III sec. e l'inizio del IV). Accelerando il processo di trasformazione, invocando gli dèi tradizionali ‒ e dunque rivestendo l'alchimia di magia ‒ l'uomo svolgeva il ruolo del demiurgo. Questo è lo scopo dell'alchimista egizio, una versione moderna dell'ausiliario che lavora sotto l'egida di Shesmu: dominare gli dèi grazie all'intermediazione di prodotti considerati divini. Questa tradizione riguardava il significato attribuito ai minerali e ai metalli preziosi, ritenuti emanazioni divine. Cambiando il colore delle gemme ‒ spesso dei falsi grossolani ‒ il surrogato poteva appropriarsi del valore del materiale che imitava e, in questo modo, acquisire una certa efficacia. Gli stessi Egizi arrivavano a ingannare gli dèi producendo con pasta smaltata varie imitazioni di pietre naturali.

La tradizione egizia delle pietre preziose si ritroverà molto più tardi; per esempio, il Liber lapidum seu de gemnis di Marbodo (1035-1123) inizia con una lettera in cui le proprietà delle pietre sono ricollegate a una tradizione egizia. Anche la trasmutazione dei metalli è un tema tipicamente egizio. Il papiro magico Harris contiene uno dei rari riferimenti alla trasformazione dell'insignificante piombo in fulgido oro; in questo testo il piombo è una tappa verso la creazione dell'oro. Anche il processo della rinascita si basa sulla trasmutazione dei metalli. Dallo stato del piombo, equivalente al sonno, l'essere alchemico guadagna progressivamente lo stato dell'oro, che equivale alla nozione di rinascita. L'idea è contenuta nella figurina dell'Osiride alchemico di Chambéry. Si concepiva l'esistenza di 'simpatie' tra i metalli, da un lato, e il Sole, la Luna e i pianeti dall'altro lato; così, l'oro è solare, l'argento lunare. I simboli alchemici usati per segnalare queste affinità derivano dalle preoccupazioni degli antichi Egizi, i quali sapevano che era possibile accostarsi al divino per il tramite dell'essenza dei metalli e dei minerali più preziosi. In realtà, l'alchimia sembra essere un'anamorfosi dei vecchi principî che governavano le credenze egizie e i loro legami con le divinità.

Fabbricazione del vetro, dei materiali vetrinati e delle faïences egizie

Sono due i materiali che sono serviti come sostituti dei minerali preziosi: il vetro colorato e le faïences egizie multicolori, di fatto una pasta silicea sia smaltata sia autovetrificante, cioè capace di assumere spontaneamente la natura e l'aspetto del vetro per effetto del fuoco.

In Egitto il vetro, o piuttosto la pasta di vetro leggermente traslucida (chiamata in egizio ı̓nr n wḏḥ o cʒt n wḏḥ), è un materiale d'importazione, come la maggior parte dei prodotti delle arti del fuoco. L'invenzione del vetro è infatti di origine fenicia e per fabbricarlo si usano silice (60% di sabbia e quarzo) e calcio (10%) mischiati al 30% di sali alcalini e di ossidi metallici coloranti; il blu, il verde e il rosso sono ottenuti con l'inserzione di composti cupriferi, il giallo con quella di composti di piombo. L'invenzione si propaga repentinamente in Egitto all'inizio del Nuovo Regno, verso il 1540. I più importanti pezzi di vetro striato sono vasi da profumo datati con un cartiglio e corrispondono al regno di Thutmosi III, a partire dal quale l'Egitto estese durevolmente la propria egemonia sul Medio Oriente; questi vasi da profumo abbondano nella tomba di Amenhotep II e di Thutmosi IV. La fase di maggior rigoglio si colloca nell'epoca amarniana, alla fine della XVIII dinastia (1293 ca.), quando a Malqata abbondano i vasi di vetro striati. Questa tecnica scompare nel corso della XXI dinastia (intorno al 1000).

A partire dal IV millennio gli Egizi tentarono tutte le vie possibili per rivestire con invetriature mischiate a ossidi colorati i materiali più diversi: steatite, quarzo, cornalina e faïences. Fra questi materiali, la steatite (ḥmwt, ḥmyt), composta prevalentemente da silicato di magnesio e molto diffusa in Egitto, è tra quelli che sopportano meglio la cottura: facilmente lavorabile quando è fresca, s'indurisce alla temperatura di circa 850 °C. Piccoli oggetti ‒ scarabei, amuleti, perle ‒ rivestiti di un'invetriatura presentano una bella tinta blu o verdastra. Questa tecnica permetteva di ottenere una sorta di pre-faïence; nel Medio Regno e specialmente con la XII dinastia (intorno al 2000) essa si sviluppò nella fabbricazione di numerosi oggetti di qualità, specialmente di quarzo e di steatite, e durante la XXII dinastia (945-712) conobbe una notevole variante sotto forma di oggetti di terracotta invetriata, la cosiddetta faïence egizia.

Al contrario della normale utilizzazione di steatite smaltata, questa nuova tecnica permetteva di ottenere oggetti di dimensioni più grandi e più lussuosi, in particolare ornamenti e oggetti funerari. I laboratori conosciuti si situavano nei pressi delle residenze reali e dei templi e oggi è possibile riconoscerli, per la presenza sia dell'attrezzatura per cuocere, sia degli stampi di terracotta. Esistevano diversi procedimenti fra loro concorrenti che per esigenze di semplificazione possono essere ricondotti a tre: smaltatura per applicazione (pasta ricoperta di una vetrina silicoalcalina oppure pasta ordinaria); autosmaltatura (pasta silicea autovetrificante) o smaltatura per efflorescenza; smaltatura per cementazione. Quale che sia il procedimento, le materie prime sono identiche: silice (SiO2) ottenuta per mezzo di quarzo e sabbia, alcali come la soda, calce (CaO o Ca(OH)2 per la calce idrata), agenti plastificanti come le argille, sale comune (NaCl), gomma e infine ossidi metallici per il colore e la decorazione, tutti con proporzioni che possono cambiare.

La smaltatura per applicazione esiste fin dai tempi più antichi. L'oggetto, modellato o sagomato a mano, è seccato e messo a cuocere al forno per diverse ore a una temperatura di circa 800 °C; questo oggetto, il cui nucleo è bianco polverulento, è poi ricoperto con una vetrina silicoalcalina (silicato di sodio-calcio o di potassio-sodio) i cui colori possono variare in funzione dell'aggiunta dei diversi ossidi metallici (in particolare, ossido di rame, CuO, per il verde o il blu); la vetrina e la decorazione sono realizzate su un corpo già cotto. Esistono diverse varianti di questo procedimento iniziale.

Nell'autosmaltatura per efflorescenza, l'invetriatura non è indipendente dal nucleo. Essa è ottenuta semplicemente per via di una modificazione dei componenti che formano il nucleo: da 80 a 85% di farina di quarzo e 20 o 25% di una mistura composta di sali alcalini e ossidi metallici. La mistura è addizionata con un po' d'acqua e non può essere rigirata né può essere usata per la fabbricazione di grandi oggetti; mentre si secca, i sali e gli ossidi si spostano verso l'esterno e formano delle efflorescenze; in seguito a una cottura alla temperatura di 850 °C ca., il centro dell'oggetto acquista una resistenza molto maggiore, mentre all'esterno assume un bel colore verde o blu, a seconda dell'ossido scelto. Questo procedimento è particolarmente adatto alla realizzazione degli ushabti (figurine del corredo funebre) della XXVI dinastia (664-525), anche se la sua invenzione è sicuramente anteriore e risale alla XXII dinastia (945-712). La decorazione è sempre applicata a crudo con il pennello, per mezzo di ossidi mischiati ad acqua.

La smaltatura per cementazione "necessita dell'interazione di due diversi componenti: la pasta per la lavorazione e il rivestimento" (Lavenex Vergès 1992, p. 22). La cementazione consiste nell'immergere l'oggetto in una polvere che contiene gli elementi dell'invetriatura; erano praticati anche vari procedimenti misti, effettuati per complementarità fra la smaltatura per efflorescenza e quella per cementazione.

Arte mineraria

Le cave più importanti dell'Egitto si trovavano nella Valle del Nilo; altre cave e miniere si trovavano nel deserto orientale e in Nubia. L'uso della pietra da taglio risale alla fine dell'epoca thinita (I-II dinastia, 3050-2750), ma fu messo a punto durante la costruzione del complesso piramidale di Djeser (faraone della III dinastia, intorno al 2700), sotto la guida di Imhotep, visir e architetto. Djeser è dunque considerato dalla tradizione menfita come "colui che ha inaugurato la pietra [da taglio]". L'uso di pietre dure risale quindi alla più remota antichità. A partire dall'Antico Regno, come dire a partire dal 2750, lo sviluppo della tecnologia della pietra ('arte litica') e la razionalizzazione del lavoro su larga scala permisero non soltanto di dominare i materiali più resistenti ma anche di trasportare per lunghe distanze carichi pesanti: lo sfruttamento delle cave raggiunse il massimo sviluppo. Ai margini dell'Egitto, nei deserti limitrofi, l'estrazione di rocce e di minerali preziosi divenne oggetto di spedizioni organizzate con una tale cura della logistica, da non avere nulla da invidiare ai lavori della Valle del Nilo. Queste imprese consentono di valutare la prosperità del paese nelle varie epoche.

Il mondo minerale, nella coscienza dell'Antico Egitto, ha sempre avuto un ruolo importante, poiché connotava il divino associato alla montagna e al deserto orientale. Tuttavia, malgrado i numerosi studi, restano ancora alquanto indefiniti i termini con cui gli Egizi designavano le rocce, i minerali e i metalli.

Pietra da taglio

In Egitto la pietra da taglio (ı̓nr) era essenzialmente costituita da diverse varietà di calcare e di arenaria, due tipi di roccia sedimentaria, composte la prima da calcite, per lo più con struttura stratiforme, e la seconda da granuli di sabbia per il 50%, uniti da un cemento che può essere argilloso, calcareo, siliceo o gessoso, con conseguenti varietà differenti tra loro per colore, consistenza e proprietà meccaniche.

Le cave di calcare si trovavano in tutto l'Egitto, in particolare nella regione del Cairo. La qualità migliore (ı̓nr ḥḏ ncn) era quella di el-Masara e di Tura, i cui blocchi servirono per eseguire i rivestimenti delle piramidi e dei più importanti monumenti dell'Antico e del Medio Regno, vale a dire tra il 2750 e il 1630, mentre i blocchi destinati all'interno di questi monumenti venivano dall'altipiano libico. Molte altre cave erano sfruttate nel Medio Egitto a Beni Hasan ed el-Amarna, e nell'Alto Egitto nella regione di Abido e in quella di Gebelein.

La pietra arenaria (ı̓nr ḥḏ n rwḏt) proveniva principalmente dalle due cave di Gebel el-Silsila, sulle rive del Nilo a un centinaio di chilometri a nord di Assuan; altre cave di questa pietra si trovavano in Nubia, a Qertassi e anche in Egitto a Shatt el-Rigal, a el-Hosh e a el-Kab. Il caldo colore della pietra calcare ricorda un'emanazione solare.

Sia nel caso del calcare sia in quello dell'arenaria, la tecnica di estrazione dalle cave era relativamente semplice, differendo peraltro a seconda che si trattasse di una cava sotterranea oppure di una a cielo aperto; alcune grandi cave sotterranee, come quella di Gebel el-Silsila, per via dei pilastri esterni assomigliano a vaste cattedrali. Nel caso di una cava sotterranea, si trattava di staccare i blocchi secondo un determinato fronte di taglio, avanzando in profondità per file parallele successive, dall'alto verso il basso. Nel caso di una cava a cielo aperto gli operai tagliavano la roccia secondo una quadrettatura disegnata sullo strato da estrarre. In un caso e nell'altro si scavava un solco lungo il fronte di taglio (questo procedimento è documentato da un obelisco che è rimasto non estratto in una cava di Assuan). Nel momento in cui il blocco poggiava soltanto su un piccolo elemento di roccia, lo si staccava facendo forza per percussione su punzoni di dolerite (una roccia molto dura) o, in epoca tarda, di ferro, che erano inseriti in apposite cavità praticate, all'incirca ogni 10 cm, lungo la predeterminata linea di taglio; si usava anche inserire, in luogo dei detti punzoni, cunei di legno ben secco che poi erano bagnati e, rigonfiandosi, esercitavano la pressione necessaria per il distacco; il blocco staccato, che era di notevoli dimensioni, con lati dell'ordine del metro e anche di più, era squadrato grossolanamente sul posto e poi era portato, per mezzo di slitte trainate su cilindri di legno oppure su un letto di scorrimento realizzato con terra granulosa, fino a una piattaforma d'imbarco oppure fino a un cantiere vicino per successive lavorazioni. Su ogni blocco era inciso, per motivi di contabilità, il marchio di riconoscimento della squadra che l'aveva estratto. Per tagliare erano usati scalpelli di dolerite e scalpelli metallici, dapprima di rame, poi, a partire dal Medio Regno, vale a dire dal 2040 ca., di bronzo e infine, a partire dal VI sec., di ferro.

Come dimostrano i monumenti ritrovati sul luogo, alcuni elementi, come statue, obelischi e naos, erano prefabbricati e perfino rifiniti all'interno della cava.

Pietre nobili

Le rive del Nilo e i deserti limitrofi ospitano rocce e minerali che erano largamente usati per nobilitare certe parti degli edifici e per realizzare statue, monoliti come gli obelischi, naos e sarcofagi. Verso tutti questi oggetti gli Egizi avevano un approccio di tipo religioso.

In primo luogo, le rocce cristalline, caratterizzate da un bell'aspetto e da grande solidità, quale il granito (mʒṯ) di Assuan, erano ricollegate alle fondamenta dell'Universo: il granito conferiva infatti agli oggetti che ne erano costituiti la solidità del basamento primordiale. Il graywacke, reso in italiano col termine 'grovacca' (ı̓nr n bḫn), di Wadi Hammamat, una roccia di origine detritica con inclusi litoidi metamorfici, ricordava i grandi sconvolgimenti delle origini. Come la breccia verde dello Wadi Hammamat e forse il basalto del Fayyum ‒ quest'ultimo usato per lastricare ‒ il graywacke rappresenta la bellezza e la forza caratteristiche di una divinità, il numen di essa. Con le sue sottili venature rossastre, la diorite quarzitica di Tushka (nmtt) in Nubia esprimeva la forza della dea Sekhmet sotto le fattezze della leonessa nubiana. La dolerite, una roccia basaltica la cui durezza supera quella del granito, era considerata invincibile e, in quanto tale, serviva agli operai per ricavarne attrezzi per scavare il terreno e per tracciare solchi nelle pietre più dure. La quarzite (ı̓nr nt bı̓ʒt, bnwt, bı̓ʒt) di Gebel el-Ahmar e di Assuan, che s'origina per metamorfismo da arenarie, aveva un significato solare. Il granito grigio del Mons Claudianus, dalle sottili venature rossastre, e il porfido rosso del Mons Porphyrites furono usati in epoca romana per la realizzazione di statue e di fusti di colonne monolitiche.

L'alabastro di calcite (šs), ossia un carbonato di calcio in forma cristallina compatta, serviva per realizzare meri elementi architettonici, come i pavimenti di certe parti dei templi funerari e stele di cui si teneva a sottolineare l'aspetto solenne, e anche statue, come l'effigie monumentale di Djehutihotep, nomarca di Deir el-Bersha, la cui tomba ricorda il trasporto funebre. Questo minerale proveniva da diversi luoghi, tra cui le cave di Hatnub, nel Medio Egitto, e di Wadi el-Garawi, vicino a Helwan.

Pietre preziose

I metalli preziosi e le pietre preziose esercitavano un immenso fascino sugli Egizi, che attribuivano loro tutte quelle virtù profilattiche e magiche di cui si trova l'eco nei testi religiosi. Questo fascino dipendeva non soltanto dalle difficili condizioni della loro estrazione nelle regioni più remote del deserto orientale, ma anche dal fatto che erano considerati come emanazioni divine. L'oro era la carne degli dèi, l'argento le loro ossa e ogni pietra possedeva, nei documenti più antichi come in quelli più tardi, un significato religioso suffragato dai testi. Questi materiali preziosi erano considerati essenziali all'equilibrio cosmico, all'ordine stabilito da Maat, e si pensava che la loro lucentezza, associata agli astri, contribuisse a respingere le forze delle tenebre, portatrici di caos e di distruzione. Le pietre, in particolare, erano necessarie ai defunti. Ne consegue che nel deserto orientale non c'è filone d'oro, d'argento o di una qualche pietra preziosa che non sia stato fatto oggetto di prospezione metodica da parte dei minatori egizi; questi hanno lasciato ovunque tracce del loro passaggio sotto forma di iscrizioni e di fortezze destinate a garantire la loro sicurezza.

Nell'ambito della metallurgia abbiamo già esaminato i metalli, la loro estrazione e il loro trattamento. Fra le pietre preziose, il cui processo di estrazione è più noto, figurano la galena, il turchese, l'ametista e lo smeraldo. I recenti scavi delle miniere di galena di Gebel el-Zeit sulla costa del Mar Rosso mostrano che i minatori seguivano le ramificazioni del filone fino ad arrivare alle vene mineralifere. Il turchese (mfkʒt) del Sinai era sfruttato essenzialmente a Serabit el-Khadim e a Wadi Maghara, dove gli operai seguivano nell'arenaria locale i sottili strati rinserranti di questa pietra blu, al colore della quale era attribuita la proprietà di rianimare le speranze e di esprimere l'immagine di una rinascita: questo significato collegava il turchese al lapislazzuli (ḫsbḏ), pietra della rigenerazione che proveniva dall'Afghanistan. Pietre particolarmente apprezzate nel Medio Regno (2000-1630) erano tratte dalle miniere di ametista di Wadi el-Hudi. I giacimenti di smeraldi del Gebel Sikeit e del Gebel Zumrud, il Mons Smaragdus dei Romani, a nord-ovest di Berenice, aperti a cominciare dall'epoca tolemaica (332-30 a.C.), fornivano la maggior parte del berillo destinato agli artisti alessandrini. Lo sfruttamento di altre pietre, come il diaspro (ḥkn, ḫnmt) e l'ossidiana (mnw km), è ancora poco conosciuto.

Architettura

Nell'architettura egizia dominavano due materiali: il mattone e la pietra. Il primo, ottenuto con il fango di terra ed elementi vegetali, era usato nell'architettura civile e militare; la pietra era usata per i templi e per l'architettura funeraria. Mattone e pietra svolgevano ruoli complementari all'interno delle costruzioni faraoniche. Senza il mattone, facile da trasportare, l'uso della pietra si sarebbe ridotto alla sua più semplice espressione, visto che gli Egizi non conoscevano adatti strumenti di sollevamento ‒ neppure la semplice carrucola ‒ e ricorrevano essenzialmente alla trazione umana e animale per spostare i pesanti oggetti dell'architettura lungo rampe inclinate appositamente ricavate in rilievi naturali oppure costruite ad hoc. Per spostamenti limitati in altezza, quali quelli per passare dall'uno all'altro dei piani di una costruzione a gradini, era molto praticata la semplice tecnica manuale consistente nel sollevare un lato dell'oggetto d'interesse, per esempio un blocco parallelepipedo di pietra, mediante l'inserzione di una serie di cunei di legno, poi sostituiti da pietre, sotto la base e nel ripetere quest'operazione più volte, alternativamente su un lato e su quello opposto, fino a raggiungere l'altezza di sollevamento voluta, dopo di che il blocco era messo a posto facendolo scorrere su rulli di legno.

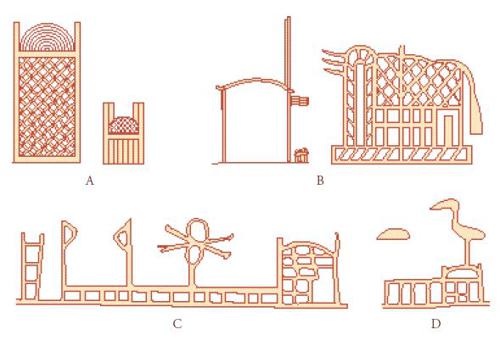

Le regole architettoniche tradizionali della Valle del Nilo si basarono, fino all'epoca greco-romana, sulla trasposizione di un'architettura originale realizzata per mezzo di materiale deperibile come il mattone di fango vegetale e altri elementi vegetali, ossia il legno e le piante acquatiche (fig. 11). Il tempio aveva una fondamentale funzione divina e liturgica; poiché doveva anche simboleggiare e riprodurre i grandi cicli della Natura, esso a tale fine doveva ricordare l'origine della creazione e ospitare le emanazioni del divino sulle quali s'interveniva grazie all'intermediazione del culto. Quale che fosse l'aspetto del monumento ‒ complesso piramidale, tempio degli dèi oppure tempio funerario ‒ esso offriva veramente un'immagine della Natura, riproducendo, alla scala microcosmica, le diverse sfaccettature dell'ambiente terreno e di quello celeste. Il tempio (r-pr, ḥwt-nṯr), dimora divina, era uno spazio liturgico complesso, separato dal mondo esterno da un muro di cinta; quale emanazione dell'Universo primordiale, il modo in cui esso era costruito partecipava a sua volta di queste caratteristiche simboliche. A partire dalla creazione del tempio classico del Nuovo Regno (1540-1076) l'accesso dell'edificio aveva un carattere misto, cioè vegetale e minerale. Se le colonne erano vegetali ‒ di legno, con i capitelli aperti o chiusi a seconda che i luoghi fossero o no esposti alla luce ‒, i piloni e i muri ricordavano l'universo del deserto o il limite tra la Valle e il deserto, anche se erano incoronati da cornici con scanalature costituite da palmette le cui fronde erano sopra l'architettura originale. Il muro di cinta nelle sue versioni più elaborate, di Età Tarda, è composto da file di pietre incurvate alternativamente in modo concavo e convesso, artifizio che serviva non soltanto per mantenere la coesione, ma anche per evocare la natura primordiale dei luoghi sacri. Inoltre, in base alla destinazione dei luoghi, dei passaggi e del pavimento era fatto un preciso uso delle diverse varietà di pietre che, scelte in funzione di una specifica utilizzazione, arricchivano la struttura ricordando eventi mitologici. Allo stesso modo, i colori che rivestivano le pareti trasponevano al loro interno i metalli e le pietre preziose tradizionali come se si trattasse di un universo divino: le montagne dell'Est. Al tempio propriamente detto s'affiancano numerose strutture d'accoglienza: drómoi (vie processionali), própyla, chioschi, cappelle, obelischi, colossi e diversi annessi (magazzini, alloggi per i sacerdoti, ecc.).

La tecnica di costruzione risultava dall'applicazione dell'insieme di questi principî. Il periodo nel quale le tecniche architettoniche per la costruzione di un tempio ideale sono meglio conosciute è quello fra il Nuovo Regno e l'Età greco-romana, vale a dire tra il XVI sec. a.C. e il IV sec. d.C. A noi è pervenuto un numero sufficiente di schizzi per immaginare che negli archivi fossero conservate le piante e le sezioni degli edifici. In un primo tempo era necessario definire l'asse e il tracciato dell'edificio; in seguito si scavavano le fondamenta fino all'altezza della falda idrica per poter ottenere il piano orizzontale del letto di fondazione; poi si procedeva alla posa dei depositi di fondazione ai quattro angoli, che in epoca più tarda includevano pietre preziose a scopo protettivo. Il lato a vista dei blocchi delle fondazioni non subiva alcun trattamento; quando era sistemata l'ultima assisa, essa costituiva il piano di riferimento e su questo, la cui orizzontalità era accuratamente verificata, erano tracciati con uno scalpello i contorni dei muri, nonché l'asse delle colonne e la posizione delle porte e delle modanature.

Costruzioni, arte muraria e rifiniture

I numerosi esempi di monumenti incompiuti permettono di avere un'idea del modo in cui gli Egizi procedevano nella loro costruzione.

I blocchi di pietra arrivavano dalle cave lavorati soltanto molto grossolanamente. Nel cantiere essi subivano un lavoro di preparazione, la 'squadratura', che consisteva nell'ottenere una superficie regolare sulla loro faccia inferiore, la cosiddetta 'faccia di posa'. Terminata questa fase i blocchi erano pronti per la posa: i giunti erano liberati lasciando apparire la bugna della pietra ed erano lavorati soltanto i blocchi che erano in contatto con altri. È soltanto dopo la posa di una fila di blocchi che si procedeva alla preparazione dello strato detto 'di attesa', riconoscibile, prima della preparazione, per la sua irregolarità. Lo strato di attesa era cosparso con una mano di gesso liquido che serviva per lubrificare e per riempire gli interstizi. I blocchi, fatti scivolare su questo gesso, erano messi a posto agendo con leve di metallo incastrate in tacche precedentemente preparate sui lati e sulle bugne. Per poter fissare i blocchi si utilizzavano grappe di legno a forma di coda di rondine per evitare eventuali slittamenti laterali. Nel corso del tempo la tecnica di messa in opera e la sua strutturazione subirono una certa evoluzione. Tra la XVIII e la XXI dinastia, ossia tra il 1540 e il 945, la disposizione consisteva in grandi blocchi irregolari in cui erano presenti numerosi dislivelli, che erano eliminati mediante opportuni tagli, e vuoti, che erano riempiti con i residui dei tagli. Tra la XXII e la XXV dinastia (945-664) le fila di pietre diventarono più regolari, senza dislivelli, e cominciarono a incrociarsi. A partire dai due faraoni di nome Nectanebo (IV sec.) si ritornò alla grande messa in opera, che però ormai è regolare, senza dislivelli; nel successivo periodo tolemaico (IV-I sec.), i blocchi erano di misure standard, il che consentiva di disporli con la stessa facilità e la stessa regolarità di una costruzione di mattoni. Le assise erano regolari e avevano l'altezza standard di un cubito. Sulla superficie dello strato di attesa dei blocchi un intaglio a forma di canale permetteva di ripartire il gesso liquido di regolarizzazione e un canaletto verticale consentiva al gesso di raggiungere lo spazio ricavato con lo scalpello fra un blocco e l'altro. Per verificare l'orizzontalità ci si serviva di fili a piombo. A ogni assisa il tracciato della fila successiva era disegnato di nuovo per verificare al meglio lo sfalsamento che determinava la leggera inclinazione della parete.

Le colonne e i pilastri appartenevano a generi molto diversi. Tali elementi architettonici potevano assomigliare a fusti di papiro (papiriformi), di loto (lotiformi) o di palme (palmiformi). Gli elementi delle colonne erano sostenuti come i blocchi dei muri, sia che si trattasse di tamburi sia di semitamburi; in quest'ultimo caso la giuntura dello strato di posa era perpendicolare a quello d'attesa. Alcune di queste colonne, solitamente quelle di granito, erano monolitiche (tempio di Unis, V dinastia, 2520-2360); tutte erano sormontate da abachi sui quali posavano le estremità degli architravi.

Una volta montati i muri e le colonne, si procedeva alla posa degli architravi e della copertura, che era provvista di doccioni a forma di leone: come se fossero dei 'wadi' (letti di fiume prosciugati), questi doccioni servivano per smaltire le acque piovane, considerate nefaste, portate a essi dalle falde spioventi del tetto e da condotte scavate nella pietra. La luce era distribuita da grate e l'aria da aperture per la ventilazione.

Per giungere a destinazione i blocchi e le altre pietre da costruzione erano poste su una slitta trascinata lungo una rampa di mattoni crudi ricoperta di fango mantenuto umido; questa rampa era alzata e allungata in base alla crescita delle assise e allo stesso tempo l'intero monumento era riempito con mattoni e cassoni di sabbia. I blocchi più pesanti erano sistemati grazie ad apposite bugne di riserva.

I monumenti incompiuti mostrano, in particolare sulle colonne, un importante lavoro di sgrossamento che procede per "tagli di volumi prismatici successivi allo scopo di avvicinarsi il più possibile all'arrotondamento definitivo" (Golvin 1987, pp. 119-121). Quando l'insieme degli elementi era stato posizionato, le masse di mattoni installate per montare i muri potevano servire da impalcatura per il ritocco finale, la rifinitura della modanatura e la decorazione delle pareti. Si usavano anche scale mobili, montate su ruote. Il ritocco finale serviva a far scomparire le sporgenze delle pietre e si effettuava con accette di metallo (diverso a seconda dell'epoca), che lasciavano caratteristici segni 'a pioggia'; queste, e altre scheggiature, erano ricoperte con uno strato di gesso e il ritocco era completato con abrasivi affinché la superficie potesse essere decorata. Tutte le operazioni erano realizzate a catena da squadre che lavoravano a turno, in base a un ordine talora ben definito, talaltra piuttosto confuso, come rivelano le pareti del tempio di Opet a Karnak. I muri erano in seguito rivestiti e dipinti; alcune parti considerate come pannelli, ossia passaggi solenni o puri, erano decorate con placche d'oro o d'argento. Allo stesso modo, le figure divine ricevevano un trattamento speciale, come la figura di Hathor del tempio di Dendera.

Gli obelischi e i colossi

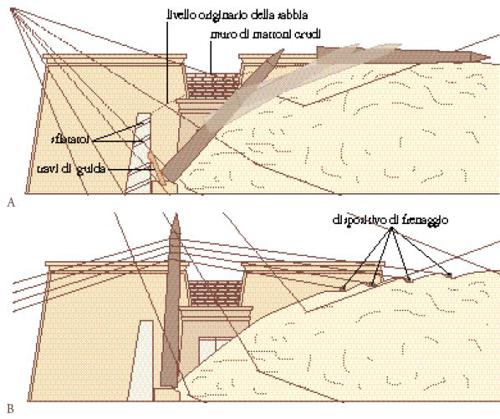

L'erezione di obelischi, davanti ai piloni o in strutture indipendenti, come l'obelisco unico a est di Karnak, richiedeva una tecnica particolare. Sul punto in cui il monumento doveva essere innalzato si costruiva, con i procedimenti precedentemente descritti, una base monolitica; su questa era tracciata una scanalatura sulla quale andava a incastrarsi uno dei quattro angoli della base dell'obelisco. Intorno a questa base era preparato un cassone all'interno di una rampa di mattoni crudi sulla quale il monolite era trascinato per mezzo di una slitta di uguale lunghezza. Questo cassone all'esterno era collegato alla base della rampa mediante apposite aperture ed era dotato di una pendenza interna; una volta terminato il lavoro, era riempito di sabbia. L'obelisco, portato davanti all'apertura superiore della rampa, trattenuto all'estremità posteriore da una squadra di uomini per non scivolare troppo velocemente, entrava nella sede predisposta, dalla quale, grazie alle aperture praticate in basso, si faceva riuscire la sabbia a mano a mano che proseguiva la discesa; quando la base dell'obelisco s'incastrava nella scanalatura e dunque si bloccava, le squadre procedevano alla sua erezione finale (fig. 15).

I colossi e tutto ciò che li riguardava erano semplicemente trainati nel luogo in cui dovevano essere innalzati.

Costruzione delle piramidi

Una piramide, come monumento specifico, spiccava nettamente in un vasto insieme di edifici costruito di norma a cavallo tra una valle e un altopiano roccioso. Stando all'aspetto dei complessi piramidali al momento in cui essi acquisirono la loro pianificazione classica, si può affermare che il detto insieme fosse costituito da: uno o più muri di cinta lisci o a lesene; una piramide destinata al ka regale; un tempio funerario detto 'tempio alto' sul lato a ovest; una cappella, posta a nord, vicino all'entrata; una rampa coperta che collegava il tempio alto a quello a valle; il 'tempio a valle' o 'tempio basso'.

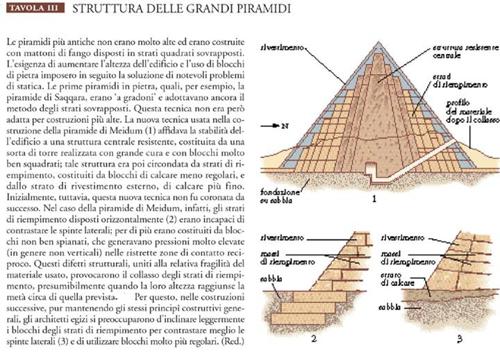

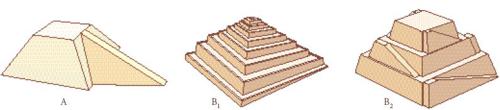

La costruzione delle piramidi risponde a quello stesso principio in virtù del quale erano costruiti tutti i monumenti egizi. Tuttavia, a partire dalla III dinastia, vale a dire circa dal 2750, la realizzazione di piramidi è caratterizzata da una notevole evoluzione sul piano tecnico, che merita di essere esplicitata, dal momento che la nascita dell'architettura con pietra è strettamente connessa alla realizzazione di questi monumenti.

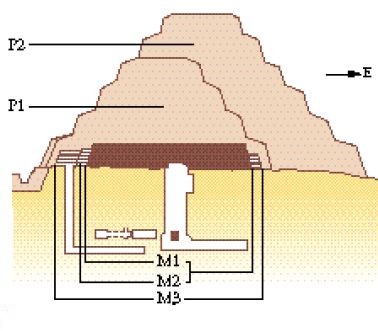

Anche se i primi tentativi di architettura con pietra risalgono alla fine della II dinastia (2750 ca., struttura sotterranea di Khasekhemui ad Abido), la prima piramide degna di questo nome fu innalzata a Saqqara sotto il regno di Djeser (2650 ca.), quando gli Egizi divennero padroni delle tecniche del taglio e del trasporto di blocchi di pietra da costruzione; essa è nota come 'piramide a gradoni di Djeser'. Questo monumento non nacque da un progetto eseguito in base a un piano prestabilito, che ne avrebbe definito fin dall'inizio l'aspetto finale, ma fu invece sicuramente il risultato di una costruzione realizzata in più riprese. Il suo costruttore, il visir Imhotep, dopo aver fatto realizzare sul luogo una superficie orizzontale, per prima cosa concepì una grande mastaba iniziale (M1 nella fig. 16), costruita con strati di pietre orizzontali. Dopo aver ingrandito due volte questa struttura iniziale, sia a est sia a ovest, per poter avere un piano d'appoggio più ampio, ottenendo rispettivamente le mastaba M2 e M3, egli procedette alla costruzione di una prima piramide (P1) che ricopriva la base della mastaba M3. Questa prima piramide comportava quattro gradoni i cui strati di blocchi di pietra erano inclinati verso l'interno per aumentare la stabilità del monumento. Poiché però il risultato era stato giudicato insufficiente, si aggiunse una fase ulteriore che portò a una seconda e definitiva piramide (P2), costruita come la precedente, ma composta da sei gradoni. L'idea dei gradoni non è un'invenzione di quest'epoca, poiché è presente già a Saqqara dalla I dinastia, come dire dal 3050 ca., con il monumento di Adjib. A questo stadio, il monumento alla base misurava circa 123 m×107 m, con un'altezza di ca. 61 m. Se i letti interni erano di blocchi estratti dai banchi locali di calcare, il rivestimento, così come quello dei numerosi monumenti situati all'interno del peribolo (il recinto sacro del tempio), fu eseguito con la massima cura facendo pervenire i blocchi dalle cave di Tura; le dimensioni medie dei blocchi permettevano un trasporto relativamente semplice dalle cave. Il muro di cinta a lesene, con un lungo corridoio d'accesso alla grande corte, costituisce uno dei migliori esemplari di architettura funeraria dell'Antico Regno che ci siano rimasti: esso imitava una fortezza ‒ probabilmente quella di Menfi ‒ ed era dotato di una sola entrata a sud-est.

L'ipogeo di Djeser ‒ una specie di camera formata da blocchi di granito e chiusa da una lastra dello stesso materiale ‒ era costruito in fondo a un pozzo e vi si accedeva attraverso un cunicolo inclinato posto a nord. Con la costruzione della seconda piramide (P2) fu approntato un accesso più a ovest del tempio funerario, che si ricollegava al primo grazie a un secondo cunicolo discendente. Sotto la mastaba iniziale (M1) si apriva un'imponente rete di gallerie che s'irraggiava intorno all'ipogeo. A sud della piramide una seconda tomba, quella del ka, riprendeva una rete sotterranea simile a quella della piramide a gradoni.

Se dunque si può affermare che la piramide sia nata all'inizio della III dinastia, ossia intorno al 2750, con un modello che fu ripreso sia dal successore di Djeser, Sekhemkhet, la cui piramide rimase incompiuta, sia da Khaba a Zawiyet el-Aryan e a Zawiyet el-Maiyitin, tuttavia fu soltanto in seguito ai numerosi tentativi realizzati sotto il regno di Snofru (inizio della IV dinastia, intorno al 2640) che il modello della piramide a facce lisce fu realizzato, sia nel sito del Maidum che in quello di Dahshur. Snofru infatti portò a termine la costruzione di una piramide che era stata evidentemente iniziata dal suo predecessore Huni, imprimendo uno straordinario avanzamento alla concezione architettonica della piramide. Di fatto, il monumento fu costruito a più riprese: una prima piramide di sette gradoni fu coperta da una seconda struttura che le fece assumere le sembianze di una piramide a otto livelli, i cui strati erano inclinati verso l'interno e ricoperti da un primo rivestimento. Nell'ultima fase, infine, nacque l'idea di un ulteriore rivestimento in calcare di Tura che conferì al monumento l'aspetto di una piramide a facce lisce. Dopo di ciò le squadre di Snofru iniziarono la costruzione delle due piramidi di Dahshur nel deserto libico, a circa un chilometro dal bordo dell'altopiano. Queste due piramidi, che in egizio si chiamano ḫ'-Snfrw ('Snofru appare'), attualmente sono conosciute come la 'piramide romboidale' e la 'piramide rossa' e si trovano rispettivamente a sud e a nord del sito. Si tratta di due tentativi, in quanto piramidi non portate a termine, che, per quanto imperfetti, restano istruttivi.

La piramide romboidale (base quadrata con lato di 185 m; 100 m di altezza) ha una sezione verticale costituita da un triangolo che sormonta un trapezio, per cui le sue facce hanno due pendenze, una più grande in basso e una minore in alto. In effetti, con la prima pendenza si sarebbe avuto un monumento troppo alto rispetto alla base, così che la squadra di architetti dovette rettificare, nel corso dell'opera e in seguito a un grave incidente (probabilmente si tratta del collasso della piramide in costruzione a Meidum, Tav. III), le dimensioni del monumento, trasformandolo in modo tale da evitare il peggio. Si è però conservata una grande parte del rivestimento, che lascia apparire ‒ caso unico ‒ due ingressi, uno a nord e l'altro a ovest, i quali portavano a due camere funerarie ricavate l'una all'interno dello zoccolo roccioso e l'altra nella struttura stessa della piramide, con un corridoio di comunicazione fra loro. Le camere funerarie erano ricoperte da volte ad aggetto, costruite con strati di pietre ciascuno dei quali sporgeva leggermente rispetto al sottostante, fino alla sommità.

La piramide rossa (chiamata così per la tonalità della pietra) ha, rispetto alla precedente, una base più larga in rapporto all'altezza e una minore pendenza; quest'ultima circostanza ne rendeva i fianchi facilmente accessibili ai predatori, per cui nel corso dei secoli ha perso completamente il suo rivestimento di pietre pregiate e ben lavorate. L'entrata a nord conduce a tre sale con volta ad aggetto, situate all'interno della struttura stessa, delle quali solo quella più in alto corrisponde alla camera sepolcrale vera e propria.

La tecnica della piramide di blocchi di pietra raggiunse il suo apogeo nel corso del regno di Cheope (2600 ca.), figlio di Snofru, il quale scelse la pianura di Giza per la costruzione del suo complesso piramidale. Nacque così la 'Grande piramide', le cui proporzioni rasentano il rapporto di equilibrio ideale. All'origine il monumento misurava 230 m ca. di lato di base per 147 m ca. di altezza, con facce inclinate di ca. 51°50´. La scomparsa del suo rivestimento, che fu riutilizzato in monumenti del Cairo, ha lasciato scoperti degli strati ormai orizzontali, una tecnica caratteristica che permetteva una piena padronanza dei materiali e delle nuove proporzioni, tanto più che furono usati blocchi di dimensioni maggiori rispetto al passato. L'entrata è rivolta a nord e conduce a un lungo corridoio discendente che porta a uno spazio ricavato sotto lo zoccolo roccioso dell'altopiano. Un tempo questa galleria corrispondeva a un asse che era orientato, per motivi religiosi, verso il nord astronomico. A metà della galleria un altro corridoio risale obliquamente consentendo l'accesso al punto d'intersezione tra il corridoio che conduce alla cosiddetta 'Camera della regina' (una camera regale abbandonata, stando alle pseudogallerie laterali rimaste incompiute) e alla 'Grande galleria'. Quest'ultima, a causa della sua struttura architettonica ad aggetto, ricorda la tecnica usata per costruire le camere sepolcrali delle piramidi dell'epoca di Snofru. Il risultato di questo procedimento, che tende al gigantismo, può essere considerato come una delle meraviglie dell'architettura egizia. La 'Grande galleria' ha un restringimento della sezione in corrispondenza delle scanalature destinate a saracinesche di granito che erano abbassate dopo la sistemazione della mummia regale e che formano una specie di anticamera dalla quale si accede alla sala regale vera e propria (la 'Camera del re'); queste saracinesche erano il risultato del miglioramento di un dispositivo inventato durante la I dinastia, ossia intorno al 3000. La Grande galleria è sormontata da diverse 'camere di scarico', un dispositivo realizzato con lastre di granito di Assuan che serve a scaricare lateralmente la pressione della massa superiore e che costituisce una prodezza tecnica senza pari in tutta l'antichità egizia. Sulle pareti nord e sud della camera funeraria si aprono due cunicoli verso l'esterno del monumento, che anticamente furono considerati condotti d'aerazione. Come in altri monumenti di questo tipo, la chiusura ermetica dell'entrata era assicurata sia dall'interno sia dall'esterno: dall'interno grazie a blocchi di granito stipati nella Grande galleria che potevano essere spinti nel condotto formato dalla seconda galleria, e dall'esterno dopo che gli stessi operai, impiegati a svolgere la manovra precedente, guadagnata l'uscita tramite un pozzo, previsto allo scopo, che raggiungeva la seconda galleria, potevano far basculare in senso inverso altri blocchi.

Il successore di Cheope, Djedefra, il cui nome compare in una delle due monumentali cavità praticate a sud della piramide, destinate ad accogliere le barche da cerimonia, aveva scelto di farsi seppellire a nord di Giza, nel sito di Abu Rawash. Il monumento è di modeste dimensioni; al posto delle complesse strutture interne della piramide di Cheope si trova un semplice pozzo che immette nella camera funeraria. Inoltre, con esso fu introdotta una nuova usanza: quella di costruire con granito i primi corsi del rivestimento per aumentare la solidità, oltre che per motivi simbolici (peraltro, già nel XIX sec. la piramide sarà utilizzata come una cava di pietre da costruzione).

Anche le altre due piramidi di Giza che risalgono alla IV dinastia (2640-2520) sono a base quadrata e hanno i primi corsi formati da blocchi di granito: si tratta della piramide di Chefren (215 m ca. di lato, 144 m ca. di altezza, inclinazione delle facce 53°10´ ca.) e di quella di Micerino (108 m ca. di lato, 66,4 m ca. di altezza, inclinazione delle facce 51° ca.), con pianificazioni degli interni proporzionate al monumento, nonostante una certa complessità che rivela esitazioni durante la costruzione. Solo la sommità della piramide di Chefren porta ancora le tracce di un rivestimento di pietra.

Le ultime piramidi della IV dinastia, dopo un breve passaggio, sotto il regno di Shepseskaf, a una specie di mastaba a forma di sarcofago monumentale (Mastabet el-Faraun di Saqqara-sud) annunciano quello che sarà il nuovo modello che prenderà piede nel corso della V dinastia (2520-2360). I primi sovrani di quest'epoca (Sahura, Niuserra, Neferirkara-Kakai, Neferefra) non erano più in grado di eguagliare il gigantismo di Giza e dunque l'architettura cominciò a utilizzare proporzioni più ridotte e a ricorrere a un simbolismo architettonico più evidente. A partire dunque dalla V dinastia i monumenti piramidali cominciarono a tendere verso un unico modello, di dimensioni modeste. Il nucleo interno che ricopre la struttura degli appartamenti installati sulla linea di base del monumento, così come il corridoio d'accesso, furono realizzati con pietra di media qualità, proveniente dalle cave locali. Per rifinire il tutto, gli architetti delle piramidi della V dinastia, innalzate ad Abusir a nord di Saqqara, inserirono materiale litico di riempimento tra il nucleo e il rivestimento di calcare di Tura. Tuttavia, l'architettura delle tombe regali è meglio nota grazie alle piramidi della generazione seguente.

Alla fine della V dinastia (2360), sotto il regno di Unis, con l'apparizione dei Testi delle piramidi ‒ i primi redatti in una tomba regale ‒ si profila la concezione di un monumento adattato alle credenze funerarie e religiose, e il cui modello non muterà praticamente più fino alla fine dell'Antico Regno (2190). Il cattivo stato di conservazione delle piramidi della VI dinastia costruite a Saqqara-centro e a Saqqara-sud, dovuto al fatto che poi sono state utilizzate come cave di pietra, ha permesso di studiarne i dettagli di costruzione e di constatare la tendenza, presente fra la V e la VI dinastia, a seguire un unico modello, specialmente nell'ideazione degli appartamenti funerari come infrastruttura (una disposizione che discende da quella del Mastabet el-Faraun, della fine della IV dinastia). Si notano vari miglioramenti nella progettazione e nella struttura stessa. Le pietre, squadrate secondo le dimensioni richieste, erano posizionate in base all'ordine imposto dalle esigenze architettoniche: infatti, la costruzione delle piramidi segue un vero e proprio standard. Nelle piramidi dette 'a testi', dopo una cappella d'entrata, situata a nord, s'apriva la galleria discendente anteriore, che era interrotta, alla fine, da tre saracinesche; la galleria posteriore serviva un'anticamera che a sua volta conduceva alla camera sepolcrale e a un serdab, cioè la camera in cui si conservava la statua del defunto, a tre nicchie. La camera sepolcrale era ricoperta da tre strati di lastre tagliate obliquamente a forma trapezoidale in modo tale che le augnature s'incastrassero sulla parte alta, contribuendo così a deviare lateralmente le spinte; queste lastre trapezoidali erano poste su blocchi di pietra aventi forma identica. Le saracinesche di pietra, provviste di loro guide, una volta terminata l'inumazione erano abbassate per mezzo di corde dopo che gli ultimi operai se ne erano andati. In base alla disposizione dei blocchi che formano la galleria e di quelli che costituiscono il dispositivo delle saracinesche e delle camere, si può dedurre che in quest'epoca i monumenti piramidali erano costruiti quasi tutti nel modo descritto; si trattava di una tecnica ben consolidata e si può ritenere che i capomastri eseguissero le costruzioni in base a progetti standard, da adattare semplicemente alle diverse circostanze. Le piramidi delle regine riproducevano su scala ridotta le strutture di quelle più grandi.

Nel corso del Primo Periodo Intermedio (2190-2000), dopo l'epoca eracleopolitana, durante la quale alcuni sovrani (Merikara) si fecero seppellire a Saqqara, il modello piramidale scomparve per qualche tempo, fino alla XI dinastia, ossia alla rinascita tebana. Quando la XII dinastia (2000-1780) lasciò Tebe per la regione menfita si rinnovò la tradizione del modello piramidale, però con un'innovazione: non si fece più ricorso a un nucleo di blocchi di pietra, anche se di qualità mediocre, ma cominciarono a essere usati di preferenza mattoni crudi. Le piramidi di Lisht, innalzate per Amenemhat I e per Sesostri I, inaugurarono una nuova tecnica che consisteva nel costruire i cosiddetti 'appartamenti' con pietre ‒ cosa divenuta abituale per tutta la XII dinastia ‒ e il nucleo centrale con mattoni, rinforzandolo con un'armatura costituita da diverse traverse oppure intersecata ad angolo retto da tramezzi. In questo modo era possibile economizzare la pietra da taglio, riservata all'ultima fase, che consisteva nel porre un rivestimento su una superficie formata da pietre d'appoggio installate secondo i corsi dei mattoni sottostanti. Questa tecnica di alternare armature incrociate di pietre e di mattoni fu usata durante la XII dinastia a Dahshur, a Hawara e a Illahun. Di questi monumenti è sopravvissuto solo il nucleo di mattoni, poiché le pietre del rivestimento e dei templi funerari sono state sfruttate dagli abitanti locali. Malgrado questa sparizione, che nuoce all'aspetto attuale di questi monumenti, gli appartamenti presentano caratteristiche interessanti: gli architetti avevano abbandonato l'accesso settentrionale e il corridoio rettilineo che conduceva alla camera funeraria e per scoraggiare i ladri costruivano complicati corridoi a zig-zag per accedere agli appartamenti funerari, i quali, inoltre, contrariamente a ogni aspettativa, non occupavano il centro di figura del monumento e comunicavano anche con le camere della regina. Tale è il caso, per esempio, degli appartamenti funerari di Amenemhat III a Dahshur e Hawara, posti al centro di un'imponente rete di corridoi, così come nei monumenti di Sesostri III a Illahun e a Dahshur. La protezione zenitale delle camere funerarie ‒ di piccole dimensioni ma molto sofisticate ‒ richiedeva la presenza, all'interno del nucleo di mattoni, di diversi archi di scarico realizzati con mattoni (una tecnica dominata perfettamente) per evitare che le camere subissero un peso eccessivo.

Le ultime piramidi faraoniche risalgono alla XIII dinastia (2000-1780). Fra esse vi sono quelle di Mazghuna e quelle di Khendjer e di un sovrano sconosciuto a Saqqara-sud, nelle quali aumentò ancora, malgrado le modeste dimensioni, la complessità architettonica delle camere funerarie, costruite utilizzando una tecnica molto avanzata e allo stesso tempo evitando un impiego eccessivo di materiali che questi sovrani non si potevano più permettere a causa della brevità dei loro regni.

Quando, sia a Tebe sia a Saqqara, il modello piramidale non fu più utilizzato per l'inumazione dei sovrani, esso fu adattato alle sepolture dei privati. Nuove piramidi, più modeste delle loro antenate, furono costruite a el-Kurru e, nell'epoca meroitica (fiorita a sud dell'Egitto dal IV sec. a.C. al III d.C.), a Meroe.

Ipotesi sul metodo di costruzione delle piramidi

Quali tecniche abbiano seguito i costruttori delle piramidi è un problema che da diversi secoli ha suscitato l'attenzione di architetti ed egittologi (fig. 20). Ci si chiede come sia stato possibile costruire queste gigantesche masse di pietra quando ancora non esistevano efficienti dispositivi di sollevamento, cominciando da quelli a carrucole per finire a quelli idraulici (contrariamente a quanto affermavano gli autori classici quando attribuivano agli Egizi la tecnica dei loro tempi). A partire dalle piramidi incompiute, come quella di Khaba a Zawiyet el-Aryan (III dinastia), o distrutte (quella di Djedefra ad Abu Rawash), è possibile ricostruire come avvenisse la prima fase della costruzione, anche se tutto quello che stiamo per dire non vale per quei monumenti la cui architettura corrisponde a modelli scaturiti da tradizioni diverse. Innanzitutto, si costruiva la tomba sul fondo di un pozzo al quale si accedeva da una trincea scavata nello zoccolo roccioso. In generale, sulla base dell'esame dei dintorni delle piramidi sembra che si costruisse una rampa che conduceva dalla valle all'altopiano e che permetteva di trasportare i materiali sulle piattaforme. Qui i materiali infatti ricevevano la loro forma definitiva ed erano poi installati nella loro sede finale. Una rampa di questo tipo è ancora visibile nel complesso funerario di Djedefra ad Abu Rawash presso le piramidi di Snofru a Dahshur e a Giza. Questi elementi, sulla base dei materiali spostati, rappresentavano, a seconda dei casi, una massa più considerevole della piramide stessa.

Una parte della risposta, di ordine archeologico, è stata scoperta in occasione degli scavi delle piramidi della XII dinastia a Lisht e a Illahun, dove si erano conservate numerose strutture. Sulla base delle osservazioni sulla piramide di Sesostri I a Lisht e su quella di Sesostri II a Illahun, sembra che in occasione della costruzione delle piramidi fossero innalzate quattro rampe corrispondenti ai quattro punti cardinali, ciascuna destinata all'inoltro di materiali differenti. Alcune di queste rampe, nella loro parte inferiore, conducevano a un porto dove, come dimostrano le vestigia provenienti dai laboratori di taglio, erano sbarcati calcare ancora grezzo proveniente dalle cave locali, calcare di Tura e granito di Assuan. Queste rampe, che si allungavano e si restringevano a mano a mano che si procedeva in altezza, erano rinforzate con numerose travi provenienti dai relitti delle imbarcazioni che erano servite per trasportare i massi di calcare. Come è stato accennato in precedenza, i materiali erano trasportati sulle rampe ricorrendo alla trazione animale di slitte di legno, fino al livello in cui dovevano essere utilizzati; il trasporto era facilitato dal fatto che la terra battuta della rampa era tenuta bagnata per ridurre l'attrito (un metodo che aveva dato risultati stupefacenti a Karnak, quando si era trattato di rimontare le colonne della sala ipostila).

Tuttavia, l'altezza delle piramidi è tale che, dopo aver oltrepassato le prime assise, occorreva ricorrere ad altri mezzi, sui quali però esiste una grande incertezza. Sono state formulate numerose ipotesi, mai confermate da testimonianze archeologiche. Secondo alcuni, altre rampe secondarie, a partire da quelle principali, si congiungevano alle quattro facciate della piramide; secondo altri, invece, le rampe formavano un innalzamento a tornanti che fiancheggiava il monumento in modo tale che i materiali potessero essere trainati sulle parti più elevate, a cominciare dalla pietra di granito posta sulla sommità, il pyramídion. Infine, sulla base dell'analisi della piramide di Lisht, si è ipotizzato che i blocchi fossero messi al loro posto per mezzo di rampe, composte di mattoni e di pietre, congegnate all'interno della massa architettonica del monumento; in seguito, quando era levigato il rivestimento di calcare di Tura, le rampe sarebbero state smontate e sarebbero scomparse, tranne le rimanenze di alcune di esse sulle quali sarebbero state innalzate altre costruzioni. I marchi di posa, posti sui blocchi, indicavano chiaramente i luoghi a cui erano destinati, grazie a un vocabolario specifico che menzionava le fondamenta, le linee di base del monumento e le diverse assise. è possibile che una parte delle informazioni ricavate dalla piramide di Lisht possano valere anche per le piramidi della IV dinastia di Giza e altrove. Naturalmente, il confronto non può che essere parziale, visto che nei monumenti del Medio Regno bisognava sostenere la massa della piramide, il cui nucleo era di pietra, ricorrendo a varie tecniche di rinforzamento del nucleo medesimo e di contenimento del materiale di riempimento, come l'uso di incastri a coda di rondine per fissare i blocchi; inoltre, allo scopo di evitare i crolli era presente un sistema di canalizzazioni per l'evacuazione delle acque.

Bibliografia

Aufrère 1991: Aufrère, Sydney, L'univers minéral dans la pensée égyptienne, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, 2 v.

Badawy 1954: Badawy, Alexander, A history of Egyptian architecture, Giza, Studio Misr, 1954-1968, 3 v. [v. 2 e 3 : Berkeley, University of California Press]; v. I: From the earliest times to the end of the Old Kingdom, 1954.

Berthelot 1888: Collection des anciens alchimistes grecs, publiée sous les auspices du Ministère de l'instruction publique par Marcellin Berthelot, Paris, G. Steinheil, 1888, 3 v. (rist.: Osnabrück, 1967).

Castel 1989: Castel, George - Soukiassian, George, Gebel el-Zeit, avec un chapitre de Georges Pouit, et la collaboration de Jean-François Gout, David Leyval et Pierre Lévy, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1989-; v. I: Les mines de Galène. Égypte, IIe millénaire av. J.-C., 1989.

Clarke 1930: Clarke, Somers - Engelbach, R., Ancient Egyptian masonry, London, Oxford University Press, 1930.

De Putter 1992: De Putter, Thierry - Karlshausen, Christina, Les pierres utilisées dans la sculpture et l'architecture de l'Égypte pharaonique. Guide pratique illustré, Bruxelles, Connaissance de l'Égypte ancienne, 1992.

Éliade 1977: Éliade, Mircéa, Forgerons et alchimistes, nouv. éd. rev. et augm., Paris, Flammarion, 1977 (1. ed.: 1956; trad. it.: Arti del metallo e alchimia, Torino, Bollati Boringhieri, 1980).

Festugière 1944: Festugière, André, La révélation d'Hermès Trismégiste, avec un appendice sur l'hermétisme arabe par Louis Massignon, Paris, Lecoffre, 1944-1954, 4 v.; v. I, 1944.

Forbes 1955-64: Forbes, Robert James, Studies in ancient technology, Leiden, Brill, 1955-1964, 9 v.

Golvin 1987: Golvin, Jean-Claude - Goyon, Jean-Claude, Les bâtisseurs de Karnak, Paris, Presses du CNRS, 1987.

Goyon 1962: Goyon, Georges, L'antiquité égyptienne, in: Histoire générale des techniques, publiée sous la direction de Maurice Daumas, Paris, Presses Univ. de France, 1962-1979, 5 v.; v. I: Les origines de la civilisation technique, par C. de La Calle [et al.], 1962, pp. 147-182.

Halleux 1981: Les alchimistes grecs, texte établi et traduit par Robert Halleux, Paris, Belles Lettres, 1981-1995, 4 v; v. I: Papyrus de Leyde, papyrus de Stockholm. Fragments de recettes, 1981.

Harrell 1992: Harrell, J.A., The oldest surviving topographical map from ancient Egypt (Turin Papyri 1879, 1899, and 1969), "Journal of the American research center in Egypt", 39, 1992, pp. 81-106.

Harris 1961: Harris, John Richard, Lexicographical studies in ancient Egyptian minerals, Berlin, Akademie-Verlag, 1961.

Jéquier 1924: Jéquier, Gustave, Manuel d'archéologie égyptienne, Paris, Picard, 1924-; v. I: Les éléments de l'architecture, 1924.

Kaczymarczyk 1983: Kaczymarczyk, Alexander - Hedges, Robert E.M., Ancient Egyptian faience. An analytical survey of Egyptian faience from predynastic to Roman times, Warminster, Aris & Phillips, 1983.

Klemm 1993: Klemm, Dietrich - Klemm, Rosemarie, Steine und Steinbrüche im Alten Ägypten, Berlin, Springer, 1993.

Lavenex Vergès 1992: Lavenex Vergès, Fabienne, Bleus égyptiens. De la pâte auto-émaillée au pigment bleu synthétique, Louvain, Éditions Peeters, 1992.

Lilyquist 1993: Lilyquist, Christine - Brill, Robert H., Studies in early Egyptian glass, New York, Metropolitan Museum, 1993.

Lindsay 1970: Lindsay, Jack, The origins of alchemy in Graeco-Roman Egypt, New York, Barnes & Noble, 1970.

Lucas 1962: Lucas, Alfred, Ancient Egyptian materials and industries, 4. ed. rev. and enl. by James R. Harris, London, Arnold, 1962 (1. ed.: Ancient Egyptian materials, New York, Longmans-Green and Co., 1926).

Nolte 1968: Nolte, Birgit, Die Glasgefässe im alten Ägypten, Berlin, Hessling, 1968.

Saïd 1962: Saïd, Rushdi, The geology of Egypt, Amsterdam-New York, Elsevier Pub. Co., 1962.

Spencer 1979: Spencer, A. Jeffrey, Brick architecture in ancient Egypt, Warminster, Aris and Phillips, 1979.

Vandier 1952-69: Vandier, Jacques, Manuel d'archéologie égyptienne, Paris, A. et J. Picard, 1952-1969, 4 v.