Scienza greco-romana. La scienza del cielo nel periodo pretolemaico

Scienza greco-romana. La scienza del cielo nel periodo pretolemaico

La scienza del cielo nel periodo pretolemaico

I documenti superstiti della scienza del cielo tra il IV sec. a.C. e il tardo II sec. d.C., come dire tra l’età di Aristotele (384/383-322) e quella di Claudio Tolomeo (100 ca.-178 ca.), sono irregolarmente distribuiti e incompleti. Per interi secoli e vaste regioni del mondo antico, ellenistico e romano, non ci è pervenuta nessuna testimonianza diretta dell’esistenza di una teoria degli oggetti celesti, e i pochi dati di cui disponiamo non contengono elementi che ci consentano di individuarne con precisione l’autore o la data. Inoltre, negli ultimi decenni del XX sec. lo studio di questi documenti è giunto a un’impasse critica; infatti, oltre alle consuete divergenze interpretative, si è creata una profonda divisione nel modo di concepire la reale natura dell’antica scienza dei cieli e l’identità di coloro che la praticavano. Questa divisione va attentamente considerata se si vuole che gli studi futuri conservino intatta l’aspirazione a una comprensione del passato. Guardando alla disputa da un punto di vista sistematico piuttosto che storico, la questione, nei suoi tratti essenziali, può essere enunciata nel modo seguente: come comprendere e scrivere la storia dell’antica scienza dei cieli dal momento che le fonti su cui deve basarsi l’interpretazione sono prive di continuità e di coerenza? Per risolvere la questione, sono state proposte due diverse strategie: narrativa e documentaria.

La strategia storiografica narrativa e quella documentaria

La strategia narrativa (rappresentata dalle opere di Th. Heath, J.L.E. Dreyer e B. Farrington) deriva prevalentemente dal presupposto che agli storici spetti il compito di rendere intelligibili i documenti che ci sono pervenuti, attraverso la narrazione storica o la costruzione di analisi riconducibili a una narrazione storica.

Nella sua forma più estrema questa strategia tende all’elaborazione di una grande sintesi progressiva nella forma di una narrazione globale che, seguendo tematicamente le tracce della testimonianza più antica e collocando tutti gli elementi via via disponibili in una struttura coerente, giunga fino alla testimonianza più recente. Tuttavia, questa strategia è destinata in partenza all’insuccesso se non si individua in maniera precisa l’oggetto della ricerca e ciò che è essenziale alla sua definizione. In assenza di questi elementi, infatti, non è possibile tracciare le linee della narrazione storica, vale a dire individuare i punti di partenza, i punti intermedi e quelli conclusivi, come pure i temi unificanti che rendano coerenti le storie (e le analisi che a queste devono essere ricondotte). I documenti in nostro possesso sul periodo pretolemaico, però, non danno queste indicazioni, e gli storici che scelgono questa strategia sono stati obbligati a fare assegnamento su scritti molto più tardi, dai quali selezionare gli elementi necessari all’elaborazione delle loro ricostruzioni. Ciò ha comportato attingere soprattutto alle opere di tardi autori ellenici, in particolar modo Proclo di Costantinopoli (410-485) e Simplicio di Cilicia (VI sec.).

Gli esponenti della strategia narrativa ricavano dalla storia successiva la comprensione di cosa fosse la scienza del cielo nel periodo pretolemaico, come pure di ciò che ne ha determinato lo sviluppo. Per colmare le lacune documentali, fanno affidamento soprattutto su un certo gruppo di citazioni più tarde (brani citati, parafrasi, traduzioni e riferimenti) di opere antiche andate perdute.

Descrizioni così costruite, com’è ovvio, rischiano inevitabilmente di cadere nell’anacronismo. Inoltre, la fiducia riposta da questi storici nelle testimonianze più tarde non può essere considerata fondata: gli antichi erano imprecisi e infedeli nel citare le parole e i pensieri dei loro contemporanei e dei loro predecessori. I motivi di ciò vanno ricercati nella natura stessa della storiografia antica; il modo in cui gli autori antichi concepivano la storia intellettuale e come essa dovesse essere scritta è sostanzialmente diverso dal nostro.

La speranza in una storia globale che descriva la storia della scienza del cielo greco-latina da Aristotele a Tolomeo è destinata a rimanere delusa, semplicemente perché i testi che ci sono pervenuti non sono sufficienti a fondarla (con l’espressione ‘scienza del cielo greco-latina’, si deve intendere solamente quella scienza trattata nei documenti redatti in greco e in latino; gli aggettivi ‘ellenistico’ e ‘romano’ stanno invece a indicare i relativi contesti sociali e intellettuali). Fin quando gli storici che si richiamano alla strategia narrativa saranno costretti a derivare dalla storia più tarda la concezione della scienza del cielo e di quel che ne ha determinato lo sviluppo, essi saranno inevitabilmente portati a emarginare e a trascurare opere ed eventi più antichi di primaria importanza. Ciò è particolarmente vero per quanti fanno assegnamento sulla tradizione storiografica che deriva da Proclo e da Simplicio, il cui pensiero filosofico è in gran parte un’elaborazione e un commento delle opere di Platone (428/427-348/347) e di Aristotele, considerate come un tutto armonico. Così, per esempio, nelle opere di questi storici non si troveranno citazioni degne di nota dei Phaenomena di Arato di Soli (315 ca.-m. dopo il 240); eppure, dei circa sei documenti sulla scienza del cielo del III sec. giunti in nostro possesso, i Phaenomena (che dopo l’Iliade e l’Odissea di Omero erano l’opera più letta dell’Antichità) sono indiscutibilmente il testo più significativo. Inoltre, salvo qualche eccezione, gli storici che utilizzano la strategia narrativa generalmente trascurano l’influenza esercitata dalla scienza del cielo mesopotamica sulla storia di quella ellenica e romana, soprattutto nel periodo in esame.

Ogni interpretazione storica tesa alla comprensione dell’antica scienza del cielo in un certo periodo deve essere verificabile in base ai documenti sopravvissuti che risalgono allo stesso periodo; altrimenti, si costruiscono schemi organizzativi sulla base di testimonianze più tarde e li si applica poi ab extra alle testimonianze del periodo pretolemaico. Il massimo che ci si può attendere da simili narrazioni è una lettura possibile di questi documenti, senza che si sia in grado di operare una scelta tra questa e altre letture possibili. Così non si produce conoscenza ma letteratura; la coerenza non s’identifica con la verità e il passato non ha l’obbligo di venire incontro alle nostre aspettative.

La seconda strategia, definibile come documentaria, è stata inaugurata da Neugebauer in diversi saggi scritti verso la metà del XX sec., e affonda le radici nell’opera di decifrazione di testi astronomici cuneiformi, molti dei quali costituiti da tavole numeriche. È una strategia basata sul principio secondo il quale lo scopo specifico della storia della scienza del cielo deve essere quello di spiegare i documenti pervenutici dall’Antichità punto per punto e nel miglior modo possibile, senza ricorrere all’apparato concettuale della strategia narrativa. Per uno storico che utilizza la strategia documentaria, l’oggetto di studio è principalmente di carattere matematico: dal suo punto di vista, infatti, devono essere spiegati l’argomentazione, la struttura, le tecniche e i parametri matematici contenuti nelle antiche opere sulla scienza del cielo sopravvissute.

Tuttavia, mentre non è possibile approfondire lo studio della scienza del cielo mesopotamica - gran parte della quale non soltanto è rappresentata da testi numerici e tabulari ma spesso non è accompagnata da alcuna spiegazione - senza concentrarsi sulla struttura matematica e sui suoi dettagli, le fonti relative alla scienza del cielo greco-latina hanno una diversa natura perché sono prevalentemente letterarie. Questi documenti, inoltre, contengono numerose definizioni e descrizioni di cosa sia l’astronomia che mal si conciliano con la definizione convenzionale prescelta dagli storici che adottano la strategia documentaria: molti autori antichi, greci e latini, del periodo pretolemaico semplicemente non avrebbero riconosciuto come propria tale definizione.

La strategia documentaria si rivela inefficace perché esclude dalla considerazione molti documenti che consentirebbero di comprendere il contesto sociale e intellettuale dei pochi trattati matematici greco-latini sulla scienza del cielo che ci sono pervenuti. Limitando arbitrariamente il campo dell’analisi si finisce con l’emarginare molti elementi utili per capire il modo in cui gli antichi autori greci e latini concepivano la loro scienza e come, nel corso del tempo, essi siano giunti a considerarla uno studio rigorosamente matematico dei fenomeni naturali.

All’origine del conflitto tra le due strategie sopra delineate e dell’impasse degli studi sulla scienza del cielo greco-latina sta il fatto che, nel corso del XX sec. e, soprattutto, nei suoi ultimi decenni, gli storici della scienza del cielo greco-latina hanno dovuto tener conto della pubblicazione di un corpus in continua crescita di testi mesopotamici. L’esame di questi documenti ha permesso di stabilire con certezza che, nel periodo che va da Aristotele a Tolomeo, la scienza del cielo mesopotamica ha avuto una significativa influenza sulle corrispondenti discipline elleniche e romane. Questa circostanza ha condotto alla scoperta di nuovi documenti relativi alla scienza del cielo greca e latina e alla riscoperta di documenti (e persino di brani) ignorati dagli storici della strategia narrativa, e ha portato gli studiosi a comprendere che l’astrologia è un argomento di importanza decisiva per l’interpretazione di un’evoluzione che ebbe il suo culmine nell’opera di Tolomeo.

Le nuove fonti hanno imposto agli storici un certo numero di scelte. In primo luogo, si è rivelato piuttosto difficile cercare di assimilare le nuove informazioni alle vecchie: i materiali greco-latini recentemente scoperti, che si richiamano prevalentemente a fonti mesopotamiche, sono infatti di carattere aritmetico e schematico, mentre quasi tutte le principali fonti tradizionali relative alla scienza del cielo greco-latina sono discorsive e di carattere geometrico o filosofico. Così, non è facile immaginare un modo di elaborare le consuete analisi narrative basate sui resoconti di Simplicio per assimilare correttamente testi come, per esempio, il papiro Hibeh 27: in questo documento, che risale al III sec. a.C., è contenuto uno schema aritmetico babilonese del tardo VIII sec. o dell’inizio del VII che serviva a determinare le variazioni delle ore di luce del giorno nel corso di un anno di 360 giorni, adattato all’anno egiziano di 365 giorni, in un calendario in cui sono segnalati i giorni nei quali certe stelle appaiono o scompaiono dalla volta celeste, e che indica non soltanto i più importanti eventi meteorologici ma anche i principali giorni in cui erano celebrate le feste e i riti del culto. Anche coloro che intenderebbero estendere l’applicazione della strategia documentaria, usata per interpretare i materiali mesopotamici, a tutti i documenti greco-latini sulla scienza del cielo, si trovano a dover affrontare lo stesso problema: oltre ai molti elementi filosofici contenuti in questi testi, quando gli autori greci e latini discutono teorie matematiche, le loro argomentazioni non sono esclusivamente aritmetiche ma prevalentemente qualitative e geometriche.

Se i tentativi di assimilazione falliscono e si rivela impossibile conservare o stabilire la coerenza, si può semplicemente decidere di ignorare il nuovo in favore del vecchio. Tra gli storici della strategia narrativa, questa decisione può presentarsi sotto la forma di una tesi, del genere di quelle sostenute da Farrington, secondo cui i materiali mesopotamici e i relativi testi greco-latini non mettono in discussione nessun aspetto significativo della storia della Natura e dell’origine della scienza del cielo greco-latina. In alternativa, si può scegliere di negare il vecchio in favore del nuovo; secondo gli storici della strategia documentaria, molti testi trattati dalla tradizione narrativa, come le osservazioni sull’astronomia e gli argomenti di carattere astronomico trattati da Platone e da Aristotele, sono irrilevanti o del tutto infondati. Tuttavia, poiché ognuna di queste posizioni esclude una parte dei documenti superstiti, si gettano dubbi sulla loro validità.

È possibile uscire da questa situazione di stallo? Il punto cruciale non è quello di risolvere la questione relativa al soggetto specifico di una storia della scienza del cielo greco-latina. Si tratta invece di reinventare il compito stesso di scrivere una tale storia, nel senso che è giunto il momento di considerare criticamente alcune questioni basilari relative al modo in cui gli studiosi definiscono e utilizzano le testimonianze nel corso delle loro ricerche.

Il profilo di una terza strategia

Il ripensamento critico dello studio della scienza del cielo greco-latina è un’operazione ancora in corso, per la quale i punti da tenere a mente sono almeno due. Il primo è mantenere il soggetto - la scienza del cielo greco-latina - come un vero e proprio tema d’indagine, evitando di darne una definizione preliminare. Le espressioni ‘scienza celeste’ e ‘scienza del cielo’, serviranno d’ora innanzi a designare qualsiasi cosa gli autori greci e latini di tutti i luoghi e di tutte le epoche del periodo che va da Aristotele a Tolomeo, ritenevano fosse il soggetto di questa scienza; comunque sembra che, tra questi autori, Tolomeo sia stato il primo a presentare un corpo di conoscenze sul cielo dotato della necessaria unitarietà sistematica e universalità. Il secondo punto importante è l’esigenza di produrre soltanto interpretazioni interamente verificabili sulla base dei documenti superstiti della scienza del cielo greco-latina e correggibili attraverso di essi.

Se vogliamo capire il modo in cui nell’Antichità gli Elleni e i Romani consideravano questa scienza, non ci resta che seguire la via più saggia e lasciare che la nostra comprensione dell’identità di questa scienza emerga gradualmente da uno studio approfondito dei suoi documenti. La comprensione che lo storico ha del soggetto si modifica, infatti, nel corso dell’indagine; è attraverso l’indagine e l’ulteriore esperienza così acquisita che giungiamo a riesaminare e ad arricchire la nostra conoscenza di determinati documenti e ad apprezzare nuove connessioni inizialmente trascurate. Così, chi affronta per la prima volta questi studi non capisce che cosa abbia a che fare la cucina con la storia della scienza del cielo greco-latina; nel corso dell’indagine egli potrà scoprire che l’arte culinaria aveva una grande importanza nell’antica medicina greca, come mezzo di prevenzione e di trattamento delle malattie, e che i medici ellenici del V e del IV sec. a.C. facevano assegnamento sulle credenze astrologiche popolari per scoprire la predisposizione alle malattie di una certa popolazione e le proprietà di diversi generi di nutrizione e di dieta.

Il nuovo approccio che si profila in questo modo rifiuta due affermazioni fondamentali relative alla scienza del cielo pretolemaica: che in essa esistesse una distinzione tra astronomia e astrologia (stabilita per la prima volta da Tolomeo); e che il suo vero oggetto di studio fosse costituito da una successione di teorie, di modelli e di tecniche, concernenti la rappresentazione dei moti celesti. Molti autori antichi greci e latini consideravano la storia della scienza del cielo come un elemento critico di un’impresa comune volta a ottenere dei benefici dagli dei o ad acquisire il maggiore numero possibile di nozioni sulla loro esistenza (cfr. Tolomeo, Almagesto, I, 1).

Rifiutandoci di definire preliminarmente il contenuto dello studio della scienza del cielo greco-latina, e in mancanza quindi di un riferimento a una precedente descrizione del suo soggetto, quali sono i criteri in base ai quali si devono selezionare e classificare i documenti appartenenti al suo corpus? La proposta storiografica è la seguente: ogni analisi storica della scienza del cielo greco-latina deve prendere in considerazione quesiti espliciti, accompagnati da una chiara spiegazione dei motivi della loro importanza, di ciò che presumono, e del modo in cui bisogna rispondervi. Si tratta, di conseguenza, di una strategia ‘interrogativa’; le domande dello storico e i loro relativi presupposti indicano, in ultima analisi, quali documenti devono essere considerati come prove. Per comprendere i documenti e i manufatti antichi attenendoci a ciò che essi esprimono, dobbiamo costantemente sforzarci di essere quanto più possibile consapevoli dei modi in cui la nostra inchiesta predetermina ciò che è scoperto e spiegato. Ma questa consapevolezza sarà raggiunta soltanto se le domande che suscitano e strutturano le nostre analisi sono sottoposte a una riflessione critica.

Naturalmente, a prescindere dalla strategia interpretativa adottata, tutti gli storici ritengono che i documenti corroborino le proprie analisi; ma è evidente che la natura o la qualità di questa convalida, i suoi limiti e il modo in cui è eseguita saranno diversi a seconda della strategia adottata. Per comprendere il genere di convalida di cui necessita la strategia interrogativa, si deve prendere in considerazione il problema di come oltrepassare l’interpretazione letterale dei documenti superstiti, di stabilire connessioni e di eseguire interpolazioni. La forma paradigmatica dell’interpolazione tra gli storici documentari è quella applicata al problema di stabilire se due testi incompleti di dati tabulari, numerici, riportati su tavolette d’argilla o fogli di papiro disgiunti siano originariamente appartenuti a uno stesso insieme. Se le parti si integrano effettivamente a vicenda, il problema è facilmente risolvibile in senso affermativo; ma se ciò non si verifica, ogni tentativo di ricostruire il contenuto delle tavolette o dei papiri deve basarsi su un’analisi matematica dei frammenti. Lo scopo dell’analisi è quello di stabilire se i valori numerici riportati dai frammenti si riferiscono a fasi successive di una stessa elaborazione matematica; così ogni parte mancante scoperta non soltanto renderà intelligibili i frammenti, ma sarà essenziale alla loro piena comprensione. Inoltre, la parte mancante interpolata sarà verificabile (per quanto possibile) attraverso l’esame dei frammenti e la dimostrazione dell’argomento matematico trattato.

Tuttavia, per quel che concerne i testi letterari, il problema è più complicato; le parole e i significati dei testi letterari solamente in alcuni rari casi richiedono di essere interpretati allo stesso modo dei numeri dei testi numerici. Il tipico problema della storia della scienza del cielo pretolemaica non è quello di stabilire connessioni tra differenti parti di un documento frammentario, ma quello di stabilire una connessione tra le parti di un documento che ci è pervenuto integro o quello di individuare le relazioni esistenti tra documenti diversi. Vale a dire che, abitualmente, il compito non è quello di dimostrare che due documenti appartenevano a un insieme più vasto, ma quello di scoprire la funzione di ciascuna parte in un determinato insieme, o il modo in cui un documento si rapporta a un altro.

Questo genere di dimostrabilità è differente da quello riscontrabile nelle consuete esposizioni narrative dedicate alla scienza del cielo pretolemaica. Queste ultime non soltanto stabiliscono connessioni tra documenti diversi in base a elementi estranei ai documenti stessi, ma talvolta, seguendo i loro schemi organizzativi, giungono persino a elaborare documenti andati perduti, della cui esistenza non vi sono prove se non un titolo riportato da qualche testo della Tarda Antichità o una breve citazione. Se si adotta la strategia interrogativa, la storia della scienza del cielo greco-latina diviene in primo luogo lo studio del corpus dei documenti letterari che ci sono pervenuti (papiri, iscrizioni, manoscritti, codici) e dei manufatti materiali (strumenti). Questi ultimi hanno un valore di prova inferiore ai documenti scritti, poiché molto spesso senza le testimonianze scritte non si può stabilire l’utilizzazione astronomica di questi strumenti e neppure il contesto sociale e intellettuale in cui sono stati fabbricati.

Ne segue che lo scopo principale degli storici è studiare il passato ma soltanto nel senso limitato di cercare d’interpretare una raccolta casuale di oggetti molto antichi disponibili. Per la strategia interrogativa questo corpus di testi e di strumenti costituisce la testimonianza concreta di un certo numero di attività correlate ed è anche l’unica base di qualsiasi tentativo di stabilire la natura di queste attività e delle loro interrelazioni. Lo stesso vale per i tentativi di ricostruire il pensiero o persino la mentalità degli autori e dei fabbricanti o degli utilizzatori di strumenti dell’Antichità, come pure il loro ambiente intellettuale e sociale: anche questi ultimi, infatti, sono descrivibili soltanto come ricostruzioni eseguite in base all’interrogazione dei documenti e dei manufatti antichi giunti in nostro possesso.

Il tentativo di fondare le interpretazioni dell’antica scienza del cielo sul materiale disponibile non deve basarsi per forza sull’idea che sia possibile descrivere il contenuto dei documenti facendo del tutto a meno della teoria; ciò, inoltre, è compatibile con la constatazione secondo cui la nostra conoscenza di questi contenuti come prove può presentare nel corso dell’indagine diversi gradi di contenuto teorico. Di conseguenza, un’indagine approfondita basata sulla strategia interrogativa non sempre potrà evitare che sorgano divergenze ben fondate tra gli interpreti. È evidente che il genere di verità che è stabilito raffrontando le interpretazioni al corpus dei documenti e dei manufatti astronomici che ci sono pervenuti varia a seconda delle domande formulate, delle tecniche impiegate per rispondere a queste domande e del modo in cui le spiegazioni che ne derivano sono sottoposte alla verifica. In altre parole, la strategia interrogativa non preclude l’effettiva possibilità di una disputa ben fondata e inconciliabile come caratteristica costante della ricerca storica. La verifica garantisce che le interpretazioni siano utilizzabili da tutti i membri della comunità degli storici e non soltanto da quelli che adottano un certo schema interpretativo; solamente se queste saranno interamente verificabili in base alle relative prove disponibili avranno un valore e un ruolo chiaro, ben definito, nell’evoluzione delle spiegazioni successive.

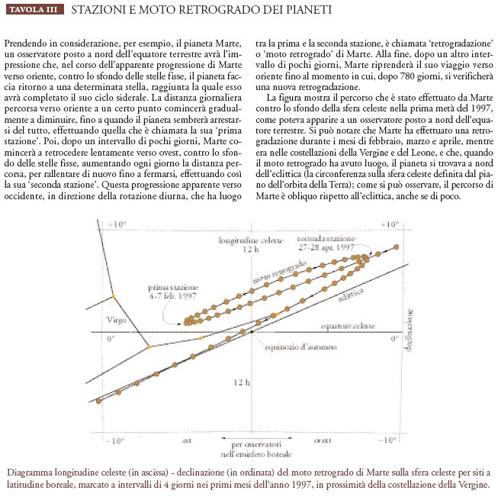

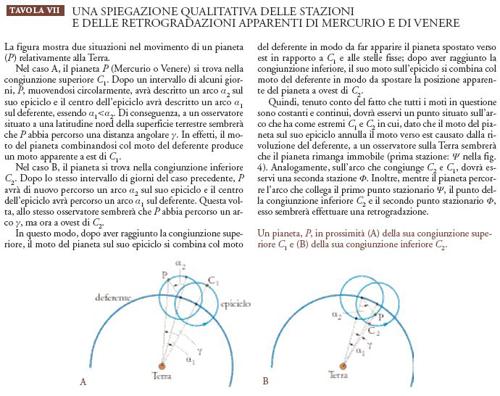

A partire dai presupposti metodologici enunciati finora, è utile affrontare tre domande concernenti la scienza del cielo così come è esposta nei testi greci e latini redatti tra il IV sec. a.C. e il II sec. d.C. La prima di queste è: quando, per la prima volta, gli autori greci e latini tentarono di spiegare i concetti di ‘stazione’ e di ‘retrogradazione’ planetaria, per esempio nel caso del pianeta Marte (Tav. III), e in che modo si proposero di produrre questa spiegazione? Un secondo quesito è il seguente: quando e come questi autori iniziarono a enunciare nei propri termini una teoria della scienza del cielo alla quale riconoscevano un’origine babilonese? E, infine: quando, perché e in quale contesto, gli autori greci e latini sostennero per la prima volta che la predizione, come pure la spiegazione, delle eclissi solari e lunari fosse una materia di competenza degli astronomi?

Lo studio dei fenomeni celesti prima del I sec. a.C.

Nel commentario al De caelo di Aristotele, Simplicio scrive:

come riferisce Eudemo nel secondo libro della sua Storia astronomica e come conferma Sosigene, che attinge a sua volta da Eudemo, si dice che Eudosso di Cnido sia stato il primo tra i Greci a mettere mano a questo genere di ipotesi, dopo che Platone, come afferma Sosigene, propose a quanti si occupavano con serietà di questi argomenti la seguente domanda: quali sono i movimenti uniformi e ordinati mediante la cui assunzione sia possibile salvare i fenomeni riguardanti i moti dei pianeti? (Simplicio, In Aristotelis De caelo commentaria, 488.18-24)

Questa osservazione è alla base della ricostruzione della storia della scienza del cielo greco-latina secondo la strategia narrativa.

Per Simplicio, il progetto di «salvare i fenomeni» comporta la spiegazione del moto di ciascun pianeta come un risultato apparente di un certo numero di movimenti che, in realtà, sono circolari e uniformi. Viene dunque naturale domandarsi quando abbia avuto inizio il progetto di spiegazione dei moti planetari secondo questo modello e quale spiegazione di tali fenomeni avrebbe potuto essere considerata valida. Simplicio riteneva, seguendo Sosigene (II sec. d.C.), che fosse stato Platone il primo a formulare il progetto di «salvare i fenomeni» planetari. Tuttavia, non esiste in tutti i dialoghi di Platone pervenutici un solo passaggio che esponga questo progetto, né vi è alcuna testimonianza diretta di esso negli scritti di Eudosso (attivo nella prima metà del IV sec. a.C.), Eudemo di Rodi (fine IV sec. a.C.) o Sosigene. In altre parole, non è possibile stabilire in nessun modo la veridicità delle affermazioni di Simplicio, il quale fa risalire il progetto alla fine del IV sec. a.C. Il resoconto di Simplicio non costituisce una base o un punto di partenza qualificato per la storia delle fasi iniziali della scienza del cielo greco-latina, ed è anzi sbagliato. Per dimostrarlo, è necessario innanzitutto esaminare le opere degli autori greci o latini del periodo compreso tra la fine del II sec. e l’inizio del I sec. a.C.: non vi è in esse alcuna prova valida della conoscenza dei fenomeni a cui allude Simplicio. In realtà, come si vedrà nel seguito, il progetto di salvare i fenomeni fu formulato nel periodo compreso tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C.

Poiché i moti planetari presentano caratteristiche o ‘fasi’ diverse, è utile limitare l’analisi ai cinque pianeti allora conosciuti - Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno - e alle più spettacolari fra queste fasi, cioè le ‘stazioni’ e le ‘retrogradazioni’. Di conseguenza, la domanda che si pone è: quando ebbe inizio, da parte degli autori greci e latini, il tentativo di fornire una spiegazione delle stazioni e delle retrogradazioni apparenti sulla volta celeste effettuate dai cinque pianeti e cosa è lecito affermare della strategia esplicativa adottata durante le primissime fasi di questo progetto?

A questo proposito, è importante distinguere tra i possibili modi di concepire i pianeti stessi: infatti, una cosa è supporre che i pianeti siano stelle erranti, e che alcune stelle - il Sole, la Luna e i cinque pianeti - non restino ferme nella stessa posizione rispetto alle altre, che sembrano rimanere fisse; altra cosa è pensare che tutte le stelle mobili siano lasciate indietro da quelle fisse e si muovano in una direzione opposta alla rotazione diurna della sfera celeste, o addirittura che il loro movimento (diretto e volto a oriente) sia un moto periodico. Infine, altra cosa ancora è supporre che alcuni pianeti - in particolare, Mercurio, Venere e il Sole - sembrino sorpassarsi reciprocamente, o estendere quest’idea anche a Marte, Giove e Saturno. In nessuno di questi casi, tuttavia, si può parlare di una consapevolezza delle retrogradazioni e delle stazioni dei cinque pianeti; e non vi è alcuna ragione valida per ritenere che gli autori greci o latini vissuti prima della fine del II sec. e dell’inizio del I sec. a.C. abbiano tentato di fornire una spiegazione delle retrogradazioni e delle stazioni dei pianeti. Infatti, prendendo in esame i brani più importanti addotti dagli studiosi della scuola narrativa a sostegno della tesi dell’esistenza di una consapevolezza di questo genere di moti in una data anteriore a quella che è fornita, e seguendo una strategia interrogativa, si renderà evidente che non esiste alcuna necessità, implicita negli stessi documenti, di una simile lettura.

Platone nel Timeo

Il progetto di «salvare i fenomeni» o le apparenze dei moti planetari sembra inconciliabile con l’epistemologia e l’ontologia presenti nei dialoghi platonici che affrontano il tema dell’astronomia, e in particolare la Repubblica e le Leggi. Sebbene in questi dialoghi venga mantenuta la distinzione tra il reale e l’apparente, se la celebre immagine della «linea divisa» nella Repubblica significa che gli oggetti del pensiero scientifico sono le Idee pure, costruite non come oggetti dell’indagine diretta ma come punti di partenza delle dimostrazioni che stabiliscono le effettive interrelazioni tra queste stesse Idee, allora non si può parlare di una ricerca della spiegazione scientifica di un fenomeno in quanto tale. In altri termini, i pianeti e i loro moti evidentemente non sono Idee o qualcosa di simile, e di conseguenza non è possibile averne una conoscenza scientifica; pertanto un programma che tenti di darne una spiegazione non può trovare posto nell’astronomia, dato che, almeno in questo dialogo, l’astronomia è considerata una scienza. Inoltre, il forestiero ateniese afferma nelle Leggi - contro quanti sostenevano che i pianeti non seguono mai lo stesso cammino e non manifestano quindi nessuna periodicità - che in realtà i pianeti non vagano, ma ciascuno di essi si muove costantemente lungo una sola orbita, bollando come blasfema l’usanza di chiamarli «stelle erranti». La sua tesi, secondo cui i pianeti possiedono un unico moto proprio, sebbene apparentemente sembrino seguire molti percorsi, è diretta contro coloro che negavano l’esistenza di qualsiasi ordine o regolarità nei moti planetari, per non parlare della conoscenza delle loro stazioni e retrogradazioni. Il forestiero ateniese, del resto, non distingue neppure il comportamento del Sole e della Luna, che non effettuano stazioni o retrogradazioni, da quello dei restanti pianeti, che, al contrario, le effettuano (Tav. IV). Ciononostante, esiste un brano in particolare, frequentemente citato dagli studiosi antichi e moderni, in cui si è creduto di scorgere un riferimento platonico alle retrogradazioni e ai moti diretti dei pianeti:

Ma le danze corali di questi astri, i loro incontri, rivoluzioni, progressioni (tàs tõn kýklōn pròs heautoùs epanakyklḗseis kaì prochōrḗseis seis), e quali, nelle loro congiunzioni e opposizioni, gli astri che si avvicinano e quali invece si trovano in opposta parte, e quali fra di essi passano gli uni davanti agli altri, coprendosi a vicenda, e in quali tempi si nascondono a noi, e in quali, invece, appaiono di nuovo, e spavento e segno mandano delle cose future agli uomini che nulla sanno di questi calcoli, tutto questo sarebbe fatica vana tentare di spiegarlo senza avere dinanzi agli occhi le loro immagini. (Platone, Timaeus, 40 c3-d3)

La tesi di questi studiosi è, in breve, che queste epanakyklḗseis e prochōrḗseis siano rispettivamente le retrogradazioni e i moti diretti dei pianeti.

Ora, verso la fine del IV sec. a.C. effettivamente era invalso l’uso di distinguere due generi di stelle: quelle che mantengono immutata la loro posizione reciproca e si muovono soltanto seguendo la rotazione diurna della sfera ce - leste, cioè le stelle fisse, e quelle che fisse non sono - il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno - e che, oltre a effettuare la rotazione diurna, si muovono periodicamente in rapporto alle prime. Tuttavia, l’elemento caratterizzante di questa distinzione è che in essa non c’è traccia del tentativo di specificare - e neppure di nominare - i modi in cui le stelle erranti o i pianeti si muovono in rapporto alle stelle fisse. Inoltre, i pochi tentativi espliciti di individuare i moti osservabili dei pianeti si limitavano sostanzialmente ai loro moti siderali, cioè ai loro viaggi di ritorno lungo il circolo dello zodiaco fino a una certa stella o costellazione.

Così, Platone afferma nel Timeo che i sette pianeti si muovono lungo orbite circolari intorno alla Terra, poste tutte su un unico piano obliquo, in direzione opposta a quella della rotazione diurna. Dice, inoltre, che Mercurio e Venere, a differenza degli altri pianeti, nel corso del loro viaggio lungo quest’orbita obliqua sono superati dal Sole e lo superano a loro volta a intervalli regolari. Fin qui non sorgono problemi; ma le difficoltà nascono dall’affermazione di Timeo, il principale interlocutore del dialogo, che Mercurio e Venere sono raggiunti dal Sole e lo raggiungono a loro volta, nonostante si muovano lungo orbite dotate dello stesso periodo di quella solare, a causa di una forza o tendenza contraria a quella del Sole. L’affermazione di Timeo sui pianeti è stata addotta come prova del fatto che al tempo di Platone si era già a conoscenza dei moti retrogradi dei pianeti. Ma questa tendenza contraria comporta veramente un riferimento alla retrogradazione o una conoscenza di essa, oppure è possibile un’interpretazione più semplice, capace di cogliere il senso del brano senza ricorrere all’ipotesi di un riferimento alla retrogradazione planetaria?

Torniamo alla precedente descrizione di Timeo della costruzione dell’anima del mondo (v. cap. VIII). Il Demiurgo inizia modellando l’essenza dell’anima in una lunga fascia. Quindi, dopo averla suddivisa interamente in intervalli corrispondenti alla sequenza 1, 2, 3, 4, 8, 9, 7 e dopo aver inserito dei medi aritmetici e armonici e aver riempito gli intervalli nel rapporto di 4:3 con intervalli nel rapporto di 9:8, taglia la fascia per lungo in due strisce di uguale lunghezza, che sovrappone tra loro per formare una ‘X’, quindi ne unisce le rispettive estremità per produrre due circoli uguali, obliqui tra loro e congiunti in due punti diametralmente opposti.

Il Demiurgo […] le piegò per congiungerle in circolo, unendo fra di loro le estremità di ciascuna, nel punto opposto alla loro intersezione, v’impresse un movimento di rotazione nel medesimo spazio, e dei due circoli l’uno lo fece esterno, interno l’altro. Il movimento del circolo esterno lo destinò al movimento della natura del ‘medesimo’, quello del circolo interno al movimento della natura dell’‘altro’. Il movimento del ‘medesimo’ lo rivolse secondo la diagonale, da sinistra verso destra, quello dell’‘altro’, secondo la diagonale, da destra a sinistra. E dette la supremazia al movimento del ‘medesimo’ e del simile, e lo lasciò uno e indiviso, mentre sei volte divise il movimento interno, facendone sette circoli disuguali, secondo gl’intervalli del doppio e del triplo, sì che fossero tre per ciascuna parte. E a questi circoli ordinò che si muovessero in senso contrario gli uni agli altri, e volle che tre si muovessero alla stessa velocità, mentre gli altri quattro a velocità diverse l’uno rispetto all’altro e rispetto ai primi tre, ma tutti girassero sempre secondo un ritmo logico. (Platone, Timaeus, 36 c2-d7)

Timeo non specifica quali di questi moti planetari siano contrari a quali altri, né spiega in che modo si produca questa contrarietà od opposizione nella direzione del moto. Il problema è che il linguaggio da lui impiegato per descrivere la costruzione dell’anima del mondo è figurato, senza dubbio a causa della natura stessa del soggetto e del fatto che, a questo stadio della narrazione, l’anima del mondo non ha ancora un corpo e, di conseguenza, Timeo è costretto a parlare dei suoi moti senza riferirsi a ciò che si trova mosso o in movimento. Così, non è affatto sorprendente che ci si trovi in difficoltà quando si tenta di specificare con una certa attendibilità a cosa, in dettaglio, si riferisse Platone con questa costruzione. Tuttavia, un punto si può dare per assodato, ossia il fatto che, nella sequenza logica del racconto di Timeo, la divisione del moto o rivoluzione dell’‘altro’ in moti circolari, operata dal demiurgo, non produce di per sé moti che differiscano tra loro per la velocità o la direzione. Come si afferma chiaramente nel testo, questa differenziazione tra i moti o circoli in cui l’‘altro’ è suddiviso richiede un atto separato di prescrizione da parte del demiurgo. Ma, dato che l’anima del mondo non ha ancora un corpo ed è differenziata solamente dai suoi moti, quest’atto deve consistere nell’attribuzione di un moto supplementare ad alcuni dei moti planetari. In effetti, è possibile che il moto del Sole sia quello dell’‘altro’; che i moti del Sole, di Mercurio e di Venere siano dotati di una velocità analoga; che Marte, Giove e Saturno posseggano ciascuno un moto supplementare che si oppone costantemente alla rivoluzione dell’‘altro’, senza però vincerla; e che la Luna sia dotata invece di un moto supplementare che la favorisce.

Ma in che modo questa prescrizione si concretizza nell’edificazione del Cosmo? La risposta si articola in due parti. In primo luogo, sempre nel Timeo, il Demiurgo fabbrica il corpo di ciascun pianeta e lo colloca in una delle sette rivoluzioni che costituiscono il moto dell’‘altro’, in quello che potremmo definire un processo di formazione. Queste sette rivoluzioni non devono essere intese come sentieri o percorsi, bensì come semplici moti, ciascuno dei quali è una porzione dell’anima del mondo. Allo stesso tempo, queste rivoluzioni, che in origine erano semplici porzioni dell’anima del mondo, divengono l’anima di ciascun pianeta. Oltre a ciò, Timeo afferma che Mercurio e Venere sono dotati di poteri opposti a quelli del Sole, e questa opposizione si manifesta nel fatto che, rispetto al moto del Sole (che è costante e uniforme), ciascuno dei due pianeti può rallentare o accelerare la sua corsa verso oriente, anche se questi poteri sono esercitati in modo tale che i periodi delle loro orbite circolari verso est sono identici per tutti e tre gli oggetti celesti. In effetti Timeo assegna all’anima di Mercurio e di Venere un moto autonomo che aumenta o diminuisce in modo intermittente la rivoluzione dell’‘altro’.

Ma qual era lo scopo di Timeo? Si proponeva forse di spiegare il fatto che Venere e Mercurio non si allontanano mai troppo dal Sole e sono visibili soltanto per un breve intervallo subito dopo il tramonto o prima dell’alba, o era effettivamente a conoscenza delle loro stazioni e retrogradazioni? È evidente che l’osservazione che Venere e Mercurio sono stelle mattutine e serali, e quella che entrambe effettuano periodiche stazioni e retrogradazioni sono logicamente equivalenti. È ugualmente chiaro, tuttavia, che sarebbe errato dedurre dalla conoscenza della prima la consapevolezza dell’altra. Quale delle due, quindi, aveva in mente Timeo? Di fatto, le sue parole non offrono alcun sostegno all’ipotesi che egli si riferisse alle periodiche stazioni e retrogradazioni dei due pianeti. Bene o male, Timeo tenta di descrivere quelli che oggi chiamiamo i ‘moti reali’ di Venere e Mercurio e non i loro ‘moti apparenti’. Ora, la metafora utilizzata per descrivere il potere di ciascun pianeta di modificare il proprio moto verso oriente è quella di una gara su un percorso circolare: Mercurio e Venere sono immaginati come corridori che, pur riuscendo nel complesso a tenere il passo del Sole e a concludere la gara verso oriente nel suo stesso tempo, a volte rimangono indietro, ma successivamente recuperano il terreno perduto e superano il Sole, per poi rallentare ed essere a loro volta superati. Inoltre è importante sottolineare che in questa metafora non c’è nulla che implichi, richieda o presupponga il fatto che Mercurio e Venere effettuano stazioni e retrogradazioni in rapporto al firmamento. In altre parole, la rappresentazione di Timeo non implica l’esistenza delle stazioni e delle retrogradazioni di Mercurio e di Venere. Tutto ciò che la rappresentazione richiede è un’idea generale della direzione complessiva verso oriente della corsa; e questo a sua volta può ben essere stato inferito dal fatto che, generalmente, ogni giorno i pianeti sorgono sempre più tardi. In questo brano, quindi, non vi è alcuna ragione valida per supporre che Timeo fosse a conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni dei pianeti.

Questa conclusione rimanda ad altri brani del Timeo (40 c 3-d 3) e al problema di decidere cosa siano veramente le epanakyklḗseis e le prochōrḗseis di cui si parla. È certo che le epanakyklḗseis non sono altro che i moti circolari dei pianeti o il loro girare in tondo; infatti, la locuzione completa, «i ritorni dei circoli a sé stessi», è tipicamente pleonastica. Le prochōrḗseis, invece, stanno a indicare l’inarrestabile moto verso oriente, risultante dalla combinazione della rivoluzione dell’‘altro’ e del contributo specifico di ciascun pianeta a favore, o contro, questa rivoluzione. Non esiste, quindi, nessuna ragione cogente per distinguere nettamente tra una epanakýklēsis e una anakýklēsis e considerare la prima un moto contrario alla rivoluzione dell’‘altro’, anche se naturalmente è perfettamente lecito farlo. In ogni caso, nulla di quanto Timeo dice ci garantisce che egli si serva del termine epanakýklēsis per designare una retrogradazione; infatti, fino a quando non passa a discutere dei presagi planetari, le sue osservazioni si riferiscono sempre a tutti e sette i pianeti, senza nessuna specificazione o distinzione (e né il Sole né la Luna effettuano retrogradazioni).

Il sostantivo epanakýklēsis è raro; ricorre una sola volta nel corpus platonico e poi non è più documentato fino a un millennio più tardi, negli scritti dei commentatori platonici; non è facile quindi stabilire esattamente il suo significato nel Timeo. Il verbo corrispondente, epanakykleĩsthai, ricorre con una frequenza lievemente maggiore, ma soltanto una volta nel corpus platonico; è utilizzato con il significato di ‘girare in tondo’ in alcuni passi non databili degli scolî omerici, e il primo uso databile si trova in alcuni testi del II sec. d.C.: in genere, in questi e in altri documenti più tardi, il verbo significa ‘girare in tondo’, ‘ricorrere’, ‘ricorrere ciclicamente’, ‘muoversi in circolo’ e simili. Per tentare di chiarire il significato del sostantivo corrispondente, non resta quindi che indagare se il verbo sia utilizzato da Platone nella Repubblica per designare il moto retrogrado, o con qualche altro significato.

Durante la narrazione di quello che si è soliti chiamare il mito di Er, Socrate osserva:

il fuso tutto intero ruota su sé stesso con moto uniforme, ma durante il movimento circolare i sette cerchi interni lentamente girano in senso contrario a quello che è il movimento del tutto; fra i sette più rapido è l’ottavo [la Luna], vengono poi il settimo, il sesto, il quinto [il Sole, Venere e Mercurio]; a loro sembrava poi che terzo in velocità venisse il quarto [Mercurio], in questo inverso movimento rotatorio [epanakykloúmenon], quindi il terzo e infine il secondo [Giove e Saturno]. (Platone, Respublica, 617 a 4-b 3)

Ora, nessuno può dubitare che il moto di Marte descritto in questo brano sia un moto apparente e non un moto reale; analogamente, non possono esserci dubbi sul fatto che questo moto apparente non sia di tipo retrogrado, non sia cioè un moto verso occidente effettuato dal pianeta nell’intervallo tra due stazioni. Tenendo conto del meccanismo che governa i moti planetari, descritto nel mito di Er, può trattarsi solamente dell’inarrestabile moto verso oriente in direzione contraria alla rotazione diurna, moto che tuttavia Marte effettua con minore velocità rispetto al Sole e alla Luna. Probabilmente in questo passo il participio epanakykloúmenon designa una contro-rivoluzione perché il verbo da cui si forma, sebbene significhi solamente ‘girare in tondo o muoversi in circolo’, in questo contesto assume il significato di ‘muoversi in circolo in direzione opposta’. In conclusione, dunque, i dialoghi platonici non forniscono nessuna prova inoppugnabile della conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie, e i rari passaggi in cui si è ritenuto di scorgerla possono essere spiegati in effetti in modo molto più semplice, ipotizzando una conoscenza dei diversi periodi siderali dei pianeti.

Aristotele e il contributo di Eudosso e Callippo

Il locus classicus citato da tutti i sostenitori della tesi che gli antichi fossero a conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie fin dal IV sec. a.C., è il cap. VIII del Libro XII della Metafisica di Aristotele, in cui l’autore si propone di determinare quanti «motori immobili» ci siano nel Cosmo e riassume quanto avevano detto gli astronomi precedenti:

Eudosso sostiene che il movimento di traslazione tanto del Sole quanto della Luna si compie nell’ambito di tre sfere, la più esterna delle quali, secondo lui, è quella delle stelle fisse, la seconda è quella che si muove nel cerchio che biseziona longitudinalmente lo Zodiaco, la terza è quella che si muove in un cerchio che è inclinato attraverso la latitudine dello Zodiaco (ma il cerchio secondo cui si sposta la Luna è inclinato secondo un angolo che è maggiore rispetto a quello secondo cui si sposta il Sole); il moto di traslazione di ciascun pianeta si attua mediante quattro sfere, e le prime due di queste sono identiche alle prime due del Sole e della Luna (infatti, la sfera delle stelle fisse è quella che imprime il movimento a tutte quante le altre sfere, e quella che è disposta in ordine dopo di essa e che compie la propria traslazione nel cerchio che biseziona lo Zodiaco, è comune a tutti i pianeti); invece la terza sfera di tutti i pianeti ha i suoi poli nel cerchio che biseziona lo Zodiaco e, infine, la quarta sfera compie la traslazione lungo un cerchio che è inclinato rispetto all’equatore della terza; a proposito, poi, della terza sfera, mentre ciascuno dei pianeti ha poli propri, Venere e Mercurio hanno entrambi i medesimi poli. Callippo era d’accordo con Eudosso circa la posizione delle sfere [ossia circa l’ordine delle loro distanze] ma, per quanto concerne il numero delle sfere, mentre assegnava a Giove e a Saturno lo stesso numero già assegnato da Eudosso, era invece del parere che, perché si potesse dare un conto preciso dei fenomeni, si dovessero aggiungere ancora due sfere sia al Sole sia alla Luna e una sola sfera a ciascuno degli altri pianeti. (Aristotele, Metaphysica, 1073 b 17-38)

Supponendo di non conoscere il commento di Simplicio a questo passo e volendo comprenderne il significato basandosi unicamente sulle testimonianze di altri autori del V e IV sec. a.C., per prima cosa si dovrebbe considerare il fatto che Aristotele riferisce le innovazioni o le osservazioni effettuate da Eudosso e Callippo, e non può certo essere considerato un cronista particolarmente fedele del pensiero dei suoi contemporanei e predecessori; in effetti, egli è solito riformulare le opinioni degli altri nel proprio linguaggio, in genere, anche se non esclusivamente, per criticarle. Ovviamente, non si vuole sostenere che Aristotele abbia frainteso il pensiero di Eudosso e di Callippo, bensì che non si dovrebbe dare per scontato che egli ne abbia riportato correttamente le parole e il loro senso: per esempio, anche se l’idea che i moti degli oggetti celesti sono determinati da una serie di sfere concentriche è uno dei motivi più ricorrenti nel De caelo in conseguenza dei ragionamenti sviluppati da Aristotele in questo trattato, ciò non significa che la stessa idea fosse condivisa anche da Eudosso e da Callippo. Questi ultimi, infatti, avrebbero potuto riferirsi ai diversi tipi di moto effettuati dai pianeti, moto che Aristotele potrebbe aver attribuito all’azione di un numero corrispondente di sfere, disposte secondo un certo ordine; se così fosse, ne conseguirebbe che, se il progetto di salvare o spiegare i fenomeni è presente in questo passo, dovrebbe essere considerato una conseguenza accidentale e, forse, inavvertita dell’originale obiettivo aristotelico di determinare il numero dei motori immobili presenti nel Cosmo.

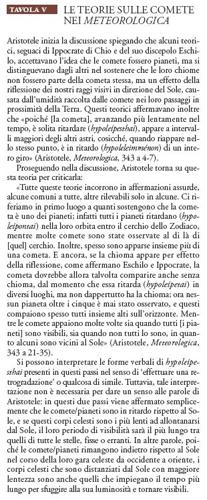

Quali sono, dunque, secondo Aristotele, i fenomeni che Eudosso e Callippo si proponevano di spiegare con le loro teorie? Il primo punto da considerare è che in tutto il corpus aristotelico non vi è alcuna prova consistente della conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni dei cinque pianeti. Nelle sue opere Aristotele parla spesso dei pianeti, ma è raro che faccia menzione dei loro moti se non per osservare che si tratta di fenomeni complessi. Oltre al Libro XII della Metafisica, gli altri passi che descrivono in modo dettagliato i moti planetari appartengono ai Meteorologica, nella sezione dedicata alla discussione delle diverse teorie sulle comete (Tav. V). Se, dunque, nell’intero corpus aristotelico non c’è alcuna prova della conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie, non si può dare per certo che il passo della Metafisica citato si riferisca proprio a questi fenomeni; si dovrebbe anzi farne una lettura alternativa, che non presupponga questa conoscenza e che si accordi con ciò che sappiamo della scienza del cielo greca del V e del IV sec. a.C.: una lettura che sia coerente con le affermazioni di carattere astronomico presenti negli altri scritti di Aristotele e che non richieda, o presupponga, la conoscenza delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie.

Durante il V e il IV sec. a.C., i Greci erano particolarmente interessati allo studio dei fenomeni celesti osservabili sulla linea dell’orizzonte. Infatti, come dimostrano il De aëre, aquis, locis di Ippocrate di Coo e altri trattati medici, gli antichi scrutavano l’orizzonte per osservare il sorgere e il tramontare del Sole, ma anche delle stelle e delle costellazioni. Gli scopi di queste osservazioni erano molteplici, e andavano dalla necessità di stabilire l’orientazione degli edifici a quella di creare un calendario solare, in cui il sorgere e il tramontare di determinate stelle e costellazioni fossero messi in relazione con i cambiamenti del tempo nelle diverse regioni - consentendo così una divisione dell’anno solare in periodi propizi alla semina o al raccolto delle messi - oltre che con le stagioni astronomiche (come scrive Esiodo ne Le opere e i giorni). Fu da questo insieme di esigenze che nacque il forte interesse manifestato dai Greci, in particolare nel IV sec. a.C., per la mappatura dei principali circoli di riferimento della sfera celeste, cosa che comportava l’individuazione delle stelle che sorgono e tramontano nello stesso punto del Sole durante i solstizi invernali ed estivi e durante i due equinozi.

È questa la premessa implicita del seguente brano di Eudosso contenuto nell’opera In Arati et Eudoxi Phaenomena commentariorum libri tres di Ipparco di Nicea (II sec. a.C.):

Su questo circolo [il tropico estivo] si trovano le parti centrali della [costellazione del] Cancro, quelle che attraversano per tutta la sua lunghezza il corpo del Leone, [le] parti superiori della Vergine, il collo del Serpente, tenuto stretto, la mano destra di Ingeniculus, la testa di Ofiuco, il collo e l’ala sinistra del Cigno, il piede del Cavallo e inoltre, la mano destra di Andromeda e la [regione] tra i suoi piedi, la spalla sinistra di Perseo e la sua gamba sinistra [più bassa], e ancora, le ginocchia dell’Auriga e le teste dei Gemelli; e poi si ricongiunge con le parti centrali del Cancro. (Ipparco di Nicea, In Arati et Eudoxi Phaenomena commentariorum libri tres, I, 2, 18)

Le numerose citazioni di Ipparco dei Phaenomena di Arato di Soli, confrontate con l’originale, si sono rivelate accurate; quindi si può presumere che anche le sue citazioni delle opere perdute di Eudosso siano ugualmente attendibili. Ciò non significa, tuttavia, che questo autore sia altrettanto attendibile come interprete del significato degli scritti di Arato e di Eudosso; al contrario, molte volte le analisi e le affermazioni di Ipparco sono chiaramente inconciliabili con i passi che egli cita per avvalorarle.

I fenomeni che gli uomini del V e IV sec. a.C. erano soliti osservare, guardando in alto, in pieno cielo, non erano molti: ovviamente, le fasi lunari, le eclissi di Sole e di Luna, vari occultamenti e fenomeni simili; in maniera analoga, inoltre, furono raggruppate le stelle nelle costellazioni. A quanto sembra, in questo periodo il principale metodo di indagine del cielo era rappresentato dall’osservazione della linea dell’orizzonte; quindi, supponendo che - secondo Simplicio - i quattro moti attribuiti da Eudosso a ciascuno dei cinque pianeti fossero stati individuati in base all’osservazione dell’orizzonte, cosa egli avrebbe potuto osservare in questo modo? In primo luogo, il fatto che ciascun pianeta sorge e tramonta ogni giorno; poi, che le sue prime apparizioni mattutine dopo il periodo di invisibilità sono separate da intervalli regolari; quindi, che queste apparizioni avvengono in un punto situato a nord o a sud di quello in cui il Sole sorge nello stesso giorno; infine, che la levata o il tramonto di ciascun pianeta coincidono a intervalli regolari con quelli di una determinata stella fissa. Quanto a Callippo, sarebbe sufficiente ipotizzare che egli avesse osservato una variazione dell’intervallo tra le prime visibilità mattutine, tale da giustificare l’aggiunta di un moto supplementare.

Se questa ipotesi fosse vera, ne conseguirebbe che fu Aristotele a dedurre da queste osservazioni l’esistenza di un certo numero di moti dipendenti da un sistema di sfere concentriche disposte in un determinato modo. La prima e la quarta osservazione non pongono alcun problema, essendo riconducibili rispettivamente alle prime due sfere, responsabili del moto giornaliero e di quello siderale. La seconda e la terza sono invece problematiche; si potrebbe però supporre che la terza sfera fosse responsabile del moto latitudinale e la quarta del legame (allora riconosciuto) tra lo spostamento latitudinale e un fenomeno sinodico come la prima visibilità mattutina (l’inclinazione dell’asse della quarta sfera rispetto alla terza determina la distanza massima del punto di levata o di tramonto del pianeta rispetto al punto di levata o di tramonto del Sole).

Questa ricostruzione non dà conto del fatto che il moto latitudinale di ogni pianeta si svolge in modo tale che i suoi punti di levata e di tramonto coincidono con quelli del Sole soltanto due volte nel corso del suo periodo siderale. L’errore di supporre che il moto latitudinale non sia legato al moto siderale è però una caratteristica reale del modello di Aristotele e si ritrova in tutte le descrizioni delle sue quattro sfere; inoltre, non è affatto chiaro se i realia astronomici possano costituire in questo caso un valido criterio di ricostruzione. Questa particolare ipotesi o lettura della testimonianza di Aristotele pone tuttavia un problema serio relativamente alla mancanza, nella letteratura greca dei secoli V e IV a.C., di testimonianze riguardanti l’esistenza di un programma di osservazione dei fenomeni planetari in rapporto alla linea dell’orizzonte. Al contrario, una tradizione di questo genere è ben documentata nella letteratura babilonese a partire dalla metà del VII sec. a.C.; così, invece di supporre che i Greci eseguissero direttamente questo tipo di osservazioni, si può forse immaginare che avessero appreso queste informazioni dai Babilonesi. Lo stesso Aristotele testimonia, a questo proposito, l’esistenza di scambi culturali con Babilonia, affermando che

accade invece il contrario: il Sole e la Luna compiono un minor numero di movimenti che non alcuni pianeti. Eppure questi sono più lontani dei primi dal centro e più prossimi al corpo primo; per alcuni astri, questo l’abbiamo potuto constatare anche con la nostra vista: abbiamo visto infatti la Luna passare in fase di metà davanti alla stella di Marte e Marte, nascosto dapprima dalla parte oscura di essa, uscire da quella visibile e luminosa. E cose analoghe ci riferiscono anche per gli altri astri gli Egizi e i Babilonesi, che fin dai tempi più antichi, e per moltissimi anni, hanno osservato questi fenomeni, e dai quali abbiamo molte notizie degne di fede (písteis) su ciascuno degli astri. (Aristotele, De caelo, 291 b 34-292 a 9)

L’ipotesi avanzata circa il significato del resoconto aristotelico delle teorie di Eudosso e Callippo è sufficiente a spiegare in modo adeguato la testimonianza di Aristotele e non contraddice quanto è detto su questo argomento nei documenti del V e del IV secolo. L’aspetto più interessante di questa ipotesi è che essa non esclude l’esistenza di un progetto per «salvare i fenomeni» e dell’ippopeda generata dai movimenti della terza e della quarta sfera, considerandoli però una conseguenza accidentale e non intenzionale del modello descritto da Aristotele.

Simplicio e le origini della scienza del cielo greca

Per quanto riguarda ciò che afferma Simplicio a proposito delle teorie di Eudosso e di Callippo, così come sono riportate da Aristotele nel Libro XII della Metafisica, è utile partire dal suo commentario al cap. XII del Libro II del De caelo di Aristotele che, per il suo grande interesse e per la sua notevole perspicuità converrà riportare con una certa ampiezza:

Per quanto riguarda i cinque pianeti, Aristotele, che riprende perfezionandola l’opinione di Eudosso, dice che essi si muovono per mezzo di quattro sfere, delle quali la prima e la seconda sono le stesse prime due sfere del Sole e della Luna e sono disposte come quelle. La prima, infatti, è la sfera che contiene tutte [le altre] per ciascun [pianeta] e ruota intorno all’asse del Cosmo da oriente a occidente nello stesso tempo della [sfera] delle [stelle] fisse; e la seconda, che ha i suoi poli sulla prima, effettua una rotazione in senso inverso, da occidente a oriente, intorno all’asse e ai poli del circolo che attraversa [le costellazioni dello] Zodiaco, nello stesso tempo impiegato da ciascun [pianeta] per attraversare il circolo zodiacale. Per cui, nel caso delle stelle di Mercurio e di Venere dice che la seconda sfera completa [la sua rotazione] in un anno; nel caso di Marte, in due anni; in quello di Giove, in dodici anni; e in quello di Saturno, che gli antichi chiamavano la stella di Helios, in trent’anni. Le due sfere restanti sono disposte presumibilmente in questo modo. I poli della terza [sfera] sono situati sul cerchio che attraversa [le costellazioni dello] Zodiaco, che s’immagina faccia parte della seconda sfera, e la sua rotazione avviene da sud a nord, nell’intervallo di tempo che ciascun [pianeta] impiega per passare da una fase a quella successiva, dopo aver attraversato tutte le configurazioni rispetto al Sole, un intervallo chiamato periodo sinodale da coloro che sono addentro alla scienza. Questo [periodo] è diverso per ciascun [pianeta]; di conseguenza, il tempo di rotazione della terza sfera non è lo stesso per tutti i pianeti, ma, secondo Eudosso, la stella di Afrodite [completa il suo periodo sinodico] in diciannove mesi; quella di Mercurio, in centodieci giorni; quella di Marte, in otto mesi e venti giorni; le stelle di Giove e di Saturno, ambedue in tredici mesi circa. La terza sfera si muove dunque in questa direzione e in intervalli di tempo di questa grandezza. Ma la quarta sfera, che trasporta anche essa i pianeti, ruota attorno ai poli di un circolo obliquo, poli peculiari a ciascun [pianeta]. Tuttavia, essa completa la sua rotazione nello stesso intervallo di tempo della terza, girando in direzione contraria a quella, da est a ovest. [Eudosso] afferma che questo circolo obliquo è inclinato rispetto al maggiore dei circoli paralleli della terza sfera [cioè, al suo equatore], un grande circolo che non è mai uguale né lo stesso per tutti. (Simplicio, In Aristotelis De caelo commentaria, ed. Heiberg 1894, 495.17-496.15)

Quanto all’aggiunta di una sfera supplementare da parte di Callippo per i moti di Mercurio, Venere e Marte, Simplicio dice semplicemente:

Callippo non ci ha lasciato alcun trattato in cui spieghi per quale ragione ha aggiunto queste sfere, né lo ha fatto Aristotele. Ma Eudemo ha indicato brevemente quali erano i fenomeni per salvare i quali egli pensava che queste sfere fossero state aggiunte, poiché dice che egli [Callippo] aveva detto che, se davvero gli intervalli di tempo che separano un solstizio dall’altro e un equinozio dall’altro differiscono tra loro quanto avevano detto Euctemone e Metone, allora per salvare i fenomeni non sono sufficienti tre sfere per ogni [pianeta], a causa della variazione che si manifesta chiaramente nei moti [del Sole e della Luna]. Ma per salvare quali [fenomeni] egli aggiunse una sfera a ciascuno dei tre pianeti, Marte, Venere e Mercurio, Eudemo lo ha indicato in modo chiaro e conciso. (ibidem, 497.15-24)

Alcuni studiosi ritengono che il testo presenti una lacuna dopo l’ultima frase, alla quale si pensava che dovesse seguire la spiegazione di Eudemo; la questione va riconsiderata alla luce della successiva osservazione di Simplicio, secondo cui

il sistema di sfere ruotanti in senso opposto non ha la capacità di salvare i fenomeni, come pensava anche Sosigene, che osserva: “malgrado ciò, [le sfere] dei seguaci di Eudosso in realtà non salvano i fenomeni, né quelli accertati più tardi, né quelli già conosciuti e accettati dagli stessi [seguaci di Eudosso]”. E cosa dire dei rimanenti [fenomeni], alcuni dei quali lo stesso Callippo di Cizico tentò di salvare, laddove Eudosso aveva fallito, se davvero [Callippo] riuscì a salvar[li]? (ibidem, 504.16-22)

Invece di supporre che la spiegazione di Eudemo a proposito della revisione di Callippo sia andata perduta, si potrebbe pensare che sia stata omessa la particella negativa ou nell’ultima frase, che andrebbe quindi letta in questo modo: «ma per salvare quali [fenomeni] Callippo aggiungesse una sfera a ciascuno dei tre pianeti, Marte, Venere e Mercurio, Eudemo non lo ha spiegato in modo breve e conciso». In altre parole, può darsi che Simplicio non riuscisse a trovare un senso nella presunta spiegazione di Eudemo.

La prima cosa da prendere in considerazione nell’esaminare la testimonianza di Simplicio è il fatto che si tratta di un resoconto. Ciò significa che non è possibile fare troppo affidamento sulla sua esattezza: anche se Simplicio si dimostra una fonte affidabile per quanto riguarda le citazioni di altri autori, è noto che non lo è affatto quando si tratta di riferire il significato delle loro parole, che spesso contamina con anacronismi e distorce attribuendovi finalità che non possiedono. Ciò non vuol dire che Simplicio abbia frainteso il pensiero di Eudosso e Callippo, ma soltanto che non è certo che avesse ragione e che la sua testimonianza dovrebbe essere considerata un’interpretazione. Quale peso bisogna attribuire allora alla testimonianza di Simplicio?

Le difficoltà più gravi nascono dal fatto che Simplicio inserisce le proprie osservazioni su Eudosso e Callippo in un contesto narrativo teso a ricondurre tutto il sapere filosofico greco alle opere di Platone e di Aristotele. In questa prospettiva, la storia dell’astronomia da Platone in poi è vista come una risposta alla questione, formulata inizialmente da Platone stesso, di spiegare i moti planetari mediante la combinazione di moti circolari, ordinati e uniformi. Posta in questi termini, però, la questione implica una brusca transizione: infatti, mentre la teoria documentata nei dialoghi platonici e nel Libro XII della Metafisica è omocentrica, all’epoca di Simplicio è ormai subentrata una visione decisamente non omocentrica dei moti planetari, rispondente ai modelli di calcolo elaborati da Tolomeo e basata sull’ipotesi di circoli eccentrici ed epiciclici (v. cap. XXXI). Quindi, il principale problema storiografico che Simplicio si trova ad affrontare è quello di specificare quando e perché questa transizione abbia avuto luogo.

Proclo di Costantinopoli, il maestro di Ammonio figlio di Ermia, a sua volta maestro di Simplicio, era stato forse il primo a pensare che l’astronomia si fosse sviluppata dall’esigenza di spiegare (e quindi ‘salvare’) quei fenomeni che apparivano inconciliabili con i principî fondamentali della teoria riguardante il funzionamento dei cieli. Inoltre, sempre Proclo, nello Schizzo delle teorie astronomiche afferma, portando a testimone l’autorità di Tolomeo, che Apollonio di Perge (262 ca.-180 ca.) aveva elaborato un metodo per determinare i punti stazionari dei moti planetari servendosi di un modello non omocentrico. Secondo Pappo (prima metà del IV sec. d.C.), Apollonio aveva seguito le lezioni degli allievi di Euclide, un’affermazione confermata anche dalla notizia, riferita da Proclo, secondo cui sia Archimede (287-212) sia Apollonio utilizzarono gli Elementi di Euclide come punto di partenza per le loro indagini. Inoltre, sempre Proclo colloca l’attività di Euclide tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C.; non c’è dubbio, dunque, del fatto che queste date facessero parte di una cronologia ampiamente condivisa all’epoca di Simplicio.

Il progetto di schematizzazione della storia dell’astronomia greca, come una serie di stadi successivi della teoria planetaria a partire da Platone, rendeva dunque necessario giustificare la rapida dismissione della teoria omocentrica in un arco di tempo relativamente breve, cioè nei 60-80 anni che separano Aristotele e Callippo da Apollonio. Per questo problema della rapida transizione dalle teorie omocentriche a quelle non omocentriche Simplicio propone una soluzione ingegnosa e indubbiamente elegante, che nell’apparente verosimiglianza della sua struttura narrativa può apparire piuttosto convincente; è probabile, tuttavia, che non sia che una ricostruzione, basata sulle teorie astronomiche successive, delle fasi più antiche della scienza del cielo. Fra i numerosi indizi atti a dimostrare che la versione di Simplicio del processo storico, che portò i peripatetici ad abbandonare la teoria planetaria di Aristotele, è in realtà frutto della sua immaginazione, è sufficiente citarne uno soltanto.

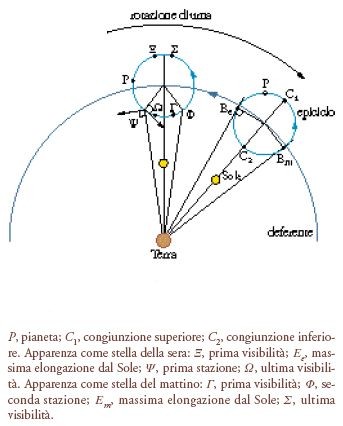

Il punto culminante del racconto di Simplicio circa il cambiamento della concezione peripatetica dell’omocentrismo è in parte definito dall’affermazione che i diametri apparenti di Venere e di Marte, osservati a occhio nudo, aumentano in misura considerevole quando si trovano a metà dei loro archi di retrogradazione. Ora, dato che tutte le fonti luminose di una certa intensità sembrano dotate di una superficie e che gli oggetti celesti più luminosi appaiono dotati di dimensioni maggiori del reale - un errore che fu corretto solamente dopo l’invenzione del telescopio - i documenti antichi tendono quasi sempre a identificare una variazione di luminosità con una variazione del diametro apparente. Nell’esaminare il racconto di Simplicio occorre tenere presenti queste considerazioni. Venere poi non è visibile a occhio nudo quando si trova al centro del suo arco di retrogradazione - una posizione nota anche come ‘congiunzione inferiore’ (fig. 4) -; anche concedendo a Simplicio un certo margine di imprecisione, e supponendo che intendesse parlare di Venere quando è prossima alla sua congiunzione inferiore, resta il fatto, empiricamente osservabile, che né il diametro apparente di questo pianeta, né la sua luminosità variano in modo significativo durante il suo ciclo sinodico, cioè nell’intervallo tra una prima visibilità mattutina e quella successiva. In effetti, le variazioni del diametro apparente di Venere sono molto al di sotto della soglia di risoluzione dell’occhio umano per quanto riguarda le differenze angolari; inoltre, dato che le fasi di Venere sono compensate dalle variazioni della distanza di questo pianeta dalla Terra, la sua luminosità varia in misura limitata e difficilmente percettibile a occhio nudo. Marte, al contrario, quando si trova al centro del suo arco di retrogradazione (e cioè in opposizione), è ben visibile, notevolmente più brillante del solito e, quindi, apparentemente più grande che in qualsiasi altro punto del suo ciclo sinodico. L’errore di Simplicio si spiega dunque con il tentativo di trattare Venere e Marte uniformemente. Secondo Tolomeo, i rapporti tra le distanze minime e massime di questi due pianeti dalla Terra erano grosso modo equivalenti, circa 7:1 in entrambi i casi. Così, partendo dal presupposto che alla variazione della distanza dalla Terra dovesse corrispondere una variazione della luminosità e della dimensione apparenti del pianeta, e dato che l’osservazione a occhio nudo rivela una notevole variazione della luminosità e della dimensione apparente nel caso di Marte, è probabile che Simplicio abbia ritenuto semplicemente che lo stesso dovesse verificarsi anche per Venere, commettendo così un duplice errore. In primo luogo, trasformò una conseguenza di una teoria, quella di Tolomeo, in un dato empirico, cosa piuttosto frequente presso gli antichi; in secondo luogo, ignorò il fatto che il comportamento di Venere è diverso da quello di Marte, non soltanto perché Venere quando si trova al centro del suo arco di retrogradazione è invisibile, ma anche perché la sua luminosità e la sua dimensione apparenti non subiscono alcuna variazione. È quindi estremamente improbabile che la dismissione della teoria omocentrica a favore di quella non omocentrica possa essere stata determinata in qualche modo dall’osservazione non strumentale delle variazioni della luminosità e della dimensione apparenti di Venere.

Il fatto che Simplicio sostenga invece questa tesi indica che la sua ricostruzione delle fasi più antiche della scienza del cielo greca è soltanto un racconto e non una storia nel senso moderno del termine.

Epicuro nella Lettera a Pitocle

Nel Libro X delle Vitae philosophorum Diogene Laerzio (forse verso la metà del III sec. d.C.) ci ha conservato tre lettere di Epicuro (341-270) a vari corrispondenti. Quella diretta a Pitocle, nella quale si affronta una «trattazione sintetica e concisa dei fenomeni celesti» (Ad Pythoclem epistula, 84), riveste un particolare interesse per gli storici dell’astronomia. Lo scopo principale della discussione è quello di raggiungere l’imperturbabilità e la serenità dell’animo, e secondo Epicuro questo obiettivo può essere raggiunto partendo dalla constatazione che ogni fenomeno ammette più di una spiegazione e rifiutandosi di compiere scelte arbitrarie tra le alternative disponibili. Verso la fine della lettera, egli fornisce due possibili spiegazioni del fatto che alcune stelle restino fisse e altre siano erranti:

può succedere che alcuni astri siano erranti, se accade che abbiano un moto di tal genere, e altri no, perché fin dal principio nel moto circolare da loro seguito alcuni furono compresi per necessità nel medesimo movimento vorticoso e regolare, altri in un movimento vorticoso con qualche irregolarità; ma è anche possibile che negli spazi attraverso i quali si muovono ci siano in certi punti correnti d’aria regolari che li spingono avanti sempre nella stessa direzione e li incendiano regolarmente, e invece in altri punti ci siano correnti irregolari, che determinano le differenze di moto da noi osservate. (Epicuro, Ad Pythoclem epistula, 112-113)

Dopo aver rimarcato i propri dubbi sulla possibilità che le stelle possano errare, Epicuro, per giustificare la distinzione tra stelle fisse ed erranti, avanza l’ipotesi che sin dall’inizio sia stato disposto che tutte le stelle dovessero muoversi in circolo e che la loro rivoluzione dovesse avvenire in alcuni casi in modo regolare e in altri in modo irregolare. In alternativa a quest’ipotesi, egli suppone che ogni stella sia prodotta dalla combustione dell’aria, e che le stelle fisse dispongano di un approvvigionamento uniforme di questo combustibile, al contrario di quelle erranti. Ora, la rivoluzione uniforme e regolare è senza dubbio quella effettuata ogni giorno dalle stelle fisse; ma cosa determina l’irregolarità e la mancanza di uniformità delle altre rivoluzioni? A questa domanda possono essere date molte risposte possibili: le rivoluzioni possono essere definite irregolari perché, per intervalli di tempo uguali, definiscono archi di diversa lunghezza, che possono avere tutti la stessa direzione oppure direzioni differenti; ma possono essere definite irregolari anche perché in esse si verificano occasionali deviazioni dal circolo, o perché combinano entrambi i tipi di irregolarità. Epicuro non è sufficientemente esplicito su questo punto, e non spiega a quale tipo di irregolarità intenda riferirsi, né in che modo avvenga la combustione dell’aria nel caso dei pianeti; di conseguenza, non è possibile dare per certo che, parlando di moti irregolari dei corpi celesti egli intendesse riferirsi proprio alle stazioni e alle retrogradazioni dei pianeti.

Nella stessa epistola, dopo aver inveito brevemente contro i partigiani dell’astronomia volgare, che ammettono un’unica causa per la diversità del comportamento delle stelle fisse e dei pianeti, Epicuro osserva:

che si vedano alcuni astri restare indietro rispetto ad altri può avvenire sia perché essi camminano più lentamente seguendo il medesimo giro orbitale, sia perché si muovono in senso opposto trascinati in tale direzione dallo stesso vortice, sia perché alcuni percorrono uno spazio maggiore e altri uno minore, pur muovendosi dello stesso moto rotatorio. L’affermare qualcosa di assoluto intorno a ciò è conveniente soltanto a coloro che vogliono sbalordire il volgo ignorante. (ibidem, 114)

In questo brano, esaminando la questione del ritardo apparente di alcuni pianeti rispetto agli altri, osservabile nel corso della loro rivoluzione, egli si riferisce al fatto che i pianeti hanno periodi (siderali) diversi, e avanza tre spiegazioni. La prima è che tutti i pianeti percorrono lo stesso circolo, ma a diverse velocità; la seconda è che i pianeti che sembrano più lenti, pur procedendo effettivamente in direzione opposta rispetto a quelli più veloci, essendo trascinati dalla rivoluzione di questi ultimi, finiscono per muoversi nella loro stessa direzione; la terza spiegazione è che i pianeti si muovono tutti nella stessa direzione e alla stessa velocità, ma alcuni sembrano più lenti perché seguono un’orbita più lunga.

Anche in questo caso, è possibile che la seconda spiegazione sia indice di una certa coscienza del fenomeno delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie, ma non sarebbe corretto trasformare questa possibilità in certezza, essendo ugualmente possibile interpretare questa spiegazione come una generalizzazione di quella visione dei moti celesti già presente nel Timeo di Platone; e in entrambi i casi manca un esplicito richiamo al fatto che i pianeti più lenti retrocedono anche in rapporto alle stelle fisse. In conclusione, dunque, la lettera di Epicuro a Pitocle non contiene elementi sufficienti a dimostrare che i Greci possedessero già una chiara visione del fenomeno delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie nel periodo compreso tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C.

Apollonio di Perge: la testimonianza di Tolomeo nell’Almagesto

Nel cap. I del Libro XII dell’Almagesto, Tolomeo rivolge la sua attenzione agli archi di retrogradazione descritti sulla sfera celeste da ciascuno dei cinque pianeti quando essi viaggiano dalla prima stazione alla seconda (Tav. III). Poiché le amplitudini di questi archi variano periodicamente in ogni caso, egli si pone l’obiettivo di determinare l’arco massimo e quello minimo per ogni pianeta; cercando di dimostra - re che le sue computazioni delle amplitudini di questi archi concordano, per quanto è possibile, con i dati osservati. Tolomeo inizia con l’osservare che, per questa sorta di determinazione, «gli altri matematici e Apollonio di Perge dimostrano anticipatamente per il caso di una singola anomalia in relazione al Sole» le condizioni che determinano le posizioni dei punti stazionari in un modello epiciclico e in uno eccentrico. Il resto del capitolo è dedicato all’esposizione di una derivazione matematica dei punti stazionari in questi modelli; si tratta, quindi, di stabilire se gli argomenti trattati autorizzano a supporre che Apollonio di Perge fosse a conoscenza del fenomeno delle stazioni e delle retrogradazioni planetarie.

Generalmente si è ritenuto che la dimostrazione di Tolomeo di ciò che «gli altri matematici e Apollonio di Perge» avevano provato, fosse opera dello stesso Apollonio; ma, come ha osservato Toomer, Tolomeo in effetti oppone la dimostrazione contenuta nel cap. I del Libro XII dell’Almagesto a quelle elaborate dai teorici precedenti. Quali sono, dunque, i rapporti tra il contributo di Tolomeo alla risoluzione di questo problema e quelli dei suoi predecessori? Secondo Tolomeo, questi primi studiosi consideravano separatamente i due diversi modelli, eccentrico ed epiciclico; l’idea di combinarli è quindi probabilmente dello stesso Tolomeo, e non è dato sapere se Tolomeo fa uso del lavoro di altri matematici nella sua dimostrazione. Come ha notato Neugebauer, vi sono importanti analogie tra la dimostrazione di Tolomeo e alcuni teoremi dei Conica di Apollonio. Tuttavia, queste analogie potrebbero significare solamente che Tolomeo attinse dall’opera di Apollonio alcuni strumenti indispensabili per determinare la posizione dei punti stazionari nei modelli epiciclici ed eccentrici del moto planetario; in effetti, nel corso della sua dimostrazione Tolomeo impiega un teorema sui triangoli scaleni che attribuisce esplicitamente ad Apollonio. Ma con ciò si è ben lontani dal dimostrare che Apollonio avesse elaborato i suoi teoremi a questo scopo o tanto meno che avesse tentato di calcolare le posizioni dei punti stazionari, anche soltanto nell’ambito di uno studio generale delle proprietà matematiche dei modelli epiciclici ed eccentrici, e che fosse quindi a conoscenza del fenomeno delle retrogradazioni planetarie.

Con le parole «hoì te álloi mathēmatikoì kaì Apollṓnios ho Pergaíos» («gli altri ‘matematici’ e Apollonio di Perge»), Tolomeo potrebbe aver voluto dire semplicemente che Apollonio era l’autore di alcuni teoremi sui triangoli piani in - dispensabili alla dimostrazione delle posizioni dei punti stazionari, così come questa era stata successivamente formulata da altri matematici, che non sono nominati. Naturalmente, le parole di Tolomeo implicano anche il concetto che Apollonio fosse lui stesso un ‘matematico’, nel senso in cui questo termine è utilizzato nell’Almagesto, cioè uno studioso della scienza del cielo che si proponeva di spiegare, inter alia, il complesso dei moti celesti come il prodotto della combinazione di una serie di moti circolari e uniformi. Sfortunatamente, però, Tolomeo non ci dice se Apollonio deve essere considerato un matematico per la sua partecipazione diretta al progetto perseguito dagli altri matematici o solamente per aver contribuito a produrre risultati fondamentali per la realizzazione di questo.