Scienza indiana: periodo classico. Alchimia e tecniche chimiche

Scienza indiana: periodo classico. Alchimia e tecniche chimiche

Alchimia e tecniche chimiche

L'alchimia indiana

di David G. White

Nell'Asia meridionale l'alchimia è inseparabile dal suo contesto religioso; perciò, è innanzitutto necessario identificare tale contesto. Al di là dell'alchimia islamica, più che altro importata dalla Persia, la quasi totalità delle tradizioni alchimistiche documentate nel subcontinente indiano sono d'origine hindu. Le sole opere non hindu giunte fino a noi contenenti significativi dati alchimistici sono il Kālacakratantra (Tantra della ruota del tempo) con il suo commentario Vimalaprabhā (Splendore senza macchia, 1000-1050 d.C. ca.), buddhisti, e un testo jaina, il Rasaratnasamuccaya (Summa dei gioielli delle essenze) di Māṇikyadeva Sūri (1000-1200 d.C. ca.). Ciò che segue sarà pertanto dedicato all'alchimia hindu. Quest'ultima comprende, insieme con una tradizione di pratiche religiose e tecniche, un certo numero di branche e discipline che includono la metallurgia, la medicina indiana tradizionale nelle sue forme settentrionali e meridionali, la iatrochimica (rasaśāstra, la 'scienza delle sostanze essenziali'), la terapia di ringiovanimento (rasāyana, la 'via delle sostanze essenziali'), la terapia di riabilitazione sessuale (vājīkaraṇa), l'alchimia di trasmutazione (dhātuvāda, la 'dottrina degli elementi'), l'alchimia d'elisir (dehavāda, la 'dottrina del corpo'), il haṭhayoga ('yoga violento') e il Tantra. Sebbene la iatrochimica, che perdura come una branca della medicina tradizionale (āyurveda), abbia incorporato nella sua produzione di farmaci a base minerale e vegetale molte delle antiche formule, delle tecniche e delle nomenclature alchimistiche, non esistono oggi alchimisti attivi nel subcontinente indiano. Inoltre, in linea generale, non esistono dati archeologici o epigrafici relativi alla pratica dell'alchimia. Pertanto, ogni ricostruzione storica della tradizione alchimistica hindu, la quale fiorì tra il 900 e il 1200 d.C., si baserà necessariamente su dati testuali, ossia su quanto può essere definito il 'canone' alchimistico hindu.

Per una comprensione dell'alchimia hindu è fondamentale il termine polisemico rasa. Sin dall'epoca dei Veda (1500-1000 a.C.), rasa ha il significato di 'fluido', 'succo', 'linfa' (è affine al latino resīna). Con l'emergere della tradizione alchimistica il termine ha assunto un certo numero di significati tecnici, tra cui 'elemento essenziale' e 'mercurio'. Il primo di questi significati fa generalmente riferimento a otto reagenti alchimistici primari (mahārasa) e otto secondari (uparasa), mentre il secondo definisce quel fluido supremo che è l'argento vivo, identificato con Śiva, la suprema divinità alchimistica, in quanto suo elemento essenziale, e cioè il suo seme. In un testo alchimistico classico composto tra il 1000 e il 1100 d.C., il Rasārṇava (Oceano dell'elemento essenziale; 1, 36), si afferma che Śiva ha rivelato che "poiché è il rasa [elemento essenziale, fluido vitale] del mio corpo, lo si chiama rasa [mercurio]". Il mercurio, purificato e potenziato attraverso le sue interazioni con lo zolfo e la mica, cioè i mahārasa che sono gli omologhi minerali del sangue mestruale della consorte di Śiva, la Dea (generalmente chiamata Devī o Pārvatī nelle opere alchimistiche), effettua la trasformazione sia dei metalli sia del corpo umano nelle loro essenze più elevate nell'ambito della grande catena dell'essere. Gli elisir alchimistici (rasāyana), combinazioni di mercurio e altri rasa, sia minerali sia vegetali, sono essenziali per la terapia di ringiovanimento. Con ciò si giunge a uno dei presupposti fondamentali dell'alchimia hindu (e del Tantra): in un Universo che è costantemente generato dall'unione sessuale del divino nelle sue ipostasi maschile e femminile, le sostanze vitali animali, minerali e vegetali sono emanazioni o manifestazioni dei fluidi originali consistenti nel seme del dio supremo Śiva e nel sangue mestruale della Dea. Poiché tutte partecipano del medesimo flusso della natura divina, le sostanze vitali sono sempre intercambiabili, ricombinabili e perfettibili. Pertanto, la terapia dell'elisir, la trasmutazione, il haṭhayoga e gli elementi mistico-erotici del Tantra sono tutte tradizioni che si compenetrano e rinforzano reciprocamente, rientrando nella categoria generale di 'alchimia hindu'.

La teoria e la pratica dell'alchimia hindu si basano sul concetto di perfettibilità della materia, quale è presente sia nella metafisica emanazionista della filosofia del Vedānta sia in certi elementi della filosofia dualista del Sāṃkhya. Secondo la metafisica del Sāṃkhya, la prakṛti, la 'materia' dell'Universo, si è disgregrata in 25 categorie (tattva), che possono essere riportate alla loro originaria condizione unitaria. Pertanto la terra, il più basso dei cinque elementi materiali, può essere reintegrata nell'etere, l'elemento più elevato della serie, attraverso gli elementi intermedi: acqua, fuoco e aria. Questi cinque elementi materiali costituiscono una delle quattro gerarchie pentadiche omologhe; a questa serie si aggiungono le facoltà sensoriali, le facoltà d'azione e gli elementi sottili. Per esempio, la facoltà sensoriale dell'udito è omologa alla facoltà d'azione della parola, all'elemento sottile del suono e all'elemento materiale dell'etere. La stessa capacità delle categorie più alte delle gerarchie del Sāṃkhya ‒ di reintegrare, cioè, in sé stesse i loro prodotti evolutivi più bassi senza subire modificazioni ‒ vale per la gerarchia degli elementi (dhātu) dell'alchimia hindu. Secondo un'opera composta tra il 900 e il 1000 d.C., il Rasahṛdayatantra (Tantra del cuore dell'elemento essenziale) di Govinda, presumibilmente la più antica opera indiana d'alchimia, "le piante legnose sono assorbite nel piombo, il piombo nello stagno, e allo stesso modo lo stagno nel rame. Il rame [è assorbito] nell'argento, l'argento nell'oro, e l'oro è assorbito nel mercurio".

Una dinamica parallela è osservabile nel sistema dei cakra ('ruote') proprio del haṭhayoga hindu, una tradizione che emerse approssimativamente nello stesso periodo di quella alchimistica. Attraverso la pratica yogica, l'elemento terra del cakra più basso, il mūlādhāra ('supporto di base'), al livello dell'ano, è reintegrato o imploso nell'elemento acqua del secondo cakra, e così via sino all'elemento etere del quinto cakra, la viśuddhi ('purificazione'), al livello della gola.

Tutte queste categorie gerarchiche e combinatorie sono, a ogni modo, elementi della prakṛti ('materialità'), la quale è totalmente diversa dal puruṣa, lo 'spirito trascendente', l''anima', o 'sé', secondo il sistema del Sāṃkhya; è qui che i principî dell'alchimia hindu e il haṭhayoga corrispondono più da vicino a questa filosofia perenne dell'India. In entrambi i sistemi, è però il dio supremo Śiva, e non l'astratto puruṣa, a essere identificato con l'anima o sé trascendente. Nello śivaismo medievale degli Āgama (i testi rivelati), il fine della pratica non era divenire Śiva, ma arrivare a essere intimamente vicini a Śiva, o divenire come Śiva. Questo è anche il motto dell'alchimia hindu e del haṭhayoga, nei cui canoni testuali s'incontra ripetutamente l'espressione 'egli diviene un secondo Śiva'. In maniera analoga, la meta dell'alchimista non è divenire mercurio, ma divenire come mercurio, in grado cioè di trasmutare i metalli di base in oro e i corpi umani in corpi superumani.

Questo è il modo in cui era intesa la trasmutazione (vedha, lett. 'penetrazione'), penultima fase della pratica alchimistica. Il mercurio, purificato e potenziato, penetra e assorbe in sé i metalli di base, facendo in modo che essi divengano i loro elementi evolutivi superiori, finché non si ottiene l'oro alchimistico. Alla fine del processo il mercurio che trasmuta è scomparso; vi è soltanto l'oro, il metallo nobile, immortale, non più trasmutabile in mercurio. La relazione tra trasmutazione e trasformazione corporea (śarīrayoga), fase culminante e meta finale della pratica alchimistica hindu, con la quale il corpo stesso dell'alchimista è trasformato in un corpo immortale, che non invecchia, perfezionato, d'oro o diamante, è spiegata nel Rasārṇava (17, 164-65): "Come nel metallo, così nel corpo. Il mercurio deve sempre essere usato in tal modo. Quando penetra in un metallo o nel corpo, [il mercurio] si comporta in modo identico: prima prova [il mercurio] su un metallo, poi usalo nel corpo".

La relazione tra questi processi e la filosofia śivaita è chiaramente affermata nel Kulārṇavatantra (Tantra dell'oceano del Kula; 14, 89), che fu composto tra il 1000 e il 1200 d.C.: "Proprio come la penetrazione da parte del mercurio determina la trasformazione in oro [dei metalli], così il sé, penetrato mediante l'iniziazione, ottiene la condizione di Śiva".

Sebbene l'alchimia indiana, quanto a visione del mondo e assunti metafisici, sia eminentemente hindu, non si può negare che il mercurio, sua sostanza basilare, sia ovunque assente nel subcontinente indiano, eccetto che sotto forma di tracce (in zone di attività geotermica si trovano cinabro e solfuro di mercurio). Taluni termini indiani per 'mercurio' indicano l'origine straniera del metallo, il quale probabilmente giunse in India, via terra o via mare, dalla Cina, dal Tibet o dal mondo mediterraneo. Tali termini includono cīnapiṣṭa ('polvere cinese'), pārada (un riferimento ai Parti oppure ai Pārada della Transoxiana o del Baluchistan) e mleccha ('barbaro'). L'alchimia dei sittār dell'India meridionale, che ha un'impronta decisamente taoista, probabilmente riceveva il suo rifornimento di mercurio attraverso città portuali quali Surat e Madras, a lungo centri di fabbricazione del cinabro sintetico e del calomelano (cloruro mercurioso) a partire da mercurio d'importazione e minerali locali. La tradizione dei sittār sostiene che i leggendari alchimisti Nandi e Bogar si fossero ambedue recati in Cina.

La testimonianza più rilevante di scambi culturali in materia di alchimia è, comunque, un assieme d'istruzioni per l'estrazione dell'argento vivo dai 'pozzi' nei quali si trova naturalmente. Istruzioni pressoché identiche si trovano nella recensione siriaca del corpus alchimistico attribuito allo Pseudo-Zosimo (300-400 d.C.), nel Rasendracūḍāmaṇi (Diadema del signore degli elementi essenziali) di Somadeva (1150-1250) e nell'enciclopedia cinese Hehan sancai tuhui (Compendio illustrato delle tre potenze in versione sino-giapponese; 1600-1700 d.C.). In tutte queste fonti, il mercurio è indotto a fuoriuscire dal suo pozzo allorché una vergine nuda cavalca o cammina nelle sue vicinanze; quando il metallo fluente la insegue, è catturato dagli alchimisti e da questi 'ucciso'. Inoltre, la fonte cinese identifica la terra ove questo pozzo si trova con Fu Lin, cioè la Siria, "lontano a ovest". È evidente come gli immaginosi dettagli di questa estrazione abbiano viaggiato lungo le medesime vie commerciali ‒ attraverso la Via della seta e le navi cinesi ‒ insieme con la materia greggia che descrivono.

Colpiscono anche le somiglianze nell'apparato alchimistico e nelle procedure di laboratorio fra queste tre regioni del mondo; tali analogie sono però spiegabili in base al comportamento chimico dei reagenti medesimi e alle scoperte ottenute per tentativi sulle tecniche di distillazione, amalgamazione, solidificazione, ecc., nelle tecnologie affini di metallurgia, conio, alcolizzazione e profumeria. La prima testimonianza della conoscenza indiana di talune tra queste tecniche si trova nell'Arthaśāstra (Trattato sull'utile) di Kauṭilya (2, 12, 2; 2, 13, 3). Quest'opera, allorché usa i termini rasaviddha ('penetrato dal rasa') e rasapāka ('che brucia di, o con il, rasa'), sembra riferirsi all'amalgamazione dell'oro con il mercurio nell'estrazione, nella metallurgia e nel conio. Il termine rasa può, peraltro, riferirsi a minerale fuso invece che al mercurio. I due classici della medicina, la Carakasaṃhitā (Raccolta di Caraka) e la Suśrutasaṃhitā (Raccolta di Suśruta) ‒ le cui redazioni definitive sono databili rispettivamente 100 d.C. ca. e 200-400 d.C. ‒, contengono in tutto quattro riferimenti all'uso esterno del mercurio a scopo terapeutico. Nessuno è collegato alla terapia di ringiovanimento, e non dovrebbe essere assunto come prova di un più antico terminus a quo della tradizione alchimistica indiana. La iatrochimica, con le sue preparazioni e terapie a base di mercurio e minerali, divenne parte della tradizione medica solo dopo il superamento dell'età d'oro dell'alchimia hindu, nel XIII secolo.

Parametri storici dell'alchimia indiana

La storia dell'alchimia indiana può essere suddivisa in tre fasi: l'alchimia magica, tantrica e dei siddha. La prima, fiorita tra il 300 e il 900 d.C., è materia di leggende. La trasmutazione e l'immortalità corporea sono le sue finalità dichiarate, ma i mezzi per conseguirle sono un fatto di serendipità; non esistono tecniche di laboratorio per la lavorazione del mercurio o la produzione di oro alchimistico brocciato. La sua parola chiave è rasarasāyana, che designa un elisir miracoloso e uno degli otto poteri sovrannaturali (siddhi) dell'era gupta e del primo misticismo indiano medievale. Più spesso questo è un elisir o potere che si conquista, o si sottrae, agli dèi, semidei (chiamati siddha), o demoni, spesso viaggiando sino ai loro mondi atmosferici o sotterranei. Questo tipo di alchimia divenne uno dei temi prediletti della letteratura avventurosa e fantastica del periodo, con re e prìncipi spesso impegnati in ruoli di ricercatori alchimistici. Non vi è dubbio che il miraggio della fabbricazione dell'oro, dell'immortalità e dell'intensificata potenza sessuale, rendevano il rasarasāyana e i suoi fornitori assai attraenti agli occhi degli acquirenti aristocratici. Un pannello di un tempio, che è parte del celebre complesso di Khajuraho, situato nell'India centrale, sembra offrire uno scorcio di questo mondo: al centro del pannello, due figure macinano e agitano preparati in due apparati; attorno a loro si svolge un'orgia, che ha luogo in uno scenario regale o in qualche lontano mondo fantastico. Vyāsa, nel suo commentario allo Yogasūtra (Aforismi sullo yoga; 3, 51), fornisce una descrizione di questo mondo:

Gli esseri celesti che risiedono nelle regioni elevate, notando la purezza dell'intelletto di quelli che hanno ottenuto la pura verità, […] cercano d'invitarli tentandoli con godimenti disponibili nelle loro regioni nel modo seguente: "O grande anima, vieni a sedere qui e divertiti. Qui è piacevole. Ecco una donna piacevole. Questo elisir previene la morte e il deperimento. Ecco un veicolo che può portarti fino ai cieli. L'albero che soddisfa tutti i desideri è qui […] ecco i siddha ('perfetti') e i grandi veggenti. Ninfe belle e docili, occhi e orecchie sovrannaturali, un corpo dalla forza adamantina, eccoli tutti".

L'alchimia tantrica irrompe sulla scena nel X sec., e i 400 anni successivi costituiscono l'età d'oro dell'alchimia indiana. Vi sono varie ragioni per definire 'tantrici' questo periodo e le sue collezioni di classici alchimistici. Non soltanto le finalità dell'alchimia tantrica sono conformi a quelle della più vasta tradizione tantrica hindu, ma anche i mezzi usati per ottenerle. I Tantra alchimistici sono pieni di riferimenti a formule tantriche (mantra) e diagrammi (maṇḍala), come anche di riferimenti a descrizioni di gerarchie divine, tecniche yogiche e meditative, pratiche sessuali e rituali, e a quella devozione śākta-śaiva che sono i marchi della tradizione tantrica nel suo complesso. Molti dei maggiori lavori alchimistici del periodo definiscono sé stessi Tantra, e sono presentati come gli insegnamenti rivelati di Śiva (spesso nella sua forma tantrica di Bhairava) a una o all'altra forma tantrica della Dea (Pārvatī, Kākacaṇḍeśvarī, ecc.).

Ciò che realmente distingue l'alchimia tantrica dall'alchimia magica è il rigore del suo metodo e la notevole ampiezza delle conoscenze botaniche, mineralogiche, chimiche, geografiche, religiose e tecniche che implica. La scienza alchimistica irruppe sulla scena indiana, provenendo apparentemente dal nulla, con un equipaggiamento specialistico e un inventario teorico di materie grezze minerali e vegetali, che non furono in alcun modo anticipati dall'alchimia magica. Anche se le scuole alchimistiche cinese e persiana senza dubbio interagirono con l'alchimia tantrica, il contenuto dei classici alchimistici indiani è così specificatamente indiano ‒ tanto nella provenienza indigena di molte delle sue materie prime quanto nei suoi presupposti religiosi e metafisici quasi esclusivamente hindu ‒ da precludere qualsiasi possibilità che si tratti di un prestito su vasta scala. Le radici della rivoluzione che l'alchimia tantrica rappresentò possono essere ricercate nel potente impatto del Tantra su misticismo e speculazione metafisica indiani, da un lato, e negli sviluppi interni alle scuole mediche, dall'altro. In quest'ultimo contesto, un graduale scemare della pratica della chirurgia (śalyatantra) ‒ sviluppo che qualcuno attribuisce all'influenza dell'ideale buddhista della non violenza (ahiṃsā) ‒ sembra essere stato controbilanciato da scoperte e innovazioni nel campo della farmacia basata sul mercurio e sui minerali.

È necessaria qui una spiegazione della quasi completa assenza di una letteratura alchimistica nel buddhismo dell'Asia meridionale. Possono essere addotte due ragioni, la prima delle quali è storica: al tempo in cui l'alchimia tantrica emerse in India, il buddhismo era in declino nel subcontinente; e infatti si trova solamente un piccolo numero di opere indo-tibetane buddhiste sull'alchimia esteriore. La seconda ragione è filosofica; in generale, il centro d'interesse del buddhismo è più psicologico di quello dell'induismo, e pertanto molto di ciò che costituisce l'alchimia buddhista indo-tibetana è d'ordine interiore, simbolico. Il mercurio, identificato con l'abilità nei mezzi (upāya), maschile, e lo zolfo, identificato con la saggezza (prajñā), femminile, sono uniti interiormente attraverso la pratica yogica; la trasformazione corporea è qui identificata con l'instaurazione del pensiero dell'illuminazione (bodhicitta). Con ciò non s'intende che l'alchimia basata sul mercurio (detta 'fabbricazione dell'oro') non rivestisse alcun ruolo nel buddhismo indo-tibetano: piuttosto, poiché il praticante dipende da elementi esteriori piuttosto che dalla sua pratica contemplativa, era ritenuta inferiore.

L'alchimia hindu esteriore, basata sul laboratorio, sarebbe stata interiorizzata, gradualmente, dal XIII sec. in poi, epoca a partire dalla quale l'alchimia tantrica fu in declino. Nessuna opera originale su questo argomento fu prodotta dopo il 1300 d.C. ca., e molta della sua alchimia d'elisir fu applicata a più modesti fini terapeutici nel campo emergente della iatrochimica. Vi fu, a ogni modo, una fase finale nella storia dell'alchimia indiana che si potrebbe definire fase dell'alchimia dei siddha, caratterizzata dall'importanza attribuita all'uso combinato di preparati mercuriali e tecniche yogiche sessuali esteriori e interiori, con lo scopo di ottenere un corpo immortale e una condizione semidivina pari a quella dei siddha.

I praticanti di questo tipo d'alchimia spesso si riferiscono a sé stessi come a siddha, cioè quegli esseri perfezionati che essi aspirano a divenire attraverso tale pratica. A questo duplice atteggiamento (interiore ed esteriore) si allude già nel Rasārṇava (1,18): "Il mercurio e il [controllo del] respiro sono noti come l'Opera in due parti". Un importante testimone indiano di questa complementarità è Mādhava, che incluse l'alchimia, da lui definita raseśvaradarśana ('il sistema del Signore dei rasa'), tra i sedici sistemi filosofici descritti nella sua celebre opera Sarvadarśanasaṃgraha (Compendio di tutti i darśana), redatta tra il 1356 e il 1377 d.C. È molto significativo il fatto che, pur servendosi principalmente dei classici alchimistici tantrici (Rasārṇava, Rasahṛdaya) per esporre i principî basilari della dottrina alchimistica, le conclusioni che Mādhava ne trae sono specificamente collegate al tipico duplice atteggiamento dell'alchimia dei siddha, e alla sua imprescindibile enfasi sul rendere il corpo stabile e immortale attraverso lo yoga. Col tempo, le tecniche di laboratorio, esteriori, come anche l'uso di composti a base di mercurio quali elisir e agenti di trasmutazione, sarebbero stati pienamente interiorizzati nelle varie tecniche del haṭhayoga. Un attento esame della terminologia e delle dinamiche di questa tradizione mostrano infatti che è un'estensione dell'alchimia dei siddha. Con il XVI sec. l'alchimia hindu esteriore, basata sul mercurio, il cui obiettivo consisteva in un'immortalità indotta chimicamente, scomparve dal subcontinente indiano.

Fonti dell'alchimia indiana sino al Medioevo

È possibile stabilire, grazie a riferimenti testuali interni, ai colophon dei manoscritti e alle liste di siddha, che molti degli autori delle maggiori opere alchimistiche furono o medici di corte o membri di determinati ordini religiosi śākta-śaiva o tantrici. Molti di questi autori avevano alla fine del nome il suffisso nātha ('protettore', 'signore'), e i loro nomi figurano in alcuni elenchi di siddha forniti da fonti sia buddhiste indo-tibetane sia hindu. Tali elenchi includono i mahāsiddha buddhisti e un certo numero di gruppi hindu: i sittār tamil del Deccan orientale, i māheśvarasiddha del Deccan occidentale, i rasasiddha ('perfetti in virtù del rasa') alchimistici e i nāthasiddha. I riferimenti geografici interni inducono a ritenere che la regione dei monti Vindhya e il Deccan occidentale rappresentassero l'area centrale della pratica alchimistica indiana, sebbene i testi identifichino la regione himalayana e l'Asia interna quali fonti di molti reagenti alchimistici vegetali e minerali. Śrīśailam, una montagna sacra śivaita che si trova nel Deccan orientale, è il 'paradiso' dell'alchimia indiana più frequentemente menzionato, ed è qui, sulle mura esterne del tempio di Mallikārjuna, che si trovano le sole immagini scolpite note degli alchimisti siddha e del loro apparato. Questi bassorilievi risalgono al 1300-1400 d.C.

Oltre ai fondamentali Rasahṛdayatantra e Rasārṇava, già menzionati, le opere canoniche dell'alchimia indiana includono il Kākacaṇḍeśvarīmata (1100-1200 d.C.), la Rasopaniṣad (Upaniṣad dell'elemento essenziale; 1100-1200 d.C.), il Bhūtiprakaraṇa (Libro dei poteri superumani) di Gorakṣanātha (1150-1250 d.C.), il Rasendracūḍāmaṇi di Somadeva (1150-1250 d.C.), il Rasaprakāśasudhākara (Ricettacolo d'ambrosia della luce dell'elemento essenziale) di Yaśodhara Bhaṭṭa (1200-1300 d.C.), il Rasaratnākara (Miniera delle gemme dell'elemento essenziale) di Nityanātha (1200-1300 d.C.), il Mātṛkābhedatantra (Tantra della suddivisione delle madri) (1250-1300 d.C.), il Rasendramaṅgala (Ornamento auspicioso del signore degli elementi essenziali) di Nāgārjuna (1250-1350 d.C.), il Rasaratnasamuccaya di Vāgbhaṭa II (1250-1350 d.C.), l'Ānandakanda (Radice della felicità; 1300-1400 d.C.) e la Khecarīvidyā (Scienza della Khecarī) di Ādinātha (1300-1400 d.C.).

La pratica dell'alchimia tantrica

Nei lavori appena elencati vi è una grande omogeneità nelle descrizioni dei reagenti alchimistici e delle procedure di laboratorio; inoltre un significativo numero di tali testi prende a prestito o fa riferimento ad altre fonti canoniche comuni. Alcune opere sono più sistematiche di altre, ma la quasi totalità presenta il medesimo materiale fondamentale. è possibile pertanto concludere che l'alchimia hindu, almeno per come è presentata nei testi, fu una tradizione soltanto relativamente cosmopolita.

Proprio come gli esegeti ricorrono ai 'cinque attributi' (pañcalakṣaṇa) per definire uno dei Purāṇa (i testi enciclopedici dell'induismo), allo stesso modo possiamo indicare un certo numero di caratteristiche comuni, riportate nella Tav. II, che accomunano le maggiori opere del canone alchimistico tantrico.

Una descrizione idealizzata della disposizione di un laboratorio alchimistico, fornita nel Rasaratnasamuccaya (6, 13-23), fornisce un panorama di materiali e apparati dei quali si serviva l'alchimista tantrico. Al centro del laboratorio vi è un'immagine fallica mercuriale di Śiva (rasaliṅga), disposta in una cesellatura d'argento che rappresenta la vulva (yoni) della Dea. Lungo la parete est del laboratorio sono immagazzinate erbe e altre piante (se ne elencano 64); a sud-est vi sono gli strumenti di distillazione; a sud i reagenti chimici che 'uccidono i metalli'; a sud-ovest il mortaio, il pestello e altri strumenti atti a frantumare e polverizzare; a ovest vi sono gli apparati per la liquefazione; a nord-ovest i mantici e la fornace; a nord gli agenti coloranti; e a nord-est amalgami mercuriali e minerali. Oltre a questi, i principali reagenti nell'inventario dell'alchimista includono i mahārasa (pirite di rame, pirite di ferro, bitume, selenio, calamina, zolfo e orpimento, secondo il Rasārṇava, 2, 59, sebbene si trovi un elenco diverso in 7, 2), gli otto uparasa (il cui elenco varia ampiamente), i sei metalli (in genere ferro, piombo, stagno, rame, argento e oro), le cinque gemme, i cinque sali, i cinque veleni maggiori e minori, i cinque oli animali, urine, escrementi, le classi delle cinque sostanze rosse, gialle e bianche, i cinque agenti diluenti (la bacca Abrus precatorius, il borace, il miele, il burro chiarificato, la melassa) e così via.

Al centro della pratica alchimistica tantrica si situano le operazioni alchimistiche (saṃskāra), ossia i 'perfezionamenti' dei reagenti chimici, e in particolare del mercurio come si trova in natura, il quale deve essere purificato e potenziato prima di essere applicato a corpi umani e a metalli. Le prime otto operazioni servono a purificare e liberare dai veleni il mercurio per l'uso interno. Esse sono: (1) svedana ('far sudare' o 'esporre al vapore' o 'fomentare' il mercurio in un bagno d'acqua insieme con sostanze vegetali e minerali); (2) mardana (lo 'sfregamento', 'triturazione' del mercurio esposto al vapore in un mortaio, insieme con sostanze vegetali e acide); (3) mūrcchana ('ottundimento' del mercurio, il quale è triturato in un mortaio insieme con materia vegetale finché non perde le sue caratteristiche naturali ed è purificato da tossine, impurità e difetti che lo caratterizzano in natura); (4) utthāpana (la 'risurrezione' del mercurio svenuto, ottenuta esponendolo al vapore insieme con alcali, sali e materia vegetale, e strofinandolo mentre è esposto al sole, così che recuperi la brillantezza e altre proprietà fisiche che ha perso attraverso il mūrcchana); (5) pātana (la 'sublimazione' o 'distillazione' del mercurio); (6) bodhana ('risveglio') o rodhana ('ostruzione', 'coagulazione'), attraverso il quale il mercurio, che è stato purificato dal suo contenuto tossico ma anche dalla sua forza mediante le operazioni precedenti, recupera la sua 'virilità' (vīrya) con un'irrigazione in un bagno di sale; si afferma che questa operazione dà al mercurio una 'bocca' (mukha) con la quale assorbe altri elementi; (7) niyamana (la 'regolazione' o 'limitazione' del mercurio, la quale riduce la sua mobilità, eleva la sua temperatura di evaporazione e lo rende lucido con l'immersione in un bagno di sostanze alcaline e di erbe e la successiva esposizione al vapore); (8) dīpana, l''accensione' o 'incendio' del mercurio, il quale accresce ulteriormente la sua potenza e luminosità attraverso l'esposizione al vapore in un bagno alcalino. Si afferma che questa operazione accende il desiderio del mercurio di 'consumare' altri metalli.

Prese in gruppo, le prime otto operazioni alchimistiche servono a purificare e liberare dai veleni il mercurio, così che possa essere usato internamente per il trattamento delle malattie. È qui, a ogni modo, il grande spartiacque tra l'uso farmaceutico dei preparati a base di mercurio e il loro uso ai fini dell'alchimia di trasmutazione e di elisir. La realizzazione di tali superiori finalità tantriche richiede otto operazioni aggiuntive, attraverso le quali il mercurio inizia realmente a comportarsi come un essere vivente, bramando metalli da consumare, penetrare e perciò trasmutare. La transustanziazione del corpo stesso dell'alchimista, similmente penetrato dal mercurio, segue allora automaticamente.

Ci sono altri gruppi di operazioni alchimistiche che, pur non essendo elencati tra i diciotto saṃskāra, sono essenziali all'arte dell'alchimista. Le più importanti sono bandhana (la 'legatura' o 'fissazione' del mercurio) e māraṇa (l''uccisione' del mercurio). La legatura, come l'ottundimento, lascia il mercurio stabile e perciò manipolabile, in uno stato in cui non è soggetto a evaporazione, anche quando è scaldato sul fuoco. Quando non è legato, il mercurio, esposto al calore o alla luce del sole, rimane volatile. Una volta purificato può quindi essere 'fissato' attraverso uno qualunque dei 25 o 26 'legami' (bandha) alchimistici. L''uccisione' riduce il mercurio a una polvere fine o ossido (bhasman), tale che il corpo umano sia in grado di assorbirla quando è assunta nei preparati medici. Allorché il mercurio è ucciso, perde la sua fluidità, densità, luminosità e brillantezza. L'alchimia tantrica attribuisce poteri fantastici di trasmutazione al mercurio, che è identificato con la 'polvere uccisa' (mṛtabhasman) o 'mercurio ucciso' (mṛtasūtaka). Tra i saṃskāra rimanenti, i quattro successivi ‒ (9) gaganagrāsa; (10) cāraṇa; (11) garbhadruti; e (12) bāhyadruti ‒ non sono che fasi di un singolo processo continuo, il quale culmina nella 'digestione' o 'assimilazione' di metalli nel mercurio, ossia (13) jāraṇa. Queste fasi iniziano con la misura (māna) di una quantità data (un 'seme', consistente di polvere calcinata, o 'essenza', sattva) di mica o di un metallo per il suo consumo (grāsa) da parte del mercurio. Segue la 'corrosione' (cāraṇa, lett. 'rincorsa') della mica o del metallo da parte del mercurio, cui fa ancora seguito la sua elaborazione interna (alla massa del mercurio) o esterna e liquidificazione (garbhadruti e bāhyadruti, rispettivamente 'flusso interno' e 'flusso esterno'); il risultato finale è una completa digestione o assimilazione (jāraṇa) nel mercurio. Poiché scaturisce da una serie di operazioni, il jāraṇa può essere visto tanto come il punto culminante delle operazioni alchimistiche, quanto come un'operazione in sé. Da questo punto in poi, la distinzione tra il mercurio e i metalli che devono essere trasmutati diviene alquanto artificiale. Una volta che il mercurio ha digerito un certo metallo, quel metallo cessa di esistere nella sua individualità; è piuttosto il mercurio attivato alchimisticamente che è trasmutato in argento o oro. (14) rañjana, la 'tintura' o 'colorazione' del mercurio comporta il suo riscaldamento insieme con i 'semi' (bīja) d'oro, argento, rame, zolfo, mica e sale, in modo che il mercurio assuma i colori naturali dei minerali che ha assorbito o inghiottito. (15) sāraṇa ('far fluire, estendere'), il 'potenziamento' del mercurio in vista della trasmutazione, è effettuato mediante il suo riscaldamento in un olio in cui sono stati versati semi fusi di metalli, diamanti, ecc. (16) krāmaṇa ('afferramento', 'progressione') consiste nel cospargere il mercurio con una pasta minerale e vegetale e riscaldarlo in un pozzo di fuoco in modo che sia in grado, in quanto agente trasmutante, di penetrare sia i metalli sia i tessuti del corpo umano. Prese insieme, le due operazioni finali (17) vedha ('trasmutazione': lett. 'penetrazione', 'perforamento') e (18) śarīrayoga ('transustanziazione', 'trasformazione corporea': lett. 'opera del corpo'), costituiscono il culmine del lavoro dell'alchimista. In quanto tali, esse sono tanto il risultato delle sedici operazioni precedenti quanto operazioni alchimistiche in sé stesse. Grazie a queste operazioni, il mercurio si fonde realmente con i 'corpi' metallici o di carne e sangue, sostituendoli in ultima analisi con un corpo mercuriale o alchimistico. Come già notato, la trasmutazione dei metalli di base in oro fu per l'alchimista (ma forse non per i suoi committenti regali) soltanto un mezzo per conseguire la meta ultima dell'immortalità corporea, dell'invincibilità, e dell'accesso allo status semidivino di siddha. L'intima connessione tra queste operazioni finali è evocata in un passo del Rasārṇava:

Una pillola mercuriale in grado di trasmutare cento volte la sua massa di metalli di base in oro (mercurio per cento vedha), quando è tenuta in bocca per un mese, produce una durata di vita di 4.320.000 anni. Il mercurio per centomila vedha tenuto per quattro mesi produce una durata di vita pari a quelli di Brahmā; il divino mercurio per un milione di vedha, tenuto per sette mesi, pone uno nella medesima posizione di Īśvara. Il mercurio che trasmuta mediante il suo semplice vapore o fumo, se tenuto in bocca per otto mesi, rende uno Svayambhū Maheśvara. Si diviene il creatore, distruttore e fruitore [dell'Universo], artefice di maledizioni e grazie, onnisciente, onnipotente, di bellezza sottile e immacolata. Tale uomo agisce a suo piacere, crea e distrugge a suo piacere, si muove a suo piacere, ed egli stesso diviene la forma universale (viśvarūpa) venerata da tutti gli dèi, inclusi Brahmā, Viṣṇu e Maheśvara. (14, vv. 25-36)

L'ultima operazione che viene descritta nei versi conclusivi del Rasārṇava (18, vv. 213-227) è nientemeno che un'apoteosi alchimistica:

Che l'alchimista [riscaldi] trentasei pallottoline di mercurio 'legato a diamante' in un calderone di rame con olio e burro chiarificato che sia della medesima misura di lui stesso in altezza e metà della sua misura in diametro. Che egli ponga una cornice di legno a quattro lati attorno alla bocca di questo calderone. Poi, veneri il calderone, i reggenti delle quattro direzioni e una vergine […]. Quando vede che l'olio ha smesso di fumare, egli deve allora inchinarsi al suo guru, al Sole, alla Luna, ai pianeti e alle stelle, e poi balzare nel calderone […] Quando egli è divenuto [si è ridotto a] una palla di carne, [il suo assistente] deve aggiungere [l'equivalente chimico de] l'elemento aria. Quando la mistura ha assunto un bell'aspetto, egli deve porre la mica nel cranio [che ancora non è stato consumato]. Poi, azionando i soffietti finché la mistura non ha assunto l'aspetto di oro fuso, [l'assistente] deve aggiungere una sostanza alcalina. Non appena ciò è stato fatto, egli [l'alchimista trasformato] sorge con un potente ruggito: 'Ham!' Poiché la sua carne è stata completamente reintegrata, il suo corpo è massiccio, e splende di una brillantezza divina, come il sole. Dotato di grande forza, ha il potere della visione divina… Egli sale su un carro aereo fatto d'oro divino […] e una vergine divina […] viene a lui, e porta il praticante perfetto [con lei] a dimorare nel mondo dei siddha. Quando tutti gli esseri immobili e mobili dell'Universo sono stati annientati in quel terribile diluvio [della dissoluzione universale], il siddha è assorbito nello stesso luogo degli dèi.

L'alchimia dei siddha

Uno degli impianti più comuni e largamente usati nei laboratori alchimistici fu l'apparato di sublimazione a due camere (pātanayantra), un uso particolare del quale consisteva nell'estrazione del mercurio dal minerale di cinabro, che in natura si trova come solfuro di mercurio (darada). In una particolare versione di questo apparato, detta 'apparato di sublimazione verso l'alto', il mercurio, fatto sublimare, abbandona le sue impurità residue nei minerali dai quali è stato estratto, e dopo di ciò è ricondensato. Tale apparato si compone di due vasi sovrapposti, le cui aperture sono sigillate insieme con vari strati di stoffa cosparsa di fango stesa attraverso le aperture combacianti. Un fuoco lento sotto la camera inferiore riscalda una mistura di erbe e di solfuro di mercurio in polvere. Il mercurio che evapora verso l'alto si condensa sulla superficie interna della base della camera superiore, rivolta verso il basso, la quale è raffreddata dall'alto mediante una stoffa imbevuta d'acqua fredda (o grazie a un recipiente sovrapposto contenente acqua fredda). Il mercurio che si condensa su questa superficie rivolta verso il basso ha una lucidità opaca: allorché è strofinato con della stoffa assume immediatamente fluidità, brillantezza, e altre proprietà che si ritengono tipiche dell'argento vivo puro. Sul fondo del vaso inferiore rimane la scoria di questa reazione: zolfo libero insieme con altra materia minerale e vegetale, ossidato e purificato dal suo contenuto originale di mercurio.

La struttura e la dinamica di questo apparato sembrano replicare le dinamiche del rovesciamento yogico, che coinvolgono la Luna, fredda, seminale, la dimora di Śiva che si trova nella volta cranica del corpo sottile, e il Sole, feroce, sanguinario, il luogo di Śakti, che si trova nel basso addome. Il composto di mercurio e zolfo nel recipiente inferiore trova il suo omologo nella mistura dei fluidi sessuali maschili e femminili nel corpo yogico androgino. Quando, per effetto del calore intenso e della pressione generata attraverso il controllo haṭhayogico del respiro (prāṇayāma) e vari legami yogici (bandha) e sigilli (mudrā), una colonna di fluido sessuale è generata verso l'alto lungo il canale sottile che percorre la colonna vertebrale, insieme con energia, respiro e coscienza, questo fluido è purificato, perfino trasmutato, mentre ciascun cakra è perforato. Quando raggiunge la volta cranica, il fluido si è completamente mutato in amṛta, il nettare dell'immortalità. Tenuto nella volta cranica, servirà a rendere il praticante del haṭhayoga immortale ed eternamente giovane, dandogli poteri soprannaturali (siddhi). Uno di questi poteri è il volo (khecara), un potere condiviso dal mercurio alchimistico puro attivato.

A dispetto dell'androginia del corpo yogico, talune operazioni alchimistiche richiedono interazioni sessuali tra l'alchimista maschio e la sua assistente di laboratorio. Il Rasaratnasamuccaya (6, 34) afferma che "colei che ha le mestruazioni nella metà scura del mese lunare è sommamente eccellente al fine della fissazione del mercurio nella pratica alchimistica". Qui è la correlazione tra sangue mestruale e zolfo a essere cruciale (6, 35): "Per 21 giorni, ella deve mangiare zolfo [misto a burro chiarificato] […] Il suo sangue mestruale diviene [allora] efficace nella fissazione e calcinazione del mercurio".

Altre fonti danno all'alchimista istruzioni di porre in profondità questo mercurio, avvolto in un pezzo di stoffa, nella vulva di una donna; o di macerare lo zolfo nel sangue mestruale allo scopo di accrescerne la potenza. Il simbolismo sessuale è qui esplicito: il mercurio, tra i cui nomi vi è sūta ('ciò che è nato', 'generato') entra nel grembo solforoso di una donna (lo zolfo) per essere attivato. Secondo il Bhūtiprakaraṇa (3, 29-30), l'alchimista può legare o stabilizzare il mercurio ponendolo nella sua uretra "insieme con il sangue mestruale di Gaurī". Qui gaurī può essere inteso come il nome della Dea, nel qual caso è lo zolfo a essere manipolato, o come un aggettivo, 'bella (donna)', nel qual caso è il sangue umano mestruale che l'alchimista mischia al suo proprio seme, probabilmente attraverso la tecnica tantrica della suzione uretrale (vajrolīmudrā). Alla fine di tale processo, che serve a stabilizzare e fortificare il mercurio, questo seme divino nella sua forma minerale può finalmente essere ingerito dall'alchimista al momento dell'operazione ultima della trasformazione corporea. Qui il Rasārṇava (18, 47-49; 115-116; 165-172) stabilisce che il rapporto sessuale è essenziale per l'attivazione del mercurio che l'alchimista ha ingerito. La virilità dell'alchimista ne è grandemente accresciuta e i suoi fluidi trasmutano i metalli di base in oro.

È proprio questo genere di strutture parallele (del corpo umano e dell'apparato a due camere), sostanze omologhe (mercurio e seme, zolfo e sangue) e processi che si compenetrano (rapporti sessuali, pratica haṭhayogica, procedimenti alchimistici) che sono alla base dell'alchimia dei siddha, i quali combinarono tecniche alchimistiche, haṭhayogiche e mistico-erotiche in un peculiare insieme di pratiche.

Tecnologie chimiche

di Bidare V. Subbarayappa

Le culture dell'India antica, come altre culture coeve, promossero ed elaborarono varie tecniche chimiche al fine di arricchire la vita materiale: metallurgia, artigianato del metallo, conio, fermentazione e distillazione selettiva, produzione di sostanze coloranti e pigmenti, cosmetica e profumeria, pirotecnica, lavorazione di minerali, gemmologia, alchimia e chimica medica, ceramica, produzione di vetro e simili. Gli artigiani del subcontinente indiano si dedicarono fruttuosamente, in particolare, ai campi della metallurgia, della cosmetica e della profumeria. Essi trassero ispirazione e sostegno dai bisogni sociali e dagli obblighi religiosi. Sebbene i loro tentativi siano stati in genere empirici, nei secoli i procedimenti elaborati furono standardizzati e trasmessi di generazione in generazione. Daremo qui di seguito notizie su alcune delle relative tecnologie in tal modo sviluppate dagli Indiani, rimandando peraltro al successivo cap. XVII per quanto concerne l'importante campo delle tecnologie metallurgiche.

Artigianato dei metalli: statue e conio

Le pratiche chimiche che comportavano l'uso di metalli e la loro lavorazione, al di là delle applicazioni domestiche, avevano implicazioni religiose relative alla fabbricazione di statue di una gran quantità di divinità, in conformità con l'iconografia e l'iconometria stabilite dalla religione. L'adorazione di immagini divine in accordo con i testi religiosi o con la tradizione era, allora come oggi, parte integrante della vita quotidiana, in special modo a partire dal V-VI sec. a.C. I fabbri adottarono il processo a cera perduta per forgiare immagini generalmente di bronzo, talvolta d'oro e d'argento, o di una lega di cinque metalli. Le immagini dei buddhisti e dei jaina erano, specialmente in India meridionale, anche d'ottone, lega poco apprezzata dalla tradizione hindu. La tecnica di fabbricazione aveva raggiunto un tale livello che il devoto, mediante l'icona, sperimentava la realtà della divinità. I fabbri rivestivano perciò un ruolo molto importante nel suscitare fervore religioso; la loro tecnica è ancora oggi una tradizione vivente.

I fabbri svolgevano anche un altro ruolo, in quanto essi producevano leghe per la coniatura e rappresentavano divinità e insegne regali sulle monete. La coniatura implicava la preparazione di fogli metallici per lo stampaggio o la punzonatura o la fusione in uno stampo. Secondo un testo del IV sec. a.C., l'Arthaśāstra (Trattato sull'utile) di Kauṭilya, le monete d'argento dovevano essere ottenute da una lega d'argento (11 parti), rame (4 parti) e stagno o piombo (una parte) e ferro o qualsiasi altro metallo (una parte). I fabbri, a quanto sembra, dimostrarono la loro perizia non soltanto nelle operazioni minerarie e metallurgiche, ma anche nelle tecniche di produzione di leghe. Il testo menziona il sovrintendente alle miniere, un membro dell'amministrazione statale, il quale doveva essere un esperto di metallurgia, di standardizzazione e doveva impedire le falsificazioni. C'era anche un sovrintendente alle bevande alcoliche, incaricato sia del commercio delle bevande fermentate sia di sorvegliare i metodi di distillazione. All'epoca tali metodi erano già standardizzati e le testimonianze archeologiche indicano che la distillazione era già in voga dal 300 a.C. ca. L'Arthaśāstra tratta anche l'esame dei minerali, comprese le pietre preziose e semipreziose, e la preparazione dei profumi.

Fabbricazione del vetro

In India la tecnica della fabbricazione del vetro non apparve prima dell'inizio del I millennio a.C., come testimoniato dai ritrovamenti archeologici in un sito del Deccan meridionale. Fu soltanto dopo l'inizio dell'era cristiana che l'industria indiana del vetro assunse qualche consistenza; i prodotti erano però limitati a chicchi di collana, braccialetti, occhi di pasta vitrea e simili. Ai vetrai, a ogni modo, era nota l'importanza di aggiungere certi ossidi metallici o altri composti per dare agli oggetti di vetro determinati colori e sfumature. Alla mistura di silicato erano aggiunti nella giusta proporzione minerali che contenevano ferro, rame, manganese, piombo, cobalto e alluminio; la mistura era poi riscaldata e soprafusa per ottenere varietà di vetro colorato. L'analisi chimica degli oggetti di vetro rinvenuti nei siti archeologici mostra che i vetrai indiani erano in grado di produrre vetro nella composizione richiesta sia per la plasmatura, tornitura e filatura, sia per la produzione di vetro opaco di diversi colori. Si producevano su vasta scala anche braccialetti, sia monocromi sia policromi, con attraenti motivi.

Nondimeno, mancano nell'area culturale indiana quei forni per la fabbricazione del vetro che si trovano in Mesopotamia o in Egitto già nel II millennio. L'industria del vetro è stata sviluppata in seguito specialmente dai Romani, che già nei primi secoli dell'era cristiana mostravano la loro perizia nella produzione del vetro soffiato e in fogli. Esistevano rapporti commerciali tra i Romani e l'India già nei primi due secoli dell'era cristiana; vari oggetti di vetro, ossia fiaschi, ciotole, bottiglie, trovati specialmente sulle coste indiane, erano d'origine romana. Il millefiori con disegni floreali trovato in India è d'origine romana. Senza dubbio, a ogni modo, esistevano in India fabbriche di vetro, come a Kopia (nel Nord; in attività dal III sec. a.C. al III sec. d.C.), ove sono stati rinvenuti blocchi di vetro di 45×30×23 cm, pesanti più di 50 kg; questo suggerisce la presenza d'una produzione su vasta scala. Nel periodo medievale furono specialmente i Mughal a incoraggiare l'industria del vetro, nella quale lavorarono vetrai persiani che produssero piatti, specchi, vasi a fondo piatto, eccetera.

Ciò detto, è da sottolineare che il vetro non godeva di una considerazione e di un'accettazione sociale simili a quelle degli oggetti di rame, d'argento e delle ceramiche, il cui uso era invece approvato dalla tradizione religiosa. Anche per la distillazione erano generalmente usati vasi di fango cotto, sebbene per determinate operazioni chimiche fossero occasionalmente utilizzate bottiglie di vetro.

Pirotecnica

L'antica tradizione delle feste e dei riti del fuoco, celebrati sia come parte delle attività agricole sia per scacciare gli spiriti maligni, diede gradualmente luogo all'uso di fuochi d'artificio a partire dal XIII sec. d.C. Sembra che la loro fabbricazione sia stata suggerita dalle pratiche cinesi che comportavano l'utilizzazione di salnitro, di zolfo e di carbone. Lo spettacolo dei fuochi in occasione di matrimoni e simili celebrazioni era, adesso come allora, una dimostrazione visibile di gioia e felicità; esiste anche una festa annuale della luce, detta Divali (ottobre-novembre), famosa soprattutto per gli splendidi fuochi d'artificio che segnano il trionfo del bene sul male, l'annullamento dell'oscurità e l'annuncio della luce.

Alcuni testi in sanscrito e in altre lingue come il tamil forniscono dettagli sulla composizione e sulla produzione dei diversi tipi di fuochi d'artificio. Un testo tamil (Bāṇāsattiram di Bogar, presumibilmente un cinese stabilitosi nel Tamil Nadu) tratta delle componenti necessarie alla preparazione dei diversi tipi di fuochi d'artificio: salnitro, zolfo, carbone, polvere di ferro, cinabro, mercurio, sali di rame, canfora, sostanze arseniose, polveri metalliche di rame, piombo, ottone e zinco. Le polveri metalliche erano usate, come oggi, per produrre uno scintillio di diversi colori. Il testo fornisce anche quasi un centinaio di formule con permutazioni e combinazioni per i tre tipi principali di fuochi d'artificio: quelli che fendono l'aria con grande impeto (razzi), quelli che producono un gioioso scintillio colorato, quelli che splendono di molti colori e terminano con un'esplosione. Un testo sanscrito del XVI sec. d.C. fornisce un elenco di 25 sostanze atte alla preparazione di 8 tipi di razzi. Ancora oggi per la produzione di fuochi d'artificio sono seguiti i metodi tradizionali.

A partire dal XVI sec., durante l'era dei Mughal, si cominciò a fare uso della polvere da sparo in guerra. Un testo di questo periodo (Śukranīti) dà la seguente composizione per la polvere da sparo: cinque parti di salnitro, una parte di zolfo, polvere di carbone in varie proporzioni a seconda del diverso tipo di arma; vi sono descritte anche le fasi di preparazione della polvere.

Tinte e pigmenti

Per la tintura di tessuti di cotone con colori solidi e la composizione di pitture murali che rappresentavano scene a carattere religioso, gli artigiani indiani elaborarono vari tipi di agenti coloranti naturali d'origine vegetale, minerale e animale. Per esempio, erano usati la robbia, la curcumina, l'ocra rossa, l'ocra gialla, il cinabro, la calce, la lacca, il nerofumo, un pigmento giallo (diverso dall'urina di vacca), lo zafferano, ecc., la cui natura chimica era nota, sia pure empiricamente. Quella della tintura era un'arte compiuta e rappresenta tuttora una tradizione vivente, sebbene oggi i colori naturali siano via via sostituiti da colori sintetici.

Chimica medica

di Bidare V. Subbarayappa

I due classici āyurvedici, la Carakasaṃhitā (Raccolta di Caraka) e la Suśrutasaṃhitā (Raccolta di Suśruta), risalenti ai primi secoli dell'era cristiana, trattano di sali, acidi vegetali e alcali (ottenuti dalla lisciviazione delle ceneri di determinate piante) usati nei vari preparati. Peraltro, la chimica medica in quanto tale rappresenta uno sviluppo tardo, un frutto delle elaborazioni alchimistiche. L'alchimia indiana fu ispirata dalla tradizione cinese, che utilizzava il mercurio, lo zolfo e i suoi composti, il cinabro, e altri elisir che dovevano servire a ottenere la longevità e finanche l'immortalità materiale. Man mano che l'alchimia venne perdendo la sua veste esoterica emerse una sorta di chimica medica, che faceva uso di una grande varietà di minerali e di metalli. Oltre a mercurio, zolfo e cinabro, erano usati mica, piriti arseniose, magnetite, piriti di ferro, piriti di rame, solfato di rame e allume, al fine di ottenere preparati specifici, dopo una complessa elaborazione insieme con particolari piante medicinali. La rimozione dei principî nocivi era ottenuta attraverso comprovati metodi di natura chimica, sia pure empirici. Sorse così un nuovo genere di letteratura medica detto Rasaśāstra (sanscrito) e Siddha (tamil).

Un testo sanscrito del XIV sec. (il Rasaratnasamuccaya di Vāgbhaṭa) fornisce i particolari circa il laboratorio (rasaśālā) e vari apparati per triturare, vaporizzare, distillare (verso l'alto, verso il basso e di lato), suffumicare, scaldare uniformemente sopra un letto di sabbia o sale e, più importante ancora, per il riscaldamento prolungato sino a diversi giorni in speciali crogioli fatti d'argilla. Si adottava quest'ultimo metodo per incenerire materie minerali composte o metalliche e ridurle in polvere fine (bhasman; generalmente ossidi). Sebbene le nozioni chimiche associate a questi procedimenti non siano state compiutamente elaborate, esse sono applicate ancora oggi. In tutti questi processi i minerali o le materie metalliche sono trattati insieme con determinati succhi di piante medicinali prima di essere sottoposti a un riscaldamento prolungato. La forma polverizzata di vari minerali, di metalli e perfino di gemme, è ritenuta un medicinale efficace se somministrata in piccole quantità con un appropriato regime dietetico. Queste medicine ottenute attraverso processi chimici godono di uno status speciale nella medicina Siddha, che è prevalente nel Tamil Nadu, così come in alcuni trattamenti āyurvedici.

Cosmetici e profumeria

di Bidare V. Subbarayappa

La storia dei cosmetici e della profumeria nella cultura indiana, come in altre, è antica come il genere umano. L'uomo preistorico era affascinato dagli aromi naturali di fiori e piante da cui si vedeva circondato, e li utilizzava per migliorare la propria esistenza. Ciò doveva avvenire non molto tempo prima che nell'ambito dei primi insediamenti umani si facessero tentativi di selezionarne i migliori e usarne gli estratti essenziali.

Vi sono testimonianze archeologiche che stanno a indicare come le popolazioni della civiltà della valle dell'Indo (2750 ca.-1900 a.C.) utilizzassero cosmetici e profumazioni nella loro vita quotidiana. Tra questi, i colliri (contenenti composti di antimonio) da applicare alle ciglia e alla zona sottostante le sopracciglia, erano diffusi tra le donne. Questo minerale, presente in Natura, era posto in un mortaio e ridotto in polvere fine, trasformato in pasta compatta e conservato in piccoli vassoi di steatite, avorio, osso o legno. Contenitori di questo tipo, con l'apertura a beccuccio, sono stati rinvenuti a Mohenjo-Daro e Chanhu-Daro, negli insediamenti urbani di questa civiltà.

In epoca vedica (ca. 1500-700 a.C.), l'uso di cosmetici e la profumeria assunsero una dimensione nuova, al punto da ricevere anche una codificazione religiosa nei campi della pratica sacrificale e della celebrazione dei riti nuziali.

Gli dèi e le dee vedici erano rappresentati come entità appassionate di profumi. Le donne del periodo vedico amavano uno stile di vita elevato ed erano interessate all'impiego di unguenti profumati, di ghirlande floreali fragranti e di colliri. L'arte di realizzare profumi aveva ottenuto dignità professionale, dal momento che, nella letteratura vedica, vi sono riferimenti a donne produttrici di profumi, nonché a svariate specie di piante aromatiche. Un importante testo vedico raccomanda, dopo il bagno quotidiano, di spalmare gli occhi e i piedi di pasta profumata, poiché si credeva che utilizzando tali abbellimenti fosse possibile tenere a bada persino la morte. Anche chi eseguiva un rito sacrificale era tenuto ad applicare sul corpo unguenti dagli aromi soavi, così pure dovevano fare le coppie di sposi.

Nella tradizione atharvavedica, si riteneva che incensi e profumi avessero il potere magico di tenere lontani gli spiriti maligni. Nel periodo postvedico, con l'affermarsi dell'urbanizzazione, vi furono nuove tendenze e stimoli all'uso di svariati cosmetici e profumazioni, specialmente da parte delle case regnanti e dell'aristocrazia. Fiori stillanti fragranze seducenti, legno di sandalo, Aquilaria agallocha (aguru), Valeriana Wallichii (ṭagara), Agelia roxburghii (priyaṅgu) e diverse altre materie prime naturali (non ancora identificate dal punto di vista botanico), comprese resine aromatiche e pezzi di legno fragrante, erano i componenti fondamentali dei profumi.

Chi trattava la vendita dei profumi godeva di un'adeguata reputazione per la sua esperienza professionale; tale commercio era significativamente considerato la migliore attività commerciale, incluso il commercio di oro.

La tradizione dei cosmetici e dell'arte profumiera si radicò in special modo negli strati sociali sufficientemente benestanti. Essa godette di una posizione privilegiata anche presso le case regnanti, come pure nei luoghi dedicati al culto. Un testo sanscrito, noto come Kālikāpurāṇa (VI sec. d.C. ca.), ha fornito dettagli riguardo ai tipi di profumi da usare nel culto di vari dèi e dee: polvere aromatica (cūrṇikāgandha), impasti (ghṛṣṭa), essenze vegetali o legni fragranti come il legno di sandalo (dāhākarṣita) e un profumo di origine animale come il muschio. I dettagli della preparazione dei profumi richiesti, compresi gli incensi e le paste profumate, come si presentano in questo testo, indicano l'importanza attribuita ai profumi per rendere propizi un dio o una dea particolare, tradizione che si mantiene in uso anche ai tempi nostri. Tra questi prodotti, l'offerta d'incenso era, e continua a essere, un'usanza di grande diffusione popolare. L'offerta d'incensi fa anche parte dell'osservanza di devoti che, conformandosi a prescrizioni canoniche riguardanti il tipo d'incenso e il calendario liturgico, li bruciano durante il canto di passi tratti dai testi religiosi. La pratica di bruciare incensi e la fede religiosa risultavano inseparabili. Vi era una fede curiosa nel potere attribuito a determinati incensi; per esempio, se questi erano accesi e offerti a una dea, ciò avrebbe potuto esaudire la speranza di un devoto nelle nozze con una buona fanciulla o nella disfatta di un suo nemico. Tuttavia, tali credenze rimanevano confinate e circoscritte perlopiù a gente di bassa estrazione sociale.

Un altro testo, il Viṣṇudharmottarapurāṇa (Purāṇa ulteriore del Viṣṇudharma, V-VI sec. d.C. ca.), ha fornito ragguagli in merito ai procedimenti che erano seguiti nella preparazione dei profumi. Secondo questo testo, i fiori e le sostanze aromatiche devono essere prima purificati con l'aiuto di succhi o estratti di foglie di varie piante, quali, per esempio, Aegle marmelos (bilva), Eugenia jambolana (jambu) e il cedro (bījapūraka). Il materiale che ne risulta deve essere esposto alle fumigazioni di specifiche sostanze e arricchito con impasti floreali. I dettagli tecnici presenti in questo testo religioso segnalano un ruolo dell'arte profumiera in sintonia con lo stile di vita della popolazione in quel periodo, l'epoca classica dell'India (IV-VIII sec. d.C.).

Tale epoca, durante la quale si poté assistere a sviluppi notevoli nei campi dell'astronomia, della matematica e della metallurgia, è caratterizzata anche dalla vitalità di numerose arti e mestieri, sessantaquattro nell'elencazione tradizionale, che comprendevano l'arte profumiera. Un'opera enciclopedica di quel periodo, la Bṛhatsaṃhitā (Grande Raccolta) di Varāhamihira (il quale era anche astronomo e, al contempo, astrologo) presenta un capitolo riassuntivo relativo alla profumeria (gandhayukti), dove si trovano menzionati quaranta ingredienti aromatici. Un testo più tardo, risalente al XII o XIII sec. d.C., il Gandhasāra (Essenza delle fragranze) di Gaṅgādhara, ne include diversi altri. Sarebbe interessante conoscere la gamma degli ingredienti di partenza che erano utilizzati dai profumieri indiani. Sebbene non siano stati tutti riconosciuti in maniera scientifica, quelli identificati (con i nomi in sanscrito tra parentesi) sono elencati nella Tav. III.

In aggiunta, sostanze aromatiche come cardamomo, chiodo di garofano, muschio, pepe, betel ed altre fragranze estratte sia da fiori sia da gusci erano ugualmente utilizzate per la preparazione di miscele di profumi.

La tecnica di lavorazione di un'ampia varietà di fragranze comprendeva sei procedimenti, descritti nel Gandhasāra: (1) infusione di polveri fragranti nel liquido appropriato che serviva da veicolo (bhāvana); (2) diluizione o incremento del timbro aromatico del profumo (bodha); (3) fumigazione, per un certo periodo di tempo, con incensi e vapori (dhūpana); (4) estrazione di aromi da fiori selezionati a fini curativi (vāsana); (5) ulteriore intensificazione del liquido aromatico (vedha); (6) cozione del materiale, che avveniva riscaldandolo dal basso, in un vaso chiuso, per un lasso di tempo considerevole. Vi era anche un metodo secondo il quale la sostanza aromatica era posta all'interno di un tubo di bambù sigillato con fango su entrambe le estremità ed esposto all'azione del calore (generalmente per mezzo di vapore) per almeno una settimana; in seguito, il materiale contenuto all'interno doveva essere tolto e miscelato fino a ottenere la fragranza prescelta. Un altro metodo consisteva nell'avvolgere la sostanza aromatica in un pezzo di stoffa legato e tenuto sospeso in un vaso di argilla sigillato e riscaldato a vapore insieme alle fragranze prescelte. Da un lato l'uso di questi procedimenti e di altri di natura simile, dall'altro la cura meticolosa prestata al controllo della temperatura e al tempo richiesto per il riscaldamento, stanno a indicare la capacità del profumiere di produrre un vasto campionario di profumi che incontravano i gusti delle persone.

Il Gandhasāra contiene anche dettagli su un notevole numero di cosmetici e profumi, quali, per esempio, acque aromatizzate, prodotti rinfrescanti per la bocca, unguenti, bevande, incensi, polveri e stoppini per lampade, profumazioni per il bagno e altro. Tali dettagli, comunque, non informano sui dosaggi e le proporzioni degli ingredienti presi in considerazione; nel testo vi sono, inoltre, sette tavole che includono varie sostanze le quali, in combinazioni di quattro, cinque o sette, possono dar luogo a un gran numero di profumi di tipo differente. Tuttavia, questo sembrerebbe più un esercizio teorico di combinazioni che la testimonianza di una pratica effettiva. Precedentemente, nel VI sec. d.C., Varāhamihira aveva distinto sedici sostanze aromatiche ‒ disposte in uno schema di 4×4 elementi ‒ e dimostrato come fosse possibile ottenere 1820 tipi di profumo dalle loro combinazioni in senso orizzontale, verticale e diagonale. Il fatto che il Gandhasāra, sei o sette secoli dopo, potesse alludere alla possibilità di ottenere un numero di combinazioni anche maggiore, indica quanto fosse forte la domanda di una grande varietà di profumi basati sulle diverse proporzioni di alcune sostanze aromatiche ben definite.

Anche le case regnanti incoraggiarono la professione di profumiere. Nell'India meridionale vi fu un re, Someśvara (XII sec. d.C.), che era un intenditore di raffinatezze mondane, e specialmente di profumi. Nel suo compendio chiamato Mānasollāsa (Il diletto dell'animo), egli si è occupato dettagliatamente dei tre tipi di profumi adatti ai piaceri regali, sotto forma sia di polveri, baccelli e stoppini, sia di unguenti profumati adatti ad una vita sontuosa.

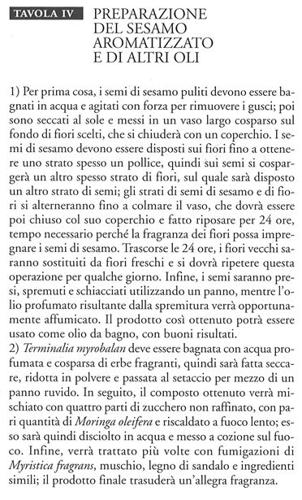

I metodi di preparazione dei profumi a partire dai vari ingredienti primari erano in gran parte standardizzati, anche se in modo empirico. Gli ingredienti primari erano classificati nel modo seguente: (1) foglie (patravarga); (2) fiori; (3) frutti; (4) cortecce; (5) pezzetti di legno; (6) radici; (7) essudati; (8) materiali organici. Ci si basava sulle caratteristiche della pianta o delle sue parti, che dovevano essere ricche di principî aromatici, e anche sulle possibilità d'uso per formare miscele. In aggiunta, ciascun profumiere o ciascuna comunità di profumieri aveva le proprie ricette segrete custodite gelosamente; i procedimenti che sono dati, a titolo di esempio, nella Tav. IV, così come sono descritti nei testi, possono fornire un'idea abbastanza chiara dei relativi metodi di lavorazione.

I profumieri erano iniziati non soltanto all'arte di produrre profumi differenti per mezzo di leggere variazioni di qualche ingrediente, ma anche alla creazione di profumi artificiali. Per esempio:

Due parti di Valeriana wallichii, sandalo, xylaloe e costo, insieme con una quantità pari di Pinus longifolia, danno luogo a un prodotto che imita la fragranza del fiore Michelia campaca. In maniera analoga, dalle radici ben lavate di Moringa oleifera si ottiene una polvere alla quale si aggiunge una determinata quantità di un frutto fresco, Cababa officinalis; se ne fa un impasto ben mescolato e scaldato in un catino pulito, fino a quando non diventa secco. Il prodotto finale imita l'aroma di canfora. […]

Anche talco, olio balsamico e tinture per capelli, bastoncini nettadenti e polveri erano di uso comune, e i metodi per preparare questi prodotti erano attentamente standardizzati. La tradizione dei cosmetici e dell'arte profumiera si affermò perché andava incontro alle esigenze voluttuarie di tutti i settori della popolazione.

Nel corso del tempo, ci si convinse che un corpo ben curato grazie all'uso di sostanze fragranti e fiori e l'applicazione di prodotti profumati sul viso, avrebbe potuto influenzare positivamente la mente nelle attività della vita quotidiana. Il testo classico della medicina indiana, la Carakasaṃhitā (Raccolta di Caraka, II sec. d.C.) si spinse anche oltre, poiché vi si afferma che "l'uso di fragranze e ghirlande floreali è afrodisiaco; garantisce odori gradevoli, longevità, fascino, sana e robusta costituzione, maniere gentili e tiene lontana l'infelicità". Un altro trattato medico in sanscrito del V sec. d.C. intitolato Navanītaka (Quintessenza), scoperto nel 1890 nel Turkestan cinese, contiene ricette di unguenti per il viso, balsami odorosi e tinture per capelli, oltre a colliri e pomate oftalmiche. Nella Suśrutasaṃhitā (Raccolta di Suśruta, IV sec. d.C.), il secondo importante trattato classico della medicina āyurvedica, viene sottolineata l'importanza dell'applicazione di cosmetici e profumi nella pratica quotidiana per le persone interessate a mantenersi sane. Nel suo trattato medico, l'Aṣṭāṅgahṛdaya (Cuore delle otto membra), Vāgbhaṭa ha descritto alcuni prodotti da toeletta, esaminati in relazione alle loro proprietà curative. Erano in uso anche prodotti aromatici per la bocca adatti tanto al consumo da parte di persone sane, quanto alla cura di patologie orali; analogamente, misture fragranti da applicare all'esterno delle orecchie potevano trovare anche un uso terapeutico.

Così, nell'area culturale indiana, la produzione di cosmetici e profumi fu stimolata dalla domanda di cui fu oggetto da parte della popolazione, delle famiglie regnanti, della classe sacerdotale e anche della pratica medica.

La preparazione dei profumi richiedeva davvero una speciale attenzione; da ciò ebbe origine un decreto reale in cui si stabiliva che soltanto coloro che erano esperti nella selezione delle materie prime corrette e nelle tecniche di estrazione e distillazione potevano cimentarsi nell'arte e nella pratica della profumeria. In base a un decreto successivo, era loro impedito d'intraprendere altre professioni o lavori, in quanto ciò poteva interferire con la qualità e la purezza dei prodotti aromatici realizzati.

L'arte profumiera, come pure la medicina, non conosce barriere religiose o geografiche. Durante il periodo mughal, essa registrò un decisivo perfezionamento e un'ampia diffusione, poiché i monarchi musulmani utilizzavano a profusione svariati tipi di profumi. Lo ῾Ain-i Akbarī (Specchio di Akbar, 1590 d.C.) di Abū'l-Fażl ῾Allāmī, che faceva parte della corte del sovrano mughal Akbar, riporta i regolamenti dell'Ufficio dei profumi di Akbar e fornisce inoltre alcuni dettagli in merito a numerosi preparati fragranti che erano usati dalla famiglia reale, specialmente dal re in persona.

È documentato che "[…] Sua Maestà è enormemente attratto dai profumi e la sua sala delle udienze è continuamente profumata con fiori e con preparati di ambra grigia, legni, aloe, ecc., che sono bruciati in incensieri d'oro e d'argento. Sua Maestà si profuma regolarmente il corpo e la chioma della testa con unguenti odorosi". Questa cronaca fa anche riferimento alla fragrante e fresca acqua di rose nonché a diversi profumi naturali provenienti dalla Siria, dalla Cina, da Giava e anche da Cipro. Occorre notare che la pianta di rosa iniziò a essere coltivata in India intorno al XII sec. d.C., quasi certamente importata dalla Persia.

Le vibranti fragranze dell'acqua di rose e dello ῾aṭṭar di rosa esercitarono presto un fascino irresistibile su tutti gli strati della popolazione. Il termine ῾aṭṭar è una forma derivata dal termine arabo ῾aṭr, che indica, in senso generico, un profumo, mentre un ῾aṭṭarī è un professionista nell'arte di produrre profumi; la parola persiana gulāb, invece, indica l'acqua di rose. Si riteneva che lo ῾aṭṭar di rose fosse stato scoperto dalla principessa Nūr Ǧahān in occasione delle sue nozze con il principe mughal Ǧahāngīr. Si racconta che per celebrare l'evento fosse stato riempito con acqua di rose un canale nel giardino del palazzo e che la principessa, scorgendo della spuma che galleggiava sulla superficie, l'abbia fatta raccogliere scoprendone così la straordinaria fragranza, che fu chiamata ῾aṭr-i ǧahāngīrī.

È significativo constatare come, nella letteratura sanscrita, non vi sia alcuna evidenza che possa dimostrare la conoscenza della rosa in India fino al XVI o XVII sec., nonostante i contatti commerciali mantenuti dall'India, per oltre due millenni, con paesi nei quali la coltivazione delle rose era piuttosto diffusa come, per esempio, la Persia, Babilonia, l'Egitto, la Grecia e Roma. In ogni caso, dopo il suo arrivo in India durante il periodo medievale, la rosa si affermò come fiore par excellence, secondo, per importanza, soltanto al loto, ben conosciuto e diffuso sin dall'antichità. Ben presto, la rosa divenne uno dei fiori preferiti da offrire specialmente a divinità femminili, tradizione, questa, che si mantiene anche ai giorni nostri. Nei secc. XVIII-XIX, si diffusero distillerie per la lavorazione delle rose in varie parti dell'India settentrionale e lo ῾aṭṭar di rosa si aggiunse alla produzione tradizionale della profumeria indiana.

Bibliografia

Ball 1881: A manual of the geology of India, Calcutta, Office of the Geological Survey of India, 1881-1887, 4 v.; v. III: Ball, Valentine, Economic geology, 1881.

Banerjee 1965: Banerjee, N.R., The iron age in India, with a foreword by Robert Heine-Geldern, Delhi, Munshiram Manoharlal, 1965.

Bose 1971: A concise history of science in India, Dembrata M. Bose chief editor, Samarendra N. Sen and B.V. Subbarayappa editors, New Delhi, Indian National Science Academy, 1971 (rist.: 1989).

Buchanan 1988: Buchanan, Francis, A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar, for the express purpose of investigating the state of agriculture […], New Delhi, Asian Educational Services, 1988, 3 v. (1. ed.: London, Bulmer, 1807).

Dash 1986: Dash, Bhagwan, Alchemy and metallic medicines in Āyurveda, New Delhi, Concept Publishing, 1986.

Dikshit 1969: Dikshit, Moreshwar Gangadhar, History of Indian glass, Bombay, University of Bombay, 1969.

Ghosh 1967: Ajanta murals. An album of eighty-five reproductions in colour, edited by Amalananda Ghosh, New Delhi, Archaeological Survey of India, 1967.

Gode 1946: Gode, Parshuram Krishna, Notes on the history of rose, rose water and attar of roses between B.C. 500 and A.D. 1850, "New Indian antiquary", 8, 1946, pp. 107-119.

Gururaja Rao 1972: Gururaja Rao, Bairathnahalli K., Megalithic culture in South India, Mysore, University of Mysore, 1972.

Hegde 1986: Hegde, Karunarkara T.M. - Craddock, Paul T. - Sonavane V.H., Zinc distillation in ancient India, in: Proceedings of the 24th international archaeometry symposium, edited by Jacqueline S. Olm and M. James Blackman, Washington, Smithsonian Institution Press, 1986, pp. 249-258.

Irwin 1971: Irwin, John - Hall, Margaret, Indian painted and printed fabrics, Ahmedabad, Calico Museum of Textiles, 1971.

Joshi 1979: Joshi, Damodar, Mercury in Indian medicine, "Studies in history of medicine", 3, 1979, pp. 234-297.

Mahdihassan 1979: Mahdihassan, Syed, Indian alchemy or Rasāyana. In the light of asceticism geriatrics, New Delhi, Vikas, 1979.

Marshall 1931: Mohenjo-Daro and the Indus civilization. Being an official account of archaeological excavations at Mohenjo-Daro carried out by the Government of India between the years 1922 and 1927, edited by Sir John H. Marshall, London, Probsthain, 1931, 3 v.

Meulenbeld 1999: Meulenbeld, Gerrit J., A history of Indian medical literature, Groningen, E. Forsten, 1999, 2 v.

Mookerji 1926-38: Mookerji, Bhudeb, Rasa-jala-nidhi or Ocean of Indian chemistry and alchemy, compiled in Sanskrit, with English translation by the author, Calcutta, K.C. Neogi, 1926-1938, 5 v.

Moti Chandra 1946: Moti Chandra, Cosmetics and coiffure in India, "Journal of Indian society for oriental art", 8, 1946.

Needham 1976: Needham, Joseph, Science and civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-; v. V: Chemistry and chemical technology, 1976.

Neogi 1914: Neogi, Panchanan, Iron in ancient India, Calcutta, Indian Association for the Cultivation of Science, 1914.

‒ 1918: Neogi, Panchanan, Copper in ancient India, Calcutta, S.C. Roy, 1918.

Polier 1788: Polier (Lieut. Col.), The process of making attar or essential oil of roses, in: Asiatic researches or transactions […] for inquiring into the history and antiquities, the arts, sciences, and literature of Asia, edited by the Asiatic Society, Calcutta, Asiatic Society, 1788-1839, 20 v.; v. I, 1788.

Ray 1956: Ray, Priyadaranjan, History of chemistry in ancient and medieval India. Incorporating the history of Hindu chemistry, Calcutta, Indian Chemical Society, 1956.

Rosu 1969: Rosu, Arion, À la recherche d'un tīrtha énigmatique du Deccan médiéval, "Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient", 60, 1969, pp. 23-57.

‒ 1982: Rosu, Arion, Yoga et alchimie, "Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft", 132, 1982, pp. 363-379.

‒ 1986: Rosu, Arion, Mantra et Yantra dans la médecine et l'alchimie indiennes, "Journal asiatique", 274, 3-4, 1986, pp. 205-268.

‒ 1989: Liétard, Gustave - Cordier, Palmyr, Travaux sur l'histoire de la médecine indienne. Un demi-siècle de recherches ayurvédiques, documents réunis et présentés par Arion Rosu, Paris, Collège de France, Institut de Civilisation Indienne, 1989.

‒ 1992: Rosu, Arion, Alchemy and sacred geography in the medieval Deccan, "Journal of the European Āyurvedic Society", 2, 1992, pp. 151-156.

Roy 1978: Roy, Mira, Dyes in ancient and medieval India, "Indian journal of history of science", 13, 2, 1978, pp. 83-113.

Shaw 1997: Shaw, Richard N., Śriśailam. Centre of the Siddhas, "South Asian studies", 13, 1997, pp. 161-178.

Sherby 1975: Sherby, Oleg D. - Walser, Bruno [et al.], Superplastic ultrahigh carbon steels, "Scripta metallurgica", 1975, pp. 569-574.

Soundara Rajan 1982: Soundara Rajan, K.V., India's religious art. Ideas and ideals, New Delhi, Cosmo Publications, 1982.

Subbarayappa 1989: Subbarayappa, Bidare V., Western science in India up to the end of the nineteenth century, in: A concise history of science in India, Dembrata M. Bose chief editor, S.N. Sen and Bidare V. Subbarayappa editors, New Delhi, Indian National Science Academy, 1989, pp. 484-567 (1. ed.: 1971).

‒ 1998: The tradition of cosmetics and perfumery in chemistry and chemical techniques, edited by Bidare V. Subbarayappa, New Delhi, Center for Studies in Civilizations, 1998.

‒ 1999: Chemistry and chemical techniques in India, edited by Bidare V. Subbarayappa, New Delhi, Centre for Studies in Civilizations, 1999.

Treloar 1972: Treloar, Francis E., The use of mercury in metal ritual objects as a symbol of Śiva, "Artibus Asiae", 34, 1972, pp. 232-240.

Vats 1976: Vats, Madho Sarup, Indus valley civilization. Cultural heritage of India, Calcutta, Ramakrishna Mission, 1976.

Verhoeven 1987: Verhoeven, J.D., Damascus steel. Part I, Indian 'wootz' steel, "Metallography", 20, 1987, pp. 145-151.

White 1984: White, David Gordon, Why gurus are heavy, "Numen", 33, 1984, pp. 40-73.

‒ 1996: White, David Gordon, The alchemical body. Siddha traditions in medieval India, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

Wujastyk 1984: Wujastyk, Dominik, An alchemical ghost. The Rasaratnākara by Nāgārjuna, "Ambix", 31, 2, 1984, pp. 70-83.

Zvelebil 1973: Zvelebil, Kamil V., The poets of the powers, London, Rider and Company, 1973.