Segnali dal Big Bang

Segnali dal Big Bang

Guardare l’Universo attraverso le onde gravitazionali. Sembrava impossibile e invece un team di radioastronomi ha annunciato di aver individuato la loro impronta. Una scoperta che, se confermata, potrebbe costituire la prima occhiata alle origini del cosmo, la prova di una base comune tra la fisica quantistica e quella della gravità.

Sappiamo che siamo tutti figli delle stelle, ma non dimentichiamoci che siamo anche, e soprattutto, nipotini del Big Bang. Noi sentiamo, con la testa e con la pancia, il filo rosso che lega l’origine della nostra vita all’origine dell’Universo, ed è anche per questo che facciamo astronomia, sempre più del profondo. Fare astronomia vuol dire acquisire informazione dal cielo e, sulla base di questa informazione, cercare di capire cosa succede nello spazio tra stelle e galassie, ovvero intorno e dentro agli oggetti celesti, sempre più lontani e deboli, man mano che migliorano i nostri telescopi.

Il canale principale per studiare il cielo è stato per millenni, come oggi, la radiazione elettromagnetica, cioè la luce, soprattutto la radiazione alla quale sono sensibili i nostri occhi, che fino a Galileo Galilei erano gli unici strumenti disponibili all’astronomia. E non solo nel piccolo intervallo ottico: oggi abbiamo esplorato il cielo in quasi tutto lo spettro elettromagnetico.

Proprio in un angolino dello spettro, quello delle microonde (le stesse, più o meno, che si usano nel forno per scaldare l’acqua per il tè), un paio di radioastronomi-per-caso, che poi presero il premio Nobel per la fisica nel 1978 – lo statunitense Robert W. Wilson e il tedesco (naturalizzato statunitense) Arno A. Penzias –, scoprirono la prima immagine dell’Universo quando era ancora bambino. Aveva meno di 400.000 anni, niente rispetto alla sua età attuale di più di 13 miliardi, eppure in quella radiazione ‘di fondo’ a microonde aveva già scritto, grazie a piccolissime irregolarità, tutto il suo sviluppo successivo, dalle prime stelle alle galassie, ai pianeti e anche a noi umani. Più profondo di così, almeno nel senso di più lontano o più indietro nel tempo, con l’astronomia elettromagnetica proprio non si può andare.

L’Universo ci manda messaggi anche in altri canali: per esempio i meteoriti, dal nostro Sistema solare o dal nostro vicinato galattico.

Affascinanti, anche perché contengono materiale organico, compresi tutti i nostri aminoacidi, che da 5 miliardi di anni piovono sulla superficie terrestre. Oppure i raggi cosmici, particelle elementari (soprattutto protoni) che vengono dalla galassia ma anche da fuori, e poi i neutrini, che arrivano dal Sole, dalle supernove e chissà da dove altro, e chissà cosa ci vorrebbero raccontare.

Da poco, stiamo cercando di guardare l’Universo attraverso un altro canale non-elettromagnetico: le onde gravitazionali. Le aveva previste Einstein, quando capì che lo spazio e il tempo sono una cosa sola e che, insieme, rappresentano il tessuto sul quale tutto si muove, in particolare le masse, dai sassi alle galassie. Solo che, muovendosi, le masse producono delle perturbazioni in quel tessuto e creano onde che si propagano (ipse dixit, ma nessuno lo ha ancora dimostrato) anche loro alla velocità della luce. Finora, nessuno le ha mai viste direttamente queste onde gravitazionali, anche se le stiamo cercando da un po’ con rivelatori ultra-sensibili ma difficili da costruire e da calibrare.

Le onde gravitazionali riescono a uscire anche dall’Universo giovanissimo, quando era piccolo, letteralmente, come un pompelmo e aveva solo 10-35 secondi, davvero appena nato. Sembrava impossibile rivelarle, e invece da poco un team di radioastronomi (veri) ha visto la loro impronta nella radiazione di fondo a microonde. Una scoperta fantastica e difficile, tutta da confermare, ma che potrebbe essere, contemporaneamente, la prima occhiata che diamo all’Universo così vicino al Big Bang, la prima certezza di una base comune tra la fisica quantistica e quella della gravità, e anche la prova che, come al solito, Einstein aveva ragione.

Ma cielo profondo, in astronomia, non vuol dire solo oggetti deboli perché lontani. Vuol dire anche scavare nello spazio intorno a noi per trovare oggetti mai visti prima.

Come i pianeti intorno ad altre stelle nella nostra Galassia, che Giordano Bruno aveva postulato, e che sono oggi una realtà astronomica. Sono già più di mille, e ne emergono sempre di più che assomigliano alla nostra Terra. Tra poco, potrebbe saltarne fuori uno con un suggerimento di presenza di vita a bordo. Da solo, sarebbe il coronamento di millenni di sforzi per capire cosa contiene il profondo del cielo.

La radiazione cosmica di fondo

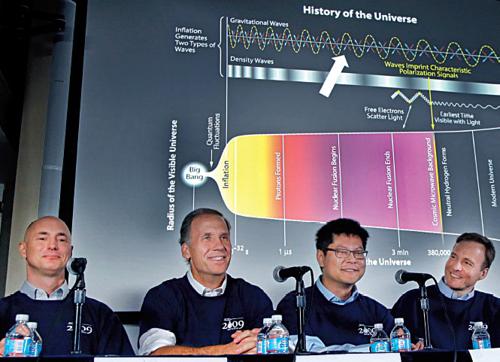

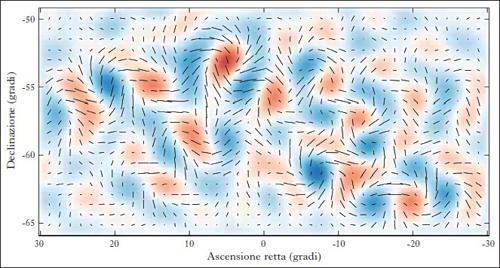

Durante la conferenza stampa tenutasi il 17 marzo 2014 allo Harvard-Smithsonian center for astrophysics a Cambridge (Massachusetts), Clem Pryke, Jamie Bock, Chao-Lin Kuo e John Kovac hanno annunciato di avere le prove dell’esistenza di onde gravitazionali primordiali che si originarono negli istanti iniziali del Big Bang, la grande esplosione che dette origine all’Universo. Se venissero confermati i risultati ottenuti, ma trattandosi di un segnale debolissimo e oltretutto confuso tra le fluttuazioni causate dalla polvere galattica, la cosa richiede molto tempo e lavoro, gli astronomi statunitensi potrebbero valere un premio Nobel. Loro stessi non lo sanno. Ce lo diranno i risultati dei prossimi anni. Le ‘impronte’ di queste sfuggenti vibrazioni dello spaziotempo sono state rilevate analizzando in dettaglio la radiazione cosmica di fondo, una sorta di eco fossile del Big Bang, che riempie nella banda delle microonde ogni angolo di cielo. I dati sono stati acquisiti dal telescopio BICEP2 (Background imaging of cosmic extragalactic polarization) in Antartide. In essi il team ha visto una ‘firma’ denominata ‘polarizzazione primordiale B’ (nella figura sopra questo box, bastoncini neri) che le onde gravitazionali hanno lasciato nella mappa della radiazione fossile (nella figura sopra questo box, l’insieme di macchie di colore).

Tre sentinelle a caccia di onde

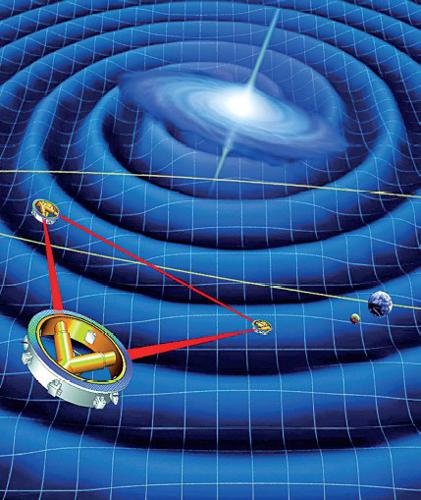

Il progetto più ambizioso nella caccia alle onde gravitazionali si chiama LISA (Laser interferometer space antenna) ed è nato nel 1997. Ha avuto una storia non poco travagliata tanto che dovrà aspettare il 2034 per vedere la luce: colpa dei tagli che hanno indotto la NASA a ritirare la propria partecipazione all’iniziativa lasciando da sola l’agenzia europea ESA a gestire l’esperimento, che ora è stato ribattezzato eLISA. Verranno inviate nello spazio 3 sonde gemelle poste ai vertici di un enorme triangolo equilatero avente un lato lungo un milione di km. Tutte insieme costituiranno un rivelatore ultra-sensibile in grado di ‘fotografare’ il passaggio delle sfuggenti onde gravitazionali. Misureranno costantemente la loro distanza per mezzo di fasci laser (in rosso) cercando di rilevarne l’eventuale impercettibile variazione provocata dal passaggio dell’onda gravitazionale (in blu) innescata da qualche fenomeno violento ed esotico prodottosi nell’Universo: buchi neri, pulsar (al centro), esplosioni di supernove, sistemi binari di stelle. Per testare la tecnologia di eLISA nel 2015 l’ESA lancerà il LISA Pathfinder che è una versione in miniatura dello stesso esperimento: i 3 laser disteranno fra loro solo 35 cm e saranno contenuti in un’unica sonda.

Pianeti extrasolari, si allunga la lista

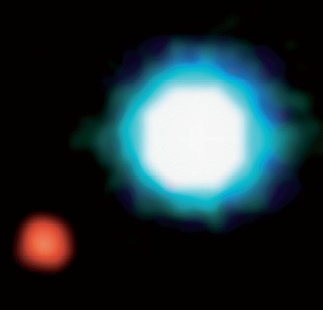

«Innumerevoli soli e infinite terre tutte rotanti attorno ai loro soli, allo stesso modo dei sette pianeti del nostro sistema», aveva preconizzato il filosofo Giordano Bruno (1548-1600), condannato dall’Inquisizione al rogo per eresia, riferendosi alla possibile presenza di pianeti attorno a stelle simili al nostro Sole ... e aveva visto giusto! Per ora sono 1780 (dato aprile 2014) quelli ufficialmente contenuti nel catalogo dell’Enciclopedia dei pianeti extrasolari, la cui esistenza è già comprovata incrociando diverse osservazioni ottenute con differenti strumentazioni, ma altri 200, una volta completati gli accertamenti, presto potrebbero aggiungersi all’elenco ufficiale. La ricerca di tali lontanissimi pianeti viene effettuata sia con metodi diretti sia indiretti: i primi mirano a catturare la radiazione direttamente emessa dal corpo celeste, i secondi tendono invece a mettere in evidenza le variazioni prodotte dal pianeta extrasolare sul moto o sulla luminosità della stella stessa.