SENEGAL

Senegal

'

(XXXI, p. 376; App. III, ii, p. 697; IV, iii, p. 306; V, iv, p. 717; v. africa occidentale francese, I, p. 812; App. II, i, p. 84).

Geografia umana ed economica

di Alberta Migliaccio

Popolazione

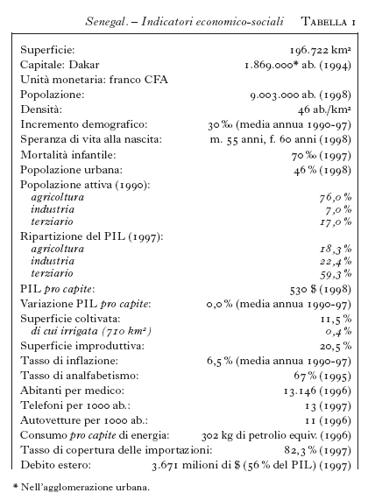

Nel 1998, secondo stime ONU, la popolazione del S. ammontava a 9.003.000 abitanti. La pressione demografica è fortissima (nel 1967 gli abitanti erano 3,7 milioni, pertanto in un trentennio si è avuto un aumento del 143%), ma il paese è ancora lontano dal completare il proprio ciclo di transizione demografica e, di conseguenza, è da ritenere che nei prossimi anni le prospettive di crescita produttiva saranno ancora marginali. In effetti il tasso di natalità sta subendo una leggera contrazione: era del 48‰ negli anni Settanta ed è sceso al 43‰ (media annua 1990-95); nello stesso periodo, però, è diminuito anche il tasso di mortalità, passato dal 20 al 16‰; la differenza, quindi, è rimasta pressoché inalterata, e il contenimento dell'incremento demografico è ancora legato all'emigrazione. La popolazione urbana costituisce il 46% del totale, mentre la distribuzione del carico tra le diverse zone del paese è ancora più irregolare che nel passato. Gli abitanti dell'agglomerazione urbana di Dakar si avvicinano ai 2 milioni. Prescindendo dalla regione della capitale, la zona di maggior addensamento è nell'immediato entroterra del Capo Verde, dove, in alcuni distretti, la densità si avvicina ai 200 ab./km²; nelle aree interne, invece, si raggiungono appena 10 ab./km². Le città più popolose sono, oltre alla capitale, Thiès, Kaolack, Ziguinchor e Saint-Louis.

Quasi la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà; l'analfabetismo interessa ancora i due terzi dei Senegalesi.

Condizioni economiche

Le attuali condizioni economiche del S., il cui reddito pro capite veniva stimato nel 1998 in 530 dollari l'anno, ne fanno uno dei paesi relativamente più dotati dell'Africa occidentale, pur essendo esso compreso fra gli Stati più poveri della Terra. In effetti la sua economia è molto vulnerabile e, ancor oggi, fortemente dipendente dagli aiuti internazionali. La crescita del reddito è risultata irregolare; comunque - nel periodo 1980-95 - il tasso medio di incremento del PIL ha saputo eguagliare, e in qualche anno superare, i ritmi di crescita demografica. Nel 1994 la svalutazione della moneta (il rapporto di cambio del franco CFA è stato dimezzato) ha provocato una brusca caduta del valore del reddito prodotto (dai 5770 milioni di dollari del 1993 ai 3911 dell'anno successivo), ma a partire dal 1995 hanno iniziato a manifestarsi i primi effetti di rilancio economico: il tasso di crescita è stato del 4,5% nel 1995 (contro l'1,5% del 1994) e del 5,2% nel 1996 e nel 1997.

A seguito della svalutazione, il S. ha ricevuto cospicui aiuti finanziari, sia dalle organizzazioni internazionali sia da diversi paesi esteri (soprattutto dalla Francia), destinati all'attuazione delle riforme economiche. In particolare è stato accelerato il processo di privatizzazione di molte attività produttive, sia nel comparto industriale sia in quello dei servizi, così che già nel 1996 per ben 20 imprese risultava mutato l'azionariato di controllo.

La base dell'economia del paese rimane l'agricoltura, che concorre ancora per quasi un quinto alla formazione del PIL. A seguito delle ricorrenti siccità, molti agricoltori e allevatori hanno abbandonato le campagne per trasferirsi nelle principali aree urbane (in particolare a Dakar) alla ricerca di nuove occasioni di lavoro: le scarse capacità occupazionali hanno però dirottato sul settore informale la maggior parte dei nuovi arrivati (nella capitale la disoccupazione coinvolge non meno del 25% della forza lavoro).

Quasi la metà della superficie territoriale è improduttiva, e l'area destinata all'agricoltura è in continua riduzione. L'entrata in funzione della diga di Manantali, costruita sul fiume Senegal, in territorio maliano, con la partecipazione di Mali e Mauritania, dovrebbe assicurare, insieme allo sbarramento di Diama, acqua sufficiente a incrementare la superficie irrigua di altri 240.000 ha nel giro di un quarto di secolo (la Banca mondiale ha espresso riserve su tale opera a causa del forte impatto ambientale).

L'agricoltura di mercato è, come per il passato, basata in prevalenza sulla coltivazione delle arachidi: nonostante il governo abbia posto termine alla politica di sostegno e abbia liberalizzato il mercato, la produzione sembra mantenersi sostanzialmente invariata. Sono state invece incentivate altre colture: il cotone per i mercati esteri; il riso, la canna da zucchero e gli ortaggi per quelli interni.

In particolare, la canna da zucchero è coltivata nel delta del Senegal e lo zucchero viene raffinato nel complesso di Saint-Louis (l'intera produzione è, al momento, assorbita dal mercato interno); il riso (le cui rese sono molto variabili a causa dell'irregolarità delle precipitazioni) viene coltivato in prevalenza nella Casamance, ma le produzioni sono del tutto insufficienti rispetto al fabbisogno del paese. Altre colture destinate al consumo interno sono miglio, sorgo, manioca, mais. Sempre rilevante il ruolo dell'allevamento: nel 1998 si contavano 2,9 milioni di capi bovini, 4,2 milioni di ovini e 3,6 milioni di caprini.

La pesca attraversa una fase molto favorevole; oltre che all'alimentazione delle popolazioni senegalesi, contribuisce in modo sostanziale all'esportazione (quasi un terzo del valore complessivo), ma le prospettive di crescita sono condizionate sia dall'instabilità politica della Casamance (la principale regione di pesca), sia dalla presenza di un gran numero di piccoli e piccolissimi operatori.

L'attività estrattiva, gestita da società a forte partecipazione statale, è caratterizzata dalla disponibilità di fosfati (3% delle esportazioni mondiali). La caduta dei prezzi verificatasi all'inizio degli anni Novanta è stata causa di una crisi protrattasi fino al rialzo del 1994, quando, in concomitanza con la svalutazione del franco CFA i minerali senegalesi sono ridiventati particolarmente competitivi. Giacimenti ferriferi sono stati scoperti nella parte orientale del paese (valle del Falémé): il loro sfruttamento richiede però maggiori disponibilità di energia elettrica e più efficienti vie di comunicazione. Riserve di petrolio, stimate in circa 55 milioni di t, sono state individuate sulla costa della Casamance, ma il loro sfruttamento è ostacolato dalla persistenza di scontri armati nella regione (v. oltre: Storia).

Il settore secondario è modesto e nel 1997 ha contribuito per poco più di un quinto alla formazione del PIL. Si calcola che il 40% circa del valore aggiunto dell'industria provenga da imprese che trasformano i prodotti agricoli, mentre il comparto estrattivo si colloca immediatamente a ridosso. Un certo rilievo presentano le industrie tessili, della pelle e del cuoio, nonché le industrie chimiche. La produttività è bassa, in parte a causa della massiccia presenza dello Stato, in parte per un eccessivo impiego di manodopera. Tentativi di ristrutturazione produttiva (varati nella seconda metà degli anni Ottanta) non hanno ottenuto esiti significativi: attualmente la situazione è in lieve miglioramento in quanto, da un lato, cominciano a risentirsi gli effetti favorevoli della svalutazione della moneta e, dall'altro, vengono concessi finanziamenti alle piccole e medie imprese da parte di agenzie internazionali.

Il turismo costituisce una voce importante nell'economia senegalese (282.000 visitatori nel 1996). Dakar è un importante centro culturale, che ospita una moderna università e numerosi istituti di ricerca.

Per quanto riguarda i trasporti, nel 1996 nel porto di Dakar sono stati scaricati 6 milioni di t di merci; il completamento della sistemazione del corso del fiume Senegal permetterà la navigazione lungo tutto l'arco dell'anno per un percorso di quasi 1000 km (fino in Mali). Nel 1996 la rete stradale era di 14.600 km (solo 4300 asfaltati).

bibliografia

Senegal: essays in Statecraft, ed. M.C. Diop, Dakar 1993.

S. Ka, Uneasy passage: Senegal 1993, Washington (D.C.) 1993.

M. Diouf, Sénégal: les ethnies et la nation, Genève-Paris 1994.

G. Duruflé, Le Sénégal peut-il sortir de la crise?, Paris 1994.

M.C. Diop, La lutte contre la pauvreté à Dakar: vers la définition d'une politique municipale, Accra 1996.

M.A. Diatta, N. Mbow, Releasing the development potential of return migration: the case of Senegal, in International migration, 1999, 1, pp. 243-66.

Storia

di Magali Steindler

Il 1993 vide l'inasprirsi del tradizionale contrasto tra il Parti socialiste (PS) di A. Diouf e il Parti sénégalais démocratique (PSD) guidato da A. Wade, a causa sia del malcontento nei confronti della politica economica governativa, sia degli arresti effettuati in seguito all'assassinio del vicepresidente del Consiglio costituzionale, B. Seye, che coinvolsero diversi membri dell'opposizione tra cui lo stesso Wade. Tra il luglio 1993 e il febbraio 1994 il paese fu dunque teatro di scioperi e manifestazioni, spesso degenerati in sanguinosi scontri, e altri numerosi arresti furono effettuati tra le file dell'opposizione. La necessità di ridurre la conflittualità impose l'adozione di misure distensive: nel febbraio 1995 Wade fu formalmente invitato a partecipare al governo, mentre l'ex responsabile degli Interni D. Ka, coinvolto nelle azioni contro l'opposizione, abbandonò la carica.

Nell'aprile 1998 Ka, con altri esponenti del PS, abbandonò il partito per formare l'Union pour le renouveau démocratique (URD), denunciando frodi elettorali e corruzione all'interno del raggruppamento di governo. Il risultato delle elezioni legislative del 24 maggio, tuttavia, non fu favorevole alla nuova formazione, che conquistò, in alleanza con il gruppo Jëf Jël, solo 11 seggi su 140, contro i 93 del PS e i 23 del PSD. A capo del governo fu posto M. Lamine Loum (luglio 1998). L'opposizione continuò a ribadire il suo ruolo attraverso il boicottaggio dei lavori parlamentari: dapprima in occasione della formazione del nuovo Senato (gennaio 1999: l'Assemblea nazionale elesse comunque 45 membri, tutti del PS) e poi, nell'aprile successivo, per richiedere misure preventive contro i brogli elettorali, in vista delle presidenziali. Queste ultime, svoltesi nel febbraio-marzo 2000, videro l'affermazione al secondo turno del candidato del PSD Wade che sconfisse, conquistando circa il 60% dei voti, il presidente in carica Diouf. Dopo quaranta anni di incontrastato dominio il partito socialista abbandonava così il potere.

In questi anni rimaneva aperta la questione della regione meridionale della Casamance, dove la rivolta armata - propugnata dal secessionista Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) - e la sua violenta repressione da parte governativa causavano vittime fin dai primi anni Ottanta. Nel luglio 1993 fu stipulata una tregua tra il governo senegalese e il leader del movimento, A. Diamacouné Senghor, ma fin dall'inizio del 1995 gravi disordini ripresero ad agitare la regione: le misure repressive adottate dall'autorità centrale spinsero il MFDC, nel giugno, a dichiarare la fine della tregua, cui seguì una nuova tragica esplosione di violenza. Alla fine dell'anno, il MFDC richiese esplicitamente la programmazione dei negoziati di pace, e nel luglio 1996, dopo ripetute dilazioni, si aprirono i colloqui. A partire dalla metà del 1997, tuttavia, il processo di pace fu di nuovo turbato da ripetuti incidenti, che spinsero migliaia di persone a cercare rifugio oltreconfine, nel Gambia e, soprattutto, nella Guinea-Bissau; nonostante ciò, entrambe le parti si dichiararono intenzionate a portare avanti il dialogo, tanto che nel gennaio 1998, al fine di scongiurare altre vittime civili, Diamacouné Senghor lanciò un ulteriore appello per il cessate il fuoco, dichiarandosi disposto a rinunciare all'indipendenza in cambio di un impegno del governo in favore dello sviluppo della Casamance. Nei mesi successivi, tuttavia, continuarono gli scontri, cosicché ancora una volta i leader delle due parti furono spinti a cercare un'intesa (inizio 1999): la recrudescenza di violenza che fece seguito a quest'apertura, interpretata come una reazione di stampo estremista, costituiva probabilmente il segno di una frattura all'interno del movimento separatista.

In politica estera, le difficili relazioni con la Mauritania subirono una parziale distensione in occasione degli accordi di cooperazione del dicembre 1994 e del gennaio 1995, tesi ad agevolare gli scambi tra i due paesi, la risoluzione delle questioni di confine e la lotta congiunta al traffico di armi e di droga (analoghi accordi furono presi con il Gambia: gennaio 1996, aprile e giugno 1997). Anche con la Guinea-Bissau vennero stipulati patti di cooperazione (1993 e 1995). Questo paese peraltro, grazie alla sua posizione di confine, mantenne un ruolo determinante nella gestione del conflitto in Casamance, mentre dal canto suo il S. offrì aiuto al governo guineano in occasione della rivolta militare del giugno 1998.

Gli stretti rapporti del S. con la Francia furono ribaditi, nel 1995, dalla visita del presidente J. Chirac. Rilevanza particolare assunse inoltre la visita del presidente B. Clinton (aprile 1998), che espresse il desiderio di una cooperazione tra S. e Stati Uniti finalizzata al mantenimento della pace in Africa.

bibliografia

M. Diouf, Sénégal: les ethnies et la nation, Dakar 1998.