sete

sete

Bisogno fisiologico di assumere acqua. Nell’organismo umano l’acqua rappresenta un costituente essenziale per il mantenimento della vita, ed è anche quello presente in maggior quantità. Essa è indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo. Poiché non vi è alcun sistema all’interno dell’organismo che non dipenda direttamente dall’acqua, è molto importante mantenere un giusto equilibrio del bilancio idrico (rapporto tra le entrate e le uscite di acqua). Ciò si ottiene principalmente grazie al meccanismo della s., che regola la quantità di acqua da ingerire, e al riassorbimento dell’acqua nei reni, che regola la quantità di acqua eliminata con le urine.

Bilancio idrico

Circa i due terzi del patrimonio idrico corporeo sono rappresentati dal liquido intracellulare. Il resto è costituito dal liquido extracellulare, che comprende il liquido intravascolare (il plasma sanguigno) e il liquido interstiziale (quello presente nello spazio che intercorre tra le cellule). I compartimenti idrici del nostro organismo sono separati tra loro da barriere semipermeabili che permettono la diffusione selettiva di alcune sostanze, ma impediscono il passaggio di altre. L’acqua è una delle molecole in grado di diffondere più facilmente tra i diversi settori. Normalmente il liquido interstiziale è isotonico rispetto al citoplasma cellulare: la concentrazione di soluti all’interno dei due compartimenti è in equilibrio, per cui l’acqua non tende né a entrare né a uscire dalle cellule. Se il liquido interstiziale perdesse acqua, divenendo più concentrato (ipertonico), per osmosi l’acqua tenderebbe a diffondere all’esterno delle cellule. Al contrario, se il liquido interstiziale si arricchisse di acqua, divenendo più diluito (ipotonico), l’acqua comincerebbe a penetrare nelle cellule. Nel primo caso la perdita di acqua potrebbe portare a difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni cellulari; nel secondo caso, il suo accumulo nel citoplasma potrebbe addirittura causare la distruzione della membrana plasmatica. Per questo, la concentrazione del liquido interstiziale deve essere mantenuta rigorosamente constante. Anche il volume del plasma sanguigno deve essere sottoposto a un rigido controllo. Se esso aumenta troppo, la pressione sanguigna può raggiungere livelli pericolosamente alti; se, invece, diminuisce oltre misura, il cuore non riesce più a pompare efficacemente il sangue e si può arrivare al collasso cardiaco. Il liquido intracellulare e il volume plasmatico sono controllati da due diversi gruppi di recettori.

Tipi di sete e controllo nervoso

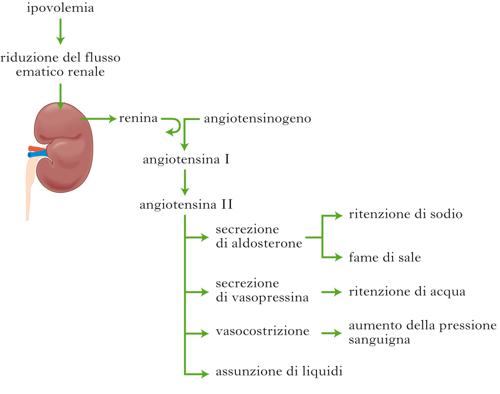

L’osmolarità tissutale (variazione della quantità di acqua all’interno delle cellule) e il volume del liquido intravascolare sono alla base delle sensazioni fisiologiche di s. osmometrica e di s. volumetrica. Stimoli di natura osmotica possono agire direttamente sugli osmocettori. Questi sono neuroni specializzati, presumibilmente localizzati in un organo circumventricolare posto anteriormente rispetto alla punta anteroventrale del III ventricolo cerebrale e denominato OVLT (Organum Vasculosum della Lamina Terminale). Le membrane cellulari dei neuroni ivi presenti sembrano essere munite di canali cationici sensibili alla stimolazione meccanica, per cui i cambiamenti del volume cellulare (come conseguenza del flusso di acqua che si dirige all’interno o all’esterno della cellula) si riverberano sul potenziale di membrana. Vi sono evidenze attendibili dell’esistenza di recettori simili all’interno del sistema vascolare epatico, dello stomaco e del duodeno. I segnali relativi al volume del liquido intravascolare, invece, vengono rilevati nel sistema cardiocircolatorio, a livello dell’atrio destro e delle pareti delle grandi vene a esso adiacenti. Ampie variazioni di volume possono influire anche su barocettori (recettori sensibili alla pressione) dell’arco dell’aorta e del seno carotideo. In aggiunta a ciò, la riduzione del volume ematico (ipovolemia) determina un aumento della secrezione di renina da parte del rene. Tale sostanza è un enzima proteolitico che converte l’angiotensinogeno del plasma in angiotensina I, successivamente idrolizzata in angiotensina II. Quest’ultima, oltre a promuovere il comportamento di assunzione di liquidi, determina vasocostrizione e aumento della liberazione di aldosterone e di vasopressina. L’angiotensina, inoltre, agisce a livello dell’organo subfornicale, un piccolo aggregato neuronale che protrude nel III ventricolo e possiede capillari fenestrati che consentono il passaggio di molecole di origine ematica. Esso è sensibile a basse concentrazioni di angiotensina II e invia all’ipotalamo le informazioni che rileva circa la concentrazione ematica di questa sostanza per il tramite di proiezioni nervose che raggiungono l’area preottica dell’ipotalamo anteriore. I neuroni di questa via utilizzano come neurotrasmettitore una sostanza molto simile all’angiotensina. Pertanto, la stessa sostanza è in grado di regolare l’assunzione di liquidi agendo sia da ormone sia da neurotrasmettitore.