Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo

Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo

In questo saggio si guarda all’Italia prendendo in esame il rapporto fra i parlanti, le comunità concrete in cui essi vivono, con particolare riguardo alle realtà regionali, gli idiomi e i testi che in tali realtà vengono proposti e si diffondono. Il punto di partenza della trattazione è il 1948, anno in cui la Costituzione italiana definisce il quadro d’insieme all’interno del quale guardare alla relazione fra «parlanti, società e lingue» nell’Italia uscita dal fascismo e in quella che si sarebbe costruita nei decenni futuri. L’insieme di tali questioni viene presentato e utilizzato come guida per osservare persistenze, cambiamenti, traguardi definitivamente raggiunti, barriere linguistiche e fossati culturali ancora da colmare. Su questi temi si ritorna nell’ultimo paragrafo in una prospettiva non più solo nazionale ma anche europea.

Nel corso della trattazione vedremo emergere pienamente il forte policentrismo areale (cioè le diversità fra un’area geografica e un’altra del Paese e la presenza di più centri importanti) e le diverse Italie linguistiche che hanno convissuto e ancora oggi convivono, insieme agli elementi di nuova diversità che si sono sovrapposti, e in parte intrecciati, con le antiche realtà idiomatiche regionali e locali. La presenza, nell’Italia di oggi, di circa 6 milioni di persone immigrate, depositarie di lingue e culture ‘altre’, fa tornare in primo piano ritardi e insufficienze storiche e pone nel contempo problemi nuovi.

Nell’analisi di questo complesso universo, costituito da diversità vecchie e recenti, segnato da profonde discrasie nelle competenze linguistiche e da scelte consapevoli assai difformi, utilizziamo un insieme di strumenti. Più volte si fa riferimento a numeri e cifre, tratte da indagini dell’Istituto centrale di statistica (ISTAT) e da altre fonti, da indagini locali o internazionali. Alla forza dei numeri si affiancano spesso testi scritti e orali, prodotti da parlanti di generazioni e condizioni sociali diverse. Alcuni di questi brani hanno la forma dell’autobiografia linguistica, cioè del racconto della propria vita che mette al centro dell’attenzione il rapporto con gli idiomi. Altri testi, invece, sono lettere o diari di individui la cui pratica di lettura e scrittura appare poco consolidata, e vi sono poi le scritture esposte, cioè i testi collocati all’interno di spazi pubblici, mentre altri ancora sono testi di SMS (Short Message Service). Si tratta di tipi testuali che, pur lontani da quelli solitamente oggetto di attenzione all’interno delle aule scolastiche, sono particolarmente adatti a mostrare i cambiamenti intercorsi nei rapporti con gli idiomi e con le pratiche scrittorie negli ultimi sessant’anni.

La Costituzione italiana: diritti sociali e diritti linguistici

La Costituzione entrata in vigore il 10 gennaio 1948 delinea la nuova forma dello Stato italiano in aperta rottura con l’assetto istituzionale precedente. Anche dal punto di vista delle scelte relative al rapporto fra parlanti e idiomi si delinea un quadro in gran parte nuovo. Tre sono gli articoli di particolare interesse ai nostri fini.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. [...]

Art. 6 La Repubblica salvaguarda con apposite norme le minoranze linguistiche. [...]

Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Dall’insieme di questi articoli deriva un modello di politica linguistica nel quale le diversità idiomatiche costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e non un pericolo per l’unità nazionale. È stabilito, quindi, il diritto a usare la propria lingua ma, nello stesso tempo, il diritto a partecipare pienamente alla vita sociale, cosa che può realizzarsi solo attraverso l’acquisizione piena degli strumenti espressivi nei quali essa si svolge. Non è sufficiente, dunque, secondo la Carta costituzionale, una generica competenza produttiva e recettiva nella lingua italiana; è necessario invece che tutti possano confrontarsi anche con i testi di più alta formalità (tra cui leggi, regolamenti, articoli scientifici), senza l’accesso ai quali non vi può essere piena partecipazione alla vita economica e sociale del Paese.

Diritto alla diversità, diritto alla comunicazione, diritto alla partecipazione democratica: sono questi i tre punti essenziali sulla cui base misurare la distanza con l’assetto istituzionale precedente. Limitandoci a guardare le scelte in materia di politica linguistica del fascismo, non si può che rilevarne il segno fortemente accentratore e monolingue. Per quanto riguarda la politica scolastica, in continuità con quella del secolo precedente, i dialetti erano stati generalmente visti come una ‘malerba da sradicare’, con pochi atti di segno opposto, come i programmi scolastici redatti da Giuseppe Lombardo Radice nel 1923, dove invece si puntava all’insegnamento dell’italiano secondo il cosiddetto procedimento ‘dal dialetto alla lingua’.

Una testimonianza fra le tante della profonda ‘dialettofobia’ della scuola negli anni del fascismo è quella di Andrea Camilleri, che ricorda con queste parole le sue esperienze di studente nella Sicilia dei primi anni Quaranta del secolo scorso:

Ho fatto le scuole, fino al terzo liceo, sotto il fascismo, e il dialetto era proibito nel modo più assoluto. Dovevi parlare l’italiano sempre. Anche quando giocavi con i compagni, e se i bidelli – che in genere erano spie del preside e dei professori – ti sentivano parlare in siciliano ti sgridavano. I preti erano peggio, anche quando andavi alle cosiddi, le cose di Dio, così erano chiamate le lezioni di catechismo preparatorie alla prima comunione e alla cresima. Dopo l’adunata fascista del sabato pomeriggio, dovevi andare in chiesa e c’erano le cosiddi. Ti facevano un’ora di catechismo, e anche lì bisognava parlare in italiano (Camilleri, De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, 2013, p. 47).

Negli stessi anni esperienze simili venivano compiute da studenti di altre regioni italiane in continuità con un passato di feroce ostracismo della scuola nei confronti dei dialetti che, anche nel cinquantennio successivo, seppure contrastato dalla parte più consapevole del mondo educativo, ha continuato a provocare vergogna e dolore a bambini e adolescenti dialettofoni.

Anche sul fronte delle lingue minoritarie la politica del fascismo si segnala per il rifiuto delle lingue ‘altre’ dall’italiano. Iniziative rivolte contro il francese si ebbero in Valle d’Aosta: soppressione in tutte le insegne (1924), abolizione nella pubblica amministrazione e nell’insegnamento scolastico (1925). Analoghe furono le scelte in Alto Adige dove si ebbe una massiccia ‘italianizzazione forzosa’ con il divieto di pubblicare manifesti, segnali e annunci in tedesco o iscrizioni tombali in quella lingua a partire dal 1° ottobre 1923, l’italianizzazione dei toponimi e dei nomi e cognomi, l’uso esclusivo dell’italiano nei tribunali e prevalente nella scuola.

La Costituzione del 1948, come si è detto, diede avvio a un modello di politica linguistica totalmente differente. La prima immediata traduzione dei principi costituzionali, almeno per ciò che attiene alle minoranze linguistiche, si avrà negli statuti delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige (l. cost. 26 febbr. 1948 nr. 5) e Valle d’Aosta (l. cost. 26 febbr. 1948 nr. 4). In materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la l. 15 dic. 1999 nr. 482 interverrà molti anni dopo in maniera più organica sull’intera questione, sancendo nell’art. 2 che:

in attuazione all’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Più avanti prenderemo in considerazione, insieme ad alcune minoranze storiche, anche le nuove ‘lingue altre’ presenti sul territorio italiano. Avvieremo la trattazione, invece, a partire dall’altro aspetto essenziale segnalato dalla Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e il suo rapporto con il patrimonio linguistico individuale e collettivo della nazione. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, nel mondo della scuola e della ricerca linguistica matura progressivamente la consapevolezza della centralità del linguaggio ai fini della piena ed effettiva eguaglianza di tutti i cittadini e diventa pressante il richiamo alla Costituzione come punto da cui partire (e a cui arrivare).

Alcuni avvenimenti di grande importanza segnano questo periodo della vita italiana. Nel 1962, dopo un dibattito in Parlamento che verteva proprio sulla idea di eguaglianza, viene istituita la scuola media unificata che permette l’accesso a tutte le scuole superiori. Con l’abolizione della distinzione fra scuola di avviamento (professionale) e scuola media (che avviava agli studi superiori), è questa la più importante riforma scolastica dopo l’approvazione della legge Casati, che nel 1859 aveva istituito la scuola obbligatoria, e dopo la riforma organica con cui Giovanni Gentile nel 1923 aveva disegnato nel suo complesso la struttura del sistema scolastico italiano.

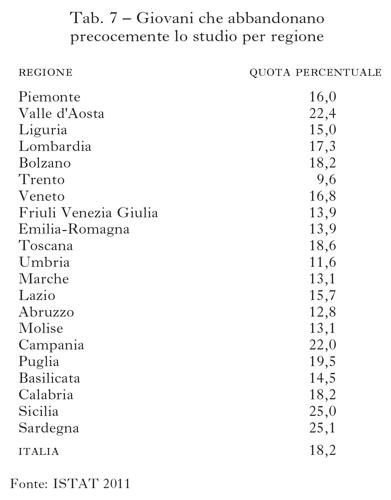

Il 1° ottobre 1963, subito dopo l’approvazione della riforma che unificava i percorsi scolastici postelementari, ha quindi avvio il nuovo anno scolastico con l’ingresso nella scuola media unica di 600.000 nuovi alunni, una massa enorme di ragazzi e ragazze provenienti da tutti gli strati sociali, non solo quelli culturalmente avvantaggiati. Ben presto ci si accorse che fare entrare nella scuola media unica, accanto a chi per tradizione familiare aveva sempre avuto dimestichezza con gli studi superiori, questo mondo composito, che in grandissima parte aveva conosciuto per la prima volta l’italiano sui banchi di scuola, era il primo passo; il secondo era evitare di allontanarlo subito dopo. Un solo dato rappresenta la realtà di quegli anni e del decennio immediatamente successivo. Prendendo in considerazione i soli ragazzi fra i 13 e 14 anni, nell’anno scolastico 1959-60, quindi subito prima della riforma in questione, solo il 20% aveva conseguito la licenza media, il 30% era in ritardo e ben il 49% aveva abbandonato la scuola. Poco più di un decennio dopo (nell’anno scolastico 1972-73), i dati erano meno drammatici ma ancora assai pesanti. La percentuale di licenziati era salita al 56%, i ripetenti erano il 32%, gli espulsi dalla scuola erano l’11% dei ragazzi e delle ragazze.

Di quella bruciante esperienza, cioè della incapacità della scuola a realizzare pienamente l’art. 34 Cost., anche dopo l’istituzione della scuola media unica e obbligatoria, si fa interprete un testo di grande importanza Lettera a una professoressa, pubblicato nel 1967, cinque anni dopo la riforma. Si tratta di un volume denso di numeri e di storie di vita, scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana, piccolissimo centro dell’Appennino tosco-emiliano, dove, a metà degli anni Sessanta, si svolge un importante esperimento di scuola rinnovata a opera di don Lorenzo Milani. In tale testo, divenuto ben presto un vero e proprio manifesto politico, viene ribadito a più riprese il carattere classista di una scuola fatta su misura per i figli della media borghesia, una scuola che don Milani e i suoi ragazzi, tutti allievi respinti dalla scuola statale, paragonano a un ospedale che cura i sani e respinge i malati. L’accusa principale mossa alla scuola tradizionale è quella di essere un luogo in cui le disuguaglianze, lungi dall’essere colmate, vengono al contrario acuite dal fatto che gli insegnanti non le riconoscono come tali. Il mezzo individuato da don Milani per colmare le disuguaglianze è il pieno possesso della lingua, perché, come egli sostiene, «è la lingua che fa uguali». È infatti nella lingua che risiede il principale ostacolo al raggiungimento del diritto costituzionale all’uguaglianza dei cittadini «senza distinzione di razza, lingua, condizioni personali e sociali». Il fine primario della scuola deve essere quello di mettere tutti gli allievi nelle condizioni di utilizzare la lingua comune per gli scopi richiesti dalla vita associata, affinché possano divenire cittadini a pieno diritto.

Esperimenti diversi di scuola rinnovata e di sperimentazione di metodi didattici volti a valorizzare i saperi di tutti, partendo da quanto ognuno sa e non da quello che ignora, si svolgono in aree diverse dell’Italia a opera, fra gli altri, di personalità come Bruno Ciari, Mario Lodi, Gianni Rodari. Sono questi gli anni che vedono sorgere nuove associazioni degli insegnanti, quali il Movimento di cooperazione educativa (MCE) e, più tardi, il Gruppo di intervento e di studio nel campo dell’educazione linguistica (GISCEL), costituito sia da operatori del mondo scolastico sia da linguisti. È a questo movimento che si deve uno dei documenti più importanti del dibattito pedagogico-linguistico di quegli anni. Si tratta delle Dieci tesi per una educazione linguistica democratica, varate nel 1975 e redatte da Tullio De Mauro con la collaborazione, fra gli altri, di Raffaele Simone.

Tale documento raccoglie nella maniera più sistematica e completa una gran massa di riflessioni elaborate nel decennio precedente. Vi vengono enunciati i principi teorico-operativi di carattere generale ai quali deve ispirarsi l’azione didattica di ciascun insegnante: a) l’importanza del linguaggio verbale nella vita sociale e individuale; b) la molteplicità delle capacità di cui il linguaggio verbale è costituito: capacità di utilizzare la lingua per produrre discorsi appropriati sia per iscritto sia oralmente, di conversare, interrogare e rispondere esplicitamente, di leggere ad alta voce, di recitare a memoria, di dare un senso alle parole e alle frasi udite e lette, di verbalizzare e di analizzare interiormente in parole le varie situazioni ecc.; c) lo stretto legame fra educazione linguistica democratica e attuazione dei principi fondamentali della Costituzione citati prima. L’educazione linguistica è, infatti, democratica solo se

accoglie e realizza i principi linguistici esposti in testi come, per es., l’articolo 3 della Costituzione italiana, che riconosce l’eguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzioni di lingua» e propone tale eguaglianza, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono, come traguardo dell’azione della Repubblica.

Gran parte dei principi e delle riflessioni contenuti in questo testo diventeranno legge dello Stato. Essi verranno, infatti, accolti nei nuovi programmi della scuola media inferiore (1979) e della scuola elementare (1985), che costituiscono un importante momento di rinnovamento per l’intera scuola italiana.

L’Italia linguistica in cifre e parole

Abbiamo accennato all’Italia linguistica degli anni Sessanta e Settanta, in cui il dibattito sul ruolo fondamentale del linguaggio nel promuovere e rendere possibile il principio costituzionale dell’eguaglianza, della circolazione delle informazioni e della partecipazione democratica si sviluppa non solo nel mondo della scuola ma anche nel giornalismo, nei sindacati, nei partiti politici. È venuto il momento di guardare meglio a quell’Italia, e al suo assetto sociale e linguistico. Se volessimo sintetizzare la realtà linguistica degli anni Settanta non potremmo che mettere in luce, per prima cosa, i grandi elementi di novità e cambiamento rispetto a quella uscita da una guerra devastante per l’intera Europa e, ancora più radicalmente, rispetto a quella che un secolo prima si era costituita come Stato unitario.

Per avere una sola idea del cammino fatto, basti ricordare che nel 1861 su una popolazione che non raggiungeva i 22 milioni di abitanti, più di 14 milioni erano totalmente analfabeti. Erano quindi italiani ma per la stragrande maggioranza non erano italofoni, cioè non conoscevano la lingua nazionale. La saldatura fra analfabetismo e dialettofonia esclusiva costituisce infatti una caratteristica di lungo periodo della realtà italiana. Per l’assenza di un circuito della comunicazione orale in lingua nazionale, all’interno del quale si potesse apprendere la lingua naturalmente, per semplice immersione, negli anni dell’Unità, «italofono» poteva dirsi, come bene sostiene Tullio De Mauro nella sua Storia linguistica dell’Italia unita (1963), solo chi avesse avuto un’istruzione scolastica prolungata. Testimonianze concordi indicano, infatti, che la sola istruzione elementare, impartita spesso da maestri a loro volta semianalfabeti, riusciva a trasmettere unicamente i primi rudimenti dell’alfabetizzazione. Soltanto a coloro che, dopo le scuole elementari, continuavano gli studi almeno per qualche anno era garantito un contatto duraturo con la lingua nazionale.

Tale ristrettissimo numero di italiani cresce progressivamente nei decenni postunitari, ma in maniera assai diseguale fra regione e regione. Già nel 1881, Piemonte, Lombardia e Liguria avevano percentuali di analfabeti inferiori al 50%; Calabria e Basilicata scenderanno sotto questa soglia solo cinquant’anni più tardi, nel 1931. Venti anni dopo, nel 1951, l’analfabetismo si attestava intorno al 13% dell’intera popolazione (con punta massima in Calabria al 32% e punte minime in Friuli, Liguria, Piemonte sotto il 5%). Dal 1951 al 1971, insieme a un più che dimezzamento degli analfabeti che passano al 5%, si avrà un netto balzo dei possessori di licenza media (dal 6 al 15%) e dei diplomati (dal 3 al 7%).

Il mutarsi della realtà linguistica del Paese e, in particolare, il diffondersi dell’italiano in nuovi ceti e aree non si deve solo al crescere dei livelli di alfabetizzazione a cui si è accennato sopra, ma anche ad agenti di diffusione esterni all’istruzione formale. Ai processi di scolarizzazione si devono affiancare infatti altri fenomeni economici e sociali che promossero nuove necessità comunicative. L’industrializzazione, le migrazioni (esterne e interne), l’urbanesimo, la formazione di un apparato burocratico e di un esercito nazionale, il sorgere di mezzi di informazione e di spettacolo di massa, le esperienze legate ai conflitti mondiali, portarono a un moltiplicarsi dei luoghi e delle esperienze nelle quali si apprendevano diverse varietà di italiano, certo distanti dalla lingua parlata e scritta dai ceti colti, ma comunque utili ad affrontare nuove situazioni comunicative. Si trattava di idiomi diversi da quello dei paesi di origine, anche se ricchi di interferenze dei vari dialetti in quanto appresi ‘sul campo’ con debole o nulla guida scolastica.

Se guardiamo a questi luoghi e ambiti comunicativi, nei quali sorgeva prepotentemente il bisogno di uno strumento capace di mettere in contatto uomini e donne fino a quel momento distanti linguisticamente, culturalmente, socialmente, geograficamente, non possiamo non rilevare come essi si siano moltiplicati proprio negli anni Settanta, coinvolgendo progressivamente una parte assai rilevante della popolazione italiana.

Il volto complessivo della nazione cambia infatti in quegli anni rapidamente con l’avvio di grandi trasformazioni economiche e demografiche. In pochi decenni il quadro dell’Italia come Paese essenzialmente agricolo svanisce. Dal 1951 al 1971 si dimezza la popolazione addetta alle attività primarie, mentre, nel frattempo, i lavoratori delle industrie e dei servizi aumentano di circa 10 punti percentuali per ciascuno dei due settori produttivi. Questo importante processo di cambiamento economico e sociale, insieme al carattere accentrato della grande industria italiana, ha comportato una migrazione di proporzioni ingenti dalle campagne e dalle zone montane verso le grandi città da una parte e, dall’altra, dal Sud verso Roma e verso le regioni del Nord (in particolare occidentale). Il fenomeno della meridionalizzazione del Nord è segnalato dal numero dei nati nel Sud residenti al Nord nel 1971: si tratta di più di tre milioni di persone. Emblematico da questo punto di vista è il caso di Torino. Dal 1951 al 1971 il capoluogo piemontese passa da 720.000 abitanti a quasi 1.200.000. Il rivolgimento demografico subìto dalla popolazione è sintetizzato da Alberto Sobrero in questi termini:

su 1.200.000 abitanti solo 150.000 circa sono figli di genitori torinesi, 380.000 circa sono nati in città di famiglie migrate e 670.000 circa, corrispondenti al 55,8% della popolazione, sono immigrati nel corso della loro vita (1973, p. 170).

Studi condotti nei primi anni Settanta in questa realtà dai contorni altamente eterogenei hanno evidenziato come nel dopoguerra il dialetto torinese abbia perso progressivamente capacità attrattiva, assumendo nel contempo un ruolo sempre più significativo l’italiano regionale piemontese (cioè un italiano con peculiari caratteristiche areali). Claudio Marazzini rileva come

[...] nei sommovimenti demografici descritti maturò dunque, parallelamente allo sviluppo industriale e alla sempre maggiore diffusione della lingua italiana, una reale crisi del dialetto, perlomeno nell’area della conurbazione torinese (2012, p. 133).

La realtà di quegli anni viene ben descritta dall’autobiografia linguistica (inedita) redatta da una studentessa universitaria nella Facoltà di Lettere di Torino nell’anno accademico 1991-92 all’interno di un corso di linguistica italiana tenuto da Sabina Canobbio che, insieme a Tullio Telmon, ha sperimentato per prima questo genere di attività. Le sue parole raccontano molto bene, e dall’interno, le dinamiche linguistiche di una famiglia immigrata.

La mia nascita è avvenuta circa venti anni fa, presso l’ospedale della cittadina valsesiana di Borgosesia; da allora risiedo nel vicino comune di Serravalle Sesia. Tuttavia credo che sia indispensabile, per comprendere la mia situazione linguistica, esporre anche i dati anagrafici dei miei genitori: entrambi sono nati e vissuti per un certo numero di anni a Minervino Murge, comune in provincia di Bari situato in prossimità del confine lucano e del confine con la provincia di Foggia. L’emigrazione dei miei genitori non è stata contemporanea, infatti mia madre è giunta in Piemonte intorno al 1958, all’età di circa dodici anni, naturalmente al seguito di genitori e fratelli, percorrendo una pista già tracciata da altri parenti. Da qui è nata una situazione particolare: mia madre, dopo aver frequentato l’intero ciclo elementare nel paese natìo, ha dovuto iscriversi alla scuola di avviamento professionale di Borgosesia. Leggermente diverse le circostanze in cui è emigrato mia padre; fornito di sola licenza elementare, è approdato in Valsesia intorno al 1960 – dopo aver adempiuto agli obblighi militari – da solo (seppure non completamente, essendosi stabilito vicino ai suoi fratelli emigrati). Quindi, mentre mia madre ha avuto un rapporto ufficiale con la lingua italiana, attraverso la scuola, l’esperienza di mio padre in questo senso è stata limitata ai rapporti quotidiani più o meno informali. I primi cinque anni della mia vita li ho trascorsi abitando in un appartamento con i miei genitori e con la nonna materna che, seppure non completamente analfabeta, è priva di licenza elementare ma che, per la sua condizione è riuscita ad apprendere lodevolmente l’italiano. Considerando questa situazione potrebbe dunque sembrare logico che il mio primo approccio con la parola sia avvenuto attraverso il dialetto pugliese, eppure le cose sono andate diversamente: secondo quanto mi ha raccontato mia nonna, i miei genitori giurarono solennemente di insegnarmi esclusivamente l’italiano. Comprendo perfettamente la necessità che avevano i miei genitori di mimetizzarsi linguisticamente in una comunità ostile però mi infastidisce non poco l’atteggiamento, specialmente di mio padre, che vede o vuol far vedere il dialetto come linguaggio da ignoranti e indegno di essere usato; ad esempio, a volte accade che mia madre mi nomini un oggetto tipico di giù con il nome in lingua originale, oppure il nome pugliese di un oggetto comune e, chiedendo conferma al marito, questi fa finta di cascare dalle nuvole o risponde seccato con frasi del tipo: – ma sono cose da dirsi queste?Tutto ciò accade esclusivamente nella più stretta intimità famigliare, perché appena arrivano o telefonano i fratelli del babbo, egli diventa un completo dialettofono accanito e convintissimo. Non parliamo poi durante i soggiorni estivi in terra d’origine!! (un giorno, qualche anno fa, mentre eravamo al mercato, si è sbagliato e ha parlato dialetto anche con me: ma che non si sappia in giro, mi raccomando!)Proprio queste occasioni mi hanno permesso di imparare il dialetto e verso i dieci anni lo comprendevo già discretamente; quanto alla competenza attiva invece non l’ho mai potuta sperimentare ad alta voce (ma ogni tanto, in compenso, formulo qualche pensiero in dialetto) a causa del timore reverenziale che mi suscita la falsa ostilità del babbo che sembra mi voglia dire: – io posso e tu no!; per questo se solo provassi a parlare dialetto mi parrebbe di rubare la marmellata di nascosto. Da alcuni anni – due o tre non di più – ho notato che mio padre talvolta si lascia scappare qualche parola o esclamazione in pugliese anche nell’intimo ambiente domestico, cosa che tempo fa non sarebbe mai successa, specialmente quando ero piccola e la mia educazione linguistica doveva essere irreprensibile, nei limiti delle possibilità famigliari, s’intende. Nonostante i loro insufficienti curriculum scolastici, i miei genitori si diedero molto da fare anche con i materiali didattici, recuperando un paio di grammatiche riciclate da congiunti ex-studenti oppure testi del tipo “Si dice o non si dice?” di Aldo Gabrielli per loro e per me nientemeno che una mastodontica edizione integrale e originale di Pinocchio (a cui sono molto affezionata tutt’ora) oltre naturalmente ad altre favole e libretti vari di portata minore con cui illustrarmi la lingua vera, fin dalla più tenera età; e poi c’era l’iper istruttiva tv dei ragazzi della Televisione Svizzera Italiana in aggiunta a quella della Rai che fino all’arrivo dei disegni animati nipponici non ha attirato molto la mia attenzione, attraverso le quali ho potuto avere un esempio orale di lingua incontaminata. La mia infatti è stata la prima generazione che ha visto un proliferare incredibile di trasmissioni per l’infanzia, grazie anche alla nascita e al notevole sviluppo delle emittenti private: seguendo con costanza sia queste ultime che quelle statali, sarebbe stato possibile trovare tanti programmi per ragazzi da coprire tutti nell’arco della giornata. Dunque, durante i primissimi anni della mia vita, l’unica lingua da me conosciuta è stato l’italiano, sia pure abbastanza influenzato dalle tendenze regionali pugliesi, o meglio da quel particolare tipo di italiano regionale pugliese sviluppatosi presso la mia famiglia e quindi isolato dal suo naturale luogo d’origine.

Come si può vedere da questo racconto le scelte linguistiche delle famiglie sono complesse e non indolori, strette fra desiderio di avanzamento sociale, per sé ma soprattutto per i propri figli, dinamiche identitarie, difficoltà nel possesso pieno di strumenti linguistici ormai sentiti come indispensabili. In ogni caso quello che abbiamo davanti negli anni Settanta è la crescita dell’istruzione e dei luoghi privati e pubblici in cui l’italiano è parlato e ascoltato, nelle fabbriche del Nord, nelle organizzazioni sindacali, negli uffici pubblici, nell’esercito, eccetera. Luoghi di apprendimento che sono anche luoghi in cui si diffondono modelli di italiano diversi da quello scolastico. L’italiano appreso a scuola comincia in quegli anni a confrontarsi e a rafforzarsi, come si è visto, con quello che contemporaneamente diffondevano altri centri: innanzitutto la radio e la televisione.

Negli anni del secondo dopoguerra la radio aveva conosciuto una crescita notevolissima in termini di abbonamenti e di ascolto. Nel 1946 gli abbonamenti erano circa 1.850.000; alla fine del 1954 avrebbero superato i 5 milioni, mentre circa 18 milioni erano gli ascoltatori abituali fra i quali oltre un terzo appartenenti alle classi popolari.

All’ascolto radiofonico si affianca in quegli anni quello televisivo. I centri RAI di Torino e Milano avviano tra il 1949 e il 1951 le prime trasmissioni televisive sperimentali; un anno dopo, nel 1952, si inaugurano i centri televisivi di Milano e Roma; nel 1954 ha inizio il primo regolare servizio di trasmissioni. Negli anni Sessanta in media circa 12 milioni di italiani, fra le 21 e le 22, guardano la TV. Anche nelle aree rurali chi, fino a quel momento non era uscito dal recinto del dialetto, si affaccia a un’altra realtà. Nei decenni successivi crescono progressivamente sia il numero di abbonamenti sia le ore di trasmissione. Gli abbonati alla televisione erano 12.867.809 al 31 dicembre del 1978 e quelli alla sola radio 532.800, per un totale di 13.400.609 abbonati. Ognuno di questi apparecchi deve essere visto come un punto di ascolto aperto a familiari e amici, o a semplici clienti (nel caso dei luoghi pubblici come i bar), nel quale finalmente l’immersione dentro la lingua nazionale avveniva per più ore nella stessa giornata e potenzialmente per tutti.

Ecco come viene descritto il rito dell’ascolto collettivo a Chiaramonte Gulfi, un piccolo centro della Sicilia sud-orientale. Siamo nel 1957, negli ultimi mesi dell’anno precedente anche la Sicilia era stata raggiunta dal segnale televisivo; la voce narrante è quella di Vincenzo Rabito, nato nel 1899 (all’epoca aveva già 58 anni). È un bracciante siciliano semianalfabeta che dal 1968 al 1975 scrive 1027 pagine del suo diario: in alcune di esse viene raccontato in maniera molto efficace l’irrompere della televisione all’interno della sua comunità:

Poi, nella Società nostra, avemmo comperato una televisione. Che fu la rovina della mia famiglia questa televisione! Che, secome erino a Chiaramonte li prima televisione che ci avevino stato, tutte erimo spaventate e tutti li socie e li famiglie delle socie erimo pazze per questo schifio di televisione. E quinte, lì, in quella Società, fenio a bordello, perché i puoste per tutte non c’erino. Perché prima, che di quanto aveva stata fondata la Socità, se erimo 300 i soci, sempre li presente ci ne potemmo essere 10 e, quanto c’era la riunione, 30 socie, ma ora che c’era questo schifio di televisione non n’era piena di socie, ma era piena sempre delle famiglie delle socie. Così, alla sera, sempre sempre, c’era una composione che no zi potevino trovare seggie per sederese, e chi arrevava all’ultimo bestimiava (Terra matta, 2007, p. 352).

La stessa esperienza di ascolto collettivo che ha come risultato un allargamento dei confini linguistici e culturali in cui le masse rurali avevano vissuto fino a quel momento è descritta da Anna, una contadina nata nel 1898 in un paese della provincia di Lecce, che, dal 1958 al 1965, scrive regolarmente a un’antropologa, Annabella Rossi, conosciuta in occasione di una ricerca condotta da Ernesto De Martino sul tarantismo pugliese. Così, in una lettera del 1963, Anna riferisce della sua partecipazione alla vita e alla morte di papa Giovanni XXIII:

Quando mi ritirava a sera in casa della mia nipote a Tricase cera una bravissima signora che aveva una televisione e la sera mi chiamava per vedere il Papa. tutti erano ammirati della sua parola. diceva figlioli quale è il nostro voto? il nostro voto è la pace e lamore per tutti. io Cara Signorina sono tanto dispiaciuta che il Papa era buono per gli ammalati [...] sono andata alla televisione ed o vista la vita dello Papa ed anche la sua morte, però io lo vedevo vivo.

Con grande efficacia Tullio De Mauro sintetizza l’azione unificante della televisione:

anche per Anna, come per i contadini del Basento, come per milioni di italiani, la televisione è servita a scoprire e ad acquisire una dimensione comune e, quindi, è servita da scuola di espressività e mezzo di unificazione linguistica (1970, p. 70).

Il quadro che abbiamo appena delineato è quello di una nazione nella quale, accanto alla scuola, sono pienamente all’opera nuove grandi forze centripete che spingono in direzione di una diffusione almeno della competenza passiva della lingua nazionale, finalmente non esclusiva di alcune aree geografiche e determinati ceti sociali. È un processo che, come abbiamo visto anche nell’autobiografia della ragazza piemontese, avviene, in molti casi, resecando ed espellendo dalle storie familiari lingue e culture. La vergogna del dialetto, visto come un sinonimo di ignoranza e di mancata integrazione, è uno degli elementi comuni a tante storie di migrazione.

Questa lenta marcia dal monolinguismo dialettale alla presenza diffusa dell’italiano, o meglio di diverse varietà di italiano, è stata a più riprese, e con metodi diversi, quantificata dagli studiosi. Solo a partire dal 1974 abbiamo però a disposizione indagini statistiche attendibili relative alle dichiarazioni di utilizzo della lingua e del dialetto. Fino a quel momento le stime sulla capacità di uso dei due idiomi possono essere fatte solo prendendo in considerazione i dati relativi all’istruzione e collegando analfabetismo e debole frequenza scolastica a una competenza assai limitata della lingua nazionale. Tale metodo di calcolo, per moltissimi anni sicuramente non rigoroso, diventa ancora più imperfetto quando le vie e le motivazioni per l’apprendimento dell’italiano divengono così composite e diversificate come abbiamo visto nelle pagine precedenti. D’altra parte, il progressivo miglioramento dell’organizzazione scolastica permette di considerare sotto una luce parzialmente diversa l’effettiva frequenza della scuola elementare che negli anni dell’unificazione assicurava solo i rudimenti dell’alfabeto.

A partire dal 1974 le indagini statistiche sono state realizzate attraverso un questionario somministrato a un campione rappresentativo della popolazione italiana da parte dell’istituto di sondaggi Doxa negli anni 1974, 1982 e 1988 e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) negli anni 1988, 1995, 2000 e 2006. Sono inchieste autovalutative, in quanto è lo stesso intervistato che valuta il suo modo di parlare rispondendo a domande del tipo «Come parla con suo padre?», «Come parla con estranei?».

Esaminando i dati forniti da queste ricerche è possibile individuare il progressivo contrarsi del nucleo di dialettofoni monolingui o esclusivi: cioè di coloro i quali dichiarano di parlare «solo o prevalentemente dialetto» in tutte le situazioni comunicative, anche nelle relazioni con estranei. Chi dichiara di usare il dialetto anche con interlocutori sconosciuti possiede infatti, generalmente, una competenza dell’italiano insufficiente o nulla. Sono numerose le indagini Doxa e dell’ISTAT che confermano come tra il 1974 e il 2006 si sia progressivamente contratta questa categoria di individui.

Nello stesso tempo, sempre operando una forte generalizzazione, è possibile seguire la crescita progressiva di quanti negli anni hanno adottato l’italiano in tutte quante le situazioni comunicative, anche quelle più informali e familiari e che possiamo definire come italofoni monolingui o esclusivi. Appartengono a questa categoria coloro i quali dichiarano di «usare solo o prevalentemente italiano» anche all’interno della famiglia.

Le due serie di dati che seguono mostrano chiaramente due aspetti essenziali della realtà sociolinguistica italiana.

a) Dal 1974 al 2006, ultimo anno nel quale abbiamo un’indagine nazionale sugli usi linguistici, si è prosciugato in maniera considerevole il partito dei dialettofoni esclusivi, tanto che l’uso alterno o esclusivo della lingua italiana riguarda ormai la stragrande maggioranza degli italiani. A centocinquant’anni dall’unificazione politica del Paese possiamo parlare di una convergenza potenziale verso uno stesso idioma (o meglio verso le molteplici varietà dello stesso idioma) da parte della quasi totalità degli italiani.

b) È cresciuta nel tempo la percentuale degli italofoni esclusivi, cioè di quanti, stando alle loro autodichiarazioni, parlano italiano in ogni situazione comunicativa.

Si tratta comunque, secondo i dati del 2006, di una cifra che è pur sempre minore della metà della popolazione (il 45%). Ancora al 2006 la maggioranza relativa (circa il 48%) è costituita da chi dichiara di parlare alternativamente italiano e uno dei dialetti (o «un’altra lingua »; cioè una lingua di minoranza), scegliendoli in rapporto all’interlocutore e alla situazione comunicativa. La percentuale si ricava sottraendo al totale del campione i dialettofoni esclusivi (5%), gli italofoni esclusivi (45%) e i monolingui alloglotti (2%), cioè chi parla solo un’altra lingua.

Una prima sommaria risposta alla domanda «Come parlano gli italiani del 2000?» può essere dunque ricavata da queste osservazioni: la stragrande maggioranza (93%) dichiara di avere una competenza attiva dell’italiano (che, specie nelle relazioni con gli estranei, è spesso utilizzato in maniera esclusiva) mentre, nel contempo, i dialetti sono ancora, all’interno della famiglia e delle relazioni amicali, un codice di comunicazione vitale. Tale generale quadro conoscitivo può essere sicuramente arricchito esaminando nel dettaglio altri dati e ponendosi ulteriori interrogativi.

Il primo è quello relativo alle ‘diverse Italie’ che si possono intravedere dietro ai numeri appena esaminati. Oltre all’istruzione, che abbiamo visto essere un elemento che incide pesantemente sulle competenze linguistiche, quali altri fattori, individuali o collettivi, diversificano in profondità i repertori linguistici degli italiani?

Anzitutto la frattura generazionale. Essa costituisce uno degli elementi più rilevanti del panorama linguistico dell’ultimo quarto del Novecento e dei primi anni del 21° secolo. Se scomponiamo quel dato del 45% (relativo a quanti usano «solo o prevalentemente l’italiano» all’interno delle mura familiari) nelle diverse fasce di età, emerge il netto divario fra il comportamento delle classi più giovani e quelle più anziane. È uno iato che nell’arco di un ventennio è andato sempre più approfondendosi, raggiungendo nel 2006 esattamente 40 punti percentuali di differenza fra i più giovani (6-10 e 11-14 anni) e i più anziani (65-74 e dai 75 in su).

Proseguendo l’esame dei dati delle inchieste autovalutative ci accorgiamo che un terzo elemento essenziale che incide sui comportamenti linguistici degli italiani è il luogo in cui si vive. La realtà sociolinguistica dell’Italia contemporanea si caratterizza per il forte divario fra i grandi centri, le cosiddette metropoli, e altre realtà insediative, in specie quelle contraddistinte da un basso numero di abitanti e dalla debole presenza di servizi pubblici, uffici, scuole e biblioteche. Confrontando diverse tipologie di centri abitati (un primo gruppo costituito dalle aree di grande urbanizzazione – con la ulteriore suddivisione interna fra centro dell’area e periferia –, un secondo dai piccoli centri), emerge che nei piccoli centri, in particolare nelle relazioni familiari, l’uso del dialetto, da solo o in alternanza con l’italiano, è di gran lunga il codice prevalente. Nei comuni-centro dell’area (si tratta dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari) la grande maggioranza degli individui adotta invece l’italiano in tutte le relazioni comunicative. Le aree di grande urbanizzazione sono caratterizzate dalla forte presenza di servizi: educativi, sanitari, per lo svago, per la cultura, di tipo burocratico, amministrativo, commerciale e così via. La quantità e qualità di questi «luoghi pubblici» che ogni centro può offrire ha degli evidenti correlati sul piano linguistico in quanto determina la quantità e qualità delle relazioni pubbliche formali o semiformali a cui, potenzialmente, ogni individuo può avere accesso. Nei comuni delle aree di grande urbanizzazione ogni individuo, sia come utente di servizi, sia a maggior ragione come soggetto erogatore di servizi, ha quotidianamente rapporti linguistici con persone estranee e diverse da sé per competenza linguistica e ruoli sociali. Tutto questo favorisce enormemente il processo di adozione della lingua nazionale.

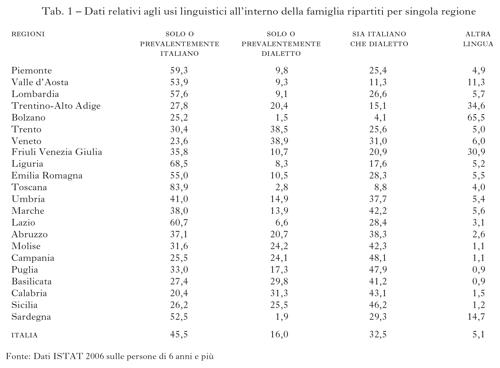

Il luogo in cui si vive però non significa solo grandezza e tipologia del centro, ma anche, come si è gia detto in precedenza, area regionale. Diversa è infatti la vitalità del dialetto passando da un’area a un’altra, come si vede dalla tabella 1. Il dialetto è meno diffuso nell’Italia del Nord-Ovest, e in Toscana e Lazio, mentre è assai vitale nell’Italia del Nord-Est (soprattutto Veneto) e nell’Italia meridionale.

Fra le regioni in cui l’uso dell’italiano appare nettamente prevalente si segnalano il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, cioè l’area del triangolo industriale, mèta, negli anni Sessanta e Settanta, di intensi flussi immigratori che hanno profondamente modificato la composizione demografica di intere città dove nuovi bisogni comunicativi potevano essere soddisfatti solo attraverso una lingua almeno parzialmente comune. Pensiamo, come si è già detto prima, alle grandi fabbriche siderurgiche o meccaniche o ai cantieri edili, dove l’uno accanto all’altro si trovavano a lavorare uomini provenienti da parti diverse d’Italia. Qui la spinta a comunicare anche sul luogo di lavoro in una qualche varietà dell’italiano è stata assai forte. E un caso emblematico è quello di Torino a cui già si è accennato più sopra in questo stesso paragrafo.

Anche le particolari situazioni toscana, da una parte, e laziale, dall’altra, meritano attenzione. In entrambi i casi la differenza fra italiano e dialetto è assai labile e questo porta a rifiutare, nella coscienza linguistica dei parlanti, il concetto stesso di dialetto. Se la stretta continuità fra toscano parlato e italiano è ben conosciuta, qualche parola in più merita la situazione laziale. Ricerche convergenti hanno mostrato come una serie di processi sociali e linguistici a partire dai primi decenni del Cinquecento abbiano portato a una situazione in qualche modo unica nella penisola tutta.

Lo Stato pontificio già all’inizio del Cinquecento è l’unico stato italiano preunitario la cui popolazione sia fortemente pluridialettale: si va dai dialetti veneti, romagnoli e marchigiani settentrionali, di là dunque della linea La Spezia-Rimini, ai dialetti mediani umbro-marchigiani, a quelli della Tuscia e Maremmani, al romanesco, ai dialetti di tipo ciociaro, abruzzese, napoletano. Il ripopolamento urbano dopo il Sacco [di Roma nel 1527] rovescia nella città una massa demografica che non solo schiaccia i residui sopravvissuti nativi, ma che, in una con questi, sperimenta per la prima volta nella storia italiana quelle condizioni di mescolanza pluridialettale e, quindi, di difficoltà a tenersi fermi a una e una sola tradizione dialettale che le altre città italiane hanno cominciato a sperimentare su scala analoga solo dagli anni Venti di questo secolo e che tanta parte hanno avuto nel sospingere verso l’adozione di un idioma più che dialettale, l’italiano, nel parlato e nella vita quotidiana. Roma anticipa dalla prima metà del Cinquecento condizioni proprie della fase più recente della storia linguistica dell’Italia unita (De Mauro, Lorenzetti 1991, p. 326).

A questa crescita enorme delle potenzialità dell’italiano parlato si deve aggiungere anche la pluridialettalità e panitalianità della classe dirigente di Roma. Fattori questi che determineranno un dato in qualche maniera unico nel panorama regionale italiano:

L’opzione per il toscano, che altrove si viene compiendo per scelta politico-amministrativa e letteraria, a Roma e solo a Roma trova una base sociale impensatamente larga, sia nella classe dirigente sia nei ceti popolari, gli uni e gli altri costretti dalla loro iniziale etereogeneità dialettale a cercare un idioma comune d’intesa. Così dal Cinquecento, Roma è l’unico grande centro non toscano in cui ci si sia ingegnati di parlare comunemente quell’italiano che altrove, fuori di Toscana, fu destinato a restare ancora quattro secoli una lingua soltanto ufficiale, domenicale (p. 326).

Questa peculiare dinamica linguistica e sociale che ha dato come risultato una italianizzazione precoce è in grado di spiegare quel 60% del campione di laziali che dichiara di parlare «solo o prevalentemente italiano» nell’inchiesta ISTAT del 2006.

Nell’ultima colonna della tabella 1 è riportata la percentuale di quanti dichiarano di parlare un’«altra lingua». Ci si riferisce con questa etichetta anzitutto alle minoranze linguistiche storiche tutelate dalla l. 15 dic. 1999 nr. 482 a cui già si è accennato. Nell’art. 2 della legge, come già riportato sopra, vengono individuate come minoranze da tutelare la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. La presenza di queste altre lingue è differente da regione a regione e comprende idiomi con storia e status sociolinguistico assai diverso, come il tedesco, lingua maggioritaria nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, e il friulano che viene indicato da una fetta consistente degli abitanti del Friuli Venezia Giulia come lingua di comunicazione all’interno della famiglia, o ancora il sardo che, come si può vedere dai dati della Sardegna, viene classificato da una parte degli intervistati come dialetto e da un’altra parte come altra lingua (entrambi i valori infatti sono consistenti).

Nel primo dei casi citati, il tedesco in Alto Adige, si tratta di un idioma che è lingua nazionale in un’area confinante e ne costituisce almeno in parte un’appendice. Diverso è il caso del friulano (ma anche del sardo e del francoprovenzale), che non possiede alcun legame con una lingua fuori d’Italia.

A partire dalla tabella 1, e dalle considerazioni fin qui fatte, è possibile costruire una sintetica classificazione della situazione linguistica delle diverse regioni italiane secondo due parametri: a) vitalità del dialetto; le regioni in cui il dialetto appare alquanto vitale (somma di quanti parlano «solo o prevalentemente dialetto» o «sia italiano che dialetto» superiore al 50%) sono: Provincia autonoma di Trento, Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia; b) forte presenza di una o più lingue di minoranza riconosciute dalla legislazione italiana; le regioni in cui vi è una consistente minoranza linguistica sono: Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Sardegna.

Dai dati e dalle analisi fin qui fatte sono rimaste per il momento escluse le nuove lingue ‘altre’ parlate dai circa 6 milioni di nuovi italiani che negli ultimi decenni hanno scelto di vivere nel nostro Paese. Le indagini Doxa e ISTAT fin qui viste non ci dicono nulla della conservazione o meno da parte della popolazione migrante delle loro lingue e delle loro scelte relative al repertorio nel suo complesso, in quanto essa non è stata presa in considerazione come realtà da indagare più in profondità (non è stata posta infatti alcuna domanda specifica e l’ISTAT non ha fornito alcun dato relativo alla presenza di immigrati nel campione complessivo).

Per indagare queste realtà utilizzeremo altre indagini che negli ultimi anni sono state condotte in diverse aree metropolitane e regionali e che mostrano alcune linee di tendenza. Faremo questo nel paragrafo successivo, in cui guarderemo oltre i numeri per capire cosa significa parlare più lingue nell’Italia odierna.

Parlare e capire più idiomi: multilinguismo e plurilinguismo nelle diverse aree regionali

Fin dal primo paragrafo si è visto come la vicenda linguistica italiana, nel passato e nel presente, sia contraddistinta da tendenze comuni ma anche da notevoli differenziazioni interne. L’italiano è penetrato oggi, ovunque, in aree sociali e domini ai quali era stato per secoli quasi del tutto estraneo. Ma accanto a questo processo generale che accomuna l’intera penisola, permangono (e in alcuni casi si accrescono) diversità negli usi e negli atteggiamenti linguistici dei parlanti. Di alcune di esse abbiamo già parlato nel paragrafo precedente, analizzando i dati dell’ISTAT relativi al repertorio e alla presenza di italiano e dialetto nei vari gruppi sociali e geografici. Analizzeremo ora più nel dettaglio alcune realtà particolarmente interessanti e complesse. Le differenze che esamineremo riguardano non solo la quantità di lingue presenti in una comunità, cioè il suo tasso di multilinguismo, ma anche il numero e le modalità con cui uno stesso individuo utilizza più idiomi nei diversi contesti comunicativi, dunque il tasso di plurilinguismo.

Assai diversa è la situazione, per es., della Valle d’Aosta, in cui circa l’84% degli individui si dichiara bilingue (italiano + francese) o trilingue (italiano + francese + francoprovenzale), e quella della Puglia dove, accanto a un numero ancora consistente di individui bilingui (italiano + dialetto), vi è un numero assai ridotto di individui che parlano anche una lingua di minoranza vecchia o nuova (esistono in questa regione piccole realtà dove sopravvivono comunità linguistiche francoprovenzali, grecaniche o arbëreshe, in tutto poche migliaia di individui).

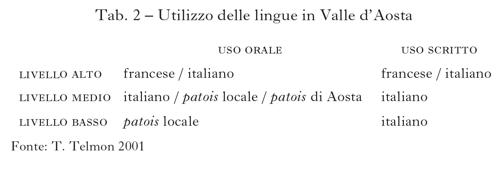

Iniziamo la nostra carrellata da una regione con caratteristiche ben definite sia sul piano territoriale sia su quello linguistico. Si tratta proprio della Valle d’Aosta che, situata all’estremo nord-ovest d’Italia, ha oggi circa 130.000 abitanti. Da un punto di vista generale, la situazione linguistica della regione è caratterizzata dalla diffusa presenza di patois, dialetti locali di matrice latina appartenenti alla famiglia delle parlate francoprovenzali, accanto all’italiano e al francese (e insieme ad altre lingue di minoranza come i dialetti walser, che qui non prendiamo in esame). Il repertorio linguistico della Valle è sintetizzato nela tabella 2.

A questo quadro è da aggiungere fra le varietà basse anche il dialetto piemontese, penetrato dalla Bassa Valle e legato ai flussi commerciali di piccolo e medio raggio.

Prima di esaminare con più precisione la configurazione del repertorio, è bene spendere due parole sulla presenza e sul ruolo del francese. Questo idioma per molti secoli è stato la lingua di cultura e di amministrazione nella Valle. Tale funzione viene confermata nel 1561, quando Emanuele Filiberto concede ai valdostani di continuare a utilizzarlo, pur facendo essi parte dei territori «al di qua delle Alpi» del Ducato Sabaudo. L’uso scritto di tale lingua è stato, inoltre, riconfermato dalle scelte della Regione autonoma che, in virtù del suo statuto speciale decretato nel 1948, ha sancito che ogni atto legislativo dovesse essere redatto sia in italiano sia in francese (cfr. il primo paragrafo del presente saggio, La Costituzione italiana: diritti sociali e diritti linguistici). Sul piano della dinamica linguistica concreta si deve registrare comunque una realtà assai più complessa di quella adombrata in questa scelta amministrativa tesa a prefigurare un «bilinguismo perfetto». Così descrive infatti la situazione Gaetano Berruto:

il francese, per secoli tradizionale lingua di cultura e di identità comunitaria nella Valle, è lingua ufficiale al pari dell’italiano, da cui è stato però soppiantato nell’ultimo secolo come lingua “alta” in seguito alla decisa politica antifrancofona del nuovo stato italiano unitario; ed è sostenuto e promosso dall’amministrazione e dagli ambienti politici e culturali locali, ma non ha oggi una presenza significativa negli usi quotidiani dei parlanti, che riconoscono la propria identità, o alterità, linguistica fondamentalmente nel patois (2003, p. 44).

Nell’ultimo decennio sono state condotte diverse indagini sociolinguistiche che tracciano un profilo accurato della realtà della regione. In particolare nel 2000 è stata effettuata un’inchiesta dal titolo Plurilinguismo scolastico e amministrativo in Valle d’Aosta, curata dalla Fondation Chanoux. Attraverso un questionario appositamente predisposto sono stati intervistati 7200 informatori in 79 unità territoriali.

I risultati di tale indagine autovalutativa mostrano che l’italiano è conosciuto dal 96% della popolazione valdostana, il francese dal 75%, i patois dal 56%, il piemontese dal 27%. Se andiamo però a verificare la percentuale di soggetti monolingui e plurilingui scopriamo che nessuno dichiara di parlare solo francese, mentre il 15% dichiara di essere italofono monolingue; bilingue (italiano + francese) si dichiara il 25% degli intervistati e trilingue (italiano + francese + francoprovenzale) il 51%. L’asimmetria fra italiano e francese è inoltre chiaramente visibile se si analizzano i risultati alla classica domanda relativa ai domini comunicativi («in quale lingua parli con...?»), dove il francese appare del tutto marginale in tutti i contesti, anche quelli formali (per es. negli uffici dell’amministrazione regionale).

Il quadro che emerge da tale indagine mostra una comunità i cui membri si sentono fondamentalmente e soprattutto, appunto, «valdostani», e la cui identità è garantita dai, e appoggiata ai, patois francoprovenzali. In questo contesto, «conoscere» – non «usare», si badi – il francese risulta assai importante per sentirsi membri a pieno titolo della comunità locale, ma allo stesso tempo la maggioranza dei valdostani è grosso modo per il mantenimento della situazione attuale quanto a gestione dei rapporti fra le lingue (in più, con una certa tendenza – significativa data una sua certa velleitarietà – a vedere favorevolmente l’introduzione anche del francoprovenzale negli usi amministrativi) (Berruto 2003, p. 44).

Dal punto di vista del modello di repertorio (tab. 2) ci sono due varietà alte (italiano e francese) e, come varietà basse, i patois locali (accanto al dialetto piemontese pure presente).

Ugualmente articolata e complessa è la seconda area che prenderemo in esame: cioè l’Alto Adige. In seguito all’entrata in vigore del nuovo statuto di autonomia nel 1972 la Regione italiana Trentino-Alto Adige (nome ufficiale Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), con capoluogo Trento, è stata ampiamente esautorata e gran parte delle competenze trasferite direttamente al Trentino, corrispondente alla Provincia autonoma di Trento, e all’Alto Adige, corrispondente alla Provincia autonoma di Bolzano (o più esattamente Provincia autonoma dell’Alto Adige/ Südtirol). Anche nelle indagini ISTAT sopra citate le due province sono trattate separatamente in quanto realtà del tutto autonome.

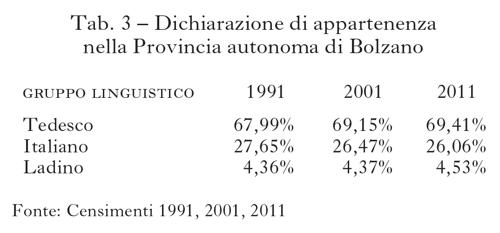

Nei dati ISTAT del 2006 risulta che nella Provincia autonoma di Bolzano il 65,5% degli intervistati ha dichiarato di parlare un’altra lingua rispetto all’italiano. Dentro questo numero si celano due realtà del tutto diverse: il tedesco e il ladino. Il primo è un idioma parificato all’italiano dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (l. cost. 5 del 1948), il secondo è una lingua di minoranza riconosciuta dalla l. 482 del 1999. La consistenza di queste due diverse realtà è perfettamente nota. In occasione del censimento decennale della popolazione, infatti, ogni cittadino maggiore di quattordici anni dichiara la propria appartenenza al gruppo linguistico italiano o a quello tedesco o a quello ladino. In base ai risultati si procede al calcolo della «proporzionale etnica» che serve per l’assegnazione dei posti negli impieghi pubblici, delle case popolari, dei contributi per enti e associazioni. Asili, scuole, case di riposo, per es., sono distribuiti per quote poporzionali alla consistenza dei diversi gruppi etnici. Tale sistema, come più volte è stato rilevato, ignora la realtà in crescita delle famiglie bilingui che devono in ogni caso dichiarare l’appartenenza a uno solo dei gruppi etnici. Dal punto di vista normativo i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi della pubblica amministrazione. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali deve essere usata la lingua del richiedente; quando viene avviata d’ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

I dati degli ultimi tre censimenti hanno quindi registrato la consistenza relativa dei tre diversi gruppi linguistici (tab. 3). Analizzando i dati più nel dettaglio, si può vedere come il gruppo italofono sia concentrato nei cinque centri più grandi (con in testa Bolzano, seguita da Laives, Salorno, Bronzolo, Vadena), otto sono i centri della Val Badia e della Val Gardena a maggioranza ladina e infine i restanti 103 centri sono a maggioranza tedescofona. Per quanto riguarda la città di Bolzano, dove si segnala la presenza di un 73% di italofoni, bisogna ricordare che essa è stata caratterizzata da un pluricentrismo immigratorio che ha ridisegnato completamente il suo assetto linguistico e spaziale. A partire dall’opera di italianizzazione forzosa del ventennio fascista, che spinse la popolazione germanofona ad abbandonare la città alla volta dell’Austria e della Germania, si ebbero tre distinte ondate immigratorie. La prima, negli anni Venti-Trenta, riguardò funzionari e impiegati dello Stato di provenienza laziale, lombarda, emiliana e veneta; la seconda, degli anni Quaranta, i contadini veneti; la terza, dopo il secondo conflitto mondiale, interessò anche le regioni meridionali. Si tratta quindi di una popolazione linguisticamente assai composita, in cui rimangono tracce significative di parlate dialettali venete e trentine.

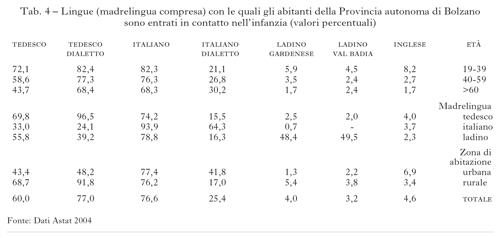

La ripartizione in gruppi linguistici evidenziata nella tabella 3 segnala in linea di massima le lingue materne degli abitanti della Provincia di Bolzano, ma non ci dà alcuna indicazione sulla configurazione del repertorio dei singoli parlanti e in particolare riguardo al loro tasso di plurilinguismo. Un’inchiesta campionaria del 2004 su 1300 individui a partire dai 19 anni di età, dal titolo Barometro linguistico dell’Alto Adige. Uso della lingua e identità linguistica in provincia di Bolzano (citata d’ora in avanti come ASTAT 2004) costituisce un punto di avvio molto interessante per una riflessione più approfondita sulla compresenza di più idiomi nel repertorio individuale. Dai dati di questa inchiesta si evince che l’82% della popolazione che dichiara di appartenere al gruppo italiano indica come seconda lingua il tedesco, mentre chi appartiene al gruppo tedesco indica per la quasi totalità l’italiano. Situazione più composita nel gruppo ladino, per cui la seconda lingua può essere il tedesco (25%), l’italiano (44%), o entrambi (44%).

Tale plurilinguismo individuale è scandagliato più in profondità da un’altra serie di domande relative sia alla plurialità degli idiomi in gioco sia alle modalità del rapporto con le lingue. Fra i quesiti più interessanti e capaci di cogliere le peculiarità del multilinguismo altoatesino è quello relativo al contatto spontaneo nella prima infanzia. La domanda era cosi formulata: «Con quali lingue è entrato in contatto nel corso della Sua infanzia (madrelingua compresa)?» Le risposte (tab. 4) contemplavano sette diverse possibilità: oltre all’inglese, erano presenti due varietà di ladino (della Val Badia e della Val Gardena), l’italiano, un dialetto italiano, il dialetto standard (hochdeutsch) e una varietà dialettale del tedesco.

La percentuale di quanti dichiarano di avere vissuto in situazioni di plurilinguismo fin dall’infanzia appare altissima in tutti i gruppi. Con in testa ancora una volta il gruppo tedesco che, oltre ad avere avuto per il 96,5% contatto con il dialetto tedesco e il 69,8% con il dialetto standard, ha avuto contatti anche con l’italiano (nella varietà standard 74,2% e dialettale 15,5%) e in proporzioni decisamente assai più contenute con il ladino e l’inglese. Inferiore, anche se sempre rilevante, il tasso di plurilinguismo del gruppo italiano. Considerando i dati per classi di età si vede inoltre un intensificarsi dei contatti con le diverse lingue e varietà linguistiche con il diminuire dell’età dell’intervistato, con la sola eccezione del dialetto italiano che è in calo complessivamente nella classe d’età dai 19 ai 39 anni.

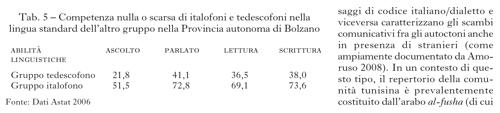

Accanto alla tabella 4 ne va comunque collocata una seconda (tab. 5), sempre tratta dalla stessa inchiesta, in cui vengono evidenziati quanti hanno una competenza scarsa o nulla della lingua dell’altro gruppo più importante. Sono il 51% gli italofoni che dichiarano di capire poco o non capire per nulla il tedesco, e addirittura il 72,8% quanti dichiarano di saperlo parlare poco, mentre solo il 21,8% dei tedescofoni capisce poco l’italiano e il 41,1% lo sa parlare poco.

Questi ultimi dati, insieme a quelli riportati in precedenza relativi alla forte differenziazione fra centri grandi e piccoli centri, ridimensionano molto l’idea di un Alto Adige in cui la competenza di più lingue sia un patrimonio collettivo consolidato; accanto a una realtà di diffuso multilinguismo, in realtà, la competenza plurilingue è posseduta solo da una parte della popolazione, e con riferimento a pochi centri urbani si può infatti parlare di una società plurilingue, multiculturale e multietnica.

La nostra disamina sulle realtà caratterizzate dalla compresenza di più idiomi continua ora con la situazione del Nord-Est (Veneto, Trentino e Friuli), da sempre individuata come peculiare, per l’alto numero dei dialettofoni. I dati del 1996 vedevano una percentuale dell’82,1% di veneti che indicavano di parlare in casa in dialetto, al quarto posto dopo alcune regioni centromeridionali; rilevante anche il 77,3% di chi diceva di parlare in dialetto o sia in dialetto sia in italiano fuori casa, in questo caso collocandosi al secondo posto fra le regioni italiane.

Le inchieste più recenti (ISTAT 2000 e 2006) hanno mostrato, come si è visto, percentuali molto più basse, ma collocano sempre il Veneto ai vertici della classifica nazionale relativamente alla vitalità del dialetto. I dati ISTAT 2006 già esaminati nel precedente paragrafo L’Italia linguistica in cifre e parole, per quanto riguarda la dialettofonia in famiglia danno al Veneto la percentuale in assoluto più alta (38,9% di risposte «solo o prevalentemente in dialetto»). L’alternanza tra lingua e dialetto riguarda il 31% del campione. Il dialetto appare dunque presente in varia misura in più del 70% degli intervistati veneti. Il dato però certamente più significativo è la presenza del dialetto nelle interazioni con estranei: la risposta «solo o prevalentemente in dialetto» è stata selezionata dal 15,7% degli intervistati, la percentuale più alta fra le regioni italiane; inoltre il 28,7% ha indicato la risposta «sia in dialetto che in italiano». Sommando i due dati otteniamo che il 44% del campione dichiara di usare il dialetto non solo in famiglia, ma anche con chi è identificato come esterno alla propria comunità.

Questo elemento è in qualche maniera confermato dai dati che provengono dalle inchieste proprio sugli esterni alla comunità, cioè gli immigrati stranieri che nel censimento 2011 risultano essere il 9,4% della popolazione veneta (in numeri assoluti 457.328 persone). In una ricerca dell’istituto di indagini demoscopiche Quaeris, che nel 2009 ha sondato il rapporto degli immigrati con il dialetto veneto, emerge che una percentuale assai rilevante di essi (circa l’85%) considera il dialetto utile sia per il lavoro sia per sviluppare relazioni sociali con i veneti, e addirittura il 65% sostiene di parlarlo o quantomeno di capirlo.

Commentando la particolare situazione veneta, Lorenzo Tomasin (I dialetti veneti: persistenza ed evoluzione nel corso dei 150 anni unitari, 2011, http://www.treccani.it/scuola/dossier/2011/150_lingua/tomasin.html) segnala acutamente un dato per noi molto interessante, cioè che la forte dialettofonia della regione non deve essere vista come una condizione di arretratezza, ma anzi deve essere legata a un secondo importante dato relativo al multilinguismo:

Che tale distribuzione non sia frutto di condizioni d’arretratezza ma, al contrario, rappresenti una preziosa dotazione culturale appare suggerito da due indizi: da un lato, la forte ‘tenuta’ del dialetto – ossia la limitata erosione dei suoi àmbiti d’uso da parte dell’italiano – anche nel periodo di maggiore vivacità economica e sociale della regione (i dati Istat relativi al 2000, cioè al culmine dell’ascesa economica del Nordest prima della recessione d’inizio secolo, parlano di una intatta vitalità del dialetto in pieno boom); da un altro, i dati relativi alla conoscenza delle lingue straniere, che situano il Veneto ai valori più alti: al terzo posto, cioè, dopo Lombardia e Friuli (al quinto se si considerano anche le aree in cui una lingua straniera è anche lingua ufficiale, cioè Alto Adige e Val d’Aosta), il che pare suggerire che, proprio come accade nel vicino Friuli, la convivenza dell’italiano con una fortissima tradizione linguistica locale favorisce, anziché ostacolare, la propensione dei cittadini all’apprendimento di altre lingue.

Andiamo ora all’altro capo dell’Italia per indagare anche qui il rapporto fra nuove realtà immigratorie e il dialetto. Un altro osservatorio privilegiato sui fenomeni sociolinguistici in corso nell’Italia contemporanea è infatti costituito dalla Sicilia e in particolare da alcune realtà come Palermo e Mazara del Vallo. In particolare questa seconda cittadina, posta nell’area sud-occidentale della Sicilia, testa di ponte per le comunicazioni con l’Africa del Nord, è scenario di un fenomeno immigratorio che emerge nel quadro nazionale per antichità, consistenza e omogeneità dei luoghi di provenienza. Essa infatti comincia ad accogliere i primi flussi immigratori già negli anni Sessanta, quando l’Italia non aveva ancora conosciuto la conversione da Paese d’emigrazione a Paese d’immigrazione.

Gli immigrati di Mazara provengono quasi tutti dalla Tunisia e hanno raggiunto presto una consistenza numerica notevole. Ancora negli anni Ottanta la provincia di Trapani, con le sue 1.700 presenze, ospitava più del 60% dei tunisini presenti nell’isola contro il 14% di Palermo, contraddicendo lo schema classico che identifica nelle grandi città i principali poli d’attrazione. E nel 2011 gli immigrati di Mazara (circa il 5% dell’intera popolazione) erano ancora costituiti quasi esclusivamente da tunisini (il 78% circa) che, dopo aver toccato la cifra di più di 3.000 individui nel 1995 (se consideriamo solo quelli regolarmente registrati), si sono assestati intorno ai 2.000 negli anni successivi.

La principale attrazione del centro è data da un settore peschereccio organizzato secondo modalità peculiari, per cui si sta a mare per lunghi periodi senza ritornare in porto. È normale dunque per questi uomini, dopo avere passato fino a 40 giorni lontano da casa, sbarcare per un tempo limitatissimo e ripartire per un nuovo imbarco. Lo spazio fisico e sociale all’interno del quale si muove la maggioranza di questi immigrati appare così ristretto ai pochi metri quadrati che costituiscono la superficie di una barca dove vivono l’uno accanto all’altro pescatori stranieri e autoctoni. Il siciliano predomina in questo contesto come lingua di comunicazione, anche se si tratta assai spesso di forme di interazione molto semplici e stereotipate (limitate in gran parte alle routine lavorative).

D’altra parte, il dialetto conserva in generale a Mazara una forte vitalità e viene utilizzato in un’ampia gamma di domini, anche formali, di sovente in alternativa con l’italiano. Continui passaggi di codice italiano/dialetto e viceversa caratterizzano gli scambi comunicativi fra gli autoctoni anche in presenza di stranieri (come ampiamente documentato da Amoruso 2008). In un contesto di questo tipo, il repertorio della comunità tunisina è prevalentemente costituito dall’arabo al-fusha (di cui si ha spesso una mera competenza passiva e che funziona da lingua alta) e dal dialetto tunisino (con il ruolo di lingua bassa) come idiomi di partenza.

Per quanto riguarda la lingua d’arrivo siamo in presenza di un codice misto siciliano/italiano, all’interno del quale i due idiomi si mescolano continuamente non sempre con consapevolezza da parte del locutore. Ciò è particolarmente vero per i pescatori che, inseriti in contesti lavorativi linguisticamente poveri, tendono a sviluppare un’interlingua assai elementare con marcata tendenza alla fossilizzazione.

La forte presenza del dialetto all’interno degli scambi comunicativi fra gli autoctoni della città di Mazara è del resto inserita all’interno di una realtà linguistica, quella dell’intera isola, caratterizzata da una persistente presenza delle varietà locali, in particolare al di fuori dei grandi centri urbani (D’Agostino, Paternostro 2013).

Nuovi usi linguistici fra Facebook e graffiti

Abbiamo sin qui visto la complessità della situazione sociolinguistica del Paese. In un quadro dai caratteri non omogenei, alcuni dati sembrano comunque assodati. Il primo è l’ampiezza del movimento che ha condotto la grande maggioranza degli italiani a praticare varietà diverse della lingua nazionale anche nella quotidianità, e non solo in momenti eccezionali.

Ritornando alle già menzionate indagini quantitative dell’ISTAT (su dati raccolti tra il 1974 e il 2006), è possibile seguire questo processo attraverso il progressivo contrarsi di coloro che dichiarano di usare «solo o prevalentemente il dialetto» nell’ambito familiare, passati dal 32% nel 1988 al 24% nel 1995, fino a giungere al 19% nel 2000 e al 16% nel 2006 (dati ISTAT). Ciò indica che, stando alla percezione dei parlanti, anche fra le mura domestiche l’italiano è ormai una presenza costante, da solo o in alternanza con il dialetto.

Un secondo grande cambiamento è dato dal fatto che la lingua nazionale è divenuta l’idioma in cui imparano a parlare le giovani generazioni in maniera del tutto generalizzata in molte aree regionali, in alternanza con il dialetto in altre aree, in altre ancora in alternanza con lingue di minoranza, come l’Alto Adige e la Valle d’Aosta di cui si è detto sopra. Indagini quantitative e qualitative di vario tipo hanno documentato ampiamente questa microrivoluzione che, negli ultimi decenni, ha avuto per protagonisti i padri e le madri. Si tratta di un mutamento essenziale nel rapporto fra i codici che ha condotto l’italiano a occupare anche lo spazio dell’oralità primaria insieme alla quale, e attraverso la quale, si sviluppa, fin dalla nascita, il sistema di concettualizzazione e organizzazione dell’esperienza.

È importante ricordare che ciò è avvenuto anche in famiglie ancora poco italofone (nel senso della quotidianità d’uso dell’italiano) e dove basso era il livello culturale dei suoi membri (in termini di titolo di studio ma anche di lettura di libri e giornali). Tali nuclei familiari hanno spinto i propri figli a iniziare a parlare in italiano ritenendolo un importante vantaggio sociale. Si è già visto bene questo processo, complesso e certamente non indolore, nell’autobiografia linguistica riportata precedentamente. Un numero d’individui non precisamente quantificabile, ma certo alto, ha avuto come lingua materna, quindi, un idioma nel quale madre e padre avrebbero avuto difficoltà a esprimere sentimenti, argomentare opinioni, raccontare aspetti essenziali della propria vita.

Tutto ciò deve essere tenuto presente quando si valuta il risultato di questo processo di italianizzazione. Molte ricerche confermano che in gruppi sociali più recentemente giunti all’acquisizione di varietà della lingua nazionale, questa conquista sia ancora precaria:

basta poco (condizioni emotive, situazioni esterne complicate, contesti culturali più sofisticati) e il parlante annaspa o ‘deraglia’, non solo sull’assetto macro e microtestuale, ma persino nella correttezza delle forme. Per non menzionare poi quello che sembra il dato più vistoso, la povertà e gracilità dell’italiano di recente acquisizione, un italiano che è stato definito, con una metafora forse troppo valutativa, ma non priva di efficacia, «la lingua di plastica» (Sornicola 2005, p. 223).

Le modalità e i caratteri di questa italianizzazione del Paese, differente da regione a regione, da comune a comune (si ricordi l’importanza del fattore «centro abitato» rilevata sopra), da gruppo sociale a gruppo sociale, insieme alla presenza di lingue di minoranza con diverso ruolo e prestigio, fanno sì che il repertorio linguistico degli italiani sia, ancora oggi, assai variegato. Anche sul piano interno alla lingua, se è vero, infatti, che l’italiano appare più o meno permeato (soprattutto a livello fonetico e lessicale) dalle diverse varietà dialettali, è sul versante dei dialetti che possiamo rilevare un più significativo fenomeno di avvicinamento strutturale all’altro codice, da cui vengono assunte forme, tratti, costrutti. L’italianizzazione dei dialetti è un fenomeno sicuramente non recente ma che, almeno sul piano lessicale, ha avuto un’accelerazione negli ultimi decenni. In un ampio numero di aree, pensiamo soprattutto al mondo della tecnica e dell’economia, ma anche allo sport, al tempo libero, le risorse lessicali dei dialetti sono assai limitate. Essi attingono dunque pienamente all’italiano che, a sua volta, in più casi, attinge all’inglese.

Negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, guardando all’insieme del movimento d’italianizzazione che si stava realizzando nel Paese, si poteva pensare che, nel volgere di qualche generazione, i dialetti sarebbero scomparsi, in qualità d’idiomi autonomi, dal repertorio italiano. Era in corso infatti una progressiva perdita di parlanti nativi, di funzioni svolte, di domini d’impiego, di ricchezza e produttività strutturale dello stesso idioma.

I dati ISTAT del 2000, che pure sancivano la definitiva entrata nel territorio delle relazioni intrafamiliari della lingua nazionale, sembravano, nello stesso tempo, segnare una stabilizzazione nei rapporti fra i due idiomi. La presenza non trascurabile del dialetto, almeno soggettivamente percepita, era testimoniata da quel 49% circa d’intervistati che dichiarava di utilizzare alternativamente italiano e dialetto in relazione alle diverse situazioni comunicative.

Inoltre – e questo è un elemento di grande interesse – passando dal 1995 al 2000, l’italofonia esclusiva all’interno della famiglia non era aumentata. Quanti dichiaravano di usare solo l’italiano in questo importantissimo dominio si attestavano, in entrambe le rilevazioni, sul 44% circa. I dati forniti dall’ISTAT relativi all’inchiesta effettuata nel 2006 confermano l’impressione di un nuovo equilibrio nei rapporti fra i codici. Ricordiamo infatti che il numero degli italofoni esclusivi all’interno della famiglia è salito solo di un punto percentuale, attestandosi sul 45%. Siamo dunque ben lontani da quel tracollo dei dialetti che, secondo alcune analisi, avrebbe preceduto di qualche decennio la loro sostanziale scomparsa.

Dal confronto tra le diverse inchieste effettuate dall’ISTAT emerge, inoltre, un altro elemento di grandissima importanza: i parlanti si sono mossi e si muovono in direzione sia dell’italiano sia dei dialetti. Se prendiamo come punto di osservazione la stessa fascia generazionale, intervistata dall’ISTAT a intervalli di tempo costanti, vediamo decrescere significativamente il numero di quanti possono essere classificati come italofoni esclusivi. Una parte dei ragazzi che a dieci anni dichiarava di non parlare dialetto, neanche in alternanza con l’italiano, in nessun dominio comunicativo, a dieci anni di distanza non si percepisce più come monolingue italofona.

Ai dati fin qui visti, che indicano quanto meno un rallentamento nel processo di perdita di vitalità delle varietà locali, si sono aggiunti recentemente altri elementi di grande interesse. Da più parti è stato segnalato, infatti, l’emergere di «una nuova dialettalità» in ambiti quali gli SMS, nella comunicazione mediata dal computer (forum, chat, siti web, e-mail), nella pubblicità, nelle lingue esposte (insegne dei locali, graffiti ecc.), nella musica giovanile. A questo proposito Gaetano Berruto rilevava che «un motto dell’Italia alle soglie del terzo Millennio sembra essere “ora che sappiamo parlare italiano, possiamo anche (ri)parlare dialetto”» (2002, p. 48). Si tratta dunque di fenomeni che vanno interpretati, anzitutto, come segnali di una definitiva italianizzazione della nazione, tale da consentire anche una nuova collocazione del dialetto, che non è più considerato soltanto sintomo d’ignoranza e ostacolo alla promozione sociale.

È comunque utile distinguere fra realtà assai diverse: dall’utilizzo del dialetto come risorsa espressiva accanto ad altre (varietà diverse dell’italiano, inglese, spagnolo) a iniziative di sapore conservativo e nostalgico che si servono spesso delle grandi potenzialità comunicative di Internet (siti di testi letterari e proverbi dialettali, curiosità varie e pagine amatoriali).

Berruto ha proposto di distinguere quattro categorie di valori principali da attribuire al dialetto: 1) valore comunicativo effettivo come lingua d’uso funzionale dell’impiego quotidiano; 2) valore di risorsa espressiva con funzione principalmente ludica; 3) valore di rappresentazione e sottolineatura simbolica e ideologica di mondi di riferimento e di valori socioculturali; 4) valore di mera raccolta di materiali e tradizioni con intenti folkloristici e museografici (2006, p. 120).

Le quattro categorie si rapportano in maniera assai diversa alla vitalità di un repertorio linguistico. È evidente, infatti, che

un dialetto ancora presente come lingua d’uso della comunicazione quotidiana è membro a pieno titolo del repertorio linguistico, un dialetto ridotto a richiamo folkloristico locale o ad antologia di materiali in un sito web non lo è più, e un dialetto ridotto a fonte di reperti da conservare come memoria di una cultura passata è defunto (in un certo senso la “museizzazione” certifica l’estinzione) (2006, p. 120).

Sotto l’etichetta di «nuova dialettalità» o di «risorgenze dialettali» rischiano di essere collocate, dunque, realtà sociolinguistiche che hanno pochissimo in comune. Tralasciando del tutto ciò che attiene alla conservazione museografica del materiale dialettale, concentreremo l’attenzione sulle manifestazioni che riguardano le altre categorie sopra elencate prendendo in considerazione tre ambiti diversi: la pubblicità, la comunicazione mediata dal computer, le lingue esposte, la canzone. Rispetto a tutte e tre gli ambiti comunicativi è opportuno rilevare che, all’interno di un processo che riguarda tutta quanta la penisola, alcune aree regionali, e ancor di più alcune aree urbane, si segnalano per la diffusione e la consistenza di fenomeni che sono etichettabili sotto le grandi macrocategorie che abbiamo visto.