Sottosviluppo

Sottosviluppo

di Paolo Sylos-Labini

Sottosviluppo

sommario: 1. Lo sviluppo economico: storia e teoria. 2. Il processo di colonizzazione. 3. Colonie di sfruttamento e colonie di popolamento. 4. Misure del sottosviluppo. 5. I paesi sottosviluppati nei diversi continenti. 6. Le strutture sociali. 7. Alcune ragioni della varietà nei saggi di sviluppo. 8. L'agricoltura. 9. Il problema della fame e la politica demografica. 10. Lo sviluppo industriale. 11. Le imprese multinazionali. 12. Commercio estero e progresso tecnico. 13. Le politiche di sviluppo. 14. Conflitti interni e conflitti internazionali. 15. Gli obiettivi dello sviluppo e le prospettive economiche. 16. Riforme e rivoluzione. □ Bibliografia.

Non s'intende svolgere un'esposizione sistematica, ma solo fornire qualche ragguaglio sul problema del sottosviluppo e prospettare, in modo ordinato, alcuni temi di riflessione. In particolare, il proposito è di mettere in chiaro l'ampiezza e la complessità del problema, che a rigore richiederebbe il lavoro congiunto di studiosi appartenenti a differenti discipline: non solo l'economia, ma anche la storia (specialmente la storia economica), l'antropologia, la demografia, la sociologia, la politologia, il diritto. Un'analisi elaborata da chi coltiva una sola di queste discipline non può che essere molto parziale.

1. Lo sviluppo economico: storia e teoria

I processi di sviluppo sono molteplici e hanno carattere storico. Pertanto, le possibilità di teorizzare, ossia di generalizzare, alcuni aspetti essenziali di siffatti processi sono inevitabilmente limitate. Ciononostante, conviene compiere tentativi in questa direzione, poiché le alternative si presentano come meno efficaci e più costose dal punto di vista interpretativo. In via preliminare, conviene distinguere diversi ‛stadi' nell'evoluzione economica delle società. Accogliendo i suggerimenti di Adam Smith, possiamo distinguere tre stadi primitivi, durante i quali non c'è ancora la proprietà privata della terra: caccia e pesca, pastorizia e agricoltura di sussistenza; a questi tre stadi occorre aggiungere, almeno nel caso dell'Europa (Grecia e Roma), lo stadio dell'economia fondata sul lavoro degli schiavi. Seguendo i suggerimenti dello stesso Smith e sulla scorta dell'analisi di Karl Marx, nell'epoca moderna distinguiamo tre stadi ulteriori: agricoltura feudale, capitalismo mercantile e capitalismo industriale. Naturalmente, fra i diversi stadi non vi sono mai confini netti e non di rado coesistono attività economiche e strutture sociali proprie di stadi diversi, anche se in una data epoca e in un dato paese tendono a prevalere un certo tipo di attività economica e un certo tipo di struttura sociale. Sebbene periodi di espansione produttiva abbiano avuto luogo presumibilmente in tutte le società anche negli stadi non recenti, sulla base di sporadiche innovazioni, è solo durante lo stadio del capitalismo industriale, là dove si afferma, che lo sviluppo diventa, pur tra fluttuazioni, un processo sistematico che ha assunto forme diverse nei diversi paesi capitalistici e forme particolarissime nei casi, recenti da un punto di vista storico, dei paesi a economia pianificata.

Ben poco si può comprendere dei paesi oggi ‛sottosviluppati' o ‛arretrati' senza una qualche nozione di storia economica con particolare riguardo alla colonizzazione che ebbe luogo durante gli ultimi due stadi sopra richiamati, e cioè lo stadio del capitalismo mercantile e quello del capitalismo industriale (v. colonialismo; imperialismo).

2. Il processo di colonizzazione

Il processo di colonizzazione è molto antico e ha assunto contenuti diversi nelle diverse epoche storiche.

Adam Smith osserva che la colonizzazione greca e quella romana differiscono fra loro e differiscono ancora più profondamente dalla colonizzazione dell'età moderna, che segue le grandi scoperte geografiche compiute da Vasco da Gama e da Cristoforo Colombo. Smith attribuisce un'importanza capitale alle scoperte geografiche e agli effetti che ne sono derivati. A questo proposito conviene riportare un passo dello stesso Smith, ove si trovano osservazioni quasi profetiche che indicano la straordinaria capacità di sintesi storica del padre della teoria economica moderna.

‟La scoperta dell'America e quella del passaggio del Capo di Buona Speranza per le Indie Orientali sono i due più grandi e importanti avvenimenti ricordati nella storia dell'umanità. Le loro conseguenze sono già state molto grandi; ma, nel breve periodo dei due o tre secoli che sono trascorsi da queste scoperte, e impossibile che si sia potuta vedere tutta l'importanza delle loro conseguenze. Nessuna sapienza umana può prevedere quali benefici, o quali sventure, possano in futuro derivare all'umanità da questi grandi avvenimenti. Unendo in qualche modo le parti più lontane del mondo, permettendo loro di soddisfare reciprocamente i loro bisogni reciproci, di aumentare reaprocamente le loro soddisfazioni e di incoraggiare reciprocamente le loro attività produttive, la loro tendenza generale sembrerebbe essere benefica. Tuttavia, per gli indigeni delle Indie Orientali e Occidentali, tutti i vantaggi commerciali che possono essere derivati da questi avvenimenti sono stati sommersi e perduti per le terribili sventure che essi hanno provocato. Sembra però che queste sventure siano derivate da cause accidentali piuttosto che da qualcosa che fosse nella natura di quegli stessi avvenimenti. Al tempo in cui vennero compiute queste scoperte, la superiorità di forze risultava essere così grande a vantaggio degli Europei, che essi poterono commettere impunemente ogni tipo di ingiustizia in quei paesi lontani. In futuro, forse, gli indigeni di quei paesi potranno diventare più forti, oppure gli Europei potranno diventare più deboli e gli abitanti di tutte le varie parti del mondo potranno forse pervenire a quell'uguaglianza di coraggio e di forze che, ispirando loro un timore reciproco, può sola trattenere l'ingiustizia delle nazioni indipendenti inducendole a rispettare in qualche misura i loro diritti reciproci" (v. Smith, 1776; tr. it., vol. II, p. 618).

Da un lato, dunque, Smith mette in rilievo i benefici, dall'altro, le ‟terribili sventure" provocate da quelle scoperte e le ‟ingiustizie" che gli Europei hanno potuto compiere nei paesi del Nuovo Mondo, grazie alla superiorità delle loro forze. Naturalmente, la sua analisi è centrata sulla colonizzazione nello stadio del capitalismo mercantile, dal momento che ai suoi tempi il capitalismo industriale era ancora di là da venire. In termini schematici si può dire che il primo processo, che si svolge dal Cinquecento al principio dell'Ottocento, è reso possibile da importanti innovazioni nel campo della navigazione ed è determinato da un triplice obiettivo: ricerca di oro e di altri metalli preziosi; costituzione di ‛empori', per la vendita di merci della madrepatria e per l'acquisto, in condizioni di monopolio assoluto, di merci esotiche da rivendere nel paese colonizzatore; costituzione di piantagioni per produrre (di solito per mezzo di schiavi) merci da vendere poi nella madrepatria: zucchero, caffè, tabacco, cacao. Per mantenere il controllo delle colonie di sfruttamento e delle città-emporio, vengono irrobustite le flotte da guerra e sono costituite colonie e roccheforti con fini essenzialmente strategico-militari.

Le specifiche e diverse motivazioni di questa fase corrispondono alle caratteristiche del sistema sociale delle più forti società organizzate del tempo (in un primo momento, fra il Cinquecento e il Seicento, Portogallo e Spagna; quindi anche Olanda, Francia e Inghilterra). Si tratta di sistemi con una struttura portante ancora di tipo feudale, ma nei quali si vanno rafforzando i ceti mercantili, che - in una con i più alti funzionari e amministratori dei principi o monarchi - trovano proprio fuori della patria d'origine i modi più rapidi per arricchirsi e quindi per salire socialmente. L'arricchimento, in quel periodo, avviene soprattutto attraverso il commercio, e specialmente attraverso il commercio di prodotti esotici e di pietre preziose. L'esigenza di sostenere lo sviluppo dei traffici con una crescente quantità di moneta - che in quel tempo era costituita prevalentemente da oro e da argento - spiega la grande attrazione esercitata sui mercanti, sugli avventurieri e sui monarchi dai nuovi giacimenti di metalli preziosi.

In questo primo periodo, gli strumenti che formalizzano giuridicamente la colonizzazione sono gli Atti di navigazione - particolari leggi che attribuiscono il monopolio assoluto dei traffici con determinati paesi dominati (colonie) a determinati paesi dominanti e, a questo fine, stabiliscono regole rigorose ed esclusive sui modi e sui mezzi di comunicazione marittima. Gli strumenti organizzativi e integrativi di tali norme sono le compagnie commerciali, composte da mercanti e da funzionari, alle quali il monarca attribuisce l'esercizio monopolistico dei traffici con le colonie. Certe nazioni, invece di dare il monopolio a una compagnia, concentrano tutto il commercio delle loro colonie in un determinato porto della madrepatria. Adam Smith, pur riconoscendo, a malincuore, una funzione storica agli Atti di navigazione e ai monopoli delle compagnie commerciali, li considera, per il suo tempo, sorpassati e deleteri; egli è favorevole, nell'interesse stesso dei paesi dominanti, al libero scambio tra le colonie e tutti i paesi.

Fra i paesi dominanti di questo periodo occorre distinguere, da un lato, i paesi iberici, Spagna e Portogallo, e dall'altro, Francia e Inghilterra; il sistema sociale in entrambi i casi è misto (feudale e mercantile nello stesso tempo), ma nel primo caso prevalgono le caratteristiche feudali, nel secondo quelle capitalistico-mercantili. Il Portogallo, quindi, e ancor di più la Spagna, ‛esportano' nelle colonie istituti tipicamente feudali, specialmente in quelle che diventano colonie di popolamento (così per l'assegnazione di terre in molti paesi dell'America Latina è usata l'encomienda, forma di concessione che conferisce al funzionario o al mercante che ne beneficia una giurisdizione completa, di tipo appunto feudale, su uomini e cose a lui assegnati). Gli istituti esportati dalla Francia e dall'Inghilterra nelle colonie hanno invece caratteristiche meno feudali e molto più capitalistiche. Inoltre, in Inghilterra le lotte religiose portano a un'emigrazione verso le colonie del Nuovo Mondo di persone che, per la maggior parte, all'atto della partenza non sono nè mercanti nè funzionari nè puri e semplici avventuneri e che tendono a costituire comunità libere, strutturate con istituti autonomi e non creati strumentalmente in funzione coloniale. Anche l'azione di questi coloni verso gli indigeni è spietata: essi vengono relegati in terre poco accessibili e poco fertili o addirittura sterminati. Tuttavia, gli sviluppi delle colonie di popolamento sono ben diversi da quelli delle colonie di puro sfruttamento o delle colonie di popolamento con forme organizzative di tipo feudale.

Nel periodo del capitalismo industriale moderno (dal principio dell'Ottocento in poi) le motivazioni specifiche delle colonizzazioni cambiano e cresce il loro numero: accanto alle motivazioni essenzialmente commerciali (fra cui diventa molto più rilevante la ricerca di sbocchi per i prodotti della madrepatria), compare o si rafforza la ricerca di materie prime per l'industria della madrepatria (minerali, cotone, prodotti alimentari). Con lo sviluppo dei moderni imperi - segnatamente quello inglese e quello francese - si fanno più numerosi e più importanti i casi di colonie o di zone coloniali conquistate e mantenute per ragioni strategico-militari, e in particolare per rafforzare il controllo della madrepatria sui grandi imperi coloniali.

Le più violente lotte coloniali del nostro tempo si svolgono dal 1870 in poi e culminano con la prima guerra mondiale che ha, fra le sue molteplici motivazioni, anche quella di procedere a una nuova spartizione delle colonie. Appartengono a questo periodo (1876-1918) una prima e poi una seconda spartizione dell'Africa. In questi anni si afferma anche il colonialismo della Germania, poi stroncato dall'esito della prima guerra mondiale. La Russia zarista (ove tuttavia il capitalismo industriale ha uno sviluppo tardivo e limitato) realizza le sue conquiste coloniali verso l'Oriente, e in Estremo Oriente si afferma il colonialismo del Giappone, ove, a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, comincia a delinearsi un rapido sviluppo di tipo industriale. Anche l'Italia tenta di inserirsi - con successi molto modesti - nella spartizione coloniale dell'Africa e nella conquista di punti coloniali in Cina, le cui coste sono però largamente dominate dai maggiori paesi imperialistici (Inghilterra, Francia, Giappone).

Fra le molteplici motivazioni della seconda guerra mondiale non mancano quelle connesse alla politica imperialistica e coloniale, ma il loro peso non è determinante nello scoppio del conflitto. Dalla fine di questa guerra si mette in moto un generale processo di decolonizzazione: molti paesi acquistano così, almeno formalmente, la loro indipendenza politica. Ciononostante, almeno in un primo periodo, il dominio delle potenze coloniali continua a farsi sentire e, malgrado i rapidi cambiamenti, la tremenda eredità del passato pesa sui paesi di recente indipendenza politica, come pesa tuttora sui paesi che questa indipendenza politica hanno ottenuto molto tempo fa: è questo il caso, per es., di molti paesi dell'America Latina.

Quelli che oggi vengono definiti paesi sottosviluppati o arretrati sono di regola paesi che in un tempo più o meno recente sono stati, in una forma o nell'altra, paesi coloniali: le eccezioni a questa regola, come la Turchia e l'Iran, sono più apparenti che reali. Alcuni paesi un tempo coloniali, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno conquistato in epoca lontana la loro autonomia totale o parziale, e oggi sono anzi fra i paesi economicamente più progrediti. Si tratta però, come si è già accennato, di paesi che erano già in origine colonie di tipo speciale: colonie di popolamento, e inoltre con particolari caratteristiche e particolari istituti ‛importati' dai coloni.

3. Colonie di sfruttamento e colonie di popolamento

Le colonie di sfruttamento si affermarono particolarmente nelle zone equatoriali e tropicali: il clima rendeva difficile l'insediamento dei bianchi, i quali, dopo aver conquistato quelle terre, si limitavano a promuovere il commercio e la produzione agricola o mineraria con l'impiego di schiavi o di salariati.

Nelle colonie africane gli indigeni stessi furono trasformati in schiavi o costretti a lavorare come salariati; nelle colonie spagnole e portoghesi e, in seguito, nelle colonie inglesi delle zone tropicali del continente americano furono invece portati come schiavi milioni di uomini catturati in Africa, poiché gli indigeni di quelle zone si erano dimostrati inadatti al lavoro nelle piantagioni e nelle miniere. Per disporre delle terre possedute dagli indigeni e trasformarle in piantagioni o in miniere o anche (in certe regioni) in aziende agricole condotte dai coloni bianchi, sono stati perpetrati veri e propri genocidi, particolarmente in Brasile, in certe colonie spagnole e in due paesi che originariamente sono stati colonie di popolamento, Stati Uniti e Canada. Quanto al commercio degli schiavi, occorre osservare che, analogamente alla colonizzazione, anche la schiavitù dell'epoca moderna differisce in modo sostanziale da quella dell'epoca antica. Il commercio degli schiavi è stato attuato soprattutto da mussulmani, Portoghesi (nel Cinquecento Lisbona fu il maggior centro europeo di questo commercio), Spagnoli, Inglesi (Liverpool divenne un centro importante nel Settecento) e Olandesi.

Durante il periodo del capitalismo industriale nelle colonie di sfruttamento la situazione generale subisce profondi mutamenti: la schiavitù viene abolita e cambia il peso relativo delle diverse merci; tuttavia permangono, rispetto allo stadio precedente, alcune caratteristiche fondamentali. È bene tener presente che nel capitalismo mercantile la regola generale è ‛comprare a basso prezzo e vender caro'; in siffatte condizioni i mezzi di trasporto, per mare e per terra, e l'organizzazione di porti e di depositi hanno svolto una funzione essenziale. Nel capitalismo mercantile i profitti, nel medio e nel lungo periodo e nell'aggregato, sono relativamente stabili nel tempo, in quanto fondati su monopoli, garantiti dal potere politico, di determinati traffici, ovvero sul possesso di determinate terre e sul controllo pieno e diretto dei lavoratori che in esse lavorano. Il protagonista di questo sistema economico-sociale non entra nella produzione: al massimo la attua, con tecniche sostanzialmente invariate, attraverso lavoro coatto. Viceversa, nel capitalismo industriale i profitti non sono fondati su monopoli o su privilegi, ma debbono essere ottenuti in mercati aperti: tali sono, nel nuovo stadio, sia i mercati dei prodotti sia il mercato del lavoro; i profitti tendono a diminuire e possono essere via via ricostituiti, a condizione che il capitalista industriale rinnovi pressoché incessantemente i metodi produttivi per ridurre i costi, se i prezzi diminuiscono, o per neutralizzare i crescenti costi del lavoro se, a parità di prezzi, aumentano i salari.

Per quanto si è detto, nel capitalismo mercantile la produzione è, per sua natura, stazionaria: cresce solo se crescono, per fatti esterni, la domanda e i traffici. Forse perciò il capitalismo mercantile si afferma, in quanto sistema sociale, in simbiosi col feudalesimo, un sistema che per sua natura è stazionario dal punto di vista economico, dato che i signori feudali rifuggono dalle intraprese produttive. Spagna e Portogallo hanno appunto ‛esportato' nelle loro colonie un tale sistema misto. Nel capitalismo industriale, invece, la produzione tende a crescere per motivi interni allo stesso sistema. Pertanto, come aveva esattamente previsto Adam Smith, i privilegi commerciali, da un lato, e il lavoro coatto, dall'altro, mentre sono vantaggiosi per i privati che ne godono, non lo sono per la società nel suo complesso, poiché non promuovono l'espansione della ricchezza delle nazioni: profitti alti e relativamente sicuri non stimolano i cambiamenti creativi. Questo è un punto concettualmente di grande importanza per comprendere la logica dello sviluppo o del mancato sviluppo.

Alcune caratteristiche del capitalismo mercantile sopravvivono anche nell'epoca del capitalismo industriale, nelle piantagioni e nelle miniere dei paesi di tipo coloniale. Questo è vero anche nel Sud degli Stati Uniti, dove la schiavitù viene abolita molto tardi, dopo la guerra civile.

Nelle colonie di popolamento, diversamente da quanto accade nelle altre, in un primo tempo si afferma un sistema caratterizzato dalla prevalenza di numerosi piccoli produttori indipendenti: è un sistema a sé, che non è propriamente né feudale nè capitalistico. In un secondo tempo si afferma un capitalismo di tipo industriale, che anzi si sviluppa con un ritmo particolarmente rapido per ragioni connesse al mercato del lavoro, come si vedrà oltre (v. cap. 7), e per ragioni che si possono definire culturali in senso lato. In effetti nel Nordamerica i coloni sviluppano direttamente l'attività economica - senza schiavi e senza altri lavoratori coatti - e portano con sé la loro cultura: la conoscenza delle tecnologie agricole e artigianali (quelle propriamente industriali sono ancora di là da venire), la cultura istituzionale, legislativa e amministrativa. La cultura - un concetto che tende a coincidere con quello di civiltà - in ultima analisi è la causa profonda dello sviluppo economico e civile di una data collettività; uno sviluppo, tuttavia, che può essere portato avanti con mezzi aggressivi e non solo con mezzi pacifici. Infatti, intesa in senso ampio, la cultura include la conoscenza - e la capacità di far progredire la conoscenza - non solo delle arti e delle tecnologie per la produzione e per i trasporti, ma anche delle tecnologie militari.

Queste osservazioni sono da tener presenti anche quando si voglia spiegare l'evoluzione molto differenziata di zone un tempo colonie di uno stesso paese dominante: all'origine non troviamo solo diverse condizioni di clima e di risorse; troviamo anche - ciò che più conta - flussi migratori di persone fornite di culture più o meno evolute. Se da tali osservazioni si volessero ricavare illazioni di tipo razzista, si darebbe prova di grave superficialità. La diversità nei gradi di sviluppo culturale, oltre che economico e civile, delle diverse popolazioni, è innegabile: alcune culture sono incomparabilmente più complesse di altre. Ma un'interpretazione razzista di un tale stato di cose riferisce questi diversi gradi di sviluppo a differenze biologiche, innate e permanenti, mai dimostrate, mentre un'interpretazione non razzista li attribuisce a motivi storici: e ciò che la storia porta con sé, la storia stessa, nel tempo, tende a dissolvere o a cambiare.

Il problema storico per eccellenza diviene allora: perché alcune popolazioni si sono sviluppate prima di altre? E qual è la ragione ultima della superiorità tecnologica della cultura europea sulle altre per un lungo periodo storico? La caratteristica peculiare della cultura europea sembra consistere nel fatto che, insieme col pensiero speculativo e morale, essa abbraccia i sistemi generali dell'organizzazione sociale, fra cui, in primo luogo, il sistema giuridico; tali sistemi si sviluppano soprattutto nell'epoca romana, si rinnovano poi e si articolano nel periodo feudale e si rivelano talmente vitali da risultare utilizzabili nei tempi, nei sistemi sociali e nei paesi più diversi. Dallo sviluppo dei sistemi giuridici dell'organizzazione sociale si passa poi, attraverso un'evoluzione che vede il declino di certe classi e lo sviluppo di altre, allo sviluppo delle forme moderne dell'organizzazione economica e all'applicazione sistematica delle scoperte scientifiche alla produzione di merci e di armi e ai mezzi di trasporto.

Comunque sia, il problema del sottosviluppo economico non può quindi essere spiegato nell'ambito puramente economico: dev'essere posto sul piano più ampio dell'evoluzione culturale.

4. Misure del sottosviluppo

Nonostante l'insufficienza di attendibili dati statistici, gli storici economici e gli economisti sono concordi nel ritenere che nel passato le distanze economiche fra i diversi paesi del mondo fossero sensibilmente inferiori alle distanze osservabili oggi: cento anni fa il reddito individuale medio - è questo il termine di riferimento più usato per misurare la distanza economica fra i diversi paesi - poteva essere da un terzo a un sesto inferiore in Asia e in Africa rispetto a quello dei paesi più sviluppati dell'Europa e dell'America; oggi invece tale rapporto è assai più sfavorevole. In ogni caso tuttavia, come appare dalle cifre ora ricordate, i redditi individuali dei paesi oggi sviluppati erano nettamente maggiori di quelli degli altri già nella fase preindustriale: lo sviluppo dell'industria ha fortemente aggravato il divario precedente. Inoltre, la distanza che si può definire culturale - almeno della cultura idonea a promuovere un processo di sviluppo - era anche maggiore del divario fra i redditi. (Solo certi aspetti particolari della distanza culturale sono misurabili: il grado d'istruzione, l'organizzazione sanitaria e lo stato di salute).

Dunque, la distanza economica fra i paesi oggi sviluppati e i paesi sottosviluppati, già sensibile cento anni fa, è andata in seguito ulteriormente crescendo. Tuttavia, la misura generalmente usata per calcolare questa differenza (il reddito individuale), se non viene corretta, risulta ingannevole, poiché induce a credere che la distanza sia molto maggiore di quanto non è in realtà; questa osservazione risulta valida anche indipendentemente dalla produzione destinata all'autoconsumo, che nei paesi più poveri raggiunge dimensioni cospicue.

Per confrontare il reddito individuale di un paese sottosviluppato con quello di un paese sviluppato si procede di solito nel modo seguente: si assume come termine di confronto il reddito individuale degli Stati Uniti e si traduce in dollari il reddito del paese considerato, in modo da ottenere redditi monetari omogenei; per compiere questa traduzione, si usa il tasso di cambio. Ma il cambio esprime il rapporto dei poteri d'acquisto di due unità monetarie in termini delle merci che sono oggetto di commercio internazionale e proprio qui è l'origine dell'errore per il confronto che si intende compiere. Infatti, a noi interessa il confronto fra i poteri d'acquisto che vanno attribuiti ai redditi individuali medi di due o più paesi (salvo poi a considerare separatamente la distribuzione del reddito complessivo), e a questo scopo l'uso del tasso di cambio risulta ingannevole per due motivi: 1) perché al fine indicato sono rilevanti i prezzi al minuto e non quelli all'ingrosso; 2) perché nel reddito individuale medio non entrano solo le merci (tutte le merci consumabili) ma anche i servizi. La questione riveste grande importanza, non solo dal punto di vista dell'analisi economica, ma anche, come vedremo, sotto l'aspetto della politica economica e anzi della politica in generale (v. cap. 16): è quindi opportuno chiarire le ragioni di quanto si è detto.

Supponiamo che il salario per un giorno di lavoro comune sia in India pari a una rupia e, negli Stati Uniti, pari a un dollaro. Se ci fosse completa mobilità di lavoratori fra i due paesi, il cambio dovrebbe essere 1 : 1. Se invece possono spostarsi solo le merci e non i lavoratori (salvo casi sporadici) e se negli Stati Uniti la produttività, nel settore delle merci , è dieci volte maggiore che in India, la merce costa 1 giorno di lavoro nel primo paese e 10 giorni nel secondo, cosicché negli Stati Uniti il prezzo di una data merce è di 1 dollaro e in India di 10 rupie. Dunque, se sono trasferibili solo le merci, il cambio è 1 : 10. Il cambio effettivo tende appunto a livellarsi su questo valore, non sull'altro. Se però il reddito indiano, misurato in rupie, è composto per il 70% di merci e per il 30% di servizi, il cambio, che dipende solo dal rapporto fra i prezzi delle merci, tenderà a sottovalutare il potere d'acquisto interno del reddito monetario indiano rispetto all'incidenza dei servizi. Dal momento poi che le retribuzioni dei commercianti al minuto saranno, in India, simili alle retribuzioni del settore delle merci, quando non si considerano i prezzi all'ingrosso (quali sono quelli vigenti nel commercio internazionale), ma i prezzi al minuto, la sottovalutazione risulta ulteriormente aggravata, poiché i margini commerciali sono minori in India, pur tenendo conto che in questo paese l'efficienza del sistema commerciale è minore che negli Stati Uniti. Se, invece di seguire i criteri della moderna contabilità nazionale, si fosse seguito il criterio smithiano del ‟lavoro comandato" da una data merce (o delle quantità di merci ‟comandate", ossia acquistate, da una data quantità di lavoro comune), l'errore di cui parliamo sarebbe stato evitato.

Negli ultimi anni alcuni economisti, in particolare I. B. Kravis, hanno cercato di correggere il criterio di raffronto basato sul tasso di cambio. È possibile infatti individuare una norma nelle deviazioni del tasso di cambio effettivo rispetto al tasso di cambio che chiameremo ‛di conto', poiché tali deviazioni dipendono da fattori che variano in modo sistematico rispetto al grado di sviluppo (specialmente: produttività nel settore delle merci e quota dei servizi sul reddito nazionale). In effetti, Kravis e altri economisti hanno stabilito una relazione sistematica fra i due tassi di cambio.

Sempre su questa linea di ragionamento, ci è sembrato che si possa utilizzare una formula molto semplice per correggere nel senso ora chiarito il rapporto fra valore del reddito individuale degli Stati Uniti e quello di un determinato paese sottosviluppato. Se chiamiamo R questo rapporto e R* il rapporto corretto, il coefficiente di correzione è dato semplicemente da c = 4√-R, cosicché R* = R/c, dove c tende a 1 man mano che R diminuisce; in altri termini, per i paesi con un reddito vicino a quello degli Stati Uniti, il divario fra R e R* tende ad annullarsi. È bene tener presente che questa è una regola pratica e anche molto approssimativa. Ma non possono non essere approssimative anche le stime dei redditi dei diversi paesi, indipendentemente dai confronti: l'importante è che le approssimazioni non siano fuorvianti. Poiché il più alto R è quello che si riferisce al Bangladesh, il cui reddito individuale è, secondo il rapporto non corretto, 106,6 volte inferiore a quello degli Stati Uniti, il massimo R* è pari a 33,2; per illustrazione: un R pari a 10, 5 e 3 comporta un R* pari, rispettivamente, a 5,6, 3,3 e 2,3. Occorre tener presente che i redditi monetari posti a confronto comprendono quasi esclusivamente i beni e i servizi scambiati nei mercati, interni e internazionali; se si potessero includere anche i beni prodotti e consumati direttamente dalle unità familiari che operano in agricoltura, beni che nei paesi arretrati hanno una notevole rilevanza, quei rapporti diverrebbero ancora più bassi. Si deve anche avvertire che non solo il rapporto dei redditi, ma lo stesso saggio annuale di variazione deve essere corretto se, come spesso accade, le istituzioni internazionali calcolano tale saggio sui redditi monetari espressi in dollari; nel caso del saggio di variazione, tuttavia, le correzioni di norma sono di lieve entità.

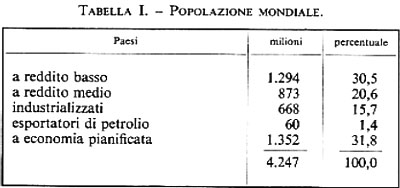

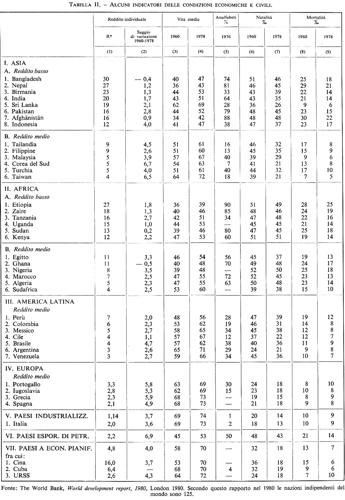

Ciò premesso, conviene esaminare la tab. I, che indica il quadro della popolazione mondiale, suddivisa secondo alcune importanti categorie di paesi, e la tab. II, che indica i rapporti, corretti, fra il reddito individuale americano e quello di 41 paesi appartenenti alle categorie introdotte nella tabella precedente: paesi a reddito basso, medio e alto, paesi esportatori di petrolio e paesi a economia pianificata. Quelli considerati singolarmente nella tab. II sono i paesi a reddito basso e medio con oltre 9 milioni di abitanti; fra i paesi a reddito alto (cioè i paesi industrializzati) è stata isolata l'Italia; di quelli a economia pianificata sono stati considerati solo la Cina, l'Unione Sovietica e Cuba. Per reddito basso s'intende quello che è oltre 11 volte inferiore al reddito individuale americano; per reddito medio quello che è da 11 a 2 volte inferiore; per reddito alto quello fino a 2 volte inferiore (ma la Svezia e la Svizzera hanno un reddito individuale alquanto superiore al reddito americano). I paesi sottosviluppati in senso stretto sono quelli a reddito basso: è là che si trova la grande maggioranza delle persone che soffrono la fame. I paesi a reddito medio sono da considerare sottosviluppati in senso relativo; nei paesi a reddito medio-basso, sono rilevanti le quote di individui malnutriti e analfabeti.

Seguendo l'uso corrente, i paesi a reddito basso e medio, come anche i paesi esportatori di petrolio, verranno qui indicati anche come ‛paesi del Terzo Mondo', in contrapposizione ai paesi industrializzati e a quelli a economia pianificata. L'Italia, con un rapporto pari a 2, è al confine fra i paesi industrializzati e quelli a reddito medio: mentre l'Italia centro-settentrionale, con un rapporto di circa 1,6, rientra nettamente nella prima categoria, l'Italia meridionale, con un rapporto vicino a 3, appartiene in maniera altrettanto chiara alla fascia dei paesi a reddito medio.

Il reddito individuale è certo un utile indicatore sintetico delle condizioni economiche di un paese; ma, se preso isolatamente, è un indicatore del tutto insufficiente e, in certi casi, perfino ingannevole. È insufficiente sullo stesso piano economico in quanto - per fare solo due esempi - non dice nulla circa la distribuzione del reddito (v. cap. 6) e circa la struttura produttiva. Può essere inoltre ingannevole se lo si vuole usare anche come indicatore delle condizioni economiche di una data popolazione. Così, per esempio, il livello relativo del reddito individuale medio dei paesi esportatori di petrolio (la VI categoria include solo i grandi esportatori) e di quelli che producono comunque quantità relativamente elevate di petrolio, come la Nigeria e il Venezuela, potrebbe far pensare, considerato isolatamente, a condizioni economiche migliori della realtà. In altri casi, il reddito medio risulta ingannevole per l'esistenza di forti diseguaglianze nella distribuzione del reddito stesso, diseguaglianze dovute a fattori etnici e istituzionali, come nell'Unione Sudafricana, dove la minoranza bianca ottiene in media un reddito circa 6-7 volte maggiore di quello degli Africani, o dovute a un dualismo territoriale, come in Brasile, dove il Sud è notevolmente più sviluppato del Nord.

In generale, per ottenere un quadro relativamente attendibile delle condizioni economiche e civili di un paese il reddito individuale va integrato con altri indicatori, come ad esempio il saggio di variazione del reddito stesso, la durata media della vita, la percentuale degli analfabeti fra gli individui con più di 15 anni, i saggi di natalità e di mortalità.

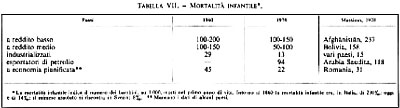

Discuteremo poi, sia pure brevemente, le tendenze demografiche. Per ora osserviamo che la durata media della vita è cresciuta sensibilmente in tutti i paesi, anche se in certe parti del mondo permane a livelli molto bassi: 40-50 anni contro i 73-74 dei paesi industrializzati; si tenga presente che un secolo fa in Italia la durata media della vita era soltanto di 35 anni (oggi è di 73 anni). Anche la mortalità infantile è molto diminuita (v. tab. VII). Osserviamo inoltre che l'analfabetismo tocca ancora livelli molto alti nei paesi sottosviluppati, soprattutto in quelli a basso reddito.

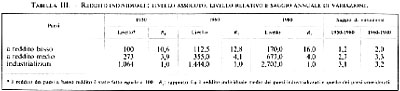

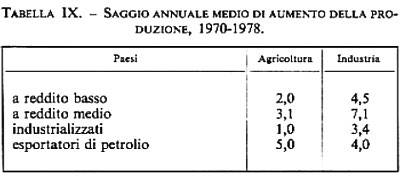

Nella tab. III sono indicati i saggi medi di variazione del reddito individuale medio dal 1950 al 1980: il divario fra i paesi industrializzati e i paesi sottosviluppati, nel complesso, risulta accresciuto. Tuttavia, fra il 1960 e il 1980, il divario fra i paesi sottosviluppati a reddito medio e i paesi industrializzati è, sia pure di poco, diminuito (mentre era cresciuto nel decennio precedente); il divario fra i paesi a reddito basso e i paesi a reddito alto è invece cresciuto in entrambi i periodi. Il livello assoluto del reddito individuale dal 1950 al 1980 è però aumentato in misura sensibile (il 70%) anche nel caso dei paesi a reddito basso; inoltre nel secondo dei due periodi considerati (1960-1980) il saggio di aumento è cresciuto rispetto al decennio precedente. Su questi aspetti, strettamente economici, torneremo in seguito.

5. I paesi sottosviluppati nei diversi continenti

Il processo di sviluppo economico in senso moderno, quel processo che ha poi portato allo sviluppo industriale, è cominciato in Europa, ma non tutti i paesi europei si sono sviluppati contemporaneamente: Inghilterra, Francia e Olanda sono stati fra i primi; Italia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Grecia fra gli ultimi. Le condizioni più favorevoli allo sviluppo del capitalismo industriale sembrano essersi determinate nei paesi in cui si erano affermati, da un lato, l'autogoverno di ampie fasce di cittadini (originariamente mercanti e borghesi) e, dall'altro, un forte e indipendente governo centrale. In ogni modo, le condizioni decisive per lo sviluppo sono sempre risultate quelle sociali e istituzionali; le condizioni di carattere economico (come, per es., alcune condizioni riscontrabili nel mercato del lavoro) e quelle di carattere naturale (come la disponibilità di determinate risorse) sono state rilevanti, ma non decisive.

Diversi storici economici, fra cui A. Gerschenkron e P. Bairoch, e diversi economisti fra cui S. Kuznets hanno posto a confronto l'evoluzione economica dei paesi sviluppatisi per primi con quella dei paesi ritardatari, pur mettendo in guardia contro affrettate analogie, e hanno ricavato da tali confronti alcuni insegnamenti. Conviene porre in rilievo due soli punti.

Anzitutto, la cosiddetta rivoluzione industriale inglese fu preceduta e poi accompagnata da una rivoluzione agraria che si svolse, in due ondate, nei secoli XVII e XVIII e si concluse nel secolo scorso; la stessa osservazione vale, con le differenze comprensibili, anche per gli altri grandi paesi europei. Diverse possono essere invece le considerazioni per i paesi più piccoli, che sono in grado di sopperire in gran parte con le importazioni ai bisogni alimentari della popolazione e, in particolare, ai bisogni delle persone che lasciano le campagne per diventare operai nelle fabbriche moderne. In altri termini: l'accrescimento sistematico della produttività in agricoltura e la crescente commercializzazione dei prodotti agricoli (in contrapposizione al precedente sistema dell'autoconsumo) rappresentano condizioni necessarie, anche se non sufficienti, dello sviluppo industriale.

Un altro punto importante riguarda una differenza essenziale fra i paesi che si sono sviluppati per primi e i paesi ritardatari: col passare del tempo si sono determinati ostacoli sempre maggiori a uno sviluppo industriale essenzialmente ‛privato', come quello che ebbe luogo in Inghilterra nel periodo a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. In generale, le economie ritardatarie si trovano di fronte a vantaggi e svantaggi di tipo particolare nell'avviare un processo di espansione industriale. I vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di accedere a certe tecnologie e a certi metodi organizzativi efficienti e moderni, ai quali le regioni e i paesi ora progrediti sono pervenuti attraverso una lunga evoluzione. Gli svantaggi sono rappresentati da tre ordini di ‛salti': il salto tecnologico, il salto del mercato e il salto che potremmo chiamare imprenditoriale.

Nei paesi che avviarono per primi uno sviluppo industriale moderno, come l'inghilterra, era possibile uno sviluppo graduale in tutte le industrie. Date le conoscenze tecniche del tempo, anche aziende relativamente piccole erano in grado di produrre in modo economico (a costi inferiori ai prezzi di mercato); ed era quindi possibile un passaggio graduale dalla piccola azienda artigianale all'azienda industriale basata sulle macchine, da principio piccola, poi sempre più ampia. In questo processo di espansione non s'incontrava la concorrenza di grandi aziende, che allora non esistevano nè in Inghilterra nè in altri paesi. Parallelamente, uno sviluppo graduale era possibile rispetto al mercato: all'inizio le nuove aziende avevano a disposizione il mercato locale, nel quale si ampliavano a spese delle unità artigianali (che entravano progressivamente in crisi); inoltre, per espandere le vendite sui mercati esteri, le nuove aziende dovevano battere nella concorrenza i prodotti delle aziende artigianali. Col perfezionamento dei metodi produttivi, questo obiettivo risultava relativamente facile: i metodi usati dagli artigiani non mutavano e questi, fino a un certo limite, potevano quindi difendersi soltanto vendendo a prezzi decrescenti e contentandosi di redditi decrescenti. Infine, sotto l'aspetto sociale, era possibile la formazione graduale di imprenditori nel senso moderno, con capacità, gradualmente acquisite, di dirigere grandi aziende.

In seguito, in molti rami della produzione, questo sviluppo graduale non è stato più possibile. Vi è infatti un ‛salto' imposto dalla tecnologia nei casi in cui, per produrre economicamente, le dimensioni delle unità produttive debbono essere grandi. Vi è poi un ‛salto' nella conquista del mercato, perché il mercato locale è spesso già stato conquistato da grandi imprese moderne ubicate altrove, per competere con le quali occorrono una vasta organizzazione commerciale e costose campagne pubblicitarie; per esportare, le difficoltà sono anche maggiori, perché si tratta di battere sui mercati esteri i prodotti di aziende moderne di altri paesi, che in quei mercati si sono già affermati. Vi è infine un ‛salto' nella formazione delle persone che potrebbero diventare imprenditori industriali. Al principio del secolo scorso questi ostacoli potevano essere superati dalle imprese private con un aiuto relativamente piccolo e comunque esterno, o indiretto, dell'autorità pubblica (infrastrutture e dazi protettivi). In seguito questi ostacoli sono divenuti così ardui da richiedere dei ‛salti' che le forze private, spontanee, non possono compiere. Lo svolgimento del processo nel senso del modello classico inglese - uno sviluppo graduale, uno sviluppo totalmente o in gran parte privato - non è quindi più possibile.

Tutto questo significa che, maggiore è il ritardo, più vasto tende a essere l'intervento dello Stato. Ma non sono sufficienti gli incentivi tradizionali, forniti dalle infrastrutture, e quelli escogitati di recente (agevolazioni creditizie e fiscali): tali stimoli presuppongono l'esistenza potenziale di imprenditori che nelle regioni sottosviluppate manca completamente. Lo Stato deve pertanto intervenire nella costitutuzione stessa delle imprese e delle attività produttive, che nel passato, nei paesi oggi progrediti, erano state promosse da forze private. Questo intervento è necessario in primo luogo nel campo delle attività d'interesse pubblico: ferrovie, fonti di energia, mezzi di comunicazione, organismi bancari e creditizi; poi anche nel campo manifatturiero, attraverso organizzazioni di varia natura e attraverso imprese miste ma create per iniziativa pubblica, e perfino nel campo commerciale. Ma lo Stato non è un'entità metafisica: esso è guidato dai rappresentanti di determinate classi, le quali possono indirizzare lo sviluppo verso fini particolari o egoistici, lasciando nella miseria ampie fasce di cittadini. Inoltre la pubblica amministrazione riflette il grado di sviluppo della società: se questa è arretrata, anche quella è arretrata e inefficiente. L'inefficienza può esser perpetuata e resa più grave dalle azioni e dalle omissioni di una classe politica che non intende usare la pubblica amministrazione come strumento per l'attuazione di riforme e come mezzo d'intervento diretto nell'economia, perché ciò urta contro gli interessi che essa rappresenta. Principalmente per questo, nelle odierne economie arretrate l'avvio di un processo di sviluppo industriale risulta così difficile. Tuttavia, difficile non significa impossibile: oltrepassata una certa soglia critica, dopo una prima fase, durante la quale la spinta proviene principalmente da imprese pubbliche e da imprese straniere, i salti di cui si è detto possono divenire via via meno ardui.

Queste contraddizioni, che tuttora in qualche misura pesano nei paesi ritardatari dell'Europa, pesano molto gravemente nei paesi sottosviluppati degli altri continenti, nei quali gli ostacoli da superare sono stati e sono ben più complessi. Per evitare i rischi analitici che si corrono se si concentra l'attenzione sugli aspetti puramente quantitativi, converrà fornire delle indicazioni sulla struttura sociale di alcuni importanti paesi arretrati dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina; dell'America settentrionale si prenderà in considerazione solo il Messico, mentre non si prenderà in considerazione l'Oceania i cui due unici paesi importanti in termini di popolazione - Australia e Nuova Zelanda - fanno parte, a tutti gli effetti, dei paesi sviluppati.

6. Le strutture sociali

I paesi asiatici, sotto l'aspetto economico e sociale, possono essere divisi in tre gruppi: i paesi del subcontinente indiano, quelli della penisola indocinese e l'Indonesia (si considerano qui solo i paesi sottosviluppati a economia di mercato e perciò non si esaminano né il Giappone - paese sviluppato - né la Cina - paese a economia pianificata). I paesi dell'Africa, invece, possono essere suddivisi in tre gruppi: quelli del Nord, quelli dell'Africa subsahariana e, infine, Zimbabwe (Rhodesia) e Repubblica Sudafricana. Quanto all'America Latina, fra i diversi paesi vi sono differenze notevoli ma anche notevoli affinità; tutto sommato, per questa parte del mondo conviene considerare i paesi maggiori e cioè il Brasile, l'Argentina e il Messico e poi, separatamente, gli altri. Occorre tener presente che, da un punto di vista economico, i paesi molto poveri (a reddito basso) di una certa consistenza demografica si trovano solo in Asia (in particolare i paesi del subcontinente indiano) e in Africa (in particolare nell'Africa subsahariana). Da un punto di vista europeo, vi sono diverse analogie fra la struttura sociale dei paesi latino-americani e quella dei nostri paesi (come anche dei paesi sviluppati del Nordamerica e dell'Oceania); le analogie sono molto minori con la struttura sociale dei paesi asiatici, ancora più limitate con i paesi africani e minime con i paesi dell'Africa subsahariana.

In Asia vi sono classi sociali sui generis, non generate dall'evoluzione economico-sociale ma prodotte, o almeno perpetuate, dalle leggi e dalla tradizione, e vi è un sistema di caste rigidamente definite, che già di per sè rappresenta un cospicuo ostacolo a un processo di sviluppo. Le differenze e le contrapposizioni etniche e religiose raggiungono un'intensità sconosciuta in Europa. Quanto alle attività economiche, sia in Asia che in Africa si osserva una complessa coesistenza di attività che caratterizzano tanto i tre stadi primitivi quanto i tre stadi moderni dell'evoluzione economica. L'ordinamento politico e istituzionale di queste società presenta ancora forti tracce del periodo coloniale e risulta quindi in gran parte sovrapposto - non ancora pienamente fuso - alla sottostante struttura economica e sociale. Tale struttura conserva al suo interno, oltre a nuclei di persone che svolgono ancora attività economiche proprie degli stadi primitivi (cacciatori e pescatori, pastori, contadini che consumano quel che producono), anche contadini che producono per il mercato e salariati agricoli. Salendo nella scala sociale (se così si può dire), troviamo gli artigiani, i salariati di piccole e piccolissime unità commerciali, artigianali e industriali, impiegati privati e pubblici, operai dell'industria moderna, fasce di borghesia rurale, commercianti medi e grandi, latifondisti (anche se quella che poteva essere considerata l'aristocrazia agraria, essendosi largamente compromessa con i dominatori bianchi, è stata poi almeno in parte espropriata nell'epoca della decolonizzazione).

In numerosi paesi dell'Asia e dell'Africa osserviamo che il commercio, all'ingrosso e al minuto, si trova nelle mani di gruppi etnici provenienti dall'esterno: i Cinesi in Indonesia e in diversi paesi del Sud-Est asiatico, gli Indiani nel Sudafrica e nel Kenya, gli Arabi in molti paesi dell'Africa subsahariana.

Nell'evoluzione che anche le economie relativamente stazionarie hanno subito nel corso dei secoli, a un certo punto si è determinata l'esigenza organica di sviluppare traffici non puramente locali. I gruppi sociali più adatti a rispondere a questa esigenza si sono rivelati i gruppi allogeni: in economie stazionarie, prevalentemente agricole, in cui le popolazioni locali erano in qualche modo legate alla terra, le persone più adatte a soddisfare l'esigenza di sviluppare traffici commerciali non locali erano, appunto, persone capaci di muoversi con facilità, persone senza radici, provenienti da altre regioni. Parecchie di queste persone poterono diventare relativamente ricche e non di rado all'attività di mercanti unirono quella di prestatori di danaro e quindi di usurai. Sia per questo motivo, sia per l'invidia che una relativa ricchezza suscita in popolazioni povere, sia per il fatto che erano estranee, certe volte perfino con la pelle di colore diverso, queste persone erano guardate con ostilità dalle masse di contadini. Dal canto loro, i ceti dominanti tendevano a sfruttare finanziariamente i gruppi allogeni e, in tempi di gravi tensioni sociali, a usarli come capri espiatori. In generale si può dire che, comunque originato, il trasferimento in paesi arretrati di persone provenienti da altri paesi ha contribuito in diversi casi a rompere il ristagno economico-sociale e a mettere in moto un processo di espansione non solo commerciale, ma anche produttivo.

Mentre la struttura sociale dei paesi sottosviluppati dell'Asia presenta alcuni punti di somiglianza con quella dei paesi sviluppati dell'Europa e del Nordamerica, la struttura sociale dei paesi africani presenta somiglianze molto più deboli. Più precisamente: si possono trovare aspetti in comune con i paesi dell'Africa settentrionale, ma i punti di contatto diventano quasi inesistenti quando si considerano i paesi dell'Africa subsahariana e i due paesi meridionali: Zimbabwe e Repubblica Sudafricana.

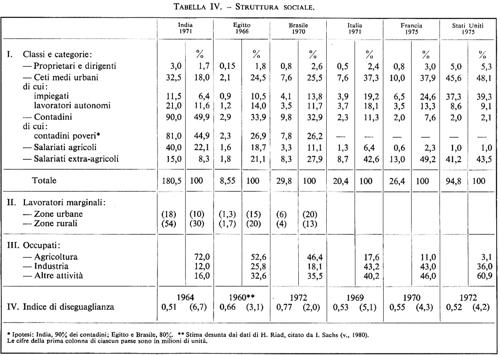

Sulla base delle precedenti considerazioni e sulla scorta dei dati ricavabili dall'Annuaire des statistiques du travail (1978) del Bureau International du Travail di Ginevra e dal World development report, 1980, della International Bank for Reconstruction and Development di Washington (la ‛Banca Mondiale'), è stata costruita la tab. IV, che presenta, a fini puramente indicativi, alcune stime sulla struttura sociale, da un lato, di tre importanti paesi sottosviluppati, uno asiatico (India), uno nordafricano (Egitto) e uno latinoamericano (Brasile) e, dall'altro, di tre paesi industrializzati: Italia, Francia e Stati Uniti. Gli studiosi marxisti hanno insistito più di tutti sulla necessità di fondare l'analisi delle diverse società sullo studio delle classi e dei gruppi sociali, ma, specialmente nel caso dei paesi sottosviluppati, questa indicazione è rimasta in gran parte nel limbo delle pie intenzioni: è per questo che i dati indicati nella tab. IV sono delle stime e, in certi casi, delle pure ipotesi. Di ipotesi, in particolare, si tratta nel caso dei contadini poveri, ossia dei contadini che posseggono appezzamenti minimi di terra, tanto che non di rado sono costretti a lavorare come braccianti (salariati giornalieri) nelle terre di contadini meno poveri o in quelle di veri e propri proprietari; di ipotesi, inoltre, si tratta nel caso dei lavoratori ‛marginali' o ‛precari' delle zone urbane e di alcune zone rurali (Marx parlava di ‟sottoproletariato", Marshall di ‟residuum"). Per le zone rurali si tratta delle fasce più basse dei contadini poveri e dei salariati agricoli; per quelle urbane si tratta di persone che vivono ai margini delle città (anche in senso topografico: popolano le cosiddette bidonvilles). In effetti, l'ingrandimento di alcune città asiatiche e latino-americane non è stato un fenomeno fisiologico, provocato cioè dallo sviluppo del settore industriale e del settore terziario moderno, ma patologico: uomini poverissimi sono affiuiti e affluiscono nelle città, non tanto perché il loro lavoro sia stato o sia richiesto da imprese o da uffici pubblici, ma per fuggire dalla miseria delle campagne: nelle città possono trovare qualche piccolo lavoro saltuario, svolgere piccoli traffici, leciti e illeciti, possono trovare una qualche, sia pur minima, assistenza pubblica, possono mendicare. Costoro perdono, se pure l'hanno mai avuta, l'abitudine al lavoro sistematico, alimentano (dal basso) la corruzione e perfino la criminalità. Qualsiasi sforzo di ricostruzione sociale e di riorganizzazione produttiva in quei paesi si troverà sempre di fronte il terribile problema del sottoproletariato cittadino.

Anche le persone che svolgono in modo precario e saltuario la loro attività in aziende minuscole vanno incluse nel sottoproletariato urbano. Viceversa, coloro che lavorano stabilmente e regolarmente in aziende minuscole, spesso a carattere familiare - botteghe commerciali, officine di riparazione, piccolissime aziende per la produzione di vestiti, scarpe, mobili e per i trasporti - non vanno inclusi nel sottoproletariato, anche se ottengono redditi molto bassi; queste aziende sono, sì, minuscole, ma sono suscettibili di trasformazione e di sviluppo e sono relativamente numerose non solo nelle grandi città, ma anche nei centri urbani di minori dimensioni. Oltre ai sottoproletari e ai lavoratori, dipendenti e autonomi, di cui si è detto, nei settori extra-agricoli vi sono coloro che lavorano stabilmente in aziende piccole e medie o nelle grandi imprese moderne. Questi salariati rientrano, insieme con coloro che lavorano come impiegati nelle stesse imprese, nella cosiddetta ‛aristocrazia del lavoro': le loro retribuzioni sono inferiori, ma non di molto, a quelle dei loro colleghi dei paesi industrializzati. Coloro che appartengono a questa aristocrazia del lavoro richiedono, oltre ai beni di prima necessità, anche i beni durevoli di consumo (automobili, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi).

La struttura sociale dei paesi dell'Africa subsahariana è molto più elementare. Anche qui troviamo gruppi provenienti da altri paesi, anzi da altri continenti, trasformatisi col tempo in mercanti (con caratteristiche simili a quelle già indicate per alcuni paesi asiatici). Anche qui troviamo le aristocrazie del lavoro, molto più esigue di quelle dei paesi latino-americani e asiatici. Troviamo poi gruppi di salariati, agricoli e non, pagati con salari bassissimi, che spesso lavorano per una parte del tempo nei loro campi, presso le loro tribù, e, per un'altra parte del tempo, in aziende di tipo capitalistico. Al vertice troviamo invece i gruppi della burocrazia civile e militare, eredi degli amministratori bianchi, che spesso detengono il potere e che non di rado si sono attribuiti stipendi (relativamente elevati) simili a quelli dei loro predecessori bianchi.

Considerando l'alta percentuale di analfabeti, l'attrazione esercitata dai cosiddetti modelli di consumo occidentale e la spinta atavica a uscire dalla miseria, non c'è da stupirsi se nell'amministrazione pubblica di questi paesi anche di quelli, e sono numerosi, che si autodefiniscono socialisti - si trova, oltre all'inefficienza, anche la corruzione: la cosiddetta arretratezza non è un fatto puramente economico e la via dello sviluppo, una via che quelle collettività sono state, per così dire, costrette a imboccare, è lunga, faticosa e difficile. Le responsabilità storiche dei paesi colonizzatori bianchi sono senza dubbio enormi, specialmente in Africa, dove i Bianchi hanno razziato e deportato milioni di persone e hanno, per molto tempo, reso schiavi o quasi altri milioni di persone, spesso scacciandoli dalle loro terre. Introducendo l'economia monetaria, i coloni hanno anche minato, provocandone la decadenza e poi la distruzione, la vita patriarcale e i valori tradizionali dei diversi gruppi sociali; perfino quando hanno svolto una politica umanitaria, per es. allo scopo di migliorare le condizioni di salute, hanno provocato indirettamente, attraverso la riduzione della mortalità, gravissimi problemi, che oggi vanno sotto il nome di esplosione demografica.

Dopo aver ricordato tutto questo, però, bisogna aggiungere che sarebbe del tutto ingannevole pensare che prima della colonizzazione bianca la vita, in Africa, fosse idilliaca (e quel che vale per l'Africa può valere - si deve presumere - anche per gli altri continenti): fra i diversi gruppi etnici e le diverse tribù le guerre e le razzie di persone e di cose erano la regola; a volte, le razzie si concludevano con l'assoggettamento di certe tribù da parte di altre, che imponevano veri e propri tributi ai vinti. I Bianchi hanno crudelmente sfruttato gli Africani, ma hanno anche avviato mutamenti che trascendono il giudizio morale sul loro operato; come già si è accennato, Smith parla a questo proposito di ‟sventure" e ‟benefici" e al suo giudizio complessivo conviene tuttora rifarsi. Sarebbe molto ingiusto, per esempio, considerare in modo prevalentemente negativo l'azione sanitaria dei Bianchi che ha determinato una flessione della mortalità. Le popolazioni africane - organizzate nei confini di ‛nazioni' create quasi sempre da forze esterne e, quindi, originariamente artificiali - dopo la decolonizzazione hanno avviato dei processi volti a conquistare una propria identità collettiva e una piena autonomia, e l'autonomia è la condizione necessaria di uno sviluppo economico potenzialmente generalizzato. Si tratta di processi che i Bianchi - paesi e singoli, soprattutto intellettuali - devono cercare di comprendere e, per quanto possibile, favorire: molti Africani, a quanto pare, auspicano un tale aiuto; ma si deve essere ben consapevoli, a scanso di delusioni, che si tratta di processi lunghi, faticosi e dolorosi.

La tab. IV riporta dunque i dati, le stime e le ipotesi sulla struttura sociale dei sei paesi prima ricordati, tre sottosviluppati e tre industrializzati; riporta anche i dati sulle tre grandi categorie di lavoratori occupati: nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi, privati e pubblici; riporta, infine, le stime di un indice di diseguaglianza nella distribuzione del reddito.

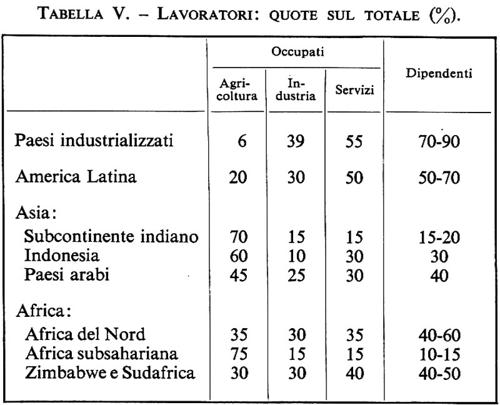

I dati relativi alle tre categorie di occupati della tab. IV (sez. III) vanno messi a confronto con quelli della tab. V, dove sono riportati dati analoghi relativi ad alcuni paesi o gruppi di paesi. Accanto a questi dati sono riportate le percentuali dei lavoratori dipendenti (operai e impiegati) sul totale: le percentuali sono alte o altissime nel caso dei paesi industrializzati, basse o bassissime nel caso dei paesi del subcontinente indiano e dell'Africa subsahanana: in questi due gruppi di paesi prevalgono tuttora in modo nettissitno i lavoratori indipendenti, nella massima parte occupati in agricoltura, in minime unità produttive familiari o tribali che di regola producono per l'autoconsumo e non per il mercato. La schiacciante maggioranza dei lavoratori indipendenti - alcuni dei quali in certi periodi lavorano come salariati in piantagioni - nei paesi dell'Africa subsahariana e la forte prevalenza di tali lavoratori nel subcontinente indiano mostrano, da un lato, il grado notevole di sottosviluppo di quei paesi e, dall'altro, le difficoltà estreme che si incontrano nello stabilire utili confronti fra la struttura sociale di quei paesi e quella dei paesi industrializzati.

L'ultima sezione (IV) della tab. IV riporta i valori di un indice di diseguaglianza nella distribuzione del reddito nazionale, ricavato dai dati sulla distribuzione per quintili; fra parentesi è indicata la percentuale di reddito che va al quintile più basso. I dati originari indicano quale quota del reddito ottiene ciascun 20% dei redditieri; i quintili sono in ordine crescente e la formula è D = (q5 − q1) + (q4 − q2). In teoria questo indice può variare da 0 a 1: il valore 0 esprime eguaglianza completa: ciascun quintile di redditieri ottiene il 20% del reddito; il valore 1 esprime la massima diseguaglianza: il quintile più alto ottiene l'intero reddito. (In pratica, per i 28 paesi di cui si hanno dati, il campo di variazione va da un minimo di 0,41 a un massimo di 0,77. Si può ritenere che valori intorno a 0,4-0,5 indichino una diseguaglianza minima, valori intorno a 0,5-0,6 una diseguaglianza media, intorno a 0,6-0,7 una diseguaglianza elevata, superiori a 0,7 una diseguaglianza massima. Anche la percentuale di reddito che va al quintile inferiore aiuta a comprendere l'intensità della diseguaglianza; in Brasile e in Egitto tale percentuale è solo del 2-3%: tenuto conto del basso livello del reddito medio, ciò denuncia una miseria gravissima degli strati più poveri della popolazione). Sull'importante questione della distribuzione del reddito torneremo più avanti, nel cap. 10.

7. Alcune ragioni della varietà nei saggi di sviluppo

La tab. II mette in luce la grande varietà di livelli di vita, ma anche di saggi di sviluppo, esistente nei diversi paesi e nei diversi gruppi di paesi; un divario anche piccolo fra i saggi di aumento può determinare nel giro di pochi decenni grandi differenze nei gradi di sviluppo. Si è già ricordato che 100 o 150 anni fa le distanze economiche fra i diversi gruppi di paesi erano, presumibilmente, molto minori di quanto siano oggi. E 100 o 150 anni fa paesi che oggi sono fra i più sviluppati del mondo erano colonie di paesi europei.

Di alcuni motivi generali di questo fenomeno si è già detto; ora si devono formulare alcune osservazioni di carattere più strettamente economico per cercare di chiarire perché in certi paesi l'espansione produttiva è stata rapida mentre in altri è stata lenta o molto lenta.

Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda erano divenuti colonie di popolamento a causa del clima. Si pensi per esempio, agli Stati Uniti e, in particolare, alle regioni centro-settentrionali di questo paese: considerazioni analoghe valgono anche per gli altri paesi che abbiamo ricordato.

Oltre alla questione del livello culturale dei coloni, di cui si è già detto, c'è un altro punto molto importante da considerare e cioè l'esistenza di terre libere. Col procedere dello sviluppo, un numero crescente di coloni cercava di assumere nelle proprie aziende lavoratori salariati; ma, a causa delle terre libere, i salariati si trasformavano essi stessi facilmente in coltivatori indipendenti. Per trattenere i salariati, i coloni più influenti fecero approvare delle leggi che rendevano oneroso l'acquisto delle terre libere, per le quali era necessario pagare un tributo che non aveva, come scopo principale, quello di procurare danaro allo Stato, ma, appunto, di rendere difficile l'accesso alla proprietà da parte dei lavoratori salariati. D'altra parte, si favorì, in tempi e in modi diversi, l'immigrazione, tanto più quanto più procedeva lo sviluppo. Ma nonostante i tributi e l'immigrazione, finché vi furono terre libere si poterono trattenere i lavoratori salariati per periodi non brevi solo offrendo loro salari elevati e crescenti e assicurando condizioni di lavoro - come si suol dire - umane. E l'aumento dei salari, mentre contribuì ad allargare il mercato interno, stimolò anche l'introduzione di innovazioni tecnologiche (di regola incorporate in impianti e macchine) le quali consentirono di produrre di più a parità di lavoratori salariati impiegati o con un aumento di lavoratori inferiore all'espansione della produzione. La produttività del lavoro crebbe pertanto rapidamente e furono sistematicamente incentivate le innovazioni tecnologiche: all'origine del rapido sviluppo degli Stati Uniti troviamo appunto questi processi.

Nelle colonie di popolamento si cercò dunque di attirare con l'immigrazione e poi di trattenere in tutti i modi una massa crescente di lavoratori salariati; ma tali sforzi ebbero successo nel lungo periodo solo perché i salari continuarono ad aumentare a un saggio assai sostenuto. (Si veda l'interpretazione, a mio giudizio parziale, di Marx, Il capitale, libro I, cap. XXV: La teoria moderna della colonizzazione; si veda anche Smith, Ricchezza delle nazioni, libro IV, cap. VII: Delle colonie).

Nelle colonie di sfruttamento, invece, di regola i coloni cercarono di far lavorare nelle miniere e nelle piantagioni, come schiavi, o gl'indigeni o le persone catturate in altri continenti (quasi sempre in Africa). In alcune colonie, soprattutto in Africa, i coloni cercarono invece di ‛produrre' artificialmente lavoratori salariati o attraverso incentivi (salari più alti del misero reddito di un'agricoltura di sussistenza) ovvero, in certi periodi, con metodi coercitivi: per es. spossessando gli indigeni delle loro terre o imponendo loro tributi da pagare obbligatoriamente in danaro. Ma sia la schiavitù sia il lavoro coatto non favoriscono lo sviluppo: non solo perché i capitalisti non hanno alcun incentivo a migliorare i metodi e a introdurre innovazioni, ma anche perché in quelle condizioni i lavoratori rendono il meno possibile.

Ricollegandosi agli economisti classici, W. A. Lewis ha elaborato un interessante schema teorico sugli spostamenti della forza lavoro, che si riferisce in particolare ai paesi tropicali e prende in considerazione due settori: un settore tradizionale, essenzialmente stazionario, e un settore capitalistico moderno, che tende allo sviluppo; il passaggio dei lavoratori dal primo al secondo settore non avviene con mezzi coattivi, ma attraverso incentivi salariali. L'ipotesi dell'autore è che le imprese possano indurre i lavoratori del primo settore a trasferirsi nel secondo offrendo loro un salario sia pure di poco più alto del reddito di sussistenza, che è quello ottenuto nel primo settore. Dal punto di vista economico l'offerta di lavoro è considerata come illimitata, sia perché si suppone che il settore capitalistico sia ancora ristretto rispetto al settore tradizionale, sia perché si ammette che le imprese capitalistiche possano attingere anche agli emarginati delle città o all'immigrazione o all'incremento della popolazione. I salari cominceranno ad aumentare solo quando il lavoro non sarà più disponibile in quantità illimitata, ma allora si sarà fuori dall'ipotesi adottata da Lewis.

Dunque, fino a quando in un paese sottosviluppato resta ampio il settore tradizionale, che rappresenta il principale serbatoio di manodopera, i salari si mantengono su livelli bassi: posto che i prezzi dei prodotti tropicali si formino sul mercato internazionale e siano largamente indipendenti dall'azione delle imprese capitalistiche, gli aumenti di produttività tenderanno in gran parte a tradursi in flessioni di costi e di prezzi. Ma una tale tendenza non avrà luogo nei paesi sviluppati, dove le imprese industriali sono in grado, entro certi limiti, di regolare i prezzi e dove l'offerta di lavoro non è illimitata ed esistono potenti sindacati: qui i salari aumenteranno in proporzione agli aumenti della produttività o in misura anche maggiore, cosicché i prezzi delle merci prodotte in questi paesi - in genere manufatti - tenderanno a crescere rispetto a quelli delle merci tropicali. In altri termini i rapporti di scambio fra manufatti e prodotti tropicali tendono - o meglio, per un lungo periodo hanno avuto tendenza - a modificarsi in modo sfavorevole ai prodotti della seconda specie. Questo è stato un ostacolo addizionale allo sviluppo di numerosi paesi sottosviluppati. All'origine troviamo una bassa produttività e, correlativamente, un reddito basso e stazionario nel settore tradizionale: è per questo motivo che salari stabilmente bassi, se pur di poco meno bassi di quel livello, costituiscono un incentivo sufficiente al trasferimento dei lavoratori.

Dall'analisi di Lewis si deduce che, in economie tropicali, fondate sulle piantagioni, le imprese capitalistiche hanno tutto l'interesse a far sì che la produttività nel settore dell'agricoltura di sussistenza non progredisca: progredendo, i salari necessari a incentivare il passaggio dei lavoratori dovrebbero aumentare. Non di rado le imprese capitalistiche sono straniere (possono essere grandi società multinazionali), ma possono anche essere imprese indigene: il contrasto d'interessi permane.

Quella di Lewis è una delle analisi più acute del cosiddetto ‛dualismo economico'. In verità, i casi di dualismo sono numerosi; e ancora più numerosi sono gli schemi teorici interpretativi. Come risulta dallo schema di Lewis (mentre non risulta in altri modelli) non c'è separazione fra i due settori - quello tradizionale e quello moderno; c'è piuttosto una simbiosi, ove però le imprese del settore moderno tendono a sfruttare il settore tradizionale in vari modi e non solo usandolo come serbatoio di lavoro. Si deve avvertire, tuttavia, che lo sviluppo stesso delle imprese capitalistiche tende, nei fatti, a rompere quella sorta di equilibrio che pure, per il loro vantaggio, esse avrebbero interesse a mantenere: a lungo andare il dualismo, con i caratteri sopra ricordati, non può sussistere.

8. L'agricoltura

In diversi paesi tropicali le imprese capitalistiche, sviluppando le piantagioni, hanno in vari modi ridotto l'area dell'agricoltura di sussistenza. Non sempre tale riduzione ha aggravato la situazione alimentare delle popolazioni di quei paesi: non l'ha aggravata, per esempio, se in quell'area è cresciuta la produttività per unità di superficie, o se i prodotti delle piantagioni sono serviti per pagare beni alimentari importati. Se invece quei prodotti vengono scambiati contro beni di lusso, acquistati dalla minoranza ricca del paese preso in considerazione, o se una parte almeno dei proventi delle vendite viene trasferita all'estero, a parità di altre condizioni la situazione alimentare peggiora.

Comunque sia, nei paesi sottosviluppati il problema alimentare è quello più grave per fasce rilevanti della popolazione; si stima che tale problema riguardi non meno di 800 milioni di persone (circa un quinto dell'umanità), concentrate soprattutto nel subcontinente indiano e nell'Africa subsahariana. Si tratta di un problema che non ha solo implicazioni umanitarie: se l'agricoltura non si sviluppa a un saggio sostenuto, l'intero processo di sviluppo viene, se non impedito, per lo meno frenato.

Queste difficoltà hanno diverse cause: in primo luogo, le carenze alimentari comportano bassa efficienza e alta morbilità dei lavoratori di tutti i settori; in secondo luogo, lo sviluppo delle attività extra-agricole, e in particolare dell'industria, richiede un trasferimento di lavoratori dalle zone rurali alle zone urbane, e questo trasferimento richiede una produzione agricola crescente e in eccesso rispetto ai bisogni dei produttori; in terzo luogo, una crescente disponibilità di prodotti agricoli alimentari crea un mercato per i prodotti non agricoli e ne favorisce in questo modo lo sviluppo.

Fra gli ostacoli allo sviluppo dell'agricoltura nei paesi arretrati è da annoverare anche l'elevata concentrazione nella proprietà della terra. Già gli economisti classici avevano messo in evidenza che i latifondisti sono interessati al reddito netto e non al reddito lordo (quello netto essendo depurato dalle spese di produzione, fra cui sono i salari): il reddito netto è importante ai fini della formazione del risparmio e della capacità contributiva, ma per l'occupazione e la soddisfazione delle esigenze alimentari della popolazione è il reddito lordo quello che conta. Pertanto, più la proprietà della terra è concentrata, più grave diviene tale contraddizione. Inoltre i grandi proprietari sono spesso assenteisti e talvolta non si preoccupano neppure di accrescere in modo sistematico il reddito netto. Tuttavia nei casi in cui i proprietari perseguono un tale accrescimento, la contraddizione, già presente in condizioni stazionarie, si ripresenta in termini dinamici, quando il proprietario decide di compiere investimenti che risparmiano lavoro. Così, quando il proprietario, in presenza di una rilevante disoccupazione agricola, manifesta o nascosta, decide d'introdurre macchine agricole che riducono ulteriormente il numero dei lavoratori impiegati, egli può certo accrescere il suo reddito netto, ma non promuove lo sviluppo agricolo complessivo. (In questi casi c'è spazio per opportuni interventi pubblici, come quelli di porre elevati tributi sull'acquisto di macchine che risparmiano lavoro, stimolando, anche attraverso incentivi, gli investimenti e gli impieghi che accrescono non tanto la produttività per lavoratore, quanto la produttività per unità di superficie - come gli investimenti per l'irrigazione e l'impiego di fertilizzanti).

Per lo sviluppo dell'agricoltura non è importante solo l'assetto della proprietà, ma anche il sistema dei contratti, alcuni dei quali (come gli affitti di lungo periodo) tendono a promuovere tale sviluppo, mentre altri (come gli affitti revocabili anno per anno e diverse forme di mezzadria) tendono a frenarlo. A questo fine è importante anche l'organizzazione del commercio dei prodotti agricoli; in molti paesi sottosviluppati, accanto a gruppi commerciali, spesso collegati con i latifondisti, che controllano le attrezzature dell'intermediazione (mezzi di trasporto, magazzini di deposito, frigoriferi), troviamo le grandi masse dei contadini poveri e analfabeti, spesso indebitati con gli stessi commercianti all'ingrosso.

Come conseguenza, spesso si osservano differenze cospicue fra i prezzi al consumatore (alti) e i prezzi al produttore (molto bassi), differenze che solo in parte possono essere spiegate con vere e proprie spese di distribuzione, e che si traducono in guadagni aggiuntivi per coloro che controllano gli acquisti (gli economisti parlano di guadagni di tipo ‛monopsonistico'). Come ulteriore conseguenza, gli abbondanti raccolti non si traducono necessariamente in prezzi minori al consumatore: possono anche tradursi in prezzi minori al produttore (con quote di raccolto che restano invendute); allo stesso modo, gli aumenti della domanda non si traducono necessariamente in aumenti dei prezzi al produttore e, via via, in una maggiore produzione stimolata da quegli aumenti: possono anche risolversi, prevalentemente, in maggiori prezzi al consumatore e in maggiori prezzi all'ingrosso, mentre i prezzi al produttore restano invariati. Questo secondo caso si verifica in condizioni di espansione dell'intera economia, industria compresa; le persone che si trasferiscono dalle zone rurali a quelle urbane, per lavorare o per accompagnare i familiari che lavorano, accrescono la domanda di prodotti agricolo-alimentari: la pressione della domanda fa aumentare i prezzi al consumo e, solo con ritardo, i prezzi al produttore: lo stimolo ad accrescere la produzione risulta smorzato, mentre risulta alimentata un incessante pressione inflazionistica. Non si tratta di una ‛rigidità' naturale nell'offerta dei prodotti agricoli ma, piuttosto, di una rigidità economica.

Una situazione come quella ora descritta è caratteristica di diversi paesi dell'America Latina. Sembra invece che sia assai meno frequente in Asia e quasi assente in Africa, dove già nel periodo coloniale funzionavano organismi pubblici o semipubblici per la commercializzazione di alcuni prodotti (marketing boards). L'obiettivo è di ridurre i guadagni privati di monopsonio, per favorire i produttori agricoli; in questo modo si rende l'offerta più reattiva agli aumenti della domanda e lo Stato si assicura una parte dei guadagni realizzati. Il sistema è valido e, a quanto pare, ha già dato risultati positivi, anche se, in alcuni casi, i guadagni devoluti allo Stato sotto forma di particolari tributi sono andati a vantaggio di un piccolo strato di burocrati privilegiati, piuttosto che della generalità dei cittadini.

9. Il problema della fame e la politica demografica

È opportuno, a questo punto, riprendere in considerazione la tab. II: i divari fra il reddito individuale americano e il reddito dei paesi sottosviluppati, specialmente nei paesi a reddito basso, sono risultati cospicui e sembrano addirittura astronomici se si usano i rapporti non corretti. Abbiamo visto che la causa principale dell'indebita esagerazione dei divari va ricercata nell'ambito dei servizi. Per un'analisi più approfondita, allora, conviene mettere da parte in blocco i servizi (sulla scia degli economisti classici) e concentrare l'attenzione sulla produzione di merci, agricole e industriali.

Se si parte dall'agricoltura, si scopre che i divari sono nettamente inferiori alla media: ciò è ben comprensibile, dato che, man mano che procede lo sviluppo, la domanda e la produzione delle merci agricole e, in particolare, delle merci agricolo-alimentari crescono in proporzione molto minore della domanda e della produzione delle merci industriali. È allora opportuno prendere in considerazione altri indici, in particolare gli indici fisici dei fabbisogni alimentari. I dati elaborati dalla FAO (Food and Agriculture Organization) mostrano che le disponibilità medie per individuo, in diversi paesi sottosviluppati a reddito basso, sono inferiori ai livelli considerati necessari: l'insufficienza è dell'ordine del 20-30% nel caso delle calorie e del 30-40% nel caso delle proteine. Naturalmente, le medie coprono situazioni molto differenziate, non solo fra i diversi paesi a reddito basso, ma anche al loro interno: i redditieri ricchi si nutrono in modo più che soddisfacente, in termini sia quantitativi che qualitativi, mentre i redditieri poveri si nutrono male e in modo insufficiente. Di conseguenza, non si tratta solo di accrescere la quantità di alimenti, ma anche di migliorare la distribuzione del reddito. Tenendo presente il problema della distribuzione, importante soprattutto a bassi livelli di reddito, si può affrontare il problema dell'accrescimento delle disponibilità medie. Alla soluzione di questo problema può dare un contributo il commercio estero; ma un tale contributo può essere rilevante solo in paesi relativamente piccoli: i paesi grandi non possono non puntare sull'espansione della produzione agricola interna.

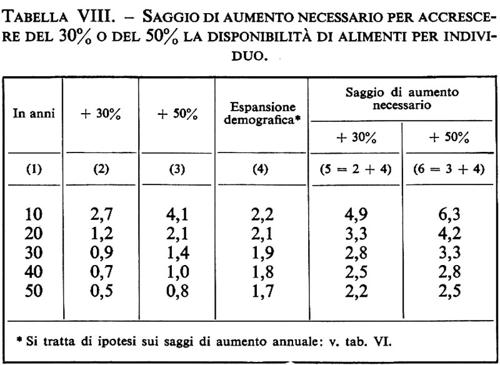

A un primo esame, almeno, il problema non si presenta così drammatico come i rapporti (pur se corretti) fra i redditi individuali potrebbero indurre a credere: nel caso dei prodotti agricolo-alimentari si tratta infatti di accrescere la disponibilità media individuale in una misura che può andare dal 30 al 50%. (Ciò significa che, per quanto riguarda la produzione agricola, il rapporto fra paesi sviluppati e paesi arretrati è solo di 1 : 1,4 circa e che il divario fra i redditi individuali, che nel caso dei paesi poveri varia da 30 a 12, è quasi completamente imputabile all'industria).

Tuttavia, pur non avendo dimensioni macroscopiche, il problema delle disponibilità alimentari è grave per due ragioni fondamentali. In primo luogo, perché nei paesi sottosviluppati, per accelerare lo sviluppo della produzione agricola, è necessario riformare l'assetto della proprietà terriera e il sistema dei contratti, riorganizzare il sistema della conservazione e del commercio dei prodotti, istruire e assistere tecnicamente i contadini poveri (per ricordare solo le più importanti trasformazioni necessarie), e queste trasformazioni urtano contro ostacoli di tipo politico prima ancora che di tipo tecnico e finanziario. In secondo luogo, il problema è grave perché l'aumento del 30 o del 50% non riguarda la produzione complessiva, ma quella pro capite, e si scontra quindi col problema demografico.

Questo problema, non meno di quelli connessi con lo sviluppo produttivo e coi livelli del reddito, viene ancor oggi posto in termini catastrofici. In verità, l'espansione demografica - per i paesi sottosviluppati nel dopoguerra si è parlato di ‛esplosione' demografica - non è stata determinata da un aumento del saggio di natalità, che per molti anni è rimasto sostanzialmente stazionario o è diminuito con estrema lentezza, ma, soprattutto, da una flessione del saggio di mortalità. Infatti, l'arretratezza economica e sociale persistente ostacola i mutamenti che favoriscono la diminuzione della natalità, mentre non impedisce la penetrazione di miglioramenti sanitari di vario genere.