Stati Uniti d'America

Vedi Stati Uniti d'America dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

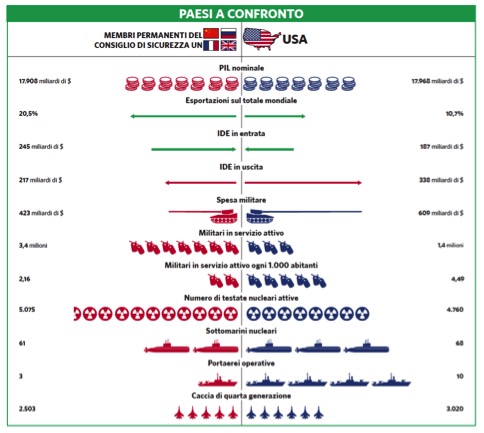

Nell’attuale sistema internazionale, gli Stati Uniti sono ancora la prima potenza mondiale per concentrazione di potere. Benché sia improbabile che altri paesi possano colmare il divario nel breve e medio periodo, in una prospettiva di lungo termine lo status di supremazia complessiva di Washington sarà probabilmente contestato da competitor oggi in forte ascesa.

Dagli anni Sessanta del Novecento, il dibattito sul declino americano è una costante del panorama politico, mediatico e accademico. A seguito della crisi economica del 2008, tuttavia, ha trovato una rinnovato vigore. Storicamente le argomentazioni si muovono su due piani differenti che è bene mantenere separati: da un lato quello della percezione del potere americano, dall’altro quello della valutazione delle sue basi materiali. Il primo attiene all’immagine e alla percezione che nel mondo si ha della potenza americana a partire dal tipo di leadership che le diverse presidenze americane hanno deciso di perseguire, muovendosi secondo alcune linee guida ricorrenti nella politica estera americana: interventismo o isolazionismo, multilateralismo o unilateralismo, pragmatismo o idealismo, soltanto per citarne alcune tra le più salienti. Le scelte fatte dalla Casa Bianca in un senso o nell’altro hanno spesso condizionato il dibattito, specie in anni complessi come quelli del Ventunesimo secolo che hanno registrato per gli Stati Uniti l’emergere di sfide non solo di tipo convenzionale – come quelle rappresentate dalla repentina crescita di nuove potenze regionali, desiderose di revisionare i rapporti di prestigio e potere globali – ma anche di tipo non convenzionale, e quindi in primis dalla minaccia rappresentata dalle reti del terrorismo internazionale.

Le due gravi crisi scoppiate nel corso del 2014 e complicatesi nel 2015 – il prolungato braccio di ferro tra la Russia e il mondo occidentale per l’integrità territoriale dell’Ucraina e il prepotente ritorno del terrorismo fondamentalista a firma dell’Is (Stato islamico) – rappresentano due casi esemplari per comprendere la stretta connessione esistente tra il tipo di risposta scelta dagli Stati Uniti e la percezione che ne deriva, presso i governi e l’opinione pubblica mondiali, dello stato di salute del primato internazionale del paese.

Il secondo piano su cui si concentra il dibattito su un possibile declino di Washington, come si è detto, è invece connesso alla valutazione delle sue basi materiali: e in questo senso va prima di tutto riconosciuto come le risorse di potere a disposizione degli Usa presentino elementi di forza e altrettanti di debolezza.

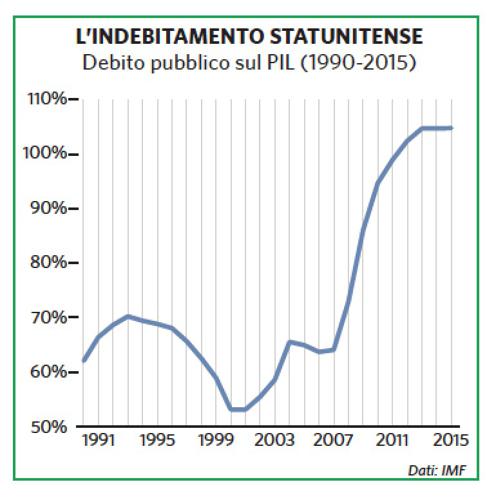

Dal punto di vista economico, per esempio, gli Stati Uniti sono ancora di gran lunga la prima economia al mondo in termini di Pil nominale, raggiungono tassi di produttività altissimi, sono il principale centro finanziario del pianeta e possiedono il maggior settore terziario per estensione, livello di avanzamento e capacità di innovazione. Allo stesso tempo, però, gli Usa sono stati l’epicentro da cui si è diffusa la crisi economica e finanziaria internazionale del 2008, hanno un debito pubblico federale cresciuto notevolmente negli ultimi anni (arrivato intorno a circa il 105% del pil) che li espone strutturalmente nei confronti dei paesi esteri detentori, e posseggono una valuta che, seppur ancora riferimento nei circuiti monetari internazionali, non ha più la forza e la tenuta dimostrata nei decenni passati.

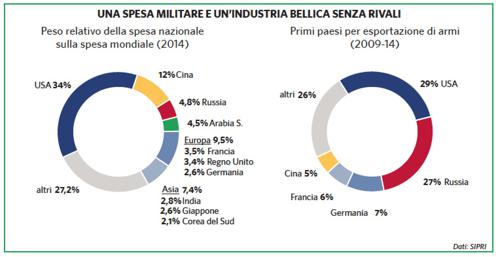

Se si guarda poi alla sfera militare, il divario tra Washington e il resto del mondo appare più marcato, non solo per quanto concerne la spesa militare, le dotazioni della difesa, la qualità e la quantità dei sistemi d’arma a disposizione, ma anche in ragione del fatto che gli Stati Uniti sono ancora l’unico paese in grado di proiettare la propria potenza a livello globale grazie al predominio complessivo nei tre cosiddetti spazi comuni: il cielo, lo spazio e il mare. A una superiorità difficilmente discutibile, fa tuttavia da contraltare la scarsa possibilità di utilizzare le risorse militari nel contesto internazionale attuale, tanto nel contrasto a minacce di tipo asimmetrico, come le reti del terrorismo e della criminalità internazionale, quanto in quegli interventi di stabilizzazione e di nation-building, come per esempio nella fase post-bellica in Iraq e Afghanistan, dove va scontata una crescente indisponibilità dell’opinione pubblica americana a sopportarne gli inevitabili costi in termini di vite umane. Allo stesso tempo pesa in prospettiva un dilemma strategico che gli Usa dovranno riuscire a risolvere, trovando un difficile compromesso tra due esigenze contrastanti. La prima è quella di ridurre il budget della difesa, più che raddoppiato dal 2001 in avanti. La seconda è rappresentata dalla necessità di rispondere alla rapida crescita militare di diverse potenze emergenti, Cina in primis, impegnate non solo a modernizzare i propri apparati, ma anche a sviluppare quella tecnologia ‘anti-accesso’, finalizzata proprio a rendere più costoso un eventuale intervento esterno nelle rispettive regioni d’appartenenza e quindi a minare uno dei fondamentali cardini su cui si è potuta fin qui edificare la supremazia internazionale americana.

Per completare il quadro della potenza statunitense occorre, da ultimo, rivolgere l’attenzione anche ai suoi aspetti immateriali, ovvero al suo cosiddetto soft power. Anche in questa sfera la forza attrattiva del modello americano – con i suoi valori, la sua tradizione politica democratica e liberale, la sua industria culturale e il suo primato scientifico – se ha storicamente rappresentato un formidabile strumento di influenza nelle mani di Washington, sembra tuttavia aver subìto un processo di forte opacizzazione durante questa prima fase del Ventunesimo secolo. Il fenomeno si è reso più evidente da quando l’unilateralismo post 11 settembre 2001 ha messo in discussione la legittimità della politica estera americana agli occhi dell’opinione pubblica mondiale. Un indirizzo che l’amministrazione Obama ha voluto correggere, facendo del multilateralismo un elemento cardine della propria politica estera. Dopo un iniziale entusiasmo e una rinnovata speranza suscitata in tutto il mondo, il primo presidente afroamericano nella storia statunitense ha dovuto fare i conti con un crescente scetticismo per una leadership che è apparsa, sotto diversi punti di vista, timida e ondivaga rispetto alle aspettative che ne avevano accompagnato l’elezione.

La nascita della potenza statunitense affonda le sue radici nel Diciannovesimo secolo, quando si sviluppò secondo due direttrici principali. In primis, consolidata l’indipendenza, il paese estese il proprio territorio verso ovest, assecondando così gli assunti del cosiddetto ‘destino manifesto’ e quindi della convinzione, ben radicata nella cultura politica americana ottocentesca, dell’inevitabilità dell’espansione territoriale e culturale della nuova Federazione statunitense. In secondo luogo, tramite l’affermazione dalla ‘dottrina Monroe’ del 1823, che sosteneva l’esigenza di consolidare una sorta di zona di influenza politica esclusiva sul continente americano, optando allo stesso tempo per una politica di non coinvolgimento rispetto alle dinamiche politiche internazionali, prime tra tutte quelle europee. Fu nel Novecento, e in particolare con le due guerre mondiali, che gli Stati Uniti diventarono protagonisti indiscussi della politica internazionale. Unica delle potenze alleate vincitrici della Seconda guerra mondiale a non dover affrontare un processo di ricostruzione post-bellica e forte di un’economia già all’epoca prima al mondo, gli Usa si misero allora alla testa del nascente blocco occidentale, dando vita alla creazione di una fitta rete di istituzioni internazionali e favorendo lo sviluppo di alleanze e partnership bilaterali in tutti e cinque i continenti. Cardini del nuovo ordine post-bellico a guida statunitense furono, sul versante politico e militare, l’Alleanza atlantica e quindi l’organizzazione di difesa (Nato) tramite cui Washington realizzò un ombrello protettivo per i paesi membri. Sul versante economico, le istituzioni di Bretton Woods (tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale) create insieme al Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) con l’obiettivo di liberalizzare l’economia e il commercio internazionale, stabilizzare i circuiti monetari e favorire la cooperazione economica tra i paesi aderenti. Era la cosiddetta ‘Pax americana’ vigente per tutti i paesi occidentali e opposta al blocco sovietico composto dall’Urss e dai paesi suoi satelliti, all’interno di quella contrapposizione politica, ideologica e militare conosciuta come Guerra fredda.

Nei decenni che separano il 1945 dal 1989, anno della caduta del Muro di Berlino, le relazioni tra i due blocchi non furono sempre uguali, ma subirono evoluzioni significative. A fondamento della strategia americana rimase comunque la dottrina del containment, che aveva l’obiettivo di arginare il comunismo sovietico, scongiurando ogni possibile espansione fuori dai confini del suo blocco. Ciò si tradusse in termini pratici tanto nell’appoggio statunitense a tutti quei regimi che nel mondo potevano rappresentare un freno all’espansionismo politico e ideologico dell’Unione Sovietica, quanto nell’intervento militare in quei conflitti, seppur secondari e di carattere locale, in cui una vittoria comunista avrebbe potuto innescare un processo di ‘contagio regionale’, secondo quanto previsto dalla teoria del domino. La guerra di Corea del 1950-53 e quella del Vietnam, benché non identiche e avvenute in momenti contraddistinti da tensioni internazionali di diversa natura, sono due esempi. Dopo la crisi di Cuba del 1962 iniziò un processo di distensione e di pacifica coesistenza con l’Unione Sovietica: il nuovo disgelo produsse l’avvio di accordi sulla limitazione delle armi strategiche, fece leva sul riavvicinamento americano alla Cina comunista (mossa che costrinse Mosca al dialogo per evitare l’isolamento diplomatico) e più in generale si pose l’obiettivo di abbattere gli elevatissimi costi per il mantenimento della posizione internazionale ricoperta fino ad allora da Washington. Architrave del bipolarismo negli anni Sessanta e Settanta fu la cosiddetta dottrina della Mad (Mutually Assured Destruction), con le due superpotenze che instaurarono un regime di deterrenza fondato sulla capacità di second strike e, quindi, sul rischio di reciproco annientamento in caso di scoppio del conflitto nucleare. Gli anni Ottanta, sotto l’amministrazione di Ronald Reagan, rappresentarono una significativa ripresa sia della corsa agli armamenti, sia della competizione politica e ideologica tra le due superpotenze. Fu il 1989 a rappresentare il vero punto di svolta per gli equilibri politici mondiali e in primis per gli Stati Uniti.

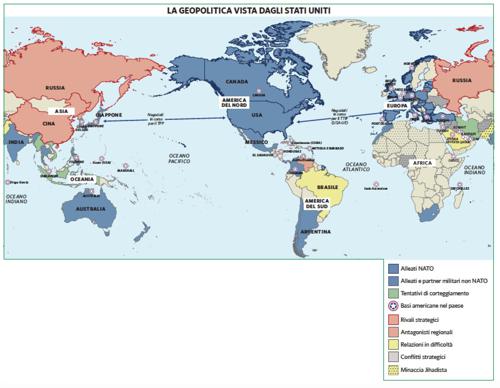

La caduta del Muro di Berlino aprì a Washington la possibilità di estendere la propria egemonia anche al di fuori del blocco occidentale e di perseguire i suoi nuovi, e in parte mutati, interessi, potendo beneficiare della maggiore concentrazione di potenza mai registrata in precedenza nella storia moderna e contemporanea. Esistono una serie di costanti che, in maniera trasversale tra le amministrazioni che dal 1989 a oggi si sono avvicendate alla Casa Bianca, hanno rappresentato i capisaldi della politica estera americana. In primo luogo, prevenire l’emergere di potenziali sfidanti su scala globale, mantenendo il più possibile inalterato il differenziale di risorse rispetto alle altre potenze mondiali. In secondo luogo, agire da ‘bilanciatori esterni’ per contrastare l’affermazione di egemonie regionali ostili in regioni strategiche. In terzo luogo, mantenere l’economia internazionale aperta e, infine, continuare a garantirsi l’accesso alle principali risorse energetiche mondiali. Alla costanza di questi obiettivi non ha tuttavia corrisposto un’analoga continuità nelle modalità di perseguimento. Nello specifico, se le amministrazioni democratiche di Bill Clinton e di Barack Obama hanno in genere privilegiato la via multilaterale per trovare consenso e legittimità internazionali al loro operato, quelle repubblicane del doppio mandato di George W. Bush hanno piuttosto preferito una politica estera unilaterale e più assertiva, specie nell’ambito della guerra al terrorismo globale, lanciata all’indomani degli attentati qaedisti dell’11 settembre. È stata questa strategia, uno dei capisaldi del pensiero neocon, a condurre al tanto controverso intervento militare in Iraq nel 2003.

Relazioni internazionali

La natura globale degli interessi degli Stati Uniti determina una politica estera multi-vettoriale, caratterizzata da direttrici che si spingono in tutte le regioni del mondo.

La prima e più naturale è rivolta ai paesi confinanti e al resto del continente americano. Con Canada e Messico, rispettivamente ai suoi confini settentrionali e meridionali, Washington intrattiene in assoluto i maggiori rapporti commerciali, specie da quando, nel gennaio del 1994, è entrato in vigore il Nafta (North American Free Trade Agreement), il trattato di libero scambio che ha imposto la progressiva eliminazione delle barriere doganali. I due paesi, del resto, costituiscono la spina dorsale dell’approvvigionamento petrolifero statunitense e rappresentano due partner politici privilegiati con cui gli Usa cooperano in numerosi campi: dalla sicurezza all’ambiente, passando per la tutela del lavoro e il controllo transfrontaliero.

Il subcontinente latinoamericano, in particolare l’area del Centro America e dei Caraibi, è stato invece storicamente percepito dagli Stati Uniti come un ‘cortile di casa’, e quindi come un’area sulla quale poter esercitare la propria influenza in maniera più esclusiva e diretta. A differenza che nel resto del continente americano, in questa regione sono molto più evidenti i sintomi di una maggiore volontà di autonomia, quando non proprio di contrapposizione, rispetto alle politiche statunitensi. In particolare, l’emergere di una potenza come il Brasile, che aspira a ricoprire un ruolo egemonico sulla regione, si pone potenzialmente in contrasto con la politica e gli interessi di Washington. In aggiunta, va registrata negli ultimi anni una nuova ondata dell’ideologia anti-statunitense, fortemente intrisa di elementi anti-imperialisti e anti-capitalisti, il cui simbolo è stato il Venezuela di Hugo Chávez (oggi guidato da Nicolás Maduro), ma alla quale aderiscono anche l’Ecuador e la Bolivia. Anche per contrastare tali tendenze, Washington ha individuato nella Colombia incline al liberismo di Álvaro Uribe, prima, e di Juan Manuel Santos, dopo, un alleato strategico dell’area, cui non a caso destina una parte rilevante dei propri aiuti economici e militari.

Il 2015 ha inoltre segnato lo storico disgelo tra Stati Uniti e Cuba, le cui relazioni diplomatiche erano sospese dal 1961. I due paesi hanno ristabilito le proprie rispettive ambasciate nel luglio 2015, dopo un dialogo avviato da Obama e Raùl Castro nel 2014 e mediato dal Canada e dalla Santa Sede.

La seconda tradizionale direttrice della politica estera statunitense è rappresentata dalla rete dei rapporti transatlantici. Qui gli Usa intrattengono quella che può essere definita storicamente la loro più importante relazione bilaterale: la special relationship con il Regno Unito. Per affinità storiche, linguistiche e culturali, i due paesi condividono molti interessi e la medesima filosofia economico-politica; hanno dato vita ad un’alleanza strategica, nel cuore del mondo occidentale, capace di riconfermarsi e rinnovarsi in risposta a tutte le principali sfide emerse nel corso del Novecento, dalle due guerre mondiali alla Guerra fredda, fino alla lotta contro il terrorismo globale. In diverse occasioni e su differenti questioni internazionali, Londra si è rivelata molto più vicina alle politiche statunitensi che a quelle dell’Unione Europea (Eu), del cui processo di integrazione fa comunque parte dal 1973. Proprio quest’ultima organizzazione, i cui membri mantengono rapporti di diversa natura con gli Stati Uniti, rappresenta una controparte complessa per Washington. Se da un lato gli Stati Uniti condividono la maggior parte delle politiche e dei valori fondanti dell’Eu, dall’altro non solo competono economicamente con l’Unione (che in aggregato ha una forza economica maggiore), ma nell’ultimo decennio hanno assunto posizioni divergenti su importanti questioni di politica internazionale, come per esempio sull’istituzione del Tribunale penale internazionale o sui negoziati per l’attuazione del Protocollo di Kyoto. Il fatto che le potenzialità europee non si siano ancora tradotte in una visione politica compiutamente unitaria, d’altra parte, ha costituito un vantaggio per gli Usa in termini di capacità di influenza politica sugli altri teatri regionali. Gli Stati Uniti continuano a mantenere importanti rapporti bilaterali non solo con i maggiori paesi europei, ma anche con quei paesi della cosiddetta ‘nuova Europa’ (su tutti Polonia, Repubblica Ceca e Romania) che hanno trovato nei rapporti transatlantici una nuova collocazione strategica e politica, in grado di garantire loro un’adeguata copertura dall’influenza e dalle pressioni derivanti dalla vicina Federazione russa.

Dalla fine della Guerra fredda la politica degli Usa verso la Russia post-comunista è stata caratterizzata tanto dalla propensione a integrare l’ex rivale nell’ordine economico e strategico occidentale, quanto dalla tentazione di sfruttarne il momento di debolezza e consolidare la nuova superiorità. Per un verso, con Mosca sono stati conclusi tutta una serie di trattati per la limitazione dei rispettivi armamenti nucleari (l’ultimo dei quali, il cosiddetto ‘New Start’, firmato nel 2010); è stato creato un forum di dialogo strategico in ambito Nato e si sono progressivamente intensificati i rapporti economici e commerciali. Per l’altro, invece, sono state non poche le scelte e le politiche intraprese da Washington che hanno sfidato gli interessi della nuova Federazione: dall’allargamento della membership della Nato e delle partnership bilaterali e atlantiche in tutto lo spazio post-sovietico eurasiatico, al controverso progetto di scudo anti-missilistico (oggi in fase di realizzazione sotto iniziativa Nato), passando per il supporto finanziario e politico a tutte quelle infrastrutture energetiche alternative alla rete russa e quindi in grado di attenuare il monopolio di Mosca nella fornitura di gas in Europa.

Se l’arrivo alla Casa Bianca di Obama aveva poi coinciso con il tentativo di reset diplomatico, per azzerare le tante incomprensioni registrate negli ultimi anni di presidenza Bush (su tutto, la tensione scaturita dalla guerra russo-georgiana del 2008), il triennio 2013-15 ha fatto segnare il ritorno a un clima di marcata contrapposizione in almeno tre occasioni. La prima è stata il braccio di ferro diplomatico sulla Siria: prima, nell’estate 2013, un Obama incline ad intervenire militarmente per sanzionare l’utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad fu ostacolato da Vladimir Putin, il quale poi raggiunse un accordo con il rais siriano per la distruzione dell’arsenale chimico; poi, nel 2015, la Russia ha deciso di schierarsi militarmente al fianco del regime attaccando le postazioni dei ribelli sostenuti da Washington e scatenando così l’ira della Casa Bianca. La seconda si è avuta con lo strappo diplomatico portato avanti dal Cremlino con la concessione dell’asilo politico temporaneo a Edward Snowden, l’ex analista della Cia che ha dato inizio al caso di spionaggio informatico Datagate e che Washington avrebbe voluto processare per tradimento. La terza, infine, si è consumata sul delicato nodo dell’indipendenza dell’Ucraina dall’influenza russa, con il pugno di ferro adottato da Putin nel reagire alla deposizione del presidente filo-russo Janukovic, a seguito di settimane di violente proteste di piazza di stampo filo-occidentale. Una reazione che ha visto Mosca non solo annettere la regione della Crimea, a maggioranza russa e sede della fondamentale base navale di Sebastopoli, ma anche appoggiare i ribelli filo-russi nella guerra civile scoppiata tra il nuovo governo di Kiev e le regioni orientali ucraine. Il tutto in un clima di crescente tensione, condito anche da toni che hanno riecheggiato la Guerra fredda.

Altra area da sempre geopoliticamente rilevante per gli Stati Uniti è il Medio Oriente: anche in questo teatro Washington ha alleati storici sui quali basa e costruisce la propria politica regionale. Primo tra tutti lo stato d’Israele, rispetto alla cui sicurezza gli Usa sono impegnati in maniera perentoria fin dalla sua fondazione. Consolidatasi in virtù di dinamiche strategiche tipiche della Guerra fredda già dalla metà degli anni Sessanta, l’alleanza israelo-statunitense – talvolta descritta come l’altra vera special relationship – è andata progressivamente intensificandosi anche nel post-1989. Tel Aviv può contare su una completa copertura diplomatica da parte di Washington e beneficia di una notevole serie di primati qualitativi e quantitativi nell’assistenza militare americana, tarati per garantirgli il cosiddetto qualitative military edge, ovvero un costante margine di superiorità tecnologica e militare nella regione mediorientale.

Sebbene il sostegno degli Usa ad Israele continui a persistere, non sono mancate negli ultimi anni forti incomprensioni tra le due rispettive leadership: dalla condanna ripetuta di Obama in merito al prosieguo della colonizzazione israeliana della West Bank, al rilancio per mano americana dei negoziati di pace con i Palestinesi, mal digerito da Netanyahu e affossato con l’intervento armato a Gaza nei mesi di luglio e agosto 2014, passando per la delicata questione del nucleare iraniano, su cui la tensione tra Washington e Tel Aviv ha raggiunto livelli probabilmente mai toccati negli ultimi decenni.

La partnership con l’Arabia Saudita ha radici che affondano nel secondo conflitto mondiale. L’alleanza ha subìto una prima ridefinizione alla fine degli anni Settanta, quando Riyadh ha ulteriormente stretto la propria intesa con Washington: beneficiario di protezione e aiuti militari statunitensi, creditore (attraverso i petrodollari) degli Usa e garante del basso prezzo del petrolio. In tempi più recenti la relazione è stata prevalentemente funzionale a contrastare le politiche dell’Iran, e quindi del paese con cui gli Usa, nonostante il recente riavvicinamento, hanno ancora i rapporti più tesi nella regione.

La politica estera assertiva intrapresa da Teheran, i suoi contatti con Hezbollah e Hamas e la sua volontà di non interrompere il programma nucleare hanno reso l’Iran, al tempo dello shah un solido alleato, oggi una delle principali preoccupazioni nell’agenda di politica estera statunitense. Ma proprio l’accordo sul nucleare iraniano, raggiunto il 14 luglio 2015 tra Teheran e il cosiddetto Gruppo dei 5+1, pare possa aprire nuovi scenari, non solo nelle relazioni bilaterali tra Usa e Iran, ma anche nei più ampi equilibri geopolitici mediorientali.

In particolare, se storicamente le dinamiche della regione sono state determinate in misura rilevante dalle posizioni di Washington, attraverso il suo tradizionale patto di ferro con l’asse arabo-sunnita (Arabia Saudita, Giordania ed Egitto, ma anche Emirati Arabi e Bahrain) e la sua partnership speciale con lo stato d’Israele, dallo scoppio nel 2011 delle Primavere arabe la regione è attraversata da una fase di profonda e travagliata transizione politica che di fatto sfugge a qualsiasi intervento esterno. E non è certo un caso che l’amministrazione Obama abbia scelto una politica mediorientale essenzialmente dettata dalla prudenza, optando per un ruolo che diversi analisti hanno descritto come una leadership from behind. Dall’Egitto, dove la Casa Bianca ha preferito non interferire tanto nella caduta dello storico alleato Hosni Mubarak quanto nella successiva deposizione a opera dell’esercito egiziano del presidente Mohammed Mursi legato ai Fratelli musulmani; alla Libia, dove all’intervento militare che ha portato alla fine del regime di Mu’ammar Gheddafi non è seguito un impegno di stabilizzazione e ricostruzione post-bellica da parte americana. Si arriva quindi alla Siria, dal 2011 insanguinata da una guerra interna da cui gli americani hanno cercato di restare fuori, salvo poi dovervi fare i conti direttamente nel momento in cui il regime di Assad ha prima utilizzato il proprio arsenale chimico e l’espansione dello Stato islamico al di fuori dell’Iraq si è poi saldata alle dinamiche del conflitto civile.

Infatti, l’aggravarsi della minaccia terroristica per mano dei jihadisti dell’Is – che nel giro di pochi mesi sono entrati in controllo di parti dell’Iraq e della Siria e hanno sconvolto la comunità internazionale attraverso una serie di efferate decapitazioni di ostaggi – ha costretto Obama a dover derogare da quella volontà di chiudere con la stagione interventista in Medio Oriente, che aveva rappresentato uno dei capisaldi della sua strategia di sicurezza. A capo di una coalizione che può contare sulla collaborazione di diversi alleati occidentali e di non pochi paesi arabi – impegnati in forme e misure differenti – gli Usa hanno avviato nel settembre 2014 una nuova campagna militare, da un lato bombardando le postazioni e le roccaforti controllate dal Califfato islamico, dall’altro incrementando la fornitura di armi e assistenza a tutte quelle forze e quei gruppi di guerriglieri moderati impegnati sul campo nel contrasto all’Is (dal nuovo esercito iracheno, ai Peshmerga curdi, passando per il Libero esercito siriano).

L’ultima direttrice della politica estera statunitense – quella su cui da qualche anno, al netto della rinnovata emergenza terroristica e della sfida russa, la Casa Bianca sembra concentrare gran parte del proprio interesse – va invece dall’Asia meridionale fino al Pacifico. Il subcontinente indiano, soprattutto il Pakistan, rappresenta una delle maggiori sfide per gli Stati Uniti e per la lotta al terrorismo globale. I rapporti con Islamabad sono fondamentali per la definizione degli equilibri in Afghanistan, paese ancora molto instabile e dal quale gli Stati Uniti, dopo più di dieci anni di significativa presenza militare, hanno avviato il processo di disimpegno graduale. Il territorio pakistano è una retroguardia degli insorti afghani e Washington ha quindi puntato a rafforzare la stabilità dell’autorità centrale, non solo in considerazione del suo ruolo imprescindibile nell’equazione afghana, ma anche per scongiurare il rischio di un’affermazione di gruppi fondamentalisti all’interno di un paese in cui vigono precarie dinamiche politiche e che è dotato di armamenti nucleari. Negli ultimissimi anni le relazioni tra Washington e Islamabad si sono tuttavia complicate. A far crescere risentimento e diffidenza reciproca sono stati, da una parte, il disappunto americano per la scoperta che il nascondiglio del leader di al-Qaida Osama Bin Laden si trovasse non lontano dal centro nevralgico militare pakistano, dall’altra l’incremento degli attacchi con droni nelle regioni di confine tra Pakistan e Afghanistan condotti unilateralmente dagli Usa senza il consenso di Islamabad. Con l’India, il più rilevante stato dell’Asia meridionale e la più popolosa democrazia al mondo, i rapporti sono invece in progressivo avvicinamento da almeno un decennio, in virtù del fatto che Nuova Delhi si è rivelata una sponda ideale per Washington, sia sotto il profilo commerciale – considerando le potenzialità di una economia in forte ascesa come quella indiana – sia sotto quello strategico, considerando il comune impegno contro il fondamentalismo islamico e la comune volontà di controbilanciare l’ascesa della Cina nell’Asia continentale e pacifica.

Quella cinese, d’altra parte, è la maggiore sfida attualmente all’ordine del giorno degli strateghi del Pentagono e del Dipartimento di stato. In considerazione della potenza raggiunta da Pechino e della possibilità che decida di perseguire un’agenda regionale revisionista in contrasto con gli interessi di Washington e dei suoi alleati nella regione, l’evoluzione della relazione sino-americana ha assunto negli ultimi anni un’assoluta centralità nella strategia statunitense. Gli Stati Uniti hanno fino a ora dimostrato un chiaro interesse a mantenere rapporti stabili, specie considerando l’altissimo livello di interdipendenza economica che lega i due paesi: gli Usa restano il maggiore mercato di approdo per le esportazioni cinesi e la Cina è il primo detentore del debito estero statunitense. La compresenza di competizione e convergenza economica spinge in questo senso gli Stati Uniti a non esacerbare le possibili fonti di tensione politica, che pure negli ultimi anni sono aumentate. Si va dalla posizione nei confronti del Dalai Lama ai (sempre più occasionali) richiami di Washington sul mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina, arrivando infine alla storica disputa sullo status di Taiwan e a quella più recente sulla sovranità sulle isole Senkaku/Diaoyu, che vedono gli Usa opporsi alle rivendicazioni cinesi e schierarsi al fianco, rispettivamente, di Taipei e Tokyo.

Dall’altro lato, e in chiara funzione di contro-bilanciamento della preponderanza cinese, dal 2009 gli Stati Uniti hanno avviato il cosiddetto Pacific pivot, e quindi una strategia di rafforzamento del proprio ruolo e della propria presenza nella regione dell’Asia-Pacifico. Presenza che d’altra parte non è certo nuova, ma che, al contrario, risale all’Ottocento e che, nel secondo dopoguerra, è stata istituzionalizzata attraverso una serie di alleanze bilaterali, secondo un sistema di tipo hub and spoke (a ruota, con un perno centrale e i raggi). La nuova centralità assunta oggi dalla regione vede dunque accrescere l’importanza di questa rete di partnership: su tutte quella con il Giappone, la ‘portaerei inaffondabile’ americana che, sebbene già dagli anni Cinquanta rappresenti il principale cardine della strategia di sicurezza americana in Asia, oggi più che mai è chiamato a rivestire un ruolo sempre più attivo e cruciale nell’evoluzione degli equilibri politico-strategici regionali. Un obiettivo, quello di un maggiore attivismo di Tokyo nella regione asiatica, che è fortemente voluto da Washington ed è stato sposato in pieno dal premier giapponese Shinzo Abe, impegnato sul fronte domestico nel difficile tentativo di revisionare limiti e vincoli che il pacifismo costituzionale impone al Giappone in materia di politica estera e di difesa.

Ordinamento istituzionale e politica interna

Gli Stati Uniti sono caratterizzati da uno dei sistemi politici interni più funzionanti e stabili di tutto il mondo, che vanta una tradizione plurisecolare. Il sistema di stato e di governo è organizzato secondo il modello di una repubblica presidenziale a struttura federale. Gli Stati Uniti costituiscono il più antico sistema federale vigente. La Costituzione regola i rapporti tra il governo centrale e ognuno dei 50 stati federati, che in futuro potrebbero diventare 51 se Puerto Rico fosse inserito nell’unione. Al suo interno, ogni stato ha un proprio governo e un parlamento bicamerale (fatta eccezione per lo stato del Nebraska, in cui vi è un parlamento unicamerale), che esercita il potere legislativo all’interno dei propri confini. L’autonomia di cui godono i singoli governi statali, al cui capo vi è un governatore (eletto direttamente dalla popolazione dello stato di appartenenza e al quale è affidato il potere esecutivo), è ampia, soprattutto in materie come l’istruzione, il diritto al lavoro, le imprese e la proprietà, tutti ambiti in cui vi sono differenze evidenti tra i singoli stati. La Costituzione stabilisce, altresì, che tutte le leggi emanate dai governi statali non debbano essere in contraddizione con la Carta fondamentale stessa e con le leggi emanate dal governo federale. Quest’ultimo rappresenta la massima autorità politica e regola le questioni di rilevanza strategica e di interesse nazionale, come la politica estera, le politiche di sicurezza, il commercio internazionale e la riscossione delle imposte. Alla guida del governo federale vi è il presidente degli Stati Uniti, che esercita il potere esecutivo ed è al contempo il capo di stato, di governo e il Commander in chief delle forze armate. La seconda autorità del paese è il vicepresidente, che subentra al presidente in caso di impeachment o di morte prima della fine del mandato. Il presidente è eletto ogni quattro anni e ha un limite di due mandati. Tecnicamente è eletto secondo un meccanismo indiretto: il popolo americano è chiamato a eleggere delegati, detti ‘grandi elettori’, che a loro volta esprimono il loro parere per uno dei candidati presidenziali. Salvo occasioni in cui si presentano candidati indipendenti, i due rivali per la presidenza vengono scelti all’interno, rispettivamente, dei partiti repubblicano e democratico, tramite un sistema di elezioni primarie che avviene attraverso un lungo processo di selezione. A livello federale, gli Stati Uniti hanno un parlamento, il Congresso, composto da due camere: la Camera dei rappresentanti e il Senato. La prima conta 435 membri, che vengono eletti in ogni stato, con una rappresentanza numerica che varia da stato a stato in misura proporzionale alla popolazione, rilevata con censimento decennale. Il Senato è invece composto da cento membri, due per ogni stato federato. I deputati della Camera dei rappresentanti sono eletti ogni due anni, mentre quelli del Senato restano in carica sei, con un ricambio biennale di un terzo del loro totale. Questo sistema elettivo fa sì che il rinnovo di parte del Congresso (Camera dei rappresentanti più un terzo dei senatori) avvenga, oltre che in corrispondenza delle elezioni presidenziali, anche nel periodo a cavallo tra queste, nelle cosiddette elezioni di metà mandato o midterm elections, quando cioè l’ultimo presidente eletto è in carica da due anni. Ciò può determinare, come accaduto spesso nella storia politica statunitense, che la presidenza in carica possa trovarsi a dover interagire, in una o in entrambe le camere, con una maggioranza opposta al suo partito. In questi casi il presidente e la sua amministrazione ricercano generalmente una mediazione tra la propria attività di governo e l’appoggio che le proposte legislative devono riscuotere in entrambi i rami del parlamento per essere approvate, così come prescritto da un sistema istituzionale ispirato al principio dei checks and balances, controllo e bilanciamento reciproco, che d’altro canto affida proprio alla presidenza il potere di veto sulle leggi già licenziate dal Congresso. Al tempo stesso il Congresso, come avviene in tutti i sistemi presidenziali, non ha la prerogativa di sfiduciare il presidente, ma può attivare un procedimento di impeachment (‘atto di accusa’) nei suoi confronti, in caso di attentato alla Costituzione. Tale procedimento, che ha natura giudiziaria e non politica, è stato tentato solo due volte nel secondo dopoguerra: la prima con Richard Nixon, senza tuttavia giungere al voto del Senato perché il presidente si dimise prima; la seconda con Bill Clinton, quando l’atto fu respinto dal Senato poiché non raggiunse i due terzi necessari per la sua approvazione.

Il bipartitismo, che è una caratteristica del sistema politico statunitense, ha garantito l’alternanza di governo tra i due maggiori partiti della nazione: il Democratic Party e il Republican Party. L’elettorato statunitense si è storicamente dimostrato eterogeneo nelle sue preferenze, dal momento che non si è quasi mai verificato nel secondo dopoguerra che uno stesso partito abbia conquistato la presidenza per più di tre mandati consecutivi, cosa accaduta solo nel periodo 1981-93, quando alla doppia presidenza repubblicana di Reagan (1981-89) e alla prima di George Bush (1989-93) seguì la vittoria del democratico Bill Clinton.

In seguito alle elezioni presidenziali tenutesi nel novembre 2012, Obama è stato riconfermato alla guida del paese per quattro anni. Nei primi due, il presidente si è dovuto confrontare con una Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana, guidata dallo speaker John Boehner e un Senato dove invece poteva contare su una, seppur ristretta, maggioranza democratica. Tra il 2012 e il 2014, questa spaccatura tra i due rami del Congresso – associata a un’intransigenza negoziale tra i due partiti, anomala rispetto alla celebre tradizione bipartisan – ha portato a un prolungato braccio di ferro in materia di fiscalità e spesa federale, che è degenerato in tre gravi crisi di stallo politico. Il cosiddetto fiscal cliff di inizio 2013, e quindi il rischio, scongiurato solo in extremis, di cadere nel ‘baratro fiscale’ dovuto alla coincidenza tra un aumento previsto delle tasse e la scadenza di una serie di esenzioni fiscali; il successivo sequester e quindi l’automatico scatto di ingenti tagli lineari su istruzione, difesa e servizi sociali calendarizzato a marzo; e infine lo shutdown, la chiusura di tutte le attività federali non essenziali, firmato da Obama nelle prime due settimane di ottobre a causa del mancato accordo tra Camera e Senato sulla legge di bilancio 2013.

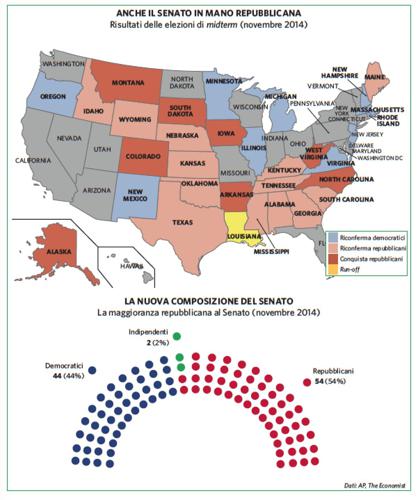

Le elezioni di medio termine del 2014 hanno complicato il quadro politico per l’amministrazione democratica. Dopo la Camera dei rappresentanti, anche il Senato è caduto nelle mani dei repubblicani. Ne è nato uno scontro istituzionale, con la Casa Bianca che è spesso dovuta ricorrere al veto presidenziale per aggirare l’ostruzionismo del partito rivale. A sua volta ne è derivata una crisi interna, che ha portato le forze anti-establishment populiste ad affacciarsi sulla scena politica riscuotendo consenso e proponendosi come fattore rilevante in vista delle elezioni presidenziali del 2016.

Popolazione e società

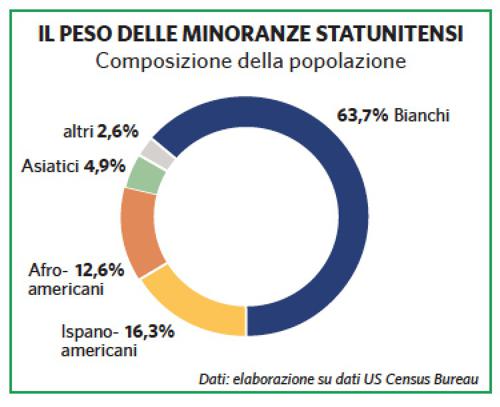

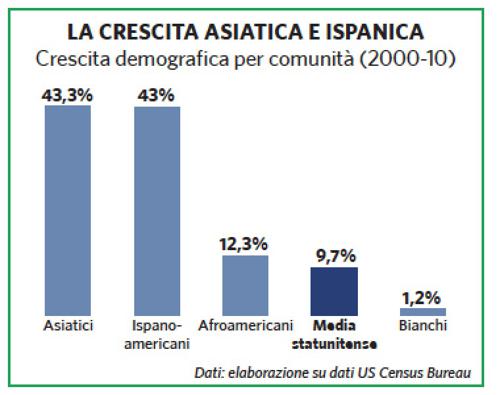

Con più di 300 milioni di abitanti gli Stati Uniti sono, dopo Cina e India, il paese più popoloso al mondo; un dato che in parte contribuisce a determinare la potenza di Washington, specie per quanto riguarda le potenzialità economiche interne. A differenza di gran parte dei paesi economicamente più sviluppati e anche grazie ai continui flussi di immigrazione, gli Stati Uniti registrano un tasso di crescita demografica relativamente alto (intorno allo 0,7% l’anno), che assicura una crescita costante anche da questo punto di vista. Inoltre la grande maggioranza della popolazione, l’81,4%, è urbanizzata, indice dello sviluppo sostenuto, tipico dei paesi più industrializzati. A livello etnico, la popolazione risulta essere molto variegata per effetto delle ondate migratorie che si sono succedute nel corso dei secoli. Vi sono importanti comunità di origine tedesca, irlandese, olandese e italiana, retaggio dei movimenti migratori dell’Ottocento e del primo Novecento. Le minoranze più numerose, comunque, sono quella ispanoamericana, quella afroamericana e quella asiatica (in gran parte cinesi e filippini). Entro il 2043, si stima che l’intera popolazione bianca sarà minoritaria.

In particolar modo, la tendenza degli ultimi anni vede crescere sempre di più la minoranza ispanoamericana, di cui oltre il 60% ha origini messicane. Ciò è dovuto sia al fenomeno dell’immigrazione attraverso la frontiera messicana, sia al più alto tasso di fecondità che si registra all’interno di questa comunità. Gli asiatici dovrebbero raddoppiare la loro percentuale sul totale della popolazione statunitense nel giro di quattro decenni. La questione migratoria, del resto, continua a rappresentare una sfida per la politica statunitense: si stima che il numero di immigrati irregolari nel paese, in maggioranza provenienti da Messico, Cina, India e Filippine, superi gli 11 milioni di persone. L’amministrazione Obama vorrebbe riformare la legge sull’immigrazione e regolarizzare così circa 5 milioni di clandestini. Al momento, però, il Congresso non pare incline ad assecondarla.

Gli Stati Uniti non hanno, a livello federale, una lingua che per Costituzione sia stata definita ufficiale, sebbene di fatto la lingua parlata sia l’inglese. Il 13% della popolazione parla però spagnolo. Alcuni stati federati hanno adottato nella propria Carta costituzionale l’inglese come lingua ufficiale, mentre altri, viste le loro specificità, hanno improntato il proprio sistema educativo sulla base del bilinguismo. È il caso, per esempio, della Louisiana, in cui accanto all’inglese è usato il francese, o del New Mexico, in cui la seconda lingua usata è lo spagnolo. Alle Hawaii, l’altra lingua ufficiale è l’hawaiano. Riguardo l’appartenenza religiosa, invece, il paese è più omogeneo: circa il 70% della popolazione appartiene alle fedi cristiane, soprattutto chiese protestanti (il 37% di tutti i cristiani) e chiesa cattolica (23%), con una grande diffusione di sette minori. Vi è una minoranza ebraica di circa il 2%, mentre i musulmani non arrivano all’1%.

Libertà e diritti

Gli Stati Uniti possono vantare uno dei sistemi democratici più funzionanti e trasparenti al mondo. La lunga tradizione di libertà politiche e civili ha fatto del paese uno dei modelli culturali e politici di riferimento per la gran parte delle democrazie del mondo, soprattutto durante il periodo della Guerra fredda. Tuttavia non sono mancati e non mancano punti critici e debolezze. La società statunitense si è sempre dimostrata molto aperta. Storicamente ha offerto reali opportunità di crescita economica e sociale a tutti i suoi cittadini. Gli Stati Uniti proteggono per Costituzione tutte le minoranze, siano esse linguistiche, etniche o religiose. Il fatto che non vi siano formazioni politiche espressione di specifiche comunità etniche è dovuto al particolare sistema rappresentativo ed elettorale: laddove vi è una selezione della classe politica e dirigente su base maggioritaria, le minoranze vengono disincentivate a organizzarsi autonomamente. Di contro, tradizionalmente i due maggiori partiti politici hanno saputo rappresentare e farsi carico delle istanze dei diversi gruppi minoritari, etnici o religiosi.

La comunità cristiana più conservatrice, per esempio, fa riferimento solitamente al Republican Party, mentre le minoranze ispaniche e nere guardano maggiormente al Democratic Party, sebbene questa differenziazione non sia da considerarsi automatica. Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella rielezione nel 2012 di Obama, in accordo con la maggiore sensibilità dei democratici alle istanze femminili.

La libertà di culto è ampiamente rispettata e alcune comunità religiose si occupano spesso direttamente di questioni pubbliche e di natura politica, come il matrimonio egualitario, l’aborto e le leggi sull’immigrazione. La stampa è libera e la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione. Allo stesso modo negli Stati Uniti è rispettata la libera associazione e sono presenti e attive le organizzazioni sindacali, benché soltanto il 7% di tutti i lavoratori in ambito privato ne risulti iscritto, coerentemente con la marcata tendenza all’individualismo che da sempre caratterizza la società statunitense. Un tratto, quest’ultimo, riscontrabile anche nella storica garanzia della proprietà privata nel paese, che rappresenta uno dei simboli più autentici dello stile di vita. Negli Stati Uniti, inoltre, si registra una diffusa intolleranza, presso l’elettorato e il sistema dei media, verso episodi di corruzione, soprattutto se i responsabili sono figure di primo piano della vita pubblica. Ciò rende il paese ‘naturalmente’ più trasparente rispetto ad altre realtà occidentali, nonostante il sistema delle lobby, altro tratto tipico in un paese caratterizzato da una tradizionale apertura nel rapporto tra società civile e sistema politico, generi spesso sospetti nei cittadini circa l’effettiva limpidezza dei processi istituzionali.

In ambito giudiziario, se da un lato vi è da sottolineare l’indipendenza degli organi preposti al rispetto della legge, dall’altro vanno segnalati alcuni aspetti critici. In particolar modo, ancora oggi molte associazioni denunciano come la maggior parte dei processi riguardanti stupri, rapine e altri reati connessi siano soprattutto a carico delle minoranze nere e ispaniche.

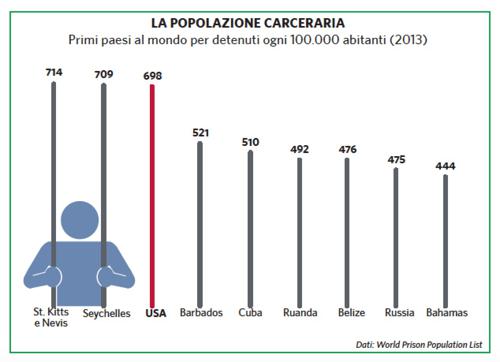

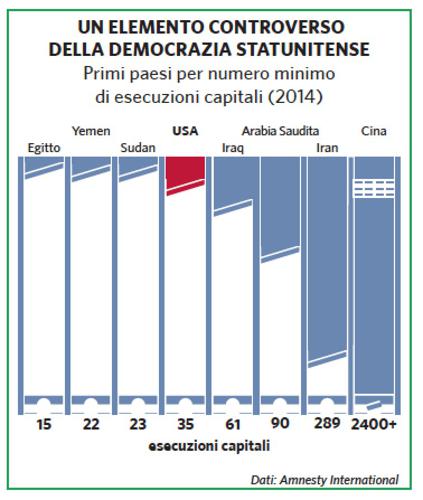

La persistenza negli Stati Uniti di una discriminazione di fatto a sfondo razziale, d’altra parte, è tornato un tema di strettissima attualità a seguito delle violente proteste scoppiate nello stato del Missouri, a Ferguson, e in quello del Maryland, a Baltimora, tra il 2014 e il 2015. In entrambi i casi le proteste sono seguite ad episodi in cui azioni di poliziotti bianchi hanno provocato il decesso di giovani ragazzi afroamericani. Le notizie e le immagini delle proteste hanno fatto presto il giro del mondo, facendo emergere la contraddizione che esiste in un paese capace di eleggere e riconfermare il suo primo presidente afroamericano, ma allo stesso tempo di riscoprirsi ancora attraversato da profonde tensioni razziali. Altro aspetto problematico riguarda le carceri: gli Stati Uniti sono il paese al mondo con il più alto tasso di detenuti per numero di abitanti (oltre 2 milioni in totale, vale a dire quasi 700 ogni 100.000 abitanti). Un’altra questione oggetto di costante dibattito, poi, riguarda il ricorso previsto in alcuni stati alla pena di morte per punire i reati più gravi. Nel 2014 gli Usa sono stati il paese democratico con il più alto tasso al mondo di esecuzioni, il quinto in assoluto dopo Cina, Iran, Arabia Saudita e Iraq. Nel campo dei diritti civili, invece, uno storico passo in avanti è stato fatto nel giugno del 2015 nell’ambito dei matrimoni omosessuali. Una sentenza della Corte Suprema, infatti, ha stabilito che tutti i 50 stati debbano garantire alle coppie omosessuali il diritto a sposarsi.

Nonostante il paese sia virtuoso nella maggior parte delle questioni rilevanti nel rispetto dei diritti civili e politici, il sistema presenta alcuni punti critici. Nello specifico si deve registrare come la povertà sia ancora diffusa, a fronte di una società molto dinamica e in grado di offrire opportunità di affermazione sociale ai suoi cittadini, oltre che concrete possibilità di integrazione per le comunità immigrate. Vi è una classe di persone che vive letteralmente ai margini della vita economica e sociale del paese. Secondo le statistiche ufficiali del governo federale, nel 2014 circa il 15% della popolazione statunitense, equivalente a quasi 47 milioni di abitanti, viveva sotto la soglia di povertà. Una percentuale che è rimasta in costante ascesa negli anni successivi alla crisi economica del 2008, quando invece era pari al 13%. Oggi, inoltre, più del 21% della popolazione sotto i 18 anni vive in condizioni di povertà. Tra il 2013 e il 2014 le due categorie che hanno registrato un incremento della povertà sono state le coppie sposate e i laureati.

Anche le esigenze dettate dalla sicurezza interna, soprattutto dopo l’adozione di misure anti-terroristiche all’indomani dell’11 settembre 2001 (come quelle previste nel Patriot Act), si sono rivelate spesso incompatibili con le tradizionali libertà politiche e civili democratiche. La tensione tra le esigenze di sicurezza e quelle in termini di diritti è tutt’oggi oggetto di dibattito politico interno. Nel corso del suo primo mandato, Obama ha mantenuto una linea di continuità con il suo predecessore, prorogando il Patriot Act, con l’approvazione del Congresso. Scaduto nel giugno 2015, le sue predisposizioni sono state rinnovate attraverso la promulgazione del Freedom Act, che tuttavia, alla luce del Datagate, abroga la sezione che consente alle agenzie di spionaggio americane di intercettare in massa dati e conversazioni telefoniche.

Economia

L’economia rappresenta un pilastro della potenza statunitense e della sua proiezione internazionale. In termini nominali, gli Stati Uniti hanno il pil più elevato a livello globale e un sistema economico che risulta essere, da decenni, uno dei più sviluppati al mondo. Washington basa la sua economia sul settore terziario, nettamente il più importante in termini percentuali nella formazione del pil (pari al 78,1%). In particolar modo pesano i settori bancario e delle assicurazioni, così come il comparto finanziario, che produce da solo circa il 7% del pil nazionale e impiega circa 5 milioni di persone. Gli Stati Uniti sono il primo mercato finanziario a livello internazionale. La piazza principale è rappresentata dalla Borsa di New York, la prima al mondo per volume di scambi e capitalizzazione totale. I servizi sono notevolmente sviluppati anche per ciò che riguarda il commercio, il settore immobiliare e i trasporti. Negli ultimi decenni, poi, la cosiddetta new economy è cresciuta notevolmente, guidata dalla tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Ict). I colossi mondiali informatici e del web come Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, Oracle, Google o Facebook sono tutti statunitensi e in genere hanno il loro quartier generale nella Silicon Valley, che dagli anni Cinquanta è il più importante polo di attrazione mondiale per migliaia di aziende di computer, di produttori di software e servizi in rete. Anche nel comparto industriale gli Stati Uniti si presentano come il paese leader in termini di produzione. A guidare il settore secondario vi sono l’industria delle automobili, dell’alta tecnologia (soprattutto informatica ed elettronica), delle telecomunicazioni e l’industria aerospaziale. Notevoli sono anche l’industria farmaceutica e quella chimica, settore, quest’ultimo, in cui Washington contribuisce a circa un terzo di tutta la produzione mondiale. L’industria ha trainato l’economia statunitense per molti decenni e ancora negli anni Novanta, quando il paese è stato protagonista di una rilevante crescita economica, l’alta produttività è stata uno dei fattori decisivi nel contribuire a tale tendenza. L’agricoltura, infine, pur costituendo solo l’1,4% del pil nazionale, ha una produttività eccezionale: gli Stati Uniti sono il primo esportatore al mondo di beni alimentari e, da soli, producono circa il 40% di tutto il mais e la soia mondiali.

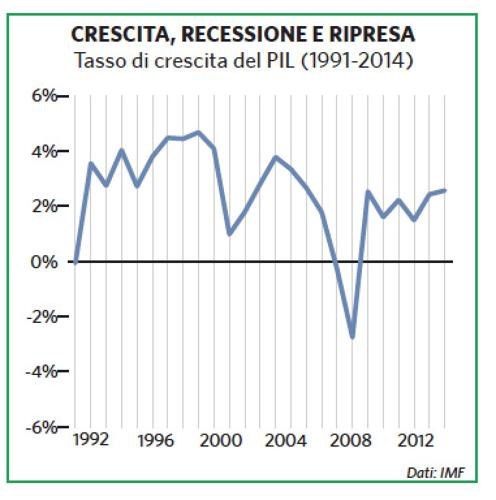

Washington risulta essere autosufficiente per ciò che concerne la produzione e il consumo di quasi tutte le materie prime, eccezion fatta per il petrolio, e figura ai primi posti internazionali anche per produzione di carbone, sale, rame e oro. La ricchezza del paese è concentrata prevalentemente nel nord-est, ma prima della crisi del 2008 anche gli stati meridionali e occidentali hanno registrato tassi di crescita elevati. Nel perseguire la propria politica economica, a partire dalla fine degli anni Sessanta, Washington ha sistematicamente incrementato i deficit di bilancio. Per rispondere alla crisi economica del 2008 e favorire la ripresa, per esempio, Obama ha adottato una politica economica interventista (la Obamanomics), basata essenzialmente su stimoli federali che hanno incrementato in misura considerevole il debito pubblico federale. Dal 2009 al 2011 il deficit di bilancio annuo è cresciuto in media del 9,2%. Ciò ha fatto sì che l’economia statunitense divenisse con il tempo sempre più dipendente da altri attori e, in particolar modo, dalla Cina, che, tra gli investitori esteri, possiede la quota più ampia di debito del paese. Ciò ha creato squilibri con Pechino e, allo stesso tempo, costituisce nel medio-lungo periodo una debolezza strutturale del sistema economico che si va a sommare agli effetti della recessione economica causata dalla crisi finanziaria del 2008 e terminata solo con la ripresa fatta segnare dal 2010. Una ripresa confermata dai tassi di crescita relativi al quinquennio 2010-15, rispettivamente del 2,5%, dell’1,6%, del 2,2%, dell’1,5% e 2,4%, oltre che dalle positive previsioni di crescita per i prossimi anni stimate intorno al 2,4%. Stessa conferma anche per quanto riguarda i dati sul lavoro, che vedono la disoccupazione scesa intorno a quota 5% a fine 2015: una soglia che, in genere, viene considerata fisiologica e quindi coincidente con una situazione di piena occupazione. La necessità di correggere in maniera organica i cronici passivi del bilancio federale è stata d’altra parte costantemente al centro del dibattito politico statunitense degli ultimi anni, tanto nell’agenda di governo dell’amministrazione Obama (che già nel bilancio del 2011 ha inserito una serie di ingenti tagli alla spesa federale per il decennio successivo), quanto nel prolungato scontro tra repubblicani e democratici sui termini di una riforma generale della fiscalità americana e su quelli dell’innalzamento del tetto del debito pubblico federale. Le correzioni adottate a seguito di questi prolungati negoziati - tagli di spesa da un lato e aumento di tasse per alcuni settori di popolazione dall’altro - stanno effettivamente producendo risultati incoraggianti, tanto che nel 2014, per la prima volta negli ultimi anni, il rapporto debito/pil netto ha fatto segnare una prima riduzione di quasi un punto percentuale. Un grande sostegno alla ripresa economica americana è stato dato dalla Federal Reserve che, mantenendo i tassi d’interesse ad un livello che rasenta lo 0%, ha consentito al denaro di circolare più facilmente. Soltanto alla fine del 2015 i tassi sono stati rialzati a un valore tra lo 0,25% e lo 0,5%.

Dal punto di vista commerciale gli Stati Uniti presentano cronicamente dagli anni Ottanta una bilancia commerciale in negativo, come confermato anche dal dato del 2015, che pure, come si è visto, è stato un anno di crescita economica (749 miliardi di dollari di passivo). Il mercato più importante per i prodotti esportati è il vicino Canada, anche per effetto dell’istituzione nel 1994 del Nafta. Sempre per effetto del medesimo accordo, il Messico è diventato il secondo partner commerciale per esportazioni e il terzo per importazioni. Primo paese d’origine per le merci importate è invece la Cina (il 20% dell’import totale), dato che testimonia ulteriormente il livello di interdipendenza economica raggiunto da Washington e Pechino. Subito dopo, i più importanti paesi con cui gli Stati Uniti intrattengono rapporti commerciali sono il Giappone e, tra i paesi dell’Unione Europea, Germania e Regno Unito. Più profondi legami commerciali con dodici paesi di Americhe, Asia e Oceania saranno probabilmente instaurati nel corso del 2016 nel momento in cui entrerà in vigore la ‘Trans-Pacific Partnership’, sulla quale i governi hanno già raggiunto un accordo. Con l’Unione Europea, invece, è ancora in corso il negoziato sull’ambiziosa ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’.

Energia e ambiente

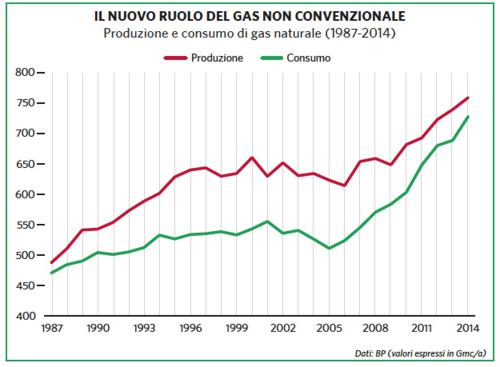

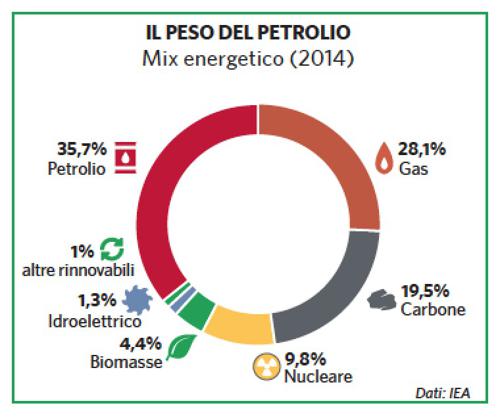

Per oltre settant’anni e fino al 2009 gli Stati Uniti sono stati il primo produttore e consumatore di energia al mondo. Dal 2010, tuttavia, il primato nei consumi è passato alla Cina. Gli Usa, divenuti negli ultimi anni il primo produttore al mondo di biocarburanti, sono ancora in larga parte dipendenti dai consumi di petrolio, pari al 35,7% del mix energetico nel 2014. Nello stesso anno, grazie alla rivoluzione dello shale oil, gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore di greggio al mondo, sorpassando l’Arabia Saudita e la Russia, e confermandosi come il primo consumatore mondiale di tale risorsa energetica, con una percentuale del 20% circa sul totale della produzione. Le importazioni di greggio sono piuttosto diversificate benché storicamente, per questioni di sicurezza, Washington prediliga barili provenienti da stati del continente americano. Per quanto riguarda il metano, seconda fonte di energia, gli Usa nel 2014 hanno consumato circa 650 Gmc/a, importando il necessario principalmente dal Canada. Tuttavia, dal 2007 le importazioni dall’estero registrano una netta diminuzione. Ciò è dovuto al fatto che il sottosuolo nasconde vastissime riserve di gas non convenzionale (in prevalenza shale gas, ossia gas intrappolato all’interno di rocce di scisto) che è divenuto conveniente liberare attraverso nuovi metodi di estrazione. Le riserve ammonterebbero a oltre dieci volte quelle di gas convenzionale. Considerando l’accelerazione nella produzione, a fronte degli ingenti investimenti già stanziati, dallo sfruttamento dello shale gas è nato un vero boom energetico, che renderà gli Usa autosufficienti nei prossimi anni e li trasformerà in un esportatore netto, magari verso l’Europa. Sebbene permangano alcuni nodi ambientali (dall’ingente utilizzo di acqua durante la fase estrattiva, all’alta tossicità dei composti chimici utilizzati per fratturare le rocce e liberare il gas racchiuso), gli addetti ai lavori, e non solo, considerano comunque il bilanciamento tra i rischi geologici e il ritorno economico atteso in attivo.

Gli Stati Uniti dispongono di ingenti riserve di carbone. Il paese, secondo produttore al mondo (dopo la Cina), ne è esportatore, mentre destina circa il 90% dei consumi interni di carbone alla generazione di energia elettrica. Quasi il 10% dell’energia prodotta dagli Stati Uniti è generata tramite impianti nucleari. Sotto il profilo della conservazione ambientale, la legislazione federale ha preso le mosse dalla fine degli anni Quaranta e ha conosciuto un notevole sviluppo a partire dagli anni Settanta. Molti sono i problemi che restano ancora irrisolti: oltre alle preoccupazioni per lo sfruttamento dei giacimenti di gas non convenzionale, si devono registrare i maggiori rischi legati all’estrazione di petrolio da giacimenti in acque profonde rispetto a quella da pozzi tradizionali, come confermato dal grave incidente alla piattaforma della British Petroleum, che nel 2010 ha provocato la fuoriuscita nel Golfo del Messico di quasi 5 milioni di barili di petrolio. Completano il quadro dei problemi ambientali l’alto utilizzo di fertilizzanti, che causa la dispersione di molti agenti chimici nell’aria e nel suolo, la deforestazione, che ha già privato gli Stati Uniti di circa un quarto della loro originaria copertura boschiva e, infine, gli alti livelli di anidride carbonica emessi. Benché gli Stati Uniti siano al secondo posto per emissioni di CO2 – dopo la Cina – è da sottolineare come il livello, dopo un notevole incremento durato tutto l’arco del Novecento, si sia stabilizzato nell’ultimo decennio e abbia segnato una contrazione di quasi il 10% tra il 2007 e il 2009, a seguito della crisi produttiva legata alla recessione economica. Infine, nonostante l’orientamento green dell’amministrazione Obama, ancora oggi gli Stati Uniti producono solo poco più del 2% della propria energia da fonti rinnovabili (esclusi nucleare e biomasse). Va però detto che nell’agosto del 2015 Obama ha annunciato il varo del Clean Power Plan, con cui per la prima volta gli Usa si impegnano a limitare le emissioni di anidride carbonica, fino a ridurle del 32% rispetto al 2005, entro il 2030.

Difesa e sicurezza

La sfera militare è quella in cui la supremazia degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo si fa più netta. Se si esclude la dimensione numerica, rispetto alla quale le forze cinesi superano i numeri del personale militare attivo negli Usa (rispettivamente 2,3 milioni contro circa un milione e quattrocentomila), tutti gli altri indicatori evidenziano come nelle mani del Pentagono si concentri una quantità di risorse militari senza eguali, spesso in grado di bilanciare anche i dati aggregati relativi alle altre grandi potenze internazionali: dalla spesa militare assoluta, passando alla composizione della flotta aerea e di quella navale, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dell’esercito; e ancora alle spese per la ricerca militare, al numero di satelliti dislocati nello spazio o alle dotazioni di armi nucleari e di vettori strategici.

A questo primato di natura quantitativa, va aggiunto anche quello di tipo qualitativo, che attiene dunque al tipo di risorse a disposizione: la difesa statunitense è l’unica ad aver compiuto un processo di radicale modernizzazione tecnologica, conosciuto come Rivoluzione degli affari militari (Rma). Grazie allo sviluppo dei più moderni satelliti di riconoscimento e comunicazione e all’impiego della migliore tecnologia elettronica, il Pentagono ha raggiunto una capacità operativa unica al mondo, specie per ciò che riguarda i processi di raccolta, elaborazione e smistamento delle informazioni; il coordinamento tra i centri decisionali e le unità operative e il comando a distanza di armi ad alta precisione e l’identificazione di bersagli. Al più tradizionale dominio del mare e dell’aria, garantito dal possesso di una marina e un’aviazione senza pari – che possono inoltre contare su una serie di basi militari dislocate in numerosi punti strategici nel pianeta – si aggiunge inoltre anche una netta supremazia nello spazio extraterrestre, conseguita grazie al maggior network di satelliti a livello mondiale. Il ‘Full Spectrum Dominance’, da intendersi come insieme di deterrenza, controllo e capacità di proiezione militare in tutti i possibili campi di battaglia (non solo terra, aria e mare, ma anche spazio e reti informatiche), è il concetto strategico che esprime la volontà statunitense di conseguire e mantenere una tale superiorità, elaborato nelle dottrine militari adottate dopo la fine della Guerra fredda. A un apparato di difesa tanto esteso e tecnologizzato, corrispondono spese e costi elevatissimi che, seppur diminuiti percentualmente rispetto agli anni della Guerra fredda e finiti sotto un’ingente revisione dal 2011, rimangono di gran lunga i più alti al mondo. Gli ultimi vent’anni hanno d’altra parte coinciso con un ricorso molto frequente allo strumento militare. Ciò testimonia come il potere internazionale statunitense sia fondato anche sulla possibilità di impiego della forza e quindi sulla necessità di mantenere inalterata la superiorità dell’apparato militare.

Le priorità di difesa sotto la presidenza Obama si sono dunque confermate in buona parte in continuità con quelle delle due precedenti amministrazioni repubblicane. La guerra in Afghanistan, in primis, nella quale proprio Obama nel 2009 ha voluto coinvolgere ulteriori 30.000 soldati per intensificare le operazioni contro i talebani e porre condizioni più favorevoli per un’exit strategy, che era inizialmente fissata per fine 2014. Nel 2011, soprattutto a seguito dell’uccisione di Bin Laden in maggio, Obama ha poi proceduto a ritirare i soldati ‘eccedenti’ del surge, riportando così il numero delle truppe ai livelli del 2008. Ad oggi, Washington continua il processo di disimpegno spostando, però, di anno in anno la deadline del ritiro completo. Nel contesto della missione Nato Resolute Support, in Afghanistan sono difatti ancora presenti circa diecimila soldati che, a partire dal 2017, diventeranno 5500. In secondo luogo la continuazione della lotta alle reti del terrorismo globale, che tuttavia - pur restando prioritaria per il Pentagono, specie a fronte del ritorno in auge della minaccia fondamentalista ad opera dell’Is - è stata declinata in maniera meno ideologica. L’amministrazione Obama, specialmente in un’ottica di contenimento dei costi, ha piuttosto privilegiato l’uso dei droni (velivoli senza pilota) per colpire esponenti di al-Qaida, soprattutto al confine tra Afghanistan e Pakistan, in Somalia e nello Yemen. La preferenza per la soluzione aerea anziché terrestre, d’altra parte, è stata confermata anche con la ripresa dei bombardamenti tra Iraq e Siria contro il Califfato islamico. In terzo luogo, vanno segnalate le novità strategiche connesse agli aspetti militari del Pacific pivot, e quindi quell’opera di revisione del posizionamento delle forze armate statunitensi nel mondo già abbozzata nel secondo mandato di George W. Bush, ma fortemente accelerata dalla nuova amministrazione democratica che, simbolicamente, ha spostato il 10% della flotta dall’oceano Atlantico a quello Pacifico.

Oltre che sulle proprie capacità, la difesa americana può contare su una complessa rete di partnership e alleanze che rispecchia il carattere globale degli interessi statunitensi. La Nato, innanzitutto, è la principale alleanza di difesa di cui Washington fa parte e al cui interno è netta la sua predominanza tanto dal punto di vista delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione, quanto da quello della capacità di influenzarne e determinarne le decisioni e le attività. Oltre che con gli altri 27 membri dell’Alleanza atlantica, gli Stati Uniti hanno stretto molte altre alleanze formali con diversi paesi sudamericani. Hanno poi legami consolidati con Giappone, Corea del Sud, Filippine, Thailandia, Australia, Liberia e alcuni piccoli stati del Pacifico. Con molti paesi esiste una forte partnership politica e militare, che ricade nella categoria di ‘Major non-Nato Allies’ (Mnna), istituita alla fine degli anni Ottanta per facilitare la fornitura e la vendita di armi e tecnologie militari a quegli stati che vengono riconosciuti come partner strategici nelle iniziative della difesa statunitense. Sono paesi Mnna della prima ora Egitto, Israele, Australia e Corea del Sud (1989), a cui sono seguiti Giordania, Nuova Zelanda, Argentina – designati dall’amministrazione Clinton (1996-97) – e Pakistan, Marocco, Bahrain, Thailandia, Filippine e Kuwait (2003-04), tutti impegnati nella lotta contro il terrorismo globale lanciata da Bush. Dopo l’Afghanistan nel 2012, l’ultimo paese a essere designato come Mnna è stata la Tunisia nel 2015. Alle partnership militari corrispondono in genere notevoli flussi di esportazioni di armi, destinate d’altra parte anche ad altri stati con cui non esistono alleanze bilaterali, e regolate dall’Arms Export Control Act’ del 1976, che dà al presidente l’autorità di controllare il commercio di prodotti e attrezzature di difesa. L’industria bellica è di gran lunga prima nel mondo per produzione ed export.

La nuova strategia di sicurezza nazionale

Nel febbraio 2015, a distanza di cinque anni dalla prima, l’amministrazione Obama ha pubblicato una nuova National Security Strategy. La Nss 2015 ha recepito i cambiamenti all’interno del sistema internazionale avvenuti nell’ultimo lustro soprattutto alla luce dell’annessione da parte della Russia della Crimea e dell’avanzata dello Stato Islamico nella regione Mena. La Nss 2010, infatti, poneva quasi esclusiva enfasi sulla priorità asiatica proclamata dall’amministrazione democratica, il cosiddetto pivot to Asia, mentre la Nss più recente sottolinea l’importanza di rafforzare la presenza americana strategica anche nel Vecchio continente e nel Grande Medio Oriente. Oggi, il punto di partenza che gli Usa hanno ben presente è di continuare a ricoprire il ruolo di potenza leader del sistema internazionale. La rinnovata forza economica degli Stati Uniti, che sono infine usciti dalla crisi finanziaria del 2008, costituisce il pilastro su cui riedificare la posizione egemonica di Washington. In questo quadro, la guida strategica elenca varie sfide/minacce che gli Usa devono (e dovranno) affrontare: «l’estremismo violento» indissolubilmente legato alla «minaccia terroristica» internazionale; la cyber security interconnessa anzitutto alla stabilità del sistema finanziario; il ritorno della potenza russa; il cambiamento climatico; la diffusione di malattie infettive su scala regionale o globale, come è stato per ebola. La sconfitta dell’Is, ancor più che il contenimento di Mosca, risulta essere in cima alla lista delle priorità della Casa Bianca. L’obiettivo è quello di «erodere e infine distruggere» lo Stato Islamico evitando di schierare un ampio numero di truppe sul terreno, come invece fece l’amministrazione di George W. Bush contro al-Qaida, e privilegiando al contrario un «approccio sostenibile» attraverso una strategia più onnicomprensiva: continuando, ad esempio, «a fornire aiuto» sia militare sia politico ai governi e alle minoranze (ad esempio i curdi) «maggiormente vulnerabili» di fronte alle milizie jihadiste, in primis con il fine di «sconfigger[le] a livello locale»; «addestrando ed equipaggiando partner locali e fornendo [loro] sostegno operativo»; «favorendo una governance più inclusiva e responsabile» laddove l’Is prospera; cooptando, infine, gli stati più influenti della regione, incluso l’Iran. Per quanto riguarda la sfida russa, invece, la Nss 2015 ha osservato che gli sviluppi della crisi ucraina hanno messo in forte dubbio la stabilità dell’Europa richiamando, di conseguenza, Washington alle proprie responsabilità in un’area che nel 2010 si credeva pressoché immune da pericoli strategici. La sicurezza europea, dal punto di vista Usa, non può quindi essere più considerata scontata ed è perciò necessario un potenziamento della Nato con un suo inevitabile ritorno ai compiti di difesa che già aveva ricoperto negli anni della Guerra fredda. Infine, il rebalancing asiatico non è complessivamente secondario se si considerano i rischi delle «rivendicazioni territoriali e marittime» nel Mar cinese orientale e meridionale, «e delle provocazioni della Corea del Nord» a sua volta connesse alla minaccia della proliferazione nucleare. La crescita della Cina e la sua affermazione come grande potenza sia regionale sia globale sono ben accolte a Washington, a patto che il comportamento di Pechino sulla scena internazionale resti pacifico e dialogante. Rafforzare le alleanze bilaterali dall’Europa all’Asia è dunque tra gli obiettivi principali dichiarati degli Usa al fianco di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni multilaterali. L’America comunque, conclude la Nss 2015, «resterà essenziale nel delineare le dinamiche di lungo termine della regione [asiatica ma non solo] e per rafforzarne la stabilità e la sicurezza, per facilitare il commercio e gli affari per mezzo di un sistema aperto e trasparente, e per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà universali».

Verso le elezioni del 2016

Le elezioni presidenziali del 2016 potrebbero segnare un momento storico per gli Stati Uniti. In primo luogo, nel corso degli ultimi sessant’anni, è successo una volta sola che lo stesso partito sia rimasto alla Casa Bianca per tre mandati consecutivi. Erano gli anni Ottanta e, dopo il doppio mandato repubblicano di Ronald Reagan, a (ri)vincere le elezioni fu il candidato del Grand Old Party, George H. W. Bush. Oggi la presidenza di Barack Obama sta raccogliendo un buon consenso per essere alla conclusione di otto anni di governo: in media, infatti, il 45% degli americani tende ad approvare l’operato del presidente; il predecessore, George W. Bush, aveva un’approvazione di circa il 30% nell’ultima parte della sua presidenza. La ragione principale è il buono stato dell’economia, tornata in salute dopo il difficile periodo post-crisi finanziaria. Da un lato è quindi vero che le elezioni di medio termine del 2014 avevano segnato una sconfitta cocente per il partito democratico, ma dall’altro va evidenziato che le midterm storicamente non catalizzano la stessa attenzione delle elezioni presidenziali, come ancora una volta evidenziato dalle differenti percentuali di votanti tra il 2014, che ha visto un’affluenza del 36%, e il 2012 con il 55%. Perciò, tenendo conti di vari fattori, non sono pochi gli analisti che ritengono sia possibile una nuova vittoria del partito democratico, in particolar modo se il candidato dovesse essere l’ex segretario di Stato, Hillary Clinton. La sconfitta della Clinton alle primarie del 2008, proprio per mano dell’attuale presidente, pare ormai lontana. L’esperienza a Foggy Bottom le ha infatti donato un profilo presidenziale che già ha attecchito sia tra la base che tra l’establishment del suo partito. Non è un caso che la Clinton abbia già ottenuto numerosi endorsement tra i deputati e i senatori democratici e che la sua campagna elettorale abbia raccolto ingenti quantità di denaro da parte dei piccoli donatori e dei comitati di azione politica (Pac).

Di riflesso, quindi, dopo il primo presidente afroamericano della storia statunitense, nel 2016 alla Casa Bianca potrebbe insediarsi la prima presidentessa. Un lungo cammino, questo, che nasce dai movimenti femministi degli anni Sessanta e Settanta e che nel corso degli ultimi due decenni è stato accelerato da ben tre segretari di stato donne: Madeleine Albright durante la presidenza di Bill Clinton, Condoleezza Rice nel secondo mandato di George W. Bush e la stessa Hillary Clinton nella prima parte dell’amministrazione Obama.

Comunque, la vittoria del partito democratico appare tutt’altro che certa, soprattutto se il partito rivale, quello repubblicano, si rivelasse in grado di giungere ad una sintesi politica tra le variegate forze che lo animano. Il ritorno del Gop alla Casa Bianca, difatti, non sarebbe improbabile se venisse trovato un punto d’incontro tra le correnti anti-establishment rappresentate dal magnate Donald Trump e dal neurochirurgo Ben Carson; quella della destra dei Tea Party, che in Ted Cruz ha il suo esponente più significativo; l’onnipresente fazione libertaria, oggi appannaggio della famiglia Paul; e quella con maggior seguito politico, i moderati. Di certo, la strada è in salita per quest’ultimi, che hanno nei volti di Jeb Bush e Marco Rubio i loro frontrunner.

Tra l’altro, il discreto successo della candidatura di Rubio, di origine cubana, segnala una nuova consapevolezza da parte del Gop: la sensibilità verso gli ispanoamericani. La demografia degli Stati Uniti sta infatti cambiando e un partito che vuole vincere le presidenziali non può prescindere dall’intercettare uno dei segmenti più nutriti dell’intera popolazione americana che, tra l’altro, le proiezioni danno in costante incremento sul lungo termine per via dell’immigrazione dal Centro-Sud America e di un tasso di natalità superiore ai Wasp (White Anglo-Saxon Protestant).

Ferguson e Baltimora: la questione razziale

Quando il 10 agosto 2014 un centinaio di persone della comunità afroamericana di Ferguson hanno assediato il palazzo della polizia cittadina al grido di ‘Siamo tutti Michael Brown’, difficilmente era prevedibile la portata dirompente, tanto in termini materiali quanto in quelli simbolici, che la loro protesta avrebbe raggiunto nei mesi successivi. Alle manifestazioni pacifiche si sono ben presto accompagnati scontri e saccheggi, alimentando una spirale di azioni e risposte tra manifestanti e forze di polizia che ha costretto il governatore del Missouri Jay Nixon – dopo neanche una settimana dall’omicidio del giovane afroamericano per mano di un agente di polizia bianco – a dichiarare lo stato di emergenza e a imporre il coprifuoco su tutta la città. A soffiare ulteriormente sul fuoco, è inoltre arrivata la decisione di non processare il poliziotto che ha sparato a Brown, nel novembre del 2014.

Ulteriori scontri di piazza si sono avuti nell’aprile 2015, a Baltimora (nel Maryland), a seguito della morte di Freddie Gray, un altro ragazzo di colore deceduto dopo essere stato preso in custodia dalla polizia. Gray, che aveva cercato di sfuggire ai controlli, è morto per attacchi d’asma causati dal maltrattamento di sei poliziotti, in seguito sospesi. Anche in questo caso il governatore del Maryland Larry Hogan si è visto costretto a dichiarare lo stato di emergenza e a proclamare il coprifuoco, richiedendo poi anche l’intervento della Guardia Nazionale. Le manifestazioni di protesta si sono poi estese a Washington, New York, Boston e Minneapolis. Le due ondate di protesta hanno così ben presto travalicato tanto le loro cause scatenanti, quanto la loro dimensione locale, andando a toccare alcuni dei nervi maggiormente scoperti della società americana.

In primis, chiaramente, l’esistenza al suo interno di tensioni razziali mai sopite, spesso associate anche a profonde diseguaglianze economiche: significativo, in questo senso, il fatto che le proteste siano sfociate anche in saccheggi di grandi magazzini, boutique di lusso, negozi di beni tecnologici ecc. In secondo luogo, la persistenza di episodi in cui gli apparati di sicurezza e di giustizia americani sembrano avere doppi standard di funzionamento: i fatti di Ferguson e Baltimora hanno richiamato immediatamente alla memoria il caso di Trayvon Martin, un altro giovane afroamericano ucciso in passato da un vigilante, poi assolto dall’accusa di omicidio volontario da una controversa sentenza accolta da veementi proteste in tutto il paese.

Da ultimo, la conferma dell’alto potenziale di instabilità esistente in tutte quelle zone degli Stati Uniti in cui, esattamente come a Ferguson e Baltimora, si registrano tassi di popolazione a maggioranza nera o ispanica a fronte di un apparato di polizia (tra l’altro sempre più militarizzato nei metodi e nelle dotazioni) composto per la quasi totalità da bianchi.

La forza simbolica e politica delle proteste ha ‘meritato’ il ripetuto interessamento in prima persona di Barack Obama, sollecitato forse più di chiunque altro, non solo dalla naturale esigenza di contenere una situazione problematica sul piano della sicurezza interna e scomoda su quello dell’immagine internazionale degli Stati Uniti, ma anche dalla volontà di intervenire direttamente in una contraddizione che per certi versi interessa la sua carica e la sua biografia: l’essere cioè il primo presidente di colore in un paese dove il cammino verso una piena integrazione è ancora lontano dal potersi considerare concluso.

Il ricorso alla forza militare da parte degli Stati Uniti dal 1989 ad oggi

1989-1990, Panamá: nell’ambito dell’operazione ‘Just Cause’, truppe statunitensi invadono Panamá per catturare il generale e dittatore panamense Manuel Noriega.

1991, Prima guerra del Golfo: con la missione Desert Storm gli Stati Uniti, sotto mandato delle Nazioni Unite e alla testa di un’ampia coalizione di stati, invadono l’Iraq di Saddam Hussein per costringerlo a ritirarsi dal Kuwait.

1991-1996, Iraq: nell’operazione Provide Comfort, gli Stati Uniti e gli alleati nella Guerra del Golfo si pongono a difesa della comunità curda irachena contro eventuali ritorsioni del regime di Saddam Hussein.

1992-2003, Iraq: le due operazioni Northern Watch e Southern Watch, promosse da Stati Uniti e Regno Unito, impongono una no-fly zone sui territori del Kurdistan iracheno e su quelli a maggioranza sciita, nel Sud dell’Iraq. Nell’ambito di tali operazioni vengono effettuati anche bombardamenti.

1992-1995, Somalia: l’operazione Restore Hope vede la presenza di truppe statunitensi nell’ambito della guerra civile somala e in risposta a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’operazione termina nel maggio del 1993, ma le truppe di Washington restano nel paese nell’ambito della successiva missione Unosom II (United Nations Operation in Somalia).

1994-1995, Haiti: con la missione Uphold Democracy, navi della marina statunitense impongono un embargo contro Haiti e oltre 20.000 soldati depongono la giunta militare, al potere da tre anni.

1995, Bosnia: con l’operazione Deliberate Force la Nato, sotto spinta statunitense, bombarda le postazioni dei serbo-bosniaci nel contesto della guerra civile in Bosnia-Erzegovina.

1998, Iraq: forze aeree statunitensi bombardano per quattro giorni obiettivi iracheni, nell’ambito dell’operazione Desert Fox.

1998, Afghanistan e Sudan: in risposta agli attentati alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania, gli Usa lanciano l’operazione Infinite Reach, nell’ambito della quale bombardano sospetti campi di addestramento di al-Qaida in Afghanistan e un sito ritenuto la sede di una fabbrica di armi chimiche nel Sudan.

1999, Serbia: bombardamenti Nato contro la Serbia durante il conflitto in Kosovo.