Stati Uniti d'America

Vedi Stati Uniti d'America dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Lo stato di salute della potenza degli Stati Uniti d’America e le sorti del loro primato sul sistema internazionale contemporaneo sono costante argomento di riflessione tra studiosi e addetti ai lavori, oltre che oggetto privilegiato di attenzione da parte dei media di tutto il mondo.

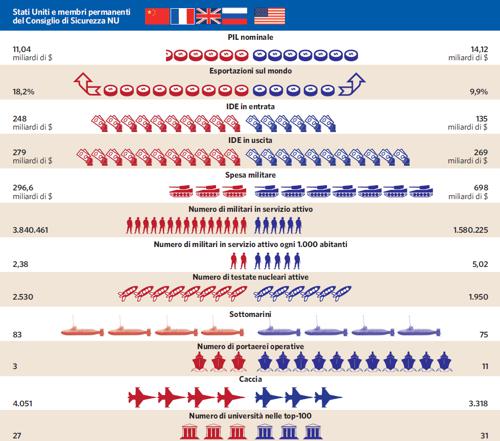

Sebbene l’unica superpotenza sopravvissuta alla fine della Guerra fredda, dopo vent’anni di supremazia solitaria e incontrastata, mantenga sfere potestative in cui conferma una netta superiorità di risorse sia per qualità che per quantità, la repentina crescita di nuove potenze regionali e la parabola negativa che la sua economia sembra aver imboccato negli ultimi anni hanno spinto diversi osservatori a interrogarsi sull’imminenza di un declino statunitense. Le ragioni che danno forza tanto alle cosiddette tesi decliniste, che descrivono sostanzialmente gli Stati Uniti come incapaci di sostenere nel medio-lungo periodo il proprio potere e i propri impegni internazionali, quanto a quelle che, al contrario, sostengono la tenuta e la stabilità della supremazia americana dipendono almeno da due ragioni: in primo luogo, dalla constatazione che le principali risorse di potere statunitensi presentano elementi di forza e altrettanti elementi di debolezza; secondariamente, dalla considerazione che il mero possesso di risorse non si traduce automaticamente in capacità di esercitare potere e influenza politica.

Dal punto di vista economico, per esempio, gli Stati Uniti sono ancora di gran lunga la prima economia al mondo in termini di pil assoluto, raggiungono tassi di produttività altissimi, sono il principale centro finanziario del pianeta e possiedono il maggior settore terziario per estensione, livello di avanzamento e capacità di innovazione. Allo stesso tempo, però, gli Usa sono stati il centro propulsore da cui si è originata la crisi economica e finanziaria internazionale del 2008, hanno un debito pubblico federale in costante crescita, che si aggira intorno al 60% del pil, negli ultimi anni hanno registrato deficit di bilancio molto elevati (intorno al 10-11% del pil) e posseggono una valuta che, seppur ancora riferimento nei circuiti monetari internazionali, non ha più la forza e la tenuta dimostrata nei decenni passati.

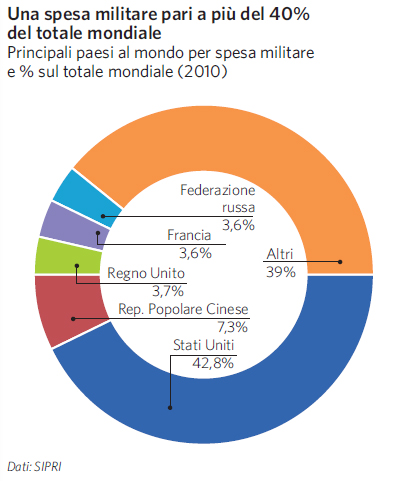

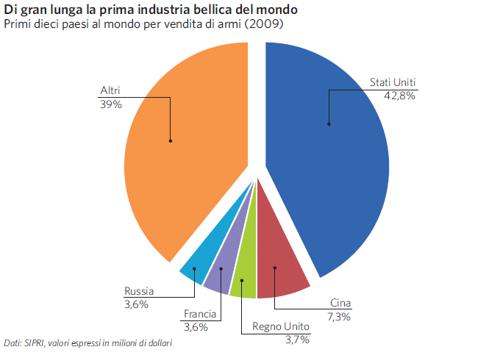

Se si guarda alla sfera militare, il divario tra Washington e il resto del mondo appare più marcato, non solo per quanto concerne indicatori importanti come la spesa militare, le dotazioni della difesa, il livello tecnologico di attrezzature ed equipaggiamenti o la qualità e la quantità dei sistemi d’arma a disposizione (di tipo convenzionale e non), ma anche in ragione del fatto che gli Stati Uniti sono l’unico attore in grado di proiettare la propria potenza a livello globale grazie al controllo dei tre cosiddetti spazi comuni: il cielo, lo spazio e il mare.

A una superiorità in questo senso difficilmente discutibile, oltre che non colmabile nel breve e medio termine, fa tuttavia da contraltare la scarsa fungibilità delle risorse militari nel contesto internazionale attuale: la trasformazione della guerra legata all’emergere di nuovi soggetti internazionali come le reti del terrorismo e della criminalità internazionale, che si avvalgono di tattiche e tecnologie asimmetriche, rende infatti il warfare tradizionale spesso inadeguato.

Per completare infine compiutamente la radiografia della potenza statunitense non si può guardare solo alle sue sfere hard (quella economica e quella militare), ma bisogna rivolgere l’attenzione anche ai suoi aspetti immateriali, ovvero al suo cosiddetto soft power.

Anche in questa sfera la forza attrattiva del modello americano – con i suoi valori, la sua tradizione politica democratica e liberale, la sua industria culturale e il suo primato scientifico – se ha rappresentato da sempre un formidabile strumento di influenza nelle mani di Washington, sembra tuttavia aver subito un processo di opacizzazione durante il primo decennio del Duemila, specie da quando il corso di politica estera unilaterale intrapreso dagli Usa ha messo in discussione la legittimità delle sue scelte agli occhi di diversi alleati e dell’opinione pubblica mondiale.

La nascita della potenza statunitense affonda le sue radici nel 19° secolo, quando si sviluppò secondo due direttrici principali. In primis, dopo l’indipendenza, quella di estendere il proprio territorio verso ovest, assecondando così gli assunti del cosiddetto ‘destino manifesto’ e quindi della convinzione, ben radicata nella cultura politica americana ottocentesca, dell’inevitabilità dell’espansione territoriale e valoriale della nuova Federazione statunitense. In secondo luogo, tramite l’affermazione dalla ‘dottrina Monroe’ del 1823, che sosteneva l’esigenza di consolidare una sorta di zona di influenza politica esclusiva sul continente americano, optando allo stesso tempo per una politica di non coinvolgimento rispetto alle dinamiche politiche internazionali, prime tra tutte quelle europee.

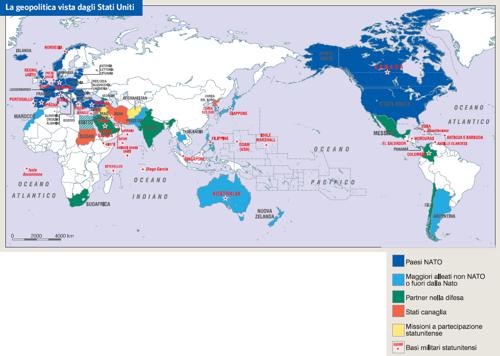

Sarà invece l’impegno nella Seconda guerra mondiale a dare l’avvio definitivo a un ruolo di primo piano degli Stati Uniti nella politica mondiale. Unica delle potenze alleate vincitrici a non dover affrontare un processo di ricostruzione postbellica, e forte di un’economia già all’epoca prima al mondo, gli Stati Uniti si misero allora alla testa del nascente blocco occidentale, non solo dando vita alla creazione di una fitta rete di istituzioni internazionali a carattere economico, politico e militare, ma anche favorendo lo sviluppo di partnership e di alleanze in tutti e cinque i continenti, specie in Europa, Asia orientale e Medio Oriente, e quindi nei tre contesti strategicamente più rilevanti per il contenimento dell’Unione Sovietica, l’altra grande superpotenza uscita dal secondo conflitto mondiale.

Cardini del nuovo ordine internazionale post 1945, sorto all’interno del sottosistema occidentale e a guida statunitense, furono, sul versante politico e militare, l’Alleanza atlantica (Nato) e quindi l’organizzazione di difesa tramite cui gli Stati Uniti realizzarono un ombrello protettivo per i paesi membri; sul versante economico, invece, le istituzioni di Bretton Woods (tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale), create insieme al Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) con l’obiettivo di liberalizzare l’economia e il commercio internazionale, stabilizzare i circuiti monetari e favorire la cooperazione economica tra i paesi aderenti. Era la cosiddetta ‘Pax americana’ vigente tra tutti i paesi occidentali e opposta al blocco sovietico composto dall’Unione Sovietica e dai paesi suoi satelliti, all’interno di quella contrapposizione politica, ideologica e militare conosciuta come Guerra fredda. Nei lunghi decenni che separano il 1945 dal 1989, anno del collasso dell’Unione Sovietica, le relazioni tra i due blocchi non furono sempre uguali, ma subirono evoluzioni significative in risposta a differenti imperativi strategici.

Fino al termine degli anni Sessanta, ad esempio, prevalse la strategia del containment, che aveva l’obiettivo di isolare il comunismo sovietico, arginandone ogni possibile espansione fuori dai confini del suo blocco. Il containment si tradusse in termini pratici tanto nell’appoggio statunitense a tutti quei regimi che nel mondo potevano rappresentare un freno all’espansionismo politico e ideologico dell’Unione Sovietica, quanto nell’intervento militare in quei conflitti, seppur secondari e di carattere locale, in cui una vittoria comunista avrebbe potuto innescare un processo di ‘contagio regionale’ – secondo quanto previsto dalla teoria del domino, per usare una metafora coniata nel 1954 dal presidente Eisenhower; la guerra di Corea del 1950-53 e quella del Vietnam ne sono due tipici esempi.

Gli anni Settanta coincisero, invece, con un nuovo corso di politica estera statunitense, caratterizzata da un processo di distensione e di pacifica coesistenza con l’Unione Sovietica: il nuovo disgelo produsse l’avvio di accordi sulla riduzione delle armi strategiche, fece leva sul riavvicinamento statunitense alla Cina comunista (mossa che costrinse Mosca al dialogo per evitare un isolamento diplomatico) e più in generale si pose l’obiettivo di abbattere gli elevatissimi costi per il mantenimento della posizione internazionale ricoperta fino ad allora da Washington.

Architrave del bipolarismo divenne così la cosiddetta dottrina della Mad (acronimo di mutually assured destruction), con le due superpotenze impegnate a non sviluppare tecnologia difensiva antibalistica al fine di instaurare un regime di deterrenza efficace, visto il rischio assicurato di reciproco annientamento in caso di scoppio del conflitto nucleare.

Se gli anni Ottanta, specie sotto l’amministrazione Reagan, rappresentarono una significativa ripresa tanto della corsa agli armamenti quanto della competizione politica e ideologica tra le due superpotenze, fu il 1989 a rappresentare il vero punto di svolta per gli equilibri politici mondiali e in primis per gli Stati Uniti d’America. La caduta del muro di Berlino, infatti, aprì a Washington la possibilità di estendere la propria egemonia anche al di fuori del blocco occidentale e di perseguire i suoi nuovi, e in parte mutati, interessi potendo beneficiare della maggiore concentrazione di potenza mai registrata in precedenza nella storia moderna e contemporanea.

Tra questi nuovi interessi sono riscontrabili delle costanti che, in maniera trasversale tra le amministrazioni che dal 1989 ad oggi si sono avvicendate alla Casa Bianca, hanno rappresentato i nuovi capisaldi della politica estera degli Usa. In primo luogo, prevenire l’emergere di potenziali sfidanti su scala globale, mantenendo il più possibile inalterato il differenziale di risorse rispetto alle altre potenze mondiali; in secondo luogo, agire da ‘bilanciatori esterni’ per contrastare l’affermazione di egemonie regionali ostili in regioni strategiche; in terzo luogo, mantenere l’economia internazionale aperta e infine continuare a garantirsi l’accesso alle risorse energetiche.

La nuova politica egemonica statunitense ha poi puntato sull’ampliamento del campo di estensione delle istituzioni internazionali guidate dagli Usa, così da consolidare e stabilizzare, tramite l’inclusione di nuovi partner e alleati, la propria supremazia nel sistema unipolare post-1989: l’allargamento della Nato e l’estensione della membership delle principali istituzioni economiche internazionali ai paesi ex satelliti dell’Unione Sovietica è stato il frutto più evidente di questa politica.

Letteralmente ‘potere morbido’, il soft power diventa capacità di saper spingere gli altri attori a tenere condotte conformi ai desideri di chi lo possiede, in virtù della forza attrattiva dei suoi valori, dei suoi modelli culturali e delle sue pratiche politiche, e senza il bisogno di impiegare né la forza né puntuali incentivi economici. In altre parole seduzione al posto di coercizione e ricompensa, o ancora influenza contro ‘bastoni e carote’. In questo senso il concetto fu riutilizzato da Nye, all’indomani del lancio della guerra al terrorismo globale nel 2001, come un esplicito monito rivolto ai suoi connazionali e all’allora amministrazione Bush. Il soft power di un soggetto, infatti, trae linfa vitale dalla legittimità delle sue azioni e per questo motivo il professore di Harvard poteva denunciare come la scelta di un corso di politica estera unilaterale da parte degli Stati Uniti – spesso in deroga al diritto internazionale e all’avallo delle organizzazioni multilaterali – avrebbe potuto dilapidare la credibilità, il favore e l’ammirazione accumulati dagli Stati Uniti, nel primo decennio post Guerra fredda, presso buona parte dell’opinione pubblica mondiale.

Alla costanza degli interessi più propriamente egemonici non ha corrisposto un’analoga continuità nelle modalità di perseguimento. Nello specifico, se le amministrazioni democratiche di Bill Clinton prima e di Barack Obama poi hanno in genere privilegiato la via multilaterale e quindi un processo di decision making che ricercasse per via negoziale, all’interno delle principali istituzioni internazionali, il consenso e la legittimità al loro operato, quelle repubblicane, sotto il doppio mandato di Gorge W. Bush e fortemente influenzate dalla ‘filosofia neocon’, hanno piuttosto scelto una via unilaterale, specie nella guerra al terrorismo globale lanciata all’indomani degli attentati della rete di al-Qaida subiti l’11 settembre 2001.

A dieci anni dall’evento rimane difficile sottovalutare l’impatto degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 sulla politica interna ed estera degli Stati Uniti.

Il cambiamento, per molti aspetti radicale, si dispiegò su tre ambiti principali. Innervata da un discorso scopertamente e orgogliosamente nazionalista, la politica estera dell’amministrazione Bush si fece più assertiva e unilaterale. Alla sfida del terrorismo, gli Stati Uniti risposero con una campagna globale che indusse a riporre la promessa iniziale di Bush di ridurre gl’impegni internazionali degli Usa, abbandonando il globalismo del decennio precedente. L’obiettivo divenne quello di attivare un processo di trasformazione dell’ordine internazionale, a cominciare da quel teatro mediorientale dove i compromessi politici e geopolitici dei decenni precedenti non apparivano più tollerabili. La condizione necessaria per promuovere questa politica globale e interventista ci porta alla seconda conseguenza dell’11 settembre: la decisione - contraria agli intenti originari di Bush e del suo segretario della difesa Donald Rumsfeld - d’intraprendere un massiccio processo di riarmo, che negli otto anni della presidenza Bush avrebbe portato il bilancio del Pentagono da circa 310 a 670 miliardi di dollari. Le armi, infatti, avevano un ruolo fondamentale nella strategia post 11 settembre: servivano non solo nella campagna antiterroristica, ma anche per rovesciare regimi autoritari, come quello di Saddam Hussein, e attivare processi di modernizzazione e democratizzazione ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza degli stessi Stati Uniti. Infine, a questa azione internazionale corrispose un maggiore impegno nella lotta al terrorismo all’interno degli stessi Stati Uniti. Questo impegno si concretizzò con una legge - il Patriot Act - approvata nell’ottobre del 2001 col solo voto contrario del senatore democratico del Wisconsin, Russel Feingold. Il Patriot Act, che con alcune modifiche fu rinnovato nel 2006, accresceva la possibilità per varie agenzie federali di monitorare comunicazioni telefoniche, postali ed e-mail, rimuoveva restrizioni all’attività d’intelligence negli Stati Uniti e, soprattutto, garantiva ampia discrezionalità nel trattamento di immigrati sospettati di avere legami con organizzazioni terroristiche. La legge, e la filosofia che vi sottostava, ripropose un dilemma antico quanto gli Stati Uniti stessi: il problema - in tempi di pericolo, percepito e reale, per il paese - di conciliare libertà e sicurezza, protezione degli Stati Uniti e dei loro cittadini e preservazione delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionali.

Questa reazione all’aggressione terroristica dell’11 settembre si rivelò in ultimo contraddittoria e impraticabile. Gli interventi militari in Afghanistan e, soprattutto, in Iraq smentirono le ottimistiche previsioni dell’amministrazione Bush sulla possibilità di usare lo strumento militare per esportare democrazia e promuovere ambiziose operazioni di nation-building. I costi umani e materiali dei due conflitti - che ad oggi hanno causato circa 6000 vittime tra i soldati statunitensi - divennero inaccettabili per l’opinione pubblica statunitense. Le alte spese militari, combinate con significativi tagli alle tasse e a tassi di crescita più bassi rispetto agli anni Novanta, alimentarono deficit e debito. I metodi della campagna globale contro il terrore - fatti di incarcerazioni arbitrarie, ripudio delle convenzioni internazionali e utilizzo di metodi prossimi alla tortura - alimentarono l’indignazione e l’ostilità dell’opinione pubblica mondiale e di una parte, per quanto minoritaria, di quella statunitense.

Il doppio consenso - interno e internazionale - di cui la principale potenza mondiale abbisogna per condurre un’efficace politica estera andò progressivamente in frantumi. L’elezione di Barack Obama nel 2008, e lo straordinario entusiasmo che essa ha generato fuori dagli Stati Uniti, può essere anche letta in questa chiave e certo ha contribuito a riattivare il soft power di cui storicamente godono gli Usa, riportandone la politica estera sul binario di un cauto e pragmatico internazionalismo. Il successo dell’operazione che ha portato all’eliminazione di Osama Bin Laden ha inoltre rafforzato Obama in un momento di particolare difficoltà per la sua amministrazione. Molte contraddizioni però rimangono. Obama ha deciso di alzare la soglia dell’impegno in Afghanistan, ma oggi una larga maggioranza degli americani sono contrari al proseguimento dell’operazione e chiedono un rapido disimpegno. La crisi economica e l’impressionante deterioramento dei conti pubblici ha reso ancor meno popolare l’idea che gli Usa debbano avere un ruolo di leadership della comunità internazionale. Al contempo, però, una maggioranza dell’opinione pubblica statunitense non giudica negativamente alcuni degli aspetti più controversi della campagna contro il terrorismo di Bush e ne chiede la prosecuzione (stando ai sondaggi, il 65% degli americani rimangono per esempio contrari alla chiusura del carcere di Guantánamo e al trasferimento dei prigionieri in carceri statunitensi). A un mondo che chiede un maggior impegno degli Stati Uniti, da realizzarsi attraverso la loro partecipazione a organizzazioni internazionali e fora multilaterali, corrisponde pertanto oggi un’America riluttante sia a sostenere politiche estere globali e interventiste, sia a rientrare pienamente nella comunità internazionale, accettandone norme e vincoli.

Relazioni internazionali

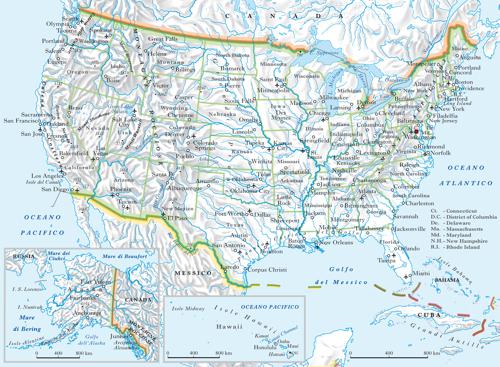

La vastità delle tematiche inerenti gli interessi strategici degli Stati Uniti determina una politica estera multidirezionale e con direttrici che si propagano ben oltre la regione d’appartenenza, fino a raggiungere le aree coperte dai tre oceani e quella dell’Asia occidentale, in particolare la regione del Medio Oriente e del Golfo Persico.

La prima e più naturale di queste direttrici è rivolta ai paesi confinanti e verso il resto del continente americano. Agli immediati confini settentrionali e meridionali degli Stati Uniti vi sono infatti i due paesi con cui Washington intrattiene i maggiori rapporti commerciali in assoluto, rispettivamente il Canada e il Messico. Queste due realtà dell’area nordamericana e centroamericana rappresentano, del resto, anche due partner politici privilegiati e costituiscono la spina dorsale dell’approvvigionamento energetico statunitense (si pensi che, nell’ordine, Canada e Messico sono i due maggiori fornitori di petrolio degli Stati Uniti). Con i due paesi è inoltre in vigore dal 1 gennaio del 1994 un trattato di libero scambio commerciale, il Nafta (North American Free Trade Agreement), che ha previsto la progressiva eliminazione delle barriere tariffarie tra i tre aderenti.

Il subcontinente rappresentato dall’America Latina è stato invece storicamente percepito dagli Stati Uniti alla stregua del proprio ‘cortile di casa’, e quindi come la regione sulla quale il paese dovrebbe esercitare la propria influenza in maniera più chiara e diretta. A differenza degli ottimi rapporti che intercorrono con i paesi dell’America settentrionale e centrale, tuttavia, in America meridionale sono evidenti i sintomi di una maggiore volontà di autonomia, quando non proprio di contrapposizione, rispetto alle politiche statunitensi. In particolare, l’emergere nella regione di una potenza come il Brasile, che ha aspirazioni a ricoprire un ruolo egemonico sull’area, si pone potenzialmente in contrasto con la politica e gli interessi di Washington. In aggiunta, vanno registrati negli ultimi anni la nascita e il consolidamento di un’ideologia fortemente connotata di elementi antistatunitensi e anticapitalisti, il cui maggiore rappresentante è il Venezuela di Hugo Chávez, ma cui appartengono anche realtà come l’Ecuador e la Bolivia. Anche per contrastare tali tendenze, Washington ha individuato nella Colombia liberale di Álvaro Uribe un alleato strategico dell’area, cui non a caso destina una parte rilevante dei propri aiuti militari.

Proseguendo verso est dal continente nordamericano, la seconda direttrice della politica estera statunitense è quella rappresentata dalla rete dei rapporti transatlantici. In primo luogo gli Stati Uniti intrattengono in quest’area quella che storicamente può essere definita la special relationship di Washington: il rapporto con il Regno Unito.

Per affinità storiche, linguistiche e culturali, i due paesi sono infatti alleati strategici e condividono molti interessi comuni. In diverse occasioni e su differenti questioni internazionali, Londra si è rivelata molto più vicina alle politiche statunitensi piuttosto che a quelle dell’Unione Europea (Eu), di cui pure fa parte dal 1973. Proprio quest’ultima organizzazione, all’interno della quale gli Stati Uniti mantengono tanto rapporti privilegiati con alcuni membri, quanto relazioni storicamente più altalenanti con altri, rappresenta un attore controverso per Washington. Se da un lato, infatti, gli Stati Uniti condividono la maggior parte delle politiche e dei valori fondanti dell’Eu, dall’altra non solo competono economicamente con l’Unione (che complessivamente ha una forza economica maggiore di quella statunitense), ma nell’ultimo decennio hanno assunto posizioni divergenti su importanti questioni di politica internazionale, come l’istituzione del Tribunale penale internazionale o i negoziati per l’attuazione del Protocollo di Kyoto. Il fatto che le potenzialità europee non si siano ancora tradotte in una visione politica compiutamente unitaria ha costituito, d’altra parte, un vantaggio comparato per gli Usa in termini di capacità di influenza politica effettiva sugli altri teatri regionali. Inoltre, gli Stati Uniti continuano a mantenere importanti rapporti bilaterali non solo con i maggiori paesi europei, ma anche con i paesi dell’Europa centro-orientale, oggi membri dell’Unione Europea, ma aderenti al Patto di Varsavia o parte della stessa Unione Sovietica durante gli anni della Guerra fredda. Questi paesi, come nel caso della Polonia e della Romania (ma anche di Estonia, Lettonia, Lituania), trovano proprio nei rapporti transatlantici una nuova collocazione strategica, che riesce a dare maggiore rilevanza alla propria politica estera e anche a soddisfare l’esigenza di copertura rispetto all’influenza e alle pressioni derivanti dalla vicinanza con la Federazione Russa: due elementi che negli ultimi anni hanno determinato il loro perseguimento di una politica estera marcatamente filostatunitense. Una dinamica simile si manifesta anche in quei paesi che ancora non sono membri dell’Eu, come l’Albania o la Croazia, ma che grazie all’integrazione nella Nato hanno intessuto una relazione più stretta con Washington. Proprio l’espansione verso est dell’Alleanza atlantica, in corrispondenza degli ultimi tre allargamenti – avvenuti rispettivamente nel 1999, 2003 e 2009 – è stata d’altra parte lo strumento adottato dagli Stati Uniti per guadagnare maggiore peso politico in Europa orientale: un allargamento che, spintosi fino ai confini della Federazione Russa, ha creato delle tensioni con Mosca, con la quale i rapporti sono ancora ambivalenti.

Nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti nel dopo guerra fredda è possibile individuare elementi diversi e spesso contraddittori. Si tratta anche della conseguenza di ciò che la Russia post-sovietica ha rappresentato per gli Stati Uniti. Essa è stata, e rimane oggi, l’erede del grande avversario degli Stati Uniti dal 1945 al 1991; un’eredità che, in concreto, ha fatto della Russia l’unico competitore degli Stati Uniti in un ambito di potenza, quello delle armi nucleari, assai tangibile ancorché meno rilevante che in passato. Ha continuato però a rappresentare la principale minaccia geopolitica di quegli stati dell’Europa centro-orientale schierati ora al fianco degli Usa e progressivamente integrati nella rete d’interdipendenze euro-atlantiche. Ed è diventata, per gli Stati Uniti e l’Occidente, interlocutore vieppiù imbarazzante: per la corruzione dilagante, il malgoverno e, infine, la progressiva involuzione neo-autoritaria dell’ultimo decennio. Tuttavia ha inoltre costituito, la Russia del dopo 1991, il teatro di un grande esperimento di de-regulation e liberismo economico, sollecitato e influenzato proprio dagli Stati Uniti.

Queste contraddizioni hanno concorso a rendere ambivalente e ondivaga la politica degli Stati Uniti verso la Russia post-comunista. Una politica oscillante tra le spinte a integrare - economicamente e strategicamente - la Russia nell’ordine internazionale a leadership statunitense e la tentazione di sfruttarne il momento di debolezza e fragilità, per metterla in un angolo e consolidare la superiorità americana.

La linea del dialogo e dell’integrazione è stata perseguita in tre ambiti fondamentali: i negoziati sugli armamenti; i tentativi di procedere a una istituzionalizzazione dei rapporti tra gli Stati Uniti, la Comunità Atlantica e la Russia; la politica economica e l’intensificazione dei rapporti commerciali e finanziari tra le due parti. I negoziati sugli armamenti, pur intermittenti nell’andamento, sono culminati nell’ultimo accordo Start dell’aprile 2010, e hanno determinato un’ulteriore, significativa riduzione degli arsenali nucleari russo e statunitense. Minor successo hanno avuto i tentativi di creare istituzioni ad hoc attraverso cui legare maggiormente la Russia all’Occidente, rendendole accettabile l’allargamento a est dell’Alleanza Atlantica. Nel 1994 la Russia ha aderito al Partenariato per la Pace dell’Alleanza e nel 2002 un apposito Consiglio Nato-Russia è stato istituito, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e la consultazione. I risultati sono però stati parziali e le aspettative non si possono dire soddisfatte. Infine, l’integrazione economica è avvenuta in forme diverse da quelle auspicate. La Russia si è aperta agli investimenti esteri, cresciuti in maniera rilevante, soprattutto dopo il 2000. La transizione a un modello neo-liberale è però avvenuta in forma caotica e incoerente, caratterizzata prima dall’affermazione di forme estreme di capitalismo oligarchico e predatorio e poi dalla progressiva riaffermazione di un forte controllo statale. L’integrazione della Russia nell’ordine internazionale liberale rimane incompiuta, come evidenzia l’estrema lentezza dell’iter di ammissione di Mosca all’Organizzazione Mondiale per il Commercio (Wto).

I limiti di questa integrazione sono stati causati tanto dalla lentezza e incoerenza della transizione post-sovietica, quanto dalla frequente decisione degli Stati Uniti di scegliere la via non dell’integrazione ma del confronto-scontro. L’espansione della Nato, ormai giunta alle porte della Russia, ha spaventato Mosca ed è stata non di rado giustificata dalla destra americana come funzionale a consolidare ed estendere il vantaggio di potenza nei confronti dello storico avversario. Il sistema di difesa anti-missilistica, di cui si prevedeva il dispiegamento in Polonia e nella Repubblica Ceca e che è stato infine abbandonato, sembrava anch’esso rispondere a una logica strategica anti-russa. Infine, il sostegno americano a forze politiche filo-occidentali in Ucraina e Georgia ha stimolato reazioni ostili a Mosca; un fronte di tensione, questo, culminato nella guerra russo-georgiana dell’estate 2008.

Integrazione e confronto - desiderio di cooperazione e tentazione di scegliere lo scontro - continuano a contraddistinguere le relazioni tra Russia e Stati Uniti. L’atteggiamento meno unilaterale dell’amministrazione Obama, entrata in carica nel gennaio 2009, e la rimozione di alcune delle asprezze della retorica nazionalista statunitense degli anni in cui fu presidente George Bush sembrano avere però reso meno tesi e conflittuali i rapporti tra queste due grandi potenze.

Altra area strategica e geopoliticamente rilevante, per gli Stati Uniti così come per gli equilibri internazionali, è quella del Medio Oriente: anche in questo teatro Washington ha degli alleati storici, sui quali basa e costruisce le proprie relazioni regionali.

In primo luogo, gli Usa hanno appoggiato a lungo le politiche dello Stato di Israele tramite una forte partnership politica, economica e militare: seppure nel corso degli anni non siano mancate divergenze su specifiche questioni legate alle complesse dinamiche del conflitto mediorientale, tanto in sede delle Nazioni Unite quanto nelle maggiori organizzazioni internazionali le posizioni di Washington e Tel Aviv hanno generalmente viaggiato allineate.

La ‘relazione speciale’ con l’Arabia Saudita ha radici antiche che affondano nel secondo conflitto mondiale. Essa ha subito una prima ridefinizione alla fine degli anni Settanta, quando l’Arabia Saudita è diventata partner ancor più privilegiato degli Stati Uniti: beneficiario di protezione e aiuti militari statunitensi, creditore (attraverso i petrodollari) degli Usa e garante del basso prezzo del petrolio. In tempi più recenti la relazione è stata prevalentemente funzionale a contrastare le politiche del paese con cui attualmente gli Usa hanno nella regione i rapporti più tesi: l’Iran. La politica estera assertiva intrapresa da Teheran, i suoi contatti con Hezbollah e Hamas e la sua decisione di non interrompere il programma nucleare, nonostante le pressioni di tutte le diplomazie occidentali, hanno infatti reso il vecchio alleato persiano una delle principali preoccupazioni nell’agenda politica estera statunitense. La politica degli Stati Uniti in Medio Oriente ha interessato, sotto il nuovo corso impresso nella regione dalla presidenza Obama, anche la Siria, in passato inserita nella lista dei cosiddetti Rogue States (‘stati canaglia’) dalla precedente amministrazione Bush. Washington ha nominato, dopo cinque anni di assenza, un proprio ambasciatore a Damasco, in linea con la distensione dei rapporti siriani intrapresa anche dai maggiori attori europei, a partire dalla Francia. Nel clima di incertezza che ha caratterizzato la regione nei primi mesi del 2011, inoltre, gli Stati Uniti sono tornati a essere attivi in Libia, tramite l’intervento militare contro Gheddafi, dimostrando così che i loro interessi si spingono anche nel bacino del Mediterraneo, soprattutto dopo la caduta dell’alleato storico Hosni Mubarak, ex presidente dell’Egitto.

Gli Stati Uniti, inoltre, hanno individuato nell’asse arabo-sunnita costituito da Egitto, Giordania e Arabia Saudita (i cosiddetti paesi arabi moderati) un interlocutore stabile nella discussione delle questioni più problematiche della regione. Non a caso la Giordania e l’Egitto sono gli unici due paesi arabi che hanno stretto delle relazioni diplomatiche con Israele e lo hanno riconosciuto come entità statale, mentre l’Arabia Saudita è il primo paese al mondo per riserve di petrolio e l’unico realmente in grado di influenzare le politiche dell’Opec, grazie al ricorso a eventuali sovrapproduzioni petrolifere.

D’altro canto, dal 1979 - anno della rivoluzione islamica di Khomeini - gli Stati Uniti hanno rapporti tesi con l’Iran e attualmente i maggiori sforzi politico-diplomatici nell’area sono volti a controbilanciare la politica estera di Teheran, aggressiva tanto nei confronti di Israele e degli stessi Usa, quanto di quelli degli altri attori arabi.

L’attuale amministrazione statunitense guidata da Obama ha tentato di dare una svolta alla politica di Washington in Medio Oriente, prendendo le distanze dall’unilateralismo che aveva caratterizzato la presidenza Bush e il nuovo corso ideologico sostenuto dalla corrente dei neocon (i neo-conservatori), materializzatosi con l’intervento in Iraq del 2003.

Proprio quest’ultimo episodio, insieme al tradizionale sostegno dato dagli Stati Uniti alle politiche israeliane, ha contribuito a deteriorare l’immagine di Washington agli occhi di gran parte del mondo arabo e musulmano in generale. Nel discorso del giugno 2009 - tenuto simbolicamente presso l’Università al-Azhar del Cairo, il centro più prestigioso della cultura musulmana sunnita - Obama ha assunto toni conciliatori con tutte le anime del mondo islamico. Allo stesso tempo, la Casa Bianca si è adoperata per riallacciare le relazioni diplomatiche con la Siria, alleato dell’Iran nella regione, e ha dimostrato una volontà di dialogo con Teheran stessa. La politica statunitense in Medio Oriente nei primi anni della presidenza Obama ha comunque continuato a basarsi principalmente sulla lotta al terrorismo, grazie alla collaborazione con i regimi dell’area, soprattutto nel Golfo: dallo Yemen all’Arabia Saudita, fino al Bahrain, paese in cui è stazionata la 5° Flotta statunitense.

Negli ultimi due anni Washington ha anche cercato di far tornare al tavolo delle trattative il governo israeliano e l’Autorità nazionale palestinese (Anp), ma le posizioni oltranziste dell’esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu, soprattutto in merito alla questione dei nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme Est, hanno comportato un ostacolo in tal senso, vanificando fino ad ora i tentativi di mediazione statunitense. Una svolta maggiore è arrivata contestualmente alle rivolte della cosiddetta ‘primavera araba’ scoppiata a inizio 2011, allorché gli Stati Uniti hanno appoggiato le proteste popolari soprattutto in un paese, l’Egitto di Hosni Mubarak, che costituiva un perno della politica statunitense in Medio Oriente. L’intervento militare in Libia dell’aprile 2011 è andato nella stessa direzione, mirando alla destituzione di Gheddafi e comportando un cambio di rotta degli Stati Uniti verso il cambiamento dello status quo.

Se da un lato Washington spera in un possibile ritorno di immagine e credibilità agli occhi delle future classi dirigenti dei paesi interessati dai cambi di regime del 2011, dall’altro la vera sfida per la politica estera statunitense sarà costituita dall’effettiva riuscita nel sostegno a una stabile transizione politica nell’area. Come dimostrato dalla posizione assunta in altri teatri più strategici, come il Bahrain o l’Arabia Saudita, l’interesse primario degli Stati Uniti nella regione è ancora quello del mantenimento di un determinato ordine, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici ed evitare stravolgimenti che possano rendere l’area mediorientale ancora più instabile.

L’ultima direttrice nella politica estera statunitense, e quella in cui attualmente Washington sembra concentrare gran parte del proprio interesse, va dall’Asia meridionale fino al Pacifico. Il subcontinente indiano, soprattutto il Pakistan, rappresenta una delle maggiori sfide per gli Stati Uniti e per la lotta al terrorismo globale. I rapporti con Islamabad sono infatti fondamentali per la definizione degli equilibri in Afghanistan, paese ancora molto instabile e in cui gli Stati Uniti mantengono da dieci anni una significativa presenza militare. Il Pakistan è risultato essere negli ultimi anni una retroguardia degli insorti afghani e Washington ha sempre puntato, almeno dall’insediamento dell’ex presidente Pervez Musharraf, a sostenere la stabilità del paese, tanto in considerazione del suo ruolo attivo nel teatro afghano, quanto per scongiurare il rischio di un’affermazione di gruppi fondamentalisti all’interno di un paese dove vigono precarie dinamiche politiche e che è dotato di armamenti nucleari. Un fattore, quello del controllo dell’arsenale atomico pakistano, che coinvolge direttamente gli interessi di sicurezza di tutta l’area e al quale Washington dedica da anni tanto attenzione diplomatica quanto attività di intelligence.

Anche con l’India, il più rilevante stato dell’Asia meridionale, i rapporti sono buoni, in virtù del fatto che Nuova Delhi condivide con gli Usa il sistema politico, di tipo democratico, e che si è affermato come uno dei nuovi attori regionali, con cui gli Stati Uniti si trovano a interagire, non solo per consolidare una partnership economica e commerciale in rapida ascesa, ma anche per mantenere la stabilità politica in un contesto regionale tanto delicato quanto cruciale nei nuovi equilibri mondiali. Le relazioni con l’India possono anche essere viste, d’altra parte, come un tentativo di controbilanciare l’ascesa della Cina quale attore predominante nell’Asia continentale e pacifica.

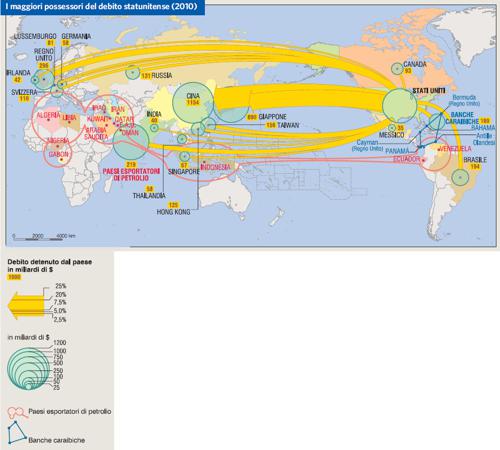

Pechino, infatti, è a tutti gli effetti una potenza regionale che, sebbene non abbia tradizionalmente sviluppato politiche di tipo espansionistico o di influenza diretta al di fuori dei propri confini, potrebbe potenzialmente contrastare alcuni interessi di Washington nell’area e non solo. Le relazioni con la Cina, nonostante ciò e malgrado alcune forti divergenze politiche, non sono messe in discussione dagli Stati Uniti, che al contrario hanno fino ad ora dimostrato il chiaro interesse a mantenere rapporti stabili con la controparte cinese, dato il livello di interdipendenza che lega i due paesi. Gli Stati Uniti sono infatti il maggiore mercato di approdo per le esportazioni cinesi, che al contempo sono le più importanti per Washington stessa. L’interdipendenza si manifesta inoltre con l’ingente quota di debito statunitense posseduta da Pechino, passata negli ultimissimi anni a esserne divenuta il primo detentore. La compresenza di elementi tra i due paesi tanto di competizione quanto di convergenza, specie nella sfera economica, spinge dunque gli Stati Uniti a non esacerbare le possibili fonti di tensione politica con la Cina, che pure negli ultimi anni sono aumentate: dalla posizione statunitense nei confronti del Dalai Lama, ricevuto ufficialmente alla Casa Bianca nonostante le proteste cinesi, alla questione del mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina, più volte richiamato da Washington, passando infine per la questione della censura esercitata dal governo di Pechino sull’azienda statunitense Google.

L’attore che invece continua a rivestire, fin dal secondo dopoguerra, il ruolo di alleato privilegiato e strategico degli Stati Uniti nell’estremo oriente è il Giappone. Le relazioni economiche, militari e politiche fanno di Tokyo il principale alleato statunitense nell’area del Pacifico e, anche in virtù dell’interesse giapponese a mantenere stabile tale tipo di relazione, questo asse è ancora quello su cui si basano maggiormente le politiche di Washington nell’area.

Ordinamento istituzionale e politica interna

Gli Stati Uniti sono caratterizzati da uno dei sistemi politici interni più funzionanti e stabili di tutto il sistema internazionale, con una tradizione secolare. Il sistema di stato e di governo è organizzato secondo il modello di una repubblica presidenziale a struttura federale: gli Stati Uniti costituiscono infatti il più antico sistema federale del mondo. La Costituzione regola i rapporti tra il governo centrale e ognuno dei 50 stati federati. Al proprio interno, ogni stato ha un proprio governo e un Parlamento bicamerale (fatta eccezione per lo stato del Nebraska, in cui vi è un Parlamento unicamerale), che esercita il potere legislativo all’interno dei propri confini. L’autonomia di cui godono i singoli governi statali, al cui capo vi è un governatore (eletto direttamente dalla popolazione dello stato di appartenenza ed esercitante il potere esecutivo), è abbastanza ampia, soprattutto in materie come l’istruzione, il diritto al lavoro, delle imprese e delle proprietà – ambiti in cui vi sono differenze evidenti tra i singoli stati. La Costituzione stabilisce, altresì, che tutte le leggi emanate dai governi statali non debbano essere in contraddizione con la carta costituzionale stessa e con le leggi emanate dal governo federale. Quest’ultimo rappresenta infatti la massima autorità politica del paese e regola le questioni di rilevanza strategica e di interesse nazionale, come la politica estera, le politiche di sicurezza, di commercio internazionale e la riscossione delle imposte.

A capo del governo federale vi è il presidente degli Stati Uniti, che esercita il potere esecutivo ed è al contempo il capo di stato e di governo. La seconda autorità del paese è il vice presidente, che subentra al presidente in caso di impeachment o della morte di costui prima della fine del mandato.

Il presidente è eletto ogni quattro anni e ha un limite di due mandati. Tecnicamente, il presidente è eletto secondo un meccanismo indiretto e non direttamente dalla popolazione, la quale è invece chiamata a eleggere delle figure, dette grandi elettori, che a loro volta esprimono il loro parere per uno dei due candidati presidenziali. I due candidati finali per la presidenza sono a loro volta stati scelti all’interno, rispettivamente, dei partiti Repubblicano e Democratico, tramite un sistema di elezioni primarie che avviene attraverso un complicato processo di selezione.

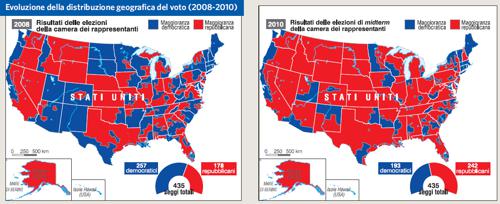

A livello federale, gli Stati Uniti hanno un Parlamento, il Congresso, strutturato in due camere: la Camera dei rappresentanti e il Senato. La prima camera è attualmente composta da 435 membri eletti in ogni stato, con una rappresentanza numerica che varia per ogni entità statale, a seconda delle popolazione rilevata con censimento decennale; il Senato è invece composto da 100 membri, due per ogni stato federale. I deputati della Camera dei rappresentanti sono eletti ogni due anni, mentre quelli del Senato restano in carica sei anni, ma ogni due anni vi è un ricambio di un terzo del loro totale. Questo sistema elettivo fa sì che il rinnovo di parte del Congresso (Camera dei rappresentanti più un terzo dei senatori) avvenga, oltre che in corrispondenza delle elezioni presidenziali, anche nel periodo a cavallo tra queste, nel momento in cui l’ultimo presidente eletto è in carica da due anni.

Ciò può determinare, come accaduto spesso nella storia politica statunitense, una situazione in cui, proprio a seguito degli esiti di questa particolare tornata elettorale (le cosiddette elezioni di metà mandato o Midterm Elections), la presidenza in carica possa trovarsi a dover interagire con un Congresso con una maggioranza non più del suo partito.

In questi casi il presidente e la sua amministrazione ricercano generalmente una mediazione tra la propria attività di governo e l’appoggio che le proposte legislative devono riscuotere in Parlamento per essere approvate, così come prescritto da un sistema istituzionale ispirato al principio dei ‘checks and balances’, che d’altro canto affida proprio alla presidenza il potere di veto sulle leggi già licenziate dal Congresso.

Proprio quest’ultimo, come avviene in tutti i sistemi presidenziali, non ha la prerogativa di sfiduciare il presidente, ma può attivare un procedimento di impeachment (‘atto di accusa’) nei suoi confronti, in caso di attentato alla Costituzione. Tale procedimento, che ha natura giudiziaria e non politica, è stato tentato solo due volte nel secondo dopoguerra, la prima con Richard Nixon, ma senza mai giungere al voto del Senato perché il presidente si dimise prima; poi con Bill Clinton, quando l’impeachment fu comunque respinto dal Senato poiché non raggiunse i due terzi necessari per la sua votazione.

Il bipartitismo, che è una caratteristica del sistema politico statunitense, specie dal Novecento in poi, ha garantito l’alternanza di governo tra i due maggiori partiti della nazione: il Democratic Party e il Repubblican Party. L’elettorato statunitense si è storicamente dimostrato eterogeneo nelle sue scelte, dal momento che non si è mai verificato nel secondo dopoguerra che uno stesso partito abbia conquistato la presidenza per più di tre mandati consecutivi, cosa peraltro possibile solo dopo il periodo 1981-93, quando alla doppia presidenza repubblicana di Reagan (1981-89) e alla prima di George Bush (1989-93), seguì la vittoria del democratico Bill Clinton.

Popolazione e società

Gli Stati Uniti sono, dopo Cina e India, il paese più popoloso al mondo, con più di 300 milioni di abitanti; un dato che in parte contribuisce a determinare la potenza di Washington, specie per quanto riguarda le potenzialità di crescita economica interna.

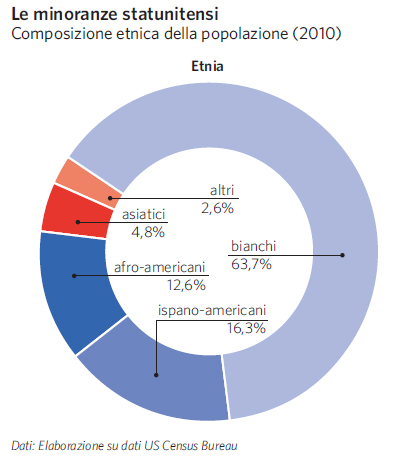

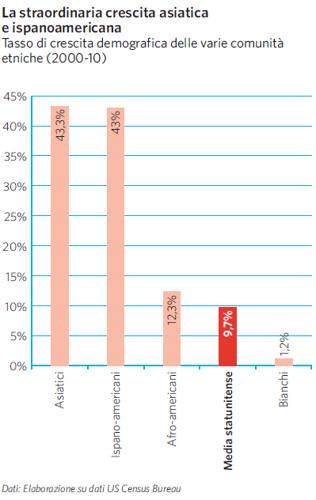

A differenza di gran parte dei paesi economicamente più sviluppati e occidentali, anche grazie ai flussi di immigrazione gli Stati Uniti registrano un tasso di crescita demografica relativamente alto (intorno all’1% l’anno), che assicura loro una crescita costante anche da questo punto di vista. Inoltre la grande maggioranza della popolazione, corrispondente all’82% del totale, è urbanizzata, indice di uno sviluppo sostenuto, tipico dei paesi più industrializzati. A livello etnico, la popolazione statunitense risulta essere molto composita, per effetto delle ondate migratorie che si sono succedute nel corso dei secoli. Vi è un’importante presenza di comunità di origine tedesca, irlandese, olandese e italiana, retaggio dei movimenti migratori dell’Ottocento. Le minoranze più numerose, comunque, sono quella ispanoamericana, quella afroamericana e quella asiatica (in gran parte Cinesi e Filippini).

In particolar modo, la tendenza degli ultimi anni vede crescere sempre di più la minoranza ispanoamericana, di cui il 64% ha origini messicane. Si pensi che tra il 2000 e il 2010, il tasso di crescita della comunità ispanica è stato del 43%, mentre le altre comunità sono cresciute, nello stesso arco di tempo, in media di circa il 5%. Ciò è dovuto sia al fenomeno dell’immigrazione negli Stati Uniti, attraverso la frontiera messicana, sia al più alto tasso di fecondità che si registra all’interno di questa comunità.

La questione migratoria, del resto, continua a rappresentare una sfida alla politica statunitense: si stima che il numero di immigrati irregolari nel paese, in maggioranza provenienti da Messico, Cina, India e Filippine, si aggiri intorno agli 11,2 milioni di persone.

Gli Stati Uniti non hanno, a livello federale, una lingua che per Costituzione sia stata definita ufficiale, sebbene di fatto la lingua parlata sia l’inglese. Vi è però da sottolineare come, per diretta conseguenza della forte comunità ispanica presente sul territorio, il 12% della popolazione parli spagnolo. Alcuni stati federati hanno adottato nella propria Carta costituzionale l’inglese come lingua ufficiale, mentre altri, viste le specificità che li interessano, hanno improntato il proprio sistema educativo sulla base del bilinguismo: è il caso, per esempio, della Louisiana, in cui accanto all’inglese è usato il francese, o del New Mexico, in cui la seconda lingua usata è lo spagnolo. Nel caso delle Hawaii, peraltro unico in tutti gli Stati Uniti, accanto all’inglese vi è un’altra lingua ufficiale, appunto l’hawaiano. Riguardo l’appartenenza religiosa, invece, il paese è molto più omogeneo, con un 80% della popolazione appartenente alla fede cristiana, composto prevalentemente da protestanti (il 50% di tutti i cristiani) e cattolici (23%). Vi è una minoranza ebraica di circa l’1,7%, mentre i musulmani non superano lo 0,6%.

Libertà e diritti

Come già sottolineato, gli Stati Uniti possono vantare uno dei sistemi democratici più funzionanti e trasparenti al mondo. La lunga tradizione di libertà politiche e civili, del resto, ha fatto del paese uno dei modelli culturali e politici di riferimento per la gran parte delle democrazie del mondo, specie durante il periodo della Guerra fredda, nonostante non siano assenti elementi di criticità all’interno del sistema statunitense stesso.

In primo luogo è da sottolineare come la società statunitense si sia dimostrata storicamente molto aperta e come il paese sembri offrire reali opportunità di innalzamento economico e sociale a tutti gli individui che vivono all’interno del proprio territorio e sono cittadini statunitensi.

Gli Stati Uniti proteggono per Costituzione tutte le minoranze, siano esse linguistiche, etniche o religiose, presenti nel paese. A tale proposito, il fatto che non vi siano formazioni politiche espressione di specifiche comunità etniche all’interno dell’offerta partitica statunitense è dovuto al particolare sistema rappresentativo ed elettorale in vigore: laddove vi è una selezione della classe politica e dirigente su basa maggioritaria, sembra infatti essere naturale che le minoranze vengano disincentivate a organizzarsi autonomamente. Di contro, tradizionalmente i due maggiori partiti politici del paese hanno saputo rappresentare e farsi carico delle istanze dei diversi gruppi minoritari, etnici o religiosi, degli Stati Uniti. In tal modo la comunità cristiana più conservatrice fa riferimento solitamente al Repubblican Party, mentre le minoranze ispaniche e nere guardano maggiormente al Democratic Party, sebbene questa differenziazione non sia da considerarsi strettamente automatica.

La libertà di culto resta ampliamente rispettata e alcune comunità religiose arrivano spesso anche a occuparsi direttamente di questioni pubbliche e di natura politica, come nel caso dei matrimoni omosessuali, dell’aborto e delle leggi sull’immigrazione. La stampa è libera e la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione. Allo stesso modo negli Stati Uniti è rispettata la libera associazione e sono presenti e attive le organizzazioni sindacali, nonostante solo l’8% di tutti i lavoratori in ambito privato siano iscritti a un sindacato. Una tendenza, quest’ultima, che potrebbe essere spiegata dal forte individualismo che tradizionalmente caratterizza la società statunitense, rispecchiabile in parte anche nella storica garanzia della proprietà privata nel paese, uno dei simboli più autentici dello stile di vita a stelle e strisce.

Negli Stati Uniti vi è, inoltre, una diffusa intolleranza nei riguardi di episodi di corruzione, soprattutto se perpetrati da parte di personaggi della vita pubblica; anche il sistema dei media tende ad assumere dei toni più impetuosi nel descrivere casi simili. Ciò rende il paese naturalmente più trasparente rispetto anche ad altre realtà occidentali, nonostante il sistema delle lobby generi spesso dei sospetti nei cittadini circa l’effettiva limpidezza dei processi istituzionali.

In ambito giudiziario, vi è da distinguere l’indipendenza degli organi preposti al rispetto della legge, ma allo stesso tempo occorre anche sottolineare alcuni aspetti critici del sistema giudiziario statunitense. In particolar modo, ancora oggi molte associazioni denunciano come la maggior parte dei processi riguardanti stupri, rapine e altri reati connessi siano soprattutto a carico delle minoranze nere e ispaniche, sottintendendo così una discriminazione di fondo nel sistema.

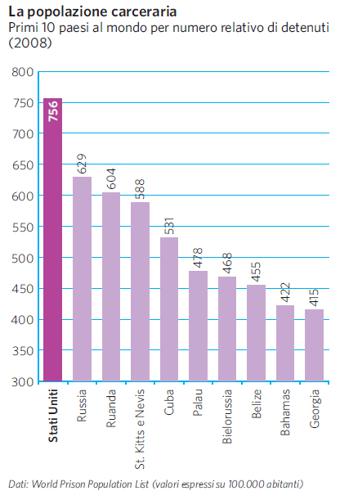

Altro aspetto problematico riguarda le carceri: gli Stati Uniti sono il paese al mondo con il più alto tasso di detenuti per ogni abitante (più di 2 milioni, vale a dire più di 700 ogni 100.000 abitanti).

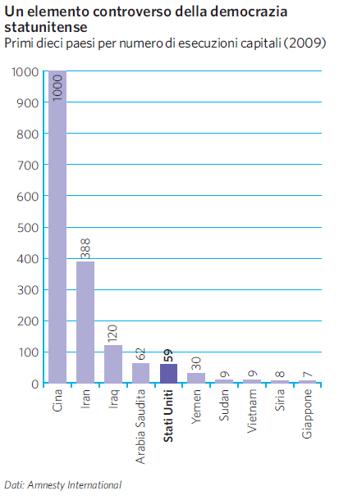

Un’altra questione oggetto di costante dibattito riguarda poi il ricorso previsto in alcuni stati del paese alla pena di morte per punire i reati più gravi: nel 2009 gli Usa sono stati il paese democratico con il più alto tasso al mondo di esecuzioni, il quinto in assoluto dopo Cina, Iran, Iraq e Arabia Saudita.

Nonostante il paese sia virtuoso nella maggior parte delle questioni tradizionalmente più importanti circa il rispetto dei diritti civili e politici, il sistema statunitense sotto questo aspetto non manca di lati più oscuri. Nello specifico, a parte la già citata questione della pena di morte si deve registrare come, a fronte di una società molto aperta e in grado di offrire opportunità di affermazione sociale ai suoi cittadini, oltre che possibilità di integrazione per le comunità immigrate, vi è un’ampia fetta di popolazione povera. La povertà è infatti ancora molto diffusa negli Stati Uniti e vi è una sottoclasse di persone che vivono letteralmente ai margini della vita economica e sociale del paese. Secondo le statistiche ufficiali del governo federale, più del 15% della popolazione statunitense, equivalente a più di 43 milioni di abitanti, nel 2009 viveva sotto la soglia di povertà.

Si stima che grazie alla riforma, che comunque non include l’opzione (prevista nella bozza iniziale) di un’assicurazione di stato che possa competere con il sistema assicurativo privato, 32 milioni di cittadini in più saranno coperti da assicurazione entro quattro anni. Nel 2016 la percentuale di persone non assicurate dovrebbe scendere dall’attuale 19% all’8%, di cui la gran parte sarà rappresentata da immigrati irregolari.

Anche le esigenze dettate dalla sicurezza interna, specie da quando sono state prese diverse misure antiterroristiche all’indomani dell’11 settembre 2001 (come per esempio quelle previste nel Patrioct Act), sono spesso entrate in rotta di collisione con le tradizionali libertà politiche e civili che una democrazia, e a maggior ragione se si tratta di quella più vecchia del mondo, dovrebbe assicurare ai propri cittadini. La tensione tra le esigenze di sicurezza e quelle in termini di diritti è stata ed è tutt’oggi oggetto di dibattito politico interno e si conferma una delle sfide che l’amministrazione democratica di Obama dovrà in qualche modo affrontare, specie in vista della corsa per la rielezione a un suo possibile secondo mandato.

Economia

L’economia rappresenta uno dei pilastri su cui si regge la potenza statunitense e la sua proiezione a livello internazionale. In termini assoluti, gli Stati Uniti hanno il pil più grande a livello globale e un sistema economico che risulta essere, da decenni, uno dei più sviluppati al mondo. Washington basa la sua economia sul settore terziario, di gran lunga il più importante in termini di percentuale nella formazione del pil totale (circa il 77%). In particolar modo i settori bancario e delle assicurazioni sono molto importanti, così come quello finanziario, che produce da solo l’8% del pil nazionale e impiega circa 5 milioni di persone, pari al 5% di tutta la forza lavoro attiva. Accanto a tali comparti, i servizi sono notevolmente sviluppati anche per ciò che riguarda il commercio, il settore immobiliare e i trasporti.

Negli ultimi anni, poi, la cosiddetta new economy è cresciuta notevolmente, guidata dalla tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Ict); allo stesso tempo, l’impatto delle nuove tecnologie sul settore dei servizi ne ha non solo migliorato le performances, ma anche cambiato in parte la stessa struttura, creando così maggiori profitti e nuove opportunità di sviluppo.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato finanziario del mondo, la cui principale piazza è rappresentata dalla borsa di New York, con le sue più di 2300 compagnie quotate e una capitalizzazione totale di quasi 16.000 miliardi di dollari.

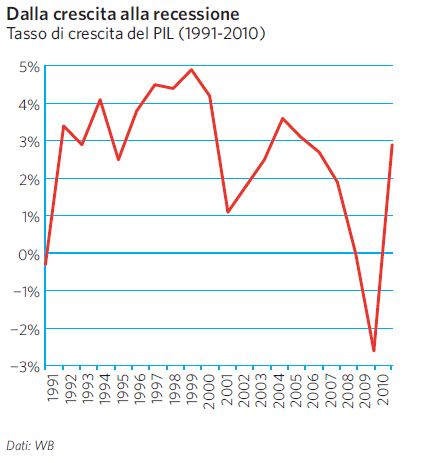

Anche nel comparto industriale gli Stati Uniti si presentano come il paese leader al mondo in termini di produzione. A guidare il settore secondario vi sono l’industria delle automobili, dell’alta tecnologia (soprattutto informatica ed elettronica), delle telecomunicazioni e l’industria aerospaziale. Notevoli sono anche l’industria farmaceutica e quella chimica, settore quest’ultimo in cui Washington contribuisce a più del 30% di tutta la produzione mondiale. L’industria ha trainato l’economia statunitense per molti decenni e ancora negli anni Novanta, quando il paese è stato protagonista di una rilevante crescita economica, l’alta produttività è stata uno dei fattori che hanno contribuito a tale trend positivo.

L’agricoltura, infine, pur costituendo solo l’1% di tutto il pil statunitense, ha una produttività eccezionale: gli Stati Uniti sono il primo esportatore al mondo di beni alimentari e, da soli, producono il 40% di tutto il mais e la soia mondiali. Washington risulta essere autosufficiente per ciò che concerne la produzione e il consumo di quasi tutte le materie prime, eccezion fatta per il petrolio. Gli Stati Uniti figurano infatti ai primi posti mondiali anche per produzione di carbone, sale, rame e oro e, in quest’ultimo caso, sono secondi solo al Sudafrica. La ricchezza del paese è concentrata prevalentemente nel nord-est, ma negli ultimi anni anche gli stati meridionali e occidentali sono stati testimoni di tassi di crescita più alti.

Nel perseguire la propria politica economica, a partire dalla fine degli anni Sessanta, Washington ha incrementato anche il proprio deficit di bilancio.

Tale elemento ha fatto sì che l’economia statunitense divenisse con il tempo sempre più dipendente da altri attori e, in particolar modo, dalla Cina, che possiede la quota più ampia di tutto il debito del paese.

Ciò ha creato delle tensioni con Pechino e, allo stesso tempo, costituisce nel medio-lungo periodo una debolezza strutturale del sistema economico del paese, che si va a sommare agli effetti della crisi finanziaria ed economica che ha colpito Washington tra il 2007 e il 2008, provocando una fase di recessione, terminata solo con la ripresa della crescita segnata nel 2010.

Anche la bilancia commerciale, a partire dagli anni Settanta in poi, è stata in negativo e, nel 2009, ha raggiunto un deficit di quasi 650 miliardi di dollari, con un totale delle esportazioni equivalenti solo a circa il 12% del pil nazionale e una grave diminuzione dei risparmi privati. Il mercato più importante per i prodotti esportati è il vicino Canada, anche per effetto dell’istituzione nel 1994 del Nafta, l’accordo di libero commercio nell’area nordamericana. Sempre per effetto del medesimo accordo, il Messico è diventato il secondo partner commerciale per esportazioni e il terzo per importazioni.

Primo paese d’origine per le merci importate è invece la Cina (quasi il 20% dell’import totale), dato che testimonia ulteriormente il livello di interdipendenza economica che hanno raggiunto Washington e Pechino. Dopo i due partner del Nafta e la Cina, il più importante paese con cui gli Stati Uniti intrattengono rapporti commerciali risulta essere il Giappone e, tra i paesi dell’Unione Europea, i primi sono Germania e Regno Unito.

Energia e ambiente

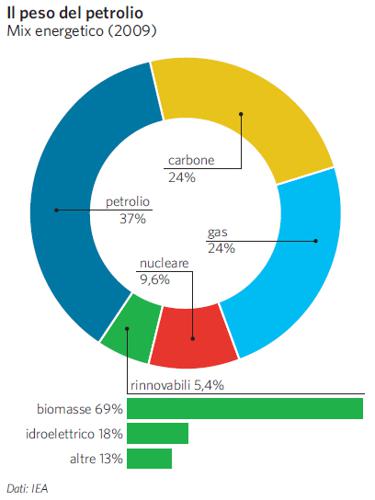

Per oltre settant’anni e fino al 2009 gli Stati Uniti sono stati il primo produttore e consumatore mondiale di energia al mondo. Dal 2010, tuttavia, il primato nei consumi totali gli è stato sottratto dalla Cina. Gli Usa, divenuti negli ultimi anni il primo produttore al mondo di biocarburanti, sono ancora in larga parte dipendenti dai consumi di petrolio (37% del mix energetico nel 2009).

La massima parte dei giacimenti petroliferi statunitensi è in fase di declino produttivo e, ai ritmi di estrazione del 2009 (7,2 milioni di barili al giorno), le riserve del paese sono destinate a esaurirsi entro undici anni. Gli Stati Uniti rimangono comunque il terzo produttore di greggio al mondo (dietro a Russia e Arabia Saudita) e il primo consumatore mondiale di tale risorsa energetica (18,7 milioni di barili al giorno). Le importazioni di greggio sono molto diversificate: nel 2009 più della metà di queste proveniva da stati del continente americano, mentre solo il 17% giungeva dai paesi che si affacciano sul Golfo Persico.

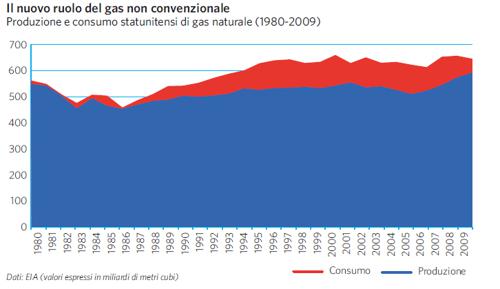

Per quanto riguarda il metano, seconda fonte di energia del paese, le riserve accertate di gas convenzionale consentirebbero al paese di estrarlo ai ritmi attuali (593 miliardi di metri cubi l’anno, o Gmc/a) per soli altri dodici anni. Nel 2009 gli Usa consumavano inoltre 647 Gmc/a, importando il necessario principalmente dal Canada. Tuttavia, dal 2007 le importazioni dall’estero registrano una netta diminuzione. Ciò è dovuto al fatto che nel paese sono presenti vastissime riserve di gas non convenzionale (in prevalenza shale gas, gas intrappolato all’interno di strati di scisto), che è divenuto conveniente liberare dalle rocce attraverso nuovi metodi di estrazione.

Le riserve ammonterebbero ad oltre dieci volte quelle di gas convenzionale del paese. Rimangono tuttavia ancora alcuni nodi ambientali da sciogliere attorno all’utilizzo dello shale gas: tra questi, l’ingente utilizzo di acqua durante la fase estrattiva e l’alta tossicità dei composti chimici utilizzati per fratturare le rocce e liberare il gas in esse rinchiuso. Quest’ultima rende decisamente pericoloso l’eventuale sversamento del liquido nelle falde acquifere limitrofe.

Gli Stati Uniti dispongono poi di ingenti riserve di carbone, sufficienti per più di due secoli agli attuali livelli di produzione. Il paese è il secondo produttore al mondo (dopo la Cina) di tale risorsa energetica, che esporta verso l’estero, mentre circa il 90% dei consumi interni di carbone è destinato alla generazione di energia elettrica. Quanto a quest’ultima, quasi un quarto dell’elettricità prodotta dagli Stati Uniti è generata tramite impianti nucleari. Gli Stati Uniti sono infatti il primo produttore al mondo di elettricità da nucleare (il 31% della generazione mondiale), attraverso 65 impianti che nel 2011 ospitavano 104 reattori in funzione.

Sotto il profilo della conservazione ambientale, infine, l’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente (Epa) è stata fondata nel 1970 e ha espanso le sue competenze fino a giungere a impiegare più di 17.000 persone. La legislazione ambientale federale ha preso le mosse dalla fine degli anni Quaranta e ha conosciuto un notevole sviluppo soprattutto a partire dagli anni Settanta.

Ciononostante, molti sono i problemi che restano ancora irrisolti: oltre alle preoccupazioni per lo sfruttamento dei giacimenti di gas non convenzionale, si devono innanzitutto registrare i maggiori rischi legati all’estrazione di petrolio da giacimenti in acque profonde rispetto a quella da pozzi tradizionali, come confermato dal grave incidente alla piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum, che tra aprile e luglio del 2010 ha provocato lo sversamento nel Golfo del Messico di quasi 5 milioni di barili di petrolio.

Completano il quadro delle problematiche ambientali l’alto utilizzo di fertilizzanti, che causa la dispersione di molti agenti chimici nell’aria e nel suolo, la deforestazione che ha già privato gli Stati Uniti di circa un quarto della loro originaria copertura boschiva e, infine, gli alti livelli di anidride carbonica emessi dal paese.

Sotto quest’ultimo aspetto, che pure vede gli Stati Uniti essere il secondo emissore di anidride carbonica al mondo dopo la Cina, è da sottolineare come il livello delle emissioni di CO2, dopo un notevole incremento durato tutto l’arco del Novecento, si sia stabilizzato nell’ultimo decennio e abbia segnato una contrazione di quasi il 10% tra il 2007 e il 2009, a seguito della crisi produttiva ingenerata dalla recessione economica.

Difesa e sicurezza

Come si è detto, la sfera militare è quella dove la supremazia degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo e ai suoi potenziali competitori si fa più netta e marcata. Se si esclude la dimensione numerica, rispetto alla quale l’esercito della Repubblica Popolare Cinese precede i numeri del personale militare attivo negli Usa (rispettivamente quasi 2,3 milioni contro poco più di un milione e mezzo), tutti gli altri indicatori indicano a senso unico come nelle mani del Pentagono si concentri una quantità di risorse militari senza eguali nel mondo, spesso in grado di bilanciare anche i dati aggregati relativi alle altre grandi potenze internazionali: dalla spesa miliare assoluta, passando alla composizione della flotta aerea e di quella marina, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dell’esercito, e ancora alle spese per la ricerca militare, al numero di satelliti dislocati nello spazio o alle dotazioni di armi nucleari e di vettori strategici.

A questo primato, di natura quantitativa, va poi aggiunto anche quello di tipo qualitativo, che attiene dunque al tipo di risorse a disposizione: la difesa statunitense è, infatti, l’unica ad aver compiuto un processo di radicale modernizzazione tecnologica del proprio apparato militare, noto tra gli addetti ai lavori come ‘rivoluzione degli affari militari’ (Rma).

Grazie allo sviluppo dei più moderni satelliti di riconoscimento e comunicazione e all’impiego della migliore tecnologia elettronica, il Pentagono ha così raggiunto una capacità operativa unica al mondo, specie per ciò che riguarda i processi di raccolta, elaborazione e smistamento delle informazioni, il coordinamento tra i centri decisionali e le unità operative e ancora il comando a distanza di armi ad altissima precisione e l’identificazione di bersagli.

Al più tradizionale dominio del mare e dell’aria, garantito dal possesso di una marina e un’aviazione senza pari – che possono contare su una serie di basi militari dislocate in numerosi punti strategici nel pianeta – si aggiunge inoltre anche una netta supremazia nello spazio extraterrestre, conseguita grazie alla disposizione del maggior network di satelliti a livello mondiale. Proprio il concetto di ‘Full Spectrum Dominance’, da intendersi come insieme di deterrenza, controllo e capacità di proiezione militare unilaterale in tutti i possibili campi di battaglia (non solo terra, aria, mare, ma anche spazio e reti informatiche), è il concetto strategico che esprime più chiaramente la volontà statunitense di conseguire e mantenere una tale superiorità, elaborato non a caso nelle dottrine militari adottate dagli strateghi del Pentagono dall’inizio dell’era unipolare.

A un apparato di difesa tanto esteso e tecnologizzato corrispondono spese e costi elevatissimi, che seppur diminuiti rispetto agli anni della Guerra fredda e finiti sotto revisione a seguito della crisi finanziaria del 2008, rimangono di gran lunga i più alti al mondo in termini assoluti.

Gli ultimi vent’anni di unipolarismo hanno d’altra parte coinciso con un ricorso molto frequente alla guerra da parte degli Usa, a testimonianza di come il potere internazionale che questi detengono all’interno dell’attuale ordine internazionale sia fondato anche sulla possibilità di impiego della forza e sulla necessità di mantenere inalterata la superiorità del proprio apparato militare.

Le priorità strategiche della difesa sotto la presidenza Obama si confermano tendenzialmente in continuità con quelle delle due precedenti amministrazioni repubblicane, anche se il nuovo corso democratico sembra aver virato in maniera netta nelle modalità del loro perseguimento.

La guerra in Afghanistan, in primis, in cui proprio Obama ha voluto un aumento di 30.000 soldati per intensificare le operazioni militari contro le roccaforti dei talebani e porre condizioni più favorevoli per una exit strategy, fissata tra il 2014 e il 2015, rappresenta tale continuità.

In secondo luogo la guerra alle reti del terrorismo globale, se da una parte continua a essere in cima alle preoccupazioni del Pentagono, dall’altro sembra declinarsi in maniera meno ideologica.

In terzo luogo vi è l’impegno internazionale per la salvaguardia del regime di non proliferazione nucleare e lo sforzo diplomatico, anche se meno muscolare rispetto all’amministrazione Bush, focalizzato principalmente sul dossier iraniano.

Oltre alle proprie capacità, la difesa americana può contare su una complessa rete di partnership e alleanze che rispecchiano il carattere globale degli interessi statunitensi. La Nato, innanzi tutto, è la principale alleanza di difesa di cui Washington fa parte e al cui interno è netta la sua predominanza tanto dal punto di vista delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione, quanto da quello della capacità di influenzarne e determinarne le decisioni e le attività.

Oltre che con gli altri 27 membri dell’Alleanza atlantica, gli Stati Uniti hanno poi molte altre alleanze formali, come con diversi paesi sudamericani, e ancora alleati storici consolidati come il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine, la Thailandia, l’Australia, la Liberia e alcuni piccoli stati del Pacifico. Vi sono poi paesi con cui esiste una forte partnership politica e militare, che ricadono nella categoria di ‘major non Nato allies’ (Mnna), istituita alla fine degli anni Ottanta per facilitare la fornitura e la vendita di armi e tecnologie militari a quegli stati che vengono riconosciuti come partner strategici nelle iniziative della difesa statunitense. Sono paesi Mnna della prima ora Egitto, Israele, Australia, Corea del Sud (1989), a cui sono seguiti Giordania, Nuova Zelanda, Argentina – designati dall’amministrazione Clinton (1996-97) – e infine Pakistan, Marocco, Bahrain, Thailandia, Filippine e Kuwait (2003-04), tutti impegnati a supporto della lotta contro il terrorismo globale lanciata da Bush.

Alle tante partnership militari corrispondono in genere notevoli flussi di esportazioni di armi, destinate d’altra parte anche a numerosi altri paesi, con cui pure non esistono alleanze bilaterali, e regolate dall’Arms Export Control Act del 1976, che dà al presidente l’autorità di controllare il commercio di articoli e attrezzature di difesa. L’industria bellica statunitense è di gran lunga prima nel mondo per produzione ed export.

Il ricorso alla forza militare da parte degli Stati Uniti dal 1989 a oggi

1989-90, Panama:

Nell’ambito dell’operazione ‘Just Cause’, truppe statunitensi invadono Panamá per catturare il generale e dittatore panamense Manuel Noriega.

1991, Prima guerra del Golfo:

tramite l’operazione ‘Desert Storm’ gli Stati Uniti, sotto mandato delle Nazioni Unite e alla testa di una ;ampia coalizione di stati, invadono l’Iraq di Saddam Hussein per costringerlo a ritirarsi dal Kuwait.

1991-96, Iraq:

tramite l’operazione ‘Provide Comfort’, gli Stati Uniti e gli alleati nella Guerra del Golfo si pongono a difesa della comunità curda irachena contro eventuali ritorsioni del regime di Saddam Hussein.

1992-2003, Iraq:

le due operazioni ‘Northern Watch’ e Southern Watch’, promosse da Stati Uniti e Regno Unito, impongono una no-fly zone sui territori del Kurdistan iracheno e su quelli a maggioranza sciita, nel sud dell’Iraq. Nell’ambito di tali operazioni vengono effettuati anche bombardamenti.

1992-95, Somalia:

L’operazione ‘Restore Hope’ vede la presenza di truppe statunitensi nell’ambito della guerra civile somala e in risposta a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’operazione termina nel maggio del 1993, ma le truppe di Washington restano nel paese all’interno della successiva missione Unosom II (United Nations Operation in Somalia).

1994-95, Haiti:

Con l’operazione ‘Uphold Democracy’, navi della marina statunitense impongono un embargo contro Haiti e oltre 20.000 soldati depongono la giunta militare, al potere nel paese da tre anni.

1995, Bosnia: Tramite l’operazione ‘Deliberate Force’ la Nato, sotto spinta statunitense, bombarda le postazioni dei serbo-bosniaci nel contesto della guerra civile in Bosnia-Erzegovina.

1998, Iraq:

Forze aeree statunitensi bombardano per quattro giorni obiettivi iracheni, nell’ambito dell’operazione ‘Desert Fox’.

1998, Afghanistan e Sudan:

in risposta agli attentati alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania, gli Usa lanciano l’operazione ‘Infinite Reach’, nell’ambito della quale bombardano dei sospetti campi di addestramento di al-Qaida in Afghanistan e un sito sospettato di ospitare una fabbrica di armi chimiche nel Sudan.

1999, Serbia:

Bombardamenti Nato contro la Serbia durante il conflitto in Kosovo.

2001-, Guerra in Afghanistan: Dopo l’attacco terroristico subito l’11 settembre alle Twin Towers, gli Stati Uniti entrano in guerra (con l’avallo delle Nazioni Unite) contro il regime talebano in Afghanistan (Operazione ‘Enduring Freedom’), colpevole di protegge i terroristi della rete di al-Qaida. Nell’ambito delle operazioni militari in Afghanistan, dal 2004 Washington ha effettuato diversi attacchi in territorio pakistano con i droni, contro sospetti obiettivi talebani.

2003-10, Seconda guerra del Golfo:

Gli Stati Uniti guidano una coalizione cosiddetta di volenterosi (composta principalmente da Regno Unito, Australia e Polonia e con il contributo minore di diversi altri alleati statunitensi) contro l’Iraq di Saddam Hussein.

2011, Libia:

Per effetto della risoluzione numero 1973 delle Nazioni Unite viene lanciata l’operazione ‘Odyssey Dawn’, sotto la cornice della Nato ma guidata principalmente da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, per l’imposizione di una no-fly zone sullo spazio aereo libico e la distruzione di obiettivi militari delle forze del colonnello Gheddafi.