Statistica e demografia

Statistica e demografia

Alcuni addebiti sul piano storico sono stati mossi alla statistica e ai suoi orientamenti a cavallo dell’unificazione. Questi orientamenti ricalcavano la concezione del gruppo dirigente che dettò le linee della statistica ufficiale, i lombardo-veneti, per i quali la statistica coincideva con una conoscenza diretta ad accertare la realtà – e d’altra parte il nome stesso della statistica stava a significare descrizione dello Stato – mentre la metodologia statistica andava già verso la formulazione di ipotesi e la loro verifica, utilizzando anche dati empirici come strumento d’analisi. Si è sostenuto che «l’arretratezza epistemologica della statistica italiana fu un ostacolo alla costruzione di istituzioni volte all’organizzazione del dibattito pubblico sulle vicende economiche e sociali. Essa è inquadrabile nel più generale fallimento del liberalismo italiano post-unitario nel guidare un’evoluzione democratica delle istituzioni» (Baffigi 2007, p. 1).

Fu una contrapposizione fra statistica descrittiva – che mirava a dire il quanto, il come, il dove e il quando dei fenomeni ambientali, demografici, economici e sociali – e statistica esplorativa e investigativa – che mirava a scoprirne anche il perché, un aspetto ancora più difficile degli altri da individuare e precisare. Una contrapposizione che in Italia si ritrova in parte ancora oggi e che si è tentato di superare solo in anni relativamente recenti, nel 1989, 128 anni dopo la unificazione, quando l’Istituto nazionale di statistica da mero organo di rilevazione dei dati è stato strutturato anche come istituto di ricerca.

Una accusa, quella appena ricordata, però forse troppo severa, dal momento che nella penisola la condizione della statistica nel dibattito scientifico e politico era in parte legata al vivissimo desiderio e alla profonda necessità di avere una conoscenza il più possibile piena della situazione dell’Italia nel suo complesso: in primo luogo perché questa concezione era il frutto della visione risorgimentale della quasi totalità degli studiosi, politici appassionati, che all’epoca si occupavano di statistica; e in secondo luogo perché negli importanti congressi internazionali di statistica – fortemente voluti da Adolphe Quételet – che si tennero per la prima volta nel 1853 in Belgio e poi nel 1857 a Vienna si voleva innanzitutto accertare, ed emergeva quindi, una conoscenza sufficientemente accurata degli Stati nazionali.

La statistica e le statistiche a cavallo dell’unificazione

Sulla scorta dei fondamentali lavori di Melchiorre Gioia, che con logica mirabile strutturò una filosofia della statistica – sulla quale si tornerà più avanti – e di Gian Domenico Romagnosi, che andò alla ricerca del denominatore comune di una difficile equazione sociale, l’Italia preunitaria poteva già contare su un’apprezzabile tradizione di studi statistici e anche su un’importante esperienza amministrativa nel campo specifico della statistica, che era ispirata da un lato dalla ricordata, importante azione che si svolgeva a livello europeo, e di cui Quételet era indiscutibilmente mente e guida, e dall’altro dall’esigenza di arrivare alla pubblicazione di un «Annuario statistico italiano», il che, come si accennava, possedeva anche un risvolto risorgimentale. Ma ovviamente, come rilevò Cesare Correnti, nella pluralità di uffici e persone che si occupavano «con generosa ostinazione» della raccolta di informazioni statistiche, mancava uniformità di metodo oltre che una validazione dei dati.

Il primo Stato a creare un’apposita struttura statistica fu il Regno delle Due Sicilie, per il quale occorre distinguere le cosiddette Province napoletane da quelle della Sicilia. Fin dal 1832 a Palermo, con decreto del re Ferdinando II su proposta del ministro Niccolò Santangelo, fu istituita una Direzione centrale di statistica, guidata da Federico Cacioppo e composta da insigni studiosi che, dal 1836 al 1846, curarono la pubblicazione del «Giornale di statistica della Sicilia», noto anche all’estero.

Sull’onda dell’esperienza siciliana, ma parecchi anni dopo, nelle Province napoletane il governo borbonico, riprendendo un progetto del 1808 di monsignor Capecelatro, arcivescovo di Taranto e ministro dell’Interno, istituì nel 1851 presso il suo dicastero una Commissione di statistica generale, il cui compito era quello di raccogliere ed esaminare tutti gli elementi statistici nelle diverse branche della scienza, nonché quello di predisporre una pubblicazione ufficiale di statistica generale. Fra le pubblicazioni ufficiali, a cura della Direzione di statistica del Regno di Napoli, va menzionato l’«Annuario Reale del Regno delle Due Sicilie» per l’anno 1857, edito dalla Stamperia Reale di Napoli.

Gli anni Trenta dell’Ottocento furono decisivi anche per lo Stato sabaudo: nel 1836, a Torino, il re Carlo Alberto istituì una Commissione superiore di statistica alla quale, nel 1841, si aggiunse quella per la Sardegna, soppressa però alcuni anni dopo. Il modello ispiratore era quello belga, dal momento che il Belgio, patria di Quételet, era «il paese classico della statistica e del governo parlamentare». Fu costituita per l’attività statistica una Commissione centrale per l’elaborazione di metodologie e contenuti, nonché per il coordinamento e la pubblicazione delle informazioni raccolte. Dopo il 1848, a seguito dell’emergere di nuovi problemi per lo Stato, la Commissione perse di importanza; la sua collocazione cominciò a passare da un ministero all’altro: di conseguenza le sole statistiche che andarono in porto furono quelle elaborate dai singoli ministeri. La situazione riprese a migliorare nel 1857 quando, in vista di un censimento generale della popolazione, Cavour affidò a Filippo Cordova, esule siciliano, professore di diritto commerciale, statistica ed economia politica, la responsabilità dell’Ufficio di statistica generale.

Nel Granducato di Toscana la Direzione di statistica fu fondata nel 1849, ma in mancanza degli uffici provinciali e comunali non vennero mai istituite le commissioni locali. Il direttore fu Attilio Zuccagni-Orlandini, già famoso autore di opere di statistica descrittiva che, con il nuovo incarico, continuò il suo impegno, spinto da un grande amore per la statistica: di lui va ricordato l’«Annuario statistico della Toscana», alla cui compilazione attese regolarmente per dieci anni, fino al 1858.

Negli Stati parmensi e nel Ducato di Modena l’interesse sia per gli studi che per l’organizzazione della statistica fu assai scarso, ma per Modena è il caso di ricordare Luigi Serristori, che nel 1837 pubblicò la Statistica dell’Italia, il primo tentativo di una statistica nazionale – in qualche maniera il «precursore» dell’«Annuario statistico italiano» – seppure limitato a pochi e incerti dati sulle condizioni generali della penisola.

Nei territori della Lombardia e del Veneto amministrati dall’Austria gli studi statistici erano attentamente curati: uffici provinciali eseguivano con regolarità e sufficiente esattezza – anche se ragioni di natura politica inducevano a dubitare dell’attendibilità di alcuni dati rilevati – le numerose indagini richieste dall’ufficio centrale di Vienna e riguardanti i principali aspetti della vita demografica, economica, culturale e sociale dell’impero asburgico. La statistica dal 1814 fu insegnata nelle università, con ben due cattedre presso gli atenei di Pavia e Padova.

Nello Stato pontificio una Direzione centrale della statistica fu istituita da Pio IX nel 1848, con l’incarico di raccogliere le informazioni per la compilazione di una statistica generale, che il governo avrebbe dovuto pubblicare ogni decennio. Nel 1857 fu stampato un vero e proprio «Annuario degli Stati Pontifici», un volume contenente dati sulla popolazione dal 1853, varie notizie sull’istruzione pubblica, sulla qualità e il valore delle terre.

La situazione della statistica all’epoca dell’unificazione era quindi molto diversa nei vari territori che formarono il nuovo Stato, a partire dalla conoscenza catastale, fondamentale per poter fare un censimento. In Lombardia e in Veneto il catasto «di Maria Teresa» era stato iniziato nel 1718, entrò in vigore nel 1760 e fu, per la prima volta, rigorosamente geometrico riportando su mappe il perimetro delle singole particelle di territorio; da questo catasto derivarono tutti quelli successivi. Abbastanza buoni anche il Registro generale dei beni per il Piemonte, completato nel 1731, il Catasto Piano dello Stato pontificio, completato nel 1835, e il Catasto Toscano in corso di ultimazione. Per il Regno di Napoli si aveva ancora un catasto costituito da descrizione di beni fondiari con indicazioni accessorie ricavate di solito dalle dichiarazioni giurate dei singoli proprietari, anche perché lì la formazione dei catasti aveva in origine carattere essenzialmente fiscale (Ferrantini 1965).

Proclamato il Regno d’Italia, non appena si pose mano alla creazione di un organismo statistico nazionale, tutti gli uffici statistici degli Stati preunitari furono soppressi. Cavour, oltre ad essere l’artefice dell’unità nazionale, può anche essere considerato il promotore della statistica ufficiale. Fu membro della Commissione superiore di statistica, istituita a Torino nel 1836, nonché collaboratore di diverse riviste, fra le quali gli «Annali universali di statistica». Fra il 1850 e il 1852, fu chiamato da Massimo d’Azeglio a dirigere il nuovo ministero della Marina, agricoltura e commercio e lì dovette occuparsi di tutti i problemi riguardanti la statistica ufficiale. Nel febbraio 1852, la Direzione generale della statistica passò al ministero dell’Interno e Cavour divenne capo del governo del Regno di Sardegna. Nel 1860, su proposta dello stesso Cavour, fu istituito il ministero di Agricoltura, industria e commercio, al quale furono attribuite le direzioni relative al censimento della popolazione e alla statistica generale del Regno. È certo utile ricordare, infine, che, prima che il Parlamento italiano proclamasse il Regno d’Italia (17 marzo 1861), il governo presieduto da Cavour aveva già deliberato di eseguire nel 1861 il censimento generale della popolazione. Cavour fu sempre consapevole della necessità di una efficiente organizzazione del servizio statistico ufficiale, che, al fine di conseguire un adeguato sviluppo della società, doveva essere in grado di guidare i governi, soddisfare le richieste degli studiosi, indirizzare l’opinione pubblica (Caracciolo 1960; Fracassi 1961).

Il 9 ottobre 1861, con regio decreto n. 294, venne istituita, presso il ministero di Agricoltura industria e commercio, una Divisione di statistica generale che andò ad assorbire i precedenti uffici di statistica. A tale decreto si giunse dopo che politici e studiosi proposero diversi progetti, memorie o anche semplici suggerimenti per la sistemazione della statistica in Italia.

La proposta che si concretizzò fu quella di Filippo Cordova – già responsabile dell’Ufficio di statistica del Regno Sardo, poi capo dell’Ufficio del censimento incaricato della direzione dei lavori di statistica generale – che nel maggio 1860 presentò a Cavour una relazione nella quale, oltre a fornire notizie riassuntive sulle operazioni compiute, si suggeriva con dovizia di particolari la struttura centrale e periferica da conferire all’organo della statistica ufficiale, struttura che fu riproposta un anno dopo dallo stesso Cordova, divenuto ministro, quando presentò il citato decreto sull’ordinamento del servizio statistico del nuovo Stato italiano (Fracassi 1961). Il fatto che Cordova fosse ministro dell’Agricoltura determinò la collocazione della Direzione della statistica in tale ministero, dove rimase – per lunghissimo tempo, con crescenti problemi di coordinamento e di efficienza operativa – fino alla costituzione dell’Istituto centrale di statistica nel 1926.

La scelta del responsabile a cui affidare la Direzione della statistica non fu immediata e, soprattutto, non fu più opera di Cordova (che nel frattempo era stato nominato consigliere di Stato) ma del suo successore al ministero di Agricoltura, industria e commercio, Gioacchino Napoleone Pepoli: essa cadde su Pietro Maestri. Sotto la guida del Maestri che «a buon diritto […] può essere chiamato il creatore della Statistica ufficiale italiana», e al quale «sommamente importava che le notizie statistiche si divulgassero in forma quasi popolare» (Fiocco 2009, p. 14), la Direzione diede alle stampe oltre 100 pubblicazioni, nelle quali vennero illustrati quasi tutti i fenomeni della vita del paese; l’Italia, inoltre, cominciò a partecipare ai congressi internazionali di statistica. La buona impressione che l’Italia, ma soprattutto Maestri, fece a Berlino nel 1863 al V congresso indusse i partecipanti a stabilire, all’unanimità, che il successivo congresso dovesse svolgersi in Italia. Infatti, esso ebbe luogo nel 1867 a Firenze – nel frattempo diventata capitale del Regno –, come riconoscimento del gran livello qualitativo raggiunto dalla statistica italiana e soprattutto dai suoi principali esponenti.

La scelta, inevitabile, della centralizzazione amministrativa, fatta con l’Unità, ebbe sulla organizzazione della statistica periferica degli effetti negativi, rendendola in una certa misura fragile e certo sbilanciata rispetto al compito. Gli organi locali che dovevano fornire i dati di base, oltre a essere sprovvisti di elementi preparati a svolgere funzioni statistiche, non avevano possibilità di influire sull’organo consultivo centrale, a differenza di quanto avveniva in Belgio, Stato al quale più volte si era dichiarato di volersi ispirare, ma dalla dimensione, organizzazione e struttura territoriale completamente diverse da quelle dell’Italia.

Fra i compiti indicati dal decreto istitutivo della nuova Direzione vi era quello, fondamentale, di «raccogliere i lavori provinciali e locali, esaminarli, discuterli, procurare le necessarie correzioni, e quindi eseguire gli spogli e compilare i quadri generali per tutto lo Stato», per arrivare poi «all’ultima sintesi conclusiva intorno alla condizione dello Stato» (Fiocco 2009).

Si approdò così, ma solo nel 1878, all’«Annuario statistico italiano» la più importante e più antica pubblicazione a carattere generale della statistica ufficiale italiana, la cui caratteristica peculiare fu, e ancora è, quella di raccogliere dati statistici distinti per materia, tali da descrivere un panorama sufficientemente rappresentativo della dinamica della vita demografica, sociale, economica – e oggi anche ambientale – della nazione. L’annuario diventò, dunque, strumento di conoscenza per descrivere il paese, così come viene rappresentato dalla statistica ufficiale. E il modo essenziale in cui viene rappresentato in rapporto al processo dinamico che caratterizza un territorio e alla sua popolazione che interagisce in tutti i suoi aspetti con un mondo anch’esso dinamico, fu al centro di un dibattito che si aprì già nei decenni intorno all’unificazione, e che è ancora in corso.

Fin dalle prime stesure si cercò di evidenziare lo stretto legame fra i dati statistici e la filosofia che ad essi stava dietro. Cesare Correnti fu autore con la collaborazione di Pietro Maestri, dei primi due volumi, non ufficiali, dell’«Annuario statistico italiano», il primo del 1857-58, il secondo del 1864, e già nella prima parte di quello del 1864 illustrava rigorosamente la sequenza logica che parte dai numeri dietro i quali stanno i fatti, e sopra di essi le idee. «Dalla descrizione individuale la statistica ascende a generalità matematica, dalla serie dei numeri alle formule che ne esprimono i rapporti; e levatasi a questa altezza essa già accenna alla genesi della filosofia civile» (Istat 1937, p. 81). E sempre alla filosofia civile era rivolta l’analisi di Melchiorre Gioia, economista e filosofo, per il quale la parola «stato» significava la somma delle qualità che caratterizzano una cosa nell’istante in cui viene osservata, ossia la somma delle sensazioni che in noi determina, e la statistica corrispondeva all’arte di descrivere tutti gli oggetti in ragione delle loro qualità. Essa è quindi, in tutto il rigore del termine, una logica descrittiva dello «stato» inteso come l’unione di uomini viventi sotto lo stesso vincolo sociale. In questo senso la parola «statistica» si limita a significare la descrizione delle qualità che caratterizzano uno Stato e degli elementi che lo compongono. Gioia specificò poi quali sono gli elementi che devono essere esaminati dalla statistica: elementi primari: 1) luoghi e cose, 2) uomini e azioni, 3) leggi e autorità, 4) opinioni e pubblici stabilimenti; elementi secondari: 1) ricchezza e povertà, 2) scienza e ignoranza, 3) felicità e infelicità, 4) moralità e corruzione, 5) incivilimento e barbarie, 6) potenza e debolezza delle nazioni. Gli elementi primari si integrano con i secondari e forniscono la somma delle cognizioni relative ad un paese: questi sono i confini della statistica (Gioia 1826).

Gioia fornì anche una possibile struttura sistematica dei contenuti, che poi, nel 1878, quasi cinquant’anni dopo la sua morte, costituì la base del primo «Annuario statistico italiano». Ancora oggi la configurazione dell’Annuario e di altre indagini Istat riecheggia la sua visione (Golini 1981); e da pochissimi anni un grande progetto statistico dell’Ocse, l’istituzione intergovernativa che si occupa dei problemi dei paesi economicamente sviluppati, si propone di valutare – seguendo Gioia, anche se inconsapevolmente – non solo la ricchezza e la povertà, ma anche la felicità e la infelicità delle popolazioni.

Dal punto di vista normativo la nascita dell’annuario venne sancita, diciassette anni dopo la costituzione della Divisione di statistica, con il regio decreto n. 4498 dell’8 settembre 1878: «Servizi e attribuzioni del Ministero d’agricoltura: Giunta Centrale di Statistica. Statistica Generale del Regno, di concerto cogli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, esclusi i rendiconti periodici delle varie Amministrazioni pei loro rispettivi servizi. Annuario statistico. Censimento della popolazione ed ordinamento delle anagrafi. Statistica agraria; statistica industriale; statistica commerciale. Ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione».

I primi annuari ebbero, collocato all’inizio del volume, un indirizzo di saluto a un generico «lettore benevolo» che, come meglio indicato nell’edizione 1881, era uno studioso, e non poteva essere altrimenti in un paese nel quale l’analfabetismo si attestava intorno al 73%, secondo quanto rilevato al censimento del 1871, mentre riguardo al censimento del 1861 l’introduzione all’Annuario riporta quanto segue: «Il censimento del 31 dicembre 1861 trovava 17 milioni di analfabeti sopra 22 milioni di abitanti (precisamente 16.999.701 analfabeti sopra 21.777.334 abitanti), d’ogni età. Quell’annunzio, che suonava un allarme di inopinata sventura, parve inverosimile ed anche irrazionale. Infatti, dicevasi, in codesti diciassette milioni di analfabeti voi comprendete anche i bambini lattanti. Ma il censimento generale non si era limitato a dare la cifra complessiva degli analfabeti; esso li distingueva per età […]». Gli studiosi quali «unici» destinatari della pubblicazione ricomparvero nei volumi 1905-07, 1913 e 1914 (Fiocco 2009).

Fin dall’inizio, l’attività della Divisione di statistica produsse un aumento del numero delle pubblicazioni: dall’unica del 1862 alle 15 del 1867. Ma, ancora prima dell’Unità, furono numerose le pubblicazioni in cui venivano trattati argomenti statistici: a questo proposito – come segnala Fiocco (2009) – la più importante raccolta di indicazioni bibliografiche sulle opere statistiche pubblicate prima della unificazione italiana è il 4° volume della III serie degli «Annali di statistica», stampato nel 1883, con una introduzione di Luigi Bodio. Il volume, il cui titolo è Saggio di bibliografia statistica italiana, elenca i manuali, le memorie, i rendiconti, gli opuscoli, i giornali e le riviste di statistica edite e pubblicate da privati studiosi e da pubbliche amministrazioni, a partire dall’inizio del XIX secolo. Una seconda e una terza edizione dello stesso catalogo bibliografico vennero date alle stampe rispettivamente nel 1885 e nel 1889.

Interessanti notizie riguardanti la statistica comparvero, inoltre, nelle varie rassegne della rivista milanese «Annali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio». Tale rivista, che ebbe fra i fondatori Gioia, Romagnosi e Pietro Custodi, e alla quale collaborarono, fra gli altri, Cavour, Correnti, Maestri, Francesco Ferrara, comprende 188 volumi distribuiti in quattro serie, dal luglio 1824 al dicembre 1871 (Fracassi 1961, p. 40). Furono proprio Maestri e Correnti a dare un forte impulso all’incremento delle pubblicazioni statistiche: a loro spetta il merito di aver «creato» l’«Annuario statistico italiano» ed entrambi furono molto attenti alla divulgazione dell’informazione statistica. Maestri, oltre al successo delle sue relazioni sulle pubblicazioni della Direzione di statistica del Regno d’Italia, presentate al VI e al VII Congresso internazionale di statistica, «nell’estate del 1867 […] ebbe la felicissima idea di dare inizio, con un succoso volumetto sul I Censimento generale della popolazione, ad una serie di pubblicazioni in piccolo formato intitolata ‘Statistica d’Italia’, allo scopo di riassumere tutti i documenti divulgati dalla Direzione di statistica» (ivi, p. 68). È interessante riportare i motivi che indussero il direttore della Statistica a iniziare l’opera. Ecco come si espresse nel proemio al citato volumetto:

Da molte persone studiose di statistica mi venne spesso consigliato di togliere dalla pubblicazione ufficiale quella parte che offre i quadri generali, le introduzioni e le osservazioni, e di farne un libro più agevole, che potesse pel formato correre nelle mani di ognuno, che si occupa di queste discipline. La pubblicazione, a cui ora pongo mano, è fatta a quest’intento, di rendere cioè più accessibili e più popolari le notizie che di fatto riflettono il Regno d’Italia. Essa sarà composta di tanti volumi di discreta dimensione, di cui ciascuno comprenderà una materia propria, in modo che la serie di essi abbia a formare una Statistica generale d’Italia. Una tale statistica per l’utilità sua, e per l’autorità che hanno i dati su cui essa si fonda, io spero, sarà per tornare gradita a tutti coloro che seriamente amano approfondire ogni elemento sociale e le condizioni giuridico-economiche del nostro Paese (ivi, pp. 68-69).

Ancora adesso l’Istat, proseguendo con questa impostazione, pubblica tutta una serie di Annuari tematici che approfondiscono i temi del generale «Annuario statistico italiano».

Correnti, oltre ad aver dato alle stampe il volume che, per la prima volta, portava il titolo di «Annuario statistico italiano», fu molto impegnato nella realizzazione della biblioteca della Direzione (Marucco 1996). Per quanto riguarda la rassegna bibliografica dei documenti statistici pubblicati dall’amministrazione italiana dopo la formazione del Regno, va ricordata quella presentata da Luigi Bodio al VI Congresso internazionale di statistica (Bodio 1867); va inoltre menzionato l’Elenco delle pubblicazioni statistiche ufficiali dal 1861 al 1877, edito a cura della Direzione della statistica.

Da sempre Bodio si era dimostrato sensibile all’esigenza di diffondere le pubblicazioni ufficiali. […] In questa cura per la diffusione dei lavori prodotti dalla Direzione, Bodio aveva raccolto e resa feconda l’eredità di Maestri. Ma anche nel campo delle pubblicazioni periodiche Bodio si dimostrò fedele interprete della tradizione avviata dal suo predecessore. Durante il periodo in cui egli resse la Direzione due pubblicazioni ufficiali videro la luce e uscirono a intervalli regolari: l’“Annuario statistico italiano” e gli “Annali di statistica”, mentre una terza, l’“Archivio di statistica”, benché non ufficiale, affiancò per alcuni anni, con una sua precisa funzione le altre due (Marucco 1996, p. 62).

Sebbene il potenziamento dei compiti e delle attribuzioni della Direzione fosse minato da gravi carenze strutturali, in quel periodo la statistica italiana appare all’avanguardia rispetto agli altri paesi europei. Nel 1885, fu creato l’International Statistical Institute (Isi), che è quindi una delle più antiche associazioni scientifiche nel mondo moderno. Il suo successo, fin dall’inizio, poté essere attribuito alla crescente domanda mondiale di una informazione statistica professionale e allo sviluppo di raffinati e sempre più complessi metodi statistici e delle loro applicazioni. Nello stesso 1885, la Direzione divenne sede operativa dell’Isi, di cui Bodio stesso fu per vent’anni segretario generale e in seguito presidente (Favero 2010). Ancora oggi l’Isi è la principale associazione scientifica internazionale che tiene ogni due anni le sue riunioni scientifiche; ma l’italiano non è più una delle sue lingue ufficiali, a differenza di quanto accadde agli inizi e poi per molti decenni.

Negli anni in cui Bodio assunse la direzione dell’Ufficio statistico italiano, il principale problema appariva la trasmissione di informazioni affidabili e omogenee dalle amministrazioni locali, cui erano completamente affidati i compiti di rilevazione e di spoglio dei dati che venivano raccolti e riepilogati negli uffici comunali e da qui trasmessi alle prefetture, le quali a loro volta provvedevano a riepilogarle in tabelle che venivano poi inviate alla Direzione di statistica. Con tanti parzialmente inidonei protagonisti – a partire dalle migliaia di comuni – i risultati finali per l’intero Regno erano in qualche misura lacunosi e incerti. La soluzione individuata dal nuovo direttore della statistica dopo l’esperienza del censimento del 1871, e posta in atto con molta determinazione negli anni successivi, era, radicalmente centralista: tutte le operazioni di spoglio, di verifica e di elaborazione dei dati dovevano essere effettuate dall’Ufficio di statistica in Roma. Sotto il governo di Francesco Crispi, la Direzione di statistica divenne piuttosto un interlocutore privilegiato dell’esecutivo, alle cui dirette dipendenze Bodio auspicava che il servizio venisse collocato, mentre tra il 1882 e il 1887 veniva finalmente data definizione legislativa agli obiettivi di centralizzazione delle funzioni statistiche coerentemente perseguiti dalla Direzione sin dai primi anni Settanta.

Conseguenza di quella scelta fu l’enorme aumento del carico di lavoro per gli impiegati della Direzione di statistica, cui si fece fronte con l’assunzione di personale avventizio, consentita da stanziamenti occasionali, utili per avviare, nella vana prospettiva di un duraturo impegno finanziario del governo, un processo di centralizzazione che si sarebbe rivelato irreversibile, ma non sostenibile. Sebbene il potenziamento dei compiti e delle attribuzioni della Direzione fosse minato da impressionanti carenze strutturali, in quel periodo la statistica italiana fu all’avanguardia – lo si è già sottolineato – rispetto agli altri paesi europei. Soltanto più di 120 anni dopo, nel 1989, fu attuata una riforma radicale dell’Istat, che tornò ad essere decentrato con funzioni di raccolta e anche di elaborazione dei dati affidate a ministeri, regioni, province e comuni oltre che ad altri «produttori» di statistiche. L’Istat cambiò conseguentemente nome e da Istituto centrale di statistica prese il nome attuale di Istituto nazionale di statistica.

Ovviamente le vicende dell’attività editoriale furono direttamente legate alle vicende finanziarie e organizzative dell’ente; per ricordare solo alcuni momenti,

a partire dall’esercizio 1890-91 drastiche riduzioni furono apportate agli stanziamenti per il personale di ruolo e per gli impiegati straordinari da adibire al servizio statistico, nonché agli stanziamenti per la stampa di pubblicazioni statistiche. La somma iscritta in bilancio per le spese di stampa della Direzione generale della statistica fu per l’anno finanziario 1890-91, di sole 70.000 lire, cioè assai meno della metà di quanto era stato dato fino ad allora; e quella somma irrisoria venne assurdamente assottigliata negli anni seguenti e si ridusse a 28.740 lire negli esercizi dal 1897-98 al 1900-901 ed a L. 14.500 negli esercizi 1901-902 e successivi (Fracassi 1961, p. 118).

Luigi Bodio, in vista del censimento del 1891, propose nel 1890 di meccanizzarne le operazioni utilizzando le macchine elettriche a schede perforate impiegate negli Stati Uniti e inventate da Herman Hollerith (uno dei padri dell’Ibm); si trattava in realtà di un tentativo disperato per trovare una soluzione che consentisse di ridurre i costi del personale necessario per effettuare la rilevazione in un periodo di così ingenti tagli finanziari (Favero 2010). Invece, lungi dal diventare occasione per un ammodernamento organizzativo, il censimento del 1891 non venne realizzato – fu l’unico a saltare nella cadenza decennale dei censimenti, insieme con quello del 1941, omesso per ben altre e ovvie ragioni. La decisione del governo, motivata ufficialmente con semplici ragioni di bilancio, fu nella sostanza anche politica perché accompagnata da un drastico ridimensionamento dei fondi attribuiti alla Direzione, che finì per incepparne largamente l’attività.

C’è chi ritiene (Favero 2010) che in un simile atteggiamento si possano vedere anche i profondi mutamenti avvenuti nella cultura e nella concezione della politica propria di buona parte della classe dirigente dell’Italia liberale. Bodio aveva tirato dritto per la sua strada, senza rendersi conto che il clima stava mutando e che la sua fiducia nella buona volontà dell’esecutivo era mal riposta. Di fronte alle nuove esigenze di gestione della società e dell’economia emerse negli anni Ottanta dell’Ottocento, i funzionari della statistica iniziarono a collaborare direttamente con l’esecutivo nella definizione di strategie politiche. Mutava così il ruolo attribuito alla statistica: da scienza dell’amministrazione, complice il riformismo autoritario di Crispi, finì per diventare strumento per l’amministrazione. Tuttavia le potenzialità innovative e le stesse possibilità di successo del programma di Crispi furono sopravvalutate dai tecnici ai quali le riforme allora avviate assegnavano maggiori poteri: sintetiche relazioni ufficiose su questioni di immediata rilevanza politica e qualche indagine ad hoc erano più che sufficienti a soddisfare le esigenze conoscitive del riformismo di Crispi dei primi anni Novanta. Di qui i tagli di bilancio, giustificati dalla difficile situazione delle finanze pubbliche negli anni della crisi bancaria e creditizia, ma letali per la Direzione. Di nuovo Favero (2010) ritiene che la crisi della statistica liberale fu dovuta a una progressiva caduta dell’interesse da parte della classe politica non tanto per la statistica in sé, quanto per regolari rilevazioni condotte con criteri scientifici e i cui risultati potessero assumere valore ufficiale e rilevanza pubblica.

Dopo la caduta di Crispi, nel 1896, la crisi politica di fine secolo favorì l’abbandono definitivo dei progetti di modernizzazione tecnocratica. Da più di un decennio la statistica ufficiale appariva rinchiusa in uno sterile dialogo con il potere che non ne valorizzava l’autorità e le sottraeva fondi e personale. Proprio nel 1898, l’anno dei moti di Milano, Bodio rassegnava le dimissioni da direttore della statistica, mentre conservava le sue cariche nell’Isi. Nel contesto della reazione conservatrice di quegli anni divenne evidente che non era più possibile avere una misurazione delle iniquità sociali che consentisse l’elaborazione e attuazione di una politica sociale, alla quale si preferì una soluzione esplicitamente autoritaria al problema del controllo dei conflitti. La sconfitta delle tentazioni autoritarie e l’apertura di una nuova fase politica con i governi di Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti nel primo decennio del Novecento non comportarono peraltro un rinnovamento del ruolo e dell’autorità attribuiti al servizio statistico. La Direzione di statistica del Regno d’Italia a partire da quegli anni venne investita da una crisi che fu davvero superata soltanto nel 1926, con la creazione dell’Istituto centrale di statistica, voluta da Corrado Gini che ne fu nominato presidente.

Popolazione e territorio al 1861

Il primo censimento della popolazione italiana si tenne il 31 dicembre 1861, compiendo un vero «miracolo» di organizzazione in considerazione del tempo praticamente nullo che intercorse fra l’unificazione e il censimento (oggi per preparare un censimento occorrono diversi anni, nonostante il precedente dei numerosi censimenti già tenuti, la collaudata struttura organizzativa e la tecnologia).

Una delle maggiori difficoltà fu costituita dalla mancanza di un catasto che desse conto della completa delimitazione e superficie territoriale di comuni e province. La superficie del nuovo Stato venne valutata all’epoca in 258.608 kmq, con differenze a seconda delle fonti considerate, che scesero a 248.032 quando fu ricalcolata nel 1951 sulla base delle superfici comunali corrette, con una differenza di circa 10.600 kmq, pari al 4% circa della superficie; l’«errore» che si fece fu quindi trascurabile in relazione alle conoscenze e agli strumenti dell’epoca. La densità risultò di 86 abitanti per kmq, mentre la densità dell’Italia nei confini attuali è di 199 e la superficie di 301.336 kmq. Bisognò aspettare fino al 1913 per avere la superficie territoriale e quella agraria e forestale per singolo comune, per il fatto che, come è stato detto, all’epoca dell’unificazione la situazione catastale era molto diversa, e in alcuni casi arretrata, nei vari territori che costituivano il nuovo Stato.

Al 1861 il Mezzogiorno aveva una superficie di 123.000 kmq, cioè più della metà (50,4%) dell’intero territorio nazionale dell’epoca, mentre oggi la sua superficie è pari al 41% del totale. Un territorio ingrato con la pianura che occupava solo il 18% della sua superficie, contro il 39 del Nord, ma anche contro il 5 del Centro (tab. 1).

Occorsero molti decenni – fino alla attuale Carta costituzionale – perché fossero perfettamente individuati i territori regionali e anche le loro denominazioni: la seguente tavola sinottico-comparativa illustra quali fossero diventati al 1871, e in seguito, i nomi delle antiche province del Regno delle Due Sicilie (Ferrantini 1965).

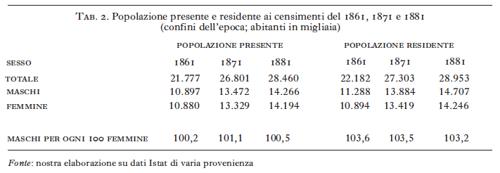

La popolazione residente, iscritta nei registri di popolazione, al 1861 risultò ammontare a 22.182.000 abitanti, mentre quella presente ascese a 21.777.000, 405.000 persone in meno (tab. 2), per effetto di coloro che si trovavano emigrati temporaneamente all’estero. Una popolazione che costituiva già l’84% di quella che si sarebbe avuta se il territorio italiano fosse stato quello definito dai confini attuali; e infatti nei confini attuali per il 1861 l’Istat la «ricostruisce» pari a 26.328.000. Una popolazione che quindi garantiva al paese una dimensione demografica non trascurabile in relazione a quella di altri grandi paesi europei e che gli assicurava una forte base per un unico mercato, un’unica moneta e un unico esercito, tre obiettivi fondamentali dell’unificazione.

Sia per le annessioni territoriali, sia per il consistente incremento naturale, e nonostante l’abbondante emigrazione, un forte aumento di popolazione residente si sarebbe verificato fino alla fine del secolo, dal momento che, nei confini dell’epoca, al censimento del 1881 essa risultò pari a 28.953.000 persone e poi a 32.965.000 in quello del 1901.

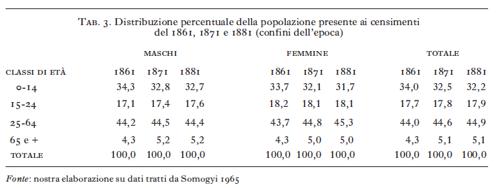

A causa della elevata fecondità e della elevata mortalità la popolazione era, ovviamente, giovanissima: i ragazzi con meno di 15 anni costituivano un terzo dell’intera popolazione, cioè una persona su tre (mentre attualmente lo è solo una persona su sette); gli anziani e vecchi erano pochissimi, ascendendo gli ultrasessantacinquenni al 5% (attualmente sono il 30) (tab. 3). Insomma, la struttura per età al 1861 risultò molto simile a quella attuale di un paese in via di sviluppo, per esempio l’Egitto, che ancora adesso è ben lontano dall’aver concluso il lungo processo di modernizzazione demo;grafica. Processo che invece doveva già essere iniziato nell’Italia, dove si registrarono elevate ma non elevatissime quote di bambini con meno di 15 anni, quote che per di più fino al 1881, nei tre censimenti considerati, diminuirono dal 34 al 32,2% del totale della popolazione a testimonianza dell’applicazione di una qualche forma, pur rozza e incerta, di controllo delle nascite. Fortissima risultò la proporzione di popolazione in età da lavoro – nelle età che vanno dai 15 ai 64 anni, ma che all’epoca si doveva necessariamente estendere anche ai bambini che avevano 10-15 anni – che nel 1861 ascese al 61,7% del totale. Questa elevata proporzione di popolazione in età lavorativa, unita a uno sviluppo economico assai gracile e incerto, provocò una straordinariamente forte pressione migratoria, risoltasi in imponenti flussi di emigrazione, nei primi tempi soprattutto temporanei e poi, come si vedrà meglio più avanti, sempre più frequen;temente di lungo periodo e spesso definitivi.

Confrontando i dati della popolazione residente con quelli della popolazione presente (tab. 2) si evince come vi fosse nella popolazione residente una presenza maschile abbastanza accentuata – 103,6 maschi per ogni 100 femmine nel 1861 – dovuta sia alla giovane struttura per età (dal momento che sempre e dovunque nascono più maschi che femmine, è evidente che tanto più è giovane la struttura per età della popolazione, tanto più alta, a parità di altre condizioni, è la proporzione di maschi nella popolazione), sia alla circostanza che le donne nelle età feconde erano abbastanza colpite da supermortalità per parto e puerperio. Confrontando invece la popolazione residente con quella effettivamente presente si nota come in quest’ultima al 1861, a causa dell’emi;grazione temporanea, mancassero, rispetto alla residente 405.000 persone, di cui 391.000 maschi, molto più soggetti agli spostamenti migratori di breve periodo, e solo 14.000 femmine. Al censimento del 1871 l’eccedenza della popolazione residente su quella presente salì a 502.000 persone e nel 1881 risultò di 493.000.

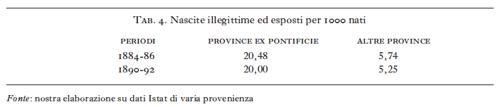

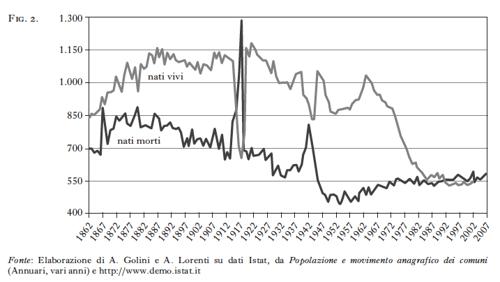

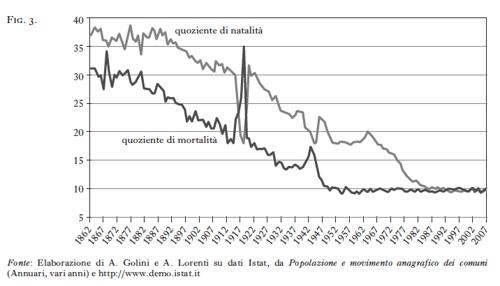

Una natalità alta, ma non altissima, caratterizzò la popolazione italiana intorno all’unificazione. Fra il 1862 e il 1889 si mantenne più o meno costante oscillando intorno al valore del 37‰ (37 nascite per ogni 1000 abitanti), con ridotte differenze territoriali che, ad esempio, per il 1871 oscillavano fra il minimo del 33,4 in Umbria e il 40,7 della Puglia. Il numero di nascite risultò crescente, anche per via delle annessioni territoriali del 1866 e del 1871, e andò dalle 834.000 del 1862 a 1.152.000 del 1889: un flusso certo consistente che, in un paese dalla agricoltura largamente povera e dalla industrializzazione ritardata, contribuì a far crescere fortemente la pressione migratoria. Complessa invece la stima di quanto incidesse l’illegittimità dei nati, che, dopo il 1866 anno di introduzione del matrimonio civile (entrato in vigore effettivamente a partire dal 1871), divenne difficile da valutare per il fatto che, per la resistenza della popolazione, molti matrimoni religiosi non venivano legalizzati con la celebrazione di quello civile e le nascite quindi risultavano formalmente «illegittime»; questo avvenne soprattutto nelle province già pontificie, dove poi però le legittimazioni furono assai più intense.

Le nascite illegittime, che nel 1863 furono 48.399 (49 per ogni 1000 nati), salirono infatti al massimo del 1887 con 89.925 (75 per 1000 nati) per poi ridiscendere con continuità (De Vergottini 1965).

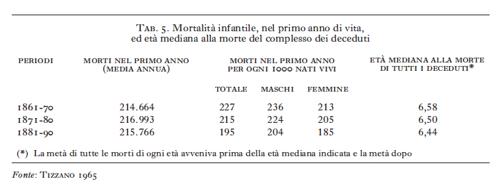

Anche la mortalità era relativamente alta, oscillando fra il 1862 e il 1880 intorno al valore di 30 morti per ogni mille abitanti; nel 1870-73 il massimo di mortalità, 34-38‰, si ebbe nelle regioni centro-meridionali (Basilicata, Lazio, Puglia) e il minimo, 25-28‰, in quelle centro-settentrionali (Umbria, Liguria e Piemonte-Valle d’Aosta). A partire dal 1880 cominciò una discesa consistente, e pressoché continua, della mortalità soprattutto di quella infantile che era altissima. Tra il 1870 e il 1883, ben il 46-49% delle morti, cioè praticamente quasi una morte su due, avveniva in età inferiore a 5 anni; e infatti la mortalità infantile colpiva nella misura di circa 220 morti nel primo anno di vita per ogni 1000 nati vivi (più i maschi che le femmine) e quindi la metà di tutti i morti aveva età inferiore a 6 anni e mezzo (tab. 5).

Nascite così frequenti e morti di infanti, intorno alle 215.000 ogni anno – una vera e propria strage – non potevano essere accettate se non grazie a convinzioni e sentimenti del tutto peculiari riguardo a temi quali la vita e la morte, che certo traevano la loro origine dalla religione e dal fatalismo. E non poteva che essere così, considerando che le malattie che colpivano di più erano quelle infettive e parassitarie, cioè malattie largamente incurabili: al primo posto nel 1889-92 per incidenza vi era la tubercolosi in tutte le forme (in specie quella dell’apparato respiratorio), al secondo tifo e paratifo, al terzo la malaria. La durata della vita risentiva fortemente di questa altissima mortalità infantile e infatti al 1881-82 era di soli 35 anni tanto per i maschi quanto per le femmine.

Tutto il complesso delle non buone condizioni sociali, economiche e sanitarie del paese – e fra esse di certo un posto di rilievo aveva il ridottissimo livello di istruzione – contribuì alla limitatissima durata media della vita. Nel 1871 risultò analfabeta il 62% dei maschi di età superiore ai 6 anni e il 76% delle femmine; nel 1881 le due proporzioni risultarono rispettivamente 55 e 69%. In totale gli analfabeti furono 15,9 milioni nel 1871 e 15,1 nel 1881, concentrati per la metà circa nel Mezzogiorno (nel 1861, lo si ricorda, il carattere non fu specificamente rilevato). In questi due censimenti la proporzione dei maschi analfabeti di oltre 6 anni in Piemonte – la regione meno arretrata – si ridusse di 9 punti, dal 34 al 25%, mentre in Basilicata – la regione più arretrata – di 4 punti, dall’81 al 77%. Ancora più rovinosa fu la situazione delle femmine: in Piemonte scese dal 51 a 40%, mentre in Calabria dal 95 al 93%. La distanza al 1881 fra regione meno arretrata, il Piemonte, e regione più arretrata, la Basilicata, risultò di 52 punti percentuali per i maschi; per le femmine fra Piemonte e Calabria di 53. Il sottosviluppo del Mezzogiorno viene perciò da lontano e trovò certo nell’altissimo analfabetismo un elemento strutturale che contribuì a determinarlo e a conservarlo.

Analfabetismo e impiego nell’agricoltura furono i capisaldi della società e dell’economia: ad essere impegnato in attività agricole risultò il 70% della popolazione attiva al censimento del 1861, il 68 a quello del 1871 e il 65 a quello del 1881.

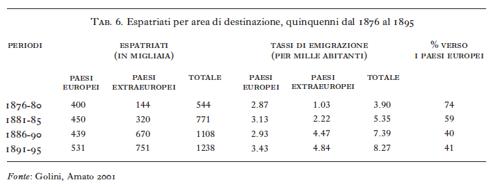

Sottosviluppo economico-produttivo e crescita demografica non trascurabile, anche se non eccezionalmente intensa, contribuirono ad alimentare e ad accrescere i flussi migratori crescenti che raggiunsero il loro culmine negli ultimi dieci anni del secolo, quando si stima che nell’intero decennio il saldo migratorio (la differenza fra immigrati ed emigrati) fosse negativo nella misura di 1.346.000 persone. Un valore elevatissimo considerando che all’epoca la popolazione italiana era intorno ai 32 milioni di persone, che le conoscenze e le informazioni, per via dell’immenso analfabetismo e delle difficili e lente comunicazioni, erano ridottissime e i trasporti, soprattutto verso le Americhe, fossero limitati nella frequenza e nella capacità di trasporto.

Le regioni con più istruzione e che si stavano avviando ad essere le più sviluppate del paese fornirono nel 1871-81 il maggior contingente di emigrazione, tanto, pre;valentemente, verso l’estero, quanto verso l’interno: per ogni 1000 abitanti dell’Italia settentrionale il saldo migratorio fu di −2,3 abitanti, quasi 6 volte superiore a quello del Mezzogiorno che si attestò a −0,4. Se si osserva più in particolare la sola emi;grazione, si trova che dalle regioni centro-settentrionali – dove già esistevano le condizioni che favorirono un più rapido «bisogno» dell’emigrazione come mezzo più efficiente ed economico per alleviare un diffuso malessere socio-economico – provennero due emigrati su tre, diretti soprattutto verso mete europee, mentre l’emigrazione all’estero dal Mezzogiorno privilegiò da sempre quelle extraeuropee. La prima grande depressione mondiale, 1873-79, con il crollo dei prezzi delle derrate alimentari, colpendo duramente gli agricoltori spinse migliaia di persone a cercare fuori d’Italia i mezzi per sopravvivere. D’altra parte la mancanza di una legislazione organica di vigilanza e di tutela rese l’emigrazione del tutto spontanea e spesso clandestina. La stessa normativa di Crispi del 1888 sancì il principio della libertà di emigrare. Il binomio crisi economica e politica liberale fu quindi alla base dell’emigrazione italiana così rapidamente crescente in quel periodo.

Il percorso della popolazione italiana nei 150 anni dall’unificazione

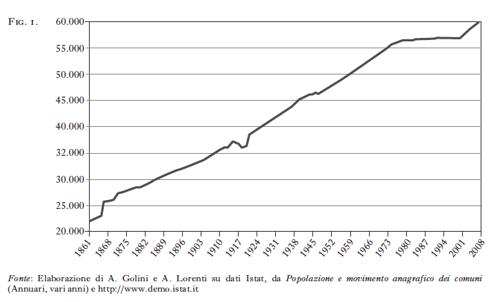

Riguardando il grafico che sintetizza lo sviluppo della popolazione italiana nell’intero arco dei 150 anni dopo l’unificazione (fig. 1) si può notare come i grandissimi eventi della nostra storia nazionale abbiano avuto un impatto demografico relativamente poco visibile. All’inizio si evidenzia, nello sviluppo della popolazione, lo «scalino» delle annessioni; poi più avanti l’avvallamento provocato dalle perdite della prima guerra mondiale, immediatamente recuperate con la popolazione dei territori annessi, mentre sono demograficamente assai meno importanti le pur tragiche perdite della seconda guerra mondiale e delle cessioni di territori conseguenti. Poi, a partire dal 1980 e fino al 2001 circa, la popolazione italiana, per la prima volta nella sua storia, resta costante intorno ai 55-57 milioni di abitanti.

Il fatto è che si ebbe, a partire dal 1964, prima un calo e poi un crollo delle nascite per effetto della fortissima diminuzione della fecondità italiana che arrivò nel 1995 a 1,19 figli per donna, all’epoca la più bassa fecondità della storia dell’umanità per una popolazione di grandi dimensioni: i figli finiscono quasi sempre di essere il frutto subìto del desiderio sessuale e diventano assai frequentemente il frutto di una scelta responsabile, molto spesso di un atto d’amore. E così le nascite che nel lungo periodo, dal 1869 al 1969, avevano alimentato la popolazione italiana con un flusso annuale di circa 1 milione, si riducono a poco più della metà, contribuendo in misura rilevantissima a provocarne il fortissimo invecchiamento. Ormai (figg. 2-3), la popolazione italiana ha da tempo completato la sua transizione demografica che l’ha portata dagli alti livelli di natalità e mortalità dei primi 15-20 anni dopo l’unificazione ai bassissimi e più o meno costanti livelli attuali che da soli assicurerebbero una crescita zero, o moderatamente negativa, della popolazione.

È l’immigrazione straniera che va cambiando tutto il quadro. A partire dal 2002 l’immigrazione si è fatta assai massiccia, così che nell’andamento della popolazione si è creato un altro scalino (bene evidente nella fig. 1) che l’ha portata già alla fine del 2008 a superare i 60 milioni di abitanti.

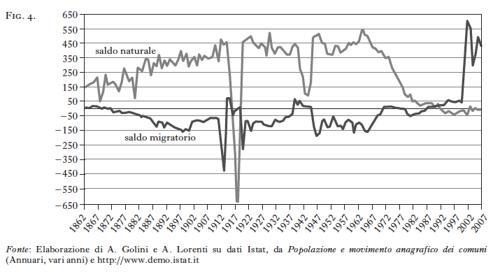

Le migrazioni internazionali hanno segnato e vanno segnando con segno invertito l’intera vicenda demografica italiana. La differenza fra nascite e morti (saldo naturale, fig. 4) sempre positivo nella nostra storia fino a tutto il 1992 è poi diventato appena negativo, senza però scendere stabilmente sotto lo zero per l’effetto delle nascite da cittadini stranieri che ormai nel 2008 sono state oltre 72.000, pari al 12,6% (uno su otto) del totale dei nati. Se a questi si sommano anche i nati italiani da coppie miste, si sfiora «quota 100.000» nati da almeno un genitore straniero (il 16,7% del totale, un nato su sei). Tali dinamiche sono il significativo effetto dei diversi livelli di fecondità. Nel 2008 le cittadine straniere residenti in Italia hanno avuto in media 2,31 figli per donna, in diminuzione rispetto agli ultimi anni, ma pur sempre un figlio in più rispetto alle italiane (1,32).

Il forte calo delle nascite degli anni dal 1964 in poi ha creato nei decenni successivi un «buco» sempre più ampio nella popolazione in età lavorativa che avrebbe potuto creare al sistema produttivo seri problemi, parati invece da una immigrazione conveniente, anzi necessaria, che peraltro con buona probabilità negli ultimi anni sarebbe stata finanche eccessiva per la capacità logistica e psicologico-culturale del sistema Italia di integrarla adeguatamente. Fra il 2002 e il 2008 l’immigrazione netta regolare è stata infatti di 3.124.000 persone, in media di 446.000 persone all’anno, un numero davvero ragguardevole che ha fatto quindi schizzare verso l’alto il grafico che ne rappresenta l’andamento (fig. 4).

Nei primi 110 anni unitari gli emigrati italiani, e i loro discendenti, hanno creato un’altra Italia al di fuori dell’Italia. Gli immigrati stranieri, e i loro discendenti, ne stanno creando un’altra al suo interno. Mentre sembra essere giusto e doveroso tenere vivi i legami culturali – oltre che di relazioni internazionali, turistici e commerciali – con l’altra Italia che sta fuori di noi, non pare né giusto né doveroso tenerne artificialmente vivi, attraverso l’eccentrica legge elettorale degli italiani all’estero, i legami politici. E invece, mentre è non meno giusto e doveroso tenere vitali e dinamici i legami – anche politici, amministrativi e di relazioni internazionali – con l’altra Italia che è dentro di noi e che di fatto contribuisce alla sua vita demografica ed economica, diventa essenziale istituire, attraverso la cittadinanza, stretti legami politico-costituzionali con tutte quelle persone che sono nate, cresciute, curate e istruite in Italia e che quindi indubbiamente costituiscono i nuovi italiani.

Bibliografia

A. Baffigi, Cultura statistica e cultura politica: l’Italia nei primi decenni unitari, «Quaderni dell’Ufficio Ricerche Storiche», 15, Banca d’Italia, Roma 2007.

R. Benini, La demografia italiana nell’ultimo cinquantennio, in Cinquanta anni di storia italiana, pubblicazione fatta sotto gli auspicii del governo per cura della R. Accademia dei Lincei, 3 voll., Hoepli, Milano 1911.

L. Bodio, Sui documenti statistici del Regno d’Italia, Tipografia di G. Barbèra, Firenze 1867.

A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell’unificazione italiana, Torino, Einaudi 1960.

F. Coletti, L’ufficio e il valore politico della statistica, «Rassegna di scienze sociali e politiche», fasc. CLXXI, 1° maggio 1892, pp. 260-279.

M. De Vergottini, Natalità e fecondità, in Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961, «Annali di statistica», Istat 1965, 17, pp. 399-440.

G. Favero, Statistica ufficiale e politica nel secondo Ottocento, «Sis-Magazine», http://www.sis-statistica.it/magazine, 2010.

A. Ferrantini, Variazioni territoriali delle regioni, in Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961, «Annali di statistica», Istat, Roma 1965, 17, pp. 205-215.

B. Fiocco, Le “misure” dell’Italia nell’Annuario Statistico Italiano, «Documenti», 3, Istat, Roma 2009.

R. Fracassi (a cura di), Dal censimento dell’Unità ai censimenti del centenario. Un secolo di vita della statistica italiana, 1861-1961, Istat, Roma 1961.

P. Garonna, F. Sofia, Statistica e Nazione nella storia europea, in Statistica, storia e nazione: la statistica ufficiale tra passato e futuro. Una prospettiva comparata, «Annali di statistica», Istat, Roma 1997, 14, pp. 15-32.

M. Gioia, Filosofia della Statistica, 3 voll., Ruggia e C., Lugano 1826.

A. Golini, Le statistiche sociali, 2° Convegno sull’informazione statistica in Italia, Istat, Roma 1981.

A. Golini, F. Amato, Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana, in Storia dell’emigrazione italiana, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina, Donzelli, Roma 2001, p. 45-60.

Istat, Decennale. 1926-1936, Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, Roma 1937.

G. Leti, L’Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, «Annali di statistica», 8, Istat, Roma 1996.

D. Marucco, L’amministrazione della statistica nell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari 1996.

S. Somogyi, Evoluzione della popolazione attraverso il tempo, in Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961, «Annali di statistica», Istat, Roma 1965, 17, pp. 15-86.

A. Tizzano, Mortalità generale, in Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961, «Annali di statistica», Istat, Roma 1965, 17, pp. 441-465.