stereopsi

Stereopsi

Capacità visiva dei mammiferi superiori e dei primati di percepire la profondità dello spazio tramite meccanismi binoculari, ossia quelli che utilizzano informazioni provenienti dai due occhi. La visione della profonditàè mediata da molti altri indizi, sia visivi sia oculomotori. Molti degli indizi visivi sono monoculari, come la sovrapposizione di immagini, l’occlusione, la prospettiva, le variazioni di contrasto e grandezza e la parallasse indotta dal movimento. La s. consente di percepire un oggetto tridimensionale nella sua profondità spaziale con un’acuità molto maggiore di quella possibile con la sola visione monoculare (a eccezione della parallasse di movimento), ma essa ha un limite di distanza entro cui può operare, dell’ordine di 6÷8 m dall’osservatore.

Meccanismo della stereopsi

La s. è prodotta dall’integrazione, a livello del sistema nervoso centrale, delle leggere divergenze di formazione delle immagini retiniche (disparità retiniche) dovute al fatto che i due occhi osservano il mondo da due punti di vista lievemente differenti. Tutti gli oggetti disposti su un cerchio immaginario che passa per i punti nodali dei due occhi e per il punto di fissazione formano immagini su punti corrispondenti delle due retine e hanno quindi zero disparità. Tutte le informazioni provenienti dai punti appartenenti a questo cerchio, detto oroptero, sono fuse e l’immagine percettiva risultante è unica. Punti distanti dall’oroptero generano immagini retiniche in punti non corrispondenti. La tolleranza delle distanze dall’oroptero per cui è possibile fondere le immagini dai due occhi per ottenere la percezione unica di un solo oggetto è chiamata area di fusione di Panum. Gli oggetti posti più lontani dell’oroptero generano immagini con disparità omonima (cioè l’occhio destro dà luogo all’immagine vista a destra, e viceversa l’occhio sinistro), gli oggetti situati fra l’osservatore e l’oroptero generano disparità incrociata (immagine destra prodotta dall’occhio sinistro, e viceversa). L’acuità stereoscopica è data dalla minima differenza in profondità percepibile. Per l’uomo questa èdell’ordine di 10» di angolo visivo. Su questi principi fisici era basato lo stereoscopio, strumento inventato da Charles Wheatstonenell’Ottocento, che permetteva di proiettare immagini bidimensionali (per es., foto) con diverse disparità ai due occhi e di generare così un’illusione di oggetto tridimensionale. Metodi moderni di visione tridimensionale, nella realtà virtuale, utilizzano visori diversi per i due occhi, mentre nelle sale cinematografiche per la visione di film 3D si utilizzano filtri colorati o lenti polarizzate per la proiezione di immagini diverse ai due occhi.

Elaborazione cerebrale dell’immagine stereoscopica

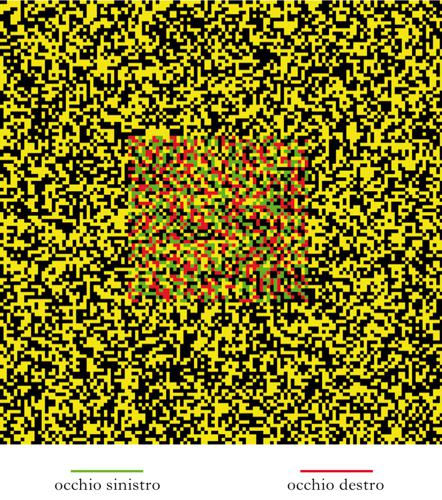

In condizioni naturali, e in presenza di numerosi oggetti disposti a varie distanze, diventa molto complesso interpretare la disparità delle immagini dei due occhi e il cervello deve risolvere il problema della corrispondenza di queste immagini. Questo è un problema che il cervello affronta continuamente e che risolve quasi sempre con successo, anche in situazioni molto complesse come sono quelle fornite dagli stereogrammi per punti casuali, utilizzati per la prima volta da Bela Julesz (1964). In questa situazione sperimentale l’immagine monoculare non contiene nessuna informazione di forma e quindi nessun indizio su come associare le immagini nei due occhi per elaborare la disparità. L’informazione di tridimensionalitàè contenuta nella disparità retinica del singolo quadratino, elemento base dell’immagine. Dopo alcuni istanti di osservazione di questi stereogrammi casuali si percepisce la forma 3D, con acuità e sensibilità stereoscopica simile a quelle ottenute per stimoli naturali. Il meccanismo alla base dell’analisi della s. sono le cellule binoculari corticali (➔ visione) del lobo occipitale, cioè i neuroni che rispondono a input che colpiscono entrambi gli occhi. La maggior parte delle cellule binoculari risponde con una più alta frequenza di scarica quando i due occhi sono stimolati da immagini con zero disparità; molte altre però sono eccitate quando le due immagini corrispondono a disparità incrociate e inibite per disparità omonime; altre ancora eccitate per disparità omonime e inibite per disparità incrociate. La stima della possibile distanza dell’oggetto nasce quindi dal paragone delle attività di questi tre diversi tipi di neuroni, analogamente a come il colore di un oggetto è stimato dalle attività relative dei tre coni. Nel corso dell’evoluzione ontogenetica, la percezione della terza dimensione sembra emergere quasi improvvisamente tra il terzo e il quarto mese di vita, per raggiungere i 60″ di arco intorno ai 6 mesi. I valori tipici dell’adulto, di alcuni secondi di arco, sono raggiunti solo dopo alcuni anni.

Anomalie della visione binoculare

Anomalie della visione stereoscopica sono molto frequenti e sono dovute a una errata convergenza oculare, causata per es. da strabismo, o a una forte differenza delle immagini nei due occhi, susseguente per es. a una cattiva correzione di rifrazione. Funzionalmente gli input di un occhio possono dominare, esercitando una soppressione continua o alternante dei segnali provenienti dall’altro occhio, in ogni caso esercitando una benefica eliminazione della diplopia. Una visione binoculare anormale durante lo sviluppo porta alla perdita della visione stereoscopica (stereocecità) e spesso a forme di ambliopia (➔), non recuperabile in età adulta.