Stile

Stile

Scritti politici minori

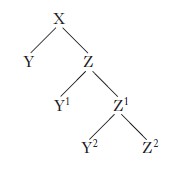

Per avere un’idea dello stile che caratterizza la prosa politica di M. è necessario (e per alcuni aspetti sufficiente) analizzare alcuni dei suoi scritti tradizionalmente indicati come «politici minori», e in particolare quelli realizzati nel periodo del cancellierato. Del primo in assoluto (il Discorso sopra Pisa) Federico Chabod sottolineò, sessant’anni or sono, l’originalità del modo di impostare le questioni: netto, secco, per antitesi; nessun fronzolo, nessun ornamento ma, al contrario, l’entrare immediatamente nel cuore del problema (Il segretario fiorentino, ora in Chabod 1964, pp. 276-77). Alla forza dei contenuti corrisponde il rigore dell’organizzazione testuale. Il Discorso sopra Pisa è costruito su uno schema dilemmatico «propagginato» (Marchand 1975, p. 21), cioè imperniato su due alternative collegate dal connettivo disgiuntivo o; il secondo termine di ciascuna alternativa si divide in altre due possibilità, a loro volta presentate in forma dilemmatica. Dei due elementi dell’alternativa, il ragionamento privilegia costantemente il secondo, con un andamento rappresentabile attraverso lo schema che segue:

Altrettanto calcolata è l’organizzazione del periodo, costruita sempre sul medesimo stampo. Per una parte consistente del testo, una subordinata causale o temporale è seguita dalla principale:

E perché questa sarebbe più secura e ex consequens più desiderabile via [causale], examinereno [principale] se tale via è riuscibile o no. E discorrerella così: quando Pisa sanza farne impresa ci abbi a venire nelle mani [temporale], conviene [principale] o che per loro medesimi vi si rimettino nelle braccia o che uno altro che ne sia signore ve ne facci un presente (Discorso sopra Pisa, §§ 3-4).

L’ordinata virtù dell’argomentazione governa l’organizzazione del discorso finché la passione politica non interviene a sconvolgere «l’intera struttura ragionativa» (Marchand 1975, p. 23), non per questo attenuando ma anzi accentuando l’incisività dell’indicazione politica fornita. È impossibile che i pisani si consegnino spontaneamente e amorevolmente a Firenze: per dimostrarlo, M. accumula una sequenza di sei participi, ciascuno dei quali aggiunge un elemento di disperazione alla condizione dei pisani («[...] destituti da ogni presidio, rimasti soli e debolissimi, suti non accettati da Milano, discacciati dal Genovese, né bene visti dal pontefice e da’ Sanesi poco intrattenuti [...]», Discorso sopra Pisa, § 5) che, nonostante ciò, «stanno pertinaci», in drammatico contrasto non solo con la loro situazione (che non presenta vie d’uscita), ma anche con l’atteggiamento incerto, diviso e molle che i fiorentini dovrebbero abbandonare.

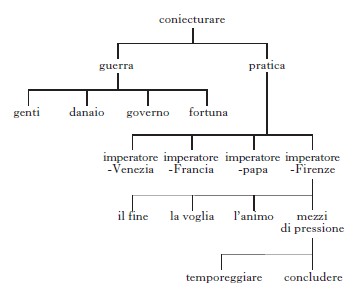

L’andamento binario ritorna in una parte consistente del Modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e in una meno consistente della Cagione dell’Ordinanza; pervade le sezioni analitiche del Rapporto di cose della Magna; si adatta con qualche difficoltà all’analisi di una realtà complessa com’è quella descritta nei Provvedimenti per la riconquista di Pisa; assume, nei paragrafi finali del Discorso sopra le cose della Magna e sopra l’imperatore (§§ 8-10), un taglio sofisticatissimo che Jean-Jacques Marchand (1975, pp. 210-11) definisce «multipolare propagginato», in cui l’ultimo argomento di ogni serie (bi- o polinomica) viene esaminato in un’altra serie di problemi da esso derivati, l’ultimo dei quali è poi studiato in un altro gruppo di possibilità, secondo il disegno che qui si ripropone (v. pagina successiva).

Quelli fin qui citati non sono gli unici scritti politici minori rappresentabili in tutto o in parte in forma di schema.

Cumulando e sviluppando alcune osservazioni di Marchand (1975, pp. 39-41, 219-20, 231-33 e 307-08), si può rilevare che nel Discursus de pace inter imperatorem et regem (§§ 2-15) l’enumerazione dei vari vantaggi della pace, ciascuno introdotto dall’avverbio

d’uso cancelleresco ulterius, è seguita da un esame degli svantaggi della guerra incardinato su tre frasi introdotte da quanto o da un suo equivalente, a cui seguono quattro periodi bipolari, aperti da un’obiezione fittizia («e chi dicessi [...]», §§ 7, 10, 13, 14) di cui si dimostra l’inconsistenza («s’ingannerebbe», §§ 7, 10; «li si risponderebbe», § 13; «si risponde», § 14). Il medesimo andamento caratterizza il pur frammentario Discorso sulla milizia a cavallo. Le obiezioni al progetto d’istituzione di una milizia a cavallo e gli argomenti per confutarle vengono sintetizzati in una specie di dialogo fittizio fra i possibili obiettori e l’autore: «E chi dicesse [...] rispondo al primo [...] al secondo [...]», § 4; «chi pensa ad ogni inconveniente che può nascere, non comincia mai cosa alcuna», § 5; «quando pure il tiranno venisse, egli è manco male stare a discrezione de’ suoi che delli esterni», § 6. Una parte consistente del Ritratto di cose di Francia (§§ 1-12) ha anch’essa la struttura di un’enumerazione, mentre nel Ghiribizzo circa Iacopo Savello una struttura bipolare sintetizza, in varie forme e applicazioni, problemi posti e soluzioni offerte. Infine, lo scritto Ai Palleschi è costruito su uno schema di tipo iterativo: uno stesso ragionamento base viene ripetuto quattro volte, ma sempre in una forma e da un’angolazione diverse, dal punto di vista del popolo, da quello dei Medici, da quello degli ottimati e in caso di mutamento politico.

In sintesi, si può dire che la maschera di uno schema è applicabile agli scritti, o a loro parti, in cui M. è chiamato a esporre la propria personale interpretazione degli avvenimenti storici e ad argomentare a favore di una tesi o di un’altra, mentre non è applicabile ai testi in cui M. fornisce un impersonale resoconto dei fatti, come, per es., il De rebus pistoriensibus del 1502, o anche come il Modo che tenne il duca Valentino, per citare uno scritto successivo, ascrivibile al 1511-17 piuttosto che al 1503 (cfr. J.-J. Marchand, in N. Machiavelli, L’Arte della guerra. Scritti politici minori, a cura di J.-J. Marchand, D. Fachard, G. Masi, 2001, pp. 595-96). Si vedano, nell’ordine, i paragrafi iniziali del primo e quello finale del secondo, in cui M. racconta i fatti in terza persona e mimetizza il proprio giudizio dietro una narrazione intenzionalmente monocorde:

Egli è cosa notissima come d’agosto 1500 e’ Panciatichi furno cacciati di Pistoia da e’ Cancellieri, e come dipoi seguirno uccisioni e ruine gravissime in detrimento dell’una e dell’altra parte. E venne la cosa in tanto che questa Signoria aveva perduta interamente la obbedienza e della città e del contado, tale che quelli Signori che sederno el marzo e lo aprile, ora fa l’anno, pensorno ad ogni modo di rimediarvi, dubitando che, procedendo la cosa così, e’ non seguissi di Pistoia come di Pisa. E fatto sopr’a questo assai pratiche co’ loro venerabili Collegi e spettabili Otto, deliberorno mandarvi un commissario con buone forze per insignorirsi della città e riaverne la obbedienza (De rebus pistoriensibus, §§ 1-3).

Ma venuta la notte e fermi e’ tumulti, al duca parve di fare ammazzare Vitellozzo e Liverotto; e conduttogli in uno luogo insieme, li fece strangolare. Dove non fu usato da alcuno di loro parole degne della loro passata vita: perché Vitellozzo pregò che si suplicassi al papa che gli dessi de’ suoi peccati indulgenzia plenaria; e Liverotto tutta la colpa delle iniurie fatte al duca, piangendo, rivolgeva adosso a Vitellozzo. Pagolo e el duca di Gravina Orsini furno lasciati vivi per infino che il duca intese che a Roma el papa aveva preso el cardinale Orsino, l’Arcivescovo di Firenze e messer Iacopo da Santa Croce. Dopo la quale nuova, a dì 18 di gennaio, a Castel della Pieve furno ancora loro nel medesimo modo strangolati (Modo che tenne il duca Valentino, §§ 57-60).

Un posto a sé sembrano occupare, in questa produzione, le Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, perché in esse alcuni dei tratti stilistici già rilevati e anche qui ben presenti (per es., l’andamento ora dilemmatico ora enumerativo: «[...] quelle, o non conducono le cose, o condutte non le mantengano», § 1; «Cominciate a considerare el re [...]», § 22; «Considerate ora e’ Viniziani [...]», § 25; «Passiamo al papa e al duca suo», § 27) sono quasi oscurati dal tono che, per un evidente intento suasorio, si fa oratorio e colloquiale insieme: l’uso insistito degli imperativi altrove è rarissimo; e le frequenti inserzioni del verbo «dire» creano un dialogo immaginario («non dite poi [...]», § 12; «E se voi dicessi: “Noi ricorrereno ad el re!”, e’ mi pare anche avervi detto questo [...]», § 31) e si colorano d’immagini realistiche, che riproducono modi di dire quotidiani («e’ ci mostrò le spalle per alla volta di Pesero», § 36). In questo stesso scritto, più che nei precedenti e come in alcuni dei successivi (dal De natura Gallorum al Modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, dalla Cagione dell’Ordinanza al Discorso sulla milizia a cavallo), si fa strada un caratteristico andamento sentenzioso che individua «la legge generale dietro al fatto particolare» (Marchand 1975, p. 61) o, più spesso ancora, presenta questo come una manifestazione di quella. L’oggettività dell’enunciato è garantita dall’uso dell’indicativo o, con efficacia ancora maggiore, dall’adozione del presente acronico:

Tutte le città, le quali mai per alcun tempo si son governate per principe soluto, per ottimati, o per populo, come si governa questa, hanno aùto per defensione loro le forze mescolate con la prudenza: perché questa non basta sola e quelle, o non conducono le cose, o condutte non le mantengano. Sono dunque queste due cose el nervo di tutte le signorie che furno o che saranno mai al mondo [...] (Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, §§ 1-2).

Il serbatoio della cancelleria

Questa modalità di scrittura non fiorisce «su una tabula rasa» (F. Grazzini, recensione a Consulte e Pratiche della Repubblica fiorentina 1505-1512, a cura di D. Fachard, 1988, «Lettere italiane», 1988, 4, pp. 613-17, la citazione è a p. 616). M. la maturò nell’ambiente della cancelleria (non pochi di questi tratti sono già presenti nelle Legazioni, Commissarie e Scritti di governo da lui redatti nel periodo del cancellierato: cfr. Chiappelli 1969; C. Scavuzzo, Machiavelli. Storia linguistica italiana, 2003, pp. 26-29) e la alimentò utilizzando l’ampio e differenziato serbatoio comunicativo delle Consulte e Pratiche della Repubblica fiorentina, come intuì Felix Gilbert («la terminologia e i metodi di argomentazione usati da Machiavelli erano quelli del suo tempo», Machiavelli and Guicciardini. Politics and history in sixteenth-century Florence, 1965, trad. it. 1970, p. 137) e come hanno argomentato e dimostrato Denis Fachard (1988, p. XII, e 1993, pp. 11-13) e Stefano Telve (2000). I latinismi crudi (demum, «infine»; eodem tempore, «nello stesso tempo»; immo, «anzi»; interim, «frattanto»; praesertim, «specialmente»; similiter, «similmente»; solum, «solo»; tamen, «tuttavia»; ulterius, «inoltre» ecc.) che connotano gli scritti politici minori e il Principe (un po’ meno i Discorsi) fanno parte del lessico di base di ogni funzionario attivo nelle cancellerie italiane del Quattro e Cinquecento, e svolgono una funzione per niente affatto ornamentale ma strutturale, come, per es., quella di sottolineare i passaggi del ragionamento (cfr. Pozzi 1975, p. 56, e L. Serianni, La prosa, in Storia della lingua italiana, 1° vol., I luoghi della codificazione, a cura di L. Serianni, P. Trifone, 1993, pp. 451-577, in partic. p. 502). Dal medesimo serbatoio cancelleresco provengono alcune parole della lingua politico-diplomatica (come «appuntamento»: ‘accordo’, Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, § 29; «capituli»: ‘particolari di un accordo’, De rebus pistoriensibus, § 7; «vincere»: ‘approvare’, Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, § 36 ecc.), i latinismi tecnico-giuridici (come «commetta»: ‘affidi’, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, § 36; «provisioni»: ‘stipendi’, Discursus de pace inter imperatorem et regem, § 11; «sententia»: ‘opinione’, Parole da dirle sopra la provvisione del danaio, § 11 ecc.), i termini e le espressioni militari (come «impresa»: ‘spedizione militare’, Discorso sopra Pisa, § 4; «suffa»: ‘zuffa, scontro’, Discursus de pace inter imperatorem et regem, § 10; «lasciare [...] a discrezione»: ‘lasciare senza difesa’, Rapporto di cose della Magna, § 14; «rassegnare e rivedere le mostre»: ‘passare in rassegna e ispezionare le esercitazioni e le parate’, Provisione della Ordinanza, § 36 ecc.; per una più ampia esemplificazione e documentazione cfr. Chiappelli 1969, pp. 26-28 e 39-40). Le strutture binarie, enumerative e alternative compaiono, ovviamente in forma meno sorvegliata e sistematica, anche nei verbali che raccolgono i discorsi fatti da cittadini e amministratori in occasione delle Consulte e Pratiche indette negli stessi anni dalle autorità della Repubblica fiorentina (cfr. Telve 2000, pp. 309-10). Infine, le immagini ed espressioni di tono colloquiale e le sentenze e massime sono attinte, da una parte, alla tradizione di eloquenza orale praticata nelle arringhe di commissari, capitani, podestà, ambasciatori della civiltà comunale e signorile, dall’altra, alle abitudini degli oratori delle consulte (cfr. Patota, Telve 2000, p. 11). Ecco, fra i tanti adducibili, qualche esempio della prima serie tratto dal Modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, §§ 30, 34 e 34 e qualcuno della seconda serie tratto dalla Cagione dell’Ordinanza, §§ 9, 36 e 38: «Tale che, raccozzato [‘rimesso insieme’] quello che si vidde allora [...]»; «sì etiam per avervi dondolato in su l’accordare [‘avervi tenuti sospesi nel concludere un accordo’]»; «resta ora vedere se gli è il tempo accomodato a colorire [‘il momento giusto per mettere in pratica’] questi suoi disegni»; «è più facile imparare ad ubbidire che a comandare»; «[...] una moltitudine sanza capo non fece mai male»; «[...] l’autorità con el tempo si piglia» e così via.

Il Principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio

Tutti gli ingredienti sintattici, retorici e lessicali fin qui rilevati ricorrono con diversa distribuzione e intensità, ma soprattutto con più disinvolto dominio e con geniale manipolazione, nelle opere politiche maggiori.

Del primo capitolo del Principe, da lui inserito in un’antologia di testi esemplari della prosa italiana, Pier Vincenzo Mengaldo (2008) ha sottolineato il binarismo logico che lo percorre da un capo all’altro; «la correlazione oppositiva o-o che non lascia spazio a un altro elemento: tertium non datur, riproducendosi per gemmazione da una coppia all’altra giù giù inesorabilmente» (p. 58). E ha aggiunto che lo stile dilemmatico (cui Luigi Russo accennò fin dal 1931 nei Prolegomeni a Machiavelli citando proprio questo luogo del trattato: cfr. Russo 1966, p. 69) vi è talmente insistito da poter essere rappresentato «con uno stemma codicum via via sempre bipartito» (Mengaldo 2008, p. 58), che è il seguente:

Non è chi non veda l’identità fra questo schema e quello su cui è impostato il Discorso sopra Pisa. Lo scritto dell’esordio e il primo capitolo dell’opera che ha dato a M. fama universale di scrittore politico sono entrambi costruiti su un disegno che fonda il ragionamento sulla forza dell’opposizione binaria. Allo stesso modo, la celebrazione della virtù di Roma che chiude il cap. i del libro I dei Discorsi non scaturisce dall’artificio retorico, ma dalla logica stringente dell’argomentazione oppositiva. M. enuncia un principio generale («tutte le cittadi sono edificate o dagli uomini natii del luogo dove le si edificano o dai forestieri», § 3), discute e scarta alcuni casi particolari (Atene, Venezia, Alessandria, Ragusa) e finalmente porta il lettore (o l’ascoltatore) alla necessaria conclusione:

Chi esaminerà adunque la edificazione di Roma, se si prenderà Enea per suo primo progenitore, sarà di quelle cittadi edificate da’ forestieri; se Romolo, di quelle edificate dagli uomini natii del luogo; ed in qualunque modo la vedrà avere principio libero sanza dependere da alcuno; vedrà ancora, come di sotto si dirà, a quante necessitadi le leggi fatte da Romolo, Numa e gli altri la costringessono, talmente che la fertilità del sito, la commodità del mare, le spesse vittorie, la grandezza dello imperio, non la potero per molti secoli corrompere, e la mantennero piena di tanta virtù, di quanta mai fusse alcun’altra città o republica ornata (§ 22).

Ciò che accresce l’efficacia e la potenza di questi tratti nelle opere maggiori è il loro agglutinarsi ed espandersi fino a determinare un andamento talmente serrato da non lasciare respiro.

Nel passo che segue l’opposizione dilemmatica o...o è seguita da un elemento che è, insieme, enumerativo e limitativo (quanto a), a sua volta seguito da una seconda opposizione dilemmatica: a ciascuno dei due membri della nuova opposizione si aggiunge una frase relativa. Subito dopo, la medesima struttura si ripete per gran parte: opposizione dilemmatica, quanto a, frase relativa.

È necessario adunque, come è detto, che gli uomini che vivono insieme in qualunque ordine, spesso si riconoschino, o per questi accidenti estrinseci o per gl’intrinseci.

E quanto a questi, conviene che nasca o da una legge, la quale spesso rivegga il conto agli uomini che sono in quel corpo; o veramente da uno uomo buono che nasca fra loro, il quale con i suoi esempli e con le sue opere virtuose faccia il medesimo effetto che l’ordine. Surge adunque questo bene nelle republiche, o per virtù d’un uomo o per virtù d’uno ordine. E quanto a questo ultimo, gli ordini che ritirarono la Republica romana verso il suo principio furono i Tribuni della plebe, i Censori e tutte l’altre leggi che venivano contro all’ambizione e alla insolenzia degli uomini. I quali ordini hanno bisogno di essere fatti vivi dalla virtù d’uno cittadino, il quale animosamente concorra a esequirli contro alla potenza di quegli che gli trapassano (Discorsi III i 17-21).

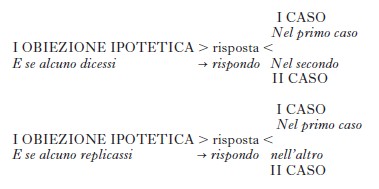

Si veda, ancora, il caso dell’obiezione fittizia incardinata su un congiuntivo ipotetico, costantemente confutata da un perentorio «rispondo», di cui si è segnalata la presenza sia nel Discursus de pace inter imperatorem et regem sia nel Discorso sulla milizia a cavallo. Dei vari esempi di questa struttura, presente sia nel Principe (iii 45 e 46, x 11, xii 11, xvi 12 e 14) sia nei Discorsi (I lviii 21, II xxiv 41), è d’obbligo riportare i due che ricorrono in Principe xvi 12-15, in cui due rapide risposte a due obiezioni fittizie sono a loro volta il risultato della riduzione di una struttura dilemmatica, e si succedono una dopo l’altra:

E se alcuno dicessi: Cesare con la liberalità pervenne allo imperio, e molti altri, per essere stati e essere tenuti liberali, sono venuti a gradi grandissimi; rispondo: o tu sè principe fatto o tu sè in via di acquistarlo. Nel primo caso questa liberalità è dannosa. Nel secondo, è bene necessario essere e essere tenuto liberale; e Cesare era uno di quelli che voleva pervenire al principato di Roma: ma se, poi che vi fu pervenuto, fussi sopravvissuto e non si fussi temperato da quelle spese, arebbe destrutto quello imperio. E se alcuno replicassi: molti sono stati principi e con li eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi; ti rispondo: o el principe spende del suo e de’ sua sudditi, o di quello di altri. Nel primo caso debbe essere parco; nell’altro, non debbe lasciare indreto alcuna parte di liberalità.

Lo schema, in questo caso, è il seguente:

Nelle opere politiche maggiori le affermazioni di carattere generale, allontanandosi dal modello delle sentenze desunte dalla saggezza popolare ruminate nelle Consulte e Pratiche per diluire un’affermazione, attenuare o evitare una presa di posizione anziché sostenerne la validità, si trasformano, più che in semplici «strutture aforistiche» (R. Tesi, Storia dell’italiano, 2007, p. 243), in folgorazioni che riassumono o precedono un ragionamento originale e fondano, dalle prime pagine del Principe alle ultime dei Discorsi, le regole dell’agire politico: «chi è cagione che uno diventi potente, ruina» (Principe iii 50); «li uomini, quando hanno bene da chi credevano avere male, si obligano più al beneficatore loro» (ix 16); «li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio» (xvii 14); «E perché tutte le azioni nostre imitano la natura, non è possibile né naturale che uno pedale sottile sostenga un ramo grosso. Però una republica piccola non può occupare città né regni che sieno più validi né più grossi di lei» (Discorsi II iii 12-13); «un uomo che sia consueto a procedere in un modo, non si muta mai » (III ix 12); «chi vuole vedere, quello che ha a essere, consideri quello che è stato» (III xliii 2).

Infine, laddove questo possa o debba produrre azione politica, il ragionamento si piega all’arte suasoria, con una passione e una maestria ben maggiori di quelle che sorreggono il Discorso sopra Pisa e le Parole da dirle sopra la provvisione del danaio.

Il registro altamente retorico dell’ultimo capitolo del Principe, dichiarato fin dal titolo (Exhortatio), è prodotto (cfr. Vela 1992, pp. 100-02) dalla successione di tre comparazioni parallele, un’enumerazione tragica incardinata soprattutto su participi (l’Italia è «più stiava che li ebrei, più serva che e’ persi, più dispersa che gli ateniesi: sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa», xxvi 3), una personificazione («rimasa come sanza vita, aspetta quale possa essere quello che sani le sua ferite e ponga fine a’ sacchi di Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca da quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite», § 5: quanta distanza rispetto alle metafore tratte dal mondo della medicina ricorrenti nelle Consulte e Pratiche e anche negli scritti di cancelleria!), due coppie anaforiche («Vedesi [...] Vedesi», §§ 6-7; «Qui è iustizia grande [...] Qui è disposizione grandissima», §§ 10-11), una sequenza asindetica di immagini bibliche («el mare si è aperto; una nube vi ha scorto il cammino; la pietra ha versato acque; qui è piovuto la manna», § 12). Un tale accumulo di elementi retorici conduce, più efficacemente di qualunque argomentazione, all’indicazione politica: «El rimanente dovete fare voi» (§ 13). Dopo una ricognizione del presente e del passato prossimo, il discorso indossa nuovamente i panni della persuasione fondata sul pathos, alimentando una sequenza di quattro interrogative fondate sulla negazione del contrario («Quali porte se li serrerebbono? Quali populi gli negherebbono la obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano gli negherebbe lo ossequio?», § 28) che, con un’improvvisa torsione del registro, sfociano in un epifonema violento, il cui centro espressivo è un verbo plebeo: «A ognuno puzza questo barbaro dominio» (§ 28).

Evidentemente, M. non è più il giovane funzionario che rendiconta ai Dieci di Balìa né il ghost-writer di qualche privato oratore di consulta; è lo scienziato maturo che, vestito di panni reali e curiali, insegna la politica ai potenti d’Italia e spiega che cosa siano questa e la storia ai giovani degli Orti Oricellari.

Degli altri aspetti che caratterizzano lo stile di queste due opere, meritano di essere ricordati la presenza di una terminologia politica «poco formalizzata» e «debolmente tecnicizzata» (Bruni 2012, pp. 222 e 226), il ricorso a quello che potremmo definire il «vocabolario della necessità» (cfr. Chiappelli 1952, pp. 46-49, e soprattutto Vela 1992, pp. 87-89), l’utilizzo dei connettivi conclusivi (cfr. Vela 1992, p. 89) e, infine, la particolare selezione e distribuzione degli aggettivi.

La terminologia politica

Si è già detto che le immagini e le espressioni di tono colloquiale che caratterizzano gli scritti politici minori sono attinte alla tradizione della Firenze comunale. Qualcosa di simile può e deve dirsi per una parte consistente del lessico politico ricorrente nel Principe e nei Discorsi. Nel lessico intellettuale universitario, e specificamente in quello della politica, l’incidenza del grecismo e del latinismo veicolati dall’aristotelismo e dalla scolastica è forte; M., che non ha un’istruzione universitaria, è estraneo a questa tradizione terminologica: in quanto cittadino di Firenze, gli è naturale assumere il linguaggio delle Consulte e Pratiche; in quanto toscano, gli è naturale affidarsi alla lingua d’uso ed esprimere concetti politici «prescindendo dal greco di Aristotele e dalle traduzioni latine» (Bruni 2012, p. 226). Così, il suo linguaggio politico è capace di produrre significati precisi con parole generiche, come quelle a suo tempo segnalate da Fredi Chiappelli (1952, pp. 49-59: «ampliare», «forzare», «gravare», «innovare», «migliorare», «muovere», «offendere», «ruinare», «spegnere», a cui possono aggiungersi, con Bruni 2012, pp. 231-34, «cose di drento» ‘affari interni’ e «cose di fuora» ‘affari esterni’ (Principe xix 8 e 9). Un’eccezione significativa è offerta dalla parola «stato» (→) che, come ha dimostrato Chiappelli 1952, pp. 60-73, nella gran parte dei casi in cui ricorre ha il significato tecnico-politico contiguo a quello che le viene normalmente attribuito dai moderni dizionari dell’uso contemporaneo.

Il vocabolario della necessità e i connettivi conclusivi

Così nel Principe come nei Discorsi l’argomentazione si affida a parole che esprimono dovere, necessità, e indicano ciò che in una determinata situazione si deve o non si deve fare per raggiungere un determinato obiettivo politico. «Debbono, debbe, sono forzati, di necessità, conviene che, è necessario che, bisogna [...] sono le vere congiunzioni fra esempio e discorso, il vero e continuo connettivo delle dimostrazioni» (Chiappelli 1952, p. 46). Fanno parte della medesima serie anche le parole che esprimono impossibilità o divieto. La stessa ideologia stilistica governa l’uso dei connettivi conclusivi, che introducono una deduzione logica o una sintesi di ciò che è stato detto prima: allora, donde, dunque, però, pertanto, quindi ecc. (cfr., nello specifico, Telve 2000, pp. 106-08). Istruttivamente, gli elementi appartenenti alle due serie s’incrociano con grande frequenza: «Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione, perché el lione non si difende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi; bisogna adunque essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi» (Principe xviii 7); «Pertanto, non si potendo, come io credo, bilanciare questa cosa, né mantenere questa via del mezzo a punto, bisogna, nello ordinare la repubblica, pensare alle parte più onorevole» (Discorsi I vi 36); «Perché el principe naturale ha minori cagioni e minore necessità di offendere, donde conviene ch’e’ sia più amato» (Principe ii 5); «Quello principe, adunque, o quella republica che non si assicura nel principio dello stato suo, conviene che si assicuri nella prima occasione, come fecero i Romani» (Discorsi I xvi 29); «perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene che ruini in fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario, volendosi uno principe mantenere, imparare a potere essere non buono e usarlo e non usarlo secondo la necessità» (Principe xv 5-6); «Però debbe qualunque tiene stato, così republica come principe, considerare innanzi, quali tempi gli possono venire addosso contrari, e di quali uomini ne’ tempi avversi si può avere di bisogno» (Discorsi I xxxii 7).

Ovviamente, queste scelte lessicali e questi movimenti argomentativi sono molto frequenti nelle sezioni del Principe e dei Discorsi in cui M. elabora regole e indicazioni di comportamento politico (e dunque sono da ricondurre a una precisa «istanza pragmatica» del testo o della sezione di testo in cui sono presenti: Dardano 2013, p. 60), mentre sono rari nelle parti narrative del primo e soprattutto del secondo trattato, in cui lo scrittore si affida alle tecniche tipiche del resoconto storico.

La selezione e distribuzione degli aggettivi

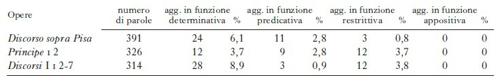

Soffermiamoci, infine, sulla questione della tipologia e della distribuzione degli aggettivi, un aspetto della scrittura politica machiavelliana finora non studiato. Il Discorso sopra Pisa si compone di 391 parole. In esso, gli aggettivi correlati alla funzione determinativa sono 24 (nella fattispecie: «altre», «medesimi» [5 occorrenze], «tale», «vostro» [4], «presenti», «ogni», «vostra», «loro», «tanta», «nessun», «quello» [2], «nessuna», «tale», «queste», «alcuna», «questi»); gli aggettivi qualificativi in funzione predicativa sono 11 (nella fattispecie: «necessario», «voluntaria», «secura», «desiderabile», «riuscibile», «soli», «debolissimi», «pertinaci», «voluntarii», «sufficiente» [2]), gli aggettivi qualificativi in funzione attributiva restrittiva sono 3 («vane», «minimo», «fresco»). Il numero degli aggettivi qualificativi in funzione appositiva è, invece, pari a zero.

Confrontiamo ora, sulla base del medesimo parametro dell’aggettivazione, la prosa del Discorso sopra Pisa con quella del Principe e dei Discorsi. Perché il confronto si fondi su grandezze omogenee, analizzeremo i primi due capitoli del Principe che, nel loro insieme, contano 326 parole, e i paragrafi 2-6 del cap. i del I libro dei Discorsi, che ne contano 314.

In Principe i 2 gli aggettivi correlati alla funzione determinativa sono 12 («tutti» [2], «loro» [2], «lungo», «altra», «questi», «sua», «tale», «suo», «altre», «quello»), gli aggettivi qualificativi in funzione predicativa sono 9 («ereditari», «nuovi» [2], «aggiunti», «consueti», «usi», «liberi», «antiquato», «ragionevole»), gli aggettivi qualificativi in funzione attributiva restrittiva sono 12 («aggiunti», «ereditario», «ereditari», «assuefatti», «minori», «ordinaria», «estraordinaria», «eccessiva», «naturale», «minori», «minore», «estraordinari»). Non ci sono aggettivi qualificativi in funzione appositiva.

In Discorsi I i 2-7 gli aggettivi correlati alla funzione determinativa sono 28 («quale», «quali», «tanta», «più», «quella» [3], «quello», «suo», «tutte», «primo», «molte» [2], «loro» [3], «questi», «medesimi», «simili», «molti», «certe», «quelle» [2], «ogni» [2], «altro», «quel», «quell»); gli aggettivi qualificativi in funzione predicativa sono 3 («securi», «abbandonati», «atte»); gli aggettivi qualificativi in funzione restrittiva sono 12 («natii», «piccole», «piccolo» [2], «sùbita», «maggiore», «più commodo», «più facile», «nuovi», «romano», «particulare», «lungo»). Mancano completamente, di nuovo, gli aggettivi qualificativi in funzione appositiva. In termini percentuali, in relazione al numero complessivo di parole:

Le grammatiche (tutte, quali che ne siano il retroterra teorico, l’impianto e l’oggetto della descrizione, le modalità di classificazione e la terminologia; qui basterà rinviare alle quattro più autorevoli pubblicate nell’ultimo trentennio: Serianni 1988, pp. 163-64, 171-72; Schwarze 1988, pp. 59-83 e 169-84; Grande grammatica italiana di consultazione, 1° vol., 1988, pp. 439-55, 2° vol., 1991, pp. 321-37; Grammatica dell’italiano antico, 1° vol., 2010, pp. 593-616) insegnano che, nella varia e vasta gamma degli aggettivi, gli unici che non apportano informazioni nuove o necessarie sono gli aggettivi qualificativi in funzione appositiva, elementi lessicali puramente esornativi, del tutto assenti dai brani esaminati. Sono gli schemi e i numeri, dunque, a mostrarci il nervo della prosa politica machiavelliana, la contiguità fra gli scritti politici d’inizio carriera e quelli della maturità e soprattutto la coerenza dell’ideologia stilistica di Machiavelli. Quando, nella dedica del Principe a Lorenzo di Piero de’ Medici, Niccolò afferma di non aver ornato né arricchito la sua opera «di clausule ample o di parole ampullose e magnifiche o di qualunque altro lenocinio e ornamento estrinseco con e’ quali molti sogliono le loro cose descrivere e ornare», le sue non sono soltanto parole ma anche, per l’appunto, schemi e numeri.

La rivendicazione di originalità formale che campeggia in questa dedica è stata avvicinata da Giorgio Inglese (2006, p. 84) alla formidabile presa di distanza teorica e storica dalla trattatistica politica precedente formulata nel cap. xv del Principe. È un richiamo del tutto pertinente. Inglese ha persuasivamente contrapposto l’ideologia stilistica che la sostiene, fondata sulla rivendicazione della «varietà della materia» e della «gravità del subietto», a quella silenziosamente esemplificata undici anni prima ed esplicitamente teorizzata dodici anni dopo la composizione del Principe da Pietro Bembo, rispettivamente negli Asolani e nelle Prose della volgar lingua. Nei primi le «clausule ample» e le «parole ampullose e magnifiche» si sprecano; nelle seconde si afferma che non solo la «gravità», ma anche la «piacevolezza» è necessaria a far bella ogni scrittura, le cui qualità costitutive sono proprie non «della materia, dintorno alla quale alcuno scrive; ma del modo, col quale si scrive» (P. Bembo, Prose della volgar lingua, II iv 10, a cura di C. Vela, 2001, p. 61). Non si ripeterà mai abbastanza che la contrapposizione di cui sopra riguarda non solo l’ideologia, ma anche la pratica dello stile. La prosa del Principe è caratterizzata da asimmetrie, tracce di parlato e deviazioni che mancano completamente dalla prosa degli Asolani. Si possono ricordare, a titolo d’esempio, il dominio polinomico dell’articolo («Chi considerassi adunque le azioni e vita di costui», Principe viii 9), la compresenza di costituenti con funzione identica e struttura diversa («questa parte è degna di notizia e da essere da altri imitata», vii 23), la concordanza a senso («essendo venuta la Italia quasi che nelle mani della Chiesa e di qualche republica, e essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere arme, cominciorno a soldare forestieri», xii 29), il tema sospeso («Filopomene, principe delli achei, in tra le altre laude che dagli scrittori gli sono date, è che ne’ tempi della pace non pensava mai se non a’ modi della guerra», xiv 11), i molti e complessi fenomeni di ristrutturazione sintattica («a Pertinace e Alessandro, per essere principi nuovi, fu inutile e dannoso volere imitare Marco, che era nel principato iure hereditario; e similmente a Caracalla, Commodo e Massimino essere stata cosa perniziosa imitare Severo, per non avere avuta tanta virtù che bastassi a seguitare le vestigie sua», xix 68 e così via: una ricognizione completa di questi e altri tratti di cui è forte la presenza nella prosa del Principe e pressoché totale l’assenza da quella degli Asolani è in Bozzola 2004, pp. 87119, e in Dardano 2013, pp. 65-70 e 94-95).

Insomma, M. dice e soprattutto fa il contrario di quel che avrebbe detto e di quel che aveva e avrebbe fatto Bembo, convinto com’è che, per rendere grata la grave materia politica, non occorre piegarla alle ricercatezze dello stile: è la materia che plasma il dettato, e non viceversa; fuori di questo percorso c’è il «lenocinio», l’adescamento del lettore attraverso l’asservimento della materia a qualcosa che le è estraneo (cfr. G. Inglese, commento a N. Machiavelli, Il Principe, 1995, dedica 4 ad loc.). L’accezione traslata di lenocinium nel senso di ‘ornamento stilistico’ è già in Quintiliano, ma M. è il primo ad assumerla nella storia dell’italiano (cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, 8° vol., 1973, sub voce lenocinio). C’è da aggiungere, con Cesare Segre (Edonismo linguistico nel Cinquecento, in Id., Lingua, stile e società, 1963, 1991, pp. 369-96, in partic. pp. 371 e 383-84), che l’inestinguibile culto per la forma che marca l’intero Cinquecento può cogliersi non solo negli scrittori d’ispirazione classicista che si raccolgono sotto l’ombrello di Bembo, ma anche nei molti toscani e fiorentini nei quali il gusto per il linguaggio plebeo, ben lungi dall’essere un soffio di buona aria paesana, è la spia di una popolarità riflessa: il rovescio della medaglia, insomma, dell’edonismo linguistico che, in Bembo e in qualche suo seguace, ispirò la moda del periodare boccacciano o iperboccacciano. La prosa politica di M. non è collocabile né nel primo né nel secondo di questi due filoni, ma fa storia a sé; e se l’assetto fonomorfologico l’avvicina al secolo e alla geografia linguistica e culturale di una parte della prosa che la precede (il Quattrocento fiorentino di Leon Battista Alberti: cfr. Pozzi 1975, p. 53, e Franceschini 1998, p. 367), la sintassi e lo stile la proiettano verso il secolo e la geografia linguistica e culturale di una parte della prosa che la segue (il Seicento già italiano di Galileo Galilei: cfr. Russo 1966, p. 69, e Bozzola 2004, p. 114).

L’Arte della guerra

Fra la composizione dei Discorsi e quella delle Istorie fiorentine si colloca la scrittura dell’Arte della guerra (1519-20), «un dialogo ‘quasi-monologo’» (Frenguelli 2002, p. 92) che ripropone e amplia argomenti polemologici già trattati sia nel Principe sia nei Discorsi, ai quali va avvicinato anche per la fisionomia stilistica che lo connota (ma naturalmente manca, del Principe, il periodare rapido e incalzante). Dialogo ‘quasi-monologo’, perché la quasi totalità del testo è impegnata dalla trattazione di Fabrizio Colonna, solo di rado interrotta dalle battute dei suoi ‘domandatori’: Cosimo Rucellai, Zanobi Buondelmonti, Luigi Alamanni, Giovanni Battista Della Palla. M. interviene come autore soltanto nel proemio (caratterizzato da una maggiore elaborazione retorica e complessità periodale), nell’introduzione del libro I (che ricorda, per alcuni aspetti, la cornice del Decameron) e nelle sobrie didascalie che accompagnano le immagini dell’appendice. Nel resto del testo (che è come dire in quasi tutto il testo) domina un andamento marcatamente argomentativo, che si manifesta attraverso il ricorrere ordinato di formule d’avvio e di conclusione e, fra le une e le altre, di implicazioni relative, consecutive, causali, ipotetiche (e anche finali e concessive, non documentate nell’esempio che qui si riporta):

Dico pertanto, in prima, che ’l minore numero dove sia assai popolo, come è verbigrazia in Toscana, non fa che voi gli abbiate migliori, né che il deletto sia più scelto. Perché volendo, nello eleggere gli uomini, giudicargli dall’esperienza, se ne troverrebbe in quel paese pochissimi i quali l’esperienza facesse probabili, sì perché pochi ne sono stati in guerra, sì perché, di quegli pochi, pochissimi hanno fatto pruova mediante la quale ei meritassono di essere prima scelti che gli altri; in modo che chi gli debbe in simili luoghi eleggere, conviene lasci da parte l’esperienza e gli prenda per coniettura. Riducendosi dunque altri in tale necessità, vorrei intendere, se mi vengono avanti venti giovani di buona presenza, con che regola io ne debbo prendere o lasciare alcuno; tale che, sanza dubbio, credo che ogni uomo confesserà come e’ fia minore errore torgli tutti per armargli e esercitargli, non potendo sapere quale di loro sia migliore, e riserbarsi a fare poi più certo deletto quando, nel praticargli, con lo esercizio si conoscessero quegli di più spirito e di più vita. In modo che, considerato tutto, lo scerne in questo caso pochi per avergli migliori è al tutto falso (I 223-226).

Risalta, anche in questa complessità, una linearità di fondo: il periodo e la successione delle frasi non sono mai intralciati, ma percorrono una lucida linea argomentativa. Fa storia a sé, nell’opera, la descrizione della battaglia presente in III 79-96, che simula lo svolgersi dell’evento come se fosse presente allo sguardo di chi descrive e di chi ascolta. Qui, come osserva Gianluca Frenguelli (2002, p. 130), la cifra stilistica è completamente diversa: subordinate brevi, iterazione di figure, richiami conativi agli interlocutori; dominano il presente indicativo e l’imperativo:

Non sentite voi l’artiglierie? Le nostre hanno già tratto, ma poco offeso il nimico; e i veliti estraordinarii escono de’ luoghi loro insieme con la cavalleria leggere e, più sparsi e con maggiore furia e maggior grida che possono, assaltano il nimico; l’artiglieria del quale ha scarico una volta e ha passato sopra la testa de’ nostri fanti sanza fare loro offensione alcuna. E perch’ella non possa trarre la seconda volta, vedete i veliti e i cavagli nostri che l’hanno già occupata, e che i nimici, per difenderla, si sono fatti innanzi; talché quella degli amici e nimici non può più fare l’uficio suo (III 80-82).

Le opere storiche

Le primissime prove di scrittura storica risalgono al periodo del segretariato: «prima vera pagina di storia di Machiavelli» (Matucci 1991, p. 117) può dirsi una lettera ai Dieci del gennaio 1503 che si presenta come il nucleo originario del successivo Tradimento del duca Valentino, da assimilare «più al modello della Vita di Castruccio che a quello dei rapporti di Cancelleria» (Matucci 1991, p. 120). Ma il passaggio vero e proprio alla storia si consumò nel 1520, con la stesura di quest’opera e con l’avvio delle Istorie fiorentine, e fu segnato dall’adozione di un registro nel complesso inedito. Lo stile della Vita e delle Istorie è infatti diverso, più elevato e contemporaneamente più movimentato rispetto a quello che caratterizza gli scritti politici e storico-politici che precedono; alcune analogie formali che avvicinano queste due opere dimostrano (come ha segnalato Trovato 1986, pp. 19-22, e ribadito M. Palumbo, Storia e scrittura della storia: la Vita di Castruccio Castracani, in Cultura e scrittura di Machiavelli, Atti del Convegno, Firenze-Pisa 2730 ott. 1997, 1998, pp. 145-64, in partic. pp. 150-51) che, nello stendere la prima, M. s’impegnò a ridurre le distanze fra la scrittura biografica e quella forma di scrittura storica che avrebbe pienamente maturato nelle seconde. Nelle quali l’argomentazione, concentrata nelle sezioni iniziali dei libri dal II all’VIII, riservate alla teoria politica (cfr. Montevecchi, Varotti 2010, p. 82), si diluisce nel fluire della narrazione, chiara e lineare ma letterariamente sostenuta; e i discorsi diretti riportati di molti personaggi (come anche quello di Castruccio morente nella Vita, intonato a un registro di «pacata gravità»: C. Varotti, in La vita di Castruccio Castracani da Lucca, in N. Machiavelli, Opere storiche, a cura di A. Montevecchi, C. Varotti, t. 1, 2010, p. 50 nota 287) sono retoricamente sorvegliati e arricchiti da «artifici stilistici di varia natura» (C. Giovanardi, Aspetti della sintassi e della testualità nelle Istorie fiorentine di Niccolò Machiavelli, in Generi, architetture e forme testuali, Atti del VII Convegno della Società internazionale di linguistica e filologia italiana, Roma 1-5 ott. 2002, a cura di P. D’Achille, 2° vol., 2004, pp. 601-19; la citazione è a p. 607), così come è richiesto da un impegno storiografico che è sì in volgare, ma raccoglie l’eredità di cancellieri umanisti autori di Historiae che si chiamano Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini e Bartolomeo Scala. Diversa è la connotazione stilistica della parte finale della Vita di Castruccio dedicata ai detti, nella quale si susseguono vari tratti che simulano il parlato (cfr. Franceschini 1998, p. 379); ma questa, come si dice, è un’altra storia. Lo stile che connota una parte consistente delle Istorie fiorentine è ben rappresentato dal passo che descrive la tempesta dell’agosto 1456:

[2] Partissi a’ 24 d’agosto, una ora avanti giorno, dalle parti del mare di sopra di verso Ancona, e attraversando per la Italia, entrò nel mare di sotto verso Pisa, un turbine d’una nugolaglia grossa e folta, la quale quasi che due miglia di spazio per ogni verso occupava. [3] Questa, spinta da superiori forze, o naturali o sopranaturali che le fussero, in se medesimo rotta, in se medesimo combatteva, e le spezzate nugole, ora verso il cielo salendo, ora verso la terra scendendo, insieme si urtavano; e ora in giro con una velocità grandissima si movevano, e davanti a loro un vento fuori d’ogni modo impetuoso concitavano, e spessi fuochi e lucidissimi vampi intra loro nel combattere apparivono. [4] Da queste così rotte e confuse nebbie, da questi così furiosi venti e spessi splendori, nasceva uno romore non mai più da alcuna qualità o grandezza di tremuoto o di tuono udito; dal quale usciva tanto spavento che ciascuno che lo sentì giudicava che il fine del mondo fusse venuto, e la terra, l’acqua e il resto del cielo e del mondo, nello antico caos, mescolandosi insieme, ritornassero (VI xxxiv 2-4).

Come si nota in Patota, Telve 2000, p. 36, la descrizione occupa tre periodi piuttosto ampi, corrispondenti ai paragrafi 2, 3 e 4, fortemente caratterizzati per la scelta e la disposizione delle parole. Alla dittologia sinonimica presente nel § 2 («nugolaglia grossa e folta») seguono tre serie di aggettivi elegantemente anteposti al nome: «spessi fuochi e lucidissimi vampi» (§ 3), «queste così rotte e confuse nebbie» (§ 4), «questi così furiosi venti e spessi splendori» (§ 4). La seconda e la terza serie aggettivale realizzano anche un’anafora, che conferisce lentezza e solennità al discorso, come del resto anche la terna precedente «ora... ora... ora... » (§ 3). Si fanno notare, infine, la collocazione dei verbi in clausola: «ora verso il cielo salendo, ora verso la terra scendendo» (§ 3), «ora in giro con una velocità grandissima si movevano, e davanti a loro [...] concitavano; e spessi fuochi [...] apparivono» (§ 3), «la terra, l’acqua [...] ritornassero» (§ 4) e, nella sequenza «uno romore non mai più da alcuna qualità o grandezza di tremuoto o di tuono udito» (§ 4), la separazione del nome («romore») dal suo elemento appositivo («udito»).

Qui come altrove, l’impegno per l’esposizione chiara e distinta mantiene la narrazione al di qua di un periodare complesso e artefatto. Diversamente da quanto sostenuto da Paolo Trovato (1986, pp. 32-36), mi sembra che, se per «clausole» s’intendono «le conclusioni, ritmicamente calcolate, di frase o di periodo» (G. Inglese, commento a N. Machiavelli, Il Principe, cit., dedica 4, ad loc.), neppure la prosa del M. storico ceda al fascino di chiusure sintattiche qualificabili come «ample». La maggiore esigenza di ornato che indubbiamente la caratterizza trova spazi non nella macro-, ma nella microsintassi; si palesa non nella disposizione artificiale delle frasi all’interno del periodo, ma nell’alterazione dell’ordine naturale delle parole all’interno della frase. Verbi in clausola, inversioni dell’ordine determinato + determinante, tmesi e inversioni dei moduli verbali formati da ausiliare e participio passato o verbo servile e infinito si susseguono all’interno di periodi in cui principali e subordinate rimangono al loro posto: «Questo disordine in modo fece contra i grandi il popolo indegnare, che i Signori la fede data agli usciti per ordine e conforti loro osservare non vollono» (II xxvii 1); «Non fu, in questi travagli della città, solamente la famiglia degli Alberti offesa, ma con quella molti cittadini ammuniti e confinati furono, intra i quali fu Piero Benini, Matteo Alderotti, Giovanni e Francesco del Bene, Giovanni Benci, Andrea Adimari, e con questi gran numero di minori artefici» (III xxiv 1); «Dopo questa vittoria il conte, con il suo vincitore esercito, passò nel bresciano e tutto quello contado occupò; e di poi pose il campo propinquo a dua miglia a Brescia.

I Viniziani dall’altra parte, ricevuta la rotta, temendo, come seguì, che Brescia non fusse la prima percossa, l’avevano di quella guardia che meglio e più presto avevono potuta trovare proveduta» (VI xix 1-2).

Le espressioni idiomatiche e popolari che ricorrono nel testo, e che sembrano confliggere con l’ordito sostenuto che lo connota, sono un residuo dell’esperienza comunicativa legata alle consulte, legazioni e commissarie. Delle molte presenti, si riportano, a titolo d’esempio, «addormentare» («[...] e per ciò parve loro di adormentare quelle armi che non potevono sostenere », VI xxvi 14), «andare di buone gambe» («[...] e se il papa andava di buone gambe con la lega», V xxix 8), «colorire i disegni» («Desiderava il conte la possessione di quella città, parendogli uno gagliardo principio a potere colorire i disegni suoi [...]», VI xvii 3) ecc. L’atteggiamento di «noncuranza» che Chiappelli (1952, p. 111) giustamente applicò alle scelte fonomorfologiche del Principe andrebbe probabilmente esteso a siffatti inserti idiomatici che punteggiano le Istorie fiorentine.

Un’ulteriore conferma del fatto che i latinismi crudi presenti nel Principe e nei Discorsi non hanno alcuna rilevanza stilistica (come invece sostenuto da Chiappelli 1952, p. 13), ma semplicemente qualificano in senso tecnico la prosa che li contiene, è data dal fatto che essi mancano completamente sia nella Vita di Castruccio sia nelle Istorie fiorentine (cfr. Chabod 1964, p. 142; Scavuzzo 1994, p. 479).

La Mandragola

Tutt’altra funzione hanno i frequenti idiomatismi e le rare sequenze latine che ricorrono nel parlato-recitato dei personaggi della Mandragola. Come ha ben sintetizzato Pietro Trifone (1994), M. è il primo commediografo che «intuisce l’importanza affatto peculiare che il nesso lingua-ruolo assume nello ‘specifico’ della scrittura drammaturgica, in assenza della parola esterna del narratore» (p. 102). Nella Mandragola ciascun personaggio presenta sé stesso con il suo modo di esprimersi. L’amoroso Callimaco adopera una lingua «altamente artificiata, in cui abbondano i dispositivi della retorica» (Vanossi 1970, p. 24), caratterizzata da una sintassi complessa ma ordinata, ben rappresentata dal soliloquio che segue, aperto da un poli ptoto temporale («In quanta angustia d’animo sono io stato e sto!») e da due parallelismi, il secondo dei quali s’inserisce in una frequentata metafora («Quanto più mi è cresciuto la speranza, tanto mi è cresciuto el timore [...]. Io sono una nave vessata da due diversi venti, che tanto più teme quanto ella è più presso al porto»). Seguono una prima collana d’interrogative retoriche («Che fai tu? se’ tu impazzato? [...] Ha’ti tu a vergognare d’andarvi tu?») e una seconda d’imperativi in asindeto («Volgi el viso alla sorte; fuggi el male [...] non ti invilire come una donna»). Conclude il monologo una descrizione della sintomatologia d’amore, risalente sì agli antichi (cfr. F. Bausi, Machiavelli, 2005, p. 279), ma riscritta in una chiave che pare giocosa, laurenziana e polizianesca:

Callimaco Io vorrei pure intendere quello che costoro hanno fatto. Può egli essere che io non rivegga Ligurio? E, non che le ventitré, le sono ventiquattro ore. In quanta angustia d’animo sono io stato e sto! Ed è vero che la fortuna e la natura tiene el conto per bilancio: la non ti fa mai un bene, che all’incontro non surga un male. Quanto più mi è cresciuto la speranza, tanto mi è cresciuto el timore. Misero a me! Sarà egli mai possibile che io viva in tanti affanni e perturbato da questi timori e queste speranze? Io sono una nave vessata da due diversi venti, che tanto più teme quanto ella è più presso al porto. La semplicità di Messere Nicia mi fa sperare, la prudenzia e durezza di Lucrezia mi fa temere. Oimé, che io non truovo requie in alcuno loco! Talvolta io cerco di vincere me stesso, riprendomi di questo mio furore, e dico meco: – Che fai tu? Se’ tu impazzato? Quando tu l’ottenga, che fia? Conoscerai el tuo errore, pentira’ti delle fatiche e de’ pensieri che hai avuti. Non sai tu quanto poco bene si truova nelle cose che l’uomo desidera, rispetto a quello che l’uomo ha presupposto trovarvi? Da l’altro canto, el peggio che te ne va è morire e andarne in inferno; e’ son morti tanti degli altri! e’ sono in inferno tanti uomini da bene! Ha’ ti tu a vergognare d’andarvi tu? Volgi el viso alla sorte; fuggi el male, o, non lo potendo fuggire, sopportalo come uomo; non ti prosternere, non ti invilire come una donna –. E così mi fo di buon core; ma io ci sto poco su, perché da ogni parte mi assalta tanto desìo d’essere una volta con costei, che io mi sento, dalle piante de’ piè al capo, tutto alterare: le gambe triemono, le viscere si commuovono, il core mi si sbarba del petto, le braccia s’abandonano, la lingua diventa muta, gli occhi abbarbagliono, el cervello mi gira. Pure, se io trovassi Ligurio, io arei con chi sfogarmi. Ma ecco che viene verso me, ratto. El rapporto di costui mi farà o vivere allegro qualche poco o morire affatto (Mandragola IV i).

Il gioco di rispondenze fra linguaggio e personaggio, ugualmente percepibile nella discorsività abilmente dialettica del mistificatore fra Timoteo (cfr. Vanossi 1970, pp. 44-51), si fa scoperto nel caso di Nicia, «autentico dizionario ambulante» (Trifone 1994, p. 102) di riboboli, luoghi comuni e formule latine di second’ordine, «chiuso nella sua prigione dialettale non meno che nella sua animalesca idiozia» (G. Sasso, Suetonio e Seneca “fonti” della Mandragola, in Id., Machiavelli e gli antichi e altri saggi, 3° vol., 1988, pp. 128-40; la citazione è a p. 136; e cfr. anche Franceschini 1998, pp. 379-80). Appena entrato in scena, biascica un «io non ci vo di buone gambe» (I ii); rumina un paio di frasi in latino (non maccheronico, essendo un giurista, ma certo di poche pretese: un basic Latin, verrebbe fatto di dire): «Bona dies, domine magister» (II ii); «Ma torniamo ad rem nostram» (II ii); e poi torna a riempirsi la bocca di borborigmi vernacolari: «Oh, uh, potta di san Puccio! Costui mi raffinisce tra lle mani» (II vi); «Cacasangue! io non voglio codesta suzzachera; a me non l’appiccherai tu! Voi mi avete concio bene!» (II vi). Ligurio ne è, sul piano del linguaggio, la cinica spalla e contemporaneamente il lucido opposto. Da una parte, nei dialoghi con Nicia, il suo ricorso a idiomatismi contigui a quelli da costui adoperati denuncia un intento parodico e grottesco che ridicolizza l’interlocutore: «E’ vi debbe dare briga quello che voi dicesti prima, perché voi non siete uso a perdere la Cupola di veduta» (I ii). Dall’altra, l’esprimersi per frasi brevi, quando non contratte e prive di verbo, dà il senso della rapidità del suo pensare, ch’è l’esatto contrario di quello di Nicia: «Lui ricco, lui bella donna, savia, costumata ed atta a governare un regno» (I iii); «El dottore fia facile a persuadere; la difficultà fia la donna, ed a questo non ci mancherà modi» (II vi).

Conclusione

È impossibile, nello spazio di questa voce, dar conto d’altro, e in particolare della fisionomia stilistica delle opere rimaste fuori dalla presente ricognizione. Anche a queste, comunque, è applicabile il giudizio che dello stile del loro autore diede oltre quarant’anni fa Roberto Ridolfi: «Nelle scritture non familiari i più si esprimono, secondo il gusto del secolo, chi più chi meno, ore rotundo; mentre il Segretario fiorentino ci parla nella sua prosa con le sottili labbra serrate come lo si vede nei suoi ritratti» (Nota sull’attribuzione del Dialogo intorno alla nostra lingua, «La bibliofilia», 1971, 73, pp. 235-42; la citazione è a p. 241).

Bibliografia: F. Chiappelli, Studi sul linguaggio del Machiavelli, Firenze 1952; S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll., Torino 1961-2002; F. Chabod, Scritti su Machiavelli, Torino 1964 (in partic. Sulla composizione de Il Principe di Niccolò Machiavelli, pp. 137-93, e Il segretario fiorentino, pp. 241-78); L. Russo, Prolegomeni a Machiavelli, in Id., Machiavelli, Bari 1966, pp. 11-87; F. Chiappelli, Nuovi studi sul linguaggio del Machiavelli, Firenze 1969; L. Vanossi, Situazione e sviluppo del teatro machiavelliano, in Lingua e strutture del teatro italiano del Rinascimento, Padova 1970, pp. 1-108; J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici (1499-1512): nascita di un pensiero e di uno stile, Padova 1975; M. Pozzi, Machiavelli e Guicciardini: appunti per un capitolo di storia della prosa italiana, in Id., Lingua e cultura del Cinquecento. Dolce, Aretino, Machiavelli, Guicciardini, Sarpi, Borghini, Padova 1975, pp. 49-72; P. Trovato, introduzione a N. Machiavelli, La vita di Castruccio Castracani da Lucca, a cura di R. Brakkee, Napoli 1986, pp. 13-44; D. Fachard, nota introduttiva a Consulte e Pratiche della Repubblica fiorentina 1505-1512, a cura di D. Fachard, Genève 1988, pp. XI-XLVIII; C. Schwarze, Grammatik der italienischen Sprache, Tübingen 1988 (trad. it. Roma 2009); L. Serianni, Grammatica italiana, Torino 1988; Grande grammatica italiana di consultazione, a cura di L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti, 3 voll., Bologna 1988-1995, 20012; A. Matucci, Machiavelli nella storiografia fiorentina. Per la storia di un genere letterario, Firenze 1991; C. Vela, Niccolò Machiavelli, in Testi nella storia, sotto la direzione di C. Segre, C. Martignoni, 2° vol., Milano 1992, pp. 21-147; D. Fachard, nota introduttiva a Consulte e Pratiche della Repubblica fiorentina 1498-1505, a cura di D. Fachard, 1° vol., Genève 1993, pp. 1-13; C. Scavuzzo, I latinismi del lessico italiano, in Storia della lingua italiana, 2° vol., Scritto e parlato, a cura di L. Serianni, P. Trifone, Torino 1994, pp. 469-94; P. Trifone, L’italiano a teatro, in Storia della lingua italiana, 2° vol., Scritto e parlato, a cura di L. Serianni, P. Trifone, Torino 1994, pp. 81-160; F. Franceschini, Lingua e stile nelle opere in prosa di Niccolò Machiavelli. Appunti, in Cultura e scrittura di Machiavelli, Atti del Convegno, Firenze-Pisa 27-30 ott. 1997, Roma 1998, pp. 367-92; S. Telve, Testualità e sintassi del discorso trascritto nelle Consulte e pratiche fiorentine (1505), Roma 2000; G. Frenguelli, Testualità e sintassi del periodo nell’Arte della guerra di Niccolò Machiavelli, in Id., Tre studi di sintassi antica e rinascimentale, Roma 2002, pp. 89-133; S. Bozzola, Tra Cinque e Seicento. Tradizione e anticlassicismo nella sintassi della prosa letteraria, Firenze 2004; G. Inglese, Per Machiavelli. L’arte dello stato, la cognizione delle storie, Roma 2006; P.V. Mengaldo, Attraverso la prosa italiana. Analisi di testi esemplari, Roma 2008; A. Montevecchi, C. Varotti, Nota introduttiva alle Istorie fiorentine, in N. Machiavelli, Opere storiche, t. 1, coord. di G.M. Anselmi, a cura di A. Montevecchi, C. Varotti, Roma 2010, pp. 79-84; Grammatica dell’italiano antico, a cura di G. Salvi, L. Renzi, 2 voll., Bologna 2010; F. Bruni, Sul lessico politico di Guicciardini. Primi assaggi, in La Storia d’Italia di Guicciardini e la sua fortuna, a cura di C. Berra, A.M. Cabrini, Milano 2012, pp. 221-58; M. Dardano, Note sul Principe, «La lingua italiana», 2013, 9, pp. 57-99. Si veda inoltre: G. Patota, S. Telve, La lingua di Niccolò Machiavelli, 2000, http://www.italicon.it/moduliicon/M00326/M00326.pdf (1° luglio 2014).