Schengen, ti odio: tornano le frontiere

Schengen, ti odio: tornano le frontiere

La Convenzione del 1996 non è stata solo un mezzo per incrementare la mobilità interna e i flussi economici per un vero mercato comune, ma anche uno strumento che spinge l’Unione a sentirsi ‘una’. Culture politiche nazionali sensibili al tema del ‘confine’ come elemento identitario assestano duri colpi a questo modello.

Ma i costi della sua caduta sarebbero enormi.

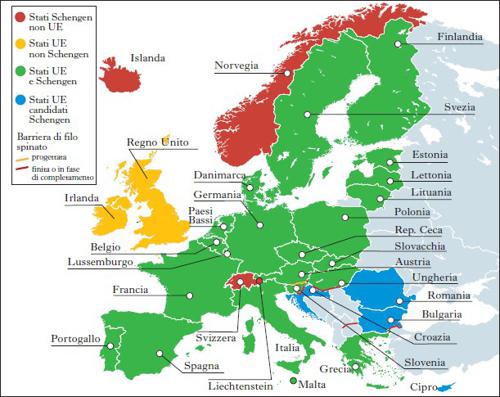

La caratteristica dell’accordo di Schengen è quella di essere stato una delle realizzazioni più significative e simboliche dell’Unione Europea. Nato nel 1985 come accordo tra Francia, Germania e paesi del Benelux (tutti Stati che per ragioni storiche condividevano il senso del valore dell’abbattimento dei controlli alle loro frontiere), nel 1996 la Convenzione per l’applicazione dell’accordo di Schengen comprendeva ormai anche l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l’Austria, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. Altri Stati si sono aggiunti in seguito, anche membri esterni all’Unione Europea (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e, dopo l’incorporamento della Convenzione di Schengen nel trattato di Amsterdam (1999), essa oggi comprende 26 membri (22 sono membri dell’Unione; invece Regno Unito, Irlanda, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia non hanno mai aderito).

Il meccanismo Schengen rappresenta un sistema in linea con la filosofia dell’Unione e la sua evoluzione storica: massima liberalizzazione (in questo caso, libertà di movimento) all’interno dei confini dei paesi partecipanti, ma uniformazione dei meccanismi di controllo nei confronti dell’esterno implementando sistemi informativi comuni per la verifica dell’identità di chi si presenta alle frontiere dell’area Schengen, compreso un sistema di ‘visti Schengen’ che è entrato in vigore nel 2010. Da notare che nessuno dei paesi non UE che hanno firmato la convenzione è un vero e proprio ‘paese di frontiera’; la gestione del controllo sulle immigrazioni clandestine ricade quindi in gran parte sui paesi dell’Unione, che la esercitano amplificando il controllo extra UE e dotandosi di strumenti di coordinamento, informativi e di uniformazione delle procedure. Il sistema Schengen non è quindi soltanto un mezzo per garantire la mobilità interna delle persone, bensì è anche uno strumento in un certo qual modo identitario per l’Unione, spinta a sentirsi più ‘una’ proprio per la condivisione tra tutti gli Stati partecipanti delle frontiere esterne che diventano frontiere ‘comuni’. Non stupisce quindi che paesi come il Regno Unito, che ‘europei’ si sono sempre sentiti molto poco, abbiano sottolineato la loro insularità e la loro necessità di mantenere il controllo delle frontiere, rifiutando in blocco di partecipare alla convenzione. Torna in mente la battuta di Churchill, circa l’essere la Gran Bretagna «in Europe, but not of it»; e questo non essere parte dell’Europa spiega molte delle cautele britanniche.

Molteplici le motivazioni del rifiuto che sono state avanzate a riguardo da Londra: per esempio che in quel paese il personale che controlla le frontiere non appartiene soltanto a un corpo di polizia ma comprende anche impiegati civili; oppure, molto più sinceramente, l’ammissione che la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione si deve fermare al Canale della Manica, poiché la Gran Bretagna, pur godendo dei vantaggi del mercato unico, non vuole condividerne anche i rischi legati a flussi di popolazione non perfettamente controllabili dal governo di Londra.

C’è ovviamente un fondo di contraddizione nella posizione britannica: il sistema Schengen è strettamente legato alla realizzazione del mercato unico per il semplice motivo che le merci si muovono quasi sempre insieme alle persone o grazie a esse; una volta che si accoglie il principio del mercato comune (e neppure la signora Thatcher ha mai nascosto il suo favore per i vantaggi dell’integrazione commerciale) anche il movimento delle persone deve incontrare le stesse agevolazioni garantite a merci, servizi e capitali. Andando poi nel dettaglio di altri ‘rifiuti’ di Schengen, come nel caso irlandese, esso assume i contorni della beffa se si pensa a quanto lo Stato irlandese ha guadagnato ospitando imprese straniere grazie ad agevolazioni fiscali possibili accanto ai vantaggi del mercato unico europeo.

Insomma, Schengen rappresenta, nel bene e nel male, uno strumento eccezionale per realizzare il mercato comune, ma particolarmente scomodo per chi vuole selezionare à la carte i vantaggi dell’integrazione economica, prendendo solo ciò che risulta vantaggioso o conveniente.

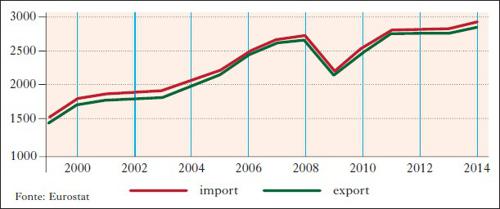

Schengen ha rappresentato un potente strumento di incremento dei flussi economici interni: lo scambio commerciale interno al mercato unico dell’Unione Europea ammonta attualmente a più di 2800 miliardi di euro annui, con un volume di 1700 milioni di tonnellate di merci che si muovono attraverso i confini dell’Unione. Si tratta di dati che configurano l’Unione Europea come la prima realtà commerciale mondiale già solo considerando l’interscambio interno, e senza considerare le esportazioni extra UE che non entrano in questo computo (tanto per avere un’idea, gli Stati Uniti esportano merci ‘solo’ per 1400 miliardi di dollari, la metà in valore dei movimenti commerciali interni al solo mercato unico europeo).

Schengen non serve quindi solo ad aumentare la facilità di movimenti turistici o a rendere più facile viaggiare in Europa, ma è anche essenziale per il mantenimento dei vantaggi del mercato unico. Stime della Commissione europea, datate marzo 2016, indicano infatti tra 1,3 e 5,2 miliardi di euro i costi aggiuntivi che si avrebbero qualora il meccanismo Schengen subisse crescenti impedimenti o addirittura venisse a cadere; costi aggiuntivi che aumenterebbero il prezzo dei beni all’ingrosso e si riverserebbero inevitabilmente sui prezzi al consumo. Sempre la Commissione europea ha indicato in Polonia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Repubblica Ceca le realtà economiche che sopporterebbero più pesantemente i costi del ‘non Schengen’.

Un’altra voce che inciderebbe sul bilancio complessivo è il calo dei flussi turistici interni dovuti al ritorno dei controlli: sempre la Commissione ha ipotizzato 13 milioni di notti in meno a causa della reintroduzione dei controlli di frontiera e al conseguente scoraggiamento dei turisti a breve termine; sempre da computare tra i costi vi sarebbe anche l’aumento del personale di controllo da assumere e l’aumento del tempo perso alla frontiera per quel milione e 700.000 lavoratori frontalieri che si muovono quotidianamente tra gli Stati europei per raggiungere il posto di lavoro. Uno scenario forse un poco esagerato quello della Commissione, ma uno scenario comunque preoccupante che va ben oltre il puro dato retorico dell’Europa ‘senza frontiere’ che sarebbe a rischio a causa della pressione migratoria. Schengen tuttavia, come si diceva all’inizio, non è un sistema basato sulla liberalizzazione e basta. Le frontiere esterne esistono e sono controllate, e il sistema stesso implica il monitoraggio costante di ciò che i diversi Stati membri intendono prioritario per la loro sicurezza e tranquillità; è per questo motivo che Schengen prevede procedure per la sospensione temporanea del sistema e la reintroduzione di controlli di frontiera. Paradossalmente, però, tali ‘rotture’ del sistema di Schengen non si sono verificate a opera dei paesi più esposti alla pressione migratoria esterna (quelli, per intendersi, che si affacciano sul Mediterraneo: Spagna, Italia, Grecia), bensì sono state fatte dai paesi che rappresentano in un certo senso la destinazione finale di tale flusso. In primis la Germania, che il 13 settembre 2015 ha reintrodotto i controlli alla frontiera con l’Austria a causa dell’arrivo di centinaia di migranti filtrati dall’Italia e dalla Slovenia attraverso il corridoio turco. La Germania è stata seguita a cascata da alcuni paesi, tutti dell’area danubiano-balcanica o nordeuropea: l’Austria (16 settembre 2015, per i confini con la Slovenia in particolare, ma anche con l’Italia); Slovenia (dal 17 settembre al 16 ottobre, per i confini con l’Ungheria), di seguito imitata dall’Ungheria che il 17 ottobre ha a sua volta reintrodotto i controlli con la Slovenia, cominciando peraltro a costruire una barriera fisica invalicabile, quasi un muro, al suo confine meridionale con la Serbia. Poi è stata la volta del nord Europa: Svezia, Norvegia e Danimarca hanno sospeso Schengen dal novembre 2015 al marzo 2016 e anche il Belgio ha reintrodotto i controlli tra le Fiandre e la Francia, dalla fine di febbraio alla fine di marzo 2016, presentando così, in un certo senso, una rottura altamente simbolica perché intervenuta tra 2 Stati fondatori del sistema di Schengen e lungo i quali la frontiera per molto tempo non ha più avuto alcun significato.

Oggi Schengen è diventato quindi un elemento complesso, delicato, molto soggetto agli umori legati alla pressione migratoria esterna e quindi non solo legato al funzionamento del mercato unico ma anche con una notevole valenza simbolica. «Don’t touch my Schengen», slogan lanciato dai giovani federalisti europei riuniti nella JEF (Jeunesse européenne fédéraliste), è diventato un richiamo abbracciato da molti parlamentari europei e si è trasformato in una campagna di mobilitazione collettiva dei movimenti europeisti. Resta il problema della piena accettazione di Schengen da parte di culture politiche nazionali particolarmente sensibili al tema del ‘confine’ come elemento identitario assoluto (soprattutto nell’est Europa) e messe a confronto con il problema della emigrazione extraeuropea. Schengen non c’entra molto con il fenomeno migratorio esterno, ma inevitabilmente diventa un elemento in gioco quando si comincia a pensare che l’unica via per difendersi sia non la cooperazione e l’istituzione di meccanismi di controllo integrati, bensì la chiusura sic et simpliciter dei confini.

Inevitabilmente, solo un approfondimento dell’integrazione politica, oltre che economica, può essere lo scenario in cui tali meccanismi integrati possono essere implementati con maggiore efficacia, e questo lascia aperto il problema del futuro di Schengen come accordo per garantire la mobilità interna e dare un senso alla ‘unità’ dell’Unione.

I numeri di Schengen

- 26 i paesi aderenti a Schengen (22 UE + 4 extra UE).

- 1,7 milioni le persone che lavorano in un paese dell’area Schengen diverso da quello in cui vivono.

- 3,5 milioni le persone che attraversano ogni giorno un confine interno dell’area Schengen.

- 24 milioni i viaggi di lavoro annuali nell’area Schengen.

- 57 milioni i movimenti annuali di beni attraverso i confini interni di Schengen.

- Tra 1,3 e 5,2 i miliardi di euro i costi diretti immediati annuali di un eventuale ripristino delle frontiere.

C’è un futuro per Schengen? di Vincenzo Piglionica

Il referendum di ottobre in Ungheria.

«Volete che l’Unione Europea possa ordinare la ricollocazione obbligatoria di cittadini non ungheresi in Ungheria anche senza l’approvazione dell’Assemblea nazionale?». Il 2 ottobre, gli elettori magiari sono stati chiamati a rispondere a questo quesito. Scontata l’opzione vincitrice: i cittadini che si sono recati alle urne hanno espresso quasi plebiscitariamente (98,36%) la loro contrarietà a tale ipotesi, opponendosi dunque di fatto a quei meccanismi – obbligatori e vincolanti – stabiliti dall’UE per la ricollocazione dei migranti in evidente bisogno di protezione internazionale. Il primo ministro Viktor Orbán non può però essere pienamente soddisfatto: solo il 44,08% degli aventi diritto si è infatti recato alle urne, una percentuale lontana dal quorum del 50%+1 necessario a convalidare gli esiti del referendum. Dai palazzi europei era comunque arrivata una doverosa precisazione: qualunque orientamento fosse stato espresso, avrebbe avuto valore solo per il futuro; dunque Budapest avrebbe dovuto accogliere la sua quota di profughi già stabilita. Subito dopo il voto, il premier Orbán ha parlato di straordinaria vittoria e ribadito il diritto degli ungheresi a decidere con chi vivere, senza ingerenze esterne.

La paura dell’invasione.

«Tudta?», ossia «Lo sapevi?», era la parola d’ordine che campeggiava sui cartelloni della ‘campagna informativa’ per il no: «Sapevi che dall’inizio della crisi migratoria sono aumentati i casi di molestie sulle donne?» o che «Dietro gli attentati di Parigi ci sono dei migranti?». Quest’ultimo è stato uno degli assunti di base del pensiero di Orbán: l’unica domanda riguarda il momento in cui siano entrati in Europa, ma di base tutti i terroristi sono stati migranti. Il flusso incessante di profughi aveva già alimentato i timori dell’invasione – portando all’avvio della triste stagione dei muri – ma gli attentati in Francia o le aggressioni contro le donne nella notte di Capodanno a Colonia hanno radicato la paura. Se dunque il Vecchio continente vuole davvero recuperare la propria sicurezza, non c’è alternativa – secondo il premier ungherese – al rafforzamento delle frontiere esterne: in questa prospettiva, il leader magiaro ha cercato di presentarsi come un difensore di Schengen, sostenendo che solo grazie a un controllo potenziato dei confini esterni – sottoposti alle pressioni di milioni di persone «di cui non si sa nulla» – è possibile conservare intatte le libertà conquistate.

Quanto alle barriere erette lungo i confini con Serbia e Croazia, l’Ungheria ha precisato che l’obiettivo primario era quello di bloccare innanzitutto l’accesso di migranti illegali nello spazio di Schengen: dunque, una forma di protezione dell’area.

Schengen 2.0.

In risposta al sistema delle ricollocazioni tramite quote obbligatorie, ad aprile Orbán ha lanciato il suo piano Schengen 2.0: pieno controllo – con responsabilità in capo agli Stati nazionali – delle frontiere esterne, anche sui cittadini UE; registrazione dei dati biometrici di chi attraversa il confine extra Schengen; completamento delle procedure di asilo in Stati terzi; ritorno dei migranti illegali nei paesi di origine – se sicuri – o di transito. Ultimo punto, la piena competenza nazionale nell’affrontare i problemi demografici e del mercato del lavoro; dunque nessuna ‘invasione’ straniera legittimata dall’UE per risolvere tali questioni.

Una crisi diffusa.

Eppure, ci sono stranieri e stranieri. La linea dura ungherese si ammorbidisce infatti con l’adesione a un programma di investimento: 300.000 euro in speciali bond governativi di durata quinquennale – i cd. residency bond – e in cambio la residenza permanente, con conseguente diritto alla libera circolazione.

Come testimoniano però la politica dei muri e il ripristino dei controlli alle frontiere, la crisi è ormai strutturale. Accanto alle rigide posizioni degli Stati dell’Europa orientale ci sono situazioni di malessere diffuso, interpretate dai movimenti euroscettici o antieuropei: secondo Marine Le Pen, la crisi migratoria ha svelato l’«infamia di Schengen», e anche la leader di Alternative für Deutschland Frauke Petry ha dichiarato che Schengen è già fallito. Norbert Hofer, candidato alla presidenza dell’Austria con il Freiheitliche partei Österreichs (FPÖ), ha poi sostenuto la necessità dei controlli alla frontiera del Brennero, mentre nel febbraio 2015 Geert Wilders – leader nei Paesi Bassi del Partito per la libertà – ha dichiarato l’importanza di una deislamizzazione del paese e dell’abbandono dell’area Schengen, per riassumere il pieno controllo delle frontiere. Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi: realtà in cui, tra la fine del 2016 e tutto il 2017, gli elettori saranno chiamati alle urne.