tiroide

tiroide

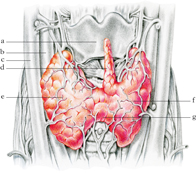

Ghiandola endocrina localizzata nella loggia anteriore del collo, davanti alla trachea, del peso di 10÷25 g, costituita da due lobi, destro e sinistro, connessi attraverso l’istmo. Compongono questa ghiandola cellule di diversa natura: di partic. importanza sono le cellule follicolari, o tireociti, responsabili della sintesi ormonale, e le cellule parafollicolari (o cellule C), preposte alla produzione di calcitonina (ormone coinvolto nel metabolismo del calcio).

Il follicolo tiroideo

L’unità funzionale della ghiandola è il follicolo tiroideo, che consiste in uno strato di cellule epiteliali disposte intorno a un’ampia cavità centrale contenente la colloide, la quale rappresenta circa il 30% della massa tiroidea e contiene la proteina tireoglobulina. Questa molecola ricopre un ruolo centrale nella sintesi e nell’accumulo di ormone tiroideo.

Gli ormoni tiroidei

La t. produce ormoni sotto forma di tetraiodotironina, o tiroxina (T4), e triiodotironina (T3). La T3 circolante deriva principalmente dalla metabolizzazione della T4 negli organi bersaglio, operata dall’enzima deiodinasi, appartenente alla classe delle ossidoreduttasi. Entrambi gli ormoni derivano dall’amminoacido tirosina e sono prodotti in risposta alla stimolazione esercitata dal TSH, prodotto dall’adenoipofisi. Il rilascio di TSH è a sua volta regolato da un fattore ipotalamico stimolante (TRH). La secrezione di TSH e TRH varia (con meccanismo a feedback) in relazione ai livelli circolanti di T3 e di T4, e in partic. delle loro rispettive frazioni libere (FT3 ed FT4), corrispondenti alle quote circolanti in forma non legata alla proteina di trasporto (TBG). La produzione ormonale tiroidea è dipendente dall’introito alimentare di iodio. Tale elemento è prontamente assorbito da sorgenti alimentari, rappresentate in partic. da sale iodato, pesce e piante cresciute in territori ricchi di iodio. La quantità di iodio eliminata per via renale è proporzionale alla quota introdotta quotidianamente attraverso il cibo. Il fabbisogno giornaliero di iodio può modificarsi in svariate condizioni, ed è tipicamente incrementato in gravidanza.

La funzione tiroidea

Gli ormoni tiroidei, interagendo con specifici recettori, regolano il metabolismo, la crescita e la differenziazione di molteplici tessuti bersaglio. Questi ormoni sono necessari per il normale sviluppo del sistema nervoso centrale durante la vita fetale e nelle prime settimane di vita extrauterina. Gli ormoni tiroidei influenzano inoltre la crescita staturale, la funzione cardiaca e quella respiratoria, regolano la motilità intestinale, stimolano i processi ossei di formazione e riassorbimento e inducono un aumento del consumo tessutale di ossigeno.

Tumori maligni della tiroide

Sono classificati in base al tipo di cellule da cui originano. Approssimativamente il 95% dei tumori origina da cellule epiteliali tiroidee (carcinomi non midollari) e sono suddivisi in 4 sottotipi istologici: papillare (85%), follicolare (11%), a cellule di Hürtle (3%) e anaplastico (1%). Il carcinoma midollare della tiroide origina dalle cellule parafollicolari della tiroide sintetizzanti calcitonina e rappresenta circa il 5% delle neoplasie tiroidee maligne: nel 20% trattasi di neoplasia familiare, parte di una sindrome da neoplasie endocrine multiple alle quali può associarsi il feocromocitoma (➔).

La patologia nodulare

La patologia nodulare tiroidea è estremamente comune: è riscontrata alla palpazione nel 4÷8% degli adulti e nel 13÷67% quando viene utilizzata la metodica ultrasonografica a fini diagnostici. Negli studi autoptici, tale prevalenza si aggira intorno al 50%. La prevalenza della tireopatia nodulare incrementa con l’età ed è tipicamente più alta nel sesso femminile rispetto a quello maschile.

Nonostante il cancro della tiroide rappresenti solo circa l’1% di tutti i tumori maligni diagnosticati nella popolazione generale, e sia causa dello 0,5% delle morti da cancro, tale neoplasia compare in ca. il 5% dei noduli tiroidei. La maggior parte dei noduli tiroidei non si associa a sintomatologia specifica; di sovente riscontrati all’autopalpazione dal paziente stesso o rilevati casualmente nel corso di esami strumentali effettuati per problematiche di pertinenza non tiroidea (per es., ecodoppler dei vasi epiaortici, TC, ecc.), tali tumefazioni corrispondono spesso a processi di natura benigna, quali più frequentemente macroaree di raccolta di colloide, cisti complicate, aree focali di tiroidite o adenomi.

Anamnesi

Definiscono un maggior rischio o sospetto di malignità una familiarità per patologie tiroidee o altre endocrinopatie, una pregressa esposizione del collo a radiazioni ionizzanti, la presenza di sintomi specifici (senso di soffocamento, disfonia, disfagia, specie se a insorgenza tumultuosa), un incremento volumetrico del nodulo o la presenza di una tumefazione dura e fissa alla palpazione del collo, la presenza di linfoadenopatia laterocervicale. In partic., l’esposizione della ghiandola tiroidea a radiazioni ionizzanti contribuisce ad aumentare l’incidenza di noduli tiroidei sia di natura benigna che maligna, tanto che la frequenza di malignità in un nodulo palpabile riscontrato in tiroide precedentemente irradiata va dal 20% al 50%.

Esami di laboratorio

Irrinunciabile momento nella diagnostica del nodulo tiroideo, la valutazione della funzionalità tiroidea può prevedere, in una fase iniziale, la sola determinazione dei livelli circolanti di TSH e, qualora i valori rilevati risultino alterati, può estendersi successivamente alla misurazione delle concentrazioni ematiche delle frazioni libere degli ormoni tiroidei (FT4 e FT3) ed eventualmente del titolo degli anticorpi antitireoperossidasi e antitireoglobulina. Questi autoanticorpi sono frequentemente riscontrati nel morbo di Basedow-Graves e nella tiroidite di Hashimoto. Gli anticorpi antirecettore del TSH (TR-Ab) sono invece patognomonici del morbo di Basedow-Graves. Le metodiche di dosaggio ormonale, in particolare del TSH, disponibili nella maggioranza dei laboratori, si caratterizzano per l’alta sensibilità, e permettono al medico di fare diagnosi anche delle forme sottili (subcliniche) di disfunzione tiroidea. La tireoglobulina (Tg) è il maggiore costituente della colloide e rappresenta il precursore degli ormoni tiroidei. I livelli sierici di tale proteina possono essere elevati in numerose patologie tiroidee: incrementi significativi si verificano generalmente nel gozzo e nel corso di tiroiditi. Il dosaggio della Tg è fondamentale nel follow-up dei soggetti precedentemente sottoposti a tiroidectomia totale per patologia tiroidea maligna. La calcitonina è prodotta dalle cellule parafollicolari della tiroide e i suoi livelli sono patognomicamente elevati nei pazienti affetti da carcinoma midollare della tiroide; il dosaggio delle concentrazioni ematiche di tale sostanza può rappresentare un valido e pratico marcatore tumorale, di estrema utilità nel diagnosticare precocemente le forme neoplastiche familiari.

Esami strumentali

La scintigrafia tiroidea riveste un ruolo limitato nella diagnostica del nodulo tiroideo. In passato, prima che la metodica ultrasonografica si diffondesse, la scintigrafia era impiegata nella stratificazione del rischio tumorale. Caratterizzava i noduli in base all’abilità nel concentrare (captare) l’isotopo (iodio radioattivo, 131I) distinguendo i noduli in iperfunzionanti (cosiddetti ‘caldi’), ipofunzionanti (cosiddetti ‘freddi’) o normofunzionanti. Approssimativamente l’80÷85% dei noduli tiroidei è freddo e di questi il 10÷15% è maligno. A oggi è generalmente raccomandato l’uso della scintigrafia tiroidea in presenza di valori di TSH inferiori alla norma, al fine di determinare la causa dell’ipertiroidismo.

L’ecografia tiroidea rappresenta una metodica economica, facilmente effettuabile e non invasiva, la cui superiorità nel rivelare la patologia nodulare nei confronti dell’esame clinico (palpatorio) è stata ampiamente documentata. L’esame ultrasonografico permette di ottenere molte informazioni sulla ghiandola (dimensioni, forma, modalità di risposta al segnale) e sulle catene linfonodali laterocervicali: in presenza di patologia nodulare può definire la uni- o multifocalità della patologia, le dimensioni e il contenuto (solido, liquido, misto), e la presenza di caratteristiche ad alto valore predittivo di malignità (per es., microcalcificazioni).

L’agoaspirazione effettuata con ago sottile (FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy) rappresenta il più importante step nella valutazione del nodulo tiroideo e permette di ottenere specifiche informazioni circa la natura (composizione cellulare) del nodulo. Può essere effettuata mediante sola palpazione, ma se assistita o guidata da un’ecografia contestuale garantisce i migliori risultati in termini di sensibilità. Il materiale recuperato all’agoaspirazione viene generalmente strisciato su vetrino e avviato all’esame citologico. L’uso dell’agoaspirazione ha determinato una riduzione del numero di soggetti richiedenti interventi chirurgici (tiroidectomia) e incrementato le diagnosi di patologie tiroidee maligne.

Francesco Romanelli

Giorgio Fattorini