L'Africa, tra crisi locali e sfide globali

di Maria Cristina Ercolessi

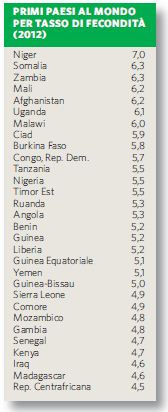

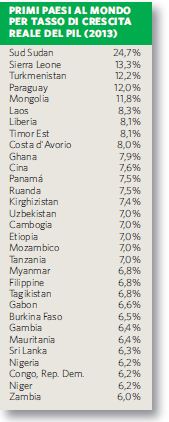

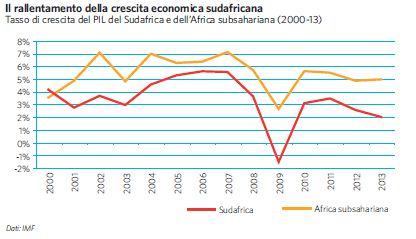

La rinascita economica

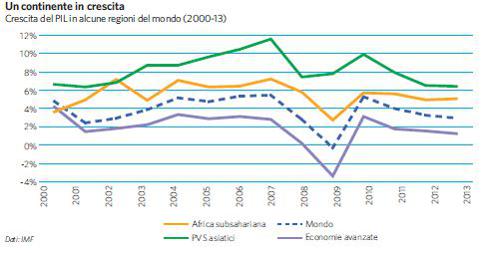

Panafricanismo e ‘Rinascimento africano’ sono i temi attorno ai quali si è celebrato il cinquantenario della fondazione, nel 1963, dell’Organizzazione per l’unità africana, dal 2002 sostituita dall’Unione Africana (Au). Il sentimento di rinascita è stato sostenuto nel nuovo millennio da una netta inversione di tendenza nell’economia del continente. Con una popolazione in costante aumento, sempre più giovane e urbanizzata, nell’ultimo decennio l’Africa ha mostrato un dinamismo economico senza precedenti, con tassi di crescita attestati su una media annua del 5% che hanno assorbito anche gli effetti della crisi finanziaria globale del 2008. Grazie ai corsi internazionali delle materie prime e dell’energia che rimangono relativamente alti, sono stati i paesi con grandi dotazioni di risorse, il petrolio in particolare, a beneficiare maggiormente della crescita.

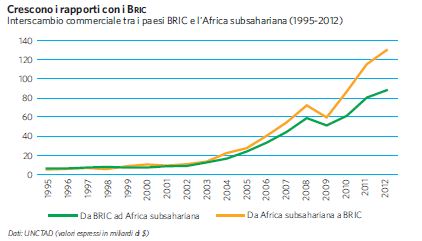

Dopo decenni di stagnazione, il commercio internazionale dell’Africa si è intensificato, tanto che oggi l’export del continente rappresenta in valore circa il quadruplo di quello dei primi anni 2000. E se in termini assoluti le esportazioni africane sono aumentate verso tutte le aree, è profondamente cambiata la gerarchia relativa dei maggiori importatori dall’Africa, con le economie emergenti che rendono conto oggi del 22% dell’export africano contro l’8% del 2000 (con la sola Cina passata dal 3 al 13%), mentre la quota di Eu più Usa è scesa dal 64 al 43%.

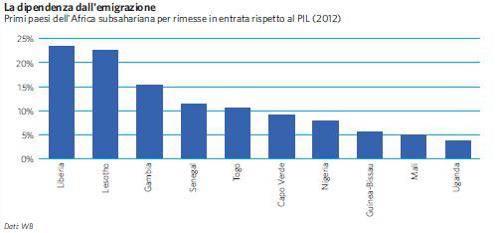

Un andamento simile è riscontrabile per i flussi finanziari dall’estero, quadruplicati nel corso dell’ultimo decennio. Anche in questo caso si registra un mutamento nelle tipologie dei flussi: all’incremento degli investimenti diretti esteri (ide) si affianca una stagnazione degli aiuti allo sviluppo e un’intensificazione delle rimesse dei migranti, che, con oltre 60 miliardi di dollari l’anno, hanno ormai superato sia gli investimenti, sia gli aiuti.

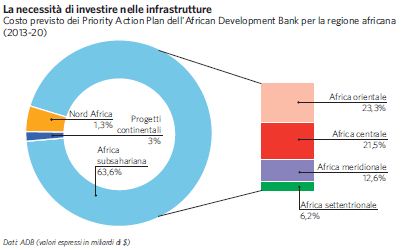

Sotto la spinta dei ‘nuovi partner’, come Cina e Brasile, e delle istituzioni o dei programmi panafricani (Banca africana di sviluppo e Nepad - New Partnership for African Development), un accento crescente è stato posto sullo sviluppo delle infrastrutture: trasporti sia stradali sia ferroviari; energia, dal settore petrolifero alle rinnovabili fino alle grandi dighe per produrre energia idroelettrica; nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione; sviluppo urbano. Secondo alcune stime, la metà della recente crescita è attribuibile agli investimenti nelle infrastrutture, in gran parte effettuati dal settore pubblico africano.

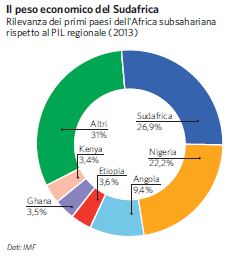

Infine, sebbene il commercio interafricano sia ancora modesto, vi sono segnali di una maggiore cooperazione commerciale a livello regionale, mentre appaiono in crescita i flussi interafricani di ide, dominati da Sudafrica e Nigeria.

Alla vigilia della scadenza nel 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, rimane ancora il dubbio su chi abbia effettivamente beneficiato della veloce crescita dell’ultimo decennio: gli indici di sviluppo umano rimangono i più bassi del mondo, mentre si approfondisce la diseguaglianza di reddito e l’emarginazione sociale. Percentuali elevate delle popolazioni sono intrappolate in una povertà che rischia di diventare cronica a causa del mancato accesso a servizi e diritti sociali fondamentali (istruzione, salute, acqua, cibo, sicurezza), nelle estese periferie urbane come nelle campagne che si vanno svuotando.

Rimangono poi interrogativi sulla sostenibilità del modello di crescita dei ‘leoni africani’. La rendita internazionale non è stata impiegata per finanziare trasformazioni strutturali capaci di aumentare produttività, valore aggiunto e posti di lavoro. Emblematico è il caso dell’agricoltura, dove ancora risulta impiegata una buona parte della popolazione. Raggiunte da crescenti flussi di investimenti stranieri destinati alla produzione agroalimentare o di biofuel, le campagne africane sono sottoposte a vasti processi di espropriazione e privatizzazione di fatto, a danno soprattutto dei piccoli agricoltori e a beneficio spesso dei ‘nuovi capitalisti’ africani. Si accetti o meno la nozione di ‘land grabbing’, la piccola produzione contadina rimane il settore storicamente più penalizzato, mentre sta crescendo una questione della terra che la falsa idea di un’ampia disponibilità di suoli coltivabili non può mascherare.

Su altri piani, la crescita sostenuta dei flussi esterni di capitale è altamente concentrata in pochi paesi (Nigeria, Sudafrica, Egitto, Marocco, Repubblica Democratica del Congo - Rdc), dotati di risorse naturali, popolazioni e mercati relativamente ampi, nonché consistenti rimesse dall’estero dei propri migranti. Con qualche piccola variazione, gli stessi modelli di concentrazione degli ide e dei finanziamenti esteri si riproducono anche per i Brics, mentre la crisi dell’occupazione europea sta producendo contraccolpi negativi per i lavoratori migranti e le loro rimesse.

, , , ,

Il ritorno dell’instabilità politica

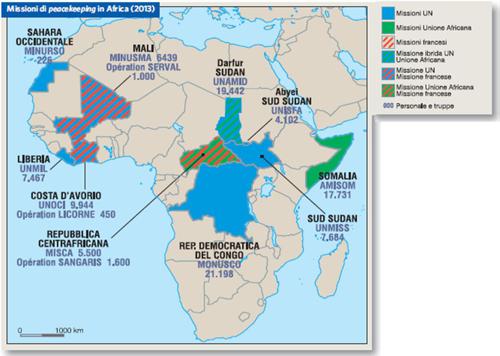

Dopo aver registrato nel primo decennio del 21° secolo apparenti progressi nella istituzionalizzazione dei processi democratici ed elettorali, una riduzione dei conflitti militari, un potenziamento della capacità di gestione dei conflitti, le istituzioni africane (Au e organismi regionali) mostrano di nuovo gravi difficoltà nella gestione di instabilità e conflittualità. Gli sviluppi delle rivolte in Nord Africa e la crisi egiziana; l’intervento internazionale in Libia; il colpo di stato, la rivolta dei Tuareg e l’intervento francese in Mali; l’indipendenza del Sud Sudan e lo scoppio del conflitto tra le diverse fazioni dell’ex movimento di liberazione; l’avvitamento del conflitto nella Repubblica Centrafricana (Rca) e il potenziamento della presenza militare francese; l’inesauribile crisi della Rdc; la precarietà della situazione somala, sono solo le manifestazioni più acute di una ripresa dell’instabilità che investe, oltre alla tradizionale area dei Grandi Laghi, tutta la regione sahariana-saheliana, facendo emergere nuove (e probabilmente solo provvisorie) ‘potenze locali’, come dimostra il ruolo del già ‘stato-fallito’ del Ciad negli interventi militari in Mali e Rca. Si sta manifestando una ristrutturazione della statualità africana, così come era tradizionalmente intesa in epoca post-coloniale, che minaccia di mettere in discussione i capisaldi dell’architettura di pace e sicurezza che l’Au è andata erigendo. Lo slogan ‘soluzioni africane ai problemi africani’ ha mostrato debolezze politiche e operative. Le operazioni di pace africane hanno dovuto in alcuni casi riformularsi come missioni ibride Au-Un o passare il testimone all’organizzazione internazionale.

Relativamente più efficaci si sono dimostrate le missioni militari condotte dagli organismi regionali africani, prima fra tutti l’Ecowas (Economic Community of West African States), ma gli sviluppi in Mali e Rca hanno evidenziato i limiti anche di questo tipo di operazioni: la difficoltà a determinare quale organizzazione regionale (nel caso di sovrapposizione di membership del paese in conflitto) debba intervenire, con quale mandato e con quali tempi; diseguali performances nel campo della sicurezza delle diverse organizzazioni regionali africane, come diseguali sono le capacità di leadership dei paesi-membri più forti; fazionalizzazione delle stesse forze di intervento. Ne costituiscono un esempio gli scontri in Rca tra contingente ciadiano e contingente burundese alla fine del 2013. Il risultato è che gli strumenti elaborati dall’Africa per rispondere con strategie e mezzi propri alle crisi e ai conflitti allo scopo di evitarne o almeno minimizzarne l’internazionalizzazione hanno finito – per le loro intrinseche debolezze – per favorire un ritorno in forza dell’intervento militare straniero.

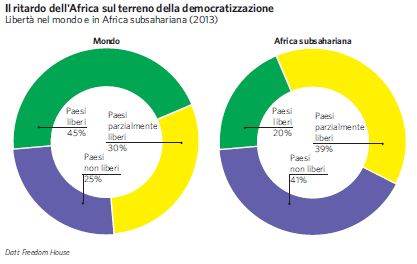

Se elezioni e cambi di governo pacifici sono diventati routine negli ultimi anni, non mancano tuttavia tendenze che mettono sotto pressione le istituzioni africane nel campo della governance, della democrazia e dei diritti umani.

I primi anni Duemila hanno visto una crescita significativa degli episodi di protesta politica e sociale, concentrati soprattutto nel Nord Africa e in Sudafrica, ma per estensione anche negli altri paesi, in risposta all’approfondimento della diseguaglianza (vertenze sindacali, lotte per l’accesso ai servizi, ecc.). D’altro lato, le stesse elezioni e la loro credibilità sono sempre più messe in discussione, come dimostrano i casi di violenza politica pre e post-elettorale.

Al fondo della ripresa di questi fenomeni si ripropone la questione della legittimità delle istituzioni e dei governanti africani per come viene percepita all’interno rispetto alla legittimità accordata dal sistema internazionale. Una spia di questa contraddizione è la polemica avviata da importanti governanti africani e in qualche misura dalla stessa Au sull’operato del Tribunale penale internazionale per aver messo sotto accusa, oltre a una serie di warlords, alcuni capi di stato africani, come i presidenti di Sudan e Kenya, per crimini perpetrati contro le loro popolazioni. Al di là del merito delle singole questioni, la reazione all’operato di quella che viene criticamente definita come ‘African Criminal Court’, per la particolare concentrazione di accuse sul continente, mostra bene lo scarto nelle percezioni e nelle politiche da adottare sui temi della giustizia e della riconciliazione a seguito di conflitti e crimini di guerra, uno scarto non ancora colmato a 20 anni dal genocidio del Ruanda.

, , , ,

Nuovi scenari di competizione internazionale

Il rimescolamento di carte avvenuto nel 2011 con la caduta di Hosni Mubarak in Egitto, di Zine El Abidine Ben Ali in Tunisia e Mu’am-mar Gheddafi in Libia sta ancora producendo i suoi effetti contraddittori sulle relazioni internazionali del continente.

Gli Stati Uniti di Obama, se persistono su una war on terror in versione rivisitata (meno esposizione politico-diplomatica, più intelligence e militarizzazione ‘coperta’), sembrano preferire un ruolo dietro le linee che non esclude tuttavia né la conservazione dell’Africom, né una competizione per le risorse costruita sul potenziamento delle relazioni con singoli paesi-chiave (commissioni bilaterali).

La Francia, dopo il grave contraccolpo dovuto alla caduta del regime di Ben Ali a Tunisi, ha rapidamente ripreso l’iniziativa, prima con Nicolas Sarkozy (Libia) e poi con François Hollande (Mali, Rca). Non è ancora chiaro quanto il rapporto Usa-Francia debba essere interpretato in termini di competizione per l’influenza geopolitica (come avvenuto negli anni Novanta del Novecento nell’arco di crisi che andava dal Corno alla Rdc passando per i Grandi Laghi) o come una nuova ‘divisione del lavoro’ che affida all’ex potenza coloniale alcuni compiti primari di sicurezza.

In questo quadro ancora in via di assestamento, si sono inseriti in maniera prepotente i nuovi attori emergenti. Il quinto vertice dei Brics (Durban, marzo 2013) è servito a riaffermare l’ormai decennale presenza in Africa del nuovo ‘Sud globale’ e a celebrarne la saldatura con il continente grazie all’entrata del Sudafrica nel club. Ma non ha ancora dissipato i dubbi su quanto il modello di relazioni tra i nuovi attori e l’Africa rappresenti un’alternativa concreta ai partner occidentali e alle istituzioni finanziarie internazionali, o su quanto l’intensificarsi della cooperazione Sud-Sud risulti in una relazione vantaggiosa per entrambe le parti.

Un decennio di intensa cooperazione ha già modificato in modo strutturale alcune condizioni, prima fra tutte l’opportunità per i paesi africani di diversificare le loro relazioni con l’esterno e di negoziare da posizioni più vantaggiose. I ‘nuovi’ partner tendono inoltre a non vincolare la loro cooperazione economica a condizioni di natura politica (un elemento molto attraente per i regimi africani), mentre sono portatori di modelli di sviluppo di successo che si presentano come alternativi alle ricette neoliberiste. La nozione di un ‘Beijing Consensus’ opposto al ‘Washington Consensus’ è semplicistica, ma le esperienze di Cina, India e Brasile vedono un ruolo importante affidato allo stato nella promozione dello sviluppo, nella formazione del capitale umano, nella lotta alla povertà, che presenta grande interesse per i governi africani.

Oltre all’intensificazione delle relazioni economiche che ha reso i Brics molto competitivi con i partner Oecd, Cina, India e Brasile hanno saputo valorizzare più dei paesi occidentali la risorsa politica e simbolica delle relazioni diplomatiche: i loro leader e ministri visitano con grande frequenza il continente e hanno introdotto forum regolari di cooperazione ai massimi livelli. Tutti possono sfruttare strumenti di soft power, a partire dalla narrazione di una storia di solidarietà afroasiatica (il richiamo a Bandung e al Movimento dei non allineati). I Brics stanno inoltre investendo in capitale culturale: borse di studio, formazione, assistenza tecnica; gli istituti Confucio per Pechino; e-learning e telemedicina per l’India; la valorizzazione della componente africana nella nazione brasiliana. E stanno utilizzando in modo più sistematico, anche ai fini della penetrazione economica, le relazioni umane e interpersonali rese disponibili dalle diaspore.

Nonostante il coinvolgimento nelle missioni di peacekeeping e nella lotta alla pirateria, i ‘nuovi’ attori appaiono più deboli sul lato della capacità e della volontà di impegnarsi sul terreno della sicurezza, della stabilità politica e dei conflitti, che alla lunga potrebbero mettere a rischio i loro stessi investimenti. Se si fa eccezione per la cooperazione militare bilaterale, la Cina è riluttante a giocare un ruolo politico visibile, preferendo puntare le sue carte sugli strumenti economici e di soft power, sulla retorica del rispetto dei principi di non interferenza negli affari interni e sovranità degli stati africani, e su una preferenza per le sedi multilaterali. La vicenda libica del 2011 (lo scivolamento del mandato del Consiglio di sicurezza Un verso il regime change) ha tuttavia costituito per Pechino come per la Russia di Putin un segnale d’allarme sulla possibilità di costruire relazioni internazionali paritarie con le tradizionali potenze occidentali. Da questo punto di vista, Mosca si sta orientando in Africa (e non solo) su una linea che rivaluta gli strumenti della geopolitica e della diplomazia dell’ex potenza sovietica rispetto a quelli economici, tentando di riconquistare una posizione di centralità sul piano globale.

La potenzialità dei Brics di porsi come alternativa compiuta all’Occidente in Africa è ancora limitata, quindi, sia dall’esistenza di diverse strategie complessive di politica estera (il caso della Russia è il più evidente), sia dalle caratteristiche dello stesso raggruppamento, più forum che organizzazione. Gli interessi e gli obiettivi strategici di Cina, India e Brasile in Africa appaiono abbastanza simili da risultare altamente competitivi, a meno di una sostanziosa iniezione di politica e di governo dei processi e di una chiara volontà di privilegiare sia l’asse strategico della cooperazione Sud-Sud, sia una metodologia di costruzione di un nuovo multilateralismo, che appare soprattutto negli interessi di India, Brasile e Sudafrica (Forum di dialogo Ibsa), più che di Cina o Russia.

, , , ,

Il Sudafrica alla prova, tra sfide interne e internazionali

Il Sudafrica si presenta come il partner minore, ammesso nel club non tanto per il suo essere un’economia ‘emergente’ quanto per la necessità di integrare una rappresentanza africana nel ‘Sud globale’. Se la scelta di Pretoria era quasi ovvia, per la sua posizione economica nel continente, per il ruolo giocato nella costruzione e gestione dell’Au, per aver promosso la Nepad e per essere membro del G20, la promozione del Sudafrica avviene in un momento di particolare delicatezza per il paese. La morte di Nelson Mandela ha chiuso, non solo simbolicamente, un ciclo politico. Nel 2014 si celebrano i 20 anni dalla fine dell’apartheid e si tengono elezioni generali che devono misurare il consenso sia del presidente Jacob Zuma, sia dell’African National Congress (Anc).

La membership dei Brics e del G20 consente al Sudafrica una proiezione globale che la sua economia in perdita di velocità non gli consentirebbe e di proporsi come catalizzatore e gateway dei flussi internazionali verso l’Africa. La condizione fondamentale perché ciò si realizzi pienamente, tuttavia, è che Pretoria riesca a diventare un credibile portavoce del continente, sostenuto da un solido consenso interafricano. In altre parole: che il Sudafrica superi la tentazione di promuovere la propria economia agendo come egemone aggressivo e arrogante, e che il sistema degli stati africani e alcuni paesi-chiave (la Nigeria soprattutto) legittimino il ruolo del Sudafrica come portavoce dell’Africa nel mondo, superando diffidenze e sospetti.

Dalla fine dell’apartheid, il Sudafrica ha investito politicamente molto nel continente, in particolare con le presidenze di Thabo Mbeki. Oltre a definire l’agenda economica dell’Africa (Nepad), si è impegnato nella costruzione del sistema di pace e sicurezza, nei tentativi di pacificazione, nell’elaborazione di strumenti di promozione della governance e della democrazia. Ma lo ha fatto in molte occasioni senza un adeguato processo di consultazione e concertazione con i partner africani o addirittura in dissonanza con il consenso interafricano. Due esempi illustrativi. Il primo è il voto favorevole del Sudafrica al Consiglio di sicurezza dell’Un nel marzo 2011 sulla risoluzione 1973 che istituiva la no fly zone in Libia, una posizione dissonante rispetto sia ai Bric, sia alla posizione prevalente nell’Au. Il secondo è la battaglia condotta da Pretoria per imporre alla presidenza dell’Au l’ex ministro degli esteri, la signora Nkosazana Dlamini-Zuma, finalmente eletta nel luglio 2012, ma al co- sto di una seria frattura all’interno dell’Unione con la Nigeria e i paesi dell’Africa occidentale, in particolare francofoni. Entrambi gli episodi mostrano le difficoltà dei circoli decisionali sudafricani a muoversi nel senso della costruzione di coalizioni sia nelle Un, sia sullo scenario africano. Ma un Sudafrica isolato, o circoscritto a un ruolo strettamente regionale nel cono sud, non sarebbe particolarmente attraente per le potenze esterne e non avrebbe una massa critica sufficiente a negoziare per l’Africa sul campo globale.

Un segno di consapevolezza di questo dilemma è arrivato con la costituzione della nuova agenzia governativa di sviluppo Sadpa (South African Development Partnership Agency) per la cooperazione Sud-Sud; secondo alcune stime, Pretoria destina già più del target fissato dalle Un dello 0,7% del pil per la cooperazione internazionale e l’agenzia potrebbe rivelarsi uno strumento utile nelle ricostruzioni post-conflitto e nella promozione di programmi di cooperazione triangolare in Africa.

La posizione internazionale del Sudafrica dipenderà comunque molto dall’evoluzione della situazione interna. Le elezioni del 2014 sono un test decisivo non solo per il presidente Zuma, ma per la più complessiva tenuta del sistema di governo fondato sul dominio dell’Anc e sulla ‘triplice alleanza’ (Anc, sindacato Cosatu, Partito comunista). Nonostante l’effervescenza nel campo delle opposizioni, non esiste una vera alternativa all’Anc e la dinamica interna al partito e all’alleanza rimane determinante anche per la soddisfazione delle aspettative di quel terzo di popolazione che non ha visto grandi cambiamenti nella sua condizione dopo 20 anni di democrazia.

Il massacro delle miniere di Marikana nell’agosto 2012, quando decine di operai affiliati ai sindacati indipendenti furono uccisi dalla polizia, testimonia – come centinaia di altri episodi meno noti – lo scarto crescente tra gli attori sociali in mobilitazione e gli apparati dell’Anc e del sindacato Cosatu, nonostante il fatto che l’ex movimento di liberazione mantenga un potere di rappresentanza politica che gli consente da un lato di contare su larghe maggioranze elettorali e, dall’altro, di operare con i suoi quadri mediazioni a livello locale.

, ,

Regionalismo in Africa

Il regionalismo che si afferma dagli anni Settanta del Novecento, su una base di cooperazione più pragmatica rispetto a quello degli anni dell’indipendenza, ha solo parzialmente risposto alle molte aspettative di sviluppo dell’integrazione economica e mantenimento di pace e sicurezza nel continente. Le ragioni della debolezza del regionalismo africano sono molteplici, ma alcune spiccano per importanza strutturale. La prima è lo scarto tra la retorica politica e la realizzazione di programmi. Se la narrativa della cooperazione interafricana è parte di qualsiasi discorso politico delle leadership africane, non lo è altrettanto la cessione di quote di sovranità statale: la conservazione della decisionalità in leadership nazionali centralizzate è un ingrediente-chiave della costruzione del consenso interno. Una seconda ragione è il noto fenomeno delle appartenenze multiple, per cui ogni stato africano è membro di più di una delle sette maggiori organizzazioni subregionali. Anche in questo caso la ragione è di natura strutturale. Stati relativamente deboli possono trarre vantaggio dalla possibilità di agire e negoziare all’interno di più organismi o di diversi ambiti geopolitici regionali. Ciò è tanto più vero se il processo di integrazione regionale non è guidato da un ‘egemone’ forte e riconosciuto come tale dai partner. Nel continente neppure il Sudafrica (all’interno della SADC) e la Nigeria (per l’ECOWAS) sono realmente nella condizione di poter agire senza essere sfidati da qualche competitore reale o potenziale. Le divisioni infraregionali sono un altro fattore che pesa significativamente, soprattutto nella gestione di pace e sicurezza. Priorità e interessi sono talvolta così divergenti da rendere i tentativi di concertazione regionale parte del problema più che della soluzione. Se gli attori locali possono avere chiavi più immediate per anticipare il sorgere di instabilità, è anche vero che sono portatori di obiettivi e sono coinvolti in reti di alleanze che riducono il loro grado di ‘neutralità’ nei conflitti dei vicini. Infine, va ricordata la divergenza tra i processi formali di costruzione degli organismi regionali e le dinamiche di regionalizzazione reale, incardinate su strategie informali di attori sociali e politici (regimi inclusi). I due fenomeni non si sovrappongono necessariamente e soprattutto possono risultare altamente competitivi sotto il profilo sia dell’organizzazione e del controllo degli spazi, sia dell’estrazione e accumulazione delle risorse.

Il Ruanda a 20 anni dal genocidio

Il 6 aprile del 1994 a Kigali fu abbattuto l’aereo su cui viaggiavano il presidente del Ruanda e il suo omologo burundese. Il governo in carica, guidato da estremisti hutu, dava il via a un genocidio nel corso del quale sono stati sterminati in poche settimane 800.000 Tutsi e Hutu moderati. Scottata dalla débâcle somala dei primi anni Novanta, la comunità internazionale assistette impotente alla preparazione e attuazione del massacro. Non osò neppure chiamarlo con il suo vero nome di genocidio per il timore di essere costretta ad assumersi la responsabilità di un intervento. Venti anni dopo il Ruanda sta ancora spettando che la giustizia internazionale completi il suo corso. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel novembre 1994 creò il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR). Il Tribunale, con sede ad Arusha in Tanzania, fu istituito per perseguire i responsabili del genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse in Ruanda tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994, e per contribuire al processo di riconciliazione nazionale nel paese e al mantenimento della pace nella regione. I lavori dell’ICTR si sono rivelati estremamente lenti: a dicembre 2013 solo 95 persone erano state incriminate, soltanto 32 erano state condannate e stavano scontando pene detentive, mentre altre 14 erano già state rilasciate dopo aver scontato la pena. La lentezza delle procedure, dovuta alla necessità di garantire i diritti degli imputati, ha finito per acuire in Ruanda il sentimento di mancata giustizia e la ricerca di vie alternative, come le corti comunitarie dette gacaca. In questo sistema le comunità locali stabiliscono delle corti popolari che gestiscono i processi relativi ai reati legati al genocidio, ad eccezione di quello di pianificazione; in caso di pentimento e manifesta volontà di riconciliazione sono comminate pene più miti o imposte attività sociali. Tra il 2001 e il 2012, anno in cui l’esperienza è stata chiusa, circa 12.000 corti gacaca hanno trattato più di un milione di casi in tutto il paese.

Hollande l’Africano?

Arrivato al potere annunciando – come i suoi predecessori – la volontà di rompere con la Françafrique, anche François Hollande sembra essere stato risucchiato – di nuovo come i suoi predecessori – nell’attrazione fatale del pré carré e dei suoi strumenti più tradizionali, a partire da quello dell’intervento militare diretto: l’Operazione Serval in Mali, attuata in nome della lotta al terrorismo islamico, e poi lo schieramento delle truppe francesi nella Repubblica Centrafricana (RCA). Il Summit franco-africano del 5-6 dicembre 2013 (con la partecipazione di 53 paesi del continente) aveva al centro il tema della pace e della sicurezza in Africa, declinato per Parigi nella volontà di aiutare a rafforzare le capacità militari dei paesi africani affinché possano gestire i loro conflitti. Offerte di training delle forze militari africane, in modo da africanizzare maggiormente gli interventi di sicurezza, e ricerca di mandati internazionali più ampi (UN, condivisione degli interventi con l’EU o altri paesi europei) non nascondono tuttavia la contraddizione insanabile della

politica francese. Parigi non può fare a meno dell’Africa (in particolare di quella francofona) se vuole continuare a godere di una qualche influenza globale, ma questo legame ineludibile la riporta inesorabilmente al suo ruolo di tutore della politica africana, dei suoi equilibri, degli eventuali cambi di regime nello spazio francofono, su pressione dei suoi stessi partner locali. Lo shock della perdita della Tunisia di Ben Ali nel 2011 è stato canalizzato in una politica di reconquista dell’Africa (in specie centroccidentale) che, al di là di un interventismo militarizzato esasperato, appare priva di una strategia complessiva e di ampio respiro, che riesca per esempio ad aggiornare gli strumenti di competizione economica con i nuovi attori emergenti. Questa assenza di strategia, rilevata sempre più anche dal dibattito politico e parlamentare, rischia di riconfinare Parigi al suo ruolo di gendarme, aumentandone gli oneri e l’esposizione politico-militare.

Vecchie e nuove diaspore asiatiche

L’intensificazione dei rapporti economici di Cina e India con l’Africa sta rinnovando anche i tradizionali movimenti di persone tra i due continenti. Al di là delle comunità storiche di persone di origine indiana o cinese, concentrate soprattutto in Sudafrica e lungo la costa orientale, si sono andati intensificando i flussi dei cosiddetti ‘nuovi migranti’ (non cittadini dei paesi africani). Per quanto riguarda i cinesi, l’avvio del fenomeno può essere fatto risalire alle riforme economiche e alla liberalizzazione della legislazione sull’emigrazione degli anni Ottanta del Novecento. Le stime sui numeri sono molto variabili ma dovrebbero aggirarsi attorno al milione. I gruppi sono concentrati soprattutto in Sudafrica (dove vi è la più forte comunità storica), Angola, Zambia, Nigeria, Sudan e Mauritius (che funge come hub delle reti economiche cinesi). La nuova migrazione cinese è composta in gran parte da migranti temporanei, legati ai progetti nel settore estrattivo e delle costruzioni, ma anche da piccoli e medi imprenditori autonomi con attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso. Più recentemente sono in crescita i lavoratori agricoli che investono sulla terra in Africa. Le ultime due categorie rimandano spesso a reti di parentela o di comune origine territoriale in Cina. Complessivamente gli indiani sono stimati in circa due milioni di persone. Hanno spesso relazioni piuttosto tenui con il paese di origine. Tradizionalmente il governo indiano ha evitato di giocare la carta della diaspora, preferendo enfatizzare la cittadinanza africana degli indiani d’Africa e il legame politico con il nazionalismo africano. Ciò anche al fine di non acuire l’ostilità di settori delle popolazioni africane verso le comunità indiane, percepite come privilegiate e speculative; un’ostilità talvolta abilmente manipolata dalle leadership (espulsione degli indiani da parte di Idi Amin in Uganda nel 1972). Oggi il governo di Nuova Delhi sembra più interessato a utilizzare la diaspora per garantirsi una maggiore penetrazione economica, per esempio nella forma di joint ventures con imprenditori locali di origine indiana. Tra gli analisti indiani permangono tuttavia molti dubbi sulla viabilità di una tale strategia e sulla reale disponibilità degli indiani ‘storici’ ad agire come ponte, anche a causa della loro scarsa conoscenza dell’India contemporanea. Un ruolo più importante in questo senso potrebbe però essere giocato in prospettiva dalle nuove generazioni di migranti.

Per saperne di più

C. ALDEN, D. LARGE (2011) China’s Exceptionalism and the Challenges of Delivering Difference in Africa, ‹‹Journal of Contemporary China››, 68, pp. 21-38.

C. ALDEN, M. SCHOEMAN (2013) South Africa in the Company of Giants: The Search for Leadership in a Transforming Global Order, ‹‹International Affairs››, 89, 1, pp. 111–129, disponibile on line: http://www.chathamhouse.org/files/public/International%20Affairs/2013/89_1/89_1Alden.pdf.

D. BRAUTIGAM (2009) The Dragon’s Gift. The Real Story of China in Africa, Oxford University Press, Oxford.

G. CALCHI NOVATI (ed.) (2011) Verso un nuovo orientalismo. Primavere arabe e Grande Medio Oriente, Carocci, Roma.

U. ENGEL, J. GOMES PORTO (eds.) (2010) Africa’s New Peace and Security Architecture: Promoting Norms, Institutionalizing Solution, ‹‹Journal of Conflict & Security Law››, Oxford University Press, Oxford.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2013) Kenya After the Elections, Africa Briefing 94, disponibile on line: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/kenya/b094-kenyaafter-the-elections.pdf.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2013) Mali: Security, Dialogue and Meaningful Reform, Africa Report 201, disponibile on line: http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/mali/201-mali-security-dialogue-and-meaningfulreform.aspx.

C. LANDSBERG, C. MOORE (2013) BRICs, South-South Cooperation and the Durban Summit: What’s in It for South Africa?, ‹‹Portuguese Journal of International Affairs››, pp. 3-14, disponibile on line: www.ipris.org/php/download.php?fid=754.

E. MADWDSLEY (2012) From Recipients to Donors. Emerging Powers and the Changing Development Landscape, Zed Books, London.

E. MADWDSLEY , G. MCCANN (ed.) (2011) India and Africa: Changing Geographies of Power and Development, Fahamu, Oxford.

G. MOHAN, B. LAMPERT (2013) Negotiating China: Reinserting African Agency into China-Africa Relations, ‹‹African Affairs››, 446, pp. 92-110.

S. MOYO, (2008) African Land Questions, Agrarian Transitions and the State, African Books Collective, Dakar, disponibile on line: http://muse.jhu.edu/books/978286978384.

PH. NEL, I. TAYLOR (2013) Bugger thy Neighbour? IBSA and South–South Solidarity, ‹‹Third World Quarterly››, 6, pp. 1091-1110.

A. PALLOTTI (2013) Alla ricerca della democrazia. L’Africa subsahariana tra autoritarismo e sviluppo, Rubbetino, Soveria Mannelli.

A. PALLOTTI, M. ZAMPONI (2010) L’Africa sub sahariana nella politica internazionale, Mondadori, Milano.

B. VICKERS (2012) Towards a New Aid Paradigm: South Africa as African Development Partner, ‹‹Cambridge Review of International Affairs››, 25, 4, pp. 535-556.

M. A. VIEIRA, C. ALDEN (2011) India, Brazil, and South Africa (IBSA): South-South Cooperation and the Paradox of Regional Leadership, ‹‹Global Governance››, 17, pp. 507-528, disponibile on line:http://www.academia.edu/401861/India_Brazil_ and_South_Africa_IBSA_South-South_cooperation_and_the_paradox_of_regional_leadership.

Approfondimento

Nel Sahara, a cavallo tra Mali, Niger, Algeria, Libia e Burkina Faso, vivono i Tuareg. Loro, in realtà, non si definiscono con questo nome bensì con quello di Kel Tamashek (o Kel Tamahak), cioè ‘il popolo che parla la lingua tamashek’, una delle varietà di berbero parlate nel Nord Africa. Il berbero ‘del Nord’, diffuso in tutti i paesi che si affacciano sull’Atlantico e sul Mediterraneo, dalla Mauritania fino all’Egitto, è chiamato ‘tamazight’, che è lo stesso nome della lingua dei tuareg, pronunciato diversamente.

I Tuareg, i cui territori erano stati occupati dalla Francia tra la fine del 19° e l’inizio del 20° secolo,al momento della decolonizzazione videro il loro paese spartito tra cinque stati indipendenti, tutti con una popolazione maggioritaria di lingua, cultura e tradizioni diverse. In tutti i cinque stati gli abitanti nomadi del deserto erano considerati con sospetto o apertamente perseguitati. Con l’innalzamento delle frontiere il nomadismo fu scoraggiato, e quando anni di carestia decimarono il bestiame, l’unica risorsa dei tuareg, arrivarono ben pochi aiuti, anche per via di un elevatissimo tasso di corruzione. Nacque e si estese, allora, il fenomeno degli ishumar, masse di diseredati senza lavoro, malamente inurbati o costretti all’emigrazione. Ciò accadde in particolare in Libia, dove i Tuareg vennero utilizzati come militari. Esasperati da questa situazione, a più riprese i nomadi si ribellarono, in particolare negli anni Sessanta del Novecento, negli anni Novanta e da ultimo nel 2011.

Gli eventi degli ultimi tre anni nel Mali, che hanno visto il tentativo di secessione dell’Azawad e una vera guerra, che ha coinvolto anche la Francia e le UN, hanno avuto, e hanno tuttora, un vasto impatto non solo su scala regionale subsahariana, ma anche nel più ampio contesto del Nord Africa. Coinvolgono cioè anche tutti i paesi arabi in cui sono tuttora presenti e diffuse popolazioni di lingua berbera: mancano statistiche ufficiali, ma probabilmente si tratta di non meno di 30-40 milioni di persone. I Berberi seguono con partecipazione tutto quello che si svolge nel cuore del Sahara: i Tuareg vengono considerati un simbolo della resistenza contro ogni minaccia alla lingua e alla cultura berbere, messe in pericolo anche nei paesi nordafricani dalle politiche di arabizzazione forzata in corso da decenni.

Nei paesi del Nord Africa, le regioni di lingua berbera sono sempre state le più restie ad accettare la colonizzazione europea. Sono state centri di resistenza e di lotta, in particolare quelle montuose del Marocco e il territorio della Cabilia in Algeria. Dopo l’indipendenza, però, il potere è stato preso un po’ dovunque da gruppi dirigenti nutriti di nazionalismo arabo che hanno imposto una rigida politica linguistica e culturale, ispirata a modelli orientali, che ignorava completamente ogni minoranza e finiva per trascurare non solo culturalmente ma anche dal punto di vista sociale ed economico il mondo berbero. È stato solo a partire dal 1980 che i Berberi hanno cominciato a rivendicare pubblicamente i loro diritti linguistici e culturali. La lotta si è sempre mantenuta sul piano della contestazione politica democratica, laica e non violenta, ma si è rivelata ben determinata

a difendere i diritti umani in paesi retti da oligarchie. Da qualche anno in Cabilia esiste anche un movimento che non si limita a chiedere concessioni da parte dello stato algerino, ma propone l’autonomia e l’autodeterminazione (Movimento per l’autodeterminazione della Cabilia, MAK) e ha anche formato un proprio governo in esilio.

Fin dalla nascita dei movimenti di rivendicazione culturale berbera, i Tuareg vengono considerati l’esempio di una popolazione berbera che ha saputo resistere all’assimilazione. Dal punto di vista linguistico, il tamashek conserva un ricco lessico autoctono, con un tasso di prestiti dall’arabo o dalle lingue europee molto inferiore a quello del tamazight. Per questo motivo, tutti coloro che cercano di modernizzare la lingua berbera, coniando neologismi da usare al posto di espressioni arabe o francesi, si rivolgono alla lingua dei tuareg. Molti di questi neologismi sono oggi correnti un po’ in tutto il Nord Africa, per esempio il saluto azul (‘salve!’) o l’espressione di ringraziamento tanemmirt (‘grazie’). I Tuareg hanno anche conservato l’antico alfabeto numidico (tifinagh) che i Berberi del Nord hanno ripreso e usano in modo ufficiale in Marocco. Anche riguardo alle tradizioni, il modo di vivere tuareg che non discrimina le donne è visto come un retaggio antico da preservare contro le minacce di un’islamizzazione che le vuole sottomesse. Oggi la lotta per l’indipendenza dei Tuareg ha suscitato in molti la speranza che possa nascere uno stato in cui i Berberi non siano più una minoranza, bensì la maggioranza della popolazione. In molti paesi del Nord Africa si svolgono manifestazioni di militanti berberi a favore dell’indipendenza dell’Azawad. Anche i governi di quei paesi seguono con attenzione gli sviluppi della situazione, che potrebbe avere effetti al di fuori del Sahara, soprattutto combinandosi con la domanda di libertà e giustizia emersa con le cosiddette Primavere arabe.

di Vermondo Brugnatelli

Approfondimento

Una crisi irreparabile della statualità può portare o all’incapacità delle istituzioni pubbliche di esercitare la sovranità e fornire i servizi essenziali o allo smembramento. Nell’esperienza dell’Africa post-coloniale sono più i fallimenti delle secessioni. A mantenere lo status quo territoriale ha sicuramente concorso la volontà di USA e URSS durante la Guerra fredda di contrastare il mutamento delle frontiere consolidate. È stata poi la stessa Africa indipendente a elevare una barriera anti-revisionista: l’autodeterminazione si era adattata alla geopolitica coloniale e fra i principi della Carta dell’Organizzazione per l’unità africana (OAU), istituita a Addis Abeba nel 1963, figurava appunto la non modificabilità dei confini ereditati dal colonialismo passando per la decolonizzazione. L’era del bipolarismo, con le sue tensioni e le sue regole, si è chiusa all’inizio degli anni Novanta: il sistema post-bipolare si è mostrato molto più disponibile ad accettare nuovi stati. Nei primi anni Duemila l’OAU è stata sostituita dall’Unione Africana (AU), il cui statuto e la cui prassi sono a loro volta meno contrari a un rimodellamento dei regimi e, a certe condizioni, degli stati.

Il primo vulnus alla conservazione della mappa africana ha riguardato l’Etiopia con il distacco dell’Eritrea, di fatto nel 1991 e di diritto due anni dopo, previo un referendum dall’esito scontatissimo. Stando alla logica che ha sovrinteso alla formazione degli stati africani indipendenti, il caso dell’Eritrea era anomalo. Aveva costituito una colonia italiana a sé, distinta dall’Etiopia, che aveva preservato la sua indipendenza fino alla guerra di conquista del 1935-36, in seguito alla quale l’Eritrea era stata inserita assieme all’Etiopia e alla Somalia nell’Africa Orientale Italiana (AOI). La successione al dominio italiano – dopo che era stata ripristinata già nel 1941 la piena sovranità dell’Etiopia – in Eritrea fu un compromesso fra i due estremi dell’unionismo (all’Etiopia) e dell’indipendenza: uno status federale che diede una cattiva prova di sé e che finì nel 1962 con l’annessione dell’ex colonia italiana all’impero di Hailè Selassiè. Trent’anni dopo, senza che l’Italia l’avesse cercato, si tornò in un certo senso ai risultati del colonialismo e l’Eritrea divenne indipendente senza più obiezioni da parte di nessuno. Si racconta che Salim Ahmed Salim, allora segretario generale dell’OAU, assistendo ai festeggiamenti dell’indipendenza di Asmara si sia lasciato sfuggire una frase che suonava più o meno così: ‘Oggi accettiamo l’Eritrea. Prima o poi accetteremo il Sud Sudan. Poi tireremo giù la saracinesca’. La prima parte della profezia di Salim si è avverata nel 2011 con l’indipendenza delle province meridionali del Sudan per effetto del Comprehensive Peace Agreement (CPA), concluso nel 2005 fra il governo di Khartoum e il Sudanese People’s Liberation Movement/Army, che prevedeva, appunto, l’exit option per il Sud. Malgrado le lacune del CPA, che non fissò nemmeno il confine esatto fra le due entità statali, anche il Sud Sudan non venne ostacolato al momento della sua costituzione. C’era un accordo firmato fra le due parti, addirittura con la malleveria degli Stati Uniti. L’AU si affrettò ad ammettere il Sud Sudan, com’era avvenuto per l’OAU con l’Eritrea nel 1993.

Nel clima dell’ordine post-bipolare, la sovranità è continuamente messa in discussione o manipolata, soprattutto quella degli stati situati in quell’immensa ‘terra di nessuno’ fra est e ovest e nord e sud che è stata teatro di tante guerre combattute o pendenti. Lo stato stesso è dequalificato, anche se proprio la ‘territorializzazione’ delle proteste e delle rivendicazioni finisce per rivalutarne implicitamente la funzione. La politica dei due pesi, a seconda che si tratti di ‘centro’ (per cui prevale il riflesso condizionato in senso conservativo) o di ‘periferia’ (luce verde per i separatismi), si rivela troppo contraddittoria in sé per garantire giustizia e stabilità.

In Africa i candidati a nuove configurazioni non mancano. Il Somaliland, che coincide con l’ex Somaliland britannico (un’altra vittoria postuma del colonialismo?), si comporta dal 1991 come se fosse indipendente, sebbene nessun governo finora l’abbia riconosciuto. Nello spazio somalo, preme per l’autonomia o l’indipendenza anche il Puntland, mentre le istituzioni che siedono formalmente a Mogadiscio sono a metà strada fra una nebulosa (la fattispecie del fallimento) e una somma di spezzoni controllati da truppe straniere (secessionismo o spartizione). La vicenda della Somalia è la prova che l’AU nutre ancora qualche remora prima di dare un ordine equivalente a un ‘liberi tutti’. Dopo il mutamento di regime a Tripoli, la separatezza della Cirenaica è più di una mera ipotesi. L’unità del Congo-Kinshasa è sempre minacciata dai conflitti tribal-regionali sobillati da Ruanda e Uganda attraverso le popolazioni di ceppo tutsi. Chi più e chi meno, tutti gli stati della fascia sahelo-sudanese sono in pericolo. Nonostante l’Operazione Serval, la città di Kidal nel nord del Mali, culla dell’irredentismo tuareg, tiene viva l’idea dell’Azawad. E quasi come conclusione, provvisoria, nel 2013 la Repubblica Centrafricana ha ammesso quasi ufficialmente la sua fine come stato, aprendosi all’intervento della Francia.

I ‘poteri forti’ al vertice del sistema mondiale non si pongono seriamente il problema di quale sia il tasso di ‘esistibilità’ e ‘sovranibilità’ dei nuovi nati. I rimedi proposti sono protettorati a termine più o meno determinato, o la moltiplicazione di mini-stati o quasi stati senza radici e con legittimità incerta per dare un rifugio o una speranza ai perdenti di oggi (i possibili vincenti di domani). Il Somaliland non è neppure un unicum. Cirenaica e Azawad sono in attesa. Nei Balcani si rafforza il Kosovo, stato per pochi. In Medio Oriente il Kurdistan iracheno si autogoverna e gestisce persino il petrolio, prescindendo da Baghdad. Il paradosso è che questa formula ‘grigia’ potrebbe aiutare a risolvere la questione della Cisgiordania e quella di Gaza dando vita a una parvenza di stato palestinese autonomo dentro la sfera strategica di Israele, così come il Kurdistan iracheno è sotto l’occhio vigile della Turchia e il Somaliland sotto quello altrettanto interessato dell’Etiopia. Se riuscirà a riprendere con un minimo di sicurezza l’attività estrattiva, la Cirenaica, con la compiacenza delle compagnie petrolifere, potrebbe essere la protettrice di se stessa.

di Gian Paolo Calchi Novati