Tramonta il sogno turco

Tramonta il sogno turco

La protesta di Gezi Park che si è propagata in tutto il paese è stato un segnale inequivocabile che il premier Erdoğan non può ignorare. Così come la sconfitta per la candidatura di Istanbul alle Olimpiadi del 2020 ha infranto il desiderio di consacrazione della Turchia tra le potenze del Mediterraneo.

Il 7 settembre 2013 non è stata una data felice per il primo ministro Recep Tayyip Erdoğan, 59 anni, e per la sua Turchia, grande potenza mediterranea che sarebbe riduttivo definire emergente. Perché in quel giorno si è frantumato il sogno di gloria che il paese aveva lungamente coltivato: ottenere per Istanbul l’organizzazione delle Olimpiadi del 2020. Sarebbe stata la consacrazione di una costante e lusinghiera crescita e avrebbe consentito di anticipare, con la laurea sportiva più nobile e prestigiosa, i grandi eventi previsti per il 2023, quando la Repubblica fondata da Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) compirà 100 anni.

Ma non è stato lo sport e non sono state le bizzarrie e le manovre geopolitiche del CIO a sconfiggere Erdoğan. Non è stata neppure la superiorità della proposta di Tokyo. In realtà, Tokyo è stata scelta soprattutto perché l’arroganza del premier turco le ha consentito di prevalere, privando la splendida e struggente Istanbul, cerniera fra Oriente e Occidente, di ottenere per la prima volta il prestigioso riconoscimento. Eppure, fino a pochi mesi fa non c’era alcun dubbio sull’affermazione della megalopoli sul Bosforo. Era un risultato già scritto. Il premier, quindi, ha fatto tutto da solo. Con la prova di forza a Gezi Park, pronto a sacrificare centinaia di alberi per far posto a qualche eco-mostro di cemento, Erdoğan ha compiuto un (quasi) suicidio politico. Perché la rivolta che è seguita alla sfida del parco ha mostrato il volto più spietato e assai poco democratico di un potere intollerante. L’utilizzo di gas urticanti contro la folla e le conseguenti vittime lo hanno indubbiamente indebolito agli occhi del mondo. Non solo. La triste vicenda ha ridato fiato all’opposizione laica, che per oltre un decennio era stata tacitata dai successi del primo ministro, islamico moderato e vincente.

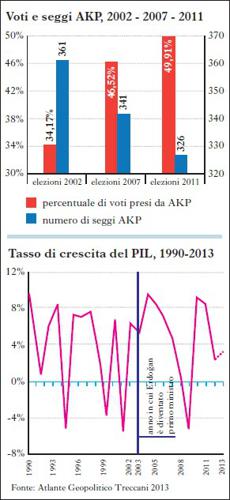

Basti pensare che all’inizio del terzo millennio, la Turchia annaspava con un’inflazione a 2 cifre (talvolta oltre il 70%) e con la necessità di sottostare ai continui diktat del Fondo monetario internazionale. La vittoria del partito islamico moderato AKP e del suo condottiero hanno come lanciato il paese in orbita. Dopo pochi mesi, gli indicatori negativi si sono trasformati in positivi. Con il prezioso e decisivo valore aggiunto dei gasdotti e delle pipeline che, da qualsiasi parte provengano, attraversano la Turchia (per mare e per terra) e garantiscono lucrosi pedaggi.

Erdoğan aveva un obiettivo: quello di entrare nell’Unione Europea.

I criteri erano stati accettati e i negoziati avviati. Di sicuro, gli egoismi e le diffidenze dei potenziali partner non l’hanno aiutato. Però, a dimostrazione della scaltrezza e della flessibilità del primo ministro, si era prospettato uno scenario alternativo. In attesa dell’assenso europeo, Ankara ha cercato di porsi, per la prima volta nella sua storia, come modello democratico e vincente non solo nel mondo arabo, ma più in generale in quello musulmano. Per giocare a carte scoperte sui 2 piani, Erdoğan ha nominato Egemen Bağıs¸, 43 anni, ministro per i Rapporti con l’Europa e Ahmet Davutoğlu, 54 anni, ministro degli Esteri. Filo-occidentale il primo, decisamente orientato a Est il secondo. Una via altalenante e ambigua, che però ha consentito al paese di utilizzare appieno ambedue le opportunità. Tuttavia, gli errori più gravi sono stati compiuti proprio in politica estera. Errori che hanno sfibrato e in parte delegittimato il progetto di Erdoğan. Il premier aveva puntato su tutti i ‘cavalli arabi’ sbagliati (il libico Gheddafi, l’egiziano Mubarak, il siriano al-Assad) e con una serie di piroette si è trovato poi a sostenere i loro oppositori, in omaggio alla spinta riformista delle cosiddette ‘primavere’. Si è ricreduto soltanto quando la protesta si è innestata nel suo paese. Ma c’è di più. La forza della Turchia, paese che gli arabi, per ragioni storiche, non hanno mai amato e che solo nell’ultimo decennio hanno riconosciuto come fonte di ispirazione, era cementata da un atteggiamento ‘ecumenico’ verso tutto l’islam: quello sunnita (con l’Arabia Saudita decisamente favorita) e quello sciita (con un buon rapporto con l’Iran). Scelta comprensibile, perché è vero che la Turchia è a maggioranza sunnita, ma ha anche una cospicua minoranza di alevi, che sono i parenti stretti degli alauiti siriani: appunto una setta sciita.

Adesso, Erdoğan si è scoperto interventista, meno rassicurante e vittima della propria irruenza. Quindi, assai poco in linea con la statura di un leader che spesso si specchia presuntuosamente nella grandezza di Atatürk. Occorrono decenni per proporsi come modello e fonte di ispirazione. E poche settimane per scoprirsi nudo e vedere il sogno che plana sull’orizzonte senza i bagliori del tramonto.

La rivolta di Taksim maggio-giugno 2013

persone scese in piazza per chiedere le dimissioni di Erdoğan 2,5 mln

morti 5

feriti 8000