Trasformazioni della struttura dell'autorità religiosa cattolica

Trasformazioni della struttura dell'autorità religiosa cattolica

Come ha insegnato Max Weber (1864-1920) «per Chiesa si deve intendere un’impresa istituzionale di carattere ierocratico» identificata dalla capacità di concedere o di rifiutare beni sacri (‘coercizione ierocratica’) «nella quale – e nella misura in cui – l’apparato amministrativo avanza la pretesa di monopolio della coercizione ierocratica legittima» (1922; trad. it. 1995, p. 53). In modo particolarmente efficace, e adeguato a contesti esposti alle tensioni della secolarizzazione, Mark Chaves (1993; 1994) ha impiegato le più recenti risorse della sociologia dell’organizzazione per studiare le forme e i problemi di quell’apparato amministrativo. Tale apparato è stato isolato e studiato come struttura dell’autorità religiosa (religious authority structure), espressione che indica dunque semplicemente una componente di un sistema religioso e di una tradizione religiosa. In questo contributo si cercherà di mettere in luce le modifiche, le de-formazioni, che la struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia ha sperimentato e che risultano più facilmente visibili – per così dire – se di quella struttura si confrontano, idealmente, due fotografie: una scattata all’inizio degli anni Settanta e l’altra ai giorni nostri. Per valutare i risultati di questo approccio è importante non dimenticare che esso non intende considerare l’intera multiforme influenza del cattolicesimo sulla vita della società italiana, dalla quale non avrebbe senso escludere la religiosità individuale (o il lato della ‘domanda religiosa’), né, per es., fenomeni come il cattolicesimo politico o le correnti artistiche che del cattolicesimo sono state espressione nei rispettivi ambiti. Tale approccio, inoltre, non intende considerare il cattolicesimo religioso in tutte le sue varie manifestazioni. Di questo, infatti, si limiterà a considerare, e solo da un punto di vista sociologico, la struttura organizzata dell’autorità (religiosa, appunto) che vi si esercita. Più precisamente – per dirla con Niklas Luhmann (2005) – se ne analizzeranno principalmente due componenti: la forma di alcune delle principali strutture di quell’autorità (le diocesi e le parrocchie) e le principali caratteristiche del personale che in tali strutture riveste un ruolo.

Le strutture organizzate

Le diocesi

Partendo dalle diocesi è possibile mettere a fuoco due primi aspetti della complessa trasformazione conosciuta dal cattolicesimo religioso in Italia tra il 1970 e gli inizi del secondo decennio del 21° secolo. Tra l’inizio e la fine del periodo considerato, la base di questa struttura ha conosciuto un restringimento, o, meglio ancora, un assottigliamento della propria rete territoriale. Al contempo, quello che era un elemento poco sviluppato di raccordo tra diocesi, la Conferenza episcopale italiana (CEI), ha accresciuto enormemente il proprio potere al punto che è ormai percepita come una sorta di centro e di vertice, anche se non assoluti, dell’organizzazione dell’autorità religiosa cattolica nel Paese. In breve: al termine dei quarant’anni qui considerati, la struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia ha manifestato – tra gli altri – i segni, per un verso, di una forte verticalizzazione e di una ancora più forte centralizzazione e, per altro verso, di una contrazione, forse non solo quantitativa, dei propri terminali territoriali. Così, rispetto a quarant’anni fa, questa struttura appare con un vertice più grande e forte e una base composta di terminali meno numerosi e potenti.

Per comprendere adeguatamente questi due aspetti è indispensabile tenere presenti altri due elementi cui si accennerà rapidamente. In primo luogo va detto che il periodo di tempo qui considerato segue da vicino la chiusura nel 1965 del Concilio ecumenico Vaticano II (sicuramente l’evento più importante nella storia del cattolicesimo degli ultimi quattro o cinque secoli). Per quanto conflittuale, non lineare e controversa possa essere stata la sua ricezione, non deve stupire che al termine di questo arco temporale si siano verificati avvenimenti impensabili prima del Concilio, come le dimissioni di papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) nel 2013 e il presentarsi del suo successore papa Francesco (Jorge M. Bergoglio) come «vescovo di Roma». Tutto ciò non costituisce in alcun modo una discontinuità assoluta nella lunga storia delle istituzioni religiose cattoliche. Semmai si è trattato di eventi emblematici della chiusura di una fase, di una parentesi durata qualche secolo e profondamente intrecciata con le vicende della variante europeo-continentale della modernizzazione (Prodi 2010).

Nel corso di questa parentesi il vescovo di Roma ha assunto e, a volte, persino esasperato le forme del sovrano, emerse nella variante della modernità cui si è appena accennato. Entro questa vicenda la Chiesa cattolica ha acquistato – per non pochi aspetti – la forma di uno ‘Stato’ (che si riflette, ma non si esaurisce nella formazione di uno Stato della Chiesa). La chiusura di questa parentesi sarebbe stata inimmaginabile senza il ritorno a ragioni di ecclesialità in misura diversa dominanti per almeno quindici secoli e comunque mai negate (almeno in linea di principio) neanche nei quattro secoli successivi. È impossibile non tenere conto di questo primo elemento per capire la storia degli ultimi cinquant’anni di ogni provincia del cattolicesimo religioso. Tuttavia ciò vale in modo particolare per comprendere qualcosa del cattolicesimo religioso italiano. Nel corso del processo di ricezione dell’evento e del magistero del Concilio Vaticano II sono maturate (nei modi più diversi e a volte anche conflittuali) grandi novità relative alla comprensione, all’autocomprensione e all’esercizio dell’ufficio del vescovo di Roma. Tali novità non sembravano dover segnare profondamente la struttura delle relazioni tra le diocesi italiane e, più in generale, tutta la vicenda del cattolicesimo religioso italiano, la cui storia si intreccia, nel bene e nel male, con la Sede di Pietro.

E si giunge così al secondo elemento che va ricordato. Nel corso del quarantennio cui si fa riferimento, l’élite ecclesiastica italiana ha perso il controllo del ‘trono di Pietro’. Da quasi trentacinque anni (ottobre del 1978), infatti, e per la prima volta dopo più di quattro secoli, il papa non è più stato italiano. Come era prevedibile, questo cambiamento non ha significato assolutamente una riduzione dell’intensità del rapporto tra la Chiesa di Roma e le altre Chiese particolari presenti in Italia, ma ha prodotto un profondo cambiamento nelle forme e nei contenuti di questo rapporto. Infatti, era probabilmente dai tempi di Pio XI (pontefice dal 1922 al 1939) che un papa non elaborava ex novo e non perseguiva con altrettanta sistematicità un progetto di governo religioso sull’Italia come è accaduto con papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła) dal 1978 al 2005 (Acerbi 2006). Durante il papato wojtyłiano si sono verificate molte innovazioni relative alla struttura dell’autorità religiosa nel cattolicesimo italiano, e di almeno alcune di queste si analizzeranno gli effetti. Nel processo di attenuazione dell’influenza delle élites e delle istituzioni ecclesiastiche italiane sui vertici della curia vaticana – per quanto contraddittorio possa apparire a prima vista – è di fondamentale importanza l’aumento del potere a disposizione delle organizzazioni centrali della CEI. Queste divengono prima strumenti e poi partner nell’elaborazione ed esecuzione del nuovo programma di governo del cattolicesimo religioso italiano emanato da Roma. In proposito è sufficiente ricordare le originali modalità di elezione dei vertici della CEI (per lo meno quelle in vigore sino agli inizi del 2014). In effetti, solo nel caso di questa conferenza episcopale nazionale (e in pochissimi altri di minore rilievo) i vertici non sono eletti dai vescovi delle diocesi dei singoli Paesi, ma vengono nominati dal pontefice. Per di più, e a lungo, il ruolo di presidente della CEI ha coinciso con quello di vicario del papa per la diocesi di Roma.

Per intendere correttamente il significato del processo di centralizzazione non bisogna cedere al pensiero che i vertici di questa organizzazione abbiano sostituito (in qualsiasi senso) il ruolo del papa rispetto al cattolicesimo religioso italiano. Contemporaneamente occorre avere chiaro che quel particolare progetto di governo e la sua esecuzione non avrebbero avuto corso se non per mezzo degli organismi centrali della CEI e del loro accresciuto potere.

In questa sede la dinamica di centralizzazione-verticalizzazione interessa in modo particolare poiché investe e trasforma a livello regionale il ruolo della cooperazione tra le diocesi e quello delle organizzazioni e delle istituzioni religiose cattoliche. Queste per un verso vengono valorizzate: i presidenti delle conferenze episcopali regionali entrano a far parte del Consiglio permanente della CEI (una sorta di ‘parlamentino’ che si riunisce tre o quattro volte l’anno – unica occasione di controllo da parte dei vescovi sui vertici CEI, insieme a una sessione dell’assemblea ordinaria annuale – e nel quale siedono anche i responsabili delle commissioni episcopali con competenze settoriali). Nello stesso tempo il lavoro degli uffici nazionali per le pastorali di settore si dota di terminali territoriali regionali. Tuttavia, l’impatto del processo di centralizzazione-verticalizzazione regionale trasforma sempre più spesso il ruolo della Conferenza episcopale regionale da supporto alla vita diocesana a ‘cinghia di trasmissione’ tra il centro (i vertici della CEI) e la periferia (le organizzazioni diocesane) della struttura dell’autorità religiosa.

I poteri di controllo e anche il grado di informazione dei vescovi diocesani e dei loro rappresentanti regionali sull’organizzazione centrale della CEI e sui suoi uffici (diretti da elementi del clero scelti direttamente dal presidente) sono, nell’insieme, modesti. Si pensi solo al ritmo quotidiano del lavoro di tale apparato e all’ammontare delle risorse a sua disposizione, a fronte delle poche occasioni annuali nelle quali i presidenti delle conferenze episcopali regionali e i vescovi che presiedono le commissioni settoriali hanno modo di incontrarsi con i responsabili dei rispettivi uffici e tra loro. Vista la portata di questo processo di centralizzazione-verticalizzazione, esso può aver concorso alla riduzione delle differenze interregionali che si vedrà più avanti. Certamente correlato a questo processo è il fatto che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, almeno alcune delle più avanzate esperienze di cooperazione tra le diocesi di una stessa regione cominciarono a declinare per poi scomparire o ridursi sensibilmente, nonostante avessero fornito spesso buona prova di sé (Diotallevi 2010).

Alcuni dati possono fornire la misura dell’intensità del processo di verticalizzazione e centralizzazione vissuto dalla struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia in poco più di quarant’anni. Nella prima metà degli anni Ottanta le diocesi italiane vennero ridotte quasi di un quarto, passando da 285 circa a poco più di 220, secondo i dati forniti dall’Annuarium statisticum Ecclesiae (ASE). Per contro, a partire dalla seconda metà dello stesso decennio, l’organizzazione centrale della CEI (che operava da decenni, ma aveva mantenuto piccole dimensioni e aveva potuto contare su risorse materiali e simboliche molto modeste) conobbe uno sviluppo più che esponenziale. In questa sede è sufficiente indicare l’ordine di grandezza di questo incremento, relativamente al quale il «Notiziario» CEI (NOT) fornisce annualmente dati finanziari aggiornati.

Proprio alla CEI, e in particolare ai suoi organi centrali, venne attribuito il compito di gestire importanti applicazioni del nuovo Concordato tra Santa Sede e Repubblica italiana (1984), frutto dell’opzione per la libertà religiosa della Costituzione italiana del 1946 e del Concilio Vaticano II con la dichiarazione Dignitatis humanae (1965). In particolare alla CEI venne assegnato il compito di amministrare il gettito derivante dalla sostituzione del vecchio sistema di sostentamento del clero con il nuovo, ovvero il passaggio dal sistema beneficiale (imperniato su benefici assicurati in parte importante dall’amministrazione statale italiana e collegati a incarichi ecclesiastici come quello di parroco) al sistema basato sulla libera scelta del contribuente riguardo alla destinazione dell’otto per mille dell’intero gettito IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), su offerte liberali e deducibili per il sostentamento del clero, oltre che sull’amministrazione dei beni della Chiesa trasferiti da parrocchie e da enti ecclesiastici agli istituti diocesani e nazionali. Notevoli e importantissimi sono i significati di questo cambiamento (perfezionatosi nel 1988). Qui interessa richiamarne solo due. Grazie al nuovo sistema la struttura dell’autorità religiosa cattolica cessò di dipendere economicamente dall’amministrazione statale per rimettersi in larghissima parte (oltre che a risorse proprie) alla libera determinazione dei contribuenti e dei cittadini. Tuttavia, il sistema ha tracciato anche nuovi percorsi. Le risorse economiche cessarono di essere distribuite dallo Stato capillarmente o di affluire alle organizzazioni ecclesiastiche diocesane dalle rispettive periferie dell’apparato organizzativo (per es. le parrocchie). Quel flusso finanziario entrò nel sistema da quello che in virtù di tale ragione ne divenne il centro: appunto, dai vertici della Conferenza episcopale italiana.

Tra il 1990 e il 2013 si è assistito a un afflusso crescente di risorse provenienti dalle decisioni dei contribuenti sulla destinazione dell’otto per mille a favore della Chiesa cattolica. Questi sono passati da 209,7 milioni di euro a 1032,7 milioni. Non è difficile immaginare quale incremento di potere sia stato generato dal percorso di un flusso di tali e tanto crescenti dimensioni a vantaggio degli organismi centrali della Conferenza episcopale italiana. A questi organismi infatti era demandato il compito di istruire e di seguire tutto quanto concernesse la raccolta e l’impiego di tali risorse, salvo l’annuale approvazione del bilancio da parte dell’assemblea plenaria dei vescovi. Di per sé il crearsi di queste nuove e così grandi risorse non ha messo in discussione il grado – qualunque esso fosse – di autonomia economica (e non solo) mantenuto sino a quel momento dalle diocesi rispetto al vertice nazionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica (cioè la CEI prima del 1984). Per comprendere il ridursi di questa autonomia è necessario spostare l’analisi sulle forme e gli scopi dell’amministrazione di queste nuove e ingenti risorse. Il processo di centralizzazione-verticalizzazione di cui si sta parlando non inficia i principi giuridici che hanno portato al Concordato del 1984, né comporta limiti in termini di trasparenza e di pubblicità nell’amministrazione economica dei beni della Chiesa che, forse non solo con riferimento all’Italia, ha raggiunto in questo settore standard elevatissimi e con pochi eguali. Semplicemente, se le scelte procedurali e materiali di gestione di tali risorse non contraddicono né quei principi né quegli standard, esse però non ne derivano automaticamente. Altre scelte gestionali sono state, e sono, altrettanto compatibili con gli stessi principi e gli stessi standard.

Ciò che di fatto si è verificato, e che giustifica ampiamente l’impiego di categorie come quella di ‘centralizzazione’, è: a) il progressivo aumento della dipendenza della ‘periferia’ dal ‘centro’, delle diocesi dalla CEI (di diocesi che preferiscono sempre più spesso le risorse certe trasferite dal centro alla fatica e al valore, anche ecclesiale, di una maggiore autonomia economica e finanziaria); e b) la quota notevole e crescente delle risorse che il ‘centro’ trattiene per sé. È per questa via che i vertici della CEI sono riusciti a combinare una forte investitura ricevuta dal pontefice con un’inedita, notevole e sempre maggiore disponibilità di risorse finanziarie.

L’andamento della ripartizione dei fondi provenienti dalle scelte dell’otto per mille fornisce l’indicazione sintetica utile in questa sede. L’insieme dei fondi assegnati in sede CEI alle diocesi e di quelli destinati al sostentamento del clero è cresciuto di oltre il 350% tra il 1990 e il 2010. La dimensione reale di questa crescita di dipendenza economica delle diocesi dalla CEI è in realtà ancora più marcata se si considera che, nello stesso periodo, la capacità di produrre risorse finanziarie da parte delle diocesi, attraverso le proprie attività e i processi di partecipazione su scala locale, era diminuita in modo sensibile. Ciò risulta da un cospicuo numero di informazioni e di indizi che ancora devono essere studiati sistematicamente, mentre è già facilmente documentabile attraverso l’avvenuto cambiamento delle quote con cui le diverse fonti previste provvedono a finanziare il sostentamento del clero. Nel 1991 i fondi provenienti dall’otto per mille assicuravano il 33,4% del fabbisogno (il 28,7% l’anno successivo e già il 47,3% nel 1993), per poi giungere attraverso una crescita costante al 61,8% del 2010 e al 63,2% nel 2012. Nello stesso periodo il contributo delle diocesi al sostentamento del clero (attraverso i redditi propri del clero, la quota delle offerte fatte dai fedeli in parrocchia, i profitti degli istituti diocesani e le offerte deducibili specificamente finalizzate a esso) è sceso da circa il 70% del fabbisogno a meno del 40% e addirittura al 36,8% nel 2012, secondo i dati forniti dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC).

Sempre nello stesso intervallo di tempo, la quota di risorse proveniente dall’otto per mille e destinata agli organismi centrali della CEI è cresciuta in misura più che proporzionale rispetto a quella assegnata alle diocesi direttamente o attraverso il sostentamento del clero. Se tra il 1990 e il 2010 i fondi alle diocesi erano cresciuti del 350%, quelli assegnati agli organismi centrali della CEI crebbero del 1151% (più del triplo). Anche se si esclude il sostentamento del clero, resta che nel 1990 alla competenza delle diocesi erano rimessi (in euro) 28 milioni e agli organismi centrali della CEI 37 milioni, nel 2010 – rispettivamente – 253 milioni (9 volte di più che nel 1990) e 426 milioni (15 volte di più rispetto al 1990).

Per avere un’immagine più nitida dei profili generali di questo processo, vale la pena sottolineare anche un altro punto. La quota fondi provenienti dall’otto per mille e assorbita dal sostentamento del clero (difficilmente comprimibile e sottoposta a una serie di semiautomatismi) è calata dal 69% del 1990 al 33,5% del 2010 (per effetto della crescita dei proventi, quintuplicati, assicurati da quella fonte alla CEI, e del suo combinarsi incerto con una crescita numerica del clero da sostenere). Per effetto della riduzione della quota di gettito otto per mille richiesta dalle esigenze di finanziamento del sostentamento del clero, è aumentata in misura notevolissima la quota di fondi provenienti dalle firme otto per mille a destinazione di fatto non predeterminata (ferme restando le finalità-quadro di «carità, culto e pastorale» previste dagli accordi con lo Stato italiano). Di conseguenza, è aumentato il potere delle organizzazioni centrali della CEI che istruiscono e controllano la destinazione di queste risorse, ovvero il potere del centro (e del vertice) della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia su quello della periferia (o base) della stessa.

Tra il 1990 e il 2010 è anche aumentata la forza di quel centro e vertice costituito dalla CEI mentre è diminuita in periferia l’intraprendenza del clero (in passato capace di generare opere anche di elevato profilo economico) e certo non è decollato come si sarebbe voluto l’impegno nel promuovere l’esercizio della responsabilità dei fedeli – a partire dal laicato – ad assistere e anche a controllare la vita economica della Chiesa. In sintesi: mentre sino agli inizi degli anni Ottanta il sistema di sostentamento del clero (porzione decisiva della dimensione economica della vita ecclesiale) si caratterizzava (Consorti 2010) per un mix di forte dipendenza dalla decisione di un’autorità extraecclesiastica che determinava l’ammontare dei trasferimenti e dall’assenza di un’autorità religiosa centrale capace di regolare la distribuzione degli stessi, con il nuovo regime si è realizzata sia una fortissima riduzione dello stato di dipendenza dall’autorità extrareligiosa, sia una forte centralizzazione attraverso la formazione di un’autorità religiosa preposta alle decisioni in questo ambito. Il problema che si presenta è quello del contrasto tra il valore attribuito dalla costituzione ecclesiastica cattolica alle diocesi o Chiese particolari, di molto maggiore rispetto a quello attribuito alle istanze di cooperazione ecclesiale (soprattutto a livello nazionale), e la redistribuzione reale di potere intervenuta tra diocesi e CEI attraverso questa particolare interpretazione pratica del nuovo regime di sostentamento: interpretazione che non sarebbe stata certamente l’unica possibile.

Per valutare correttamente le trasformazioni appena richiamate occorre evitare alcuni luoghi comuni, privi di qualsiasi fondamento: in primo luogo le nuove forme del sovvenire alle necessità economiche della Chiesa non sostituiscono le altre (salvo il vecchio sistema beneficiale), ma vi si affiancano e, come una consistente letteratura (giuridica e teologica) ha messo in chiaro, in termini istituzionali costituiscono un enorme passo in avanti sia sul piano civile sia su quello ecclesiale. Anche su scala internazionale il sistema introdotto a seguito del Concordato del 1984 ha offerto una delle più qualificate espressioni del combinarsi di una doppia opzione per il modello della libertà religiosa: quella operata dalla Costituzione italiana del 1948 (art. 8) e quella operata dal magistero con il Concilio Vaticano II. In secondo luogo il flusso economico generato dall’otto per mille (e dalle offerte deducibili per il sostentamento del clero) è sottoposto a un livello di revisione e di controllo (anche bilaterale, ovvero con il coinvolgimento dell’amministrazione statale), ovviamente sempre perfettibile, che ha pochi analoghi non solo in ambito religioso, ma anche in altri ambiti sociali (politici inclusi). I possibili impieghi del flusso finanziario generato dall’otto per mille sono definiti per accordi tra le parti aventi valore di legge. Nella pratica, poi, la nuova entità di potere dei vertici della CEI, generata dalla possibilità di curare l’amministrazione di questi fondi, è stata spesso impiegata per indurre comportamenti virtuosi e per sostenere elementi di modernizzazione nella vita delle diocesi: come, per es., quando si è deciso di subordinare il trasferimento dei fondi alle diocesi alla condizione che esse rendessero pubblici i bilanci, pratica raramente applicata fino ad allora. Infine, tutte le politiche di raccolta e di spesa adottate dal 1988 in sede CEI, a partire dai bilanci annuali, hanno ricevuto l’approvazione dell’assemblea dei vescovi italiani.

In sintesi, solo una volta chiariti i caratteri del sistema e la sua elevata qualità civile ed ecclesiale è possibile portare l’attenzione sull’interpretazione pratica che di questo sistema è stata effettivamente data: una interpretazione con forti tratti di centralizzazione e di verticalizzazione, senz’altro legittima, ma non l’unica possibile. Nulla avrebbe impedito, per es., di ripartire i fondi tra le diocesi e da queste liberamente riconferirli alla CEI per esigenze comuni e preventivamente condivise. È evidente che la soluzione adottata implica un giudizio sulla pratica disponibilità alla condivisione da parte delle autorità ecclesiastiche locali. Non si sarebbe trattato di un’interpretazione più legittima di quella effettivamente data, ma semplicemente di un’altra, anche se ecclesiologicamente e sociologicamente di segno molto diverso. È dunque nel confronto tra alternative egualmente legittime, ma non equivalenti, che va cercato il significato reale – sociologico nel caso specifico – della soluzione che, tra le varie possibili, si è affermata.

Anche se questi numeri e le considerazioni che li hanno accompagnati sono già sufficienti a fornire i dati necessari alla trattazione, una misura ulteriore può essere offerta dalla crescita di potere che tra il 1970 e il 2010 si è verificata a livello nazionale nella struttura dell’autorità religiosa cattolica, in luogo di una precedente assai modesta cooperazione tra le diocesi con riflessi quasi esclusivamente intraecclesiali. In quegli stessi anni gli organismi centrali della CEI, in particolare il suo presidente, sono divenuti anche attori dell’arena politica nazionale e sono stati riconosciuti (e anche combattuti) come tali (Diotallevi 2007). Sono intervenuti nel dibattito culturale con una serie di iniziative non solo estemporanee, ma anche stabili (spesso coordinate sotto l’etichetta e la struttura del ‘progetto culturale’). Hanno avuto una presenza nel sistema dei media (tradizionali, come la stampa – anche quotidiana – e la televisione, ma anche di nuova generazione). Hanno intrapreso un’azione di penetrante e sistematico orientamento praticamente in ogni settore della pastorale ordinaria e straordinaria. Hanno sviluppato o supportato un’azione di produzione di magistero (con centinaia di documenti). Hanno esercitato in modo sistematico un potere di convocazione che ha avuto la sua massima espressione nei convegni ecclesiali nazionali, con cadenza decennale a partire dal 1976, e soprattutto in quelli del 1996 e del 2006.

Il processo di verticalizzazione e centralizzazione appena descritto, come ogni processo sociale, non è mai la pura e semplice applicazione di un progetto. Tuttavia, in alcuni casi avviene che determinati processi, magari solo per periodi medi o brevi, siano sistematicamente controllati e diretti da una organizzazione, più di quanto non si verifichi in genere. In questo senso – pur sempre con la dovuta prudenza – per il processo sin qui descritto si può ragionevolmente utilizzare la categoria di ‘progetto’. Vale a dire che non si possono considerare del tutto casuali gli effetti di centralizzazione e verticalizzazione della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia fin qui indicati. Tali effetti debbono essere riconosciuti anche come originalissimi e come ecclesialmente inediti, perché localizzati a un livello (quello nazionale e per di più italiano) in linea di principio di scarsa importanza per la vita e l’autocoscienza religiosa cattolica, oltre che di recente formalizzazione. E alla esplicita formulazione ed esposizione di un ‘progetto’ somigliava molto ciò che il cardinale Camillo Ruini dichiarò in una delle sue prime uscite pubbliche da presidente della CEI, in occasione del Consiglio permanente dell’11 marzo 1991. In quell’intervento si poneva in chiaro che lo sviluppo della CEI avrebbe dovuto essere la risposta alla «necessità di una presenza pubblica della Chiesa in Italia che abbia una vera e adeguata dimensione nazionale, ruolo che in via principale, anche se certamente non esclusivo, può essere esercitato soltanto dal corpo dei vescovi e quindi, nella pratica quotidiana, attraverso lo strumento della Conferenza episcopale» (Acerbi 2006, p. 84).

Le parrocchie

Il processo di semplificazione o, se si vuole, di riduzione della capillarità della base nella struttura del cattolicesimo religioso, si riflette anche a livello parrocchiale. Tra il 1976 e il 2011 le parrocchie italiane sono passate da 28.379 a 25.503 (secondo i dati forniti dall’ASE), diminuendo dunque circa del 10%. Se però si considerano le sole parrocchie con un parroco (non importa se in esclusiva o condiviso con altre parrocchie, e se appartenente al clero diocesano o a quello religioso), il saldo negativo diviene più marcato. Il numero delle parrocchie passa da 25.067 a 20.742, con un calo non del 10%, ma del 17%.

Dagli anni Novanta è a disposizione un’ulteriore fonte per affinare l’analisi, l’ICSC, secondo cui, tra il 1991 e il 2012, il numero delle parrocchie attive è restato sostanzialmente invariato e anzi è cresciuto (con riferimento alla penisola nel suo complesso) del 2,3%. In un periodo di riduzione dei terminali territoriali di quasi tutte le istituzioni, la struttura dell’autorità religiosa cattolica è riuscita ancora a mantenere la sua diffusione sul territorio della penisola, e ciò addirittura in concomitanza di un processo di centralizzazione e verticalizzazione. Tuttavia questo non significa che ciascuna parrocchia, pur rimanendo centro di una vitalità religiosa, spesso anche capace di influenze esterne sociali e culturali, abbia ancora un parroco. In media, alla fine del 2012, hanno ancora un parroco l’87,1% delle parrocchie che l’avevano nel 1991, e hanno ancora un parroco in esclusiva (senza cioè alcun ruolo in altre parrocchie) solo il 60,1% di quelle del 1991.

I dati appena riportati possono essere compresi in modo più adeguato solo se si rammenta cosa sia e quale valore religioso e sociale abbia tuttora l’istituzione parrocchiale nel panorama della società italiana, e quali aspettative nutrano nei suoi confronti la larga popolazione di praticanti e anche l’intera opinione pubblica. E non solo presso le frontiere dell’emergenza sociale e civile, ma praticamente ovunque.

Tra gli italiani adulti oltre tre su quattro dichiarano di conoscere il nome della propria parrocchia, oltre il 90% tra coloro che partecipano alla messa almeno due o tre volte al mese. Se richiesti di indicare una realtà che rappresenti gli aspetti belli e positivi della Chiesa, più del 40% degli italiani adulti (pressoché la metà tra i praticanti regolari o quasi) indica la propria parrocchia. Nella medesima classifica il papa è secondo da ormai un decennio, mentre valori molto bassi sono raggiunti dal proprio gruppo o movimento e dalla propria diocesi.

Se di questo tenore sono le valutazioni e le aspettative generali nei confronti dell’istituzione parrocchiale, è estremamente probabile che la riduzione della quantità e della qualità del servizio (religioso e non religioso) offerto dalle parrocchie avrà con il tempo un effetto negativo e conseguenze di vario genere. D’altra parte la risposta ecclesiastica, che ancora una volta per isomorfismo mimetico si sta diffondendo nel cattolicesimo italiano, rischierà di assecondare questo processo di alleggerimento della presenza territoriale della Chiesa. Nella maggior parte dei casi, infatti, davanti all’aumento di parrocchie senza clero, i vescovi hanno iniziato a far fronte al problema con la creazione di ‘unità pastorali’ o simili. Alcune parrocchie vengono cioè affidate a un piccolo numero di preti cui sono attribuite responsabilità pastorali poco distinte e spesso ancor meno gerarchizzate. Conseguentemente, il clero diocesano viene sospinto verso forme di vita (e di autocomprensione) più simili a quelle proprie della vita religiosa, i laici sono attratti verso impegni intraecclesiastici alternativi a quelli secolari e l’istituzione parrocchiale viene trasformata da centro – non importa quanto forte – di una vita sociale e civile in mero sportello erogatore di servizi religiosi. Tutti effetti che non si verificherebbero se le stesse parrocchie fossero unite in una sola e tra gli stessi preti vi fosse una precisa relazione gerarchica. Con le medesime risorse si può dar luogo ad almeno due soluzioni organizzativamente ed ecclesiologicamente molto diverse. Resta che la parrocchia alla quale la maggior parte degli italiani – praticanti o no – è legata è molto più simile a un municipio che a un supermercato religioso, e il suo sagrato a una piazza di paese più che alla hall di un centro commerciale. Non che la scelta di sostituire le parrocchie con unità pastorali non abbia futuro, anzi essa va nella direzione di una religione a bassa intensità (low intensity religion, concetto utilizzato tra gli altri da Bryan S. Turner, Religion and modern society. Citizenship, secularisation and the State, 2011). Si tratta evidentemente di un futuro, non l’unico possibile, certo molto diverso dal passato, e nel quale si potrebbero verificare tensioni insostenibili tra le forme di questa religione a bassa intensità e la matrice cristiana da cui essa trae i materiali che rielabora.

Il personale

Per tutte le organizzazioni le risorse umane sono alcune delle più preziose (Luhmann 2005). Per le organizzazioni religiose, come per tutte quelle professionali, ciò vale in modo ancor più stringente (Abbott 1988). Il problema del reclutamento è dunque uno dei problemi cruciali cui ogni organizzazione religiosa, soprattutto se di tipo ecclesiale, deve dare costantemente una risposta (La parabola del clero, 2005).

Tuttavia ciò non significa che – a differenza di quanto avviene per la qualità – vi sia una relazione necessaria e proporzionale tra quantità del personale a disposizione e livello di potere raggiunto dalla organizzazione. Anzi, una tale relazione, pur restando cruciale, si attenua proprio con l’avanzare del processo di modernizzazione (Abbott 1988).

Un’adeguata valutazione delle cifre che seguono può trarre vantaggio dal ricordare che nei quarant’anni considerati in questa trattazione la popolazione residente in Italia è cresciuta circa del 20%, passando da poco più di 50 milioni a poco più di 60 milioni di residenti.

Il clero diocesano

In questo segmento della nostra analisi è il caso di partire dalla componente costituita dal clero diocesano sia per il grado di controllo che esso ordinariamente esercita sulla struttura dell’autorità religiosa cattolica, sia per le dimensioni che ha raggiunto questa componente del personale ecclesiastico maschile rispetto a quelle dei religiosi nel corso del Novecento (Brunetta 1991). Nel 1970 erano presenti in Italia e in servizio per le diocesi italiane 42.868 preti diocesani. Nel 2011 il loro numero era pari a 32.475, cioè diminuito di un quarto in quarant’anni. Una seconda e più affidabile fonte, che si basa su criteri leggermente diversi e su altre procedure di raccolta dei dati, fornisce valori ancora più ridotti (29.646 preti diocesani a fine 2012), ma nella sostanza per i vent’anni per i quali quest’ultima fonte è in grado di produrre informazioni, essa conferma la tendenza appena riportata.

Questa importante contrazione, tuttavia, non è in grado di rappresentare per intero i problemi incontrati dal reclutamento di personale per il clero diocesano. Nella composizione di questa popolazione, infatti, sono intervenute trasformazioni assai rilevanti, ma non bene espresse dal pur macroscopico calo assoluto.

I preti diocesani del 2011 non sono solo in numero inferiore rispetto a quello dei loro colleghi del 1970, ma sono anche mediamente più anziani, per effetto del combinarsi di tre principali processi: a) la diminuzione delle ordinazioni pur con andamento non lineare (Molina in La parabola del clero, 2005); b) l’aumento dell’età media all’ordinazione; c) un aumento della speranza di vita nel clero maggiore di quella registrata nella popolazione maschile italiana. Solo nel decennio 2003-12, per il quale si dispone di studi più precisi, mentre l’età media dei maschi sopra i 24 anni è passata da 49,5 anni a 51,4, quella dei preti diocesani nati in Italia è salita da 60,3 anni a 61,5. A fine 2012, tra i preti diocesani nati in Italia, il 16% aveva più di 80 anni, mentre nel 2002 il 12,5% e nel 1991 solo il 5,4%.

Anche altri indicatori segnalano un allentamento dei processi di formazione e di selezione delle nuove leve di clero diocesano. Innanzitutto negli ultimi anni è cresciuto il rapporto tra ordinati e seminaristi, mentre è diminuita la quota di seminaristi maggiori che abbandona il percorso di preparazione al ministero. Entrambi i fenomeni si verificano nel quadro di un calo degli ingressi in seminario. In pratica, secondo i dati ASE, chi oggi chiede di entrare in seminario ha molte più probabilità di diventare prete rispetto a un suo collega di alcuni decenni orsono (senza contare la tendenza a rivolgersi ad altri seminari, spesso con successo, da parte di quei candidati ai quali non fosse consentito di continuare il percorso di formazione presbiterale). Inoltre la fortissima riduzione della quota di ordinati che ha iniziato il proprio iter nel seminario minore, comporta l’arrivo all’ordinazione di individui sui quali è stata esercitata una minore azione formativa (culturale e umana) per durata, certamente, e, probabilmente, anche per intensità e selettività (Bressan 2006).

Entrano dunque nel ministero individui tra loro molto meno omogenei di quanto verificatosi negli ultimi tre o quattro secoli, mentre la loro omogeneità resta un requisito largamente presupposto dalle organizzazioni ecclesiastiche che impiegano clero diocesano. L’innalzamento dell’età media all’ordinazione porta nel ministero individui che hanno nel loro bagaglio biografico le più diverse esperienze umane e sui quali un’azione formativa quantitativamente ridotta produce inevitabilmente effetti ancora meno profondi. Senza supporre che questo costituisca necessariamente una trasformazione di segno negativo, ma certamente una grande diversità rispetto al passato, va detto che anche nel clero diocesano italiano ha fatto la sua comparsa quello che in letteratura è noto come second career clergy, ‘clero alla seconda carriera’ (Nesbitt 2007). Nel 1970, a livello nazionale l’età media all’ordinazione era per i preti diocesani di 26 anni; era cresciuta di meno di due anni rispetto al trentennio precedente (1940-70), mentre era destinata a crescere di quattro anni nel trentennio successivo (1970-2003), e ancora in seguito sino a toccare i 32 anni nel 2012 (Molina, in La parabola del clero, 2005; ICSC).

E, infine, tra tutte le altre pratiche di reclutamento non convenzionale poste in essere dalle diocesi, e certo facilitata dall’arrivo del primo papa non italiano, si è andata diffondendo la pratica del ricorso al clero straniero, principalmente proveniente da aree come l’Est Europa, l’Africa, alcune zone del Sud America e dell’Asia. Tra il 1983 e il 2012 entrarono nel clero diocesano attivo in Italia circa 3.700 presbiteri provenienti dall’estero: 1.426 come seminaristi ordinati in Italia e 2280 come presbiteri già ordinati che si escardinarono da diocesi estere per incardinarsi in diocesi italiane. Ancora una volta si è in grado di seguire con una certa precisione questo fenomeno soltanto a partire dal 1990 ed è possibile dire che in quel momento poco meno del 5% dei 31.492 preti diocesani incardinati in diocesi italiane era di origine straniera. Secondo stime per difetto quella percentuale era solo del 2% nel 1971.

A fine 2012 lo stesso valore era salito a poco meno del 7% dei 29.646 preti diocesani in servizio per le diocesi italiane. Se per un verso il fenomeno ha dimensioni inferiori a quelle raggiunte dalla presenza di stranieri nella popolazione in Italia, la sua valutazione richiede alcune attenzioni. Mentre è ancora rara la presenza di stranieri tra i professionisti in Italia, essa risulta assai diffusa tra gli individui con occupazioni largamente percepite come meno qualificate. Il risultato è che lo scarso interesse dei nativi per quei tipi di impegno finisce prima con il produrre le condizioni del ricorso a personale straniero e poi a trovarvi un ulteriore alimento. Una componente di rischio è dunque evidente nel diffondersi di questa, ma anche di altre pratiche di reclutamento non convenzionale. Come si vedrà più avanti, quella del ricorso a clero di origine non locale non è una politica diffusa in modo omogeneo tra le regioni, ma ha tratti simili ovunque essa venga praticata.

Infine, e questo è l’elemento i cui effetti si proiettano più profondamente verso il futuro della struttura religiosa del cattolicesimo italiano, si ricorre a clero straniero innanzitutto per affrontare la carenza di giovane clero di origine italiana. Al momento, in alcune aree del Paese, il clero sotto i 40 anni è di origine straniera per quasi il 50% e, comunque, a fronte di un’età media del clero diocesano nato in Italia che a fine 2012 è pari a 61,5 anni, quella del clero nato all’estero è di 46,7 anni. A questo si aggiunga anche che i dati elaborati dall’ICSC sulla base di informazioni ufficiali per un verso sottostimano il fenomeno (non potendo considerare presenze informali, come quella di clero straniero impegnato per gli studi ecclesiastici in facoltà romane o nel resto d’Italia), mentre, per altro verso, non rendono ancora percepibile un lieve rallentamento del ricorso al clero straniero che sembra in atto dal 2010.

Nel complesso, dopo quarant’anni le diocesi italiane possono contare su meno preti diocesani, su preti diocesani mediamente più anziani e su preti diocesani passati per una formazione meno intensa e forse anche (ma questo è più difficile da stabilirsi) attraverso una selezione meno severa. Anche nel caso del clero, insomma, si verifica in un modo o nell’altro quello che si sta verificando per le élites in pressoché tutti i settori della società italiana.

I religiosi

Purtroppo solo pochi dati sono a disposizione per una delle componenti più importanti e più caratteristiche del cattolicesimo religioso: la vita religiosa – maschile e femminile – con i suoi ordini, le sue congregazioni, le sue varie e molteplici forme di organizzazione.

Per quanto riguarda l’Italia e il periodo che si sta considerando si può dire che i presbiteri religiosi presenti nelle diocesi di questo Paese sono passati da 22.423 nel 1970 a 15.202 nel 2012, perdendo circa un terzo della propria consistenza e subendo un calo molto più forte di quello conosciuto dal clero diocesano. Se poi ci sono indizi per ritenere probabile che nel calo quantitativo non si esprima che una parte delle trasformazioni sperimentate da questo settore del personale ecclesiastico, non ci sono però informazioni empiriche in grado di documentarlo con precisione. Tra le poche disponibili vi è quella per cui tra i presbiteri religiosi inseriti nel sistema di sostentamento del clero gestito dalla CEI (in ragione dei loro impegni pastorali a livello diocesano o parrocchiale) l’età media sale lievemente dai 55 anni ai 55,8, per effetto della crescita dell’età media dei nati in Italia da 55,4 a 59,2 e del calo da 46,9 a 44,56 anni di coloro che non sono nati in Italia. Sempre tra i presbiteri religiosi inseriti nel sistema di sostentamento del clero della CEI la quota di nati all’estero passa dal 4,5% al 23%.

Un insieme di altre informazioni consente di documentare un ulteriore processo che ha interessato la componente religiosa maschile e clericale. In primo luogo sono evidenti una continua chiusura di opere gestite da religiosi e il mantenimento da parte di costoro di un ruolo di guida, mentre per tutte o quasi le altre funzioni si ricorre a personale esterno. Risulta chiaro che tale sostituzione di personale è tutt’altro che ininfluente sulle caratteristiche del servizio: la preparazione professionale e quella spirituale variano di molto, anche se, a seconda degli aspetti e dei casi, è più difficile dire con certezza in quale direzione. Nonostante diminuisca il numero di parrocchie rette da presbiteri religiosi (dalle 2014 del 1976, dopo un breve periodo di incremento, alle 1748 del 2012), il rapporto tra presbiteri religiosi e parrocchie rette da clero religioso cala da 10,4 a 8,7% secondo i dati ASE. Insomma: il lavoro parrocchiale (spesso non primario rispetto al carisma dell’ordine o della congregazione di appartenenza) assorbe, rispetto ad alcuni decenni orsono, una quota più alta delle risorse di una popolazione di religiosi nel frattempo divenuta più piccola, mediamente più anziana e più eterogenea. Infine cresce la quota di presbiteri religiosi il cui sostentamento economico viene assicurato dal sistema CEI. Nel 1991 secondo i dati dell’ASE su 19.509 presbiteri religiosi presenti in Italia, 4049 erano inseriti nel sistema di sostentamento economico del clero della CEI (ICSC). Nel 2012 i valori sono divenuti, rispettivamente, 15.202 e 5004, con un valore percentuale salito da 20,8 a 32,9%. In breve, il complesso di questi tre processi propone un’immagine di vita religiosa maschile che in Italia, non solo conosce una significativa contrazione numerica, ma è anche sottoposta a un certo declino della propria specificità e della propria autonomia. Le stesse istituzioni dedicate alla formazione teologica dei novizi, e il relativo personale docente, sempre più spesso sono condivise tra realtà religiose diverse e tra queste e clero diocesano.

Le religiose

Nel caso della componente femminile della vita religiosa la varietà delle forme e il difetto di un’informazione empirica sistematica crescono ulteriormente rispetto alla componente maschile. Analiticamente ciò costituisce un grave problema, considerando quanto grande è l’importanza della vita religiosa femminile, in Italia e non solo, per la comunità ecclesiale e per la comunità civile. Certamente non senza contraddizioni, né sempre ottenendo gli stessi livelli di successo, le religiose hanno garantito nella comunità civile una testimonianza spirituale unica, una rete di servizi varia e capace di costante rinnovamento, e un canale di emancipazione femminile (le prime laureate in medicina in Italia, per es., furono delle suore). Contemporaneamente nella comunità ecclesiale le consacrate hanno aperto alle donne spazi inediti e ben strutturati (anche giuridicamente) di espressione, di partecipazione e di autonomia.

Sostanzialmente l’informazione empirica affidabile si riduce a un solo dato, di tipo complessivo. Esso ingloba, ma anche vela, molte altre informazioni che invece sarebbe urgente far emergere distintamente. Ciò nonostante si tratta di un dato importante e inequivoco. In Italia, secondo i dati ASE, dal 1976 al 2011 le religiose professe (quelle che hanno pronunciato voti definitivi o equivalenti) sono passate da 145.090 a 89.264. In quarant’anni la perdita è stata dunque di circa 56.000 unità, pari al 61,5% di quattro decenni fa. Con tutta evidenza si tratta di una contrazione molto più consistente di quella fatta segnare dai religiosi, e ancor più rispetto al clero diocesano.

È poi molto probabile che questo saldo nasconda – come nel caso del clero diocesano e dei religiosi – trasformazioni anagrafiche e di provenienza che al momento non possono però essere quantificate. Così com’è molto probabile che in non tutti i settori della vita religiosa femminile lo scarto negativo appena indicato abbia le stesse dimensioni. Anche in questo caso è ragionevole ipotizzare che nelle forme di ‘vita attiva’ esso abbia un’intensità superiore per lo meno rispetto ad alcune esperienze di vita contemplativa e di clausura. Quello che però è possibile documentare, sebbene attraverso numeri piuttosto piccoli, è che la vita religiosa femminile resta ancora, almeno in parte, spazio di ricerca e di sperimentazione. Il calo degli ultimi trent’anni sembra infatti da attribuirsi per intero a organismi di diritto pontificio (ordini e congregazioni tradizionali), mentre le realtà di diritto diocesano (spesso più recenti, più flessibili e anche con maggior ricambio) in termini complessivi presentano una tenuta (e anzi un lievissimo incremento).

Altri attori

Una comparazione tra le dimensioni del personale e le forme della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia intorno al 2010 e intorno al 1970 fa emergere un’altra serie di de-formazioni (termine esente da ogni connotazione valutativa). Queste si aggiungono e si intrecciano, ma non possono essere spiegate solo con quelle illustrate sin qui. Nella struttura in questione, infatti, hanno influito anche una parte dei cambiamenti intervenuti nelle forme della partecipazione laicale alla vita delle istituzioni ecclesiastiche. Essa ha dovuto fare i conti anche con il nuovo protagonismo assunto nell’ambito del cattolicesimo religioso da organizzazioni non controllate dall’episcopato e molto diverse dalle tradizionali associazioni ecclesiali del laicato cattolico, tuttora ben vive. Come è noto, il fenomeno in questione non si è verificato solo in Italia, anzi, altrove si è manifestato in modo ancora più evidente.

Nel corso dei quarant’anni analizzati hanno acquistato visibilità alcune organizzazioni religiose non controllate dalle ordinarie istanze ecclesiasiche e che hanno sviluppato rapporti, via via sempre più stretti, con la struttura dell’autorità religiosa cattolica sino a esercitare al suo interno una crescente influenza. Una elevata capacità di varietà è caratteristica del tessuto religioso cattolico e ha sempre influenzato la forma della struttura dell’autorità in quell’ambito. Per molti secoli la gran parte di quella varietà aveva trovato espressione nelle organizzazioni della vita religiosa. Oggi sembra invece esprimersi anche al di fuori di queste e indipendentemente dalle mediazioni tra queste e la componente del clero diocesano, mediazioni che, più o meno efficacemente, si erano imposte e avevano funzionato durante gli ultimi quattro secoli.

Tra queste nuove organizzazioni, nuove per l’opinione pubblica e non certo per l’analisi sociale dei fenomeni religiosi, il tipo attualmente più famoso è quello dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi cattolici. Per la verità, la loro comparsa andrebbe accuratamente distinta dall’aumento della loro visibilità e collocata lungo l’asse temporale della storia della Chiesa. Rispetto all’opinione corrente, tale operazione produce una decisa retrodatazione della comparsa di gran parte di quei movimenti, e soprattutto dei più famosi. La stessa idea di una loro omogeneità tipologica andrebbe accantonata a favore di uno schema analiticamente più raffinato, capace di mettere in luce tipi molto diversi e il succedersi di ondate dai caratteri altrettanto diversi.

Per nulla originale, e anzi manifestatosi nel cattolicesimo italiano con un certo ritardo, il sorgere di queste nuove realtà rappresenta una variante del più generale processo di diversificazione sia dell’offerta sia della domanda religiosa. Nonostante alcuni ‘nuovi movimenti’ cerchino di egemonizzare l’immagine e la rappresentanza di questo complesso fenomeno di diversificazione dell’offerta religiosa cattolica, essi non solo non rappresentano la totalità o i caratteri generali di questo processo, ma neppure la parte quantitativamente più consistente. Semmai ne costituiscono la porzione con maggiore capacità di autorappresentazione, intra ed extrareligiosa, e ciò – paradosso solo apparente – proprio grazie al livello di organizzazione e di centralizzazione maggiore in loro più che negli altri. In realtà, dello stesso processo di diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica sono parte integrante e quantitativamente prevalente forme di religiosità popolare nuove o profondamente rinnovate, nuove esperienze di monachesimo (alcune delle quali già ben strutturatesi e influenti), e, soprattutto, una vastissima platea di gruppi religiosi di modeste dimensioni e spesso privi di etichetta e di legami con altre realtà.

Non si tratta di un fenomeno che si manifesta solo nel cattolicesimo religioso, né in questo prima che altrove (a partire dalla società statunitense come mostrato, tra gli altri, da Robert Wuthnow e Mark Chaves), ma di un processo che caratterizza, per lo meno dagli inizi del 20° sec., tutto l’ambito religioso delle società a modernizzazione avanzata, e quindi anche a individuazione avanzata. Nel caso del cattolicesimo, e particolarmente di quello italiano, l’originalità sta nei rapporti che (a vari livelli) vengono negoziati e rinegoziati tra molte di queste nuove realtà e l’autorità religiosa. È in questi termini, e senza raggiungere neppure gli apici che tocca in altri contesti nazionali (come nell’area di lingua spagnola e portoghese), che il processo di diversificazione dell’offerta religiosa e degli stili di consumo si manifesta anche in Italia. Pur non essendo necessario in questo contributo offrirne un’analisi dettagliata, è comunque indispensabile dare conto della capacità dimostrata da molti di questi attori di avere un impatto significativo sulla struttura dell’autorità religiosa cattolica sino a produrvi delle de-formazioni molto accentuate.

Va subito chiarito che per comprendere questo fenomeno è sconsigliabile scegliere la quantità come chiave interpretativa primaria. Infatti, la tesi molto diffusa di una sostituzione dell’associazionismo laicale tradizionale – in primis quello di Azione cattolica italiana (ACI) – con i ‘nuovi movimenti’ non è confortata da elementi empirici. È sicuramente vero che l’ACI, secondo i suoi dati, dal 1970 a oggi ha perso circa due iscritti su tre, ma per valutare questo dato va innanzitutto tenuto presente che la formalizzazione dell’adesione è divenuta fenomeno sempre più raro e socialmente costoso in ogni ambito, non solo in quello religioso. Inoltre, per quello che è possibile ricostruire dalle fonti empiriche disponibili (Burgalassi 1970; Garelli 1991; Cesareo, Cipriani, Garelli et al. 1995), anche solo considerando il periodo che va dagli anni Novanta a oggi, si è dimezzata la quota di popolazione adulta partecipante a una forma qualsiasi di aggregazione religiosa. Entro questo trend generale, l’ACI conserva tuttora le dimensioni quantitative più consistenti. Dichiara infatti di parteciparvi circa il 2% della popolazione italiana adulta: una quota superiore a quella raggiunta sommando i dati raccolti di tutti gli altri principali ‘nuovi movimenti’ religiosi cattolici (VDS). Per es., con riferimento al 2011, l’ACI conta una presenza formalizzata in circa 6000 parrocchie italiane (su oltre 25.000), il Cammino neocatecumenale in circa 1100 (Cicchini 2013). Semmai, stabilmente più diffusa dell’Azione cattolica appare la miriade di gruppi parrocchiali senza etichetta.

Se poi ci si riferisce alla popolazione di età inferiore ai 18 anni, la sua diffusione è ancora meno contrastata da quella dei nuovi movimenti, e affiancata piuttosto dalla diffusione di altre esperienze associative storiche come le varie forme di scoutismo cattolico. In questa fascia d’età, la tipologia del gruppo spontaneo conosce una diffusione ancora più larga che tra gli adulti. Pertanto, invece che di un fenomeno di sostituzione dell’associazionismo con i nuovi movimenti, si dovrebbe parlare di: a) una generale contrazione della partecipazione della popolazione ad aggregazioni religiose di qualsiasi tipo; b) un notevole turnover e una diffusissima improvvisazione ed estemporaneità educativa e formativa in questa partecipazione; c) un’enorme diversificazione di questo fronte con un impatto notevole sulla sua effettiva qualità ecclesiale e civile. Non a caso nel 1991 la CEI dovette pubblicare una Nota concernente i ‘criteri di ecclesialità’ di queste esperienze e poi, alla metà degli anni Duemila, ribadirne alcuni contenuti in diversi documenti.

I nuovi movimenti religiosi cattolici, nelle forme più diverse, tendono a offrire alternative rispetto alle normali prassi catechetiche, liturgiche, spirituali, sino a ritagliarsi di fatto uno spazio nei processi di formazione e di selezione del clero diocesano (giungendo sino all’istituzione e gestione di seminari separati per candidati al presbiterato, provenienti da qualche esperienza di movimento). La scelta della CEI, imitata dalle diocesi in qualche caso per isomorfismo mimetico, in qualche altro per isomorfismo coercitivo (Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, 2000), è stata quella di sostituire l’antica opzione dell’associazionismo prevalentemente affidato alla responsabilità laicale – tipico il caso dell’Azione cattolica, ribadito solennemente dal magistero del Concilio Vaticano II (si veda tra l’altro l’Apostolicam actuositatem nr. 20 del 1965) – con la scelta di creare uffici pastorali settoriali affidati al clero, e con un laicato retrocesso a ruoli subalterni, una sorta di blanda istanza di compensazione e coordinamento, o di diretta mobilitazione, e raramente di governo e di orientamento. Si tratta di una soluzione i cui maggiori successi sono ottenuti di norma nell’organizzazione di eventi o nell’assunzione di ruoli di rappresentanza presso altre istanze pubbliche extraecclesiali, in particolare politiche. In questa direzione tanto la CEI quanto le diocesi hanno investito una quota enorme delle loro risorse materiali e simboliche. È per questa via che è maturata una prima grande de-formazione delle istituzioni che regolavano il rapporto tra autorità religiosa e laicato cattolico, e per la stessa via si è ricercata sistematicamente una inedita egemonia della ‘pastorale’ sull’‘apostolato dei laici’. Più che i nuovi movimenti le strutture ecclesiastiche della pastorale hanno preso il sopravvento su quelle forme di associazionismo che avevano fatto da vettore all’emancipazione religiosa e civile del laicato cattolico nel corso dell’Ottocento e del Novecento.

Certamente tra le cause di questo fenomeno ci sono anche la crisi culturale e spirituale dell’associazionismo laicale tradizionale, le nuove condizioni di estrema diversificazione della domanda religiosa, un progetto o semplicemente un istinto ‘neoclericale’ che ha ripreso vigore in tempi di transizione e di crisi. Sta di fatto che il nuovo ruolo dell’associazionismo laicale, maturato a partire dalla fine del 19° sec., con il determinante contributo dei cattolici italiani, dopo tanti aspri contrasti anche intraecclesiali, alla fine riconosciuto e consacrato dal magistero del Concilio, ha subito una sorte inattesa. Entrato negli anni Settanta del 20° sec. legittimato come mai prima, esso è uscito dal primo decennio del 21° sec. avendo subito un pesante ridimensionamento, non della propria formale legittimazione, ma degli spazi e delle risorse di cui poteva materialmente avvalersi. Tale ridimensionamento è stato operato dalle strutture della pastorale a guida ecclesiastica, e dunque proprio a opera di quella autorità religiosa cattolica dalla cui struttura i ‘nuovi movimenti’ o i piccoli gruppi informali si erano prima tenuti lontani e al riparo, guadagnando enormi spazi di discrezionalità, per poi rinegoziare vantaggi da posizioni di una qualche forza (caso per caso: socialmente strutturata o puramente mediatica). La domanda è: l’autorità religiosa cattolica sta tentando di governare il processo dall’interno o si è arresa a questo trend e ai suoi attori?

Rifacendoci nuovamente agli insegnamenti di Weber, il sociologo probabilmente si chiederebbe se, nell’ambito del cattolicesimo religioso italiano, esiste ancora un ‘monopolio della coercizione ierocratica legittima’, ovvero se questo ha ancora forma ecclesiale.

Non va quindi commesso l’errore di considerare i protagonisti e i risultati del processo di diversificazione e di frammentazione dell’offerta religiosa come frutto del Concilio Vaticano II (1962-65). Un’analisi delle date, dei documenti, dei programmi e dei repertori d’azione aiuterebbe a evitare un tale errore. Qui è sufficiente ricordare che il primo manifestarsi di queste nuove organizzazioni religiose non ecclesiastiche (piccole e grandi) si verifica in periodi poco o molto precedenti al Concilio. Del resto, tutto il Novecento religioso italiano è percorso dai tentativi di far fronte ai crescenti segni della diversificazione della domanda religiosa (Diotallevi 2001). L’originalità del modello di cattolicesimo italiano novecentesco sta proprio nel fatto che l’autorità religiosa (a partire da Pio XI e secondo un disegno esplicito) ha cercato di affrontare questa nuova situazione socioreligiosa immaginando e realizzando una forma di modernizzazione ecclesiastica che consentisse un grado di diversificazione interna non incontrollato. Più elevato di quanto avveniva nei cattolicesimi religiosi dell’Europa centro-occidentale, ma meno di quanto avveniva nei cattolicesimi iberici. Questo mix in linea di principio usciva rafforzato dal Concilio.

È però proprio con la fine degli anni Sessanta che si manifestarono in Italia i primi effetti culturali e morali della drastica accelerazione della modernizzazione sociale che si era verificata a partire dal decennio precedente. Quel salto di ritmo ebbe la meglio sulle capacità di risposta di quella geniale, e a lungo efficace, forma di mediazione elaborata negli anni successivi alla Prima guerra mondiale. In queste condizioni, sul rinnovamento proposto dal Concilio e largamente celebrato sul piano delle affermazioni dottrinali, su mediazioni non tempestive o non adeguate nella pratica del rinnovamento conciliare, finì per prevalere quello che può essere definito un recupero selettivo della tradizione (Finke 2004). Una platea vastissima di soggetti, grandi, medi e piccoli, elabora e si caratterizza per i più vari mix di ‘vecchio’ e di ‘nuovo’. In termini di mercato religioso è una soluzione apparentemente vincente. Essa consente ancora all’insieme del cattolicesimo religioso italiano di rivolgersi quasi a ciascuna nicchia di domanda religiosa.

Evidentemente, però, si tratta di un successo fatto di numerosissimi e non componibili microsuccessi. Presto o tardi, a seconda dei casi, nel corso dei decenni successivi questo successo si è rivelato, se non una sconfitta, certamente la causa di una gravissima crisi di compatibilità tra forma ecclesiale e cattolicesimo religioso. Dopo quarant’anni è ormai chiaro che tale crisi non ha risparmiato neppure la formazione e la selezione del clero o gli standard liturgici. Ormai, quasi senza suscitare reazione, il pluralismo dei singoli imprenditori religiosi cattolici e l’arbitraggio individuale del consumatore religioso finale sono penetrati nel tessuto ecclesiale ben più in profondità di quanto era avvenuto con la pluralizzazione delle opzioni politiche, a proposito delle quali erano stati celebrati tanti drammi e agiti tanti conflitti. Quella in corso appare così una fase con i riflessi tipici che i momenti di grande discontinuità sociale producono dentro le grandi tradizioni religiose. Ciò non toglie che – anche sotto questo profilo – al momento sia più facile osservare questa ulteriore de-formazione che non intravedere l’approdo e l’affermazione di rinnovate istituzioni ecclesiali. Per alcuni versi questa fase di estrema diversificazione ricorda quella conosciuta dal cristianesimo statunitense (in particolare di quello ‘protestante’) nella prima metà del Novecento, i cui grandi numeri non sono che il prodotto di frammenti sempre più numerosi e sempre più piccoli ed extrareligiosamente meno rilevanti.

Da un lato ciascuno dei frammenti, dal movimento più consistente al gruppo parrocchiale più piccolo, tende a sottrarsi al controllo e alla regolazione del vertice della struttura dell’autorità religiosa. Dall’altro lato, diversamente da quello che si è verificato nell’ambito del protestantesimo nord e sudamericano, questi frammenti non escono definitivamente dal campo religioso cattolico, non coniano un nuovo brand e una nuova identità. Essi non fanno mancare la legittimazione simbolica al pontefice (più critica è la relazione con i singoli vescovi), né la cooperazione a singole iniziative, ma in genere le rinegoziano in cambio di altri vantaggi a partire da quello minimo di una certa visibilità. In una situazione come quella italiana, dove la dominanza del cattolicesimo sul campo religioso ha da tempo assunto forme di larga flessibilità, ‘uscire’ sarebbe allo stesso tempo molto costoso (implicherebbe sostenere un conflitto e farebbe lievitare il prezzo dei propri beni e servizi religiosi) e poco redditizio (anche perché il controllo che l’autorità ecclesiastica di fatto esercita non è poi così asfissiante). Dunque questa miriade di piccoli e grandi frammenti, dopo essersi sottratta a una già modesta presa, ricontratta il proprio contributo in termini di partecipazione e di legittimazione simbolica, non di rado con abbondanti ricorsi a eccezioni ed esenzioni, quali neppure gli ordini religiosi più forti avevano ottenuto (Prodi 2010). Molto interessanti, sotto questo profilo, sono le vicende che hanno caratterizzato la discussione degli statuti e delle prassi di tanti soggetti, dall’Opus Dei a Comunione e liberazione, al Cammino neocatecumenale e così via.

Il risultato, analiticamente inedito e interessante, del processo menzionato è il formarsi di una nuova struttura dell’autorità religiosa cattolica, altrove definita multi channels: fatta non più di un canale, ma di molti e tra loro diversi (Diotallevi 2001). I canali di questa struttura, le ‘vie di comunicazione’ e poi inevitabilmente anche i ‘programmi’ (Luhmann 2005), non solo si moltiplicano e per tanti versi divengono paralleli e tra loro non comunicanti, ma si diversificano per tipologia. In alcuni casi diventano addirittura estremamente informali. Ciò implica anche una netta perdita della distinzione tra carisma e autorità e, dunque, la messa in crisi di uno dei tratti distintivi di un’istituzione religiosa di tipo ecclesiale, ovvero di quella forma sociale che il cattolicesimo, forse più di qualsiasi altra tradizione cristiana, aveva tenacemente cercato di conservare. In secondo luogo, il processo di moltiplicazione e di diversificazione dei canali dell’autorità religiosa cattolica, quando non azzera l’autorità del vescovo diocesano (vero caposaldo della ecclesiologia cattolica e base dello stesso primato petrino), relativizza l’appartenenza di ogni battezzato a una determinata Chiesa particolare, come se questa non fosse che un gruppo tra gli altri (magari anche di valore residuale) o una semplice struttura di servizio. Autorità del vescovo diocesano e appartenenza a una Chiesa particolare possono essere scavalcati attraverso un riferimento più o meno formalizzato, e sempre molto labile, all’autorità del papa. Insomma, nel primo e nel secondo caso (separazione tra autorità e carisma, messa in crisi dell’autorità del vescovo diocesano) in gioco ci sono due capisaldi della grande e originaria tradizione della Chiesa che erano stati recuperati in pienezza e riproposti con il Vaticano II, per mezzo della sua Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (1964). Perché anche a questo proposito l’impiego assolutamente avalutativo del concetto di de-formazione appare appropriato.

Infine un terzo tipo di de-formazione risulta dall’impatto del processo appena descritto su ruoli e istituzioni tradizionali della Chiesa cattolica: il prete, la parrocchia, gli uffici pastorali di curia. Anche questi subiscono l’impatto, quando non anche il fascino, del modello appena descritto, ovvero di una potenzialmente illimitata proliferazione della diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica. A volte si tratta di un’influenza non programmata, interpretabile attraverso il ricorso alla nozione di isomorfismo mimetico (Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, 2000). Altre volte si tratta di un effetto programmato, come nel caso in cui ruoli di responsabilità in ambito della struttura dell’autorità religiosa vengono assunti da individui di cui carriera, interessi e cultura sono, prevalentemente o del tutto, radicati proprio in quelle realtà protagoniste del processo di diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica (Melloni 2013). Gli analisti hanno impiegato concetti e teorie diverse per interpretare il diffondersi di queste tendenze all’interno del cattolicesimo religioso (settarizzazione, denominazionalizzazione, congregazionalizzazione). Questi tentativi di concettualizzazione sono accomunati dalla volontà di comprendere la grave tensione alla quale sono sottoposte le istituzioni che in questi ultimi secoli avevano garantito al cattolicesimo religioso forma ecclesiale, in Italia e in misura non piccola, grazie al ruolo e al peso del cattolicesimo italiano, nel cattolicesimo universale.

Se alle de-formazioni descritte in precedenza affianchiamo queste ultime, la base empirica che consente di parlare di ‘neoclericalismo’ assume contorni più chiari. Un clericalismo nuovo perché fatto più di esposizione e di visibilità che di volontà e possibilità di effettivo governo. Un clericalismo con più risorse e, nello stesso tempo, con meno politiche e con progetti di raggio più corto. In definitiva, il processo di centralizzazione e di verticalizzazione della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia si combina non solo con l’assottigliarsi della quantità del personale a disposizione, ma anche con le tre de-formazioni appena descritte, le quali riducono non solo la capacità di governo della struttura dell’autorità religiosa cattolica, ma persino la possibilità di governo su questa stessa struttura. Il processo di centralizzazione-verticalizzazione in parte si conferma, in parte si depotenzia, in parte funge da bilanciamento di quelle stesse tendenze de-formanti. Il costo complessivo di questo fascio di tensioni è un ridursi (non un annullarsi) del raggio di influenza della tradizione cattolica oltre il perimetro del religioso. Non a caso, questi quarant’anni sono quelli della centralizzazione dell’autorità religiosa cattolica in Italia, sono gli anni del dominio della ‘pastorale’ su tutte le altre forme di apostolato nella Chiesa, e sono inevitabilmente anche gli anni di crisi del cattolicesimo politico, della rilevanza del cattolicesimo nel mondo economico (sindacale, imprenditoriale ecc.), della scienza e della cultura, così come sono gli anni del declino del grado di correlazione tra le varie dimensioni della religiosità individuale (partecipazione, identificazione, conoscenza, credenza, esperienza). Perciò, alla fine, sembra abbia senso parlare proprio di ‘neoclericalismo debole’.

In questo orizzonte di neoclericalismo debole, la CEI ha cercato per tre lustri di introdurre criteri di razionalità e di conseguire dei risultati, investendo le notevoli e variegate nuove risorse a sua disposizione. I suoi organismi centrali hanno in parte prodotto e in parte cercato di supplire alla crisi di un intero mondo di opere e di associazioni; hanno cercato di coordinare o almeno di non essere scavalcati dalla schiera dei soggetti grandi e piccoli della diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica; hanno dedicato un particolare impegno al controllo della rete dei media cattolici di vecchia generazione (stampa, radio e televisione) e di nuova generazione. Ora, però, alcune condizioni interne ed esterne sembrano mutare, e la strategia dei vertici CEI appare sempre più chiaramente aver svolto, nel migliore dei casi, una terapia di mantenimento.

Da questa terapia di mantenimento, a guida fortemente centralizzata e a regime fortemente verticalizzato, le aree regionali hanno subito un effetto duplice, solo apparentemente contraddittorio. Per un verso alcune differenze subnazionali si sono attutite, per altro verso le prestazioni del sistema dell’autorità religiosa non potevano avere in periferia la stessa efficacia che avevano al centro e, dunque, hanno finito con il lasciare, rispetto al passato, più spazio alla varietà, (in grado maggiore o minore a seconda dei casi), spesso tollerandola semplicemente per l’impossibilità di regolarla. Chiesa, in termini sociologici, significa anche integrazione di dimensioni di religiosità e pretesa di influenza (significativa anche se non coercitiva) extrareligiosa, e dunque Chiesa significa territorio. Nella misura in cui la religione e la religiosità cattolica tendono a perdere forma ecclesiale, anche nella struttura della loro autorità, esse perdono anche contatto con il territorio, e viceversa.

Differenze interregionali

Il processo attraverso il quale il cattolicesimo religioso italiano ha conosciuto la trasformazione fin qui descritta non solo differisce da quanto nello stesso periodo di tempo si è verificato in altri cattolicesimi religiosi nazionali, ma al proprio interno conosce ancora altre differenze. In parte, infatti, il processo così com’è stato descritto a livello nazionale non è altro che il risultato prodotto dal comporsi di traiettorie diverse di diverse aree subnazionali. È il momento di mettere in luce il significato di almeno alcune di queste differenze, osservandole a livello regionale. Nel farlo verranno tenuti presenti i valori riferibili alle sedici regioni ecclesiastiche nelle quali è suddiviso il territorio italiano. Queste regioni tendenzialmente coincidono con quelle amministrative salvo l’accorpamento di Piemonte e Valle d’Aosta, Triveneto, e Abruzzo e Molise.

L’analisi territoriale del processo descritto a livello nazionale non condurrà alle singole regioni. Quanto risulterà è piuttosto la presenza di un certo numero di aree ben più omogenee di quella nazionale, costituite in qualche caso da una e spesso da più regioni. L’obiettivo, da qui in poi, è porre il problema di una stima del peso da attribuire alle politiche religiose assunte dagli organismi ecclesiastici di livello regionale, in ordine all’evoluzione formale e funzionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia. Al termine, il risultato sarà una serie di indizi che suggeriscono di orientarsi verso una zona molto lontana da ogni illusione di ‘regionalismo ecclesiastico generalizzato’, senza però per questo finire con l’accogliere l’idea di un’assoluta irrilevanza degli organismi collocati a livello regionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica. Fa pensare il fatto che i due soli casi nei quali una singola regione mostra andamenti piuttosto diversi da quelli della macroarea circostante siano quelli delle due regioni che tendono spesso a mostrare i valori (relativamente) più positivi: la Lombardia e la Puglia.

Il semplice avvio, certo non esaustivo, delle complesse operazioni richieste da una comparazione socioreligiosa a livello regionale con riferimento al caso italiano, esige un paio di premesse. Innanzitutto occorre chiarire il punto di partenza qui adottato. Esso coincide con una domanda: in quale misura e in quale direzione alcune delle trasformazioni socioreligiose intervenute nei singoli casi regionali nel quarantennio 1970-2010 divergono da quanto osservato a livello nazionale? Impostare l’analisi in questi termini appare significativo e utile proprio perché non ci sono gli elementi empirici per affermare che qualche area regionale ha conosciuto, nel periodo considerato, un mutamento significativamente diverso per direzione o intensità rispetto a quello sperimentato dal Paese nel suo insieme.

Negli ultimi quarant’anni nessuna delle regioni italiane è andata in assoluta controtendenza rispetto al Paese in generale. Dunque, le differenze con cui fare i conti sono quelle utili a dettagliare il quadro senza però stravolgerlo. In secondo luogo è opportuno ricordare che una corretta analisi comparativa dei diversi casi regionali pretenderebbe un’attenta considerazione di numerosi gruppi di variabili. Tra queste si possono ricordare le enormi differenze tanto di ordine fisico e climatico quanto di ordine sociale e culturale che esistono tra le aree territoriali, sia in termini sincronici sia diacronici. È sufficiente a questo proposito fare un esempio: come è possibile considerare il numero delle diocesi e, a maggior ragione, quello delle parrocchie e la distribuzione del clero sul territorio indipendentemente dal fatto che questo abbia un aspetto pianeggiante e una certa concentrazione urbana, oppure che esso sia montuoso e la popolazione sia, o sia stata, fortemente dispersa?

Diverse sono anche le caratteristiche demografiche delle varie realtà regionali e si può facilmente intuire quanto questo influisca, per es., sulle dinamiche di reclutamento del personale ecclesiastico (La parabola del clero, 2005). Nondimeno incidono sul presente religioso delle regioni i diversissimi passati civili ed ecclesiastici. Per certi versi dalla mappa dell’attuale cattolicesimo religioso italiano è ancora relativamente facile intuire sia i profili dei numerosi cattolicesimi preunitari, sia i successi e gli insuccessi delle politiche di modernizzazione ecclesiastica intraprese a partire dal pontificato di Pio XI (1922-39) e imperniate sul trasferimento al Centro e al Sud della penisola di elementi importanti del modello ecclesiastico ambrosiano (Diotallevi 1999). Non si dovrebbe dimenticare che, nel corso del quarantennio preso in esame, spesso sono state diverse le scelte pastorali compiute dalle realtà ecclesiastiche regionali e che, dunque, il panorama attuale non sarebbe comprensibile senza tenere conto anche di queste politiche differenti e di differente grado di successo (o insuccesso).

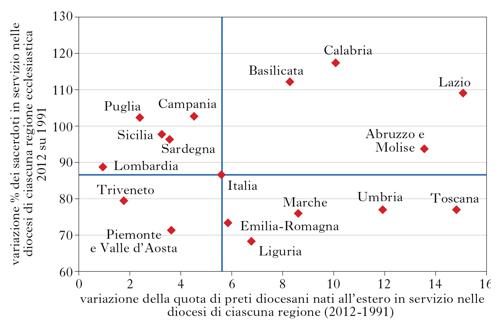

Nessuno di questi gruppi di fattori può essere assolutizzato, né a esso si possono attribuire a priori alcuni effetti, dacché ciascuno di quei gruppi, e ciascuno dei fattori che ne fanno parte, reagisce diversamente a seconda delle combinazioni in cui viene a trovarsi. La complessità di queste circostanze fa sì che con notevole prudenza l’analisi socioreligiosa possa passare dal livello nazionale a quello della comparazione interregionale. Solo entro queste condizioni sarà possibile individuare un paio di elementi che per consistenza possono effettivamente essere isolati. Per comodità di lettura conviene che essi vengano anticipati. In primo luogo, la trasformazione della struttura del cattolicesimo religioso osservata a livello nazionale risulta, non senza modulazioni, da una riduzione delle differenze infranazionali. La forza istituzionale del cattolicesimo religioso italiano diminuisce al Nord e al Centro più di quanto invece avviene nell’Italia meridionale. Per questa via si colma una parte del gap in ragione del quale sino a meno di mezzo secolo fa la struttura dell’autorità religiosa cattolica appariva nell’Italia settentrionale ben più solida rispetto a quella del Sud. In secondo luogo, si può dire che il processo appena citato sembra più accelerato negli anni Settanta e Ottanta rispetto al periodo successivo. Questo però non va preso come un dato finale. Il ritardo con il quale i dati regionali giungono rispetto a quelli nazionali non consente di dire, per es., se la nuova accelerazione dei processi di segno negativo registrata a livello nazionale a partire dalla seconda metà del primo decennio del 21° sec. si sia riflessa in modo più o meno omogeneo nelle singole regioni.