Trasporti e comunicazioni

Trasporti e comunicazioni

Le vicende del Risorgimento furono accompagnate dal dibattito sulle strade ferrate. Dopo il 1830, infatti, si cominciò a discutere sempre di più sul ruolo del treno per il progresso, in seguito all’affermazione della ferrovia nella rivoluzione industriale inglese. In tutti i paesi la nuova infrastruttura fu protagonista della modernizzazione economica e sociale, facilitando la circolazione delle merci e gli spostamenti delle persone, grazie al calo dei costi di trasporto e alla diminuzione dei tempi di viaggio.

Il treno ebbe inoltre un ruolo politico: basti pensare alla possibilità di controllo del territorio con truppe movimentate più facilmente, o all’opportunità di estendere i confini in virtù della presenza fisica dei binari, che sembravano corde in grado di legare centro e periferia, attraverso collegamenti stabili e sicuri. Si trattava di itinerari senza rischi, in confronto all’insicurezza delle strade, soggette a interruzioni per intemperie, scarsa manutenzione, attacchi dei briganti.

In Italia questi sviluppi vennero percepiti nell’ottica di abolire le frontiere tra gli Stati in cui era divisa la penisola, fino a vedere nel treno un veicolo fondamentale di unità prima del 1860 e uno dei principali mezzi per «fare gli Italiani» dopo il 1861. Avendo ammirato di persona i lavori per le ferrovie in Gran Bretagna, il conte di Cavour riteneva che fossero opere superbe, paragonabili alle consolari romane e tali da contribuire a superare le barriere tra i popoli, favorendo «lo spirito di nazionalità italiana» (Cavour 1976, p. 61).

Una rete nazionale: le strade ferrate

Il primo tronco ferroviario della penisola era stato aperto nell’ottobre 1839 fra Napoli e Portici. Successivamente fu il Regno di Sardegna a guidare la posa dei binari, avviando negli anni Cinquanta una moltitudine di opere, che portò il territorio piemontese ad avere alla fine del decennio un chilometraggio maggiore rispetto agli altri Stati. Cavour riuscì a realizzare una vera e propria rete, in parte con investimenti privati, sotto l’abile controllo dei tecnici ministeriali, e in parte con interventi pubblici, creando un’azienda delle ferrovie di Stato. Seguivano, per l’estensione dei binari, il Lombardo-Veneto e la Toscana, dove le costruzioni erano state affidate a compagnie ferroviarie private.

Al 30 aprile 1859, si contavano 850 km in Piemonte, 522 nel Lombardo-Veneto, 257 nel Granducato di Toscana, 101 nello Stato pontificio e 99 nel Regno delle Due Sicilie, dove lo slancio iniziale si era ben presto esaurito (Ministero dei Lavori Pubblici, Commissariato generale delle strade ferrate 1869, p. 30).

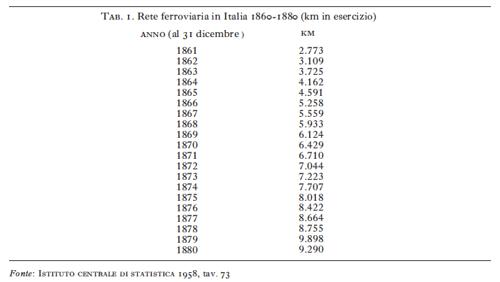

Al momento della proclamazione del Regno d’Italia, nel marzo del 1861, esistevano nel territorio del nuovo Stato circa 1.900 km di strade ferrate, cui si aggiungevano altri 500 km in Veneto, Friuli, Trentino e Lazio. La rete ebbe un grande sviluppo dopo l’Unità, sia per il completamento di linee ferroviarie già progettate e iniziate in precedenza, sia per l’impulso dato dai governi nazionali alla questione ferroviaria. Nel primo decennio unitario i binari arrivarono a raddoppiare la loro estensione (tab. 1).

L’avvento della ferrovia cambiò il modo di muoversi all’interno dell’Italia, perché i viaggi diventarono più frequenti e rapidi, imponendo lungo i binari una revisione delle dogane di frontiera. I primi Stati a dover affrontare la questione delle dogane furono, nel 1846, il Granducato di Toscana e il Ducato di Lucca, poi toccò nel 1859, sul fiume Ticino, al Regno di Sardegna e al Lombardo-Veneto, e, lungo la via Emilia, ai Ducati di Modena e Parma e allo Stato pontificio. In tutti questi casi l’arrivo della ferrovia rappresentò il preludio dell’unificazione politica. In seguito, si dovettero ridurre le formalità del dazio, all’ingresso delle grandi città, per adattarle alla presenza dei treni e consentire il passaggio di merci in quantità molto maggiori rispetto ai singoli carri.

È da rilevare che la costruzione delle ferrovie coincise in Italia con il ciclo espansivo dell’economia, in atto dal 1846 al 1873, che fece affluire nel paese una grande quantità di capitali stranieri e causò un forte indebitamento statale, prima negli Stati preunitari e poi in maggiori proporzioni nel nuovo Stato nazionale.

Dopo un primo periodo in cui si pensò, stando all’esperienza inglese, che i capitali investiti nelle strade ferrate fossero di per sé redditizi, i governi dovettero sussidiare le compagnie ferroviarie, sia per la costruzione delle infrastrutture sia per il servizio sulle varie linee, assegnando sovvenzioni secondo i chilometri di binari esercitati o garantendo rendimenti minimi alle quote azionarie. Mentre in Gran Bretagna esisteva già una società industriale sviluppata, con un rilevante transito di merci e persone sui treni, nella penisola il traffico era molto limitato, salvo il caso dei collegamenti fra le grandi città e i porti.

Considerando la carta ferroviaria italiana alla fine del 1860, si rileva che le ferrovie lombarde erano allacciate con quelle piemontesi soltanto al ponte sul Ticino nei pressi di Magenta, mentre non vi erano contatti con l’Emilia e la Romagna. Da Torino si arrivava a Venezia e a Bologna, ma non a Firenze, e Firenze non era collegata a Roma, mentre Roma non aveva raccordo con Napoli. I binari raggiungevano Vietri sul Mare fra Napoli e Salerno, ma al di sotto non vi era traccia di treni e di strade ferrate.

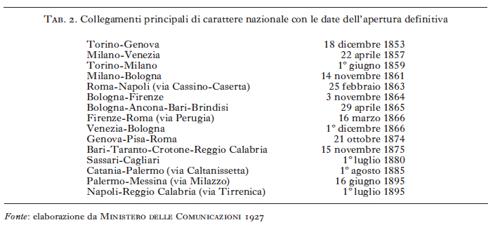

Per mettere in comunicazione gli italiani, i governi dovettero dunque garantire le costruzioni ferroviarie, che assorbirono buona parte delle risorse per lavori pubblici in tutta la seconda metà dell’Ottocento, consentendo di completare gradualmente le più importanti direttrici nazionali (tab. 2).

Dopo l’Unità, la realizzazione e la gestione delle ferrovie furono affidate a compagnie private per non gravare sul bilancio statale, in condizioni difficili a causa delle spese di guerra. Lo Stato manteneva il controllo delle costruzioni e del servizio tramite la Direzione generale delle strade ferrate presso il ministero dei Lavori pubblici, diretta da Bartolomeo Bona (già stretto collaboratore di Cavour), poi sostituita da un Commissariato generale.

Nell’agosto del 1862 venne concessa al conte Pietro Bastogi, banchiere livornese, già ministro delle Finanze nel primo governo Ricasoli, la messa in opera della ferrovia Adriatica, la Bologna-Ancona-Bari-Brindisi-Lecce, cui si aggiunsero la Foggia-Napoli, la Ceprano-Pescara, la Voghera-Pavia e la Pavia-Brescia per Cremona. Nel gennaio del 1863 fu approvata una convenzione con la Compagnia reale sarda per realizzare l’ossatura della rete nell’isola da Cagliari a Sassari, e nell’agosto dello stesso anno venne approvata la convenzione con la Società Vittorio Emanuele, già titolare di ferrovie in Piemonte, per una linea da Taranto a Reggio Calabria con diramazione per Cosenza, e da Messina a Siracusa con il ramo da Catania a Palermo.

Il riordinamento della gestione in tutta l’Italia, approvato con la legge 14 maggio 1865, n. 2279, portò a vendere le strade ferrate dello Stato in Piemonte, creando società a carattere pluriregionale con capitali in gran parte stranieri: Strade ferrate Alta Italia, Strade ferrate romane, Strade ferrate meridionali. Quest’ultima compagnia, fondata da Bastogi, si dimostrò la più longeva e intraprendente, acquistando dopo qualche anno anche le concessioni della società Vittorio Emanuele.

L’affidamento di costruzione ed esercizio a compagnie ferroviarie private fu importante per promuovere lo sviluppo dei binari, perché lo Stato da solo non sarebbe riuscito ad attivare altrettante energie. Tuttavia, per i governi il sistema si rivelò molto più costoso di quanto auspicato: le somme pagate a titolo di sovvenzioni chilometriche e di garanzie d’interesse per le azioni delle compagnie superavano, nel 1868, i 54 milioni di lire.

La spesa statale scendeva a quasi 36 milioni se calcolata al netto dei risparmi postali dovuti all’utilizzo dei treni al posto delle carrozze a cavalli e al netto degli introiti per l’erario derivanti dalle ferrovie, come tasse sui trasporti, sui biglietti e sulla «ricchezza mobile», cioè sui redditi delle società. Uno dei cespiti più consistenti era costituito dalla tassa del decimo sui trasporti dei prodotti a «grande velocità», cioè con treni che garantivano brevi termini di consegna. Tale tassa, introdotta nel maggio del 1862, era malvista da tutti gli operatori economici per la strozzatura che portava al movimento delle merci nelle zone sviluppate come la pianura padana, dove le potenzialità erano molto alte.

La statistica sulle Strade ferrate Alta Italia del 1865, celebrando la novità dell’unificazione nazionale con l’usuale retorica sui guasti prodotti dalla situazione politica precedente, affermava riguardo alla ferrovia emiliana tra Piacenza e Bologna:

Questa linea […] attraversa dei paesi ricchissimi, essenzialmente agricoli, ben popolati, ed incontra sul suo percorso 5 grandi città, cioè: Piacenza con una popolazione di 33.268 abitanti, Parma con una popolazione di 46.673 abitanti, Reggio con una popolazione di 18.496 abitanti, Modena con una popolazione di 31.868 abitanti, Bologna con una popolazione di 96.600 abitanti.

Essa ha dunque in sé medesima gli elementi di un movimento di viaggiatori assai importante, e se l’industria ed il commercio non poterono recare che un contingente limitatissimo al traffico ferroviario, ciò dipendette dai cattivi Governi sotto i quali queste popolazioni hanno sempre vissuto […]. L’annessione del 1860 alla patria comune ha modificato come per incanto questo stato di cose; le stazioni della linea da Piacenza a Bologna costruite largamente per i bisogni di un traffico ristretto, sono divenute ad un tratto insufficienti a fronte dello slancio inatteso impresso al commercio, slancio che ha resistito al mal essere generale, e non si trovò arrestato, per quanto riguarda i trasporti a grande velocità che da quella malaugurata imposta del decimo, che fece tanto male agli introiti delle ferrovie (Ferrovie dell’Alta Italia 1865, pp. 22-23).

Lo slancio commerciale, per le città lungo la via Emilia, derivava dall’estensione della rete: nel novembre del 1864 era stata completata la ferrovia Porrettana fra Bologna e Firenze, mentre nel febbraio del 1865 la ferrovia Adriatica da Bologna raggiungeva Bari e in aprile Brindisi. Nel dicembre del 1866 fu poi attivato il collegamento Firenze-Roma per Arezzo-Perugia-Foligno-Terni e Orte. Era a questo punto possibile recarsi in treno da Torino o da Milano fino al sud della Puglia.

Per quanto riguarda i lavori complessivi nella penisola, dapprima ci si dedicò a completare i collegamenti principali fra nord e sud e fra est e ovest attraverso l’Appennino, poi le attenzioni furono rivolte alle ferrovie complementari, destinate a servire itinerari e territori che erano rimasti fuori dalle grandi linee. La ferrovia garantiva per la prima volta una rete di trasporto diffusa a livello nazionale, risultando determinante per la percezione stessa dell’unità e per la conoscenza del territorio. Il treno, inoltre, portava i militari da un capo all’altro del paese, con un avvio degli spostamenti per i ceti popolari, cui appartenevano in gran parte i soldati.

La mancata abitudine a muoversi e le condizioni di povertà generalizzata non consentirono uno sviluppo dei viaggi paragonabile a quello che si ebbe in Gran Bretagna e in altri paesi più avanzati sulla via dell’industrializzazione. Ma il percorso verso il trasporto di massa era iniziato, per ora frenato dal livello di mera sussistenza nel quale si trovava la maggior parte della popolazione. Le tre classi di viaggio riproducevano le macro-ripartizioni nella società dell’epoca: prima classe per la nobiltà, l’alto clero e l’alta borghesia; seconda classe per la media e piccola borghesia; terza classe per artigiani, operai, talvolta braccianti. In alcune località le compagnie ferroviarie provarono persino a introdurre carrozze di quarta classe, nel tentativo di attirare i passeggeri con prezzi dei biglietti più bassi.

Le tariffe per viaggiatori erano strutturate su base chilometrica, cioè con una cifra fissa per ogni chilometro percorso, ed erano differenti secondo la compagnia ferroviaria e la classe di viaggio, sia sui lenti treni «omnibus», che avevano vetture per passeggeri insieme a carri merci, sia sui veloci treni diretti, ai quali veniva applicata su alcune linee la stessa soprattassa prevista per la «grande velocità» merci. Ad esempio, nel 1868, sulle Strade ferrate meridionali il costo chilometrico passava da 6,6 centesimi per la terza classe, a 8,8 centesimi per la seconda, a 11 centesimi per la prima, mentre sui diretti si avevano 10,5 centesimi per la seconda classe e 13,2 centesimi per la prima. Tariffe simili si trovavano sulle Strade ferrate romane, mentre le Strade ferrate Alta Italia avevano in qualche caso costi chilometrici maggiori («Monitore delle Strade Ferrate», 16 settembre 1868, p. 351).

Sulle Strade ferrate Alta Italia, sconti dal 25 al 35% erano previsti per i biglietti di andata e ritorno in varie direttrici, ma anche in questo caso i costi risultavano proporzionali alla distanza, e non erano tali da incentivare la mobilità sui lunghi percorsi. La tariffa a base decrescente secondo la distanza venne infatti attivata soltanto dopo il 1905, con la statizzazione delle ferrovie, per agevolare i collegamenti fra il Settentrione e il Meridione riducendo i costi di viaggio.

Per le merci, il prezzo del trasporto era diversificato secondo il valore della merce stessa (con una classificazione in numerose categorie) e secondo il tipo di spedizione, a «grande velocità» o a «piccola velocità».

Il treno portò una novità rilevante a livello sociale, con l’orario nazionale unificato, una cosa allora sconosciuta, poiché le varie città si basavano sul mezzogiorno solare, variabile con la longitudine: il che significava avere a Lecce un orario differenziato di parecchi minuti rispetto a Ventimiglia. Ad esempio, nel 1862 gli orologi delle ferrovie piemontesi e lombarde erano regolati sull’orario della capitale Torino, quelli delle linee venete sull’orario di Verona, in ritardo rispetto a Torino di tredici minuti; quelli delle ferrovie toscane sull’orario di Firenze, in ritardo di quindici minuti rispetto a Torino. La necessità di precisione, poiché l’orario dei treni doveva essere estremamente preciso in confronto a tutti gli altri trasporti, rese necessario dotare i ferrovieri dell’orologio. L’art. 44 del decreto dell’ottobre del 1862, con cui si approvava il Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie, recitava: «in ogni stazione principale deve esservi un orologio visibile da illuminarsi nella notte: ed ogni Macchinista di servizio, come ogni Capo-convoglio deve portare seco un orologio da tasca regolato su quello normale».

Nel settembre del 1866, in vista dell’annessione del Veneto, venne emanato il decreto sul cosiddetto «tempo medio», che impose una regolazione di tutti gli orologi in uso nelle comunicazioni della penisola, sia ferroviari e navali sia postali e telegrafici, sul tempo di Roma, mentre nelle isole di Sicilia e Sardegna si assumevano come riferimento i due meridiani rispettivamente di Palermo e di Cagliari.

Le stazioni diventavano sempre più grandi e accoglienti, rivaleggiando con gli edifici tradizionali per sfarzo ed eleganza. La presenza di molti centri storici intatti, però, non consentiva l’arrivo del treno nel cuore delle città. Le stazioni vennero quindi progettate ai limiti delle vecchie mura e generarono al loro intorno importanti programmi per insediamenti industriali e residenziali. Tali insediamenti cambiarono la percezione della città e ne estesero i confini verso il contado, proprio al tempo in cui iniziava l’incremento demografico, producendo un effetto a catena di espansione urbana.

A Milano la prima stazione fu costruita nel 1840 con l’inaugurazione della ferrovia per Monza. Le linee successive andarono a terminare in distinti capolinea, finché nel 1864 fu inaugurata una grande stazione centrale «di transito», cioè con binari che proseguivano in entrambe le direzioni, poi dismessa nel 1931 con l’apertura dello scalo tuttora esistente.

A Roma la prima stazione venne aperta nel 1856 con la ferrovia per Frascati all’esterno di Porta Maggiore. Tre anni dopo fu attivata la linea per Civitavecchia, in partenza da Porta Portese, stazione situata nei pressi del Tevere per sfruttare la possibilità di scambio merci con la navigazione. Nel 1863 il capolinea principale passò a Termini, spostando verso il centro la stazione di Porta Maggiore e collegando il nuovo scalo con il binario per Civitavecchia.

Il sistema di gestione ferroviaria – creato nel 1865 con le Strade ferrate Alta Italia, le Strade ferrate romane e le Strade ferrate meridionali – portò continui problemi, che i governi dovettero affrontare con provvedimenti tampone, come il riscatto da parte dello Stato della rete delle Strade ferrate romane, a seguito di una convenzione del novembre del 1873, stipulata per evitare il fallimento della società. Al Sud, la compagnia Vittorio Emanuele non riusciva a progredire nei lavori in Calabria e in Sicilia e perciò i suoi compiti dovettero essere trasferiti alle Meridionali nell’ottobre del 1871. Dall’altra parte dell’Italia, la terza guerra d’indipendenza, con la conquista del Veneto, causò una lunga questione internazionale per acquisire le ferrovie meridionali austriache, conclusa con una convenzione stipulata nel novembre del 1875 e modificata nel febbraio del 1876, in base alla quale le ferrovie austriache ebbero il rimborso dei capitali spesi nella rete divenuta italiana.

Alla fine, la questione ferroviaria fu la causa principale del cambio di maggioranza parlamentare, con la caduta della Destra storica e le elezioni politiche che portarono la Sinistra a formare il nuovo governo. Nel marzo del 1876, infatti, venne presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per il riscatto delle ferrovie, con la nazionalizzazione della rete. I deputati toscani della Destra, legati agli interessi di Bastogi, fondatore delle Strade ferrate meridionali, si unirono alla Sinistra, mettendo in minoranza il governo durante una votazione e provocando la caduta dell’esecutivo.

Intanto, dal punto di vista tecnico, si erano compiuti rilevanti progressi: le lente e instabili locomotive delle origini erano diventate sempre più potenti e veloci. Le prime macchine a vapore di costruzione italiana erano uscite dalle officine di Pietrarsa a Napoli nel 1845 e poi dai cantieri Ansaldo di Genova nel 1854. Nel 1872 nacque a Torino l’Ufficio d’arte delle Strade ferrate alta Italia, con il quale ebbe inizio la progettazione nazionale delle locomotive da treno, creando una macchina per viaggiatori in grado di superare gli 80 km/h e una per merci da 45 km/h con trazione integrale delle ruote per aumentare il tonnellaggio trainato. Ormai si percorrevano alcune tratte ferroviarie a una marcia commerciale di 50 km/h, una velocità quadruplicata rispetto alle più evolute diligenze a cavalli.

Si era inoltre perfezionata la costruzione delle ferrovie, con l’allestimento di ponti di ferro sui maggiori corsi d’acqua e la realizzazione di alti viadotti ad archi in mattoni per superare con curve ripetute i dislivelli nelle zone di montagna. L’esempio più significativo rimaneva comunque il ponte lagunare fra Mestre e Venezia, inaugurato nel 1846, che aveva rappresentato un’eccezionale novità: prima dell’arrivo della sbuffante locomotiva, infatti, si giungeva a Venezia solo via mare; da allora, invece, poiché i treni consentivano di raggiungerla senza imbarcarsi, Venezia non fu più concepita come un’isola.

Infine, si scavarono le rocce per il passaggio dei binari. La tormentata orografia della penisola e la presenza delle catene montuose al confine con gli altri Stati costrinsero i tecnici italiani a progettare trafori sotto i monti, che risultarono i più lunghi del mondo. La prima fu la galleria del Moncenisio, ideata nel Regno di Sardegna a metà anni Cinquanta per collegare le due parti dello Stato separate dalle Alpi, cioè il Piemonte e la Savoia. La legge che prevedeva l’opera fu promulgata nell’agosto del 1857 fra dubbi e incertezze. Il Regno di Sardegna, da solo e a spese dello Stato, avviava i lavori, che avevano richiesto studi accurati, poiché non si era mai lavorato a gallerie così estese e profonde.

Gli scavi, affrontati con due cunicoli alle opposte estremità, procedettero all’inizio con forti ritardi: si andava avanti a colpi di piccone per meno di un metro al giorno. Furono le macchine perforatrici, inventate dagli ingegneri Germain Sommeiller, Sebastiano Grandis e Severino Grattoni, utilizzate dal 1861, a consentire di condurre in porto la grande impresa: tali macchine utilizzavano l’energia idrica come forza per praticare i fori da mina in galleria. Dato che nei cunicoli molto lunghi non si poteva usare la macchina a vapore, vista l’impossibilità di eliminare gli scarichi, venne impiegata l’aria compressa per muovere le macchine e per introdurre in galleria l’ossigeno necessario agli operai che lavoravano. Fu così perforata la montagna senza gli usuali pozzi verticali di aerazione e di conseguenza più in profondità. Le macchine dei tre ingegneri arrivarono quando il tunnel era già diventato internazionale, per la cessione della Savoia alla Francia.

La galleria del Moncenisio (che in realtà passava sotto il colle del Fréjus) venne pertanto a trovarsi nel territorio francese per più di 6 km, cioè su circa metà della sua lunghezza. Una convenzione del maggio 1862 tra i governi francese e italiano prevedeva un contributo finanziario della Francia di 18 milioni di lire, se i lavori fossero stati ultimati entro 25 anni, a dimostrazione di quanto ancora incerta si ritenesse la realizzazione di questa gigantesca infrastruttura. Il tunnel venne invece inaugurato dopo nove anni, nel settembre del 1871, consentendo di passare dall’Italia alla Francia in quaranta minuti, contro le dodici ore circa che occorrevano per percorrere la carrozzabile. Il progresso fu enorme in termini di potenzialità di trasporto: tonnellate e tonnellate su un solo treno al posto di centinaia di carri trainati dagli animali.

Dato che due anni prima era stato attivato il canale di Suez, con l’apertura della galleria del Moncenisio-Fréjus, la compagnia inglese Peninsular & Oriental, che gestiva il servizio della Valigia delle Indie – in assoluto il maggiore traffico mondiale verso le colonie, perché collegava la madrepatria Inghilterra con le Indie britanniche – iniziò a far passare i treni per la penisola, in cambio però di una sovvenzione da parte del governo italiano di 500.000 lire annue. Tale itinerario era in grado di collegare Londra a Brindisi risparmiando circa dieci ore rispetto alla via di Marsiglia, per il maggiore percorso compiuto in treno, dato che le locomotive erano più veloci delle navi a vapore. Su questo tragitto passava il protagonista del romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, pubblicato nel 1873, che proprio grazie al tunnel del Moncenisio e al canale di Suez poteva compiere il viaggio in un tempo così breve per l’epoca.

Se lo scenario internazionale dei trasporti appariva in forte mutamento dopo l’Unità, assai lento fu invece il tentativo di estendere sul territorio i benefici della ferrovia, legando le sue tratte e le sue stazioni a una rete di strade percorribili con i carri a ruote.

Mulattiere e carreggiabili

Nell’Italia settentrionale e in quella centrale fino al fiume Tronto esisteva un sistema di collegamenti stradali mantenuti dagli Stati preunitari, dai quali si diramavano altre vie conservate a cura degli enti locali. Si trattava di una viabilità creata o risistemata nel corso del Settecento e del primo Ottocento, istituendo sugli itinerari maggiori tra le grandi città e verso i porti le cosiddette «stazioni di posta», distanziate di 10-15 km, dove le diligenze postali sostavano per il cambio dei cavalli, staccando quelli stanchi e attaccandoli freschi.

La testimonianza di un viaggiatore inglese del 1849 è emblematica per dare l’idea del traffico che si aveva nel periodo risorgimentale fra le capitali e i porti:

mai, in alcuna strada, abbiamo assistito a un traffico così intenso come su questa strada maestra fra Trieste e Vienna. Noi passammo molte centinaia, si potrebbe dire molte migliaia, di carri trainati da cavalli o buoi, che trasportavano cotone in balle, manufatti in scatole, zucchero e altro in barili, pelli, e ogni sorta di mercanzie verso l’interno; mentre un eguale numero si trovava sulla via del porto, carico con legna, pali per navi, vagoni ferroviari, locomotive, derrate. Dall’altitudine, la strada poteva essere descritta per molte miglia dall’affluenza di uomini e carri che vi passavano. Alcuni dei poderosi carri richiedevano 14 cavalli da tiro (Baxter 1850, p. 192).

Come la ferrovia, pure la strada rappresentava un indice fondamentale di progresso, poiché favoriva il movimento delle persone e il commercio dei prodotti tramite i carri a ruote (ove non fossero disponibili fiumi e canali), con esportazioni e importazioni rese possibili dal costo dei trasporti non troppo elevato. Per ottenere una rete moderna e diffusa, dopo l’Unità erano tuttavia necessari lavori di rilievo all’interno del paese.

In parecchie provincie del regno il bisogno delle strade rotabili sta forse al di sopra d’ogni altro. In tali provincie non si potrà mai raggiungere quello stato di floridezza che è il fattore principale di benessere per le popolazioni e di ricchezza per la nazione, finché non si abbia una rete di comunicazioni la quale valga a fecondare ogni sorta di industria e di transazioni commerciali. Però la costruzione d’una estesa rete di strade, non potendo essere che opera assai lenta, deve con maggior ragione venire, per quanto è possibile alacremente iniziata («Giornale del Genio civile», parte ufficiale, 1869, p. 316).

Le parole, riprese da una circolare ai prefetti, inviata dal ministro dei Lavori pubblici, esprimono una delle più amare constatazioni successive all’unificazione, quella relativa allo stato delle strade, che nel Centro-Sud erano in condizioni molto peggiori rispetto al Centro-Nord.

Nel contesto del periodo successivo all’Unità, caratterizzato dal motore a vapore e dall’affermarsi del treno come mezzo di trasporto principale, la strada era destinata a raggiungere la più vicina stazione della ferrovia, estendendone gli effetti socio-economici al di là dei pochi centri toccati direttamente dai binari. La legge sui lavori pubblici (allegata alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per «l’unificazione amministrativa del Regno») classificò le strade in quattro categorie: nazionali, provinciali, comunali e vicinali. Secondo la legge (art. 10), erano nazionali:

a) le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle primarie città del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe; b) quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi; c) le grandi strade attraversanti le catene principali delle Alpi e degli Appennini; d) quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Vista la preminenza dei collegamenti ferroviari, si stabilì che non poteva esservi una strada nazionale fra due punti del territorio legati da una ferrovia, il che significava nel tempo declassare a provinciali diverse strade nazionali man mano che si sviluppava la rete su ferro. Gli stessi servizi di trasporto stradali venivano ridimensionati con l’arrivo del treno, a partire dalle diligenze postali, le cui stazioni furono gradualmente abbandonate dopo l’Unità, garantendo una pensione a postiglioni e stallieri che perdevano il lavoro. Il trasporto a cavalli veniva invece incrementato nelle grandi città, dove si istituivano servizi pubblici di «omnibus», ampie carrozze che collegavano con tariffe modeste i centri e le periferie in corso di formazione per l’espansione demografica. Dal 1872 sarebbe poi arrivato il tram ippotrainato e dal 1878 quello a vapore. I trasporti urbani di massa furono determinanti per la crescita urbana, perché molto più economici dei tradizionali vetturini, antenati dei taxi.

La normativa stradale nel territorio soggetto al nuovo Regno si uniformò con la legge sui lavori pubblici del 1865, ma le condizioni risultavano molto diverse tra le regioni, con una certa variabilità nella presenza sia di strade nazionali sia di strade provinciali, nonché nella loro classificazione. Ad esempio, la Lombardia contava 651 km di strade nazionali e 2.394 km di strade provinciali, mentre la Sardegna aveva 1.130 km di strade nazionali e soltanto 36 km di strade provinciali (De Stefani 1925, pp. 67-69).

Il problema, comunque, non stava tanto nelle cifre ufficiali delle strade, quanto nelle caratteristiche di costruzione e nella manutenzione. Se lo stato delle strade nazionali e provinciali si rivelava quanto mai vario, ancora peggiori erano i collegamenti locali.

Al Sud, e nelle zone di montagna anche al Nord, in molti comuni si arrivava soltanto a piedi o a dorso di mulo, tramite scomode mulattiere. La viabilità minore era dunque una questione urgente, al pari di quella delle ferrovie: se queste ultime avevano il compito di legare tra loro gli italiani, le strade «carreggiabili», cioè atte al transito dei carri, dovevano rendere più raggiungibili i vari territori, altrimenti destinati a rimanere fermi nel loro primordiale isolamento e nella loro economia chiusa.

La situazione peggiore si rilevava in Basilicata e in Calabria, dove la viabilità tradizionale era quella dei sentieri usati per la migrazione del bestiame, chiamati tratturi in tutto il Centro-Sud. In Sicilia molte strade erano state iniziate ma lasciate incompiute; anche in Sardegna mancava una viabilità di sufficiente larghezza da consentire la circolazione dei carri, nonostante una presenza teorica di strade nazionali superiore a quella delle altre zone. Dal 1862 al 1867 vennero dunque approvati vari provvedimenti ad hoc per estendere la viabilità nelle isole.

Una relazione al ministro dei Lavori pubblici del 1865 esprimeva toni preoccupati sulla situazione siciliana, elencando peraltro i tanti comuni

che trovansi affatto privi di strade rotabili per comunicare coi rispettivi capiluoghi di mandamento e che non posseggono altri mezzi di comunicazione fuorché le così dette trazzere. Sono le trazzere numerose zone di terreno naturale nudo, o pascolivo, o cespugliato, e talvolta perfino coltivato, della originaria larghezza di 146 palmi siciliani (metri 37,63) suddivise in vari sentieri tracciativi dalle carovane di bestie da soma, cosicché le trazzere della Sicilia, unite insieme, occupano una grande estensione di terreno tolto alla produzione, se non che, come è ben naturale, laddove le trazzere correvano fra terreni coltivati, ivi la loro larghezza andò man mano restringendosi per laterali usurpazioni, di che non so se debbasi piuttosto lagnarsi o rallegrarsi (Possenti 1865, p. 7).

Visto che in generale non vi era da parte degli enti locali la necessaria attenzione per la viabilità, nel 1867 il ministro dei Lavori pubblici Stefano Jacini presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge per promuovere in tutto il Regno la costruzione di strade provinciali e comunali.

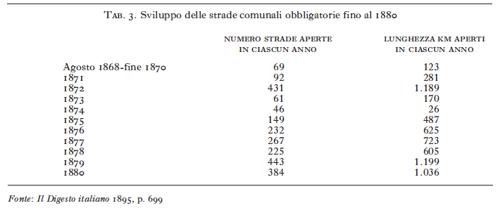

Dopo lunghe discussioni, si arrivò a emanare la legge sulle cosiddette «strade comunali obbligatorie» (legge 30 agosto 1868, n. 4613). Tale disposizione obbligava i comuni a costruire e sistemare le strade nei seguenti casi: per unire il centro del comune stesso al capoluogo di circondario o al maggiore centro del comune vicino; per mettersi in comunicazione con ferrovie e porti o con altre strade esistenti; per collegare reciprocamente le maggiori frazioni.

Qualora al comune non bastassero i suoi proventi ordinari, la legge disponeva che fosse creato un fondo speciale per le strade, con una sovraimposta sulle contribuzioni dirette (non eccedente il 5% dell’imposta erariale), con una tassa speciale sui principali utenti, con prestazioni d’opera degli abitanti ed eventualmente con pedaggi. Ai comuni non in grado di sopperire alle spese della strada, il governo accordava un sussidio del 25% delle somme necessarie per la costruzione e la sistemazione delle strade obbligatorie.

Gli elenchi di tali strade dovevano essere compilati dalle autorità comunali entro sei mesi dalla pubblicazione della legge; in difetto, l’elenco veniva predisposto dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale. I progetti di costruzione e sistemazione dovevano essere eseguiti entro un biennio, altrimenti il prefetto li avrebbe fatti realizzare d’ufficio, a spese del comune, o dei comuni interessati proporzionalmente dal percorso della strada, qualora il comune obbligato non ne avesse i mezzi.

Il regolamento di attuazione fu emanato nel settembre del 1870. Le strade dovevano risultare carreggiabili e con pendenza massima dal 5 al 7%; la larghezza minima fu stabilita in 5,50 metri in pianura e 5 metri in montagna. Per dare istruzioni adeguate, si compilò addirittura un Manuale ad uso degli ingegneri incaricati della compilazione dei progetti per le strade comunali, oltre a pubblicare gli «Annali delle strade comunali obbligatorie». Ma il programma si rivelò troppo gravoso, portando in numerosi casi all’esecuzione coattiva da parte della prefettura con intervento del ministero dei Lavori pubblici. Inoltre, nonostante la sorveglianza delle strutture statali, molte strade comunali, aperte in luoghi dove il carreggio era pressoché ignoto, si deteriorarono per la trascuratezza nella manutenzione. Le prestazioni d’opera degli abitanti, che avevano dato ottimi risultati in Francia, furono scarsamente utilizzate, sebbene previste dalla legge. Eppure, come si legge nel primo numero degli «Annali»,

un proprietario ch’è obbligato di far scendere ai centri di consumo i prodotti delle sue proprietà sul dorso di carovane di muli, mentre con un carro a due cavalli potrebbe esonerare la sua merce di un’inutile spesa, perde assai di più di una qualche giornata di lavoro all’anno, impiegata nella costruzione di buone strade comunali («Annali delle strade comunali obbligatorie», 1° vol., 1873, 1, p. 41).

Disposizioni specifiche vennero emanate pure per le strade provinciali. Nel giugno del 1869 si formulò un primo programma di strade provinciali da costruirsi nel Mezzogiorno continentale, con un sistema di finanziamenti statali differenziati che andavano da tre quarti a un terzo della spesa necessaria. Si trattava soprattutto di strade nelle province dell’Aquila, Teramo, Potenza, Salerno, Bari, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Con un successivo provvedimento del maggio del 1875, venne autorizzata l’esecuzione di altre strade provinciali in varie zone d’Italia che ne erano carenti, sia al Sud sia nelle zone montuose del Centro-Nord. Tali zone risentivano di un marcato isolamento, per la difficoltà di raggiungere non solo le ferrovie ma anche i porti, i quali rappresentavano la via tradizionale del commercio, vista la condizione geografica dell’Italia con i suoi 8.600 chilometri di coste.

In piroscafo lungo la penisola

Il periodo del Risorgimento coincise in ambito marittimo con la prima affermazione dei piroscafi. La macchina a vapore – come nei trasporti terrestri, nei quali tramite la locomotiva aveva creato un’infrastruttura del tutto nuova – anche in mare portò una rivoluzione, consentendo di superare l’atavico problema dei venti contrari che tante difficoltà causavano ai velieri. L’applicazione del motore a vapore alle navi fu però molto più lenta rispetto ai treni, poiché i velieri avevano una storia millenaria ed erano ormai affermati con i loro parametri tecnologici. Il processo di sostituzione partì negli anni Venti dell’Ottocento, prolungandosi per tutto il secolo, con un lungo periodo di coesistenza tra motore e vela, in modo da avere una sorta di trazione ausiliaria utile in caso di guasto alle macchine o di esaurimento del carbone. L’evoluzione riguardò anche l’aumento della stazza delle navi e la diminuzione del loro numero.

Lo sviluppo dei piroscafi portò, infatti, a costruire navi in ferro anziché in legno, di dimensioni sempre più grandi, cosa che spinse ad attrezzare i porti con moli più ampi e fondali più profondi, nonché con depositi di merci necessari per la crescita del traffico commerciale. I piroscafi richiesero investimenti sempre maggiori da parte degli armatori, che dovettero specializzarsi in ambito marittimo ed essere aiutati dagli Stati, dai quali riscuotevano compensi per il trasporto della posta. Nel Regno di Sardegna, dal 1853 venne affidato alle navi della compagnia di Raffaele Rubattino, in luogo delle navi della marina militare, il trasporto postale tra Genova e la Sardegna, prolungato l’anno dopo fino a Tunisi.

L’unificazione del Regno d’Italia fu completata proprio grazie ai piroscafi Rubattino, sui quali i Mille salparono da Quarto di Genova il 5 maggio 1860, con le navi Lombardo e Piemonte, diretti a Marsala, facendo scalo a Talamone in Toscana. Suggestive le parole del libro I Mille di Giuseppe Garibaldi, pubblicato nel 1874, in cui il condottiero ricordava il viaggio con enfasi celebrativa:

Vogate, nobili piroscafi! Vogate, voi portate tal gente che fa l’orgoglio d’una nazione oppressa, calunniata, ma con una storia, accanto a cui si inchinano le storie dei più grandi popoli della terra. Questa gioventù brillante è accompagnata dai palpiti, e dalle benedizioni delle madri, delle spose, delle amanti, e da quanti cuori generosi sentono la dignità della patria e l’insofferenza di dominio straniero. L’onde azzurre del Tirreno, increspate dal zeffiro, dondolavano dolcemente i piroscafi che vogavano a tutta velocità verso il loro destino (Garibaldi 1874, p. 26).

Nel Regno delle Due Sicilie, fu la compagnia di Vincenzo e Ignazio Florio a beneficiare di concessioni governative per il trasporto in piroscafo tra la Sicilia e le isole minori. Sia la Florio che la Rubattino svolgevano servizio soprattutto nel Mediterraneo per i passeggeri e la posta.

Nel 1861 si estesero alle nuove province annesse al Regno le norme che regolavano la marina piemontese, mentre nel giugno del 1865 venne emanato il Codice della marina mercantile e dal 1868 cominciò a uscire la «Rivista marittima», periodico specializzato nelle questioni della navigazione. A parte la novità delle navi a vapore, l’Italia aveva un’antichissima tradizione marinara, che non si era mai esaurita nel corso dei secoli e che vedeva una forte presenza delle imbarcazioni da pesca e da trasporto nell’economia di diversi territori, mentre tanti marinai italiani, imbarcati sui legni di altre nazioni, erano noti per la loro abilità. Ai sensi del codice della marina, la «gente di mare» doveva iscriversi in appositi registri divisi in due categorie: persone addette alla navigazione e persone addette alle arti e industrie marittime. Tale obbligo di iscrizione permetteva di valutarne precisamente la consistenza sulla base delle specifiche professionalità. Per quanto riguarda i comandanti delle navi, questi erano distinti in capitani di «lungo corso», che potevano dirigere bastimenti per qualsiasi destinazione; capitani di «gran cabotaggio», limitati al Mediterraneo e alle coste atlantiche dell’Europa e dell’Africa fino alla foce del Senegal, nonché al Mar Rosso via Suez fino a Bombay in India; «padroni», che potevano dirigere bastimenti solo nel Mediterraneo. Il volume statistico L’Italia economica, pubblicato nel 1871, riportava le cifre dettagliate della «gente di mare», divisa in una moltitudine di ruoli e mansioni, che

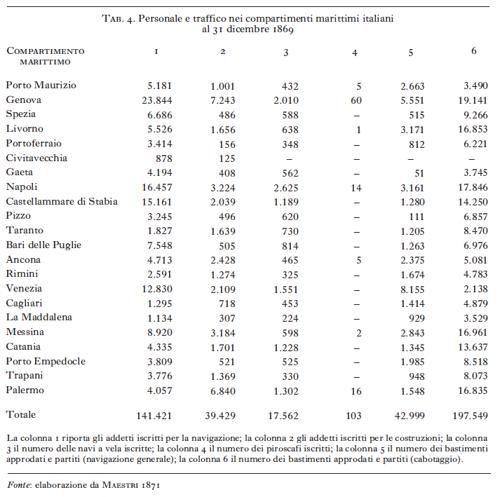

al 31 dicembre 1869 comprendeva ne’ suoi quadri 3.687 capitani di lungo corso, 2.968 capitani di gran cabotaggio, 4.280 padroni, 459 secondi di bordo pel lungo corso, 1.179 secondi di bordo pel gran cabotaggio, 6.677 marinai autorizzati al piccolo traffico di costa, 111.897 marinai e mozzi, 102 macchinisti dei piroscafi, 723 fuochisti ed altri addetti alle macchine dei piroscafi, 8.394 pescatori di alto mare, 20.947 pescatori di costa, 413 pescatori di rinforzo, 271 piloti pratici, 5.080 barcaiuoli, 151 costruttori navali di prima classe, 120 costruttori di seconda classe, 12.447 maestri d’ascia e calafati. I marinai italiani erano in complesso 180.850; i quali, distinti in due categorie, com’è richiesto dal Codice della marineria mercantile, darebbero 141.421 naviganti e 39.429 uomini applicati alle arti e industrie marinaresche (Maestri 1871, pp. 273-74).

La consistenza del naviglio e degli addetti, insieme a quella del traffico commerciale, si poteva ricostruire anche suddivisa nei compartimenti marittimi italiani, cioè i porti maggiori che facevano da riferimento per l’iscrizione sui registri navali (tab. 4).

Le opere marittime avevano per l’Italia una particolare importanza, poiché la posizione geografica ne faceva uno scalo naturale tra l’Europa e l’Oriente, con la possibilità di un notevole traffico di passaggio lungo la rotta della Valigia delle Indie. Dopo l’Unità si presentò dunque in tutto il suo rilievo la questione portuale, che dovette essere affrontata per quanto lo consentivano le condizioni fisiche, finanziarie e politiche. La situazione dei principali scali era di sostanziale inadeguatezza al nuovo contesto delle navi a vapore.

Per fare qualche esempio, sull’Adriatico il porto di Venezia si trovava nelle condizioni in cui l’aveva lasciato la Repubblica Veneta, la quale aveva soprattutto provveduto a opere di deviazione dei fiumi che sfociavano nella laguna e a lavori di difesa litoranea. Il porto di Ancona risaliva con il molo nord alla prima metà del Settecento e non si era mai approfondito il bacino. A Bari e Taranto esisteva soltanto il porto vecchio, mentre «a Brindisi non si avevano che alcune banchine, un avamporto ancora ingombro di secche ed un porto interno sprovvisto di tutti gli arredamenti» (De Stefani 1925, p. 137).

Sul Tirreno, a Napoli si trovavano il molo San Gennaro, quello Angioino e quello di San Vincenzo, ma non erano state realizzate opere di approfondimento del bacino e mancavano gli allacciamenti ferroviari. A Livorno si approdava ancora nel porto mediceo del Quattrocento, con alcuni miglioramenti apportati dai granduchi di Lorena poco prima dell’Unità. Genova aveva il molo vecchio, il molo nuovo, la darsena e la stazione marittima di piazza Caricamento, capolinea della ferrovia da Torino: impianti che rendevano il porto meglio attrezzato rispetto agli altri scali italiani e tuttavia non erano sufficienti a fare fronte alle accresciute esigenze.

Nelle isole, Messina aveva un approdo prevalentemente naturale, Palermo aveva solo il molo nord di limitata lunghezza e Catania il porto vecchio difeso dal molo vecchio. Cagliari aveva una sola grande opera artificiale, la Darsena, risalente al XIV secolo.

Dopo l’Unità, si decise di perfezionare gli scali di maggiore interesse, cioè Genova, Venezia e Brindisi, quest’ultimo perché scelto come attracco della Valigia delle Indie. La legge sui lavori pubblici del 1865 classificò i porti in quattro classi: per la prima classe lo Stato pagava i quattro quinti delle spese; la seconda classe comprendeva i porti che contribuivano alla sicurezza nazionale, a carico dello Stato; i porti di terza classe erano quelli di interesse limitato con contributo statale al 50%; per la quarta classe, invece, non erano previsti interventi nazionali e le eventuali spese erano lasciate a carico degli enti locali.

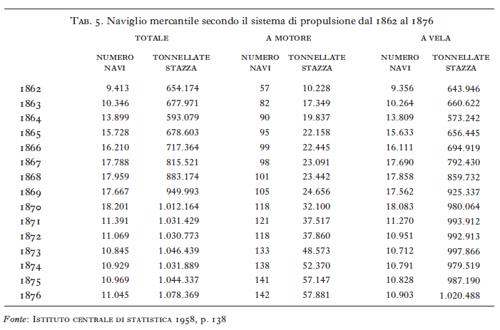

La marina mercantile italiana era arretrata rispetto ad altri Stati europei: negli anni Sessanta dell’Ottocento, il tonnellaggio delle navi a vapore rappresentava circa il 2-3% rispetto alla flotta velica e quasi la metà degli scafi dei piroscafi era ancora in legno, realizzata secondo la vecchia tecnologia, appannaggio di numerosi cantieri nella penisola. La produzione navale rappresentava la principale attività manifatturiera italiana, diffusa in numerose località delle coste, dove tradizionalmente si fabbricavano navi a vela con scafo in legno, vendute persino all’estero. L’evoluzione nel periodo successivo all’Unità d’Italia mostra un aumento costante del numero di navi a vapore, con un tonnellaggio complessivo quintuplicato dal 1862 al 1876, mentre il tonnellaggio delle navi a vela riportava un incremento limitato al 60%, a fronte di una diminuzione del numero di bastimenti per la maggiore dimensione dei velieri rimasti. Nel 1876, in termini di tonnellaggio, la flotta a vapore era tuttavia ancora limitata al 5,5% di quella velica (tab. 5).

La marina mercantile ereditata dal Regno d’Italia vedeva una prevalenza numerica delle navi provenienti dal Regno delle Due Sicilie, ma a livello tecnico era più aggiornata la marina piemontese, che aveva una maggiore presenza percentuale dei piroscafi, concentrati in gran parte nella sede di Genova.

L’unificazione arrivò in un periodo di politica economica liberista: pertanto i governi del Regno non investirono fondi nella promozione della flotta commerciale, ma si dedicarono a garantire una legislazione uniforme e soprattutto a incentivare i servizi postali e passeggeri lungo le coste e verso le isole. Si trattava dell’unico mezzo di trasporto nazionale – in attesa della costruzione di ferrovie – per legare il Nord e il Sud del paese e per svolgere un collegamento essenziale fra le principali città costiere. Un interesse verso le navi era indispensabile nel nuovo Stato, per la conformazione geografica e per le vicende storiche, ma anche per l’attualità economica, politica e sociale della questione marittima, alla quale si legavano la siderurgia, le relazioni commerciali, le conquiste coloniali e l’emigrazione.

Con le convenzioni marittime approvate nell’aprile del 1862, il trasporto della posta venne assegnato a tre grandi compagnie: alla Rubattino di Genova fu concesso il servizio per la Sardegna, la Toscana, Marsiglia e Tunisi; alla Società Accossato e Peirano venne affidata la linea giornaliera Genova-Livorno-Napoli e la settimanale Napoli-Ancona con servizio di cabotaggio nei principali centri del meridione; la Florio ricevette la linea settimanale Palermo-Genova, la trisettimanale Napoli-Palermo e vari viaggi periodici da Napoli alla Sicilia e tra le località sicule fino a toccare Tunisi. Nell’agosto del 1862 fu poi assegnata alla compagnia italo-inglese Adriatico Orientale la linea Ancona-Alessandria d’Egitto, che partì in seguito da Venezia dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia.

Direttamente legata alla navigazione fu la prima espansione coloniale in Africa. Nel novembre del 1869, in coincidenza con la solenne inaugurazione del canale di Suez, la compagnia Rubattino acquistò la baia di Assab sul Mar Rosso, in modo da farne una stazione per rifornire di carbone i piroscafi diretti da Genova all’India. Da Assab, con successive conquiste e con diversi episodi cruenti, iniziò la creazione della colonia Eritrea.

Nel luglio del 1872 furono concluse altre convenzioni marittime: con la Rubattino per il prolungamento in India della linea Italia-Egitto; con la compagnia inglese Peninsular & Oriental per il tratto Suez-Brindisi della Valigia delle Indie, che poi proseguiva in treno nella penisola e usciva dall’Italia attraverso il tunnel ferroviario del Moncenisio-Fréjus; con la Florio per un incremento dei servizi verso Sicilia e Sardegna; con la nuova società Trinacria per l’esercizio delle linee verso Costantinopoli e verso Corfù. Nel maggio del 1873, alla compagnia di Giovanni Battista Lavarello fu affidato il servizio fra Italia e America del Sud, destinato a sostenere le correnti migratorie.

Tutte le convenzioni prevedevano la sovvenzione pubblica per il trasporto della posta, ma il sussidio era più alto del costo effettivo e serviva a compensare gli obblighi imposti alle compagnie per i percorsi, gli orari e le limitazioni di tariffa. Quest’ultimo aspetto era fondamentale per incentivare il traffico: basse tariffe consentivano infatti un maggiore spostamento di merci e di passeggeri, tale da sostenere il movimento commerciale.

Un ulteriore sistema di convenzioni venne approvato nel giugno del 1877 con una novità rilevante: si limitò il cabotaggio litoraneo, non più indispensabile a causa della presenza di ferrovie, e si migliorarono i servizi fra la terraferma e le isole degli arcipelaghi. Furono pure istituite nuove linee internazionali da Genova a Singapore, da Palermo e Venezia fino a Smirne e Salonicco. I servizi furono tutti affidati alle società Florio (che aveva incorporato la Trinacria) e Rubattino, le quali nel settembre del 1881 si fusero costituendo la Navigazione generale italiana, un epilogo importante perché portò a formare una grande compagnia navale di carattere nazionale, simbolo di prestigio e di potenza nell’età dell’imperialismo.

Alla base delle concessioni per le linee marittime rimasero i compensi dello Stato sui servizi postali, fatto che evidenziava come la posta stesse sempre più espandendo il suo movimento e i suoi orizzonti, e come dopo l’Unità d’Italia le comunicazioni – al contrario dei trasporti affidati a privati – fossero rimaste un monopolio statale.

I servizi postali per l’interno e per l’estero

L’Unità d’Italia arrivò nel periodo in cui stava iniziando la crescita del traffico postale, in virtù del progresso dei mezzi di trasporto e grazie all’uso del francobollo, la cui definizione – nel vocabolario ottocentesco degli Accademici della Crusca – rende ben chiaro il significato di una parola all’epoca nuova:

Così chiamasi un piccolo pezzetto quadrilungo di carta finissima, che nella faccia superiore, di colore diverso secondo il prezzo, suole avere l’effige del principe, o altre insegne, e che nella parte rovescia è leggermente spalmato di gomma, per poterlo applicare su quelle lettere e pieghi che si spediscono per la posta. Fabbricasi e vendesi per conto dello Stato, e tien luogo di francatura (6° vol., p. 445).

Fino a metà Ottocento, le attribuzioni della posta erano limitate alla raccolta e al trasporto della corrispondenza tramite carrozze a cavalli, con un servizio non capillare, concentrato verso le città, i porti, i monasteri. Negli anni Cinquanta, l’introduzione del francobollo rappresentò una riforma vincente, poiché consentiva di saldare in partenza le spese di spedizione semplificando gli adempimenti. Il sistema tradizionale prevedeva invece costi divisi a metà fra mittente e destinatario, con una parte da pagare all’ufficio postale quando si ritirava la missiva. Il francobollo fu introdotto negli Stati preunitari fra il giugno del 1850 (Lombardo-Veneto) e il gennaio del 1859 (Sicilia).

In Piemonte la tariffa delle lettere venne stabilita, nel novembre del 1850, in 20 centesimi fino al peso di 10 grammi; il governo del Granducato di Toscana riformò la tariffa nel 1859, limitando a 10 centesimi la tassa delle lettere affrancate, mentre si pagavano 20 centesimi se la lettera non aveva il francobollo; nel Regno delle Due Sicilie (dove il francobollo arrivò solo nel 1858 per la zona continentale), si pagava la tassa di 8,5 centesimi per le lettere affrancate e di 13,5 centesimi per le altre. A dispetto delle basse tariffe meridionali, il movimento postale nelle Due Sicilie era modesto «tanto che, mentre nelle provincie subalpine, nel 1859, si ebbero circa 18 milioni di lettere, nelle provincie meridionali, con una popolazione doppia (ed esigendosi tassa metà), se ne ebbero solo 8 milioni» (Majorana 1911, p. 2).

I diversi sistemi postali vennero sostituiti fra il 1859 e il 1862, ritirando i francobolli dei singoli Stati e stampando quelli nuovi, cioè i francobolli unitari italiani con lo stemma reale. La Direzione generale delle Poste, alle dipendenze del ministero dei Lavori pubblici, fu affidata a Giovanni Battista Barbavara di Gravellona, che ricopriva tale incarico nel Regno di Sardegna.

Dopo un periodo di Istruzioni speciali provvisorie per il servizio della posta delle lettere, il settore postale nel Regno d’Italia fu regolato dalla legge 5 maggio 1862, n. 604, entrata in vigore nel gennaio dell’anno successivo. Furono ricondotte a un sistema uniforme le norme preunitarie, scegliendo la privativa statale già adottata in Piemonte, che fu estesa ai territori dove non esisteva, come la Toscana. Facevano eccezione al principio della riserva statale della posta i luoghi non serviti, dove raccolta e distribuzione potevano essere organizzate liberamente dai privati o dai comuni. Inoltre, dato che nella maggior parte delle città mancava il recapito a domicilio, era consentita – ma solo nell’ambito della città – la distribuzione da parte di enti e privati della stampa periodica, delle comunicazioni commerciali e delle carte processuali. Nel 1862 venne fissata in tutto il Regno a 15 centesimi la tassa delle lettere affrancate, fino ai 10 grammi di peso. Il prezzo aumentava di 15 centesimi ogni 10 grammi in più. Per le missive non affrancate la tassa raddoppiava. Uno sconto era previsto per le lettere dirette nello stesso distretto postale, che si affrancavano con 5 centesimi, mentre per le lettere di soldati e sottufficiali il costo era limitato a 10 centesimi, al fine di favorire la trasmissione di notizie tra le famiglie e i militari che prestavano servizio lontano dai loro luoghi di origine. Fu inoltre disciplinato il servizio di spedizione delle raccomandate, dei manoscritti, delle stampe, e soprattutto il trasferimento di denaro tramite vaglia. Inaugurato in Francia nel 1808 per l’invio di piccole somme ai militari delle armate napoleoniche, il servizio dei vaglia fu molto importante per facilitare i rapporti commerciali e per tenere unito il paese nella percezione economica: si trattava di uno strumento semplice e poco costoso con cui, ad esempio, un ingegnere del Genio civile in trasferta in Calabria poteva mandare soldi alla propria famiglia rimasta in Piemonte, senza spedire fisicamente le monete o le banconote. Venne pure introdotta l’assicurazione delle lettere, in base alla quale si poteva ottenere il rimborso del valore assicurato nel caso di smarrimento o di manomissione, pagando una tassa aggiuntiva. Le assicurate erano usate soprattutto per l’inoltro dei titoli di credito. Da ricordare, nel 1863-64, la creazione dei cosiddetti «collettori rurali», collaboratori incaricati del servizio postale laddove non erano presenti uffici, in modo da capillarizzare la raccolta e distribuzione nelle zone lontane dai centri urbani.

Al momento della costituzione del Regno, oltre la metà dei comuni italiani era priva di un ufficio postale e il servizio risultava ben radicato nelle città e nei paesi toccati dalla ferrovia, nonché su poche strade maggiori, mentre era pressoché assente altrove. Nell’ex Regno delle Due Sicilie, ad esempio, la corrispondenza postale continuativa si trovava sugli itinerari principali, con frequenza quotidiana solo sulla via verso Roma; in altre direttrici la posta era bisettimanale o mensile. La legge del maggio del 1862 prevedeva che la posta fosse estesa entro il 1873 a tutti i comuni del Regno.

Ovviamente, in un paese in cui predominava l’analfabetismo, gli scambi epistolari non riguardavano le masse popolari, sebbene anche queste in alcune occasioni cominciassero a venire in contatto con il servizio postale: i soldati di leva e gli emigranti mantenevano una sorta di filo di comunicazione verso i paesi natali tramite le lettere scambiate con i propri cari. La lettera arrivava a destinazione con tempi prestabiliti, grazie all’utilizzo dei treni ove disponibili: si sapeva con quale convoglio viaggiava la missiva e si poteva attendere una risposta «a giro di posta», cioè con il primo collegamento utile per il ritorno.

Al 1° gennaio 1865, il numero degli uffici postali era di 2.416, compresi undici uffici ambulanti sulle ferrovie e quattro «flottanti», di cui due sui laghi e due sul mare. Durante tale anno furono spedite 67 milioni di lettere, di cui 60 milioni erano affrancate, 6 milioni non affrancate, quasi 758.000 raccomandate e 30.700 assicurate. Quattro anni dopo, nel 1869, il volume della corrispondenza era molto cresciuto, contando quasi 88 milioni di lettere spedite nell’anno solare, di cui oltre 79 milioni affrancate, 6 milioni non affrancate, quasi due milioni di raccomandate e 126.800 assicurate. Le lettere con francobollo erano aumentate del 23%, mentre le raccomandate erano più che raddoppiate e le assicurate quadruplicate (Maestri 1867, p. 41; 1870, p. 288).

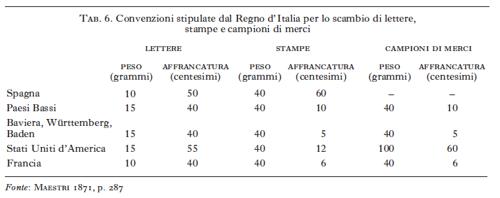

Nel 1863, si era intanto tenuto a Parigi il primo congresso postale internazionale, promosso dagli Stati Uniti, al quale presero parte i delegati italiani. Iniziarono così gli accordi con i diversi paesi per il servizio della posta (tab. 6), che portarono in seguito, con la conferenza di Berna del 1874, alla costituzione dell’Unione postale universale.

La tariffa interna delle lettere fu aumentata nel dicembre 1864 da 15 a 20 centesimi, nell’ambito dei provvedimenti per alleviare il disavanzo statale, adeguando anche i successivi scaglioni, mentre il servizio si accresceva, portando a limitare e poi a eliminare il deficit dell’esercizio postale, che era di 10 milioni di lire nel 1862. Un decennio più tardi si registrò un profitto di oltre 3 milioni di lire, che in seguito andò crescendo ulteriormente.

Nel giugno del 1873 si ebbero alcune novità: fu aumentato da 10 a 15 grammi il peso massimo del primo scaglione tariffario e vennero introdotte le cartoline postali, cartoncini prestampati e affrancati che consentivano di comunicare a tariffa ridotta, rinunciando al segreto epistolare e permettendo – se si voleva – di pagare fin dall’inizio la risposta. Da questa tipologia di missiva derivarono negli anni Novanta dell’Ottocento le cartoline fotografiche.

Nel maggio del 1875, dopo un lungo dibattito basato sugli esempi della Gran Bretagna e del Belgio, vennero create le casse postali di risparmio, seguendo il modello delle casse di risparmio, banche fondate per i ceti meno abbienti, ma allora diffuse soltanto in poche città. Il governo ritenne necessario che lo Stato intervenisse in questo delicato settore al fine di favorire il risparmio popolare e di impiegare le risorse raccolte per le spese di utilità sociale degli enti locali, tramite l’apposito collettore centrale rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il compito di raccogliere denaro veniva delegato agli uffici postali, perché si trattava dell’unica struttura diffusa su tutto il territorio nazionale. Nell’ottobre del 1881 venne infine istituito il servizio di spedizione di piccoli pacchi fino a 3 kg (elevati a 5 nel 1890) e con volume massimo di 20 decimetri cubi, al costo di 50 centesimi per ogni pacco. Tale servizio era in precedenza esercitato soltanto dalle compagnie ferroviarie e navali. Le poste lo realizzarono in seguito a un accordo internazionale in proposito, promosso dalla Germania, pur senza imporre la privativa, lasciando alle ferrovie la libertà di gestire un servizio parallelo, che rimase predominante per i volumi maggiori.

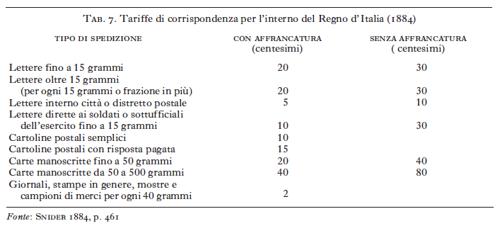

Nella tabella 7 sono riportate le tariffe per l’interno del Regno vigenti all’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento. La tassa di raccomandazione ammontava a 30 centesimi, oltre alla normale affrancatura, mentre l’assicurata costava 20 centesimi per ogni 100 lire di valore assicurato. La spedizione dei vaglia postali aveva un prezzo di 20 centesimi fino a 20 lire di denaro inviato, che cresceva secondo l’importo, fino ad avere oltre le 100 lire di denaro una tassa di una lira (che saliva di altri 20 centesimi per ogni 50 lire spedite in più).

Le tariffe per l’estero erano molto diminuite dagli anni Sessanta. Alle spedizioni per la Repubblica di San Marino, nonché per le città mediterranee di Alessandria d’Egitto, Tripoli di Barberia e Tunisi, venivano applicate le stesse tariffe interne. La tariffa per i paesi europei, l’Egitto, gli Stati Uniti, il Canada e Terranova, l’Algeria, le Isole Azzorre, Canarie e Madeira, era di 25 centesimi per le lettere affrancate e di 50 centesimi senza francobollo. Per tutti gli altri paesi, la spedizione di una lettera con peso fino a 15 grammi costava 40 centesimi se affrancata, 80 centesimi se non affrancata.

L’analisi di un ventennio di progresso postale dopo l’Unità mostra il calo dei costi e l’aumento dei servizi offerti, che andavano di pari passo con la crescita del movimento della corrispondenza, la quale ormai si avviava a diventare di massa. Alla posta si affiancava intanto un altro mezzo di comunicazione molto più moderno e veloce, ma anche più costoso, il telegrafo elettrico.

I cavi telegrafici terrestri e marittimi

Il primo Stato della penisola italiana ad aprire una linea di telegrafo elettrico fu il Granducato di Toscana, dove nel 1846 venne affidata al fisico Carlo Matteucci la realizzazione del collegamento fra Pisa e Livorno, aperto l’anno dopo. Seguirono, fra il 1850 e il 1853, gli impianti negli altri Stati preunitari, che iniziarono pure le comunicazioni reciproche. Ad esempio, il Granducato attivò nel 1852 il servizio con il Ducato di Modena presso Massa, mentre il Regno delle Due Sicilie fu collegato nel 1854 allo Stato Pontificio e a Terracina, tramite stazioni telegrafiche abilitate all’interscambio dei messaggi.

In materia di gestione dei telegrafi, il Regno d’Italia ereditò la legge piemontese del 23 giugno 1853, n. 1563, secondo la quale era «riservato al governo lo stabilimento e l’esercizio delle linee telegrafiche, salvo le convenzioni speciali stipulate dal governo con le società concessionarie delle strade ferrate». L’esercizio statale fu adottato per similitudine con la posta e per la necessità di tutela del segreto, ancora più rilevante rispetto alla posta stessa, poiché per la trasmissione dei telegrammi era inevitabile la loro lettura da parte degli addetti, i quali dovevano codificarli nel linguaggio Morse. Si ritenne inoltre che la comunicazione rapida delle notizie per mezzo del telegrafo potesse mettere a rischio l’ordine pubblico e che fosse perciò indispensabile mantenere il nuovo mezzo alle dirette dipendenze del governo.

Trasporti e comunicazioni ebbero uno sviluppo parallelo con treno e telegrafo, che spesso arrivarono insieme e che inizialmente furono sottoposti alla stessa Direzione generale presso il ministero dei Lavori pubblici, proseguendo l’esempio piemontese, dove nel 1858 i telegrafi erano stati posti sotto la Direzione delle strade ferrate, trasferendosi dal ministero dell’Interno a quello dei Lavori pubblici. Il telegrafo fu basilare per l’esercizio dei treni, poiché si dovevano trasmettere ordini precisi sul movimento dei convogli, in modo da evitare i disastri ferroviari, che rappresentavano nel secondo Ottocento le maggiori sciagure, molto temute dall’opinione pubblica. Il binomio ferrovia-telegrafo venne messo in versi da Giovanni Pascoli in La via ferrata, un breve componimento, nel quale egli definiva «immensa arpa sonora» i fili che correvano lungo i binari.

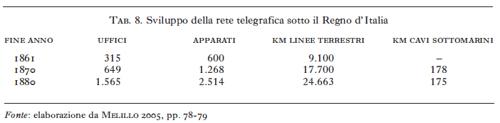

Al momento della formazione del Regno d’Italia, nel marzo del 1861, la penisola contava 8.200 km di linee telegrafiche e 12.400 km di fili, con 248 uffici e 370 apparati telegrafici, che portavano una spesa annua di circa 2 milioni di lire, a fronte di un introito di 1,5 milioni, con un disavanzo attorno alle 500 mila lire annue. Il progresso della rete fece triplicare le linee in un ventennio (tab. 8).

In caso di mancanza dell’ufficio telegrafico, si ricorreva alla collaborazione con la tradizionale posta, ma le due amministrazioni dopo l’Unità si svilupparono separatamente, rimanendo distinto l’inoltro di lettere e telegrammi:

Gli abitanti in località prive di ufficio telegrafico, possono trasmettere per mezzo della posta, in lettera affrancata, raccomandata ed assicurata, secondo i casi, ad un ufficio telegrafico che faccia servizio dei privati, un telegramma da istradarsi all’ufficio medesimo, includendo nel plico, contenente il telegramma, l’ammontare della tassa telegrafica in vaglia postale o in carta moneta (legale) o in francobolli postali. Gli uffici telegrafici sono fra loro in corrispondenza da un luogo all’altro dello Stato (Snider 1884, p. 465).

Come gli altri trasporti e comunicazioni, il servizio telegrafico nazionale venne creato amalgamando le amministrazioni preunitarie nello stesso quadro normativo, ma nel caso del telegrafo risultò quanto mai importante il lato tecnico, perché fu necessario standardizzare il materiale. Gli apparati telegrafici, infatti, appartenevano a quattro brevetti diversi: Morse, Wheatstone, Breguet, Henley. Si decise di adottare dappertutto gli apparecchi Morse e di unificare le pile, i fili, i pali e gli isolatori, che avevano caratteristiche assai differenziate nei vari territori.

Gli sforzi furono soprattutto rivolti a estendere la rete, raggiungendo i centri isolati, e a velocizzare i principali collegamenti, sui quali si svolgeva il traffico maggiore. Prima del 1870, soltanto quattordici capoluoghi di provincia avevano una connessione diretta con Roma, mentre per gli altri occorreva la riproduzione del telegramma in uno o più uffici di deposito, il che significava ricevere il telegramma e scriverlo di nuovo ripetendo l’invio, con possibili errori di trascrizione e con un rallentamento del tempo di comunicazione.

Nel 1865 i telegrafi furono staccati a livello ministeriale dalle ferrovie, costituendo una specifica Direzione generale dei telegrafi presso il ministero dei Lavori pubblici, affidata per un ventennio a Ernesto D’Amico, già direttore dei telegrafi in Sicilia. L’aumento dei dispacci trasmessi e l’estensione del telegrafo ben oltre la rete dei binari giustificarono la decisione di renderne indipendente l’amministrazione.

La ripartizione del traffico telegrafico nell’anno 1869 mostra come i telegrammi privati fossero del tutto predominanti, con oltre 1,8 milioni di dispacci trasmessi. L’uso del telegrafo in Italia non era tuttavia diffuso come in altre nazioni e soltanto nei grandi centri si riscontrava un traffico consistente di telegrammi. Nel 1869, quasi la metà dei telegrammi privati erano stati trasmessi da dieci soli uffici principali: Milano, Napoli, Firenze e Genova erano gli unici che superavano i 100.000 telegrammi spediti. La diffusione territoriale dei telegrafi fu garantita secondo lo stesso principio delle strade, cioè con il coinvolgimento degli enti locali e, come per le strade, si ebbero ritardi e difficoltà.

Il regolamento per il servizio telegrafico del settembre del 1865 divise gli uffici in tre categorie secondo gli incassi: prima categoria oltre 10.000 lire annuali, seconda categoria da 2.000 a 10.000 lire, terza categoria meno di 2.000 lire. Il successivo regolamento, emanato nell’aprile del 1875, prevedeva l’istituzione di nuovi uffici di terza categoria, per ramificare il servizio nei centri minori. Esso assegnava ai comuni la spesa d’impianto di 300 lire, che rappresentavano il costo dell’apparecchio telegrafico, e l’onere di mettere a disposizione il locale e i mobili per l’ufficio. Inoltre, se era necessario stendere i cavi di collegamento, il comune doveva pagare 100 lire per ogni chilometro di palificazione e 30 lire per ogni chilometro di filo. Nel frattempo si era pure iniziato a stendere i cavi telegrafici sotto il mare, per la connessione con le isole e con gli altri continenti. Sia per raggiungere l’Africa, sia sul percorso verso l’Asia, la penisola italiana si prestava assai bene per la sua forma allungata. Fin dal 1853, la Compagnie du télégraphe électrique sous-marin de la Méditerranée pour la correspondance avec l’Algerie et les Indes aveva stipulato convenzioni con i governi francese e piemontese per attivare il collegamento telegrafico tra la Francia e l’Algeria attraverso Piemonte e Liguria. Nel luglio del 1854 un cavo sottomarino era stato steso fra La Spezia (foce del fiume Magra), la Corsica e la Sardegna, mettendo in comunicazione le due parti del Regno dei Savoia.

Nel 1858, nel Regno delle Due Sicilie, un cavo era stato posato sullo stretto di Messina al fine di congiungere la Sicilia alla Calabria, ma dopo nove mesi si era interrotto, per le correnti dello stretto e le difficili condizioni del fondale. Nel 1859 venne posato un altro cavo importante, questa volta nell’Adriatico fra Otranto in Puglia e Valona nel territorio ottomano dell’Albania, che rappresentava un tratto dell’itinerario telegrafico verso l’Oriente. Al momento dell’Unità, la Sardegna aveva il collegamento elettrico con il continente, mentre la Sicilia risultava isolata dalla rete della penisola. Le vicende dei primi anni postunitari, contrassegnate da un incessante lavorio di posa dei cavi sottomarini e da numerose rotture e accordi internazionali, dimostrano quanto importante fosse il telegrafo nel nuovo Stato nazionale. La questione della Sicilia si dovette affrontare con urgenza: due nuovi cavi vennero stesi nel 1861, ma vennero interrotti dopo breve tempo. L’anno successivo fu posato un nuovo cavo nello stretto, realizzato con un’armatura pesante, ma anche questo rimase inutilizzabile dopo un periodo stentato di funzionamento. Se ne posò tuttavia un altro su un percorso più lungo fra Bagnara Calabra e Torre di Faro in Sicilia.

La vicenda dell’elettricità sullo stretto ebbe persino un rilievo internazionale. Nei primi anni Sessanta, su questo itinerario si era ipotizzato il collegamento tra Inghilterra e Indie britanniche, poiché il cavo interamente sottomarino non era ancora impiegabile, mentre il telegrafo terrestre continentale passava per l’Impero ottomano. Il governo inglese preferiva dunque una connessione in parte terrestre e in parte sottomarina attraverso l’amico Regno d’Italia, raggiungendo l’isola di Malta tramite la Sicilia. Da qui la linea telegrafica riprendeva il percorso sottomarino fino al canale di Suez. La Telegraph Construction and Maintenance Company attivò una linea fra Piemonte e Sicilia e stese quattro cavi sullo stretto di Messina fra il 1867 e il 1868. Tale collegamento canalizzò l’itinerario elettrico Occidente-Oriente fino al 1870, data in cui venne inaugurato il cavo sotto il mare fra la Cornovaglia e Malta via Gibilterra.

Al momento dell’Unità i costi dei telegrammi erano assai alti. La prima tariffa telegrafica italiana, in vigore dal 1859 al 1864, prevedeva una tassazione differenziata sulla base di sette zone. Ad esempio, la prima zona comprendeva le distanze da 1 a 100 km, la seconda da 100 a 250 km, la terza da 250 a 450 km, fino alla settima zona da 1.350 a 1.750 km. La tariffa per il telegramma base fino a quindici parole oscillava tra 1 e 6 lire secondo il numero di zone percorse.

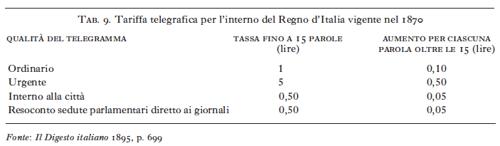

Nel 1864 le zone vennero poi ridotte a due con tariffa base di 1,20 lire fino a 100 km e 2,40 lire oltre 100 km per invii nel limite di venti parole. Dal 1870 fu infine adottata la tariffa unica nazionale, variabile soltanto sulla base delle parole trasmesse (tab. 9).

Le tariffe internazionali variavano in funzione del paese di recapito, secondo i prezzi previsti dalle convenzioni per la corrispondenza con l’estero. Qualche anno dopo, con la riforma della tariffa telegrafica del luglio del 1882, fu diminuita da 5 a 3 lire la tassa per i telegrammi urgenti e scesero le tariffe per ciascuna parola oltre le quindici normali: 0,05 lire per i telegrammi ordinari, 0,15 lire per i telegrammi urgenti. Per l’estero, al costo fisso di una lira per telegramma, si aggiungeva una tassa per parola, che partiva da 14 centesimi per la Svizzera e la Francia, per arrivare addirittura a 18 lire e 95 centesimi per la Repubblica Argentina. Con l’attivazione dei collegamenti transoceanici, le tariffe internazionali subirono comunque sostanziali riduzioni negli anni successivi.

Il processo di crescita delle comunicazioni trovò il suo sbocco nell’istituzione di un apposito ministero delle Poste e telegrafi, staccando le due direzioni generali delle Poste e dei Telegrafi dal ministero dei Lavori pubblici. Il nuovo ministero venne istituito nel marzo del 1889, portando a unire gli uffici postali e telegrafici con risparmio di risorse e con una percezione unitaria del servizio di comunicazione, evidenziata dalla sigla PT.

La modernizzazione dal vapore all’elettricità

Come si è visto, l’Unità d’Italia fu realizzata in un periodo di grandi cambiamenti per i trasporti e per le comunicazioni, in virtù dell’applicazione della tecnologia: vapore per i primi, elettricità per le seconde. Dato che infrastrutture e servizi di trasporto operavano integrandosi reciprocamente, mentre le comunicazioni erano strettamente legate ai trasporti – dal telegrafo i cui fili erano posati a lato dei binari, alla corrispondenza che viaggiava in treno o in piroscafo – l’approccio del nuovo Stato nazionale fu uniforme per tutto il settore, affidato interamente (a parte la Marina) al ministero dei Lavori pubblici per quasi un ventennio dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Furono i funzionari dei Lavori pubblici, grazie anche alle competenze tecniche degli ingegneri del corpo reale del Genio civile, a impegnarsi con le poche risorse disponibili per dare unicità ai sistemi assai difformi ereditati dagli Stati preunitari. La scelta di affidare i servizi di trasporto a privati, con la navigazione e le ferrovie, fu imposta dalle ristrettezze di bilancio, mentre nel campo delle comunicazioni – che più direttamente avevano a che fare con l’amministrazione e che in ogni caso costavano meno per le spese di impianto e gestione – il monopolio statale non fu mai messo in dubbio.

In queste decisioni influirono le esperienze già in atto: gran parte dei treni, al momento dell’Unità, erano gestiti da società private, così come i piroscafi, tradizionalmente affidati a grandi compagnie di navigazione. Il Piemonte aveva tuttavia sviluppato un’efficiente rete ferroviaria statale, che venne venduta ai privati per il bisogno di «fare cassa». Nel caso della posta e del telegrafo, l’esperienza piemontese fu estesa al resto d’Italia, considerando il nuovo mezzo elettrico come una privativa statale al pari di quello più antico affidato alle missive, che però si giovarono di una vera e propria rivoluzione per l’uso del francobollo. Trattandosi di questioni prima di tutto tecniche, le reti di trasporto e di comunicazione vennero osservate con una visione d’insieme, al fine di impiegarle nell’importante ruolo di unificazione e modernizzazione del paese. La comparazione con gli altri Stati europei fu sempre presente nei progetti dei tecnici dell’epoca, ma soprattutto gli eventi dimostrarono l’anelito a far presto, perché mettere in contatto e in comunicazione i cittadini significava prima di tutto «fare gli Italiani».

Bibliografia

W.E. Baxter, Impressions of central and southern Europe: being notes of successive journeys in Germany, Austria, Italy, Switzerland, and the levant, Longman, Brown, Green, and Longmans, London, 1850.

A. Berselli, La questione ferroviaria e la “rivoluzione parlamentare” del 18 marzo 1876, «Rivista Storica Italiana», 1958, 2, pp. 188-238, e 3, pp. 376-420.

L. Bortolotti, Viabilità e sistemi infrastrutturali, in Storia d’Italia. Annali, 3, Insediamenti e territorio, a cura di C. De Seta, Einaudi, Torino 1985, pp. 289-366.

A. Cantalupi, Manuale ad uso degli ingegneri incaricati della compilazione dei progetti per le strade comunali compilato dietro incarico del Ministero dei Lavori Pubblici, Tipografia degli ingegneri, Milano 1872.

C. Cavour, Le strade ferrate in Italia, a cura di A. Salvestrini, La Nuova Italia, Firenze 1976.

L. De Courten, La marina mercantile italiana nella politica di espansione (1860-1914), Bulzoni, Roma 1989.

A. De Stefani, L’azione dello Stato italiano per le opere pubbliche (1862-1924), Libreria dello Stato, Roma 1925.

Il Digesto italiano, 13° vol., parte seconda, Utet, Torino 1895.

M. Di Gianfrancesco, La rivoluzione dei trasporti in Italia nell’età risorgimentale. L’unificazione del mercato e la crisi del Mezzogiorno, Japadre, L’Aquila 1979.

S. Fari, Una penisola in comunicazione. Il servizio telegrafico italiano dall’Unità alla Grande Guerra, Cacucci, Bari 2008.

Ferrovie dell’Alta Italia, Esercizio, Servizio della contabilità e del controllo, Statistica anno 1865, Civelli, Milano s.d.

G. Garibaldi, I Mille, Camilla e Bertolero, Torino 1874.

T. Gropallo, Navi a vapore e armamenti italiani. Dal 1818 ai giorni nostri, Mursia, Milano 1976.

V. Guadagno, Ferrovie ed economia nell’Ottocento postunitario, Cafi, Roma 1996.

Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955, Istat, Roma 1958.

P. Maestri, L’Italie économique en 1867, Imprimerie de G. Barbera, Florence 1867.

P. Maestri, L’Italia economica nel 1870, Stab. di G. Civelli, Firenze 1871.

S. Maggi, Colonialismo e comunicazioni. Le strade ferrate nell’Africa Italiana (1887-1943), Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996.

S. Maggi, Le ferrovie, il Mulino, Bologna 2007.

S. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, il Mulino, Bologna 2009.

Q. Majorana, Posta, telegrafo, telefono, in R. Accademia dei Lincei, Cinquanta anni di storia italiana, 1° vol., Hoepli, Milano 1911, pp. 1-35.

M. Mazziotti, La posta, il telegrafo, il telefono, in Primo trattato completo di Diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, 7° vol., parte seconda, Società editrice libraria, Milano 1914, pp. 287-370.

E. Melillo, Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno d’Italia, 8° vol., a cura di S. Fari, «Quaderni di Storia Postale», Istituto di studi storici postali, Prato 2005.

Ministero dei Lavori Pubblici, Commissariato generale delle strade ferrate, Relazione delle strade ferrate italiane. Anno 1867, Tipografia eredi Botta, Firenze 1869.

Ministero delle Comunicazioni, Sviluppo delle ferrovie italiane dal 1839 al 31 dicembre 1926, Cecchini, Roma 1927.

G. Paoloni, Dall’Unità al periodo giolittiano, in Le Poste in Italia. Da amministrazione pubblica a sistema d’impresa, a cura di V. Castronovo, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 3-77.

G. Paoloni, Il servizio dei telegrafi nell’Italia post-unitaria. Aspetti istituzionali, in Sul filo della comunicazione. La telegrafia nell’Ottocento fra economia, politica e tecnologia, a cura di A. Giuntini, Istituto di studi storici postali, Prato 2004, pp. 111-133.

C. Possenti, Relazione al signor ministro dei Lavori Pubblici di visita delle opere di ponti e strade e di porti, spiagge e fari nelle Provincie siciliane, Tipografia internazionale, Milano 1865.

C. Snider, L’Italia presentata ne’ suoi Compartimenti, Provincie, Circondari, Mandamenti e Comuni, Paravia, Torino 1884.

Società per le strade ferrate meridionali, Atti organici della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, Civelli, Firenze 1866.

Vocabolario degli Accademici della Crusca, 6° vol., Tipografia Galileiana, Firenze 1889.