tratta negriera

tratta negriera

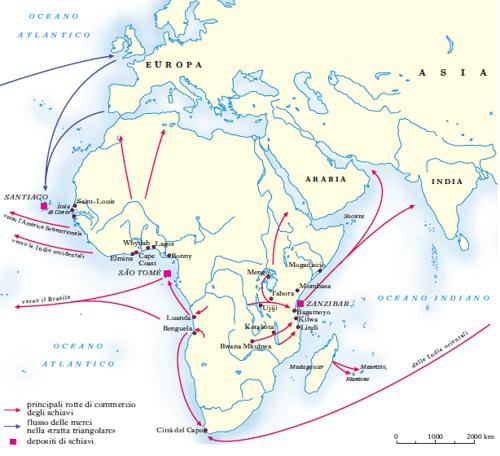

Commercio di indigeni dell’Africa, acquistati o catturati nei loro Paesi d’origine e quindi deportati in altri Paesi per essere impiegati come schiavi. La definizione, che include i traffici interafricani di schiavi, è in particolare applicata al fenomeno storico dell’esportazione di schiavi dall’Africa subsahariana. Gli schiavi africani, la cui presenza in Paesi anche lontani è ampiamente attestata nell’antichità europea e mediorientale, divennero, in connessione con l’espansione arabo-islamica, una voce importante negli scambi commerciali dalle coste dell’Africa orientale e dalle regioni a sud del Sahara verso la fine del primo millennio. Questo flusso esportativo interessò specialmente il Nord Africa, la Penisola Arabica e le regioni iraniche, ma anche i Paesi del Mediterraneo e l’India. Un’altra direttiva di t.n. si sviluppò a partire dal 15° sec., con l’avvio dei traffici europei lungo le coste dell’Africa subsahariana. Nel corso del Cinquecento i portoghesi avviarono l’esportazione di manodopera coatta specialmente dai regni di Congo e Benin, da impiegare nella coltura della canna da zucchero a Capo Verde, São Tomé e quindi in Brasile, mentre la manodopera africana era richiesta in maniera crescente anche nei domini spagnoli nei Caraibi, svuotati della loro popolazione indigena, in Messico e in Perù. Ma la t.n. come componente preponderante negli scambi fra l’Africa e le Americhe si affermò nella seconda metà del Seicento, in rapporto all’eccezionale sviluppo delle piantagioni di zucchero caraibiche e sudamericane, raggiungendo i suoi picchi nel secolo successivo, quando il flusso di schiavi si diresse in maniera crescente anche verso le colonie inglesi in America Settentrionale (sviluppo della produzione del cotone). Diverse compagnie commerciali, spesso con status ufficiale (fra le molte l’inglese Royal African company e le compagnie francese e olandese delle Indie occidentali), si specializzarono in questo traffico transatlantico, che si inserì in logiche di triangolazione commerciale: i vascelli salpavano dai porti europei carichi di beni manufatti (in particolare armi e munizioni, tessuti, bevande alcoliche ecc.), che venivano scambiati con schiavi fatti affluire verso le coste africane; a carico completato, le navi facevano rotta verso le Americhe, dove gli schiavi venivano venduti e dove venivano acquistate materie prime agricole per i mercati e le manifatture europee (zucchero, cotone ecc.). Segnata da crudeltà ed eccessi terribili, contestata in maniera crescente nel Settecento da Chiese e settori dell’intellettualità e dell’opinione pubblica europea, specie in Inghilterra e Francia, la t.n. fu ufficialmente abolita dapprima dalla Danimarca (1792) e dalla Francia rivoluzionaria (1794; tuttavia Napoleone la ristabilì, per abolirla poi definitivamente nel 1815), poi da Inghilterra (1807), Stati Uniti (1808), Olanda (1814), Svezia (1815), Portogallo (1815-1830) ecc. Dai primi decenni dell’Ottocento Londra divenne la più decisa oppositrice del traffico che, con la successiva cooperazione della Francia, fu perseguito attraverso operazioni internazionali di polizia oceanica. Malgrado ciò, i trasporti di schiavi, spesso in condizioni terribili, perdurarono a lungo verso Brasile, Cuba e Stati Uniti, estinguendosi definitivamente solo negli anni Ottanta del 19° secolo. La t.n. dall’Africa centrorientale, dal lungo Nilo e dalle piste transahariane terminò solo con l’imposizione del dominio coloniale europeo a fine secolo. Tuttavia questo flusso interessò complessivamente una porzione più ridotta del totale degli individui esportati dal continente dal 16° sec. in poi. Le stime sono ardue, ma sulla base delle autorevoli ricerche di P. Curtin e P. Lovejoy si può affermare che circa 12 milioni di schiavi attraversarono l’Atlantico nei secc. 16°-19°; 3,5 (ma su un periodo più lungo) lasciarono l’Africa attraverso Oceano Indiano, Sahara, valle del Nilo. I picchi di esportazione si ebbero nel 18° sec., allorché dall’Africa fuoriuscirono forse 7 milioni di schiavi. È complesso valutare l’effetto di tale salasso sul processo di sviluppo di un continente già storicamente sottopopolato, ma le implicazioni in termini demografici furono senza dubbio radicali, soprattutto perché nel medesimo periodo altre parti del mondo conobbero una rapida crescita. Considerando l’insieme di Europa, Americhe, Medio Oriente e Africa, la proporzione degli africani sul totale scese dal 30% nel 1600 a poco più del 10% nel 1900. Devastanti furono le conseguenze sociali, economiche e politiche del commercio negriero e del movimento conflittuale da esso indotto in regioni come quelle congolesi o vaste zone di savana dell’Africa occidentale e orientale, anche se i gruppi dirigenti di diversi regni, specie nell’Africa occidentale (Asante; Dahomey; Oyo), beneficiarono del coinvolgimento nel traffico come principali fornitori locali della merce schiavistica, di solito frutto di attività belliche o di procedure giudiziarie. La contropartita fu l’accesso a beni di alto valore strategico (armi da fuoco) o commerciale, anche se l’effetto in termini di avvio di processi endogeni di crescita nei Paesi africani fu quantomeno limitato. Attraverso la t.n., il mondo subsahariano, rapidamente inserito dal 15°-16° sec. nel grande sistema in costruzione dell’economia mondiale dominato dall’Europa, partecipò in modo fondamentale alla costruzione del quadro demografico, culturale ed economico delle Americhe. Ma il peso di questo contributo ricadde in proporzione senza dubbio maggiore sulle popolazioni dell’Africa occidentale e della regione congolese-angolana. Basata su un’interazione operativa fra interessi commerciali e politici euro-americani, africani e orientali, la t.n. fu nell’Africa atlantica opera di europei in rapporti con capi e mercanti africani e si sviluppò in un arco di tre-quattro secoli, per esaurirsi nella prima metà dell’Ottocento; in Africa orientale, per quanto fenomeno dalle origini molto più antiche, acquisì grande impatto quantitativo solo nel corso del 19° sec. e fu specialmente controllata da interessi mercantili locali o mediorientali. La presa di coscienza delle responsabilità delle diverse parti coinvolte in questo epocale processo di asservimento e deportazione e del suo spaventoso carico di sofferenze inflitte a masse umane ingenti ha alimentato a partire dal tardo Novecento vivaci dibattiti storici e politici, accompagnati da richieste di riconoscimento e riparazione avanzate dai discendenti dei deportati e ammissioni di colpa e richieste di scuse da parte europea e americana. Iniziative di celebrazione della memoria della t.n. sono state istituzionalizzate sul finire del 20° sec., a partire dalla Giornata internazionale in ricordo della schiavitù e della sua abolizione, proclamata dall’UNESCO il 23 agosto 1998. Antichi teatri del commercio degli schiavi, come l’Isola di Gorée, in Senegal, e i forti e i castelli europei lungo le coste del Ghana, sono oggi caricati di valenze sacrali e simboliche come luoghi della memoria di quello che viene indicato come l’Olocausto africano.