Trend demografici globali

Il mondo ha registrato, in particolare a partire da dopo la Seconda guerra mondiale, una straordinaria crescita della popolazione, che ha toccato livelli che soltanto pochi decenni fa erano ritenuti assolutamente impensabili. Per valutarla come eccezionale basta un occhio attento e non c’è bisogno di scomodare Malthus – che nel 1798 nel suo An Essay of the Principle of the Population as It Affects the Future Improvement of Society profetizzava che l’incremento demografico avrebbe spinto a coltivare terre sempre meno fertili con conseguente penuria di generi di sussistenza, per giungere all’arresto dello sviluppo economico e a gravi crisi demografiche – o il Club di Roma – che nel 1972 aveva proposto e sostenuto la ricerca Limits to Growth di Donella Meadows, un volume famosissimo e diffuso in tutto il mondo (che più correttamente avrebbe dovuto essere tradotto in italiano come I limiti della crescita e non dello sviluppo, come invece è stato), in cui si segnalava la finitezza del pianeta e la limitatezza delle risorse, sostenendo che la crescita della popolazione avrebbe avuto un limite nel suo sviluppo e lo stesso sviluppo demografico avrebbe comportato l’esaurimento delle risorse, carbone prima e petrolio dopo, pregiudicando la stessa sopravvivenza della specie umana.

Entrambe le ricerche e le profezie sono state infatti largamente smentite dalla storia demografica, il cui motore negli ultimi decenni è stato alimentato da un continuo progresso tecnologico che si va dimostrando senza fine ed è sostenuto da una disponibilità di energia che si è rivelata la chiave di volta del processo di modernizzazione – come molto opportunamente e acutamente aveva segnalato già una sessantina di anni fa Carlo Cipolla in un suo famoso libro dal titolo Uomini, tecniche, economie.

Nel 2004, Donella Meadows e altri autori in Limits to Growth: The 30-Year Update hanno aggiornato e rivisto l’opera originale, spostando l’accento dall’esaurimento delle risorse a un insostenibile impatto ambientale. Nel 2008 Graham Turner ha pubblicato una ricerca intitolata ‘Un paragone tra I limiti dello sviluppo e 30 anni di dati reali’, in cui ha confrontato i dati degli ultimi trent’anni con le previsioni effettuate nel 1972, concludendo che i mutamenti nella produzione industriale e agricola, nella popolazione e nell’inquinamento effettivamente avvenuti sono coerenti con le previsioni del 1972 di un collasso economico nel 21° secolo.

Ma la popolazione sta frenando il suo accrescimento, che potrebbe terminare fra il 2040 e il 2050, quando la popolazione del mondo potrebbe fermarsi a 9,3 miliardi di persone, per poi cominciare lentamente a rallentare nella crescita e sfiorare i 10 miliardi nel 2100. E dal punto di vista economico ed ecologico si va sempre più diffondendo la tesi che sia possibile avere, almeno nel mondo occidentale, un aumento di benessere – culturale, spirituale, emozionale – senza ulteriore crescita economica; è un movimento che parte dal concetto di sviluppo sostenibile e che si va fortemente sviluppando negli ultimi anni.

Il fatto è che in un mondo globalizzato si deve sottolineare che, proprio grazie allo sviluppo tecnologico e alla disponibilità di energia, è diventata globale l’evoluzione del genere umano nel suo sviluppo demografico e nel progredire delle sue condizioni di vita. Questo comporta che nel nostro modo di agire, sia nel campo politico che in quello economico e sociale, sia nel settore dell’organizzazione sanitaria che in quello della strategia militare, si impone un nuovo punto di vista che non può essere più – come è stato via via nel passato – né cittadino, né di una piccola regione, né nazionale, ma deve essere globale. Il che impone di avere un nuovo e diverso universalismo, oggi che siamo riusciti a vedere, e a far vedere a tutti, il pianeta Terra da fuori del pianeta.

Questo capitolo si propone di illustrare le maggiori dinamiche demografiche, guardando, in successione, i processi di crescita demografica, la tendenza all’invecchiamento della popolazione e il rapporto tra sviluppo demografico e urbanizzazione.

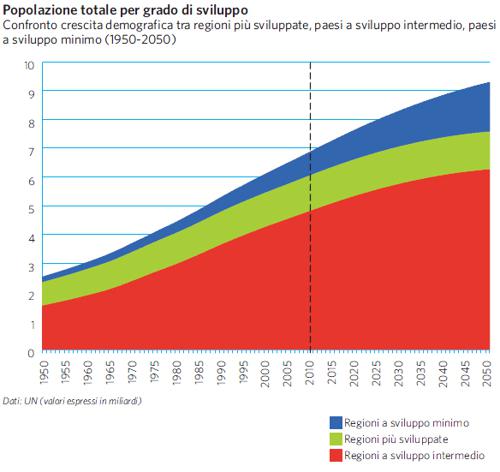

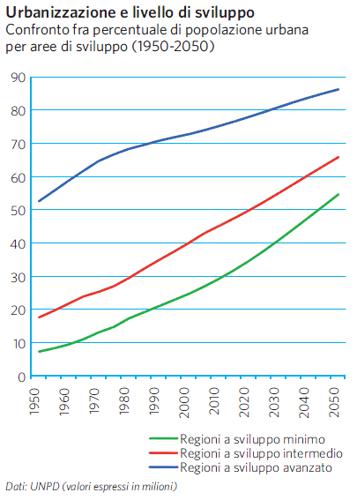

Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, la crescita del numero di persone che vivono in regioni a sviluppo basso e intermedio (+187%) è stata di gran lunga superiore rispetto all’aumento del numero di abitanti delle regioni più sviluppate (+47%).

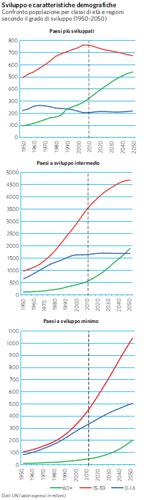

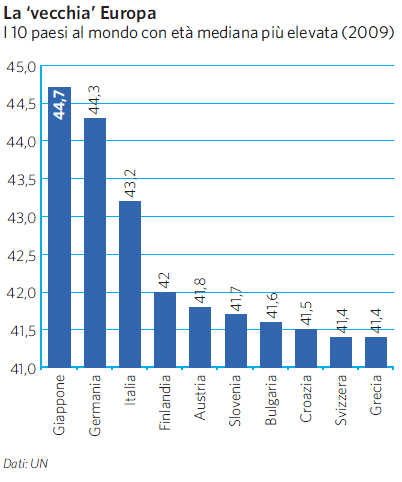

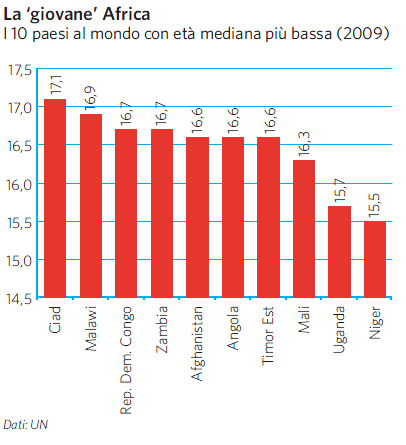

Tra i primi dieci paesi al mondo con età mediana più elevata (tra i 41 e i 44 anni), nove sono europei. Viceversa, tra i dieci con età mediana più bassa (tra i 15 e i 18 anni), otto sono africani.

Dal 1950, la percentuale di persone tra 15 e 59 anni nei paesi ad alto sviluppo è diminuita dal 61% al 47%, mentre è aumentata dal 53% al 60% in quelli a basso sviluppo.

Dinamiche della crescita demografica

Nel corso del 2011 la popolazione mondiale avrà raggiunto la cifra di sette miliardi di persone, un traguardo straordinariamente significativo nello sviluppo demografico dell’umanità, mentre i sei miliardi erano stati toccati appena dodici anni fa, nel 1999. Una di quelle pochissime persone nate nel 1900 che sia ancora in vita nel 2011 aveva intorno a sé, al momento della nascita, un miliardo e 650 milioni di persone, quante ne popolavano la Terra a quell’epoca, mentre da super-ultracentenaria è circondata per l’appunto da sette miliardi di individui. Nel corso della sua sola, seppur lunghissima, vita, la popolazione del mondo si è accresciuta di cinque miliardi e 350 milioni. Un successo o una catastrofe per l’umanità? Ritengo che si possa affermare che si tratti di un successo.

In primo luogo perché di fronte a un’intensa capacità moltiplicativa del genere umano, intrinseca della specie e perciò sempre presente nella storia, dalla comparsa dell’uomo sulla Terra a oggi, solo nel secolo 20° si sono riusciti a sconfiggere largamente, o quanto meno a tenere sotto controllo, i truculenti cavalieri dell’Apocalisse – guerre, epidemie, carestie – che nel passato falcidiavano con gravi e incisive crisi di mortalità la popolazione quando la sua crescita era ‘eccessiva’ e si veniva ad alterare il rapporto fra popolazione e risorse. Non che a partire dal Novecento questi sinistri e sanguinari cavalieri non siano ripetutamente comparsi a provocare grandi tragedie, a partire dalle due guerre mondiali; ma la loro azione non è stata, come nel passato, significativa dal punto di vista demografico, non essendo stata così intensa, diffusa e lunga da azzerare o impedire l’enorme crescita della popolazione. Di certo, ovviamente, ben pesanti sono stati gli effetti umani, sociali ed economici della loro azione.

In secondo luogo perché quasi dappertutto si è largamente sconfitta la morte precoce – in particolare la mortalità dei neonati e dei bambini – sicché ogni persona permane più a lungo sulla faccia della Terra grazie a una durata della vita che si è allungata e si va allungando in misura straordinaria. E contemporaneamente si è riusciti ad avere quasi dappertutto un crescente e vincente controllo sulle nascite indesiderate.

A partire dal 20° secolo la grandissima crescita demografica si è avuta quindi – nonostante il controllo sulle nascite indesiderate – grazie al dominio da un lato sulla mortalità precoce e dall’altro sui tre cavalieri dell’apocalisse, il che ha annullato, o quasi, le occasionali, straordinarie punte di mortalità che si sono succedute lungo i millenni precedenti. Ecco perché, si affermava, si può parlare di un successo per l’umanità.

C’è ancora da considerare che – nonostante le iniquità gravissime e amplissime che permangono fra i popoli e all’interno dei singoli stati, quando si prendono in esame alcuni parametri fondamentali della vita quali l’alimentazione, l’abitazione, il lavoro, la salute, l’istruzione – la popolazione mondiale, considerata in media, non ha mai potuto giovarsi di condizioni di vita migliori di quelle attuali, nemmeno quando il suo ammontare era molto minore.

Il 20° secolo è stato perciò il secolo dell’esplosione de mo grafica – secondo una dizione introdotta da Paul Erlich nel 1968 con un libro che riscosse grande successo, The Population Bomb. La popolazione lungo quei cento anni si è accresciuta in media ogni anno a un tasso pari a 1,31 persone per ogni cento abitanti, un tasso eccezionalmente alto che non può essersi verificato a lungo nel passato e che non potrà resistere a lungo nel futuro; semplici calcoli statistici stanno a riprova di questa affermazione. Il 21° secolo sarà infatti il secolo del rallentamento della crescita demografica fino quasi alla stazionarietà o addirittura a un possibile declino, ma sarà anche il secolo del grande mutamento territoriale negli equilibri demografici fra le varie regioni del mondo, dell’intensissimo invecchiamento della popolazione e dell’enorme urbanizzazione.

Ma come e perché si sono avuti e si stanno avendo questi sconvolgimenti nelle tendenze delle popolazioni? Alla base di tutto vi sono lo stretto legame e le interazioni dinamiche fra rivoluzione industriale, continua innovazione tecnologica e straordinario aumento dell’energia disponibile: sono questi i fattori che hanno consentito l’‘incredibile’ crescita della popolazione.

È probabile che l’uomo sia comparso sulla Terra circa quattro milioni di anni fa, nella forma di ominide eretto dotato di una piccola massa cerebrale. Alla fine di un lunghissimo periodo di tempo, nell’8000 a.C. – all’epoca in cui fu inventata l’agricoltura – si calcola che la Terra fosse popolata da circa cinque milioni di esseri umani. Alla nascita di Cristo si stima che la popolazione arrivasse a 300 milioni di persone e nel 1650 a circa 550 milioni. È solo dopo la rivoluzione industriale, a partire dal 18° secolo, che la popolazione ha iniziato a espandersi con continuità, dapprima lentamente e poi molto rapidamente.

Per arrivare al traguardo del primo miliardo di abitanti sulla faccia della Terra (che si stima sia stato raggiunto nel 1804) sono quindi occorsi centinaia di migliaia di anni; per passare dal primo al secondo miliardo sono bastati 123 anni; poi dal quinto al sesto e dal sesto al settimo ne sono occorsi soltanto dodici; ma più avanti in questo nuovo secolo i tempi, per ogni miliardo aggiuntivo di persone, cominceranno, sia pure lentamente, a dilatarsi. Comunque, si stima che la popolazione mondiale continui a crescere abbastanza velocemente, ed è quasi certo che continuerà a farlo, almeno fino alla seconda metà di questo secolo, quando si prevede che la fecondità sarà scesa dappertutto e che la grande forza inerziale della popolazione, dovuta all’attuale giovane struttura per età, esaurisca la sua spinta, permettendo una stabilizzazione intorno a poco più di nove miliardi di persone.

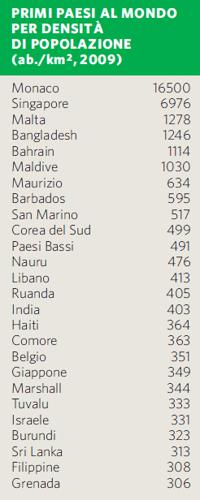

Il tasso di crescita continua ad essere territorialmente molto differenziato. Per il quinquennio 2010-15 le Nazioni Unite (Un) stimano che meno di un quinto dell’umanità – i paesi ricchi e industrializzati del Nord del mondo – ovvero il 18% del totale, che è stimato al 2010 in 6,909 miliardi, abbia una crescita prossima allo zero (0,3% all’anno), che il 70% costituito dai paesi a sviluppo intermedio cresca ancora a ritmi piuttosto elevati (1,1% in media) e che il restante 12% costituito dai paesi a sviluppo minimo cresca molto intensamente (2,2%, cioè otto volte più intensamente dei paesi a sviluppo avanzato). Nei primi dieci anni del 21° secolo, ben il 95% dell’intero incremento della popolazione mondiale (752 milioni circa su 794) si è registrato nei paesi economicamente meno sviluppati, cambiando intensamente non solo la geografia della popolazione, ma l’intera geopolitica del pianeta.

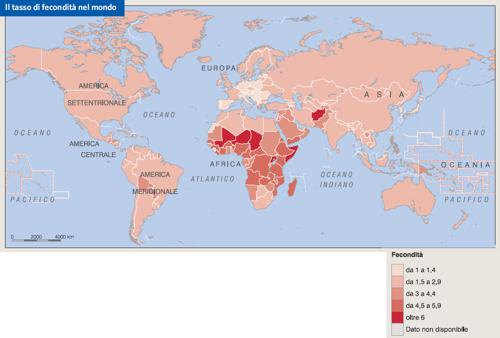

La fortissima riduzione del tasso di incremento che da un paio di decenni si ha in Cina – frutto di una politica assai severa, e per molti versi inaccettabile, di limitazione delle nascite – e nel Nord del mondo (cioè nei paesi economicamente più avanzati) è alla base della riduzione del tasso di accrescimento della popolazione mondiale, ma un sostanziale declino nel suo ritmo di incremento si avrà soltanto quando si ridurrà la distanza tra la curva della natalità e quella della mortalità in tutti i paesi a sviluppo minimo, e in particolare in Africa, dove ancora nel primo decennio del 21° secolo si muore molto e si nasce moltissimo.

Nei secoli 18° e 19° la migliorata alimentazione, le migliori abitazioni, oltre che provvedimenti di sanità pubblica, fra cui le fogne, e di sanità privata, fra cui il sapone, accrebbero in grandi masse di popolazioni occidentali ‘indirettamente’ la resistenza alle infezioni, contribuendo per questa via a un graduale declino dei tassi di mortalità e a un graduale aumento della crescita demografica. Inoltre, nel secolo 20° e in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, la ricerca scientifica in campo medico e farmacologico ha elaborato o perfezionato metodi, per di più economici, per attaccare ‘direttamente’ le infezioni: antibiotici, biocidi come il Ddt, vaccini (contro vaiolo, morbillo, tosse convulsa, poliomielite, difterite) e così via. Il calo della mortalità è stato intenso, ancora di più di quello che si potesse immaginare, sicché, rimanendo la fecondità a livelli elevati, la crescita della popolazione è diventata ‘esplosiva’, molto di più di quello che erano riusciti a prevedere i demografi sia prima, sia subito dopo la Seconda guerra mondiale. L’errore è stato quello di sottovalutare il ritmo e l’intensità del calo della mortalità.

La fecondità non poteva calare parallelamente alla mortalità nei paesi poveri. Innanzitutto perché le tecnologie contraccettive affidabili, facili ed economiche, sono arrivate molto dopo rispetto alle tecnologie della salute; in secondo luogo per fattori economici, perché nell’economia rurale, prevalente nei paesi poveri, un gran numero di figli consente ai genitori un miglior sfruttamento della terra e costituisce la sola ‘assicurazione’ per essere sostentati in vecchiaia; in terzo luogo perché, per accettare e adoperare i contraccettivi, occorre un mutamento culturale che si attua con lentezza e difficoltà e solo grazie a un forte aumento dell’istruzione.

Dopo la Seconda guerra mondiale si era perciò messo in moto un meccanismo di crescita quasi incontrollata della popolazione, che cominciò a essere pienamente percepito in alcuni circoli, a livello tecnico-scientifico e a livello politico, soltanto durante gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Dal punto di vista della crescita demografica, però, il 20° secolo non è stato omogeneo. Il tasso di accrescimento della popolazione mondiale, debole nei primi decenni, è cresciuto fino a toccare il suo massimo nel corso del quinquennio 1965-70, con un valore pari a 2,02% (che, ove permanesse, comporterebbe un raddoppio della popolazione in soli trentacinque anni circa), mentre nel quinquennio 2010-15 è sceso fino a 1,11% (un raddoppio ogni sessantatre anni). Attualmente la popolazione mondiale aumenta di 79 milioni di persone all’anno, mentre soltanto venticinque anni prima l’accrescimento era di 89 milioni. Grazie a un controllo delle nascite sempre più diffuso e accettato nel mondo, il numero medio di figli per donna nel mondo, pari a cinque nei primi venti anni dopo la Seconda guerra mondiale, è cominciato a scendere prima lentamente e poi più in fretta, fino al valore di 2,5 stimato per il quinquennio 2010-15. Dappertutto nel mondo la fecondità va calando più velocemente di quanto soltanto pochi anni fa si pensasse. È in particolare all’inizio della seconda metà del Novecento che l’uomo ha dapprima innescato la ‘bomba demografica’ e poi, con uno sfasamento di qualche decennio, ha cominciato a disinnescarla.

La tendenza all’invecchiamento della popolazione

La forte discesa della fecondità, che in termini globali non accenna a diminuire, e il parallelo incremento della durata media della vita – che peraltro ha avuto un rallentamento in Africa negli ultimi trent’anni dovuto all’Aids – presenta no però un ‘costo’ inevitabile in termini demografici: stanno rendendo più intenso e veloce, oltre che inarrestabile, il processo di invecchia mento delle popolazioni. E così, come il 20° secolo sarà ricordato come il secolo dell’‘esplosione’ della popolazione, il 21° secolo sarà ricordato – lo si diceva prima – come quello del suo straordinario invecchiamento, che consiste tanto nell’aumento in valore assoluto del numero di anziani e vecchi, sia nell’aumento della loro quota percentuale sul totale della popolazione. A livello mondiale si stima che al 1950 il numero di ultrasessantenni fosse di 205 milioni, pari all’8% della popolazione; al 2010 il numero è stimato in 759 milioni, pari all’11% del totale. Straordinarie sono le differenze territoriali nell’intensità e nella velocità dell’invecchiamento.

Ma in generale è tutta la struttura per età della popolazione che si è andata e si va modificando in maniera territorialmente assai differenziata, in relazione al grado di sviluppo demografico e socio-economico. Considerando nella figura a lato la popolazione distinta in tre grandi classi di età, quella dei ragazzi (persone con meno di 15 anni, curva blu), quella degli adulti (persone con età compresa fra i 15 anni e i 59 anni, curva rossa) e quella degli anziani e vecchi (persone con 60 anni o più, curva verde), si mette bene in evidenza quanto importante e significativo sia il percorso dei 100 anni che vanno dal 1950 al 2050 nei tre grandi gruppi di popolazione: quello dei paesi a sviluppo avanzato, quello dei paesi a sviluppo intermedio e quello dei paesi a sviluppo minimo.

Demografia controllata, demografia naturale e transizione demografica

Com’è ovvio, alla base dell’evoluzione demografica di una popolazione vi sono il nascere e il morire, mentre le migrazioni incidono molto di meno, salvo che in alcune specifiche aree o in particolari periodi storici. Numerosissimi, e di varia natura, sono i fattori che influenzano il nascere e il morire. La dinamica demografica è infatti il risultato complesso e collettivo dei comportamenti demografici individuali e di coppia, sui quali influisce, direttamente o indirettamente, l’ambiente esterno, inteso in senso lato.

Oggi nelle società economicamente avanzate l’uomo riesce a controllare efficacemente tanto la morte precoce quanto la nascita indesiderata; si capisce perciò perché ci si trovi in una fase che può dirsi di ‘demografia controllata’. In essa, i processi del nascere e del morire, che trovano la loro radice nella struttura genetica dell’individuo e della coppia, o in termini più generali nella larga attitudine a dare la vita e nella limitata capacità di conservarla, sono poi profondamente modificati sia per effetto di impulsi e di scelte che appartengono alla storia particolare dell’individuo e della coppia, sia per effetto di motivazioni ed elementi collettivi, che derivano dall’appartenere a una società che ha un proprio ambiente fisico, una propria struttura economica e un proprio tessuto di cultura, leggi e costumi. Ben si intende allora come e perché, per fare un esempio, l’avere un figlio o un figlio in più costituisca una decisione e un evento profondamente diverso in una famiglia istruita e benestante di una città industriale europea rispetto a una povera famiglia rurale dell’Africa sub-sahariana, in cui, fra l’altro, la trasmissione della cultura e delle tradizioni avviene quasi esclusivamente per via orale. Ben si intende allora quanto più sociale sia nel primo caso l’accadimento-nascita, che pure prende le mosse da una predisposizione biologica e psicologica, individuale e di coppia, a dare la vita. Nel secondo caso invece a essere prevalenti sono le determinanti biologiche e quelle ambientali intese in senso lato, tanto più forti e influenti quanto più ci si rivolga verso società per le quali il processo di modernizzazione è iniziato da relativamente poco tempo o, man mano che si risale indietro nella storia, verso società per le quali il processo di modernizzazione era ancora di là da venire. In contrapposizione alla fase di demografia controllata, questa fase demograficamente pre-moderna è detta di ‘demografia naturale’; con ogni probabilità, in una prospettiva storica di popolamento della terra, questa è durata molte migliaia di anni e per qualche popolazione particolarmente arretrata rispetto al processo di modernizzazione arriva fino ai giorni nostri.

In quelle società in cui il processo di modernizzazione innescato dalla rivoluzione industriale è cominciato ed è progredito a partire dall’Europa, tra queste due fasi se ne è sviluppata una terza: la ‘transizione demografica’, che ha portato progressivamente le popolazioni da elevati (‘naturali’) verso ridotti (‘controllati’) livelli di fecondità e mortalità. In questa fase si registra una rapidissima crescita della popolazione per effetto dello sfasamento temporale tra l’anticipato calo della mortalità e il posticipato declino della natalità; sfasamento che dilata straordinariamente la differenza tra nascite e morti. Inoltre, la forte crescita della pressione demografica sul territorio non trova più, come nelle società pre-moderne, allentamento nelle guerre o nelle catastrofi naturali, ormai progressivamente sconfitte grazie al complesso dei fattori legati all’intero processo di modernizzazione, ma viene fronteggiata soprattutto attraverso la crescita delle risorse.

Nella lunga fase di transizione demografica il declino della natalità è ritardato, rispetto a quello della mortalità, per ragioni culturali ed economiche da un lato e tecnologiche dall’altro. Infatti il processo di modernizzazione ha impiegato, in quasi tutti i paesi economicamente avanzati, non poco tempo per trasformare la società da largamente rurale e analfabeta, basata su una assai larga famiglia come unità economica fondamentale, in una società urbana, industriale, scolarizzata, dove i molti figli non sono più comunque un beneficio, ma rappresentano anzi un costo, anche per il fatto che sono impegnati sempre di più in lunghi periodi di istruzione e formazione. Sul versante tecnologico si è dovuto aspettare una contraccezione economica, efficace, facile e sicura. La scoperta da parte di Pincus della contraccezione ormonale, la cosiddetta ‘pillola’, risale agli anni Cinquanta del secolo scorso e, quindi, la grande diffusione del controllo volontario delle nascite ha potuto incidere solo successivamente sul calo della fecondità in Europa e nel Nord America. È stato inoltre necessario che si creassero le condizioni, in primo luogo psicologiche e culturali – oltre che economiche, sociali e anche istituzionali (in molti paesi la contraccezione e l’aborto volontario, ancora negli anni Sessanta, erano proibiti per legge) – che permettessero l’accettazione del ricorso generalizzato a metodi contraccettivi, quelle condizioni cioè che facessero risultare alle donne e alle coppie tale ricorso fatto nel loro ‘interesse’, dal momento che esse si convincono ad avere meno figli solo quando si accorgono che ciò è per loro effettivamente conveniente.

Oggi la transizione è ormai compiuta in tutti i paesi economicamente progrediti - il cosiddetto Nord del mondo (costituito da Europa, America del Nord, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) - anche se con tempi molto diversi quanto a periodo di inizio e durata. Essa è stata quasi sempre lenta e progressiva, accompagnandosi dinamicamente allo sviluppo economico e più in generale al processo di modernizzazione, sicché la grande crescita della popolazione è corsa quasi sempre in parallelo con la crescita del benessere.

La stessa gradualità e lo stesso camminare mano nella mano di demografia ed economia non si sono avuti nei paesi in via di sviluppo - il cosiddetto Sud del mondo. In essi, infatti, i paesi sviluppati, nel secondo dopoguerra, hanno ‘esportato’ molta più salute, in particolare medicinali, che sviluppo economico e modernizzazione, sicché la mortalità ha cominciato a declinare assai più precocemente e più intensamente di quanto declinasse la fecondità e di quanto progredissero le condizioni economiche. Il risultato è stato quello di una crescita demografica straordinariamente accelerata a partire dagli anni Cinquanta, che si è prolungata negli anni Sessanta e nella prima metà degli anni Settanta. Nei paesi più arretrati - quelli a sviluppo minimo - tale situazione perdura ancora.

Il controllo demografico cinese: la politica del figlio unico

La ‘politica del figlio unico’, adottata dalla Repubblica Popolare Cinese dalla fine degli anni Settanta, rappresenta il più drastico esperimento di controllo della crescita demografica mai adottato da un governo, e una delle più controverse politiche in materia. A più di trent’anni dalla sua introduzione, rimangono veementi critiche ad alcune conseguenze che tale politica avrebbe prodotto - come quelli dell’aborto indotto o dell’infanticidio femminile - e molti dubbi sui suoi effetti di lungo periodo, tanto sotto il profilo sociale che economico. Decisa da Deng Xiaoping per contrastare il fortissimo aumento demografico fatto registrare dalla popolazione e inserita all’interno della strategia della pianificazione familiare, la ‘politica del figlio unico’ vieta alle donne e alle coppie cinesi di avere più di un figlio, tramite l’imposizione ai trasgressori di sanzioni pecuniarie, calcolate sulla base del reddito del nucleo familiare, e l’esclusione da alcuni benefici assistenziali.

L’introduzione di tali politiche era sintomatica di una significativa inversione di rotta - anche ideologica - rispetto ai primi vent’anni della Repubblica Popolare: dalla concezione maoista della forza della nazione basata sull’autosufficienza del popolo cinese e quindi sulla sua prolificità - cui corrisposero incentivi a favore della natalità - si passò infatti, dopo il boom delle nascite degli anni Cinquanta e Sessanta, a considerare l’eccesso di crescita demografica come un ostacolo allo sviluppo e al benessere. La popolazione, cresciuta con tassi superiori a sette figli per donna, rappresentava allora un quinto di quella mondiale a fronte di solo il 7% della terra coltivabile disponibile.

I primi interventi di pianificazione familiare, già dai primi anni Sessanta, furono indirizzati alle aree urbane più densamente popolate, per poi diventare una strategia per l’intero territorio nazionale. Si passò così, progressivamente, a una pianificazione sempre più mirata, che fissò gli obiettivi per un incremento controllato della popolazione e che nel 1979 vide l’introduzione della regola del figlio unico. Dalla metà degli anni Ottanta tale regola, seppur mantenuta, è stata resa più flessibile: essa rimane vigente per esempio nelle città, ma nella gran parte delle aree rurali è permesso avere due figli; esistono poi regioni che ne sono del tutto escluse, come Hong Kong e Macao, province dove vige una maggiore flessibilità, o ancora deroghe previste in caso di coppie composte da due figli unici, o esenzioni per genitori appartenenti a minoranze etniche.

Il governo cinese dichiara che la politica del figlio unico avrebbe evitato circa 400 milioni di nascite dal 1979 al 2011: non mancano tuttavia voci dal mondo scientifico che ne ridimensionerebbero le stime di almeno 100-150 milioni. È proprio a partire da questi dati che la maggioranza della popolazione cinese, ancora oggi, si dichiara a favore di questa politica, riconoscendole il merito di aver permesso di non vanificare, in termini di ricchezza pro capite, l’eccezionale crescita degli ultimi trent’anni conosciuta dalla Cina.

Nel tracciare un bilancio della pianificazione demografica, vanno tuttavia presi in considerazione anche altri elementi, che attengono al piano della sostenibilità di una strategia che, se ha avuto il merito di fermare il rischio di sovrappopolazione, ha tuttavia generato evidenti problematiche demografiche e sociali. Dal progressivo invecchiamento della popolazione a fronte della mancanza di adeguato sostegno familiare e governativo per gli anziani, alla sproporzione tra la maggioranza nelle nascite dei maschi rispetto a quella delle femmine per processi di aborto selettivo, passando per una struttura di rilevazione anagrafica resa inaffidabile dall’alto numero di mancate registrazioni delle nascite femminili e, ancora, per un’alterazione forzata della struttura della famiglia cinese.

Il dibattito è dunque aperto e lungi dall’essersi esaurito, tanto fuori dalla Cina quanto al suo interno: le autorità competenti di Pechino, per il momento, sembrano intenzionate a riconfermare le limitazioni almeno fino al 2015, quando saranno molto probabili graduali aperture al secondo figlio.

Le principali caratteristiche delle strutture e delle dinamiche dell’invecchiamento:

a) Paesi a sviluppo avanzato

Nei paesi a sviluppo avanzato, il numero di anziani e vecchi ha superato quello dei giovani già dal 2000 e ci si attende che lo superi ancora di più negli anni a venire. In questi paesi quindi dovrà necessariamente aumentare la spesa globale per l’assistenza e la previdenza a scapito di quella dell’istruzione, dal momento che la popolazione con meno di 15 anni è destinata a diminuire o a restare al più stazionaria. A partire dal 2010 dovrebbe calare la popolazione in età lavorativa, nonostante la Divisione della popolazione delle Nazioni Unite, che cura queste proiezioni, metta in conto un afflusso di immigrati di circa due milioni di persone all’anno. Si avrà quindi un carico crescente di popolazione anziana e vecchia sulla popolazione attiva, il che è fonte di particolare preoccupazione per i governi di questi paesi. Una possibile, e inevitabile, soluzione è – oltre a tenere alta l’immigrazione straniera – quella di allungare l’età lavorativa, il che presenta contemporaneamente il doppio vantaggio di aumentare il numero di attivi e di diminuire il numero di pensionati; un’altra possibile, e quasi inevitabile, soluzione è quella di diminuire l’importo medio delle pensioni.

b) Paesi a sviluppo intermedio

Nei paesi a sviluppo intermedio, che rappresentano la quota più rilevante di popolazione mondiale, la rivoluzione costituita dalla grande trasformazione della struttura per età implicherà profondissime conseguenze per loro e per tutti gli altri paesi che con loro competono sui mercati mondiali. Il sorpasso numerico della popolazione anziana e vecchia su quella giovane dovrebbe avvenire intorno al 2040. Pertanto, questi paesi dovrebbero avere abbastanza tempo per modificare la struttura della spesa sociale, che dovrà essere indirizzata sempre più verso sanità e pensioni e sempre meno verso l’istruzione; dovrebbero avere il tempo e la possibilità di rendere dappertutto universale un qualche sistema di sicurezza sociale, in particolare pensionistico, che possa fronteggiare una tale dinamica, approfittando anche del fatto che per i prossimi decenni avranno una quota crescente e importante di popolazione in età lavorativa e una quota crescente, ancora ridotta però, di popolazione anziana e vecchia. Ma per sfruttare al meglio questa favorevole congiuntura demografica tali paesi dovranno essere in grado di creare un numero eccezionalmente elevato (pari a molte centinaia di milioni) di posti di lavoro nei settori extra-agricoli, ponendo, fra l’altro, con questo imponenti problemi di competitività internazionale, specie per i paesi a sviluppo avanzato. In particolare, in grave difficoltà si troverà comunque la Cina, la cui fortissima discesa di fecondità dei decenni passati comporterà in quelli futuri un parallelo, fortissimo e assai impegnativo invecchiamento.

c) Paesi a sviluppo minimo

Nei paesi a sviluppo minimo, che per ora rappresentano una quota ridotta della popolazione mondiale, la crescita demografica sarà eccezionalmente forte. Soprattutto per la popolazione in età lavorativa, che fra il 2010 e il 2050 – nonostante un’emigrazione prevista tutt’altro che trascurabile – dovrebbe crescere di circa 500 milioni di persone, il che vuol dire che solo per fronteggiare la componente demografica tali paesi dovrebbero essere in grado di creare circa 350 milioni di posti di lavoro addizionali nei settori extra-agricoli, cui devono essere aggiunti varie ulteriori centinaia di milioni per assorbire gli espulsi da un’agricoltura ancora arretratissima, che impiega quindi un numero esorbitante di addetti. La creazione di posti di lavoro sarà quindi la sfida straordinariamente più rilevante e difficile per questi paesi, che avranno bisogno anche di imponenti investimenti nel settore educativo, sia per la forte attesa crescita della popolazione giovane, sia per le attuali insufficienze del sistema scolastico.

d) L’equilibrio demografico fra i diversi gruppi di paesi

Fra i diversi gruppi di paesi l’equilibrio demografico – e anche tutta la geopolitica e l’economia – sarà ‘sconvolto’ da questa così differenziata dinamica dei tre gruppi di popolazione. Per un’analisi approfondita di questa affermazione si può considerare il grafico a lato che mostra i 10 paesi con la più elevata e i 10 con la più bassa età mediana. L’età mediana è quella che divide in due una popolazione; per esempio, dai dati del grafico si evince che in Giappone metà della popolazione ha più di 44 anni e in Niger metà della popolazione ha meno di 15 anni. È del tutto evidente che tanto a livello macro – organizzazione e struttura economica e sociale del paese – quanto a livello micro – aspettative e comportamenti delle persone, anche nei confronti della pace o di una rivoluzione – una popolazione così ‘vecchia’ come quella del Giappone è totalmente diversa da una popolazione così ‘giovane’ come quella del Niger.

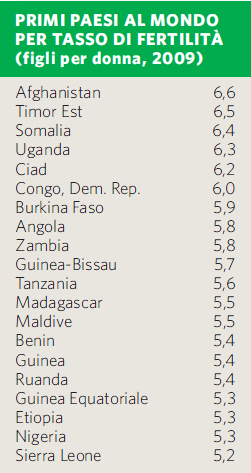

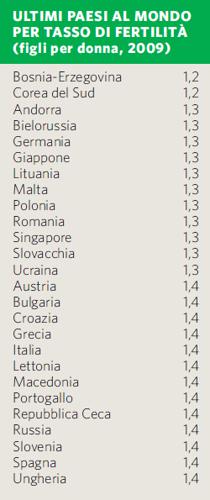

Negli anni Novanta il tasso di fecondità totale di periodo (tft) è sceso sotto 1,3 figli per donna nell’Europa meridionale e orientale, oltre che in alcuni paesi asiatici, come il Giappone. È sembrato, in quegli anni, che si stesse imponendo un nuovo regime demografico, caratterizzato da una natalità che avrebbe portato, se fosse rimasta tale abbastanza a lungo, a un declino rapido e implacabile della numerosità della popolazione. Per farsi un’idea, basta riferirsi ai risultati della persistenza di un valore del tft pari a 1,3 e immaginarne il proseguimento: la seconda generazione dopo la presente sarebbe del 40% inferiore a quest’ultima, mentre la quarta generazione presenterebbe una dimensione pari al solo 15% della prima. Un declino demografico così devastante da apparire senz’altro irreale. Le conseguenze strutturali di simili tendenze sono in parte scritte nelle piramidi delle età della stragrande maggioranza delle popolazioni, in particolare di quelle europee: un invecchiamento progressivo, con quote di ultrasessantacinquenni che sfiorano il 25% del totale della popolazione.

Se esiste concordanza in letteratura circa la tesi che la bassa fecondità di periodo sia in buona misura l’effetto del continuo rinvio (‘effetto cadenza’) con cui le generazioni hanno affrontato maternità e paternità, è altrettanto vero che il declino dell’intensità della fecondità dipende da una serie di costrizioni che allontanano i potenziali genitori dal proprio modello di ‘fecondità desiderata’, che per lo più si attesta sui 2 figli per donna – livello che assicura la sostituzione generazionale.

Le costrizioni sono sia economiche, sia culturali e fra di esse, per quanto riguarda in particolare il contesto sud-europeo, sono state spesso evocate la persistenza della famiglia tradizionale, il ritardo dell’uscita dei figli dalla famiglia di origine, il relativamente basso tasso di partecipazione alla vita lavorativa delle donne, l’alta disoccupazione dei giovani.

In ogni caso si può affermare che la bassa fecondità nelle società avanzate (ben diverso sarebbe il discorso se volessimo ragionare sui livelli di fecondità – ormai vicina ai 2 figli per donna – di alcune regioni che per vari motivi non possono catalogarsi in questo gruppo, come l’Iran) appare il risultato di due fenomeni importanti, connessi al cambiamento economico e sociale, ossia il liberalismo sociale e la ristrutturazione economica. Entrambi questi fenomeni hanno aumentato le aspirazioni individuali relative alla qualità della vita.

Tuttavia, pur con differenti modalità nei diversi ambienti culturali e nei diversi sistemi di welfare, entrambi hanno condizionato la capacità di formare e mantenere una famiglia, sollevando importanti questioni, fra le quali la trasformazione del ruolo femminile e la crescente incertezza che caratterizza il mercato del lavoro.

Da un lato, si è assistito all’affermarsi dell’equità di genere, in particolare nel campo dell’istruzione, che ha condotto a nuove prospettive per le donne al di fuori delle mura domestiche, modello che in taluni casi (come in Italia) non si è accompagnato alla trasformazione dei ruoli di genere all’interno della famiglia. Dall’altro, il senso globale di incertezza dei giovani si è sostanziato nella crescente avversione al rischio in un mercato del lavoro sempre più competitivo, con le donne a rappresentare la parte più fragile della società a causa della ‘doppia presenza’. In Italia (e, più in generale, nei paesi dell’Europa meridionale, caratterizzati dalla debolezza dei sistemi di welfare) la mancanza di conciliazione dei ruoli di madre e di lavoratrice continua a rappresentare la chiave di volta sia dei bassi livelli di fecondità, sia dei modesti tassi di partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Il quadro demografico si è modificato negli ultimi anni. Prendendo come esempio l’Italia (ma, a parte lievi differenze quantitative, si potrebbe ugualmente riferirsi all’esperienza di molti paesi diversi, quali Russia, Armenia, Polonia e Giappone), si è assistito a una lenta ripresa e, dopo il minimo di 1,19 figli per donna raggiunto nel 1995, il tft attuale è pari a 1,4 (dati 2009). La ripresa è dipesa sostanzialmente dal recupero che le generazioni ‘del rinvio’ hanno attuato, con una crescita della fecondità delle quarantenni, e dai flussi crescenti di immigrati (per i paesi come l’Italia e la Spagna), caratterizzati sovente da una fecondità più elevata.

Su queste evidenze, il dibattito si è acceso circa l’opportunità delle politiche di contenimento del processo di invecchiamento, con la considerazione che le sole migrazioni non riescono a risolvere il problema della bassa fecondità e riconducendo la discussione nell’alveo delle misure di sostegno alla famiglia e alla fecondità. Queste ultime, a parere della larga parte degli studiosi di varia estrazione, non possono che rappresentare l’altra faccia della medaglia delle ragioni della bassa fecondità. L’obiettivo delle soluzioni al dilemma è quindi costituito dalla rimozione degli ostacoli che determinano i divari fra fecondità ‘desiderata’ e fecondità ‘raggiunta’.

Sinteticamente, gli interventi di policy possono classificarsi in quattro categorie: la protezione alla maternità, i congedi parentali, i servizi all’infanzia e gli aiuti ai bambini. Le valutazioni in merito a questo quadro di politiche concordano nell’affermare una doppia serie di considerazioni. In primo luogo, i paesi che hanno inserito tali interventi nell’ambito delle politiche del mercato del lavoro, delle politiche di cura (sia per i bambini che per gli anziani) e delle politiche di genere (come la Francia o la Svezia) sembrano avere ottenuto i risultati desiderati anche in termini di rialzo del numero medio di figli. In secondo luogo, le strategie di conciliazione devono condurre a cambiare il mercato del lavoro in modo che donne e uomini possano condividere i compiti familiari e professionali.

Si parla – dunque – di politiche pubbliche di assistenza all’infanzia come requisito preliminare di occupazione dei genitori, così come di politiche orientate verso il cambiamento dei contratto di genere per quanto riguarda la divisione del lavoro e della cura nella famiglia e nella società.

Sviluppo demografico e urbanizzazione

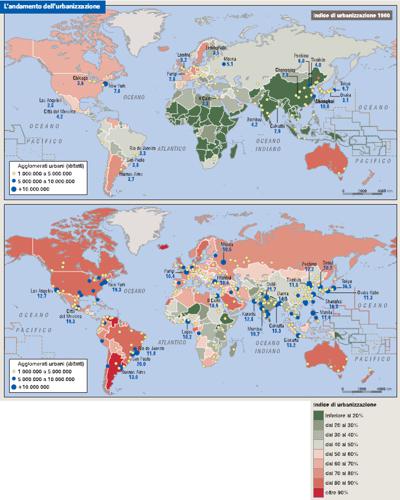

Il rapido e consistente aumento demografico mondiale, iniziato nel 19° secolo e tuttora in corso, si è accompagnato a un fenomeno di concentrazione della popolazione nelle città. Fin alla seconda metà del 19° secolo in tutti paesi del mondo la maggioranza della popolazione era rurale, viveva cioè sparsa in insediamenti minori distribuiti su ampi territori, mentre il fenomeno urbano era assai limitato e le grandi città erano un’eccezione. Negli ultimi due secoli, con lo sviluppo dell’industria e dei servizi, il processo di inurbamento della popolazione si è andato intensificando. Secondo i calcoli della Divisione popolazione delle Nazioni Unite, nel 1950 ogni 100 abitanti del pianeta solo 29 vivevano in aree urbane. Nel 1990 questa quota era salita al 45% e la popolazione urbana era più che triplicata, giungendo a 2,4 miliardi. Nel 2009 la popolazione urbana mondiale ha superato quella rurale. Oggi vivono in aree urbane circa tre miliardi e mezzo di persone. Intorno al 2030, quando la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere gli otto miliardi, si calcola che cinque miliardi risiederanno in città.

Fino verso la metà del secolo scorso la forte crescita delle città caratterizzò soprattutto i paesi economicamente più sviluppati, mentre in quelli meno sviluppati la popolazione era ancora prevalentemente rurale. Oggi invece, mentre l’urbanizzazione rallenta nei paesi di antica industrializzazione dell’Europa e dell’America settentrionale, essa è in forte crescita nel Sud del mondo. Stiamo entrando dunque in una fase in cui la popolazione rurale resterà pressoché stazionaria nei paesi sviluppati, mentre continuerà a diminuire in quelli meno sviluppati. Ciò farà sì che quella urbana continuerà a registrare una forte crescita su scala mondiale. Si prevede infatti che nel corso dei prossimi trent’anni 1’83% della crescita demografica mondiale avverrà nelle aree urbane dei paesi del Sud del mondo.

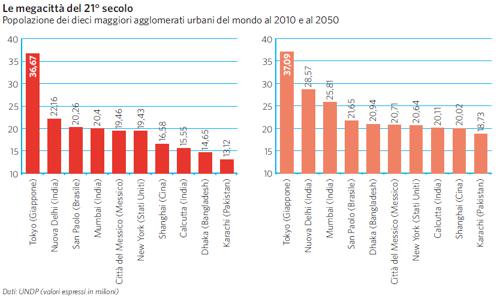

Nel 1950 l’agglomerato urbano più grande del mondo era New York, con 12,3 milioni di abitanti. Nei primi dieci posti si collocavano altre cinque aree metropolitane occidentali (Londra, Parigi, Mosca, Ruhr, Chicago), tre asiatiche (Tokyo, Shanghai e Calcutta) e una sudamericana (Buenos Aires). Nel 2010, secondo fonti Un, la classifica è guidata da Tokyo, con 36,7 milioni di abitanti. New York è l’unica città occidentale nelle prime dieci, dove, salvo Città del Messico e San Paolo, tutte le altre sono città asiatiche. Se consideriamo le 21 agglomerazioni che oggi hanno più di 10 milioni di abitanti (quelle che vengono dette megacittà), le città occidentali sono solo New York (in 6° posizione) e Parigi (21°). Si prevede che nel 2025 le megacittà saranno una trentina e solo quattro di esse (New York, Los Angeles, Parigi e Mosca) apparteranno a paesi occidentali.

Le grandi differenze tra i paesi del Nord e del Sud del mondo derivano dal fatto che in questi ultimi i tassi di crescita naturale della popolazione rurale sono superiori a quelli della popolazione urbana, perciò questa continua ad essere alimentata sia dal suo incremento naturale, sia dall’immigrazione dalle aree rurali, dove i redditi dell’agricoltura e delle attività tipiche delle campagne crescono meno rapidamente di quelli delle città. Tuttavia, nei paesi meno ricchi l’attrazione della grande città non dipende solo da fattori economici. Infatti i tassi di crescita della popolazione urbana sono, in questi paesi, correlati positivamente con i tassi di crescita della popolazione totale del paese e non con la crescita dell’occupazione urbana.

Nei paesi del Nord del mondo, dove la modernizzazione dell’agricoltura è di più vecchia data, è ormai cessata l’immigrazione di massa verso la città. Negli ultimi decenni si assiste invece al movimento inverso, cioè a una progressiva ridistribuzione urbana negli intorni rurali delle città, che prende il nome di peri-urbanizzazione e che dà luogo a quella che in Italia viene detta ‘città diffusa’. Più che di città si parla oggi di aree urbane e metropolitane, regioni urbane, città-regioni, meta-città.

Come c’è una transizione demografica della popolazione c’è anche una transizione demografica urbana, che inizia con una prima ondata di concentrazione nei paesi europei e nord-americani investiti dalla rivoluzione industriale durante il 19° secolo e prosegue poi nella prima metà del secolo successivo con le grandi agglomerazioni industriali ‘fordiste’. Si ha così, intorno al 1960, la fase di massima concentrazione urbana nei paesi industrializzati. Nella seconda metà del secolo scorso la disindustrializzazione si accompagna, sempre in questi paesi, a una fase di regresso e poi di stagnazione dimensionale degli agglomerati; nello stesso tempo si afferma la tendenza opposta nei paesi meno sviluppati, dove le maggiori opportunità (reali o presunte) offerte dalle città attirano folle di immigrati dalle campagne povere, dando luogo alla proliferazione delle megacittà. Nei prossimi decenni si prevede che l’iperconcentrazione urbana nei paesi oggi meno sviluppati debba rallentare, mentre nei paesi di più antico sviluppo alcune grandi città e aree metropolitane potranno ricominciare a crescere, anche grazie al dilatarsi delle corone peri-urbane.

Il rapido e consistente aumento demografico mondiale, iniziato nel 19° secolo e tuttora in corso, si è accompagnato a un fenomeno di concentrazione della popolazione nelle città. Fin alla seconda metà del 19° secolo in tutti paesi del mondo la maggioranza della popolazione era rurale, viveva cioè sparsa in insediamenti minori distribuiti su ampi territori, mentre il fenomeno urbano era assai limitato e le grandi città erano un’eccezione. Negli ultimi due secoli, con lo sviluppo dell’industria e dei servizi, il processo di inurbamento della popolazione si è andato intensificando. Secondo i calcoli della Divisione popolazione delle Nazioni Unite, nel 1950 ogni 100 abitanti del pianeta solo 29 vivevano in aree urbane. Nel 1990 questa quota era salita al 45% e la popolazione urbana era più che triplicata, giungendo a 2,4 miliardi. Nel 2009 la popolazione urbana mondiale ha superato quella rurale. Oggi vivono in aree urbane circa tre miliardi e mezzo di persone. Intorno al 2030, quando la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere gli otto miliardi, si calcola che cinque miliardi risiederanno in città.

Fino verso la metà del secolo scorso la forte crescita delle città caratterizzò soprattutto i paesi economicamente più sviluppati, mentre in quelli meno sviluppati la popolazione era ancora prevalentemente rurale. Oggi invece, mentre l’urbanizzazione rallenta nei paesi di antica industrializzazione dell’Europa e dell’America settentrionale, essa è in forte crescita nel Sud del mondo. Stiamo entrando dunque in una fase in cui la popolazione rurale resterà pressoché stazionaria nei paesi sviluppati, mentre continuerà a diminuire in quelli meno sviluppati. Ciò farà sì che quella urbana continuerà a registrare una forte crescita su scala mondiale. Si prevede infatti che nel corso dei prossimi trent’anni 1’83% della crescita demografica mondiale avverrà nelle aree urbane dei paesi del Sud del mondo.

Nel 1950 l’agglomerato urbano più grande del mondo era New York, con 12,3 milioni di abitanti. Nei primi dieci posti si collocavano altre cinque aree metropolitane occidentali (Londra, Parigi, Mosca, Ruhr, Chicago), tre asiatiche (Tokyo, Shanghai e Calcutta) e una sudamericana (Buenos Aires). Nel 2010, secondo fonti Un, la classifica è guidata da Tokyo, con 36,7 milioni di abitanti. New York è l’unica città occidentale nelle prime dieci, dove, salvo Città del Messico e San Paolo, tutte le altre sono città asiatiche. Se consideriamo le 21 agglomerazioni che oggi hanno più di 10 milioni di abitanti (quelle che vengono dette megacittà), le città occidentali sono solo New York (in 6° posizione) e Parigi (21°). Si prevede che nel 2025 le megacittà saranno una trentina e solo quattro di esse (New York, Los Angeles, Parigi e Mosca) apparteranno a paesi occidentali.

Le grandi differenze tra i paesi del Nord e del Sud del mondo derivano dal fatto che in questi ultimi i tassi di crescita naturale della popolazione rurale sono superiori a quelli della popolazione urbana, perciò questa continua ad essere alimentata sia dal suo incremento naturale, sia dall’immigrazione dalle aree rurali, dove i redditi dell’agricoltura e delle attività tipiche delle campagne crescono meno rapidamente di quelli delle città. Tuttavia, nei paesi meno ricchi l’attrazione della grande città non dipende solo da fattori economici. Infatti i tassi di crescita della popolazione urbana sono, in questi paesi, correlati positivamente con i tassi di crescita della popolazione totale del paese e non con la crescita dell’occupazione urbana.

Nei paesi del Nord del mondo, dove la modernizzazione dell’agricoltura è di più vecchia data, è ormai cessata l’immigrazione di massa verso la città. Negli ultimi decenni si assiste invece al movimento inverso, cioè a una progressiva ridistribuzione urbana negli intorni rurali delle città, che prende il nome di peri-urbanizzazione e che dà luogo a quella che in Italia viene detta ‘città diffusa’. Più che di città si parla oggi di aree urbane e metropolitane, regioni urbane, città-regioni, meta-città.

Come c’è una transizione demografica della popolazione c’è anche una transizione demografica urbana, che inizia con una prima ondata di concentrazione nei paesi europei e nord-americani investiti dalla rivoluzione industriale durante il 19° secolo e prosegue poi nella prima metà del secolo successivo con le grandi agglomerazioni industriali ‘fordiste’. Si ha così, intorno al 1960, la fase di massima concentrazione urbana nei paesi industrializzati. Nella seconda metà del secolo scorso la disindustrializzazione si accompagna, sempre in questi paesi, a una fase di regresso e poi di stagnazione dimensionale degli agglomerati; nello stesso tempo si afferma la tendenza opposta nei paesi meno sviluppati, dove le maggiori opportunità (reali o presunte) offerte dalle città attirano folle di immigrati dalle campagne povere, dando luogo alla proliferazione delle megacittà. Nei prossimi decenni si prevede che l’iperconcentrazione urbana nei paesi oggi meno sviluppati debba rallentare, mentre nei paesi di più antico sviluppo alcune grandi città e aree metropolitane potranno ricominciare a crescere, anche grazie al dilatarsi delle corone peri-urbane.

Altro elemento caratterizzante lo sviluppo della popolazione mondiale è la sua progressiva urbanizzazione. Con il 50,5% della popolazione mondiale, cioè 3,5 miliardi di persone, nel 2010 per la prima volta nella storia dell’umanità la popolazione urbana ha superato di numero quella rurale e il processo di urbanizzazione nelle megalopoli, e in aree sempre più ampie, appare irreversibile.

Secondo la 2009 Revision of World Urbanization Prospects della Divisione della popolazione delle Nazioni Unite, le aree più urbanizzate del mondo sono Nord America, America Latina, Europa e Oceania, con una proporzione di popolazione urbana che va dal 70% dell’Oceania all’82% del Nord America e ci si aspetta che il loro livello di urbanizzazione continui a salire, anche se lentamente, così che per il 2050 tutte, tranne l’Oceania, dovrebbero avere una proporzione urbana superiore all’84%. In contrasto, Africa e Asia rimangono prevalentemente rurali, dal momento che nel 2010 solo il 40% e il 42% delle rispettive popolazioni vivevano in ambiente urbano, e anche nel 2050 ci si aspetta che siano significativamente meno urbanizzate, raggiungendo una proporzione di popolazione urbana del 62% in Africa e del 65% in Asia.

La tendenza dell’urbanizzazione appare comunque positiva, considerata la sua importanza per la crescita economica e per il benessere delle persone e quindi il suo impatto sulla riduzione della povertà. Infatti sono in molti a concordare sulla circostanza che la crescita delle città è il singolo fattore che può influenzare maggiormente lo sviluppo economico-sociale del 21° secolo, nonostante che nelle agglomerazioni urbane si stima che attualmente circa un miliardo di persone viva in baraccopoli (in condizioni di sovraffollamento e senza l’accesso a servizi essenziali come acqua potabile e fogne).

Essendo l’urbanizzazione intensissima, irrefrenabile e, nonostante tutto, portatrice potenziale, e in parte reale, di benessere e promozione sociale e professionale, il difficile e complesso problema che si pone sotto l’aspetto tecnico e politico è come fare in modo che gli elementi positivi siano fruibili da tutta la popolazione urbana. Problema davvero di dimensioni enormi, considerando che nel mondo vi sono 49 grandi agglomerazioni urbane con cinque milioni o più di abitanti, 19 delle quali sono megacittà con più di 10 milioni di abitanti; ognuna di queste ultime ha più abitanti che ognuno dei 118 stati meno popolati sulla Terra.

L’aspetto più rilevante della ‘rivoluzione urbana’ è che l’assai consistente crescita demografica futura sarà assorbita quasi interamente dalle aree urbane dei paesi in via di sviluppo. La loro politica più frequente è stata quella di tentare di ridurre le migrazioni rurali-urbane, ma è stato ed è molto difficile trattenere la gente in campagna quando le grandi città – a dispetto dei loro problemi – effettivamente offrono una migliore qualità della vita, ma soprattutto maggiori opportunità di promozione sociale e professionale rispetto alle aree rurali.

In queste ultime infatti, dove attualmente vive la metà della popolazione del mondo, spesso, fra l’altro, manca l’elettricità (in Africa per il 92% della popolazione rurale e in Asia per il 55%). Tutte le evidenze mostrano che la popolazione rurale ha un minore accesso ai servizi chiave della vita contemporanea rispetto agli abitanti delle piccole città, che a loro volta li hanno inferiori a quelli delle grandi città. Conseguentemente i livelli di nutrizione, salute e istruzione sono peggiori nelle aree rurali che nelle piccole città e qui minori che nelle grandi città, dove, con grandi differenze fra continente e continente, i costi pro capite dell’istruzione, dell’abitazione, della sanità, delle attrezzature igienico-sanitarie sono più bassi che in campagna.

D’altra parte l’esperienza della Cina, fra le altre, dimostra anche che un rapido e intenso sviluppo delle grandi città può comportare aumento di povertà, inquinamento e turbolenza sociale; e quindi diminuire le massicce migrazioni rurali-urbane attraverso lo sviluppo di città di piccola e media ampiezza può costituire un buon approccio alla soluzione globale del problema popolazione e sviluppo urbano contrapposto a quello rurale. Perciò si auspica una politica che assicuri uno sviluppo coordinato delle aree urbane e di quelle rurali, stabilendo un mercato del lavoro efficace, unificato, aperto, competitivo e ordinato e risolvendo i problemi della sanità, delle abitazioni, della sicurezza sociale, dell’istruzione e dell’acqua potabile.

Nei paesi sviluppati – praticamente in tutti, eccetto Australia e Canada – i problemi si pongono in maniera del tutto diversa. La crescita delle grandi città si è fermata, ma si espande l’urbanizzazione senza città, che porta a costituire vere e proprie regioni urbane il cui territorio non sempre è pienamente gestibile. Un caso significativo è costituito dall’Italia, per esempio con le regioni urbane che si sono formate lungo la Via Emilia o lungo la costa adriatica, o ancora di più in una regione che copre larga parte della Lombardia orientale e il Veneto – dove per di più gli strumenti normativi sulla costituzione delle aree metropolitane, predisposti più volte negli ultimi vent’anni, e l’ultima volta anche con una modifica della Costituzione, non hanno ancora trovato attuazione.

Una sfida, che in particolare devono affrontare le città europee, è costituita dalla carenza di lavoro per i giovani, con un tasso di disoccupazione che per quelli con meno di 25 anni raggiunge il valore di circa il 19%. La politica di sviluppo urbano si trova inoltre a fronteggiare esclusione sociale e isolamento, e, ovviamente, una crescita economica stabile e di lungo periodo non è possibile se le città non sono socialmente equilibrate.

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione Europea

Calo delle nascite e costante invecchiamento della popolazione sono fenomeni che caratterizzano il quadro demografico dell’Unione Europea (Eu) e che, nel medio e lungo periodo, ne riducono sia la competitività nel sistema internazionale, sia il generale livello della qualità della vita. I due trend, infatti, secondo dati e stime della Commissione europea e di vari istituti statistici europei, stanno concorrendo a ridurre la popolazione attiva, e dunque il tasso di crescita economica, e a contrarre, in modo significativo, le finanze pubbliche e i fondi destinati alla previdenza sociale, il cui mantenimento richiede sempre più risorse.

Nonostante l’Unione Europea registri una certa eterogeneità di condizioni demografiche e di prospettive economiche e sociali, i paesi membri hanno delineato un comune piano d’azione, sulle basi della Strategia di Lisbona del 2000, per trasformare la sfida demografica in opportunità di crescita. Nel rapporto sul futuro demografico del 2008 redatto dal Parlamento europeo e nel terzo rapporto sulla demografia del 2011 compilato dalla Commissione sono contenuti gli orientamenti fissati dall’Unione per i prossimi decenni. Tra questi spicca l’impegno a lavorare per una migliore integrazione nel tessuto sociale e lavorativo europeo degli immigrati che, a un ritmo di circa due milioni di arrivi all’anno, costituiscono una vitale risorsa per la crescita economica del continente. Sono ritenute prioritarie sia le politiche che favoriscono il rinnovamento demografico - ovvero le riforme che permettono una migliore conciliazione tra vita privata, familiare e professionale, in particolare valorizzando il ruolo della donna - sia le iniziative di promozione della solidarietà intergenerazionale. Inoltre sono obiettivi comuni l’allungamento della vita attiva dei cittadini europei, la flessibilità sul mercato del lavoro tale da permettere a tutti, col cambiamento dei cicli di vita, di integrarsi in nuovi contesti lavorativi e, infine, la garanzia della protezione sociale e l’adozione di un modello di finanza pubblica sostenibile.

Conclusioni

I sette miliardi di abitanti attuali e i nove miliardi prossimi venturi fanno sì che la popolazione mondiale, associata con una diversa economia, può essere vista come un elemento per individuare gli attori chiave e i nuovi modi di una diversa gestione del mondo. E anche per muovere verso un nuovo universalismo e verso un mondo e una governance multipolare.

Considerando infatti a) le tendenze demografiche, b) la crescente importanza e complessità dei problemi globali nel processo di globalizzazione, e c) le obiettive difficoltà che si riscontrano per il governo del mondo per l’accentuarsi delle questioni internazionali e di lungo periodo (sulle quali poco possono incidere singoli governi nazionali), si ritiene che ci si dovrà necessariamente muovere sempre di più verso una regionalizzazione politica, che tenga conto delle nazioni ‘miliardarie’ – Cina e India – e del necessario allargamento e rafforzamento delle unioni sovranazionali, all’interno delle quali si possa anche avere una libera circolazione delle persone. Attualmente si contano varie unioni sovranazionali, come l’Unione Europea, il Mercato comune del Sud, l’Unione Africana, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. E poi ci sono i semplici raggruppamenti di stati, come il G8, il G20, e il G77, ma nessuno di essi è stato fondato con un documento costituente ed esiste solo come gruppo di lavoro; o ancora i trattati, per esempio la Nato e l’Accordo nordamericano di libero commercio (Nafta.)

Ritengo che siano tre le caratteristiche che devono possedere le aggregazioni territoriali per gestire pienamente il processo di globalizzazione:

a) grande dimensione demografica ed economica,

b) grande dimensione territoriale,

c) piena sovranità politica.

Secondo quanto rappresentato nello schema precedente, sono pochissime le nazioni che attualmente possiedono contemporaneamente le tre dimensioni; le grandi unioni sovranazionali – a partire dall’Unione Europea –restano infatti fuori dal ‘core business’ perché non hanno piena sovranità politica e quindi non parlano con una voce sola nelle istituzioni internazionali e non hanno conseguente forza contrattuale e di leadership.

Ma le vicende del mondo premono e l’esigenza di una nuova gestione del mondo, che sostituisca l’anacronistico e inefficiente Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si sta delineando sempre più pressantemente sulla scena mondiale.

Per saperne di più:

A. Adebayo (2005) The Dynamics of Global Urban Expansion, Washington.

P. Angela, L. Pinna (2008) Perché dobbiamo fare più figli, Milano.

A. Angeli, S. Salvini (2007) Popolazione e sviluppo nelle regioni del mondo, Bologna.

J. Chamie (2005) Scenarios for the Development of the World Population, «Genus», 61, 3-4, pp. 69-89.

G. De Santis (2006) Previdenza: a ciascuno il suo?, Bologna.

A. Golini (2004) Globalization, Demographic Trends, and Human Mobility, in Atti della XLII Riunione scientifica della Società Italiana di Statistica, Bari, pp. 61-80.

– (2005) (a cura di) Trends and Problems of the World Population in the 21st Century. 50 years since Rome 1954, «Genus», 61, 3-4, pp. 27-48.

– (2009) (a cura di) Il futuro della popolazione nel mondo, Bologna.

M. Livi Bacci (2005) Storia minima della popolazione del mondo, Bologna.

N. Ogawa (2005) Population Aging and Policy Options for a Sustainable Future: The case of Japan, «Genus», 61, 3-4, pp. 369-410.

G. Martine (2005) Population/Development/Environment Trends in a Globalized Context: Challenges for the 21st century, «Genus», 61, 3-4, pp. 247-277.

Organization for Economic Co-operation and Development (Oecd) (2007) Pensions at a Glance. Public policies across Oecd countries, Paris.

S. Reddy (2007) Globalization, Labour Markets, and Social Outcomes in Developing Countries, http://www.brooking.edu/research/projects/ glig/glig_reddy.pdf (12 giugno 2011).

A. Sen (2000) Development as Freedom, Oxford.

Un Department of Economic and Social Affairs (2007) World Economic and Social Survey 2007. Development in an ageing world, New York.

Un Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009) World Population Prospects. The 2008 revision, New York.

– (2010) World Urbanization Prospects. The 2009 revision, New York.