Trovato il batterio 'mangiaplastica'

Trovato il batterio ‘mangiaplastica’

Scoperto in alcuni siti di riciclaggio giapponesi, un batterio è in grado di degradare completamente il PET, il polietilene tereftalato, la plastica usata per produrre tonnellate di bottiglie e contenitori. E potrebbe rappresentare una lotta all’inquinamento e all’accumulo dei rifiuti.

Era nascosto tra pile e pile di bottiglie, in uno dei tanti siti di riciclaggio in Giappone, prima di diventare una superstar nel campo della microbiologia. Perché lui, Ideonella sakaiensis, è il primo e il solo batterio a oggi conosciuto per essere in grado di degradare completamente il polietilene tereftalato, la plastica conosciuta in tutto il mondo con l’acronimo di PET, tra le più utilizzate sul mercato, soprattutto per produzione di bottiglie e contenitori per il cibo. Prodotta per la prima volta durante la Seconda guerra mondiale, conobbe gli anni d’oro solo a partire dagli anni Settanta, per poi arrivare a superare oggi le 50 milioni di tonnellate prodotte ogni anno.

Ideonella sakaiensis è salito agli onori della cronaca nel 2016 in seguito alla sua presentazione ufficiale sulle pagine della rivista Science da parte dei ricercatori del Kyoto institute of technology, guidati da Shosuke Yoshida, che lo hanno scovato in mezzo ad alcuni rifiuti di bottiglie pronte per il riciclaggio. Una scoperta tutt’altro che fortuita: dopo aver prelevato centinaia di campioni, Yoshida e colleghi sono andati alla ricerca proprio di colonie batteriche in grado di crescere e modificare i campioni di plastica. È così che hanno scoperto un consorzio batterico in grado di produrre dei significativi cambiamenti sui resti delle bottiglie, per poi identificare un unico batterio in grado di degradare e assimilare il PET, un gram-negativo aerobico battezzato Ideonella sakaiensis in onore della città di Sakai, da dove arrivavano i rifiuti nei quali è stato rintracciato. Ma come riesce Ideonella a mangiarsi il PET?

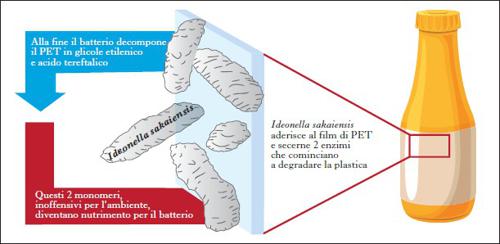

Mescolando insieme tecniche di biochimica e di genetica i ricercatori sono riusciti a scoprire che il batterio riesce a mangiarsi la plastica grazie a una speciale coppia di enzimi che idrolizza i polimeri costituenti il PET e che agisce in successione. Nelle fasi iniziali dell’attacco, il batterio aderisce alla plastica e secerne un enzima (PETasi) che comincia a spezzettarla, producendo un intermedio che viene poi captato dalla cellula e ridotto nei suoi componenti fondamentali da un secondo enzima (MHET idrolasi).

Le molecole prodotte dall’azione combinata di questi 2 enzimi – il glicole etilenico e l’acido tereftalico – diventano infatti la fonte principale di carbonio per il batterio. La coppia di enzimi scoperta dai ricercatori è alquanto unica e, stando ad alcune ipotesi, potrebbe essersi evoluta e stabilita nel batterio proprio per usufruire di una nuova fonte di carbonio e avere così un vantaggio su altre specie. Se le cose siano andate davvero così non è chiaro, ma se così fosse saremmo di fronte a un processo evolutivo estremamente veloce per i tempi biologici, considerato che il PET gira da poco più di 70 anni.

Strategie evolutive a parte, certo non può dirsi che quella di Ideonella sakaiensis sia proprio un’abbuffata: occorrono 6 settimane, a temperature di 30°C, per degradare un pezzettino da appena 60 mg di PET. Ma le premesse ci sono (e potrebbero crescere grazie all’ingegneria genetica), tanto più considerando che la capacità di mangiarsi questa plastica è praticamente sconosciuta in natura, se si escludono alcune piccole evidenze per quel che riguarda 2 funghi filamentosi, Fusarium oxysporum e Fusarium solani, che sembrano essere in grado di sopravvivere in un medium contenente anche PET. Per capire perché il batterio di Yoshida sia diventato una star basti pensare alle enormi quantità di plastica che ci circondano (a proposito: mai sentito parlare della Pacific trash vortex, l’isola di plastica nell’Oceano Pacifico?). Darle in pasto al batterio potrebbe aiutarci a disfarcene – magari in parte – attraverso la biodegradazione. Non un affare da poco, considerato che ogni anno se ne producono circa 300 milioni di tonnellate (con Europa, Nord America e Cina a guidare la classifica) e che appena un 14% viene riciclato. Il batterio mangia plastica potrebbe essere usato non solo per smaltire completamente il PET, ma anche per riciclare i suoi componenti, eliminando così la necessità di produrli nuovamente a partire dal petrolio. Ma al tavolo delle plastiche, il batterio che arriva dal Giappone potrebbe essere in buona compagnia a banchettare: solo qualche mese prima che Ideonella sakaiensis conquistasse le pagine dei giornali, infatti, alcuni ricercatori di Stanford, in collaborazione con colleghi cinesi, ne anticipavano in qualche modo la scoperta, annunciando che una comune larva di tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) era in grado di digerire il polistirene, un altro tipo di plastica, tra le più comuni sul mercato insieme al PET, al polietilene, al polipropilene, al poliuretano e al cloruro di polivinile. Come osservato in laboratorio 100 larve riescono a metabolizzare, in un solo giorno, fino a 40 milligrammi di polistirene, l’equivalente di una piccola pillola. Senza che nessuna differenza in termini di salute fosse osservata. La metà del banchetto se ne va in anidride carbonica, il resto sotto forma di escrementi che per i ricercatori potrebbero benissimo essere utilizzati come terreno.

Anche qui però il merito non va direttamente alla larva, ma ai microrganismi che abitano il suo intestino, come batteri appartenenti al genere Exiguobacterium.

D’altronde, anche le larve del cibo (Plodia interpunctella, quelle che si infilano in paste e farine negli scaffali) ospitano nel loro tratto digerente batteri capaci di degradare il polietilene (come Enterobacter asburiae ed esemplari di Bacillus).

L’ideale sarebbe trovare un analogo del tenebrione mugnaio o della larva del cibo adatto a vivere in acqua, così che i batteri contenuti nel loro intestino – magari insieme alla new entry Ideonella sakaiensis – possano ritrovarsi a banchettare e al tempo stesso a ripulire l’ambiente lì dove la plastica desta particolare preoccupazione, vale a dire negli oceani. Secondo un rapporto pubblicato su Science, infatti, ogni anno tra i 4,8 e i 12,7 milioni di tonnellate finiscono nei mari e negli oceani, minacciando la vita di uccelli, pesci e tartarughe.

Ma anche quando non uccidono i rifiuti di plastica alterano l’ecosistema marino attraverso le particelle di microplastica mangiate da pesci e crostacei, per poi arrivare fino a noi, risalendo la catena alimentare, con effetti per lo più ancora sconosciuti. O basti pensare alle meduse che usano resti di bottiglie e buste per farsi trasportare e proliferare lì dove prima magari non ve ne era traccia.

La speranza sembrerebbe dunque quella di rendere biodegradabili anche plastiche storicamente più resistenti all’azione di funghi e batteri, pur se la scelta verso plastiche biodegradabili potrebbe sembrare una soluzione troppo facile e neanche così ottimale per l’ambiente. Il rapporto Marine plastic debris and microplastics, rilasciato a maggio dalle Nazioni Unite, mette in guardia contro quelle plastiche ritenute tradizionalmente più green, dalle bottiglie alle buste della spesa biodegradabili. Infatti, gran parte di quella etichettata come biodegradabile di fatto non lo è.

Spesso per essere degradata ha bisogno di temperature elevate, intorno ai 50°C, difficili da raggiungere negli oceani, senza considerare che la gran parte non galleggia, ma finisce per affogare in profondità, lontano dai raggi ultravioletti che potrebbero aiutare a velocizzare il processo di degradazione e spesso anche con ridotte quantità di ossigeno. Senza contare che ormai, dopo 60 anni dal massiccio utilizzo di plastica – erano gli anni Cinquanta quando cominciò a invadere campi tradizionalmente occupati da altri materiali, dalle costruzioni ai trasporti, al packaging, all’oggettistica – la plastica si trova ovunque. La durabilità, tra le sue qualità inizialmente più apprezzate, cominciò ad apparire come un problema grave già dagli anni Settanta ma finì per essere considerata seriamente solo nell’ultima decade del secolo. E la soluzione forse, più che nella biodegradabilità, starebbe nel potenziare le strategie di raccolta e riciclo, in un percorso volto a ridurre al minimo la generazione di rifiuti. Un circolo virtuoso, tuonano le Nazioni Unite, fatto di ‘6 R’: riduzione, rimozione, riutilizzo, riprogettazione, riciclo e recupero.

Oceani di spazzatura

In una ricerca dell’Università statunitense della Georgia, pubblicata sulla rivista Science, si afferma che dei circa 300 milioni di tonnellate di plastica prodotti nel mondo ogni anno ne sarebbero riversati nei mari e negli oceani tra i 4,8 e i 12,7: tra i paesi che maggiormente hanno smaltito in mare i rifiuti di plastica ci sono la Cina, l’Indonesia e le Filippine. Si prevede che da qui a 10 anni la quantità di plastica riversata negli oceani aumenterà di un fattore 10 rispetto ai valori odierni a meno che non si intraprendano delle politiche mirate di contenimento di queste pratiche scorrette. Il caso più drammatico sotto gli occhi di tutti è la concentrazione di immondizia denominata Pacific trash vortex («vortice di immondizia del Pacifico»): si tratta di un vero e proprio continente di spazzatura – si stima che esso contenga almeno 3 milioni di tonnellate di plastica – che ha un’estensione tra i 700.000 e i 10 milioni di km2. A causarlo è stata l’azione di una particolare corrente oceanica, il cosiddetto vortice del Nord Pacifico, caratterizzata da un moto a spirale in senso orario.

Le plastiche

Sono polimeri costituiti da unità dette monomeri, legati insieme in lunghe catene lineari o ramificate, con una grande varietà di composizione, dimensione e struttura.

■ Polivinilcloruro (PVC)

È una plastica robusta, isolante, impermeabile che può essere lavorata in ogni foggia. Finestre, serramenti esterni, giocattoli, bottiglie, contenitori, grondaie, calzature, rivestimenti di fili elettrici, tappezzerie, finta pelle.

■ Polistirene o polistirolo (PS)

La maggior parte del polistirene è utilizzata nella forma espansa, una schiuma che contiene una grande percentuale di aria, adoperata sia nell’imballaggio sia come isolante termico e acustico.

■ Polietilene (PE)

Sostanza termoplastica ottenuta per polimerizzazione dell’etilene. A seconda del grado di polimerizzazione si hanno prodotti che si presentano sotto forma di liquidi

più o meno viscosi o di masse cerose più o meno dure. Gli usi più comuni sono come isolante per cavi elettrici, film per l’agricoltura, borse e buste di plastica,

contenitori di vario tipo.

■ Polipropilene (PP)

Trova vaste applicazioni nel campo delle condutture, delle fibre tessili, per la fabbricazione di contenitori e per parti di apparecchi elettrici e apparecchi resistenti agli agenti chimici e al calore.

■ Polietilene tereftalato (PET)

Impiegato sotto forma di film ottenuto per estrusione, in numerose applicazioni (avvolgimento di cavi elettrici, supporti per emulsioni fotografiche, imballaggi

speciali, bottiglie ecc.); è anche utilizzato, spesso rinforzato con fibre corte di vetro, per la realizzazione di oggetti stampati.

■ Poliuretano (PU)

Dotato di elevata resistenza meccanica e di inerzia chimica, trova impiego come materiale da stampaggio (lastre isolanti per tetti, pannelli per carrozzerie di automobili), come adesivi (largamente usati nell’industria automobilistica per l’elevata resistenza alle intemperie), come vernici.

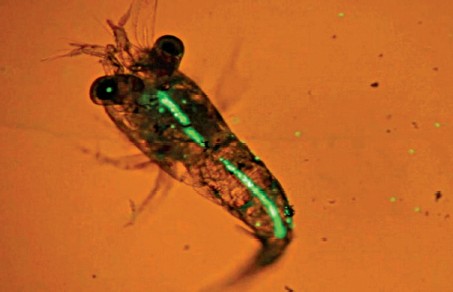

Allarme plancton: comincia a ingerire la plastica dei mari

Il Plymouth marine laboratory ha pubblicato un video che documenta come lo zooplancton ingerisca piccoli granelli di plastica senza che i suoi recettori naturali chimici e fisici entrino in azione dissuadendolo dall’assumere queste sostanze nocive. Il fatto che le microplastiche possano entrare nella catena alimentare dalla porta principale, quale deve essere considerato il plancton, è fonte di preoccupazione per le future conseguenze alimentari in tutto l’ecosistema marino.

Nella foto, un copepoda, crostaceo che rappresenta uno degli organismi più diffusi nello zooplancton delle acque dolci e dei mari, mostra le microplastiche ingerite (in verde), che permangono nell’apparato digerente fino a 7 giorni prima di essere espulse.

Il polistirene decomposto dai vermi della farina

Un gruppo di ingegneri della Stanford University in California insieme ad alcuni ricercatori dell’Università di Pechino hanno dimostrato che un centinaio di larve di tenebrione mugnaio, nutrite per un mese solamente con del polistirene, ovvero il comune polistirolo, lo hanno tranquillamente digerito al ritmo di 40 milligrammi al giorno. Il materiale è stato così trasformato dai batteri che proliferano nell’apparato digerente delle larve in anidride carbonica e in altri composti biodegradati.