Turchia

Vedi Turchia dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

La Turchia ha rappresentato per più di dieci anni una delle realtà più dinamiche dello scenario eurasiatico, tanto dal punto di vista economico quanto da quello diplomatico. Mettendo a frutto una strategica collocazione geopolitica che la pone al centro dei più rilevanti scenari regionali del sistema internazionale post-bipolare – dall’area del Mar Nero a quella del Mediterraneo orientale, dal Medio Oriente sino al Caucaso e all’Asia centrale – la Turchia era riuscita ad assumere effettivamente un ruolo di primo piano nelle regioni circostanti. Dal 2013 in poi, tuttavia, tale ruolo si è ridimensionato e la Turchia si è trovata a fare i conti con una realtà circostante mutata e un riadattamento della propria politica – estera e interna – ai nuovi equilibri. Molte contraddizioni sono emerse tra il 2013 e il 2014 e Ankara, così come altri paesi in via di sviluppo, si è trovata a dover affrontare una serie di nuove sfide che ne mettono a repentaglio la credibilità internazionale. Le crisi nei paesi vicini, le restrizioni alle libertà di stampa e l’instabilità politica sono le caratteristiche che differenziano la Turchia attuale rispetto al decennio scorso.

Erede dell’Impero ottomano, la Repubblica turca fu proclamata nell’ottobre 1923 a seguito della guerra di indipendenza condotta dal generale Mustafà Kemāl contro le potenze alleate che, a seguito della disfatta ottomana nella Prima guerra mondiale, avevano occupato il territorio anatolico. Oltre a rappresentare il campione della causa indipendentistica, Mustafà Kemāl – che dal 1934 avrebbe assunto il più noto cognome di Atatürk, ‘padre dei turchi’ – fu presidente sino alla morte, nel 1938. Ispirandosi ai modelli istituzionali europei, fu promotore di profonde riforme sociali, istituzionali ed economiche che, in netta rottura con l’esperienza ottomana, hanno modernizzato e secolarizzato il paese, anche in modo violento, gettando le fondamenta sulle quali ancora oggi poggia, in parte, la Repubblica di Turchia.

La spinta occidentalizzante impressa da Atatürk ha avuto rilevanti ripercussioni anche sulla politica estera, da quel momento attenta al rafforzamento dei legami euro-atlantici. Pilastro del sistema di sicurezza occidentale sin dal 1952 – con l’ingresso nella Nato – la Turchia ha a lungo perseguito l’obiettivo di una piena partecipazione al processo di integrazione europea, avviando la cooperazione con la Comunità europea nel 1963 e aprendo, nel 2005, i negoziati per l’adesione all’Unione Europea (Eu).

D’altra parte, la volontà di superare l’esperienza ottomana propria della visione kemalista si è riflessa, sul piano delle relazioni internazionali, anche in una linea di non coinvolgimento dei propri confini negli affari mediorientali e, più in generale, dei territori a est. Tale impostazione è stata parzialmente rivista solo con la fine del sistema bipolare quando, venute meno quelle dinamiche che ne avevano limitato la libertà d’azione, la Turchia ha sfruttato le proprie caratteristiche culturali, economiche, istituzionali e strategiche per porre le basi di un nuovo attivismo regionale che si è tradotto in una fitta rete di relazioni bilaterali e multilaterali.

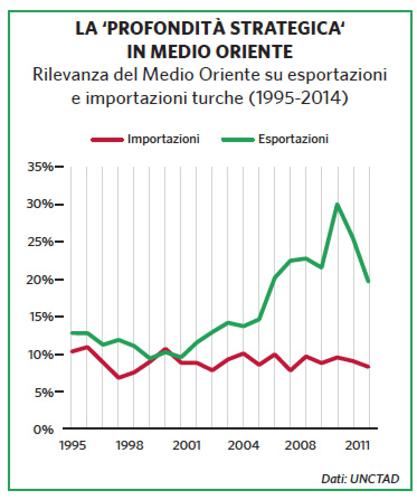

Dall’inizio del nuovo millennio in poi, perseguendo una linea di ‘azzeramento dei problemi’ con i propri vicini, Ankara aveva rivolto la politica estera anzitutto verso gli interlocutori mediorientali. Marginalizzando le fonti di tensioni bilaterali, nel primo decennio del Ventunesimo secolo la Turchia ha costruito canali privilegiati di dialogo e cooperazione con la gran parte dei propri vicini – dalla Siria all’Iran, dall’Iraq ai paesi del Golfo – e, capitalizzando la propria crescita economica, si è al contempo posta alla guida dei piani di sviluppo della cooperazione e dell’integrazione economica regionale. Le cosiddette Primavere arabe e gli sconvolgimenti che ne sono scaturiti in alcuni paesi come la Siria e l’Egitto, così come le frequenti crisi diplomatiche con Israele e le tensioni con il governo iracheno, hanno però messo in discussione la politica estera turca. Dal 2011 in poi, il governo ha dovuto in parte ripiegare rispetto all’attivismo degli anni precedenti in Medio Oriente, nel tentativo di trovare una nuova collocazione per soddisfare meglio le mire di egemonia regionale. I tentativi di influenzare alcuni contesti nazionali si sono rivelati fallimentari, come accaduto con l’appoggio alla Fratellanza musulmana in Egitto; ciò ha portato Ankara a dover cercare una nuova politica per il vicinato mediorientale. L’ascesa in Iraq e Siria del movimento jihadista dello Stato islamico (Is) ha contribuito a rendere la situazione della Turchia ancora più delicata, costringendo il paese a far fronte alle complesse questioni derivanti dalla crisi siriana, prime fra tutte quella curda e quella migratoria.

Dal punto di vista della politica internazionale, dopo la dissoluzione del blocco sovietico la Turchia ha investito notevoli risorse diplomatiche ed economiche anche nel rafforzamento della partnership con le repubbliche caucasiche e centro-asiatiche (molte delle quali affini da un punto di vista etno-linguistico), oltre che con la stessa Federazione russa. Gettata alle spalle la memoria della storica conflittualità che aveva caratterizzato le relazioni russo-turche nel corso degli ultimi due secoli, Ankara e Mosca hanno costruito una partnership strategica che ha nella cooperazione energetica e nella sicurezza i propri capisaldi. Le relazioni turco-russe hanno vissuto un periodo di crisi a seguito dell’incidente del novembre 2015, quando la contraerea turca ha abbattuto un jet russo che sorvolava lo spazio aereo di Ankara nell’ambito delle operazioni di Mosca contro l’Is in Siria.

L’impegno nella ricostruzione dell’area dei Balcani e l’interesse per la cooperazione con i partner africani completano il quadro della prospettiva multiregionale della politica estera turca. Tale allargamento del raggio d’azione non ha tuttavia comportato il ridimensionamento del valore attribuito da Ankara alle relazioni con i tradizionali alleati occidentali, sebbene dal 2011 in poi l’alleanza con l’Occidente abbia subito dei contraccolpi dalle vicissitudini regionali. La Nato resta fondamentale nelle politiche di sicurezza turche, ma l’iniziale ambiguità turca riguardo all’intervento in Siria ha creato degli attriti con gli alleati, attriti rientrati solo in seguito all’ingresso del paese nella coalizione contro l’Is avvenuto nell’agosto del 2015. Pesa inoltre sui rapporti con la Nato la questione curda: gli Stati Uniti appoggiano infatti le milizie curde in Siria, mentre Ankara teme un loro eccessivo rafforzamento.

Inoltre, l’ingresso nell’Eu sembra non costituire più la priorità strategica della politica estera turca, come invece era stato nel primo decennio del Duemila. I rapporti con l’Unione Europea si sono deteriorati recentemente in seguito alle critiche da parte europea verso le prese di posizione autoritarie di Erdogan nella politica interna. L’emergenza migratoria ha visto però l’Unione fare di necessità virtù, avviando un dialogo per una soluzione comune al problema e mettendo momentaneamente da parte le critiche sui diritti civili.

La maggior autonomia acquisita da Ankara in politica estera si è quindi tradotta in decisioni parzialmente difformi da quelle degli alleati euroatlantici, generando momenti di tensione. Così, il rifiuto opposto nel 2003 alla richiesta statunitense di invadere l’Iraq da nord o, ancora, il riconoscimento di Hamas come legittimo interlocutore palestinese, hanno generato attriti con il tradizionale alleato statunitense e, non di meno, con Israele. In particolare, il tentativo turco di presentarsi come interlocutore credibile e modello di sviluppo economico-istituzionale per i vicini arabi ha comportato una presa di distanza dall’operato di Israele, tanto più netta quanto più muscolare si dimostrava la politica israeliana nei confronti della questione palestinese. Su questo sfondo, le dure critiche rivolte da Ankara all’operazione ‘Piombo fuso’ a Gaza (dicembre 2008-gennaio 2009), così come l’incidente della Freedom Flottilla nel 2010, hanno segnato il punto più basso nelle relazioni bilaterali turco-israeliane che – tradizionalmente fondate su una profonda intesa strategica – cercano oggi nuovi strumenti di rilancio.

Forte di una crescente credibilità regionale, la Turchia ha promosso iniziative multilaterali per la risoluzione delle controversie regionali – dal gruppo di dialogo tra Turchia, Afghanistan e Pakistan sino alla conferenza dei paesi confinanti con l’Iraq e alla Piattaforma per la stabilità e la cooperazione nel Caucaso, promossa all’indomani del conflitto russo-georgiano del 2008 –, impegnandosi al contempo anche in attività di mediazione. Con l’avvio delle rivolte in Medio Oriente, Ankara ha inoltre tentato di mediare nelle crisi in Libia e Siria, paesi con i quali aveva solide relazioni economiche e diplomatiche. Benché questi sforzi si siano dimostrati infruttuosi, avevano tuttavia creato nuovi margini di intesa e collaborazione tra Ankara e i suoi alleati euro-atlantici.

Ordinamento istituzionale e politica interna

La Turchia è una repubblica parlamentare. Il governo è retto da un rapporto di fiducia con il parlamento unicamerale, la grande assemblea nazionale. Quest’ultima – che a maggioranza qualificata nomina anche il presidente della Repubblica – è composta da 550 membri, eletti per un mandato quadriennale con sistema proporzionale. Peculiarità del sistema turco è l’elevata soglia di sbarramento per l’accesso in parlamento, fissata dalla Costituzione (approvata nel 1982, sotto il regime militare) al 10%, per limitare l’ingresso nell’assemblea di forze potenzialmente anti-sistemiche e favorire la stabilità istituzionale.

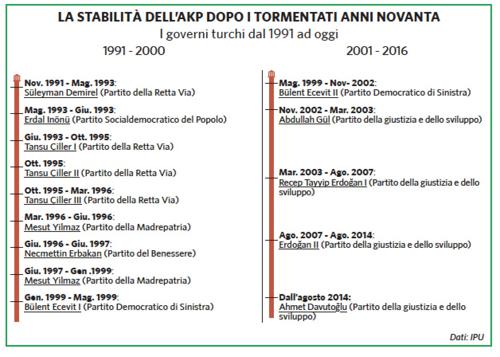

L’elevata soglia di sbarramento ha favorito l’ascesa e l’affermazione dell’attuale partito di governo, il Partito della giustizia e dello sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, Akp) guidato dall’ex primo ministro Recep Tayyip Erdoğan. L’Akp, che a seguito delle elezioni del novembre 2015 è entrato nel suo quarto mandato governativo consecutivo, dopo quelli successivi alle elezioni del 2002, del 2007 e del 2011, ha garantito la più lunga fase di stabilità politica, tanto più evidente in contrapposizione alla netta instabilità che aveva caratterizzato gli anni Novanta.

All’ombra di tale stabilità, l’Akp – favorito da una crescita economica senza precedenti e dalla prospettiva dell’ingresso nell’Eu – ha intrapreso un cammino di riforme nei campi economico, politico, sociale e dei diritti umani, che hanno notevolmente contribuito alla crescita del paese e all’avvicinamento agli standard politico istituzionali europei. Apice del processo riformista dell’Akp è stata la revisione della Costituzione al termine di un percorso che, dopo i primi emendamenti approvati per referendum nel settembre 2010, poneva la riscrittura dell’intero testo costituzionale come priorità dell’agenda governativa nel terzo mandato. Alle elezioni del 2011, però, l’Akp non è riuscito a ottenere una maggioranza tale (quantificabile in due terzi del parlamento o almeno in tre quinti, per poter sottoporre i cambiamenti a referendum popolare) da poter cambiare la carta costituzionale senza l’appoggio di altre formazioni politiche. Alla forza dell’Akp ha fatto da contraltare la progressiva perdita di consensi della principale forza di opposizione, il Partito repubblicano del popolo (Cumhuriyet Halk Partisi, Chp), fondato da Atatürk e erede dell’ideologia kemalista. Il Chp ha invertito in parte il trend negativo alle elezioni parlamentari del 2011, in cui ha ottenuto il suo miglior risultato dal 1995, assicurandosi il 26% dei voti e conquistando 135 seggi, unica formazione ad aver aumentato la propria presenza in parlamento.

Alla stabilità governativa assicurata dall’Akp alla Turchia nella fase successiva al 2002 non ha corrisposto una altrettanto profonda stabilità istituzionale. Il richiamo del partito di governo a valori confessionali ha rappresentato il principale terreno di scontro con quanti accusano l’Akp di mettere in discussione il carattere secolare dello stato, pilastro della costruzione socio-istituzionale turca, perseguendo una ‘agenda segreta’ di islamizzazione del paese. Su questo sfondo, particolarmente tesi sono stati i rapporti tra l’attuale esecutivo e l’establishment militare che, assieme agli alti gradi della magistratura e dell’apparato burocratico nazionale, costituisce una sorta di ‘stato nello stato’, erettosi tradizionalmente a baluardo dell’ortodossia kemalista. Per tre volte, nel corso della storia repubblicana (1960, 1971 e 1980), l’esercito ha attuato colpi di stato per porre un freno agli eccessi del radicalismo politico, mentre nel 1997 ha indotto il Partito del benessere, antesignano dell’Akp e accusato di promuovere l’islamizzazione della Turchia, alle dimissioni dal governo. Nel 2008, è stato lo stesso Akp a doversi difendere innanzi alla Corte costituzionale – che ha successivamente rigettato il caso – dall’accusa di essere divenuto il ‘punto di riferimento di attività anti-secolari’. Il fronte è apparso di nuovo rovesciato a fine 2013 quando si sono dimessi il ministro dell’economia Zafer Çağlayan, quello dell’interno Muammer Güler e quello dell’ambiente e urbanizzazione Erdoğan Bayraktar, i cui figli erano stati arrestati nell’ambito di una maxi-inchiesta per corruzione. L’inchiesta ha portato in carcere 50 persone per licenze di costruzione concesse illegalmente. Le dimissioni hanno costretto il premier Erdoğan a un rimpasto con la sostituzione di dieci ministri. Nel gennaio 2014 l’esecutivo ha risposto con una pesante epurazione tra magistrati e poliziotti.

Il 2014 è stato, inoltre, il primo anno in cui il presidente della Repubblica è stato eletto in maniera diretta e non nominato in sede parlamentare. L’ex primo ministro Erdoğan è stato eletto alla carica di capo dello stato, elezione che ne ha confermato la popolarità. Come conseguenza, Erdoğan ha lasciato la guida del governo, affidandola a uno dei suoi uomini di fiducia: l’ex ministro degli esteri Davutoğlu. L’obiettivo di Erdoğan, dopo la sua elezione alla presidenza, sembra essere quello di accumulare nuovi poteri di tipo esecutivo tramite una riforma costituzionale. Ciò nonostante, il cammino verso il cambiamento della Costituzione appare difficile per la posizione contraria delle opposizioni; a livello sociale, invece, il governo dell’Akp nel 2013 ha dovuto far fronte alla più grande ondata di proteste da quando è al potere. Al centro delle polemiche, le politiche neoliberiste del governo, le accuse di corruzione e quelle di repressione di alcune libertà civili, soprattutto riguardo la libertà di stampa. Inoltre, sotto accusa sono i piani di urbanizzazione e di sviluppo infrastrutturale, soprattutto nell’area di Istanbul, che hanno costituito la scintilla per le proteste dell’estate 2013, animate dal cosiddetto movimento di Gezi Park.

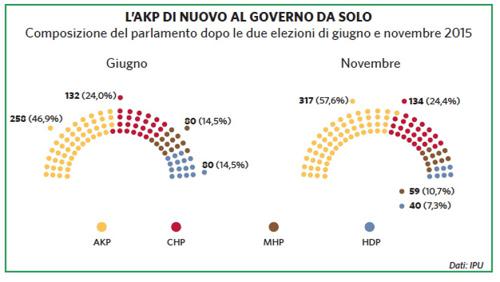

In seguito a tali problemi l’Akp non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta nelle elezioni del giugno del 2015. L’esito elettorale ha aperto una lunga crisi di governo, durante la quale il partito dominante si è visto costretto a cercare possibili alleati in parlamento. Il presidente Erdoğan, deciso ad ottenere la più ampia libertà d’azione possibile, ha indetto elezioni anticipate, dopo che i tentativi di formare un governo di coalizione si erano rivelati vani. A dispetto dei pronostici, nelle elezioni tenutesi a novembre l’Akp ha ottenuto il 49% dei voti ed è riuscito a guadagnare un’ampia maggioranza in parlamento che gli ha permesso di formare un governo in autonomia, nonostante l’Akp non abbia ottenuto i 2/3 dei seggi necessari per poter cambiare la Costituzione. Il recupero del partito di Erdoğan è in parte dovuto al clima di emergenza provocato dall’escalation della crisi siriana e dalla conseguente ripresa del conflitto curdo.

Popolazione e società

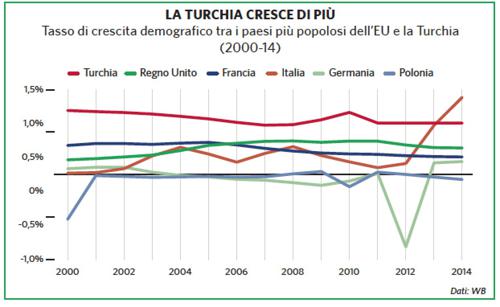

La popolazione turca comprende più di 75 milioni di persone. La crescita (1,2% tra il 2010 e il 2015) è superiore alla media Eu, benché negli ultimi anni stia rallentando. Il tasso di fecondità (2,04 figli per donna) va riducendosi, anche grazie al più elevato tasso di istruzione femminile. Inoltre, la popolazione è giovane (oltre il 40% è nella fascia da zero a 24 anni) e circa il 25% è concentrato nella regione di Marmara nella parte nord-occidentale del paese, dove sorgono Istanbul e Bursa.

La principale minoranza è rappresentata dai curdi, che sono stimati tra il 15% e il 20% della popolazione. Compongono la maggioranza della popolazione nell’area sud-orientale del paese, dove il curdo è la lingua più parlata. Vi sono comunità curde rilevanti anche nelle maggiori città – la presenza di curdi a Istanbul è, per esempio, stimata attorno ai tre milioni di persone. Secondo la legge turca – che ha conferito al concetto di cittadinanza un connotato civico e linguistico e non etnico – le uniche minoranze riconosciute come tali sono le minoranze non musulmane stabilite dal Trattato di Losanna del 1923, cioè armena, greca ed ebrea. Il Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni razziali delle Nazioni Unite ha nel merito sottolineato come questa interpretazione restrittiva possa comportare un diverso trattamento per i gruppi etnici non riconosciuti. In effetti alcuni gruppi, in particolare i rom e i curdi, vivono una situazione socioeconomica più difficile rispetto al resto della popolazione e sono vittime di discriminazioni nell’istruzione e nel mondo del lavoro. I negoziati in corso con la minoranza curda sono stati bruscamente interrotti a causa della crescente instabilità lungo il confine siriano. In particolare, le proteste curde contro il governo si sono riaccese in occasione dell’assedio della città curdo-siriana di Kobane da parte dell’Is nell’estate del 2014. Di fronte all’apparente immobilismo del governo turco nell’aiutare la città curda assediata dai jihadisti – e con il governo che ha equiparato il movimento curdo del Pkk all’Is stesso – la comunità curda turca ha protestato contro Ankara nelle città a maggioranza curda del sud-est del paese. Gli scontri che ne sono seguiti con le forze dell’ordine hanno provocato la morte di almeno 30 persone. La rappresaglia del Pkk non è tardata, con una serie di attentati contro polizia ed esercito turchi nel corso del 2015.

Il settore dell’istruzione accusa nel complesso un certo ritardo, sebbene nell’ultimo decennio si siano verificati significativi progressi. La scuola dell’obbligo è ormai stata aumentata fino agli otto anni e il Ministero dell’istruzione ha in progetto un’ulteriore estensione per la scuola secondaria. La scolarizzazione primaria raggiunge il 94,9%, mentre quella secondaria rimane leggermente più bassa (90% per i maschi e 87% per le femmine nel 2013). Il numero di studenti nelle università è cresciuto rapidamente. In generale, l’alfabetizzazione femminile è inferiore a quella maschile, sebbene non in larga misura.

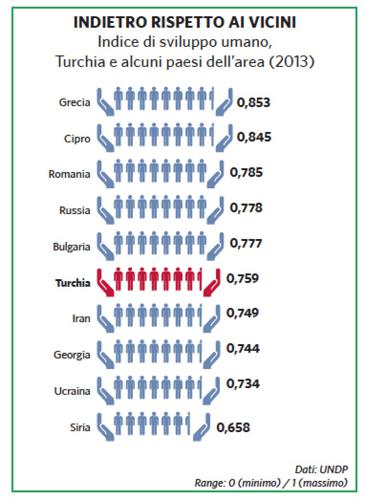

La Turchia figura al 69° posto su 187 paesi nella classifica dell’indice di sviluppo umano stilata dalle Nazioni Unite. Tale valore è basso rispetto a quello dei paesi confinanti e, in generale, rispetto all’Europa e all’Asia centrale. Le scarse performance nel campo dell’istruzione costituiscono uno dei principali elementi che portano a tale risultato.

Libertà e diritti

Sebbene la Costituzione garantisca la libertà di religione, il precetto laicista turco ha comportato alcune restrizioni per la maggioranza della popolazione, di religione musulmana sunnita, e per i credenti delle altre religioni. In base al principio di laicità dello stato, le donne non hanno potuto portare il velo nelle università pubbliche e negli uffici governativi fino all’ottobre 2013 (il provvedimento ha riammesso le barbe maschili, ma imposto limiti alla libertà di abbigliamento delle donne, riaprendo di conseguenza il dibattito sui diritti femminili in ambito islamico). Inoltre, i musulmani non sunniti, come gli alevi – seguaci di un credo che incorpora alcuni elementi sunniti e alcuni sciiti – non sono riconosciuti. Viceversa le minoranze di ebrei, cristiani ortodossi e armeni cristiani sono riconosciute ufficialmente e generalmente tollerate, ma rimangono poco integrate nell’establishment nazionale.

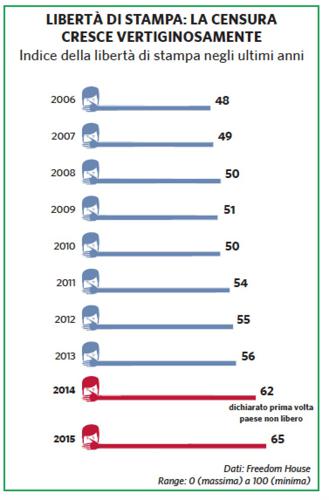

Libertà di espressione e di stampa sono garantite dalla Costituzione, ma di fatto compromesse da alcuni recenti provvedimenti legislativi. Nel 2004, nell’ambito delle riforme intraprese per l’adesione all’Eu, la Turchia aveva adottato una legge che sostituiva la detenzione con sanzioni, in caso di violazioni da parte dei media. Tuttavia, con la riforma del codice penale del 2005, è stata reintrodotta la detenzione tra i sei mesi e i due anni in caso di ‘denigrazione della nazione turca’. La norma, sancita dall’articolo 301 del Codice penale, ha sollevato ripetute critiche internazionali, poiché nella pratica è diventata uno strumento per colpire giornalisti e scrittori (come il Nobel per la letteratura Orhan Pamuk e la scrittrice Elif Shafak), rei di aver dibattuto apertamente di questioni ancora irrisolte quali quella armena o il trattamento della minoranza curda. Nel 2014 il governo turco è stato criticato da parte della comunità internazionale per una serie di azioni volte a colpire la libertà di stampa. Il paese risulta tra i primi al mondo per numero di giornalisti detenuti e, nel dicembre del 2014, una retata ha condotto all’arresto di più di 20 giornalisti, tra cui il direttore del più importante quotidiano turco, Zaman. Alla vigilia delle elezioni di novembre il governo ha esercitato pressioni e impedito di trasmettere a diverse emittenti televisive e radiofoniche sfavorevoli all’Akp. Nel 2015, per il secondo anno consecutivo, l’organizzazione statunitense Freedom House ha classificato la Turchia tra i paesi ‘non liberi’ circa la libertà di stampa.

Le donne sono ancora sottorappresentate nella vita politica del paese, nelle università, nei tribunali e nelle posizioni dirigenziali. Dal 1934, anno in cui le donne hanno acquisito il diritto di elettorato passivo, la rappresentanza di donne in parlamento è cresciuta modestamente. Il governo è spesso finito sotto accusa per alcune dichiarazioni contro l’aborto legale, l’imposizione di dormitori separati per donne e uomini nei campus universitari, l’invito alle donne a fare almeno quattro figli e, più in generale, per aver mostrato poca tolleranza nei confronti delle proteste sociali. Durante le campagne di protesta contro il governo e in campagna elettorale, le autorità hanno ripetutamente bloccato l’accesso alla rete o ai social network in tutto il paese.

Economia

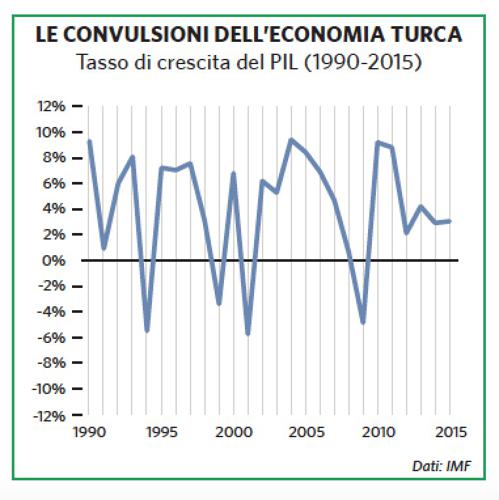

La Turchia, diciottesima economia mondiale nel 2015, ha conosciuto una crescita quasi ininterrotta nel corso degli ultimi 25 anni. Al centro della ‘Visione 2023’, che enuncia i progetti di medio periodo del governo, risiede l’obiettivo di portare la Turchia tra le prime dieci economie del mondo entro il 2023, anno del centenario della fondazione della Repubblica. Fino agli anni Ottanta, in un quadro di economia mista, lo stato ha giocato un ruolo importante, attraverso il controllo delle infrastrutture, delle industrie di base e delle imprese pubbliche. Dopo gli anni Ottanta è stato invece avviato un processo di liberalizzazione e privatizzazione dell’economia – per esempio nell’industria pesante e nelle telecomunicazioni – e oggi il settore privato gioca un ruolo preponderante. Dagli anni Sessanta l’industria manifatturiera, prevalentemente di proprietà di privati, rappresenta il motore dell’economia e contribuisce notevolmente alla crescita economica. Il settore terziario conta per il 64% circa del pil e si basa soprattutto sul turismo (quasi 38 milioni di turisti hanno raggiunto la Turchia nel 2013, sesto paese al mondo per flusso di visitatori), ma anche sul settore finanziario. Le zone più industrializzate sono quella di Marmara, che include Istanbul, Ízmit e Bursa e che produce un terzo del pil nazionale; la regione di Ízmir, il triangolo Adana-MersinÍskenderun e l’area della capitale. Negli anni Duemila la crescita è stata sostenuta. La crisi economica globale ha avuto ripercussioni sull’economia (-4,7% nel 2009), ma già nel 2010 è stata registrata una forte ripresa. Dal 2012 il passo dell’economia turca ha iniziato a rallentare, facendo registrare una crescita media annua attorno al 3%, un tasso quasi dimezzato in confronto al 5% del decennio precedente.

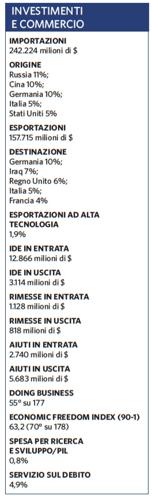

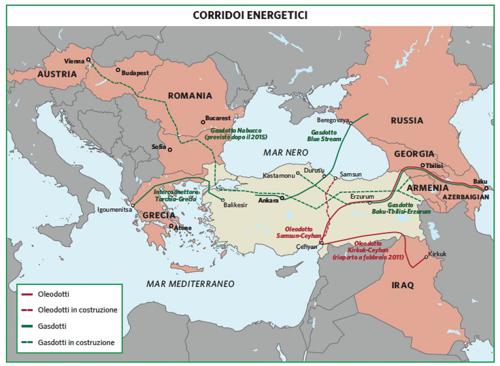

La Turchia esporta prevalentemente tessili, metalli di base, attrezzature di trasporto (autoveicoli) e prodotti agroalimentari, mentre importa prodotti chimici, risorse energetiche e macchinari. La bilancia commerciale, in negativo di circa 80 miliardi di dollari, costituisce una delle debolezze del sistema economico, a causa soprattutto delle importazioni energetiche. L’Europa occidentale, e in particolare la Germania, è tradizionalmente il maggior partner per quanto riguarda le esportazioni turche. Sul versante delle importazioni la Russia è un partner fondamentale per le forniture energetiche, mentre la Cina è il secondo paese da cui la Turchia importa, davanti alla Germania e agli altri paesi Eu. Di rilievo negli ultimi anni è stato anche l’interscambio con il Medio Oriente.

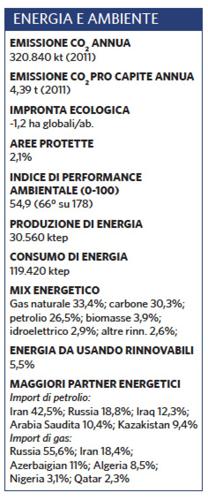

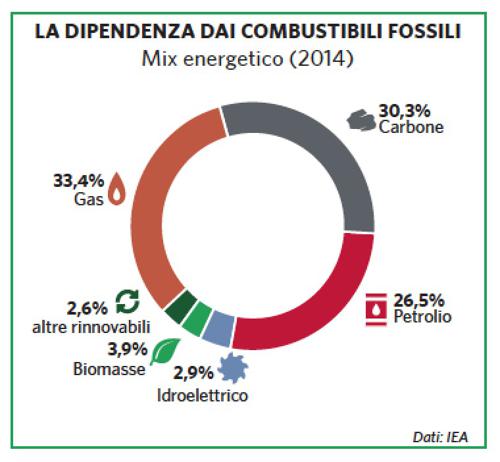

Energia e ambiente

La Turchia importa più del 90% del petrolio e del gas e la dipendenza dalle importazioni è destinata ad aumentare di pari passo rispetto alla crescita economica. Si stima che entro il 2023 la domanda di energia possa raddoppiare. Per garantire la sicurezza energetica il governo turco sta dunque attuando una duplice strategia. Sul versante interno, promuove la razionalizzazione dei consumi e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile – idroelettrico, solare geotermico e nucleare – con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2023 l’energia prodotta da rinnovabili, che soddisfa oggi poco più del 10% del fabbisogno annuo primario. Parallelamente, sul versante esterno, la Turchia persegue una decisa politica di diversificazione della provenienza delle importazioni. Benché povera di risorse energetiche, la Turchia si trova nelle immediate vicinanze delle regioni di maggior produzione di gas e petrolio dell’area eurasiatica – dal Medio Oriente al Golfo Persico, dal Caspio all’Asia centrale. Obiettivo della strategia energetica nazionale è dunque quello di diventare lo snodo di distribuzione degli idrocarburi alle porte dell’Europa e diversificare così le rotte di approvvigionamento, diminuire i costi di importazione dell’energia (attraverso i guadagni derivanti dalle tasse di transito) e, non secondariamente, approfondire la propria valenza strategica nei confronti degli interlocutori europei.

Il paese è in questo modo divenuto crocevia di oleodotti internazionali: il Kirkuk-Ceyhan dall’Iraq e il Baku-Tbilisi-Ceyhan dall’Azerbaigian, attraverso la Georgia. Il primo è operativo dal 1977 e riveste particolare importanza per l’Iraq e per il governo regionale curdo, che ha grande interesse a rafforzare il legame con la Turchia nella prospettiva di sviluppare il proprio potenziale energetico, sia in termini di investimenti, sia di trasporto verso i mercati occidentali. Il secondo è operativo dal 2006 e rappresenta un’importante via per il mercato internazionale di petrolio proveniente dalla regione del Caspio (e dal Kazakistan). Può trasportare circa 1,2 milioni di barili al giorno, ma tale capacità potrebbe essere ampliata. Infine l’oleodotto Samsun-Ceyhan, che aggirerebbe la congestionata rotta attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli e dovrebbe trasportare petrolio russo e kazako dal Mar Nero. Le importazioni da Iraq e Caspio si affiancano a quelle provenienti da Russia e Iran, che restano i principali fornitori di petrolio del paese.

Per quanto concerne il gas, la Turchia importa principalmente dalla Russia (attraverso un gasdotto che passa per la Bulgaria e il Blue Stream, che attraversa il Mar Nero), dall’Iran (gasdotto Tabriz-Ankara) e dall’Azerbaigian (gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum). Nel corso degli ultimi anni la Turchia si è inoltre dotata di impianti di rigassificazione del metano, che le consentono di importare gas in forma liquefatta da produttori non confinanti (Algeria, Nigeria, Qatar e Egitto). Accanto alla possibilità di accrescere la capacità di importazione da sud, principale progetto per l’aumento delle importazioni e del flusso di riesportazioni verso l’Europa è il gasdotto Transanatolico, predisposto d’intesa con l’Azerbaigian, che potrebbe consentire entro il 2017 di importare dal Caspio 16 Gmc/a di gas – sei destinati al consumo interno e dieci all’esportazione verso l’Eu. Il governo sta inoltre pianificando la costruzione di altri due gasdotti dalla Russia e uno dall’Iraq.

Le emissioni turche di CO2 sono più che raddoppiate dagli anni Novanta e si stima che continueranno ad aumentare, anche a causa della crescente domanda di energia. La Turchia fa parte della Convenzione sui cambiamenti climatici dal 2004 e del Protocollo di Kyoto dal 2009, ma in quanto economia in rapido sviluppo con basse emissioni pro capite non ha stabilito un limite quantitativo di riduzione delle emissioni.

Difesa e sicurezza

L’esercito ha storicamente rivestito un ruolo di primissimo piano nella vita pubblica turca. Il processo di democratizzazione passa, dunque, anche attraverso una minore ingerenza dell’esercito nella politica. Tale ingerenza è il frutto, da un lato, del peculiare ruolo di guardiano dell’assetto istituzionale nazionale e, dall’altro, delle contingenze storiche che hanno accompagnato la nascita e l’evoluzione della Repubblica turca. Sin dalla formazione dello stato e in diretta conseguenza del sistema ottomano delle capitolazioni (secondo cui si riconosceva alle potenze europee il diritto di protezione delle minoranze religiose stanziate nell’Impero), la Turchia ha interpretato le minacce interne all’integrità nazionale come diretta emanazione delle minacce provenienti dall’estero: la cosiddetta ‘sindrome di Sèvres’. Ciò ha comportato l’indivisibilità della politica di sicurezza nelle sue dimensioni interna ed esterna. D’altra parte, la protezione dell’integrità territoriale rispetto alle rivendicazioni provenienti da Grecia, Armenia e Siria, così come la costante minaccia militare sovietica nell’epoca della Guerra fredda, hanno contribuito a mantenere saldo il ruolo politico dello stato maggiore turco per tutto il Ventesimo secolo. La sovrapposizione tra sicurezza interna ed esterna e il conseguente primato dello stato maggiore nella formulazione delle politiche nazionali è emersa soprattutto in relazione alla minaccia costituita dal terrorismo curdo di matrice separatista, le cui rivendicazioni sono rappresentate dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan, Pkk), e che, dal 1984, ha impegnato le forze armate turche in un conflitto a bassa intensità che ha provocato decine di migliaia di vittime. Fenomeno transnazionale per definizione – per la dispersione della popolazione curda tra Turchia, Siria, Iraq settentrionale e Iran –, la questione ha inficiato per due decenni tanto il coerente sviluppo dell’area sud-orientale del paese, bloccato da uno stato di sostanziale guerra civile, quanto le relazioni bilaterali di Ankara con i paesi in cui abitano i curdi. In particolare, il sostegno logistico fornito dal regime siriano alle attività del Pkk ha portato i due paesi alle soglie del conflitto armato nell’ottobre 1998. Solo allora Damasco acconsentì a chiudere le basi curde nel proprio territorio e a espellere il leader e fondatore del movimento, Abdullah Öcalan. Allo stesso modo, le ripetute azioni militari antiterrorismo dell’esercito turco nel territorio nord-iracheno hanno provocato tensioni tra Ankara e le autorità federali irachene, oltre che con quelle del governo regionale curdo. Sullo sfondo della crisi siriana e della rottura dei rapporti tra Ankara e Damasco, le attività terroristiche transfrontaliere della guerriglia curda sono riprese in larga scala, riportando la questione in cima all’agenda politica. Con l’Akp si erano avviati negoziati per riconoscere maggiore autonomia ai curdi, ma sono stati interrotti in conseguenza della crisi di Kobane, mentre l’esercito turco riprendeva le operazioni contro il Pkk.

A livello transfrontaliero, l’altro problema di sicurezza messo in moto dalla crisi siriana riguarda l’ondata di profughi che ha varcato il confine turco dall’inizio della guerra civile. Secondo i dati dell’Unhcr i profughi giunti in Turchia dalla primavera del 2011 ammontavano a fine 2015 a più di due milioni.

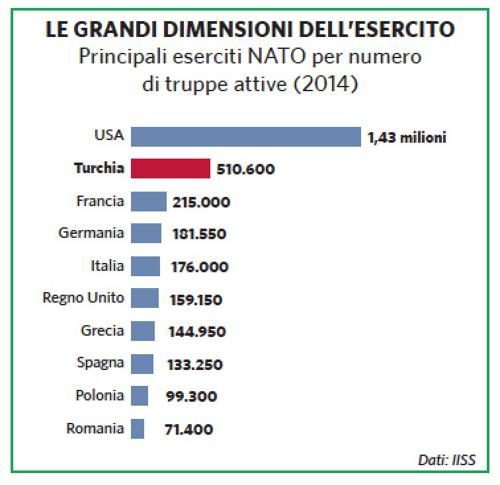

Il ruolo strategico svolto dalla Turchia durante la Guerra fredda – quando costituiva il baluardo contro la spinta espansionistica sovietica verso gli scacchieri del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente – ha giustificato la costruzione di un esercito nazionale che, nell’ambito Nato, è secondo per numero di coscritti solo a quello statunitense. Nonostante la modernizzazione dell’apparato militare e la scomparsa della minaccia sovietica, l’esercito turco detiene ancora oggi questo primato.

Malgrado le divergenze di vedute rispetto alla politica regionale, in parte rientrate con la posizione comune circa la questione siriana, la relazione con gli Stati Uniti resta di fondamentale importanza per ciò che concerne le politiche di sicurezza di Ankara. La Turchia ospita l’importante base aerea statunitense di Incirlik, in una posizione strategica per la proiezione degli Stati Uniti in Medio Oriente. Mentre le recenti tensioni con Israele hanno congelato un asse trilaterale di cooperazione che negli anni Novanta era stato centrale per le politiche di sicurezza turche, i rivolgimenti mediorientali hanno generato nuovi margini di collaborazione strategica con l’Alleanza atlantica. Nel dicembre 2012, a seguito di ripetuti incidenti di confine con la Siria, la Turchia ha richiesto e ottenuto dalla Nato il dispiegamento nell’area di missili Patriot, giunti nel paese a partire dal gennaio 2013. L’iniziale ritrosia di Ankara nel prendere parte direttamente alle operazioni in Siria aveva nuovamente messo in discussione il ruolo della Turchia all’interno della Nato, la crisi è però rientrata nell’agosto del 2015 quando i caccia turchi si sono uniti alle operazioni aeree contro lo Stato Islamico. Tale decisione è giunta all’indomani del sanguinario attentato avvenuto nella cittadina di Soruç, che ha colpito una manifestazione di giovani attivisti, causando la morte di 33 di loro. Dopo l’inizio delle operazioni turche in Siria e Iraq, la Turchia è entrata nel mirino dell’Is in maniera più diretta, come dimostrato dai successivi attentati ad Ankara il 10 ottobre 2015 – attentato che ha provocato più di 100 vittime ma la cui responsabilità non è ancora chiara – e nella centrale piazza Sultanahmet di Istanbul nel gennaio 2016, in cui sono morte 10 persone, quasi tutti turisti tedeschi.

La Turchia, d’altra parte, superando le iniziali esitazioni, aveva garantito il proprio sostegno alle operazioni della Nato in Libia nel 2011 ed è impegnata in molte missioni di peacekeeping in ambito delle Nazioni Unite e della Nato, come quelle in Libano (Unifil) e in Afghanistan (Resolute Support), oltre ad avere un contingente di circa 43.000 soldati nella parte settentrionale dell’isola di Cipro, la de facto Repubblica Turca di Cipro Nord (Kktc).

L’islam politico in Turchia

La Repubblica di Turchia, così come è stata fondata da Mustafà Kemal negli anni Venti del secolo scorso, ha un impianto istituzionale basato su un rigoroso laicismo. Atatürk ha attuato una serie di riforme con lo scopo di occidentalizzare il paese, liberandolo il più possibile dall’influenza religiosa nella vita pubblica. In tale ottica, ha posto sotto il controllo statale le istituzioni religiose, ha sostituito i caratteri arabi dell’alfabeto con quelli latini e imposto usi e costumi di carattere occidentale. Nella vita politica turca, soprattutto da parte dell’ambiente militare e nazionalista, erede diretto dell’ideologia kemalista, l’islam è tradizionalmente visto come una potenziale fonte di minaccia alla stabilità interna e, per questo motivo, le istituzioni statali hanno sempre tentato di estrometterlo dal panorama politico, benché la società si identificasse ancora notevolmente con i valori della religione musulmana. Con il cammino di riforme e di aperture alla società civile, inaugurato a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta dall’ex primo ministro Turgut Özal, anche i movimenti legati all’islam politico sono entrati nella vita pubblica della Turchia. Nel dicembre 1995 il leader del movimento politico legato ai principi islamici, Necmettin Erbakan, ottenne la maggioranza alle elezioni politiche e il suo Partito del benessere (Refah Partisi, Rp) divenne il primo movimento di ispirazione dichiaratamente islamica a guidare un governo turco. Il Rp, che era un partito conservatore, non aveva manifestato inclinazioni verso il radicalismo islamico, eppure l’esercito si sentì autorizzato a fare pressioni affinché il governo si dimettesse. Nel 1997, dunque, a seguito di quello che sarebbe stato definito un ‘colpo di stato post-moderno’, Erbakan fu costretto sotto la minaccia di un intervento militare a lasciare il potere e il Rp venne sciolto. Nel 2001 alcuni politici precedentemente vicini a Erbakan, tra cui l’attuale presidente della Repubblica Abdullah Gül e il primo ministro Erdoğan, ex sindaco di Istanbul, diedero vita a una nuova formazione politica, l’Akp, che si è posto l’obiettivo di raccogliere l’eredità e rinnovare l’ideologia di Erbakan. L’Akp, sebbene dichiaratamente legato ai valori della religione islamica, ha saputo coniugare tali ideali con il nuovo contesto internazionale, assumendo una posizione filo-europeista, favorendo una libera economia di mercato e contrapponendo al nazionalismo secolare, tipico del kemalismo, un nazionalismo in grado di conciliare appartenenza alla nazione turca e principi musulmani. La peculiarità di questo ‘islam turco’ consiste proprio nella convivenza di diverse anime all’interno dell’Akp, il quale è stato capace di raccogliere intorno a sé il consenso di gran parte della popolazione turca e di portare avanti il processo di democratizzazione, resistendo alle pressioni provenienti dagli ambienti militari. Una volta oscurata l’influenza dei militari, però, l’Akp è stato accusato di aver virato verso una deriva autoritaria, connotata anche da venature ‘islamiste’ volte a riportare la religione al centro della vita pubblica turca.

La lotta per l’indipendenza curda

I curdi sono il più grande gruppo etnico al mondo senza uno stato, con oltre 30 milioni di persone distribuite tra Siria, Iraq, Iran e Turchia. In particolare, in Turchia vivono quasi 15 milioni di curdi che costituiscono la minoranza etnica più numerosa del paese. Per la maggior parte musulmani sunniti, i curdi hanno una propria lingua e vantano una cultura millenaria. Sotto l’impero ottomano la nazione curda ha goduto per secoli di una certa autonomia. Il Trattato di Sèvres, che metteva fine alla guerra tra l’Impero e l’Intesa prevedeva la creazione di uno stato curdo indipendente. Il successivo Trattato di Losanna del 1923, stipulato con il nuovo governo repubblicano turco, ometteva qualsiasi riferimento ai curdi che vennero divisi tra i neonati stati mediorientali. Da allora i curdi hanno sostenuto la lotta per l’indipendenza sia in Turchia che negli stati attigui tramite mezzi pacifici e non: la principale organizzazione curda in Turchia, il Pkk, ha iniziato la lotta armata nel 1984 in seguito alla messa al bando come partito politico. Il governo di Ankara ha messo in atto a più riprese violente azioni di repressione e nel complesso si stima che il conflitto turco-curdo abbia causato più di 40.000 vittime. In anni recenti la questione curda ha conosciuto un’evoluzione in seguito agli sconvolgimenti geopolitici dell’area: con la caduta di Saddam Hussein nel 2003 i curdi iracheni si sono visti riconoscere un certo grado di autonomia nella regione settentrionale del paese, mentre sul lato turco il premier Erdoğan ha avviato per la prima volta dei negoziati con i rappresentanti curdi nel 2011. La crisi siriana ha però cambiato ancora le carte in gioco: nonostante i curdi siriani si siano schierati contro Assad e successivamente contro lo Stato Islamico (entrambi invisi ad Ankara), la Turchia non ha visto di buon occhio la creazione di fatto di una nuova zona di autonomia curda in Siria. Per questo motivo l’esercito turco non è intervenuto durante l’assedio da parte delle milizie islamiche della cittadina di confine curda di Kobane, nonostante le pressioni da parte dei paesi occidentali, Stati Uniti compresi. Il successivo intervento turco in Siria contro lo Stato Islamico si è accompagnato ad una ripresa delle operazioni contro i curdi, nel timore di un eccessivo rafforzamento di quest’ultimi sul versante turco. La turbolenta situazione dell’area e la delicata posizione della comunità curda a cavallo di quattro diversi stati rendono estremamente difficile il raggiungimento di una soluzione pacifica alla questione curda.

La Turchia e l’Unione Europea

I legami tra Turchia e Unione Europea risalgono agli anni Sessanta, poco dopo la creazione della Comunità economica europea (Eec). Già nel 1963, la Turchia firmò un accordo di associazione con l’Eec per l’istituzione graduale di un’unione doganale, poi stabilita nel 1995. Tuttavia, durante gli anni Ottanta le relazioni si raffreddarono a causa del colpo di stato del settembre del 1980 e del perdurare del contenzioso territoriale con la Repubblica di Cipro. In seguito, nel 1987, la Turchia fece domanda di adesione all’Eec ma il processo di adesione si è rivelato piuttosto lento. Solo dal 1999 il paese ha lo status di candidato e, tra il 1999 e il 2004, la Turchia ha portato avanti riforme di rilievo per il raggiungimento dei criteri di Copenaghen (i requisiti necessari per l’ammissione), mirando in particolare ad assicurare la stabilità delle istituzioni, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze. Nel 2005 sono stati avviati i negoziati per l’adesione che vertono sugli aspetti della legislazione comunitaria cui la Turchia deve allinearsi. Le trattative, tuttavia, rimangono in parte bloccate per la mancata attuazione da parte della Turchia del Protocollo di Ankara, in base al quale la Turchia dovrebbe garantire l’accesso ai prodotti provenienti dalla Repubblica di Cipro. Inoltre, sono in parte bloccate anche da Francia, Austria, Germania e Cipro. In effetti, Germania e Francia sono contrarie all’adesione di un paese che dovrebbe nel tempo diventare il più popoloso d’Europa, e quindi potrebbe avere più peso politico di loro. Tradizionali e principali sostenitori dell’allargamento alla Turchia restano invece Italia, Spagna, Regno Unito e Svezia. Le diffuse riserve che l’ingresso della Turchia nell’Ue ancora incontra tra i suoi membri risultano tuttavia evidenti dalla circostanza che, dei 35 capitoli di cui si compone il negoziato d’adesione, solo 13 sono stati effettivamente aperti e uno soltanto (su scienza e ricerca) già chiuso. In generale, il percorso di avvicinamento della Turchia all’Unione sembra dunque scontare un ‘doppio affaticamento’, frutto, da un lato, delle difficoltà interne all’Ue nell’affrontare un nuovo allargamento dopo quelli del 2004 e 2009 (che hanno accolto 12 membri) e, dall’altro, di un processo di riforme interno alla Turchia, che rallenta proporzionalmente alle difficoltà del dialogo con Bruxelles. Nel 2014, a pesare sulle difficoltà dei rapporti tra Bruxelles e Ankara, vi sono state anche le accuse da parte dell’Europa di non aver rispettato i più basilari diritti politici e civili, a seguito dell’arresto di diversi giornalisti turchi. Lasciando da parte il dialogo sull’integrazione, la crisi migratoria del 2015 ha visto la Turchia diventare un interlocutore fondamentale per l’Unione Europea in quanto principale paese di transito di molti migranti diretti in Europa. Ad ottobre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha proposto ad Ankara un accordo per contenere il flusso migratorio verso il continente europeo, offrendo generosi aiuti finanziari. L’accordo, che prevede un aiuto di 3 miliardi di euro, è stato siglato nel novembre 2015 ma da più parti è stata criticata l’ipocrisia europea per aver messo da parte improvvisamente le questioni sui diritti civili.

La Turchia e la ‘sindrome di Sèvres’

Il 10 agosto del 1920, nella cittadina francese di Sèvres, l’Impero ottomano firmava il trattato di pace che definiva i termini dell’accordo tra questo e le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale – Francia, Italia e Regno Unito (alla firma prese parte anche il Giappone). Con il Trattato di Sèvres venivano dunque definiti i nuovi confini della Turchia dopo la caduta dell’Impero ottomano. Le decisioni prese in questo ambito furono molto sfavorevoli al paese, che si vedeva privato di tutti i territori orientali e del controllo sugli Stretti. In particolar modo, i territori a maggioranza armena dell’Anatolia orientale venivano assegnati all’Armenia. Inoltre, si prevedeva la creazione di un Kurdistan indipendente, che includesse anche l’attuale regione sud-orientale della Turchia. L’Italia, la Grecia e la Francia avrebbero inoltre beneficiato di zone di influenza sia sulle coste sud-occidentali del paese sia a sud, ai confini con la Siria. Il territorio della Turchia veniva così ridotto alla sola penisola anatolica. Le decisioni prese a Sèvres – che sarebbero state superate solo grazie alla guerra d’indipendenza guidata da Mustafa Kemāl – avrebbero lasciato nella nuova classe dirigente turca il rancore per il tentativo di smembramento del paese, attuato dalle potenze europee con il sostegno delle comunità ad esse affini presenti sul territorio nazionale. Si parla dunque comunemente di ‘sindrome di Sèvres’ per riferirsi alla latente sensazione di accerchiamento che caratterizza la concezione turca della sicurezza nazionale.

Approfondimento

Il voto del 1° novembre 2015 ha dato ragione al presidente Recep Tayyip Erdoğan che aveva scommesso sulle elezioni anticipate per riportare al potere il suo partito, Giustizia e Sviluppo (Akp), dopo la cocente sconfitta del 7 giugno. L’Akp è infatti riuscito ad aumentare in maniera consistente il numero delle preferenze a suo favore, passando dal 40,8% al 49,4%, e ciò gli ha permesso di formare un governo monocolore, il quarto degli ultimi tredici anni, dopo la fase di incertezza seguita al voto di giugno da cui non era uscita una maggioranza parlamentare. Mesi di incertezza, ma anche di profonda instabilità e di progressivo deterioramento del contesto di sicurezza interno dovuto alla ripresa dello scontro con i separatisti curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e ai gravi attentati di matrice jihadista che hanno scosso il paese. In questo contesto, Erdoğan è dunque apparso come l’unico ‘uomo forte’ in grado di assicurare stabilità e sicurezza al paese.

Non vi è dubbio che il successo dell’Akp apra in Turchia una nuova stagione in cui la riforma costituzionale e l’introduzione del presidenzialismo, tanto caro a Erdoğan, saranno al centro del dibattito politico. Infatti, sebbene con 317 seggi su 550 l’Akp non sia riuscito a ottenere i numeri necessari in parlamento per portare avanti da solo la riforma della Costituzione, la trasformazione del sistema politico turco da parlamentare in presidenziale è stata inserita nell’agenda del partito di governo già all’indomani del voto. Tuttavia, da quando nell’agosto del 2014 Erdoğan è stato eletto presidente, si è assistito di fatto, se non de jure, a una progressiva trasformazione del ruolo di mera rappresentanza che l’attuale Costituzione turca attribuisce al capo dello stato. A più riprese Erdoğan è intervenuto nella vita del paese più come leader politico che come figura super partes, indirizzando la linea del governo sia internamente sia in politica estera.

Ma il favore dei turchi, o almeno della metà di essi, per l’uomo forte non sembrerebbe oggi tradursi anche in sostegno alla riforma presidenziale. Infatti, secondo i dati di un sondaggio condotto da Ipsos a inizio novembre, il 57% degli intervistati ha dichiarato il proprio apprezzamento per il sistema parlamentare, mentre il solo 31% si è detto favorevole all’introduzione del presidenzialismo in Turchia. La strada dunque si presenta in salita per Erdoğan non solo perché si apre adesso un complesso gioco negoziale con i partiti di opposizione per ottenere quei 13 voti mancanti che consentirebbero all’Akp di sottoporre a referendum la revisione costituzionale, ma anche perché una eventuale consultazione referendaria potrebbe non produrre l’esito sperato. Se tutti i partiti concordano sulla necessità di rivedere una Costituzione di forte impronta militare che non si adatta più alle evoluzioni che la Turchia ha conosciuto negli ultimi trent’anni, sembra oggi difficile trovare un accordo sul presidenzialismo così come lo intende Erdoğan. La proposta dell’Akp prevede un rafforzamento del ruolo del presidente che, se non accompagnato da un adeguato meccanismo istituzionale di “controlli e contrappesi”, rischia di compromettere i già fragili equilibri tra i poteri dello stato e di fare compiere al paese significativi passi indietro nel processo democratico e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, accentuando quella svolta autoritaria cui si è assistito negli ultimi anni. La campagna repressiva nei confronti degli organi di stampa di opposizione o afferenti al movimento di Fethullah Gülen non è che la punta dell’iceberg di questa stretta autoritaria.

Nell’attuale panorama politico turco, qualche apertura verso il presidenzialismo potrebbe venire dal Partito del movimento nazionalista (Mhp) o, come era già accaduto in passato, dai curdi dell’Hdp, il Partito democratico dei popoli, nonostante quest’ultimo abbia assunto una posizione di chiusura durante la campagna elettorale. In gioco c’è la soluzione dell’annosa questione curda che riguarda, da un lato, il riconoscimento di maggiori diritti culturali alla più numerosa minoranza del paese (stimata tra il 15% e 20% della popolazione) sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni proprio dal governo di Erdoğan; dall’altro, la ripresa dei negoziati di pace con il Pkk per porre fine al sanguinoso scontro che da decenni oppone l’organizzazione terroristica alle forze di sicurezza turche. Il tentativo negoziale portato avanti negli ultimi tre anni tra innumerevoli difficoltà e battute d’arresto si è definitivamente arenato nel luglio del 2015 dopo l’uccisione di due soldati turchi da parte di militanti dell’organizzazione che ha scatenato la dura reazione del governo.

Assicuratosi il potere per i prossimi quattro anni e fugati i timori di vedere il suo partito costretto all’interno di coalizioni vincolanti, Erdoğan ha consolidato la sua posizione di forza. Resta da vedere se agirà come un ‘nuovo sultano’ che farà assomigliare sempre più la Turchia alla Russia di Vladimir Putin o se invece la utilizzerà per riprendere in mano spinosi dossier, primo tra tutti quello curdo, la cui soluzione avrebbe importanti ricadute non solo sul piano interno ma anche a livello regionale.

di Valeria Talbot