Un nuovo esodo per gli ebrei

Un nuovo esodo per gli ebrei?

Dopo gli attacchi terroristici in Francia, il primo ministro israeliano Netanyahu ha invitato gli ebrei d'Europa a stabilirsi in Israele, ma il riscontro non è stato entusiasta. E prima di pensare o no a un esodo, sarebbe giusto parlare della crisi dei valori dell'ebraismo europeo, che ha bisogno di una ridefinizione del rapporto tra identità e integrazione.

Il numero degli ebrei che lasciano l'Europa per andare a vivere in Israele sta crescendo ovunque, e in particolare in Francia, dimora di oltre 400.000 ebrei e teatro di gravissimi episodi di antisemitismo. Al tempo stesso, l'invito rivolto nel gennaio 2015 dal primo ministro Netanyahu agli ebrei d'Europa a lasciare il vecchio continente, sede della loro millenaria presenza, per 'tornare' in terra d'Israele non è stato accolto con favore. Gli ebrei danesi, dopo l'attentato di Copenaghen, hanno detto di non volere lasciare quella che considerano la loro patria. Altre voci simili, di laici come di rabbini, si sono levate a ribadire questa volontà. Si è detto che il sionismo è una cosa seria, che riguarda un progetto culturale e identitario, non una fuga dal pericolo. Si è insistito sul fatto che a essere sotto attacco non sono solo gli ebrei ma gli occidentali tutti e che il posto degli ebrei, in queste difficili circostanze, è a fianco dei loro concittadini non ebrei. Nel 2013 gli ebrei parigini hanno risposto agli attacchi antisemiti rivolti alle loro sinagoghe schierandosi in loro difesa disarmati al canto della Marsigliese. Non si è trattato di un segnale favorevole all'abbandono della patria europea.

Eppure, l'oscillazione tra l'esser terra di rifugio ed essere invece terra di un progetto nuovo di Stato si ritrova già all'origine del sionismo. Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, quando i pogrom devastavano la Russia zarista, i sionisti europei consideravano il ritorno in terra d'Israele come un mezzo per salvare gli ebrei perseguitati, non come un progetto che riguardasse gli ebrei integrati d'Occidente. Ma tutte le ondate migratorie che si sono susseguite a partire dal 1904, in gran parte dalla Russia, sono formate da uomini e donne spinti dal bisogno di rinnovarsi, di ricostruire al popolo ebraico una nazione degna di questo nome. Non terra di rifugio, quindi, ma teatro di un esperimento nuovo.

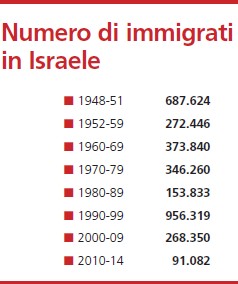

La Palestina è tornata a essere terra di rifugio tra le due guerre, prima con un consistente esodo di ebrei polacchi spinti dal crescente antisemitismo, poi dopo l'avvento al potere di Hitler con l'esodo degli ebrei tedeschi. Sono gli anni in cui il leader del sionismo revisionista Jabotinski insisteva affinché tutti gli ebrei d'Europa si rifugiassero in terra d'Israele per sottrarsi al nazismo, mentre la leadership sionista e socialista di quello che sarebbe diventato lo Stato d'Israele privilegiava un'immigrazione motivata, ricca di ideali. Nel dopoguerra, quando i profughi sopravvissuti alla Shoah sono riusciti a trovarvi rifugio, si trattava di trovare un luogo dove stabilirsi, dal momento che i loro luoghi d'origine erano stati distrutti dalla Shoah. Ma in qualche modo questa migrazione riesce, nell'entusiasmo della costruzione del nuovo Stato, a trasformarsi in slancio ideologico, in progetto sionista. Di nuovo, Israele torna terra di rifugio quando accoglie una gran parte degli ebrei cacciati dai paesi arabi nel corso degli anni Sessanta e Settanta, man mano che le guerre tra Israele e gli Stati arabi ne determinano l'espulsione: più di 800.000 ebrei esiliati dalle terre in cui avevano vissuto per secoli, senza beni, privi di tutto. E ancora, sempre fuga e rifugio è l'emigrazione degli ebrei russi: oltre 100.000 negli anni Settanta, quasi 900.000 dopo la fine del comunismo.

Da quanto si è detto, possiamo vedere che, almeno da quando Israele è divenuta Stato, l'emigrazione ha riguardato soprattutto ebrei in fuga da situazioni divenute impossibili: violenze, cacciate, oppressione. Ma cosa è successo, a partire dal dopoguerra, con gli ebrei dei paesi occidentali, rinati alla libera cittadinanza dopo leggi razziali e persecuzione, gravati dai morti della Shoah e posti di fronte alla possibilità di vivere in uno Stato degli ebrei? Nonostante la grande diffusione del sionismo e dell'identificazione con Israele, l'emigrazione dall'Europa occidentale non è certo stata consistente, fatta eccezione per la Francia. Ancora minore l'emigrazione dall'Italia, dove fino al dopoguerra il sionismo aveva rappresentato un fenomeno assolutamente minoritario. Questi sono semmai gli anni, per Israele, di una emigrazione consistente (alcune decina di migliaia) di ebrei americani, mossi da motivazioni ideologiche, sionisti religiosi decisi dopo gli anni Settanta a contribuire alla costruzione della Grande Israele.

L'emigrazione più recente invece è il frutto delle nuove tensioni antisemite, forti soprattutto in Francia, dove il passato coloniale ha creato un'aggressiva presenza nordafricana sempre più islamizzata. La Francia, un paese con una comunità ebraica seconda numericamente in Europa (475.000 ebrei, l'1% della popolazione), comincia nuovamente ad alimentare una emigrazione in cerca di un rifugio sicuro. Anche rispetto ai paesi dell'Europa orientale, la Francia è diventata ormai il primo paese di emigrazione degli ebrei: 26% del totale, contro il 22% dell'Ucraina e il 18% della Russia. La crescita dell'emigrazione dall'Europa non è solo frutto della paura, ma anche della crisi economica. È soprattutto l'emigrazione dall'Italia, cresciuta sensibilmente ma che non raggiunge il numero di 300 persone negli ultimi anni, ad avere queste caratteristiche. Israele, che negli anni Ottanta non era ancora entrato nella fase del consumismo, è ormai diventato un paese sviluppato, in cui è possibile per un ebreo dell'Occidente cercare un livello più alto di vita e un lavoro più stabile.

Ma gli ebrei francesi di questo terzo millennio non sono quelli della Germania di Hitler e nemmeno quelli senza diritti dell'Unione Sovietica di Brežnev.

Sono sufficienti un clima di tensione, degli episodi di antisemitismo, degli attentati, sia pur gravi, per determinare un esodo simile a quello che nel secolo scorso ha portato fuori dalla loro patria diasporica ebrei perseguitati da regimi totalitari, in cui l'antisemitismo veniva dallo Stato ed era sancito dalle leggi? Come è possibile paragonare il fatto che nelle banlieue parigine non ci si possa mostrare con la kippah alle leggi che nell'Italia del 1938 hanno spinto gli ebrei a lasciare il paese e che in Germania li hanno forzati con la violenza ad andarsene? Da molte parti, si dice che per gli ebrei europei non vi è più futuro.

Ma a creare il futuro sono anche i valori. Siamo di fronte a una crisi di valori dell'ebraismo europeo? Siamo di fronte alla crisi generale di quello che ancora all'epoca della nascita dello Stato d'Israele era il terzo polo del mondo ebraico, insieme all'ebraismo americano e a Israele? E se crisi c'è, quando è cominciata?

Solo da quando è cresciuta l'ostilità antiebraica da parte degli immigrati islamici o fin dal dopoguerra? Dopo la Shoah, l'ebraismo europeo non ha conosciuto una ripresa vitale delle sue speranze e del suo ruolo.

La divisione del mondo in due, con la guerra fredda, non lo ha aiutato a riprendersi e anche dopo la riunificazione delle Germanie e la scomparsa del comunismo ben poco è cambiato. La presenza di una minoranza può essere vitale solo se fornita di una qualche progettualità, se investita di un ruolo autonomo.

La crescita dell'emigrazione ebraica in Israele può anche essere il segno più forte di questa carenza di progettualità, di questa crisi dei valori. Le vivaci reazioni all'ipotesi di una radicale sparizione della diaspora europea possono farci sperare in una ripresa di questo ruolo? Se sarà così, sarà solo attraverso una radicale ridefinizione del rapporto fra identità e integrazione, in una loro ricomposizione dopo decenni di contrapposizione e di conflitto.

Dell'acquisizione, infine, che integrazione non vuol dire rinuncia all'identità. Solo così gli ebrei d'Europa potranno ricostruirsi un'identità diasporica e la scelta di emigrare in Israele ritornerà a essere un'opzione politica e culturale, non una fuga provocata dalla paura.

Storia di un popolo migrante e oppresso

di Vincenzo Piglionica

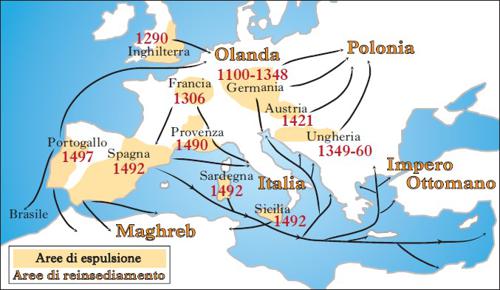

Nel corso della sua plurimillenaria storia, il popolo ebraico ha vagato più di ogni altro, senza una fissa dimora, abbandonando i suoi insediamenti per trasferirsi altrove, spesso vittima di espulsioni dopo lunghi periodi di discriminazione e persecuzioni. Il racconto biblico narra le prime peregrinazioni del popolo eletto, che da Dio riceverà la 'terra promessa': alla sua fuga dall'oppressione in Egitto, di dibattuta storicità, è dedicato il libro dell'Esodo. Il libro dei Re ricorda la deportazione degli Israeliti in Assiria (721 a.C.); il 586 a.C. fu invece l'anno della distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, a cui seguì l'esilio babilonese degli ebrei: essi poterono ritornare nella loro terra nel 538 a.C., con l'editto di Ciro successivo alla conquista persiana di Babilonia. La diaspora ebraica, già iniziata nei secoli precedenti, risultò decisamente accentuata con le guerre giudaiche, la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. e la fine di un'entità politica ebraica in terra di Palestina. Fu però nel Medioevo e nei primi anni dell'Età moderna che moltissime espulsioni degli ebrei ebbero luogo. In Inghilterra, gli ebrei furono oggetto di crescenti persecuzioni fino a quando, nel 1290, furono espulsi da re Edoardo I con un editto; in Francia, le prime provvisorie espulsioni si verificano nel 1306 e nel 1322, seguite da quella definitiva del 1394; nel 1492 toccò agli ebrei di Sicilia, Sardegna e Spagna essere espulsi, mentre nel 1497 tale sorte capitò a quelli del Portogallo; anche nel Sacro romano impero gli ebrei non sfuggirono a violenze ed espulsioni, avvenute fra il 1298 e il 1348.

Per il processo di emancipazione si aspettò fino al 18° sec., quando la diffusione degli ideali dell'Illuminismo agevolò la progressiva espansione dei diritti degli ebrei. Un popolo che però non avrebbe smesso di migrare, arrivando agli Stati Uniti.

2014: l'annus horribilis per gli ebrei

Uno degli anni peggiori nel decennio 2004-14, con un numero di episodi violenti riconducibili all'antisemitismo inferiore soltanto al 2009 e un'allarmante diffusione del fenomeno nei paesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord. I numeri del Rapporto del Kantor Center di Tel Aviv raccontano l'annus horribilis per gli ebrei: per il 2014, risultano accertati 766 atti violenti di matrice antisemita, in aumento del 38% rispetto ai 554 casi del 2013; oltre 306 le persone colpite, in crescita di oltre il 66% nel confronto con l'anno precedente; in 114 casi l'obiettivo è stato una sinagoga, in 118 un memoriale o un cimitero. Il maggior numero di episodi violenti si è registrato in Francia - 164 rispetto ai 141 del 2013 - ma preoccupante è il trend generale dell'incremento degli atti di antisemitismo in pressoché tutti i paesi occidentali: 141 i casi violenti in Gran Bretagna (95 nel 2013), 30 in Australia (11 nel 2013), 76 in Germania (36 nel 2013), 30 in Belgio (11 nel 2013), 23 in Italia (12 nel 2013); negli Stati Uniti secondo l'Anti-defamation league, gli episodi sono stati 912 (751 nel 2013). Se si amplia poi la prospettiva d'indagine alle manifestazioni di antisemitismo nelle forme più varie - dunque non solo quelle violente - i numeri crescono ulteriormente: 1168 in Gran Bretagna, 1076 in Germania, 851 in Francia, 312 in Australia. In tale quadro, reso ancor più allarmante dagli attentati di Parigi nel gennaio 2015 e Copenaghen nel successivo mese di febbraio, ulteriore rilievo assume la questione sollevata all'interno del Rapporto del Kantor Center: quale futuro attende, soprattutto in Europa, le comunità ebraiche e in che modo sarà consentito agli individui di condurre, in tranquillità, una vita 'pienamente ebraica'?