Un, Usa e Eu: tre arbitri-attori in difficoltà

Con la fine della Seconda guerra mondiale, e in modo ancor più pronunciato con la fine della Guerra fredda, i conflitti mutano progressivamente fisionomia. Non diminuisce in alcun modo la conflittualità, ma viene a mutare profondamente il meccanismo di conduzione da parte dei belligeranti. La dimensione dell’equilibrio bipolare tra Usa ed Urss, se da una parte garantisce l’assenza di conflitti di grandi dimensioni per oltre quarant’anni, dall’altra provoca un’interminabile serie di conflitti minori lungo l’intero ‘arco di faglia’ delle due superpotenze. In un susseguirsi di guerre più o meno piccole combattute essenzialmente per il predominio ideologico, etnico o politico-economico.

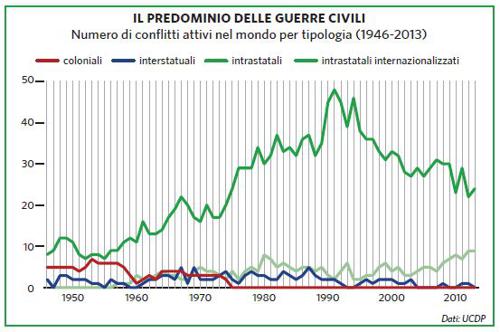

Un numero sempre minore di queste guerre, tuttavia, risponde alle caratteristiche tradizionali della conflittualità, rappresentata dalla presenza di due o più attori statuali riconoscibili ed identificabili dal proprio confine e dal colore dell’uniforme. La maggior parte, al contrario, viene a collocarsi in quella nuova tipologia che ben presto sarà definita come ‘asimmetrica’, dando vita a una nuova generazione di scelte dottrinarie e tattiche che si protrarranno sino ai nostri giorni con alterne fortune e molteplici rovesci. La progressiva assenza di un nemico ‘certo’, ben individuabile e riconducibile all’interno di schemi operativi e comportamentali comprensibili, ha dettato quindi non solo l’esigenza di una nuova modalità di gestione delle guerre, ma anche e soprattutto una nuova capacità di farle cessare o – quantomeno – di limitarne l’espansione. Fenomeni come il terrorismo, le insurrezioni e le molte altre forme di minaccia non statuale oggi riscontrabili sul campo hanno costretto in tal modo gli attori tradizionali a ripensare le consolidate dinamiche negoziali e di mediazione.

I tradizionali approcci alla soluzione dei conflitti, quindi, essenzialmente concepiti sul presupposto della presenza di attori riconosciuti – o riconoscibili – secondo i criteri identificativi dello stato, hanno dovuto essere integrati e rielaborati con una nuova gamma di elementi interpretativi. Sebbene il numero di conflitti sia in netto aumento dalla fine del confronto bipolare, quindi, la natura degli stessi è profondamente mutata. E con loro il modo di affrontare e gestire le crisi, nel tentativo di individuare soluzioni.

Tra gli elementi di maggiore rilevanza nell’asimmetricità dei nuovi conflitti, pertanto, emerge la presenza dei fattori interstatuali, di quelli interetnici, e più in generale di tutto l’insieme delle dinamiche di crisi che spesso coinvolge la popolazione di un singolo stato.

Se l’esperienza internazionale consolidata attraverso il ruolo degli stati e delle organizzazioni internazionali, quindi, era impostata principalmente sulla capacità di conciliare due o più elementi governativi o statuali autonomi, adesso tale concezione del negoziato e della mediazione perde di significato, imponendo la ricerca di strumenti nuovi e più congeniali ai moderni fattori di crisi. Ne consegue che per le organizzazioni internazionali come l’Un sia stato necessario avviare un radicale processo di cambiamento e trasformazione, al fine di rendere attuale e funzionante una struttura tutto sommato pensata come strumento di risoluzione di un conflitto enorme, ma pur sempre tradizionale, come fu la Seconda guerra mondiale.

Il processo di globalizzazione, infine, ha determinato un’ulteriore capacità multilaterale di soluzione delle controversie e dei conflitti, dando forma e consistenza a organizzazioni e aggregazioni di varia natura, cui devolvere temporaneamente o continuativamente il compito di contribuire alla soluzione delle più disparate crisi internazionali. Anche queste, tuttavia, appaiono sempre più spesso inadeguate alla velocità di evoluzione delle crisi, imponendo con urgenza la necessità di una concreta riflessione circa il modo in cui affrontare le nuove crisi e le possibilità di soluzione. Riflessione che prende in considerazione sia la possibilità di un’ulteriore riforma delle Nazioni Unite e delle organizzazioni multilaterali oggi esistenti, sia l’individuazione di nuovi e completamente diversi strumenti. Lasciando intuire quanto intenso e profondo ancora sarà il dibattito, e quanto laboriosa sarà la sua soluzione.

Il ruolo e la prospettiva dell’Un nella gestione delle crisi

L’Un venne costituita a San Francisco il 26 giugno del 1945, con l’obiettivo di impedire al pianeta di conoscere ancora una volta gli orrori perpetrati durante la Seconda guerra mondiale. Le solide e innegabilmente giuste basi ideologiche a monte della costituzione, tuttavia, poggiavano sul paradosso di una discordante concezione delle relazioni internazionali e degli equilibri politici mondiali, andando in tal modo a minare l’efficacia dell’Organizzazione alle sue fondamenta. Mentre da un lato, quindi, prevaleva l’idea generale wilsoniana dell’utopia universalistica, imperniata sullo schema aperto e globale basato sull’uguaglianza e la pari dignità dei popoli, dall’altro si imponeva anche la visione roosveltiana della necessità di indirizzo dell’Organizzazione da parte di una ristretta cerchia di attori, più specificamente individuati nei vincitori del secondo conflitto mondiale, in modo da assicurare certezza di indirizzo e capacità decisionale. In tal modo, quindi, l’Organizzazione delle Nazioni Unite venne costruita intorno alle due istituzioni dell’Assemblea Generale, espressione della visione universalista ed egualitaria, e del Consiglio di Sicurezza, un vero e proprio direttorio dotato del potere di veto.

La Guerra fredda, che di pochi mesi seguì quella ‘calda’ del secondo conflitto mondiale, contrappose sin dapprincipio gli Usa all’Urss, penalizzando così la capacità dell’Un. Se da un lato, la funzione dell’Un non venne meno, concentrandosi sulla promozione dei valori della Carta delle Nazioni Unite, la capacità di dirimere le controversie e risolvere i conflitti venne largamente mutilata dalla costante contrapposizione di interessi delle due superpotenze. Andando in tal modo a logorare lentamente non solo la capacità dell’Organizzazione, ma anche la sua complessiva credibilità sul piano internazionale. La proliferazione di conflitti che accompagnarono la radicalizzazione delle posizioni tra i blocchi, da Suez alla Corea, dal Vietnam al Medio Oriente, sino al Sahel africano, rappresentò quindi il banco di prova delle Nazioni Unite, chiamate ad intervenire nella propria capacità di attore internazionale, ma al tempo stesso penalizzate nella capacità di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Affermare che l’Un sia un fallimento, o che inconcludente sia stata la sua opera sino ad oggi, sarebbe tuttavia ingiusto e storicamente non corretto. All’Un deve essere riconosciuta un’indiscutibile capacità di codificazione e progressiva diffusione su larga scala del diritto internazionale, e di tutte le norme atte a garantire i diritti dell’uomo e la promozione dell’uguaglianza, della pace e del progresso economico. L’azione dell’Organizzazione, attraverso la promulgazione, la diffusione e il consolidamento dei principi espressi tramite le Dichiarazioni ha rappresentato un indiscutibile elemento di progresso umano ed economico, dando impulso alla loro applicazione volontaria su scala pressoché universale.

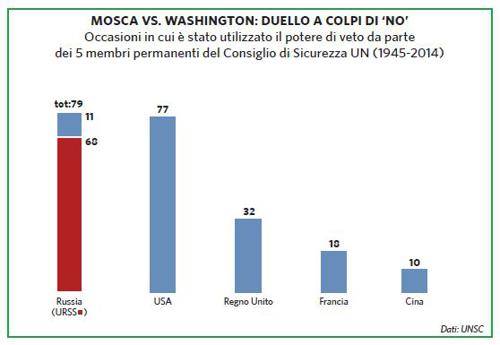

L’evidente incongruenza – rispetto al principio universalistico e utopico della Carta delle Nazioni Unite – è quindi quello del sistema di gestione della sicurezza collettiva, appannaggio del Consiglio di Sicurezza. Questo è composto oggi da 15 membri, di cui 5 permanenti e rappresentanti le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale (Usa, Urss, Cina, Regno Unito e Francia) e 10 a rotazione ogni biennio, eletti dall’Assemblea Generale in virtù dell’impegno profuso per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 27 della Carta delle Nazioni Unite, tuttavia, le decisioni del Consiglio di Sicurezza per essere valide devono essere prese con il voto favorevole di almeno 9 membri, inclusi tutti e cinque quelli permanenti. Di fatto, quindi, ogni singolo membro permanente ha il potere di bloccare qualsiasi decisione attraverso il diritto di veto, rendendo molto difficoltosa la gestione del Consiglio allorquando interessi comuni alle cinque potenze rappresentino l’oggetto del dibattere. La storia dell’Un in termini di capacità di porre fine a crisi e conflitti è così costellata da un susseguirsi di frizioni, scontri, alleanze e veti che ne hanno largamente ostacolato le potenzialità, spesso svilendone il ruolo e la credibilità mondiale.

È opportuno peraltro ricordare come le Nazioni Unite non dispongano di una propria forza militare, ma di volta in volta si debbano affidare a quella delle singole nazioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di capacità di addestramento, qualità dei mezzi e possibilità di coordinamento operativo. Tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso secolo, nel pieno della lotta alle potenze coloniali e con l’avvio del processo di decolonizzazione, fu evidente la natura e la portata di questo dilemma. La gran parte delle nazioni africane e asiatiche di più recente accesso finì per schierarsi con l’Unione Sovietica e la Cina, nell’intento di promuovere la condanna delle ex potenze coloniali, e andando a determinare la costituzione di un consistente blocco di supporto che fece assumere alla posizione dell’Urss una considerevole rilevanza. Questo finì per acuire le divergenze complessive in seno all’Organizzazione, e soprattutto nel traslare la realtà del dualismo della contrapposizione tra blocchi all’interno del Consiglio di Sicurezza. In tal modo, quindi, solo in pochissime occasioni l’Un fu in grado di proporre e materialmente offrire una reale capacità di soluzione dei conflitti, limitandosi negli altri casi a controverse manifestazioni del proprio ruolo.

In modo particolare, la promulgazione di un sempre crescente numero di risoluzioni per la gestione delle controversie, senza tuttavia alcuna reale capacità di poterne esigere il rispetto, contribuì a minare la credibilità dell’Un nel suo complesso, e quella dei suoi organi nella pratica manifestazione delle capacità operative. E la complessità di questo fenomeno tese ad aumentare con la fine della Guerra fredda, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta: nonostante le grandi aspettative della comunità internazionale per quello che George H.W. Bush definì come il ‘Nuovo ordine mondiale’, non solo non cessò la conflittualità sul piano globale, ma anzi aumentò e mutò forma.

Una nuova gamma di fenomeni di crisi interessò in breve tempo la comunità internazionale, trascinando l’Un nell’impossibilità dell’azione e, soprattutto, della soluzione. L’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1991 impose di affrontare la realtà dei tanti nodi di una crisi regionale abbandonata a sé stessa per oltre dieci anni. La crisi della Somalia impose di fronteggiare per la prima volta un vero e proprio collasso delle autorità centrali di uno stato, con l’implosione di un sistema politico e sociale. Poi fu la volta della Iugoslavia, con una delle più sanguinose lotte del secolo per l’autodeterminazione, ed ancora a seguire il Kosovo, Timor Est, il Mozambico, l’Etiopia e l’Eritrea, il Ruanda, lo Zaire e decine di altre crisi minori, che fecero ben presto comprendere come il Nuovo ordine mondiale non fosse in alcun modo alle porte. In quasi tutti questi conflitti l’Un cercò di svolgere il proprio ruolo, dovendo tuttavia constatare come la mutata natura delle crisi determinasse un grado di difficoltà mai sperimentato prima. In particolar modo la cocente disfatta nella ex-Iugoslavia, e la successiva azione militare della Nato, imposero la definizione di un nuovo modo di concepire il ruolo delle Nazioni Unite e, soprattutto, di affrontare fenomeni totalmente differenti da quelli precedentemente affrontati.

Sebbene sempre nell’ambito del presupposto dell’extrema ratio dell’intervento militare, in accordo con l’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite, è stata quindi definita una gradualità della procedura con cui affrontare le crisi internazionali, nell’ambito di una classificazione di nuova concezione che cerca di rispondere in modo immediato e puntuale alle reali esigenze sul terreno.

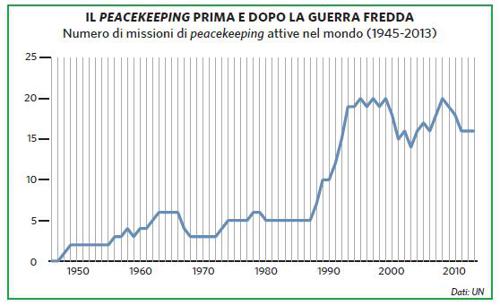

Sono in tal modo state definite in ambito Un le capacità di preventive diplomacy, peacekeeping, peace-enforcement e peacebuilding, rispondendo in tal modo all’intera gamma di fenomeni che possono sfociare in crisi o conflitto, che sono già in atto, che sono temporaneamente sospesi, o da poco terminati. Sicuramente un notevole passo avanti rispetto al passato, sebbene la mancanza di proprie truppe, e quindi di standard consolidati e replicabili nel tempo con la stessa efficacia, renda disomogeneo il modo con cui l’Un possa effettivamente dispiegare con successo i propri contingenti sul terreno. La gran parte delle nuove operazioni, peraltro, anche se caratterizzate dall’impiego di unità militari, è finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel teatro di crisi, imponendo quindi non tanto una capacità di combattimento, quanto quella di gestione delle difficili condizioni di equilibrio in un’area interessata da conflitto.

Il limite sperimentato nel corso dei primi anni di esercizio di queste missioni, tuttavia, risiedeva nell’assenza del carattere coercitivo. Le missioni di peacekeeping, infatti, venivano organizzate di concerto e su invito dell’autorità nazionale del paese in cui gli stessi militari andavano a essere dispiegati, al fine di ristabilire le condizioni necessarie per la governabilità e la ricostruzione. In tal senso, quindi, le missioni erano di fatto neutre rispetto alle dinamiche di crisi che andavano a dirimere, limitando la propria azione alla mera interposizione, senza alcuna capacità coercitiva o sanzionatoria nei confronti di eventuali terze parti inadempienti. Questo determinò ben presto il verificarsi di circostanze drammaticamente negative per la percezione delle forze militari delle Nazioni Unite, trovatesi in più occasioni (casi famosi resteranno quelli della Bosnia e del Ruanda) nell’impossibilità di proteggere le comunità civili minacciate da forze regolari o irregolari presenti nei teatri di crisi. Venne in tal modo implementato il concetto d’impiego e di utilizzo dei cosiddetti ‘caschi blu’, definendo concettualmente nuove tipologie di missione come quelle del peace-enforcement o del peacebuilding, dove l’elemento attivo in termini di capacità dei ‘caschi blu’ costituisce parte integrante della missione, attribuendo in tal modo una maggiore capacità d’azione nella gestione delle operazioni sul terreno.

Nonostante i concreti progressi effettuati nel corso dei decenni, e l’esperienza maturata in alcune delle più gravi crisi militari e umanitarie della storia del pianeta, tuttavia, l’Un sconta ancora il ‘peccato originale’ connesso alla sua costituzione, e in particolar modo al rigido e ristretto ambito di interessi di quel gruppo di ‘soci fondatori’ che ne determina ancor oggi prepotentemente l’indirizzo. Con il riacuirsi delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Russia, poi, successivamente alle crisi in Libia, Siria e Ucraina in modo particolare, l’Un è tornata a manifestare tutti i limiti della sua scarsa capacità di soluzione interna delle controversie. Tornando ad assumere quella postura che molti speravano connessa solo ai peggiori ricordi del periodo della Guerra fredda.

L’evoluzione del ruolo globale degli Stati Uniti e della capacità di soluzione dei conflitti

Con la fine della Guerra fredda, le prospettive di equilibrio di un sistema unipolare a guida statunitense si dissolsero rapidamente con l’emergere di un’interminabile serie di crisi connesse agli irrisolti problemi del lungo e logorante periodo della contrapposizione bipolare. In modo particolare, un ampio e turbolento arco di crisi si manifestò dal Corno d’Africa all’Asia Centrale, interessando pressoché globalmente il Medio Oriente. Contestualmente, sia la Germania sia il Giappone si trovarono a dover fronteggiare una crisi economica senza precedenti, dettata la prima dai costi di riunificazione del paese con la sua metà dell’Est, e la seconda dall’ascesa della Cina quale emergente pivot industriale e tecnologico. L’Unione Europea, pur nel rinnovato slancio di un processo di allargamento che la porterà in breve tempo a espandere i propri confini e le proprie prospettive, si manifestò incapace di esprimere una propria linea di politica estera, e meno ancora di difesa. Anche la Nato, al venir meno del tradizionale elemento di contrapposizione del Patto di Varsavia, si trovò costretta a ridefinire il proprio ruolo, espandendo il presupposto originale di adesione del sodalizio, e allargando il novero dei suoi membri anche ad alcuni paesi dell’ex blocco sovietico.

Il decennio 1991-2001 trascorse in tal modo attraverso un’ininterrotta sequenza di crisi internazionali di piccole e medie proporzioni, che impegnarono gli Stati Uniti in modo progressivamente crescente, impedendo di fatto a Washington di poter inaugurare quel Nuovo ordine mondiale forse troppo avventatamente annunciato da George H.W. Bush alla caduta dell’Unione Sovietica. L’amministrazione Clinton fu tuttavia favorita da una complessiva e poderosa ripresa dell’economia americana, che in tal modo compensò la negativa performance sul piano internazionale della politica estera Usa, sbiadendo gli effetti di operazioni decisamente fallimentari come quella denominata Restore Hope in Somalia.

Il vero punto di svolta fu tuttavia quello dell’11 settembre 2001, poco dopo l’elezione di George W. Bush. L’attacco all’America, e la ferita degli oltre tremila morti provocati negli attentati, portò alla rapida e radicale ridefinizione della politica di difesa degli Stati Uniti, decisi questa volta ad esercitare un ruolo attivo e risolutorio per mettere fine alla minaccia del terrorismo internazionale. La natura totalmente nuova e asimmetrica posta dai fatti dell’11 settembre, tuttavia, non trovò adeguata risposta nella definizione da parte degli Stati Uniti di quella che sarà conosciuta come ‘guerra al terrorismo’. Washington ha combattuto in tal modo al-Qaida e le sue ramificazioni internazionali attraverso la definizione di una strategia d’attacco puramente convenzionale, e, soprattutto, impostata sui cardini politici ed economici di alleanze ambigue e particolari. Come nel caso dell’Arabia Saudita, da cui proveniva la gran parte degli attentatori dell’11 settembre. L’azione militare della ‘guerra al terrorismo’ si concentrò quindi dapprima in Afghanistan, sbaragliando in breve tempo l’anacronistico regime dei talebani – che di al-Qaida erano stati sostenitori e ospiti – e poi in Iraq, dove gli Usa si avventurarono in quella che sarà probabilmente la più discussa e controversa operazione post- 11 settembre, provocando la caduta di Saddam Hussein nella vana, quanto improbabile, ricerca di armi per la distruzione di massa.

La risposta di Washington alle minacce di nuova generazione si rivelò quindi del tutto inadeguata, provocando non solo il prolungamento delle operazioni militari e il successivo trinceramento difensivo, ma anche un generale e diffuso peggioramento della percezione degli Stati Uniti e del loro modello politico, ideologico e culturale in gran parte del Medio Oriente. Con la National security strategy del 2002 venne ridisegnata la proiezione politica e della sicurezza degli Stati Uniti. Nel preambolo e nei successivi nove capitoli del documento prevale l’idealismo e la missione cui gli Usa si sentono chiamati, individuando nella ‘guerra al terrorismo’ l’obiettivo di lungo periodo per il consolidamento della democrazia e dei valori occidentali sulla barbarie. «Difenderemo la pace combattendo i terroristi e i tiranni. Preserveremo la pace costruendo ottimi rapporti con le grandi potenze. Diffonderemo la pace incoraggiando le società libere e aperte in ogni continente», recita l’ambizioso preambolo della Nss 2002, annunciando chiaramente la natura delle missioni che di lì a poco avrebbero impegnato per oltre un decennio le forze armate americane. Vengono individuati anche degli ‘stati canaglia’ (in particolar modo Iran, Corea del Nord e Iraq) e degli ‘stati falliti’ (la Somalia e poche altre realtà africane), che rappresentano la ragione primaria dell’instabilità mondiale, e l’obiettivo primo dell’azione statunitense per il ripristino e la promozione della legalità, della democrazia e della stabilità. Ma l’obiettivo più importante viene individuato in un fattore trasversale, quello del terrorismo, che dei primi due è diretta espressione, e che impone il ricorso alla preemption, e quindi alla capacità preventiva d’attacco.

Una strategia ambiziosa e complessa, che non tardò tuttavia di scontrarsi con la differente e ben più complessa realtà politica e sociale delle aree dove l’azione militare si venne a manifestare. Prima l’Afghanistan e poi l’Iraq dimostrarono quanto l’idea di una ‘guerra di liberazione’ dal jihadismo e dalla tirannia delle élite autoritarie fosse alquanto difficile da realizzare, determinando anzi l’azione militare squilibri di tale portata e dimensione da doversi preoccupare maggiormente della tenuta stessa delle operazioni e della salvaguardia dei propri contingenti. L’assenza di una pianificazione strategica e politica per i successivi assetti dei paesi interessati dall’azione militare, unitamente alla crescente indisponibilità economica della comunità internazionale nel provvedere al necessario investimento per la ricostruzione e la ripresa dei paesi, dimostrò ben presto la fragilità e l’inconsistenza del modello proposto dal Nss 2002, imponendo già nel 2006 una poderosa revisione dell’approccio strategico.

Un vigoroso cambio di passo venne annunciato con l’elezione di Barack Obama nel 2008, e interpretato dalla comunità internazionale come l’evidenza del declino politico degli Usa e della loro capacità di proiezione militare. Ancora una volta, come alla fine degli anni Settanta, le crisi in Medio Oriente e l’apparente impossibilità di mettere ordine al disordine su scala globale, vennero interpretati dagli europei come segni premonitori del declino americano, della fine dell’unipolarismo di Washington, e del contestuale emergere di ruoli terzi su scala globale, nell’ambito di un multipolarismo di nuova – e spesso confusa – concezione.

Il nuovo corso della politica estera statunitense all’indomani dell’avvio della presidenza Obama, tuttavia, non accenna in alcun modo a intaccare la solidità dei pilastri strutturali dell’egemonia americana su scala internazionale. Il sistema politico-ideologico di Washington non muta infatti traiettoria, così come non cambia la sua capacità militare e, prima ancora, la sua capacità economica: vengono semplicemente ridefinite le priorità complessive dell’interesse statunitense, commisurandole con l’effettiva capacità di conseguirle. Non muta quindi l’assetto unipolare degli equilibri internazionali, dominati ancor oggi dagli Stati Uniti quali unica struttura politica, militare ed economica in grado di esercitare una proiezione globale, ma più semplicemente vengono ridefiniti i parametri entro cui Washington ritiene di poter conseguire i propri interessi. In modo alquanto pragmatico, quindi, l’amministrazione Obama delinea strategie di consolidamento della propria economia nazionale, severamente colpita dalla crisi economica degli anni 2008- 2012, riconquistando il sostegno dell’opinione pubblica e successivamente ridefinendo il proprio posizionamento internazionale.

La percezione europea di un abbandono del Medio Oriente da parte degli Stati Uniti, quindi, deve essere letta in modo meno drastico e imperativo. L’amministrazione Usa ha semplicemente riscontrato come la priorità derivante dal favorire la pace in Medio Oriente, e in modo particolare quella tra Israele e Palestina, si sia arenata per ostacoli che appaiono momentaneamente irrisolvibili. E ha conseguentemente ridefinito in modo selettivo le proprie priorità, attribuendo un sempre maggiore valore all’Estremo Oriente, la cui rilevanza da tempo è incrementata nella valutazione dell’interesse strategico ed economico di Washington. Se quindi si è percepito un nuovo modo da parte degli Stati Uniti di gestire le crisi, o di affrontarne le strategie negoziali, questo è in misura sempre crescente connesso alla mutata volontà degli Stati Uniti di definire la mappa dei propri interessi prioritari nel mondo. Non già un declino militare ed economico, dunque, ma più semplicemente un nuovo orientamento delle opportunità, in direzione di paesi e contesti geografici che presentano indici della stabilità differenti rispetto a quelli delle principali aree di crisi. Al tempo stesso, come nel caso dell’Africa, gli Usa hanno compreso come il trasferimento a terzi della responsabilità operativa per la gestione della sicurezza (caso Amisom in Somalia, per esempio) costituisse una priorità assoluta per impedire agli attori dei conflitti di individuare una regia esterna nella lotta ai fenomeni del jihadismo e della criminalità. Questo approccio si è tradotto anche nell’adozione di un profilo di bassa visibilità operativa, come dimostrato per esempio dal ricorso ai droni, o alle forze speciali in supporto delle unità locali. Impedendo anche in questo caso di far percepire la capacità di fuoco sul terreno come sola espressione delle forze occidentali, alimentando fenomeni anti-americani da un lato, e indebolendo la credibilità degli attori regionali dall’altro.

L’Europa e le crisi internazionali: proiezione e limiti della visione europea

Solo nel corso degli ultimi dieci anni l’Unione Europea ha manifestato un concreto interesse nello svolgere un ruolo attivo nella gestione delle crisi internazionali, e nella prevenzione dei conflitti. Con lo sviluppo e il progredire della Politica di sicurezza e difesa comune, faticosamente emersa dall’immobilismo degli anni Ottanta e Novanta, l’Unione Europea ha acquisito una crescente capacità operativa nella gestione delle crisi, riuscendo a dislocare progressivamente sul terreno un numero sempre maggiore di unità di varia dimensione impegnate principalmente in missioni di stabilizzazione. Dal 2003 a oggi si sono quindi moltiplicate le operazioni internazionali gestite direttamente dall’Unione Europea, in un crescendo di capacità che ha permesso di spingersi nei principali teatri di crisi internazionali, affiancando le missioni Un e Nato, o gestendo in modo indipendente la propria capacità operativa.

L’obiettivo principale dell’accresciuta capacità europea è quello di porsi come attore in grado non solo di intervenire nel processo di gestione delle crisi in atto, fornendo competenze di varia natura e mutevole ampiezza, ma anche e soprattutto come forza militare capace di rappresentare un deterrente ai conflitti, esercitando la capacità militare come strumento di prevenzione attiva. Per realizzare questo obiettivo, tuttavia, l’Unione Europea avrebbe dovuto disegnare prima – e realizzare poi – un’architettura di strutture specificamente dedicata alla gestione di compiti di tale complessità, in grado di poter agilmente affrontare l’insieme delle molteplici e articolate esigenze che le fasi preparatorie e operative delle moderne missioni richiedono. Al contrario, questa capacità è sistematicamente mancata, facendo ampio ricorso quindi alla capacità di pianificazione, logistica ed operativa dei diversi paesi membri. Con tutto ciò che ne è derivato in termini di standard operativi e capacità di proiezione.

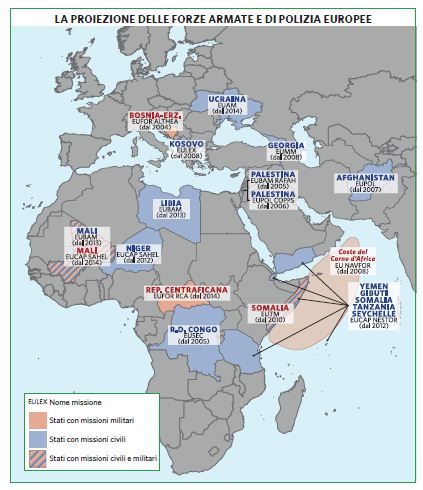

L’Unione Europea è oggi impegnata in cinque missioni militari e dodici missioni civili, dislocate prevalentemente in Africa, e poi in Asia e in Europa. Le missioni militari attive sono la Eufor Althea in Bosnia Herzegovina, avviata nel 2004, la Eutm Mali avviata nel 2013, la Erfor Rca nella Repubblica Centrafricana avviata nel 2014, e le due missioni in Somalia Eutm, avviata nel 2010, ed Eu Navfor Atalanta, avviata nel 2008 come strumento di lotta alla pirateria. Le missioni di Polizia sono invece operative in Afghanistan, in Ucraina e Bielorussia, nei Territori Palestinesi, in Kosovo, in Libia, in Mali, in Niger, nella Repubblica Democratica del Congo, in Georgia, a Gibuti, in Somalia, alle Seychelles, in Tanzania e nello Yemen.

Una proiezione considerevole, per un attore come l’Unione Europea che, di fatto, non esprime una politica estera e di difesa comune, non dispone di una forza militare congiunta a livello continentale, dovendo di volta in volta definire e organizzare il proprio impegno attraverso una complessa mediazione politica all’interno della propria compagine. E non sono mancate le critiche, soprattutto in tempi più recenti, relativamente alla scelta di missioni da alcuni Stati membri interpretate come tentativi di altri, e in particolar modo le ex potenze coloniali, di utilizzare lo strumento della proiezione europea per consolidare interessi squisitamente nazionali. Le critiche hanno tuttavia interessato anche la capacità stessa di poter organizzare e sostenere missioni giudicate troppo ambiziose per la struttura logistico-operativa dell’Unione Europea, e in particolar modo quelle militari di più recente attivazione in territorio africano. Mentre da un lato, quindi, l’esperienza delle missioni di polizia è stata generalmente positiva, nonché oggetto di apprezzamento sul piano internazionale, quella delle missioni militari ha conosciuto alterne fortune.

Su un piano più generale, tuttavia, il vero nodo irrisolto resta da un lato quello dell’architettura delle istituzioni deputate alla gestione delle operazioni, e dall’altro quello di un effettivo meccanismo politico che sia in grado di sostenere politicamente la capacità delle missioni. Delineandosi ancora una volta il quadro di debolezza dell’Unione Europea sotto il profilo della coesione politica e della volontà di proiezione internazionale.

Conclusioni

A venticinque anni dalla caduta del muro di Berlino, evento simbolo che ha caratterizzato la fine della Guerra fredda, sono ancora lontane le prospettive di prosperità e stabilità auspicate dall’allora presidente americano George H.W. Bush. La fine del confronto tra blocchi ha scatenato una lunga serie di conflitti, dando vita a forme di minaccia di nuova concezione e di più difficile contenimento. L’Un ha cercato di contribuire alla stabilità internazionale proponendosi come attore convenzionale e senza adeguare le proprie capacità al mutato contesto di crisi internazionale, rovinosamente dimostrando la sua inadeguatezza nella ex Iugoslavia e in Somalia. Gli Stati Uniti hanno al contrario cercato di assumere il ruolo di dominus del nuovo mondo unipolare, trascurando anch’essi tuttavia di adeguare la propria capacità di proiezione alla nuova dimensione asimmetrica e non convenzionale dei conflitti. Impegnandosi in tal modo in due crisi lunghe e di difficile soluzione, prima in Iraq e poi in Afghanistan. L’Unione Europea, infine, ha dimostrato una reale capacità di proiezione dei propri contingenti soltanto a partire dal 2004, avviando una serie di operazioni di polizia di dimensioni modeste ma tutto sommato efficaci. Più controversa invece la capacità di proiezione delle missioni militari, ancora frustrate da un’evidente inadeguatezza politica e logistico-organizzativa dell’Eu, la cui esperienza sul campo è ancora oggetto di valutazione.

Nessuno dei grandi attori, quindi, ha saputo efficacemente ideare ed adottare nuove strategie di contenimento delle crisi e di prevenzione dei conflitti, limitandosi ad adeguare le proprie capacità alle esigenze operative sul terreno. Gli equilibri unipolari determinati dai grandi mutamenti globali hanno poi determinato la crescente percezione di una ingerenza occidentale in gran parte del cosiddetto ‘terzo mondo’, alimentando il radicalismo e conseguentemente l’instabilità in aree sempre più vaste del pianeta. Le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e l’Europa hanno dimostrato una scarsa capacità di adattamento al mutato contesto della minaccia, adottando per lungo tempo soluzioni non idonee al contenimento di rischi non convenzionali e di modalità asimmetriche di condotta delle crisi. Solo in tempi più recenti, soprattutto grazie alla prolungata esperienza del peacekeeping, ha iniziato a prendere forma una più consistente capacità di peace-enforcement e di peace-building, attribuendo alle componenti militari impegnate nei vari teatri operativi compiti e funzioni più mirati e funzionali alla prevenzione e al contenimento della conflittualità. Appare ancora lontano, tuttavia, l’obiettivo di riuscire a sviluppare una effettiva capacità di prevenzione dei conflitti, così come una contestuale capacità di adottare linee di intervento politico ed economico non percepibili come delle vere e proprie attività di ingerenza.

Per saperne di più

B. Conforti, C. Focarelli(2012) Le Nazioni Unite, Cedam, Padova.

A. DeGuttry, F. Pagani(2010) Le Nazioni Unite. Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva, Il Mulino, Bologna.

M. Del Pero (2011) Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2011, Laterza, Roma-Bari.

M. Del Pero (2014) La guerra fredda, Carocci Editore, Roma.

P. Foradori(2007) Caschi Blu e processi di democratizzazione. Le operazioni di peacekeeping dell’ONU e la promozione della democrazia, Vita e Pensiero, Milano.

M. Frulli(2012) Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, continuità di un modello normativo, Editoriale Scientifica, Napoli.

P.S. Graglia (2011) L’Unione Europea, Il Mulino, Bologna.

G. Mammarella, P. Cacace(2013) Storia e politica dell’Unione Europea, Laterza, Roma-Bari.

S. Marchisio (2012) L’Onu. Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino, Bologna.

F. Martinelli(2014) Le politiche dell’Unione Europea, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli.

S. Romano (2014) Il declino dell’impero americano, Longanesi, Milano.

A. Testi(2014) Il secolo americano, Il Mulino, Bologna.

Approfondimento

In occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione del think tank tedesco per gli affari e la sicurezza internazionali Swp (Stiftung Wissenschaft und Politik), nell’ottobre 2012, l’allora ministro degli esteri di Berlino Guido Westerwelle prendeva atto di come la politica estera contemporanea fosse ormai condotta all’interno di una vera e propria rete di attori statali e non statali. Westerwelle proseguiva il suo discorso spiegando che in un tale contesto dovevano necessariamente mutare anche le funzioni tipiche del ministero degli esteri: quest’ultimo deve avere funzioni di coordinamento e di costruzione di partnership volte a favorire un lavoro congiunto di tutti i cosiddetti portatori di interesse della politica estera, pur rimanendo la cabina di regia di un meccanismo decisionale quanto mai complesso.

La descrizione del nuovo funzionamento della politica estera da parte di Westerwelle non è lontana da una concezione che si avvicina, nell’ambito delle scienze sociali, più alla letteratura delle politiche pubbliche che a quella delle relazioni internazionali. Se infatti quest’ultima è una disciplina che ha fino ad ora contribuito a costituire una vasta letteratura stato-centrica e unitaria, l’approccio delle politiche pubbliche è da sempre stato maggiormente incline a considerare modelli pluralisti, cosiddetti multi-attoriali. Tali modelli sono, tuttavia, stati adottati soprattutto nella spiegazioni di politiche diverse dalla politica estera, poiché il livello nazionale e quello internazionale hanno per così dire camminato su binari disciplinari paralleli. Ciò nonostante diversi sforzi, come ad esempio gli studi di Robert Putnam alla fine degli anni Ottanta, abbiano tentato di conciliare due aspetti che sono ormai difficilmente scindibili.

Oggi nello studio della politica estera non è più possibile prendere in considerazione un unico, seppur importante, decisore centrale (‘lo stato’), ma occorre considerare anche i cosiddetti attori non statali. Si consideri che secondo una recente definizione di Giliberto Capano – uno dei principali studiosi della disciplina in Italia – la politica pubblica è un fenomeno complesso nel quale elementi istituzionali, regole formali, idee, interessi e istituzioni politiche, interagiscono, spesso attraverso la strutturazione di network. È proprio a tali network formali o informali che partecipano una moltitudine di attori o coalizioni di attori, così che il processo decisionale diviene, come è stato definito negli anni ottanta dalla studiosa americana Carol Weiss, diffuso. Questo non significa attribuire forzatamente un peso eccessivo ad attori meno rilevanti dello stato. Significa, invece, riconoscere che nella creazione, ideazione e formulazione della politica estera è innegabile che ormai diverse organizzazioni (tra cui diversi gruppi di interesse, think tank, media, Ong, ecc.) competono o interagiscono, secondo diverse strategie, per influenzare talora il dibattito pubblico, talvolta il dibattito dei decisori pubblici.

Una delle ragioni principali che ha relegato lo studio degli attori non statali e, in particolare quelli della politica estera, ai margini della letteratura, è dipeso dal fatto che il loro impatto è difficile da accertare, tanto più da misurare. Questo perché come ha notato il politologo americano Donald Abelson in una vera e propria arena sempre più affollata di opinioni è difficile isolare la o le voci che sono in grado di fare la differenza. A complicare un tale scenario vi sarebbero poi le osservazioni secondo cui il contesto in cui gli attori delle politiche operano non è soltanto un contesto nazionale, ma si sarebbe trans-nazionalizzato. Occorre tuttavia ricordare come a oggi il sistema politico cui questi attori fanno riferimento (siano essi operanti a livello nazionale o transnazionale) influenza a sua volta le loro strategie e la loro azione ultima. In ultimo, nessuno di questi attori ha la responsabilità di governare. Cosa che li rende ancora più difficili da analizzare. Eppure, secondo una ricerca sulla politica estera statunitense degli studiosi Lawrence Jacobs e Benjamin Page, pubblicata nel 2006 dalla prestigiosa American Political Science Review, emergerebbe come alcuni attori non statali sono più influenti di altri. È questo il caso in primo luogo dei gruppi di interesse e in secondo luogo degli esperti. Considerati i più influenti tra gli attori non statali perché spesso operano a favore di una non definizione dell’agenda politica, i gruppi hanno a disposizioni diversi strumenti per influenzare il policy-making. Uno di questi è noto come lobbying, ovvero un insieme di strategie e tattiche che possono avere natura anche transnazionale, volte ad assicurarsi, per esempio, regimi fiscali e condizioni economiche e del mercato del lavoro favorevoli. Un altro strumento è invece noto come advocacy. Quest’ultimo è appannaggio non solo dei gruppi ma anche dei think tank e costituisce l’insieme di azioni volte a supportare e promuovere una posizione di policy ben definita su determinate questioni. L’advocacy, in questo contesto, è lo strumento attraverso cui è possibile creare o mantenere vivo un dibattito pubblico su una questione saliente. In entrambi i casi descritti, non si può più fingere che questi strumenti non siano utilizzati con diversi gradi di efficacia nelle numerose questioni che vanno sotto la dicitura ‘politica estera’ da attori che non appartengono al governo, al ministero o alla diplomazia ufficiale. Il loro ruolo è tale che la loro azione ha contribuito a coniare il concetto di track two o di diplomazia parallela, un ambito ancora poco osservato in cui esperti e rappresentanti della società civile, separatamente o insieme a rappresentanti dei governi o delle amministrazioni, si incontrano in luoghi lontani dai riflettori per cercare soluzioni condivise a situazioni di crisi internazionali.

di Anna Longhini

Approfondimento

La natura dei conflitti contemporanei è mutata dai conflitti tradizionali territoriali tra stati, a conflitti tra stati e attori non statuali con enorme disparità di mezzi e con scopi diversi dalla conquista di territori. La guerra asimmetrica è un conflitto non dichiarato, con notevole disparità di risorse militari o finanziarie e nello status dei due contendenti. Il contendente militarmente ed economicamente più forte deve difendersi da un avversario difficilmente individuabile, trovandosi in situazione di svantaggio.

In origine, il termine è nato come reazione al dibattito negli anni Novanta sulle dottrine militari degli Stati Uniti per la rivoluzione negli affari militari (Revolution in Military Affairs: Rma) intesa come applicazione del progresso scientifico e tecnologico all’organizzazione delle forze armate e ai metodi di guerra, tesa ad ottenere un mutamento nella natura stessa e del modo di condurre la guerra. La prima guerra del Golfo del 1991 fu secondo alcuni la conferma che la superiorità tecnologica degli Stati Uniti si traduceva in superiorità politico-militare. Attraverso l’influenza negli anni Novanta del pensiero strategico cinese, il termine ‘guerra asimmetrica’ prese l’accezione di un conflitto condotto con risorse scarse e metodi di guerra non convenzionali per colmare le proprie carenze militari, tecnologiche e finanziarie, trasformando i punti di debolezza in punti di forza per colpire l’avversario dove non se lo aspetta e creare forti choc psicologici.

A influenzare il dibattito strategico furono in particolare, il successo letterario del classico L’arte della guerra di Sun Tzu e soprattutto il libro Guerra senza limiti: L’arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione pubblicato nel 1999 da Qiao Liang e Wang Xiangsui, due colonnelli superiori dell’aeronautica militare cinese. Analizzando i fenomeni degli anni Novanta, soprattutto le biotecnologie, la rivoluzione informatica e la globalizzazione del commercio e dei capitali, Liang e Xiangsui indicavano nella guerra del Golfo del 1991 l’inizio di una mutazione nella natura e nella funzione della guerra, tale da considerare come forme di un altro genere di guerra le crisi finanziarie delle tigri asiatiche del 1997, quella russa del 1998, gli attacchi terroristici alla metropolitana di Tokyo del 1995 o di Bin Laden in Sudan nel 1998 e gli attacchi informatici perpetrati da singoli individui. La Cina aveva capacità militari tecnologiche e operative inadeguate rispetto a quelle dimostrate dagli Stati Uniti e non doveva rischiare un conflitto globale, in caso di conflitto regionale o locale nello stretto di Taiwan. Travisando il concetto americano di operazioni militari diverse dalla guerra (Mootw), la guerra poteva essere condotta in ogni campo: politico, tecnologico, commerciale, finanziario, culturale o mediatico, soprattutto combinando e addizionando ai metodi militari altri metodi in maniera ibrida, in modo da moltiplicare gli effetti letali, causando danni enormi.

Gli attacchi dell’11 settembre rappresentano la definitiva affermazione del termine guerra asimmetrica. Gli attacchi alle torri gemelle del World Trade Center di New York sono stati asimmetrici negli obiettivi (edifici civili occupati da aziende private e finanziarie), nel metodo (utilizzo di un aereo passeggeri dirottato e non di ordigni esplosivi o di un’arma in senso proprio) e negli effetti economici: un attacco finanziato con poche migliaia di dollari ha provocato danni per 32,5 miliardi di dollari (40 miliardi al valore corrente) senza contare la speculazione finanziaria avvenuta nelle borse internazionali nei giorni immediatamente successivi all’attacco. Dopo l’11 settembre, il termine guerra asimmetrica è riferito nel linguaggio comune alla natura del conflitto e a metodi di guerra e obiettivi diversi da quelli tradizionali, condotta da soggetti difficilmente individuabili con risorse limitate. Si confonde spesso con metodi o tipologie di conflitti a bassa intensità o locali che implicano strategie e tattiche di guerra non convenzionale, in cui i contendenti più deboli cercano di usare una strategia in grado di compensare le proprie carenze quantitative e qualitative (Mootw, guerriglia, insurrezione, lotta di liberazione nazionale o post-coloniale, terrorismo interno e internazionale).

Un peculiare aspetto della guerra asimmetrica è l’attacco sistematico alle infrastrutture informatiche di un paese. Il caso più noto è avvenuto in Estonia nel 2007, con attacchi tesi a paralizzare i sistemi informatici (Distributed Denial of Service: Ddos) di istituzioni pubbliche, banche e imprese private interrompendo il funzionamento dei servizi essenziali e creando enorme danno economico all’intero sistema paese oltre a un danno reputazionale. Nel caso dell’Estonia l’asimmetria si verificò per quanto riguarda gli autori (gruppi di hacker difficilmente identificabili); gli obiettivi (tutti civili e soprattutto privati); i mezzi (reti di computer infettati o botnet) e gli effetti economici (investimenti di poche migliaia di euro rispetto a danni stimati per milioni; solo la banca Hansabank dichiarò danni per 1 milione di dollari). Esempio di metodi ibridi nella guerra asimmetrica è stato l’attacco russo alla Georgia nell’agosto 2008, dove l’attacco convenzionale o ‘cinetico’ fu accompagnato da una campagna di attacchi informatici simile a quella in Estonia, paralizzando le infrastrutture informatiche della Georgia e creando un danno reputazionale.

di Claudio Catalano

Approfondimento

L’Unione Europea (Eu) si è dotata in tempi recenti di una politica di difesa. Il trattato per la Comunità europea di difesa (Ced) del 1952 che istituiva un esercito europeo composto da unità nazionali, fu rigettato dal senato francese nell’agosto 1954. L’integrazione europea abbandonò l’approccio federalista di cessione di sovranità su funzioni essenziali per lo stato come la difesa e si affermò il metodo funzionalista su materie economiche. Nell’ottobre 1954, Germania e Italia aderirono al Trattato di Bruxelles, accordo difensivo del 1948 tra Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, creando l’Unione Europea Occidentale (Ueo). La difesa collettiva in Europa rimase di competenza dell’Alleanza Atlantica e in minor misura dell’Ueo.

Scomparsa la minaccia sovietica, gli stati europei istituirono la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) con il Trattato sull’Eu firmato a Maastricht nel dicembre 1991, indicando la politica di difesa come un processo di cui la Ueo era parte integrante attraverso l’accesso a capacità militari. La ‘Dichiarazione di Petersberg’ dei ministri Ueo del giugno 1992 mise a disposizione Ueo unità militari per assolvere i ‘compiti di Petersberg’: missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e missioni di unità di combattimento nella gestione crisi, incluse missioni tese al ristabilimento della pace.

Nelle crisi balcaniche degli anni Novanta, l’Eu si limitò ad aiuti economici e umanitari e gli stati membri intervennero individualmente o attraverso la Nato. Sull’esperienza della missione Nato Ifor in Bosnia, il Consiglio ministeriale atlantico di Berlino del giugno 1996 propose un’Identità europea sicurezza e difesa (Esdi) tra gli stati europei Nato, acconsentendo con gli accordi ‘Berlin’ ad assegnare all’Ueo proprie strutture o procedure per i compiti di Petersberg dove la Nato non fosse coinvolta. Per questo, il trattato di Amsterdam del 1997 incorporò nella Eu i compiti di Petersberg. Concluso l’intervento in Kosovo, al vertice Nato a Washington ad aprile 1999, gli Stati Uniti sostennero l’Esdi, auspicando una difesa europea per rafforzare la Nato, ponendo limiti a: duplicazione rispetto alla Nato; distacco dal concetto strategico; discriminazione di membri, come la Turchia.

Da giugno 1999, il Consiglio Europeo di Colonia iniziò lo sviluppo della Politica europea in materia di sicurezza e difesa (Pesd). L’obiettivo primario di Helsinki deciso nel consiglio di Helsinki del dicembre 1999 impegnava gli stati membri a schierare entro 60 giorni e mantenere per un anno una forza di reazione rapida (Rrf) di 60.000 persone per assolvere ai compiti di Petersberg. Alla conferenza sull’impegno di capacità del novembre 2000 gli stati membri assegnarono al catalogo delle forze di Helsinki più di 100.000 persone con 400 aerei e 100 navi. Il Consiglio di Nizza del dicembre 2000 inserì la Pesd nell’omonimo trattato e definì nelle sue conclusioni le strutture permanenti: Comitato politico e di sicurezza (Cops) a livello di direttori politici; Comitato militare dell’UE (Eumc) composto dai capi di stato maggiore della difesa degli stati membri e dai loro delegati; stato maggiore dell‘UE (Eums) con militari distaccati presso il Consiglio Eu. Il consiglio Ueo a Marsiglia del novembre 2000 decise lo scioglimento dell’Ueo, che cessò di esistere nel luglio 2001, e il trasferimento dei compiti e delle strutture alla Pesd. Per le operazioni militari, non potendo creare duplicazioni, la Eu doveva richiedere l’utilizzo di procedure, regole e capacità di pianificazione alla Nato. La dichiarazione Nato-Eu sulla Pesd del dicembre 2002 e gli accordi ‘Berlin Plus’ nel marzo 2003 per l’utilizzo di risorse Nato per la gestione militare delle crisi, permisero di inviare la prima missione militare Pesd Concordia in Macedonia (Fyrom) a sostituzione della missione Nato da marzo a dicembre 2003.

Nel 2003, la crisi in Iraq creò frizioni tra gli stati favorevoli all’intervento, come il Regno Unito e i paesi dell’Europa centro-orientale e i contrari, come Francia, Germania, Belgio, che proposero la creazione di un comando autonomo Eu a Tervuren, Bruxelles, a duplicazione del comando Nato. Il contrasto fu risolto con l’accordo del dicembre 2003 sull’utilizzo Eu di comandi Nato, in operazioni militari Nato-Eu o dei comandi operativi di Francia, Grecia, Italia e Regno Unito per missioni europee. Si creò la cellula Eu al comando Nato Shapee un collegamento Nato presso Eums. Nel dicembre 2004, questo schema permise alla Eu di sostituire Nato Sfor con una forza europea nella missione Althea in Bosnia, a oggi la maggiore operazione militare Eu. La Rrf, che doveva divenire operativa nel 2003, rimase sulla carta, così Francia e Regno Unito proposero al vertice bilaterale di Le Touquet del febbraio 2003 di creare dei gruppi tattici (battlegroup), proposta formalmente accettata dal Consiglio Europeo nel giugno 2004. Il battlegroup è una brigata interforze nazionale o multinazionale guidata da una nazione quadro a impiego rapido in missioni autonome per compiti di Petersberg o della Strategia europea di sicurezza del 2003. La capacità operativa iniziale fu dichiarata il 1° gennaio 2005 e la piena capacità due anni dopo, con due battlegroup in pronto impiego a rotazione per sei mesi. I battlegroup non sono mai stati utilizzati per problemi di autorizzazioni parlamentari nazionali e il relativo concetto è oggi in revisione.

Il trattato di Lisbona del 2007 ha rinominato la Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) confermando le strutture militari esistenti, includendo una clausola di solidarietà tra gli stati membri e allargando i compiti. In più di 10 anni, l’Eu è intervenuta con quasi 30 missioni in tre continenti. Nel 2014, l’Eu schiera 7000 persone, di cui 3000 militari, in 17 missioni: 12 civili e 5 militari.

di Claudio Catalano