Vecchie e nuove guerre

Per quasi mezzo secolo, dopo il 1945, il mondo ha temuto che il sistema politico internazionale a base bipolare – e puntello atomico – avrebbe potuto essere messo in discussione solo da una grande guerra generale nucleare: quella stessa guerra che le due superpotenze, Usa e Urss, segretamente e quotidianamente preparavano. Né la decolonizzazione dei grandi imperi coloniali europei d’Africa e d’Asia, né la conseguente apparizione di un movimento di stati non allineati modificarono molto i termini della questione. Il sistema politico della Guerra fredda a livello militare si fondava su due pilastri interconnessi: 1) prevedeva sul fronte principale europeo-sovietico un contraddittorio sistema di minaccia e contemporanea dissuasione del rischio bellico, sia pur in un crescendo tecnologico e di distruttività, e 2) tollerava una serie assai ampia di conflitti limitati alla sua periferia, nel Terzo mondo. Lo spazio della guerra, in questo sistema politico segnato dall’epocale novità della minaccia nucleare, sembrava dividersi fra grande guerra generale atomica preparata e minacciata, e guerre limitate – non di rado internazionalizzate, anche micidiali e atroci ma contenute – nel Terzo mondo. Per quasi mezzo secolo le regole e lo spazio della guerra, la sua grammatica, furono queste.

Dopo quasi mezzo secolo il sistema politico è cambiato, o meglio ha iniziato a cambiare. Il 9 novembre 1989 a Berlino una folla variopinta di uomini e donne di tutte le età diede l’assalto al muro eretto nel 1961, senza che – questa era una novità – le guardie dell’allora filosovietica Repubblica Democratica Tedesca sparassero. Il muro fu demolito. La ‘caduta del muro di Berlino’ e più tardi la firma, il 26 dicembre 1991, della dissoluzione dell’Unione Sovietica (arrivata peraltro a seguito della secessione delle repubbliche baltiche, di un colpo militare nell’agosto, della separazione della Russia da Ucraina e Bielorussia, nonché delle dimissioni del presidente riformista Michail Gorbačëv) certificarono il disfacimento del ‘campo socialista’ e con esso la fine della Guerra fredda. Tutto questo aveva una connessione diretta con la sfera della conflittualità internazionale e della guerra. Quando l’Iraq invase il Kuwait (2 agosto 1990), le Nazioni Unite (Un) reagirono e gli Stati Uniti intervennero direttamente, organizzando una Coalizione internazionale che portò in Medio Oriente (17 gennaio-28 febbraio 1991) quasi un milione di soldati: qualcosa di impensabile, al tempo della Guerra fredda, quando le superpotenze avevano assistito (o fomentato) al dilaniarsi dell’area in una serie inesausta di conflitti arabo-israeliani e di attacchi terroristici.

Circa una decina di anni più tardi, un pugno di terroristi ben addestrati prese il controllo di alcuni aeroplani di compagnie aeree statunitensi. Il dirottamento aereo non aveva però lo scopo, come in altri casi, di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema politico, bensì di colpire e umiliare la potenza statunitense, l’unica sopravvissuta alla Guerra fredda. Più di quelli miranti al Pentagono e al Congresso, fece sensazione la fine dei due aerei lanciati contro un’icona del libero commercio, le Torri gemelle del World Trade Center di New York, che non ressero all’impatto e provocarono alcune migliaia di morti. Non solo gli Usa ma l’opinione pubblica mondiale rimase colpita dal terrorismo internazionale di al-Qaida. Washington dichiarava pubblicamente una «guerra globale al terrorismo», che avrebbe portato alle guerre in Afghanistan e in Iraq, in un’atmosfera presto dipinta come una crociata all’interno di uno scontro fra civiltà. La nuova rilevanza assunta nel post-bipolarismo dagli attori sub-statuali non poteva essere maggiormente enfatizzata, se persino l’unica grande potenza dichiarava guerra a un nemico inafferrabile e sfuggente.

Ancora una decina di anni e fra 2010 e 2011 alcuni paesi arabi sono stati percorsi da una ventata di moti e proteste. Si tratta di agitazioni che hanno pochi paragoni storici, a parte quelle successive alla Prima guerra mondiale, fra 1919 e 1923, e quelle degli anni delle decolonizzazioni e delle indipendenze anticoloniali fra 1945 e 1960. Questa volta a subire le conseguenze della protesta sono però stati, in forme diverse, i regimi politici arabi, considerati moderati dalle potenze occidentali loro alleate, ma visti come autoritari dall’opinione pubblica e popolare locale: il leader tunisino Zayn al-Abidīn Ben Alī lascia il paese il 14 gennaio 2011; nell’assai più grande e importante Egitto il presidente Hosni Mubarak, in carica dal 1979, è costretto alle dimissioni l’11 febbraio; nel marzo viene messa in discussione persino la ‘Giamahiria’ del colonnello e qaid libico Mu‘ammar Gheddafi. Ma la protesta è più generale, e va dal Marocco allo Yemen, lambendo l’Arabia Saudita e riattizzando le opposizioni persino in Iran.

Le radicali trasformazioni politiche del 1989-91, del 2001 e del 2011 hanno avuto portate diverse e diverse incidenze sul sistema politico internazionale quale il secondo conflitto mondiale l’aveva definito avviando un mezzo secolo di Guerra fredda: nel primo caso una superpotenza è implosa e scomparsa, nel secondo l’altra superpotenza residua (appesantita dall’overstretching dei compiti e da alcune specifiche scelte delle amministrazioni statunitensi, a partire da quelle repubblicane e neoconservatrici di George W. Bush) ha mostrato alcune sue fragilità, pur rimanendo saldamente in piedi; nel terzo caso non è chiaro se la protesta segnerà davvero una soluzione di continuità nella storia politica dei paesi arabi coinvolti. Certo tutti assieme sono eventi che disegnano il perimetro di un mondo molto diverso da quello congelato e irrigidito dalla contrapposizioni Est-Ovest e Nord-Sud del tempo della Guerra fredda.

Queste rilevanti trasformazioni nel sistema politico non potevano non causare parallele trasformazioni nel sistema della guerra. Ma quali? A sistema politico nuovo, guerre nuove?

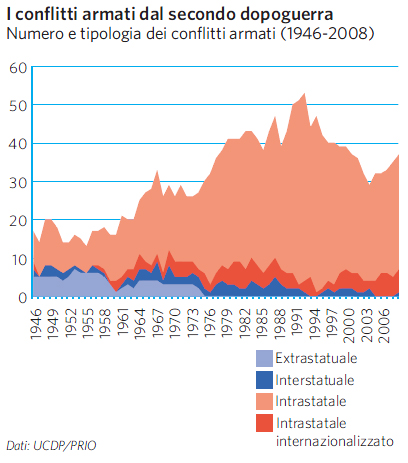

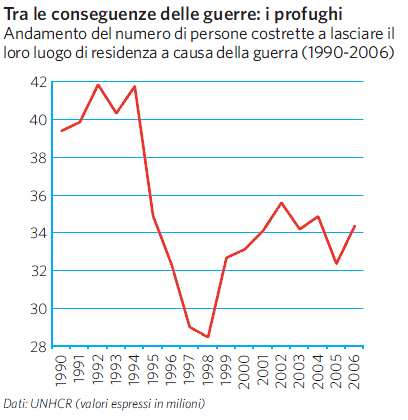

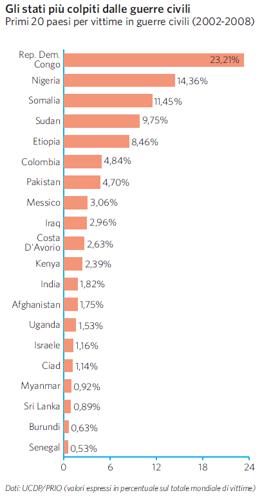

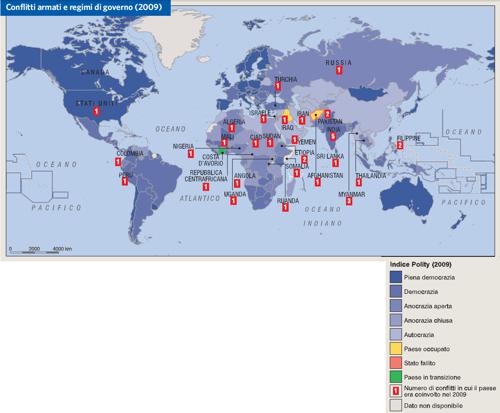

Il numero di guerre civili è aumentato da 8 nel 1946 a 49 nel 1992, per poi calare di più di un terzo nel quindicennio successivo.

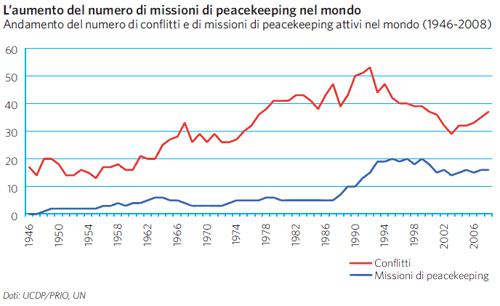

Tra il 1948 e il 1989 è stata attivata in media una missione di pace ogni due anni. Dalla fine della Guerra fredda a oggi questo numero è quintuplicato.

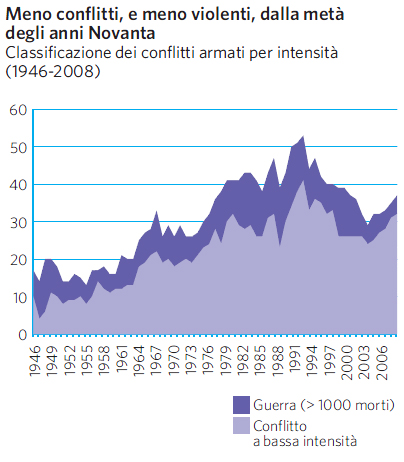

Nel 1999, per ogni guerra combattuta nel mondo c’erano 2 conflitti a bassa intensità (meno di 1000 morti all’anno): nel 2008 questo rapporto era salito a ben 6,4 conflitti a bassa intensità per ogni guerra.

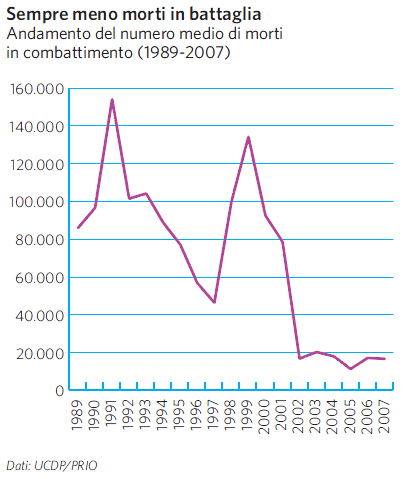

Tra il 1946 e il 1989 il numero medio annuo di morti in battaglia superava i 200.000, mentre negli ultimi vent’anni è sceso a 68.000, per dimezzarsi ulteriormente dopo il 1999.

Una realtà apparentemente disordinata

In tanti cambiamenti dell’era post-bipolare in effetti non era, è non è stato, facile decifrare la logica e la grammatica della guerra. Superate le contrapposizioni tipiche della Guerra fredda, le spiegazioni appunto più facili e ideologiche – ma anche più caduche e superficiali – non erano più sufficienti. Se la guerra non era l’effetto né del perverso capitalismo occidentale, né dell’espansionista Orso sovietico-bolscevico, perché eserciti e popoli continuavano a spararsi addosso? Mostravano la corda anche spiegazioni più raffinate, come quelle per cui la guerra deperiva a causa dell’espansione dell’area democratica (la tesi della cosiddetta ‘pace democratica’) o dell’istituzionalizzazione dei legami risultanti dall’espansione della sfera delle organizzazioni internazionali.

Alla fine del bipolarismo erano infatti attivi nel mondo più di una cinquantina di conflitti armati maggiori, una parte dei quali poteva essere classificata come vere e proprie guerre. La maggior parte era fatta di conflitti intra-statali, localizzati nel Terzo mondo: una buona parte vedeva opposti regimi e movimenti (o milizie) secondo linee al tempo stesso politiche, etniche e ideologiche – evidente eredità, quest’ultima, della tramontata Guerra fredda. Nel trapasso da bipolarismo a post-bipolarismo, con l’implosione del campo sovietico e l’indebolimento di regimi ad esso legati, non mancavano inoltre guerre di fondazione di nuovi stati.

Il panorama appariva quindi piuttosto complesso e confuso. Già la guerra della Coalizione internazionale (la Coalition of the Willing) contro l’Iraq di Saddam Hussein del 1991 aveva fugato le speranze che il dopo Guerra fredda potesse svolgersi senza conflitti armati. Ma cosa potevano avere in comune con la colossale operazione Desert Storm, e fra loro, conflitti attivi in quel 1990 come, per esempio, la guerra su suolo irlandese del Regno Unito contro l’Ira (forse 29.000 regolari contro 200-500 armati in clandestinità) e quella concentrica scatenata in Iran, Iraq e Turchia contro le minoranze curde e le loro rappresentanze politiche (rigorosamente clandestine, al pari dell’Ira)? E cosa avevano in comune tutti questi conflitti interni europei e medio-orientali con la vera e propria guerra inter-statale fra India e Pakistan, che sempre in quel 1990 contrapponeva forze armate che avrebbero potuto arrivare a rispettivamente 1.250.000 e 550.000 soldati. C’erano inoltre le ‘guerre delle Nazioni Unite’ quando, di nuovo a guida Usa e mandato Un, una coalizione di forze fra il 1992 e il 1993 cercò di portare ordine e pace nella Somalia priva di governo (operazione Unitaf, o Restore Hope per gli statunitensi); ma il fatto che i contingenti si ritirarono ad uno ad uno senza aver ottenuto molto fece intravedere la debolezza di questi interventi dell’età post-bipolare (peraltro, a seguito dell’intervento e del ritiro, la Somalia sprofondò in un caos da cui ancora oggi non si è rialzata).

Quello che si notò subito dalla seconda metà degli anni Novanta era però che il numero dei conflitti armati maggiori, e al suo interno quello delle guerre, era in decrescita e non in crescita, com’era stato lungo tutto il secondo venticinquennio della Guerra fredda. Anche il loro carattere sembrava in trasformazione. Nel 1997, rilevavano gli annuari specializzati, per la prima volta il numero dei conflitti miranti al controllo del governo superava quello degli altri finalizzati al controllo di territori: erano guerre più politiche? In ogni caso, ciò non li rendeva meno cruenti: nello stesso 1997 ben quattro conflitti avevano fatto ciascuno più di mille morti in quel solo anno. Quanto poteva apparire di incoraggiante, in tutto questo, venne oscurato nella primavera-estate del 1994 dallo spaventoso genocidio avvenuto in Ruanda, che fece scomparire forse fra 800.000 e un milione di persone su poco più di sette milioni di abitanti.

La conflittualità post-bipolare non era però illogica come un genocidio apparentemente inspiegabile, e non proveniva solo dal Sud e dal Terzo mondo. In Europa, dopo anni di guerre intestine che già avevano dilaniato quella che era stata la grande Iugoslavia in vari piccoli stati indipendenti, la Serbia di Slobodan Milošević non accettò per il Kosovo una soluzione di fatto già accettata per la Bosnia e si apprestò a reprimere le radicali richieste di autonomia da parte del Kosovo. A sostegno di queste intervenne una parte della comunità internazionale e segnatamente gli Stati Uniti e la Nato, ancor più duramente di quanto avessero già fatto nella stessa area nel 1994. Era appunto la guerra del Kosovo (marzo-luglio 1999), il conflitto che introdusse nel linguaggio dei non iniziati il termine di ‘guerra asimmetrica’, per via dei bombardamenti aerei della Nato sulle forze serbe.

Mentre l’attenzione internazionale era – correttamente – attirata dalle conseguenze politiche della discesa in campo della Nato e degli Usa a sostegno di quello che si sarebbe rivelato un processo di disintegrazione della ‘Grande Serbia’, pochi però si curavano di quanto accadeva altrove. Fra Eritrea ed Etiopia si era scatenata una guerra di confine che avrebbe opposto per anni 55.000 soldati dal lato di Asmara e 80.000 da quello di Addis Abeba, impoverendo ulteriormente quelle disastrate economie. E soprattutto stava scatenandosi nel Congo (ex Zaire) una guerra (agosto 1998-luglio 2003) che avrebbe fatto già nei suoi primi soli tre anni 2,5 milioni di morti, di cui circa 350.000 per violenza bellica e il resto per fame, e 2,1 milioni di ‘displaced persons’: una vera ecatombe combattuta fra africani, monitorata con attenzione dalle borse internazionali, che quotavano le compagnie coinvolte nell’estrazione delle eccezionali materie prime del sottosuolo congolese, ma passata nel disinteresse delle opinioni pubbliche occidentali, attratte invece dallo scintillio tecnologico delle guerre asimmetriche nelle quali erano coinvolti soldati occidentali.

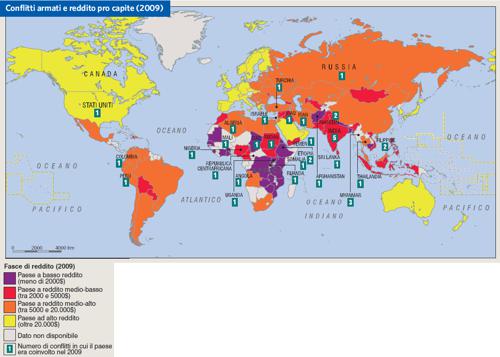

Chi invece si occupò del Congo, della Somalia, dell’Eritrea e delle altre crisi della stessa natura iniziò a codificare una nuova ‘regola’ della guerra post-bipolare: che, cioè, nel Terzo mondo il conflitto si avvicinava tanto più quanto a uno stato debole o addirittura fallito (‘weak’ e ‘failed State’) si accompagnavano ricche risorse naturali. Con questi presupposti, sarebbe infatti stato facile trovare un signore della guerra o un gruppo o una milizia locali, ma spesso con sostegni esterni, pronti a scatenare il conflitto.

Ma, finita ormai da un decennio la Guerra fredda, il post-bipolarismo non cessava di complicarsi. A guerre asimmetriche, genocidi apparentemente tribali e guerre di stati falliti, si assommò la ‘guerra dello scontro di civiltà’ (o meglio che tale fu ritenuta). Mentre la crescita economica dell’Occidente rallentava e mentre nel Terzo mondo il panorama andava differenziandosi fra aree e stati che riuscivano a prendere la via dello sviluppo auto-sostenuto e aree e stati invece che sembravano decadere sempre più, l’appello religioso e in genere identitario sembrava prendere sempre maggior forza dovunque: sia in Occidente (si pensi alla maggioranza conservatrice rigidamente cristiana di George W. Bush) sia soprattutto in Oriente, con una ripresa di forze dell’islamismo radicale. Preoccupanti segnali si diffondevano dovunque: dall’incapacità di dialogo in Algeria fra forze islamiste e forze laiche, sfociata fra il 1990 e il 1992 nella guerra civile (tra i 100.000 e i 150.000 morti in dieci anni), alla serie internazionale di attentati contro simboli statunitensi-occidentali in varie aree del pianeta. In ultima analisi, la tragica sintesi di tutto ciò finì per apparire il già ricordato devastante attacco agli Usa, fra New York e Washington, dell’11 settembre 2001. Bush jr reagì immediatamente, dichiarando subito una guerra interminabile e globale al terrorismo (per lui, islamista) e attaccando un mese dopo l’Afghanistan dei Taliban (7 ottobre 2001). Iniziava così un’altra guerra asimmetrica, che disarcionò il governo talebano ma non riuscì – da allora sino ad oggi – a portare la pace nel paese.

A quel punto, a fine 2001, fra guerre delle Nazioni Unite e interventi umanitari, guerre asimmetriche e guerre dei failed States, terrorismo transnazionale e Coalitions of the Willing della ‘guerra globale al terrore’ il quadro era ormai davvero piuttosto complesso. La rassicurante chiarezza della divisione ideologica della Guerra fredda era scomparsa. Peraltro, in quegli anni, come per esempio nel 2002, poteva accadere che, delle decine di conflitti armati maggiori in corso, solo uno (nel caso, quello fra India e Pakistan) fosse fra stati: tutti gli altri erano ormai a carattere intra-statuale.

L’anno successivo la visione diventava ancora più complessa, e non a caso persino l’Occidente si divideva. Di fronte alla spinta da parte statunitense di attaccare quell’Iraq di Saddam Hussein che si temeva disponesse di armi di distruzione di massa capaci di destabilizzare tutto il Medio Oriente, e non solo, potenze europee importanti come Francia e Germania si dissociarono. Un forte movimento pacifista internazionale si mise in marcia, e il 15 febbraio 2003 manifestazioni contro l’ipotesi di guerra si svolsero in tutto il pianeta. Ciò non arrestò Washington e non impedì la guerra in Iraq che, fra il 20 marzo e il 1 maggio 2003, portò i soldati della Coalizione a prendere Baghdad e Bush a dichiarare, un po’ affrettatamente in realtà, ‘missione compiuta’. La guerra tecnologica e asimmetrica aveva infatti vinto solo a metà: aveva sovvertito il regime, ma non era riuscita a importare in Iraq la democrazia (occidentale) e tanto meno a imporre la pace. Come nel 2001 in Afghanistan, nel 2003 si apriva nella terra fra i due fiumi un lungo e sanguinoso dopoguerra che, fra varie fasi, dura ancora oggi, senza che le forze statunitensi siano riuscite a pacificare l’area, pur essendo ormai sulla via del ritiro (ma all’inizio del 2011 almeno 50.000 soldati rimanevano ancora in Iraq).

Da allora non meno sanguinoso è stato il dopoguerra in Afghanistan, con il 2010 annus horribilis per numero di vittime occidentali e locali. E anche nei Balcani il conflitto aperto era stato sedato, ma affrontando costi e sollevando dubbi non indifferenti. Pur nella grande varietà di casi, la politica post-bipolare di cambio di regime e di esportazione della democrazia sulle baionette delle forze armate occidentali non aveva raggiunto i traguardi sperati.

Le spiegazioni della conflittualità internazionale coniate per l’età della Guerra fredda erano ritenute sempre più inadatte a dar conto di quella post-bipolare. Per spiegare la guerra gli analisti non si accontentavano più solo di politica internazionale e di strategia militare, ma invocavano la rilevanza dei fattori culturali, l’importanza delle identità collettive per le quali in quegli anni del post-Guerra fredda ci si batteva e parlavano ormai – oltre che di tutto quanto – di transnazionalità, frammentazione, violenza unilaterale contro i civili, persino di violenza criminale, ecc. Non era ritenuto più sufficiente occuparsi e garantire la sicurezza degli stati, ma si passava ormai a volere la ‘sicurezza umana’. È questo un punto su cui torneremo alla fine di queste pagine.

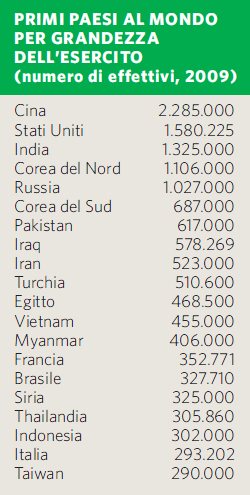

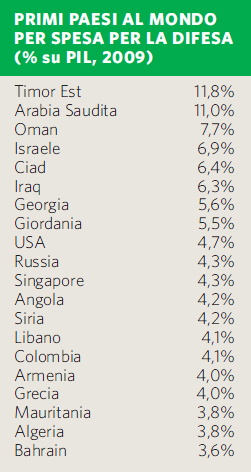

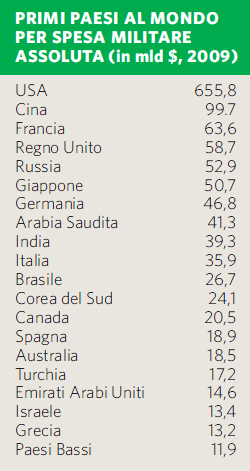

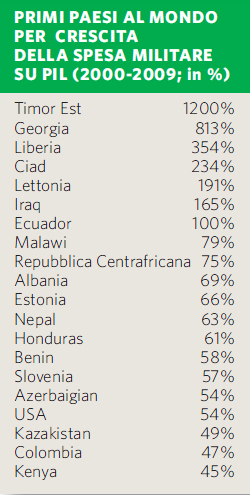

C’erano le ‘nuove’ guerre di cui abbiamo parlato: il terrorismo transnazionale (che menava fendenti sempre più dolorosi: solo per ricordarne alcuni, ottobre 2002 e settembre 2004, Mosca e Beslan; 11 marzo 2004, stazione di Atocha a Madrid; 7 luglio 2005, Londra; 11 luglio 2006, Mumbai); l’impegno globale degli Usa (le cui spese militari, per quanto possa riuscire difficile crederlo, ormai erano da sole più imponenti di quelle di tutti gli altri stati del pianeta messi assieme); i conflitti scatenati o minacciati da stati già detentori di o aspiranti a egemonie regionali (dall’Iran sciita alla Corea del Nord comunista, dall’India al Pakistan); le sfide allo status quo temute dagli Usa e portate da una potenza in straordinaria crescita economica come la Cina comunista e di mercato; sino a, lo si è visto più di recente fra 2010 e 2011, le sfide emergenti dai sinceri aneliti alla democrazia, come nel caso delle opinioni pubbliche arabe alle prese con regimi autoritari quali quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente. Molto di tutto questo era scarsamente pensabile, al tempo della Guerra fredda, e quindi è davvero ‘nuovo’.

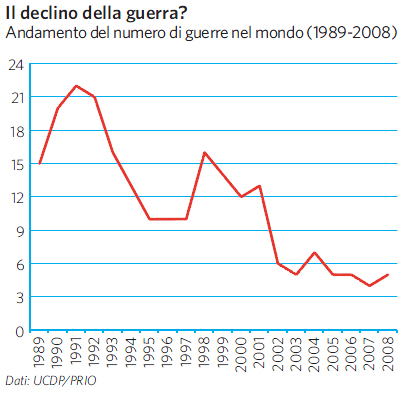

Eppure, pur non sapendo capire il perché, gli analisti osservavano che il numero complessivo delle guerre, superato il tornante 1998-2003, continuava a diminuire. Mutamenti c’erano stati, evidentemente, e anche notevoli rispetto alla Guerra fredda. Ma nel ventennio 1990-2009 il numero dei conflitti armati maggiori attivo annualmente era quasi dimezzato, da 31 a 16. Aspetto interessante, era cambiata la localizzazione dei conflitti: ai primi 31 paesi, in cui nel 1990 divampavano le fiamme della guerra, nel corso dei due decenni se ne erano aggiunti altri 23. Erano paesi diversi: vent’anni più tardi, nel 2009, solo 11 di quelli del 1990 erano ancora in preda a un conflitto. In una parola, la guerra si era estesa nel corso del post-bipolarismo, ma la maggior parte dei conflitti si era spenta. Detto altrimenti, anche se ‘nuove’, le guerre erano meno numerose e duravano meno che al tempo della Guerra fredda.

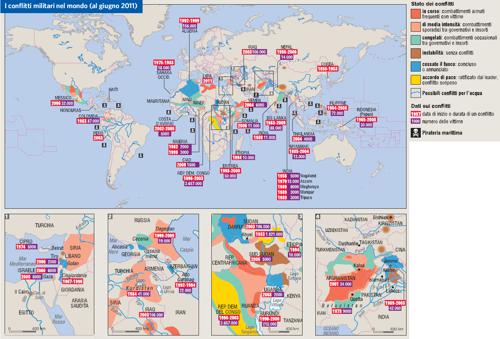

Inoltre sussistevano alcune continuità. Se si torna a guardare la geografia di quei conflitti, nello stesso ventennio post-bipolare, guardando ai continenti ove essi erano localizzati, il numero era dimezzato ma la proporzione tra le diverse aree geografiche rimaneva analoga: in Africa da 19 erano scesi a 12, nelle Americhe da 4 a 3, in Asia da 16 a 9, in Medio Oriente da 9 a 5. Unica eccezione era forse l’Europa, i cui conflitti scendevano da 8 a 1: dopo un ventennio post-bipolare, il Vecchio continente sembrava davvero ormai in pace. Come avremo meglio occasione di vedere più avanti, nonostante tanti cambiamenti, la gran parte dei conflitti e delle guerre continua a essere localizzata nel Terzo mondo.

La guerra del golfo (1991)

Se si considera che la fine del bipolarismo, o della Guerra fredda, si consumò fra la sigla del Trattato sulle armi convenzionali in Europa tra Usa e Urss (siglato il 19 novembre 1990 ma avviato nel 1987), la ‘caduta’ del muro di Berlino (9 novembre 1989) e la fine dell’Unione Sovietica (dicembre 1991), la guerra del Golfo fra la Coalizione internazionale e l’Iraq di Saddam Hussein (2 agosto 1990, invasione irachena del Kuwait - 28 febbraio 1991, cessate il fuoco dichiarato a Washington) fu al tempo stesso l’ultimo grande conflitto della Guerra fredda e il primo dell’età post-bipolare.

A livello militare una grande enfasi pubblica andò alle armi di nuova generazione, in primo luogo le smart bombs (‘bombe intelligenti’, ad alto contenuto informatico nei sistemi di guida). In realtà una parte consistente del conflitto fu combattuto secondo modalità tradizionali: fanteria, formazioni di carri, aeronautica da bombardamento. Il ritmo di alcune operazioni assieme alla assimmetria di potenza bellica fra la potenza guida della Coalizione, gli Usa, e l’avversario iracheno furono invece affatto nuove, e diedero un imprinting alla percezione della guerra come conflitto di tipo nuovo.

L'intervento in Somalia (1992-95)

Nel corso del 1991, quando il bipolarismo e la Guerra fredda erano ormai finiti, il mondo assisté all’emergere di una guerra civile in Somalia alla quale nessuna potenza occidentale sembrava davvero interessata a contribuire a porvi fine. Il 1992 trascorse scandito da un incrudelirsi della situazione locale e una ripetuta serie di risoluzioni delle Nazioni Unite, che via via allestirono l’operazione a guida della stessa organizzazione internazionale Unosom I e, vista la sua inefficacia, l’altra Unosom II, questa volta a guida Usa (il nome dell’operazione statunitense fu ‘Restore Hope’).

A livello militare, il primo intervento militare Un in Africa – la prima guerra delle Nazioni Unite dopo l’intervento nei Balcani – non diede però buona prova di sé né nella fase Unosom I, né nella successiva ‘americana’ Unosom II, con episodi addirittura drammatici (Black Hawk Down, 3-4 ottobre 1993) che spinsero il governo Usa a ritirarsi entro breve. Se il primo fallimento confermava apparentemente le critiche ‘realiste’, il secondo faceva intuire che non era solo con l’asimmetria tecnologica che l’Occidente avrebbe potuto prevalere nelle ‘guerre degli altri’.

Il genocidio in Ruanda (1994)

La porosità dei confini etnici e la natura scarsamente democratica dei regimi politici, assieme a una radicale difficoltà economica, ha spesso originato nella regione dei Grandi Laghi moti, ribellioni, colpi di stato. In Ruanda l’accordo faticosamente trovato dal presidente Juvénal Habyarimana, già leader di un regime monopartitico, il Mouvement Révolutionaire National pour le Développement, venne sfidato dal Rwandan Patriotic Front, che cercò a più riprese di sovvertirne il governo. Lo scontro politico, che aveva indubbiamente anche aspetti etnici di rivolta degli espatriati Tutsi contro gli Hutu al governo da qualche decennio, sfociò in un genocidio (aprile-luglio 1994) lanciato dal governo e da estremisti Hutu contro i Tutsi (ma anche contro gli Hutu moderati). Falsante era l’immagine riportata in Occidente di un genocidio spontaneo, apolitico, soltanto etnico, condotto solo a colpi di machete.

Un livello militare del tentativo occidentale di risolvere la crisi o di arginare il genocidio semplicemente non ci fu perché l’Occidente e le Nazioni Unite scelsero di non intervenire (se si esclude la debole Opération Turquoise, a guida francese), giudicando di non avere competenza o mezzi adeguati. La ferita somala, o iugoslava, era ancora aperta.

La guerra in Congo (1998-2003)

Nella Repubblica Democratica del Congo, erede del vecchio coloniale Congo belga (da non confondersi con l’ex Congo francese, o Repubblica del Congo, o Congo-Brazzaville, il quale pure ebbe la sua guerra civile nel 1997-99), lontane ormai le crisi del Biafra e del Katanga dei primi anni Sessanta, una tragica guerra civile internazionalizzata si è svolta tra il 1998 e il 2002-03. Rispetto agli attuali circa 70 milioni di abitanti, fra i 3,4 e i 4 milioni sono morti, periti in gran parte a causa della fame e della malnutrizione dovute alla guerra civile. A ciò si aggiungono due milioni di profughi.

A livello militare la guerra ha dimostrato i tragici effetti della mancanza di determinazione occidentale e delle Nazioni Unite a intervenire nel più grande conflitto africano, il più letale dell’intera storia post-bipolare. Tali effetti sono stati ovviamente causati in primo luogo dal ricorso a milizie da parte degli altri stati africani intervenuti in Congo, le quali sono ricorse alla guerra per il controllo delle risorse e alla violenza senza freno colorata da ‘pulizia etnica’, innalzando veri e propri muri di sangue nelle e fra le popolazioni.

La guerra nella ex Jugoslavia (1992-1995)

La crisi politica interna alla Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia nel corso del 1990, mentre tutto il ‘campo socialista’ in Europa orientale stava sgretolandosi, si risolse passando la parola alle armi a partire da quando, da Belgrado, non si volle riconoscere la proclamazione dell’autonomia e dell’indipendenza slovena (giugno 1992) e croata, dopo la secessione della Craina (aprile-estate 1992). Una sanguinosa guerra civile, incurante dell’intervento pacificatore delle Nazioni Unite, macchiò la regione sino all’intervento diretto diplomatico e militare Nato e Usa, trovando un accomodamento transitorio negli Accordi di Dayton (novembre 1995).

A livello militare, mentre le Nazioni Unite non riuscivano, memori dell’insuccesso somalo, Nato e Usa cercarono di non intervenire - operando con forti pressioni diplomatiche . Nel frattempo però piccoli eserciti determinati e milizie irregolari fecero scempio della popolazione, pronti alla violenza più estrema e criminale contro gli avversari etnici in uniforme o meno, sino allo stupro come arma di guerra. Il termine ‘pulizia etnica’ è da allora tornato nel linguaggio politico e militare. Un volto non nuovo ma inusitato della guerra emergeva così sul suolo europeo, lasciando disarmate le forze occidentali.

La guerra per il Kosovo

Le forse 200.000 vittime e i due milioni di rifugiati causati dalle guerre balcaniche del 1991-95 avevano destabilizzato la regione in profondità, risollevando al tempo stesso il nazionalismo grande-serbo e le aspirazioni all’autonomia e all’indipendenza nel Kosovo, provincia serba con popolazione in maggioranza albanese. Da qui sia le aspirazioni kosovare, con quelle pacifiche e non-violente presto superate da quelle armate e disposte al terrorismo, sia la decisione serba di cercare di stroncarle, anche ricorrendo di nuovo alla pulizia etnica. Essendo i Balcani diversi dalla Somalia, dal Ruanda e dal Congo, gli Usa e la Nato – come ai tempi di Dayton – decisero di intervenire.

A livello militare entrò in azione una missione Allied Force, con un’armata aerea di 1000 velivoli, che per 78 giorni (marzo-giugno 1999) bombardarono non solo le forze serbe in Kosovo, ma anche la Serbia e Belgrado, sino a ottenerne il ritiro. Fu il momento d’oro dell’aeronautica, con l’illusione che una guerra occidentale asimmetrica e a zero morti permettesse di conseguire un obiettivo.

La guerra in Iraq (2003)

Il rifiuto dell’Iraq di Saddam Hussein di collaborare con gli osservatori internazionali sul disarmo nel campo delle armi di distruzione di massa costituì l’occasione per gli Usa e per una coalizione internazionale (da cui si tennero però fuori stati come la Francia e la Germania) per attaccare Baghdad. Il rovesciamento del regime fu l’obiettivo delle operazioni regolari (20 marzo-2 maggio 2003). Il sostegno attivo di alleati locali mancò, e la fine di Saddam Hussein fu il risultato dello sfaldamento del regime non meno che della forza nuova della Coalizione.

Ciò detto, a livello militare le novità non mancarono. A differenza che nel 1991, tre quarti dei bombardamenti della Coalizione furono con smart bomb. Oltre ai satelliti, velivoli senza piloti Uav (Unmanned Aerial Vehicles) controllavano il campo di battaglia. La stessa avanzata, rapida, delle forze di terra fu potentemente aiutata dalle nuove tecnologie. Insomma, fu la prima guerra della ‘Revolution in military affairs’ dell’età post-bipolare.

Vincere la guerra e Saddam, con questo arsenale, fu insomma più facile. Vincere la pace, in realtà, però, non dipendeva da questo.

L'11 settembre 2001

La mattina dell’11 settembre 2001 alcuni velivoli civili sono contemporaneamente dirottati nei cieli statunitensi. I Boeing 767 del volo 11 dell’American Airlines e del volo 175 della United Airlines sono condotti a schiantarsi rispettivamente sulla Torre nord e su quella sud del World Trade Center di New York, contribuendo a causarne il crollo rovinoso. Intanto i Boeing 757 del volo 77 dell’American Airlines e del volo 93 della United Airlines finiscono sull’ala ovest del Pentagono e in aperta campagna fra Pittsburgh e Washington. Gli Usa si sentono attaccati dal terrorismo internazionale e il presidente G.W. Bush dichiara una ‘guerra generale al terrore’.

In sé il livello militare dell’attacco dell’11 settembre è assai scarso, se si tralascia il fallimento delle intelligences (civili e militari) nel prevenire un simile colpo e l’insospettabile falla nel sistema militare di controllo dello spazio aereo. Molto più rilevante è quello che ne è seguito, con la panoplia Usa (lo stato che da solo pare impegnare più della metà delle spese militari mondiali dell’età post-bipolare) e occidentale, alla ricerca di una difficile vittoria in quella ‘guerra’. Ancora una volta, la tecnologia in sé non pare essere sufficiente.

La guerra in Afghanistan (2001)

L’attacco dell’11 settembre 2001 portò rapidamente gli Usa a mettere nel mirino il governo taliban dell’Afghanistan e i suoi campi di addestramento del terrorismo di al-Qaida, che aveva rivendicato il colpo simbolico al potere statunitense. Lo scopo, a un mese da ‘Nine Eleven’, era di dare un segno di presenza di potenza mondiale, nonché di rovesciare un governo ostile, peraltro oppressore della propria gente. Una coalizione internazionale a guida Usa attaccò il 7 ottobre. Il governo taliban fu rovesciato a metà novembre, con un nuovo governo gradito alle forze della Coalizione insediatosi a metà dicembre. La guerra non ebbe il riconoscimento delle Nazioni Unite sino al 20 dicembre 2001, quando fu autorizzata la costituzione di una International Security Assistance Force.

A livello militare, come già in Kosovo, la Coalizione si avvalse di un divario tecnologico notevole e di un aiuto di forze collaboratrici sul terreno (l’Alleanza del Nord), ma ora anche di non trascurabili proprie forze speciali. A differenza del 1999, la resistenza locale non fu però (e non è tuttora) estirpata. L’aviazione, la marina al largo delle coste, la tecnologia migliorata delle bombe a guida gps e laser, per quanto più ‘chirurgiche’ e devastanti, sono state sufficienti a rovesciare un regime, ma non a instaurare la pace.

I dopoguerra in Iraq e Afghanistan

Nell’età post-bipolare, in realtà come avviene spesso nella storia, vincere la guerra non significa vincere la pace. O, in altre parole, riuscire a prevalere nelle operazioni regolari non sempre garantisce che poi, a queste, non segua una fase turbolenta e incerta di operazioni irregolari, di guerriglia, di logoramento anche terroristico di chi le operazioni regolari aveva vinto.

L’‘Iraq Body Count’ documenta almeno 110.000 morti iracheni dalla guerra del 2003 e l’‘Iraq Coalition Casualty Count’ ne allinea 4800 fra le forze militari appunto della Coalizione (cui dovrebbero aggiungersi i contractors). Wikileaks (suggerendo peraltro di aumentare di 15.000 il numero dei caduti civili in Iraq) conta anche per l’Afghanistan circa 110.000 vittime, di cui 66.000 civili, 24.000 ‘nemici’ (cioè taliban e insorti), 15.000 militari afghani, e 3800 soldati della Coalizione. Si tratta di cifre non poco discusse, in genere sottostimate: ma vanno presi come ordini di dimensione e sono sufficienti per dare un’idea che i dopoguerra sono stati - in Iraq e in Afghanistan, dove pure le forze delle coalizioni internazionali proclamano di aver vinto le operazioni regolari - più sanguinosi delle guerre tradizionalmente intese.

A livello militare non si può vincere un dopoguerra se non c’è un accordo politico, un assetto istituzionale, una pace sociale – in una parola, un riconoscimento – fra le parti locali. La ‘guerra al terrore’, o ad al-Qaida, c’entra solo in parte. Il fatto è che coalizioni internazionali straniere, per quanto tecnologicamente aggiornate e armate, non riescono a esportare la democrazia se non sussistono soggetti locali davvero sinceramente e profondamente interessati ad essa e se quei soggetti non sono sufficientemente forti e legittimati dalle proprie società. Una delle più importanti sfide dell’età post-bipolare consiste in questo.

Dalla parte occidentale

Una qualche diversità fra le guerre del periodo post-bipolare e quelle della fase bipolare non poteva non esserci, in un mondo che non prevedeva più la contrapposizione (ma anche il meccanismo di regolazione) fra due superpotenze, in cui l’Europa non era più spaccata in due secondo linee ideologiche e aveva quindi un ridotto peso politico, in cui il resto del pianeta non era più diviso in colonie, e in cui in genere l’eco politica dei soggetti sub-statuali era ancora piuttosto limitata. Solo il pieno dispiegamento dei processi di globalizzazione politica ed economica, assieme al succedersi di ondate di democratizzazione a livello internazionale, avrebbe reso possibile all’opinione pubblica un sempre maggior peso rispetto ai governi. Era quanto segnalava il noto editoriale di Patrick E. Tyler sul «New York Times» del 17 febbraio 2003, che, rispetto alla prospettiva della guerra in Iraq, ricordava come, oltre a quella statunitense, una superpotenza di tipo nuovo si delineava nell’età post-bipolare: quella che si realizza ‘nelle strade’, nelle mobilitazioni dei movimenti e delle coscienze.

Fra tutte una differenza pure saltava all’occhio, sia pur ancora di tipo principalmente negativo, fra Guerra fredda e post-bipolarismo: non c’era più quella minaccia di un annichilimento generale atomico reciproco fra i due campi in lotta, che aveva caratterizzato lo scontro bipolare. D’altro canto, la bomba non è stata, né poteva essere, disinventata e quindi – fatta astrazione di un suo uso da parte della potenza statunitense come arma di first strike o anche solo di rappresaglia contro un attacco subito – la minaccia nucleare ha continuato ad aleggiare. Potenze in disfacimento (Urss), stati potenti ma in crisi di legittimità nell’area (Israele, Corea) o invece in ascesa e desiderosi di proiettarsi come potenze regionali (Iran), potenze invischiate in conflitti con altre potenze atomiche (India, Pakistan), persino il rischio che organizzazioni terroristiche transnazionali o singoli gruppi disposti a seminare il terrore più che con un arsenale (di cui non dispongono) anche con una sola ‘bomba sporca’: tutto questo ha continuato ad aleggiare in maniera intermittente nel periodo post-bipolare. Ma certo la minaccia di una grande guerra generale nucleare fra superpotenze armate di arsenali atomici e di vettori di distruzione in quantità e qualità eccezionali è scomparsa. L’equilibrio del terrore quale l’aveva conosciuto la Guerra fredda, una situazione nuova nella storia dell’umanità, si era dissolto.

Un’altra differenza, importante e parallela alla precedente, è evidente. La minacciata grande guerra generale fra i due blocchi di alleanze del tempo della Guerra fredda è scomparsa. La prospettiva dei due imperi supernazionali e tendenzialmente universali, destinati a fronteggiarsi con armi di distruzione convenzionale oltre che atomica, si è dissolta. Si ricordi che, al 1991, erano in armi, per il solo maggiore fronte europeo, tre milioni di soldati per parte, 93 divisioni da parte della Nato e 103 da parte del Patto di Varsavia, pronti a muovere, rispettivamente, 23.000 e 53.000 carri armati, 40.000 e 80.000 blindati per truppa, 18.000 e 49.000 pezzi d’artiglieria sopra i 100 mm., 1000 e 2000 elicotteri d’attacco, 5000 e 6000 aerei da combattimento, cui si aggiungevano 225 e 264 sottomarini, 20 e 5 portaerei, 51 e 43 incrociatori, ecc. Troppo rapidamente si è dimenticato la straordinaria forza accumulata (e questo solo per il fronte dall’Atlantico agli Urali) e troppo frettolosamente si è definito la Guerra fredda un periodo pacifico della storia umana, o uno strumento per evitare la guerra. Certo la guerra calda non c’è stata (salvo la Corea o a suo modo il Vietnam), ma la preparazione non era secondaria. Tutto questo, soprattutto in Europa, non c’è più, in queste dimensioni. Ed è quindi evidente che il perimetro occupato dalla guerra nel sistema politico post-bipolare si sia ridotto rispetto alla Guerra fredda.

D’altro canto i cambiamenti, così netti ma sostanzialmente in negativo sull’asse Est-Ovest della contrapposizione, si sfumano invece guardando in un’ottica più ampia e planetaria e quindi all’asse Nord-Sud.

Le guerre ‘degli altri’

Il Terzo mondo non era stato in pace, durante la Guerra fredda. E la presenza ancora oggi di molte aree di crisi e di conflitti aperti fa pensare che la discontinuità fra bipolarismo e post-bipolarismo sia parziale.

In effetti, già fra il 1945 e il 1989 fuori d’Europa si era assistito a una varia tipologia di conflitti armati. Più o meno in successione cronologica potremmo elencare: violente repressioni militari coloniali, azioni armate di movimenti di liberazione nazionale, guerre di decolonizzazione, guerre di guerriglia, guerre inter-statuali (cioè fra stati, ormai postcoloniali e indipendenti), guerre civili, genocidi, interventi armati di stati sviluppati (tanto del Primo quanto del Secondo mondo).

Quando il muro di Berlino ‘cade’ e la Guerra fredda finisce, è ancora nel Terzo mondo che il maggior numero dei conflitti ha luogo. A vedere il periodo post-bipolare come un’epoca di guerra continua potrebbero essere oggi proprio osservatori non occidentali, né europei o statunitensi, ma del Sud del mondo. Semmai, una novità proprio nel Terzo mondo – ora per ‘pacificarlo’, ora per ‘esportarvi la democrazia’ – è rappresentata dagli interventi militari ivi indirizzati a più riprese dai paesi più sviluppati. Non si tratta più di guerre di liberazione nazionale o di interventi di madrepatrie coloniali che vogliono preservare i propri domini d’oltremare. Ora singolarmente, ora nella forma di interventi di varie Coalitions of the Willing, i militari delle potenze occidentali vi hanno portato una guerra altamente tecnologica. È proprio a causa di questi interventi – dal Golfo 1991 al Kosovo 1999 all’Afghanistan 2001 e di nuovo all’Iraq 2003, solo per citarne alcuni – che si è consolidata e diffusa la percezione di quella contemporanea e post-bipolare come di una ‘guerra asimmetrica’, con da un lato la condotta militare relativamente rustica delle bande o degli eserciti dei paesi meno sviluppati del mondo e dall’altra la guerra informatizzata-telematizzata, dalla precisione chirurgica e intelligente, dell’Occidente. La realtà sul campo è, come sempre, molto meno elegiaca dei miti e della propaganda: l’intelligenza delle smart bombs o la precisione dei velivoli Uav hanno lasciato spesso a desiderare. E in ogni caso, da sempre, e quanto meno dal Vietnam, la superiorità tecnologica non offre una garanzia di vittoria. I ‘dopoguerra’ in Iraq e in Afghanistan lo dimostrano ancora una volta.

Per tutte queste ragioni, la discontinuità della guerra fra bipolarismo e post-bipolarismo – così apparentemente chiara sul fronte europeo e occidentale – lo è molto meno nel più vasto campo dell’esperienza non-occidentale.

Guerre dell’età post-bipolare: realtà e percezioni

Abbiamo già osservato come la geografia delle guerre del periodo post-bipolare sia piuttosto mutata rispetto all’epoca della Guerra fredda. Alcune aree del pianeta, come per esempio il Medio Oriente, sono ancora teatro di scontri armati maggiori e minori. Altre aree, invece, sono in una fase transitoria e di pacificazione: si pensi all’Angola, all’Africa australe e, forse, al Congo. Ma alcune regioni, sino ad ora immuni dalla guerra, hanno invece assistito negli ultimi anni al divampare di notevoli conflitti, virulenti e talora anche molto atroci: il caso più classico è costituito dall’Europa, con le guerre dell’ex Iugoslavia e il conflitto fra Russi e Ceceni. Contrariamente a quanto si crede in Occidente, almeno dal punto di vista quantitativo, la conflittualità armata, con la fine della Guerra fredda, è diminuita. In particolare si è ridotto il ricorso alle armi nei conflitti interstatali dei paesi del Terzo e Quarto mondo, aree del pianeta in cui peraltro si è registrato il maggior aumento della popolazione.

La conflittualità intra-statale, ovvero civile, non ha conosciuto lo stesso percorso, ma, diversamente dal periodo bipolare, l’assenza del generale scontro ideologico della Guerra fredda ha impedito l’internazionalizzazione dei conflitti, rimasti quindi confinati in ambiti locali e tendendo – elemento questo della massima importanza – a esaurirsi in breve tempo. Parallelamente sono diminuiti in maniera significativa sia il numero dei combattenti (regolari e non), sia le vittime di guerra, anche se quest’ultimo dato, in particolare per i conflitti civili e interni, è complesso da calcolare. Persino il numero degli attacchi del terrorismo internazionale non è significativamente cresciuto, tranne che in alcune aree, come per esempio l’Iraq o l’Afghanistan dopo l’avvio delle operazioni militari internazionali. Sicuramente scemata rispetto al passato è anche la quantità della minaccia del terrorismo nazionale interno, almeno nella maggior parte dei paesi, per quanto singoli attacchi possano avere conseguenze devastanti: in questo caso, la fine dello scontro ideologico tipico della Guerra fredda ha depotenziato e demotivato, oltre che indebolito economicamente e politicamente, molti dei tradizionali gruppi terroristici. Nell’Occidente democratico e sviluppato, insomma, in questi ultimi vent’anni la diretta esperienza della guerra è stata ulteriormente ridotta e si è fatta assai particolare.

Gli unici ad aver visto davvero in prima persona (e non alla televisione o al cinema) ‘il volto della battaglia’ (per riprendere il titolo di un noto saggio di John Keegan) sono stati i militari impegnati in operazioni e conflitti armati al di fuori del proprio territorio nazionale: una quota percentualmente assai limitata della popolazione, e in valori assoluti sempre più ridotta dalla diffusione crescente di eserciti professionali di volontari e dal parallelo abbandono della leva obbligatoria. Peraltro, le avanzatissime tecnologie belliche di cui le forze armate occidentali sono dotate hanno sempre più allontanato lo spettro della morte dall’esperienza della guerra, avvicinando quest’ultima a un’operazione tendenzialmente ‘a zero morti’ (occidentali, s’intende). Dopo la fine del bipolarismo in Occidente tutto spinge nella direzione di risparmiare alle proprie società civili gli orrori derivanti da un’esperienza diretta della guerra. A giudicare dai dati, insomma, dopo gli anni 1989-91 non sarebbe mancata davvero una base concreta per riscuotere il ‘dividendo della pace’.

Questa realtà è spesso equivocata. In Occidente (in maniera meno giustificata) e nel resto del pianeta (dove pure, come abbiamo visto, qualche motivazione non manca) è diffusa la sensazione per cui la realtà post-bipolare sia intessuta da ‘più’ guerre. Tale percezione sembra massimamente inadatta per il ‘West’, dove essa amplificherebbe il valore dei conflitti vicini a sé (che prima non c’erano) e sottovaluterebbe sia la pacificazione di altre aree, più lontane dal proprio punto di osservazione, sia infine la permanenza della guerra in altre regioni del pianeta.

Invece, in tutto ‘the Rest’ del pianeta, la percezione del post-bipolarismo come un ‘più’ di guerre non mancherebbe di qualche appiglio: la maggior parte dei conflitti, pur diminuiti di numero e più brevi perché non più internazionalizzati dalla lotta ideologica Est-Ovest della Guerra fredda, continua a essere combattuta nel Sud del mondo. Di questi, la quasi totalità è ancora costituita dalle guerre civili in cui forze armate mal equipaggiate, e non di rado milizie irregolari, dispensano inaudite violenze contro le stesse popolazioni. Insomma, l’esperienza diretta della guerra ha continuato a essere, nel periodo post-bipolare, triste appannaggio del Sud del mondo.

Al di là delle percezioni rimane una realtà che nel frattempo risulta però sempre più difficile definire. Come chiamare i conflitti armati del post-bipolarismo? Sono guerre? Lo sono nel senso tradizionale e classico del termine? E se c’è una novità, è essa legata all’avvento della condizione post-bipolare? Per la verità, la difficoltà di dare un nome ai conflitti non è un dato nuovo. Già nella prima metà del 20° secolo sempre meno la guerra era preceduta da una formale ‘dichiarazione di guerra’, che appunto stava a demarcare la rottura della pace. E già dopo il 1945, essendo state dichiarate illegali dalle Nazioni Unite, non era chiaro come chiamare queste ‘guerre del dopoguerra’ (cioè del post-1945). Erano ‘guerre del tempo di pace’? Erano semplicemente ‘conflitti armati’ (senza dichiarazione di guerra, appunto)? La difficoltà a de-nominare si è ripresentata in molte occasioni: al tempo della guerra di Corea, che a lungo ufficialmente gli Usa non definirono tale; al tempo della guerra d’Algeria, cui a Parigi ci si riferì a lungo cercando di derubricarla ad ‘avvenimenti’; e poi alla guerra in Vietnam. Ciò è continuato nel ventennio post-bipolare. L’opinione pubblica e i media occidentali parlano di guerra in Iraq o in Afghanistan, mentre a livello ufficiale si preferisce definirle ‘operazioni’ (nel caso dell’Italia, e della sua cultura cattolica, ‘missioni’). Peraltro, sempre di recente, qual è il confine vero fra operazioni militari di peacekeeping (mantenimento della pace), peace-enforcing (imposizione della pace) e guerra? Può l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’organizzazione internazionale che dovrebbe regnare sovrana sugli stati nazionali, condurre proprie guerre? Sino a quale punto i mandati delle Un ispirano davvero, e limitano, l’azione delle Coalitions of the Willing e le regole d’ingaggio dei loro soldati?

L’impressione è che in età post-bipolare si assista a un’ulteriore contaminazione, e a uno slittamento pericoloso, fra pace e guerra.

Tentativi di spiegazione

A prescindere quindi dalle percezioni, è un dato di fatto che le novità del periodo post-bipolare abbiano creato una configurazione nuova di quello che il filosofo Norberto Bobbio ha definito ‘il problema della guerra’, cosa che ha reso assai difficile individuare quelle che, ancora secondo Bobbio, avrebbero dovuto essere ‘le vie della pace’ (Bobbio 1979). Taluni hanno affrettatamente sostenuto che con l’avvento del post-bipolarismo sarebbe cambiata non solo la forma, ma la stessa ‘natura’ della guerra al punto che la lettura che ne aveva fatto, quasi due secoli prima, un classico come Karl von Clausewitz risulterebbe non più utilizzabile. Il punto rimane oggetto di discussione, anche perché da parte di altri si è risposto non essere forse mai esistita una guerra clausewitziana, mentre continua ad essere invece centrale e utilissima, anche nella nuova situazione, una lettura clausewitziana delle guerre. Qualunque sia la risposta al dibattito sulla natura della guerra post-bipolare, ripercorrere, per quanto rapidamente, il presentarsi in successione cronologica delle principali interpretazioni aiuta a seguire meglio i dati sopra presentati.

Nell’estate 1989, sul periodico conservatore statunitense «The National Interest», un analista sino ad allora non molto noto, il quarantasettenne Francis Fukuyama, affermò in maniera perentoria che tutto un vecchio mondo era finito. La contrapposizione fra sistemi, dal 1945 tipica del bipolarismo e dello scontro ideologico fra campo occidentale e campo sovietico, secondo Fukuyama era ormai finita con la vittoria della democrazia liberale a livello planetario. Non solo la democrazia liberale occidentale, sospinta dalla forza del sistema di mercato capitalistico, ormai non poteva non trionfare, ma addirittura, generalizzava, ‘la storia è finita’. Fukuyama non si limitava e ambiziosamente definiva gli eventi della fine del 20° secolo come la chiusura di un’intera era della storia dell’uomo, anche se, circoscrivendone la portata, molti dei suoi lettori interpretarono le sue pagine come un epitaffio del bipolarismo e della Guerra fredda. Dalla prospettiva dei problemi della pace e della guerra, gli analisti militari e gli studiosi dei conflitti ne avrebbero ricavato per conseguenza che tutta una lunga fase della storia della guerra era finita, e che con la vittoria della democrazia e del capitalismo il mondo avrebbe potuto dare l’addio alle armi: o quanto meno, se proprio il regno della pace non si fosse instaurato, avrebbero potuto ritenere che a una fase storica così nuova avrebbero corrisposto guerre nuove.

L’articoletto di Fukuyama, solo più tardi fatto evolvere in un volume di più di quattrocento pagine, offre una misura delle aspettative, e delle ideologie, circolanti in quegli anni. Per la verità, come abbiamo già osservato, l’attesa di un mondo nuovo e senza guerre al di là della Guerra fredda fu presto frustrata dalla guerra in Iraq: ma per non guastare l’ottimismo della sua interpretazione Fukuyama non tenne gran conto nella trasformazione del suo articolo (1989) in volume (1992), nonostante che molti videro subito quella guerra come ‘costituente’ di un nuovo ordine post-bipolare.

Pur sfarinatasi l’attesa di un mondo senza guerra, molti continuarono a sottolineare il punto della soluzione di continuità e della straordinaria novità del mondo post-bipolare rispetto a quello bipolare. Non ci soffermeremo qui sulle analisi dei cultori di scienze strategiche: colpiti dal rovinare di quel meccanismo bipolare che era parso a taluni fra loro terribile, a tal altri auspicabile, ma sempre indistruttibile, gli strateghi furono i primi a sottolineare la novità del post-bipolarismo. Come nel giudizio della Guerra fredda, non c’è stata nemmeno questa volta fra loro un’unanimità di vedute: da qui le diverse analisi – ora realiste, ora kantiane, ora neo-istituzionaliste – del nuovo sistema internazionale che andava solidificandosi dopo il 1989-91. Pur nella diversità, però, esse convergevano quasi tutte sul fatto che quel sistema non poteva non essere nuovo, dopo la fine della Guerra fredda.

Già attorno al 1989-91 e ai primi impegni sul campo delle forze armate occidentali in guerre dai molti aspetti ‘irregolari’, e poi con forza crescente dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 alle Torri gemelle di New York, gli strateghi hanno sottolineato che il panorama politico internazionale (e, per quanto qui ci interessa, la guerra) aveva conosciuto col post-bipolarismo una radicale trasformazione. Dalla guerra regolare fra stati e forze armate si era passati ormai a una guerra contro il terrore: una guerra, nella visione dell’amministrazione repubblicana statunitense di George W. Bush, ‘duratura’ (enduring) e forse infinita.

Il fatto che gli attacchi del terrorismo (ma sarebbe più opportuno dire: dei terroristi) a livello transnazionale si siano moltiplicati ha certo reso più forte il sentimento di novità per cui i tradizionali sistemi di difesa degli stati nazionali si rivelavano impotenti (ma avrebbero potuto fare altrimenti?) a garantire la sicurezza delle società civili. Se a questo si affiancano le tradizionali difficoltà esperite da eserciti regolari anche organizzati e bene armati in contesti di guerra in larga parte irregolare (dall’Iraq all’Afghanistan ai molti altri teatri di operazione) e la loro incapacità a mantenere l’iniziativa e l’ordine, per non dire poi a garantire la vittoria su formazioni di ‘insurgents’ – ma sostenute dalle popolazioni – appare alquanto evidente che, all’osservazione strategica, il campo di battaglia e i conflitti armati post-bipolari si presentavano radicalmente nuovi per analisti da decenni abituati, e anchilosati, a pensare la guerra nei binari regolari della Guerra fredda.

Oltre a Fukuyama e agli strateghi, che la novità fosse la chiave di lettura più diffusa in molte discipline e in quasi tutte le culture politiche e gli orientamenti ideali lo dimostra un altro articolo, particolarmente rilevante per il nostro argomento, scritto da Mary Kaldor nel 1995. La nota analista e pacifista britannica, che assai precocemente si era posta il problema di aggiornare la riflessione sulla pace e sulla guerra alla fine del bipolarismo, era ormai convinta, a metà degli anni Novanta, che il post-bipolarismo non sarebbe stato senza guerre: esse però erano ‘nuove’.

La spingevano in tal senso l’osservazione (e l’opposizione) alla guerra in Iraq, lo sdegno per quanto le potenze occidentali (non) avevano fatto per impedire il dissolversi della Somalia o il consumarsi del genocidio in Ruanda, e soprattutto la visione ravvicinata della catastrofica guerra nella ormai ex Iugoslavia. Proprio la presenza in quella terra martoriata dalla pulizia etnica l’aveva convinta che le ‘nuove guerre’ del post-bipolarismo sarebbero state, come quelle balcaniche, combattute da milizie più che da eserciti, da entità politiche in cerca di legittimazione più che da stati, in una commistione di aspetti persino con il crimine economico internazionale.

Nel pensiero politico moderno, la difesa dei diritti individuali è sempre stata intimamente legata al concetto di sicurezza, traducendosi in una relazione molto spesso conflittuale tra le prerogative dell’individuo e quelle dello stato. Sebbene gran parte dei pensatori politici moderni interpretino lo stato come garante della sicurezza degli individui contro la violenza anarchica del cosiddetto ‘stato di natura’, gli esiti che questo paradigma concettuale ha avuto nell’evoluzione delle teorie e delle pratiche politiche sono stati molto diversi.

Per esempio, secondo Thomas Hobbes, teorico della concezione assoluta della sovranità, la sicurezza è il primo obiettivo del potere statuale e, al fine di garantirla, lo stato non incontra limiti posti dagli individui che lo hanno creato.

Di tutt’altro avviso è John Locke, ispiratore del liberalismo e della rivoluzione inglese, secondo il quale la sovranità dello stato è costitutivamente limitata nella sua sfera d’intervento dai “diritti naturali” degli individui. Questo intreccio plurisecolare tra sicurezza e diritti ha costituito la sottotraccia del dibattito politico della modernità ed ha ispirato le due grandi rivoluzioni del ‘700.

Nel dibattito classico sul binomio sicurezza-diritti si sono distinte, in modo particolare, le tesi costituzionaliste, le quali puntano a stabilire i limiti dell’esercizio (legittimo) del potere e delle politiche di sicurezza, e la riflessione teorica della ragion di stato, che invece individua nella sicurezza il cardine assoluto della sovranità e a questa sottomette i diritti individuali.

Tra l’una e l’altra scuola di pensiero si sono poi collocate, nel corso dei secoli, varie posizioni intermedie che hanno cercato di combinare o modificare la relazione indissolubile tra sicurezza e diritti. A livello globale, l’affermazione dello stato moderno si è tradotta nel paradigma della ‘sicurezza nazionale’, che ha largamente definito il sistema tradizionale delle relazioni internazionali (il cosiddetto modello westphaliano) ed ha ispirato i principali approcci allo studio della politica internazionale, da quello realista, che vede lo stato come agente autonomo interessato esclusivamente alla massimizzazione della propria sicurezza, a quello liberale, che invece riserva un posto significativo agli individui ed ai loro diritti.

La proclamazione ufficiale della dottrina dei diritti ‘umani’, avvenuta con la ratifica della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte dell’Onu nel 1948, ha influito sulla concezione classica di sovranità nazionale (fondata sul principio di non interferenza), stimolando un dibattito sulla giustificabilità dell’intervento esterno (cosiddetto ‘umanitario’) in un mondo in cui sono spesso i governi le principali minacce ai diritti umani dei propri cittadini.

Nel 2001, la Commissione Internazionale sull’Intervento e la Sovranità (un organo indipendente di sostegno all’Assemblea Generale dell’Un) ha sottolineato come la sovranità implichi «la responsabilità di rispettare la dignità ed i diritti fondamentali di tutte le persone che vivono in un determinato stato», ammettendo che laddove la popolazione sia soggetta a violazioni dei diritti umani e lo stato in questione non sia in grado o non sia disposto ad intervenire, allora il principio di non interferenza cede il passo alla «responsabilità internazionale di proteggere».

Nel 2004, una tesi simile è stata avanzata dal Panel di Alto Livello creato dall’allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che in uno sforzo di giustificazione dell’intervento umanitario ha fatto riferimento ai “principi di sicurezza collettiva”.

Questi nuovi concetti sono stati introdotti per ricomporre il conflitto tradizionale tra sicurezza e diritti ed hanno spianato la strada all’introduzione di un nuovo paradigma nell’analisi delle relazioni internazionali: la sicurezza umana, concetto multiforme che - ponendo l’individuo ed il suo bisogno di sicurezza al centro della politica globale - intende ridisegnare i compiti dello stato e della comunità internazionale.

Già nell’Introduzione, l’autrice definiva quelli che le apparivano i caratteri delle ‘nuove guerre’ e che ella esplicitamente ammetteva di aver tratto in primo luogo dalla propria diretta esperienza sul campo in Bosnia-Erzegovina. In opposizione evidente ai conflitti della Guerra fredda appena conclusa, le nuove guerre possono essere contrapposte a quelle del passato per i loro scopi, per i metodi di combattimento e per i modi di finanziamento. In altre parole, e rispettivamente, per le politiche di ‘pulizia etnica’, la guerra di milizie, e le modalità di finanziamento di questo tipo di guerra. Su tutti, forse, un dato sembrava alla Kaldor riassumere il carattere di questi conflitti, un dato che l’autrice presentava come una novità delle guerre più recenti: il fatto che il maggior numero di vittime era da rintracciarsi fra i civili e non fra i combattenti. Ma oltre a quello delle popolazioni come prime vittime delle guerre nelle sue pagine Mary Kaldor enucleava altri temi: la violenza delle milizie della pulizia etnica, la pericolosità delle politiche identitarie, il rifiuto delle ideologie fintamente umanitarie di tanti recenti interventi armati occidentali, l’insistente appello rivolto agli occidentali a non fidarsi dei soli mezzi militari ma a scegliere invece strategie coordinate d’intervento (miranti a superare le disuguaglianze economiche, sociali e culturali delle popolazioni del Terzo mondo).

Queste tesi, affacciate nel 1995, vennero poi sistematizzate nel volume Old and New Wars. Organized violence in a global era (significativamente tradotto in italiano come Le nuove guerre). Mentre il post-bipolarismo avanzava, con tutti i suoi conflitti armati e le sue guerre, il volume della Kaldor – pur con il suo orientamento politico pessimistico e critico, affatto opposto a quello dell’ottimista e liberale Fukuyama – sarebbe presto divenuto un ‘testo sacro’ per capire le guerre post-bipolari. Codificava la definizione di ‘nuove’ guerre, a partire da alcune circoscritte realtà, e cristallizzava l’opposizione fra guerre vecchie e guerre nuove, fra i conflitti armati della Guerra fredda e quelli del periodo post-bipolare.

Ovviamente, non erano solo analisti politici o militanti, integrati o apocalittici che fossero, a porsi il problema di capire se, in cosa e come era cambiato il panorama della pace e della guerra.

Fra gli studiosi, converrà ricordare Kal Holsti, un politologo che sulla base di acute riflessioni e una solida base di analisi quantitativa affermò che le guerre da tempo non erano più quelle di una volta. Alle guerre istituzionalizzate e tutto sommato limitate (‘del primo tipo’, secondo la sua definizione) del Sei-Settecento e a quelle totali per distruttività e per coinvolgimento del numero degli stati e delle popolazioni dell’Ottocento e della prima metà del Novecento (‘del secondo tipo’: si pensi alle due guerre mondiali), secondo Holsti si erano aggiunte/sostituite guerre nuove. Queste ‘guerre del terzo tipo’ erano combattute non fra le grandi potenze ma fra attori minori, avevano un carattere intra- e trans- più che inter-statale, ed erano caratterizzate da una porosità o indeterminatezza su scopi e mezzi del combattimento. Insomma, anche per Holsti le guerre erano ‘nuove’, per quanto, nel suo caso, egli retrodatava l’avvento della novità all’avvio dell’era nucleare, cioè a tutta la Guerra fredda: i nuovi caratteri sarebbero però stati destinati a emergere con chiarezza solo nel post-bipolarismo.

Un altro studioso si era posto per tempo il problema della ‘trasformazione della guerra’: era l’israeliano Martin van Creveld, storico di formazione presto però inclinatosi sul versante di analista militare e commentatore/consigliere strategico. Attento osservatore degli aspetti concreti delle guerre, in particolare dell’evoluzione degli armamenti e delle tecniche militari, van Creveld già sul finire della Guerra fredda aveva edito un volume appunto sulla ‘trasformazione’ in corso. Le due superpotenze erano ancora in piedi, quando aveva pensato e pubblicato il suo saggio, e quindi egli non si avventurava a immaginare un mondo unipolare. Anche per questo, forse, il suo sguardo era stato attirato dall’evoluzione tecnica dei sistemi d’arma e dal loro incorporare le straordinarie novità delle tecnologie informatiche e telematiche, che promettevano maggiore precisione e accresciuta micidialità. Era questo, quello tecnico, un punto su cui nei primi due decenni post-bipolari si sarebbe (da parte occidentale) posta molta enfasi e riposte troppe illusioni. La guerra chirurgica, la ‘tempesta di fuoco’ scatenabile, la guerra ‘a zero morti’, la guerra dal ritmo (‘tempo’) modernamente incalzante, sarebbero stati alcuni dei refrain di quegli anni. Gli osservatori delle trasformazioni tecniche si sarebbero presto mutati in cantori della ‘rivoluzione negli affari militari’ (Rma), una rivoluzione tecnologica che sembrava a molti promettere guerre brevi e vincenti.

Non tutti questi analisti ebbero il self-control di van Creveld, che pur parlando di Rma non promise mai una guerra sicura: tutti, van Creveld compreso, dovettero infatti presto accorgersi – dall’Afghanistan post-2001 all’Iraq post-2003 – che una nuova tecnologia non creava solo per questo una ‘guerra nuova’, né tantomeno la rendeva vincente.

Oltre e forse prima degli studiosi, erano stati però i militari a interrogarsi sui caratteri della guerra. In fondo, ben da prima di Clausewitz, sono gli uomini in divisa a dover riflettere per primi sulla guerra. Il post-bipolarismo, però, avrebbe (o sino ad oggi ha) dovuto fare a meno di un pensatore del livello del generale prussiano, capace di tenere assieme le questioni tecnico-tattiche, strategiche e politiche.

Molti professionisti delle armi, comprensibilmente, sono stati portati a riflettere sul livello tattico della trasformazione della guerra. Lasciando ad altri le questioni politiche e strategiche, i loro interrogativi e i loro tentativi di risposta vertevano sul come fosse possibile vincere i combattimenti. Proseguendo l’opera di chi (per esempio, all’interno dell’amministrazione militare statunitense) già dopo la sconfitta in Vietnam aveva iniziato a elaborare strategie, tattiche e dottrine avverse alla guerra d’attrito e di materiali a favore di guerre più ‘expeditionary’ e manovriere, in cui contassero il morale del combattente e la ‘military effectiveness’ dei reparti ben più del numero dei soldati e della massa dei sistemi d’arma, l’allora colonnello William S. Lind – per fare un esempio di questi intellettuali militari post-bipolari – ha iniziato a parlare di ‘guerre di quarta generazione’. Costatando che, dopo la fine della Guerra fredda, sarebbe stato infrequente se non proprio impossibile che reparti Usa avessero dovuto preparare una guerra in grande stile come quella preparata dal 1945 al 1991 contro l’Urss, e ritenendo che quei reparti avrebbero dovuto invece fronteggiare formazioni di rango minore, irregolare più che regolare, anche Lind ha ritenuto esser giunto il tempo delle ‘nuove guerre’. A differenza però degli strateghi che guardavano alto al sistema politico internazionale, di Holsti e dei suoi stati, della Kaldor e delle sue milizie, Lind circoscriveva il proprio sguardo al campo di battaglia.

Secondo il colonnello, non era più il tempo degli stati moderni e delle guerre limitate (‘di prima generazione’) che fra il 1648 e la guerra di secessione statunitense avevano prodotto piccoli campi di battaglia ordinati (ma le guerre napoleoniche con la sua Grande armée e con le guerre di resistenza nazionale all’Impero?). Né erano più gli anni del primo conflitto mondiale, con gli eserciti (a partire da quello francese) l’un contro l’altro pronti a sterminarsi in guerre di attrito, di materiale e di fuoco (‘di seconda generazione’). E passato era anche il tempo delle guerre ‘di terza generazione’ che avevano reagito a quella di attrito privilegiando la manovra, ricorrendo a una tattica non lineare (i tedeschi dell’Auftragstaktik nella Grande guerra) e il movimento (gli statunitensi nella Seconda guerra mondiale). In fondo, per Lind, anche la guerra preparata dalle due superpotenze nella Guerra fredda era un misto di seconda e terza generazione. Per il marine statunitense era invece venuto il tempo di una guerra ‘di quarta generazione’, con reparti americani più piccoli ma impegnati a combattere bande di insorti iracheni o di talebani, se non addirittura di terroristi transnazionali senza volto. La fase post-bipolare era insomma quella della morte del monopolio statale della violenza e della fine della condivisione fra avversari di un patrimonio di culture anche militari. Quella di quarta generazione era la guerra del tempo dello ‘scontro di civiltà’, con gli insurgents disposti a combattere una guerra di imboscate e attentati con Ied (Improvised Explosive Devices, cioè ordigni esplosivi improvvisati: quel tipo di ordigni utilizzati in genere da milizie irregolari, spesso per far saltare in aria veicoli militari di forze regolari), e non ad affrontare in campo aperto l’avversario occidentale e dimentichi del diritto internazionale bellico: un diritto che per rappresaglia anche i soldati delle Coalitions of the Willing occidentali potevano essere pronti a mollare.

Si sa che quando in una discussione collettiva le categorie e le definizioni sono imprecise, intendersi si fa difficile e sempre nuove opinioni, sempre meno precise, finiscono per affollarsi nel dibattito. È così avvenuto che con lo snodarsi dell’età post-bipolare e con il moltiplicarsi, e in parte anche con il differenziarsi, delle guerre, a non pochi intellettuali militari occidentali (van Creveld, Lind, ecc.) le tipologie non sono più bastate. E così, a quelle di quarta, si sono aggiunte le guerre ‘di quinta generazione’, i cultori della ‘netcentric warfare’, ecc. E non è detto che ci si fermi qui.

Esistono varie definizioni di Cyberterrorismo (Ct), così come esistono moltissime definizioni di terrorismo (T).

Secondo alcuni esperti di sicurezza, il Ct consiste in operazioni condotte sul Web e motivate politicamente con lo scopo di provocare gravi conseguenze come la perdita di vite umane o consistenti danni economici, o comunque terrore.

Per altri, il Ct consiste in attacchi o minacce di attacchi contro computers, reti, ed informazioni ivi archiviate, al fine di intimidire o costringere un governo o la sua popolazione a determinati comportamenti al fine di conseguire effetti politici o sociali. Altri ancora definiscono il Ct come atti che bloccano o distruggono nodi computerizzati delle infrastrutture critiche come internet, le telecomunicazioni, le reti elettriche, il sistema bancario, ecc.

Secondo una nota studiosa, Dorothy Denning, il Ct è «la convergenza fra terrorismo e cyberspazio». Per cyberspazio si intende il complesso di tutte le interconnessioni fra computer, server, routers e switches che consentono il funzionamento delle strutture informatiche.

In realtà, queste definizioni sembrano tutte plausibili, anche se solo la prima si avvicina di più allo scopo principe del terrorismo: quello di provocare terrore (concetto di Ct ‘puro’). È opportuno anche sottolineare che il soggetto aggredito, perché si possa configurare la fattispecie di terrorismo, deve essere “non combattente”.

Un discorso, sia pure sommario, sul Ct non sarebbe però esauriente se esso non fosse contestualizzato nella più ampia cornice della cyber war, o guerra cibernetica. Quest’ultima è definita come “azioni compiute da uno Stato per penetrare nei computers e reti di un altro Stato allo scopo di causarvi danni o di mandarli in tilt”. È da precisare che la cyber war è una delle sette forme che assume la information warfare. Per la precisione occorre aggiungere che, in caso di conflitti a debole intensità condotti da gruppi strutturati a rete, si parla piuttosto di net wars.

Quanto appena detto sulla cyber war mette in evidenza un fatto che molto spesso viene trascurato e cioè che sono al momento solo gli Stati che hanno le capacità di causare gravi danni alle strutture critiche di altri Paesi. I gruppi terroristici non sostenuti da sistemi-Paese non hanno, almeno fino ad oggi, tali capacità, come è dimostrato dal fatto che tali gruppi hanno utilizzato internet solo per fare propaganda, arruolare potenziali nuovi terroristi, raccogliere denaro, organizzare attentati, comunicando anche tramite crittografia o steganografia elettronica. Ciò però non significa che non esistano gruppi terroristici collegati ad Al Qaida che abbiano sviluppato – come risulterebbe – capacità offensive significative. Ma gli attacchi che hanno colpito l’Estonia e la Georgia, o quelli che hanno, con Stuxnet, messo provvisoriamente fuori gioco alcuni impianti nucleari iraniani sono chiaramente attribuibili ad iniziative o ‘coperture’ statuali.

Comunque, appare evidente che il fenomeno del Ct è destinato ad essere sempre più pericoloso: esso infatti è economico, anonimo, può essere condotto a distanza, ha a disposizione una quantità impressionante di obiettivi, rende facile il reclutamento e il fund raising, può colpire, anche se non sempre in modo letale, un numero estremamente ampio di obiettivi e, infine, è capace di generare una copertura molto maggiore da parte dei mezzi di comunicazione, obiettivo - questo - particolarmente ricercato da parte dei terroristi.

L’allarme sul Ct sub-statuale ha assunto però livelli molto alti soltanto negli Stati Uniti d’America anche – secondo alcuni osservatori – per ‘campagne’ interessate da parte di alcune grosse imprese di sicurezza. Si deve peraltro osservare che quanto più uno Stato, come gli USA, dipende da strutture informatiche, tanto più è soggetto a possibili attacchi e tanto più spesso è fragile dal punto di vista delle difese. È pur vero che i sistemi informatici delle strutture critiche, civili e militari, sono “chiusi” (non sono, cioè, collegati con la rete), ma è anche vero che le capacità di intrusione dei terroristi sono costantemente in aumento e che le sempre più strette interdipendenze delle strutture sensibili implicano l’insorgenza di nuove vulnerabilità. Non per niente si è parlato di possibili “Pearl Harbor elettroniche”.

Ovviamente, il Ct non deve essere confuso con il crimine cibernetico (cybercrime) che utilizza i computers per operazioni finanziarie e commerciali illegali, spionaggio industriale, giochi d’azzardo on-line, contraffazioni, ecc. Il Ct si distingue dal cyber crime a seconda delle intenzioni dell’attaccante, anche se talora l’attacco può rientrare nelle due categorie che, così, vengono a sovrapporsi. Se però non è nota l’identità e lo scopo dell’attaccante, la distinzione può risultare difficile.

Molti attacchi, almeno per ora, rientrano piuttosto nelle categorie del cybercrime e della cyberwar. Le armi più frequenti con le quali i cyberterroristi/criminali possono attaccare i sistemi informatici si chiamano virus, worms, trojan, denial of service (DoD), distributed denial of service tramite botnets, root-kits (programmi nascosti), attacchi semantici, ‘bombe logiche’ e social engineering (convincimento psicologico). Un metodo utile per scoprire vulnerabilità dei propri sistemi è il c.d. penetration test. Ma per parare o diminuire le minacce è necessario soprattutto un coordinamento sempre più stretto fra settore pubblico e privato, una cooperazione internazionale anche dal punto di vista legale (v., ad es., la Convenzione del Consiglio ;d’Europa del 2001 sul Cybercrimine), una maggiore educazione degli utenti finali. Un ruolo fondamentale di tipo preventivo è, ovviamente, fornito dall’Intelligence.

Per esempio, un’altra definizione nata in ambito militare è stata quella, più fortunata, del generale britannico Rupert Smith. Ultimo interprete del prestigio accumulato nei secoli dall’esercito inglese nell’affrontare le complessità del mantenimento dell’ordine coloniale di quello che era il più grande e ricco impero d’oltremare europeo, oltre che della repressione delle resistenze anticoloniali (o, come oggi si dice, della ‘contro-insorgenza’, Coin), il generale Smith si è fatto notare coniando la definizione di ‘guerra in mezzo alla gente’. In effetti, proprio come le vecchie operazioni di polizia o di repressione coloniale, non poche delle odierne operazioni delle forze armate occidentali in territori extra-europei sono svolte contro avversari (bande di insurgents sostenute dalla popolazione) il cui il profilo militare si stempera in quello civile, ponendo ai militari occidentali non pochi problemi non solo tattici e tecnici, ma persino giuridici e morali. Da qui la formula di Smith per le guerre post-bipolari viste come ‘guerre tra la gente’, quindi, sia per il teatro e il contesto, sia per la natura dell’avversario: guerre nuove, ancora una volta, che secondo il generale britannico, memore dell’antica scuola inglese dell’approccio indiretto, sarebbe impossibile, oltre che criminale, affrontare con la mentalità clausewitziana di distruzione delle forze armate dell’avversario al fine di piegarne la volontà politica.

Come si vede, apologeti del nuovo unipolarismo e critici pacifisti, strateghi e studiosi di altre discipline, uomini d’arme hanno provato a definire le guerre post-bipolari a partire da una rilevazione, e da una sottolineatura, delle loro novità rispetto a quelle della Guerra fredda.

Novità che sicuramente ci sono state, e di cui abbiamo visto in precedenza qualche aspetto. Ma non tutto era nuovo.

Novità e no: un caso significativo

Quando più di dieci anni fa, nel giugno 1999, nel Regno Unito uscì New and Old Wars il volume di Mary Kaldor aveva tutti gli estremi per diventare un libro fortunato. Non pochi dei caratteri della fortuna del volume sono da rintracciarsi nell’aver saputo proporre una risposta integrata, e sintetica, a una diffusa domanda di spiegazione. A dimostrazione che New and Old Wars andava incontro a una domanda assai sentita, il libro fu rapidamente tradotto in un numero assai alto di lingue: in Italia era già alle stampe nel novembre dello stesso anno, meno di sei mesi dopo la sua uscita nel Regno Unito e appena due mesi dopo l’uscita sul mercato statunitense.

Per la verità già nelle ultime pagine dell’Epilogo, in cui la Kaldor dovette confrontarsi con l’intervento aereo Nato nel Kosovo del 1999, probabilmente inaspettato quando il volume era stato pensato, un lettore attento avrebbe potuto rintracciare qualche altro antidoto contro ogni stereotipata riduzione delle guerre post-bipolari a generiche nuove guerre.

Costretta dall’evidenza, che certo non rendeva facile definire le operazioni aeree cosiddette ‘chirurgiche’ della Nato contro le truppe serbe alla stregua degli scontri disordinati delle milizie tipiche delle ‘nuove guerre’, Mary Kaldor introduceva infatti un po’ dal nulla il concetto di ‘guerra spettacolo’. Ma allora, accanto alle ‘nuove guerre’ nel e del Terzo mondo, c’era tutto un altro tipo di guerra, iper-tecnologica e a zero morti, appunto una ‘guerra spettacolo’… Se ne sarebbe potuto dedurre la presenza, nella fase post-bipolare, non più di un’unica ma di una duplice forma (o natura?) della guerra: quella nuova e quella spettacolo, quella orientale e quella occidentale, quella delle milizie in lotta per il controllo del territorio e quella delle forze armate della ‘rivoluzione negli affari militari’.