velari

velari

Definizione

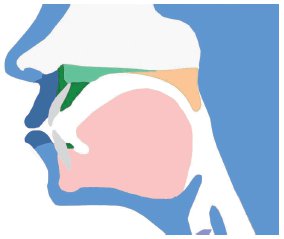

I foni velari sono così chiamati in quanto, per produrli, la parte posteriore (postdorso) della lingua crea un diaframma con il palato molle o velo palatino (da qui il termine velare). Tale termine si riferisce sia alle ➔ consonanti sia alle ➔ vocali posteriori procheile e aprocheile (➔ fonetica articolatoria, nozioni e termini di).

Per le consonanti l’IPA (➔ alfabeto fonetico) prevede, a seconda del grado di avvicinamento del postdorso della lingua al velo e della posizione del diaframma rinovelare, cinque modi articolatori: le ➔ occlusive sorde e sonore [k] e [g] (il post-dorso crea una chiusura diaframmatica seguita da una completa apertura); la nasale sonora [ŋ] (stesso grado diaframmatico delle occlusive ma con il diaframma rinovelare aperto; ➔ nasali); le ➔ fricative sorda e sonora [x] e [ɣ] (il postdorso crea una stretta diaframmatica); la laterale approssimante sonora [ʟ] (il postdorso crea una chiusura centrale e l’aria fuoriesce dai lati della lingua; ➔ laterali); le approssimanti sonore (labiovelare e velare) [w] e [ɰ] (il postdorso della lingua si solleva di poco, senza creare fruscio, rispetto alla posizione delle vocali posteriori chiuse [u] e [ɯ], rispettivamente protrusa e non protrusa) (➔ semivocali).

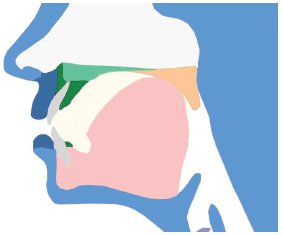

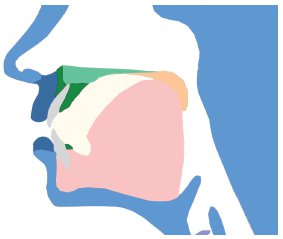

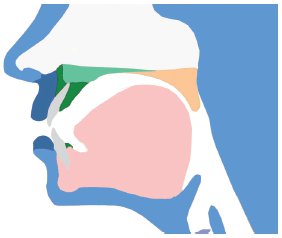

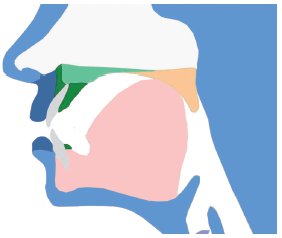

Nelle figg. 1, 2, 3, 4, 5 è riportata la schematizzazione del canale fonatorio dei cinque modi articolatori.

Aspetti acustici

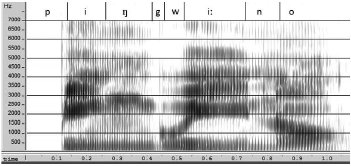

Dal punto di vista dello spettro acustico, il luogo velare è facilmente deducibile dall’altezza della seconda formante (➔ fonetica acustica, nozioni e termini di) che si attesta, per una voce maschile, intorno ai 2500-2800 Hz. In fig. 6 è riportato lo spettrogramma della parola pinguino [piŋˈgwiːno], in cui la nasale velare, compresa sulla scala del tempo tra 0,25 e 0,43 secondi, mostra una seconda formante a circa 2700 Hz. Da notare, inoltre che la tenuta dell’occlusiva sonora è quasi completamente nasalizzata (coarticolazione perseverativa).

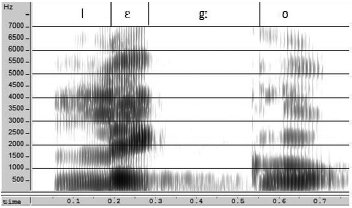

Se la seconda formante non è visibile, come nelle occlusive, si fa riferimento alla deviazione della seconda formante delle vocali a contatto che, a seconda del contesto, tende verso frequenze diverse. Infatti le occlusive velari presentano due loci acustici: le seconde formanti delle vocali anteriori tendono verso i 2500-2800 Hz, mentre quelle delle vocali posteriori non subiscono deviazioni (deviazione zero) e sono caratterizzate da un segnale intenso che le precede. In fig. 7 è riportato lo spettrogramma della parola leggo [ˈlɛgːo]. La seconda formante di [ɛ] (sulla scala del tempo compresa tra 0,2 e 0,3 secondi) parte da circa 2000 Hz e sale verso i 2500 Hz, mentre quella della [o] (compresa tra 0,56 e 0,74) ha deviazione zero ed è preceduta da uno scoppio intenso intorno ai 1100 Hz.

Diffusione geografica

Le consonanti velari fanno parte dei sistemi fonologici di 449 lingue delle 451 analizzate dall’UPSID (UCLA Phonological Segment Inventory Database): le più frequenti sono le occlusive, presenti nel 99,33% delle lingue, seguono l’approssimante labiovelare con il 73,61%, la nasale con il 52,99%, le fricative con il 28% (presenti non solo in alcune lingue sudamericane e afroasiatiche, ma anche in lingue indoeuropee quali spagnolo, russo, greco e tedesco), la laterale approssimante e l’approssimante con il 2,88% (la prima presente soltanto nella lingua yagaria e la seconda presente in 12 lingue americane, australiane e afroasiatiche).

Nel sistema fonologico dell’italiano sono presenti soltanto i fonemi occlusivi /k/ e /g/. La loro durata (➔ quantità fonologica) svolge in italiano una funzione distintiva, come nelle coppie minime (➔ coppia minima): baco [ˈbaːko] e bacco [ˈbakːo], eco [ˈɛːko] ed ecco [ˈɛkːo], roca [ˈrɔːka] e rocca [ˈrɔkːa], sugo [ˈsuːgo] e suggo [ˈsugːo], fuga [ˈfuːga] e fugga [ˈfugːa]; [ŋ], invece, è un allofono (➔ allofoni) di /n/: se la consonante nasale precede una consonante occlusiva velare, per il fenomeno della coarticolazione anticipatoria (➔ assimilazione; ➔

Normal 0 14

false false false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

fonetica articolatoria, nozioni e termini di), il luogo velare viene anticipato alla nasale come in ancora [ˈaŋkora], angora [ˈaŋgora], rincaro [riŋˈkaːro], inganno [iŋˈganːo]). Lo stesso vale per [w], allofono di /u/, caratterizzato da una durata più breve e da una minore intensità acustica rispetto alla vocale a contatto come in uovo [ˈwɔːvo], uomo [ˈwɔːmo], ruota [ˈrwɔːta], quattro [ˈkwatːro].

Principali varianti

Nei dialetti italiani le velari hanno esiti diversi principalmente quando si trovano in posizione intervocalica. In numerosi dialetti settentrionali, ad es., la [k] intervocalica si sonorizza (➔ sonorizzazione): in Liguria si ha [aˈmiːga] e [ˈfiːgu] per amica e fico, in Lombardia e in Emilia [ˈpeːgura] e [urˈtiːga] per pecora e ortica, in Veneto [doˈmɛːniga] e [neveˈgaːda] per domenica e nevicata. In Toscana, invece, è presente un particolare fenomeno, fonologicamente definito ➔ spirantizzazione e noto come ➔ gorgia toscana, che consiste nel realizzare le occlusive [p] [t] [k], in posizione intervocalica, come fricative sorde [ɸ] [θ] [h] (rispettivamente bilabiale, dentale e glottidale). Avremo, quindi, [la ˈɸiːɸa] e [saˈɸoːne] per la pipa e sapone, [paˈθaːθe] e [niˈɸoːθe] per patate e nipote, [la ˈhaːsa] e [aˈmiːho] per la casa e amico. Contrariamente a quanto avviene per l’occlusiva bilabiale e dentale, la cui diffusione è territorialmente limitata, la spirantizzazione della velare occupa quasi completamente il territorio toscano (➔ toscani, dialetti).

In alcuni dialetti meridionali (➔ siciliani, calabresi e salentini, dialetti), tra cui il calabrese, [g] viene realizzata o come fricativa sonora oppure scompare del tutto (si avrà, quindi, [aˈɣustu ] o [aˈustu ] per agosto e [ˈfraːɣula] o [ˈfraːula] per fragola). Al contrario in area campana [g] diventa fricativa labiodentale (spago [ˈspaːvə], paragone [paraˈvoːnə]) oppure occlusiva sorda (pagare [paˈka], legume [ləˈkuːmə]). Nel tarantino diventa [j], come in pagare [paˈjɛ] e agosto [aˈjust]). Inoltre, in alcune colonie gallo-italiane dell’Italia meridionale, come nel gruppo dialettale di Potenza, [k] viene realizzata come fricativa sonora (ad es., nevica [ˈneːvəɣa] e stomaco [ˈstɔːmuɣu] (Rohlfs 1949: §§ 197, 217). Da notare, infine, che uno dei caratteri distintivi del dialetto sardo logudorese (➔ sardi, dialetti): è la conservazione delle velari latine davanti a vocale palatale: ad es., [ˈlɛːgere] per leggere, [ˈkɛːna] per cena e [ˈkɛːlo] per cielo (cfr. Loporcaro 2009).

Riflessi grafici

Diversamente dal latino classico, in cui i grafemi ‹c› e ‹g› corrispondevano sempre a consonanti occlusive, in italiano la loro realizzazione dipende dal contesto: vengono realizzati come occlusive velari, se seguiti da a o da vocali posteriori (gara [ˈgaːra], cura [ˈkuːra], gota [ˈgɔːta], conto [ˈkonto]), o come affricate postalveolari se seguiti da vocali anteriori (cena [ˈʧeːna], cela [ˈʧɛːla], giro [ˈʤiːro]) (➔ ortografia). Per rendere velari questi ultimi suoni in italiano, unico caso tra le lingue romanze, si fa uso del digramma ch e gh. Il risultato è che, per effetto di coarticolazione con le vocali anteriori (o palatali), tali consonanti si realizzano non più come velari ma come prevelari ([k+̟] [g̟+]) o palatali ([c] e [ɟ]) e, pertanto, sono considerati allofoni di [k] e [g]. In trascrizione stretta si troverà quindi [ˈk+̟̟ɛːla] e [ˈcɛːla] per chela, [ˈg̟+ ̟iːro] e [ˈɟiːro] per ghiro, [ˈk+ ̟juːso] e [ˈcjuːso] per chiuso, [ˈg̟+ ̟janda] e [ˈɟjanda] per ghianda ma, in trascrizione larga [ˈkɛːla], [ˈgiːro], [ˈkjuːso] e [ˈgjanda] (Romano, Molino & Rivoira 2005).

L’occlusiva velare sorda è resa in italiano anche con il digramma ‹qu› seguito da vocale (► q). Avremo quindi due grafie diverse per lo stesso suono: cuore [ˈkwɔːɾe], cuoio [ˈkwɔːjo], cuoco [ˈkwɔːko] e quota [ˈkwɔːta], questo [ˈkwesto], quale [ˈkwaːle].

Nelle antiche grafie l’occlusiva velare sorda è liberamente indicata con ‹k, qu, ch›. Un es. si trova nel Placito di Capua del 960 (considerato il primo documento di volgare italiano: ➔ origini, lingua delle) in cui si legge la famosa formula «Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene» e nel Libro de la destructione de Troya (1360 circa) in cui le forme chillo e quillo sono entrambe presenti (Larson 1988; Maraschio 1993; De Blasi 1986).

Studi

De Blasi, Nicola (1986), Volgarizzamento dell’Historia destructionis Troie di Guido delle Colonne, Roma, Bonacci.

Larson, Pär (1988), Italiano ch, gh: lingua germana in aure romana?, «Studi linguistici italiani» 14, pp. 38-49.

Loporcaro, Michele (2009), Profilo linguistico dei dialetti italiani, Roma - Bari, Laterza.

Maraschio, Nicoletta (1993), Grafia e ortografia, in Storia della lingua italiana, a cura di L. Serianni & P. Trifone, Torino, Einaudi, 3 voll., vol. 1° (I luoghi della codificazione), pp. 139-227.

Rohlfs, Gerhard (1949), Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten, Bern, Francke, 1949-1954, 3 voll., vol. 1º (Lautlehre) (trad. it. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1966-1969, 3 voll., vol. 1º, Fonetica).

Romano, Antonio, Molino, Gianni & Rivoira, Matteo (2005), Caratteristiche acustiche e articolatorie delle occlusive palatali: alcuni esempi da dialetti del Piemonte e di altre aree italo-romanze, in Misura dei Parametri. Aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici. Atti del I convegno nazionale dell’Associazione italiana di scienze della voce (Padova, 2-4 dicembre 2004), a cura di P. Cosi, Torriana, EDK, pp. 389-428.