Venezia e le campagne

Venezia e le campagne

Il rapporto psicologico dei Veneziani con la terra

I Veneziani che hanno potuto conservare qualche ricordo della loro città prima che lo spartiacque degli anni Cinquanta del nostro secolo non ne rivoluzionasse abitudini mentalità linguaggio, rammenteranno di certo quello che fu il vezzo abituale di considerare con una certa sufficienza tutti coloro che avessero sortito patria diversa dalla laguna.

El xe da campagna era l’etichetta con cui venivano segnati i non Veneziani. Nessuna cattiveria, si badi: era un atto dovuto che non riguardava solo i dirimpettai Padovani o Trevisani, risultando l’espressione riottosa all’incasellamento geografico; uno poteva essere romano, parigino o — che so? — newyorkese, pure restava comunque da campagna, sempre. Ridicole sopravvivenze dell’antico orgoglio di chi confusamente sapeva d’essere stato grande, un tempo.

Ora naturalmente questo ingenuo peccato di presunzione è scomparso (intendiamoci: prontamente sostituito alla grande da ben altri guasti morali e sociali), eppure a ben guardare il concetto d’una peculiare «venezianità» non era del tutto infondato. Mi spiego: si converrà che i 3.800 metri di laguna che separano la città dalla Terraferma hanno pesato, per secoli, ben più della loro effettiva consistenza; la funzione da essi espletata di barriera, di difformità tra quanto era inequivocabilmente presente e percepibile in ogni paese europeo rispetto a quello che in qualche modo appariva «altro», questa distinzione, dicevo, non fu inferiore — per fare un esempio — a quella svolta dal ben più ampio tratto di mare che divide l’Inghilterra dal Continente.

Dunque l’insularità di Venezia, la sua indiscussa singolarità, almeno sin quasi alla metà del secolo scorso. Eppure, a ben vedere, l’anima della Terraferma, la campagna non era poi così remota da piazza San Marco; voglio dire, non occorreva uscire dal recinto delle lagune per avvertire la realtà rurale: anzitutto le isole che circondavano la città erano in gran parte coltivate. Il Lido, Sant’Erasmo, le Vignole, Mazzorbo erano ricche di orti dai prodotti giustamente famosi, e ancor oggi il loro «Raboso», le pesche, i carciofi nel mercato di Rialto sono popolari eccome, tranne che nel prezzo.

Ma anche la città vera e propria, quella di pietra per intendersi, ospitava al suo interno qualche frammento del paesaggio agreste: alla Giudecca — che era un poco la periferia del centro storico — gli orti non mancavano, proprio come nelle isole, e poi v’erano i maneggi dei cavalli (le cavallerizze) e le stalle: alla Giudecca appunto, in calle Longa a Santa Maria Formosa, a Sant’Elena e nell’isoletta di San Secondo, prossima all’attuale stazione ferroviaria. Le stalle con le mucche ci rimasero sino a questo dopo-guerra, me le ricordo: come sarebbe stato possibile altrimenti avere il latte anche nei mesi estivi? Quando lo scirocco s’appiccicava ai vestiti non sempre era consigliabile effettuare il trasporto da Campalto con battelle o caorline, a remi.

Ancora, numerosi erano i palazzi i monasteri i conventi con i loro giardini, dove non si mancava di coltivare anche qualche ortaggio e di allevare galline e conigli; le vere da pozzo dei cortili veneziani nobilitavano col risvolto artistico la funzione primaria di rifornimento idrico per tutte le esigenze della casa (tranne che per la tavola dei padroni, la cui acqua era portata direttamente dal Brenta e distillata con l’alambicco); tra queste il governo degli animali ospitati abitualmente nell’edificio: per secoli, e sin oltre la caduta della Repubblica, i Pisani Moretta vendettero il riso delle loro piantagioni vicentine nei magazzini del loro splendido palazzo sul Canal Grande; ebbene, era costume donare agli acquirenti un sacco, o mezzo sacco, di giavone (graminacea presente nelle risaie) per il pollame di casa, della loro casa veneziana (1).

Un frammento di campagna, dunque, v’era pure nella città dell’acqua, per necessità.

Ma sarebbe riduttivo limitare l’interesse dei Veneziani per la Terraferma a semplici esigenze alimentari; nonostante talvolta indulgessero a sentirsi e farsi credere «diversi» da tutti, il loro legame con la comune madre era fortissimo: i 4 chilometri di laguna venivano superati di frequente, perché col trascorrere dei secoli il patrimonio del patriziato era venuto sempre più identificandosi con la proprietà fondiaria.

È un concetto ben noto, sul quale non val la pena di insistere; vorrei solo ricordare che, secondo i calcoli di Beltrami, alla data del 1740 — ossia in occasione dell’ultima redecima, o dichiarazione dei redditi — i Veneziani possedevano 386.430 ettari di terra, vale a dire circa un quinto dei loro dominii italiani, con punte altissime nel Polesine (il 45,1% dell’intera proprietà fondiaria) e nel Padovano (49,5%) (2). Alquanto inferiore la percentuale del Trevigiano, e ciò può stupire, ove si consideri che questo territorio era stato il primo ad essere annesso allo Stato marciano, nel XIV secolo; proprio per tale ragione aveva conosciuto la penetrazione economica soprattutto dei grandi monasteri medioevali e della (allora) fiorente borghesia lagunare: ne era derivata, nel primo caso, una conduzione fondiaria di tipo prevalentemente assenteista, caratterizzata da canoni modesti; nel secondo uno spezzettamento dell’assetto fondiario, articolato su unità appoderate che non superavano di norma le 20-30 unità (3), alle quali il proprietario chiedeva i fondamentali generi alimentari per la propria tavola e, magari, la possibilità di concedersi di tanto in tanto un fià de aria bona, un poco di villeggiatura fra i campi.

Alla luce di questa realtà non c’è da stupirsi se i rapporti contadino-padrone, ossia i contratti agrari, risultarono sovente in confronto a quelli praticati altrove abbastanza miti, dal momento che le derrate, non essendo prevalentemente destinate allo smercio, non richiedevano particolari spese di conservazione e trasporto; ancora, le ridotte dimensioni dell’«azienda» evitavano l’infittirsi della gerarchia di intermediari (fittanzieri, fattori, gastaldi) che smungevano come avvoltoi la grande proprietà e determinavano l’immiserimento di braccianti e fittavoli.

Chissà, forse anche per questo c’è sempre stato un buon rapporto tra Veneziani e Trevisani, proprio l’opposto di quello esistito con i «cugini» Padovani, che conobbero una più tarda, ma più massiccia opprimente organizzata presenza dei Veneziani, soprattutto patrizi. Ecco, qui troviamo il latifondo e la miseria dei braccianti rurali: Ruzante, insomma, è, deve essere padovano, così come un Alvise Cornaro non potrebbe operare a Treviso; i suoi densi umori di valorizzatore-sfruttatore della terra non appaiono consanguinei all’approccio morbido del Sile tiepido e sinuoso o delle terre alte della «Marca gioiosa».

Ma per tornare alla consistenza della presenza economica dei Veneziani nelle vicine province della Terraferma, dai primi decenni del XVI secolo essa rappresentava la maggior parte dei patrimoni del patriziato; il restante era costituito da prestiti nel debito pubblico. Donde la cura dell’amministrazione.

Attenzione: non lasciamoci dunque ingannare dalla trita favola di una classe nobiliare disinteressata demotivata assenteista, che ai suoi campi chiede solo denaro, tanto denaro, per continuare a vivere nel lusso di una «vita morbida» nella città disponibile a tutte le raffinatezze, a tutti i piaceri. Oddio, che questo si sia anche verificato, non v’è dubbio, ma con meno frequenza di quanto solitamente si pensi.

Si dirà: mica si può ignorare l’evidente testimonianza che ci è offerta dalla trilogia sulla villeggiatura di Carlo Goldoni o dagli affreschi di Giandomenico Tiepolo (tra tutti La passeggiata in villa, ora a Ca’ Rezzonico). Vero, che la campagna fosse occasione di diporto, di evasione godereccia, di frivolezze costruite su giochi e cacce è fuori discussione; il fatto è ch’essa poteva essere anche questo, a molteplici livelli: dalla routine delle visite reciprocamente scambiate fra i proprietari delle ville sul Brenta alle rappresentazioni sceniche fastosamente realizzate dai Contarini a Piazzola, con l’ausilio di centinaia, migliaia di contadini utilizzati come comparse.

Era anche questo, la campagna. «Ma», come ha scritto Piergiovanni Mometto in un brillante saggio condotto sugli inventari di mobili ed oggetti presenti nelle ville patrizie, «non bisogna lasciarsi ingannare: c’è villeggiatura e villeggiatura, così come [...] c’è villa e villa. Le villeggiature di tipo frivolo e gaudente sembrano concentrarsi, preferibilmente, ai lati ed all’interno del triangolo Venezia, Padova, Treviso: lungo il canale del Brenta, da un lato, ed il Terraglio, la strada che va da Venezia a Treviso, dall’altro. [...] Guardando le cose da un opposto punto di vista ci sovviene alla mente la semplice villeggiatura della sua famiglia narrataci da Carlo Gozzi; così come ci sovvengono alla mente molti dei nostri inventari, con l’arredamento semplice e scarno, con gran parte del mobilio vecchio e mal ridotto [...]» (4).

Ecco il punto: accanto ai clamorosi esempi di lusso e frivolezza, non dobbiamo scordare il diverso comportamento della grande maggioranza dei nobili, e dei borghesi, che sapevano coniugare il riposo ed il divertimento offerto dalla permanenza nella campagna con la cura dei propri interessi. Attorno alla metà degli anni Trenta del secolo XVIII un patrizio di medie fortune, Giust’Antonio Erizzo, così scriveva in una sorta di decalogo ad uso del figlio: «A’ tuoi fattori ed agenti non lasciar dinaro nelle sue mani. Segna soprattutto colla tua mano le ricevute di riscossioni, anco delle più minute affittanze, e rivedi le spese delle medesime, non lasciando mai in libertà di spender tanto alli fattori di città, quanto di villa, senza il tuo assenso. Nelle tue fattorie di villa sij attento all’amministrazione. Visita spesso i luoghi di campagna ed esamina le loro direzioni, che non siano violente, cosiché né li tuoi vicini, né altri di quelle circonvicinanze abbino a farti querela della condotta de’ tuoi agenti; meno, che i pubblici rettori abbino a dolersi di te, perché i sudditi non prestino la dovuta rassegnazione a’ pubblici comandi. Osserva le campagne se ben coltivate, se sono pronti nelle riscossioni e nel tener in regola i tuoi interessi, non lasciargli arbitrj sopra le mancanze de’ coloni. Non lasciar loro libera la vendita de’ tuoi prodotti, né facoltà di spender a loro talento» (5).

Sappiamo inoltre che il padrone, in villa, ci andava per qualche settimana tra giugno e luglio onde sfuggire all’odioso orrendo scirocco, tal quale facciamo — o vorremmo fare — noi; però nel Settecento la permanenza si iterava, facendosi obbligatoria e prolungata a ottobre-novembre, ossia in una stagione che noi ben ci guarderemmo dallo scegliere. È che a San Martino (11 novembre) scadevano i contratti agrari; a San Martino infatti il contadino non può rifiutarsi di pagare, perché ha tutto quel che la terra gli ha dato quell’anno, anche il vino. E allora ecco che i patrizi-proprietari tornano nelle loro campagne, stavolta in compagnia degli agenti generali; in queste settimane qualche ora della mattina viene dedicata all’esame dei monti, ossia la quantità dei generi riposti nei granai e nelle cantine; della contabilità dei fattori (che peraltro ogni mese inviano a Venezia il bilancio dell’agenzia); della condizione della campagna, dei lavori da farsi nel periodo invernale, del rinnovo infine dei contratti con gli affittuali ed i mezzadri.

Poi, passata la metà del mese, la vita politica riprendeva la propria attività, i patrizi tornavano dalla Terraferma, Venezia riapriva i teatri.

Ma i problemi della campagna continuavano a vivere nella corrispondenza con i fattori, che era assidua: almeno una-due lettere alla settimana con ogni agenzia; il punto è se a scriverle era il patrizio-proprietario o il suo agente generale di Venezia. I Copialettere dei Pisani dal Banco e Moretta, come quelli dei Tron a San Stae, ora conservati presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia, non lasciano dubbi: pensano e firmano i padroni; Chiara Pisani Barbarigo, poi, era solita rivolgersi ai suoi dipendenti scrivendo su metà di un foglio verticalmente diviso, per avere puntuale risposta agli ordini o alle richieste nell’altra metà lasciata libera (6).

Al di qua e al di là dell’acqua: verso la fusione

Parlare del rapporto dei Veneziani con la campagna significa anche affrontare la questione dei rapporti da essi intrattenuti con quegli abitanti. Una questione complessa: i Veneziani non sono mai stati avvertiti (né si sono sentiti, come accennavo scherzosa-mente in apertura di lavoro) del tutto omologhi ai loro cugini di Terraferma, ed è noto che alla costruzione di una comune identità veneta essi procedettero con estrema prudenza e lentezza, entro la cornice di uno Stato amministrativamente federale (ancor oggi, in fondo, il Veneto non ha una capitale fortemente sentita come tale, come succede in Lombardia, Piemonte, Liguria).

Ma per tornare all’Ancien Régime, in un magistrale studio di qualche anno fa Gaetano Cozzi ha posto in evidenza il lento lentissimo, ma progressivo svolgersi di un processo di fusione tra dominanti e dominati, attraverso la compenetrazione delle mentalità, l’interscambio — verrebbe da dire — di abitudini e costumi; prendendo come riferimento la «civiltà delle ville», egli ha scritto: «Un trasferimento ‚civile’ [di capitali] così massiccio non poteva [...] restar vano: né per gli uni, che compravano terre e costruivan case e trasferivano là, seppur saltuariamente, la loro dimora, né per gli altri che già vivevano in quelle zone, e si trovavano a dover convivere con gente nuova. Perché se i Veneziani portavano con sé uno stile di vita che col tempo riusciva a imprimersi nella Terraferma, altrettanto avveniva da parte di questa, ossia di modi di vivere e di sentire che le erano tipici, frutto del suo ambiente naturale e della sua storia, nei confronti dei Veneziani». Un processo, però — continuava Cozzi —, non compiutamente portato a termine: «La trasformazione del patriziato veneziano da un’aristocrazia di mercanti in un’aristocrazia di nobili viventi in prevalenza della rendita fondiaria non deve far pensare a un livellamento di essa sulle altre nobiltà, cioè che si fosse spento quel che costituiva il suo carattere peculiare», poiché quella lagunare, soggiungeva ancora, «era una nobiltà che si poneva sempre idealmente sulla linea dei prìncipi, e magari dei sovrani, non dei baroni o dei conti. Rifiutava il castello, amava la grande villa, serena, distensiva, indifesa, luogo di pace aperto sulla strada o sulla campagna o sulla riva di un fiume» (7).

La villa. Prima che la cementificazione dell’ultimo quarantennio guastasse irrimediabilmente la pianura veneta, essa ne marcava il paesaggio con signorile eleganza. Quante ne costruirono! Brusatin fornisce queste cifre: 257 nel Cinquecento, 332 nel Seicento, 407 nel Settecento; molte, dunque, e con progressione gagliarda anche nell’ultimo secolo della Repubblica; talune autentiche regge, come la villa Pisani di Stra o quella «utopistica» voluta dai Badoer nel loro quasi omonimo villaggio di Badoere, nel Trevigiano.

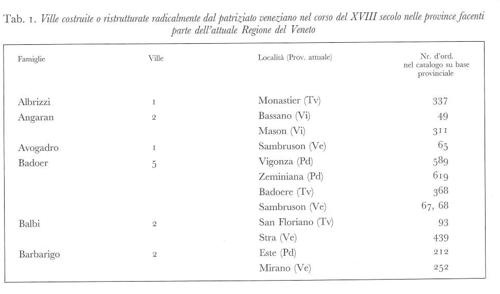

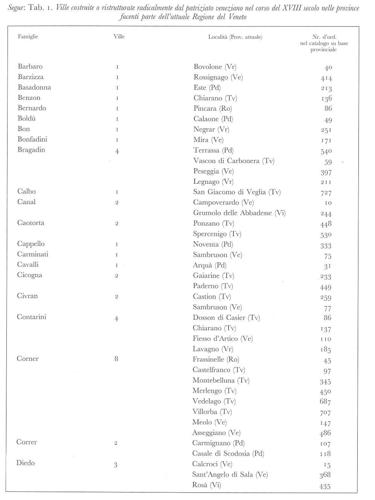

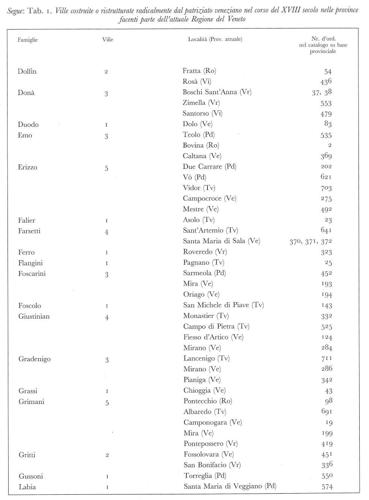

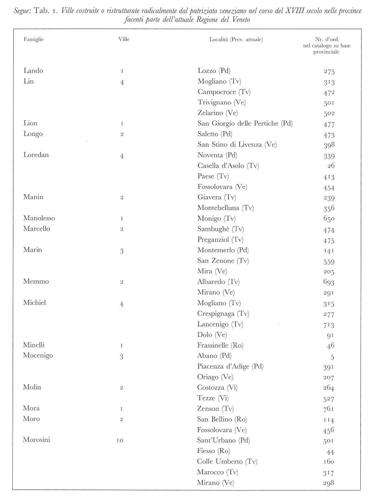

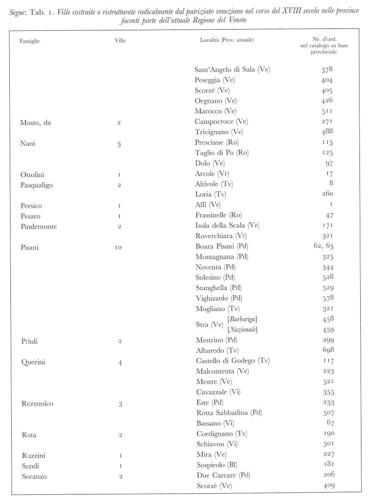

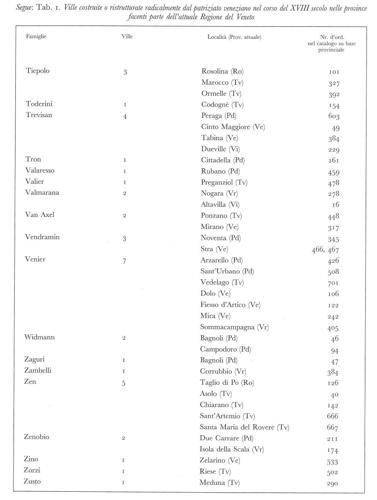

Oltre 400 dimore, parte edificate dai Veneziani, parte dalla nobiltà di Terraferma: difficile distinguere il committente quando non ci soccorra adeguata documentazione, un affresco «parlante», uno stemma. Un recente catalogo promosso dalla Regione del Veneto consente di ricavare l’elenco delle famiglie patrizie — purtroppo senza che sia precisato il ramo, nella maggior parte dei casi desumibile solo attraverso un paziente controllo delle notifiche di decima e successivi traslati —, famiglie che edificarono ex novo o ristrutturarono significativamente le loro ville; eccolo, con la premessa che ai fini del nostro discorso l’inventario che segue pecca per difetto, dal momento che: 1) concerne solo il patriziato e non tutti gli abitanti della Dominante (per la solita impossibilità di identificare le famiglie borghesi: pertanto non risulteranno, ad esempio, i nomi pur presenti degli Ambelicopulo, dei Grifalconi, dei Papadopoli, dei Revedin ed altri ancora); 2) comprende solo le province dell’attuale Veneto, con esclusione quindi del Friuli e dell’Istria, aree peraltro ben segnate dal fenomeno; 3) ignora taluni decisivi interventi (come quello realizzato da Pietro Garzoni a Godego, nel Trevigiano) e — ma soprattutto — non considera molti edifici dei quali si è persa l’originaria denominazione (8).

)

Sono in tutto 95 nomi di famiglie e 217 ville; vale a dire che queste ultime costituiscono oltre la metà rispetto alla cifra di 407 fissata da Brusatin come il totale delle nuove costruzioni settecentesche, veneziane e non. Sono 95 casate patrizie su un complesso di 193 allora esistenti, a loro volta articolate in 457 diversi rami (così il Protogiornale del 1791, che tiene conto anche delle nuove aggregazioni avvenute in conseguenza dell’ultima apertura del Libro d’oro); spiccano le iniziative delle famiglie Morosini e Pisani, ognuna con 10 unità immobiliari, ma da suddividersi rispettivamente tra dodici e sei rami; sicché a ben vedere risulta più significativa l’attività edilizia degli Erizzo (5 ville, 2 rami) o dei Farsetti, presenti in maggior consiglio con un solo nucleo famigliare, ma artefici dello stupendo complesso di Santa Maria di Sala, paragonabile a quanto realizzato dai Badoer San Moisè a Badoere o dai Pisani Santo Stefano a Stra, mentre più tardo e valutabile con altra ottica risulta l’eccezionale esperimento di Alvisopoli, di cui parleremo più avanti. Mi fermo qui con le cifre e le statistiche che sarei tentato di ricavarci, perché insomma stiamo parlando di un bene — la villa — decisamente polifunzionale, passibile di essere valutato secondo ottiche che spaziano dall’economia all’arte: pertanto non si possono mettere sullo stesso piano le barchesse tirate su dai Mora a Zenson di Piave e la villa Pisani di Stra.

Se dunque al patriziato spetta all’incirca la metà delle ville costruite nel corso del secolo (217 su 407), l’altra parte venne edificata soprattutto dalla nobiltà di Terraferma. Difficile, come dicevo sopra, distinguere l’appartenenza di questi edifici: sono simili perché simile era ormai, nel Settecento, la civiltà che esprimeva i committenti. Eppure, come si è detto sopra, una vera autentica compenetrazione tra governanti e governati non si verificò mai del tutto; la sutura infatti doveva avvenire solo dopo la caduta della Repubblica, quando gli ex patrizi si sarebbero visti sciolti dall’onore-onere della gestione politica dello Stato, ed i loro successori (la borghesia urbana fatta di Ebrei, di imprenditori, mercanti, banchieri, ma ancor più quella rurale dei fattori e fittanzieri) avrebbero fatta propria quell’eredità, accettando la suggestione ed il fascino di un mondo da cui sino allora erano rimasti esclusi, ma che la napoleonica equiparazione tra nobiltà e censo rendeva finalmente possibile. Ha sintetizzato assai bene questo processo un giovane studioso-editore, Paolo Gaspari, scrivendo a proposito dei nuovi ceti emergenti: «E tuttavia costoro, appena arricchiti, comprarono terra, ville di villeggiatura, aziende agricole e palazzi in città. Ambirono a diventar nobili, a imparentarsi coi nobili e magari col patriziato stesso, a vivere in osmosi con la nobiltà acquisendo uno stile aristocratico, primo fra tutti un rapporto con i possedimenti fondiari conforme, come stile di vita, a quello del patriziato e assimilando, spesso rinnovandoli, i criteri di gestione seguiti dalla grande aristocrazia»; la conseguenza più evidente di tale compenetrazione sarà data dalla continuità, riscontrabile in tutta l’area veneta, dei tradizionali assetti sociali ed economici (9).

Tutto questo — ripeto — dopo la caduta; prima il processo era certamente avviato, ma ben lungi dall’essere concluso. Lo testimoniano l’insuccesso dell’apertura del Libro d’oro, offerta dal maggior consiglio a 40 famiglie nobili della Terraferma nel 1775: ebbene, solo 11 risposero all’appello fra il 1776 e il 1788 e furono iscritte al patriziato (10)); inoltre vorrei proporre all’attenzione del lettore qualche riga di un autorevole ed imparziale testimone: l’abate romagnolo Giuseppe Compagnoni, che così scriveva nel 1787, a proposito delle abitudini vacanziere dei Veneziani:

Dopo la fiera dell’Ascensione, Venezia rovesciavasi sopra Padova ove si apriva quella del Santo.

Che cosa dunque trovavano in Padova i Veneziani per la fiera del Santo? Trovavano se medesimi. Ma ivi né toga né parrucca né tabarro per gli uomini, né le gentildonne erano obbligate uscendo a piedi avvilupparsi nel nero zendaletto. Non v’essendo legame d’offici pubblici ognuno era padrone dell’intera giornata. Visite, giuochi, caffè, pranzi, corse, teatro, cavalchine (così chiamavansi i balli) e poi caffè, giuochi e cene, e in mezzo a tutte queste dissipazioni intrighi d’ogni genere, nuove del mondo, della città, de’ particolari: ecco il caos che in Padova assorbiva i Veneziani. Il bel cielo di Padova, l’ampiezza delle sue strade, il tumulto da una parte, la solitudine dall’altra, contribuivano a dare agli spiriti una certa energia, una libertà, una licenza che i patrizi veneziani non godevano nella capitale [...]. In quel tempo i signori padovani ritiravansi alle loro campagne aborrendo la presenza dei loro padroni, la cui profusione, il cui lusso era, ai loro occhi, più umiliante che la considerazione stessa del grado tanto superiore (11).

Il brano ci suggerisce due considerazioni: la sempre più marcata propensione dei Veneziani a prolungare i loro soggiorni in Terraferma, e la persistente renitenza dei Padovani ad accettarne la presenza. I due mondi convivono e si sfiorano, ma non s’incontrano: e questo — come si è detto — è confermato dal simultaneo rifiuto della nobiltà di Terraferma di entrare a far parte del patriziato lagunare.

Ma attenzione: questi esempi dimostrano anche che tutto ciò si verifica quando di fronte ai «sudditi» si pongono istituzioni formali (la costituzione repubblicana: concordo appieno con Paolo Gaspari, testé citato in nota) o una pluralità di ricchi «dominanti» che approfittano di una ricorrente precisa circostanza per riuscire in qualche modo ad épater les bourgeois, onde far sentire il loro peso di padroni legittimati da una disponibilità economica pressoché illimitata.

Ma in altre circostanze, ossia nella grande maggioranza dei casi, qual era la realtà?

Sembra che nei rapporti privati, dei singoli, i contatti e persino l’amicizia fra esponenti delle due sfere fossero tutt’altro che inconsueti. Si guardino i dispacci degli ambasciatori: quanti nobili padovani, vicentini, veronesi si recano a far loro visita, quando passano per Vienna, Parigi o Londra! Quanti li accompagnano nella loro residenza, come il conte padovano Giovanni Mariani che per mero diporto va a Parigi con l’ambasciatore Andrea Dolfin, nel 1780! Si osservino gli epistolari e si troverà una folla di «foresti» ai quali i patrizi accennano in toni di famigliarità o di dimestichezza; si faccia il calcolo dei matrimoni misti, delle mésalliances nobiliari non più avvertite come tali (12)!

La mia impressione (ma non soltanto mia) è che un mutamento radicale di opzioni psicologiche e dunque di scelte sociali avvenga nel patriziato nel corso degli anni Cinquanta del secolo. Qui si verifica una frattura non generazionale, ma epocale; da questo momento il peso della tradizione domestica e patriottica subisce un crollo.

Credo che in proposito una parola autorevole — per quanto concerne l’oggetto del nostro discorso — potrebbe esser data dal comportamento tenuto dai patrizi in villa con la nobiltà e la borghesia locali. Quand’erano in campagna per settimane e mesi voglio dire, non a Padova per qualche giorno e neppure pressati a scambiarsi reciproche visite nelle dimore sul Brenta; ma purtroppo manchiamo di sufficienti informazioni in proposito e gli epistolari dei quali sinora disponiamo più di tanto non ci soccorrono (13).

Il quadro generale dell’agricoltura: l’andamento climatico e la serie dei raccolti

Sin qui l’approccio degli uomini con la campagna, fonte di svago e di rendita. Quest’ultimo punto è evidentemente di gran lunga il più importante, poiché nel XVIII secolo la terra rappresentava ormai il nucleo eminente dei patrimoni patrizi. Sappiamo che le famiglie più ricche possedevano migliaia di campi (talora migliaia di ettari) nelle province prossime alla Dominante, ed in più interi paesi con gli immobili (case, botteghe, l’immancabile osteria) e poi i granai, le stalle, il mulino, la fornace, il maglio, la fitta rete dei livelli che copriva come una ragnatela la proprietà fondiaria, i diritti di decima così diffusi... (14).

Beni assai più apprezzabili, agli occhi dei Veneziani, di quanto non fossero i titoli ed i diritti feudali che pure essi conoscevano e dei quali non di rado la loro famiglia era insignita da generazioni. Li stimavano poco, tuttavia, quasi esclusivamente in relazione al loro potenziale economico: del resto, il rango patrizio poneva i suoi membri al di sopra di ogni altro titolo araldico; pertanto quale ulteriore prestigio poteva derivare — per ricorrere ad un nome conosciuto — al procuratore Pietro Vettor Pisani dall’essere anche, come era, conte di Bagnolo (15)?

Data questa situazione, vediamo quale evoluzione conobbe il rapporto Veneziani-campagna nel corso del secolo, per quanto concerne l’aspetto essenzialmente economico.

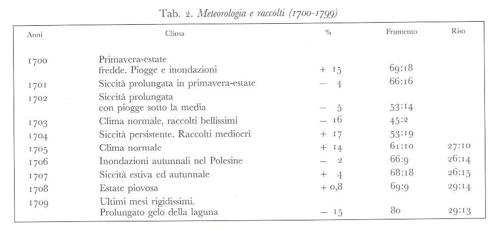

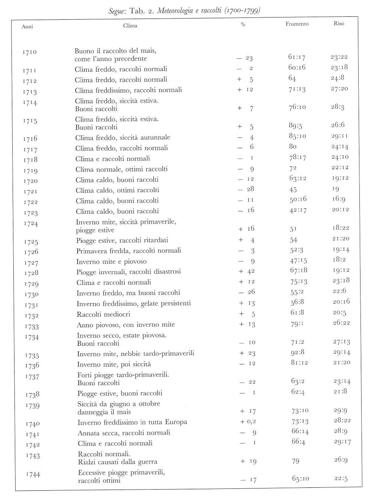

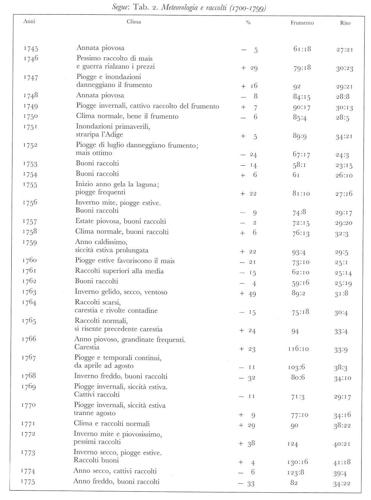

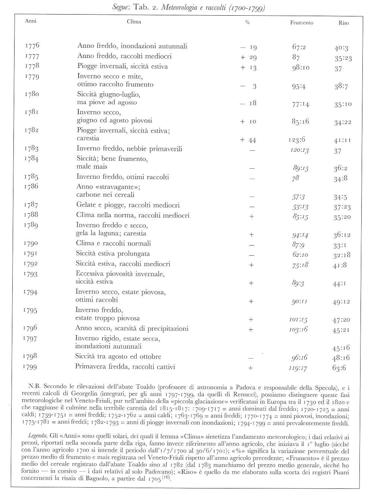

Osserviamo anzitutto il quadro di riferimento generale, ossia l’andamento dell’agricoltura nelle terre fra il Mincio e l’Isonzo, ch’era ciò che maggiormente stava a cuore ai proprietari della terra. Per far questo ho considerato il trend climatico e meteorologico come elemento determinante per i raccolti, tuttavia va tenuto presente che non sempre i prezzi risultano ad esso strettamente correlati poiché altri fattori potevano intervenire ad alterarli, come conflitti e contrabbandi. In altri termini, lo stato di belligeranza — che fu ben presente ai mercati veneziani e veneti, sia a causa della seconda guerra di Morea (1715-17I8), sia in conseguenza delle tre guerre di successione che segnarono la prima metà del secolo — finì spesso per far decollare i prezzi delle derrate richieste dagli eserciti o scemate a motivo delle devastazioni patite; ancora, la presenza vera o presunta di una carestia nei paesi limitrofi (Ferrara, Trento o Gorizia) determinava incetta di grani e speculazioni al rialzo. Ho riassunto quanto sopra nella Tab. 2,

,

,

Questi i prezzi che — ripeto — possiamo considerare attendibili solo relativamente al frumento e fino alla data del 1782 compreso, in quanto dati ricavati dal Toaldo direttamente dalle mercuriali dei provveditori alle biave; per gli anni successivi (1783-1799) e per tutti i prezzi del riso disponiamo solo di analisi territoriali limitate, per cui questi ultimi dati hanno valore indicativo: sono confrontabili cioè tra di loro, all’interno della serie, ma non rappresentano certo il prezzo medio generale per Venezia ed il Veneto.

Data questa realtà, dicevo, con quali occhi la percepirono i Veneziani? Evidentemente, tranne i diretti interessati, ossia la catena proprietari-fattori-mercanti, la maggior parte dei contemporanei colse le variazioni nell’ambito del medio periodo, come del resto facciamo anche noi quando consideriamo i prezzi del mercato.

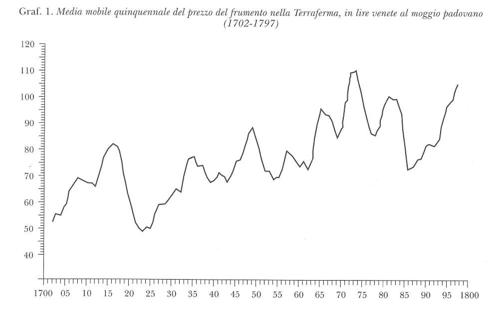

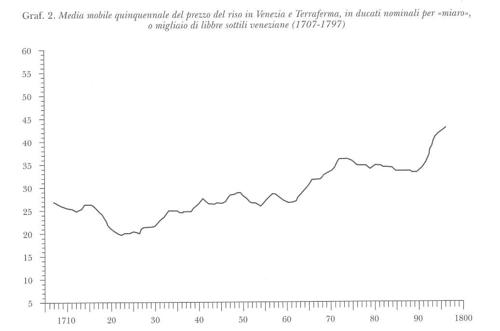

Pertanto, onde agevolare la fatica del lettore che mi figuro stanco di tanti numeri, passo a sintetizzarli con due grafici che riportano i prezzi del frumento e del riso secondo una media quinquennale, così da avere una visione del fenomeno abbastanza «morbida», non soggetta cioè alle brusche oscillazioni annue che richiedono una lettura minuziosa e lenta.

Mi pare che, in linea di massima, le curve dei prezzi concordino: ma si tenga presente che il riso costava assai più del frumento, era parimenti ben conservabile e — quantomeno quello di cui si tratta, ossia della famiglia Pisani — destinato in parte significativa al mercato estero; pertanto il prezzo di questo cereale era sottoposto a minori oscillazioni di quello del frumento (ed a maggior ragione del mais, o formenton, che rappresentava l’alimento base dei ceti sociali inferiori): donde la maggior linearità del grafico.

Qualche considerazione ulteriore: Georgelin definisce il periodo 1666-1762 «un siècle de tranquillité», e mi pare si debba concordare: i prezzi del frumento oscillano attorno alle 70 lire per moggio, quelli del riso sui 25 ducati al miaro, o migliaio di libbre sottili veneziane. Se vogliamo tentare un’analisi un poco più precisa, i prezzi si mantengono alti nel corso della fase «italiana» della guerra di successione spagnola e degli inizi del conflitto in Morea (all’incirca, 1704-1715), poi conoscono una depressione attorno agli anni Venti, dopo di che inizia un trend al rialzo, il quale appare contenuto sino al settimo decennio del secolo; quindi, a causa del deterioramento climatico, si verifica un’accentuazione del fenomeno che interessa soprattutto gli anni Settanta e parte degli Ottanta, cui segue una fase di contrazione tra il 1785 ed il 1793. Quel che segue è un’impennata decisa dei prezzi, causata dai venti di guerra gagliardamente fomentati, dopo il 1796, dall’arrivo dei Francesi: ed è fortuna che i nostri grafici si fermino al 1797.

Guardate ora com’è complessa la questione: i prezzi salgono visibilmente e (quasi) costantemente a partire dai primi anni Sessanta, che sono poi quelli — come si vedrà — di una parziale alienazione della manomorta ecclesiastica in fatto di proprietà fondiaria e, ad un tempo, delle innovazioni agronomiche: in una parola, gli anni più vivaci in fatto di sperimentazione agraria sono caratterizzati dall’ascesa generalizzata dei prezzi dei cereali, causata prevalentemente dal susseguirsi di cattivi raccolti a loro volta determinati da una negativa congiuntura meteorologica.

Donde modesti guadagni per i proprietari, buoni per i mercanti, ottimi per gli speculatori e, verosimilmente, vita grama o peggio ancora per i contadini e, in generale, per i ceti più miseri: perché alti prezzi dei cereali significa diffuso malessere sociale.

Ma per i ricchi proprietari, i cui campi non fossero stati direttamente colpiti dalla nebbia o dalle inondazioni o dalla siccità o dalla grandine, il rialzo del valore dei prodotti rappresentava un autentico colpo di fortuna; troviamo espresso questo convincimento con disarmante franchezza in una lettera scritta nella primavera del 1781 dall’agente Ballarini al suo padrone Andrea Dolfin, dove il concetto mors tua vita mea assurge a dignità d’una celeste provvidenza dispensatrice di calamità: «[...] le biave», egli scrive, «sono in tal dejezione, che se il Cielo non provvede con qualche disgrazia, il nuovo raccolto sarà così ubertoso che [...] li prezzi saranno dei più infelici» (17).

Allora, pur ammettendo che il maggior utile del proprietario non si verificava in anni contrassegnati da buoni raccolti generalizzati, tuttavia l’andamento complessivo dei prezzi agricoli settecenteschi non lascia né poteva lasciar dubbi: i contemporanei avevano sotto gli occhi una campagna che, passata la depressione seicentesca contrassegnata da deflazione carestie pestilenze; superata l’emergenza delle guerre di successione che per oltre quarant’anni avevano inflitto vessazioni e distruzioni alle incolpevoli province della Terraferma; al termine dicevo di questa lunga serie di flagelli, un comune osservatore attorno alla metà del secolo non avrebbe faticato ad accorgersi che la campagna stava riappropriandosi rapidamente di tutte le sue migliori e tradizionali attrattive: la pace di Aquisgrana aveva infatti significato tranquillità sociale e sicurezza di commercio, mentre i prezzi tendevano al costante rialzo, senza essere sottoposti alle imprevedibili oscillazioni di un mercato condizionato dalla presenza di contrapposti eserciti.

Quel che successe nell’età delle riforme: i provvedimenti del governo

Non sta a me far presente al lettore la fertilità delle campagne venete e la confortante bellezza di un paesaggio frutto di un enorme deposito di fatiche, quale si era venuto estendendo anche su vaste zone già paludose, dopo che l’esaltante stagione delle bonifiche cinquecentesche aveva consentito lo sviluppo della cosiddetta «civiltà delle ville». Una pagina insuperata di Marino Berengo ci ha illustrato quali segni marcassero il paesaggio veneto settecentesco: il regime dei tre campi, due a frumento ed uno a granoturco, circondati da filari di viti e gelsi; «così», egli scriveva, «il podere si trincerava nella sua autosufficienza, col produrre i due generi di base del canone dominicale (vino e grano), assicurando al coltivatore la sua polenta e la legna necessaria a cuocerla»; più di recente Gaetano Cozzi ci ha riproposto i giudizi di alcuni autorevoli viaggiatori stranieri, che dobbiamo presumere osservatori imparziali. Ecco anzitutto Montesquieu, nel 1728: «Il n’y a rien de si beau que le chemin depuis Padoue jusqu’à Vérone, [où] un même champ vous donne du blé, du vin, de la soie, du bois, sans compter les arbres fruitiers» (Non c’è niente di più bello del percorso tra Padova e Verona, [dove] lo stesso campo vi offre frumento, vino, seta, legna, senza contare gli alberi da frutto); e poi Charles de Brosses, nel 1739: «Le terrain qui est entre Vicence et Padoue vaut seul le voyage d’Italie, surtout pour la beauté des vignes, qui sont toutes montées sur des arbres dont elles recouvrent toutes les branches» (La campagna che troviamo fra Vicenza e Padova merita da sola un viaggio in Italia, soprattutto per la bellezza delle vigne, che sono sorrette da alberi di cui ricoprono tutti i rami); quindi, molto tempo dopo, «analoga memoria incantata» conservava di quei luoghi Goethe, nel 1786, e tre anni dopo Arthur Young... (18).

Buona terra, dunque, e ben curata, che neppure gravava troppo sui proprietari in fatto di imposizione fiscale. Particolarmente privilegiati poi, su questo punto, i Veneziani, che dal 1665 al 1787 poterono sfruttare l’ulteriore beneficio della cosiddetta decima verde. Vediamo brevemente di che si tratta. Durante la guerra di Candia, per favorire gli approvvigionamenti della flotta venne istituita questa forma di pagamento della decima (la principale gravezza corrisposta dai Veneziani, mentre i fuochi esteri — ossia i sudditi della Terraferma — sottostavano ad altre imposte), che abilitava appunto gli iscritti a fuochi veneti a bonificare i due terzi del tributo mediante la consegna ai provveditori alle biave di frumento che, per l’occasione, veniva sopravvalutato rispetto al prezzo corrente (di solito, 2 lire per staro veneziano); in tal modo l’obbligo di condurre nella Dominante parte del raccolto comportava per i Veneziani due fondamentali vantaggi, e cioè la sicurezza del mercato e la garanzia di spuntare prezzi in ogni caso superiori alla media (19).

Non c’è dunque da meravigliarsi se, con tali premesse, i padroni della terra ben si guardassero dal privarsene: non certo i patrizi veneziani, che alla metà del secolo detenevano circa un terzo di tutta la pianura fertile; non la nobiltà suddita, che si accontentava di un quinto; men che meno il corpo ecclesiastico con le grandi abbazie pingui di latifondi. Basti un solo esempio: ne La cameriera brillante (1754) Goldoni ci mostra un Pantalone che così si confida con un amico desideroso di acquistare una proprietà fondiaria: «La vol comprar dei beni? Dove còmprela? Chi ghe xe che voggia vendar? Anca mi, per dirghela, aspiro a far qualche acquisto; ma, che sappia mi, nissun vende».

Un mercato inesistente, dunque, quello della terra, bloccato e non soltanto nel Veneto; dopo secoli di stagnazione si sarebbe ravvivato, all’improvviso e con formidabile accelerazione, in età napoleonica, come sappiamo. E prima? Prima qualcosa pur avvenne, ma a. partire dagli anni Sessanta del secolo, da quella congiuntura — in qualche modo straordinaria — che in una manciata d’anni racchiuse l’età delle riforme, il nostro illuminismo. Di tutto ciò altri parlerà assai meglio e più diffusamente in questo stesso volume; ai fini del presente assunto basterà qui ricordare che ancor prima che Andrea Tron ed il suo entourage promuovessero la nascita della deputazione ad pias causas (12 aprile 1766), che del movimento riformatore veneto fu il motore e l’anima e che portò ad una prima parziale abolizione della proprietà ecclesiastica, con conseguente (limitata) ridistribuzione della terra; precedentemente a questa data, dicevo — ma certamente in relazione al suo significato storico —, i Veneziani presero a manifestare un rinnovato interesse per la materia agricola nel 1761, allorché il riformatore dello Studio di Padova Bernardo Nani suggeriva di sostituire la cattedra di eloquenza italiana con una del tutto nuova denominata scienza agraria, sulla scia dei successi che il dibattito agronomico andava riscuotendo in Francia, Svizzera, Inghilterra, Olanda e insomma in tutta l’Europa del Nord (20). Non se ne fece nulla, per allora, ché la prima sollecitazione ad un diverso approccio con la campagna, in area veneta, non doveva scaturire dall’asse politico-culturale che legava Padova a Venezia, ma dalla periferia, da vive istanze generate dalla forza delle cose.

Qui, in Friuli, in una delle province tradizionalmente considerate fra le più arretrate, l’epizoozia del 1759, che comportò la perdita di circa 12.000 bovini, accelerò la nascita di una Società di agricoltura pratica nell’ambito della locale Accademia, che da qualche anno (1756) aveva rifiutato l’obsoleta ed ormai stucchevole intitolazione arcadica degli Sventati; il programma della nuova Società venne varato il 14 settembre 1762 ad opera principalmente di Antonio Zanon e Fabio Asquini, ma soltanto tre anni dopo (23 luglio 1765) essa cominciò la sua attività.

Fu una grande e bella novità che suscitò ben presto consensi ed imitazioni, al punto che — dopo le ricerche effettuate nell’ultimo ventennio (21) — oggi possiamo individuare nelle accademie agrarie uno dei due volani (l’altro, e principale come accennato, è rappresentato dalla deputazione ad pias causas) del movimento riformatore veneto. Ora, questi istituti si presentavano come una sorta di valvola di sfogo per la nobiltà suddita, esclusa dall’attività politica; e tuttavia lo status di accademie assegnava loro una dimensione interclassista («democrazia rurale», secondo la felice espressione di Del Negro), sicché ai dibattiti ed alle adunanze partecipavano di fatto nobili e borghesi, sacerdoti, abati, professori e insomma chiunque fosse o si ritenesse in grado di dire la sua, ossia di contribuire alla promozione della pubblica felicità nello specifico settore agronomico. Innegabilmente era possibile scorgere in tale iniziativa un’ombra ideologica potenzialmente eversiva dei pilastri sui quali poggiava l’assetto sociale dell’Ancien Régime; eppure Venezia non solo non combatté le accademie, ma diede loro ampio appoggio.

Erano anni di grande vivacità quelli aperti dalla crisi queriniana del 1761; anni preceduti dai buoni raccolti del periodo compreso fra il 1756 ed il 1762, accompagnati dalla ripresa del commercio marittimo favorito dalla guerra dei Sette anni che privilegiava la neutrale bandiera di San Marco e dai trattati con i Barbareschi stipulati nel 1763-1765; anni, soprattutto, nei quali cominciavano ad avvertirsi i positivi influssi della pace, di una pace confortata dalla stimolante aria nuova che proveniva d’Oltralpe ed annunciava idee teorie dottrine che parlavano di felicità e progresso.

Questa temperie, queste concause possono contribuire a spiegare perché — una volta superata la fase restauratrice che sottese la «correzione» del 1761-1762 — nel luglio 1764 venne fondato il «Giornale d’Italia» del Griselini e nel 1765 fu decretata l’istituzione, a Padova, di quella cattedra di agricoltura (sarebbe stata la prima in Italia) che in altre circostanze, nel 1761 come si è detto, Bernardo Nani non era riuscito a far approvare (22).

Compito di queste nuove realizzazioni era di far fronte ai mali che tradizionalmente affliggevano l’agricoltura veneta: mancanza di bovini (a sua volta determinata dalla carenza di foraggio, ossia di prati) e di legname; persistenza di un regime basato su affittanze brevi; diffusa ignoranza del sistema di rotazione, o tarelliano che dir si voglia; continuità della pratica del pensionatico, o vagantivo, che consentiva alle greggi di pecore montane l’uso del pascolo nelle fertili terre della pianura da San Michele a San Giorgio, ossia dalla fine di settembre a quella di aprile, con tutti i danni che si possono immaginare alle colture privilegiate, agli argini, ai viottoli, ai canali (23).

Coerentemente alla prassi veneziana, l’iniziativa prese le mosse da esigenze di natura economico-finanziaria, nel solco della consolidata politica mercantilista: si trattava di porre un freno alla costosa importazione di bovini dall’estero, particolarmente dalle contee imperiali di Gradisca e Gorizia. Pertanto, se indaghiamo sulle origini del riformismo agrario veneto, ci imbattiamo nell’operato dei provveditori alle beccarie (magistratura allora ricoperta da tre cospicui senatori che non rientravano nella cerchia del Tron, ossia Angelo Condulmer, Alvise IV Mocenigo ed il procuratore Almorò IV Pisani), che dopo essersi rivolti per aver lumi sia al titolare della cattedra di agraria, Pietro Arduino, sia agli ambasciatori veneziani all’estero, il 4 agosto 1768 indirizzavano al senato una scrittura che riepilogava i termini della questione, ribadendone la gravità e la propria impotenza a venirne a capo con le sole risorse delle quali disponevano: «Sorprende», scrivevano, «l’esorbitante distrazione di soldo contante che si fa ogni anno da questo Stato pel necessario provvedimento di carne bovina per uso della Dominante e della Terra Ferma; distrazione che da’ benemeriti antecessori nostri del 1760 fu calcolata a duecentomila zecchini annui, compresi solamente i bovi da macello, ma che noi possiamo rassegnare a Vostra Serenità ascendente a un milione annuo di ducati, computati anche quelli da giogo; distrazione che, senza una pronta provvidenza, dee finalmente arrivare a impoverire una nazione che non ha il più florido commercio per arricchire delle altre [...]. A questa distrazione di puro contante si aggiunge la dipendenza da’ Stati esteri [...]» (24).

Nessuna apertura nuova sin qui, siamo sul solco di una normale condotta di buon governo, tipica di un qualsiasi paese d’Ancien Régime; senonché le conseguenze furono importanti e, soprattutto, segnate da una nuova diversa impronta.

Francamente non saprei dire se l’iniziativa dei provveditori alle beccarie (ammesso pure che non fosse dovuta a stimoli esterni al magistrato) rientrasse in un loro preciso programma o se invece non vi abbia avuto parte la casualità e, se sì, in qual misura; certo è che tra l’estate e l’autunno del 1768, in un susseguirsi di «conferenze» o riunioni intermagistrali, di scritture e relazioni, il senato visse giorni intensi e, in qualche modo, esaltanti: ricevuta il 2 settembre dai provveditori una scrittura che proponeva di risollevare le sorti dell’agricoltura veneta mediante l’organizzazione di una articolata struttura di «società economiche», cinque giorni più tardi varava il fondamentale decreto sulla vendita dei beni ecclesiastici e il 1° ottobre affidava il compito di promuovere il miglioramento complessivo delle coltivazioni e dell’allevamento a due deputati all’agricoltura, da eleggersi nell’ambito dei cinque provveditori sopra beni inculti; infine, fra il 10 settembre ed il 10 dicembre prendeva corpo una positiva risposta a quanto richiesto il 2 settembre dai provveditori alle beccarie, ossia un susseguirsi di decreti ordinava a tutte le accademie culturali dello Stato di trasformarsi in agrarie o, quantomeno, di attivare al loro interno una specifica sezione agronomica, sull’esempio di quanto s’era fatto ad Udine sin dal 1762.

Una così rapida scansione legislativa, e di tanto respiro, non può non far pensare ad un piano preliminarmente concertato; è innegabile, inoltre, che allora i senatori vennero guidati con mano ferma: ma non è questa la sede per simili considerazioni. Quello che invece vorrei far notare è che la deputazione all’agricoltura e le accademie agrarie sorsero proprio quando la deputazione ad pias causas si accingeva ad immettere sul mercato circa 12.380 ettari di terra confiscata al clero: e si trattava per lo più delle pingui ed appetibili campagne trevisane e padovane (25). La prima fase delle vendite (1770-1772) aprì dunque una stagione nuova, vivacizzando alquanto un mercato fondiario che abbiam visto asfittico, anche perché lo Stato accettò in pagamento dei beni venduti all’asta i vecchi e svalutati (ma per l’occasione considerati al valore nominale) titoli del debito pubblico, che rappresentavano larga parte dei patrimoni nobiliari.

Di tale operazione — che riuscì a coniugare al meglio interesse pubblico e privato — Renzo Derosas ha studiato forse l’esempio più cospicuo, offertoci da Andrea Querini Stampalia, che fu deputato ad pias causas ed anche tra i maggiori acquirenti di quei beni che lui stesso aveva contribuito a liberare dal vincolo della manomorta; ebbene, nel 1771-1772 il Querini quintuplicò la proprietà fondiaria della famiglia che fece pervenire alla bella cifra di 2.600 ettari, assicurandosene con incalzante serie di operazioni oltre 2.000 di fertile campagna — per di più posta non lontano da Venezia — mediante il fortissimo esborso di quasi 321.000 ducati (26).

In conclusione, dopo tanto misoneismo che nella prima metà del secolo aveva visto i Veneziani interessarsi delle campagne quasi esclusivamente in funzione delle dimore che vi andavano costruendo o ristrutturando, a partire dal settimo decennio del secolo si comincia a guardare alla terra con spirito diverso, indirizzando gli investimenti a finalità redditizie e produttive: sappiamo che le dottrine degli agronomi furono ampiamente conosciute e che non pochi proprietari fondiari si sforzarono di applicarle.

È una novità per gli abitanti delle lagune, a meno che non si voglia risalire al Cinquecento, all’epopea delle bonifiche che sottese la «civiltà delle ville» (la nobiltà suddita, invece, aveva continuato a mantenere uno stretto rapporto con il mondo rurale); si manifesta dunque un nuovo atteggiamento che coinvolge anche i Veneziani, molti dei quali — ma preciso subito: si tratta pur sempre di una minoranza — seguono la via tracciata dal governo. Una linea politica, questa, che accompagna alla parziale disponibilità del mercato fondiario effettuata dalla deputazione ad pias causas l’istituzione di una cattedra di agraria a Padova (presto seguita dalla scuola di veterinaria, come si è accennato), quindi la nascita del «Giornale d’Italia», la creazione della deputazione all’agricoltura, la realizzazione dell’inchiesta agraria effettuata nel 1771-1772 dai sindaci inquisitori in Terraferma Alvise Emo, Girolamo Grimani e Marino Garzoni, l’emanazione dell’importante decreto senatorio 12 agosto 1789, che prevedeva un parziale svincolo dei beni fidecommessi ai quali si intendessero apportare migliorie; ma soprattutto il sorgere delle accademie rurali, che nel giro di pochi anni si diffondono in quasi tutte le principali città dello Stato, a Crema, Bergamo, Brescia, Salò, Verona, Vicenza, Bassano, Padova, Rovigo, Treviso, Oderzo, Conegliano, Feltre, Belluno, Udine, Capodistria, Zara, Spalato, Traù...

Quel che successe nell’età delle riforme: le iniziative dei privati

I provvedimenti legislativi dunque non mancarono nel Veneto, ma quegli stessi patrizi che votavano le nuove disposizioni a palazzo Ducale, come si comportavano poi nel privato di fronte alla gestione delle loro terre? In altri termini, se in Terraferma il dibattito agronomico ebbe larga risonanza e non mancarono gli investimenti capitalistici finalizzati ad una maggior redditività della terra (27), tutto ciò fu recepito anche a Venezia?

Alla fine del precedente paragrafo ho anticipato una risposta genericamente positiva: si tratta ora di vedere quali furono i Veneziani che seppero tradurre concretamente in pratica — e come, e fino a qual punto — la linea suggerita dal governo, confortata da tante discussioni e pubblicazioni, irrobustita dal consenso di una communis opinio sempre più incalzante.

Non è facile chiarire questo allo stato attuale delle nostre conoscenze, anche perché ci sfugge quasi completamente il comportamento della borghesia (come pure degli enti ecclesiastici, a dire il vero, ma in quest’ultimo caso è lecito supporre un sostanziale perdurante assenteismo); tuttavia possiamo cercare di cogliere quello del patriziato, che per il fatto di detenere in larghissima misura l’insieme della proprietà fondiaria dei Veneziani, mi sembra possa comunque costituire un campione attendibile.

Rammento qui brevemente gli obiettivi principali degli agronomi: 1) potenziamento del foraggio rispetto al cereale, previ miglioramenti irrigui (favoriti dalla congiuntura climatica di fine secolo); 2) conseguente sviluppo dell’allevamento bovino; 3) abolizione del pensionatico e limitazione della pastorizia transumante; incentivazione di quella stanziale con introduzione di razze pregiate; 4) ricerca di concimi alternativi al letame ovino e bovino; 5) razionalizzazione delle colture sulla base del sistema di rotazione tarelliano; 6) prolungamento delle affittanze e concomitante riduzione del numero di campi affidati al nucleo contadino o alla singola boaria; 7) ampliamento della risaia; 8) sviluppo della bachicoltura e quindi del gelso; 9) adozione di nuovi strumenti e macchine («pettine» del Negri, aratri, seminatori, erpici, idrovore).

Quali furono allora gli esponenti del patriziato che si mossero in questa direzione?

Al di là dei singoli casi nei quali ci si può imbattere nel corso di una ricerca di questo tipo, una ricognizione seriale può essere offerta dallo spoglio delle tre serie del «Giornale d’Italia» e — ma soprattutto — dall’esame delle investiture d’acqua effettuate dai provveditori sopra beni inculti per il periodo che ci interessa. L’acqua infatti, in età preindustriale, costituiva la primaria fonte energetica (mulini, folli, magli, filatoi, segherie sorgevano lungo i fiumi) e poteva consentire l’impianto di una risaia o quanto meno l’irrigazione, vale a dire il prato e la produzione foraggera: tutti elementi indispensabili — anche se presi singolarmente — per una valorizzazione della campagna in senso capitalistico.

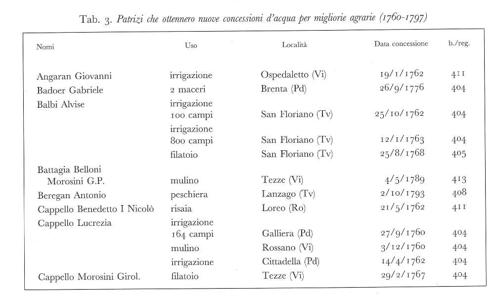

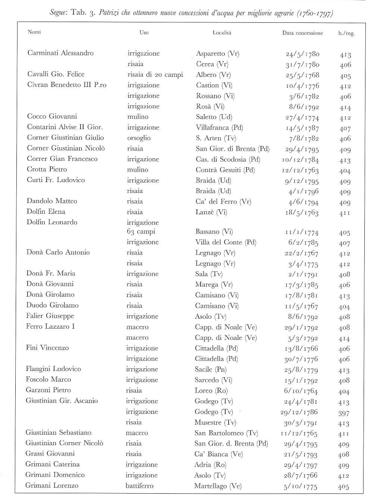

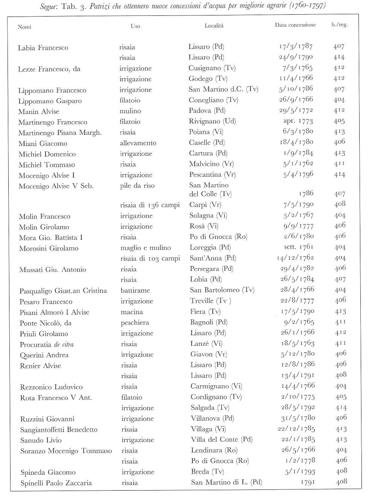

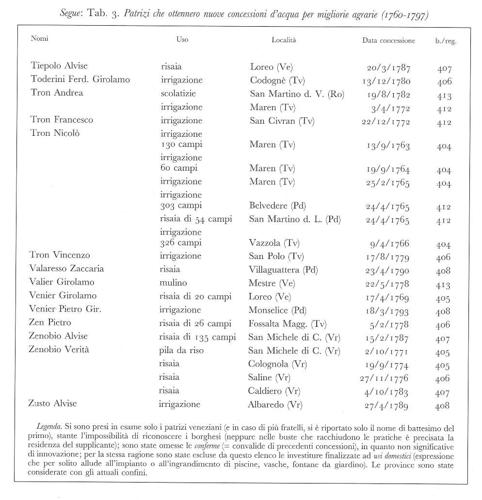

Sulla scorta degli Indici 45 e 46, consultabili presso l’Archivio di Stato di Venezia e intitolati: Provveditori sopra beni inculti. Investiture, integrati dalle buste 404-409 e dai registri 410-414 dello stesso fondo, ho esaminato i nomi delle ditte che chiesero ed ottennero il possesso dell’acqua; ne ho ricavato l’elenco della Tab. 3, con i limiti riportati nella Legenda.

Nell’arco di trentasette anni si ebbero 117 richieste andate a buon fine, avanzate da 86 diverse ditte (tra cui i procuratori de citra, in nome della commissarìa Elena Dolfin); spicca l’alto numero di risaie: 42, oltre un terzo (36%) del totale delle suppliche (28). Naturalmente l’esame della serie Processi nello stesso fondo dei provveditori sopra beni inculti porterebbe alla luce un numero ben maggiore di patrizi desiderosi di accrescere la rendita delle proprie campagne (29), così come lo spoglio sistematico del «Giornale d’Italia» fornirebbe gradite sorprese sugli esperimenti tentati e sull’uso di nuovi strumenti (nell’elenco sopra riportato figura una fornace-fonderia voluta da Almorò I Alvise Pisani, nel 1789: in realtà la richiesta fu avanzata dal Pisani e da Pietro Manin, che intendevano realizzare un «edificio da costruir porcellane ed estrazione di metalli»).

Credo che non ci sia dubbio che il massimo imprenditore agrario (e industriale: ma questo ora non ci riguarda) sia stato Nicolò Tron (1685-1772), uomo troppo famoso per farne la presentazione (30).

Dopo aver cercato di prosciugare la sua tenuta di Anguillara, sull’Adige, con una macchina a vapore Savery-Newcomen, da lui portata dall’Inghilterra ov’era stato ambasciatore, nel 1717 (si badi alla data: questa macchina fu la prima ad essere posta in opera in Europa, eccettuato beninteso il paese d’origine); dopo aver usato la stessa «pompa a fuoco» nel 1718 a Schio, dove impiantò la famosa fabbrica di panni, Tron dedicò la parte migliore della sua lunga esistenza a valorizzare le sue campagne di Anguillara come s’è accennato e poi di Vallio nel Dogado, di Maren nel Trevigiano, di Cittadella nel Padovano. Ma ascoltiamone le imprese ex authentica fonte, dall’elogio funebre — che ho riscontrato veritiero in ogni sua parte — stesone dal Griselini: ad Anguillara anzitutto, dopo la tentata bonifica, il Tron

si volse ad incanalare quelle acque con ponti, bottini ed altre maniere d’ingegni, siccome ad alzar argini e dighe che le ritenessero, ed a munire siffatti argini di piantagioni d’alberi utili, cioè d’olmi, d’alni, di salici e di pioppi. Ripartì i terreni coltivabili del corpo tutto della tenuta in tante porzioni di ventiquattro campi ed in ognuna, onde approvigionarle separatamente, vi volle eretta una casa rustica capace di dare comodo ricetto ad una famiglia colonica, animali, derrate ed utensili necessari al lavoro delle terre. Successivamente stabilì il sistema d’agricoltura da serbarsi nelle dette porzioni, cosicché d’essi ventiquattro campi due terzi dovessero esser sementati a grani e a biade iemali e marzuole, con qualche ritaglio da mettersi di tanto in tanto a canape o a lino; l’altro terzo erasi da dedurre in prateria artifiziale. Cambiando ogni anno le sementi, alternando le colture, dando al suolo faticato ed esaurito i dovuti riposi, dimovendolo con moltiplicati lavori e rinfrancandolo con ottimi e ben istagionati concimi, è chiaro che dovea la riproduzione de’ grani essere in ragione di siffatte diligenze e migliorazioni, ed ognor più moltiplicarsi nell’atto stesso che d’altronde la copia de’ foraggi derivanti dalle artefatte praterie avea ad aumentare il numero de’ bestiami, buoi, pecore e maiali [...]. Questo sistema, con qualche picciola differenza voluta dalle circostanze, era quello stesso che il celebre Camillo Tarello da Lonato ver la fine del sedicesimo secolo aveva ricordato e proposto [...]. Tutti que’ del Polesine ne furon colti dalla meraviglia; ma assai più restarono sorpresi sì in veggendo crescere a dovizia, e rigogliose nonché di molteplici ariste adorne, le piante dell’americano mais su i fondi cuorosi [5 paludosi] [...], come osservando che l’erba medica, introdotta coraggiosamente ad accrescere con esuberanza il prodotto delle mentovate praterie artifiziali, riusciva ottimo alimento nonmeno pei buoi che per le greggie lanute.

Ebbe il nostro agrofilo il dolce piacere — quello di cui più andava ambizioso — di vedersi imitato ne’ suoi sperimenti [...].

Eccolo pertanto ne’ campi di Mareno [...], comecché di fondo asciutto e ghiaioso [...], a nessun dispendio badando farvi artistamente dedur sopra le acque tolte dal fiume Monticano [...], affinché servano ad annaffiare vaste praterie. Qua poi [...] ordinare piantagioni di migliaia e migliaia di gelsi bianchi, e là prescriverne di eccellenti alberi fruttiferi, senza tralasciare le viti delle specie più rare e più pregiate, i cui magliuoli si era procurati dal Friuli alto, dalla Francia e dalla Toscana. Egli voleva [...] mettersi in grado di ricavare dalle sue vigne il prezioso Piccolito e dei vini che simulassero que’ che vengono dalla Borgogna e dai colli di Chianti. Di quella stupenda quantità di gelsi, di fruttai e di viti, egli avea voluto piantarne alcune colle sue proprie mani [...].

Lo stesso che fece in Mareno eseguì altrove, cioè presso Cittadella, in una tenuta di mille e cento campi incolti e poverissimi. Dopo fattigli svegrare, le coltivazioni e gl’impianti vennero istituiti nella guisa precedente; ma per soccorrere alla loro aridità con un filo d’acqua derivante dalle roste Mora e Rosà, convenendo al cavaliere Nicolò sottostare ad un annuo gravoso esborso di danajo [...], intraprese a procacciarsene in copia derivandola dalla Brenta e facendola, col mezzo di un ponte canale architettato sopra la rosta Michieli che dovea attraversare, pervenir sull’acquistata campagna e di là spargersi in abbondanza in quelle inferiori.

[Inoltre] in vicinanza del fiumicello di Vallio, laddove presso le venete lagune egli mette foce nel Sile, possedendo la sua famiglia dei terreni palustri, affondati e soltanto di giunchi e di canne e di lambrusche coperti [...], fu capace di convertirli in ben coltivate risaie e ritrarne grandiosi proventi, mentre prima, oltre di non darne assolutamente, offerivano, spopolati e negletti quai erano, l’immagine della più ributtante tristezza. Il grande Cartesio diceva: ‚Datemi della materia ed io vi formerò un universo’, ed il nostro cavaliere rispondeva a chi opponeva delle difficoltà a’ suoi imprendimenti: ‚Quando io abbia della terra, per quanto ingrata e povera potess’ella mai essere, io posseggo arti tali che con esse saprò renderla ricca e feconda’ (31).

È pensando a quest’uomo (ma, a dire il vero, soprattutto all’energia ed alla capacità da lui manifestate nei settori industriale e commerciale piuttosto che in quello agronomico) che io ritengo si debba leggere il grande discorso letto dal figlio Andrea, in senato, il 29 maggio 1784; discorso considerato come il testamento morale dell’aristocrazia veneziana — quantomeno della sua parte migliore — che in qualche modo ipotizza una propria rifondazione e rilegittimazione mediante la riscoperta del gusto imprenditoriale, sia nell’agricoltura che nell’industria e nel commercio (32).

Altri, invero, avevano accompagnato l’azione del Tron: sappiamo dal «Giornale d’Italia» che il N.H. Marco Barbaran adotta il «pettine» del Negri per raccogliere il riso (anche i Pisani Moretta ne comprano 8, nel 1765, ma li mettono subito da parte; forse non erano ancor pronti per un’innovazione tanto radicale, visto che solo nel 1781 essi perverranno a porsi il problema se mettere o no la museruola alle perfide cavalle che da secoli trebbiavano mangiando e trebbiando mangiavano); sappiamo ancora che proprio con il Tron collabora l’abate di Nervesa, Vinciguerra da Collalto, a proposito di certe arginature sul Piave presso Susegana: ma non solo, ché il Collalto va inserito a giusto titolo tra i primi agronomi e imprenditori rurali di tutta l’area veneta (33); quindi Domenico Contarini Sant’Anna esperimenta nei suoi prati un concime a base di gesso, come pure fanno i Falier San Vidal a Pradazzi di Asolo, i Grimani San Polo a Martellago e Girolamo Ascanio Giustinian a Campo di Pietra, nel Trevigiano; il quale Giustinian più tardi approfitta del ricordato decreto 12 agosto 1789 per liberare dal fidecommesso e bonificare 1.531 campi a Contarina, seguito nell’operazione da Giovan Battista Contarini San Stae (1.499 campi), da Barbon Vincenzo II Morosini in Canonica (660 campi), da Francesco Pesaro (573 campi).

Ecco poi Giovanni Correr che coltiva l’olivo nei colli Euganei; i Cottoni che investono l’enorme cifra di 400.000 ducati per bonificare qualcosa come 12.000 campi sotto Caorle; quindi Nicolò da Ponte — il primo deputato all’agricoltura — che fa lavorare lino a Bagnoli con una macchina di nuova invenzione, imitato da Leonardo Dolfin del ramo al Malcanton; un altro Dolfin, Alvise del ramo a San Felice, il 23 ottobre 1775 esperimenta un seminatore di sua invenzione presso l’Accademia di Padova, fornendo una resa di 1:23 contro l’usuale rapporto di 1:10 (questo seminatore verrà presto adottato anche da Leonardo Angaran nel Vicentino, Marino Michiel a Povegliano e Andrea Morosini a Sant’Anna, mentre l’attivo agronomo Giovanni Antonio Giacomello, fattore di Giacomo Miani — deputato all’agricoltura nel 1771-1772 — perfeziona l’aratro del Duhamel, che impiega nella tenuta del padrone a Caselle, nel Trevigiano); Filippo Farsetti non è solo l’ambizioso realizzatore della grandiosa villa-museo di Santa Maria di Sala, ma nelle attigue proprietà pone a prateria vasti appezzamenti per incrementare il bestiame, come fa pure in Polesine, dove alleva bovini importati dalla Puglia; Angelo Querini, già protagonista della crisi del 1761-1762, una volta scontata la relegazione torna alla politica e coi nuovi mezzi di cui dispone (una provvida eredità) può realizzare i suoi ideali illuministici: deputato all’agricoltura nel 1784, nella villa «massonica» di Altichiero esperimenta un po’ di tutto, dai concimi alle nuove colture, alle macchine per seminare. Nel ritratto di Santa Giustina, a Beverare, i Redetti trovano della torba che riscuote le lodi di Fabio Asquini, mentre i fratelli Angelo ed Andrea Zorzi San Gregorio presentano nel «Giornale d’Italia» (1765) un nuovo modello di seminatore che, posto in uso nelle loro proprietà di Riese, presso Castelfranco, consente di risparmiare sull’arativo, destinandone parte alla coltivazione di leguminose.

Un cenno a sé merita poi una strana figura di patrizio, Giovanni Battista Barbaro di Bernardo del ramo a Sant’Aponal, che alla frequentazione del Palazzo preferisce anteporre l’iscrizione all’Accademia georgica padovana, facendo propri i costumi del «gentiluomo coltivatore» anglosassone. Ebbene, costui risiede abitualmente nella sua proprietà di Cavarzere e di lì per anni e anni — in particolare nel quinquennio 1776-1781 — collabora attivamente al «Nuovo Giornale d’Italia», nella seconda serie diretta da Fortis e dal Milocco: i suoi interventi spaziano dalla «macchina a vento», inventata dall’abate Antonio Belloni per prosciugare i terreni paludosi, ad un nuovo modello di aratro di sua invenzione, alle pratiche antiparassitarie, alla coltivazione del frumento o a quella del mais o dei cocomeri: diversamente da un Nicolò Tron, che aveva saputo proficuamente coniugare la cura dei propri interessi economici con la carriera politica, le modeste risorse patrimoniali del Barbaro l’avevano costretto ad una scelta che per la sua anomalia spicca con grande evidenza nel patriziato lagunare, ma che il veneziano seppe vivere con grande dignità e orgoglio, traendone motivo di gratificazione (34).

Altri nomi ricorrono nelle pubblicazioni degli agronomi per la disponibilità dimostrata verso le nuove idee, ma senza che ne sia precisata l’opera: sappiamo così di Lorenzo Maria Balbi Sant’Antonin, Vettor da Mosto San Pantalon, Francesco Foscolo, Angelo Maria Gabriel San Vidal, Marcantonio Grimani San Polo; Gabriel Marcello San Tomà, Girolamo Morosini San Tomà, Nicolò Tiepolo San Polo; persino due donne, le sorelle Caterina e Canziana Soranzo Mocenigo, che acquistano e valorizzano un’ingente quantità delle «nuove terre» che il Po andava regalando alla Repubblica nella zona del Delta, dopo il «taglio» di Porto Viro; del resto anche una famiglia notoriamente refrattaria alle suggestioni dell’economia — mi riferisco ai Foscarini ai Carmini, che posero sì sul trono ducale il doge Marco, nel 1762, ma di lì a non molto non si sarebbero lasciati scappare il posto d’onore tra le casate in irreparabile dissesto —: ebbene, anche i Foscarini dicevo partecipano in qualche misura alla «moda» agronomica, realizzando presso San Stino di Livenza una risaia di 332 campi trevisani dotata di granaio, soleggiador, stalla, caneva, case coloniche (35).

È un segno dei tempi nei quali tutti, chi più chi meno, restano coinvolti; sicché non stupisce di imbattersi anche in esperimenti di più alto rango, del maggior livello allora possibile. Mi riferisco all’utilizzo di idrovore a fini di bonifica. Abbiamo visto il pionieristico tentativo di Nicolò Tron ad Anguillara nel lontano 1717, con una macchina a vapore Newcomen dalla bassissima resa (1%); dopo questo fallimento non si sarebbe più parlato di apparecchi, nel Veneto, per oltre mezzo secolo, perlomeno fino a che Boulton non riuscì a perfezionare il congegno mediante l’alesaggio dei tubi. Dopo di che qualcosa successe.

La macchina «ad uso d’Olanda» posta in opera a Vighizzolo, nella Bassa padovana, dal procuratore Pietro Vettor Pisani Moretta fra il 1 785 e il 1786 non era probabilmente a vapore, ma idraulica; invece proprio da Boulton, a Birmingham, si recò un altro procuratore Pisani (ma di un ramo diverso: Almorò I Alvise Santo Stefano) nel 1793, con la speranza di trovar modo di prosciugare le sue vaste tenute nel ritratto del Gorzone; non era il primo veneziano che visitava la fabbrica di Soho: l’avevano infatti preceduto il residente a Londra Simon Cavalli e l’architetto Giannantonio Selva; tuttavia non se ne fece nulla, poiché l’alto costo delle macchine e le ingenti spese per il loro trasporto, impianto e funzionamento costrinsero il Pisani (gran signore e gran latifondista, ma carico di debiti) alla rinuncia (36).

Non se ne fece nulla, ripeto, però rimane intatta la validità del tentativo, che in qualche modo riscatta l’inerzia delle casate più illustri e più ricche, le quali per solito si impegnarono poco o nulla nel settore agronomico. Non si sporcarono le mani è vero, ma quando intervennero lo fecero alla grande, nel vagheggiato acquisto di moderni costosi impianti o nella creazione di nuovi modelli agricolo-urbanistici.

Sto pensando ad Alvisopoli, alla città di Alvise I Mocenigo di Alvise V Sebastiano, realizzata nell’ultimo scorcio di vita della Serenissima. Singolare figura quella del Mocenigo (1760-1815), autentico fiore, esemplare sintesi dei pregi e difetti del patriziato di fine secolo; intelligente e dissoluto il padre, doge mancato appunto in grazia di troppo degenerati costumi, ma anche il figlio non ebbe esattamente quella che suol dirsi una normalissima vita sentimentale: nel 1779 sposò la cugina Pisana Mocenigo, tuttavia il matrimonio non venne consumato e fu subito sciolto, ché l’Alvise non volle saperne di quella fanciulla tanto educata, tanto dolce, così deforme nella gobba che ne segnava la figura. Qualche anno dopo il Mocenigo impalmava — stavolta con successo — Lucietta Memmo del procuratore Andrea, donna affascinante e di gran classe che lo rese felice e pure cornuto. Ma non le private vicende dell’uomo ora ci interessano, né quelle pubbliche (fece parte della municipalità veneziana e nel Regno Italico divenne prefetto dell’Agogna), quanto la creazione della città-azienda di Alvisopoli nelle sue tenute di Portogruaro. Qui, nella località chiamata Molinato, sin dal 1790 il Mocenigo aveva assunto la gestione di 1.800 ettari di campagna per lo più valliva; in breve egli riuscì a bonificare quelle terre, ad impiantarvi una grande risaia ed a costruirvi case coloniche con stalle, aie, fienili, granai, filande, la chiesa, l’osteria, la farmacia ed una sobria dimora padronale: insomma, un vero e proprio villaggio-modello (tuttora conservato), che richiama da vicino San Leucio di Caserta (37).

Il nostro discorso sul patriziato e sul rapporto dei Veneziani con la campagna nell’età delle riforme si ferma qui. C’è da dire che i nomi elencati, gli esempi descritti non sono poi molti; tuttavia occorre tener presente almeno tre scusanti: di ordine geografico, istituzionale e storiografico.

Vediamo la prima. La pianura veneta è interessata in minor misura, rispetto alla pingue Lombardia, dal fenomeno delle risorgive e dall’apporto di quei grandi laghi che assicurano alle terre d’oltre Mincio una superiore irrigazione; inoltre è priva di miniere carbonifere, elemento indispensabile per lo sviluppo della macchina a vapore.

Naturalmente non mancano colpe di tipo politico-istituzionale, riconducibili soprattutto all’obsoleta prassi annonaria cui la Serenissima si mantenne fedele sino all’ultimo nei Dominii di Terraferma; per dire, solo nel 1794 il senato decise l’abolizione dei dazi interni e per quanto concerne le accademie agrarie, ebbene alle sedici ritenute degne di pubblica sovvenzione si versavano complessivamente 2.800 ducati all’anno (a titolo di confronto, nel 1790 le sole scuole per l’istruzione del clero sparse per la città di Venezia richiesero 7.751 ducati, quasi tre volte di più), né mai si volle dar vita nella Dominante ad una sorta di centro operativo in grado di coordinare e sviluppare meglio l’azione di accademie disperse dalle province lombarde a quelle dalmate, che pure ambivano ad incardinarsi nel tessuto istituzionale come una sorta di magistrato civico.

Accennavo infine ad una terza scusante per i nostri patrizi, di ordine storiografico. Essa consiste nel tipo di fonti da me utilizzate, che sono state sostanzialmente il «Giornale d’Italia» e la serie delle investiture d’acqua. Dopo di che mi è capitato di stupirmi quando mi sono imbattuto in una risaia di oltre 300 campi realizzata dai Foscarini nel Portogruarese, verso la fine del secolo. Ebbene, costoro non inoltrarono alcuna richiesta ai provveditori sopra beni inculti (forse perché l’acqua ce l’avevano già), né la loro iniziativa venne segnalata dagli agronomi: proprio come successe per la pompa «olandese» posta in opera da Pietro Vettor Pisani a Vighizzolo nel 1785, oppure per le migliorie intraprese dal Mocenigo dopo il 1790, a Molinato. Quanti sono dunque gli ignoti, quelli che non compaiono, che si defilano all’indagine storiografica?

Conclusione

Mi avvio a terminare, rammentando che i Veneziani conservarono sempre fortissimo il senso di una peculiarità che li rendeva difformi da quanti non abitassero i sestieri; e questo nonostante la campagna fosse largamente «dentro» la compagine lagunare (o forse, proprio per tale motivo), e da essi vissuta nei giardini dei palazzi urbani o dei tanti monasteri, o negli orti della vicina Giudecca e delle isole che circondavano la città.

Nel corso del secolo, poi, la vita in villa divenne sempre più un momento irrinunciabile della dimensione sociale e psicologica del patriziato e della ricca borghesia; ce lo conferma — se mai ve ne fosse bisogno — l’ininterrotta attività edilizia che apre il Settecento con la costruzione della villa Pisani a Stra e lo chiude con la Farsetti a Santa Maria di Sala e, buon ultimo, con Alvisopoli.

Quest’ultimo riferimento ci porta al dibattito agronomico, che vide presenti i Veneziani non solo per quanto concerneva la sfera dell’attività legislativa, ma anche come possidenti. In quale misura partecipassero poi all’opera di miglioramento fondiario rispetto ai cugini di Terraferma e quali risultati in concreto raggiunsero, non ci è ancor dato compiutamente di sapere.

In realtà non è facile immaginare quale potesse essere il paesaggio agrario del Veneto nella seconda metà del XVIII secolo; le descrizioni dei viaggiatori stranieri per solito ne dicono bene, e gli indici di produttività agricola studiati da Georgelin affermano che nel 1765 la nostra regione si collocava ad un livello intermedio tra quello francese e quello inglese, vale a dire di eccellenza (38).

Con questo non voglio dire che mancassero i mali; ce n’erano eccome ed in gran parte imputabili alle responsabilità della classe dirigente: ma questo è un altro discorso. Gli stessi esponenti del corpo senatorio, troppo ricchi troppo colti troppo presi dal rituale mondano e dagli obblighi della politica, abbiam visto dedicarsi solo eccezionalmente al miglioramento delle loro terre, mentre il patriziato di medie e tenui fortune vi dedicò maggiore attenzione.

Poi venne il deterioramento climatico, che se in un primo tempo parve favorire l’incremento del prato a foraggio in luogo del cereale, in seguito — inasprendosi ulteriormente l’andamento meteorologico — mise alla corda tanti generosi sforzi; le tracimazioni dei fiumi, le inondazioni che si susseguirono a partire dagli anni Settanta si alternarono con brusche variazioni caratterizzate da contrapposti eccessi. Un esempio fra i tanti: la primavera del 1774 s’annunciò con diffusi straripamenti dei corsi d’acqua, poi sopraggiunse la siccità, al punto che nella Basilica marciana furono indette pubbliche cerimonie per implorare l’aiuto celeste; nel suo feroce antigiurisdizionalismo l’abate Angelo Maria Labia addossava la colpa di tante calamità all’empio operato della deputazione ad pias causas (39):

La piova se domanda a Dio Signor,

s’espone la Madonna benedetta,

in Venezia se prova un gran terror,

che Dio non sia per far aspra vendetta [...].

Davanti alla Madonna in zenocchion

come santi anzoletti

sta el Riva, el Duodo, el Valaresso, el Tron:

Toleli in protezion

Vergine santa, immacolata e pia,

deghe acqua ai sò campi, alma Maria [...]

O madre de clemenza

tolè el secco e la nebbia dai confini

del nobil omo sier Andrea Querini.

Infine giunsero le guerre, d’una durezza sconosciuta. Nel corso di un ventennio si susseguirono nel Veneto eserciti francesi, austriaci, russi e persino italiani, con le nostre province sottoposte a ben sei campagne militari (1796-1797, 1799, 1801, 1805, 1809, 1813-1814), con tutti i guasti che ben possiamo immaginare, ossia devastazioni, requisizioni, contribuzioni forzate, taglie, tributi, violenze, stupri, rapine, saccheggi, incendi, inconsulti tagli di piante...

Se sommiamo gli effetti di questa triade: peggioramento climatico, guerre condotte sul posto, pressione fiscale conseguente agli incessanti mutamenti politici (e che avrebbe raggiunto l’apice con il regime napoleonico), possiamo immaginarci quale aspetto presentasse il Veneto dopo la caduta della Repubblica, nei primi decenni dell’Ottocento.

E Venezia? Perso il ruolo di capitale, annichilita nei traffici, con il porto ridotto a larva, senza più Arsenale, senza lusso teatri turismo, Venezia sprofondò nella miseria e la maggior parte dei suoi abitanti finirono per scadere a purissima feccia, secondo il duro, ma esemplare giudizio di Melzi d’Eril. Alla crisi infatti i patrizi risposero licenziando i servi, chiudendo i palazzi, rifugiandosi nelle campagne, confondendosi con la nobiltà di Terraferma, con i notabili locali, con i nuovi ceti emergenti.

Ecco, forse allora — quantomeno nella classe dirigente — venne a colmarsi la frattura tra Veneziani e Veneti. Gli epistolari ottocenteschi sono lì a dimostrarcelo: gli ex patrizi ora vivono stabilmente in villa, si inseriscono nella nobiltà-borghesia locale, comperano palchi di teatro a Padova o a Treviso (ma anche, che so?, a Lonigo, Bassano, Conegliano), mandano i loro figli a studiare nei licei dei capoluoghi ove si sono stabiliti.

Chiara Pisani Barbarigo, pur ricchissima e dama della croce stellata, si finse ammalata ad Este quando l’imperatrice venne a visitare la splendida pinacoteca del suo palazzo sul Canal Grande; era il dicembre 1822. Nell’informarla delle novità veneziane il vecchio agente generale, Giuseppe Mioni, ancora una volta (e ormai lo faceva abitualmente) non si tratteneva dal lamentare con la padrona l’irreversibile decadenza della ex Dominante, la casa sempre più vuota, il suo stesso ruolo così mutato nel tempo: «A Venezia», scriveva, «venivano tutte le rendite di Este, quelle di Vighizzolo in soldo, e tutto il riso di Bagnolo, ma da qualche anno a questa parte più non viene dette rendite a Venezia, e nemmen tutto il riso di Bagnolo [...]. Gli agenti di Stra già più non si arricordan di me nessuno, e nemmen che sia vivo» (40).

1. Giuseppe Gullino, I Pisana dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984, p. 301. Tra le cause che portarono alla morte il doge Giovanni Corner, nel dicembre 1629, sembra ci sia stato un alterco col figlio Francesco per via di certe galline che il Serenissimo allevava a palazzo Ducale.

2. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, p. 123.

3. Gli studi sin qui condotti sembrano dimostrare che la Marca trevigiana fu segnata dal latifondo in misura inferiore ad altre province; ha scritto Pitteri, concludendo una parte del suo esame sulla situazione di un’area ad ovest di Treviso: «In costante ascesa è [...] la proprietà medio-piccola che secondo il catasto veneziano del 1740 occupa oltre la metà della terra censita [...]» (Mauro Pitteri, Segar le acque. Quinto e Santa Cristina al Tiveron. Storia e cultura di due villaggi ai bordi del Sile, Dosson [Treviso] 1984, p. 42).

4. Piergiovanni Mometto, La vita in villa, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/I, Il Settecento, Vicenza 1985, p. 623 (pp. 607-629). Le famiglie più ricche, poi, disponevano di diverse ville o «case dominicali»: quella sul Brenta o sul Terraglio era destinata alla villeggiatura, le altre solitamente situate in località meno amene, come il Polesine o le zone interne del Padovano e del Trevigiano conoscevano un tenore di vita ed un’amministrazione molto più rigorosi, e non di rado ospitavano anche qualche attività di tipo industriale, come concerie o setifici. Il procuratore di San Marco, e futuro doge, Marco Foscarini nella sua villa di Pontelongo impiantò una fabbrica di coralli.

5. Giuseppe Gullino, «Una eredità di consigli e di salutari avvertimenti»: l’istruzione morale, politica ed economica di un patrizio veneziano al figlio (1734-1738?, in I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del Convegno. Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, a cura di Amelio Tagliaferri, Udine 1984, pp. 358-359 (pp. 339-363). Naturalmente non era poi mica tanto facile per un padrone lontano farsi ubbidire dai suoi fiduciari in villa, neppure se le campagne le visitava spesso; così Vincenzo Tron al fratello Andrea, il 27 aprile 1748: «Il sig. padre, cogliendo l’incontro di vacanze del Consiglio di X per molti giorni, va scorrendo i poderi rustici e gridando al solito coi fattori, i quali seguitano a far a suo modo» (Venezia, Museo Correr, ms. P.D. C 908, ad diem). Come è noto, il padre era il famoso Nicolò, fondatore del lanificio di Schio ed imprenditore agricolo di eccezionale levatura di cui si dirà più avanti.

6. Mi permetto di rinviare nuovamente a me stesso: Giuseppe Gullino, I patrizi veneziani e la terra (1796-1814). L’esempio di Chiara Pisani Barbarigo e di Pietro Pisani: due fratelli, tremila campi, «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea», 31-32, 1979-1980, p. 283 (pp. 265-294); Id., I Pisani dal Banco e Moretta, p. 334.

7. Gaetano Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/II, Il Seicento, Vicenza 1984, pp. 509, 522-523, 525 (pp. 495-539).

8. Ville venete. Catalogo e atlante del Veneto, a cura di Antonio Padoan-Sergio Pratali Maffei-Demus Dalpozzo-Linda Mavian, Venezia 1996. Vi sono stringatamente descritti 3.476 edifici tuttora esistenti, corredati da una piccola immagine fotografica. Per quanto concerne i dati complessivi delle ville in età moderna, Manlio Brusatin, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Torino 1980, pp. 52-53.

9. Paolo Gaspari, Terra patrizia. Aristocrazie terriere e società rurale in Veneto e Friuli: patrizi veneziani, nobili e borghesi nella formazione dell’etica civile delle élites terriere (1797-1920), Udine 1993, p. 43.