vibranti

vibranti

Definizione

Le vibranti sono ➔ consonanti che si realizzano mediante una rapida alternanza di chiusure e aperture diaframmatiche in un punto del canale fonatorio (➔ fonetica e ➔ nozioni e termini di fonetica articolatoria). In questo modo di articolazione la rapidità di spostamento dell’articolatore è essenziale, in quanto una chiusura più lunga di un semplice battito farebbe percepire la consonante come occlusiva o come affricata.

Per questo motivo le vibranti possono essere realizzate soltanto in determinati luoghi articolatori, cioè quelli caratterizzati da articolatori estremamente mobili, sia spazialmente che come rapidità di spostamento: le labbra, la punta della lingua, l’ugola. Ciascuno di questi tre articolatori agisce in maniera diversa nella produzione delle vibranti. Nel primo caso il diaframma bilabiale deve la sua rapidità nell’alternare chiusure e aperture al fatto che entrambe le pareti sono mobili, essendo l’unico diaframma articolatorio ad avere tale proprietà (l’altro diaframma con entrambe le pareti mobili è quello glottidale, che però non può essere considerato come articolatorio). Per quanto riguarda il secondo caso, la punta della lingua, che è l’articolatore più mobile grazie alla sua conformazione anatomica nonché alla muscolatura che l’attraversa, è in grado di vibrare (da cui la denominazione di tali consonanti) contro gli alveoli superiori. Nel terzo caso l’ugola, parte terminale del velo palatino, pur non avendo motilità propria, in quanto pende liberamente nella parte centrale della cavità orale, è in grado di determinare l’alternanza di chiusure e aperture grazie al sollevamento della parte posteriore del dorso della lingua. In questo caso, unico nel sistema articolatorio, è la parete fissa che vibra contro la parete mobile.

Va detto tuttavia che in nessun caso i battiti tipici delle vibranti sono determinati da comandi muscolari volontari. Nessun organo dell’apparato di fonazione è in grado, per semplice azione muscolare, di spostarsi con tanta rapidità come richiesto dalla produzione di queste consonanti (si tenga conto che in una vibrante ciascun battito articolatorio dura intorno ai 25 ms). La vibrazione è dunque il risultato del passaggio della corrente d’aria espiratoria attraverso un passaggio stretto in cui almeno una delle due pareti abbia la possibilità anatomica di vibrare e sia muscolarmente lasciata libera di farlo.

Aspetti articolatori

Il processo aerodinamico che determina le chiusure e aperture diaframmatiche può essere spiegato facendo ricorso alle leggi della dinamica dei fluidi e in particolare al tubo di Venturi e al principio di Bernoulli.

Il tubo di Venturi, detto anche paradosso idrodinamico, è il fenomeno per il quale una strozzatura in un tubo provoca un’accelerazione e non un rallentamento del fluido passante. Conseguenza dell’accelerazione del fluido è una brusca caduta di pressione in quel punto (principio di Bernoulli). Quindi nel caso delle vibranti il processo articolatorio funziona nel modo seguente: in un punto del canale si crea un restringimento mediante l’accostamento delle due pareti (le due labbra, la punta della lingua agli alveoli, il postdorso della lingua all’ugola). Il restringimento provoca un’accelerazione del flusso d’aria in quel punto. A sua volta l’accelerazione determina una diminuzione di pressione tra le due pareti che, di conseguenza, tendono a riempire il vuoto d’aria che si è creato e si accostano fino a chiudere il passaggio. La chiusura determina un aumento di pressione nella cavità fino al punto di scostare le due pareti, consentendo all’aria di passare. Il flusso viene di nuovo accelerato, la pressione diminuisce di nuovo, il diaframma si richiude e il ciclo si ripete.

La condizione necessaria perché il fenomeno possa prodursi è che i lembi delle due pareti, o almeno uno di essi, siano rilassati e abbiano la possibilità di seguire, spostandosi, le fluttuazioni della pressione. Il rilassamento muscolare deve tuttavia essere localizzato solo al margine della parete diaframmatica, in quanto la posizione di restringimento deve essere costantemente mantenuta.

Diffusione

È evidente che questa serie di azioni sia muscolari che aerodinamiche richiede notevole precisione e accuratezza.

Tra le più difficili da produrre, le consonanti vibranti sono infatti tra le ultime a essere apprese dal bambino (compaiono verso i 27 mesi) e spesso comportano problemi di corretta pronuncia. Una delle più frequenti dislalie (disturbi del linguaggio caratterizzati dall’incapacità di articolare correttamente alcuni fonemi) è il cosiddetto rotacismo, per cui la vibrante alveolare [r] viene prodotta in maniera difettosa, o come labiale [ʙ], o uvulare [ʀ], o sostituita da fricativa labiodentale sonora [v].

Per la particolare complessità della loro produzione le consonanti vibranti fanno parte dei sistemi fonologici di sole 159 lingue delle 451 analizzate dall’UPSID (UCLA Phonological Segment Inventory Database), pari al 35% del totale. Le vibranti alveolari [r] sono la quasi totalità (32%) e le uvulari [ʀ] ne rappresentano circa il 2%. In fig. 1 sono rappresentati schematicamente i profili articolatori delle consonanti vibranti alveolari e uvulari.

Aspetti acustici

Dal punto di vista spettroacustico (➔ fonetica acustica, nozioni e termini di) le consonanti vibranti sono caratterizzate da un’alternanza di brevi tratti molto intensi, corrispondenti ai momenti di apertura diaframmatica, e tratti di silenzio quasi totale, corrispondenti alle fasi di chiusura.

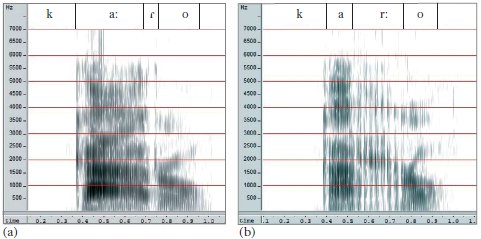

Se vi è una singola chiusura seguita da una sola apertura il fono viene detto monovibrante e trascritto in IPA (➔ alfabeto fonetico) con il simbolo [ɾ]; se si ripetono più chiusure e aperture si parla invece di consonante polivibrante e il simbolo è [r]. La fig. 2 mostra lo spettrogramma delle parole caro e carro in cui sono evidenziate le due varianti.

Nel sistema fonologico dell’italiano la consonante vibrante è di luogo alveolare, tuttavia le realizzazioni possibili sono molto varie, sia come luogo (alveolare, alveolopalatale, labiodentale, uvulare) sia come modo di articolazione (fricativa, vibrante fricativa, approssimante). Una variante molto comune nei dialetti meridionali (➔ siciliani, calabresi e salentini, dialetti), così come in lingue quali l’inglese e l’anglo-americano, è quella della vibrante retroflessa, in cui l’apice della lingua, nel suo movimento oscillatorio contro la parete contrapposta, tende a inarcarsi verso l’alto e posteriormente.

Tale conformazione ‘a cucchiaio’ della lingua comporta un arretramento della radice della lingua verso la parete posteriore della faringe e, anteriormente, consente all’apice di spostarsi liberamente in senso antero-posteriore contro la regione alveolo-palatale o palatale. La retroflessione, investendo l’intera postura linguale, supera i confini della consonante e si estende ai foni a contatto. In varie lingue iraniche, australiane e scandinave, nonché in vari dialetti dell’Italia meridionale, il nesso tra vibrante e occlusiva a contatto viene prodotto come retroflesso (vedi Sorianello & Mancuso 1998; Torp 2001).

Inoltre la vibrante alveolare lunga [rː] in molti dialetti meridionali si realizza come retroflessa: nel siciliano, nel cosentino (Sorianello & Mancuso 1998), nel sardo (sul complesso rapporto tra vibrante e retroflessione vedi anche Celata 2005). Le ragioni della concomitanza tra consonanti vibranti e retroflesse sono di due tipi, una di tipo articolatorio, l’altra di tipo acustico.

Sul piano articolatorio, sollevare la punta della lingua in direzione della volta palatina, senza che il corpo della lingua segua questo spostamento, vuol dire dare all’apice grande possibilità di movimento indipendentemente dalla posizione assunta dalla lingua nel suo insieme e ciò, come già detto, costituisce la caratteristica principale delle consonanti vibranti.

Sul piano acustico va detto che le consonanti vibranti e quelle retroflesse risultano tra loro molto simili e costituiscono forse il migliore esempio della non corrispondenza lineare tra i movimenti articolatori e i loro correlati acustici. In entrambi i casi, infatti, la caratteristica acustica predominante è l’abbassamento brusco delle alte formanti, in particolare della terza formante (Lindau 1985; Stevens 1998).

Studi

Celata, Chiara (2005), Analisi del processo di retroflessione dei nessi con vibrante nei dialetti romanzi, «Quaderni del Laboratorio di linguistica» 5, pp. 1-24.

Lindau, Mona (1985), The story of “r”, in Phonetic linguistics. Essays in honor of Peter Ladefoged, edited by V.A. Fromkin, Orlando (Flo.), Academic Press, pp. 157-168.

Sorianello, Patrizia & Mancuso, Antonella (1998), Le consonanti retroflesse nel cosentino: analisi preliminare, in Unità fonetiche e fonologiche. Produzione e percezione. Atti delle VIII giornate di studio del Gruppo di fonetica sperimentale (Pisa, 18-19 dicembre 1997), a cura di P.M. Bertinetto & L. Cioni, Pisa, Scuola Normale Superiore, pp. 142-154.

Stevens, Kenneth N. (1998), Acoustic phonetics, Cambridge (Mass.), The MIT Press.

Torp, Arne (2001), Retroflex consonants and dorsal “r”: mutually excluding innovations? On the diffusion of dorsal “r” in Scandinavian, in R-atics. Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/, edited by H. van de Velde & R. van Hout, Bruxelles, Institut des Langues Vivantes et de Phonétique, pp. 75-90.