Vita

Vita

(XXXV, p. 458; App. IV, iii, p. 840; V, v, p. 781)

Età e corso della vita

Dal punto di vista sociologico il concetto di età si specifica in relazione alle variabilità del significato che possono assumere gli anni di v. di un individuo, ovvero alla variabilità sia del suo status ('posizione sociale'), sia, conseguentemente, delle aspettative di comportamento delle quali egli è fatto oggetto ('ruoli') dai suoi partner di interazione. Tali variabilità scontano il fatto di collocarsi e farsi valere lungo quattro dimensioni o componenti: l'età in senso numerale o strettamente anagrafico; l'età in senso categoriale; la 'posizione sociale' assegnata all'età mediante un'opera di categorizzazione; le aspettative che si indirizzano a un individuo in rapporto alla 'posizione' assegnatagli in base all'appartenenza categoriale della sua età.

età età posizione aspettative

numerale categoriale sociale di ruolo

Lo schema sopra tracciato, oltre che offrire una sinossi delle quattro componenti presentate, suggerisce un ulteriore sviluppo della trattazione: ovvero, tali componenti devono essere concepite come dotate di relativa autonomia o, quanto meno, caratterizzate da processi di ricambio non simultaneo. La forma mono-tabulare dello schema (solo colonne virtuali, nessuna riga) allude in questo senso alla possibilità di slittamenti reciproci delle quattro voci. Al fine di realizzare un controllo organizzato di tali variabilità e delle loro eventuali sinergie, si rende quindi consigliabile adottare uno strumento concettuale unitario (il concetto di corso della vita) e iniziare, pertanto, la trattazione dall'identificazione e dalla distinzione delle componenti accennate, per poi passare al tema della loro considerazione unitaria.

Età: le componenti sociologiche

È opportuno ricordare che, quando si parla di status, in questo come in altri casi, ci si riferisce all'impiego - anche nella v. di tutti i giorni - di categorizzazioni, più o meno standardizzate, che valgono a orientare l'interazione sociale, astraendo dalla pura individualità delle persone.

Quando si espone, per es., sul lunotto dell'automobile il quadrante che riporta l'indicazione 'bambino a bordo', si sta esibendo una categorizzazione assegnata, in base all'età, a uno degli individui che frequentano abitualmente il mezzo di trasporto in questione; tale segnalazione suggerisce al mondo circostante un orientamento comportamentale in vista dello status assegnato a uno degli individui che si trovano a bordo dell'automobile. A sua volta, il concetto di status si riconnette facilmente alla più ampia tematica dell'interazione, ove il richiamo all'età delle persone assume la portata di uno dei criteri cognitivi, che valgono a qualificare l'interazione stessa. In generale, quindi, non è solo rilevante sapere quale professione svolge colui con il quale stiamo interagendo, ma è rilevante anche sapere la sua età. Affinché l'età, pur genericamente intesa, funga da criterio di orientamento dell'interazione, è necessario che sia essa stessa di fatto sottoposta a un'opera di categorizzazione analoga a quella cui si accennava precedentemente. Occorre, cioè, che i continua numerali del calcolo cumulativo degli anni di v. siano convertiti in una sequenza di intervalli all'interno di ognuno dei quali viga un postulato di (relativa) invarianza, del tipo di quello che è in gioco quando si usa l'etichetta teen-ager per comprendere in essa tutti coloro che hanno meno di venti e più di dodici anni, senza una sostanziale distinzione, per es., fra i quattordicenni e i diciassettenni.

Più o meno consapevolmente, per via degli automatismi del caso, il riferimento all'età si fa dunque valere come criterio di interazione, in quanto subisce un'opera di categorizzazione, in grado di segmentare l'arco di v. dell'individuo secondo fasi o stadi, per i quali conta il passaggio dall'uno all'altro secondo lo scorrere del tempo, ma non la posizione al loro interno lungo tale scorrere; conta, più che altro, essere ventenni, non quanto si è ventenni. Tale argomentazione potrebbe agevolmente essere adoperata per evidenziare che la struttura dei giudizi valutativi, quando essi siano indirizzati a un continuum più o meno indefinito, tende sempre a spezzare tale continuum, identificandovi dei segmenti, o intervalli. Ma anche quando non si tratti di valutare per classi il continuum dell'età di una persona, bensì, semplicemente, di riferirsi a essa, come accade allorché si dichiara l'età, entra in gioco un principio di approssimazione molto simile a quello di riduzione del continuum a una serie di intervalli. Dire, per es., di avere trent'anni non significa quasi mai avere esattamente trent'anni; mettere in relazione sviluppo morfologico ed età significa quasi sempre approssimare la variabilità di certi parametri all'età stessa espressa in anni interi. Vale a dire che la stessa informazione anagrafica sull'età si avvale di uno stratagemma cognitivo analogo a quello della categorizzazione. Nella categorizzazione dell'età in termini di posizione sociale, considerando cioè l'età dal punto di vista sociologico, tale approssimazione diventa ancor più ampia, come nella citata etichettazione in termini di teen-ager. La 'qualità', in questo senso, consente acquisizioni che non sono alla portata della 'quantità'. A questo ci si riferiva, intendendo che la qualità costituisce presupposto di intellezione della quantità.

Per motivi logici non conta di per sé che una persona sia alta un metro e quaranta, ma quel metro-e-quaranta è significativo solo se costituisce sottoinsieme di una classe di elementi; ciò comporta che, in ordine alle condizioni di aspettativa rispetto a chi esibisce tale misura, chi è alto un metro e quaranta sia ritenuto alto o basso, oppure né alto né basso. Ma se non è ritenuto né alto né basso, non perché trattasi di misura intermedia, bensì perché la categorizzazione alto-basso non rientra tra le coordinate culturali del gruppo sociale al quale ci stiamo riferendo, se le persone non sono use a 'ridurre' la quantità di anni di età a certi gradi - o classi graduate - di valutazione discontinua, allora l'età non è, in tal caso, una variabile sociologicamente significativa.

Età: slittamenti di significato

Nell'insieme, lo schema sopra riportato può essere letto semplicemente chiedendosi cosa ci si aspetti da un individuo in ragione della sua età anagrafica. Questa domanda allude evidentemente agli estremi di una connessione fra la prima e la quarta colonna dello schema; prima e quarta colonna, tuttavia, non sono fra loro collegate direttamente, ma solo in virtù della mediazione culturale delle altre due. Di tale mediazione, ovviamente, si ha relativa consapevolezza. Quando si nutrono certe aspettative di comportamento a seconda dell'età delle persone, il contenuto delle aspettative nei loro confronti, per automatismo mentale, è l'effetto combinato di due componenti: il tipo di categorizzazione vigente dell'intero arco della v. umana da un lato, le posizioni sociali corrispondenti a tale categorizzazione, dall'altro. Se dai sessantenni ci si aspetta l'esibizione di uno stile di v. pressoché consuntivo della loro biografia reddituale e professionale, questo significa che ci si sta muovendo nel rispetto di una serie di parametri situazionali, rilevanti ai fini del concetto sociologico di età, che possono essere così richiamati: a) la speranza di v. media (nell'esempio addotto) è senz'altro superiore ai sessant'anni, nel senso che il culmine anagrafico della v. lavorativa prelude a un periodo di stabilizzazione della v. lavorativa stessa e, in seguito, a un periodo di uscita o pensionamento, fermo restando che tali periodi, sommativamente, restano al di sotto dell'arco di tempo che delimita la fase ascendente della carriera del lavoratore; b) l'assetto normativo ed effettivo della divisione sociale del lavoro è tale che oltre i sessant'anni di età i miglioramenti di status sono infrequenti (b1), quell'età funge mediamente da apice delle acquisizioni e dei benefici di carriera (b2), l'esperienza lavorativa è biograficamente confinata nelle cosiddette classi d'età centrali (b3; De Cecco 1972); c) l'assetto normativo ed effettivo della v. privata è tale che, intorno ai sessant'anni di età, l'esperienza genitoriale può dirsi mediamente conclusa (c1), l'impegno domestico è generalmente orientato alla cura dei nipoti (c2), tale impegno rende più difficile la formazione di nuovi legami coniugali unitamente al declino della vitalità biologica e a una generale stigmatizzazione dell'euforia da parte dell'immaginario collettivo (c3). Riesaminando lo schema, quindi, l'aspettativa, di cui l'ipotetico sessantenne è investito, si giustifica, nello schema di connessione fra quarta e prima colonna, attraverso la corrispondenza trasversale delle altre due, lungo l'immaginaria linea orizzontale (riga) che colloca i sessantenni in una definita categoria e associa quest'ultima a un'altrettanto definita posizione sociale. Il risultato è quello descritto nel seguente schema.

sessantenne quasi alle soglie stile di vita

anziano della pensione sul modello della rendita

È evidente che la suddetta corrispondenza orizzontale non è valida in assoluto, ma dipende dall'incidenza concomitante dei tre parametri situazionali (a, b, c). Se dovesse apparire normale, o 'naturale', la corrispondenza delle quattro etichette del secondo schema, ciò dipenderebbe semplicemente dall'abitudine a confidare sulla stabilità dei valori di quei tre parametri ovvero dal fatto che essi, o anche solo alcuni loro elementi, rispondono a variazioni temporali molto lente. Tuttavia, la v. di tutti i giorni pone in luce che questa è un'illusione e che le quattro componenti dello schema, come già detto, possono slittare le une sulle altre, fino all'esibizione di corrispondenze trasversali inedite o, quanto meno, inconsuete.

Si consideri, per es., la questione relativa al 'significato' dell'età, ossia al rapporto di assegnazione fra età anagrafica ed età categoriale a carico di un individuo. Innanzitutto, si può dire che tale significato muti a seconda che sia espresso dalla persona in questione piuttosto che da altri. Ci si può 'sentire giovani', come si può 'essere reputati giovani', ma non è detto che i due giudizi coincidano. In secondo luogo, le categorie di questa stessa variabilità di significato ('vecchio', 'giovane', 'maturo', 'infantile' ecc.) dipendono dagli anni di v. della persona di riferimento, in quanto dipendono dagli intervalli che in quel momento delimitano le classi di età del gruppo sociale in base a certi parametri situazionali, come nell'esempio del sessantenne precedentemente descritto: così, tra i 15 e i 25 anni una persona è generalmente giovane, tra i 70 e gli 80 generalmente vecchia, o 'anziana'. Ma il sentirsi giovani o l'essere reputati giovani costituisce dimensione di giudizio per definizione contrastante con quella oggettiva, o generalizzata, poiché non solo concerne uno sfasamento della stessa categoria rispetto agli anni di età, ma proprio perché in questo sfasamento trova giustificazione. Non ci si aspetta che un ventenne dica di sentirsi giovane, né che gli altri lo vedano come tale, mentre ci si aspetta la possibilità di uno sfasamento in base al quale - a certe condizioni - una persona non più ventenne si senta 'come un ventenne', o che gli altri la vedano tale. In questo senso, la categorizzazione degli intervalli di età rinvia a una dimensione oggettiva che può ipostatizzarsi ed essere impiegata, 'di ritorno', per giudicare certi intervalli come se fossero diversi da quello che sono. Se, a certe condizioni, un sessantenne appartiene dunque, normalmente, alla categoria dei 'quasi anziani', altrettanto normalmente sono ammissibili deroghe che consentano di 'vederlo' come un ventenne, ovvero di far slittare la seconda colonna dell'ultimo schema sulla prima, mettendo in discussione, nel suo caso singolare, la corrispondenza standardizzata fra età anagrafica ed età categoriale. D'altro canto, di tale raffigurazione si può dar conto rispettando la stessa economia concettuale del modello a quattro colonne: lo slittamento della seconda colonna sulla prima, e verosimilmente sulla terza (un pensionando che dimostra vent'anni di meno non cessa, comunque, per questo di essere un pensionando), scaturiscono dall'azione che in tal senso esercitano alcune componenti dello 'stile di vita' (quarta colonna). Si tratterà di motivi estetici, di orientamenti comportamentali, di qualità intellettuali; è in gioco, evidentemente, una variazione di quei parametri situazionali del modello (in tal caso c), che incidono direttamente su questa e non sulle altre tre componenti e che possono riguardare intere collettività, non solo il giovanilismo di singoli individui. Si pensi all'emergere della 'quarta età' e, quindi, alla delimitazione di un nuovo segmento di v. (quella che una volta era la 'terza età') sottratto al prospetto depressivo del declino biologico e fisiologico. Processo, questo, confortato dal consistente aumento della 'speranza di vita alla nascita' nei paesi occidentali, con il conseguente aumento demografico delle fasce d'età ultrasessantenni e l'emergere di una vera e propria 'nuova mappa della vita' (Laslett 1989).

In base a una casistica anche intuitivamente più ampia, vi sono poi deroghe alle prime due colonne del secondo schema, ancor più clamorose e obiettive, cioè fondate non sulla straordinarietà di un individuo che 'appare' inadatto al suo standard categoriale d'età (colui che dimostra meno anni di quelli che ha), ma sugli effetti derivanti da uno slittamento - anch'esso dovuto al modificarsi delle condizioni situazionali - della terza colonna sulle prime due.

Questo accade quando il contesto strutturale di riferimento è uno specifico settore professionale, come, per es., quello delle carriere politiche. In questo ambito, di fatto come nella norma, non sussiste una soglia d'età pensionabile o, quanto meno, governa un criterio normativo del tutto peculiare, per cui la fascia d'età anagrafica che nella maggior parte degli ambiti occupazionali coincide con il declino modale della chance di mobilità ascendente, in questo caso risulta frequentemente associata al coronamento delle aspirazioni più elevate. Ne conseguono, nello specifico settore in questione, ma anche in non pochi altri, stili di v. tutt'altro che orientati all'atteggiamento esistenziale del rentier, nonché un'evanescenza della categorizzazione di età in termini di 'anziano'. Professioni pubbliche, professioni artistiche, professioni intellettuali appaiono frequentemente come professioni 'senza età'.

Il modello a-quattro-componenti, adottato per illustrare il significato sociologico del concetto di età, ammette l'evidenza di un ritmo e di una portata delle modificazioni esogene diversi per ognuna delle quattro componenti. Variazioni di longevità e speranza di v. (prima colonna, prima componente) sono percepibili in termini differenti dalle variazioni di stile di v. (quarta colonna), le quali appaiono più sensibili alle influenze del mondo esterno, mentre la posizione sociale (terza colonna) si situa, da questo punto di vista, a metà strada (si pensi alla revisione dei sistemi previdenziali). A sua volta, la componente della categorizzazione d'età (seconda colonna) è indubbiamente la più stabile, appartenendo in larga misura ai sedimenti dell'eredità culturale e alimentando, in questo senso, le reazioni di sconcerto che si accompagnano ai movimenti di slittamento reciproco delle altre componenti del modello. La considerazione più importante a questo punto riguarda il significato complessivo della variabilità tra la corrispondenza di queste stesse componenti; vale a dire il significato della eventuale stabilità di questa corrispondenza. Se lo stile di v. e la posizione sociale possono deviare dagli standard di aspettazione e se, in ultima analisi, la stessa categorizzazione dell'età può subire spostamenti (slittamenti di range rispetto all'età anagrafica), allora vuol dire che le determinanti del modello sul quale si regge il significato sociologico dell'età hanno a che vedere con il rapporto fra la dinamica dell'esistenza individuale e il contesto sociale, esso stesso dinamico, nel cui ambito essa si realizza. Dagli esempi richiamati, emerge che si possono avere variabilità da individuo a individuo in ragione della diversa collocazione professionale, ma anche variabilità legate al modificarsi del sistema culturale. È giocoforza ravvisare nella storicità e nella specificità di un gruppo sociale il terreno di tutte queste determinazioni di significato della dimensione temporale della v. individuale. L'unità concettuale di riferimento di questa interconnessione è la nozione di corso della vita.

Corso della vita

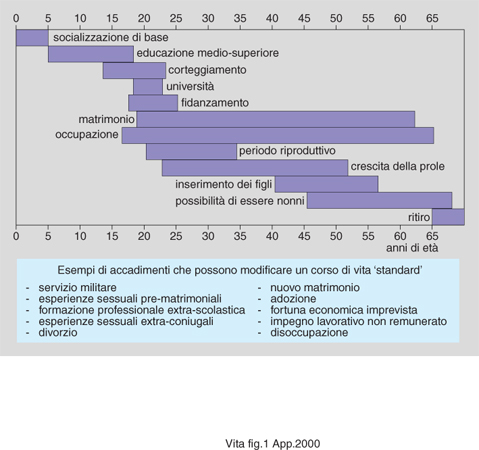

In via preliminare, si può dire che tale nozione allude: 1) al diverso significato che, col passare del tempo, un individuo assegna ai propri anni d'età, guardandosi, per così dire, allo specchio; 2) al diverso significato che uno stesso valore anagrafico di età assume, dal punto di vista analitico (dal punto di vista dell'osservazione scientifica), al variare del contesto storico-sociale di riferimento, ossia secondo il tipo di società e secondo la posizione sociale dell'individuo all'interno di una stessa società. È necessario, tuttavia, fare due precisazioni: quando si parla di 'tipo di società' ci si riferisce sia all'evoluzione diacronica di un medesimo contesto strutturale (per es., la società italiana nel 20° secolo), sia alla differenza fra contesti diversi, ma storicamente simultanei (per es., la società italiana e quella americana negli anni Sessanta); quando si parla di posizione sociale ci si riferisce alle categorizzazioni analitiche salienti del comportamento sociale (genere sessuale, stato civile, reddito, professione, istruzione, religione, religiosità, etnia ecc.). Fatta questa premessa, occorre precisare che la nozione di corso della v. ha a che vedere con alcune nozioni a essa simili, quali le nozioni di storia di vita, di ciclo di vita e di arco di vita (life span), ma non può essere confusa con queste. La distinzione è opportuna perché le premesse di cui ai punti 1) e 2) sono altresì riferibili - seppure non allo stesso modo - a ciò che i termini storia di vita, ciclo di vita e stadio di vita designano e perché, di conseguenza, essa vale utilmente ai fini di una definizione del concetto di corso della vita. Con l'espressione corso della vita si intende un modello di percorso esistenziale caratterizzato da un minimo di corrispondenza tra certi intervalli individuali d'età e la posizione di un individuo nella struttura sociale. In questa definizione è centrale l'elemento del 'modello', cioè il richiamo agli estremi di stabilità del rapporto fra età e posizione, nel senso che la identificazione di uno o più corsi di v. resta legata a un'opera di selezione e astrazione, analiticamente condotta in rapporto alla molteplicità concreta dei percorsi esistenziali dei membri di un gruppo sociale. L'opera di astrazione e selezione non riguarda solo, evidentemente, la scelta delle variabili esplicative (categorizzazioni) del comportamento sociale (per es., professione e istruzione in luogo della religiosità), ma anche quella dei loro valori discriminanti (per es., la distinzione tra lavoro intellettuale e lavoro non intellettuale). La nozione di corso della v. può quindi essere immaginata come un sistema ad albero, in cui al tipo preponderante dei percorsi individuali (propriamente, percorso tipico) siano associabili una serie di varianti strutturali (istruzione/non istruzione, stato civile, stabilità/instabilità matrimoniale ecc.) ed eventualmente varianti situazionali di secondo livello. Sinteticamente, per quanto riguarda un'ipotesi di 'tipo preponderante' e seguendo il suggerimento a suo tempo offerto da C. Kirkpatrick (1963), ne discenderebbe una rappresentazione grafica del tipo di quella riportata nella fig. 1. La definizione proposta è altresì utile per distinguere corso di v. da storia di vita. Nell'economia di quest'ultimo concetto è posta in primo piano la narrazione ricostruttiva (quindi retrospettiva) che di un percorso esistenziale offre chi lo ha compiuto e che, pertanto, assorbe la mediazione del vissuto di tale soggetto individuale. Nelle storie di v. affiorano e si pongono in primo piano frammenti di memoria (per es., la vicenda di un fallimento professionale o di una separazione) che offuscano le variabili più canonicamente sociologiche, ovvero le dilatano oltre misura, alterando le proporzioni di 'peso' generalmente assegnate a tali variabili. Ciò non esclude che l'osservazione scientifica non si avvalga, ovviamente classificandole e tipizzandole, delle storie di v. stesse, le quali, comunque, restano costrutti narrativi, in certi casi analiticamente più utili della stessa nozione di corso della v., ma concettualmente inconfondibili con essa. La dimensione del 'tipo', per quanto riguarda le storie di v., designa pertanto selezioni analitiche di costrutti, ottenuti dall'esame di quelle particolari selezioni non analitiche che sono i vissuti individuali di esperienza. Sul piano metodologico, mentre l'identificazione di corsi di v. si basa fondamentalmente sull'elaborazione di informazioni istituzionali di origine macro, le storie di v. sono ricostruite a partire da resoconti, quasi sempre verbali, solo raramente arricchiti di elementi informativi indiretti. A sua volta, la nozione di ciclo di v. trova la propria specificità, e motivo di distinzione, nel fatto di costituirsi come particolare elaborazione storico-dinamica di ciò che la nozione di corso della v. designa, per inserire la diacronia dei percorsi individuali in quella dell'avvicendamento generazionale. La nozione di ciclo allude in questo senso alla ripetitività dei corsi di v. nel passaggio da una generazione all'altra e alla duplicità di ruolo che, in questo senso, si viene a determinare quando un individuo abbandona la famiglia di origine e ne fonda, col suo matrimonio, una nuova (fig. 2). Tale schematizzazione ha preso peraltro piede in tutti quegli ambiti disciplinari nei quali si ravvisano gli estremi di un processo ripetitivo a tre fasi, analogo a quello organico della sequenza sviluppo-maturità-declino (modello della cosiddetta curva sismoidea): progresso tecnico, innovazione produttiva, moda, oscillazioni del ricambio politico e delle élites. Ciclo (della v.) significa ri-corsività (della v.), cioè ripetizione di un corso; è quindi chiaro che, mentre la nozione di ciclo presuppone quella di corso, non è vero il contrario. A un determinato corso di v., nel passaggio di due generazioni, può accadere che faccia seguito un corso di v. del tutto diverso, tale che solo eufemisticamente possa parlarsi di un ciclo, ovvero di uno schema ricorrente. Infine, la nozione di arco di vita, o durata, nonostante la propria 'autoevidenza definitoria', merita di essere richiamata in quanto essa pretende di assegnare un significato sociologico a ciò che generalmente, nel lessico demografico, s'intende con l'espressione 'durata della vita media' (o 'speranza di vita alla nascita'). La pertinenza sociologica si fa valere nella non indifferenza che si ritiene caratterizzi la durata temporale della v. in rapporto all'articolazione del corso di v. al quale fa implicito riferimento tale durata. Nella fig. 1, l'arco di v. coincide con la virtualità dei settant'anni diagrammati sull'asse cartesiano orizzontale: il significato sociologico del concetto è nella considerazione di tale estensione come una funzione, e non come una costante, della diagonale degli stadi del corso di vita.

Età e corso della vita

Il vantaggio cognitivo offerto dall'impiego della nozione di corso della vita è nel fatto che essa permette di considerare unitariamente le quattro componenti del significato sociologico dell'età e, conseguentemente, di analizzare il modificarsi di alcune di esse accanto alla persistenza delle altre (slittamenti). L'opportunità di tenere separate (almeno) quattro componenti e nello stesso tempo di vederne l'azione combinata si basa sull'evidenza che la variabile-età ha a che vedere con aspetti della struttura sociale e aspetti del sistema culturale. In tal modo, collocando cioè elementi di mutamento e elementi di non mutamento all'interno di dinamiche biografiche individuali ritenute tipiche, si possono cogliere i disorientamenti e le reazioni connessi col possibile conflitto tra il modificarsi degli standard di v. e la sopravvivenza di aspettative conformi a un assetto categoriale preesistente. Negli esempi sopra addotti è il caso dell'ultrasessantenne, che nelle società occidentali di fine secolo resta un interlocutore attivo dell'economia e della v. politica, mentre sopravvivono ancora idee che lo vedono in condizioni di spontanea 'marginalità esistenziale'. A suo tempo, alludendo plausibilmente alla convinzione che ogni mutamento sociale non può che realizzarsi scartando sfasature di tal genere, W.F. Ogburn (1922) ne teorizzò l'inevitabilità, coniando la nozione, ora celeberrima, di cultural lag. Ma la principale valenza analitica connessa all'impiego della nozione di corso della vita risiede nell'opportunità di mettere in luce come determinati mutamenti sociodemografici di ordine macro siano altresì l'esito retroattivo della combinazione di alcuni mutamenti iniziali e delle reazioni a essi, nel processo 'ri-organizzativo' dei corsi di v., suscitato da quei mutamenti iniziali. Anche al fine di ricomprendere in una rappresentazione analitica più ampia lo stesso tema dell'invecchiamento della popolazione, si consideri il fenomeno della caduta della fecondità in Occidente e, in particolare, la sequenza di eventi che ha contrassegnato il succedersi alla 'prima transizione demografica' di una 'seconda transizione demografica'. Per unanime consenso, da tempo si riconosce che l'espressione prima transizione demografica designa quel processo di restrizione della fecondità (fertility), storicamente situato in Europa tra gli ultimi vent'anni del 19° secolo e, grosso modo, il 1930, che ha come sue principali connotazioni: a) il passaggio da un contesto ad alta mortalità a un contesto a bassa mortalità, con particolare riferimento alle fasce perinatali e di prima infanzia; b) la riduzione - a seguire - della fecondità in una misura vicina al 50%, da una media di 5-6 figli per donna, che porta la fecondità stessa a qualche punto al di sopra del livello di 2,1, ossia al di sopra della soglia minima di 'riproduttività biologica' (replacement) (Van de Kaa 1987).

Questo processo, per larga parte legato al progresso tecnico e a quello della qualità dell'assistenza medico-farmacologica, costituisce un vettore esogeno ai corsi di v. della popolazione europea, in quanto si ritiene che la riduzione della fecondità non abbia comportato allora una pari riduzione della presenza media di prole, ma il suo mantenimento su valori costanti nell'abbandonare un contesto in cui, all'origine, più del 30% dei nati vivi moriva entro il quinto anno di età. Per uguale convergenza interpretativa, si ravvisa nella seconda metà degli anni Sessanta del 20° secolo, dopo la parentesi della Seconda guerra mondiale e quella del cosiddetto baby boom, a essa successiva, la fase di inizio della seconda transizione demografica, caratterizzata da un'ulteriore, seppur contenuta, riduzione relativa della mortalità ma, soprattutto, da una nuova, rapida discesa della fecondità, fino a valori abbondantemente situati al di sotto della soglia di riproduzione (Teitelbaum, Winter 1985; The decline of fertility, 1986). V'è ragione di ritenere che le determinanti di tale seconda transizione risiedano in un processo di 'individualizzazione' che, in due tempi, ha coinvolto dapprima le giovanissime generazioni, cioè i figli minori presenti in famiglia tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta rispetto ai decenni precedenti, in seguito le fasce genitoriali adulte, cioè quelle stesse coorti nel loro approssimarsi alla funzione genitoriale. Nella prima fase della seconda transizione, in altri termini, la scolarizzazione diffusa della prole ne ha elevato i costi di investimento materiale e simbolico, facendo in modo che il declino della fecondità si realizzasse essenzialmente per scomparsa degli ordini di parità superiori alla seconda, ovvero per riduzione del numero medio di figli all'interno di un range sostanzialmente immutato della infecondità di coppia, con persistenza, cioè, dei quozienti di primogenitura (Eurostat 1991). Nella successiva fase della seconda transizione, quelle generazioni, cresciute d'età, si sono presentate all'impegno adulto con istanze di ri-organizzazione del loro corso di v., sensibilmente diverse da quelle delle coorti di nascita, anche di un solo decennio precedenti, specialmente per ciò che riguarda la posizione della donna.

Il diffondersi dell'istruzione universitaria, le connesse aspirazioni di professionalizzazione, il consolidarsi di modelli culturali nei quali è centrale l'imperativo della 'realizzazione personale', sono all'origine di una ridefinizione dei corsi di v., individuali e di coppia che, a loro volta, hanno dato ulteriore impulso alla caduta della fecondità attraverso l'aumento dell'età media di prime nozze e il differimento della cadenza delle primogeniture (De Sandre, Ongaro, Rettaroli, 1997). Senza contare, poi, come ciò abbia innescato una crescita involontaria dell'infecondità di coppia, dovuta al sensibile restringersi del periodo coniugale fertile e alla coincidenza temporale media della cadenza delle primogeniture con quella del massimo indice di divorzio (Maggioni 1997). Così, sul finire degli anni Novanta, il riorganizzarsi dei corsi di v. dal lato delle funzioni che determinano la posizione sociale dell'età (quando ci si sposa; quando si mettono al mondo i figli; quanti se ne mettono al mondo e così via), in base al criterio del primo schema grafico (terza colonna), ha prodotto una ridefinizione del significato categoriale delle età stesse, nonché delle corrispondenti aspettative di comportamento (seconda e quarta colonna). Tali emergenze, dal lato delle modificazioni della fecondità e della genitorialità, sono poi venute a combinarsi con quelle associate all'aumento della popolazione anziana, contribuendo a ridisegnare quella 'nuova mappa della vita' cui s'è fatto cenno sopra (Laslett 1989). Va segnalato, infine, come il proficuo impulso cognitivo derivante dall'impiego della nozione di corso della vita e/o di altre simili elaborazioni concettuali si sia tradotto, col tempo, nell'assunzione di specifici orientamenti di ordine metodologico e teoretico. Nel primo caso, va menzionato il fiorire di ricerche empiriche caratterizzate, da un lato, dal cosiddetto approccio longitudinale, finalizzato all'analisi delle consecuzioni fenomeniche e sequenziali del comportamento, ove, per es., fenomeni quali la divorzialità vengono fatti oggetto di indagine a partire dal loro collocarsi (cadenzialità e intercadenzialità) nel corso di v. di un nucleo coniugale e dei suoi membri individuali; dall'altro, caratterizzate dallo studio della sequenzialità dei processi decisionali, ove una scelta (individuale o di gruppo) si rende intelligibile anche alla luce di quelle che l'hanno preceduta lungo un determinato corso di eventi. Sul piano teoretico, tale medesima sensibilità formale ha dato luogo al cosiddetto approccio dello sviluppo (developmental approach), nel quale i più diversi fenomeni concernenti la v. di un gruppo sociale sono spiegati nel presupposto del loro legame causale con i 'compiti' (tasks) che derivano dall'evoluzione del corso della v. dei suoi membri, ossia dal fatto che ognuno di essi si muove biograficamente secondo certi modelli di impegno e prestazione socialmente precostituiti. Ne consegue che devianza e criminalità sono interpretate quali costruzioni di 'carriera' (Hagan 1997); le crisi adolescenziali e le qualità di autocontrollo sono ricondotte ai corsi di v. della socializzazione infantile e puberale (Clausen 1991); tutti gli eventi familiari diventano inseparabili, in sede esplicativa, dai corsi di v. in relazione ai quali si producono, dal lato dei membri del gruppo e dal lato delle loro sinergie collettive (Hill, Rodgers 1964).

bibliografia

The family. Its function and destiny, ed. R.N. Anshen, New York 1949 (trad. it. Milano 1955), in partic. il saggio di T. Parsons, The social structure of the family (1943), pp. 237-75.

The family as process and institution, ed. C. Kirkpatrick, New York 1963.

Handbook of marriage and the family, ed. H.T. Christensen, Chicago 1964 (in partic. il saggio di R.Hill, R.H. Rodgers, The developmental approach, pp. 171-211).

Sociologia rurale, a cura di C. Stroppa, Milano 1969 (in partic. il saggio del 1922 di W.F.Ogburn, Social change with respect to culture and original nature).

M. De Cecco, Un'interpretazione ricardiana della dinamica della forza-lavoro in Italia nel decennio 1959-69, in Note economiche, 1972, 1.

M.S. Teitelbaum, J.M. Winter, The fear of population decline, Orlando 1985 (trad. it. Bologna 1987); The decline of fertility in Europe, ed. A.J. Coale, S. Cotts Watkins, Princeton 1986.

Età e corso della vita, a cura di C. Saraceno, Bologna 1986.

D. Van de Kaa, Europe's second demographic transition, in Population bulletin, 1987, 1, pp. 1-57.

P. Laslett, A fresh map of life. The emergence of the third age, London 1989 (trad. it. Bologna 1992).

J. Clausen, Adolescent competence and life course, in American journal of sociology, 1991, 4, pp. 805-42.

Eurostat, Demographic statistics 1991 (3C- Theme/population and social conditions), Statistical Office of the European Communities, Bruxelles-Luxemburg 1991.

P. De Sandre, F. Ongaro, R. Rettaroli et al., Matrimonio e figli. Tra rinvio e rinuncia, Bologna 1997.

J. Hagan, Defiance and despair. Subcultural and structural linkages between deliquency and despair in life course, in Social forces, 1997, 1, pp.119-34.

Lo stato delle famiglie in Italia, a cura di M. Barbagli, C. Saraceno, Bologna 1997 (in partic. il saggio di G. Maggioni, Le separazioni e i divorzi, pp. 232-47).