ALBANIA

Albania

'

(II, p. 97; App. I, p. 77; II, i, p. 107; III, i, p. 56; IV, i, p. 73; V, i, p. 97)

Geografia umana ed economica

Popolazione

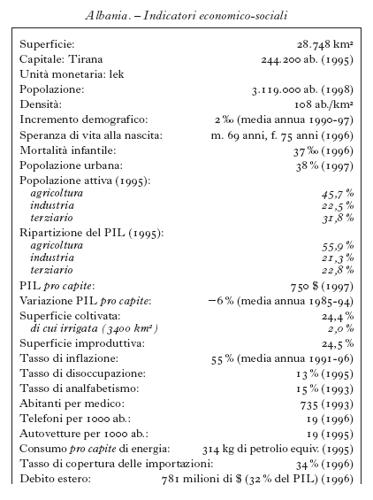

Stime anagrafiche del 1998 attribuivano al paese una popolazione di 3.119.000 abitanti. Negli anni Novanta il tasso di accrescimento demografico è sensibilmente diminuito (2‰ nel periodo 1990-97); la situazione di crisi in cui versa il paese alimenta, inoltre, forti correnti migratorie, non di rado clandestine. Sotto il profilo etnico la popolazione si mantiene omogenea: è presente solo una minoranza greca (ufficialmente circa il 2% del totale, ma probabilmente alquanto più consistente), ai cui diritti si è fatto riferimento in un accordo con la Grecia del 1996. Una forte minoranza albanese, circa 2 milioni di persone, vive in Iugoslavia, concentrata in particolare nella regione autonoma serba del Kosovo; le forti tensioni etniche e l'intervento armato dell'esercito iugoslavo in questa regione hanno contribuito a rendere molto tesi i rapporti fra i due paesi.

La capitale, Tirana, con i suoi 244.200 ab. (1995) è la principale città dell'A., valorizzata dal regime comunista con la localizzazione di industrie, istituzioni culturali e con la creazione di vaste aree verdi; le altre principali città (Durazzo, Elbasan, Scutari) restano al di sotto dei 100.000 abitanti. Gran parte della popolazione albanese vive in piccoli centri o sparsa nelle campagne, nonostante i tentativi del passato regime di creare un po' ovunque piccole 'città nuove'.

Condizioni economiche

Il crollo del regime comunista e il brusco passaggio all'economia di mercato si inscrivono in un lungo periodo di instabilità politica e di disordini interni. Gli episodi di vera e propria guerra civile e il massiccio esodo verso l'Italia hanno reso ancora più evidente la drammatica situazione in cui versava tutto l'apparato produttivo albanese, le cui prospettive di crescita sono oggi fortemente ostacolate da un pesante carico demografico, da un basso livello tecnologico e da un'inadeguata organizzazione territoriale. I problemi di ristrutturazione produttiva stanno ponendo inconvenienti quali l'innalzamento del tasso di disoccupazione, mentre consistenti investimenti devono essere destinati al potenziamento delle infrastrutture, soprattutto quelle dei trasporti e delle telecomunicazioni.

In termini reali, considerando l'intervallo 1985-94, il PIL pro capite è mediamente diminuito del 6% l'anno; nella seconda metà degli anni Novanta l'andamento è tornato positivo e, sia pure con grandi difficoltà, la base produttiva ha mostrato sintomi di crescita.

Il disequilibrio tra i settori produttivi è piuttosto forte. L'economia continua a basarsi largamente sull'agricoltura, che è stata massicciamente e rapidamente privatizzata e che a metà del decennio Novanta contribuiva per quasi il 56% alla formazione del PIL (tale percentuale era pari al 30% negli anni Ottanta), sebbene i seminativi e le colture arboree rappresentassero meno di un quarto della superficie complessiva. Il settore deve questo successo alla recente riforma agraria, che ha privatizzato buona parte delle terre arabili. Frumento, mais, uva, olio, barbabietola da zucchero, girasole e tabacco sono i principali prodotti; poco variata è la produzione animale, che vede una netta prevalenza dell'allevamento ovino e caprino su quello bovino; non trascurabile l'economia forestale, data la notevole estensione dei boschi (più di un terzo del territorio nazionale); infine è abbastanza produttiva la pesca, nell'Adriatico, nei fiumi dove è frequente lo storione, nelle lagune costiere e nei laghi che l'A. divide con i paesi confinanti (Iugoslavia, Macedonia, Grecia).

Tradizionale ma quantitativamente modesta, l'estrazione del petrolio, malgrado che negli anni Novanta siano state avviate nuove prospezioni off-shore. Nichel, cromite, piriti cuprifere e cobalto si segnalano fra i minerali metallici e alimentano qualche motivo di interesse in alcune grandi imprese occidentali. La produzione di energia elettrica, in forte prevalenza di origine idrica (ricavata in particolare dal bacino del fiume Drin nel Nord del paese, valorizzato in epoca comunista), è discreta. Nonostante ciò, l'industrializzazione è limitata (alimentari, tessili, lavorazione dei minerali) ed è stata ulteriormente ridimensionata con la chiusura di alcuni complessi fortemente antieconomici (chimici e meccanici) sorti sotto il precedente regime. Le piccole industrie sono state rapidamente privatizzate e hanno attirato anche investitori italiani; quelle maggiori stanno lentamente avviandosi nella stessa direzione dal 1995.

In crescita il commercio internazionale, con un notevole incremento delle importazioni e una riduzione delle esportazioni. Il commercio si svolge per lo più con gli Stati europei e, in particolare, con i paesi già appartenenti al COMECON, con l'Italia e la Grecia, che peraltro stanno compiendo grandi sforzi di assistenza e cooperazione per tentare di arginare il massiccio fenomeno dell'immigrazione. *

bibliografia

O. Sjöberg, Rural change and development in Albania, Boulder 1991.

Perspectives on Albania, ed. T. Winnifrith, Basingstoke 1992.

D. Hall, Albania and the Albanians, London 1994.

D.S. Rugg, Communist legacies in the Albanian landscape, in Geographical review, 1994, pp. 59-73.

A. Civici, F. Lerin, Albanie, une agriculture en transition, in Options méditerranéennes, 1997, Serie B, 15.

Storia

di Luisa Azzolini

L'instabilità politica e sociale dell'A. negli anni Novanta fu in larga parte dovuta a una persistente crisi economica e all'assenza di una cultura democratica diffusa, entrambe eredità del regime di E. Hoxha. La fine del governo comunista, che aveva segnato l'inizio del processo di transizione al multipartitismo e a un'economia di mercato tra il 1990 e il 1992, non comportò significativi mutamenti dal punto di vista della democratizzazione della società. Al tempo stesso, i tassi relativamente elevati di crescita economica, che l'A. registrò a partire dal 1992 in seguito alle misure di privatizzazione e di liberalizzazione, non portarono, nel breve periodo, a una riduzione dell'altissima percentuale di disoccupati. La condizione di diffusa miseria interna spingeva flussi consistenti di emigrazione verso i vicini paesi del Mediterraneo (Italia e Grecia soprattutto) e manteneva l'A. in uno stato assai prossimo alla guerra civile, contro cui ben poco potevano gli aiuti economici e il sostegno politico offerto dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti.

Dalle prime elezioni multipartitiche, che si erano tenute nel marzo 1991, era uscito un governo guidato da F. Nano, del Partito del lavoro (Partito socialista d'Albania a partire da giugno), mentre R. Alia, già capo dello Stato dal 1987, in seguito all'introduzione di una Costituzione provvisoria era stato eletto dal parlamento presidente della Repubblica. Un'ondata di scioperi antigovernativi, provocata essenzialmente dal deteriorarsi delle condizioni economiche (sempre nel marzo 1991, 25.000 Albanesi erano fuggiti dall'A.), portò nel giugno alla costituzione di un governo di solidarietà nazionale comprendente anche il neonato Partito democratico d'Albania e altre forze minori d'opposizione. Di fronte al protrarsi delle manifestazioni, che degenerarono in sollevazioni popolari represse con l'uso della forza, Alia nominò un governo di tecnici in attesa di nuove elezioni generali (dicembre 1991). Nel frattempo continuarono le privatizzazioni, il cui effetto immediato su industrie e aziende agricole fu quello di liberare una quantità di manodopera in esubero (per effetto anche della politica demografica del regime di Hoxha) che in precedenza veniva 'sottoccupata' nelle aziende collettive e che ormai non vedeva altro sbocco se non l'emigrazione (nel mese di agosto migliaia di Albanesi, nonostante il controllo militare esercitato sui porti, tentarono di raggiungere via mare le coste italiane, ma furono in gran parte rimpatriati).

Le elezioni si tennero nel marzo 1992 seguendo la nuova legge elettorale, approvata dal parlamento nel mese di febbraio, che riduceva il numero dei deputati da 250 a 140, di cui 100 eletti in base al sistema uninominale e 40 in base al sistema proporzionale. I risultati videro la netta affermazione del Partito democratico che si assicurò 94 seggi contro i 38 del Partito socialista; i seggi restanti andarono al Partito repubblicano, al Partito socialdemocratico e all'Unione per i diritti umani. L'Unione democratica della minoranza greca (Omonia) non poté prendere parte alle votazioni a causa del regolamento che escludeva dalle competizioni elettorali i partiti rappresentanti minoranze etniche, fatto che suscitò proteste della comunità greca d'A. (tra i 200.000 e i 400.000 individui, secondo stime non ufficiali). In seguito ai risultati, Alia si dimise e, nell'aprile, il parlamento elesse alla presidenza della Repubblica S. Berisha, leader del Partito democratico, che nominò quindi un nuovo governo di coalizione presieduto dal democratico A. Meksi.

Berisha, con il sostegno del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, proseguì con decisione sulla strada della completa liberalizzazione dell'economia, sopprimendo il calmiere sui prezzi (a eccezione di quelli del pane e del latte), eliminando le barriere al commercio estero e varando piani per lo sviluppo del settore privato e il rinnovamento delle infrastrutture. In politica interna, il nuovo esecutivo si caratterizzò essenzialmente per il suo accentuato anticomunismo che, nel giro di tre anni, portò all'epurazione di un'intera classe dirigente con l'eccezione di quanti avevano saputo ricostruirsi una nuova credibilità democratica. Nel corso del 1992 e del 1993 vennero imprigionati, con l'accusa di corruzione o appropriazione indebita, numerosi dirigenti comunisti, fra cui N. Hoxha (vedova di E. Hoxha), l'ex primo ministro Nano e l'ex presidente Alia (tutti liberati nel 1997). Nel settembre 1995 il presidente Berisha ratificò una 'legge sul genocidio' per i crimini commessi durante il regime comunista, la quale escludeva da incarichi pubblici fino al 2002 tutti coloro che avevano avuto responsabilità politiche tra il 1944 e il 1991; inoltre, sempre in settembre, furono sostituiti tre giudici della Corte suprema e quindi il presidente stesso della Corte che aveva tentato di opporsi al provvedimento e in precedenza aveva caldeggiato la revisione del processo a Nano.

In politica estera le scelte del governo albanese furono largamente influenzate dalla Comunità Europea - dalla Germania in particolare - e dagli Stati Uniti: il loro obiettivo era quello di impedire che l'A. contribuisse a un'ulteriore destabilizzazione della regione balcanica sostenendo le minoranze albanesi nei paesi limitrofi (che costituiscono praticamente metà della popolazione albanese) e rivendicando in particolare l'indipendenza del Kosovo. Su questo fronte, Berisha mantenne pertanto un atteggiamento moderato, pur non rinunciando alla difesa della comunità albanese presente in Serbia: nel 1993 chiese, senza ottenerlo, l'intervento di un contingente ONU per proteggere la popolazione albanese e l'anno successivo si appellò alla comunità internazionale perché una revoca parziale delle sanzioni contro la Repubblica Federale di Iugoslavia venisse subordinata a una soluzione, concertata sul piano internazionale, della questione del Kosovo.

Tuttavia le relazioni fra A. e Repubblica Federale di Iugoslavia continuarono a restare tese, così come difficili si mantennero i rapporti con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia, dove circa il 21% della popolazione è albanese e musulmano. Incidenti ai confini e la politica di repressione esercitata sulla minoranza albanese di Macedonia spinsero Tirana a opporsi all'ingresso di quest'ultima nella Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (di cui l'A. era entrata a far parte nel giugno 1991), fino a quando il governo di Skopje non avesse garantito la tutela delle minoranze etniche all'interno dei suoi confini. Anche le relazioni con la Grecia continuarono a ruotare attorno alla questione delle minoranze, che d'altronde restava uno dei problemi più gravi con cui gli Stati balcanici dovevano confrontarsi dopo l'esplosione dei nazionalismi nell'Europa sudorientale. Nel 1993, 20.000 Albanesi furono espulsi dalla Grecia per protesta contro presunti maltrattamenti subiti dalla minoranza ellenica in Albania. Da qui nacque una serie di rappresaglie che colpirono alternativamente i dirigenti dell'Omonia, che furono incarcerati dalle autorità di Tirana, e i lavoratori albanesi in Grecia, che vennero rimpatriati in gran numero fra il 1993 e il 1994. A questo si aggiunsero le proteste formali indirizzate da Atene all'Unione Europea, relative alla violazione dei diritti umani nei confronti dei Greci d'A. e, soprattutto, il veto greco alla concessione di fondi comunitari. Le conseguenze economiche prodotte in A. dai provvedimenti assunti dal governo greco spinsero Berisha a offrire un segnale di distensione: gli esponenti dell'Omonia furono rilasciati fra gli ultimi mesi del 1994 e i primi mesi del 1995 per incoraggiare la Grecia a sospendere il proprio veto. Il miglioramento delle relazioni greco-albanesi comportò quindi, nel giugno 1995, l'approvazione di una legge di riforma scolastica in A. sulla tutela delle lingue e delle culture delle minoranze etniche, mentre nel marzo 1996 i due paesi firmarono un trattato di amicizia e cooperazione.

Se i paesi occidentali continuavano a offrire il proprio sostegno a Berisha in nome della stabilità internazionale, il consenso interno scemava rapidamente. La nuova Costituzione, che avrebbe dovuto proteggere i diritti umani, garantire la separazione dei poteri e tutelare la proprietà privata, ma che contemporaneamente assicurava al presidente poteri così estesi da consentirgli l'esercizio autoritario delle proprie prerogative, non ottenne la maggioranza qualificata in parlamento; sottoposta a referendum popolare nel novembre 1994, venne respinta dal 53,9% dei votanti.

Il referendum ebbe l'effetto di indebolire la posizione del governo, già compromessa da numerosi rimpasti ministeriali, dalla perdita del sostegno del Partito repubblicano, dalle diffuse accuse di corruzione relative all'amministrazione pubblica e dall'esodo continuo della popolazione alla volta dell'Italia. Il progressivo risanamento della situazione finanziaria, infatti, non contribuiva ancora a migliorare in modo sostanziale l'economia del paese: la disoccupazione si manteneva attorno al 15%, la produzione cerealicola restava a livelli molto bassi, nell'industria l'unico settore in ripresa era quello edile, e di fatto la sussistenza di buona parte della popolazione era affidata alle rimesse degli emigrati, ai traffici illegali e ai prestiti internazionali.

Il malcontento popolare crebbe nei mesi immediatamente antecedenti alle elezioni legislative programmate per il maggio 1996. Al primo turno vinse il Partito democratico fra le accuse di irregolarità e brogli mosse da osservatori internazionali e dai partiti d'opposizione (cui erano stati bloccati i finanziamenti per la campagna elettorale e interdetto di fatto l'accesso ai media) che si ritirarono dalla competizione richiedendo l'annullamento e la ripetizione delle consultazioni. Il secondo turno, tenuto comunque il 2 giugno, fu boicottato dalle opposizioni, e il Partito democratico si aggiudicò 122 seggi su 140. Nei mesi successivi la situazione del paese subì un ulteriore peggioramento: il fallimento, nei primi mesi del 1997, di società finanziarie nelle quali il 65% della popolazione aveva investito i propri risparmi provocò un'ondata di proteste popolari che assunse ben presto i caratteri di una rivolta antigovernativa. Comitati di insorti assunsero il controllo di ampie zone del Sud del paese dopo aver saccheggiato caserme e depositi di munizioni, mentre forze paramilitari fedeli al governo si organizzavano soprattutto nel Nord. L'impossibilità di riguadagnare il controllo su tutto il territorio nazionale e la diserzione continua dei soldati dell'esercito che andavano a unirsi agli insorti spinsero Berisha a rilasciare i prigionieri politici e ad accettare, con la mediazione italiana, un governo provvisorio di coalizione, guidato dal socialista B. Fino, che avrebbe dovuto condurre il paese a nuove elezioni legislative. Ciò non servì, tuttavia, ad arrestare il processo di disgregazione delle strutture economiche, sociali e militari dello Stato e, nell'aprile 1997, l'Unione Europea decise di inviare in A., con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una Forza multinazionale di protezione sotto il comando italiano, composta da 7000 soldati e denominata missione Alba; durata fino all'agosto 1997, la missione aveva scopi umanitari e il compito di proteggere gli osservatori dell'OSCE incaricati di verificare il regolare svolgimento delle elezioni, programmate per il giugno-luglio 1997. Queste registrarono la vittoria del Partito socialista, che nel corso degli anni precedenti si era rinnovato e rafforzato riguadagnando quella credibilità interna che sembrava aver perso nel 1992.

Il leader socialista Nano, capo del nuovo esecutivo, e il presidente della Repubblica R. Mejdani (eletto nel luglio dopo le dimissioni di Berisha) si trovarono di fronte a compiti assai difficili: ripristinare l'ordine pubblico confiscando le armi detenute illegalmente e combattendo le organizzazioni mafiose che si erano andate sostituendo via via ai poteri dello Stato; risanare l'economia nazionale rimborsando al contempo i cittadini coinvolti nel tracollo delle finanziarie; regolare l'esodo della popolazione che continuò ininterrotto per tutto il 1997; restaurare, infine, l'autorità della legge a tutti i livelli, da quello centrale a quello periferico delle amministrazioni locali. Nel settembre 1998, dopo l'uccisione, in circostanze non chiarite, di uno stretto collaboratore di Berisha, il tentativo insurrezionale promosso da quest'ultimo riportò il paese in un clima di estrema instabilità, nel quale maturarono le dimissioni del premier Nano e la sua sostituzione con un altro esponente socialista, il giovanissimo P. Majko. La stabilità del paese, rimasta quindi ancora a lungo molto precaria, fu poi ulteriormente messa alla prova dalle ripercussioni della crisi esplosa nel Kosovo nei primi mesi del 1998 e dalla successiva guerra della NATO contro la Iugoslavia (marzo-giugno 1999). Centinaia di migliaia di profughi in fuga dal Kosovo si aggiunsero a quanti nei mesi precedenti avevano trovato rifugio nelle zone settentrionali dell'Albania. Tutto ciò incrementò il consistente e ininterrotto flusso di immigrati illegali verso le coste dell'Italia e soprattutto della Puglia. Contemporaneamente l'A. divenne il centro delle attività umanitarie messe in campo dai paesi occidentali, nonché una delle principali basi logistiche delle operazioni militari. Questo ruolo e le ingenti risorse legate agli aiuti internazionali contribuirono a incrementare la già diffusa illegalità che rimaneva uno dei problemi centrali del paese.

bibliografia

R. Hibbert, Albania's national liberation struggle. The bitter victory, London-New York 1991.

O. Sjöberg, Rural change and development in Albania, Boulder 1992.

Albania. A country study, ed. R. Zickel, W. Iwaskiw, Washington 1994.

D. Owen, Balkan odyssey, London 1995.

R. Qosja, La question albanaise, Paris 1995.

M. Vickers, J. Pettifer, Albania. From anarchy to a Balkan identity, London 1997.