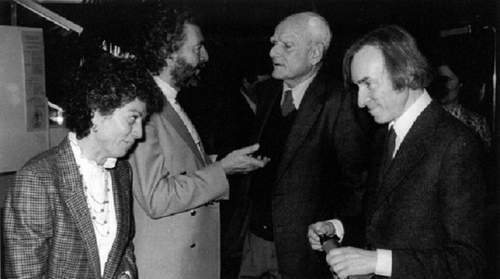

Moràvia, Alberto

Pseud. di Alberto Pincherle, scrittore (Roma 1907 - ivi 1990). Esordì con il realismo provocatorio de Gli indifferenti (1929), romanzo capitale nella letteratura italiana del Novecento che illustra, attraverso la storia di una famiglia, la decadenza morale della classe borghese sotto il fascismo. Il rapporto tra purezza e corruzione e l'osservazione delle trasformazioni sociali tornano nei suoi romanzi migliori: Agostino (1944), L'amore coniugale (1949), La ciociara (1957), La noia (1960), L'uomo che guarda (1985).

Vita e attività

Collaboratore del Corriere della sera (dal 1948) e di varî periodici (tra cui L'Espresso, dove ha redatto la rubrica cinematografica), è stato tra i fondatori della rivista Nuovi argomenti (1953), che ha diretto con altri fino alla morte. È stato deputato al Parlamento europeo (1984-89). Pubblicò giovanissimo il suo primo romanzo, Gli indifferenti (1929), tempestivamente segnalato dalla critica, osteggiato dal regime fascista e considerato poi un libro capitale nella letteratura italiana, alla quale riuscì a imprimere una svolta in senso realista, in anticipo sugli esiti più avanzati del decennio successivo. Si trattava tuttavia di un realismo singolare, della provocatoria oggettività con cui un osservatore distaccato rappresentava la degenerazione di un'umanità incapace di slanci ideali, ma inevitabilmente delusa dal sesso e dal denaro che ne sono i surrogati, e che per giunta risultano reciprocamente convertibili. Basandosi su questo nucleo tematico, che si sarebbe riproposto pressoché inalterato in un'operosità letteraria durata oltre sessant'anni, e applicando al dramma della purezza tradita l'impietosa diagnosi di una patologia morale ogni volta diversa, lo scrittore ha rappresentato la trasformazione della società italiana dal conformismo fascista (Il conformista, 1951) all'alienazione neocapitalista (La noia, 1960), con tutta una serie di libri memorabili. C'è stata così una prima fase in cui purezza e corruzione si sono fronteggiate forse alludendo davvero al torpore intellettuale e morale introdotto dal fascismo (Le ambizioni sbagliate, 1935, e i racconti di La bella vita, 1935; L'imbroglio, 1937; I sogni del pigro, 1940), come risulta dall'esplicita secchezza dell'apologo satirico La mascherata (1941). E c'è stata soprattutto la migliore stagione di M., in cui, con una sobrietà di scrittura addirittura proverbiale e una affabulazione robusta e ingegnosa, il continuo attentato all'innocenza era registrato su personaggi socialmente deboli (Agostino, 1944; La Romana, 1947; La disubbidienza, 1948; L'amore coniugale, 1949; Il disprezzo, 1954; La ciociara, 1957), estranei alla logica del compromesso o del cinismo. L'effiacia della rappresentazione era poi massima quando, anziché sulla condizione individuale, M. puntava senz'altro sulla deprivazione morale e culturale di un'intera società (Racconti romani, 1954; Nuovi racconti romani, 1959). In seguito, erano le velleità intellettuali della borghesia neocapitalista e le suggestioni inevitabili del marxismo e della psicanalisi che fornivano allo scrittore il pretesto per mettere in scena la crisi d'identità alla quale fin dall'inizio aveva alluso l'innocenza perseguitata e senza speranze di riscatto (i romanzi L'attenzione, 1965; Io e lui, 1971; La vita interiore, 1978; 1934, 1982; L'uomo che guarda, 1985; i racconti di L'automa, 1962; Una cosa è una cosa, 1967; Il paradiso, 1970; Un'altra vita, 1973; Boh, 1976; La cosa, 1983). I protagonisti di queste opere, in cui spesso il magistero del narratore ha cessato di perseguire la varietà dei casi per illustrare virtuosisticamente penetranti intuizioni, sono ormai consapevoli di essere i persecutori di sé stessi, ma sanno anche che non troverebbero nessun interesse in un vita priva delle complicazioni intellettuali che trasformano gli ideali in teoremi da dimostrare e l'amore in erotismo. La natura intimamente dialettica di questa ispirazione non poteva non essere tentata dal teatro (Beatrice Cenci, 1958; Il mondo è quello che è, 1966; Il dio Kurt, 1968, raccolti insieme ad altri testi in Teatro, 1976; L'angelo dell'informazione e altri scritti teatrali, 1986). Parallelamente, il suo costante bisogno di confrontarsi con i problemi contemporanei ha trovato naturale quanto felice esito nelle prose giornalistiche e saggistiche raccolte in volumi che hanno avuto un successo pari a quello dei romanzi (Un mese in URSS, 1958; Un'idea dell'India, 1962; L'uomo come fine e altri saggi, 1964; Al cinema, 1965; La rivoluzione culturale in Cina, 1968; A quale tribù appartieni?, 1972; Impegno controvoglia, 1980; Lettere dal Sahara, 1981; Inverno nucleare, 1986). Le opere di M. hanno avuto varie trasposizioni cinematografiche e sono state tradotte in molte lingue. Postumi sono usciti il romanzo La donna leopardo (1991), la raccolta di articoli Diario europeo (1992) e il volume di racconti Romildo (1994).