Arabia Saudita

Vedi Arabia Saudita dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

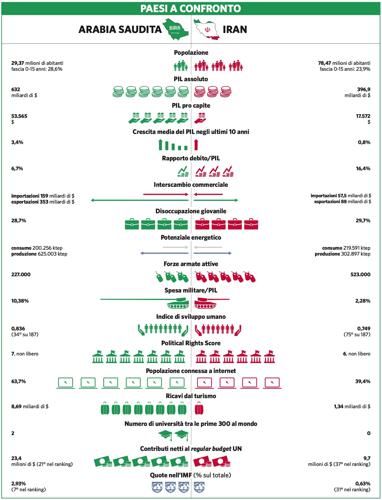

L’Arabia Saudita è il paese più esteso della Penisola arabica ed è posto nel cuore dello scacchiere mediorientale. La sua rilevanza geopolitica porta con sé non solo le intense relazioni con i paesi del Golfo, ma anche il coinvolgimento nelle dinamiche più ampie del Medio Oriente e in quelle globali. Da qui la partecipazione al G20 e il ruolo preponderante nell’ambito dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Una rilevanza regionale che a seguito delle Primavere arabe del 2011 si è trasformata in leadership politica e morale, dato anche l’attivismo saudita nei principali teatri di crisi mediorientali, tra i quali spiccano l’Egitto (dove la corona degli al-Saud ha definito fin da subito una stretta alleanza con il presidente Abdel Fattah al-Sisi), il Bahrain, la Siria, l’Iraq, lo Yemen e la Libia. Nonostante tale protagonismo, rimangono ancora numerose le incognite legate sia alla sicurezza domestica e regionale sia ai rapporti politici con l’alleato statunitense e gli altri attori internazionali. Sul piano regionale, le maggiori spine per la diplomazia saudita sono rappresentate dallo scontro interno al Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc) con il Qatar, dal pericolo jihadista in Medio Oriente e dalla frizione sempre alta con l’Iran.

L’Arabia Saudita rappresenta la maggiore economia e potenza politica del Gcc, che comprende anche Bahrain, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti (Uae) e Kuwait. Nei confronti delle altre monarchie del Golfo, l’Arabia Saudita ha sempre tentato di imporre una politica egemonica in prospettiva di un’evoluzione stessa del Gcc dall’attuale meccanismo di cooperazione economica e di sicurezza in un’Unione del Golfo, molto più simile all’Unione Europea. Il Qatar, l’Oman e gli Uae hanno invece sempre rigettato un sistema di alleanze del Golfo che mutasse l’attuale status quo e favorisse in modo significativo l’Arabia Saudita. Di qui la scelta dei singoli attori, ma in particolare del Qatar, di condurre una propria politica estera più autonoma e slegata dall’egemonia saudita che ha inevitabilmente incrinato i rapporti con Riyadh. Lo strappo si è ufficialmente consumato nel marzo 2014 quando Arabia Saudita, Uae e Kuwait hanno ritirato i propri ambasciatori da Doha. Apparentemente rientrata con una normalizzazione dei rapporti, la crisi si è nuovamente riacutizzata sul finire dell’agosto 2014, quando Doha ha rifiutato di ratificare il ‘Riyadh Agreement’, un meccanismo di implementazione del dispositivo di sicurezza del Gcc.

A preoccupare Riyadh vi è inoltre la questione del cosiddetto ‘jihadismo di ritorno’, che minaccia direttamente la sicurezza interna dello stato. Nel tentativo di dare una risposta concreta alla minaccia fondamentalista rappresentata dal califfo Abu Bakr al-Baghdadi, il governo saudita ha deciso di avviare una serie di operazioni su più fronti. Innanzitutto, il governo ha varato nel dicembre 2013 una nuova e più severa legge anti-terrorismo. In secondo luogo, è stata ampliata la lista delle organizzazioni terroristiche a Jabhat al-Nusra, allo Stato islamico (Is), ma anche alla Fratellanza musulmana, ad Hamas e al libanese Hezbollah. Infine, l’esecutivo ha autorizzato la guardia nazionale a intensificare i controlli confinari e a dispiegare 30.000 soldati lungo la frontiera con l’Iraq e, allo stesso tempo, ha donato 1 miliardo di dollari all’esercito libanese per combattere il fronte jihadista di Is e Jabhat al-Nusra, ormai asserragliato nei pressi della città di confine libanese di Arsal.

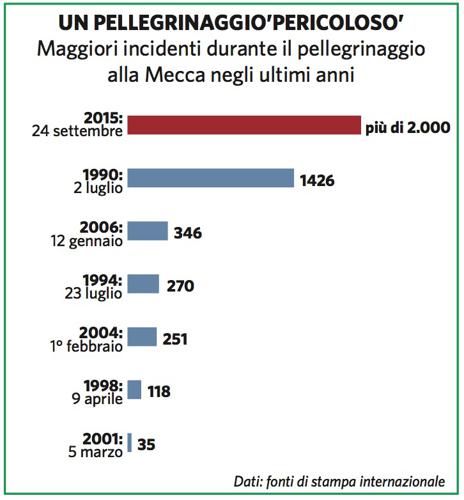

Parallelamente al fenomeno jihadista, l’Arabia Saudita considera l’Iran una minaccia alla propria supremazia regionale. Una condizione divenuta sempre più evidente con la firma dell’accordo sul programma nucleare tra Iran e paesi del ‘5+1’ (Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e Germania), e riemersa nel settembre 2015 con l’ennesima strage di pellegrini a La Mecca in occasione della ricorrenza annuale dell’Hajj, dove tra le 2000 vittime si sono contati oltre 500 sciiti, in gran parte iraniani. Nel gennaio 2016, l’esecuzione del religioso sciita saudita Sheikh Nimr Baqr al-Nimr ha nuovamente infiammato le tensioni tra Riyadh e Teheran. Al di là dell’episodio di cronaca, la rivalità con l’Iran è figlia soprattutto delle tensioni intercorse in questi anni con la questione del perseguimento di un programma nucleare da parte di Teheran e con la crescita del leverage iraniano nella regione, come testimoniato, infatti, dalle crisi in Bahrain, Siria, Iraq e Yemen, dove la Repubblica teocratica ha giocato, a seconda degli scenari in cui è stata coinvolta, un ruolo di assistenza e di forte intervento nelle dinamiche militari e politiche dei suddetti paesi.

Ciononostante, l’accordo sul nucleare del luglio 2015 ha definito nuovi equilibri regionali e globali, concedendo all’Iran, da un lato, la possibilità di un moderato re-engagement nella comunità internazionale, dall’altro, ne ha favorito un riposizionamento tattico all’interno di nuovi e vecchi schemi di alleanze interni ed esterni all’area mediorientale, nonché un ripensamento delle stesse strategie e posture di politica estera di molti attori locali, tra cui in primis la stessa Arabia Saudita. Sono indicatori di questo mutamento dello scenario politico-strategico mediorientale il riavvicinamento dell’Arabia Saudita alla Turchia e soprattutto lo schieramento politico-militare di una coalizione arabo-sunnita, in funzione anti-iraniana, nella guerra per procura ingaggiata in Yemen.

Infatti, sebbene il governo saudita si sia sempre professato un fedele alleato di Washington nella regione, a incrinare il rapporto bilaterale sono intervenute le divergenze in merito al tentativo di rapprochement tra Usa e Iran sul nucleare iraniano e l’indirizzo di politica estera statunitense in Medio Oriente che, secondo l’Arabia Saudita, avrebbe empatizzato troppo in favore delle piazze arabe in rivolta dal 2011. Le due amministrazioni hanno provato a rilanciare il dialogo strategico, tuttavia permangono profonde divergenze di fondo nei rispettivi approcci di politica estera mediorientale, emersi in maniera evidente nella mancata presenza del re Salman al vertice bilaterale Usa-Gcc convocato da Obama nel maggio 2015, all’indomani dell’intesa transitoria raggiunta sul nucleare iraniano nell’aprile del 2015. Parallelamente al raffreddamento delle relazioni con gli Usa, l’Arabia Saudita ha trovato negli anni recenti una convergenza tattica e strategica in molti delicati dossier regionali (Siria, Iraq, nucleare iraniano e lotta al terrorismo internazionale) con paesi ritenuti fino a pochi anni prima dei nemici giurati dello stato saudita e dell’intero mondo arabo-musulmano: è il caso di Israele. Mossi da comuni interessi di contenimento dell’influenza iraniana nella regione mediorientale, Tel Aviv e Riyadh hanno stabilito un’intesa non ufficiale per fronteggiare la minaccia rappresentata da Teheran.

Ordinamento istituzionale e politica interna

L’Arabia Saudita è una monarchia fortemente autoritaria basata su una rigida applicazione del Corano, sulla Legge fondamentale del 1992 e su un’interpretazione della religione islamica tradizionalista (wahhabita di scuola hanbalita) trasposta nella vita pubblica dei cittadini: condizioni che hanno garantito alla monarchia poteri assoluti. Il paese è governato fin dal 1932 dagli al-Saud, famiglia fondatrice del cosiddetto stato moderno saudita. Salman bin Abdul Aziz al-Saud è il sovrano, salito al trono del paese nel gennaio 2015 alla morte del fratello Abdullah.

Nel sistema politico saudita, l’intreccio tra politica e religione è inscindibile e si rifà ai dettami del wahhabismo. Benché i poteri statali siano concentrati nelle mani della famiglia reale, la monarchia non riuscirebbe a esercitare un saldo controllo sull’amministrazione senza l’appoggio degli ulema, l’élite religiosa a cui è affidata l’interpretazione dei testi sacri e che esercita la propria influenza su molti aspetti della vita pubblica.

Il sistema giudiziario è affidato a uomini del clero che hanno studiato la sharia in una delle università islamiche reali del paese. Nel 2007 è stata introdotta una riforma in materia di amministrazione della giustizia che prevede la costituzione di due corti specializzate, competenti in materia di diritto commerciale e lavoro, e di una Corte suprema d’appello. Nel regno, che ospita le due città sacre dell’islam, La Mecca e Medina, la religione musulmana regola tutti gli aspetti della vita pubblica e privata ed è professata ufficialmente dall’intera popolazione. La legge, d’altronde, obbliga i cittadini a praticare la religione musulmana e nega la libertà di culto.

La maggior parte dei sauditi è sunnita, mentre il 10-15% è sciita. Gli sciiti sauditi risiedono nelle province orientali del regno e, fortemente descriminati dal governo centrale, essi continuano a rimanere ai margini della società, dell’amministrazione pubblica, della politica. Oltre alla comunità sciita, la libertà religiosa non è tollerata nei confronti delle minoranze sufi, ebraiche e cristiane.

Quanto ai diritti politici, la legge proibisce la costituzione di partiti, così come qualsiasi altra forma di dissenso, di manifestazione, di associazionismo politico e sindacale, ma ammette l’esistenza di alcuni strumenti di consultazione. Il Majlis al-Shura, il Consiglio consultivo istituito nel 1993, è composto da 150 membri – compresi uomini d’affari e rappresentanti delle tribù –, coadiuva il re, ha poteri molto limitati e svolge un ruolo per lo più cerimoniale.

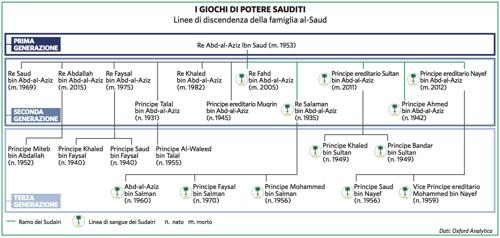

Nel 2006 il defunto re Abdullah ha istituito il Consiglio di fedeltà, composto dai principi anziani, con gli obiettivi di ridurre i conflitti all’interno della casa reale degli al-Saud e di stabilire chiari meccanismi di successione monarchica, al fine di evitare possibili frizioni, se non addirittura fratture, all’interno della complessa macchina saudita della successione al trono.

Popolazione e società

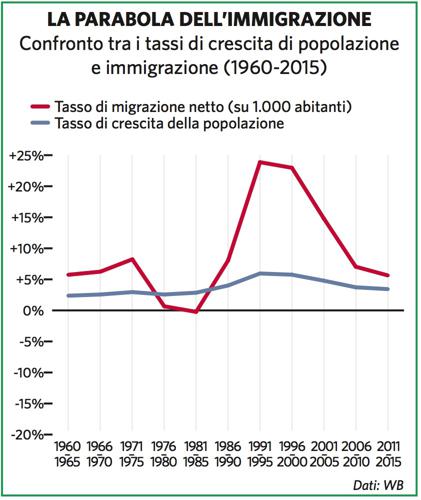

I sauditi sono circa 30 milioni, il 90% dei quali è di etnia araba, mentre il restante 10% è costituita da minoranze di discendenza turca, iraniana, indonesiana, indiana e africana. Sebbene la densità di popolazione per chilometro quadrato sia molto bassa, l’indice di riferimento segna incrementi sostenuti, grazie a un tasso di fecondità elevato (2,7 figli per donna) e all’immigrazione. Gli stranieri residenti nel regno sono più di sei milioni, per la maggior parte proveniente da altri paesi della regione mediorientale, ma anche dall’Asia musulmana (India, Pakistan, Bangladesh e Indonesia) e, in minor misura, dai paesi occidentali. Si stima che in Arabia Saudita risieda, inoltre, un numero notevole di immigrati irregolari, la maggior parte dei quali uomini, stabilitisi nel paese per motivi di lavoro.

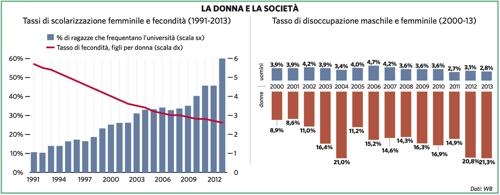

Per garantire lo sviluppo economico e per far fronte alla forte richiesta interna di manodopera, il regno ha favorito negli anni l’immigrazione di manovalanza di formazione eterogenea e, principalmente, poco qualificata. A favorire questo importante afflusso ha inciso anche il fattore economico, derivante dal fatto che i lavoratori migranti sono tendenzialmente sottopagati rispetto ai colleghi sauditi e, quindi, più richiesti dalle imprese locali. Questo fattore, congiuntamente alla rapida crescita della percentuale di giovani sulla popolazione, ha contribuito all’aumento del tasso di disoccupazione nazionale (giunto a toccare il 5,7% e a sfiorare un preoccupante 30% a livello giovanile).

Nel tentativo di contenere da un lato la forte immigrazione e dall’altro di rispondere meglio alle necessità della struttura produttiva, il governo ha adottato una politica di ‘saudizzazione’ della forza lavoro, stabilendo delle quote di cittadini sauditi che devono essere assunti da ogni impresa operante nel paese e vietando addirittura l’utilizzo di manodopera straniera per alcuni settori – principalmente nel privato – ritenuti di particolare rilevanza strategica nazionale.

Quanto alle condizioni socio-economiche, l’Arabia Saudita occupa il 34° posto della classifica mondiale di sviluppo umano. A livello mediorientale si situa in una posizione intermedia: resta al di sotto di Uae, Qatar, Bahrain, Kuwait e Libia (pre-rivoluzione). L’alfabetizzazione si attesta al 94,4% del totale della popolazione, ma raggiunge il 99% tra i giovani di entrambi i sessi. La maggior parte delle istituzioni preposte all’istruzione è amministrata dal governo, anche se il ruolo dei privati è in crescita. L’istruzione universitaria è in costante sviluppo, grazie all’aumento del numero delle università saudite, che hanno ridotto il numero di studenti che si sono recati all’estero. Nel 2008, inoltre, il 61% dei laureati era costituito da donne. Le ragazze, però, sono colpite in misura maggiore dalla disoccupazione. Il ministero del lavoro sta cercando di promuovere l’occupazione femminile – meno di un quarto della forza lavoro totale –, in particolare nel settore privato, dove tra il 2011 e il 2013 si è più che quadruplicata. Tuttavia esiste ancora una nutrita serie di ostacoli che rappresentano una forte barriera all’ingresso e all’uguaglianza uomo-donna, almeno sul posto di lavoro.

Libertà e diritti

Durante il regno di Abdullah (2005-15), la condizione dei diritti civili e politici ha registrato alcuni sviluppi positivi: nel 2005, per esempio, sono state introdotte le elezioni per i consigli municipali. Il diritto di voto, finora limitato solo agli uomini, è stato esteso anche alle donne a partire dal 2015 grazie a una riforma introdotta nel 2011. Inoltre, per la prima volta nella storia del paese, una donna è stata nominata al governo, quale viceministro per l’istruzione femminile.

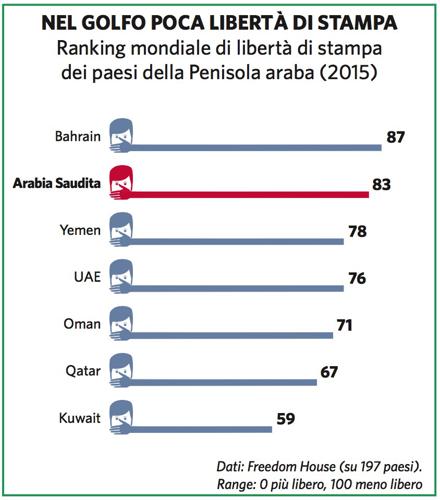

Nonostante queste aperture, il wahhabismo rifiuta l’idea che la democrazia abbia valore universale e sia applicabile ovunque nel mondo: per governare in Arabia Saudita è sufficiente il rispetto della legge islamica, che è garantito dall’unione degli ulema (il clero) e degli umara (i governanti). Inoltre, la divisione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, tipica di una democrazia occidentale, non è mai stata teorizzata nel paese ed è dunque piuttosto ignorata. Anche per questo i partiti sono vietati e la sola opposizione esistente è quella che vive in esilio. Gravi limiti sono imposti anche alla libertà di espressione e alla libertà di stampa (non tutelata dalla Legge fondamentale): il governo controlla capillarmente i media nazionali e domina la stampa e la televisione satellitare della regione. Il 63,7% della popolazione ha accesso a Internet, ma anche la rete è censurata dal governo.

La corruzione è diffusa: il paese è al 55° posto nella classifica sulla corruzione percepita, stilata da Transparency International. L’Arabia Saudita è solitamente attaccata dalle Ong internazionali per il suo scarso rispetto dei diritti umani e dei diritti civili di tutti gli individui, siano essi uomini, minoranze e/o donne. Ciononostante, il paese ha ottenuto un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) per il triennio 2014-16 (dopo aver rinunciato a quello di membro non permanente nel Consiglio di sicurezza per il biennio 2014-15) e ha ratificato nel 2000 la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) del 1979. Ad ogni modo, il comitato delle Nazioni Unite preposto a vigilare sulla sua attuazione ha rilevato serie carenze: la legislazione nazionale saudita non ha ancora recepito il principio di uguaglianza di genere e la definizione di discriminazione sessuale, previsti dalla Convenzione. La legge, inoltre, non prevede il reato di violenza sulle donne. Infine, il concetto di ‘custodia’ della donna (mehrem), ancora diffuso, vieta alle donne l’esercizio di alcuni istituti, quali il divorzio, il diritto all’eredità sui beni del marito, la proprietà privata, la libertà di viaggiare. A tal proposito, l’Arabia Saudita è al centro di critiche per il divieto di guida imposto alle donne.

Economia

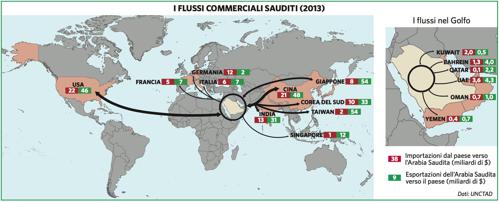

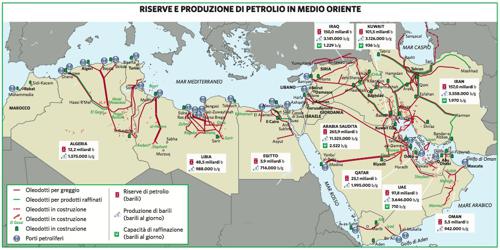

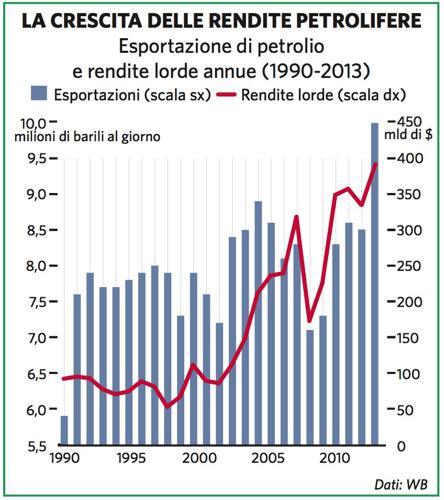

L’economia saudita si basa sul petrolio: il paese è tra i principali produttori ed esportatori di greggio al mondo. L’export petrolifero costituisce l’80-90% delle entrate statali, circa la metà del pil della nazione e l’85% dei proventi delle esportazioni. Di qui l’importanza raggiunta dal governo saudita nell’Opec, il cartello degli stati produttori di petrolio: grazie a tali fattori economici, il paese è in grado di condizionare le politiche dell’organizzazione, soprattutto per far rispettare le quote di produzione dei partecipanti e promuovere la stabilità del mercato petrolifero. La produzione di petrolio è una determinante fondamentale della crescita economica saudita ma, allo stesso tempo, è fonte di incertezza, data la volatilità del prezzo internazionale della materia prima. Il prezzo del petrolio, dopo aver subito una forte contrazione in seguito alla crisi economica del 2009, è ritornato a salire repentinamente nel 2011, per le tensioni create dalle Primavere arabe e dal programma nucleare iraniano. Ciò ha fatto registrare prezzi record a oltre 120 dollari al barile e ha contribuito alla crescita del pil. Il surplus di entrate ha consentito alla monarchia saudita di arginare il dissenso interno con un consistente aumento della spesa pubblica (sussidi, stipendi, nuovi posti statali e programmi abitativi), per un totale di 130 miliardi di dollari. Tuttavia il calo del prezzo del petrolio a partire dal novembre 2014, potrebbe portare il bilancio saudita a rischio deficit, a meno che il governo non intervenga riducendo le spese già pianificate basate sulle stime degli introiti petroliferi, soprattutto nel settore pubblico. Dal punto di vista del controllo delle attività produttive, la produzione di petrolio è monopolizzata dallo stato che la gestisce principalmente attraverso la Saudi Aramco, il più rilevante attore economico del paese. L’esecutivo sta tuttavia attuando politiche di privatizzazione, come mostra lo sviluppo del settore privato anche in campo energetico, affiancate da provvedimenti per attrarre investimenti esteri. In quest’ottica la monarchia ha creato un’autorità generale per gli investimenti.

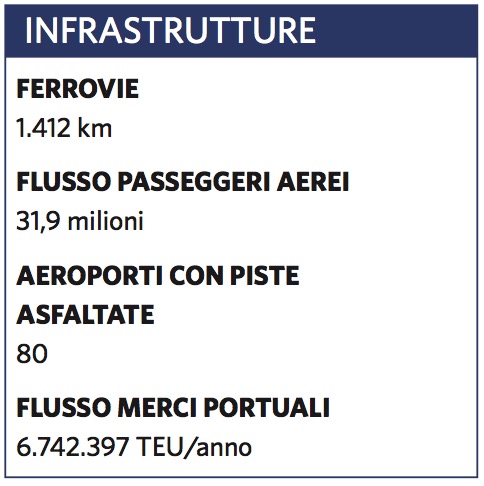

Dal 2005, l’Arabia Saudita è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), e oggi occupa l’82° posizione nella classifica mondiale Doing Business della World Bank. I proventi delle esportazioni di petrolio vengono reinvestiti dal governo anche con l’obiettivo, cruciale, di diversificare l’economia e ridurre la dipendenza del paese dal petrolio stesso, sviluppando infrastrutture e industrie. Tali investimenti potrebbero permettere una crescita media del pil del 3,5% fino al 2018.

Energia e ambiente

L’Arabia Saudita possiede le maggiori riserve mondiali di petrolio, che costituiscono circa il 21% del totale (267 miliardi di barili), e può produrre oltre 10 milioni di barili al giorno, la quota più elevata tra tutti i membri dell’Opec. La Saudi Aramco è la principale compagnia petrolifera del paese e tra le più importanti al mondo; la sua strategia a breve termine è quella di ampliare la capacità di raffinamento del petrolio e di svilupparsi nel settore del gas naturale. L’Arabia Saudita possiede il 4,2% delle riserve mondiali di gas naturale e di recente ha scoperto importanti riserve di idrocarburi non convenzionali (shale gas/oil). Per il raggiungimento di tali obiettivi, la compagnia ha promosso joint venture con imprese private coinvolte nell’esplorazione di nuovi giacimenti di gas e ha pianificato investimenti annuali nell’upstream per 40 miliardi di dollari. La crisi economica del 2009 ha rallentato il processo, e la produzione di gas rimane per il momento orientata all’autoconsumo piuttosto che all’export. I consumi interni sauditi sono costituiti unicamente da petrolio (66,9% del totale) e gas (33,1%). Con l’aumento della popolazione (+40% negli ultimi venti anni) e lo sviluppo dell’economia, il paese è arrivato a consumare circa un quarto del petrolio che produce e, come detto, la sua intera produzione di gas. Oltre a tentare di diversificare la propria struttura economica, il governo saudita sta cercando di ridurre la dipendenza dal petrolio anche in campo energetico. A tal fine l’Arabia Saudita ha avviato alcuni progetti per lo sviluppo dell’energia nucleare a scopi civili e ha inteso costruire alcuni impianti in cooperazione con società statunitensi e giapponesi. Sono inoltre stati lanciati alcuni piani di investimento in energie alternative, come quella solare, per distogliere la maggiore quantità possibile di idrocarburi dal consumo interno (in forte crescita) e destinarla alle esportazioni.

Difesa e sicurezza

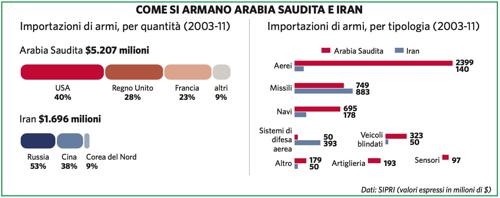

Una recente priorità della monarchia saudita è investire per migliorare e ampliare l’armamentario bellico attraverso una produzione autonoma. Attualmente la spesa militare è pari a circa il 10,8% del pil e secondo l’International Institute for Strategic Studies, l’Arabia Saudita è quarta al mondo per spesa militare. Una corsa al riarmo favorita dal clima di crescente contrapposizione politica sorto nel Golfo nell’arco degli ultimi 10/15 anni. Sebbene dopo il 1999 le importazioni di armi da Francia, Regno Unito e Usa siano drasticamente diminuite, nell’ottobre 2010, dopo tre anni di trattative, è stato ufficializzato un contratto per la vendita di armamenti all’Arabia Saudita da parte degli Usa per un valore di oltre 60 miliardi di dollari, cifra record nella storia di questo settore. Le consegne avverranno nell’arco dei prossimi 15-20 anni e prevedono il rifornimento di 70 elicotteri Apache, un numero imprecisato di Little Birds (elicotteri ultraleggeri progettati per operazioni speciali), 72 Blackhawk, 84 caccia F-15 e l’ammodernamento di 70 F-15 sauditi, assieme a un’ampia gamma di missili e a un sofisticato sistema di allerta radar (Thaad). L’accordo rientra in uno dei grandi disegni di politica estera degli Usa, che hanno siglato diversi accordi di esportazione di armi con altri paesi sunniti strategicamente influenti della regione, come Uae, Bahrain, Qatar e Oman. L’obiettivo è contrastare l’influenza iraniana nel Golfo e rendere i propri alleati in grado di rispondere in modo più autonomo alle minacce esterne.

La fornitura di armi e apparecchiature militari analoghe a quelle utilizzate dal proprio esercito permetterà inoltre al Dipartimento della difesa statunitense di coordinarsi in modo più efficiente con i paesi alleati. La monarchia saudita vede il recente contratto di acquisto come un investimento per ampliare la propria influenza sullo scacchiere mediorientale e controbilanciare così la politica estera iraniana nella regione. In più, le nuove forniture dovrebbero permetterle di affrontare la lotta al terrorismo di al-Qaida con maggiore efficacia. Proprio la minaccia terroristica ha fatto avanzare da più parti la possibilità di rivedere la coscrizione nazionale, prevedendola obbligatoria. Tuttavia il capo della guardia nazionale, il principe Miteb bin Abdullah, ha finora allontanato l’ipotesi della sua introduzione nel breve periodo. Sempre con lo scopo di controbilanciare l’influenza dell’Iran nel Golfo, oltre che per timore di una destabilizzazione regionale che possa coinvolgere anche l’Arabia Saudita, nel marzo del 2011, a seguito delle rivolte contro il regime bahrainita, Riyadh ha inviato truppe in Bahrain. Tale operazione, condotta sotto l’egida del Gcc e attraverso il suo apparato militare – la Peninsula Shield Force – ha confermato il ruolo dell’Arabia Saudita quale custode degli equilibri esistenti nel Golfo.

La ‘strana’ relazione tra Arabia Saudita e Israele

All’indomani della firma dello storico accordo sul nucleare iraniano, l’intera regione mediorientale è stata pervasa da umori contrastanti. Una situazione che ha comportato una rapida, quanto prevedibile, ridefinizione del sistema di alleanze ed equilibri intra-regionali. In questo quadro di piena mutevolezza e complessità si è instaurata quella che per anni è parsa una delle situazioni più improbabili, ossia l’instaurazione di un asse israelo-saudita. Sebbene i due paesi non intrattengano relazioni diplomatiche ufficiali, negli ultimi anni Tel Aviv e Riyadh hanno intrapreso un comune percorso di avvicinamento, guidato e mirato unicamente al contenimento della minaccia iraniana. A favorire tale passaggio si sono inserite le reciproche tensioni con l’alleato americano, sempre più orientato a favorire una distensione con l’Iran e a garantire un moderato reinserimento dello stesso nella comunità internazionale. Proprio i lunghi mesi di negoziato sul nucleare iraniano hanno convinto Israele e Arabia Saudita a rendere pubblica la loro posizione anti-iraniana, intervenendo nell’aprile 2015 ad un dibattito ufficiale organizzato dal think tank Usa Council on Foreign Relations. In tale occasione, il direttore del ministero degli esteri israeliano, Dore Gold, e il generale in pensione ed ex consigliere del principe saudita Bandar bin Sultan, Anwar Majed Eshki, hanno tenuto una ferma posizione ufficiale contro il possibile accordo nucleare, motivandolo come una minaccia alla sicurezza interna ai due paesi e alla regione intera. Quella che si configura come un’alleanza di comodo, non scevra di contraddizioni, potrebbe essere dunque solo il primo tassello di una reazione a catena nelle relazioni politiche mediorientali.

Le tensioni nella famiglia al-Saud

Seppur in continuità con la tradizione dinastica, che ha visto nella successione al trono solo i figli del fondatore dello stato nazionale Abdul Aziz al-Saud, la nomina di Salman quale nuovo sovrano saudita ha rappresentato un importante momento di svolta nei delicati equilibri interni alla famiglia reale. Infatti, la precedente scelta del defunto re Abdullah di indicare Muqrin (ex capo dell’intelligence nazionale) quale proprio successore al trono, preferendolo al più quotato Salman, aveva favorito un incistamento di alcune crepe già emerse nella numerosa famiglia reale, sempre in merito a questioni di carattere successorio. A confrontarsi vi erano da un lato il ramo familiare legato ai cosiddetti ‘sette Sudairi’, ossia il clan ristretto dei sette figli del fondatore dello stato saudita e del quale fa parte lo stesso Salman, dall’altro le ‘nuove generazioni’ rappresentate dall’ex erede al trono Muqrin e dai principi Turki al-Faisal e Talal bin Abdul Aziz. Anche se per il momento la fazione di Salman sembra essere uscita vincitrice da questo scontro, non è escluso che nel prossimo futuro possano sorgere nuove frizioni. Ad alimentare tali ipotesi vi sono anche le scelte dell’attuale sovrano che ha promosso un significativo ricambio nei vertici politici e uno svuotamento di poteri dei due figli del defunto Abdullah – nonché potenziali successori al trono –, i principi Meshaal e Turki, in favore soprattutto del suo stesso figlio Mohammed bin Salman al-Saud, nuovo principe ereditario e ministro della difesa del paese, e del cugino Mohammed bin Nayef, ministro degli interni. L’accresciuto dualismo tra i due leader e l’accentramento dei poteri decisionali e di indirizzo politico nelle mani del giovane Mohammed bin Salman hanno convinto analisti ed esperti che le frizioni all’interno della famiglia reale sono destinate a permanere nel breve periodo e ad aumentare nel caso in cui nuovi rappresentanti dei diversi clan familiari decidessero di sfiduciare o criticare pubblicamente le scelte politiche dell’attuale establishment, aprendo di fatto ad una stagione di instabilità politica.

La difficile condizione degli sciiti sauditi e il caso al-Nimr

Gli sciiti in Arabia Saudita sono circa 2,5 milioni, di origine araba e in prevalenza di rito duodeci-mano (o imamita), come gli sciiti iraniani. Questa comunità vive nell’est del paese, nella Provincia orientale, un territorio ricco di risorse petrolifere che si affaccia sul Golfo Persico esattamente di fronte alle coste iraniane. Sin dalla rivoluzione khomeinista in Iran del 1979, l’atteggiamento delle autorità saudite nei loro confronti è stato sempre sospettoso, per il timore che gli sciiti locali fossero una sorta di ‘quinta colonna’ al servizio di Teheran. Una condizione, questa, esasperata anche dalle concezioni degli ulema, i quali hanno sempre definito gli sciiti sauditi rawafidh (negazionisti), in quanto considerati apostati. Con l’insorgere delle Primavere arabe nel 2011, la condizione di profonda marginalizzazione politica e di disuguaglianza sociale della comunità sciita si è acuita maggiormente, tanto da spingere numerosi attivisti sciiti a scendere in piazza per denunciare la loro ‘discriminazione’ dalla vita pubblica e politica nazionale. Dinanzi all’aumento delle rivendicazioni della minoranza, il governo centrale ha dapprima dichiarato illegali le manifestazioni di dissenso, poi ha rifiutato il dialogo e, infine, ha represso ogni forma di opposizione. Rientra in questo contesto, l’arresto, avvenuto l’8 luglio del 2012, e l’esecuzione di uno dei principali dissidenti sciiti al governo saudita, il religioso Sheikh Nimr Baqr al-Nimr. L’evento, che è avvenuto il 2 gennaio 2016, ha riacceso la tensione intra-confessionale non solo in Arabia Saudita, ma ha anche rinfocolato i dissidi mai sopiti tra gli antichi rivali dell’area, Riyadh e Teheran, scatenando una serie di proteste in tutto il Medio Oriente arabo e sciita.

Approfondimento

Il defatigante negoziato che ha portato alla firma dell’accordo sul nucleare iraniano ha consentito all’Arabia Saudita di misurarne progressivamente portata e possibili contro-misure. Se Riyadh ne ha sempre contestato i limiti in termini di sicurezza e di rischio di induzione alla proliferazione, con il suo progredire ne ha stigmatizzato soprattutto le potenziali ricadute destabilizzanti a livello regionale, in particolare per le ingenti risorse che grazie alla revoca delle sanzioni e al suo ritorno al libero mercato Teheran vorrà mettere al servizio della sua ambizione egemonica regionale, necessariamente destabilizzante. Complice il crescente disimpegno Usa maturato nella prospettiva di una regione multipolare, da sorvegliare forse ma non da gestire, nella e per la quale puntare sul ruolo costruttivo di Teheran, così come annunciato dal presidente Rouhani al momento della sua elezione.

Un approccio sbagliato e fuorviante secondo Riyadh perché privo di qualsivoglia garanzia – i dossier regionali sono stati esclusi dal negoziato – e smentita dalla condotta conflittuale del regime iraniano portata avanti anche da Rouhani. Un approccio che nella sequenza di oscillazioni ed opacità imputate alla politica americana in Medio Oriente e in Iraq e Siria in particolare, proprio là dove i sauditi speravano di poter incidere sull’influenza iraniana, è risultato a Riyadh suscettibile di mettere in discussione l’equilibrio delle mutue garanzie costitutivo della storica alleanza tra i due paesi. Un approccio che in definitiva suonava come un campanello d’allarme per le ambizioni egemoniche – speculari e dunque incompatibili con quelle iraniane – e per la stessa immagine di primus inter pares nel mondo islamico, non solo sunnita, da sempre nutrite da Riyadh.

Allarme tanto meno accettabile in considerazione dei dividendi, che Riyadh poteva considerare di essere riuscita a staccare grazie alla continuità della sua strategia di influenza nel mondo islamico e, da ultimo, alla (disinvolta) politica condotta sullo scacchiere delle rivolte arabe, col concorso altrettanto disinvolto ma alla fine convergente, delle altre monarchie del Golfo, compreso l’irrequieto ma ammansito Qatar. Ha pure contribuito l’umbratile incrocio tra la crepa politico-ideologico-religiosa tra sunniti e sciiti e l’inquietante espansione dello Stato islamico accompagnata dalla pur sempre temibile minaccia di al-Qaida dallo Yemen alla Libia.

Su questo sfondo l’Arabia Saudita non si è certo limitata alle già menzionate recriminazioni e condanne per porre in rilievo l’inaffidabilità, per non dire di peggio, del regime di Teheran. Ha voluto anche mostrare il suo volto dialogante senza ricevere una risposta degna di questo nome. E’ arrivata a riconoscere il possibile contributo dell’Accordo sul nucleare alla stabilità della regione nella misura in cui sia effettivamente veicolo di stabilità, richiamando Rouhani al suo già citato impegno “costruttivo”. Ha ripreso le relazioni diplomatiche con Baghdad. Nello stesso tempo ha chiamato il Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc) a un rinnovato sforzo di coesione e ha fatto passare un’opzione di difesa comune. Ha promosso un’intensa (e costosa) azione mirante a fare del mondo arabo-sunnita un’interfaccia convergente se non proprio un fronte comune nei riguardi delle ambizioni del potentato sciita iraniano.

Da sottolineare che in questa direzione da Riyadh sono venuti anche innovativi segnali di stemperamento dell’avversità nei riguardi della Fratellanza musulmana. È stato il nuovo re Salman, con la sua Corte ringiovanita, a muovere decisamente in tal senso e portare avanti in tal modo un riavvicinamento alla Turchia, utile in questa stagione di fluidità di equilibri.

Pur con le riserve di cui sopra, Riyadh ha continuato poi a richiamare l’attenzione di Washington sui rischi incombenti e a richiedere il rafforzamento del suo arsenale militare.

Ha tenuto ad evidenziare il rilancio dei suoi rapporti con Mosca che ha ringraziato e in ossequio alla sua strategia di riposizionamento in Medio Oriente ha restituito la cortesia, lasciando passare una risoluzione Un a suo favore, nel momento in cui Riyadh ha deciso di portare la guerra in Yemen, contro gli Houthi, accusati di aver rovesciato manu militari il legittimo presidente Hadi.

È stata una dichiarata guerra per procura con Teheran, un duro segnale di determinazione e di forza visto che Riyadh vi chiama a concorso un’impressionante schieramento di paesi arabi, parecchi combattenti, altri sostenitori, altri, come l’Oman, impegnati a mediare un auspicabile negoziato. Vi ha ottenuto l’appoggio logistico e forse qualcosa in più da Washington, intenzionata a porre almeno un rammendo allo strappo dell’accordo sul nucleare militare. E in quell’ottica ha invitato a Camp David le monarchie del Golfo, dove però il re saudita Salman si è fatto rappresentare. Ha voluto far pesare sia la specialità della sua posizione nel Gcc e nella penisola sia quella della sua alleanza con Washington. E ha voluto assicurazioni convincenti sul ruolo dell’alleanza nella dinamica regionale.

La storia ci dirà se l’avrà spuntata. Tutto lascia pensare che i due si siano compresi. E se alla fine dell’incontro re Salman si è dichiarato soddisfatto, confermando il suo giudizio condizionatamente positivo sull’Accordo nucleare, c’è da pensare che in effetti Obama gli abbia offerto le più ampie assicurazioni.

Ma su questo scenario sono precipitate due variabili che rischiano di alterare i termini della dinamica mediorientale: l’imprevisto intervento armato di Mosca in Siria e il riaccendersi del conflitto israelo-palestinese con la cosiddetta intifada dei coltelli. Una sfida che impegnerà severamente la politica regionale saudita.

di Armando Sanguini