Arabia Saudita

Vedi Arabia Saudita dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

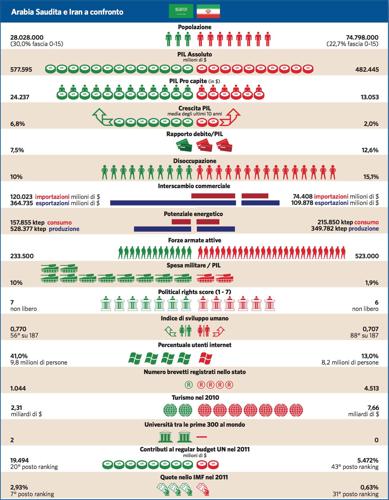

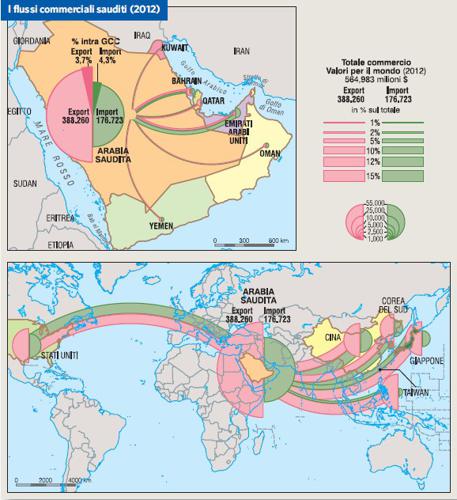

L’Arabia Saudita è il paese più esteso della Penisola Arabica ed è posto nel cuore dello scacchiere mediorientale. La sua rilevanza geopolitica porta con sé non solo le intense relazioni con i paesi del Golfo, ma anche il coinvolgimento nelle dinamiche più ampie del Medio Oriente e in quelle globali. Da qui la partecipazione al G20 e il ruolo preponderante nell’ambito dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Sul piano regionale l’Arabia Saudita rappresenta la maggiore economia del Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc), che comprende Bahrain, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti (Uae) e Kuwait. Nei confronti dei piccoli paesi del Golfo, compreso il Qatar – con il quale i rapporti diplomatici sono migliorati a partire dal 2007 – l’Arabia Saudita ha tentato di imporre una politica di egemonia economica, in vista della creazione di un mercato comune all’interno del Gcc. Questo organismo si è rivelato inoltre uno strumento per arginare l’influenza iraniana nell’area. Sin dalla Rivoluzione iraniana del 1979 Iran e Arabia Saudita sono in competizione per la leadership politica in Medio Oriente. Se il doppio mandato presidenziale (2005-13) di Mahmoud Ahmadinejad in Iran non ha fatto che inasprire le rivalità con i Sauditi, le speranze

iniziali di distensione politica con il nuovo capo di stato, il clerico Hassan Rouhani, sono subito naufragate sui principali temi della contesa, dal nucleare iraniano alla crisi siriana. L’Iran, alleato della Siria, appoggia frange armate come Hezbollah e Hamas in chiave anti israeliana e antistatunitense, mentre la monarchia saudita mira a proporsi come leader unificante dell’intero mondo arabo-sunnita. Sempre in ambito regionale, Riyadh è stata promotrice nel 2007 dell’Accordo della Mecca per una conciliazione tra Hamas e Fatah nei Territori Palestinesi e, prima ancora, del Trattato di Gedda del 2000 con lo Yemen. L’accordo ha risolto la crisi nata in seguito alla Guerra del Golfo, che aveva causato l’espulsione di migliaia di yemeniti dal territorio saudita e il finanziamento da parte di Riyadh di gruppi separatisti del sud dello Yemen. La presenza della monarchia saudita nel G20, unica rappresentante araba nell’organizzazione, è un potente strumento in mano al re Abdullah bin Abdul-Aziz al-Saud, in particolare per quanto riguarda la gestione delle esportazioni petrolifere. In questa prospettiva si colloca il complesso rapporto fra l’Arabia Saudita e gli Usa. Se da una parte l’opinione pubblica saudita e le autorità religiose si professano fortemente antiamericane, dall’altra il governo si è rivelato un alleato fondamentale dal punto di vista strategico, sia per la sua posizione geografica (al centro della Penisola Arabica) sia per le dimensioni territoriali e la disponibilità di idrocarburi. A incrinare il rapporto, però, ci sono le recenti divergenze in merito al tentativo di rapprochement in corso tra Usa e Iran e l’accordo russo-americano sulla questione delle armi chimiche siriane, che ha di fatto evitato un’azione militare contro il regime di Assad. Inoltre, le cosiddette Primavere arabe, e soprattutto i loro effetti in Bahrain, hanno acuito le differenze di visione strategica fra le due potenze. L’Arabia Saudita non ha gradito la retorica statunitense a favore delle rivolte e ha adottato una politica di conservazione dello status quo, culminata con l’intervento armato in Bahrain e il programma di rafforzamento del Gcc in chiave non solo più anti-iraniana, ma anche come baluardo delle forze conservatrici della regione. Nonostante ciò, l’alleanza con gli Usa resta un pilastro della politica estera e di sicurezza saudita, anche se non è più l’unico.

Ordinamento istituzionale e politica interna

L’Arabia Saudita è una monarchia assoluta governata dalla famiglia al-Saud, al potere dal 1932. Abdullah bin Abdul-Aziz è salito sul trono nel 2005. Nel sistema politico interno, l’intreccio tra politica e religione è inscindibile e si rifà ai dettami del wahhabismo. Benché i poteri statali siano concentrati nelle mani della famiglia reale, la monarchia non riuscirebbe a esercitare un saldo controllo sul’amministrazione senza l’appoggio degli ulema, l’élite religiosa a cui è affidata l’interpretazione dei testi sacri e che esercita la propria influenza su molti aspetti della vita pubblica. Il re confida proprio nell’establishment religioso per dissipare le tensioni sociali, educare le nuove generazioni, contrastare il clero radicale e garantire il rispetto della legge. Il sistema giudiziario è affidato a uomini del clero che hanno studiato la sharia in una delle università islamiche reali del paese. Nel 2007 è stata introdotta una riforma in materia di amministrazione della giustizia che prevede la costituzione di due corti specializzate, competenti in materia di diritto commerciale e del lavoro, e di una corte suprema d’appello. Nel regno, che ospita Mecca e Medina, luoghi sacri all’Islam, la religione musulmana regola tutti gli aspetti della vita ed è professata ufficialmente dall’intera popolazione. La legge, d’altronde, obbliga i cittadini a praticare la religione musulmana e nega la libertà di culto. La maggior parte dei sauditi è sunnita, mentre il 10-15% è sciita. Gli sciiti risiedono nelle province orientali del regno. In generale, sebbene negli ultimi anni siano state garantite maggiori libertà, le minoranze etniche e religiose sono fortemente discriminate: gli sciiti sono decisamente sottorappresentati nelle istituzioni. La libertà religiosa delle minoranze sciita e sufita (ma anche di quelle ebraica e cristiana) è ristretta, tanto che nel 2009 è stata vietata la costruzione di moschee sciite.

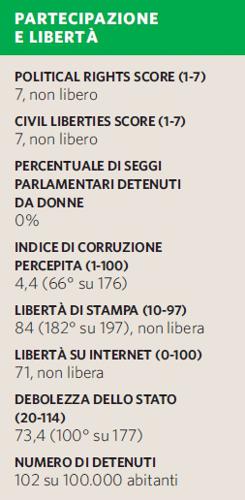

Quanto ai diritti politici, la legge proibisce la costituzione di partiti ma ammette l’esistenza di alcuni strumenti di consultazione. Il Majlis al-Shura (Consiglio consultivo) è stato istituito nel 1993: coadiuva il re e il consiglio dei ministri in materia legislativa ed è composto da 150 membri, compresi uomini d’affari e rappresentanti delle tribù. Di fatto il Majlis ha poteri molto limitati e ha un ruolo di facciata. Nel 2006 re Abdullah ha istituito il Consiglio di fedeltà, composto dai principi anziani, con l’obiettivo di ridurre i conflitti all’interno della famiglia al-Saud e di stabilire chiari meccanismi di successione monarchica.

Popolazione e società

Per garantire lo sviluppo economico, il regno ha bisogno di manodopera di formazione eterogenea e, principalmente, poco qualificata, poiché non dispone di una popolazione sufficiente a soddisfare la domanda nazionale. In più, i lavoratori migranti sono in genere pagati meno rispetto ai Sauditi e sono quindi più richiesti dalle imprese: ciò, assieme alla rapida crescita della percentuale di giovani sulla popolazione, contribuisce all’aumento del tasso di disoccupazione (arrivato recentemente a toccare il 10%). A causa della forte immigrazione e delle necessità della struttura produttiva, il governo ha adottato una politica di ‘saudizzazione’ della forza lavoro, ovvero ha stabilito quote riservate per i cittadini sauditi per ogni impresa che operi nel paese. Ha anche vietato l’utilizzo di manodopera straniera per alcuni settori.

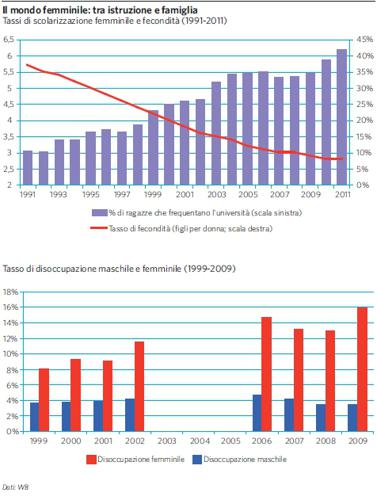

Per quanto riguarda le condizioni socio-economiche l’Arabia Saudita è al 58° posto nella classifica mondiale di sviluppo umano. A livello regionale si situa in una posizione intermedia: resta al di sotto di Uae, Qatar, Bahrain, Kuwait e Libia (pre-rivoluzione). L’alfabetizzazione si attesta a poco meno dello 86% del totale della popolazione, ma raggiunge il 97% tra i giovani di entrambi i sessi. La maggior parte delle istituzioni preposte all’istruzione è amministrata dal governo, anche se il ruolo dei privati è in crescita. L’istruzione universitaria è in sostanzioso sviluppo; l’aumento del numero delle università saudite ha ridotto il numero di studenti che si recano all’estero. Nel 2008, inoltre, il 61% dei laureati era costituito da donne. Le ragazze, però, sono colpite in misura maggiore dalla disoccupazione: se nel 2007 quella maschile era contenuta, stimata attorno al 4% della popolazione attiva, quella femminile risultava tre volte tanto, oltrepassando il 13%. Il ministero del lavoro sta cercando di promuovere l’occupazione femminile, ma il divieto di guidare e le carenze del trasporto pubblico, assieme ad altri ostacoli di tipo culturale, rappresentano una seria barriera.

Libertà e diritti

Durante l’attuale regno di Abdullah i diritti civili e politici hanno registrato un’evoluzione: nel 2005, per esempio, sono state introdotte le elezioni per i consigli municipali. Il diritto di voto, finora limitato solo agli uomini, sarà esteso anche alle donne a partire dal 2015 grazie a una riforma introdotta nel 2011. Inoltre, per la prima volta nella storia del paese, una donna è stata nominata al governo, quale viceministro per l’istruzione femminile. In generale, comunque, il wahhabismo rifiuta l’idea che la democrazia abbia valore universale e sia applicabile ovunque nel mondo: per governare in Arabia Saudita è sufficiente il rispetto della legge islamica, che è garantito dall’unione

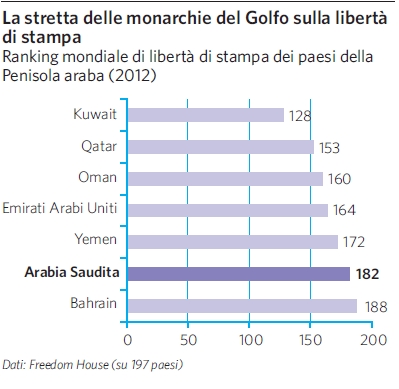

degli ulema (il clero) e degli umara (i governanti). Inoltre la divisione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, tipica di una democrazia occidentale, non è mai stata teorizzata ed è dunque piuttosto ignorata. Anche per questo i partiti sono vietati e la sola opposizione esistente è quella che vive in esilio. Gravi limiti sono imposti anche alla libertà di espressione e alla libertà di stampa (non tutelata dalla Legge fondamentale): il governo controlla capillarmente i media nazionali e domina la stampa e la televisione satellitare della regione. Circa il 38% della popolazione aveva accesso a Internet nel 2011, ma anche la rete è censurata dal governo.

La corruzione è diffusa: il paese è al 66° posto nella classifica sulla corruzione percepita, stilata da Transparency International. Sotto il profilo dei diritti umani, l’Arabia Saudita – che recentemente ha ottenuto un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) per il triennio 2014-16, dopo aver rinunciato a quello in Consiglio di sicurezza per il biennio 2014-15 – ha ratificato la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) del 1979. Ma il comitato delle Nazioni Unite preposto a vigilare sulla sua attuazione ha rilevato serie carenze: la legislazione nazionale saudita non ha ancora recepito il principio di uguaglianza di genere e la definizione di discriminazione sessuale, previsti dalla Convenzione. La legge, inoltre, non prevede il reato di violenza sulle donne. Infine, il concetto di ‘custodia’ della donna (mehrem), ancora diffuso, vieta alle donne l’esercizio di alcuni istituti, quali il divorzio, il diritto all’eredità sui beni del marito, la proprietà privata, la libertà di viaggiare. A tal proposito, l’Arabia Saudita è al centro di critiche per il divieto di guida imposto alle donne.

Economia

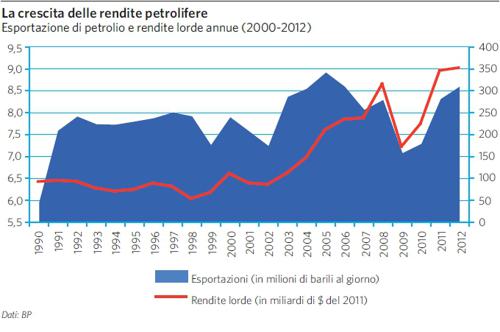

L’economia saudita si basa sul petrolio: il paese è il maggiore produttore ed esportatore di greggio al mondo. Le esportazioni petrolifere costituiscono l’80-90% delle entrate statali, il 48% del pil della nazione e l’85% dei proventi delle esportazioni. Di qui l’importanza del governo saudita nell’Opec, il cartello degli stati produttori di petrolio: il paese può condizionare le politiche dell’organizzazione, soprattutto per far rispettare le quote di produzione dei partecipanti e promuovere la stabilità del mercato petrolifero. La produzione di petrolio è una determinante fondamentale della crescita economica saudita ma, allo stesso tempo, è fonte di incertezza, data la volatilità del prezzo internazionale della materia prima. Il prezzo del petrolio, dopo aver subito una forte contrazione in seguito alla crisi economica del 2009, è ritornato a salire repentinamente nel 2011, per le tensioni create dalle Primavere arabe e dal programma nucleare iraniano. Ciò ha fatto registrare prezzi record a oltre 120 dollari al barile e ha contribuito alla crescita del pil saudita (con un tasso pari al 3,6% nelle stime 2013). Il surplus di entrate causato dai prezzi petroliferi ha consentito alla monarchia saudita di arginare il dissenso interno con un consistente aumento della spesa pubblica (sussidi, stipendi, nuovi posti statali e programmi abitativi), per un totale di 130 miliardi di dollari. Tuttavia le previsioni del Fondo monetario internazionale (Imf), basate sul calo del prezzo del petrolio a partire dal 2015-16, dovrebbero porre a rischio deficit il bilancio saudita nel 2018, a meno che il governo non intervenga riducendo le spese già pianificate, basate sulle stime degli introiti petroliferi.

Dal punto di vista del controllo delle attività produttive, la produzione di petrolio è monopolizzata dallo stato che la gestisce principalmente attraverso la Saudi Aramco, il più rilevante attore economico del paese. Il governo sta tuttavia attuando politiche di privatizzazione, come mostra lo sviluppo del settore privato anche in campo energetico, affiancate da provvedimenti per attrarre investimenti esteri. In quest’ottica la monarchia ha creato un’autorità generale per gli investimenti. Inoltre, dal 2005, l’Arabia Saudita è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), e oggi occupa la 22° posizione nella classifica mondiale Doing Business. I proventi delle esportazioni di petrolio vengono reinvestiti dal governo anche con l’obiettivo, cruciale, di diversificare l’economia e ridurre la dipendenza del paese dal petrolio stesso, sviluppando infrastrutture e industrie: nel 2010 il settore dei servizi ha contribuito per il 37,8% del pil rispetto al 27,9% del 2008, mentre il settore petrolifero ha prodotto il 48% del pil rispetto al 61% dell’anno precedente.

Energia e ambiente

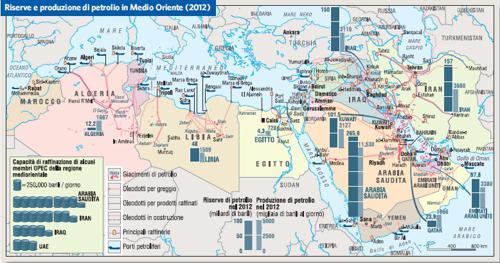

L’Arabia Saudita possiede le maggiori riserve mondiali di petrolio, che costituiscono circa il 21% del totale (267 miliardi di barili), e può produrre oltre 10 milioni di barili al giorno, la quota più elevata tra tutti i membri dell’Opec. La Saudi Aramco è la maggiore compagnia petrolifera del paese e del mondo; la sua strategia a breve termine è quella di ampliare la capacità di raffinamento del petrolio e di svilupparsi nel settore del gas naturale. L’Arabia Saudita possiede il 4,2% delle riserve mondiali di gas naturale e di recente ha scoperto importanti riserve di idrocarburi non convenzionali (shale gas/oil). Per il raggiungimento di tali obiettivi, la compagnia è sempre più spesso affiancata da imprese private, coinvolte nell’esplorazione di nuovi giacimenti di gas, e da joint venture per la raffinazione (come quella tra Saudi Aramco e la francese Total). La crisi economica del 2009 ha rallentato il processo, e la produzione di gas rimane per il momento orientata all’autoconsumo piuttosto che all’export. I consumi interni sauditi sono costituiti unicamente da petrolio (62% del totale) e gas (38%). Con l’aumento della popolazione (+40% negli ultimi venti anni) e lo sviluppo dell’economia, il paese è arrivato a consumare circa un quarto del petrolio che produce e, come detto, la sua intera produzione di gas.

Oltre a diversificare la sua economia, il governo saudita sta cercando di ridurre la dipendenza dal petrolio anche in campo energetico. A tal fine l’Arabia Saudita ha avviato alcuni progetti per lo sviluppo dell’energia nucleare a scopi civili e intende costruire alcuni impianti in cooperazione con società statunitensi e giapponesi. Lo sviluppo del nucleare civile dovrebbe anche contrastare le aspirazioni iraniane e la crescita del programma nucleare di Teheran. Sono inoltre stati lanciati alcuni piani di investimento in energie alternative, come quella solare, per distogliere la maggiore quantità possibile di idrocarburi dal consumo interno (in forte crescita) e destinarla alle esportazioni.

Difesa e sicurezza

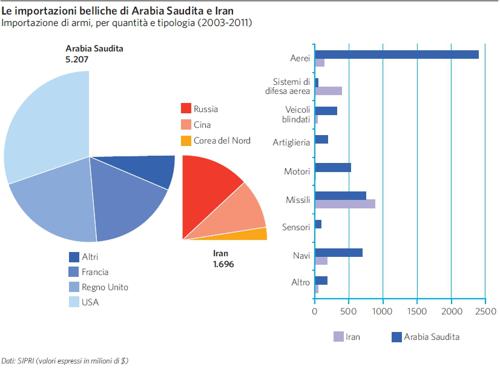

Una recente priorità della monarchia saudita è investire per migliorare e ampliare l’armamentario bellico attraverso una produzione autonoma. Dopo il 1999, le importazioni di armi da Francia, Regno Unito e Usa sono drasticamente diminuite. Tuttavia nell’ottobre 2010, al termine di tre anni di contrattazione, è stato ufficializzato un contratto per la vendita di armamenti all’Arabia Saudita da parte degli Usa per un valore di oltre 60 miliardi di dollari, cifra record nella storia di questo tipo di commercio. Le consegne avverranno nell’arco dei prossimi 15-20 anni: prevedono il rifornimento di 70 elicotteri Apache, un numero imprecisato di Little Birds, elicotteri ultraleggeri progettati per operazioni speciali, 72 Blackhawk, 84 caccia F-15 e l’ammodernamento di 70 F-15 sauditi, assieme a un’ampia gamma di missili e a un sofisticato sistema di allerta radar (Thaad). L’accordo rientra in uno dei grandi disegni di politica estera degli Usa, che hanno siglato diversi accordi di esportazione di armi con altri paesi sunniti strategicamente influenti della regione – come Uae, Bahrain, Qatar e Oman. L’obiettivo è contrastare l’ascesa iraniana e rendere i propri alleati in grado di rispondere in modo più autonomo alle minacce esterne. La fornitura di armi e apparecchiature militari analoghe a quelle utilizzate dall’esercito Usa permetterà inoltre al dipartimento della difesa statunitense di coordinarsi in maniera più efficiente con i ministri della difesa dei paesi alleati.

La monarchia saudita vede il recente contratto di acquisto come un investimento per ampliare la propria influenza sullo scacchiere mediorientale e controbilanciare così la politica estera aggressiva portata avanti dall’Iran durante la presidenza di Ahmadinejad. In più le nuove forniture dovrebbero permetterle di affrontare la lotta al terrorismo di al-Qaida con maggiore efficacia. Sempre con lo scopo di controbilanciare l’influenza dell’Iran nel Golfo, oltre che per timore di una destabilizzazione regionale che potesse coinvolgere anche l’Arabia Saudita, Riyadh ha inviato truppe in Bahrain nel marzo del 2011, a seguito delle rivolte contro il regime bahrainita. Tale operazione, condotta sotto l’egida del Gcc e attraverso il suo apparato militare – la Peninsula Shield Force – ha confermato il ruolo dell’Arabia Saudita quale custode degli equilibri esistenti nel Golfo.

La rivolta dei migranti

Dopo le recenti polemiche sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri nei cantieri per i Mondiali di calcio 2022 in Qatar, si sono accesi i riflettori internazionali anche sulla difficile condizione che vivono i lavoratori migranti in Arabia Saudita. Questa importante forza lavoro non sindacalizzata – sono circa 9 milioni e provenienti, per la maggior parte, dal Corno d’Africa e da Bangladesh, Filippine, India, Pakistan e Yemen –, ha dato vita, l’11 novembre 2013, a una rivolta a Manfuhah, uno dei quartieri più poveri della capitale saudita. Alla base della protesta, che ha registrato numerosi incidenti e tre morti (due tra i migranti), è la kafal (sistema a garanzia o a sponsorizzazione), diffusa peraltro in tutta la Penisola Arabica, che permette ai lavoratori stranieri di lasciare il paese e di cambiare impiego solo previa autorizzazione del datore di lavoro. La miccia è scoppiata il 4 novembre quando il governo ha deciso di espellere chi non ha potuto regolarizzare la propria posizione. Secondo il ministero del lavoro saudita, circa un milione di persone sono state espulse dall’inizio dell’anno e circa 23.000 nei giorni immediatamente successivi alle rivolte. L’esecutivo ha giustificato la misura con motivi di sicurezza, per ridurre l’alto tasso di disoccupazione tra i Sauditi e per favorire la politica governativa di ‘saudizzazione’ della forza lavoro.

Oro blu e sicurezza alimentare

L’Arabia Saudita dispone di scarsissime risorse idriche e deve affrontare il problema della desertificazione. La mancanza di acqua non permette di sviluppare la produzione agricola: solo il 2% del territorio è coltivato e questo comporta un problema di sicurezza alimentare. Il regno dipende dalle importazioni di prodotti di base e, di conseguenza, dalla volatilità dei prezzi di tali prodotti sui mercati internazionali. Nel 2009, con un investimento iniziale di 800 milioni di dollari, il governo saudita ha creato un ente pubblico che dovrebbe investire nella produzione di alimenti all’estero, destinati poi a essere importati: lo prova, fra gli altri, il contratto di locazione stipulato con il governo sudanese per produrre grano, verdura e mangimi animali. Da qui le accuse di ‘land grabbing’ rivolte all’Arabia Saudita dalle organizzazioni ambientaliste e umanitarie. Di notevole importanza anche i progetti di desalinizzazione, che richiedono ingenti risorse finanziarie: l’Arabia Saudita desalinizza acqua per il 70% del suo consumo totale.

La diversificazione economica passa attraverso le ‘economic cities’

Dal 2010, l’Arabia Saudita porta avanti progetti di diversificazione dell’economia e di sviluppo di fonti di approvvigionamento energetico alternative. Per questo lo sviluppo passa oggi anche dalla costruzione delle ‘economic cities’, mega progetti di città integrate con il compito di garantire occupazione, crescita e stabilità all’economia saudita. Le città economiche costeranno oltre 60 miliardi di dollari e verranno costruite con l’utilizzo delle infrastrutture tecnologicamente più avanzate e sorgeranno in posizioni strategiche all’interno del territorio saudita. L’idea di costruire un’intera città gravitante attorno ad uno specifico settore industriale ha avuto i precedenti fortunati in Jubail e Yanbu, progetti pilota che hanno permesso il rafforzamento e l’ampliamento di questi piani infrastrutturali. Il programma ambizioso è tuttora in una fase di realizzazione. Delle sei città economiche, la KAEC (King Abdulah Economic City), vicino a Gedda, è al momento la più avanzata nei lavori di costruzione.

di Armando Sanguini

La tradizionale riservatezza e discrezione della politica estera saudita ha conosciuto in questi ultimi tempi segnali di significativa discontinuità. Pensiamo ai gesti di insofferenza per l’irresolutezza del gruppo degli ‘Amici della Siria’ nel sostegno alle forze di opposizione ad Assad e alla cancellazione dell’intervento del ministro degli esteri all’Assemblea generale dell’UN e da ultimo alla rinuncia al seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza per il biennio 2014- 2015. Da membro attento e scrupoloso a soggetto capace di denunciare con clamore la ‘incapacità-non volontà’ delle Nazioni Unite – e dello stesso Consiglio - di porre fine alla spaventosa strage di popolo del regime di Assad e di sciogliere i più spinosi dossier del mondo arabo e islamico. Per manifestare la sua irritazione? Certo, ma anche per riproporre il tema di una riforma di un Consiglio non più rappresentativo della governance del pianeta e avanzare con forza la sua auto-candidatura in rappresentanza del mondo arabo e islamico. Questa rappresentanza Riyadh l’ha da sempre ricercata, coltivandola nel tempo con pazienza, tenacia e un gigantesco investimento finanziario finalizzato a far crescere una maglia internazionale di solidarismo sociale e di proselitismo religioso, in una sintesi non sempre trasparente tra dottrina wahhabita, influenza politica e ruolo di ‘custodia’ dei Luoghi santi di Mecca e Medina, destinazione di milioni di pellegrini l’anno e occasione straordinaria di tessitura di rapporti a tutto campo con gli esponenti di un ‘popolo’ di oltre 1,6 miliardi di fedeli. Sintesi non trasparente perché in quest’azione a tutto campo è arduo identificare sempre la componente portante rispetto a quelle complementari, così come risulterebbe fuorviante cercare di ricondurre l’azione di proselitismo ad un solco di coerenza religiosa. Ciò che occorre ritenere è l’assoluta priorità assegnata all’accrescimento del suo peso specifico e dunque della sua capacità di influenza attraverso l’affermazione della bandiera islamico-sunnita, perseguita nelle sue più diverse espressioni, direttamente e indirettamente attraverso esponenti della società civile e religiosa. Ciò che ha portato, ad esempio, all’umbratile fenomeno delle charities e ai reticoli di indottrinamento radical-estremista, sottoposto a una brutale politica di contrasto da parte dell’amministrazione americana a seguito dell’attacco delle Torri gemelle. Ovvero al finanziamento di nuclei di attivisti e di veri e propri movimenti politici di ispirazione islamica, non necessariamente wahhabita, e delle articolazioni assistenziali esistenti o in fieri attorno alle moschee. Su questo sfondo si sono venute a collocare le cosiddette Primavere arabe del 2011. Potenziale fattore destabilizzante, si sono rivelate col tempo un fattore coadiuvante della strategia espansionistica saudita, grazie proprio a questa consolidata disinvoltura d’azione cui hanno di fatto e diversamente concorso le altre monarchie del Golfo: annegata in un mare di denaro la debole protesta interna, ha contrastato le rivendicazioni sciite a casa sua col confronto politico e quelle più rischiose in Bahrain con la repressione armata, denunciandovi la mano di Teheran. Ha usato la mediazione in Yemen. Ha agito cioè come l’arbitro degli equilibri nella Penisola. La sua mano benedicente si è estesa nel Nord Africa, anche qui con modalità diverse: contro Gheddafi in Libia, a sostegno della monarchia e alla locale Fratellanza in Marocco; intensificando il sostegno alle forze islamiche in Tunisia; cercando dapprima di ‘usare’ la Fratellanza di Mursi e poi accogliendo con la generosità di una cospicua borsa di miliardi il colpo di stato del generale al-Sisi, sfidando apertamente l’ambigua reticenza occidentale e quell’americana in particolare. La stessa crescente instabilità irachena non è forse estranea a Riyadh che non ha mai accettato la paradossale ‘consegna’ di quel paese al controllo del gruppo sciita e di riflesso all’influenza di Teheran, seguita alla caduta di Saddam Hussein. Per qualche tempo era parsa probabile anche la caduta di Assad, altro grande alleato dell’Iran. Quest’obiettivo si è poi progressivamente allontanato, per responsabilità dei ribelli, per lo stallo in sede di Consiglio di sicurezza, ma anche per le cautele degli ‘Amici della Siria’ e degli USA in particolare. Poi è venuto l’accordo USA-Russia sugli arsenali chimici col quale si è definitivamente sacrificata l’opzione del rovesciamento manu militari di Assad in favore di una soluzione politica - la Conferenza di pace (Ginevra 2) - di cui appare arduo intravvedere i termini concreti. Riyadh però non demorde, avendo dalla sua, ora, anche la chiamata di correo per crimini di guerra pronunciata dal Commissario UN per i diritti umani. Tanto più che si trova a fare i conti con un ulteriore fattore critico anche in termini di divaricazione con gli USA: l’intesa preliminare di Ginevra siglata col gruppo 5+1 sul programma nucleare iraniano. Per quanto tutta da verificare nel tempo, essa ha comunque aperto la prospettiva di una Teheran in graduale recupero di cittadinanza regionale e mondiale. Benedetta da Washington in coerenza con la nuova strategia di pax multipolare che Obama appare intenzionato a portare avanti in Medio Oriente, questa dinamica viene vista come prodromo di un parallelo ridimensionamento delle sue ambizioni regionali e di una inesorabile rivisitazione di alcuni dei termini di equilibrio su cui poggia l’alleanza, pur sempre solida, con gli USA. E si prepara, in chiave polemicamente strumentale, come si è visto ma anche attraverso un richiamo alla coesione araba e islamica, azioni volte all’allargamento delle sue partnership, dall’Asia all’Africa passando da Mosca. Senza escludere gesti distensivi verso Teheran con cui la partita del confronto settario-egemonico non è certo destinata a diminuire.