Armamenti

ARMAMENTI

1. Aspetti economici e sociali di Massimo Pivetti

2. Controllo degli armamenti di Luigi Bonanate

Aspetti economici e sociali

di Massimo Pivetti

Introduzione

Il mercato delle armi è determinato, in larga misura, dagli acquisti delle forze armate dei diversi paesi. Le espansioni e le contrazioni di questo mercato riflettono dunque in ultima analisi le variazioni nei programmi militari dei diversi governi del mondo. Per ciascun paese produttore di armi il mercato è costituito dalla sua domanda interna, ossia dagli acquisti delle forze armate nazionali, e dalle esportazioni, ossia dagli acquisti da parte delle forze armate degli altri paesi.

La quota destinata alle forze armate nazionali rappresenta di gran lunga la parte maggiore della produzione complessiva di armi dei due principali paesi produttori di questo secondo dopoguerra: gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Lo stesso vale per la Repubblica Popolare Cinese e per l'India. Nel caso invece degli altri paesi produttori - principalmente Francia, Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Spagna, Israele, Brasile e Svezia - si valuta che le esportazioni tendano a rappresentare una quota via via più alta delle rispettive produzioni. Si valuta che in Italia le esportazioni assorbano attualmente più della metà della produzione complessiva.

La fonte più autorevole di dati sulle spese militari e sul commercio di armi è l'annuario dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), un istituto indipendente fondato in Svezia nel 1966 per commemorare 150 anni di pace ininterrotta nel paese. Secondo le stime SIPRI, nel 1985 le spese militari mondiali ammontavano a 850-870 miliardi di dollari: più del doppio dell'intero prodotto lordo dell'Italia in quello stesso anno. La principale fonte governativa di dati è l'annuario della statunitense Arms Control and Disarmament Agency (ACDA). Vi è normalmente una sensibile discrepanza tra le stime del SIPRI e quelle dell'ACDA, dovuta in parte ai differenti tassi di cambio usati per trasformare l'unità monetaria dei singoli Stati in dollari, e in parte ai differenti metodi usati per calcolare il bilancio della difesa sovietico. Va sottolineato inoltre che le stime sono suscettibili di margini di errore anche molto grandi, soprattutto perché quello delle spese militari e della produzione di armamenti è un campo caratterizzato da una conoscenza statistica particolarmente carente. Com'è stato osservato da F. B. Blackaby, ex direttore del SIPRI, "sulla maggior parte delle questioni connesse con la difesa, mentre si dispone di una considerevole mole di informazioni rispetto agli Stati Uniti, si hanno meno informazioni per i principali paesi europei, e ancora meno per i paesi del blocco orientale, la Cina e i paesi in via di sviluppo" (v. Blackaby, 1983, p. 3). Anche rispetto agli Stati Uniti, tuttavia, molto incerte e tra loro fortemente contrastanti sono le stime di cui si dispone relative al più significativo tra i possibili indici del grado di militarizzazione: il numero di occupati nella produzione di armamenti. (Le ultime stime disponibili per gli Stati Uniti, relative alla seconda metà degli anni settanta, divergono tra loro per cifre anche superiori al milione, essendo comprese tra circa 2 milioni e meno di 1 milione di lavoratori occupati: v. US Department of Defense, 1985, pp. 117-119; v. Mosley, 1985, p. 91; v. Anderson, 1982, p. 6). Per il mondo sviluppato nel suo complesso, a ogni modo, è stato stimato che nel 1982 fossero impegnati direttamente nella produzione di armi più di 10 milioni di lavoratori (v. Leitenberg e Ball, 1983).

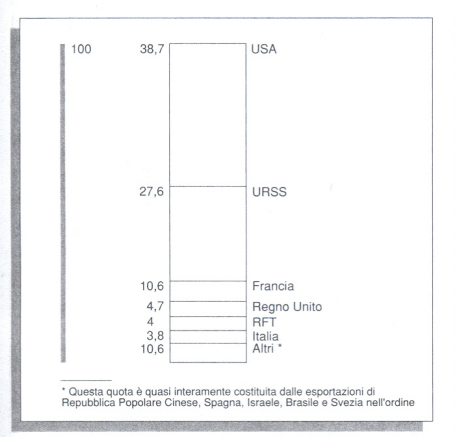

Per quanto riguarda l'Italia, si dispone di pochissimi dati ufficiali sulla produzione di armamenti e l'interscambio con l'estero. Il capitolo Armi e munizioni della statistica mensile del commercio con l'estero (la fonte più articolata di dati rilevati dall'ISTAT sul nostro interscambio con l'estero) include solo armi e parti di armi non da guerra. Utili stime vengono compiute da singoli studiosi e centri non governativi sulla base di campioni di aziende produttrici e dei loro bilanci (v. Battistelli, 1982, capp. 7 e 8; v. Archivio Disarmo, 1983 e 1986). Ma ogni valutazione della rilevanza effettiva, nel nostro paese, della produzione e del commercio di armamenti rimarrà molto ardua fino a che, permanendo il regime di segretezza che copre la materia, i ministeri competenti - in primo luogo Difesa e Commercio con l'estero - continueranno a non rendere disponibili flussi regolari di dati e informazioni. La fig. 1 illustra la divisione del mercato mondiale di armamenti tra i maggiori paesi esportatori, nel periodo 1981-1985, sulla base delle stime del SIPRI.

Fattori economici e fattori politici nel commercio mondiale di armi

Dati i programmi militari dei paesi acquirenti, i volumi delle esportazioni di armamenti e gli stessi canali attraverso i quali esse hanno luogo dipendono dagli interessi politico-strategici dei paesi esportatori nonché da fattori economici. Nel complesso si può dire che negli anni ottanta interessi politico-strategici e fattori economici hanno agito in direzioni opposte sull'andamento del mercato. Così, mentre i trasferimenti di armi hanno continuato a essere alimentati dai conflitti in corso in varie aree (Iran e Iraq, Afghanistan, Cambogia, Nicaragua, Angola, Ciad), in alcune delle quali si affrontavano indirettamente anche le due superpotenze, il forte debito estero di numerosi paesi (in particolare del Sudamerica) e soprattutto la riduzione delle entrate valutarie dei paesi esportatori di petrolio hanno agito negativamente sulla domanda di armamenti, arrestando l'espansione del mercato.

In base al peso degli interessi politico-strategici, rispetto a quelli economici, i paesi esportatori netti di armi possono essere collocati nel seguente ordine decrescente: Unione Sovietica e paesi dell'Europa orientale; Stati Uniti; paesi dell'Europa occidentale; paesi in via di sviluppo. Anche nel caso dell'Unione Sovietica, tuttavia, è ragionevole ritenere siano in qualche misura presenti interessi economici tra i fattori determinanti le vendite di armamenti. È opinione diffusa che le vendite ad alcuni paesi servano essenzialmente a procurare all'URSS parte della valuta pregiata di cui abbisogna per pagare importazioni essenziali (v. Nincic, 1982, cap. 6; v. SIPRI, 1986, tr. it., p. 249). Questo particolare tipo di interesse economico può considerarsi molto meno presente nel caso delle vendite di armi da parte degli Stati Uniti, trattandosi del paese la cui moneta costituisce il principale strumento di pagamento internazionale.

Un fattore economico importante, nel caso di alcuni paesi esportatori, è costituito dagli interessi dell'industria bellica. Là dove la produzione per l'esportazione rappresenta una parte rilevante della produzione complessiva, politiche governative di sostegno delle esportazioni vengono considerate funzionali all'abbassamento dei costi di produzione e al mantenimento dei livelli di efficienza. La guerra Iran-Iraq, per esempio, è stata negli anni ottanta una vera e propria manna per i produttori di armi. Entrambe le nazioni hanno potuto acquistare da fornitori di un considerevole numero di paesi (spesso contrapposti in altri conflitti) ed è ampiamente riconosciuto che la guerra sarebbe cessata molto tempo prima se vi fosse stato uno sforzo comune rivolto al controllo delle vendite ai contendenti. I fattori che hanno ostacolato le possibilità di un controllo possono essere individuati nell'andamento stagnante della domanda internazionale di armi e nel crescente numero di fornitori; questi fattori, insieme alla diminuita importanza del ruolo delle superpotenze, hanno creato un mercato favorevole agli acquirenti. In sostanza, nei periodi di domanda mondiale stagnante, come negli ultimi anni ottanta, tende a intensificarsi la concorrenza tra i produttori di armi dei diversi paesi, perché ciascuno cerca di aumentare le vendite accrescendo la propria quota di mercato a scapito degli altri. E con l'intensificarsi della concorrenza si indeboliscono i controlli governativi mentre crescono le vendite di armi effettuate attraverso accordi commerciali privati rispetto a quelle che sono oggetto di trattative ufficiali tra i governi. Com'è stato osservato, "in quei paesi dove predominano gli interessi economici i governi, piuttosto che al controllo, mirano a una politica di tutela e di incentivazione del settore. [...] La situazione del mercato sta in definitiva tornando al periodo degli anni venti e trenta, quando a decidere erano gli interessi commerciali dei privati, mentre i governi restavano passivamente a guardare" (v. SIPRI, 1986; tr. it., p. 240).

Anche quando è presente un'opinione pubblica fortemente contraria al commercio di materiale bellico (come in Svezia, dove regolamenti statali ne vietano l'esportazione verso determinati paesi) ed esistono controlli effettivi, le imprese interessate compiono ogni sforzo per evaderli soprattutto ricorrendo alle cosiddette triangolazioni, ossia a certificazioni false sulla destinazione finale dei prodotti esportati. Per questo motivo il governo svedese ha imposto recentemente un bando temporaneo alle esportazioni verso Singapore, paese sospettato di aver autorizzato false certificazioni sulla destinazione finale dei prodotti importati. L'esperienza della Svezia può essere considerata, più di ogni altra, come una chiara prova della difficoltà di esercitare un controllo sui trasferimenti di armi, su chi ne farà effettivamente uso e in qual modo.Per quanto riguarda l'Italia, la vendita all'estero di materiale bellico è regolata dal decreto del 20 marzo 1975, n. 5044, che istituì un Comitato interministeriale per il rilascio delle licenze di esportazione (ma sia la composizione del Comitato che il testo del decreto che lo istituisce sono segreti; v. al riguardo Battistelli, 1987, p. 181, n. 5). Nel corso del 1986 e del 1987 vi è stata in Italia una diffusione crescente di notizie in tema di traffico illecito di armi e di coinvolgimento di imprese italiane nella guerra Iran-Iraq. Si è sviluppata di conseguenza una forte pressione (da parte di associazioni politiche, culturali e religiose) per una revisione della legislazione e un rafforzamento dei controlli sulla produzione e il commercio delle armi, e alla fine del 1987 il governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge per una nuova regolamentazione del commercio delle armi (v. Camera dei Deputati, 1987).

Effetti economici dei programmi militari. Il caso dei paesi in via di sviluppo

L'eterogeneità delle situazioni esistenti, per quanto riguarda sia il grado di sviluppo che il modo di produzione, non consente un'analisi degli effetti dei programmi militari e delle spese per armamenti che sia dotata di una validità sufficientemente generale, e pertanto applicabile ai diversi paesi. Di fatto, gli effetti delle spese militari sono molto diversi a seconda che si tratti di economie arretrate o di economie industrialmente avanzate, di economie di mercato capitalistiche o di economie centralmente pianificate. Questo capitolo tratta del problema degli effetti delle spese militari con riferimento all'economia dei paesi in via di sviluppo. I due capitoli successivi trattano del problema con riferimento all'economia delle due superpotenze, rappresentanti l'economia di mercato e l'economia centralmente pianificata, i due modi di produzione che si sono contrapposti nel nostro tempo.

A seguito del forte aumento del prezzo del petrolio nel 1973-1974, i paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio furono costretti a destinare al suo acquisto quote maggiori di risorse e di conseguenza diminuì il peso relativo degli acquisti di armi nelle loro importazioni complessive. Ciononostante il valore delle armi trasferite a questi paesi è più che raddoppiato in termini reali tra il 1972 e il 1982, ed è cresciuta dal 31 al 41%, nello stesso periodo, la loro quota nel totale dei trasferimenti internazionali di armi (v. US ACDA, 1984, pp. 6-7). Considerando inoltre le quattro regioni del mondo per larga parte composte da paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio, risulta che nella maggior parte dei casi le spese militari sono cresciute più rapidamente delle altre spese pubbliche. Secondo i calcoli del Fondo Monetario Internazionale, relativi a 66 paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio, all'inizio degli anni ottanta le quote di spesa dei loro governi centrali destinate alla sanità e ai programmi sociali erano inferiori alla quota destinata al settore militare, rispettivamente nel 68 e nel 64% dei casi (v. IMF, 1983, p. 27).

Consideriamo il più succintamente possibile gli aspetti del sottosviluppo economico più rilevanti rispetto al problema dei programmi militari. Essi possono essere indicati nell'arretratezza dell'agricoltura (terre non coltivate e terre coltivate con tecniche di produzione arretrate) e in una attrezzatura produttiva (stock di capitale) da una parte insufficiente a impiegare la manodopera disponibile, dall'altra scarsamente diversificata, con una conseguente forte dipendenza dalle importazioni per un'ampia gamma di prodotti necessari. È essenzialmente per questi aspetti che i programmi e le spese militari possono diventare un onere pesante per la popolazione e un ostacolo serio allo sviluppo. In particolare, l'espansione dell'attrezzatura produttiva e il processo d'industrializzazione, necessari per uscire dal sottosviluppo, possono essere ostacolati dal fatto che, in presenza di vincoli particolarmente stretti della bilancia dei pagamenti, gli acquisti di armi riducono la capacità di importare impianti e macchinari.

Nel caso dei paesi sottosviluppati che sono anche produttori di armi, l'espansione dell'attrezzatura produttiva può essere ostacolata dal fatto che una parte di quella disponibile è appunto impegnata nella produzione di armamenti anziché di nuovi impianti e macchinari. Inoltre, tanto la produzione di armi che la mera manutenzione del materiale delle forze armate assorbono quantità relativamente elevate di lavoratori qualificati e di tecnici, mentre, d'altra parte, l'aumento del loro numero è ostacolato dalla generale arretratezza economico-sociale. (In uno studio eseguito all'inizio degli anni settanta si calcolò che mantenere in condizioni di efficienza operativa 100 carri armati e 100 veicoli da trasporto truppe richiedeva l'impiego costante rispettivamente di 150 e 50 meccanici qualificati: v. SIPRI, 1971, p. 806).

L'India e il Brasile rappresentano i due casi principali di paesi sottosviluppati produttori di armi: nel primo la maggior parte della produzione è destinata alle forze armate, nel secondo all'esportazione. Si potrebbe ritenere che nel caso del Brasile la produzione di armi abbia costituito nell'ultimo decennio un fattore di crescita per il contributo non trascurabile da essa fornito all'incremento delle esportazioni complessive. Va però tenuto presente che in questi anni le esportazioni brasiliane (di armi e non), più che ad accrescere la capacità d'importazione del paese, sono servite soprattutto a far fronte al servizio del suo debito estero e all'obiettivo di evitarne l'espansione; così che il caso della produzione brasiliana di armi va di fatto incluso nel più generale processo di sottrazione di risorse reali destinabili allo sviluppo, provocato dal debito estero del Sudamerica.

Nel valutare l'onere e gli ostacoli allo sviluppo costituiti dalle spese militari, non va perso di vista il fatto che anche tra i paesi sottosviluppati vi sono notevoli differenze per quanto riguarda gli assetti socioistituzionali e il modo di produzione. Così, per i paesi sottosviluppati a prevalente economia di mercato, minori spese militari possono considerarsi come una condizione necessaria ma non sufficiente di una crescita economica più rapida; questo perché in quei paesi la collettività non controlla che in piccola parte le decisioni da cui dipendono sia l'espansione dell'attrezzatura produttiva che la composizione delle importazioni. (È questo un punto importante, del quale in genere non si tiene conto negli studi basati su analisi input-output o delle interdipendenze settoriali: v., per esempio, Leontief e Duchin, 1983; tr. it., pp. 104-105).

Nei paesi invece in cui la maggior parte di tali decisioni sono pubbliche, l'effetto di contenimento dello sviluppo operato dalle spese militari è più diretto: proprio sull'impegno militare prolungato di regimi considerati 'non amici' sono essenzialmente basate le strategie volte a recuperare situazioni di controllo politico-economico, attualmente in corso nei confronti di alcuni paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina. È vero che un impegno militare protratto genera anche progressi organizzativi e una crescita delle conoscenze tecniche attraverso la tecnologia incorporata nel materiale bellico importato, ma - almeno nelle situazioni più fragili (per esempio Angola, Nicaragua) - si può ritenere che questi effetti positivi non compensino che in piccola parte gli effetti negativi costituiti dal drenaggio di risorse umane e di materiali connesso con lo sforzo militare.

Nel trattare del problema degli effetti economici dei programmi militari, con riferimento ai paesi sottosviluppati, occorre anche tener conto delle ripercussioni sull'economia di quei paesi della più generale corsa agli armamenti. Si tratta di paesi per i quali, nella maggior parte dei casi, l'andamento dell'economia dei paesi più ricchi è di importanza cruciale. Quando l'attività economica in questi ultimi ristagna, calano le esportazioni dei paesi in via di sviluppo e quindi si riduce anche la loro capacità di importazione; devono conseguentemente essere ridotti i livelli di attività e i già bassi tenori di vita. Si pensi alle difficoltà provocate nel corso dell'ultimo quindicennio, in particolare ai paesi in via di sviluppo fortemente indebitati sul mercato finanziario internazionale, dall'abbassamento del tasso di crescita dell'insieme dei paesi a capitalismo avanzato. Da questo punto di vista si può allora dire che la corsa agli armamenti avrà ripercussioni negative o positive sull'economia dei paesi sottosviluppati, a seconda che essa tenda a ostacolare o a favorire la crescita delle nazioni industriali avanzate. La questione degli effetti della corsa agli armamenti sull'economia dei suoi maggiori protagonisti è dunque chiaramente rilevante anche rispetto al problema del sottosviluppo.

Il caso degli Stati Uniti

Tra gli economisti non vi è accordo circa gli effetti della spesa per armamenti sull'economia nordamericana. Prevale tuttavia la tesi, soprattutto tra gli autori che ne hanno scritto negli ultimi dieci anni, che essa rappresenti un onere per il sistema economico nel suo complesso, un fattore che ne ostacola la crescita (v. De Grasse, 1983; v. Smith e Smith, 1983, cap. 4; v. Melman, 1985, cap. 10; v. Mosley, 1985, p. 18; v. Ullmann, 1985, p. IX; v. Dumas, 1986, pp. 208-211). Prima di considerare gli argomenti principali che vengono portati a sostegno di questa tesi, esaminiamo i fatti.

I venti anni successivi al 1947-1948 sono unanimemente riconosciuti come il periodo di migliore performance del capitalismo statunitense dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi. A partire dalla fine degli anni sessanta si è avuta una crescita meno stabile a un tasso sensibilmente inferiore, un più basso tasso medio di accumulazione e un tasso medio di disoccupazione molto più elevato. Ques'ultimo, in particolare, da valori intorno al 4,5% negli anni cinquanta e sessanta sale all'8% all'inizio degli anni ottanta. Il successo dell'economia statunitense nel periodo 1947-1948/1967-1968 viene spesso attribuito agli acquisti pubblici di beni e servizi, la componente di gran lunga più dinamica della domanda effettiva in quel periodo. Corrispondentemente, il peggiorato andamento dell'economia a partire dal 1969 è spiegabile in larga misura con il ridimensionamento subito dagli acquisti pubblici, in particolare da quelli federali il cui livello risultava, alla fine degli anni settanta, del 20% inferiore in termini reali a quello del 1968.

Concentriamo ora l'attenzione, all'interno degli acquisti pubblici, sulle spese militari. Nel 1947, terminata la riconversione postbellica, esse ripresero a salire e se nel ventennio successivo gli acquisti pubblici furono la componente più dinamica della domanda, ciò accadde principalmente a causa dei programmi militari e spaziali per quanto riguarda l'insieme degli acquisti pubblici ed esclusivamente a causa di quei programmi per quanto riguarda gli acquisti federali (v. Pivetti, Armamenti ed economia, 1969, pp. 21-22). A partire dal 1969 le spese militari statunitensi hanno avuto un andamento prima calante e poi stagnante nel corso degli anni settanta, per riprendere infine a espandersi rapidamente negli anni ottanta, caratterizzati dal più intenso processo di riarmo in tempo di pace della storia degli Stati Uniti. Nel 1987, con un ammontare più che doppio rispetto al 1980 e con un tasso annuo di incremento (a partire sempre dal 1980) superiore al 7% in termini reali, le spese militari rappresentano circa i quattro quinti di tutti gli acquisti federali (v. US Department of Commerce, 1987, p. 8). L'economia americana conosce in questo periodo cinque anni di espansione ininterrotta e il suo tasso di disoccupazione è sceso dal 10% del 1982 all'attuale 6%.

Nell'esperienza statunitense degli ultimi quarant'anni non si riesce a individuare alcun sottoperiodo che sia contemporaneamente caratterizzato dal mantenimento di tassi di disoccupazione relativamente bassi, o decrescenti, e da spese militari in diminuzione sia pure solo rispetto al reddito. Troviamo viceversa i tassi di disoccupazione più bassi e decrescenti in corrispondenza dei sottoperiodi in cui più dinamico è stato l'andamento della spesa militare rispetto al reddito.

L'alternativa 'burro-cannoni' nell'economia americana

È un fatto, tuttavia, che gli altri principali paesi capitalistici, in cui le spese pubbliche militari hanno avuto un peso secondario, hanno spesso superato gli Stati Uniti, nel corso degli ultimi quarant'anni, quanto a tasso di crescita della produttività e del prodotto e quanto a competitività internazionale delle rispettive industrie. Questo fatto, ritengono alcuni autori, mostrerebbe che i programmi militari, lungi dall'essere indispensabili al buon andamento dell'economia e alla piena occupazione, rappresentano un onere che tende a tradursi in minori investimenti e in minore crescita (v. Samuelson, 1973, p. 824; v. Smith, 1980, pp. 22-23). Quello del confronto tra Stati Uniti e altri paesi capitalistici è però un argomento meno solido di quanto appaia a prima vista. Se si fa riferimento al capitalismo avanzato nel suo complesso e si tiene inoltre conto del ruolo assegnato al dollaro in questo secondo dopoguerra - ruolo che ha in larga misura emancipato l'economia americana dai vincoli di solvibilità internazionale cui sono soggette le altre economie -, ci si può rendere conto che, mentre da un lato è vero che nell'esperienza di crescita di paesi come la Repubblica Federale Tedesca, il Giappone, la Francia e l'Italia le rispettive spese militari non hanno giocato alcun ruolo o un ruolo molto secondario, dall'altro in quelle esperienze ha però giocato un ruolo importante la spesa militare statunitense. La crescita dell'economia americana basata sull'espansione 'non vincolata' del suo mercato interno ha infatti sostenuto la crescita degli altri paesi capitalistici, sia direttamente che lasciando loro spazio nel mercato mondiale (v. Pivetti, 1985, pp. 127-130).

I sostenitori della tesi delle spese militari come onere ragionano spesso in termini di prodotto sociale dato, nel senso che esso sarebbe determinato dalla capacità produttiva via via disponibile nell'economia, congiuntamente a vincoli di varia natura esistenti dal lato dell'offerta. Non vi sarebbero invece limiti di domanda alla produzione, in quanto si ritiene che in condizioni normali il mercato, eventualmente coadiuvato da appropriate politiche monetarie, sia in grado di assicurare che gli investimenti e i consumi assorbano (ai prezzi normali) tutto quanto il sistema è in grado di produrre (v. Bleaney, 1976, pp. 110 e 217; v. Smith, 1977, p. 73, e 1980, p. 22). Sulla base di queste premesse, la tesi delle spese militari come onere diviene scontata: se quanto il sistema è in grado di produrre tende a essere assorbito dal mercato, la produzione di armamenti non potrà essere accresciuta se non a scapito di qualcosa d'altro. Vi sarebbe pertanto un'alternativa tra 'burro' e 'cannoni'. Alla base di questo modo di ragionare vi è la teoria marginalista dell'accumulazione e dei livelli di attività, e si può dire che esso semplicemente ignori le critiche (mai riassorbite) che da più parti e da diverso tempo sono state rivolte a quella teoria.

Ma la tesi dell'onere è sostenuta, seppure in forma meno rigida, anche da autori che non si riconoscono nella teoria marginalista tradizionale e che ritengono sia la produzione ad adeguarsi alla domanda effettiva, piuttosto che la domanda alla produzione. Si riconosce che aumenti degli acquisti pubblici determinano normalmente aumenti del prodotto, piuttosto che mutamenti nella sua composizione, e che spese pubbliche ampie e crescenti sono necessarie per sostenere i livelli di attività e di occupazione. Questi autori ritengono però che minori spese militari consentirebbero maggiori investimenti e consumi pubblici in campo civile. Il sostegno dell'occupazione, attualmente fornito dalla crescita delle spese militari, ne risulterebbe rafforzato perché l'ammontare di spesa per unità di occupazione è mediamente minore nei settori civili che nel settore militare (v. Robinson, 1983, p. 120; v. Brancato e Le Grande, 1984; ma v. anche CBO, 1983, p. 43); inoltre, la crescita di spese direttamente utili alla collettività al posto delle spese militari si tradurrebbe in un vantaggio netto in termini di maggiore capacità produttiva e/o di più elevati tenori di vita.

Ciò che viene perso di vista in questa impostazione del problema sono alcune caratteristiche della spesa militare, che ne fanno un fattore di crescita difficilmente sostituibile da altri tipi di spesa pubblica nel lungo periodo. In primo luogo, il fatto appunto di non creare essa stessa capacità produttiva, e di non riguardare beni e servizi di consumo che vengono già prodotti (o che sono producibili) per il mercato privato; le spese militari, in quanto non si sostituiscono per questi motivi a spese private ma si risolvono invece in spese addizionali, contribuiscono a mantenere elevati i tassi di utilizzazione della capacità produttiva, stimolando per questa via gli investimenti privati. In secondo luogo, va tenuta presente la ripetibilità della spesa militare; non si pone per gli armamenti alcun problema di produzione in eccesso rispetto a fattori come l'ammontare della popolazione o l'estensione del territorio. I sostenitori della tesi dell'onere sottolineano spesso la costosità dei sistemi d'arma e richiamano, per esempio, l'attenzione sul gran numero di alloggi corrispondente al costo di un moderno elicottero da combattimento o sulla vastità dei programmi sociali (o di disinquinamento idrico-atmosferico) finanziabili con il costo di un paio di sommergibili nucleari (o del loro funzionamento per un anno); ma confronti di questo tipo servono piuttosto a rendersi meglio conto che, al di là di un numero relativamente ristretto di anni, sarebbe molto difficile riuscire a mantenere gli investimenti e i consumi pubblici in campo civile ai livelli che essi dovrebbero raggiungere per sostituire la spesa militare nel ruolo di sostegno dei livelli di attività. Infine, occorre tener conto del progresso tecnologico indotto dai programmi militari e spaziali e della sua rilevanza per la crescita della produttività e per il sostegno degli investimenti.

Armi e sviluppo tecnologico

"Se l'abilità e la creatività dedicate allo sviluppo di armi venissero dirottate verso obiettivi civili, il progresso tecnologico in campo civile potrebbe risultarne considerevolmente accelerato"(v. Blackaby, 1983, p. 19). Ma il problema che si pone è se, nel caso cessasse la corsa agli armamenti, quantità corrispondenti di 'abilità e creatività' verrebbero dirottate verso obiettivi civili.Viene generalmente riconosciuto che in campo militare la soluzione di un qualsivoglia problema ne genera essa stessa uno nuovo che richiede a sua volta di essere risolto, in un processo continuo. Il punto è che non sembra esserci alcun altro campo in cui il ritmo con cui si creano nuovi problemi tecnologici che devono essere risolti (per conservare la superiorità strategica o per non perdere terreno rispetto all'avversario) è altrettanto rapido che in campo militare. Da questo punto di vista non sembra ben fondata la questione, su cui insistono alcuni autori (v. Dumas, 1987; v. De Grasse, 1983, p. 102; v. Anderson, 1982, p. 9), dell'effetto di 'sottrazione' di tecnici e scienziati (da progetti civili di ricerca e sviluppo a progetti militari) che sarebbe provocato dagli investimenti in tecnologia militare. Il progresso tecnologico dipende essenzialmente dalla frequenza con cui sorgono nuovi problemi e dalla loro natura: il numero di ingegneri, tecnologi e scienziati di cui dispone il sistema economico non è un dato; esso è invece essenzialmente determinato dalla domanda dei loro servizi che si genera nel sistema. Anche in questo caso, come in quello del livello generale dell'attività economica, si può dire che è la domanda a determinare l'offerta e non viceversa. Senza la corsa agli armamenti si avrebbe un ritmo più lento nella creazione di nuovi problemi tecnici che richiedono di essere risolti, e pertanto è ragionevole ritenere che si avrebbe un ritmo più lento nel progresso tecnologico.

Viene anche generalmente riconosciuto che in campo militare è particolarmente ridotto lo scarto tra la frontiera della conoscenza tecnologica e i processi e prodotti effettivamente in uso. Ogniqualvolta la ricerca (militare e non) ha mostrato la possibilità tecnologica di un nuovo sistema d'arma, fabbricazione e sviluppo sono stati intrapresi, praticamente senza riguardo ai costi e al rischio (v. Thurow, 1976, p. 14; v. Alford, 1981; v. Thee, 1986, p. 127). La fase della fabbricazione concreta, presso le imprese assegnatarie delle principali commesse militari e spaziali (v. US Department of Defense, 1987, pp. 4-7), è naturalmente molto importante, perché costituisce la base del processo di diffusione delle innovazioni dal settore militare a quello civile.

Diversamente da quanto spesso si sostiene, l'esperienza del Giappone nel corso dell'ultimo ventennio non confuta la rilevanza della corsa agli armamenti per il progresso tecnologico. Quella del Giappone è essenzialmente un'esperienza, ben riuscita, di miglioramenti e standardizzazioni (un caso di sviluppo commerciale particolarmente brillante) di prodotti e processi originariamente concepiti altrove, spesso in connessione con la corsa agli armamenti. Quando si pensa, per esempio, al successo del Giappone nel campo dei semiconduttori e dell'elettronica, non va dimenticato che il transistor venne inventato nei laboratori della statunitense AT & T Bell, e che fu la Texas Instruments a introdurre all'inizio degli anni sessanta il primo microcircuito di tipo primitivo. Attualmente è molto diffusa l'opinione che il grande programma in più fasi relativo alla tecnologia dei circuiti integrati ad altissima velocità (sigla inglese VHSIC), avviato dal Dipartimento della Difesa all'inizio degli anni ottanta nell'ambito del programma di riarmo degli Stati Uniti, avrà ripercussioni di rilievo in campo civile, per esempio rispetto alla possibilità di fabbricare nel giro di pochi anni macchine da tavolo analoghe per prestazioni ai supercalcolatori dei primi anni settanta. Ora, è diffusa negli Stati Uniti la preoccupazione che anche lo sviluppo commerciale delle nuove tecnologie generate dal programma VHSIC finisca per avvenire soprattutto a opera di imprese giapponesi, magari dopo una prima fase di standardizzazione presso il settore civile delle maggiori imprese americane coinvolte nel programma (General Electric, Rockwell International, Honeywell, Westinghouse, Texas Instruments, IBM e TRW Systems; v. Julian, 1985). Di fatto si può dire, alla luce dell'esperienza dell'ultimo ventennio, che il Giappone rappresenta un elemento importante del meccanismo attraverso cui le innovazioni tecnologiche indotte dai programmi militari vengono sviluppate e a tempo debito diffuse nell'economia civile, contribuendo a far crescere produttività e investimenti. Il fatto che i vantaggi del meccanismo non ricadano in ugual misura sui paesi che vi partecipano non dovrebbe far perdere di vista alcune importanti componenti ultime del motore che mette in movimento il meccanismo stesso.

Nell'economia capitalistica i programmi militari non sono certamente l'unica né forse la principale fonte di progresso tecnico. Anche senza la produzione di armamenti, fattori come la presenza di risorse naturali scarse e la dinamica dei salari reali, soprattutto quando agiscono con intensità sufficiente a incidere sul saggio normale del profitto, continuerebbero a stimolare innovazioni e investimenti. L'importanza della produzione di armamenti sta nel fatto di costituire un serbatoio continuo di innovazioni tecniche che le imprese di altri settori si trovano di fronte, per così dire, belle e pronte: le prospettive di profitti addizionali e di maggiore crescita offerte dall'impiego di tali innovazioni tende poi ad assicurare la diffusione di buona parte di esse, dando luogo a maggiori livelli d'investimento.

Il caso dell'Unione Sovietica

Il bilancio militare sovietico è tra i più imperscrutabili. La minore potenza economica rispetto agli Stati Uniti può contribuire a spiegare la tradizionale segretezza delle autorità sovietiche in materia di spese militari: il più debole tra due contendenti è anche quello più bisognoso di segretezza. L'effetto, a ogni modo, è di lasciare il campo aperto a una molteplicità di stime, ciascuna basata su differenti ipotesi e al servizio di scopi differenti. Così, i dati e le informazioni di fonte statunitense sui bilanci militari sovietici sono basati su procedimenti di stima generalmente ritenuti inaccettabili e sono fortemente sospettati di manipolazione politica (v. SIPRI, 1986, tr. it., pp. 219-223; v. Holzman, 1980; v. Kaufmann, 1985, pp. 5-7; v. Gervasi, 1986, pp. 45-72). Anche se tra studiosi e osservatori non c'è alcuna uniformità di vedute sulla consistenza e la composizione del bilancio militare sovietico, c'è però ampio accordo nel riconoscere la seguente caratteristica della corsa agli armamenti tra le due superpotenze: il ritmo è stato stabilito in questi quarant'anni dagli Stati Uniti, con l'Unione Sovietica impegnata a non perdere terreno rispetto all'avversario - generalmente seguendo la strada, com'è stato osservato, "di copiare quello che vanno facendo gli Stati Uniti, con un ritardo nell'installazione di 5-8 anni" (v. SIPRI, 1986; tr. it., p. 88; v. Dyson e altri, 1983). Consideriamo ora la posizione dell'Unione Sovietica nella corsa agli armamenti alla luce della questione dell'onere economico dei programmi militari.

L'alternativa 'burro-cannoni' nell'economia sovietica

Il problema dei limiti di domanda alla crescita deriva, nel sistema capitalistico, dall'assenza di meccanismi automatici in grado di assicurare l'adeguamento degli investimenti privati alla capacità di accumulazione dell'economia. Questo problema semplicemente non si pone in un'economia centralmente pianificata come quella sovietica, perché in essa in tanto si decide che una parte del prodotto sociale non venga assorbita dai consumi, in quanto si è deciso che venga destinata all'accumulazione. Da questo punto di vista la situazione normale di questo tipo di economia è il pieno impiego delle capacità produttive disponibili, situazione in cui non può aversi un'espansione della produzione di armamenti se non distogliendo lavoratori e mezzi di produzione da altre attività.

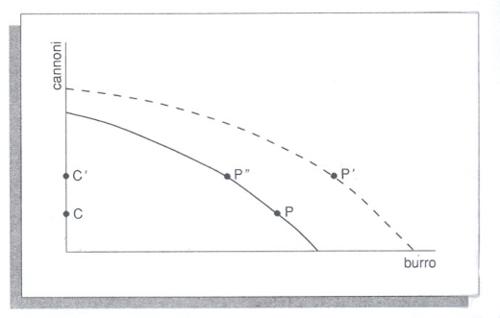

Anche se nell'economia di cui si tratta il problema dei limiti di domanda alla produzione non si pone, i livelli di attività che in essa effettivamente si raggiungono non corrispondono, ma tendono a essere sistematicamente inferiori, al grado di sviluppo raggiunto dalle forze produttive. Ciò sembrerebbe a prima vista comportare che neppure in un'economia come quella sovietica vi sarebbe una reale alternativa tra 'burro' e 'cannoni'. Si consideri la fig. 2, in cui sono tracciate due 'frontiere' delle possibilità della produzione relative all'URSS: quella tratteggiata è la frontiera potenziale, corrispondente al grado di sviluppo raggiunto dalle forze produttive; quella continua è la frontiera effettiva, che tiene conto di ritardi, sprechi e forme varie di inefficienza presenti nel sistema (il suo andamento rispetto alla prima frontiera riflette anche l'ipotesi che il settore militare sia in URSS più 'efficiente' di quello civile, come generalmente si sostiene). Non c'è dubbio che l'economia potrebbe essere portata da P a P´, in cui si producono sia più 'cannoni' che più 'burro', riducendo errori di pianificazione, ritardi e sprechi. Ma non vi è qui alcuna ragione, a differenza che nel caso dell'economia americana, per ritenere che uno spostamento verso una situazione caratterizzata da una maggiore produzione di entrambi i settori possa aver luogo come effetto di un aumento della spesa e della produzione di armamenti. Dato il grado di efficienza medio del sistema - che dipenderà anche dal peso relativo dei due settori - un'espansione del settore militare, da C a C´ ad esempio, richiederà comunque una contrazione (o minore espansione) del settore civile - ossia un movimento da P a P´´ lungo la frontiera effettiva: l'alternativa tra 'burro' e 'cannoni' è qui un'alternativa reale.

Armi e sviluppo tecnologico

Non vi sono a prima vista ragioni per ritenere che nel sistema sovietico i programmi militari e spaziali siano meno importanti per il progresso tecnico che nell'economia americana. Si potrebbe al contrario sostenere che, come fonti di innovazioni e crescita della produttività, essi siano ancora più importanti in un'economia pianificata. Infatti sono qui assenti i fattori endogeni di crescita della produttività legati al profitto e alle leggi del mercato: gli sforzi innovativi diretti a sostenere il saggio del profitto o ad assicurarsi profitti addizionali e maggiore spazio nel mercato a scapito delle altre imprese, e la disciplina di fabbrica, connessa alla minaccia della disoccupazione e della caduta del livello di vita del lavoratore.

Va tuttavia tenuto presente che l'assenza di questi fattori endogeni di crescita della produttività è anche la circostanza che spiega la scarsa diffusione nel settore civile del progresso tecnico che si verifica in quello militare, cioè lo scarto particolarmente ampio che sembra esistere, nel caso sovietico, tra il livello tecnologico di prodotti e processi in uso in campo militare e spaziale e di quelli in uso nei settori civili. Da questo punto di vista si può allora dire che, se l'assenza della proprietà privata e della produzione per il profitto non favorisce la diffusione delle innovazioni che si realizzano nel settore dell'armamento, gli effetti negativi di un disarmo sul progresso tecnico nell'insieme dell'economia sarebbero più contenuti nel caso sovietico che non in quello americano.

In un'economia caratterizzata dalla piena occupazione la crescita della produttività è il principale veicolo della crescita del prodotto; di qui l'importanza del progresso tecnico e della crescita della produttività per un'economia come quella sovietica. Qualora però lo sforzo diretto a non perdere terreno rispetto all'avversario cessasse di essere necessario, il problema della crescita della produttività diventerebbe meno acuto, perché cadrebbe il problema di come aumentare la produzione di 'burro' pur dovendo continuare ad aumentare quella di 'cannoni'. (V. anche Armi; Guerra).

Bibliografia

Alford, J. (a cura di), The impact of new military technology, International Institute for Strategie Studies, Osmun 1981.

Anderson, M., The empty pork barrel, East Lansing, Mich., 1982.

Archivio Disarmo, Industria militare italiana: esportazioni, Roma, scheda n. 3, 12 aprile 1983; scheda n. 13, 5 maggio 1986.

Battistelli, F., Armi: nuovo modello di sviluppo?, Torino 1982.

Battistelli, F., Tra Stato e mercato: il traffico delle armi, in Informale e sommerso: devianza, supplenza e cambiamento in Italia (a cura di R. Bettini), Milano 1987.

Blackaby, F., The military sector and the economy, introduzione a The structure of the defense industry. An international survey (a cura di M. Leitenberg e N. Ball), London-Canberra 1983.

Bleaney, M., Underconsumption theories, London 1976.

Boulding, K., The impact of the defense industry on the structure of the American economy, in The economic consequences of reduced military spending (a cura di P. Udis), Lexington 1973.

Brancato, C.K., Le Grande, L., Impact on employment of defense versus non-defense government spending, Congressional Research Service Issue Brief MB82246, Washington 1984.

Camera dei Deputati, Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico, in Atti Parlamentari, X Legislatura, Disegni di legge e relazioni, Documento n. 2033 del 9 dicembre 1987.

CBO (Congressional Budget Office), Defense spending and the economy, Washington 1983.

Council of Economic Advisers, The annual report, in Economic report of the president, Washington 1987.

De Grasse, R.W., Military expansion, economic decline, Armonk, N.Y., 1983.

Dumas, L.J., The overburdened economy, Berkeley 1986.

Dumas, L.J., Nonmilitary justification of military R D: rationality or rationalization?, relazione presentata al convegno su Sviluppo tecnologico, corsa al riarmo e controllo degli armamenti, Castiglioncello, 25-30 settembre 1987 (tr. it.: Tecnologia militare, tarlo dell'economia USA, in "Rinascita", 1987, n. 41, pp. 28-30).

Dyson, F. e altri, Values at war. Selected Tanner lectures on the nuclear crisis, Salt Lake City 1983.

Gervasi, T., The myth of Soviet military supremacy, New York 1986.

Holzman, F., Are the Soviets really outspending the US on defense?, in "International security", 1980, IV, 4, pp. 86-104.

IMF (International Monetary Fund), Government finance statistics, vol. VII, Washington 1983.

Julian, K., Defense program pushes microchip frontiers, in "High technology", maggio 1985, pp. 49-57.

Kaldor, M., The baroque arsenal, London 1982.

Kaldor, M. e altri, The military economy, in Economic power failure. The current American crisis (a cura di S.M. Rosen), New York 1975.

Kaufmann, W.W., The 1986 defense budget. Studies in defense policy, Washington 1985.

Leitenberg, M., Ball, N., The structure of the defense industry. An international survey, London-Canberra 1983.

Leontief, W., Duchin, F., Military spending, Oxford 1983 (tr. it.: La spesa militare: dati, cifre, prospettive e conseguenze per l'economia mondiale, Milano 1984).

Melman, S., The permanent war economy, New York 1985.

Mosley, H.G., The arms race: economic and social consequences, Lexington 1985.

Nincic, M., The arms race. The political economy of military growth, New York 1982.

Pivetti, M., Armamenti ed economia. Gli effetti della spesa militare e della produzione di armamenti nell'economia americana, Milano 1969.

Pivetti, M. (a cura di), Armamenti o disoccupazione, Milano 1969.

Pivetti, M., Spesa militare e crescita economica: note sulla politica di riarmo, in Guerra e pace nel mondo contemporaneo (a cura di L. Cortesi), Napoli 1985, pp. 122-152.

Reich, M., Does the U.S. economy require military spending?, in Papers and proceedings of the eighty-fourth annual meeting of the American Economic Association, in "The American economic review", maggio 1972, pp. 296-303.

Robinson, J., The arms race, in Values at war (di F. Dyson e altri), Salt Lake City 1983, pp. 115-125.

Samuelson, P.A., Economics, New York 1973.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), The arms trade in the third world, Stockholm 1971.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), World armaments and disarmament. SIPRI yearbook 1982, London 1982.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), World armaments and disarmament. SIPRI yearbook 1986, Oxford 1986 (tr. it.: Armamenti, guerre stellari e disarmo oggi. Rapporto SIPRI 1986, Bari 1986).

Smith, D., Smith, R., The economics of militarism, London 1983.

Smith, R., Military expenditure and capitalism, in "Cambridge journal of economics", 1977, I, 1, pp. 61-76.

Smith, R., Military expenditure and investment in OECD countries, 1954-1973, in "Journal of comparative economics", 1980, IV, 1, pp. 19-32.

Thee, M., Military technology, military strategy and the arms-race, New York 1986.

Thurow, L.C., The relationship between defense-related and civilian-oriented research and development priorities, in Joint Economic Committee, Congress of the United States, Priorities and efficiency in federal research and development, Washington 1976.

Tirman, J. (a cura di), The militarization of high technology, Cambridge, Mass., 1984.

Trebilcock, C., Spin-off in British economic history. Armaments and industry 1760-1914, in "Economic history review", 1969, XXII, 3, pp. 474-490.

Ullmann, J.E., The prospects of American industrial recovery, Westport-London 1985.

US ACDA, World military expenditures and arms transfers, Washington 1980, 1984 e 1985.

US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, "Survey of current business", giugno 1987, LXVII, n. 6.

US Department of Defense, Atlas/state data abstracts for the United States. Fiscal year 1984, Washington 1985.

US Department of Defense, Washington Headquarters Services, 100 companies receiving the largest dollar volume of prime contact awards. Fiscal year 1986, Washington 1987.

Wong, C., Economic consequences of armaments and disarmament. A bibliography, Center for the Study of Armament and Disarmament, Los Angeles 1981.

Controllo degli armamenti

di Luigi Bonanate

1. Introduzione: i precedenti storici

Formula tipica del linguaggio politico del XX secolo, il controllo degli armamenti è diventato oggetto di dibattito - strategico dapprima, e diplomatico in seguito - nella seconda metà del secolo, dopo che l'apparizione delle armi nucleari aveva sovvertito le valutazioni tradizionali del posto spettante agli armamenti nel quadro dell'analisi del fenomeno bellico: così Montesquieu, nella centoseiesima delle sue Lettres persanes (1721), poteva ottimisticamente asserire che il diritto delle genti oppure il consenso unanime delle nazioni sarebbero bastati per impedire lo sviluppo di una qualche nuova "fatale invenzione". Si racconta ancora che, a sua volta, Luigi XV, durante la guerra dei sette anni, avrebbe deciso - per ragioni umanitarie - di proibire (nonostante i vantaggi che le sue truppe avrebbero potuto trarne) il ricorso a un nuovo 'fuoco greco' capace di provocare inestinguibili incendi.

Oggi sappiamo che la profezia di Montesquieu era fallace, ma va anche aggiunto che parallelamente allo sviluppo degli armamenti (il quale null'altro è che il portato del più vasto sviluppo industriale seguito alla rivoluzione inaugurata dalle grandi scoperte tecnologiche della seconda metà del XVIII secolo) incominciarono ben presto ad affermarsi anche i primi programmi di azione pacifista elaborati da società filantropiche, impressionate appunto dalla crescente distruttività delle nuove armi (si vedano le attività della New York Peace Society fondata nel 1814 da D. L. Lodge, o della di poco successiva American Peace Society fondata da W. Ladd).

Poteva così succedere che qualche effettivo freno al ricorso alle armi avesse successo, come nel caso dell'Accordo Rush-Bagot del 1817, tra Stati Uniti e Gran Bretagna, che servì a disarmare completamente la frontiera tra Stati Uniti e Canada. Il XIX secolo fu però anche il secolo delle prime vere e proprie manifestazioni di 'corsa agli armamenti', specie navali, come si verificò sia negli anni cinquanta tra Francia e Gran Bretagna, sia alla fine del secolo tra Gran Bretagna e Germania (per non dire dell'affannosa rincorsa alla produzione di navi da guerra effettuata dalla Russia zarista nel corso della guerra del 1905 con il Giappone: v. Thiess, 1936). Testimone eccezionalmente lucido della nuova situazione che andava determinandosi fu Leone Tolstoj, al quale può essere attribuita la prima formulazione di quello che più di mezzo secolo dopo sarà considerato dagli strateghi statunitensi il dogma fondamentale della politica degli armamenti (e dunque anche del loro controllo): il 'dilemma della sicurezza' (v. Herz, 1951; v. Snyder, 1984). Nelle parole di Tolstoj (v., 1901, p. 22): "Ogni volta che uno Stato, credendosi in pericolo, aumenta per patriottismo le sue forze militari, lo Stato vicino anch'egli per patriottismo si ritiene obbligato a elevare i propri contingenti, al quale fatto il primo risponde con un nuovo aumento dell'esercito [...]. La progressione continuerà indefinitamente".

Più pragmaticamente, in quegli stessi anni, e con un ritmo vieppiù incalzante, andava prendendo corpo un insieme di norme convenzionali (stipulate con trattati internazionali) rivolte alla limitazione della violenza bellica (dalla protezione dei feriti e dei prigionieri alla disciplina delle diverse forme di combattimento). Il 1899 e il 1907 rappresentano, in questo quadro, due momenti centrali: infatti cinque convenzioni sugli usi e le leggi di guerra furono firmate all'Aja il 29 ottobre 1899, nell'ambito della prima Conferenza della pace, la quale istituiva pure una Corte permanente di arbitrato; altre dodici analoghe convenzioni, accompagnate da norme (esortative) sul ricorso (ancora volontario) a Corti arbitrali, venivano siglate il 18 ottobre 1907 sempre all'Aja (il loro contenuto verteva sulla proibizione di usare armi e proiettili inutilmente dolorosi, di uccidere o ferire a tradimento, di ricorrere a veleni o gas, e quest'ultima proibizione verrà ribadita da uno dei Protocolli di Washington del 1922 e da quello di Ginevra del 1925).

Dopo la prima guerra mondiale, sull'onda dell'almeno apparente successo incontrato dalla dottrina idealistica delle relazioni internazionali (alla quale spetta la paternità teorica del progetto della Società delle Nazioni), il proposito di limitare lo sviluppo della produzione militare parve poter avere ancora una volta successo: il Trattato delle cinque potenze, firmato a Washington nel 1922, fissava le proporzioni relative entro le quali i firmatari (Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Francia e Italia) dovevano mantenere le loro flotte (in ragione di 5 per i primi due Stati, 3 per il Giappone, e 1,75 per gli ultimi due Stati). Una successiva Conferenza (Ginevra, 1927) fallirà invece a causa, in particolare, dell'opera sotterranea svolta dai rappresentanti dei grandi complessi industriali produttori di armamenti (v. Hallgarten, 1967; tr. it., p. 117), prefigurando così quella situazione che poco più di trent'anni dopo Eisenhower, alla conclusione del suo mandato presidenziale, stigmatizzerà denunciando il predominio di un 'complesso militare-industriale'. Anche gli anni trenta collezionavano poi una serie di fallimenti (come nella Conferenza di Ginevra del 1932 e in quella di Londra del 1935-1936), cosicché solo nella situazione parossistica creata, al termine della seconda guerra mondiale, dall'inimmaginabile potenza distruttiva delle bombe atomiche, sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto 1945, si imporrà l'esigenza di una completa revisione del rapporto esistente tra armamenti e politica, o tra strategia e arte di governo. Non è retorico, a questo proposito, ricordare che la comparsa delle armi nucleari ha determinato un vero e proprio salto di qualità (in negativo) nella storia dell'umanità, tale da rendere la guerra eventualmente combattuta con queste nuove armi incomparabile a ogni altra del passato (v. Bobbio, 1966).Tra le tante conseguenze nefaste di tale progresso se ne può individuare almeno una positiva: la raggiunta consapevolezza da parte degli statisti di tutto il mondo della necessità di pervenire a una qualche forma di controllo collettivo sulle armi di distruzione massiccia.

2. La 'scoperta' del controllo degli armamenti

Si può ben dire che l'instaurazione dell'era atomica ebbe, tra le sue tante conseguenze, anche il formarsi di quello che può ormai esser considerato come un vero e proprio genere letterario, dedicato agli scritti di teoria strategica un tempo rarissimi e in ogni caso consentiti esclusivamente a militari professionisti. L'ideale scaffale destinato a raccoglierli avrebbe oggi (da quando cioè scienziati sociali di diverse provenienze hanno incominciato a dedicarvisi) un peso impressionante. La prima - e tuttora la più significativa - stagione degli scritti sul controllo degli armamenti (o più in generale sulla strategia nell'età atomica) ha una data di nascita ben precisa. Se il primo grande classico della letteratura nucleare - Strategy in the missile age di Bernard Brodie, uscito nel 1959 - non lasciava ancora alcuno spazio alla tematica del controllo sulla produzione sempre più intensa di armi a base nucleare, pochi anni dopo vedevano la luce i tre volumi ai quali, in un suo bilancio almeno in parte autobiografico del 1985, Thomas Schelling attribuirà - e non a torto - una sorta di primato intellettuale nel genere. Si tratta di un volume dello stesso Schelling, scritto in collaborazione con M. Halperin, di un altro di H. Bull, e infine di una raccolta di saggi curata da D. Brennan (tempestivamente, e certo non per caso, i tre volumi venivano tradotti in italiano). Quale l'occasione di una così diffusa e simultanea presa di coscienza del problema? La storia del decennio precedente era stata una storia di fallimenti - basti pensare alle proposte fatte subito dopo la fine della guerra dagli Stati Uniti (allora monopolisti della bomba) e al loro famoso 'piano Baruch' (su cui v. Bonanate, 1979, e relativa bibliografia) -, dominato com'era quel periodo dalla logica della contrapposizione totale e inconciliabile tra i due costituendi blocchi contrapposti. Lo shock prodotto negli Stati Uniti dal lancio del primo Sputnik sovietico (1957) - che mostrava come la difficoltà di trasportare sul bersaglio ordigni pesanti come le bombe nucleari fosse stata in un solo istante annullata da vettori che avrebbero ben presto acquistato la capacità di seguire traiettorie intercontinentali - diffuse la consapevolezza della necessità di approfondire la riflessione sulle diverse conseguenze prodotte dall'innovazione nucleare e più ancora, forse, sui possibili modi di utilizzarla, da una parte, e di limitarne la pericolosità, dall'altra.Tutti e tre i testi ricordati offrono una loro definizione dell'espressione 'controllo degli armamenti'. Secondo Schelling e Halperin (v., 1962; tr. it., p. 16) la formula si riferisce a "tutte le forme della collaborazione militare tra potenziali avversari per ridurre le probabilità di una guerra e le sue conseguenze"; per Bull (v., 1961; tr. it., p. 9) siamo di fronte a una "restrizione esercitata internazionalmente sulla politica degli armamenti, sia rispetto al loro livello che al loro spiegamento od uso"; Brennan infine propone di pensare al controllo degli armamenti "come ad una impostazione cooperativa o multilaterale della politica degli armamenti" (v. Brennan, 1962; tr. it., p. 34). Forse perché tributarie di uno stesso clima politico-culturale, le tre definizioni appaiono singolarmente simili nel delimitare l'ambito della loro portata, riferendola in sostanza al solo momento collaborativo-restrittivo del dialogo tra le due potenze nucleari, dalla volontà delle quali il controllo dovrà essere esercitato, e per un altro verso nel non nutrire eccessiva fiducia nelle capacità innovativo-rassicuratrici di una politica di controllo.

Controllare non significa, naturalmente, in alcun modo anche ridurre: scopo del controllo non sarà dunque esclusivamente, né in prima istanza, la limitazione della produzione di armi (sia convenzionali sia nucleari: come è noto, almeno a quel tempo l'Unione Sovietica prediligeva addirittura l'investimento nel settore convenzionale), bensì l'instaurazione di una sorta di permanente trattativa tra avversari. Tanto restringimento dell'area di applicazione del controllo stesso si giustifica tuttavia solo proiettandolo sul più ampio quadro del dialogo strategico-diplomatico che andava allora sviluppandosi tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e che può essere sintetizzato nella formula della "politica della dissuasione" (v. Bonanate, 1971). Infatti, la comparsa delle armi nucleari aveva avuto, tra le altre, la conseguenza di propiziare la formazione di una nuova permanente regola di condotta: quella fondata sulla diplomazia dell'"orlo dell'abisso" (brinkmanship) (v. Schelling, 1966), cioè sulla minaccia, continuamente ripetuta e ribadita, di effettuare una rappresaglia devastante contro l'avversario che osasse scatenare per primo un attacco nucleare (è tutt'altro che fuori luogo ricordare, a questo proposito, il successo che incontrò allora il romanzo di P. George, Il dottor Stranamore, 1963, ancora più noto poi per l'omonimo film di S. Kubrick, che offriva una significativa, per quanto paradossale, testimonianza del clima di tensione e ansia instauratosi in quel periodo).

La complessità della politica di dissuasione reciproca deriva (o derivava) dall'immenso compito assegnatole: paralizzare l'avversario, prevenire ogni guerra, anche minore, che potrebbe contenere in sé il germe dell'escalation, ma nello stesso tempo preservare anche dalla sclerosi la vita politica internazionale; una contrapposizione frontale, per quanto inerte, finirebbe prima o poi per subire incrinature, provocare tensioni ingiustificate o decisioni avventate. Rispetto alla situazione così venutasi a creare, gli armamenti (specie, è ovvio, quelli nucleari) assumono un ruolo che è a un tempo centrale e paradossale. Essi diventano infatti - non potendo essere utilizzati nella loro funzione naturale, quella di essere scatenati contro un nemico mortale - gli strumenti di un duello metaforico, diplomatico invece che sanguinoso (anche se Stati Uniti e Unione Sovietica hanno visto aumentare il numero di partners nucleari, non c'è dubbio che essi restino pur sempre i due soli veri protagonisti della scena mondiale, e ciò più per ragioni politiche che meramente tecnico-militari). Il dibattito politico-internazionale dell'inizio degli anni sessanta si concentra su questa tematica per la semplice ragione che il clima internazionale è contrassegnato dal 'disgelo' e dalla destalinizzazione in Unione Sovietica, nonché dall'ascesa al potere negli Stati Uniti di una classe politica più disponibile al dialogo e alla trattativa. Va aggiunto, tuttavia, che questa trattativa non si accentra esclusivamente sulla possibilità del controllo degli armamenti (per quanto estensivamente lo si voglia intendere) quanto piuttosto sulla tripartizione composta da corsa agli armamenti, disarmo e - appunto - controllo degli armamenti, il quale dunque si viene a trovare in un qualche punto intermedio tra gli altri due termini estremi. Naturalmente, poi, ciascuna di queste tre formule finirà per caratterizzare una qualche specifica congiuntura: così la corsa agli armamenti caratterizzerà i momenti di grave tensione, il controllo una fase di pur cauta contrattazione, il disarmo infine - che sta compiendo passi significativi - un clima di fiducia reciproca e di collaborazione.

La politica degli armamenti negli ultimi trent'anni è stata indubbiamente centrata sulla dialettica 'corsa-controllo', lasciando che del disarmo si occupassero soltanto pochi buoni spiriti, ingenui e impolitici. Ma mentre la natura della corsa agli armamenti è ben chiara, quella del controllo lascia aperti dei dubbi: la parola stessa 'controllo' non fa chiaramente capire se con essa si debba esclusivamente intendere una qualche forma di riduzione (tant'è vero che Aron - v., 1962; tr. it., p. 737 - si chiedeva se non sarebbe stato più corretto parlare di maîtrise, padronanza) oppure una semplice opera di razionalizzazione della spesa militare, e lascia inoltre del tutto impregiudicata una questione preliminare: controllo per cosa? per annullare i rischi di guerra nucleare, di guerra in generale, oppure semplicemente per preparare nel modo più razionale le proprie forze in vista di una guerra? Il punto può essere riesposto con le parole di Aron: "È questo infatti, nella nostra epoca, il primo dilemma che si impone agli uomini di Stato: vogliono salvare la guerra o salvare l'umanità da una certa guerra (la guerra termonucleare)?" (ibid., p. 736). Il controllo è il primo passo verso il disarmo, oppure semplicemente verso la neutralizzazione di un certo tipo di armi, allo scopo di poter continuare a combattere guerre convenzionali?

La soluzione operativa di questo dilemma proposta dai nuovi strateghi-politologi (alla Kissinger, per intenderci) fu offerta così fin dall'inizio degli anni sessanta: non si rafforza necessariamente l'equilibrio strategico (che è il fine massimo della politica degli armamenti) con il semplice abbassamento del livello di armamento, anzi si può in questo modo rischiare di indebolirlo. L'obiettivo verso cui le due grandi potenze devono tendere sarà allora - nel quadro del consolidamento dell'equilibrio - la ricerca di un punto di bilanciamento destinato inesorabilmente a spostarsi verso l'alto, a causa dell'irrefrenabile sviluppo scientifico e tecnologico che, per ogni nuova arma, inventa una difesa, e per ogni difesa una nuova arma.

3. Il controllo degli armamenti tra diplomazia e strategia

Posto dunque che i limiti tra i quali una politica di controllo degli armamenti può svolgersi sono segnati da operazioni di 'riduzione' da un lato e di 'corsa qualitativa' ad armi sempre più sofisticate dall'altro, si tratta - prima ancora di analizzare successi e fallimenti della diplomazia del controllo - di chiarire quali siano le condizioni in base alle quali abbia effettivamente senso parlare di controllo, tenendo presente che l'eventuale apertura di una trattativa tra le superpotenze limitata esclusivamente agli armamenti non è di per se stessa - per i motivi già visti - una garanzia o una prova del fatto che esse siano davvero intenzionate a instaurare reciproci e sinceri rapporti pacifici. I fautori della politica di controllo degli armamenti, che non erano poi altro che i suoi stessi teorici (tra i quali i 'classici' prima citati, con l'eccezione di Aron che, riflettendo nel 1983 sulle posizioni che aveva assunto vent'anni prima in Paix et guerre entre les nations, ribadiva che la storia più che trentennale delle trattative sul controllo degli armamenti non faceva che confermare le sue pessimistiche previsioni iniziali: v. Aron, 1984, pp. 93 e 100), si sono sempre vivacemente opposti alla riduzione del problema a questi minimi termini, in base all'argomento - del resto radicato nella logica della teoria della dissuasione - che la trattativa relativa al controllo degli armamenti sia pur sempre una forma di dialogo tra avversari e che quindi da essa non ci si possa attendere ciò che non ne può sortire, mentre essa sarà pur sempre preferibile alla rottura del dialogo.

La prima e più lucida impostazione di questo problema, anche se forse non la più nota, è quella di Philip Noel-Baker (premio Nobel per la pace nel 1959), il quale in un capitolo del suo The arms race, intitolato significativamente Le controversie devono essere sistemate prima del resto?, si chiedeva se il raggiungimento di un accordo politico dovesse rappresentare la precondizione rispetto a qualsiasi accordo tecnico-militare, o se al contrario una politica di piccoli passi, realizzata attraverso una successione di accordi limitati su misure di riduzione/controllo, non dovesse esser privilegiata, in quanto foriera di altri successivi e più significativi accordi. Il suo argomento era tanto semplice quanto convincente: poiché "la gara negli armamenti peggiora le relazioni internazionali, incutendo reciproche paure, sospetti e tensioni, ne segue necessariamente che il porre termine ad una corsa agli armamenti migliorerebbe le relazioni internazionali, ridurrebbe la tensione e faciliterebbe la risoluzione di importanti questioni politiche" (v. Noel-Baker, 1958; tr. it., p. 94). Quanto delicato e incerto sia però il cammino lungo il quale ci si avvia in questo modo è mostrato dalla perentorietà con cui uno dei maggiori teorici contemporanei delle relazioni internazionali, K. Waltz, rovescia l'argomento, anche se con un'analisi ben più 'cinica' (o lucida): "Di più può essere meglio" sostiene infatti Waltz (v., 1981) vent'anni dopo, riferendosi alla quantità di ordigni nucleari diffusi per il mondo e argomentando che sia soltanto un patetico pregiudizio quello che vuole che - nell'età nucleare - la mera riduzione della quantità di armi (o un loro congiunto controllo) rappresenti una prospettiva più rassicurante di quella caratterizzata dalla presenza di Stati molto armati e per ciò stesso molto consapevoli dei pericoli che corrono, più prudenti dunque e attenti a ogni eventuale minaccia a un solido equilibrio del terrore.

Di fronte a così antitetici, ma certo tutt'altro che insostenibili, argomenti conviene - invece che esprimere predilezioni per l'una o l'altra soluzione - sforzarsi di cogliere nella storia dell'ultimo trentennio i segni, se ve ne sono, delle tendenze espresse dalla politica internazionale - la tendenza favorevole alla politica dei piccoli passi, oppure quella fondata sul consolidamento degli arsenali contrapposti - al fine di intravvedere almeno verso quale delle due direzioni la 'forza delle cose' abbia indirizzato la volontà degli Stati. Si tratta di una storia che può essere suddivisa in tre periodi ben distinti (e ciò può non essere senza ragione): il primo va dal 1963 al 1975, il secondo giunge (avendo al suo centro la decisione della NATO di installare gli 'euromissili') fino al novembre 1985 (primo incontro, a Ginevra, tra il presidente degli Stati Uniti, Reagan, e il primo segretario del Partito comunista sovietico, Gorbačëv), mentre il terzo è ancora in corso.

I tre periodi potrebbero essere ricostruiti secondo l'immagine di un pendolo, dato che, come nel caso di quest'ultimo, a un'oscillazione in un senso ne fa seguito un'altra in senso contrario, e così via. Il primo significativo accordo, raggiunto dopo anni di pazienti trattative propiziate dall'ONU, procede direttamente dal brusco mutamento di clima succeduto alla più grave delle crisi internazionali finora attraversate dall'età nucleare, quella dei missili cubani dell'ottobre 1962. Lo scampato pericolo finì allora per favorire la stesura di un Trattato per la sospensione parziale degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua (nulla più che una prova di buona volontà, dunque), firmato a Mosca il 5 agosto 1963 (dopo che nel giugno precedente Stati Uniti e Unione Sovietica avevano già siglato il più limitato accordo per l'installazione di un 'telefono rosso' tra i due governi, da utilizzare in caso di crisi allo scopo di evitare malintesi). Per quanto di portata ridotta, questi trattati incidevano effettivamente sullo stato dei rapporti tra le due superpotenze, le quali infatti pochi anni dopo potevano giungere addirittura a firmare - anche se ottenendo un piuttosto limitato consenso internazionale - il Trattato di non proliferazione nucleare (1968), dalla coloritura evidentemente autoritaria nell'intenzione, tutt'altro che velata, di costituire un elitario club nucleare.

Non si può dubitare, comunque, che quei primi accordi furono importanti, più che per il loro contenuto specifico (tant'è vero che gli esperimenti, specie sotterranei, riprenderanno e che il club atomico ha visto crescere i suoi soci), per il significato distensivo e rassicurante che assumevano. Ma era stato il compromesso politico a favorire gli accordi tecnici, oppure erano stati questi ultimi a migliorare i rapporti tra le grandi potenze? L'unica risposta plausibile - perché basata sulla storia successiva - sembra consistere nell'osservazione che i due momenti non possono venir disgiunti né tanto meno contrapposti, che cioè l'alternativa è fuorviante e che - con ogni probabilità - bisognerebbe sforzarsi di riflettere su tali eventi considerando anche la loro portata inerziale, il loro essere null'altro che elementi singoli di un più ampio e non sempre immediatamente decifrabile gioco, quello della politica internazionale, dal cui contesto globale è sempre aleatorio lo scorporo di un elemento soltanto.

La prima metà degli anni settanta poteva così celebrare il trionfo (formale più che sostanziale) del clima distensivo di questa prima fase. Infatti nel 1972 veniva firmato il SALT I (Strategic Arms Limitation Talks), dedicato alla limitazione dei sistemi di missili antibalistici (ABM) e nel 1979 veniva siglato (ma poi non ratificato dal Congresso statunitense) il SALT II, che prevedeva varie misure di reciproca limitazione quantitativa negli armamenti strategici offensivi. Ma mentre il fallimento sostanziale di quest'ultimo accordo offrirà il primo indizio dell'ingresso in una nuova fase (la seconda delle tre individuate), resta da ricordare che il successo della prima era stato coronato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), nell'ambito della quale era stato approvato un documento sulle misure idonee a sviluppare la fiducia reciproca e alcuni aspetti della sicurezza e del disarmo (Helsinki, primo agosto 1975).

Evidentemente non sempre la somma di accordi raggiunti produce risultati incrementali, perché nella seconda metà degli anni settanta una serie di dubbi e di perplessità sulla solidità dell'equilibrio strategico fu avanzata da una nuova generazione di studiosi di teoria strategica statunitensi: essi collegavano le loro preoccupazioni al tendenziale deterioramento dei rapporti tra le due grandi potenze e più specificamente alla svolta in senso aggressivo della politica estera sovietica, comprovata dagli interventi nella guerra civile in Angola e in Etiopia, dall'invasione dell'Afghanistan, dall'estensione della penetrazione in vari paesi africani e mediorientali. Queste constatazioni determinarono anche il profilarsi di una crisi teorica, che non faceva che mettere a nudo una difficoltà intrinseca della teoria della dissuasione, destinata a evidenziarsi, paradossalmente, proprio in conseguenza della sua durata, cioè del suo successo. Dagli scritti di C. Gray, K. Payne o E. Luttwak, o dalle stesse dichiarazioni ufficiali del segretario alla Difesa statunitense del tempo (C. Weinberger) appare infatti nettissimo - attraverso le formule della window of vulnerability, del retargeting, del war fighting - il timore che la fissità del meccanismo della dissuasione assoluta finisca per precludere agli Stati il ricorso ad azioni di contenimento nei confronti dell'espansionismo dell'avversario, cosa che invece si era potuta realizzare ai tempi della 'guerra fredda'. Ma quando la sproporzione tra la sfida (invasione dell'Afghanistan, ad esempio) e la punizione (attacco nucleare di rappresaglia) è troppo ampia, la potenza della dissuasione perde tutta la sua credibilità. Per ricrearla non c'è che una soluzione: mostrare all'avversario la propria capacità di adottare anche strategie alternative, di ridefinire i propri bersagli militari anche secondo logiche convenzionali, di esser disposti infine a riprendere in considerazione l'ipotesi di combattere una guerra e, in questo caso, di poterla vincere (v. Gray, 1979). Lo scopo di tutto ciò supera però il superficiale militarismo che lo circonda: mira piuttosto a riproporre, a un più alto e dunque più solido livello, la teoria della dissuasione, che si trasforma in extended deterrence (v. Gray e Payne, 1980; v. Cordesman, 1982; v. Santoro, 1984).

La principale conseguenza di questa svolta strategica fu ben chiara a tutti: si tratta infatti della decisione del dicembre 1979 in base alla quale la NATO iniziò a installare gli euromissili in risposta all'avvenuto spiegamento degli SS-20 sovietici, una decisione che metteva in forse gli sforzi compiuti per un ventennio a favore della realizzazione pratica del controllo degli armamenti, in quell'accezione almeno che lo considera come il volano che le grandi potenze nucleari utilizzano per mantenere inalterato l'equilibrio delle forze. Se la crisi del 1979 segnò il punto più critico dei rapporti tra i due grandi blocchi militari, gli anni successivi furono però caratterizzati da un rinnovato attivismo diretto al ristabilimento di un clima idoneo a riportare gli Stati nucleari attorno al tavolo delle trattative. Il 1981 era così caratterizzato, da un lato, dall'apertura - seppure in sordina - di una nuova tornata di consultazioni (gli START, Strategic Arms Reduction Talks) e, dall'altro, dalla proposta fatta dal presidente degli Stati Uniti Reagan, nel mese di novembre dello stesso anno, a favore della cosiddetta 'opzione zero', cioè il ritiro bilaterale delle armi nucleari dall'Europa (che non poteva a sua volta non creare nuove e vivaci polemiche tra strateghi di qua e di là dell'Atlantico relativamente al decoupling minacciato, cioè all'eventuale 'sganciamento' degli Stati Uniti dagli alleati europei; v. Ravenal, 1982; v. Thompson, 1982). Due anni dopo giungeva poi l'annuncio (23 marzo 1983) della decisione statunitense di realizzare la Strategic Defence Initiative (altrimenti nota come 'scudo spaziale'), intesa a rendere addirittura invulnerabile lo Stato che la adottasse, sconvolgendo così le fondamenta stesse della logica dissuasiva, legate alla reciproca vulnerabilità delle parti (v. Cesa, 1987; v. Vellano, 1988).

Per fortuna, il costo dello scudo spaziale risulta talmente esorbitante per qualsiasi Stato che la portata dirompente della proposta ne esce ridimensionata, fino a far dubitare che essa sia stata avanzata più come strumento di rinnovata pressione che in vista di una immediata attuazione. Ma questa non è l'unica novità di quel periodo: l'ascesa al potere di Michail Gorbačëv pare infatti destinata a modificare sensibilmente il rapporto politico-strategico tra le due massime potenze del mondo, tant'è vero che con il 1985 si apre una nuova fase di incontri al vertice, culminata l'8 dicembre 1987 nel trattato INF (Intermediaterange Nuclear Force) firmato a Washington da Reagan e Gorbačëv, che decreta in sostanza lo smantellamento dei rispettivi 'euromissili'.

Questo trattato è inoltre corredato da una clausola davvero rivoluzionaria, la cui portata innovativa può esser colta soltanto da chi si rifaccia alle polemiche che nel mondo occidentale per decenni hanno appesantito il dibattito sull'utilità di una qualsiasi forma di controllo degli armamenti, a causa del rifiuto sovietico di accettare qualsivoglia ispezione sul territorio dell'URSS. Gli accordi di Washington prevedono invece l'accettazione di accurate e reciproche verifiche nelle singole basi di installazione degli euromissili (il che in effetti è avvenuto dopo pochi mesi), dimostrando che nella politica militare dell'età nucleare si è realizzata davvero una svolta storica.

4. Conclusioni: politica e sicurezza

Al confronto con i danni che produrrebbe l'uso di armi nucleari, quelli prodotti dagli armamenti convenzionali appaiono ben poca cosa; ma a ben vedere, è proprio a causa di quest'ultimo tipo di armi che le guerre hanno continuato a scoppiare e a esser combattute anche dopo la seconda guerra mondiale, il che mette in evidenza il nesso strategico che intercorre tra i due livelli di armamento, nucleare e convenzionale: qualsiasi programma di controllo degli armamenti rischia di svuotarsi di ogni significato se - al di sotto dell'ombrello nucleare - la produzione e l'impiego di armi convenzionali si mantengono costanti. Le grandi potenze, del resto, nelle loro trattative dirette non fanno spazio a proposte di controllo delle armi destinate alle guerre ordinarie, nonostante che i livelli produttivi debbano essere certamente alti, se nel 1986 si potevano contare ben 36 conflitti militari in corso nel mondo e se il giro d'affari dei principali esportatori era, sempre nel 1986, di 31.460 milioni di dollari (v. SIPRI, 1987). Basta osservare che tale spesa si riferisce esclusivamente a conflitti del Terzo Mondo, che quasi la sua metà è assorbita dall'area mediorientale, che il 53% delle esportazioni mondiali avviene ad opera dei paesi più industrializzati dell'Occidente (mentre il 33% del mercato tocca all'Unione Sovietica) per apprezzare la gravità del problema e nello stesso tempo la particolare difficoltà di un suo eventuale ridimensionamento: come controllare un così imponente fenomeno, un così redditizio mercato? Più in generale, il progresso della politica distensiva - che indubbiamente si è realizzato nel corso del quarantennio passato - può essere acquisito come il segnale dell'ingresso del mondo contemporaneo in un'età pacifica, o quanto meno più sicura di ogni altra del passato? Esiste qualche garanzia che il pendolo abbia interrotto la sua oscillazione, fermandosi sul versante più rassicurante, e non debba più riprendere la corsa verso quello della tensione? Non si può essere accusati di diffidenza se si argomenta che "è tanto più probabile che vengano negoziati degli accordi di controllo degli armamenti tra nazioni che sono sostanzialmente soddisfatte del loro status nel sistema internazionale", e che quindi "gli accordi tendono a essere tanto più negoziabili quanto meno sono necessari" (v. Kruzel, 1986, pp. 202 e 200), né d'altra parte sembra che la teoria strategica dominante si lasci troppo facilmente convincere ad abbassare la guardia: per Schelling nessun consiglio è migliore di quello di non rinunciare all'idea che "il costo di una guerra nucleare rappresenta una base di pace più sana che quella degli sforzi per crearsi delle difese" (v. Schelling, 1985, p. 233); un altro recente bilancio si conclude sostenendo che per ora la miglior garanzia per l'ordine mondiale è rappresentata da una stabile e reciproca dissuasione, per quanto limitata (v. Edwards, 1986, p. 116).