Armenia

Vedi Armenia dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

L’Armenia è una piccola repubblica del Caucaso meridionale indipendente dall’Unione Sovietica dal settembre 1991. Nonostante l’istanza indipendentistica sia stata, in Armenia, più profonda e diffusa rispetto a quanto avvenuto nelle altre ex repubbliche socialiste sovietiche, l’indipendenza non ha portato ad un allontanamento di Yerevan dalla sfera di influenza politica e militare di Mosca.

Sebbene l’Armenia non sia stata direttamente interessata dai movimenti secessionistici della regione caucasico-meridionale, il sostegno assicurato ai separatisti armeni nel conflitto del Nagorno Karabach si è tradotto, di fatto, in un conflitto interstatale con l’Azerbaigian. In questo contesto, al sostegno garantito dalla Turchia al vicino azero, ha fatto da contraltare il rilancio dell’intesa strategica tra Russia e Armenia che, se da un lato ha garantito la vittoria militare sul campo e la successiva creazione di un’entità statale de facto in Nagorno Karabach, dall’altra ha finito per intrappolare Yerevan in un gioco di polarizzazioni regionali i cui effetti sono tutt’oggi ancora evidenti. La questione nagornina ha ostacolato, infatti, i primi tentativi di apertura delle relazioni diplomatiche con la Turchia, dando nuovo vigore ai motivi storici di contrapposizione tra i due paesi e ostacolando i tentativi di normalizzazione dei rapporti turco-armeni, cementando il legame tra Mosca e Yerevan e facendo sì che l’Armenia non seguisse il percorso filo-occidentale imboccato da Georgia e Azerbaigian. Alla sfavorevole collocazione geografica del paese si è così sommato un più pericoloso elemento di isolamento politico ed economico.

Il tentativo di rompere l’isolamento geopolitico ha indotto Yerevan – prima ancora che ad aprire canali di dialogo con Ankara – ad approfondire i legami con la Nato e l’Unione Europea (Eu), con la quale collabora nell’ambito della ‘Politica europea di vicinato’ e del ‘Partenariato orientale’. Inoltre, grazie anche alla presenza di un’influente diaspora (stimata in circa 8 milioni di armeni), il paese ha tradizionalmente beneficiato di solidi rapporti con gli Usa.

L’architettura costituzionale accentra nella carica del presidente della Repubblica notevoli poteri e influenza: eletto per un mandato quinquennale rinnovabile una sola volta, determina la politica estera del paese, nomina e revoca l’esecutivo, e può sciogliere il Parlamento, oltre che nominare il presidente e i membri della Corte costituzionale e delle Corti d’appello.

A dimostrazione della continuità politico-istituzionale tra l’Armenia e il Nagorno Karabach e della rilevanza della questione nagornina sul processo di state building armeno, gli ultimi due presidenti della Repubblica provengono dalla regione contesa. Non a caso, la cosiddetta ‘lobby del Karabach’ occupa molte delle cariche istituzionali più elevate.

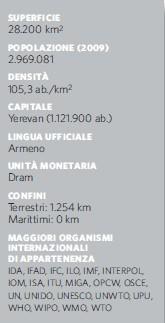

Il Parlamento armeno, unicamerale, è composto da 131 deputati, 90 dei quali eletti proporzionalmente sulla base delle liste di partito, mentre i restanti 41 con voto popolare in collegi uninominali. Nella tornata elettorale del maggio 2012, il Partito repubblicano armeno (Rpa), guidato dal presidente Sargsyan, si è confermato come principale forza politica del paese, ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari e dando vita a un governo monocolore. Il Partito repubblicano armeno aveva già guidato la coalizione governativa nel quinquennio 2007-12 con il sostegno del partito Stato di diritto e di Armenia prospera (Bhk), oggi all’opposizione. Dalla coalizione di governo uscente si era invece ritirata la Federazione rivoluzionaria armena (Arf), formazione nazionalista e tradizionalmente vicina alle posizioni della diaspora, in segno di protesta per l’apertura incondizionata al dialogo con la Turchia. Ulteriore novità introdotta dalle elezioni del maggio 2012 è stato l’ingresso in Parlamento del Congresso nazionale armeno (Anc), guidato dall’ex presidente Levon Ter-Petrosyan.

Popolazione, società e diritti

L’Armenia è il paese etnicamente più omogeneo della regione caucasica. Il 95% della popolazione

è armena, mentre la restante parte è formata da Russi (2%), Curdi (2%) e Azeri (1%). Si stima tuttavia che circa 200.000 Azeri abbiano lasciato il paese a seguito del conflitto in Nagorno Karabach. All’omogeneità etnica corrisponde un’omogeneità confessionale: la quasi totalità della popolazione appartiene alla Chiesa apostolica armena, chiesa autocefala ed elemento centrale dell’identità nazionale. Benché l’Armenia proibisca le attività di proselitismo religioso, la libertà di culto è garantita.

Della crescita economica che ha caratterizzato il paese dopo il 2000 non ha beneficiato la gran parte della popolazione: secondo la Banca mondiale, ancora nel 2010 il 36% di essa viveva infatti sotto la soglia nazionale di povertà. Ciò ha comportato un massiccio fenomeno migratorio. Secondo i dati della Banca mondiale, sarebbero oltre 870.000 gli Armeni all’estero (soprattutto in Russia, Usa e Ucraina): una parte consistente della popolazione nazionale attualmente residente.

Nonostante gli emendamenti costituzionali del 2005 abbiano ridotto i poteri della presidenza e attribuito maggior indipendenza al potere legislativo e giudiziario, questi ultimi rimangono soggetti alle pressioni politiche dell’esecutivo. La corruzione e la commistione tra potere politico ed economico restano inoltre problematiche ampiamente diffuse e non efficacemente affrontate dai governi armeni, nonostante le pressioni internazionali.

Per quanto ancora lontani dagli standard internazionali, i processi elettorali in Armenia hanno fatto segnare nel corso degli anni un progressivo miglioramento in termini di trasparenza e inclusività. Ciò è emerso in particolar modo dalle elezioni legislative del 2012, appuntamento tanto più delicato in ragione dei violenti scontri di piazza che avevano seguito le elezioni presidenziali del 2008. L’onda delle proteste del 2008 si era peraltro prolungata sino al 2011, nel corso del quale Yerevan è stata teatro di massicce e prolungate manifestazioni. Il giudizio generalmente positivo sulla regolarità delle elezioni del 2012 espresso dagli osservatori internazionali ha dunque rappresentato un rilevate passo avanti per il paese.

Economia, energia e ambiente

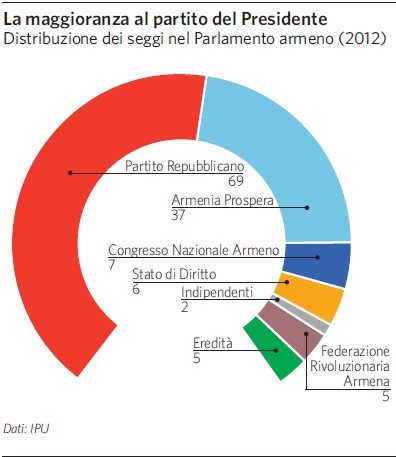

Povera di risorse strategiche e vittima del blocco economico turco e azero, l’economia armena si è sviluppata ben al di sotto delle proprie possibilità e su una base produttiva limitata – legata principalmente al settore delle costruzioni e dei servizi. Ciononostante, le riforme economiche introdotte d’intesa con il Fondo monetario internazionale nella seconda metà degli anni Novanta e un massiccio afflusso di assistenza tecnica e finanziaria hanno permesso, dall’inizio del nuovo secolo, una forte crescita economica. Tra il 2002 e il 2007 il pil armeno è cresciuto a tassi annui medi del 13%, salvo subire gli effetti della crisi internazionale e crollare, dopo una lieve flessione già nel 2008, di circa 14 punti percentuali nel 2009. La vulnerabilità dimostrata dall’economia armena rispetto alla crisi internazionale è in parte legata al peso delle rimesse, crollate del 25% circa nel 2009 rispetto al 2008.

L’economia armena ha scontato anche gli effetti della crisi in Russia, il principale partner commerciale del paese. Nelle previsioni 2013, il pil dovrebbe mantenere un trend positivo crescendo del 4,3%, trainato dal settore industriale e minerario. A sostenere la crescita ha contribuito anche la netta ripresa dei flussi di rimesse dall’estero, che nel 2011 hanno superato i livelli precedenti alla crisi (1994 milioni di dollari, pari al 16% del pil).

La produzione energetica si basa principalmente sul settore idroelettrico e sul nucleare. Yerevan ha ereditato dall’Unione Sovietica la centrale nucleare di Metsamor, che fornisce circa il 40% dell’elettricità consumata dal paese. Nonostante le pressioni statunitensi, europee e turche per la chiusura di un impianto ormai obsoleto e la progettazione di uno nuovo (in collaborazione e con capitali russi), le autorità armene hanno escluso la possibilità di de commissionare la centrale entro il 2016.

Priva di riserve di idrocarburi, l’Armenia importa circa il 75% del proprio fabbisogno energetico, principalmente dalla Russia. La contrapposizione all’Azerbaigian e alla Turchia ha difatti tagliato il paese dalle rotte energetiche tra il Caspio e i mercati occidentali. Elevata dipendenza da Mosca tradottasi nella progressiva cessione della rete infrastrutturale energetica e ferroviaria del paese a imprese russe. A mettere a rischio la sicurezza energetica nazionale contribuisce inoltre la dipendenza dallo snodo d’approvvigionamento georgiano. La conseguente vulnerabilità rispetto all’andamento delle relazioni russo-georgiane ha indotto Yerevan ad approfondire la cooperazione energetica con l’Iran. Dal 2009 l’Armenia ha iniziato a importare crescenti quantità di gas dall’Iran – ripagate con esportazioni di energia elettrica – dal quale dalla primavera del 2012 sono iniziate a giungere le prime importazioni di prodotti petroliferi. È inoltre allo studio la possibilità di costruire un oleodotto tra i due paesi.

Difesa e sicurezza

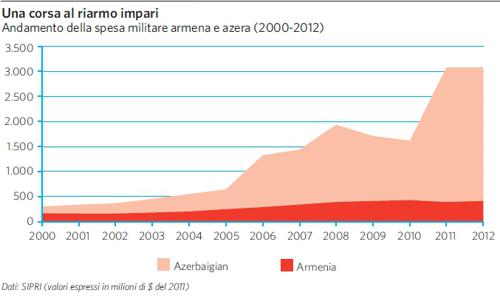

Sin dal conseguimento dell’indipendenza e in stretta connessione con il conflitto in Nagorno Karabach, le politiche di difesa armene si sono fondate sull’alleanza con la Russia. D’altra parte, le ingenti risorse finanziarie che l’Azerbaigian ha potuto devolvere alla spesa militare, forte dei proventi dal settore energetico, hanno fortemente sbilanciato il potenziale militare dei due paesi.

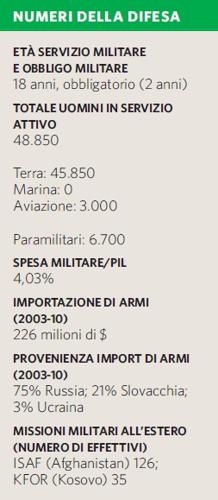

La cooperazione militare armeno-russa si esplica sia sul piano bilaterale, che su quello multilaterale. L’Armenia, infatti, ospita una base militare russa a Gyumri – la più importante dell’area con i suoi 3000 uomini in servizio – in seguito a un accordo venticinquennale del 1995 rinnovato, nel 2010, fino al 2044. Inoltre, in base ad un memorandum di cooperazione strategico-militare firmato la scorsa estate, Mosca implementerà la sua presenza militare nel paese in cambio di assistenza tecnica e della vendita di armi a Yerevan. Il paese fin dal maggio 1992 è tra i firmatari del Trattato di sicurezza collettiva della Comunità degli stati indipendenti (Cis), sostenendo la sua istituzionalizzazione in organizzazione internazionale, il Csto, nel 2002 e i successivi tentativi di ampliarne le prerogative.

Nel tentativo di attuare un ‘principio di complementarità’ nelle politiche di difesa che consentisse all’Armenia di perseguire un più bilanciato corso di cooperazione internazionale alla sicurezza, a partire dal 2005 Yerevan ha rafforzato l’interazione con la Nato, collaborando principalmente alla riforma del settore della difesa e sicurezza attraverso la sottoscrizione di Individual Partnership Action Plans biennali (2005, 2008 e 2011). Dal 2004 l’Armenia contribuisce inoltre alla missione Kfor in Kosovo e dal 2010 a quella Isaf in Afghanistan – nel 2011 ha triplicato il proprio contingente (da 40 a 126 militari). A seguito della conclusione delle operazioni militari in Iraq e sino a tutto il 2008, l’Armenia ha inoltre contribuito alla missione di stabilizzazione del paese, con contingenti militari operanti sotto comando polacco.

L’Armenia tra Mosca e Bruxelles

Dopo gli anni Novanta, con l’implosione dell’Unione Sovietica, l’Unione Europea (EU) ha provato

ad espandere la propria influenza nello spazio post-sovietico. Grazie alla politica di Partenariato orientale (EAP), l’EU ha impostato relazioni amichevoli e stabili con Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina e Bielorussia. Tra gli stati maggiormente interessanti dall’EAP l’Armenia, al pari dell’Ucraina, gioca ancora oggi un ruolo di primo piano in questo braccio di ferro geopolitico tra l’EU e la Russia. Infatti, negli anni si sono celebrati numerosi negoziati fra EU e Armenia finalizzati all’accordo di associazione con quest’ultima. Tuttavia, con la Dichiarazione di Mosca del 21 settembre scorso, Yerevan pare aver legato sempre più la propria sfera di influenza alle organizzazioni regionali di cui la Russia è promotrice (come ad esempio la Comunità economica eurasiatica e l’Unione doganale eurasiatica) rinunciando, almeno per il momento, alla prospettiva di una maggiore integrazione con l’EU. Orientamento, questo, che ha colto di sorpresa non solo la maggioranza degli armeni – comunque divisi tra europeisti e filorussi – ma anche i rappresentanti per la politica estera dell’EU spiazzati dalla scelta del presidente Sargsyan. Da un lato le difficili relazioni con Turchia e Azerbaigian, dall’altro le tensioni nagornine e i temi legati alla dipendenza energetica, hanno spinto le autorità armene a ridefinire le proprie priorità strategiche privilegiando il solido rapporto con la Russia al cammino dell’accordo di associazione con l’EU. La scelta armena di rinsaldare il legame con Mosca si inserisce all’interno del processo di riorientamento dei rapporti tra EU e Russia.