AUSTRIA

Austria

'

(V, p. 458; App. I, p. 196; II, i, p. 311, III, i, p. 176; IV, i, p. 196; V, i, p. 273)

Geografia umana ed economica

di Claudio Cerreti

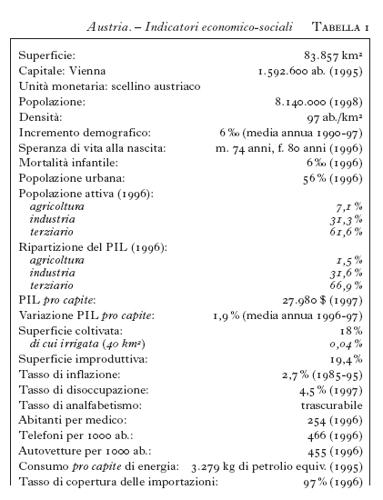

Con una popolazione stimata (1998) di circa 8.140.000 ab., l'A. ha continuato a registrare una lenta progressione demografica dovuta - in forte prevalenza - all'immigrazione straniera degli anni Novanta dai paesi dell'area balcanica e dalla Turchia, mentre la crescita naturale è irrilevante. La maggiore incidenza del fenomeno migratorio ha contribuito a sbilanciare, rispetto al passato, l'equilibrato modello di crescita del paese, innescando in campo economico e sociale processi di riaggiustamento non sempre indolori, come sembrano dimostrare episodi, circoscritti, di intolleranza e di xenofobia che da molto tempo non era dato registrare in Austria. L'adozione di regole più restrittive nei confronti dell'immigrazione e le prospettive aperte all'A. dall'ingresso nell'UE (1° gennaio 1995) paiono avere attenuato le tensioni.

L'adesione all'UE è stata resa possibile, sul piano internazionale, dalla dissoluzione del Patto di Varsavia e quindi dalla fine della particolare condizione di equidistanza tra i blocchi occidentale e orientale imposta all'A. dopo la Seconda guerra mondiale e sulla quale vigilava con speciale attenzione l'Unione Sovietica. Sul piano interno, invece, e in particolare sotto il profilo economico, l'adesione all'UE rappresentava un obiettivo strategico, in grado di rivalutare la posizione geografica dell'A., al centro dei flussi di relazioni intraeuropee (già nel 1995 i paesi dell'Unione fornivano il 72% delle importazioni austriache e acquistavano oltre il 65% delle esportazioni e, in entrambi i casi, la Germania figurava da sola per oltre la metà dei totali). Inoltre, tra il 1995 e il 1996 gli investimenti provenienti dall'UE si sono decuplicati.

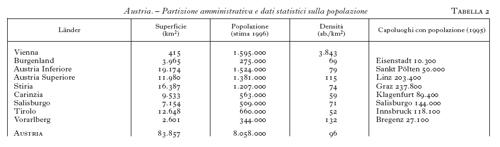

Condizioni economiche

Nella struttura territoriale dell'economia austriaca si è avviato un processo di riorganizzazione proprio in virtù della crescente integrazione funzionale con la Germania da un lato e l'Italia dall'altro. Al riassetto produttivo fa riscontro quello insediativo: le grandi città hanno mostrato una tendenza a ridurre il proprio peso demografico (a metà degli anni Novanta la popolazione urbana raggiungeva appena il 56% del totale) a vantaggio delle città intermedie e dei fiorenti piccoli centri situati nelle regioni occidentali, nella striscia di territorio posta tra Germania e Italia. Sul piano economico, il relativo isolamento in cui si trovava l'A., l'opportunità di indirizzare capitali austriaci a sostegno dei nuovi Stati dell'Europa orientale, nonché i contraccolpi della sfavorevole congiuntura internazionale, avevano comportato nei primi anni Novanta un rallentamento della crescita, interrotto e invertito nel 1994: a partire da quell'anno il PIL globale ha presentato un andamento positivo, anche se non molto vivace, mentre quello medio per abitante ha raggiunto valori elevati. Alla fine degli anni Novanta l'inflazione è rimasta sotto controllo, la disoccupazione - dopo un'impennata negli anni precedenti - è tornata a livelli molto bassi e la bilancia commerciale, pur sempre deficitaria, ha presentato un disavanzo progressivamente in calo.

Come area di transito per gli scambi fra Germania (e paesi settentrionali) e Italia (e paesi mediterranei), l'A. ha accresciuto la sua importanza, sia per essere privilegiata rispetto alla Svizzera (rimasta fuori dall'UE), sia per avere avviato la riorganizzazione del sistema dei trasporti di transito. Sono tornati a prevalere i flussi su rotaia per ridurre gli effetti negativi del costante aumento di traffico (inquinamento, congestione stradale), e contribuire alla crescita del comparto turistico (oltre 17 milioni di visitatori nel 1996). I comparti industriali più rilevanti sono rimasti quelli metalmeccanico, chimico, tessile e dell'abbigliamento, siderurgico, in larga misura destinati all'esportazione. Nella composizione del PIL, come in quella della popolazione attiva, si è confermata la prevalenza del settore terziario, nel cui ambito grande sviluppo hanno avuto i servizi finanziari; significativa è risultata la relativa tenuta delle attività agricole.

bibliografia

L. Greunz, L'intégration de l'Autriche dans l'Union Européenne, in Revue d'économie régionale et urbaine, 1994, 4, pp. 767-94.

H. Leo, Transfer sciences and the Austrian system of innovation, in Empirica, 1994, 3, pp. 271-83.

C. Keuschnigg, W. Kohler, Austria in the European Union: dynamic gains from integration and distributional implications, in Economic policy, 1996, 1, pp. 155-211.

E. Talos, G. Falkner, EU-Mitglied Österreich, Wien 1996.

E. Lichtenberger, Zur geostrategischen Lage Österreichs in Europa, in Mitteilungen der Österreichischen geographischen Gesellschaft, 1997, pp. 47-75.

Storia

di Luisa Azzolini

La progressiva erosione del consenso attorno ai partiti della 'grande coalizione' tra la Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) e la Österreichische Volkspartei (ÖVP), al governo dal 1987, ha caratterizzato la situazione politica degli anni Novanta, consentendo la rapida ascesa della Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), guidata da J. Haider, che, miscelando sapientemente appelli populistici alla democrazia diretta con un'ideologia xenofoba, ha saputo ben interpretare a fini elettorali il distacco crescente della popolazione dalla classe dirigente, il clima di instabilità indotto dalla recessione economica dei primi anni Novanta e i timori per la crescente immigrazione.

L'adesione attraverso referendum all'Unione Europea, nel giugno 1994, consacrata dai partiti di governo come una loro vittoria politica, ha arrestato in realtà solo temporaneamente il processo in atto. L'ingresso dell'A. nell'Unione Europea infatti ha imposto misure economiche che hanno contribuito a smantellare quella 'democrazia economica', perno della stabilità politica nei decenni precedenti, mentre la necessaria ridefinizione del concetto di neutralità nell'ambito delle istituzioni comunitarie e la sottoscrizione, nel 1995, del programma Partnership for Peace (PfP) della NATO rischiavano di tradursi in una forte perdita di identità da parte di un paese che, come l'A., nella neutralità trova un importante fattore di coesione nazionale.

Le elezioni generali dell'ottobre 1990 decretarono il successo della FPÖ, che passò da 17 seggi a 33, essenzialmente ai danni della ÖVP che perse 17 seggi, mentre la SPÖ ottenne 81 seggi attestandosi sul livello delle elezioni precedenti. La straordinaria ascesa del partito di Haider incoraggiò la formazione di un gabinetto di coalizione SPÖ-ÖVP sotto la guida del socialista F. Vranitzky, che metteva momentaneamente in secondo piano le ragioni di contrasto fra i due partiti soprattutto in materia di politica economica. La campagna elettorale dai toni accentuatamente xenofobi condotta da Haider, tuttavia, ebbe una parziale ricaduta anche sull'azione del governo, che nel dicembre 1991 varò una legge restrittiva sull'immigrazione, negando (unico paese in Europa) asilo politico a chi ne facesse richiesta senza possedere un documento di identità. Negli stessi mesi il rafforzamento di movimenti di matrice neo-nazista spinse il Nationalrat a emendare la legislazione antinazista e a rendere penalmente perseguibile la negazione dell'olocausto.

Il declino della ÖVP sembrò arrestarsi nelle elezioni presidenziali dell'ottobre 1992 quando, al ballottaggio, il popolare Th. Klestil vinse sul socialista R. Streichen. La presidenza Klestil segnò un immediato miglioramento nelle relazioni internazionali dell'A., inficiate fra il 1986 e il 1991 dalla presenza di K. Waldheim, la cui comprovata conoscenza delle atrocità commesse dai nazisti mentre era ufficiale della Wehrmacht non lo aveva spinto a ritirarsi prima della regolare scadenza del mandato presidenziale. Klestil inaugurò un'attiva stagione di visite ufficiali allo scopo di favorire buoni rapporti con le democrazie dell'Est europeo nonché con i paesi dell'UE, proponendo, al contempo, una revisione di fatto del proprio ruolo che spingeva l'A. verso un modello di repubblica presidenziale.

L'ingresso dell'A. nell'Unione Europea, fortemente voluto dalla SPÖ e dalla ÖVP e altrettanto radicalmente avversato dalla FPÖ, catalizzò il dibattito politico e l'attenzione dell'opinione pubblica fino al referendum popolare del 12 giugno 1994, che diede una consistente maggioranza al partito del sì (66,39% dei votanti, con un tasso di partecipazione dell'81,2%). L'esito del referendum, che era stato preceduto da una campagna elettorale dai toni allarmistici tesa a dimostrare i presunti effetti devastanti dell'esclusione o dell'inclusione dell'A. nell'Unione Europea, venne generalmente interpretato come espressione di un consenso generale alla politica del governo e come l'inizio del declino del partito di Haider. Viceversa, le elezioni politiche dell'ottobre 1994 sembrarono dimostrare l'esatto contrario: la SPÖ perse 15 deputati, la ÖVP 8, mentre la FPÖ ne guadagnò 9 passando a 42; i verdi ottennero 13 seggi e il Liberal Forum, sorto nel 1993 da una scissione della FPÖ e potenzialmente rivolto allo stesso elettorato dei popolari, fece il suo ingresso in Parlamento con 10 seggi. Di fatto, passata l'euforia per il referendum, i partiti al governo si erano trovati a scontare proprio quelle scelte determinate dall'ingresso dell'A. nell'Unione Europea e dall'adeguamento progressivo ai parametri di Maastricht, scelte che si erano tradotte in una svolta neoliberista, in una politica di privatizzazione in tutti i settori e in un drastico ridimensionamento dello stato sociale. Gli effetti positivi di tali misure in termini di riduzione del disavanzo pubblico non avevano impedito che il tradizionale elettorato socialista e popolare manifestasse il proprio scontento per quella che era stata annunciata come un'importante conquista sociale, ma che al momento si era concretizzata in una politica di sacrifici e di austerità. Sul versante opposto, il partito di Haider aveva avuto buon gioco a impostare la campagna elettorale su temi che potevano avere grande impatto sul pubblico, come la lotta alla corruzione, la proposizione di un modello di democrazia referendaria lontana dal concetto di rappresentanza parlamentare (modello per certi versi gradito al presidente della Repubblica Klestil) e la richiesta di ulteriori restrizioni all'immigrazione.

Nonostante la perdita di consensi, la SPÖ e la ÖVP formarono un nuovo governo di coalizione sotto la guida di F. Vranitzky. Il neoministro delle Finanze, F. Lacina, perseguì una politica rigorosamente basata sui tagli alla spesa pubblica, che gli guadagnò l'opposizione dei sindacati e inasprì i contrasti già esistenti in seno alla maggioranza sui tempi di attuazione della riduzione del deficit. Le dimissioni di Lacina nel marzo 1995, seguite da un ampio rimpasto ministeriale, non riuscirono a impedire il collasso della coalizione e il ricorso a nuove elezioni generali in dicembre. In modo piuttosto sorprendente l'elettorato confermò la propria fiducia ai partiti al governo che recuperarono qualche seggio, mentre la FPÖ ne perse due. Che il 'movimento' di Haider - rinominato Die Freiheitlichen nel gennaio 1995, per sottolineare il distacco da una concezione della politica imperniata sui partiti tradizionali - avesse tuttavia subito solo un arresto temporaneo, venne ampiamente dimostrato alle prime elezioni europee che si tennero nell'ottobre 1996: la polemica contro l'UE e in particolare contro l'unione monetaria fruttò a Haider il miglior risultato mai conseguito con il 27,6% dei suffragi, mentre la SPÖ con il 29,1% ottenne per la prima volta un risultato inferiore alla ÖVP, che si attestò sul 29,6%. Contemporaneamente la SPÖ perse la maggioranza assoluta (che deteneva dalla fine della guerra) nelle elezioni municipali di Vienna, mentre i Freiheitlichen aumentarono la propria rappresentanza. In queste circostanze Vranitzky decise di dimettersi nel gennaio 1997 lasciando la carica di cancelliere e di presidente della SPÖ all'ex ministro delle Finanze V. Klima. Le elezioni presidenziali dell'aprile 1998 confermarono nella carica Klestil, che con il 63,5% dei suffragi prevalse nettamente su G. Knoll, candidata socialdemocratica (13,5%).

La crisi del partito socialista e la fase di assestamento attraversata dai verdi trasformavano i Freiheitlichen di Haider in potenziale ago della bilancia della politica austriaca in qualità di possibile partner per la ÖVP. Le caratteristiche ideologiche, tuttavia, rendevano il movimento di Haider un alleato alquanto problematico: antieuropeista, xenofobo e liberista a oltranza, esso riusciva a far leva sull'elettorato di un paese che godeva di una relativa stabilità economica, ma che si sentiva minacciato dall'afflusso costante di immigrati, i quali - con l'apertura delle frontiere con l'Est europeo - erano aumentati fino a costituire il 6,6% della popolazione (dati riferiti al 1995). Nel corso degli anni Novanta, e non senza implicazioni per quanto indirette con la politica aggressiva di Haider, si assisteva in A. alla recrudescenza di violenze xenofobe a sfondo nazista: dopo la consegna nel corso del 1993 di lettere minatorie a personalità pubbliche schierate a favore dei diritti delle comunità di immigrati, nel febbraio 1995 l'esplosione di una bomba in un campo di zingari provocò quattro morti. Le elezioni dell'ottobre 1999, che registrarono un sensibile calo dei votanti, segnarono una decisa affermazione del partito di Haider (FPÖ); quest'ultimo, infatti, conquistò 52 seggi. Mentre i popolari dell'ÖVP rimanevano sostanzialmente stabili (da 53 a 52 seggi), il partito socialdemocratico (SPÖ) subiva una netta sconfitta passando da 71 a 65 seggi.

Nel giugno 1992 l'A. raggiunse un accordo definitivo con l'Italia sull'autonomia delle popolazioni di lingua tedesca del Trentino-Alto Adige. Ottenuto un pacchetto contenente 137 misure speciali di tutela e l'assicurazione di poter regolare eventuali controversie di fronte al tribunale internazionale dell'Aia, il governo austriaco ha chiuso la vertenza sull'Alto Adige aperta all'ONU nel 1960. Promosso e sostenuto dalla SPÖ e dalla ÖVP e malvisto dalla FPÖ, l'accordo sull'autonomia garantiva, secondo l'opinione dell'allora vicecancelliere E. Busek, i più ampi diritti possibili a una minoranza all'interno di uno Stato sovrano.

bibliografia

G. Krah, Die Freiheitlichen unter Jörg Haider. Rechtsextreme Gefahr oder Hoffnungstrager für Österreich?, Frankfurt am Main-New York 1996; F. Schandl, G. Schattauer, Die Grünen in Österreich. Entwicklung und Konsolidierung einer politischen Kraft, Wien 1996; Das Weltbild des Rechtsextremismus: die Strukturen der Entsolidarisierung, hrsg. H. Reinalter, F. Petri, R. Kauffmann, Innsbruck 1998.