Democrazie e democratizzazioni

Con la fine del Novecento crolla definitivamente l’idea che la democrazia sia un tipo di regime politico possibile e praticabile solo nell’area degli stati occidentali, ossia Europa, Americhe e mondo anglosassone. In un certo senso, quella grande rivoluzione democratica preconizzata da Alexis de Tocqueville, un po’ meno di due secoli fa, sembrerebbe oggi aver trovato una sua quasi compiuta realizzazione con l’affermarsi di principi, istituzioni e procedure democratiche in paesi del mondo culturalmente lontani e geograficamente eccentrici rispetto al mondo occidentale. Gli interrogativi non riguardano solo l’effettivo successo di questo processo di espansione della democrazia, che implica evidentemente una valutazione sia della quantità dei paesi coinvolti, sia della qualità e del modello di democrazia che poi si afferma nei vari scenari nazionali, ma anche gli effetti che un simile fenomeno potrà avere sull’intera politica internazionale.

Sul primo aspetto si rimanda al testo più oltre e alla sua conclusione. Qui si deve solo anticipare che l’espansione della democrazia nel mondo non ha prodotto ovunque un modello uniforme di democrazia, ma ha avuto come risultato – lo vedremo più avanti – anche la formazione di molte pseudo-democrazie o regimi ibridi che, se in larga parte costituiscono un’evoluzione e un progresso rispetto ai regimi autoritari o totalitari precedenti, dall’altra non rappresentano ancora democrazie liberali compiute. Si pensi al caso della Russia di Vladimir Putin, ma non mancano neppure casi di degenerazioni di regimi democratici (per esempio, il Venezuela di Hugo Chávez), ossia di regressioni rispetto a un assetto inizialmente democratico.

Quanto agli effetti possibili che una diffusione della democrazia nel mondo potrebbe avere sulla politica internazionale, va ricordato, per esempio, come da molti anni si indaghi sul rapporto tra democrazia e guerra e si formulino ipotesi circa una possibile funzione pacificatrice della diffusione democratica. In sostanza, se fosse vero che le democrazie sono tendenzialmente più pacifiche degli altri regimi politici, ne uscirebbe la tesi che quanto più si diffondono e sono forti le democrazie nel mondo, tanto minori sarebbero i rischi di guerra. Una tesi affascinante e suggestiva, anche perché riaprirebbe la prospettiva teorica, coltivata più volte nella storia, di un mondo armonico, pacificato e privo di conflitti. In realtà, sono molte le considerazioni e distinzioni che ‘gelano’ gli entusiasti di questa tesi (Panebianco 1997). Da un lato, se è vero che le democrazie fanno un maggiore uso degli strumenti di arbitrato e negoziazione internazionali per la risoluzione pacifica dei conflitti e un minore ricorso allo strumento bellico nei confronti delle altre democrazie e hanno una minore propensione a imbarcarsi in guerre preventive, è altresì vero che tutte le ricerche quantitative sulle guerre negano che le democrazie siano meno coinvolte in conflitti rispetto ad altri regimi politici. Si aggiunga poi che grande importanza riveste la fase della vita della democrazia. Le democratizzazioni della terza ondata hanno dimostrato, per esempio, che la fine di un regime autoritario e l’avvio di una democratizzazione possono portare alla riapertura di vecchi conflitti e anche alla guerra civile (si pensi alla fine della Iugoslavia e anche a quella dell’Urss). Inoltre, si è registrata una relazione tra guerre e cicli elettorali: difficilmente le democrazie si lanciano in imprese belliche immediatamente prima delle elezioni, onde evitare accuse di avventurismo o anche che rovesci militari possano poi causare ribaltamenti elettorali.

di democratizzazione, di questi ben 68 realizzano dei progressi dopo il 1989.

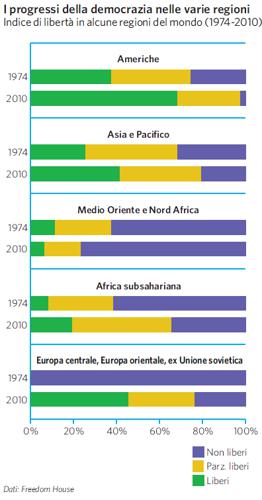

Nell’ultimo quarantennio

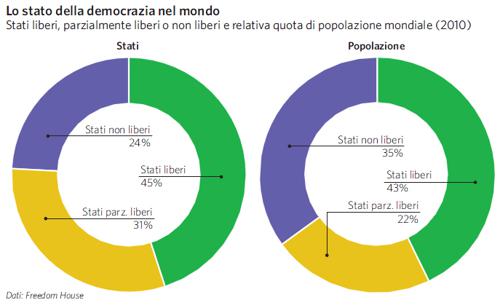

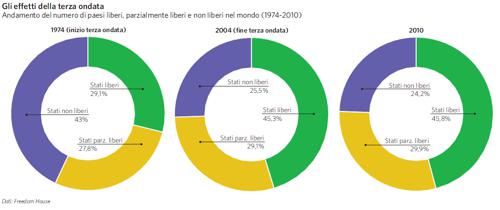

il numero di paesi ‘liberi’

è cresciuto dal 29% al 45% del totale.

Nel 2010 gli stati classificati come ‘liberi’ erano il 45%, quelli ‘parzialmente liberi’

il 31%. Nello stesso anno,

il 35% della popolazione mondiale viveva ancora

in stati considerati ‘non liberi’

Dal 2006 a oggi, il numero di paesi che hanno fatto registrare peggioramenti dell’indice di democrazia ha costantemente superato quelli che hanno fatto registrare miglioramenti.

Definire la democrazia

Nato nell’antichità, il termine ‘democrazia’ ha modificato col tempo significati e ambiti di applicabilità. La democrazia (e la libertà) dei moderni è dunque diversa da quella degli antichi in quanto rappresentativa e fondata sulla libertà e l’autonomia dell’individuo, nonché sulle funzioni dei corpi intermedi. Il significato di democrazia si precisa poi anche in relazione a una serie di altre dicotomie: tra democrazia ‘classica’ e democrazia ‘competitiva’ (Schumpeter 1954); tra democrazia ‘totalitaria’ e democrazia ‘liberale’ (Talmon 1952); tra democrazia ‘rappresentativa’ e democrazia ‘diretta’ (Bobbio 1995). Se queste contrapposizioni sono utili per mettere in evidenza le origini e le possibili articolazioni e contiguità storiche della democrazia, resta che la democrazia dei moderni di cui si parla qui è quella rappresentativa, competitiva e liberale, le cui radici vanno ricercate nell’individualismo, nel contrattualismo e nel costituzionalismo liberale.

Definire la democrazia significa anche fare i conti con le forti potenzialità normative in essa implicite. Infatti, quando si parla di democrazia è frequente che si pensi più a una nostra immagine ideale che a ciò che essa effettivamente è: quanto più le democrazie si affermano nel mondo, tanto più assistiamo a una corsa al rialzo nella definizione, dimenticandoci che dobbiamo definire un regime politico esistente nella realtà, non un modello ideale frutto delle nostre legittime speranze in un mondo migliore. Molti malintesi sulla democrazia, dunque, derivano dal fatto che c’è chi parla soltanto dell’idea e chi soltanto della realtà empirica del fenomeno. Il rischio di ‘sovraccaricare’ la definizione con aspetti normativi è frequente: si attribuiscono ai governi democratici compiti sempre più estesi, come garantire l’eguaglianza sociale, il benessere, l’istruzione di massa, l’assistenza pensionistica, la tutela della salute, un lavoro dignitoso, la casa; e ciò accresce le aspettative sulla democrazia e crea sentimenti di frustrazione se questi impegni non sono mantenuti. Visto, però, che la democrazia non è in grado di svolgere tutti questi compiti, dobbiamo sfuggire alla tentazione di considerare ogni carenza delle democrazie in questi ambiti come un fallimento della democrazia come regime, anche perché, alla fine, finiremmo per concludere che la democrazia non è realizzabile. Ne discende che l’adozione di una definizione ‘sostantiva’, basata sul contenuto delle politiche (sicurezza, eguaglianza sociale, welfare, piena occupazione, ecc.), ci porterebbe fuori strada, anche perché esistono regimi non democratici che pure promuovono politiche simili.

Il punto di partenza è quindi sempre una definizione empirica e procedurale. Per Joseph Schumpeter, «il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare» (Schumpeter 1954; trad. it. p. 279). Tale definizione permette di individuare alcuni requisiti empirici insostituibili della democrazia, anche se presta il fianco alla critica di essere ‘solo’ procedurale e formale. Si deve però ricordare che la democrazia procedurale è la conditio sine qua non di ogni esercizio e sviluppo effettivo della democrazia: sono le procedure che garantiscono la maggiore approssimazione possibile all’espressione della volontà popolare.

In sintesi, anche l’assenza di uno solo dei seguenti caratteri significa che siamo al di sotto della soglia minima di democrazia (Sartori 1987; Dahl 1971; Morlino 2003):

1. elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette;

2. suffragio universale maschile e femminile;

3. inclusione di tutte le cariche politiche nel processo democratico;

4. diritto di partecipazione per tutti i membri della comunità politica in una logica di inclusività;

5. pluralismo partitico e competizione;

6. libertà di espressione, di associazione e di opposizione, nonché rispetto per i diritti fondamentali della persona;

7. libertà e pluralismo delle fonti d’informazione.

Democrazia degli antichi e democrazia dei moderni

La libertà degli antichi (parliamo soprattutto di Atene intorno al 5° secolo a.C.) consisteva nell’esercizio diretto e collettivo della maggior parte delle funzioni della sovranità attraverso decisioni prese sulla pubblica piazza e non dava importanza, come invece si è fatto con la libertà dei moderni, alla libertà individuale: l’individuo era libero in quanto membro del corpo collettivo e aveva ben pochi margini di azione autonoma come singolo. La ‘democrazia diretta’ era possibile sia per le ridotte dimensioni spaziali e demografiche delle città greche, sia perché fondata su un’economia largamente schiavista. Questo permetteva lo sviluppo di un cittadino essenzialmente dedito alla cosa pubblica. Il concetto ateniese di cittadinanza implicava dunque un impegno totale del cittadino nell’esercizio delle funzioni legislative e giudiziarie attraverso la partecipazione diretta: tutti i cittadini dovevano partecipare, incontrarsi, discutere e decidere delle questioni riguardanti la polis. La totale sottomissione dell’individuo al corpo sociale e la subordinazione della dimensione privata a quella pubblica erano normali in un contesto che non poteva ancora avere subito le influenze del cristianesimo, del contrattualismo, della concezione dell’homo oeconomicus, dell’utilitarismo e del liberalismo. La democrazia dei moderni è, al contrario, fondata sulle libertà dell’individuo e sulla rappresentanza in entità territoriali assai più vaste quali quelle dello stato nazionale.

La democrazia deliberativa

Secondo il filosofo tedesco Jürgen Habermas la democrazia è in gran parte un metodo di comunicazione e la legittimazione democratica deriva dalla discussione libera, pubblica e razionale tra cittadini competenti, svolta in un contesto di trasparenza e di eguaglianza. Si assume che in un dibattito libero e aperto, con una spiccata predisposizione a comprendere le ragioni dell’altro, si arrivi a formulare ragionamenti e confronti che permettano alla fine il prevalere dell’argomentazione più valida e di quella più aderente all’interesse e al bene pubblico, con una particolare considerazione e rispetto per le opinioni delle minoranze. Il principio base, dunque, è quello dell’inclusione e del consenso: nelle deliberazioni pubbliche devono poter partecipare tutti coloro che ne sono interessati e il consenso legittimo è costruito non attraverso un confronto e un voto tra maggioranza e minoranza, ma mediante l’argomentazione in arene egualitarie e trasparenti.

La valutazione ponderata delle diverse proposte appare privilegiata rispetto alla ricerca di compromessi tra tesi e interessi contrapposti. Numerose le critiche alle teorie deliberative. Anzitutto quella di limitarsi a enfatizzare aspetti (la discussione libera, l’inclusione, la razionalità del confronto tra eguali) già presenti nella teoria democratica tradizionale, quindi la critica di spacciare per novità aspetti che nuovi non sono. La seconda critica è di essere eccessivamente normativa: un modello ideale, che non fa riferimento a uno specifico ordinamento politico-giuridico o al funzionamento concreto di particolari istituzioni democratiche, ma semplicemente un metodo da realizzare nei processi decisionali.

Si aggiunga, infine, che le teorie deliberative prediligono un modello di discussione articolato in piccoli gruppi, forse più adatto ai contesti micro-democratici (livelli municipali) o ai seminari accademici, ma irrealizzabile nel contesto degli stati nazionali.

Le condizioni favorevoli

Il fatto che la democrazia sia nata in Europa occidentale e nel mondo anglosassone induce a chiedersi quali siano state le condizioni storiche favorevoli. Di solito, si richiamano i processi che hanno portato all’assenza di eccessive concentrazioni di poteri, allo sviluppo mercantile e di una nobiltà indipendente, al pluralismo delle istituzioni, allo sviluppo urbano.

A questi fattori vanno aggiunte le questioni legate alla sicurezza: l’esistenza di ripetute minacce dall’esterno favorisce lo sviluppo di un potere militare troppo forte e convoglia le risorse verso la formazione di una potenza militare, a scapito di un’economia mercantile e di un’industrializzazione spontanea in un contesto di libertà di mercato.

Molti autori concordano sul fatto che l’esperienza del feudalesimo, almeno in alcuni suoi aspetti (equilibrio di poteri; pluralismo di istituzioni, di ceti e di corporazioni), e quella di alcune sue successive linee evolutive (separazione stato-chiesa, mercantilismo e sviluppo del commercio, nascita della borghesia, sviluppo di centri urbani autonomi) siano da correlarsi positivamente con la democrazia. Il capitalismo è stato uno dei fattori che più efficacemente ha impedito che lo stato divenisse l’unico imprenditore e controllore dei mezzi di produzione, creando in questo modo una disparità di potere tra governanti e governati (Sartori 1987, vol. 2, p. 360) incompatibile con uno sviluppo in senso democratico. Capitalismo ed economia di mercato hanno contribuito alla nascita delle classi medie, attore cruciale nell’ostacolare concentrazioni di potere statale, attraverso la creazione di una società civile attiva e autonoma.

In una società civile in cui si sviluppano molteplici interessi e gruppi maturano poi quelle pressioni dal basso tese ad allargare diritti e libertà e ad ampliare gradualmente l’incorporazione nel sistema politico di settori di popolazione fino a quel momento esclusi da ogni processo decisionale. Particolarmente importante è poi anche l’esistenza di un’unità territoriale o nazionale. Gli accordi sul carattere dello stato, la soluzione dei problemi di sovranità interna devono essere preliminari alla formazione di una democrazia: prima di democratizzare uno stato, occorre avere uno stato nel quale sia possibile erigere una democrazia. Le forme moderne di governo hanno nello stato il loro territorio e la loro comunità di riferimento, il che significa che una democrazia è realizzabile, dunque, solo con riferimento a un territorio all’interno del quale si forma un accordo sulle procedure e sulle regole del gioco. La presenza di una polity e del suo sistema legale diviene una condizione preliminare da cui una democrazia funzionante non può prescindere. Questo spiega perché tante democrazie di nuova formazione fanno fatica a consolidarsi o addirittura falliscono: con uno stato in crisi o reso fragile dalle circostanze, la democrazia è in seria difficoltà.

Nei contesti multinazionali la sopravvivenza della democrazia è legata agli accordi e ai patti tra le parti: un esempio virtuoso in questo senso è stato quello spagnolo degli anni Settanta, il cui punto di arrivo è costituito dalla celebrazione di elezioni ‘autonomiche’ in 13 regioni spagnole. Un caso opposto è quello russo, dove la debolezza del consenso sul nuovo assetto statale post-sovietico ha portato all’arresto del processo di democratizzazione: nell’élite russa è maturata la convinzione che l’affermarsi della democrazia avrebbe alimentato ulteriormente quel processo disgregativo dello stato che già aveva portato alla fine dell’Urss.

Seymour M. Lipset (1960; trad. it. p. 75) ha poi sostenuto l’esistenza di una forte correlazione della democrazia con lo sviluppo economico: più una nazione è benestante, industrializzata, istruita e urbanizzata, tanto più è facile che il regime sia democratico. Un paese povero aumenta le probabilità del nepotismo e del clientelismo; un paese ricco favorisce la crescita dei ceti medi e delle organizzazioni indipendenti, vede sdrammatizzare la questione della redistribuzione del reddito e aumentare l’efficienza del sistema. Non è la ricchezza in quanto tale ad aiutare la democratizzazione, ma i fattori correlati ad essa e allo sviluppo socio-economico, come il più alto livello di istruzione e una più equa distribuzione del reddito. La correlazione tra sviluppo socio-economico e democrazia ha certo una sua rilevanza, ma non può essere considerata una ‘legge’ sociale. È infatti evidente come la democrazia si stia sempre più diffondendo anche in paesi privi dei requisiti socio-economici di sviluppo. Si pensi a casi come Benin, Botswana, India, Mongolia, Namibia, Sudafrica, ma anche al caso contrario della Cina, dove a forti indici di sviluppo socio-economico non corrisponde alcuna apertura democratica.

Uno sviluppo economico equilibrato è generalmente considerato, nel lungo periodo, un fattore che facilita il consolidamento di un sistema politico democratico. Al contrario, le crisi economiche – così come una crescita troppo rapida – sono state spesso associate all’indebolimento dei regimi autoritari. Meno studiato appare invece l’impatto delle crisi economiche sul funzionamento delle democrazie mature.

La crisi economica che ha perturbato l’economia mondiale tra il 2007 e il 2010 ha non soltanto avuto effetti negativi sulla vita economica dei cittadini, ma anche sulla loro vita democratica. I paesi che sono caduti sotto il controllo delle istituzioni economiche internazionali a causa di debiti insolubili, in cambio di prestiti per salvare la loro economia hanno accettato una diminuzione nella libertà di scelta delle loro politiche pubbliche economiche e nell’autonomia della loro gestione dell’economia. Per gli stati dell’Unione Europea (Eu), questo si è verificato non solo per i paesi che hanno chiesto aiuto al Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, Efsf), ma per tutti i membri della zona euro. Ed è qui che i problemi per la democrazia si moltiplicano.

Per molti paesi, la prima fase della crisi (2007-08) ha imposto ai governi la necessità di salvare le banche in pericolo a causa dei debiti insolubili legati ai prestiti immobiliari. Per certi paesi, quali Islanda, Lettonia, Romania e Ungheria, il crollo delle banche è stato troppo ingente perché i governi fossero in grado di gestirlo, e hanno dovuto richiedere l’aiuto del Fondo monetario internazionale (Imf), dopo essersi visti rifiutati dall’Unione Europea (che poi ha raggiunto l’Imf come junior partner). In paesi come questi, che si sottomettono all’autorità sovranazionale, la democrazia soffre perché le decisioni sulle politiche pubbliche sono dettate da un’autorità esterna che mette dei diktat sui governi, che questi devono accettare se vogliono ottenere i prestiti necessari per far funzionare il paese ed evitarne il fallimento. Qui, anche se la libertà di scelta diminuisce, la democrazia non è tuttavia a grande rischio, perché il governo eletto deve fare votare il pacchetto di misure dal parlamento, e i cittadini nelle seguenti elezioni possono votare per, o contro, il governo che ha negoziato il prestito e portato avanti una linea di austerità fiscale.

Nella seconda fase della crisi (2008-09), i governi sono dovuti intervenire per salvare l’economia ‘reale’ con un pacchetto di ‘stimoli’ pubblici per far ripartire l’attività privata. In questo caso la democrazia era pienamente in funzione, poiché i governi nazionali mantenevano il controllo e le istituzioni sovranazionali svolgevano semplicemente un ruolo di consulenza e di supporto nel coordinamento delle attività.

L’ultima fase della crisi, quella iniziata nel 2010 e relativa ai debiti sovrani, quando i mercati hanno attaccato le economie con i maggiori debiti e/o deficit pubblici, ha colpito più duramente i paesi della zona euro, e in particolare quelli nella periferia meridionale dell’Unione Europea, cominciando dalla Grecia nel maggio 2010, seguita dall’Irlanda nel dicembre 2010, e dal Portogallo nel maggio 2011. La risposta dei governi alla crisi della Grecia, anche se è avvenuta all’ultimo momento - in maggio invece di febbraio 2010, a causa delle reticenze tedesche - è stata un grande passo in avanti per l’idea di solidarietà economica e di ‘gouvernance economique’ del tipo invocato già da tempo dai francesi. Il grande prestito per la Grecia - gestito dall’Unione Europea con l’Imf come junior partner - è stato seguito rapidamente dalla creazione del Efsf, che doveva proteggere gli altri paesi del sud dal contagio greco e l’euro da un colpo fatale, e poi dall’accordo sul fondo permanente, il Meccanismo europeo di stabilità (Esm), che dovrebbe entrare in funzione nel 2013. Intanto, tutti i paesi della zona euro, seguendo la leadership della Germania e della Commissione, si sono messi d’accordo su una politica fiscale di austerità e su una gestione tecnocratica dei bilanci degli stati membri della zona euro - detto il Semestre europeo.

Per quanto riguarda la Grecia e l’Irlanda, lo scambio prestiti contro libertà di politiche economiche, come già avvenuto per i paesi dell’Europa dell’Est o l’Islanda, lascia la democrazia più o meno indenne. Il rischio verrà piuttosto da cause interne, in particolare dall’instabilità politica se la situazione non migliorerà a breve, e dal fatto che restare nella zona euro con questa politica di austerità potrebbe rallentare la crescita dell’economia. Ma per tutti i paesi della zona euro, questi ultimi inclusi, c’è un altro punto interrogativo: il nuovo Semestre europeo.

Se il Semestre europeo diventa un processo tecnocratico, con dei criteri macroeconomici abbastanza automatici come nel Patto di stabilità e crescita, applicati autonomamente dalla Commissione, e se è utilizzato come bastone per forzare i paesi ‘recalcitranti’ a seguire le indicazioni anche se contro la volontà del parlamento nazionale o del popolo, il Semestre sarà antidemocratico e, alla fine, inapplicabile. Se invece il Semestre europeo diventerà un processo più aperto, con dibattiti nel Consiglio europeo e nel Parlamento europeo su proposte della Commissione che tengano conto delle differenze tra i paesi in termini di profilo economico e dell’interazione economica tra i paesi europei, e se le raccomandazioni saranno discusse e votate - pro o contro - dai parlamenti nazionali nel quadro dei rispettivi dibattiti finanziari, allora la democrazia sarà assicurata al livello nazionale e accresciuta a livello europeo.

Questo tipo di governo economico – suggerito in maniera vaga nelle proposte della Commissione europea e del Consiglio –potrebbe assicurare maggiore democrazia nei processi istituzionali e nei dibattiti pubblici, creando più legittimità per l’Unione Europea come governo sovranazionale e forse, anche, un vero senso di solidarietà economica promosso da un controllo flessibile, che incoraggerebbe spese pubbliche più responsabili e meglio indirizzate verso una crescita sostenibile.

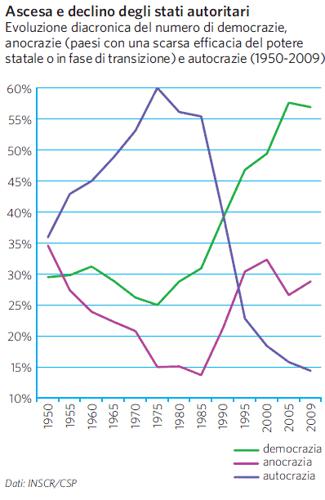

Le ondate di democratizzazione

La democrazia è stata instaurata in regioni diverse (dall’Europa alle Americhe, dall’Oceania all’Asia e all’Africa) lungo un arco di tempo che va dagli inizi del 19° secolo alla fine del 20° e sulla base di una sequenza che Samuel Huntington (1991) fissa in tre grandi ondate (tra l’inizio della prima ondata e la presumibile fine della terza corrono quasi due secoli). Ciò significa che cambiano i contesti culturali, sociali e internazionali delle democratizzazioni e con essi anche le condizioni favorevoli allo sviluppo della democrazia. Un’ondata di democratizzazioni configura un processo che investe un insieme di paesi i quali, in un arco di tempo definito, sono soggetti a una transizione da un regime non democratico a uno democratico (o semplicemente ‘più’ democratico).

La prima ondata (un insieme ben identificabile di eventi simili e simultanei, che si verificano in vari paesi tra il 1828 e il 1926 e che inaugurano i primi assetti democratici) fa seguito all’industrializzazione ed è fortemente connessa all’esigenza di incorporare nei sistemi politici degli stati dell’Occidente i nuovi ceti (operai e contadini, soprattutto) che ne erano ancora esclusi. Il ventennio tra il 1922 e il 1942 segnò poi un netto arretramento, con la crisi e il crollo delle democrazie più fragili, come Italia, Polonia, paesi baltici, Germania, Spagna: è il periodo in cui si affermano i totalitarismi e le democrazie tornano a essere un gruppo molto piccolo (12 in tutto).

La seconda e la terza ondata seguono tempi più accelerati rispetto alla prima. Nella seconda, successiva alla Seconda guerra mondiale, il numero delle democrazie torna elevato (36) e la democrazia comincia ad essere esportata e accettata anche al di fuori del mondo occidentale. Un assestamento si ha nel corso degli anni Sessanta: le democrazie nate dal processo di decolonizzazione si dimostrano fragili e non sempre capaci di governare con successo i conflitti interni; inoltre, emerge in molte aree una certa difficoltà a integrare le istituzioni militari, che spesso si impongono attraverso colpi di stato (America Latina, Africa, Grecia, Turchia).

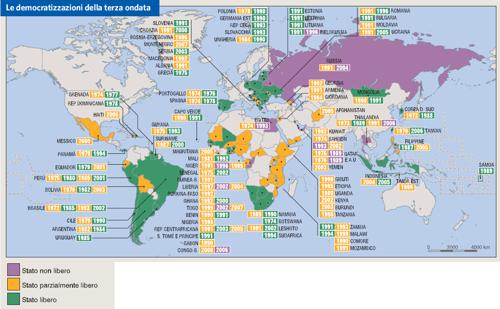

Infine, le democratizzazioni della terza ondata, iniziate nel 1974 con la ‘Rivoluzione dei garofani’ in Portogallo, coinvolgono stati di tutti i continenti, con diversi livelli di sviluppo politico e socio-economico. Inoltre, le transizioni dal comunismo alla democrazia presentano elementi di notevole difformità rispetto alle transizioni precedenti. Gli inizi risalgono agli anni Settanta, con la fine dei regimi autoritari nell’Europa meridionale (Grecia, Portogallo e Spagna) tra il 1974 e il 1978. L’ondata investe poi l’America Latina, con la fine dei regimi militari in Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, Perù e Uruguay dopo il 1979. Più tardi, verso la fine degli anni Ottanta, inizia anche una transizione democratica in Cile, che porrà fine al regime militare impostosi nel 1973. Nel 2000 si pone fine, dopo oltre settant’anni e un lento processo di liberalizzazione, anche al potere egemonico ininterrotto del Partito Rivoluzionario in Messico. Negli anni Ottanta, dopo il ritorno alla democrazia dell’India (1977), è il turno dell’Asia, con l’avvio della democratizzazione nelle Filippine (1986), in Corea del Sud (1987) e a Taiwan (1996), a compimento di un percorso iniziato con la morte di Chiang Kai-shek ventuno anni prima.

La fine del comunismo sovietico significherà anche l’apertura di prospettive di democratizzazione nell’area post-sovietica e in Mongolia. Il crollo dei regimi comunisti cambia la fisionomia dell’Europa centro-orientale anche sotto il profilo dell’assetto statale, con il passaggio dai nove stati precedenti (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Orientale, Iugoslavia, Polonia, Romania, Ungheria e Urss) a 27 stati in seguito al disfacimento dell’Unione Sovietica e della Iugoslavia, alla scissione cecoslovacca e alla riunificazione tedesca, e poi a 29 stati, dopo la divisione tra Serbia e Montenegro (2006) e la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo (2008). Negli anni Novanta si compiono passi verso la democrazia anche in Africa: le democratizzazioni del Benin e della Namibia (1991), del Sudafrica (1994), del Ghana (2000), del Mali e del Senegal (2002) e quella parziale poi interrotta dell’Angola (2002), nonché i progressi compiuti in Gabon, Mauritania, Mozambico, Nigeria, ne sono i casi più emblematici. Le rivolte del Nord Africa e del Medio Oriente nei primi mesi del 2011, dall’Algeria, alla Tunisia, alla Libia, all’Egitto, alla Giordania e alla Siria, hanno rimesso in discussione alcuni regimi autoritari, ma al momento è prematuro parlare di vere e proprie democratizzazioni.

Il problema maggiore relativo alla democratizzazione nel mondo arabo è costituito dalla totale o quasi totale mancanza di democrazia. Se infatti escludiamo il dubbio caso del Libano dall’indipendenza all’inizio della guerra civile nel 1974, il panorama è desolante. Le vicende di Tunisia ed Egitto dopo la caduta di Ben ‘Al¯ı e Mub¯arak sono ancora da determinare nel momento in cui vengono scritte queste note.

La relativa assenza di democrazie tra i paesi a maggioranza musulmana, e in particolare tra i paesi arabi, ha costituito negli ultimi anni una questione oggetto di preoccupazioni e considerazioni politiche e di disquisizioni teoriche. Un’opinione abbastanza diffusa tende a vedere la religione musulmana come incompatibile con la democrazia per il suo identificarsi con un preciso ordinamento politico e legale. Questa opinione, infinitamente discussa sul piano teorico, vede però nell’Indonesia, il più popoloso paese a maggioranza musulmana (una democrazia dal 2005, secondo Freedom House e Polity IV) un valido controesempio. Inoltre, la Turchia è secondo Freedom House sulla soglia della democrazia da alcuni anni, mentre Polity IV la valuta una democrazia addirittura dal 1985. Al tempo stesso, una cospicua minoranza musulmana non ha impedito all’India di essere, come spesso si dice, ‘la più grande democrazia del mondo’.

Avendo posto in dubbio il rapporto causale tra islam e assenza di democrazia, restringiamo la nostra attenzione ai paesi arabi, caratterizzati fino al 2010 da una persistente stabilità dei regimi politici, che li differenzia da molti altri paesi a maggioranza musulmana. Mentre molti paesi musulmani sono stati infatti caratterizzati dall’alternarsi di crisi dei regimi autoritari, instaurazioni e crisi di tentativi democratici, i regimi arabi (a partire dagli anni Cinquanta) denotano una notevole persistenza.

Infatti, a una prima fase di regimi di tipo elettorale, è seguita una fase di turbolenza: tra la fine degli Quaranta e gli anni Cinquanta i (fragili) tentativi costituzionali di Egitto, Iraq e Siria entrarono in crisi e furono sostituiti da regimi militari, con forti aspetti di mobilitazione nazionalista. Sia questi regimi, sia le monarchie passate indenni attraverso la tempesta rivoluzionaria si sono dimostrati complessivamente poco soggetti alla crisi del regime autoritario, ossia alla rottura della coalizione dominante che sostiene il regime. Qual è stata la ragione di tale stabilità? Nel caso delle monarchie del Golfo, in assenza di una forte dinamica demografica, la ragione è fin troppo semplice: l’état rentier scambia servizi - pagati con le rendite petrolifere - contro l’assenza di qualsiasi tipo di partecipazione politica. Più difficile la spiegazione per gli altri paesi, per i quali è anche difficile trovare un denominatore comune. Una spiegazione può essere data dalla scarsa legittimità delle istituzioni, se non come fornitrici di servizi o di favori. Questo ha permesso alle élites dirigenti, spesso strutturate anche nelle repubbliche in grandi famiglie regnanti estese (vedi i casi di Siria, Egitto, Libia, Tunisia), di usare una strategia di alleanze politiche e sociali variabili, rivolte ora a questo ora a quell’attore, sempre unite a una forte presenza delle mukhabar¯at, gli onnipresenti sevizi di sicurezza interna, che garantivano la repressione del dissenso e dell’opposizione.

Le politiche di apertura degli anni Novanta del secolo passato, che avevano destato molte speranze, possono essere viste proprio come una fase estrema e forse critica di tali strategie, che però lasciava dietro di sé poche alternative, e cercava in qualche modo di mettere sotto controllo per mezzo di una liberalizzazione controllata (esemplare come al solito nella storia dei popoli arabi il caso dell’Egitto) il grande pluralismo sociale, politico e ideologico del mondo arabo, che andava prendendo coscienza di sé anche attraverso lo sviluppo dei media, prime fra tutti le televisioni satellitari.

La crisi può essere vista proprio come l’esplodere dell’insostenibilità di tale strategia di repressione e alleanze a geometria variabile, probabilmente innescata dal deterioramento delle condizioni economiche e sociali provocato dalla crisi economica internazionale. Le rivolte sono anche state rese possibili dall’uso diffuso, almeno tra le giovani generazioni, delle possibilità fornite dai social networks come Twitter e Facebook.

Il 17 dicembre 2010 un giovane tunisino, Mohamed Bouazizi, si appiccava il fuoco (sarebbe morto il 4 gennaio) per protesta contro una serie di soprusi subiti dalla polizia. Questo gesto disperato ha innescato una catena di effetti che nessuno avrebbe previsto. È seguito in molte città della Tunisia un mese di manifestazioni di piazza contro la disoccupazione, il carovita, la corruzione e l’assenza delle libertà civili e politiche, duramente represse dalla polizia, con morti e feriti. La cosiddetta ‘rivoluzione dei gelsomini’ ha infine obbligato il presidente tunisino Ben ‘Alī, al potere dal 1987 dopo il colpo di stato con cui aveva deposto al-habīb Burghiba, a dimettersi e fuggire dal paese il 14 gennaio. Allo stesso tempo la protesta si è propagata in modi più o meno clamorosi a quasi tutti i paesi arabi. Al Cairo, in Piazza Tahrir (‘Piazza della liberazione’), le dimostrazioni hanno continuato per settimane a partire dal 25 gennaio (denominato dagli organizzatori della manifestazione ‘Giorno della collera’), con motivazioni simili a quelle delle manifestazioni in Tunisia. Nonostante i tentativi del regime di fare degenerare la protesta nel disordine e nella violenza, di fronte alla neutralità delle forze armate il presidente egiziano, Hosnī Mubārak, al potere dall’assassinio di Anwar al-Sādāt nel 1981, si è dimesso l’11 febbraio. Contemporaneamente la protesta si è estesa allo Yemen, il paese più povero del mondo arabo, anche questo caratterizzato dalla lunga permanenza al potere di Ali Abdullah Saleh. Il presidente, ferito durante scontri nell’area del palazzo presidenziale, è fuggito in Arabia Saudita. In Libia, dopo le manifestazioni iniziate il 16 febbraio e duramente represse, la situazione è velocemente degenerata in una guerra civile tra i rivoltosi, forti soprattutto nella Cirenaica, e l’esercito con i sostenitori di Gheddafi, il più longevo dei dittatori arabi, al potere dal colpo di stato del 1969 con cui aveva detronizzato re Idris. In una situazione di guerra aperta che minacciava di degenerare in massacro, si è successivamente inserito dal 21 marzo l’intervento Nato, legittimato dalla risoluzione Un 1973 del 17 marzo, sotto la forma di attacchi aerei selettivi. La protesta in Bahrein è stata stroncata dalla repressione, mentre in Siria le manifestazioni, iniziate a marzo nella città meridionale di Dar´ā, si sono poi estese a tutto il paese. Le misure limitate prese dal presidente Bashār al-Asad, tra le quali la sostituzione del primo ministro, non sono state sufficienti a fermare la protesta, che invece è proseguita. La conseguente e durissima repressione del regime ha provocato centinaia, e forse più di mille, morti.

Manifestazioni e proteste hanno avuto luogo in quasi tutti i paesi arabi nei primi mesi del 2011, portando tra l’altro alla sostituzione del primo ministro giordano e alla revoca dello stato di emergenza in Algeria.

Mentre la sorte della Libia dipenderà anche dallo svolgimento della guerra, quella di Tunisia ed Egitto vedrà invece nelle prime elezioni post-autoritarie un momento decisivo. Una delle incognite principali è costituita sia dal risultato che dal comportamento successivo dei partiti di ispirazione islamica: an-Nahda in Tunisia e il partito recentemente fondato che rappresenta i Fratelli musulmani, cioè il Partito della libertà e della giustizia (Hizb al-hurriyya wa-l-‘adala). Mentre una via di tipo iraniano appare poco probabile, a causa delle differenze sia teoriche sia organizzative tra islam politico sunnita e sciita, è però possibile una deriva di democrazia non liberale con l’assunzione di un’interpretazione letterale della sharia come fonte principale o unica del diritto. È anche possibile una transizione caratterizzata da una ricerca di consenso tra le varie componenti che emergeranno dalle elezioni, in cui si può ipotizzare una funzione di controllo da parte dei militari o dei servizi di sicurezza. In assenza, come abbiamo visto, di una legittimazione effettiva delle istituzioni se non come distributrici di favori o servizi, si prospetta importante la funzione di ancoraggio dei partiti o di altre associazioni di massa, la cui sincera devozione alla democrazia deve però essere provata.

Tra il 1974 e il 2010 le democrazie raddoppiano, anche se non oltrepassano ancora il 50% degli stati nel mondo. Un elenco degli 86 stati che hanno avviato – e in qualche caso anche portato a termine – un processo di democratizzazione nel corso della terza ondata è contenuto nei grafici seguenti. Lo sviluppo più clamoroso si è avuto dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989: degli 86 paesi coinvolti, infatti, ben 68 (il 79%) realizzano cambiamenti dopo tale data, anche se la crescita degli stati non muta la distribuzione per aree regionali. Infatti, tra i 68 paesi che avviano qualche riforma in senso democratico dopo il 1989 si verifica un lieve aumento percentuale di quelli africani e di quelli europei, ma non tale da mettere in dubbio la persistente natura globale della terza ondata post-1989. Resta che un numero rilevante di paesi (quasi la metà del totale, 32 su 68) vede, nel corso della fase post-1989, realizzare al proprio interno una democrazia compiuta e che un altro 45,6% (31 paesi) riesce comunque a realizzare un assetto istituzionale ‘più’ democratico, che si avvicina in qualche modo alla democrazia rispetto all’assetto dominante precedente. Una percentuale molto bassa (il 7,4%, cinque paesi in tutto) vede invece fallire ogni tentativo di costruire la democrazia all’interno.

Una distribuzione delle valutazioni di Freedom House per aree regionali ci suggerisce poi alcune considerazioni, che costituiscono delle conferme ma anche qualche sorpresa. Anzitutto, troviamo la conferma del fatto che le democratizzazioni della terza ondata sanciscono il completamento della democratizzazione dell’Europa: la fine del comunismo (dopo la fine del fascismo e degli autoritarismi dell’Europa meridionale), l’aspirazione dell’Europa orientale a conformarsi ai modelli istituzionali dell’Europa occidentale e a svincolarsi dai condizionamenti della Russia, la capacità di attrazione esercitata dall’Unione Europea e dalla Nato, l’azione di aiuto concreto e di incoraggiamento effettuata dall’Unione Europea attraverso lo strumento della condizionalità hanno condotto l’Europa a una crescente omogeneizzazione politico-istituzionale che vede due insuccessi (Bielorussia e Russia) e qualche scenario in corso di definizione (alcuni paesi dell’area balcanica e la Moldavia). È da notare, poi, che circa un terzo dei paesi europei costruisce la democrazia dopo il 1989. La sorpresa è invece rappresentata dall’Africa dove, dopo il 1989, 10 paesi raggiungono lo status di paesi ‘liberi’ e ben 17 quello di ‘semiliberi’.

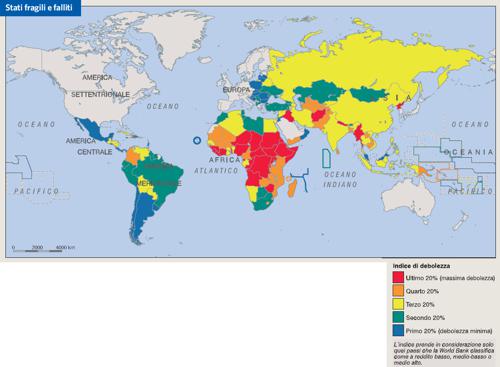

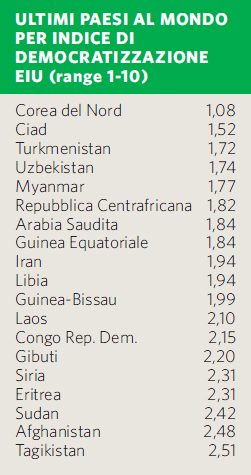

La misurazione della democrazia

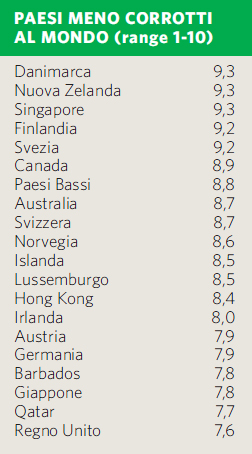

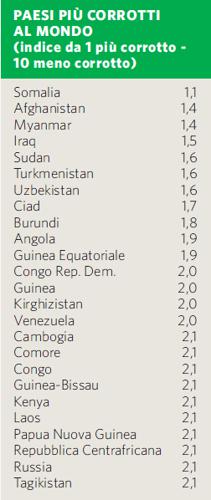

Oltre all’analisi delle varie condizioni che favoriscono lo sviluppo e la persistenza delle democrazie, a partire dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si è sviluppato con successo, anche grazie all’uso crescente di metodi quantitativi, un filone di studi mirante a individuare indici e misure di democraticità. Anche se non privo di limiti (misure e indici non rendono sempre conto in modo esauriente dei tanti aspetti qualitativi irriducibili alle misurazioni), questo campo di studi ha ottenuto risultati assai apprezzabili e utili. Le principali agenzie di misurazione della democrazia sono Freedom House, Polity IV e l’Intelligence Unit di «The Economist». La valutazione di Freedom House, che considera oggi 194 stati, si concentra sulla voce ‘diritti politici’ (processo elettorale, pluralismo e partecipazione politica, funzionamento del governo) e su quella ‘libertà civili’ (libertà di espressione e di opinione, diritti di associazione e organizzazione, rule of law, autonomia personale e diritti individuali). Ogni anno viene attribuito un punteggio a ogni paese su ciascuna delle due voci. Tale punteggio va da 1 (massimo livello di libertà) a 7 (minimo livello di libertà). Una media della valutazione nelle due voci permette di definire lo status del paese sotto osservazione: da 1,0 a 2,5 stato libero; da 3 a 5 stato semilibero; da 5,5 a 7 stato non libero. I paesi che ottengono punteggi peggiori (the worst of the worst) di 6 e 7 o di 7 e 7 nelle due voci sono tutti in Asia o Africa, con una sola eccezione (Arabia Saudita, Bielorussia, Corea del Nord, Ciad, Cina, Cuba, Eritrea, Guinea, Guinea equatoriale, Laos, Libia, Myanmar, Somalia, Siria, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan).

Lo schema concettuale di Polity IV prevede di esaminare i caratteri concomitanti dei modelli di autorità democratica e autocratica nelle istituzioni di governo. Questa prospettiva immagina uno spettro di autorità di governo con un range che va dalle autocrazie pienamente istituzionalizzate, attraverso regimi misti (denominati ‘anocracies’) alle democrazie pienamente istituzionalizzate. Il punteggio attribuito prevede una scala di 21 punti, che va da -10 (monarchia ereditaria) a +10 (democrazia consolidata): le autocrazie sono quei regimi che conseguono un punteggio da -10 a -6; i regimi misti da -5 a +5; le democrazie da +6 a +10. I caratteri chiave oggetto di misurazione riguardano il reclutamento dell’esecutivo, i limiti sull’autorità del governo e la competizione politica. Ogni Country Report contiene un grafico che individua la valutazione attribuita al paese ogni anno dal 1946 ad oggi (democrazia al di sopra di +6 e autocrazia sotto -6).

L’Economist Intelligence Unit inizia a pubblicare il suo Democracy Index nel 2006; questo fotografa lo stato della democrazia in oltre 160 stati ed è basato su cinque dimensioni: 1) il processo elettorale e il pluralismo, 2) le libertà civili, 3) il funzionamento del governo, 4) la partecipazione politica, 5) la cultura politica. I vari paesi sono collocati in uno dei quattro tipi di regime: democrazie consolidate (full democracies), democrazie imperfette, regimi ibridi e regimi autoritari.

Portogallo: transizione, instaurazione e consolidamento della democrazia

La transizione portoghese inizia nel 1968, quando muore António Salazar e alla presidenza del consiglio dei ministri è nominato Marcelo Caetano. Con il 1969 prende avvio una lenta liberalizzazione, che proseguirà negli anni Settanta, senza però alcuna autorizzazione a formare partiti politici: alla fine, cambia solo il nome del partito unico, l’União Nacional, ora denominata Acção Nacional Popular.

Dopo un primo fallito tentativo di colpo di stato il 16 marzo 1974, il 25 aprile un secondo colpo di stato del Movimento das Forças Armadas (Mfa), guidato da giovani ufficiali appartenenti ai ruoli intermedi, ha pieno successo e incontra solo una modesta opposizione da parte della polizia. Caetano è esiliato e il generale António de Spínola diviene presidente della Repubblica. Vengono liberati i prigionieri politici e rientrano i leader politici dall’esilio.

È subito evidente come la transizione sia difficile e ambigua: in realtà, tra i progetti dei golpisti non rientra affatto l’instaurazione di un regime democratico. E infatti, a partire dal colpo di stato di aprile, il Portogallo attraversa diciotto mesi di tensione e totale instabilità che sembrano preludere a scelte politiche rivoluzionarie e all’instaurazione di un sistema economico socialista. Attraverso il Conselho da Revolução le forze armate mantengono le loro prerogative; tuttavia gli ufficiali dell’Mfa sono divisi in fazioni contrapposte. I nuovi partiti politici occupano uno spettro altrettanto ampio, dal partito comunista rivoluzionario ai gruppi fascisti. Nel corso di questo periodo si succedono ben sei governi provvisori, ciascuno dotato di un’autorità inferiore al precedente, con vari tentativi di colpi e contro-colpi di stato, mentre operai e contadini si mobilitano con scioperi e occupazioni di fabbriche, fattorie e sedi dei media.

Il primo governo provvisorio, fortemente sbilanciato a sinistra, si insedia il 16 maggio 1974. Il 27 luglio si concede l’indipendenza alle colonie; il 10 settembre Spínola si appella ai settori moderati della popolazione. L’11 marzo 1975 un tentativo di golpe da parte dello stesso Spínola porta a un’ulteriore radicalizzazione della situazione politica: il governo si appoggia sull’Mfa, sul Conselho da Revolução e sui comunisti, imprimendo al paese un’ulteriore svolta a sinistra, con richieste di una radicale riforma agraria e di politiche di nazionalizzazione dell’economia e delle banche.

È in questo clima che si arriva alle elezioni del 1975. Le direzioni della transizione sono due: all’inizio essa è fortemente ideologizzata, con una dominante concezione marxista-leninista; solo dopo ci sarà un riallineamento su basi più moderate. Per questo, si tende a parlare di una duplice transizione portoghese: una transizione breve, discontinua, non priva di momenti che sembrano allontanare la democratizzazione, con qualche punta di violenza e con forze armate molto politicizzate.

L’inizio dell’instaurazione risale al 25 aprile 1975, con le prime elezioni per l’Assemblea costituente, con un’affluenza pari al 91,7%. Il 2 aprile 1976 viene approvata la nuova Costituzione che, in una prima versione, riflette le scelte politiche rivoluzionarie, conservando le prerogative alle forze armate attraverso il Conselho da Revolução e puntando sempre a un sistema economico socialista. Il 25 aprile 1976 si tengono le prime elezioni legislative (83,3% di affluenza) e con il 26 settembre l’instaurazione imbocca una direzione moderata e democratica, con l’insediamento del primo governo del socialista Mário Soares. Si conclude così la fase di instaurazione, durata appena un anno.

Il consolidamento è soprattutto legato al ridimensionamento del ruolo delle forze armate. Dopo il 1980, un primo passo in questa direzione è l’esautorazione dei militari dalla gestione diretta del ministero della difesa. Ma il passo decisivo è la riforma costituzionale del 1982, che abolisce definitivamente il Conselho da Revolução. Le forze armate e il loro budget sono ridimensionati: dai 283.000 effettivi del 1974 si passa agli 83.000 del 1980.

Va anche aggiunto che la riduzione del potere politico dei militari è favorita dall’appartenenza alla Nato, che spinge verso una loro maggiore professionalizzazione e una loro accettazione delle istituzioni democratiche. Terzo passo, infine, è l’entrata del Portogallo nella Comunità economica europea: la domanda è del 1977 e l’entrata nel 1986. Con l’elezione di Soares a presidente della Repubblica, anche quest’ultima carica viene sottratta al controllo dei militari. L’entrata in Europa sancisce l’avvenuto consolidamento della democrazia portoghese.

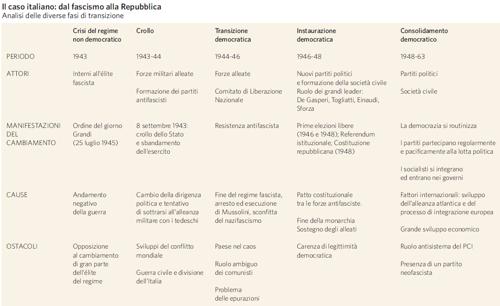

La fine del regime non democratico e la transizione

Tutte le democratizzazioni attraversano diverse fasi che permettono di misurarne il grado di successo. Tali fasi sono: la crisi e l’eventuale crollo del regime non democratico; la transizione; l’instaurazione; il consolidamento. La suddivisione in fasi permette un’analisi comparata di ciascuna democratizzazione sulla base della griglia riportata nella tabella seguente che, a titolo d’esempio, illustra sinteticamente la transizione dal fascismo alla democrazia in Italia.

Le modalità attraverso le quali si sviluppa e si conclude ciascuna fase influenzano quella successiva e l’esito stesso della democratizzazione. La crisi del regime non democratico si manifesta in vari modi: crescita della violenza e incapacità di contenerla; declino del rendimento politico; dissensi interni all’élite; aumento della domanda di partecipazione e formazione di movimenti, sindacati e partiti che trovano sempre più coraggio per uscire allo scoperto; isolamento internazionale. Lo sviluppo di fratture all’interno dell’élite autoritaria costituisce un sintomo di crisi frequente, soprattutto nei regimi militari: divisioni interne si sono verificate in Grecia, Portogallo e Spagna. In Argentina, la successione di quattro diversi leader militari tra il 1976 e il 1983 (Videla, Viola, Galtieri e Bignone) rifletteva le fratture nella giunta militare, l’incapacità del regime di fornire risposte adeguate alla crisi economica, l’intensificarsi delle proteste e, alla fine, la sconfitta nella guerra delle Falkland. Anche in Polonia, nel biennio 1980-81, sono costretti alle dimissioni due primi segretari del Partito comunista (Edward Gierek il 6 settembre 1980 e Stanisław Kania il 18 ottobre 1981) e due primi ministri (Edward Babiuch il 24 agosto 1980 e Józef Pińkowski il 9 febbraio 1981). Alla fine, l’ascesa di un militare (il generale Wojciech Jaruzelski) ai vertici del potere (fatto insolito in un regime comunista) doveva far leva sulla tradizionale deferenza dei polacchi verso le forze armate e assicurare la fedeltà al regime di queste ultime in un momento di grave emergenza interna.

Le reazioni del vecchio regime per uscire dalla crisi possono essere di vario tipo. Una può consistere nell’incremento della repressione: così in Polonia nel 1981, in Bulgaria negli anni Ottanta, in Cecoslovacchia nell’autunno 1989; in Myanmar nell’estate del 2007, nel Nord Africa nel 2011. In altri casi può esservi la concessione di politiche di liberalizzazione nella speranza di governare il cambiamento (Portogallo nei primi anni Settanta e Polonia e Ungheria nei tardi anni Ottanta). Questi tentativi non sempre hanno successo perché la concessione, ancorché limitata, di diritti civili e politici incoraggia le richieste dell’opposizione e rafforza la convinzione che il cambiamento sia possibile.

Una terza reazione è l’avvio di politiche destinate a rilegittimare il regime: nel 1973 i colonnelli greci fecero approvare tramite referendum popolare una Costituzione che prevedeva l’abolizione della monarchia e tentava di trasformare il regime militare in una repubblica presidenziale. In questa direzione vanno anche letti i referendum-plebisciti nel 1980 e del 1988 in Cile per legittimare la permanenza al governo di Pinochet, trasformando lo ‘stato d’eccezione’ in amministrazione ordinaria e costituzionalizzando il leader, che da ‘Leader della nazione’ diviene presidente della Repubblica. Un modo per riacquistare consenso è anche l’avventura militare esterna, che trasferisce sul versante internazionale le tensioni interne e cerca di recuperare la coesione nazionale inducendo l’opinione pubblica a stringersi ‘attorno alla bandiera’: così avviene sia in Grecia (1974) con il conflitto a Cipro, sia in Argentina (1982) con l’occupazione delle Isole Falkland. Il fallimento di ambedue i tentativi accelera la crisi dei due regimi.

Se questi tentativi hanno successo, il regime si riconsolida o rinvia la resa dei conti con le opposizioni; se invece falliscono, si apre la transizione. Essa è la fase intermedia tra un regime e un altro e mostra la crisi inarrestabile del regime non democratico. Possono esservi scelte e innovazioni significative, come la fine del ruolo-guida del partito unico, il rientro dei militari nelle caserme, l’avvio di negoziati con le opposizioni. Gli esiti, però, sono ancora incerti e la direzione democratica del cambiamento si manifesta più decisamente solo quando tra vecchi e nuovi attori si afferma un ragionevole grado di consenso sulle procedure necessarie per dare vita a un governo eletto. Esauriti gli sforzi di frenare la sua crisi, può essere la stessa élite autoritaria a decidere di avviare la transizione. In America Latina sono sempre i militari ad assumere l’iniziativa. La decisione scaturisce dalla convinzione che la crisi è ormai irreversibile (come dopo la sconfitta militare dell’Argentina alle Falkland), oppure dalle proteste popolari (come in Perù alla fine degli anni Settanta e in Cecoslovacchia e Germania Est dal 1989), oppure, ancora, da divisioni interne all’élite che si concludono con la vittoria dei riformisti sui conservatori (Ungheria negli anni Ottanta).

Di solito distinguiamo fra transizioni ‘continue’, quando è l’élite precedente ad avviare e guidare il cambiamento e quando questo è condotto senza una traumatica rottura con le vecchie regole e istituzioni, e transizioni ‘discontinue’, quando si verifica un crollo del vecchio regime, generalmente attraverso eventi traumatici, quali colpi di stato, rivoluzioni, occupazioni militari, guerre civili, esecuzioni sommarie, e quando gli attori protagonisti del vecchio regime vengono sostituiti dalla nuova élite emergente, cambia il quadro normativo e si riformano radicalmente le istituzioni. Transizioni continue sono quelle spagnola (1974-78) e ungherese (1988-90). La continuità è in genere suggellata da ‘patti’ e compromessi, attraverso i quali si cerca di coinvolgere nel processo decisionale anche i nuovi attori collettivi. Assai frequenti in America Latina tra attori militari e civili, nel caso spagnolo si manifestarono con i patti della Moncloa (ottobre 1977), mentre in Europa centro-orientale con l’avvio delle tavole rotonde, che segnano il punto di svolta della transizione con la legittimazione delle opposizioni.

Un caso classico di transizione discontinua, testimoniata da due guerre (una mondiale e una civile) combattute sul territorio, è stata quella italiana dal fascismo alla Repubblica. L’andamento negativo della guerra, la ricostituzione dei partiti in clandestinità, la spaccatura nel regime in occasione del Gran consiglio del 25 luglio 1943, la caduta e l’arresto di Mussolini furono i primi segni inequivocabili di un crollo in atto. L’occupazione tedesca e l’annuncio dell’armistizio da parte del governo Badoglio sancirono la fine del regime, con lo sbandamento dell’esercito, la resistenza antifascista e l’abbandono di Roma da parte delle autorità politiche e militari: non solo crollava il regime, ma lo stesso stato perdeva il controllo del territorio. La fucilazione di Mussolini il 28 aprile 1945 costituì l’ultimo atto del crollo del fascismo. Altri casi recenti di transizione discontinua sono quello portoghese negli anni Settanta e quelli romeno e russo nei Novanta.

L’instaurazione democratica

L’instaurazione vede l’edificazione delle principali istituzioni del nuovo regime democratico. È probabile che si sovrapponga parzialmente con la transizione: i negoziati tra la vecchia e la nuova élite e i vari accordi raggiunti possono essere a cavallo fra le due fasi. A dare il via all’instaurazione è un compromesso tra le forze in campo circa fisionomia e tempistica del nuovo assetto istituzionale, le regole del gioco (sistema elettorale) e il tipo di percorso per conseguirlo. In tale quadro, la fase di constitution-building è cruciale e presenta differenze notevoli da un caso all’altro in ordine ai tempi (da pochi mesi a vari anni) e alle modalità (in modo lineare oppure a tappe; se si prevedono assemblee costituenti, referendum costituzionali o altro).

Di particolare rilevanza è ovviamente il tipo di democrazia presente nel disegno costituzionale, la cui scelta scaturisce da eredità storiche, da pressioni esterne (si pensi a Giappone e Germania dopo la Seconda guerra mondiale) o dall’emulazione di modelli istituzionali di riferimento (mentre l’America Latina guarda all’America settentrionale e si orienta di solito verso il presidenzialismo, l’Europa adotta invece forme parlamentari o semipresidenziali). Si tratta di scelte che avranno effetti importanti sulla stabilità e sulle modalità di funzionamento del sistema politico e sulla stessa fisionomia del sistema partitico. Si è entrati nel pieno della fase instaurativa quando, dopo le prime elezioni libere, il disegno costituzionale trova una prima attuazione con la formazione di parlamento, governo, corte costituzionale, e con l’elezione di un capo dello stato. In questa fase costruttiva, le nuove istituzioni non devono solo cominciare a funzionare e ‘entrare a regime’, ma devono affrontare alcuni dilemmi, capaci di mettere a dura prova la tenuta dell’instaurazione democratica: la presenza e il trattamento della vecchia élite, le questioni legate alla giustizia e alla punizione dei colpevoli delle repressioni del vecchio regime e il problema delle minoranze interne.

Relativamente al primo dilemma, se il regime precedente era un regime militare sono necessarie la ‘spoliticizzazione’ delle forze armate e la rimozione delle élites militari dalle cariche politiche; l’alternativa è di rinviare il problema, a rischio però di avviare una democratizzazione ‘zoppa’, con forze armate capaci di esercitare un potere di veto su tutte le decisioni che le riguardano. Due democratizzazioni assai differenti, ma che mantengono la rilevanza di questo problema, sono quelle di Brasile e Argentina. Nel primo caso, le forze armate ottengono dai civili la garanzia che non sarebbero state fatte indagini sulle loro responsabilità nel vecchio regime. Lo status dei militari viene in parte conservato, così come sopravvive la loro influenza sulla politica e la società: ciò favorisce la transizione e l’instaurazione, ma rende più difficile il consolidamento. Infatti, la minaccia e il ricatto delle forze armate restano sullo sfondo per anni: esse rifiutano di lasciarsi processare per i crimini compiuti durante la dittatura e continuano a condizionare la politica interna. Col tempo, si introducono provvedimenti atti a diminuire il potere dei militari: il bilancio della difesa viene ridotto, vengono sottratte ai militari giurisdizioni su varie agenzie e aziende, si fanno i primi processi contro i responsabili di violazioni dei diritti umani. In Spagna il ridimensionamento del potere dei militari vede come protagonista il re Juan Carlos, dopo il tentativo di colpo di stato del febbraio 1981. In Portogallo, la riforma costituzionale del 1982 abolisce definitivamente il Consiglio della rivoluzione e ridimensiona le forze armate e il loro budget.

Un problema di integrazione si pone anche con élites diverse dai militari. Nell’Europa postcomunista parte della vecchia élite comunista si ricicla nel regime democratico. Quando la transizione è continua, come in Ungheria, il vecchio partito unico – oltre a costituire il motore della democratizzazione – si trasforma in un attore democratico, ripudiando la vecchia ideologia, attuando un turn over dei dirigenti e modificando denominazione e struttura del partito. Quando la transizione è discontinua, perché attuata da attori esterni al regime (opposizione, manifestazioni di piazza), la trasformazione del partito comunista è più lenta e ambigua (come in Romania) o quasi del tutto assente (come nella Repubblica Ceca). Nel caso russo, l’unico in cui il Partito comunista – il Pcus – viene sciolto d’autorità, esso poi si ricostituirà su nuove basi e con un riallineamento ideologico al nazionalismo panslavo.

Nelle transizioni dal comunismo il grado di sopravvivenza delle vecchie élites è elevato. Ad eccezione di alcuni top-leaders (Todor Živkov in Bulgaria, Gustáv Husák in Cecoslovacchia, Mieczysław Rakowski in Polonia, Erich Honecker in Germania Est, Nicolae Ceauşescu in Romania), che sono stati comunque rimossi, in genere non ci sono state sostituzioni di massa. Un caso clamoroso è quello di Alexander Kwaśniewski, ministro dell’ultimo governo comunista polacco, poi eletto presidente della Repubblica nel 1995, sulla scia della vittoria dei postcomunisti alle elezioni legislative del 1993.

Strettamente collegata è poi la questione delle epurazioni del personale civile e militare. In linea di massima, sono due i gruppi di circostanze che spingono verso sostituzioni più radicali del personale amministrativo: la concomitanza di una transizione statale e la carenza di professionalizzazione dell’amministrazione del vecchio regime. Nel primo caso, quanto più la transizione investe anche la dimensione dello stato, tanto più sono probabili trasformazioni negli apparati burocratici che dovranno essere adeguati al nuovo assetto statale. La riunificazione delle due Germanie, per esempio, costituì un’occasione irripetibile per intervenire sulla fisionomia degli apparati amministrativi, permettendo di ridimensionare fortemente il personale della ex Repubblica Democratica Tedesca. Quanto alla professionalizzazione del personale, va detto che quanto più le istituzioni burocratiche del vecchio regime godono di alti livelli di professionalità e di spoliticizzazione, tanto minore sarà l’impatto della transizione democratica sull’amministrazione dello stato e tanto più rapida e di successo sarà l’instaurazione democratica.

Assai importanti, poi, sono i dilemmi relativi alla questione ‘giustizia’. Lo scopo del nuovo regime è ampliare la legittimità: ma tale obiettivo può essere meglio conseguito barattando l’assenso al nuovo corso democratico degli attori del vecchio regime con la loro impunità, oppure assecondando le domande di giustizia da parte delle vittime delle passate persecuzioni politiche? Nel primo caso, la reazione più probabile è la protesta delle organizzazioni che rappresentano le vittime e ciò influisce negativamente sulla legittimazione democratica; nel secondo c’è invece il rischio che la vecchia élite responsabile delle violazioni dei diritti umani torni su posizioni conservatrici e ostacoli in ogni modo il cambiamento proprio nella fase di maggiore vulnerabilità. In tutte le transizioni di regime, dal Brasile all’Argentina, dall’Uruguay al Cile fino agli stessi regimi postcomunisti, gli esponenti più compromessi del vecchio regime (specie militari e membri della polizia e dei servizi) hanno sempre cercato di ottenere garanzie circa l’impunità per le violazioni dei diritti umani compiute durante il loro governo.

Un ultimo dilemma dell’instaurazione, infine, riguarda come affrontare l’eventuale incremento dei conflitti su base etnica e regionale. Non sempre la democratizzazione rappresenta un miglioramento di status per certe minoranze. Gli esempi non mancano laddove il cambiamento del regime è stato concomitante a una transizione della forma statale, che porta inevitabilmente all’esaltazione dei valori nazionali e all’incremento di sentimenti di intolleranza verso le minoranze o di aspettative da parte di altre minoranze interne precedentemente perseguitate: in Estonia e Lettonia, i russi, da minoranza dirigente diventano, dopo la proclamazione dell’indipendenza, una minoranza sotto l’attacco della nazione predominante, che li considera l’eredità scomoda dell’antica dominazione sovietica; gli ungheresi si sentono meno tutelati nella Slovacchia indipendente che nella vecchia Cecoslovacchia. E lo stesso può dirsi per molte etnie dell’ex Iugoslavia, a cominciare dagli albanesi del Kosovo. Solo il ruolo moderatore della comunità internazionale e di élites interne in grado di sollecitare negoziati e imporre accordi può concorrere alla soluzione di questo dilemma.

Il consolidamento democratico

Il consolidamento democratico è la fase finale dell’affermazione della democrazia. Se le nuove istituzioni democratiche dimostrano la propria adeguatezza assicurando stabilità e inclusività, se la transizione vede il ricostituirsi di una unità delle élites intorno ai principi e ai valori della democrazia e se la società civile si integra nel nuovo sistema e stabilisce solide interazioni con la società politica, allora il sistema è ben avviato a consolidarsi. Leonardo Morlino definisce il consolidamento democratico come quel «processo di definizione-fissazione nei loro caratteri essenziali, e di adattamento in quelli secondari, delle diverse strutture e norme proprie del regime democratico, indotto anche dal trascorrere del tempo». Definizione e adattamento significano «fissazione di istituti, procedure, prassi, consuetudini, routine» propri della democrazia. Devono poi seguire il «progressivo ampliamento dell’accettazione di strutture e norme per la risoluzione pacifica dei conflitti» e un incremento della legittimazione del regime (Morlino 2003, pp. 147-148).

Una democrazia consolidata deve essere percepita dalla maggior parte dei cittadini come l’unica alternativa politica praticabile, rendendo evidente che una regressione autoritaria non costituisce più il pericolo principale (Linz, Stepan 1996; trad. it. p. 7). La legittimazione, come processo dal basso, diviene cruciale in questa fase: tutti gli attori politici significativi, a ogni livello, si convincono che la democrazia è il regime più adeguato e appropriato, che non può essere rovesciato con la violenza e nel quale ogni conflitto verrà risolto utilizzando le norme stabilite e ogni violazione delle stesse verrà punita. In questi termini, il consolidamento diviene routine democratica, parte integrante della vita sociale, istituzionale e perfino psicologica.

È solo con il trascorrere del tempo che cittadini, attori collettivi e istituzioni si abituano alle nuove regole e procedure, imparano a farle funzionare e finiscono per accettarle. Infatti, molte delle crisi regressive della democrazia intervengono nei primi cinque-sei anni. Ciò significa che per consolidare la democrazia occorre praticarla attraverso una routinizzazione del suo funzionamento e delle sue procedure, anche con la costruzione di una fitta rete di rapporti stabili fra le nuove istituzioni, le nuove strutture intermedie e la società civile. In altre parole, se la legittimità democratica e l’adattamento alle procedure rappresentano le fondamenta del consolidamento, le prime prestazioni del regime costituiscono la variabile cruciale che alimenta la legittimità.

La vera sfida del consolidamento consiste nella cancellazione di ‘poteri tutelari’ e ‘domini riservati’ ereditati dall’instaurazione. I ‘poteri tutelari’ sono strutture sopravvissute dal precedente regime che mantengono il potere di controllare gli organi politici elettivi, limitandone le decisioni e subordinandoli alle proprie ultime volontà. Esempi sono il Conselho da Revolução nel Portogallo del 1974, il Consiglio dei Guardiani in Iran e il Comitato consultivo politico-strategico creato da Pinochet in Cile alla fine degli anni Ottanta. I ‘domini riservati’ costituiscono aree decisionali sottratte all’autorità dei governi elettivi; sono il prodotto di minacce e imposizioni da parte di attori che dispongono di risorse coercitive (di solito, le forze armate), che cercano di conservare la propria capacità decisionale in aree strategiche (bilanci militari, carriere interne, difesa). In questi casi, il consolidamento progredisce solo se i civili recuperano il controllo di tali poteri e aree decisionali.

In conclusione, in una democrazia consolidata devono essersi realizzate le seguenti condizioni: a) la maggior parte degli attori collettivi e dei cittadini, nonché le principali istituzioni dello stato, ritiene la democrazia l’unica soluzione possibile; b) una routinizzazione delle prassi democratiche (le elezioni si tengono regolarmente, il responso delle urne è accettato dagli attori in gioco, non ci sono rilevanti formazioni politiche che si propongono l’abbattimento del regime democratico); c) lo stato esercita la sovranità sull’intero territorio nazionale; d) le relazioni tra le istituzioni dello stato sono improntate al reciproco rispetto e al riconoscimento delle rispettive competenze; e) la capacità dimostrata di superare momenti di grave crisi economica, come nei paesi postcomunisti negli anni Novanta a seguito dei contraccolpi sociali della transizione dall’economia pianificata all’economia di mercato, o politico-istituzionali, come il superamento di tentativi di colpo di stato (Spagna nel 1981).

Esportare la democrazia?

Negli ultimi anni, anche in seguito alle numerose missioni militari intraprese da vari soggetti internazionali (Nazioni Unite, Nato, Unione Europea, coalizioni di stati, Usa) in alcune aree difficili, è riemerso uno dei temi più controversi della teoria politica internazionale: se, in che modo e con quali limiti la democrazia possa essere esportata. La questione solleva domande che investono anzitutto la dimensione normativa: è accettabile, sotto il profilo dei principi democratici, che si esporti, o addirittura si imponga, la democrazia a paesi le cui tradizioni istituzionali e culturali le sono sostanzialmente estranee? Non è questa una forma sottile di imperialismo e di colonialismo? Le risposte non sono sempre omogenee e la questione si carica spesso di valenze emotive e non scientifiche.

La realtà è che la democrazia tende ad essere esportata molto più di quanto si pensi, anche se una consapevolezza teorica circa il ruolo dei fattori esterni delle democratizzazioni riemerge con forza soprattutto negli ultimi trent’anni. Inoltre, la diffusione della democrazia è l’effetto di vari processi e dinamiche, con livelli diversi di intenzionalità da parte degli ‘esportatori’ e di consenso da parte dei paesi ‘importatori’. Infine, la diffusione, l’esportazione e perfino l’imposizione manu militari della democrazia possono avere successo solo se si realizzano condizioni favorevoli all’interno dello stato che ne è oggetto.

Probabilmente il primo ‘manifesto’ dell’esportazione della democrazia è costituito dai Quattordici punti di Woodrow Wilson e i trattati di pace che pongono fine alla Prima guerra mondiale ne furono la prima incompleta attuazione. La stessa fine dei fascismi è stata il prodotto di un conflitto mondiale e il concetto di ‘ondata’ assunto da Huntington per descrivere la diffusione delle democrazie offre l’immagine di un’estensione orizzontale, a macchia d’olio, delle democrazie nel mondo. È chiaro, poi, che il grado d’incidenza della variabile esterna e la stessa fisionomia che questa assume di volta in volta dipendono dalle circostanze, dalla conflittualità e dalla struttura del sistema internazionale, dal ruolo giocato dalle grandi potenze, dal modello predominante di relazioni internazionali.

Con gli anni Settanta il contesto internazionale si è fatto più favorevole alle democratizzazioni, soprattutto per iniziativa degli Usa. Nel 1961 il presidente John F. Kennedy istituì l’United States Agency for International Development, che mirava a contrastare, specie sul piano economico, l’espansionismo sovietico. Oltre vent’anni dopo, il presidente Ronald Reagan rese ancora più esplicite le finalità della promozione democratica attraverso la creazione del National Endowment for Democracy, un organismo finanziato dal Congresso americano. In seguito, l’avvio e il successo delle democratizzazioni europee postcomuniste furono favoriti da sollecitazioni esterne (la crisi dell’Urss, l’attrazione e la condizionalità esercitate dall’Eu). La fine della stessa Guerra fredda fece crollare la tolleranza occidentale verso i regimi autoritari anticomunisti. Inoltre, il ruolo di grandi organizzazioni internazionali (Un, Eu, Nato, Osce, Oas), nonché la proliferazione di istituti, agenzie, organizzazioni non governative (Ong), che controllano e monitorano lo stato dei diritti umani nei vari paesi, spingono verso la democratizzazione. Secondo fonti della Banca mondiale, la spesa complessiva per la promozione della democrazia cresce dagli anni Novanta di circa 3 miliardi di dollari l’anno.

La democrazia è sempre più un modello attraente per nazioni culturalmente anche molto distanti. La pressione internazionale a favore della democrazia, tuttavia, va ben al di là della politica estera americana degli ultimi decenni; per quanto vi siano ancora grandi regioni del mondo (in Cina, in Russia, tra i paesi islamici) che respingono esplicitamente i principi della democrazia liberale, le spinte internazionali contrarie alla democrazia si sono ridotte. L’insieme di attività di promozione democratica è ormai divenuto un capitolo di spesa sempre più ingente per i paesi occidentali. Nel caso degli Stati Uniti, la crescita dell’impegno finanziario a favore di programmi di assistenza alla democrazia va dai 128 milioni di dollari del 1990 ai 902 del 2005: dal 7,7% al 12,3% dell’intera quota spesa dall’United States Agency for International Development (un’accentuazione dell’impegno si ha dopo l’11 settembre 2001). Le aree maggiormente beneficiate sono, in ordine decrescente, l’America Latina, il Medio Oriente, l’Africa, i paesi ex sovietici, l’Europa postcomunista. Queste risorse vengono spese sui seguenti capitoli: elezioni (14,1%), rule of law (19%), governance (29,4%), società civile (37,5%).

Nell’ultimo decennio del Novecento anche l’Unione Europea si impegna in tale direzione, sia pure privilegiando le aree limitrofe e con modalità abbastanza diverse. In relazione ai programmi di assistenza ufficiale allo sviluppo, i paesi che tra il 2006 e il 2007 spendono di più a favore dell’assistenza alla democrazia sono Svezia (24%), Danimarca (13%), Paesi Bassi (12%), Germania (9%), Regno Unito (7%), Spagna (5%) e Francia (1%). La voce più frequente riguarda la promozione dei diritti umani, senza trascurare settori come la governance, la società civile e le azioni di peace-building. Anche la Commissione europea ha da tempo imboccato questa strada attraverso l’European Iniziative for Democracy and Human Rights: il bilancio stanziato era di 100 milioni di euro nel 2000, 120 milioni nel 2005, altri 120 nel 2006 e 135 milioni nel 2007. Non molto, se si pensa che tali cifre rappresentano mediamente meno del 2% degli aiuti complessivi della Commissione.

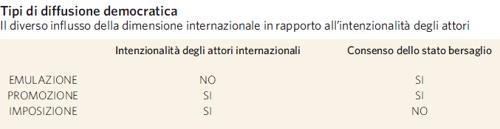

È difficile orientarsi nella varietà di condizionamenti e pressioni che dall’ambiente internazionale agiscono sui contesti interni, contribuendo in modo più o meno diretto e intenzionale allo sviluppo di istituzioni democratiche. Spesso all’apertura di processi di liberalizzazione e poi di democratizzazione concorrono eventi storici imprevedibili: per restare alla terza ondata, per esempio, fra gli anni Settanta e Ottanta la crisi dell’impero coloniale portoghese, la crisi di Cipro tra Grecia e Turchia, la guerra delle Falkland e l’affermarsi della leadership di Gorbačëv a Mosca hanno favorito l’apertura di processi di democratizzazione rispettivamente in Portogallo, Grecia, Argentina e in tutto l’impero sovietico. Le crisi petrolifere degli anni Settanta colpirono soprattutto i regimi non democratici, privi dei meccanismi di riequilibramento e riallineamento politico che consentono alle democrazie di assorbire le crisi. Tutti questi eventi sono stati cause e acceleratori di transizioni democratiche, favorite anche dalla fine della Guerra fredda e del bipolarismo internazionale. Combinando i due criteri dell’intenzionalità degli attori internazionali coinvolti e del consenso da parte dello stato ‘bersaglio’, la diffusione democratica può assumere prevalentemente le seguenti tre forme: emulazione, promozione e imposizione.

L’emulazione non costituisce un’esportazione intenzionale (non ci sono azioni istituzionalmente deliberate e programmate miranti alla diffusione della democrazia), bensì presuppone che l’esempio esterno indebolisca il regime non democratico, favorisca convergenze verso modelli esterni da imitare e incoraggi le élites interne a rompere con il passato. L’intenzionalità sussiste solo sul versante dei ‘ricettori’, che si rendono disponibili ad assorbire il ‘virus’ e all’emulazione. Di solito, quanto più le democrazie si diffondono in una certa regione, tanto più è probabile che cadano anche gli ultimi baluardi autoritari negli stati vicini, creando così le condizioni per lo sviluppo delle ‘ondate’. La diffusione di informazioni e conoscenze, grazie alla sempre maggiore permeabilità delle frontiere e alla difficoltà a controllare i flussi informativi provenienti da internet e da emittenti televisive, diventa strategica. Anche perché quanto più maturano le conoscenze sulle altre democrazie e sulla collocazione del proprio paese nella scala del grado di democrazia (grazie anche al lavoro di Ong e agenzie internazionali come Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International), tanto più crescono la consapevolezza e l’insoddisfazione nelle opinioni pubbliche (qualche volta nelle stesse élites) dei regimi non democratici. Sequenze emulative interessanti sono quelle negli anni Settanta e Ottanta che muovono dalla penisola iberica fino all’America Latina (Portogallo, Spagna, poi Perù, Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasile, seguiti ancora da Cile, Paraguay, Haiti e alcuni paesi dell’America centrale); alla fine degli anni Ottanta nell’Europa dell’Est (prima Polonia e Ungheria, poi Cecoslovacchia, Germania Est, Romania, Bulgaria, seguite infine da Albania, Slovenia, Lettonia, Estonia, Lituania); agli inizi degli anni Novanta nell’Africa del Sud (Namibia nel 1990, Sudafrica nel 1994).

La promozione si ha quando attori esterni si adoperano per favorire le condizioni della democrazia in un determinato paese. A questo fine si articolano azioni negative e positive. Le prime sono essenzialmente costituite dalle sanzioni: per quanto di dubbio successo (qualche risultato lo hanno ottenuto con il Sudafrica, mentre hanno sempre fallito con Cuba), sono state utilizzate contro la Bielorussia nel 1997 e 2005, il Venezuela e lo Zimbabwe nel 2002, l’Iraq prima del 2003, la Thailandia nel 2006, più recentemente contro l’Iran. Finalizzate a punire singoli comportamenti, esse possono indebolire il regime e obbligarlo a liberalizzare all’interno. Le azioni positive includono la condizionalità, nonché ogni altra forma di azione deliberata, diretta verso istituzioni, partiti, leader, gruppi economici, mirante a favorire lo sviluppo di istituzioni democratiche.

Attori internazionali forniscono aiuti, competenze e assistenza in grado di contribuire alla crisi di un’esperienza non democratica e all’avvio della democratizzazione; in qualche caso si tratta di spinte esplicite alla sovversione interna, di comportamenti egemonici che articolano sistemi di incentivi/disincentivi in grado di indirizzare un determinato paese verso la democratizzazione. È noto, per esempio, come la preoccupazione dei paesi della Nato abbia avuto un ruolo importante nel correggere la rotta rivoluzionaria e marxista inizialmente assunta dalla ‘Rivoluzione dei garofani’ portoghese del 1974.