Scala, economie di

Scala, economie di

Introduzione

Le economie di scala hanno riflessi rilevanti e complessi sul livello tecnologico e produttivistico e sullo sviluppo dei sistemi economici nazionali e di quello mondiale, e sono state quindi oggetto da tempo di molte ricerche economiche, statistiche, sociali e di politica economica. Tra le ricerche più importanti effettuate nell'ultimo cinquantennio vanno ricordate quelle di Florence (v., 1948), Salter (v., 1960), Pratten (v., 1975 e 1988), Gold (v., 1981), Buzacott e altri (v., 1982), Bellandi (v., 1995).

Premessa

Si hanno economie di scala (o rendimenti di scala crescenti) quando i costi aziendali medi di lungo periodo diminuiscono all'aumentare della quantità prodotta (v. Viner, 1931; v. Stigler, 1951, tr. it., pp. 128-142; v. Griliches e Ringstadt, 1971; v. Fischer e altri, 1988).

La diminuzione dei costi si manifesta solo fino a un certo livello 'limite' della quantità prodotta, oltre il quale i costi medi potrebbero aumentare: quando la domanda di mercato supera tale limite (v. Sraffa, 1986; v. Momigliano, 1975, pp. 127-128; v. Sylos Labini, 1993, pp. 5, 14 e 44) conviene all'impresa (unità di natura giuridica ed economica) ricorrere al decentramento amministrativo e organizzativo della produzione tra due o più unità produttive, dislocate, se del caso, anche nello stesso luogo, ma più di frequente in luoghi diversi (unità produttive di natura 'tecnica', denominate 'esercizi tecnici' o 'impianti' o 'unità locali' o 'stabilimenti').

Questi concetti vanno chiariti analizzando il significato di 'tecnica ottimale' e delle strategie imprenditoriali riguardanti il problema dimensionale, nonché le ragioni di interventi pubblici che nell'interesse comune si propongano di condizionare tecniche, dimensioni e localizzazioni delle iniziative private.

La complessità del fenomeno è dovuta a molteplici ragioni.In primo luogo, al fatto che le economie di scala vengono di solito riferite a un'unità, qual è l'impresa e/o l'azienda, di natura preminentemente economica e giuridica privata, mentre le economie di scala e di localizzazione sono connesse soprattutto a fattori di natura tecnica e hanno rilevanti risvolti sociali.In secondo luogo, la scala viene spesso definita in termini fisici (peso, volume), prescindendo dalle differenze qualitative, spesso assai rilevanti, tra i prodotti di una stessa azienda.In terzo luogo, il riferimento delle economie di scala a un 'impianto' - inteso come insieme di attrezzature tecniche localizzate in un sito unico e finalizzate alla trasformazione di materie prime - è ambiguo, potendo coesistere in un solo impianto trasformazioni e produzioni diversificate, ognuna delle quali ha una propria economia di scala. Questa dovrebbe essere riferita, per essere precisa e significativa, non a un impianto né a un'impresa, ma a un 'esercizio tecnico', inteso come struttura finalizzata alla trasformazione di un mix definito di inputs in un mix definito di outputs (ad esempio la tessitura del cotone per ottenerne un tipo specifico di tessuto).

In quarto luogo, le economie di scala sono interdipendenti con altri fenomeni economici: l'entità, la dinamica e l'intensità territoriale della domanda, la localizzazione degli impianti, le forme di mercato (concorrenziali, oligopolistiche, monopolistiche, ecc.).

Ragioni delle economie

La prima ragione è l'indivisibilità del processo produttivo: per ottenere un qualsiasi bene o servizio è necessario impiegare quantità minime di alcuni fattori, ma la quantità di questi spesso aumenta in misura minore della produzione, onde il costo unitario diminuisce (anche se alla lunga questa fonte di economie di scala si esaurisce).

La seconda ragione è la specializzazione del lavoro: già Smith citò in merito la produzione di spilli, che comportava 18 stadi di lavorazione, in ognuno dei quali potevano operare uno o più addetti, con efficienza assai maggiore di quella che si potrebbe avere se tutti gli stadi fossero affidati a un solo lavoratore (il vantaggio vale non solo per il lavoro ma anche per le macchine specializzate e per altri inputs produttivi, quali la funzione manageriale e quella amministrativa, nonché per le catene di montaggio di molte industrie meccaniche).

La terza ragione è data dalle economie tecniche. In molte industrie conviene impiegare le macchine più efficienti solo se la dimensione produttiva è grande. È stata formulata al riguardo la 'regola dei due terzi', secondo la quale i costi di investimento in molti settori produttivi crescono solo di due terzi al raddoppiare della produzione (v. Bruni, 1964), e ciò si spiega sia matematicamente, in quanto se il volume di un solido raddoppia la sua superficie aumenta solo di due terzi, sia tecnicamente, in quanto in molti impianti industriali la capacità produttiva è dimensionata all'incirca al volume delle attrezzature, mentre il costo di investimento è proporzionale alla loro superficie. Ciò vale soprattutto per le industrie 'a ciclo continuo' (petrolifere, petrolchimiche, metallurgiche, alimentari di base, ecc.), ma anche per non poche industrie 'di montaggio', nelle quali ognuno dei rami che affluiscono alla catena principale è avvantaggiato, come questa, da economie di scala, sia pure minori che nelle industrie continue.

Dimensioni minime ottimali

Sono state valutate in molti paesi, con riferimento ai principali settori industriali (v. Stigler, 1951, 1966, 1968; v. Scherer, 1970; v. Weiss, 1976; v. Pratten, 1975 e 1988), le dimensioni minime ottimali (DMO o MES, minimum efficient scale), definite in vari modi: dimensioni alle quali i costi di produzione cessano di diminuire o oltre le quali ogni raddoppio della produzione riduce i costi unitari di meno del 5% o li riduce comunque in misura trascurabile. La DMO viene espressa in rapporto alla produzione non solo aziendale ma anche nazionale, il che costituisce un indice, sia pure indiretto, del grado di concorrenza nel settore.

Negli Stati Uniti le DMO risultano superiori al 10% della produzione nazionale solo in pochi settori (frigoriferi, automobili e qualche altro settore), mentre in quasi tutti gli altri la curva dei costi medi di lungo periodo diviene, oltre la DMO, quasi piatta e quindi diversa dalla curva a U descritta nei manuali (v. Sylos Labini, 1993, p. 42).

Nella Comunità Europea (v. Pratten, 1988) l'estensione delle economie di scala nei singoli settori industriali è stata stimata considerando sia il rapporto tra dimensione efficiente minima e produzione del settore, sia l'aumento dei costi al disotto di tale dimensione: risulta che nella maggior parte delle industrie la domanda della Comunità Europea potrebbe essere soddisfatta da circa 20 impianti di dimensioni efficienti minime, mentre in ciascuno dei maggiori paesi industriali (Germania, Francia, Italia, Regno Unito) gli impianti di tali dimensioni sono 4 o più.

L'esistenza di economie di scala è la causa determinante della costituzione e della prevalenza sui mercati di 'monopoli naturali' in settori nei quali (v. Fischer e altri, 1988; tr. it., p. 361) qualsiasi livello di produzione può essere raggiunto, con costi complessivi inferiori, da una piuttosto che da due o più imprese. In tali settori il costo marginale è sempre inferiore al costo medio e se il prezzo fosse uguale al costo marginale il produttore non monopolista subirebbe una perdita.

In casi meno estremi i costi medi di lungo periodo possono diminuire fino a un determinato livello produttivo, quello della DMO: se questa è abbastanza alta rispetto alla domanda totale del mercato vi è spazio solo per poche imprese sufficientemente grandi da produrre in modo efficiente e si ha quindi la prevalenza di 'oligopoli naturali'.

Mentre sui grandi mercati dei maggiori paesi industrializzati coesistono più imprese, spesso oligopolistiche, di dimensioni ottimali, nei piccoli paesi, specie quelli in via di sviluppo, un solo impianto (anche monopolistico, qualora manchi la convenienza a importare) può soddisfare l'intero mercato nazionale senza raggiungere la DMO propria del settore: questa potrebbe realizzarsi o ricorrendo alle esportazioni o partecipando a un'unione economica di dimensioni adeguate (soluzioni entrambe difficili).

Economie di scala ed economie di diversificazione

Il concetto generale di economie di scala va integrato con quello di 'economie di diversificazione', dette anche di 'scopo' o di 'varietà' (v. Di Bernardo, 1991; v. Bellandi, 1995), basato sul presupposto della "scomponibilità orizzontale" di un processo produttivo: un certo numero di imprese indipendenti specializzate - ognuna delle quali impegnata solo in una o in alcune delle più numerose attività svolte da una sola impresa 'integrata' - può avere, nel suo insieme, una redditività media minore o maggiore di quest'ultima: nel primo caso (il più frequente) l'impresa integrata è avvantaggiata, rispetto al complesso delle singole imprese specializzate, da 'economie di diversificazione', risultanti sia dai minori costi resi possibili dalla lunghezza e dalle dimensioni dei singoli cicli produttivi in cui è suddivisa l'attività dell'impianto, sia dalla ripartizione dei costi generali su una maggiore produzione.

Per ragioni mercantili e pubblicitarie, la diversificazione dei prodotti e del loro styling ha fatto aumentare le economie di diversificazione in molte produzioni multiple e congiunte di largo consumo; la teoria della concorrenza monopolistica evidenzia l'alternativa che si pone all'imprenditore tra una grande varietà di produzioni specializzate e i vantaggi delle economie di scala che potrebbero essere realizzate nella produzione di un minor numero di merci meno diversificate: in questa seconda ipotesi costi e prezzi sarebbero forse più bassi, ma sui mercati si avrebbe una minore varietà di prodotti, alla quale i consumatori, influenzati dalla pubblicità, attribuiscono, spesso più che al prezzo, un certo valore. D'altro canto, se un'impresa producesse tutti i beni chiesti dal mercato, i costi sarebbero più elevati, perché in ogni linea di prodotto si avrebbero scarse economie di scala: conviene allora ridurre la diversificazione per compensare i suoi costi con le economie di scala delle singole produzioni.

Economie di scala, progresso tecnico e R&S

L'aumento della produttività del lavoro nel totale nazionale di tutte le industrie e nei singoli settori va ricondotto sostanzialmente a due cause: a) progresso tecnico; b) economie di scala a tecnica data.

Da un'analisi delle statistiche inglesi (v. Salter, 1960, p. 128) risulta che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, l'aumento dell'efficienza personale nel lavoro e la sostituzione tra i fattori della produzione, in specie del capitale al lavoro, non hanno un'influenza significativa sulla produttività del lavoro. L'aumento dell'efficienza personale nel lavoro non la ha per tre ragioni: a) non c'è correlazione tra maggiore produttività del lavoro e guadagni; b) l'aumento delle produttività settoriali è molto diversificato; c) lo stesso vale per il rapporto tra costo del lavoro e altri costi. Né influisce sulla produttività del lavoro la sostituzione tra i fattori, dato che le variazioni differenziali tra costi del lavoro e altri costi hanno una correlazione positiva e non negativa.

Va aggiunto che, quando le economie di scala non sono statiche, ma dinamiche, ossia quando sorgono con la crescita, favorita dal progresso tecnico, delle dimensioni delle imprese in certi rami di attività, allora le due cause dell'aumento della produttività del lavoro - progresso tecnico ed economie di scala - si sovrappongono e il solo fenomeno che conta è il progresso tecnico.

I risultati delle valutazioni di Salter sono coerenti con la disuguaglianza dei progressi tecnici conseguiti nei singoli settori e anche con il diverso impatto settoriale delle economie di scala, dovuto alla produzione di massa, alla standardizzazione dei prodotti e a una maggiore copertura delle spese generali e di distribuzione. A livello dei singoli settori industriali le economie di scala, influenzate dallo sviluppo nel lungo periodo, risultano più rapide nelle industrie in espansione (v. Scitovsky, 1956).

A livello di impianto, di impresa e di settore le economie di scala sono compatibili con la diversità dei risultati settoriali per due ragioni: 1) fanno aumentare tutte e tre le produttività - del lavoro, delle materie impiegate e del capitale - consentendo così una riduzione di tutti i costi; 2) il diverso andamento settoriale dei costi e della produttività del lavoro è dovuto anche a fattori esogeni, quali il livello della domanda dei prodotti e la capacità di soddisfarla ove esistano economie di scala potenziali.

Il progresso tecnico e le economie di scala, tra loro complementari, fanno aumentare le differenze settoriali originate dal progresso tecnico.

I tre fattori che spiegano la diversa dinamica settoriale della produttività del lavoro (progresso tecnico, economie di scala e sostituzione tra i fattori) sono interconnessi: le economie di scala sono rese possibili anche dall'aumento di produttività dovuto al progresso tecnico, e questo, dato che si manifesta anche nella produzione di beni per investimento, porta alla diminuzione del costo del capitale rispetto al costo del lavoro e quindi alla sostituzione del primo fattore al secondo.

Un altro aspetto importante nel campo delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) è quello della redditività delle spese per queste attività. Le analisi econometriche svolte da Mansfield (v., 1968) mostrano che la redditività della R&S, oltre a variare molto tra i settori, non è associata in modo sistematico alla dimensione aziendale: ad esempio, in due settori della grande industria, si può osservare che la redditività risulta correlata positivamente con la dimensione aziendale media nel caso dell'industria chimica, mentre è correlata inversamente nell'industria petrolifera: per tale ragione i risultati non consentono di trarre conclusioni operative o di politica industriale nel campo della R&S.

Economie di scala ed economie di localizzazione

I fattori che influiscono sulla migliore ubicazione degli impianti di dimensioni ottimali (v. Robinson, 1931; v. Florence, 1933; v. Hoover, 1948; v. Isard, 1956 e 1960) sono: a) la disponibilità, nel sito scelto, di aree e di forze di lavoro adatte; b) l'entità dei transfer costs, definiti come somma dei costi dell'acquisto delle materie prime e del loro trasporto a tale sito e dei costi della vendita e della consegna dei prodotti alle aree di consumo. I transfer costs dipendono non solo dalla distanza, ma anche dalle tariffe di trasporto; dal volume delle singole spedizioni, dalla maneggevolezza e dal valore dei prodotti trasportati.

In una situazione ipotetica di distribuzione uniforme dei consumi sul territorio e di costi di trasferimento uniformi su tutte le direttrici delle vie di comunicazione (condizioni raramente soddisfatte nelle realtà geografico-economiche prevalenti), i costi minimi di produzione si avrebbero con una rete di impianti distribuiti uniformemente sul territorio, ognuno al servizio di un'area esagonale (per non lasciar vuoti spazi non serviti), di modo che ogni mercato locale potrebbe essere rifornito da un solo impianto di DMO: questa soluzione sarebbe però incompatibile con un regime concorrenziale.

La DMO degli impianti dipende soprattutto dalle dimensioni delle aree di rifornimento delle materie prime e di vendita dei prodotti, aree che si intersecano a causa di spinte concorrenziali più o meno accentuate, nonché di altri fattori quali il costo delle aree di insediamenti alternativi, l'estensione spaziale dei mercati, specie di quelli urbani, la possibilità di utilizzare i trasporti, più convenienti, per vie d'acqua.

Altri fattori influiscono sull'ubicazione degli impianti e quindi sulle loro dimensioni: a) il livello tecnologico; b) il costo delle fonti di energia; c) il livello delle protezioni doganali; d) gli interventi pubblici capaci di influire sulla flessibilità di adattamento delle imprese al mutare delle condizioni tecnologiche e commerciali, sull'entità dei movimenti migratori e sulle dimensioni aziendali.

Economie di scala e struttura produttiva

Considerazioni generali

Le DMO tipiche degli impianti operanti nei vari settori e regioni di un paese ne determinano la struttura industriale. Le rilevazioni statistiche evidenziano, in via indiretta e a livello macro, quanto risulta dalle stime settoriali specifiche delle DMO, e in particolare le relazioni fra i tre fattori principali delle economie di scala: a) la dimensione dell'impianto in cui è occupato, in ciascun settore, l'addetto mediano, assunta come variabile proxy, cioè come indicatore, della DMO; b) la potenza in HP per addetto, assunta come proxy del progresso tecnico, distinguendo peraltro tra 'industrie continue' - più semplici, ma richiedenti maggiore potenza per addetto - e 'industrie di montaggio', più complicate ma con un minor bisogno di potenza; c) la distribuzione regionale relativa a ogni settore, misurata dalla somma delle differenze, in percentuale sul totale nazionale, tra la distribuzione dell'occupazione regionale nel settore e la distribuzione dell'occupazione regionale nel totale delle industrie.

Basandosi sugli orientamenti innovativi (dovuti a Marshall, Pigou e a E.A.G. Robinson) riguardanti la regolazione della concorrenza e dei 'monopoli naturali', Andrew avviò un nuovo filone di analisi precisando successivamente, nel primo numero del "Journal of industrial economics", l'opportunità di riconoscere come disciplina autonoma l'economia industriale. Questa tesi venne sviluppata da Allen (v., 1933) e da Florence (v., 1933 e 1962), al quale ultimo si deve un'analisi della struttura industriale del Regno Unito e degli Stati Uniti basata sulle correlazioni tra investimenti, ubicazione e dimensioni medie degli impianti, analisi poi estesa all'Italia (v. Bruni, 1970 e 1989).

Dalle indagini risulta tra l'altro che industrie analoghe per tipo di produzione hanno, nei tre paesi, dimensioni di impianto, intensità di capitale e grado di localizzazione similmente correlate. Nelle industrie dove la localizzazione è libera, inoltre, una maggiore intensità di capitale è spesso associata alla prevalenza di grandi impianti. Una concentrazione territoriale per contro limitata dalla dispersione sul territorio delle materie prime e/o dei mercati dei prodotti costituisce un fattore sostitutivo della dimensione dell'impianto, oscurando così l'associazione tra questa e l'intensità dell'investimento.In alcuni settori, infine, non si ha una dimensione prevalente, il che costituisce un minor vincolo allo sviluppo degli investimenti nelle regioni meno sviluppate.

Dinamica della struttura industriale italiana nel decennio 1951-1961

Il confronto tra i censimenti italiani del 1951 e del 1961 consente di valutare (v. Bruni, 1970) per 196 categorie di industrie manifatturiere la correlazione nel tempo della dimensione media degli impianti con il loro numero e di aggregare le 196 categorie in 4 'gruppi tipici di sviluppo', nonché in 4 'sottogruppi tecnologici' valutati in base alle variazioni della potenza in HP per addetto, assunta come proxy dell'investimento e del livello tecnologico: a) in 31 industrie si ha una profonda ma eterogenea trasformazione tecnico-strutturale, in quanto diminuisce sia la dimensione occupazionale media degli impianti sia il loro numero, mentre l'occupazione scende in rapporto al totale delle industrie dal 14 al 7,4%; in 14 industrie diminuisce l'HP per addetto (sono industrie sicuramente in crisi), mentre in altre 17 (con potenza in aumento) si ha una qualche evoluzione tecnica; b) in 52 industrie si ha una concentrazione dell'occupazione in un minor numero di impianti di maggiori dimensioni, mentre la percentuale dell'occupazione nel totale delle industrie scende di poco, dal 32 al 30%; va evidenziato un progresso tecnico diffuso in 50 delle 52 industrie, nelle quali aumenta l'HP per addetto; c) in 68 industrie si ha per contro una concentrazione dell'occupazione in un maggior numero di impianti di minori dimensioni ma più avanzati tecnicamente (la potenza per addetto aumenta in ben 64 delle 68 industrie), mentre l'occupazione relativa sul totale delle industrie risulta stazionaria intorno al 39%; d) nelle ultime 45 industrie si ha pieno sviluppo, con aumento sia delle dimensioni occupazionali medie degli impianti sia del loro numero, mentre la tecnologia migliora in 38 di esse e nel loro complesso l'occupazione aumenta dal 15 al 23% del totale delle industrie. Sono queste le industrie leaders dello sviluppo industriale ed economico generale del paese.

Dinamica dimensionale delle industrie italiane nel periodo 1951-1991

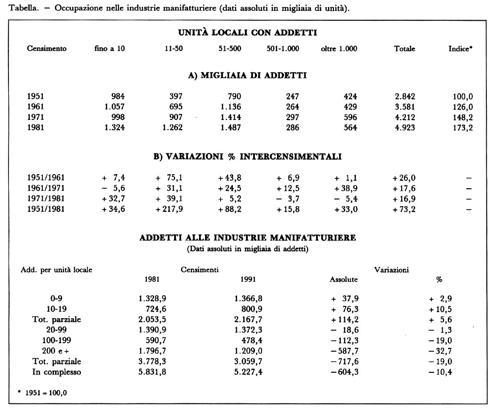

Per questo periodo non sono state effettuate le analisi strutturali, sopra riferite, delle correlazioni tra investimenti, localizzazione e dimensione degli impianti rilevate nel decennio 1951-1961, ma sono disponibili dati - peraltro non comparabili con quelli esposti in precedenza - sull'occupazione nelle unità locali delle industrie manifatturiere, distribuite per classi di ampiezza degli addetti. Da questi dati risulta (v. tabella): 1) nel trentennio 1951-1981 l'occupazione totale è aumentata del 73% (da 2,8 a 4,9 milioni); l'aumento è stato massimo (218%) nelle unità medio-piccole (da 11 a 50 addetti), minimo (15,8%) nelle unità medie (da 501 a 1.000 addetti); 2) nel successivo decennio 1981-1991 (sulla base di dati assoluti peraltro non comparabili con quelli precedenti) l'occupazione è diminuita del 10,4% nel totale degli impianti e del 19% negli impianti con più di 19 addetti, mentre negli impianti con meno di 20 addetti è aumentata del 5,6%, il che sembra dovuto all'automazione e a una maggiore specializzazione delle piccole unità.

Economie di scala ed economia industriale

Le nuove impostazioni dell'economia industriale

Nel secondo dopoguerra si era affermata, nel campo dell'economia industriale, la tesi secondo cui la superiorità della grande impresa sarebbe dovuta sia alla migliore tecnologia sia alle massime economie di scala. Ma negli anni ottanta le nuove acquisizioni delle teorie dei contratti e dei costi di informazione e di transazione hanno evidenziato il confronto tra i costi associati agli scambi sui mercati e quelli degli scambi effettuati all'interno delle grandi imprese integrate verticalmente, ridimensionando i vantaggi delle economie di scala in queste imprese, delle quali si continua comunque a riconoscere il ruolo positivo: ridimensionamento, tuttavia, rifiutato da altri ricercatori (v. Di Bernardo, 1991; Bellandi, 1995), che tornano al modello di Stigler, pur riformulandolo.

Le tesi di Stigler, di Williamson e di Silver

Tema centrale del modello di Stigler (v., 1951; v. Perry, 1989) è l'analisi del rapporto e delle interazioni fra economie di scala e divisione del lavoro nelle imprese. Malgrado alcune critiche, "l'idea centrale del modello può essere riproposta [...] in contesti opportunamente specificati; [...] l'idea è che una dimensione più grande del mercato implichi una spinta alla specializzazione delle imprese, soprattutto nelle attività caratterizzate da economie di scala, con l'eventuale sviluppo di nuove industrie di beni intermedi" (v. Bellandi, 1995, pp. 41 ss.).

Stigler si chiede: "Perché l'impresa non abbandona le funzioni soggette a rendimenti crescenti, permettendo a un'altra impresa (e industria) di specializzarsi in queste, per cogliere tutti i vantaggi dei rendimenti crescenti?". La risposta è che "la vendita di un prodotto può essere troppo piccola per sostenere un mercato specializzato; l'output di un sottoprodotto può essere troppo piccolo per permettere l'attività di un produttore specializzato; la domanda di informazioni di mercato può essere troppo piccola per permettere l'attività di un giornale commerciale: l'impresa deve quindi realizzare queste funzioni da sé".

Alcune critiche rivolte a questo modello possono considerarsi superate (v. Perry, 1989) poiché con l'aumento delle dimensioni del mercato si ha una maggiore specializzazione delle imprese, soprattutto di quelle avvantaggiate da economie di scala, nonché lo sviluppo di industrie produttrici di beni intermedi.

Uno dei punti più criticati del modello di Stigler è quello del 'ciclo di vita' dell'industria, secondo il quale le industrie 'nuove' avrebbero una piccola dimensione e quelle 'mature' una dimensione maggiore: di conseguenza la disintegrazione verticale si affermerebbe in maggior misura nelle seconde. In particolare la tesi di Stigler è stata criticata (v. Williamson, 1975) perché sarebbero i costi di transazione e non la tecnologia a spiegare l'integrazione e la disintegrazione verticale delle imprese: ma la tesi che comporterebbe un radicale rovesciamento di posizioni è stata anch'essa contestata (v. Bellandi, 1995, p. 73), in quanto le tesi 'transazionali' e l'approccio tecnologico inciderebbero solo di poco sul modello di Stigler. Quanto all'integrazione verticale in presenza di economie di scala, è stato anche osservato che la trasmissione di idee dagli imprenditori ai produttori dei nuovi inputs specializzati è ostacolata da un 'blocco informativo' dovuto alla diversità delle esperienze e attitudini delle due categorie di operatori (v. Silver, 1984); dal che deriva l'alternarsi di fasi di estensione e fasi di riduzione dell'integrazione verticale, dovuto alla sequenza di fasi di introduzione e fasi di successo dei progetti innovativi.I contributi più recenti (v. Bellandi, 1995, p. 196) inducono ad attenuare la distinzione tra le due teorie di base, relative ai rapporti tra economie di scala e sviluppo, la prima delle quali pone l'accento sul ruolo svolto dalle attività di ricerca e sviluppo, la seconda sul processo di adattamento delle strutture organizzative. Si attenua così anche la distinzione tra economie di crescita e di scala (v. Penrose, 1959). Infine, se le soluzioni organizzative 'di transizione' condizionano quelle 'di arrivo' del processo innovativo, questo non si traduce in economie di diversificazione interne all'impresa, in quanto la forza 'stigleriana' che spinge verso il decentramento si manifesta quando appare il successo dell'innovazione.

Economie di scala e politica economica

Dimensioni delle imprese

Tutti i paesi effettuano interventi pubblici favorevoli da un lato alle piccole e medie imprese e dall'altro alle grandi: il che non sembra molto sensato, dato che questa politica comporta costi rilevanti a carico dei non imprenditori e dei non proprietari di mezzi di produzione, e anche perché una politica favorevole a tutte le imprese può attuarsi mediante interventi generali sul piano monetario e fiscale meno onerosi.

Ma poiché le grandi imprese, spesso integrate in enormi società finanziarie internazionali, godono quasi sempre e ovunque, con l'appoggio della classe politica e della burocrazia, di vantaggi e privilegi di varia natura, una politica a favore delle piccole e medie imprese ha una sua ratio, sempre che non discrimini tra settori produttivi, tra paesi associati nella stessa Comunità, o tra regioni, anche se meno sviluppate, dello stesso paese, a favore delle quali si sono dimostrate più efficaci altre misure.

In particolare (v. Sylos Labini, 1995) i moderni strumenti che possono agevolare lo sviluppo di nuove piccole e medie imprese innovative sono molteplici: promozione di business incubators secondo il modello americano (che ha consentito la creazione di 60.000 piccole imprese con 600.000 occupati), costruzione di una struttura centrale, collegamenti con le università e gli istituti di ricerca, promozione incentivata di consorzi, corsi di formazione 'mirati', promozione di distretti industriali e di collegamenti a rete tra le imprese, costituzione di un''agenzia delle innovazioni' anche al fine di decentrare le azioni amministrative pertinenti.

Quanto alle grandi imprese, gli strumenti di intervento sono pochi e generalmente inefficaci: le politiche antitrust si sono dimostrate quasi sempre incapaci di ridurre almeno il diffuso fenomeno degli accordi taciti tra oligopoli sia privati sia pubblici, accordi che, in assenza di frequenti azioni concorrenziali conseguenti a innovazioni tecnologiche, pesano in generale sui consumatori e sulle piccole e medie imprese (v. Monopolio e politiche antimonopolistiche). Gli interventi per contenere i danni causati su molti mercati oligopolisti consistono soprattutto, tra difficoltà e remore, in provvedimenti mirati a una migliore informazione sui prezzi e sulla qualità dei prodotti, al controllo della pubblicità, all'abbassamento delle difese doganali, ecc.Infine, le enormi dimensioni di molte imprese finanziarie non sono giustificate dalle economie di scala, che nel campo finanziario sono poco rilevanti, ma se mai dalla riduzione dei rischi resa possibile dalla diversificazione e dall'ampiezza delle operazioni: contro la politica di queste grandi imprese, quasi sempre dannose alla concorrenzialità dei mercati, è stata formulata (ma non accettata) la proposta di Stigler intesa a 'spezzettarle' nelle loro componenti settoriali (anche grandi, ma di dimensioni ottimali).

Localizzazione degli impianti nelle aree depresse

Gli interventi pubblici concepiti per agevolare lo sviluppo di regioni o aree arretrate o poco efficienti non appaiono i più adatti a influire sulle dimensioni delle imprese, non avendo la scelta dimensionale molto a che vedere con interventi pubblici finalizzati ad altri scopi: la scelta è invece affidata alla responsabilità, alla capacità e agli interessi degli imprenditori e degli azionisti.

Diverso è il discorso urbanistico, perché la dimensione degli impianti e la loro localizzazione sono legate a condizioni locali, ambientali e infrastrutturali spesso influenzate da interventi privati di natura monopolistica o oligopolistica. Tra l'altro molti grandi impianti richiedono una localizzazione sul mare e/o su vie d'acqua navigabili: in tali casi l'intervento pubblico dovrebbe controllare la corretta localizzazione degli impianti e assicurare i servizi necessari. (V. anche Costi; Monopolio e politiche antimonopolistiche: economia; Produttività).

Bibliografia

Acocella, N., Fondamenti di politica economica, Roma 1994.

Allen, G.C., British industries and their organisation, London 1933.

Bellandi, M., Economia di scala e organizzazione industriale, Milano 1995.

Bruni, L., Aspetti strutturali delle industrie italiane, Roma 1961.

Bruni, L., Economie interne di scala a tecnica immutata, in "L'industria", 1964, n. 1, pp. 77-95.

Bruni, L., Aspetti della dinamica strutturale delle industrie manifatturiere nelle regioni italiane, Roma 1970.

Bruni, L., L'industrializzazione del Mezzogiorno: tendenze di lungo periodo, in "Rivista economica del Mezzogiorno", 1988, I, pp. 149-185; 1989, III, pp. 561-586.

Buzacott, I.A. e altri, Scale in production systems, Oxford 1982.

Cacace, N., Gardin, P., Produttività e divario tecnico, Milano 1968.

Di Bernardo, B., Le dimensioni d'impresa. Scala, scopo, varietà, Milano 1991.

Fischer, S. e altri, Economics, New York 1988 (tr. it.: Economia, Milano 1996).

Florence, P.S., The logic of industrial organization, London 1933.

Florence, P.S., Investment, location, and size of plant, Cambridge 1948.

Florence, P.S., Post-war investment, location, and size of plant, Cambridge 1962.

Gold, B., Changing perpespectives on size, scale, and returns: an interpretative survey, in "Journal of economic literature", 1981, XIX, 1, pp. 5-33.

Griliches, Z., Ringstadt, V., Economies of scale and the form of the production function, Amsterdam 1971.

Hoover, E.M., The location of economic activity, New York 1948.

Isard, W., Location and space-economy, New York 1956.

Isard, W., Methods of regional analysis, New York 1960.

Mansfield, E., Industrial research and technological innovation. An econometric analysis, New York 1968.

Momigliano, F., Economia industriale e teoria dell'impresa, Bologna 1975.

Padoa Schioppa, F., L'economia sotto tutela, Bologna 1990.

Penrose, E.T., A theory of the growth of the firm, Oxford 1959 (tr. it.: Teoria dell'espansione dell'impresa, Milano 1973).

Perry, M.K., Vertical integration: determinants and effects, in Handbook of industrial organisation (a cura di R. Schmalensee e R.D. Willig), Amsterdam 1989.

Pratten, C.F., Economies of scale in manufacturing industry, Cambridge 1975.

Pratten, C., A survey of the economies of scale, Commission of the European Communities, Bruxelles 1988.

Robinson, E.A.G., The structure of competitive industry, Cambridge 1931.

Salter, W.E.G., Productivity and technical change, Cambridge 1960 (tr. it.: Produttività e cambiamenti della tecnica, Torino 1975).

Scherer, F.M., Industrial market structure and economic performance, Chicago 1970.

Scitovsky, T., Economies of scale, competition, and European integration, in "American economic review", 1956, XLVI, 1, pp. 71-91.

Silver, M., Enterprise and the scope of the firm. The role of vertical integration, Oxford 1984.

Sraffa, P., Le leggi della produttività in regime di concorrenza, in Saggi, Bologna 1986.

Stigler, G.J., The division of labour is limited by the extent of the market, in "Journal of political economy", 1951, LIX, 3, pp. 185-193 (tr. it.: La divisione del lavoro è limitata dall'estensione del mercato, in Problemi di microeconomia, a cura di W. Breit e H. Hochman, Milano 1971).

Stigler, G.J., The theory of price, New York 1966.

Stigler, G.J., The organization of industry, Chicago 1968.

Sylos Labini, P., Progresso tecnico e sviluppo ciclico, Roma-Bari 1993.

Sylos Labini, P., La creazione di nuove imprese innovative, in Innovazioni e risorse umane nell'economia della conoscenza. Atti del seminario del CNR, 30 ottobre 1995, Roma 1996, pp. 233-235.

Viner, J., Curve di costo e curve di offerta (1931), in Teoria dell'impresa e struttura economica (a cura di S. Lombardini), Bologna 1975, pp. 143-170.

Weiss, L.W., Optimal plant size and the extent of suboptimal capacity, in Essays in the honor of Joe S. Bain, a cura di R.T. Masson e P.D. Qualis, Cambridge, Mass., 1976.

Williamson, O.E., Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, New York 1975.

Williamson, O.E., Transaction cost economics, in Handbook of industrial organisation (a cura di R. Schinaleusee e R.D. Willig), Amsterdam 1989.