Gli Ebrei e la città

Gli Ebrei e la città

I luoghi, i traffici, la convivenza di più «nationi»

La mobilità degli Ebrei italiani è singolarmente elevata nel corso del Seicento; essa è sensibile alle altalenanti autorizzazioni a svolgere determinate attività e al clima di maggiore o minore tolleranza che si registra nei diversi Stati della penisola. Nei primi decenni del secolo, permessi ed esenzioni si alternano infatti a ritmo ravvicinato in molti suoi centri (1). Venezia — che pure nel 1581 Francesco Sansovino aveva definito «vera terra di promissione» — per i Giudei d’Europa non fa eccezione (2). Appoggiarsi a relazioni familiari e comunitarie è per gli Ebrei una pratica di sopravvivenza. Ma è anche l’altra faccia della loro vita economica e culturale, che in questa fase travalica i limiti della città lagunare, proiettandosi anche fuori d’Italia e perdurando ben oltre il secolo (3).

Lo descrive con efficacia Leon Modena nella sua autobiografia, quando narra dei suoi spostamenti a Cologna, a Montagnana, a Ferrara, a Firenze con brevi passaggi a Verona e a Mantova, salvo poi fare ritorno appena possibile a Venezia, che resta la città dei suoi «desideri», o quando allude ai parenti insediati a Pesaro e a Roma, o ai figli inviati a cercar lavoro a Padova, a San Vito, o a sollecitare l’acquisto di una nuova edizione della Bibbia nelle comunità italiane, o spediti per punizione a Zante in Morea (4). Lo conferma l’attività diplomatica svolta dall’ebreo spagnolo Daniel Rodriguez tra gli ultimi decenni del Cinquecento e il primo del secolo successivo quando, come console degli Ebrei ponentini e levantini, nel 1607 sottopone alla Signoria, uno dopo l’altro, tre memoranda sui traffici mercantili (5). Lo attestano le pratiche di Joshua Ferro, in un certo senso «successore» del Rodriguez nel tenere rapporti con i magistrati della Repubblica.

In quella fase di declino economico per molti centri mediterranei, che era iniziata già nella seconda metà del XVI secolo, sembrava essersi ingaggiata una battaglia a colpi di salvacondotti tra la Serenissima, i papi Sisto V e poi Clemente VIII, Emanuele Filiberto di Savoia e Ferdinando I de’ Medici per accaparrarsi i mercanti ebrei nelle città portuali (rispettivamente Venezia, Ancona, Nizza e Livorno) (6). Ma questo atteggiamento competitivo resiste per oltre un cinquantennio, nel quale la capacità di convincere e l’intelligenza politica dei Sefarditi sembrano dovute in gran parte al loro sguardo sovranazionale: essi fanno riferimento ad una realtà che ben conoscevano, quella degli Ebrei levantini e ponentini, e ai loro spostamenti nel Mediterraneo.

Del resto, in un momento di declino della piazza realtina e di sforzi congiunti per rilanciare gli scambi con i mercati d’Oriente, il senato della Repubblica pareva favorevole ad offrire ospitalità ai mercanti stranieri che per qualche ragione erano partiti da Venezia e volevano farvi ritorno, o a quelli che vi giungevano per la prima volta. Tra costoro, gli Ebrei erano considerati quasi ospiti di riguardo. Certo, i nuovi immigrati avevano degli obblighi severi, oltre che dei diritti; erano tenuti anche loro ad abitare nel Ghetto, a pagare un affitto ai proprietari cristiani, senza modificare l’alloggio che occupavano, e a contribuire in tasse, sia pure in modo differenziato. Erano soggetti alla giurisdizione dei V savi alla mercanzia (anziché agli ufficiali al cattaver come i predecessori di primo insediamento) per l’uso e la distribuzione degli alloggi, delle osterie, delle botteghe; in definitiva per concordare modi legittimi e possibilmente non conflittuali di godere di quell’«honesta libertà» che la città garantiva loro. Erano tenuti ad un comportamento esemplare; qualsiasi abuso, qualunque deroga pesava su di loro — sull’intera comunità — e li danneggiava assai più di quanto accadeva normalmente ai cristiani. Erano di fatto soggetti ad un doppio sistema di controllo. Il che non significa che non ci fossero danni, litigi, o episodi sgradevoli di furto o ricettazione. Anzi, è proprio in queste occasioni che le conseguenze e le contraddizioni di lavori abusivi (come quello di sensale o di intermediario) magari compiuti di nascosto anche alle autorità ebraiche, oltre che a quelle veneziane, emergono in modo drammatico. La costernazione con la quale il rabbi Leon Modena scopre che alcuni Ebrei, all’insaputa dei capi del Ghetto, si erano dati la pena di informare il consiglio dei dieci delle colpe incresciose dei loro connazionali è una testimonianza precisa e un sintomo di una convivenza difficile. Sono persone a lui ben note, sono anzi tra i suoi ammiratori, ma non si rendono conto che, con le loro rivelazioni, danneggiano tutti gli Ebrei (7). Agli albori ciel secolo, la condotta che regolava il loro permesso di risiedere a Venezia era appena stata rinnovata (1598).

Chi ne aveva presentato l’istanza, sottolineando con la sua stessa firma il peso ormai acquisito dai suoi connazionali nella società veneziana di fine secolo, muore nel 1603 ed è sepolto nell’antico cimitero di San Nicolò al Lido. Era stato un personaggio di grande rilievo, considerato da tutti, Veneziani ed Ebrei, il benemerito promotore della «scala» di Spalato (8): quello stesso Daniel Rodriguez cui già abbiamo fatto riferimento, uomo intraprendente e capace di intrattenere grandi relazioni internazionali, le cui iniziative il futuro doge Nicolò Contarini considera di straordinaria intelligenza in materia mercantile (9). Per decenni, costui si era mosso da una piazza all’altra del Mediterraneo, sia pur abitando più o meno stabilmente dal 1576 in una delle case del Ghetto Vecchio di proprietà Minotto (10). In passato era stato inviato a spese dello Stato a rappresentare la Serenissima nei porti del Dominio da mare (11); si era poi trovato a sollecitare il compimento dei lavori che lui stesso vi aveva proposto ed avviato qualche anno prima, cioè la risistemazione del porto, le fabbriche del Lazzaretto e della dogana «per commodo et utile» della Signoria. Avendo fatto del centro dalmata la base delle sue relazioni con l’Impero ottomano, egli ne aveva progettato la trasformazione da ricetto d’emergenza a luogo nodale per una rivalutazione delle vie terrestri dell’intero territorio dominato. Il golfo, i cui fondali erano in buona parte interrati, privo di attrezzature sanitarie e di un solido ceto mercantile, schiacciato alle spalle dalla «pressione turchesca», poteva diventare un punto d’appoggio lungo l’Adriatico, attrezzato per gli scambi fra Venezia e Costantinopoli e i rispettivi entroterra (12). Con l’istituzione di un vero e proprio porto franco, il Rodriguez era divenuto per la Repubblica un interlocutore cui affidare compiti di fiducia; anche se guardato sempre con sospetto al di qua e al di là del mare, egli identifica quel mutato rapporto tra la Signoria e gli Ebrei ponentini insediati nei territori del suo dominio che in buona misura condiziona la politica interna ed estera della Signoria dei primi decenni del XVII secolo. Per i servizi resi, ha evidentemente assunto un potere che gli consente di trattare da una posizione di forza, anche della permanenza in città dei suoi compatriotti.

Dopo quella data, cioè proprio a partire dall’inizio del Seicento, la presenza giudaica in città non è infatti più messa in discussione. Il provvedimento del 1598 aveva confermato alcune clausole fondamentali per la sicurezza, la stabilità e la libertà dei nuovi immigrati. A differenza che in precedenza, a differenza di altri mercanti (per esempio i Tedeschi nel Fondaco), gli Ebrei levantini e ponentini sono ormai ammessi in città con le loro famiglie, il che è un ovvio incentivo per un loro radicamento (13). Sono autorizzati a stare a Venezia, a praticarvi liberamente facendo la propria abitazione nel Ghetto dove possono «usar et far li loro ritti, precetti et cerimonie et tener sinagoghe, secondo l’uso loro, sicuri per esso tempo di non esser molestati», ma possono soprattutto «andar per mare, comprare, vendere e contrattare; condurre a Venezia qualsivoglia mercanzia per mare e per terra, pagando il dazio come gli altri sudditi» (14). Certo, il connotato di «suddito» a loro non sarà mai concesso a pieno titolo, restando subordinato di volta in volta alle clausole delle ricondotte, ai decreti del senato, alle patenti fornite ai negozianti (15). Ma la condizione posta alla possibilità di risiedere nella capitale non si limita più all’esazione di un’imposta, anche se così la si misura; riguarda invece la percorribilità dei mari e l’agibilità delle basi commerciali adriatiche.

Le strutture insediative

L’incisione seicentesca di Giovanni Merlo (una delle poche vedute di Venezia nelle quali il Ghetto è perfettamente identificabile e compare con il proprio toponimo), sia pur sommaria, indica un carattere tipologico. Disegna un porticato omogeneo corrente tutt’intorno, al livello della piazza centrale del «recinto» degli Ebrei; probabilmente l’autore non intende rappresentare così una facciata precisa, ma il fatto che nell’area di primo insediamento, il Ghetto Nuovo, quello che era anche morfologicamente più noto, sotto ai piani d’abitazione esistesse una serie di botteghe e di luoghi di frequentazione collettiva. I documenti di cui disponiamo (i quali peraltro ben poco parlano di architettura) non suggeriscono certo l’idea di un’uniformità formale, ma di un’analogia nei modi di organizzare lo spazio costruito e nei caratteri distributivi degli edifici che, dai primi decenni del secolo precedente, erano stati forzatamente affittati ai Giudei e via via adattati alle proprie esigenze dai loro nuovi abitanti. Eppure la struttura insediativa del Ghetto era assai più complessa di quanto quest’immagine sintetica suggerisca ad un primo sguardo: già da un cinquantennio infatti i Ghetti erano due — il Nuovo e il Vecchio — contigui, ma separati da un ponte e soprattutto da una serie di usi, abitudini e servizi distinti. Gli edifici e il loro rapporto con lo spazio d’uso collettivo, in buona misura, riflettono le loro diversità. Se non per l’impianto urbano, infatti, il Ghetto seicentesco ha ben poco a che fare con quello del secolo precedente: dal punto di vista quantitativo, le 199 unità censite per misurarne la rendita nel 1582 tra Ghetto Nuovo e Vecchio sono divenute rispettivamente ben 250 e 368 nel 1661, con un incremento notevole di alloggi monocamera; ma, anche dal punto di vista dell’uso del suolo, l’area si è andata diversificando progressivamente. La crescita edilizia doveva essere avvenuta complessivamente all’insegna del risparmio, con materiali e finiture di bassa qualità, se le necessità di restauro sono poi quotidiane. Perfino i ponti in legno nel 1632 sono dichiarati pericolanti: il preventivo richiesto a proti e falegnami ne prevede il totale rifacimento (16).

Ma il Ghetto Nuovo aveva cominciato ad organizzarsi all’inizio del secolo e poi a crescere in altezza intorno ad uno spazio vuoto quasi circolare, relativamente omogeneo, una «corte» dotata di pozzi (o una vera e propria «piazza»). Possiamo presumere che quest’ultima sia sempre stata sentita come luogo d’identità collettiva, se fu indicata anche altrove come un modello auspicabile per la costituzione del Ghetto: un riferimento esplicito, nel 1603, per definire la clausura del quartiere ebraico di Padova; implicito nel 1638 a Modena, per il disegno della «piazza da farse le botege intorno» (17). A Cannaregio, comunque, essa integrava al suo intorno i banchi e l’esercizio del controllo sulla loro attività, le botteghe, i depositi, gli spettacoli e perfino lo spazio sacro (nonostante i primi divieti). Per questo era rappresentata nelle vedute con una parziale forzatura quanto all’aspetto dei singoli edifici, ma sottintendendo un messaggio d’insieme, quello di una piazza omogeneamente porticata verso la quale gravitava la vita del quartiere.

Era inoltre aumentata la quantità di porte e di rive che si erano aperte, con o senza il permesso del consiglio dei dieci, tutt’intorno, lungo il perimetro esterno, anch’esse ben visibili nelle immagini seicentesche, rendendo così accessibili dalla barca o dalle calli circostanti una serie di aree pubbliche e private, come richiede ogni luogo aperto che sia anche punto d’incrocio di molti percorsi (18). Gli immobili che da un lato la circondavano e dall’altro affacciavano sui canali perimetrali erano stati in buona parte «rifabbricati» dagli affittuari, senza tuttavia modificare la forma dell’invaso iniziale; ne era stato aumentato il numero di piani e, con intricati frazionamenti e aggiunta di sporgenze, terrazze, balconi, altanelle, la superficie abitabile. Sono moltissimi i permessi strappati al piovego di fare altane sopra il rio di San Girolamo, quello di Ca’ Emo, o quello degli Agudi; le dimensioni possono variare di parecchio, dalle piccolissime di soli 2 per 2 piedi veneziani (meno di un metro quadrato), alle più ricche di ben 10 o anche 12 piedi per 9 (fino a 4 metri per 3) (19). Dalla parte del canale erano state aperte molte finestre e balconi bassi sull’acqua: l’opportunità di proteggerli con inferriate, presa in un primo tempo in considerazione, era poi stata esclusa per ragioni di sanità. L’«artificiosa inventione» con la quale gli Ebrei erano andati modificando lo spazio loro attribuito aveva sì provocato spesso inconvenienti e disordini rilevanti, ma contemporaneamente aveva consentito loro di svolgere più dignitosamente le attività per le quali erano ritenuti necessari alla vita economica veneziana. Così che risultano assolutamente comprensibili tanto i permessi, le autorizzazioni, i richiami generali alle clausole dell’ultima condotta, o quelli particolari a tener «concia» una bottega e il suo «mezà», quanto le smentite, le dilazioni, le pene che si ripetono continuamente e, in modo quasi assillante, si contraddicono (20). Il Ghetto Vecchio, concesso 25 anni dopo come ampliamento del primo recinto, era invece uno spazio non centripeto, organizzato lungo un percorso che funzionalmente tira verso l’esterno, importante perché diretto verso le vie di passaggio (acqueo e pedonale) di Cannaregio. Un’area del tutto differente dal punto di vista della densità del costruito: inizialmente degradata e relativamente ricca di spazi non edificati (orti, campielli pubblici, cortili, pozzi di luce interni ad un fabbrica).

Una conferma indiretta ed efficace di questa diversità d’urbanizzazione ci viene, del resto, da una curiosa testimonianza di Bernardino Zendrini (21). Raccontando di aver visto sgorgare degli strani fontanazzi d’acqua dolce dal fondo del canale di Cannaregio, in occasione di un normale escavo di ripulitura nel 1680, di fronte alla meraviglia che l’episodio destava negli osservatori, il proto alle acque spiega la cosa come del tutto normale e dovuta alla quantità d’ortaglie e giardini, capaci di contenere e conservare a lungo l’acqua piovana, che ancora esistevano nei dintorni. L’area era stata riempita gradualmente, in modo da rendere evidenti i contrasti tra strettezza delle calli laterali e monumentalità delle sinagoghe ma, a quella data, ancora conteneva qualche piccolissimo ritaglio di terreno coltivato a orto.

Gli espedienti cui gli usufruttuari erano ricorsi per trovare una soluzione al loro problema di spazio non sono sempre gli stessi nel Ghetto Nuovo e nel Vecchio: sopraelevazioni, frazionamenti, nel primo caso, intorno ad un campo di forma conclusa, ma anche il tentativo di acquisire nuovi alloggi all’esterno, ampliando il perimetro di un’area che fin dall’inizio è evidentemente più strutturata e quindi più difficile da modificare; invadenza delle unità confinanti, sporgenze, demolizioni parziali, ricostruzioni con diminuita altezza pavimento/soffitto, occupazione dei cortili rimasti ancora inedificati nel secondo, in cui l’impianto urbano, meno caratterizzato, consente trasformazioni continue non solo all’interno degli immobili, ma anche al loro esterno, sacrificando spazi vuoti o di percorso, evidentemente assai meno definiti.

Nel Ghetto Nuovo infatti «ogni picciol buso» era così pieno che era parso utile segnalare alle magistrature preposte la disponibilità di qualche casa inabitata nelle vicinanze al di là del canale di confine (per esempio quelle dei Malipiero, o quelle di Giacomo de Ludovici), che avrebbero potuto facilmente essere aggregate, senza troppi lavori. Qui era molto forte cioè la spinta ad invadere le aree contigue: già nel 1604 (dunque ben prima che l’accorpamento del Ghetto Nuovissimo potesse essere davvero decretato) gli interessati avevano individuato due rughe di case, passato il ponte degli Ormesini, l’una verso il rio, l’altra verso la calle principale. Queste avrebbero potuto rappresentare uno sfogo alle ristrettezze in cui vivevano i Levantini e le loro famiglie; avrebbero facilmente potuto essere concesse con l’impegno che non comportassero variazioni nell’ammontare degli affitti, né fastidi ai vicini confinanti, e che i nuovi fruitori si preoccupassero di «gettare» loro stessi il nuovo ponte necessario ad accedere alle loro case dall’interno del recinto. Per la Serenissima, questa scelta avrebbe forse potuto costituire una nuova occasione di veder accresciuti gli introiti per dazio, perché la nuova espansione avrebbe sì alleggerito l’esistente, ma anche incoraggiato nuovi arrivi (22).

Che gli Ebrei abbiano effettuato in quegli anni innumerevoli suddivisioni, frazionamenti interni, aggiunta di appendici, senza nemmeno chiedere il permesso dei padroni del fondo, è certificato dalle proteste di questi ultimi, tese ad ottenere almeno un decreto di aumento dell’affitto nei casi in cui fossero state effettuate operazioni d’accrescimento. Non si può dimenticare — ricordano i proprietari da Bruolo agli inquisitori — che essi soli sono tenuti a pagare le decime su un territorio che si è andato totalmente modificando in termini di quantità di superficie utilizzabile, di qualità dell’alloggio, di danni arrecati alla struttura edilizia. Una vertenza molto significativa, questa, che segnala una situazione immobiliare fortemente dinamica, nella quale l’Università degli Ebrei replica di volta in volta ai giudici del proprio, alla quarantia civile, al senato che gli accordi stabiliti con i fruitori del Ghetto sono diversi da quelli fatti con altri affittuari in città, perché qui prevedono che gli inquilini debbano tenere acconce le case, farsi carico di rifabbricare un muro o un tetto che minacci rovina, pagare l’affitto anche quando un alloggio resta vuoto; ed è proprio per questo che s’era fatto ricorso alla ragione giuridica della «casacà o inviamento», suscettibile di passare in dote o in vendita, o in eredità. Modificare ora questo regime, dicono con tono accorato e drammatico le suppliche, sarebbe provocare lo «sterminio di povere vedove o fanciulli» (23).

Proprio negli stessi anni d’inizio secolo, nel Ghetto Vecchio non sono pochi i casi in cui gli affittuari hanno già fabbricato sulla casa o sui luoghi «posseduti», o si apprestano a farlo abusivamente. Alla data dell’ultimo ampliamento con la costituzione del Ghetto Nuovissimo il numero di piani d’ogni casa è ormai cresciuto per strati successivi, su fabbriche mal costruite, spesso «casoni» di tavole, così precari da richiedere o facilitare da parte degli utenti, già a distanza di qualche decennio, o successivamente, una parziale o totale demolizione e ricostruzione; ogni metro di terreno ancora scoperto s’era riempito. Caiman Belgrado, per esempio, ha edificato e dato in affitto 7 case nel giardino e frutteto dello stabile che nel 1578 aveva «acquistato» da Camilla Minotto. Gli eredi di quel Rodriguez che si era reso famoso con la proposta della «scala» di Spalato, che ancora abitano nella casa Minotto da lui presa in affitto e che s’avviano ad ingrandirla, nel 1604 vengono richiamati all’ordine e cioè a non ignorare, ad osservare ed eseguire i patti contenuti nell’«istrumento» sottoscritto dal nonno trent’anni prima. Ma con ser Jacob Saracin ebreo gli ufficiali al cattaver arrivano tardi: non possono che imporgli a posteriori di chiudere subito, «entro domani», lo sfondamento di un muro in soffitta effettuato a scapito di una casa confinante; e a madonna Bella Todesca ordinano di svuotare «volontariamente» la casa che occupa, per renderla entro un anno e mezzo nello stesso stato in cui l’aveva trovata, al medico Taula (24).

Questioni d’ogni giorno, vicende di bisogni quotidiani, storie minute di protervia o d’invadenza degli altrui diritti che nel loro insieme finiscono per essere ratificate. Lo dimostrano le numerose vendite «regolari», registrate dagli inquisitori agli Ebrei, di «miglioramenti» effettuati nelle case e nelle botteghe dell’area, o gli altri atti che ribadiscono una separazione giuridica tra fondo ed immobile. Per esempio, nel 1613 lo stabile vicino al ponte degli Agudi su fondo dei Minotto risulta essere stato di fatto ricostruito da chi lo abita: portato a 3 piani tutti in muratura, ha una stretta corticella scoperta, un gruppo scale, un pozzo, una caneva, un magazzino da legna. E proprio lì, con accesso dal sottoportico che va nell’orto, vicino al forno, l’affittuario acquista nel 1648 «more hebreorum» (cioè con la possibilità di «tener, goder, vender, obligar, alienar, far e disponer come gli pare e piace sino alle pubbliche vie») un alloggio grande: 4 locali in mezzanino e un deposito al primo piano; 4 stanze con portico, cucina, spazzacucina a quello superiore; non manca nemmeno la consueta altana, sopra la corticella. A solo pochi anni di distanza, Moisè Coen Spilimbergo con il suo testamento lascia alla figlia la casa posta vicino alla porta di San Girolamo che lui stesso ha costruito e il diritto di goderla da padrona, di affittarla, o di trasmetterla ai suoi eredi, mantenendo come unico obbligo nei riguardi dei predecessori quello di pagare i 24 ducati dovuti per il fondo (25).

Appartamenti di piccole, talvolta piccolissime, dimensioni (censiti come «casetta» o come sola «camera» nelle dichiarazioni rilasciate ai savi alle decime nel 1661) sono contigui ad altri di dimensioni maggiori. Il più delle volte gli alloggi sono composti dal solo «portego», una camera e la cucina, cui s’aggiunge spesso un locale di servizio (un «camerin», o un «andito», o una «soffitta», oppure una «caneva»), magari al piano di sopra o a quello sottostante; ma sono spesso accessibili dalle stesse scale che portano ad appartamenti di 4, 5 o più locali, presumibilmente di una certa importanza, forse riccamente arredati. Il risultato è un intreccio di vincoli di passaggio e di corridoi d’accesso e di disobbligo, talvolta affittati essi stessi autonomamente. Il tessuto abitativo dell’area pare essere insomma incredibilmente frammentato e diversificato anche all’interno della stessa unità immobiliare, con limiti non definiti nettamente e talvolta con protuberanze, ingressi, scale, passaggi e servizi in comune tra unità confinanti.

Così, se è vero che nel 1661 è considerevole la quantità d’immobili dichiarati «vuoti», ciò è probabilmente da imputare a ragioni del tutto contingenti e destinate a modificarsi di nuovo a ritmo accelerato: gli effetti della peste del 1630 che aveva investito l’intera città erano risultati disastrosi anche in un’area la cui densità non aveva l’eguale in laguna e in cui la normativa vigente non aveva probabilmente ostacolato il contagio (26).

«Sopra e sotto di me, da ogni lato, a destra e a sinistra, la gente si è ammalata e muore», nota sgomento Leon Modena nel 1630-1631 durante l’epidemia che «si era ormai sparsa ovunque» e che aveva provocato un gran panico nelle diverse congregazioni, tanto che molti, soprattutto dei Sefarditi, avevano lasciato la città per il Levante o per Verona. Era anche accaduto che 750 balle di enorme valore fossero inviate al Lazzaretto e quasi tutte fossero poi distrutte, o andassero perdute.

Per circa un anno, agli Ebrei era stato proibito di comperare e vendere, o impegnarsi in accordi di scambio. Inoltre il governo aveva richiesto loro oltre 120.000 ducati (27). E un aumento di prezzi senza precedenti aveva provocato il danno maggiore, causando l’impoverimento di molti membri della comunità, così che i ricchi erano divenuti classe media e i medi si erano trasformati in poveri e nessuno poteva farsi carico di questi ultimi, perché non c’era denaro. È il rabbino stesso a descrivere la difficile situazione economica che, del resto, lo aveva colpito anche personalmente: per due anni, infatti, egli si era visto costretto a riprendere in casa e a mantenere la figlia vedova Diana con il nipote e ad aiutare finanziariamente anche l’altra figlia Sterella, il cui marito non aveva potuto far ritorno a casa per un lungo intero anno. Eppure, nonostante le enormi difficoltà, egli era riuscito a guadagnare con la sua penna, la lingua, l’intelligenza, i 500 ducati spesi per far fronte alle necessità domestiche e per ripianare i debiti. Insomma, una testimonianza singolarmente precisa, quella di Leon Modena: tra marzo e giugno 1631 la pestilenza si era scatenata ancora più terribile in ogni quartiere della città, ma Iddio aveva voluto «distinguere tra il campo loro [quello dei cristiani] e quello d’Israele»; nessuno infatti si era ammalato o era morto all’interno dei due Ghetti. I gentili erano rimasti stupiti di un tale miracolo. Ma gli Ebrei avevano continuato a protestare, a litigare, a dire il falso e la punizione divina volle che, da quella data fino a novembre dello stesso anno, fossero anch’essi afflitti di nuovo dalla piaga; la gente — prosegue il rabbi — ricominciò a morire in entrambi i Ghetti (28). La situazione era divenuta terribilmente pesante ovunque: il figlio Isacco non aveva potuto ottenere i lasciapassare necessari per venire da Livorno, dove svolgeva allora la propria attività. Tuttavia, nel recinto di Cannaregio il tasso di mortalità non raggiunse mai quello verificatosi nel resto della città. Cosa che non era accaduta invece nelle comunità di Padova e di Verona, dove i sopravvissuti erano stati meno di un terzo. Certo è che la fine della pestilenza, festeggiata con grande devozione nella città lagunare, fu celebrata anche in Ghetto il 25 novembre 1631, giorno della luna nuova, con preghiere, canti e una raccolta di denaro in tutte le sinagoghe per la produzione di oggetti commemorativi d’argento.

E ben presto la crescita dell’area, sulla base di continue stratificazioni su se stessa, è destinata a ricominciare e a modificare pesantemente anche la quantità di cortili e spazi aperti, l’andamento delle calli, i modi d’occupazione del suolo. Nonostante il temporaneo calo demografico generale dovuto agli effetti della malattia, la popolazione ebraica torna a raggiungere una cifra compresa tra le 2.500 e le 3.000 unità (29); proprio in questa fase nasce il Ghetto Nuovissimo. Come già era stato circa novant’anni prima per il Ghetto Vecchio, si tratta esplicitamente e di nuovo di un’area d’espansione, destinata ad incentivare un’altra ondata migratoria.

Insomma, se spinte nella direzione di acquisire nuovi spazi erano in corso da almeno trent’anni, nel 1633 si prendono decisioni operative. I V savi alla mercanzia sono allora incaricati dal senato di rivedere i siti, di fare un disegno di rilievo, di trattare (su indicazione degli stessi Ebrei) con il proprietario dell’area posta dietro a Ca’ Zanoli, di far costruire un ponte di facile comunicazione, di deliberare i modi e la forma di 20 nuove case da tener «serate et incorporate» nel Ghetto, per 20 famiglie di nuovi venuti (30). Marco Bruolo, figlio di Bernardo, dovrà a tal fine concedere un passaggio all’interno dei propri stabili, ottenendo in cambio un compenso di 500 ducati una tantum alla prossima apertura del banco; mentre gli incaricati dell’ampliamento dovranno garantire la manutenzione degli stessi stabili secondo le indicazioni dei periti e a spese (di progetto e di costruzione) degli Ebrei.

C’è il rischio che il nuovo collegamento giunga proprio in corrispondenza di una delle beccherie; se così dovessero decidere gli esperti, il Bruolo dovrà necessariamente farsi carico di spostarne i banchi: il transito, una sorta di galleria scavata nella fabbrica ad un livello superiore di 10 piedi al selciato del campo, fatto in modo da sostenere con travi ornate i piani superiori, sarà largo 4 braccia e mezzo nell’estremità verso il Ghetto Nuovo e 6 dalla parte esterna. La localizzazione del ponte e del relativo sottoportico costituiscono l’unico vero vincolo all’annessione del Nuovissimo: dovendo la connessione restare sgombra per una distanza pari almeno a quella che la separa dal pozzo dei Calimani, essa finisce per sacrificare due botteghe confinanti, l’una prospiciente il campo, l’altra verso il canale (31).

Una volta stabilito tutto questo, una volta realizzata la progettata «clausura» e il collegamento pedonale sopra il rio, quando il proto al sale Bettinelli verifica la qualità del lavoro compiuto, i capi dei Levantini e dei Ponentini sono autorizzati ad incoraggiare l’arrivo di persone «di buona fama», offrendo loro case «grandi e capaci». Non si prevedono tanto trasferimenti interni, dunque, per alleggerire l’eccessiva densità abitativa degli Ebrei, che da oltre un ventennio spingevano in questa direzione, quanto — almeno a parole — la messa in forma di dispositivi per attirare a Venezia altri forestieri, nella fiducia di trarne un vantaggio per l’economia pubblica e per quella privata. Per questo, visti i pericoli e i timori consueti, riconfermati gli obiettivi di stabilità e sicurezza, per almeno tre anni i passaggi dall’una all’altra zona avrebbero dovuto essere assolutamente impediti (32). Ma anche qui l’incremento della popolazione e la stratificazione fisica sembrano seguire un ritmo più accelerato e confuso di quanto previsto: già prima della realizzazione del ponte, le case e il campiello della commissaria Malipiero, prospicienti il rio, erano state concesse ad Ebrei (33). E i dati relativi alla densità di popolazione per ettaro, registrando una diminuzione in Ghetto Vecchio come conseguenza — contraddittoria con le norme appena stabilite — dell’apertura del Nuovissimo, dimostrano che un parziale drenaggio tra aree confinanti evidentemente c’è stato (34). A trent’anni di distanza le unità del Ghetto Nuovissimo censite come case d’abitazione sono passate da 20 a 27, nel 1740 esse risultano addirittura raddoppiate. A mano a mano sembrano essersi dotate di servizi: nel 1661 19 di esse hanno un loro pozzo, 3 un’altana o una terrazza; i locali destinati a magazzino legati o meno alla residenza, comunque distinti dai depositi in soffitta, sono 20. Cent’anni dopo vi si è insediata una confraternita, con i locali per far scuola, un deposito di ordigni per i fuochi, uno per conservare secchi e mastelle, una bottega di falegname. E la varietà degli affitti (3 case sono cedute «per amor di Dio», mentre altre arrivano a garantire una rendita di ben 100 ducati) di questo piccolo gruppo d’immobili denuncia, con la diversità delle dimensioni e delle caratteristiche, la sua assimilazione all’area urbana periferica di cui fa parte (35).

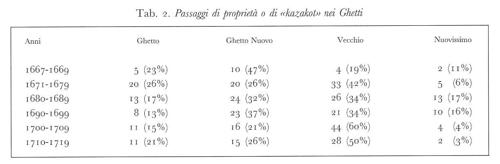

Proprietà, titolo di possesso o di godimento sono tutt’altro che stabili. Nei circa cinquant’anni compresi tra il 1667 e il 1720 la frequenza dei passaggi da un titolare ad un altro, nelle dichiarazioni di decima alle case esistenti nel quartiere degli Ebrei, è complessivamente molto alta, ma non omogenea (36). Per tutto il periodo la dinamica appare particolarmente veloce in Ghetto Vecchio, vuoi per la maggior quantità di popolazione di passaggio (i Levantini viandanti), vuoi per le caratteristiche di maggior precarietà della struttura immobiliare. Ma nel decennio 1671-1679 (che sappiamo essere un periodo di intensi lavori di trasformazione degli alloggi e dei servizi, immediatamente precedenti la ricostruzione della sinagoga e forse ad essa legati), il processo raggiunge punte altissime. Si contano fino a 33 traslati di unità immobiliari, concentrati soprattutto tra il 1673 e il 1675, prevalentemente relativi a quel complesso di camere e volte che si affacciano sulla pubblica calle e sul campiello. E di nuovo il ricambio si accelera nei primissimi anni del Settecento (44 traslati, pari al 60% del totale per l’intero «recinto giudaico»).

Anche nel Nuovissimo troviamo un periodo «caldo», nei primi anni della sua formazione, tra il 1683 e il 1685: 13 traslati (pari al 17% dei passaggi complessivi di tutta l’area per lo stesso arco temporale) su un totale di immobili che, per quanto cresciuto su se stesso, non poteva in soli 50 anni discostarsi molto dalle iniziali 20 case messe a disposizione dalla Serenissima; essi riguardano alloggi subaffittati, o tenuti in uso dal titolare, talvolta soltanto porzioni, presumibilmente piccolissime, di un appartamento («quattro quinti de una casa e tre loghetti», oppure «quattro loghetti e la metà di una casetta vicina», o un solo magazzino per uso proprio); in qualche caso, i passaggi relativi alla stessa unità si succedono per ben tre volte in soli 15 anni (37).

Si tratta di passaggi che, per la maggior parte, avvengono tra Ebrei, i quali sono contemporaneamente titolari di «kazakot» sull’unità acquisita e usufruttuari della stessa e per essa pagano un affitto al proprietario cristiano; in qualche caso si tratta anche di alloggi o botteghe subaffittati ad altri connazionali. Questi «acquisti» sono quasi tutti rogati dagli stessi notai: tali Andrea e Luca Calzavara, più raramente Bortolomio Beatian, o Anzolo Maria Pelizzi. Qualche volta si tratta invece di lasciti in eredità, di livelli, o di assegnazioni dotali, sempre tra Ebrei; oppure anche di cessioni, di ricomposizioni proprietarie, di pagamenti di dote attraverso i giudici del proprio, o ancora di contratti di nozze di proprietari cristiani (che in tal caso, a conferma dell’estrema frammentazione e diversità del patrimonio di cui stiamo parlando, garantiscono al futuro genero una rendita d’affitto variabile tra 7, 15 e anche 100 ducati per case site in Ghetto Nuovo) (38).

Sono notizie preziose quelle che ci vengono fornite da questi atti, circa la consistenza del patrimonio immobiliare che nel corso del secolo passa di mano in mano; «una casa sopra il ponte», «una casa in soler», «un loco attaccato alle botteghe», un «loghetto a pepian», una sola «camera con due finestre», o perfino un «camerin trasmezado di tavole nel quale vi è un balcon». Ma accanto a questi spazi evidentemente «ritagliati» all’interno di un edificio, si contano anche un buon numero di alloggi tipo costituiti da un portico, due camere, un andito (in cui svolgere il proprio lavoro), la cucina con poggiolo e un’altra camera; oppure appartamenti di dimensioni consuete altrove in città, organizzati magari su due «soleri» sovrapposti.

Le attrezzature e i servizi

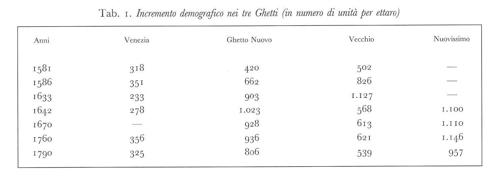

Nel corso del XVII secolo, dunque, l’insieme dei tre Ghetti era divenuto un quartiere urbano a destinazione prevalentemente residenziale, ma attrezzato; differenziato per parti, con prerogative speciali per gli uni o per gli altri dei suoi abitanti (39). Complessivamente esso era molto denso: la popolazione nel giro dei primi vent’anni vi era aumentata del 25%; alla data della delibera del senato mare che autorizzava la venuta in laguna dei Ponentini (1589), ammontava già a 1.600 persone; tra la fine del XVI e l’inizio del secolo successivo aveva visto un incremento ben maggiore che il resto della città, giungendo nel 1642, dopo l’annessione del Ghetto Nuovissimo, a 2.414 unità (a questa data le vittime della peste erano 454) (40); nel 1654, essendo ulteriormente aumentata di poco oltre il 100%, era arrivata a 4.870 individui, il che rappresentava il 3% circa del totale degli abitanti in Venezia centro, con una densità da 2 a 4 volte più elevata che nel resto del contesto urbanizzato (41).

Alla fine del Cinquecento, il sovraffollamento era segnato da ingerenze e soprusi degli uni sugli altri e da un livello di promiscuità e d’igiene quasi inaccettabile (42).

Accadeva infatti che «otto e diese e alle volte molte più persone, quali stano in un solo logo streti et con molto fettor» occupassero gli alloggi di piccole dimensioni, nei quali erano stati frazionati gradualmente gli immobili siti intorno al campo del Ghetto Nuovo, ai primi piani e nelle sopraelevazioni che man mano si erano aggiunte su di essi. Accadeva che sempre più spesso gli Ebrei, spinti da appetiti insaziabili, affittassero ai propri connazionali «loghetti» del tutto privi di camino o di gabinetto con inconvenienti e conseguenze gravissime d’ordine sanitario (43).

«Incomodo», «patimento», soprattutto danni alla salute esistono nell’uno e nell’altro Ghetto, anche se nel Vecchio raggiungono livelli assolutamente sconosciuti; lo accertano sopralluoghi continui e lo segnalano i documenti ufficiali. Questi mercanti, così necessari all’economia veneziana e ormai così legati all’accoglienza che vi hanno ricevuto, abitano in locali piccoli, in edifici altissimi, senza depositi separati per le loro merci, senza lo spazio e i più elementari servizi necessari alle loro famiglie.

Quanto mai significativo è a questo proposito il numero di delibere inerenti alla pulizia dell’area e perfino il ricorso a progetti di nettezza urbana del tutto eccezionali, come quello di Iseppo Paolini per una «scovazera» da costruire in uno slargo all’interno del Ghetto, forse in campo di Ghetto Nuovo. Proprio quando i cattaveri avrebbero dovuto trovare il modo di richiamare nell’area loro riservata gli Ebrei tedeschi, che erano andati silenziosamente invadendo le case destinate ad altri, un perito bellunese andava infatti proponendo l’istallazione in città di elementari dispositivi d’igiene urbana. Egli aveva già redatto un progetto complessivo per ovviare ai danni recati alla fisionomia lagunare dai detriti e dai processi d’interramento; nel 1609 aveva suggerito poi al senato di realizzare anche quattro cassoni o una quantità di buchi nella pavimentazione lungo uno dei lati della piazza, nei quali gli Ebrei potessero scaricare l’enorme quantità delle loro immondizie. Con la richiesta di dar forma allo schema ipotizzato, il Paolini sottintendeva certo, da tecnico qual era, ciò che ai politici doveva essere noto. Accanto alla percezione del rischio di epidemie e contagi, vi era la certezza diffusa in città che il sovraffollamento di quel quartiere potesse costituire uno dei fattori di pericolo del vivere urbano nel suo insieme (44).

Eppure quella di Cannaregio era un’area la cui rete organizzativa a vantaggio prevalente di chi l’abitava stava diventando incomparabilmente più ricca che in altri quartieri veneziani.

In definitiva, negli anni ’30 del Seicento, nel momento della sua massima espansione, il Ghetto non è più un ricovero sommario per un gruppo di minoranza, come nei primi decenni del Cinquecento, ma un’area urbana in cui la vita quotidiana si era arricchita con punti di scambio primario e luoghi di lavoro: un forno per il pane e le azime in ciascuno dei due Ghetti, le numerose botteghe d’erba e di frutta, di vino, di carne, di formaggio, di pasta, d’olio, distinte per i Tedeschi e per i Levantini, la rivendita di tabacco, di candele di cera, il barbiere, il cappellaio, la rammendatrice, la comare che alleva fanciulle ebree, il sarto, il libraio forse con annessa stamperia e laboratorio di rilegatura, la bottega per fabbricar materie d’alchimia, l’osteria per i Giudei stranieri, un intagliatore, un magazzino di legname, un altro di maioliche, il deposito delle casse da morto (45). Vi si erano aperte nuove botteghe alimentari: nel 1617 ottiene licenza un luogo da olio e altri cibi consueti. Il sistema di distribuzione si era insomma frammentato e arricchito; sembrava potersi identificare uno stretto rapporto tra i servizi primari e i loro utenti e il tragitto casa/bottega si era ridotto al minimo: un macellaio, un fruttivendolo, un erbivendolo, una mescita di vino in Ghetto Vecchio erano completamente distinti da quelli del Ghetto Nuovo confinante. Qui non solo non potevano comperare i cristiani, ma era preferibile che non accedessero nemmeno i correligionari tedeschi. Nella casa dei nobili Querini un «inviamento» di pane, vino, carne, frutta e verdura doveva poter funzionare «senza pregiudizi» e cioè senza interferenze da parte di gruppi etnici vicini, ma diversi; perché tanti e tali erano gli scandali e gli inconvenienti che si verificavano tra i due Ghetti che quasi «non risultava sicuro nemmeno stare in casa» (46).

Veniva sostanzialmente garantita la manutenzione; s’erano predisposte infrastrutture quali l’illuminazione e la pulizia delle strade e dei pozzi per l’approvvigionamento idrico, un servizio di traghetto, l’escavo periodico dei rii (47). Si era perfino andata organizzando la fornitura d’acqua per gli «infelici» che non ne disponevano all’interno della loro abitazione: alcuni «portatori» la andavano prendendo nei pozzi privati, dentro e fuori dal Ghetto, e la rivendevano. E la cosa aveva evidentemente funzionato bene, fino a che l’abitudine di mercanteggiare sul prezzo d’ogni secchio non era stata ritenuta troppo competitiva con la rendita che i quattro pozzi pubblici dovevano essere in grado di assicurare alla comunità. In questa fase, il danno arrecato alla fraterna Talmud Torah, che ne era concessionaria, impone limitazioni severe allo sfruttamento dei pozzi privati; ma, così facendo, provoca una nuova spinta ad attrezzarsi per uso proprio in ogni casa, in ogni corticella (48).

Del resto, l’organo di governo dell’Università degli Ebrei, che aveva soprattutto compiti di tassazione, di equa distribuzione dei contributi e dei debiti, di sorveglianza contro casi di corruzione — era insomma preposto ad una corretta amministrazione della giustizia interna — aveva costituito di fatto un dispositivo supplementare d’organizzazione della vita pubblica dell’area (49). La gestione dei servizi urbani d’interesse collettivo più consueti, quali la vigilanza notturna, l’illuminazione pubblica e delle sinagoghe, la fornitura idrica, il controllo sanitario degli animali da macello, la pulizia delle strade con uno «scopa-ghetti» incaricato e pagato, rientrava nei suoi compiti.

Era progressivamente aumentato anche il numero delle attività autorizzate non già in relazione al solo quartiere, ma all’intero complesso cittadino. In Ghetto Nuovo i tradizionali banchi di prestito continuavano infatti a costituire il vero servizio che gli Ebrei fornivano a Venezia. Lo scrivano addetto vi si recava la mattina di buon’ora e vi restava fino a sera per tutelare gli interessati. La vendita dell’usato o la messa a disposizione di mobili, tappeti e addobbi in occasioni particolari sempre più era ritenuta assolutamente indispensabile dalle magistrature veneziane addette a questi settori. Ne confermano il peso acquisito i ripetuti tentativi di assimilazione che l’Arte degli «strazzaroli» compie, rivendicando per sé lo statuto di una corporazione come le altre e la possibilità di indicare qualità e differenze dei prodotti in vendita; ne è una prova l’insistenza con la quale vengono effettuati controlli e sopralluoghi nelle botteghe o nelle soffitte del Ghetto, dove i cristiani si recano per lavorare come sarti, o come pellicciai, o come tappezzieri alle dipendenze degli artigiani giudei (50). Banchi e strazzerie erano entrambe dunque attività di spettanza ebraica, che in altri sestieri mancavano, e che finirono per caratterizzare funzionalmente l’area, anche se in alcuni casi si erano ramificate al di là dei suoi confini, avevano cioè costruito una rete di punti dipendenti. Durante tutto il secolo, infatti, le imposizioni del senato circa gli ornamenti da predisporre per la festa del giovedì santo, o per l’ospitalità di personaggi «elevatissimi», o per il bucintoro, mettono in luce quanto numerose siano ormai le botteghe e i depositi di queste mercanzie siti al di fuori dei luoghi di Cannaregio.

Ma le ragioni dell’attrazione che il quartiere esercitava sulla città non si limitavano soltanto ai servizi ritenuti necessari: lo spericolato fornaio di Santa Maria Formosa osa recarsi in Ghetto a cuocere azimi di pane non lievitato nel forno di Giacomo de’ Cresci e, per questo, dovrà addirittura subire un regolare processo (51).

Lo studio, la cultura

Era via via aumentato anche il numero dei luoghi sacri e d’istruzione (sinagoghe, scuole e fraterne), nonché degli ospizi (rispettivamente per i Levantini e per i Tedeschi). Nel Seicento, vi era inoltre una congerie di enti culturali minori, comunitari ed assistenziali, che ruotavano tutti intorno alle sinagoghe. Le quali, essendo per definizione luoghi aperti di lettura del libro sacro — dunque di preghiera e di studio e commento della Torah — divennero ben presto punti di riferimento civile, oltre che religioso; identificarono comunque spazi di difesa delle identità etniche e dei diversi comportamenti (52). Vi era anche chi — come il rabbino Leon Modena — spiegava ai giovani la Bibbia e i testi sacri, recandosi in veste di precettore nelle case degli Ebrei più facoltosi, o talvolta invece riuscendo a raccogliere in un appartamento del Ghetto Vecchio fino ad una ventina di allievi (53). Oppure c’erano locali comunitari in cui i maestri potevano far lezione anche ai fanciulli non abbienti (maschi e femmine).

Insomma, era una cultura quella che si esercitava in Ghetto parlando ai giovani tutti i giorni, mattina e sera, e pubblicando sermoni, preghiere, scritti di etica, poesie dedicatorie, commenti ai testi ebraici, che suscitava grande interesse e qualche scambio anche con i nobili colti veneziani. Ermolao Barbaro, uomo notoriamente attento al suo denaro, era giunto a regalare a Leon Modena 25 scudi, come segno di apprezzamento per i libri a lui dedicati. Non v’è dubbio, d’altra parte, che i numerosi scritti del rabbi avessero riscosso un successo notevole in ambienti religiosi, molti dei quali erano allora intenti a studi sulle origini del cristianesimo. Mentre l’attività letteraria di Menasseh ben Israel, o il celebre Discorso circa il stato degli Hebrei di Simon Luzzatto furono certamente ben accolti da alcuni dei patrizi ed eruditi veneti più aperti ad una cultura variegata e cosmopolita (54). Anche gli stranieri di passaggio sembrano restarne catturati.

In quel periodo, Venezia era peraltro centro di scambi intensissimi, meta di viaggi, tappa di un percorso culturale formativo per visitatori illustri. Sappiamo, ad esempio, che il segretario dell’ambasciata di Francia Jean-Baptiste Duval, poco dopo il suo arrivo a Venezia nel 1607, si recava in Ghetto per assistere ad una cerimonia religiosa. Qualche mese più tardi vi faceva ritorno per vedere una festa, e poi ancora una circoncisione, che descrive accuratamente nel suo Diario. Così il cappellano dell’ambasciata inglese a Venezia, William Bedell, un protestante di inclinazioni puritane amico del Sarpi, nonché traduttore della Bibbia in gaelico, divenuto poi prevosto del Trinity College di Dublino, ricorda nelle sue lettere sia le prediche sulle Sacre Scritture, sia le conversazioni avute nel 1608 con gli Ebrei veneziani sulle questioni teologiche. E l’ambasciatore di cui era al servizio, Henry Wotton, non è certo da meno. James Harrington, inoltre, considerato uno dei più importanti pensatori politici inglesi della metà del Seicento, ebbe contatti proficui con Simon Luzzatto e le sue tesi sul governo della Repubblica; poco importa dimostrare qui che si sia trattato di contatti diretti, in occasione di una sua visita a Venezia alla fine degli anni ’30, o solo indiretti, attraverso l’influenza esercitata su di lui da Menasseh ben Israel e dai suoi scritti: questi scambi dimostrano comunque la straordinaria influenza che il Ghetto veneziano poteva avere sui giovani stranieri, che essi vi fossero visitatori per ragioni di lavoro, o per costruire la propria educazione attraverso il Grand Tour, o ne fossero informati per interposta persona (55).

E ancora, nel 1611, è un inglese, Thomas Coryat, a raccontarci stupito le sue impressioni: pur fornendo qualche cifra sovradimensionata circa il numero degli abitanti, egli coglie immediatamente il fatto che nell’area convivono comunità molto diverse per origini e consuetudini (i nati nei paesi occidentali usano un copricapo rosso; gli orientali, quelli di Gerusalemme, d’Alessandria, di Costantinopoli adoperano il turbante, come fanno i Turchi). Lo colpiscono soprattutto l’importanza delle sette sinagoghe, come luogo d’incontro comunitario di tutti (uomini, donne, bambini), la loro organizzazione spaziale interna, la forte illuminazione (un’enorme quantità di candelieri vi resta accesa durante le cerimonie), i movimenti alternati di chi legge i testi sacri, l’irriverenza dei frequentatori (che entrando non si scoprono il capo, né si genuflettono, né compiono altro gesto di sottomissione a Dio), la separazione tra uomini e donne (le quali, spesso bellissime e riccamente ingioiellate, al pari d’una contessa inglese, siedono in una galleria loro riservata), la lettura «sobria, distinta e ordinata», ma troppo ad alta voce, che vi si effettua durante il servizio religioso, la recitazione dei salmi che suona come un forte ed incomprensibile «belato» d’animale. Egli sente il bisogno di riportare anche qualche informazione indiretta, circa le abitudini di un popolo che lo incuriosisce e che a Venezia è evidentemente una presenza non marginale: gli Ebrei non usano immagini; sono così rispettosi del loro «sabbath» che quel giorno non comprano, non vendono, né fanno alcunché di profano o secolare; la circoncisione (cui non ha potuto assistere) è una pratica sanitaria, oltre che religiosa, fatta «con un coltello di pietra» ai bambini l’ottavo giorno dalla nascita. Per noi la parte più suggestiva del racconto, tuttavia, è proprio un’esperienza che ha a che fare con l’incontro di culture differenti che il Ghetto veneziano evidentemente consente e facilita: un’esperienza che egli stesso ha vissuto in prima persona. Avendo camminato a lungo in campo, nell’intento di guardarsi intorno, egli vi ha incontrato per caso un rabbino colto (forse lo stesso Leon Modena?), profondo conoscitore della lingua latina, col quale ha intavolato una dotta discussione sulla divinità del Cristo. Ma la piacevole passeggiata turistica e l’animata conversazione teologica sono rapidamente quasi degenerate in tafferuglio, data la reazione violenta di almeno 40-50 persone, uscite da ogni angolo, offese perché egli aveva osato criticare la loro religione. Ed è solo grazie all’ambasciatore del suo paese ch’egli riesce ad uscirne, tratto in salvo in extremis dal nobile suo segretario: i due passavano in gondola sotto al ponte degli Ormesini, proprio nel momento in cui, senza parere, l’inglese tentava passo a passo di allontanarsi dal pericoloso recinto. Il Coryat narra ciò che gli è capitato con un misto di stupore e d’irritazione, dipingendo in modo vivace il fascino della diversità, l’interesse per la vita di un quartiere particolare, l’attrazione per un dibattito colto, cui in quella piazza poteva capitare di assistere. Di fatto, nella sua descrizione, egli delinea con chiarezza qual è il ruolo (protettivo per gli uni, minaccioso per gli altri) della conformazione degli spazi — un’isola chiusa tutt’intorno dall’acqua — e l’importanza che vi assume, anche per chi sta dentro, l’esistenza di un accesso obbligato (56).

Anche il duca d’Orléans nel 1629 chiede di essere condotto in Ghetto e vi effettua poi una passeggiata, scortato da un seguito brillante. E, solo qualche decennio più tardi, il console di Francia sembra essere rimasto affascinato dalle splendide feste di nozze: accanto agli invitati giudei sfarzosamente vestiti, partecipavano alla cerimonia nobili dame veneziane in maschera, per non farsi troppo riconoscere. Profondamente ammirato è il racconto del matrimonio d’una figlia del ricco Levi dal Banco che vide gran concorso di gente e, perfino, la presenza di alcuni ministri stranieri (57).

Alexandre Toussaint de Limojon de Saint-Didier, segretario e consigliere di fiducia dell’ambasciatore di Luigi XIV presso la Repubblica di Venezia, torna poi su quella che è davvero divenuta ormai un’affermazione unanimemente condivisa: non c’è luogo in Italia in cui gli Ebrei siano trattati meglio che a Venezia. Nella sua descrizione del 1680, dopo aver accompagnato il diplomatico conte di Avaux nella città lagunare, egli nota da un lato che il terreno vi è così prezioso da imporre una straordinaria densità d’edificazione, dall’altro che la proverbiale tolleranza dei Veneziani era tale che ogni casa nobile contava tra i Giudei qualche amico affezionato e di assoluta fiducia. Gli aristocratici, ben conoscendone la discrezione, ne erano divenuti protettori e, ad un tempo, se ne servivano per più di uno scopo. Non certo «sopportati», dunque, ma «associati» nei più ricchi traffici mercantili in Levante, gli sembrano gli Ebrei veneziani, capaci di attirare in città grosse somme di denaro, oltre che di contribuire con tasse ordinarie e straordinarie al bilancio dello Stato. Agli occhi degli stranieri, essi si distinguevano del resto dai cristiani solo perché portavano un elegante cappello del più bel tessuto scarlatto che mai fosse dato di vedere, foderato di un lucido taffetà nero... (58).

Succedeva insomma ben raramente che un forestiero abbandonasse Venezia senza aver prima visitato il Ghetto; le narrazioni sono spesso particolarmente vivaci, incuriosite dalla ricchezza di manifestazioni che vi si svolgevano: cerimonie religiose, feste, teatro, musica, funerali alimentavano il fascino suscitato da una così speciale «clausura»; o erano talvolta solo costruite sulla scorta di una lunga serie di luoghi comuni, nel celebrare l’accoglienza che i Veneziani riservavano agli stranieri, o la «voluttà» con la quale assistevano a riti per loro non abituali (59).

In definitiva, i cenacoli in cui si recitavano le orazioni, si discuteva e si approfondiva la cultura ebraica, avevano reso la zona molto articolata dal punto di vista del suo sistema formativo. Il che non è certo particolare del caso veneziano; ma qui esso s’inserisce in un contesto cittadino ricco d’istituzioni comparabili, che forse in qualche misura lo influenzano e ne restano influenzate. Il termine di «scola» attribuito nella città lagunare sia alle sinagoghe principali (la tedesca, l’italiana, la Canton, la levantina e la spagnola), sia per consuetudine anche alle più piccole, fondate da privati (la Mesullanim, la Coanim e la Luzzatto), le rende infatti straordinariamente simili agli omonimi istituti cristiani. Sulla base di un regolamento che doveva essere rivisto e aggiornato periodicamente, i rappresentanti eletti dagli aventi diritto avevano competenze amministrative e fiscali, di controllo morale, di mutuo soccorso (vestire i poveri, curare i malati, seppellire i morti, riscattare gli schiavi, ottenere il rilascio dei prigionieri, maritar donzelle), di assistenza ai confratelli lontani (i Tedeschi, i Ponentini), di assicurazione sui traffici marittimi; distribuivano uffici e compiti secondari; preparavano feste, cerimonie, spettacoli; organizzavano in definitiva la vita sociale nel quartiere concentrandola in luoghi e momenti particolari. Ed erano in grado di farlo anche perché possessori d’immobili (case, magazzini, botteghe) dai quali percepivano denaro da reimpiegare, o nei quali avevano localizzato i principali servizi: l’istruzione dei putti, l’educazione dei figlioli, il ricovero degli ammalati tedeschi, l’albergo dei Levantini, l’ospizio dei poveri, quello delle donzelle da maritare, un ospedale, un oratorio, nonché tutta una serie di luoghi d’incontro (per le donne, per i capi dell’Università, per gli scrivani, per la banca del sovegno) sono attrezzature messe a disposizione della collettività e governate dalle fraterne (60). È certo che le Scuole grandi di San Marco, di San Rocco, della Misericordia, così come alcune delle confraternite veneziane minori, sono comparabili anche funzionalmente per il ruolo che assumono nella società veneziana, per la volontà di svolgere compiti di formazione, di aiuto, di controllo e protezione di alcune categorie di cittadini.

Accadeva spesso tuttavia — ed era probabilmente quasi inevitabile in un ambito così ristretto — che le diverse istituzioni, interpretando le difficoltà di rapporti delle comunità che rappresentavano, fossero in lite tra loro, magari per questioni di tasse, o d’immobili, o di denaro percepito in cambio della fornitura dell’acqua, per problemi cioè di convivenza civile, più che per motivi d’ordine religioso: accadde ad esempio all’inizio del secolo XVII (ed è forse paradigmatico) che nascesse una controversia tra l’Università degli Ebrei e la scuola della Talmud Torah, entrambe ansiose di «cercar la quiete» ma incapaci di fatto di mantenerla (61).

La presenza nel Ghetto di musicisti e compositori, di drammaturghi e attori di teatro non è un fenomeno eccezionale limitato a Venezia: anche in questo campo però vi era nella città lagunare una grande vitalità, che non si limitava certo solo all’esercizio del culto nella casa di preghiera, ma comprendeva una serie di celebrazioni e di festeggiamenti di carattere pubblico e familiare, di cui esistono testimonianze precise (62). Era dunque, quello veneziano, un contesto culturalmente stimolante e capace di integrazione, in cui avevano giocato un ruolo non indifferente, da un lato, le tipografie cittadine che avevano consentito agli ebraisti cristiani di accedere alla letteratura ebraica; dall’altro anche lo Studio di Padova, in particolare la sua Scuola di Medicina con le esercitazioni nel teatro di anatomia o nell’ospedale di San Francesco; nel Seicento, tra i molti studenti stranieri di diversa origine, gli Ebrei ammessi e laureati si contavano ormai a centinaia (63).

Le sinagoghe

Che, in un’area limitata come quella dei tre Ghetti veneziani, gli spazi sacri fossero numerosi e ravvicinati era un fatto normale, data la compresenza di gente di diversa origine (quel «mosaico» cui alludeva Simon Luzzatto nel 1638) e l’uso anche scolastico dei luoghi stessi. Leon Modena ne spiega chiaramente le ragioni, che non attengono certo soltanto a Venezia, ma che qui trovano i loro presupposti di necessità: «di queste Sinagoghe, o Scuole ve ne sono una, due, sei, dieci, o più per Cità, secundo la quantità de gli’Hebrei habitanti in questo luogo, sì che vi possano capire, e secondo la diversità delle nationi Levantini, Tedeschi, Italiani, perché nelle orationi sono più ch’in ogni altra cosa tra loro diversi, e ogn’una ne vuol una a modo suo» (64). Ciò nonostante una certa circolarità di prestazioni doveva esistere, almeno nel XVII secolo, se proprio allo stesso Leon Modena, che di solito teneva cori successo i propri sermoni nella Scuola grande tedesca, non di rado — come si è visto — alla presenza di nobili o preti cristiani o di visitatori, come il duca di Rohan, capita poi di predicare anche nella sinagoga levantina e in quella italiana, quando nel 1625 il rabbino si reca in Terra Santa (65).

Anche per la storia dei luoghi sacri è un periodo estremamente dinamico, quello di cui ci stiamo occupando: studi, discorsi, approfondimenti teologici e anche decisioni di fabbrica. Nel corso di quegli anni si succedono infatti interventi costruttivi particolarmente importanti, sia nel Ghetto Nuovo sia in quello Vecchio: sembra che ad una crescita nelle esigenze e nelle dimensioni corrisponda anche un intento nuovo di definizione formale. Se infatti nel secolo precedente il silenzio della lingua architettonica aveva caratterizzato le facciate esterne della Scuola grande tedesca (la prima insediatasi nell’area) e poi di quella di Canton (che vi si era stabilita nel 1532), è certo che il loro impianto e l’apparato decorativo furono poi rimaneggiati a distanza di un centinaio d’anni. Inoltre, i catastici del Ghetto Nuovo, redatti poco dopo la metà del Seicento, enumerano, raggruppati nell’edificio d’angolo a sud-est del campo, più luoghi di culto e di attività sociali: alla Scuola Canton si erano aggiunti nel 1638 una serie di locali destinati all’insegnamento, alla fraterna Talmud Torah e al magazzino delle casse da morto; tra il 1657 e il 1658 erano stati acquisiti spazi attigui (un botteghino e due nuove camere), che avevano consentito di procedere a opere di trasformazione edilizia (l’eliminazione di una scala, la probabile aggiunta del «luoco per le donne») e all’abbellimento generale del complesso. Il quale d’altra parte risulta essere quasi contemporaneo alla conclusione della fase centrale dei lavori alla sinagoga dei Ponentini, in Ghetto Vecchio. Qui, infatti, proprio in quel periodo, non soltanto il locale del «midrash» era stato ingrandito, ma era stato anche reso geometricamente regolare secondo «il gusto della nostra fraterna». Nel frattempo (1609), anche la Scuola italiana aveva visto il rifacimento delle murature, il rialzo del coperto, la sistemazione del matroneo, l’apertura di un lucernario sul tetto. Inoltre, lungo il perimetro del campo, oltre alle sinagoghe maggiori e alle due «piccole» (come spesso sono chiamate nei documenti) — la Luzzatto e la Coanim (66) —, se ne aggiunge più tardi, forse nel 1635, una terza: la Mesullanim. Si giunge così ad una definizione quasi geometrica dei luoghi di culto, tutt’intorno alla piazza. I tre ultimi avevano caratteristiche simili (un accesso attraverso scale private comuni con alcuni alloggi, un «portego» intermedio, alcuni locali annessi di dimensioni ridotte). La prima, prospiciente il campo, quella «delli Luzzatti», non rispettava le consuete prescrizioni costruttive (circa l’illuminazione, o la localizzazione ai piani alti), con ogni probabilità perché di origine privata. Essa fu sottoposta a continui restauri nella seconda metà del secolo, con lavori condotti dagli stessi operatori impegnati anche nella realizzazione del Ghetto Nuovissimo: una perizia di architetti veneziani molto noti, i Tremignon (padre e figlio), documenta i continui rimaneggiamenti subiti.

Delle due sinagoghe prospicienti l’antico campiello del Ghetto Vecchio, poi, una dirimpetto all’altra, entrambe tardocinquecentesche, la prima a subire un riassetto significativo è la Scuola spagnola, o «della Nation Ponentina», come era in genere definita. La sua esistenza è documentata dal 1584: costruita sui fondi di ca’ Minotto, le sue dimensioni erano più ridotte di quelle attuali. Possedeva un magazzino in corte Rodriga, contiguo e comunicante con il «bagno del Rodriga», che sappiamo risistemato «per il transito delle donne», tra il 1608 e il 1618, dopo la morte dunque del celebre Daniel da cui prendeva il nome e a cui forse apparteneva. Ma il proposito di ingrandirla può collocarsi intorno al 1612, anche se un vero progetto doveva essere stato redatto nei due anni seguenti: occorre acquisire terreno da un forno e ricostruirlo, chiudere uno dei due pozzi del campiello, acquisire altri beni, da demolire e riedificare. Il programma vide presumibilmente una lunga interruzione; fu poi ripreso negli anni ’60 del Seicento, come documentano alcune complicate trattative per acquisire i diritti sul fondo, un appartamento, il camino della bottega retrostante. Le opere principali erano state concluse entro il 1657, come risulta dal sopralluogo dei savi alle decime, ma le finiture di quello che è il primo organismo compiutamente architettonico della storia del Ghetto sono da collocare nella seconda metà del secolo. Una qualificazione modesta si risolve nella chiarezza dell’impaginato e in un buon equilibrio di rapporti tra superfici murarie e numero delle aperture. All’esterno, il sobrio decoro del portale è l’unico elemento che ne richiama la cura formale, quasi un’opulenza autocelebrativa, degli spazi interni. Nessuna certezza documentaria esiste sull’autore o sugli autori dell’intero rifacimento, probabilmente concepito in ambito longheniano. Le ipotesi più accreditate, confermate sul piano cronologico e su quello stilistico, suggeriscono il nome di Giuseppe Sardi, come possibile autore del progetto e direttore di cantiere. Del Longhena, del resto, cui molti scritti hanno fatto riferimento sulla base di considerazioni puramente stilistiche, questi era stato collaboratore in altre occasioni.

Dirimpetto, si trovava il complesso degli immobili destinati alla residenza dei Levantini viandanti, all’«Hospedal d’infermi» e, sicuramente dal 1582, alla loro Scuola: anche in questo caso, vi si trovava il «midrash» al piano inferiore, la sala di culto a quello intermedio e il matroneo al livello superiore. Adiacente era la piccola corte riservata alla festa delle capanne. Negli anni ’60 del XVII secolo questi locali per un verso si rivelano insufficienti, per altro minacciano rovina; vi troviamo attivi capomastri e massari impegnati anche in altri lavori di restauro nelle vicinanze. Nel 1680 la delibera di giungere alla demolizione completa della sinagoga, fino alle fondazioni, ne sottintende anche l’ampliamento. Il cantiere si apre nel 1683 e l’opera è certamente compiuta entro l’inizio del Settecento (come risulta dalle dichiarazioni rilasciate ai savi alle decime nel 1712 ai fini del pagamento delle imposte sulla rendita immobiliare) (67). L’edificio introduce novità significative rispetto alle tradizioni dell’architettura sinagogale veneziana. Si presenta come corpo di fabbrica autonomo: per la prima volta una configurazione di questo tipo (da poco realizzata nelle due grandi sinagoghe di Amsterdam) appare anche nel Ghetto veneziano. È inoltre formalmente compiuta nelle due facciate libere, quelle che prospettano il campiello e la calle. Queste sono «disegnate», in orizzontale con specchiature listate di pietra d’Istria, e in verticale con le strisciate degli ampi finestroni (rettangolari in basso, ad arco al piano della sala di culto, ad oculo ovale al livello superiore). Due grandi portali, le cui proporzioni sono armoniose, segnalano gli accessi. Lo zoccolo è costituito da quattro corsi di bugnato liscio. Che i Levantini viandanti abbiano, o meno, agito qui attraverso un fattore, addetto alla cura dei loro interessi e ben inserito nella realtà cittadina, è certo — come bene ha rilevato il Concina — che una strana «venezianità» d’insieme caratterizza l’edificio; in un esercizio di analogie, esso consente di ritrovare non pochi temi architettonici presenti anche in altre fabbriche coeve d’uso privato e collettivo, forse perfino la mano degli stessi artefici (68). Un esempio singolarmente importante di confluenza tra cultura artistica veneta e cultura artistica ebraica suggella qui la città barocca e il rapporto che essa ha ormai stabilito con il suo Ghetto.

Il cimitero di San Nicolò e il «Canale degli hebrei»

È ben noto che, per quanto attiene l’uso degli spazi urbani da parte delle minoranze che vi si erano insediate, ciò che Venezia non aveva voluto né potuto limitare in alcun modo era il diritto alla sepoltura. Lo dimostra la concessione da parte dei giudici del piovego di un terreno al Lido, prospiciente la laguna, a Salomone di Santa Sofia e Crisante di Sant’Aponal, che lo accettano a nome anche degli altri Giudei abitanti in città: una striscia di 70 per 30 passi veneziani, posta accanto al monastero benedettino cassinese di San Nicolò e forse non lontana dal cimitero protestante (69). Era una decisione, questa, lontana nel tempo: era stata presa il 25 settembre 1386, in quella breve stagione in cui la venuta a Venezia degli usurai ebrei era stata incoraggiata dal comune; una decisione che dunque aveva preceduto di molto l’istituzione ufficiale del Ghetto. Ma il collegamento non diretto tra le abitazioni e il cimitero, l’organizzazione del rito funebre in barca da Cannaregio, attraverso il sestiere di Castello, fino al Lido, non doveva apparire semplice, quando nel corso del Seicento il quartiere aveva ormai assunto quella fisionomia articolata che ho descritto nei paragrafi precedenti.

Le distanze e la morfologia lagunare non erano indifferenti: il trasporto acqueo dei morti e il loro accompagnamento all’estrema dimora da parte dei parenti sono più difficili e costosi che in altre città: l’Università degli Ebrei è costretta a farsi carico della questione morale, del rischio di speculazioni, di abusi ed ingiurie, regolamentando la liturgia del «passaggio dello Yabbok» (70). Nel 1632 le autorità ebraiche decidono che un corteo costituito da due sole barche (peate o gondole) è più che sufficiente; semplificare il trasferimento significa evitare inutili esibizioni, che nulla hanno a che fare con il lutto e con la pietà per i defunti (71). Ma non tutti dovevano essere soddisfatti, tanto più che il passaggio sotto il ponte di San Pietro portava spesso con sé l’impossibilità di sottrarsi agli insulti continui dei ragazzini del sestiere. Nel 1668 l’escavo del «Canale degli hebrei» fu compiuto a spese dell’Università, proprio per accogliere la richiesta e consentire un percorso più agevole, nell’«occasione di portar i cadaveri alle loro sepolture» a San Nicolò. Il canale fu anche allargato vent’anni dopo. Esso è solo un breve tratto di percorso acqueo, nato per consentire di tanto in tanto un tragitto alternativo al rito funebre ebraico; ma finisce per facilitare il percorso di navigazione dalla laguna nord verso l’uscita in mare aperto, dato che la sua profondità consente anche il passaggio d’imbarcazioni di una certa mole. Assume, dunque, un significato importante nella rete cittadina delle vie d’acqua ed è un esempio assolutamente sintomatico di come le esigenze del Ghetto, come microcosmo organizzato, ad un certo punto della sua storia, non abbiano potuto non riguardare l’intero contesto urbano (72). L’escavo è infatti un’opera che riguarda un tratto di via d’acqua breve, ma che finisce per correggere l’intero andamento dei traffici della navigazione portuale e lo stesso regime delle profondità lagunari. Aperto tagliando una parte degli orti del Patriarcato, il canale non è che un ramo di raccordo tra il rio delle Fondamente Nuove (dietro l’Arsenale), in corrispondenza del suo innesto con quello dei Marani, e il rio della Scomenzera verso il porto di San Nicolò. Non ci è dato sapere se la decisione di realizzarlo sia stata solo frutto delle riflessioni dei periti veneziani, in risposta ad una supplica degli Ebrei, o anche del suggerimento di qualche ingegnere d’origine giudaica, vista la loro solida cultura in merito.

Certo è che in un sito la cui morfologia si modifica in continuazione e il cui regime idraulico non è mai definito una volta per tutte, il «Canale degli hebrei», divenuto «profondissimo», nel giro di qualche decennio, è già ritenuto causa di interramento non solo dei canali confinanti, ma dello stesso sbocco in direzione del porto e della sua «fuosa». Tra il 1725 e il 1739 gli effetti dell’escavo sembreranno così deleteri da sollecitare misurazioni, progetti, scritture dei più noti periti veneziani in materia d’acque.

Poleni, Margutti, Riccati, Zendrini si confronteranno circa l’opportunità di opporsi al «processo lento ed occulto» dei fenomeni naturali, una volta innescato un processo dalla mano dell’uomo, e appronteranno anche qualche disegno per avvalorare le proprie tesi (73). Che si tratti di «intestare» nuovamente il suddetto canale con dispositivi costruiti all’uopo, per tornare all’antico regime, o di scartare tale ipotesi considerando ormai inevitabile lo stato di fatto, o peggio, rischioso avviare un’opera i cui effetti non sono tutti prevedibili, l’episodio è tuttavia significativo d’una relazione forte ormai stabilitasi tra insediamento ebraico e città, dal punto di vista della forma urbana. Per un lungo periodo, il canale è destinato a restare nonostante i danni che esso arreca: simbolo efficace di un isolamento spaziale talvolta perseguito da entrambe le parti, eppure mai raggiunto (né raggiungibile) del tutto.

1. Benjamin Ravid, From Yellow to Red: On the Distinguishing Head-Covering of the Jews of Venice, «Jewish History», 6, 1992, nrr. 1-2, pp. 179-210.

2. Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri, Venetia 1581, p. 136b; cf. anche l’edizione con le aggiunte di Giustiniano Martinioni, Venetia 1663, p. 368.

3. Gaetano Cozzi, Società veneziana e società ebraica, in Gli Ebrei e Venezia. Secoli XIV-XVIII, a cura di Id., Milano 1987, pp. 333-374.

4. The Autobiography of a Seventeenth Century Venetian Rabbi. Leon Modena’s Life of Judah, a cura di Mark R. Cohen, Princeton (N.J.) 1988, pp. 97-105.

5. Benjamin Ravid, The Third Charter of the Jewish Merchants of Venice, 1611: a Case Study in Complex Multifacted Negotiations, «Jewish Political Studies Review», 6, 1994, nrr. 1-2, pp. 83-134.

6. Id., A Tale of Three Cities and Three Raison d’Etat: Ancona, Venice, Livorno and the Competition for Jewish Merchants in the Sixteenth Centuy, in Jews, Christians, and Muslims in the Mediterranean World after 1492, a cura di Alisa Meyuhas Ginio, numero speciale di «Mediterranean Historical Review», 6, 1991, nr. 2, pp. 138-162.

7. Come dimostra, riferendosi con vivacità e ampiezza di documentazione ad alcune liti giudiziarie svoltesi verso la metà del secolo, Gaetano Cozzi, Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venezia 1996, cap. II, che qui ringrazio non solo per le preziose informazioni, ma anche per avermi consentito di leggere il manoscritto del suo testo.

8. Benjamin Ravid, An Autobiographical Memorandum by Daniel Rodriga, Inventore of the Scala of Spalato, in AA.VV., The Mediterranean and the Jews, Bar-Ilan 1989, pp. 189-212.

9. Gaetano Cozzi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento. Venezia-Roma 1958, pp. 340-341 (ora riedito in Id., Venezia barocca, Venezia 1995, pp. 116-117 [pp. 1-245]).

10. A.S.V., X Savi alle Decime, 1582, b. 160, Castello/752, dichiarazione di Zuane Minotto qm. Bernardo; Ufficiali al Cattaver, 2 ottobre 1604, b. 246, c. 3v.

11. Ivi, V Savi alla Mercanzia, ser. II, 20 giugno 1590, b. 63, fasc. 108, c. 7: non pochi i solleciti del conte e capitano di Spalato, del conte di Traù, del sindaco di Clissa, dei ministri turcheschi ad attivare la «scala» di Spalato e, nel contempo, a migliorare le condizioni degli Ebrei a Venezia e in Dalmazia.

12. Ivi, Collegio, Relazioni, b. 63, cc. 44-47v, relazione di Alvise Loredan qm. Lorenzo; cc. 64v-76v, relazione di Nicolò Correr, conte e capitano di Spalato, 13 giugno 1583; b. 72, relazione di Lunardo Bollani, conte e capitano di Spalato, 3 aprile 1600; relazione di Alvise Loredan e di Marco Barbarigo, 31 luglio 1586, ritornati entrambi da conte di Spalato; V Savi alla Mercanzia, ser. II, 20 giugno 1590, b. 63, fasc. 108, c. 7. Cf. inoltre la ricca bibliografia sull’argomento, in particolare: Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino 19762, pp. 323-334; Renzo Paci, La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico, «Quaderni Storici», 13, 1970, pp. 48-105; Benjamin Ravid, The First Charter of the Jewish Merchants of Venice, 1589, «Association for the Jewish Studies Review», 1, 1976, pp. 187-222; Id., The Third Charter of the Jewish Merchants of Venice, 1611; Renzo Paci, Gli ebrei e la «scala» di Spalato alla fine del Cinquecento, in Gli Ebrei e Venezia. Secoli XIV-XVIII, a cura di Gaetano Cozzi, Milano 1987, pp. 829-834; Simon Luzzatto, Discorso circa il stato degli Hebrei et in particolare dimoranti nell’inclita città di Venetia, Venetia 1638, c. 18v; Nicolò Contarini, Historie, in Gaetano Cozzi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venezia-Roma 1958, p. 341; Donatella Calabi, Città e territorio nel Dominio da mar, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi-Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 943-977.

13. Sono in realtà documentati casi di Ebrei levantini che già abitavano a Venezia con qualche parente, ma fino al 1589 la cosa non era autorizzata ufficialmente. Cf. A.S.V., Ufficiali al Cattaver, 18 ottobre 1585, b. 243, reg. 3, c. 45, petizione nella quale Judah Passo allude al padre David che ha abitato in una casa del Ghetto Vecchio per 17 anni con moglie e figli.

14. Ivi, Senato Mare, 27 luglio 1589, reg. 50, cc. 58v-60; 6 ottobre 1598, reg. 68, cc. 94-95v.

15. Venezia, Museo Correr, ms. P.D. 167 c, 22 febbraio 1777 (m.v. 1776) e 18 dicembre 1779, fasce. 10 e 11.

16. A.S.V., Ufficiali al Cattaver, 6 novembre 1632, b. 242, 147 F Ia, c. 254v.

17. Stefano Zaggia, Il ghetto di Padova, tesi di laurea, Dipartimento di Storia dell’Architettura dell’IUAV, a.a. 1989-1990; Andrea Balletti, Gli Ebrei e gli Estensi, con l’aggiunta di Il Tempio Israelitico Maggiore e Lettere del Rabbino maggiore Jacob Israele Carmi, Bologna 1969, p. 175 (Reggio Emilia 1913 e 19302).

18. A.S.V., Inquisitori agli Ebrei, 1589-1658, b. 45, cc. 340 ss.; Senato Terra, 16 novembre 1624, reg. 94, cc. 211v-227; Ufficiali al Cattaver, 26 gennaio 1615 (m.v. 1614), b. 2, c. 25; 15 gennaio 1620 (m.v. 1619), b. 2, c. 39v; 8 giugno 1632, b. 242, 86 F Ia cc. 169v-171v, Dal libro grande dell’Università degli ebrei, 10 dicembre 1632; A.S.V., op. 9557, Carla Boccato, Processi ad Ebrei nell’archivio degli Ufficiali al Cattaver a Venezia.

19. A.S.V., Giudici del Piovego, 20 ottobre 1644, b. 24, cc. n.n.

20. Ivi, Inquisitori agli Ebrei, 8 agosto 1601; 22 ottobre 1603; 7 maggio 1688, b. 21, c. 374.

21. Venezia, Museo Correr, Bernardino Zendrini, Memorie storiche dello Stato antico e moderno delle Lagune di Venezia, Venetia 1807, ms., t. I, libro VIII, c. 1037.

22. A.S.V., Inquisitori agli Ebrei, 3 giugno 1604, b. 19, cc. 473, 475r-v.

23. Ibid., 30 gennaio 1614, b. 20, c. 15; 1638, b. 20, c. 24 (con riferimento anche alla vendita fatta dai giudici del proprio il 25 agosto 1632 e all’appello alla quarantia civile; inoltre ai decreti del senato, 13 settembre 1531, 22 luglio 1546, 8 marzo 1629, 7 febbraio 1636). Cf. in proposito il saggio di Ennio Concina, «Parva Jerusalem», in Donatella Calabi-Ugo Camerino-Ennio Concina, La città degli ebrei, Venezia 1991, pp. 41-44 (pp. 9-154).

24. Brian Pullan, Gli ebrei d’Europa e l’inquisizione a Venezia dal 1550 al 1670, Roma 1985, p. 248; A.S.V., Ufficiali al Cattaver, 2 ottobre 1604, b. 246, c. 3v; 9 ottobre 1604, b. 246, c. 4; 30 gennaio 1608, b. 246, c. 17v.

25. A.S.V., Inquisitori agli Ebrei, 13 agosto 1613, b. 19, cc. 282-286; 3 aprile 1648, b. 19, cc. 290 ss.; 29 giugno 1660, b. 20, c. 566.

26. Ivi, X Savi alle Decime, 1661, bb. 425 e 426; era stabilito che, in caso di peste in Ghetto, gli Ebrei sani potessero restare in casa e non essere mandati nel Lazzaretto: Marino Sanuto, I diaria, LII, a cura di Guglielmo Berchet-Nicolò Barozzi-Marco Allegri, Venezia 1898, 29 ottobre 1529, p. 145.

27. The Autobiography, pp. 134-139.

28. Come certifica la pietra tombale che al cimitero di San Nicolò di Lido ricorda le vittime della peste con l’iscrizione «1631 Hebrei».

29. Gino Luzzatto, Sulla condizione degli Ebrei veneziani nel secolo XVIII, «La Rassegna Mensile d’Israel», 16, 1950, p. 161 (pp. 161-172). I dati forniti da altri studiosi di demografia veneziana sono contrastanti, ma le oscillazioni sono comprese tra 2.868 e 2.717 (Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, pp. 30-32, e Alan C. Harris, La demografia del Ghetto in Italia, «La Rassegna Mensile d’Israel», 33, 1967, pp. 15-16); probabilmente quindi la cifra di 3.000 è da ritenersi un po’ sovrastimata. Cf. Tab. 1.

30. A.S.V., Senato Terra, 3 marzo 1633, reg. 109, cc. 6v-7r-v.