Globalizzazione e regionalizzazione

Il fenomeno della globalizzazione è generalmente associato a un processo di progressiva unificazione del mondo. Tanto sul piano delle percezioni, e quindi del modo in cui si interpreta la nostra era, quanto sul piano degli sviluppi socio-economici in atto, la globalizzazione tenderebbe a rendere il mondo più piccolo, omogeneo e strettamente interconnesso al suo interno. L’immagine che spesso ci viene trasmessa è quella di un mondo ‘piatto’ e ‘senza confini’. A un’analisi più attenta del fenomeno, tanto nelle sue dimensioni economiche e culturali, quanto nelle ripercussioni politiche, emerge tuttavia quanto tale interpretazione rischi di essere riduttiva, e per certi versi addirittura fuorviante. Da un lato, la globalizzazione non si muove necessariamente alla stessa velocità e con la stessa coerenza in tutte le sue dimensioni e i suoi effetti sono meno omogenei di quanto potrebbe a prima vista apparire. Dall’altro, se la globalizzazione è una delle tendenze più evidenti dell’attuale scenario internazionale, l’altra è senza dubbio costituita dalla spinta verso la regionalizzazione. Dalle dinamiche demografiche e migratorie agli sviluppi nel campo della sicurezza, dall’economia alle sfide energetiche e climatiche, sino alla diffusione di democrazia e diritti, la dimensione regionale costituisce infatti una chiave di lettura imprescindibile per comprendere tanto l’articolazione globale di questi fenomeni, quanto la loro diversa declinazione in contesti politici, economici e culturali differenti. Anziché un mondo piatto e uniforme, l’accostamento di questi due processi ci restituisce quindi un mondo complesso e multidimensionale, che questo Atlante di geopolitica è chiamato a decifrare. Prima di proseguire affrontando in profondità ciascuno dei temi proposti, però, è utile soffermarci brevemente sulla natura di queste due diverse tendenze e sulla loro interazione. Il capitolo inizia quindi da una definizione del processo di globalizzazione, per darne poi un riscontro empirico e muovere verso un’analisi della dimensione politica di tale fenomeno. Il passo successivo consisterà nell’evidenziare come, tanto dal punto di vista politico, quanto da quello economico e culturale, il mondo in cui viviamo sia molto più composito di quanto potrebbe apparire. In particolare, la spinta verso un’accresciuta rilevanza della dimensione regionale sembra destinata ad influire non solo in termini di redistribuzione del potere, sia sul piano regionale che su quello globale, ma anche, o forse soprattutto, sul rapporto reciproco tra queste due dimensioni.

Tra il 1977 e il 2009, il numero di organizzazioni intergovernative è cresciuto di 25 volte, da 291 a 7459.

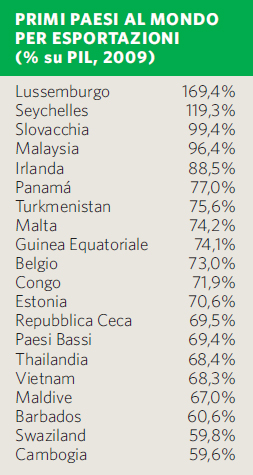

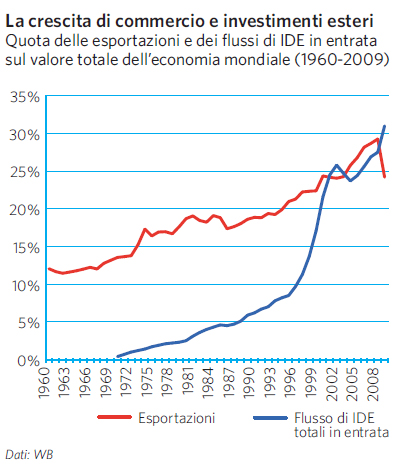

Nell’ultimo mezzo secolo il commercio mondiale in rapporto al PIL è aumentato di quasi 2,5 volte.

Gli investimenti diretti esteri mondiali in rapporto al PIL sono aumentati, negli ultimi quarant’anni, di oltre 12 volte.

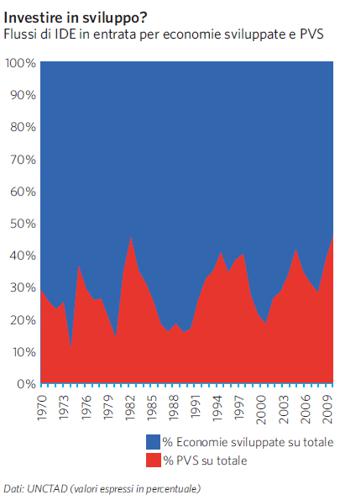

Nel 2007 solo un quarto degli investimenti diretti esteri era indirizzato ai paesi in via di sviluppo, il resto si concentrava in paesi industrializzati.

Definire la globalizzazione

Tra i temi che hanno dominato il dibattito internazionale nell’epoca post-1989, quello della globalizzazione riveste senza alcun dubbio un ruolo primario. Il successo arriso a questo concetto – in ambito accademico, giornalistico, politico e culturale nel senso più ampio – è stato tale infatti da trasformarlo in una sorta di ‘idea-passepartout’‘, usata non solo per descrivere larga parte dei fenomeni sociali del mondo contemporaneo, ma come un vero e proprio paradigma esplicativo cui tutto può essere in qualche modo ricondotto. Del concetto di globalizzazione esistono innumerevoli definizioni: tra le formulazioni più sintetiche troviamo quelle che interpretano la globalizzazione come una ‘compressione spaziotemporale’, una ‘accelerazione dell’interdipendenza’, la ‘svalutazione dell’ordine in quanto tale’ o una progressiva ‘contrazione del mondo’. Definizioni più articolate descrivono il fenomeno come «l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa» o ancora come «la diffusione di connessioni transplanetarie – e in tempi recenti più specificamente sovraterritoriali – tra persone» (Foradori, Rosa, Scartezzini 2008, p. 169). Tra le definizioni più influenti, vi è certamente quella proposta da David Held e Anthony McGrew, secondo i quali il termine globalizzazione denota: la scala più estesa, la crescente ampiezza, l’impatto sempre più veloce e profondo delle relazioni interregionali e dei modelli di interazione sociale […] una vera e propria trasformazione nella scala dell’organizzazione della società umana, che pone in relazione comunità tra loro distanti e allarga la portata delle relazioni di potere (Held, McGrew 2002; trad. it. p. 9) Dietro l’eterogeneità delle differenti formulazioni è possibile identificare alcuni elementi comuni che permettono di evidenziare gli aspetti essenziali del fenomeno. Quello che queste definizioni mettono in luce è innanzitutto il fatto che con il termine globalizzazione ci si riferisce non tanto a una condizione statica e dicotomica, per cui ci troviamo in un mondo che è o non è globalizzato, quanto a un ‘processo’, rispetto al quale è possibile individuare differenti fasi o gradi. Di conseguenza, se è difficile definire con esattezza il momento d’avvio di questo fenomeno, sarà nondimeno utile evidenziarne le variazioni in termini di estensione, intensità e rapidità. In secondo luogo, tutte le definizioni evocano, in maniera più o meno diretta, una profonda trasformazione delle coordinate spazio-temporali della vita associata, legata alle innovazioni tecnologiche nel campo dei trasporti e – soprattutto – delle comunicazioni. La globalizzazione in tal senso è generalmente associata a un’evoluzione nei rapporti tra individui su scala globale tale, secondo alcuni, da ridimensionare la rilevanza della geografia – degli ‘spazi’, dei confini e delle distanze – a favore dei ‘flussi’ e di una logica ‘reticolare’. Quello della globalizzazione sarebbe cioè un mondo al tempo stesso più fluido e più coeso, nel quale si assiste a un mutamento della relazione tra popoli e territori, con inevitabili ricadute sugli stati nazione, che su tale binomio si sono fondati. Infine, elemento essenziale in qualunque analisi della globalizzazione è dato dalla natura multidimensionale del fenomeno: sebbene la componente economica della globalizzazione sia spesso percepita come prioritaria, è senz’altro utile concepire la globalizzazione come un processo che investe allo stesso tempo la dimensione economica, quella sociale/culturale e quella politica. Sul piano economico, la globalizzazione viene associata alla creazione di un vero e proprio mercato globale dei beni e dei capitali, data da un progressivo incremento degli scambi commerciali e finanziari e dalla loro estensione a una scala planetaria. Al tempo stesso, la globalizzazione si accompagna a una trasformazione dei modi di produzione – incentrati sulle imprese multinazionali – tale da integrare le diverse economie nazionali in catene globali sempre più fitte e complesse e da rendere sempre più labile il legame tra i luoghi di produzione e i prodotti finali. Dal punto di vista culturale e sociale, la globalizzazione è intesa come la creazione di una sorta di ‘villaggio globale’ (McLuhan 1962), nel quale la diffusione istantanea e capillare delle informazioni rende le persone maggiormente integrate tra loro. Internet sarebbe al tempo stesso veicolo e metafora di tale trasformazione, data la possibilità che offre di comunicare a costi bassissimi o nulli (e sempre più indipendenti dalle distanze), di attingere informazioni relative a pressoché qualsiasi luogo, di interagire e stringere legami – ancorché virtuali. Delle tre, la dimensione politica della globalizzazione è senz’altro quella più controversa e per certi versi quella più difficile da definire e misurare. A fortiori, dato che è proprio la prospettiva politica che in questa sede vogliamo privilegiare, pare opportuno mantenere tale variabile al di fuori della nostra definizione operativa. Si tratterà pertanto di tentare di ‘misurare’ la globalizzazione a partire dalla sue dimensioni economiche e sociali, per tornare poi a riflettere in modo più articolato sulle conseguenze di tale fenomeno per la politica internazionale.

Misurare la globalizzazione

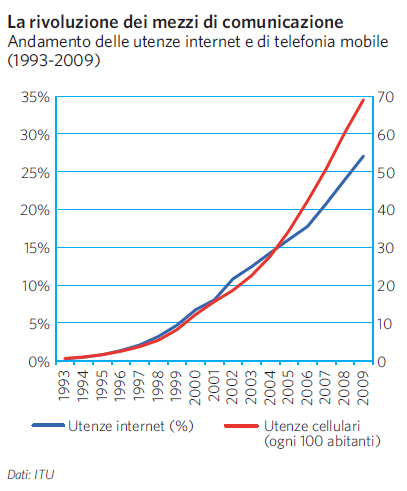

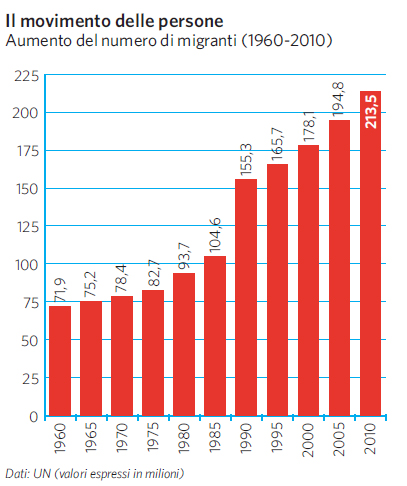

Chi ha tentato di misurare la globalizzazione ha cominciato il più delle volte con il considerare la dimensione economica e finanziaria del fenomeno. Le ragioni di questa scelta sono molteplici e alcune meritano un’analisi più approfondita. Innanzitutto, l’atto stesso del misurare presuppone la disponibilità di una grande mole di dati e una sufficiente fiducia riguardo la loro attendibilità: prima tra le scienze sociali a tentare di dare una dimensione quantitativa ai fenomeni osservati, non è dunque un caso se l’economia sia oggi il ramo del sapere le cui serie storiche risalgano, in maniera affidabile, maggiormente addietro nel tempo. Dunque, l’economia, e innanzitutto il commercio. Se guardiamo al mondo dell’ultimo mezzo secolo possiamo cominciare con il constatare che il valore delle merci esportate rispetto al pil globale registra una crescita pressoché costante, passando dal 12% del 1960 al 29% del 2008. Ciò significa che oggi, in media, ciascun paese dipende da ogni altro per quasi un terzo del valore delle merci che circolano all’interno del suo territorio. Occorre tuttavia registrare anche la precarietà dell’integrazione commerciale contemporanea: come evidenziato dal grafico, la recente crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni proprio sul commercio mondiale, la cui quota sul pil è tornata ai livelli del 2003 (24%). Un indice forse ancora più rilevante per misurare scala e intensità dei flussi globali contemporanei è dato però dalla misura dell’integrazione finanziaria mondiale, ossia della mobilità assunta dal fattore capitale. Sul medesimo grafico vediamo chiaramente come la quota di investimenti diretti esteri (ide) sul pil nell’ultimo quarantennio si sia infatti straordinariamente accresciuta, passando da un 2% dell’economia mondiale nel 1970 all’oltre 33% di oggi e conoscendo inoltre una forte accelerazione nel corso degli anni Novanta. Ma accanto a questi capitali di investimento, sono i movimenti di capitale speculativo a brevissimo termine ad essere letteralmente esplosi fino al punto, secondo alcuni, da perdere ormai ogni contatto con l’economia reale: basti pensare che dei circa 4000 miliardi di dollari di transazioni finanziarie giornaliere, ancora oggi – nonostante la crisi – quasi la metà è composta da prodotti derivati. Stante la nostra definizione del fenomeno ‘globalizzazione’, limitarsi agli indicatori economici sarebbe tuttavia riduttivo. Giova così ricordare che la straordinaria riduzione nei costi di comunicazione e trasporto introdotta dalle continue innovazioni tecnologiche non ha prodotto solamente una maggiore circolazione delle merci e dei capitali, ma anche delle idee e delle persone. In tal senso, se non può lasciare dubbi la notevole espansione dell’utenza internet, più che quadruplicata su scala globale negli ultimi dieci anni e oggi non più circoscritta ai paesi maggiormente sviluppati, le cifre più impressionanti riguardano forse la quantità di dati e informazioni che ogni giorno, o ogni minuto, attraversano la rete. D’altra parte occorre ricordare che la rivoluzione comunicativa che oggi viviamo è dovuta anche alla vera e propria esplosione della telefonia mobile, che oggi collega oltre cinque miliardi di persone in tutto il globo, con tassi di penetrazione impensabili anche nei paesi in via di sviluppo. A conferma della maggiore circolazione internazionale delle persone, e quindi interazione, si può notare che tra il 1985 e oggi registriamo il sensibile aumento del numero di migranti nel mondo in termini relativi (se nel 1965 il 2,5% della popolazione mondiale viveva in paesi diversi da quello di nascita, nel 2010 si era giunti al 3,2%) e, in misura ancora più evidente, in termini assoluti (da 75 a 214 milioni di persone). Pressappoco nello stesso periodo raddoppiava il numero mondiale di turisti (passato tra il 1990 e il 2008 da poco meno di 450 a 930 milioni di persone) e, per citare un fenomeno europeo, ma non solo, il numero complessivo di studenti del programma Socrates-Erasmus superava la soglia del milione. Questi fenomeni segnalano non soltanto la sempre crescente compressione degli spazi consentita dai progressi nei trasporti ma, considerate ancora una volta le loro ricadute economiche (rimesse dei migranti e flussi turistici sono una rilevante fonte di reddito per molti paesi), anche la sempre maggiore, inevitabile interdipendenza tra gli stati del mondo. Nel complesso tali dati sembrano quindi confermare le tesi più assodate, secondo le quali la globalizzazione coincide con un deciso aumento dei flussi internazionali, tanto in ambito economico quanto sul piano dell’interazione tra individui.

La dimensione politica della globalizzazione

Analizzati, seppur in modo sommario, alcuni dati relativi alla dimensione economica e a quella sociale della globalizzazione, possiamo ora rivolgere l’attenzione alla sfera politica del fenomeno e alle sue implicazioni. Secondo le interpretazioni più diffuse, la globalizzazione produrrebbe un progressivo svuotamento della centralità dello stato, tanto nella politica interna quanto nella politica internazionale, fino al punto che quest’ultima andrebbe intesa sempre più come la «politica interna del mondo» e la stessa distinzione tra ambito interno e ambito internazionale verrebbe a perdere di significato (Bonanate 2001). Per quanto l’interpretazione possa apparire sorprendente, non si può negare che tutti i fenomeni più evidenti di globalizzazione sembrano in effetti contribuire a un indebolimento del ruolo dello stato.

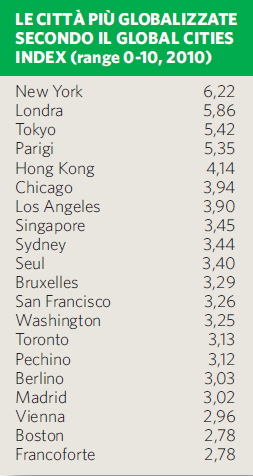

Anzitutto, la moltiplicazione e l’accresciuta rapidità dei flussi economici, commerciali e finanziari – intensificatisi con la rivoluzione informatica – rendono sempre più difficile il loro controllo da parte delle istituzioni statali. Non solo per la quantità di beni e informazioni che attraversano i confini nazionali, ma soprattutto per la natura di alcuni flussi, come quelli finanziari, per i quali non esistono strumenti di controllo efficaci. Non manca allora chi, da una prospettiva tutta economica, arriva a definire lo stato come «un’unità innaturale per organizzare l’attività umana e gestire l’economia in un mondo senza confini» (Ohmae 1995; trad. it. p. 131), tanto che non si dovrebbe più ragionare in termini di economie nazionali, ma piuttosto di macro-regioni definite su base economico-funzionale, oppure di snodi funzionali della rete capitalistica globale come quelli rappresentati dalle World City. A questo si aggiunge la portata di alcune sfide, definite per l’appunto globali, la cui risoluzione esula dalla portata delle singole politiche statali. I cambiamenti climatici, la diffusione di pandemie, la povertà, le minacce poste dalle nuove forme di terrorismo o gli effetti di una crisi finanziaria, proprio per la loro estensione globale pretendono risposte e provvedimenti sovranazionali. In tal senso, la crescita di numero e d’importanza delle organizzazioni internazionali segnalerebbe semplicemente la necessità di adattare il livello di governo alla scala dei problemi da affrontare. Infine, come già evidenziato, la globalizzazione si accompagna a un protagonismo inedito di attori non-statali: le multinazionali, le agenzie di rating, le organizzazioni non governative internazionali, i nuovi media, i movimenti, le reti terroristiche, la criminalità organizzata, per citarne solo alcuni. Rispetto al passato, la diffusione quantitativa di questi soggetti, unita alla loro crescente influenza politica, eroderebbe l’esclusività dello stato nel gestire e determinare la politica internazionale. L’esito finale, secondo alcuni, sarebbe dunque quello di una vera e propria «ritirata dello stato» (Strange 1996), per cui in diversi ambiti della vita associata – o ‘strutture’ – staremmo assistendo a una diffusione del potere tanto in senso ‘verticale’, dagli stati alle organizzazioni internazionali e sovranazionali, quanto ‘orizzontale’, a favore di attori non statuali. Lo stato certo non scomparirebbe, ma vedrebbe ridimensionato il proprio ruolo di attore primario in tutti questi ambiti, con conseguente declino della propria autorità e (nell’interpretazione più pessimistica) della capacità di farsi garante di determinati valori. È in tale logica, ma con diversa prospettiva, che si è rapidamente fatto strada il concetto di governance, termine proveniente – e forse non casualmente – dal mondo del management e usato per indicare un ‘sistema di governo o di conduzione’ che non presuppo ne necessariamente l’esistenza di una struttura organizzativa (e coercitiva) come quella statuale (government). Se è evidente il fatto che non esiste oggi un governo mondiale paragonabile, per capacità e funzioni, a quello dei singoli stati, nondimeno è infatti possibile sostenere che vi sia una qualche forma di ‘governance globale’, potenzialmente in grado di produrre analoghi risultati tramite l’interazione più o meno istituzionalizzata di una molteplicità di attori. Il superamento del paradigma statocentrico non si tradurrebbe perciò in pura anarchia, ma in una forma di governance without government, o più correttamente beyond governments, più adatta ad affrontare le sfide del mondo globalizzato. Alcuni, prendendo atto della diffusione dei regimi democratici che ha accompagnato il processo di globalizzazione, hanno poi interpretato l’affermarsi di istituzioni sovranazionali – quali l’Unione Europea (Eu) – come il primo passo verso la creazione di un ‘utopico’ sistema di governance democratica, globale e multilivello, che coinciderebbe con l’estensione dei diritti dell’uomo e delle loro garanzie su scala planetaria. Va da sé che, in un mondo siffatto, non solo si avrebbe la capacità di affrontare nel modo più equo ed efficace possibile sfide globali quali il cambiamento climatico, le migrazioni, le disuguaglianze, ma gli stati stessi, e con essi la guerra, sarebbero destinati a scomparire.

Il Forum e-G8

Il Forum e-G8 su internet è stato un esempio lampante del tentativo di inclusione di attori non statali all’interno dei contesti di discussione sulla governance globale. L’e-G8, tenutosi per la prima volta il 25 maggio 2011 a Parigi, il giorno precedente al G8 vero e proprio, ha avuto il compito di avviare un dibattito tra la politica e le maggiori aziende del web, in particolare americane e francesi; fra gli altri vi hanno partecipato i leader di Google, Facebook, e-Bay, solo per citarne alcune. Il meeting, fortemente voluto da Nicolas Sarkozy – presidente di turno del G8 – ha senza dubbio sollevato un tema di vasto interesse, ma al tempo stesso ha messo in luce le contrapposizioni esistenti tra i diversi attori riguardo al futuro di internet. Se da una parte il mancato coinvolgimento della società civile (associazioni di utenti, blogger, ecc.) costituisce per alcuni il fallimento a priori dell’e-G8, dall’altra la proposta di creare un controllo globale della rete, magari attraverso un organo sovranazionale, ha trovato la più ferma opposizione delle grandi major del web.

La globalizzazione dei diritti e l’ingerenza umanitaria

Comunque si giudichi l’impatto della globalizzazione sulla politica internazionale e sul modo in cui questa è organizzata, non si può negare che tale processo abbia avuto degli effetti politici sul piano simbolico e normativo non trascurabili. La declinazione democratica che l’accompagna ha contribuito a ripensare i contenuti e ridisegnare i contorni di alcuni concetti politici che avevano fino a pochi anni fa una valenza esclusivamente nazionale. Le nozioni di società civile, di cittadinanza e di responsabilità politica, nell’era della globalizzazione, acquistano un significato e un’estensione del tutto nuovi, in grado di trascendere i confini nazionali.

In questa prospettiva, i diritti umani rappresentano un caso paradigmatico. Benché la loro origine preceda i processi di globalizzazione, i diritti dell’uomo assumono un significato normativo del tutto nuovo nel sistema internazionale attuale. In passato, infatti, per quanto fosse riconosciuta una natura intrinsecamente universale del concetto di diritti dell’uomo, era lo stato il soggetto politico chiamato a tutelarli, all’interno dei propri confini. In altre parole, il rispetto dei diritti umani era delegato al soggetto politico che era in grado di garantirne l’effettività, ossia lo stato. In buona parte questo rimane vero ancora oggi; tuttavia, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, è emerso un approccio normativo nuovo che attribuisce ai diritti umani una valenza di carattere globale. Oggi, nell’immaginario collettivo, i diritti umani e la loro tutela rimandano immediatamente a un orizzonte internazionale e, quindi, globale.

La manifestazione più evidente di questa nuova declinazione normativa è l’ingerenza umanitaria, la quale ha acquisito una rilevanza senza precedenti a partire dalla fine della Guerra fredda. Benché non sia emersa negli ultimi anni una dottrina di intervento umanitario condivisa a livello globale, sia i casi di intervento realmente realizzati nelle aree di crisi, sia l’ipotesi di ingerenza a scopi umanitari hanno acquisito un significato universalistico del tutto inedito. In via di principio, in un mondo globalizzato, nel quale i confini contano sempre meno, la comunità internazionale nel suo insieme non può tollerare la violazione sistematica dei diritti umani, indipendentemente dalle divisioni territoriali e delle frontiere nazionali.

Il ruolo dello stato nella globalizzazione, tra persistenza e crisi

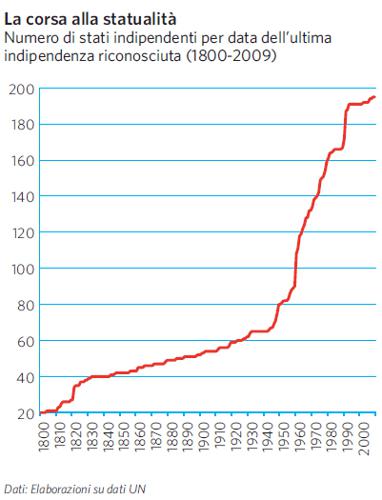

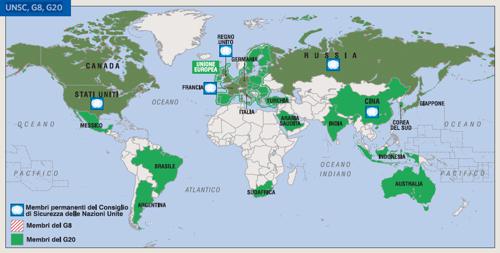

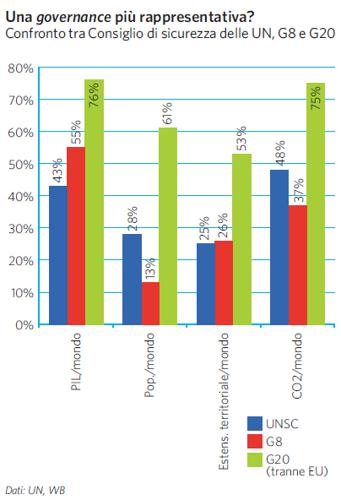

Per quanto la globalizzazione possa essere presentata e percepita come un fenomeno irresistibile in grado di rendere il mondo progressivamente più omogeneo, i processi che la contraddistinguono non sono privi di contraddizioni e di aporie. Sia sul piano economico che su quello sociale e politico, la globalizzazione è infatti caratterizzata da una diffusione disomogenea e non sembra aver prodotto risultati univoci e coerenti. Senza la pretesa di offrire una mappatura esaustiva degli aspetti più problematici della globalizzazione, ci si sofferma di seguito su tre ordini di contraddizioni che, tanto sul piano interpretativo quanto sul piano concreto, hanno contrassegnato il fenomeno negli ultimi decenni: la tenuta e la crisi della sovranità statale; le persistenti diseguaglianze sul piano economico; l’emersione o il ritorno alle identità primarie. Innanzitutto, sembra sbagliato – o quantomeno prematuro – concludere che la globalizzazione abbia definitivamente compromesso le capacità di azione dello stato. Gli effetti della globalizzazione sul ruolo dello stato sono infatti ambivalenti. Se è vero che alcuni processi sfuggono al controllo dei governi nazionali, è anche vero che lo stato rimane per la gran parte dei cittadini del mondo il primo e principale attore politico a cui fare riferimento. Le stesse sfide poste dalla globalizzazione, soprattutto sul piano economico, nel momento stesso in cui erodono la sovranità innescano spesso una maggiore domanda d’intervento statale. La competizione internazionale, l’esposizione a rapidi mutamenti e a influenze esterne, l’insicurezza contribuiscono infatti ad alimentare la richiesta di più stato da parte dei cittadini, quale per esempio forme di protezione come quelle offerte dai sistemi di welfare. Inoltre, nella gran parte del mondo extraoccidentale lo stato indipendente e sovrano – sul modello europeo – rappresenta un riferimento organizzativo politico-sociale solido e irrinunciabile. In continenti come l’Africa e l’Asia non solo si è registrata, all’indomani della decolonizzazione, una vera e propria proliferazione di stati, ma la forma statuale rimane la garanzia più promettente di stabilità o, al contrario, di risoluzione delle crisi – come in Somalia o in Palestina. Ciò è dimostrato anche dalla rilevanza accordata dalla comunità internazionale ai processi di state-building – quindi di costruzione di uno stato laddove non c’è o è collassato – in aree segnate dall’instabilità, dai Balcani all’Afghanistan, da Haiti a Timor Est. Infine, va sottolineato che se è indubbio che inedite sfide di portata globale richiedono politiche sovranazionali di portata altrettanto globale, è anche vero che i principali forum internazionali dove si tenta di affrontare tali sfide sono di natura essenzialmente interstatale. Il G8-G20, l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), le conferenze internazionali sul clima, le Nazioni Unite (Un) e, per alcuni versi, la stessa Unione Europea, così come molte altre organizzazioni internazionali, sono tutte istituzioni i cui componenti sono stati e nelle quali la negoziazione recepisce prevalentemente le visioni, gli approcci e gli interessi dei singoli governi nazionali. Se da una lato appare quindi prematuro attendersi un rapido superamento del ruolo degli stati nella politica internazionale, dall’altro non si può omettere di registrare la crescente rilevanza assunta dalla dimensione intergovernativa, tanto nella forma fluida dei regimi e dei raggruppamenti informali, quanto in quella istituzionalizzata delle organizzazioni internazionali. Ed è infatti attorno a queste istituzioni, e alla possibilità di riformarle per renderle più trasparenti, rappresentative e democratiche, che si addensano oggi le maggiori aspettative riguardo all’esercizio di una global governance che sia al tempo stesso più efficace e più democratica. In tal senso possono essere interpretati gli sforzi di adattare al nuovo contesto globale le organizzazioni ereditate dal sistema bipolare della Guerra fredda: dai tentativi di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla ridistribuzione del potere di voto nell’ambito del Fondo monetario internazionale (Imf) e della Banca mondiale (Wb), al passaggio di consegne tra il G8 e il G20.

Il G8-G20

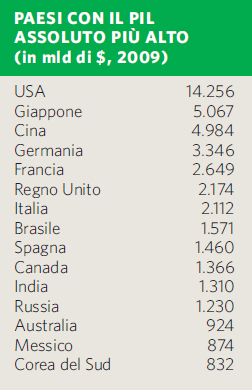

La prima volta che i capi di stato e di governo dei sei paesi più industrializzati del mondo decisero di riunirsi per dare vita al cosiddetto ‘Gruppo dei sei’ (G6) era il 1975: il vertice, tenutosi nel castello di Rambouillet alle porte di Parigi, doveva servire principalmente per coordinare una risposta comune alla crisi economica mondiale, scatenatasi a seguito dello shock petrolifero di due anni prima, e per discutere misure di stabilizzazione del sistema monetario internazionale dopo la fine del regime valutario di Bretton Woods, sancita nel 1971 dall’abbandono della convertibilità del dollaro in oro. Si inaugurava così un forum informale che una volta l’anno avrebbe convocato le più alte leadership politiche di Stati Uniti, Germania Occidentale, Francia, Regno Unito, Italia e Giappone (a cui nei due anni seguenti si aggiunsero il Canada e la presidenza della Commissione europea), per discutere e ricercare strategie condivise nella gestione delle più rilevanti issues della politica e dell’economia internazionale. Trentaquattro anni dopo a Pittsburgh, in Pennsylvania, verrà presa la storica decisione di sostituire, come principale forum deputato alla discussione degli affari economici internazionali, il G7 con il G20. L’esclusivo club delle maggiori potenze economiche del mondo (che già dal 1997 aveva coinvolto sulle issues politiche la Russia, trasformandosi di fatto in G8) apriva in sostanza le sue porte, per farvi entrare tutti quegli stati protagonisti nei due decenni passati di una crescita economica rilevante, in alcuni casi persino eccezionale: dai quattro paesi cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), ad altri otto paesi emergenti, quali Australia, Arabia Saudita, Argentina, Corea del Sud, Indonesia, Messico, Turchia e Sudafrica.

Anche in quest’occasione la spinta ad adattare e modificare i meccanismi della governance globale era frutto dell’esigenza di trovare risposte il più efficaci e condivise possibile a una crisi economica di portata mondiale come quella che, nata nell’autunno del 2008 nel mercato finanziario statunitense, ben presto si era diffusa nei circuiti di tutto il mondo. Non è quindi difficile individuare il principale elemento di somiglianza che unisce idealmente i nastri di partenza di questi due importanti consessi internazionali: la necessità di rispondere a nuove sfide di portata globale, infatti, si è rivelata in entrambi i casi un catalizzatore di rinnovamento dei meccanismi pensati per gestire la complessità del mondo, specie in ragione del fatto che quelli esistenti apparivano non solo inadeguati per la portata e il tipo d’intervento da profondere, ma anche non più rappresentativi delle reali forze in campo. A un’economia ormai eccezionalmente integrata e globalizzata non poteva più corrispondere un foro di discussione strategica che fino ad allora aveva escluso non solo poco meno della metà della ricchezza del pianeta, ma anche quasi il 90% dei suoi abitanti. Intorno al tavolo del nuovo G20 siedono infatti simbolicamente i due terzi circa della popolazione mondiale, oltre l’85% del PIL mondiale e l’80% del commercio internazionale: cifre che mettono nero su bianco il salto quantitativo guadagnato in termini di rappresentatività con il passaggio da una forma all’altra di governance.

Ma se gli elementi di somiglianza sull’asse Rambouillet-Pittsburgh si esauriscono qui, diciamo nella fase della loro genitura, sembrano invece più evidenti alcune differenze che autorizzano a mettere in conto una dose di scetticismo circa l’evoluzione che potrà avere il G20 dal punto di vista della sua funzionalità, specie se messo in comparazione con quella assicurata dal G7 nei suoi oltre trent’anni di vita. Si tratta, infatti, di almeno due sostanziali differenze che riguardano la composizione della membership del G20 rispetto a quella del suo predecessore: la prima attiene alla sua estensione, la seconda al suo grado di omogeneità.

In primis va rilevato come l’aggiunta di 12 membri, se da un lato conferisce maggiore legittimità al forum, dall’altro può rappresentare un oggettivo ostacolo in termini di efficacia della sua attività. Una questione, quella numerica, che d’altra parte scaturisce quasi inevitabilmente dalla difficoltà di trovare un equilibrio tra due condizioni entrambe necessarie, ma non sempre convergenti: allargare la membership a un numero di partecipanti sufficientemente ampio per essere rappresentativo della pluralità e della reali forze in campo nell’economia globale, ma allo stesso tempo sufficientemente ristretto per garantire efficacia nei processi decisionali e nell’agenda dei lavori.

La seconda differenza che traccia una distanza sostanziale tra le due esperienze è invece rappresentata dal minor grado di omogeneità degli attori del G20 rispetto a quelli del G7. Alla forte somiglianza riscontrabile tra i membri del G7, tanto sotto il profilo valoriale quanto sotto quello dei modelli politici ed economici in adozione, infatti, corrisponde un’eterogeneità più marcata non solo tra i vari profili dei nuovi membri, ma anche tra questi e i paesi di prima industrializzazione. Una difformità che si palesa immediatamente se per esempio si pensa ai diversi modelli di sviluppo economico seguiti da paesi come Cina, Arabia Saudita o Russia, o ancora se si prova a ipotizzare le divergenze potenziali, specie nel lungo periodo, che potrebbero sussistere tra gli interessi di paesi arrivati allo sviluppo con decine di anni di differenza.

Tutto ciò potrebbe compromettere quel clima di condivisione e informalità che invece è sempre stata la nota più caratteristica dei summit del G7, rischiando di trasformare un forum, nato per essere luogo di dialogo e coordinamento, in un’arena dove ciascuno dei partecipanti deciderà di giocare una sua autonoma partita, specie quando i tempi e i toni dell’emergenza saranno ormai alle spalle.

Globalizzazione e diseguaglianze

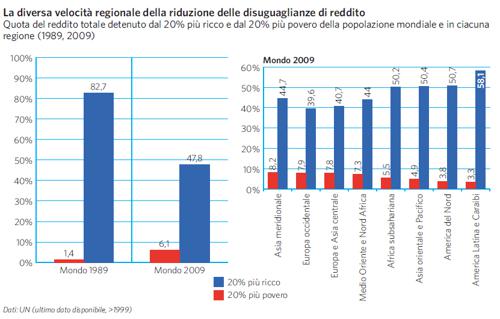

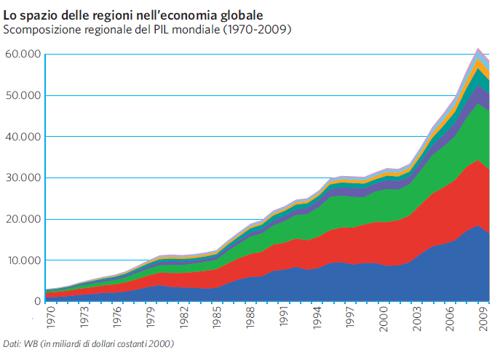

Il riconoscimento che gli stati rivestono ancora un ruolo cruciale, e che fra essi vigono enormi differenze in termini di risorse, capacità e prospettive, trova nella dimensione economica – ancor prima, e in modo più netto che in quella politica – la sua espressione più evidente e amara. I dati, ancorché noti, denotano ogni volta disuguaglianze dalle proporzioni drammatiche. Secondo le stime più recenti ancora nel 2011 quasi un miliardo di persone, pari al 15% della popolazione del pianeta, è da considerarsi in situazione di povertà estrema, ossia sotto la soglia di 1,25 $ al giorno. Nei paesi in via di sviluppo, oltre otto milioni di bambini muoiono ogni anno per cause legate alla malnutrizione, mentre l’accesso a istruzione, cure mediche e servizi igienici rimane appannaggio di una minoranza. Il confronto tra il reddito pro capite dei 10 paesi più ricchi al mondo e di quelli più poveri rende esplicite le distanze abissali che ancora esistono tra alcune aree del pianeta. Di fronte a tali disuguaglianze è senz’altro lecito chiedersi quale sia stato l’effetto del processo di globalizzazione: mentre per alcuni la globalizzazione ha contribuito alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze – la percentuale di poveri sulla popolazione mondiale è infatti scesa costantemente negli ultimi trent’anni, fino a dimezzarsi rispetto al 42% del 1990 – secondo le interpretazioni più critiche sarebbe cresciuto il divario non solo tra gli stati più ricchi e quelli più poveri, ma anche all’interno degli stati stessi. La diffusione globale di un modello di capitalismo di stampo liberista, iniziata negli anni Ottanta con le politiche di deregulation promosse da Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e veicolata in tutto il mondo dai dettami del cosiddetto Washington Consensus, non avrebbe fatto altro che tradurre su scala planetaria le sperequazioni che caratterizzano le economie più avanzate. D’altro canto, se l’attuale fase di globalizzazione è stata contrassegnata nel complesso da una crescita senza precedenti della ricchezza complessiva, non si può non ricordare come anche questa crescita sia stata differenziata, portando a un declino ‘relativo’ di alcune regioni. La stessa distribuzione dei flussi di investimento, d’altronde, rende evidente come la globalizzazione economica abbia continuato a viaggiare su binari diversi per le due parti del pianeta. Ma è soprattutto all’interno del cosiddetto Sud del mondo che si registrano le maggiori divergenze di performance tra le diverse regioni: se il sud-est asiatico ha saputo cogliere a pieno le opportunità offerte dall’economia globalizzata, tanto da ridurre il distacco rispetto alle economie più avanzate, lo stesso non si può dire per l’Africa, soprattutto quella sub-sahariana, che ha visto peggiorare la propria situazione in termini relativi. A una riduzione della disuguaglianza globale corrispondono infatti andamenti regionali profondamente diversi. La stessa categoria di paesi in via di sviluppo, d’altro canto, sembra aver perso gran parte della propria capacità euristica, in quanto di questo gruppo farebbero parte tanto paesi come la Cina, protagonista di un poderoso sviluppo economico, quanto il disastrato Zimbabwe di Robert Mugabe, unico paese africano a crescita negativa e inflazione a sei zeri, ultimo al mondo per indice di sviluppo umano. Non è quindi un caso che alcune formule, come quella dei BRICS (Brasile, Russia, India e Cina, cui talvolta viene aggiunto il Sudafrica), abbiano incontrato tanto successo, in quanto colgono con immediatezza quella che forse è una delle maggiori ‘sorprese’ della globalizzazione, ossia l’obsolescenza delle vecchie categorie dicotomiche (Nord-Sud, Est-Ovest) e l’emergere di un mondo più variegato e complesso.

Globalizzazione e identità: l’Occidente e il resto del mondo

La globalizzazione, come abbiamo visto, richiama un immaginario di interconnessioni e di vicinanze nel quale sembra diventare del tutto irrilevante la geografia. Se la globalizzazione è il luogo omogeneo della comunicazione istantanea e della fluidità degli scambi, la geografia è, al contrario, il luogo eterogeneo delle distanze, degli ostacoli e dei confini. Se la prima si fonda sul superamento dei limiti posti dallo spazio fisico, la seconda è la disciplina che studia le determinanti spaziali della convivenza umana. Potrebbe quindi a prima vista apparire paradossale che, proprio accanto all’intensificazione dei processi di globalizzazione, si registri una vera e propria riscoperta della geopolitica, ossia della disciplina che fa del rapporto tra la geografia e i fenomeni socio-politici ed economici il proprio ambito d’indagine privilegiato.

di Emidio Diodato

Lo studio scientifico della geopolitica è attraversato da un profondo mutamento paradigmatico: da una ricerca centrata sugli stati e sul rapporto tra politica interna e politica estera, si passa a un metodo centrato sul sistema internazionale e sul rapporto tra politica regionale e politica globale. In questo cambiamento, le dimensioni naturali dello spazio perdono gran parte della loro rilevanza. Un tempo, il dibattito geopolitico riguardava pochi fattori considerati essenziali per determinare la politica estera di uno stato. Tali fattori erano, principalmente, i) l’acquisizione di frontiere naturali, ii) l’accesso alle vie marittime e commerciali, iii) il controllo strategico di vaste aree. Oggigiorno, il dibattito geopolitico include nuove dimensioni geopolitiche dello spazio, medianti le quali si struttura il sistema internazionale.

La prima dimensione è quella ‘geoculturale’ e concerne, al contempo, il processo di polarizzazione della struttura globale (bipolarità, multipolarità) e di legittimazione internazionale. Nell’attuale mondo globalizzato, si sostiene, la legittimità internazionale dipende dalla capacità dei principali attori di agire su scala regionale, ottenendo cioè consenso entro i principali spazi culturali del mondo, prima che nel sistema internazionale preso nel suo insieme. Da ciò consegue la tesi per cui la polarità è un prodotto congiunto dell’egemonia di alcuni stati e della costruzione di identità politiche sovranazionali. Il principale esempio è l’Occidente guidato dagli Stati Uniti, dove però si assiste a un processo di emancipazione da parte dell’Unione Europea e, almeno parzialmente, dell’America del Sud. Un altro esempio è la regione asiatica, dove emerge il ruolo di guida della Cina e, in seconda battuta, dell’India e del Giappone. Infine, abbiamo una vasta regione a prevalenza islamica, dove tuttavia non emerge alcun egemone capace di assumerne la guida.

La seconda dimensione è quella ‘geostrategica’. Nonostante il superamento della dicotomia classica tra dominio marittimo e territoriale, la gran parte degli studiosi contemporanei di geopolitica considera rilevante anzitutto la fascia di terra posta tra la massa territoriale dell’Eurasia e gli oceani che la circondano (Atlantico, Indiano e Pacifico). Lungo questa ampia fascia si sono ramificate le principali rivalità negli ultimi due secoli di storia. Anche dopo la conclusione della Guerra fredda, i bordi dell’Eurasia sono rimasti cruciali per le sorti del pianeta, soprattutto nell’area mediorientale e centro-asiatica, dove si concentra la produzione di greggio e gas. Inoltre, in questa area vi sono le più importanti fratture religiose legate alla questione islamica. Tuttavia, alla dimensione geostrategica si sovrappone una dimensione aggiuntiva, che concerne la capacità di controllo dei flussi di comunicazione globale.

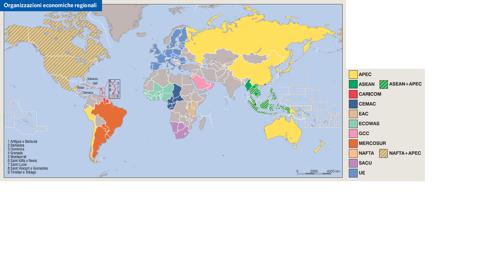

Abbiamo quindi la dimensione ‘geoeconomica’. Dalla ricerca contemporanea emergono due processi, solo apparentemente divergenti, di centralizzazione delle funzioni (produttive, finanziarie, commerciali) e di aggregazione economica sovranazionale. Da una parte, cioè, singoli territori a concentrazione urbana si sviluppano più rapidamente rispetto ai contesti nazionali nei quali sono inseriti, producendo frammentazione e, in alcuni casi, richieste di autonomia e indipendenza. Dall’altra, si assiste viceversa a processi di convergenza tra più territori che si integrano tra loro a livello regionale o sovranazionale. I due processi, pur se divergenti, non si contraddicono. Anzi, la frammentazione indotta dall’accelerazione dell’economia globale trova proprio nei processi di regionalizzazione dell’economia una risposta di tipo geopolitico. Per esempio, ciò avviene con il rafforzamento di istituzioni come l’Unione Europea. Anche in Asia orientale, nell’ambito dell’ASEAN Plus, è in corso un analogo fenomeno di rafforzamento reciproco tra i due livelli regionali (subnazionale e sovranazionale). Tali dinamiche sono tuttavia condizionate dalle altre due dimensioni geopolitiche.

Questa riscoperta degli spazi e dei confini si accompagna in verità a una riflessione più ampia, che investe l’intera dimensione sociale e culturale della globalizzazione. Com’è stato illustrato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei trasporti e delle comunicazioni hanno accresciuto in modo straordinario estensione, intensità e portata dei flussi di beni e informazioni, aumentando esponenzialmente l’interazione tra persone con idee, stili di vita, culture differenti. L’esito finale di questo processo, tuttavia, è ampiamente dibattuto. Secondo alcuni, la conseguenza di questa globalizzazione dell’informazione sarebbe quella di promuovere una maggiore convergenza e omogeneità tra le diverse culture, fino al punto di dar vita a una singola società globale caratterizzata dai medesimi gusti, interessi, valori. L’aspetto più evidente di tale processo riguarda senza dubbio la cultura popolare e dei consumi. Solo per citare alcuni esempi recenti che testimoniano l’esistenza di un mercato davvero globale, possiamo pensare al cinema (“Avatar” di James Cameron è stato visto da oltre 370 milioni di persone in tutto il mondo), ai libri (80 milioni i lettori de “Il codice Da Vinci”, tradotto in 40 lingue), alla musica o ancora agli eventi sportivi (come la finale dei mondiali di calcio in Sud Africa, seguita da oltre 700 milioni di appassionati). Sebbene una certa convergenza nei gusti e nei consumi appaia come un dato innegabile, rimane da capire se l’appartenenza a un medesimo ‘milieu consumistico globale’ porti inevitabilmente verso un’integrazione culturale e la progressiva costruzione di una vera e propria identità collettiva che abbraccerebbe l’intera umanità. Non mancano infatti interpretazioni critiche, tanto rispetto ai modi quanto all’effettiva possibilità di un incontro pacifico e costruttivo tra le diverse culture. In primo luogo, è stato evidenziato come dietro all’apparente neutralità di un tale processo di crescente interazione interculturale si possa invece nascondere un fenomeno di imperialismo meta-culturale, ovvero di imposizione del modello economico e sociale occidentale, veicolato da un sistema globale dei media di stampo oligopolistico. Non si tratterebbe insomma di un incontro e di un dialogo paritario tra culture ma, piuttosto, del tentativo di allargare anche alla sfera culturale l’egemonia politica, economica e militare di una parte. In modo ancora più esplicito e specifico, la globalizzazione della cultura si tradurrebbe di fatto in una progressiva omologazione e americanizzazione.

Secondo alcuni, è proprio tale pressione all’omogeneizzazione a scatenare forme di reazione e resistenza culturale che si manifestano tramite una riscoperta e un’affermazione sempre più perentoria di identità e radici culturali: dalla recrudescenza del nazionalismo, all’esasperazione dei localismi, alle reazioni xenofobe, al ritorno dirompente del discorso religioso nella sfera pubblica. Da qui a prefigurare un vero e proprio scontro tra culture il passo non è certo breve, ma viene non di meno compiuto da diversi autori. Se Benjamin Barber (1996) parla di una contrapposizione tra «Jihad e McWorld», è senza dubbio la formula dello «scontro di civiltà» proposta dal politologo americano Samuel Huntington quella che meglio ha saputo intercettare tali dinamiche, e le paure ad esse legate.

di Antonio Villafranca

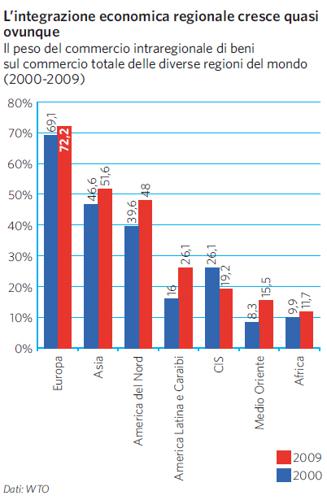

Esistono due modi di interpretare la relazione tra regionalizzazione e globalizzazione. Il primo considera questi due fenomeni come antitetici in quanto la regionalizzazione introdurrebbe un elemento di frammentazione nel mondo globalizzato, tanto addirittura da lasciarne presagire la fine. Ciò deriva principalmente da una lettura ‘ciclica’ della storia che sembra veder alternare (oggi come più di un secolo fa, durante il dominio dell’Inghilterra vittoriana) momenti di globalizzazione - e quindi di apertura dei mercati, di stabilità politica e di pace - a momenti di frammentazione in cui gli stati smettono di collaborare, si chiudono in se stessi (o al massimo nella regione geografica di loro appartenenza) e cercano nella guerra un momento di riaffermazione dei loro interessi nazionali. In questo modo possono essere letti i due conflitti mondiali. La seconda interpretazione sottolinea invece il carattere fisiologico che i fenomeni di regionalizzazione assumono nell’era globale, nel senso che la presenza di attori e accordi regionali non solo è inevitabile, ma costituisce un elemento caratterizzante la globalizzazione stessa. In altri termini, non esiste globalizzazione senza quell’elemento di frammentazione che la regionalizzazione rappresenta. Se si guarda alla realtà, gli accordi e gli attori regionali sono presenti in varie parti del mondo: dal continente americano (per esempio il Mercato comune del Sud, MERCOSUR in America Latina o l’Accordo nordamericano di libero scambio, NAFTA, tra USA, Messico e Canada) fino all’Asia (con l’ASEAN, l’Australia-New Zeland Closer Economic Relations Trade Agreement, ecc.). Tra tutti questi attori quello certamente più significativo, che ha rivoluzionato il concetto stesso di attore regionale e ispirato molte delle altre organizzazioni regionali, è l’Unione Europea (EU). Si tratta di un vero e proprio ‘esperimento’ politico che non conosce pari nella storia dell’uomo sia in termini di poteri e competenze rispetto ai propri paesi membri che in termini di rappresentanza degli interessi comuni rispetto al resto del mondo.

Dunque l’osservazione della realtà e, in particolare, la presenza di un attore regionale così ‘ingombrante’ come l’EU, verso quale delle due interpretazioni sopra esposte può spingere?

Va anzitutto rilevato che, sebbene il commercio intra-europeo rappresenti una quota ancora significativa dell’interscambio commerciale dei paesi del Vecchio continente (pari al 67% per l’EU a 27 nel 2010), le prospettive di crescita dei singoli paesi membri dipendono in buona parte dalla capacità di aumentare le loro esportazioni a livello globale e, in misura crescente, verso i paesi emergenti. Tale consapevolezza ha fatto sì che la Germania intraprendesse un decennio di politiche orientate al rilancio della produttività del lavoro e alla moderazione salariale, che le permettono oggi di registrare tassi di crescita superiori al 3%. Risultato impossibile se ci si fosse limitati all’angusto e, per molti versi, saturo mercato europeo.

Da un punto di vista politico-istituzionale va inoltre ricordato che ormai da diversi anni l’EU è un attore equiparato di fatto agli stati in diverse istituzioni internazionali, a cominciare da quella che meglio esprime la volontà di creare un mercato globale, ovvero il WTO, in cui i 27 paesi membri dell’EU parlano con una sola voce. Una presenza e una forza che a livello internazionale non potrà che aumentare nel futuro anche grazie all’articolo 46 del Trattato di Lisbona, che attribuisce all’EU una vera e propria personalità giuridica. Ma anche a prescindere dall’eccezionale caso europeo, va ricordato che il WTO (già all’articolo 24 dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio, GATT) riconosce pienamente gli accordi regionali, in quanto questi permettono agli stati che ne fanno parte di commerciare tra di loro ancora più liberamente di quanto gli stessi accordi WTO prevedano, a patto ovviamente che non abbiano carattere discriminatorio nei confronti dei paesi terzi. Nel corso degli anni centinaia di questi accordi sono stati presentati e accettati dal WTO, al punto che nel 1996 è stato creato un organo ad hoc (il Committee on Regional Trade Agreements). Temi quali la proprietà intellettuale, i servizi, gli standard ambientali, le politiche di competizione e di investimento sono nati proprio nell’ambito degli accordi regionali prima di divenire veri e propri tavoli di discussione all’interno del WTO.

Molteplici altri esempi potrebbero essere fatti, ma ciò che la realtà in Europa e nel resto del mondo sembra indicarci in modo chiaro è che la coesistenza tra regionalizzazione e globalizzazione è un dato di fatto, una caratteristica del sistema economico mondiale, e non rappresenta più una semplice ipotesi accademica.

Ciò che queste interpretazioni mettono in luce, nel complesso, è la necessità di riconsiderare, con maggiore accuratezza e cautela, le letture più semplicistiche del processo di globalizzazione, anche per quanto concerne la sua dimensione culturale. Se è senz’altro vero che non ci troviamo oggi di fronte a una guerra tra civiltà, o religioni, è altrettanto vero che una maggiore interazione tra identità che si percepiscono come diverse non porta necessariamente al superamento di ogni distanza e idiosincrasia. Parimenti, se è vero che la globalizzazione comporta un’evoluzione del rapporto tra ‘popoli’ e ‘territori’, ciò non significa vivere in un mondo di identità e appartenenze totalmente ‘deterritorializzate’.

Lo scontro di civiltà

La tesi dello scontro di civiltà venne inizialmente formulata da Samuel Huntington in un articolo pubblicato sulla rivista «Foreign Affairs» nel 1993, per poi essere ulteriormente sviluppata in un omonimo libro pubblicato nel 1996. Huntington considerava la Guerra fredda un’anomalia storica, dove la contrapposizione ideologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica aveva temporaneamente sostituito le differenze culturali come principali fonti di conflitto. Quindi, la fine del confronto ideologico avrebbe portato a un progressivo riallineamento degli attori internazionali in base all’appartenenza culturale ad una determinata ‘civilizzazione’. Le otto civilizzazioni individuate dall’autore rappresenterebbero differenti valori, strutture sociali e organizzazioni politiche, tali da rendere le loro interazioni inevitabilmente conflittuali.

La tesi dello scontro di civiltà fu molto accreditata negli Stati Uniti in seguito all’11 settembre 2001, in quanto proponeva una spiegazione semplice a un fenomeno apparentemente incomprensibile come l’antiamericanismo del fondamentalismo islamico. Huntington è stato però oggetto di dure critiche, che in particolare hanno evidenziato la mancanza di prove empiriche dell’esistenza di entità culturali sopranazionali chiaramente distinte e politicamente allineate, così come la sua interpretazione statica e monolitica delle identità.

La fine di Bin Laden e il bilancio della guerra globale al terrorismo

Con un’operazione segreta, il 2 maggio 2011 le forze speciali della Marina USA, i cosiddetti Navy Sales, hanno messo a segno il colpo più importante nella lotta al terrorismo lanciata ormai dieci anni fa all’indomani dell’attentato del 11 settembre 2001: l’uccisione di Osama Bin Laden, il leader della più pericolosa organizzazione terroristica del mondo, scovato in Pakistan in un’abitazione a pochi chilometri da Islamabad. La sua eliminazione, oltre che per le sue modalità d’esecuzione controverse, ha immediatamente aperto un dibattito nella comunità internazionale circa l’entità reale della sua portata. Sul piano operativo, il successo dell’operazione è senz’altro ridimensionato del fatto che un’organizzazione come quella di al-Qaida, data la sua conformazione di tipo molecolare, dovrebbe essere in grado di sopravvivere alla recisione dei suoi vertici, e pertanto anche le attività di controterrorismo probabilmente proseguiranno in continuità con quanto avvenuto in questi anni. D’altra parte è invece impossibile non constatarne una rilevanza eccezionale sul piano simbolico, in quanto proprio lo sceicco saudita incarnava l’opposizione al mondo occidentale e in primis al potere internazionale degli Stati Uniti d’America. Così, è prevalentemente sul piano simbolico che la sua uccisione paga e pagherà i suoi dividendi, tanto sotto il profilo retorico, come rappresentazione (e monito) del Bene che trionfa sul Male, quanto dal punto di vista del prestigio internazionale, con gli Stati Uniti che in un sol colpo hanno riguadagnato una buona dose di credibilità a livello mondiale, dopo lo smacco (oltre che il paradosso) di un decennio di caccia all’uomo andate a vuoto. Ancora differente, invece, è la valutazione sul piano più prettamente politico. Qui infatti nel conteggio bisogna considerare quanto e se la strategia complessiva della lotta al terrorismo globale sia stata in grado di produrre il risultato sperato: fare delle reti del terrore globale la nuova minaccia in grado di serrare le fila dietro a Washington, tanto tra i suoi più storici alleati quanto con potenze come Cina o Russia. E sotto questo piano l’uccisione di Bin Laden non sembra essere sufficiente ad alterare il saldo decisamente negativo di una strategia che fino ad ora è costata in primis la rottura dell’asse transatlantico, con il rifiuto franco-tedesco di appoggiare la guerra in Iraq, in secondo luogo il crescere dell’antiamericanismo all’interno del mondo islamico, e da ultimo la possibilità, proprio per due stati come Russia e Cina (ma non solo), di legittimare il proprio diritto ad affrontare con il pugno di ferro alcuni affari interni o con il proprio vicinato, forti proprio del riconoscimento del fenomeno terroristico o quantomeno di sue applicazioni alquanto estensive, come di una minaccia comune e condivisa da tutta la comunità internazionale.

Interdipendenza economica e disarticolazione politica?

Come abbiamo visto, il fenomeno della globalizzazione generalmente è associato a un processo di progressiva unificazione del mondo. A un’analisi più attenta del fenomeno, tanto nelle sue dimensioni economiche e culturali quanto nelle ripercussioni politiche, è emerso tuttavia quanto tale interpretazione rischi di essere riduttiva, e per certi versi addirittura fuorviante. Da un lato, non è corretto considerare i processi di globalizzazione nei vari ambiti come processi necessariamente uniformi e paralleli, indissolubilmente legati tra loro. In altre parole, la globalizzazione non si muove necessariamente alla stessa velocità e con la stessa coerenza in tutte le sue dimensioni. L’intensificazione dei flussi economico-finanziari o delle comunicazioni non implica inevitabilmente l’aumento delle relazioni sociali, politiche e strategiche fra aree diverse. L’interdipendenza economica, in alcuni casi, può convivere con processi di disarticolazione e di isolamento di alcune regioni o di alcuni stati. Dall’altro lato, lo stesso sviluppo storico della globalizzazione si è accompagnato, in modo ambiguo e a volte contradditorio, con processi di frammentazione: la creazione di raggruppamenti e blocchi regionali, tanto in ambito economico quanto sul piano politico e culturale, non deve essere visto necessariamente in antitesi rispetto al processo di globalizzazione. Se quindi l’unificazione economico-finanziaria non coincide con l’unificazione politica del mondo, se l’interdipendenza economica non coincide con l’interdipendenza strategica dei vari attori internazionali, è possibile allora distinguere almeno due dimensioni entro cui la globalizzazione procede con velocità diverse e, in alcuni casi, in direzioni opposte: la dimensione economica e quella politico-strategica. Lo scollamento fra i processi di unificazione economica e quelli di natura politica risulta chiaro, prima ancora che da un punto di vista teorico, dal passaggio storico dalla Guerra fredda al sistema internazionale attuale. Già durante la Guerra fredda si è assistito a una straordinaria intensificazione dei flussi commerciali, economici e finanziari. Il raggio e la magnitudine dello scambio di informazioni, dei trasporti e delle comunicazioni è cresciuto notevolmente. Diverse organizzazioni internazionali – come l’Imf, la Wb e il Wto – hanno rafforzato i legami reciproci a livello internazionale. Tuttavia, l’interdipendenza economica negli anni della Guerra fredda non è stata affatto globale, ma piuttosto è stata concentrata nel blocco occidentale, o più specificamente nell’area nordatlantica. Benché la progressiva interdipendenza economica nel blocco occidentale venga, con qualche ragione, associata ai processi di lungo periodo della globalizzazione, essa ne è stata una tappa intermedia, concentrata in una sola metà dell’intero sistema internazionale. Sul piano politico-strategico e militare, invece, la Guerra fredda ha rappresentato il sistema internazionale più globale che l’umanità abbia mai conosciuto. Mai come negli anni della Guerra fredda, un unico conflitto politico, ideologico e militare è stato così onnipresente in ogni angolo del globo. Lo scontro fra Stati Uniti e Unione Sovietica non solo ha creato delle sfere di influenza, nelle quali i vari stati erano legati a doppio filo con la superpotenza di riferimento, ma ha finito per influenzare e dettare i termini dello scontro in quasi ogni area del mondo. La stretta interdipendenza strategica che univa Usa e Urss, esasperata dal meccanismo della deterrenza nucleare, si riverberava in ogni crisi o conflitto perché anche un conflitto periferico, per il timore dell’escalation militare, riguardava necessariamente anche le due superpotenze. All’interdipendenza fra le due si aggiungeva, dunque, l’interdipendenza strategica fra queste e il resto del mondo. In sintesi, le dinamiche politico-strategiche globali finivano per dominare quelle regionali.

Al carattere globale dello scontro politicostrategico della Guerra fredda si aggiungeva, infine, lo scontro ideologico, centrato su due universalismi opposti, ma capaci di unire sotto il segno di un’unica contrapposizione ideologico-culturale tutte le aree del mondo. Da questo punto di vista, va sottolineato il fatto che tanto la dottrina liberale quanto quella comunista – accomunate dalla stessa matrice ‘moderna’ e dalla medesima aspirazione all’universalità – hanno avuto non solo una diffusione globale, ma hanno prevalso rispetto alle identità primarie e ai particolarismi nazionali nelle più diverse aree del mondo. Lo scenario internazionale successivo alla fine della Guerra fredda si presenta quasi ribaltato nelle due dimensioni – economica e politica – della globalizzazione. Da un lato, come abbiamo già visto, i livelli di interdipendenza economico-finanziaria si sono intensificati e si sono estesi all’intero sistema internazionale. Tale interdipendenza, a partire dagli anni Novanta, ha superato il suo confinamento all’interno del blocco occidentale per acquisire un vero e proprio carattere globale. Dall’altro lato, la fine del bipolarismo è coincisa con la crisi dell’interdipendenza politico-strategica della Guerra fredda. Il sistema internazionale attuale risulta più frammentato e disarticolato sotto il profilo strategico, e quindi anche politico. Esso è privo di un antagonismo e di una minaccia globale capaci di unificare, all’ombra di una percezione comune di insicurezza, tutti gli attori del sistema internazionale. Esso è privo, di conseguenza, anche di alleanze di natura trans-regionale capaci di unire in un unico reticolo strategico aree e attori diversi e diversamente collocati nel sistema internazionale. In altre parole, se durante la Guerra fredda le dinamiche politico-strategiche globali dominavano quelle regionali, oggi è forse vero il contrario: le dinamiche regionali hanno acquisito un’autonomia e un peso del tutto nuovi rispetto alle dinamiche globali.

I processi di regionalizzazione nell’era della globalizzazione

I sistemi internazionali sono sempre stati divisi, in misura maggiore o minore, in regioni. Lungi dal presentarsi omogeneo in tutta la sua estensione, ogni sistema internazionale – e quello attuale non fa eccezione – è segnato da alcune aree che si distinguono per una più fitta rete di relazioni al loro interno, per una maggiore densità di scambi o per dei caratteri distintivi (geografici, identitari o culturali). Oggi, come in passato, diamo per scontato alcune divisioni dello spazio geografico e politico globale. Siamo soliti identificare le aree regionali – l’Asia meridionale, il Medio Oriente, l’Africa sub-sahariana, ecc. – non solo per comodità nell’organizzare lo spazio geografico del mondo, ma soprattutto per rilevare le dinamiche politiche, economiche e sociali che le distinguono. Ciò che invece cambia nei vari contesti internazionali è il numero dei sistemi regionali rilevanti, il grado di isolamento di alcune aree rispetto ad altre e il modo con cui le varie regioni sono connesse con il sistema internazionale nel suo insieme. Da questa prospettiva, il sistema internazionale attuale si distingue, rispetto al passato, per un aumento del numero dei sistemi regionali, per una ridefinizione delle dinamiche interne alle regioni e per il peso che hanno acquisito le dinamiche regionali su quelle globali. Se i processi di decolonizzazione avevano già contribuito ad aumentare il numero dei complessi regionali (in Africa, in Asia e in Medio Oriente), la disgregazione dell’Unione Sovietica ha ulteriormente frammentato il sistema internazionale. Il posto prima occupato dall’impero sovietico si articola oggi in almeno due aree regionali – ciascuna delle quali si distingue per dinamiche interne peculiari – e una serie di sub-sistemi dai confini incerti. Le due principali regioni emerse con la dissoluzione dello spazio sovietico sono l’Asia centrale, regione che gravita intorno al Mar Caspio e fortemente connessa con le dinamiche globali, in virtù delle sue risorse energetiche, e il Caucaso meridionale, area di raccordo fra l’Asia centrale e il Mar Nero. A queste si aggiungono dei complessi sub-regionali sul versante europeo che hanno manifestato negli ultimi vent’anni un certo grado di interdipendenza interna e autonomia verso l’esterno: l’Europa centrale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), da un lato schiacciata fra Germania e Russia, dall’altro agganciata a nuove forme di garanzia occidentale, le quali passano per una stretta relazione con gli Stati Uniti; l’Europa centro-orientale (Ucraina e Bielorussia), dalla stabilità politica ed economica più incerta e ancor più attratta da due poli opposti, quello russo e quello euro-atlantico; il Baltico, il quale ha manifestato diversi segnali di integrazione regionale intorno al bacino.

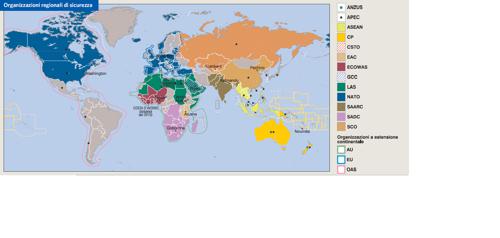

Altre regioni, benché preesistenti, hanno acquisito un significato nuovo e ridefinito la propria stessa identità nel contesto internazionale successivo alla Guerra fredda. Anzitutto, l’Europa occidentale, scioltasi la divisione quarantennale del secondo dopoguerra, è emersa come protagonista di un percorso di ridefinizione della propria identità regionale. Per un verso, proponendo un ambizioso progetto di integrazione sovranazionale, capace di presentarsi come un modello radicalmente nuovo di organizzare le relazioni sociali entro uno spazio continentale. Per un altro verso, rielaborando, seppur con ambiguità e incertezze, la propria identità euroatlantica e riscrivendo i propri margini di autonomia nel nuovo contesto globale. L’altra regione, il Medio Oriente, è stata protagonista di una revisione dei propri confini, proprio alla luce delle nuove dinamiche regionali che la percorrono. Il passaggio al Medio Oriente ‘allargato’, o al Grande Medio Oriente, ha dilatato il perimetro della regione, prima includendovi l’Iran, in ragione delle relazioni competitive innescate dal programma nucleare iraniano, e poi l’Asia meridionale, con la crisi afghana a chiudere ad est il lungo arco di instabilità mediorientale, il cui confine occidentale abbraccia il Maghreb. Infine, va sottolineato il rapporto nuovo fra le dinamiche politiche regionali e quelle globali emerso dopo la fine della Guerra fredda. Se, come si è detto, il confronto bipolare finiva per influenzare profondamente le relazioni strategiche all’interno di ogni regione, oggi le principali fonti di conflittualità emergono dalle regioni e si riverberano sul sistema globale. Se nel primo caso era lo scontro al vertice che dominava la scena internazionale globale, nel sistema attuale sono le relazioni conflittuali a livello regionale che si impongono alla comunità internazionale. L’effetto più evidente di questo rovesciamento fra conflittualità regionale e globale è uno dei tratti distintivi, e una delle maggiori ambiguità, del sistema internazionale odierno: la compresenza di una pace globale – come assenza di guerre fra grandi e superpotenze – e una conflittualità diffusa, a bassa intensità e confinata in un quadro regionale. A suggellare ulteriormente questa tendenza alla regionalizzazione, il periodo post-1989 ha visto una decisa affermazione delle organizzazioni regionali. Tanto in ambito politico e di sicurezza quanto in ambito economico, l’estensione regionale si è attestata come la dimensione più adatta a gestire le dinamiche della globalizzazione. A un regionalismo spontaneo, legato alla progressiva integrazione sociale, economica e culturale delle popolazioni appartenenti a una determinata regione, si è così sovrapposto un regionalismo politico e istituzionale, frutto di una precisa scelta politica da parte degli stati che vi prendono parte. In alcuni casi, queste due forme di regionalismo si sono integrate – come in ambito europeo – fino a dar vita a delle vere e proprie identità condivise o ‘comunità immaginate’ (Anderson 1983). In altri casi, sebbene i vantaggi della cooperazione economica regionale siano sempre più evidenti, proprio lo scollamento tra le diverse dimensioni, o il riverberarsi sul piano regionale di dinamiche globali, ha portato a un’integrazione solo parziale. Nel complesso, tuttavia, i processi di regionalizzazione, al pari di quelli di globalizzazione, si stanno rivelando sempre più come una chiave di lettura imprescindibile per la comprensione dell’attuale scenario internazionale.

La politica estera degli Stati Uniti fra ordine globale e regionalizzazione

La politica estera degli Stati Uniti ha assunto un’estensione globale almeno a partire dal secondo dopoguerra. Il confronto con l’Unione Sovietica ha imposto una straordinaria estensione spaziale alle politiche di difesa e di sicurezza americane, il cui segno più evidente è stata la strategia del containment a livello mondiale. Tuttavia, nel sistema internazionale attuale gli Stati Uniti godono per la prima volta di un vantaggio di potere esclusivo su tutto il resto del mondo e questo ha dato un rilievo del tutto nuovo alla dimensione globale della loro politica estera. Per un verso, la proiezione delle politiche americane nel resto del mondo - tanto sul piano economico quanto su quello politico e militare - non si scontra con i limiti spaziali posti dalla presenza di un’altra superpotenza rivale. Per un altro verso, l’orizzonte delle minacce alla sicurezza percepite dagli Stati Uniti si è esteso a tutto il mondo e dunque richiede politiche di difesa necessariamente globali. L’estensione globale della politica estera americana e, più in generale, l’egemonia degli Stati Uniti dopo la vittoria della Guerra fredda non si sono tradotte, tuttavia, in un ordine internazionale altrettanto globale. In altre parole, la forte concentrazione del potere a favore degli Stati Uniti e il ruolo di egemone senza rivali che questi possono esercitare non ha prodotto necessariamente una maggiore interdipendenza politica e diplomatica del mondo. Il rapporto fra l’egemonia americana e l’ordine internazionale globale, invece, rimane per molti versi ambiguo. Da un lato, dopo la fine della Guerra fredda, gli Stati Uniti hanno riconfigurato la loro presenza internazionale nel mondo, sia in riferimento alle basi militari sia nella riforma delle strutture di comando. Questa riconfigurazione è andata nella direzione di un presidio più globalizzato rispetto al passato, più snello e più flessibile ma, al tempo stesso, più esteso. Dall’altro lato, lo stesso processo di revisione della propria presenza e proiezione nel mondo si è accompagnato a una diversificazione dei pesi attribuiti alle diverse aree regionali. Da questo punto di vista, gli Stati Uniti, rispetto al passato, intervengono o adottano politiche in modo molto più differenziato da regione a regione. Tale diversificazione è la manifestazione più evidente della disarticolazione delle dinamiche interne a ciascuna area. Se, infatti, durante la Guerra fredda, nel quadro del confronto bipolare, un successo o un insuccesso degli Stati Uniti in un luogo acquisiva rilevanza strategica anche in altri luoghi, oggi le regioni che compongono il sistema sono meno interdipendenti tra loro e non sembrano connesse a un unico e coerente sistema di relazioni globali.

Conclusioni

Definitivamente tramontate le suggestioni liberali dei primissimi anni Novanta, quando la fine della Guerra fredda sembrava dovesse portare con sé la fine di ogni contrapposizione e diversità, quello in cui ci troviamo oggi a vivere è un mondo decisamente più eterogeneo ed articolato, in cui la dimensione spaziale dei fenomeni politici, economici e sociali continua a rivestire un ruolo di primo piano. In particolare, accanto a spinte e processi di carattere globale, assistiamo al consolidarsi di tendenze che trovano nella dimensione regionale la loro principale espressione. Regionalizzazione e globalizzazione, pertanto, sono fenomeni che coesistono nell’attuale sistema internazionale. I capitoli che seguono, in modi differenti e complementari, mettono in evidenza le complesse interazioni tra le due tendenze in atto: tanto nell’esplicitare come alcune sfide o processi globali assumano declinazioni diverse nei vari contesti regionali (dall’evoluzione della guerra alla diffusione dei diritti, all’azione del crimine organizzato al ruolo delle religioni) quanto nel mettere in luce come problemi e dinamiche regionali possano riverberarsi sul livello globale (dalla proliferazione nucleare, all’energia, ai trend demografici e migratori). Su tutto, emerge la complessità del sistema internazionale che si va profilando, e la conseguente difficoltà nel creare o rafforzare meccanismi di global governance che sappiano essere al contempo più efficaci e più legittimi sui diversi livelli, in modo coerente con i processi che qui abbiamo evidenziato. Il riconoscimento che globalizzazione e regionalizzazione non sono due tendenze antitetiche e reciprocamente esclusive, ma che entrambe caratterizzano l’attuale contesto internazionale, ci aiuterà allora ad affrontare con maggiore consapevolezza la lettura dei prossimi capitoli, così come le sfide dei nostri tempi.

Per saperne di più:

B. ANDERSON (1983) Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, London.

F. ANDREATTA ET AL. (2007) Relazioni Internazionali, Bologna.

B. BARBER (1996) Jihad vs. McWorld. How globalism and tribalism are reshaping the world, New York.

L. BONANATE (2001) La politica interna del mondo, «Teoria politica», 17, 1, pp. 3-25.

A. COLOMBO (2010) La disunità del mondo. Dopo il secolo globale, Milano.

E. DIODATO (2010) Il paradigma geopolitico. Le relazioni internazionali nell’età globale, Roma.

P. FORADORI, P. ROSA, R. SCARTEZZINI (2008) Immagini del mondo: introduzione alle relazioni internazionali, Milano.

A. FRACASSO, F. TARGETTI (2010) Le sfide della globalizzazione. Storia, politiche e istituzioni, Milano.

D. HELD, A. MCGREW (2002) Glabalization/Anti- Globalization, Cambridge; trad. it. Globalismo e antiglobalismo, Bologna 2003.

S.P. HUNTINGTON (1996) The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, New York; trad. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano 2000.

M.MCLUHAN (1962) The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto; trad. It. La galassia Gutenberg : nascita dell’uomo tipografico, Roma 1976.

K. OHMAE (1995) The End of the Nation State: The rise of regional economics, London; trad. it. La fine dello stato-nazione: l’emergere delle economie regionali, Milano 1996.

S. STRANGE (1996) The Retreat of the State: The diffusion of power in the world economy, Cambridge