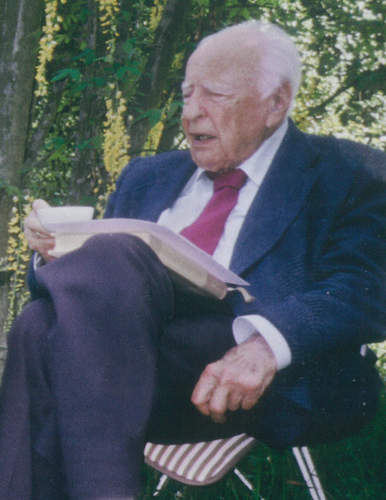

Gadamer, Hans Georg

Filosofo tedesco (Marburgo 1900 - Heidelberg 2002). Dopo aver conseguito la libera docenza con Heidegger a Marburg nel 1929, fu professore di filosofia a Lipsia dal 1939, a Francoforte dal 1947 e a Heidelberg dal 1949 al 1968. Socio straniero dei Lincei (1973). Dopo aver studiato soprattutto la dialettica platonica, G. sviluppò come tema centrale della sua filosofia l'universalità dell'ermeneutica. Riprendendo i risultati della fenomenologia di Husserl e soprattutto la concezione heideggeriana del manifestarsi storico della verità all'interno del linguaggio e dell'opera d'arte, G. cercò di portare il problema della verità al di fuori dalle strettoie di un orizzonte puramente metodologico ravvisando in ogni forma di pensiero la presenza intrinseca di una "precomprensione" come momento storico-effettuale da cui si muove per porre le domande di cui le singole verità sono via via la risposta. In questo senso l'ermeneutica filosofica, ossia la riflessione sul carattere intrinseco di interpretazione proprio di ogni forma di pensiero, porta a riconoscere e affermare il carattere storico e insieme dialogico della verità quale vive nel linguaggio; perciò lo stesso G., pur riaffermando la validità della dialettica, escluse che, come in Hegel, essa possa concludersi in una forma di sapere speculativo assoluto, ritenendo invece che possa dispiegare la sua funzione sempre soltanto in una continua "fusione di orizzonti" storico-linguistici. Scritti principali: Platos dialektische Ethik, 1931, 2a ed. 1968; Wahrheit und Methode, 1960, 3a ed. 1972, trad. it. 1972; Le problème de la conscience his torique, 1963, trad. it. 1969; Kleine Schriften, 3 voll., 1967-72; Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, 1976; Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles, 1978; Heideggers Wege, 1983. Interessante l'agile profilo della sua formazione e del suo insegnamento: Philosophische Lehrjahre, 1977. Membro di molteplici accademie, lasciato l'insegnamento universitario tenne corsi e conferenze in varie università e istituzioni europee: ricordiamo i cicli di lezioni presso l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Tra le ultime opere: Lob der Theorie. Aufsätze und Reden (1983; trad. it. 1989); L'inizio della filosofia occidentale (1993); Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze (2000; trad. it. La responsabilità del pensare, 2002). Nel 1997 si è conclusa la pubblicazione dei suoi Gesammelte Werke (10 voll., 1985-97). Nello stesso anno è uscito il volume The philosophy of Hans-Georg Gadamer (a cura di L. E. Hahn) nella collana The library of living philosophers.