Il Rinascimento. Verso una nuova matematica

Il Rinascimento. Verso una nuova matematica

Verso una nuova matematica

Introduzione

di Enrico Giusti

A chi si volga alla matematica del Rinascimento, o più precisamente alla matematica del XVI sec., confrontandola con quella dei secoli passati, appare evidente una sorprendente accelerazione del processo di formazione e di diffusione della cultura matematica. Il Medioevo aveva ricevuto una serie di conoscenze scientifiche soprattutto grazie alla mediazione della civiltà araba, che aveva raccolto e trasmesso all'Occidente una matematica in cui larghi settori della scienza greca, indiana, mesopotamica si erano fusi in una grande sintesi non priva di elementi originali. Questa scienza era stata lentamente assimilata a partire dall'inizio del Duecento, quando Fibonacci aveva introdotto in Europa l'aritmetica e l'algebra degli Arabi, mentre in Spagna le opere dei massimi geometri greci e degli autori islamici erano tradotte dall'arabo in latino e rese così accessibili agli studiosi europei.

Nei tre secoli successivi le conoscenze matematiche si consolidarono e diedero luogo a commenti ed elaborazioni a volte di notevole pregio scientifico, molto più spesso ripetitivi e privi di rilevanza. Degli autori classici, forse il solo Euclide era largamente conosciuto, mentre Archimede e Apollonio erano noti per lo più attraverso rielaborazioni parziali di tardi epigoni, e autori come Pappo o Diofanto erano praticamente ignorati. Più rilevante è la presenza della matematica araba, sia perché, come si è detto, le opere dell'Antichità classica erano conosciute quasi esclusivamente attraverso traduzioni arabe, sia perché assieme a esse furono tradotte in latino molte opere originali di studiosi islamici, a loro volta imitate e spesso saccheggiate dagli autori europei. Si trattava quasi sempre di opere minori e più elementari, e a ben vedere non avrebbe potuto essere altrimenti, dato che rispetto alla matematica araba l'Europa scontava un ritardo di secoli, che richiedeva del tempo per essere colmato.

Agli inizi del Cinquecento la linea discendente della scienza araba e quella ascendente della matematica europea erano sul punto d'intersecarsi, quando un fenomeno imprevedibile venne a rivoluzionare completamente l'ambiente scientifico. La stampa, inventata mezzo secolo prima e utilizzata soprattutto per la diffusione di opere di devozione e di autori classici, s'impadronì della cultura scientifica provocando effetti rivoluzionari.

Il primo testo matematico importante a essere stampato furono gli Elementi di Euclide, pubblicati per la prima volta nel 1482 e preceduti soltanto da un'operetta minore, l'anonima Aritmetica di Treviso. Un secolo più tardi, la parte più rilevante della matematica classica era ormai a disposizione degli studiosi, spesso in più edizioni.

I vantaggi della stampa rispetto alla diffusione manoscritta sono evidenti. In primo luogo, la drastica riduzione dei costi permise, anche a chi non aveva a disposizione ingenti mezzi, di formarsi una biblioteca essenziale alla quale poter attingere per i propri studi. Se non tutti gli autori classici, almeno quelli più importanti come Euclide e Archimede diventarono patrimonio comune degli studiosi, che poterono leggere gli stessi testi e citarne le stesse proposizioni senza possibili equivoci. Questa uniformità di letture e di cultura determinò il formarsi di un'ampia comunità scientifica che parlava la stessa lingua e che era in grado di comunicare velocemente e senza ambiguità; una comunità non limitata ai soli professionisti (matematici di corte, professori di università), ma che comprende un gran numero di 'dilettanti', che pur senza partecipare in un primo momento alla ricerca leggevano i classici e i moderni, discutevano le nuove scoperte, pronti a entrare sulla scena nel momento in cui, finito il periodo dell'acquisizione della matematica classica, si tratterà di far progredire la scienza esercitando la fantasia più che l'erudizione.

Se la formazione di una comunità scientifica in luogo di un numero di studiosi isolati fu, in questo campo, il più importante risultato del nuovo mezzo di comunicazione, a esso devono aggiungersi altri effetti di non minore rilevanza. Nel Medioevo lo studioso era allo stesso tempo investigatore e imprenditore. Doveva cercare nelle biblioteche a cui aveva accesso i codici da utilizzare, procurarsi grazie ai buoni uffici di un suo protettore la possibilità di prenderli in prestito, copiarli o farli copiare, a volte tradurli in latino per potersene servire più comodamente. L'impresa non era sempre agevole, sia per la scarsità di codici e la difficoltà di reperirli e ottenerli in prestito, sia per il costo notevole delle copie manoscritte. Con la stampa le modalità di diffusione del libro cambiarono radicalmente. È l'editore, talvolta coadiuvato da un gruppo di studiosi appositamente riuniti, che si procura i codici e le necessarie autorizzazioni, e che li stampa e li diffonde nelle varie fiere; allo studioso resterà solamente la cura d'informarsi sulle novità editoriali e di procurarsi una copia di quanto gli interessa, a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di un codice manoscritto. In questa nuova divisione del lavoro, gli editori entrano in concorrenza tra loro nell'offrire il testo più corretto e più fedele all'originale. Dopo un primo periodo in cui la novità dell'offerta prevalse sulla qualità dell'edizione, la correttezza del testo e la qualità della traduzione diventarono parametri essenziali per il successo o il fallimento di un'impresa editoriale. Non ci si accontentò più dunque di una qualsiasi versione latina degli Elementi; si proposero invece traduzioni condotte direttamente sull'originale greco, a volte accompagnate dal testo a fronte, ed eseguite da matematici in grado di comprendere tutte le sfumature dell'opera e d'integrarne le parti difettose o corrotte. Alla fine del Cinquecento l'edizione latina di Campano, la più diffusa nel Medioevo e nelle prime edizioni a stampa, fu quasi completamente abbandonata, e sopravvisse solamente in edizioni 'popolari', come la traduzione italiana di Tartaglia.

In questo nuovo ambiente culturale, il legame secolare tra la matematica europea e araba, che aveva dominato la matematica medievale, s'indebolì fin quasi a sparire. Conclusa la funzione di mediatrice dell'Antichità classica, ormai limitata a quei testi, come gli ultimi libri delle Coniche di Apollonio, che la perdita degli originali greci aveva reso accessibili soltanto grazie alle traduzioni arabe; perduto il ruolo di fonte degli studi di algebra a favore di moderne enciclopedie ‒ come la Summa (1494) di Pacioli o il General trattato di numeri e misure (1556-1560) di Tartaglia ‒, della scienza araba restarono soltanto le opere originali, che però erano penetrate in Occidente solamente in minima parte. Se durante il Medioevo i contributi più importanti non erano stati trasmessi in Europa soprattutto a causa della sua arretratezza culturale, ora che i matematici europei sarebbero stati in grado di apprezzarli e di trarne profitto essi non arrivarono, in parte a causa della decadenza della stessa scienza islamica e in parte per la situazione di costante tensione tra l'Impero ottomano e gli stati europei, che rendeva difficili gli scambi culturali e scientifici.

La matematica del Cinquecento è segnata da una sorta di cortocircuito temporale, in quanto il filo del processo scientifico era stato bruscamente interrotto oltre dieci secoli prima, per tornare poi a essere riannodato. I referenti immediati dei matematici europei del Cinquecento non erano i loro colleghi del mondo arabo, delle cui opere ben poco giunse in Europa, ma i matematici alessandrini dell'epoca classica e i loro contemporanei: Euclide, Apollonio, Archimede, Pappo, Diofanto. Furono questi autori, ognuno con modi e tempi diversi, a determinare lo sviluppo della matematica europea del Rinascimento.

Una terza conseguenza della diffusione della stampa è forse ancora più rilevante. Prima del Cinquecento, la diffusione delle novità scientifiche era lenta e aleatoria, corrispondente ai tempi lunghi e ai numeri minimi della produzione di manoscritti. Dopo aver composto la sua opera, e averne fatta eseguire una copia da consegnare a qualche suo protettore altolocato, l'autore considerava molto spesso esaurito il suo compito, e soltanto occasionalmente la faceva riprodurre in più copie, per distribuirle in una cerchia ristretta di corrispondenti. A questo punto il rivolo d'informazioni rischiava di arrestarsi, a meno che l'importanza delle scoperte che il codice conteneva o la curiosità di un viaggiatore non consigliassero una seconda trascrizione, con la quale l'opera riprendeva un cammino sempre sul punto d'interrompersi. Naturalmente, non possiamo sapere quante scoperte anche di un certo rilievo si siano arenate dopo i primi passi e siano scomparse senza lasciare traccia; di certo gran parte delle opere medievali, tra cui alcune di notevole contenuto matematico, erano accessibili in un numero esiguo di copie, insufficiente a promuoverne la diffusione al di là di una cerchia estremamente ristretta.

Con la stampa, questo panorama mutò radicalmente. L'autore che si rivolge a un tipografo per stampare le proprie opere, spesso a spese proprie o di un munifico mecenate, avrà assicurata la diffusione delle sue scoperte quanto meno tra i suoi corrispondenti, ai quali le invierà per ricevere in cambio le loro, ma anche tra il pubblico più vasto dei curiosi e dei dilettanti, ai quali l'editore le proporrà in vendita. Il negozio del libraio diventerà ben presto uno dei luoghi più importanti per la diffusione della cultura.

In breve tempo gli autori ancora legati al vecchio modo di diffusione manoscritta saranno tagliati fuori dal circuito delle idee. Assai raramente dopo il Cinquecento un'opera non stampata riuscirà a lasciare la sua impronta nello sviluppo di una disciplina; più frequentemente, essa sarà lasciata a impolverarsi in qualche biblioteca o, magari, utilizzata da altri più consapevoli dell'efficacia della nuova forma di comunicazione, per arricchire le proprie opere da comporre velocemente e diffondere rapidamente.

Emblematico sotto molti punti di vista è a questo proposito il rapporto tra Piero della Francesca e Luca Pacioli, l'uno ancora legato al passato, l'altro tra i primi ad accorgersi delle potenzialità del nuovo mezzo e a curare sistematicamente la stampa dei propri scritti, in un sodalizio costante con lo stampatore Paganino dei Paganini. Nel dedicare a Guidobaldo della Rovere, duca di Urbino, il suo Libellus de quinque corporibus regularibus, Piero scrive: "questo libretto collocalo in un angolo, tra gli innumerevoli libri della grandissima biblioteca tua e di tuo padre, vicino all'altro mio opuscolo De prospectiva, che ho pubblicato negli anni passati".

Mai desiderio fu meglio esaudito; posto nella biblioteca ducale, e di lì passato alla Vaticana al momento della devoluzione del ducato urbinate, il volume del pittore borghigiano è rimasto ignorato per vari secoli, fino a essere riscoperto da Girolamo Mancini (1915), quando si vide che gran parte di esso era stato inserito da Pacioli nella sua Divina proportione. Un simile destino doveva toccare anche alle altre opere matematiche di Piero, che, benché segnalate dal Vasari, sono state ritrovate soltanto di recente.

Lo stesso si verificò per la maggior parte delle opere la cui diffusione non avvenne attraverso la stampa e che, insieme agli autori, è stata dimenticata per secoli, senza che ne restasse nemmeno la memoria, un destino che accomuna gli scritti più ripetitivi a quelli innovatori. Pochi decenni dopo l'apparizione delle opere di matematica a stampa, Raffaele Bombelli, matematico bolognese (1526-1572 ca.) poteva scrivere:

Scrisse [...] Leonardo Pisano [Fibonacci] in idioma latino, né doppo lui alcuno ci è stato che cosa buona habbia detto fino a Frate Luca, il quale invero (se ben fu scrittore trascurato e perciò commise qualche errore) nondimeno egli il primo fu che luce diede a questa scientia, ancorché alcuni siano che se ne facciano cavaglieri e a sé attribuiscano tutto l'honore, malvagiamente accusando i pochi errori del Frate e tacendo l'opere sue buone. (L'algebra, ed. 1966, p. 8)

Due secoli più tardi, anche Leonardo Fibonacci subiva la stessa sorte: Giovan Battista Guglielmini, che ne stava scrivendo l'elogio, non riusciva a procurarsi un esemplare del Liber abaci; nella prima edizione della sua monumentale Histoire des mathématiques il Montucla ne parlava come di un matematico del XV sec. e gli attribuiva il nome aggiuntivo di Camillo, confondendolo con il pesarese Camillo Leonardi (1758).

Pur nel rinnovato clima scientifico del Cinquecento, la prima novità di rilievo, la soluzione algebrica dell'equazione di terzo grado, appartiene ancora al mondo della matematica medievale. Del suo autore, Scipione Dal Ferro, si sa che era nato a Bologna nel 1465, e vi aveva insegnato aritmetica e geometria presso l'Università dal 1496 al 1525, anno precedente alla sua morte. Nulla dei suoi scritti, se pure ne ha lasciati, ci è pervenuto, e la sola testimonianza diretta della sua soluzione si trova in un manoscritto più tardo, forse relativo alle lezioni tenute nel 1554-1558 da Pompeo Bolognetti il Vecchio, in cui troviamo la regola preceduta dal titolo con l'attribuzione a Dal Ferro: "Dil Cavaliero Bolognetti, lui l'hebbe da messer Sipion dal Ferro, vecchio Bolognese".

Come Dal Ferro sia giunto alla sua scoperta è soltanto oggetto di congetture. Trovata forse nei primi decenni del XVI sec., la soluzione rimase circoscritta all'ambiente dei più stretti collaboratori del bolognese, che se ne servivano per proporre agli avversari problemi di cui solamente essi avevano la chiave risolutiva. Fu in occasione di una di queste sfide, intercorsa tra Niccolò Tartaglia e Anton Maria Fiori, che il primo ritrovò la formula di Dal Ferro, riuscendo così a risolvere nel volgere di due ore tutti i quesiti dello sfidante.

Le vicende che portarono alla comunicazione della formula risolutiva al Cardano, alla sua pubblicazione da parte di quest'ultimo nella sua Ars magna nel 1545 e alla successiva controversia con Tartaglia sono state descritte più volte, in primo luogo dallo stesso Tartaglia. Ci basterà qui ricordare come la disputa tra i due portasse alla scoperta da parte di Ludovico Ferrari, un discepolo di Cardano, della soluzione algebrica delle equazioni di quarto grado.

Nella seconda metà del Cinquecento, anche l'algebra cessò di fungere da intermediaria tra la matematica europea e quella araba. La scoperta di Diofanto, considerato immediatamente autore algebrico, tolse agli Arabi la paternità di questa disciplina per ricondurla nel seno della classicità. Bombelli afferma che prima di scrivere la sua Algebra (edita soltanto nel 1572, ma redatta completamente intorno al 1551) egli consultò la maggior parte degli autori che ne avevano parlato, tra i quali:

certo Maumetto di Mosè, Arabo, è creduto il primo, e di lui un'operetta si vede, ma di picciol valore, e da qui credo che venuto sia questa voce Algebra, perché gli anni a dietro, essendosi posto a scrivere Frate Luca del Borgo San Sepolcro dell'ordine de' Minori in lingua così latina come volgare di questa scientia, disse che questa voce Algebra Araba era, quale in lingua nostra, positione dir vuole, e che da' Arabi la scientia è venuta; il che parimente poi hanno creduto e detto quanti dopo di lui hanno scritto. Ma questi anni passati, essendosi ritrovato una opera greca di questa disciplina nella libraria di Nostro Signore in Vaticano, composta da un certo Diofante Alessandrino, Autor Greco, […] habbiamo ritrovato ch'egli assai volte cita gli Autori Indiani, col che mi ha fatto conoscere che questa disciplina appo gli Indiani prima fu che agli Arabi. (L'algebra, pp. 8-9)

Con l'acquisizione dell'algebra, tutta la matematica venne a trovare una matrice comune, l'Antichità ellenistica classica, che da spunti provenienti dalle civiltà arcaiche, l'Egitto, la Mesopotamia, la Fenicia, e infine l'India, elaborò un corpus completo di dottrine, ora a disposizione, senza più bisogno d'intermediari, della comunità scientifica moderna. Il ritorno dei classici trovò così il suo compimento nell'acquisizione della scienza greca, depurata dalle incrostazioni di una civiltà, quella araba, non più maestra ma concorrente e per molti aspetti già sconfitta.

Questa tendenza è particolarmente evidente per la geometria, dove la diffusione dei classici ‒ Euclide e Archimede in primo luogo ‒ soppiantò completamente la geometria pratica di stile abachistico, che restò essenzialmente confinata ai trattati più elementari. È soprattutto dall'opera di Archimede, per molti versi con le caratteristiche di un work in progress, che gli autori moderni trassero ispirazione per i loro studi, prima rivolti a ritrovare risultati perduti, poi direttamente alla ricerca di nuovi territori al di là della geometria classica. Di particolare stimolo furono le ricerche archimedee sui centri di gravità, delle quali soltanto quelle relative alle figure piane sono giunte fino a noi. I problemi dei centri di gravità dei solidi, alcuni dei quali, come quello riguardante il conoide parabolico, erano stati enunciati ma non dimostrati dallo stesso Archimede, furono affrontati dai maggiori geometri del Cinquecento; Francesco Maurolico (l'opera sui centri di gravità dei solidi, del 1547, è in Admirandi Archimedis Syracusani monumenta omnia mathematica, 1685), Federico Commandino (Liber de centro gravitatis solidorum, 1565), Simon Stevin (De Beghinselen der Weeghconst, 1586) e Galileo Galilei (Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, 1638) ne danno soluzioni diverse per ampiezza e profondità di vedute, ma tutte ispirate direttamente dall'opera del Siracusano.

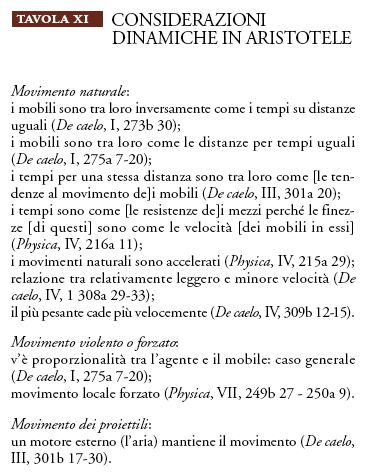

Se la teoria dei centri di gravità, come l'ottica, la musica, o l'astronomia, faceva parte tradizionalmente delle scienze matematiche, ben presto i metodi geometrici furono utilizzati in altri contesti, dove in precedenza avevano trovato soltanto sporadiche applicazioni. Uno dei campi nei quali questa tendenza ebbe più sensibile utilizzazione è quello della scienza del moto; in questo campo, tra la moltitudine di commenti alla Fisica di Aristotele e di trattati di chiare ascendenze peripatetiche, si fecero strada nuovi approcci che hanno il loro modello nei Galleggianti di Archimede e nel frammento De levi et ponderoso attribuito a Euclide, oltre che nelle Questioni meccaniche di Aristotele. Naturalmente sarebbe vano attendersi trattazioni mature, o se si vuole completamente matematizzate; si tratta in molti casi di un uso sporadico e occasionale di argomenti matematici nel contesto di discussioni filosofiche, argomenti che sono usati per lo più per contestare alcune tra le più discutibili affermazioni aristoteliche senza giungere a un approccio geometrico al problema. Per questo si dovrà attendere il secolo successivo; ma già nella Nova scientia (1537) di Tartaglia, pur nel suo intrecciarsi di deduzioni matematiche e di argomenti empirici, e nell'opera giovanile De motu di Galileo si possono trovare i segni di un nuovo modo di concepire la filosofia naturale, più attento alla dimensione quantitativa dei fenomeni che alla loro collocazione qualitativa in un sistema generale.

Questa contaminazione tra discipline separate e diverse è uno dei tratti che caratterizzano la nuova matematica. Essa è sensibile non solamente nel campo della filosofia naturale, ma all'interno della stessa matematica, dove la geometria e l'algebra, prima separate e attinenti a due culture diverse, la classica per la geometria, l'araba per l'algebra, andranno sempre più avvicinandosi fino a confondersi nella sintesi cartesiana. Certo, non erano mancati esempi di commistione tra le due discipline: la geometria pratica del Medioevo aveva fatto largamente uso di tecniche algebriche, e la stessa teoria delle equazioni algebriche di secondo grado aveva fondato i propri metodi risolutivi su considerazioni geometriche, che traevano la loro lontana origine dal secondo libro degli Elementi di Euclide. Alla fine del Cinquecento questi rapporti si fecero sempre più stretti. Da un lato la scoperta del metodo di risoluzione delle equazioni di terzo grado richiederà un'analoga giustificazione, fondata stavolta sulla geometria dei solidi, dall'altro lato le procedure algebriche saranno utilizzate sistematicamente come guida per la costruzione con riga e compasso dei problemi geometrici. Alla fine del secolo, l'opera di François Viète, con l'introduzione dell'algebra letterale e il conseguente salto di generalità, porrà le basi per gli sviluppi per molti versi sorprendenti del secolo successivo.

Ancora una volta, la conoscenza e l'accettazione della novità sarà il discrimine tra lo sviluppo e la stagnazione. Mentre i matematici italiani, alcuni dei quali dotati di grande fantasia, si estenueranno nell'osservare i canoni di rigore dell'Antichità classica precludendosi le nuove strade, al di là delle Alpi era creata una nuova matematica, destinata a soppiantare definitivamente la scienza greca dalla quale aveva tratto origine e ispirazione.

Algebra e geometria nel Cinquecento

di Paolo Freguglia

L'algebra nasce sostanzialmente nel Cinquecento e la sua fisionomia si caratterizza per le connessioni di tecniche algoritmo-aritmetiche con questioni geometriche. La geometria con la quale ciò accadde fu proprio quella sintetica classica piana e solida delle superfici e dei volumi. Nelle trattazioni di Cardano, Ferrari, Tartaglia, Bombelli e Stevin queste tematiche furono ampiamente sviluppate, anche se non mancarono riferimenti alla teoria delle proporzioni, in particolare alle proporzioni continue. Questa teoria, che costituiva la parte più astratta della geometria, fu a sua volta, la chiave per la geometrizzazione dell'algebra effettuata da Viète. Più tardi Descartes nella Géométrie (1637) realizzerà quel programma che designeremo invece 'algebrizzazione della geometria'.

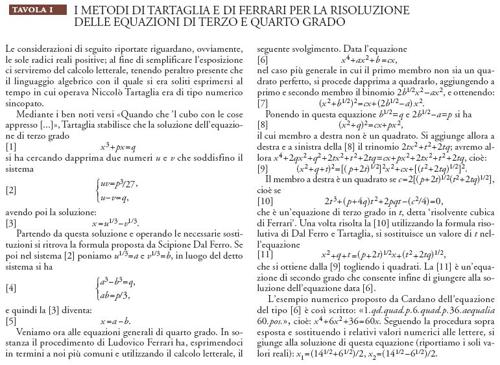

La risoluzione delle equazioni di terzo e quarto grado

Le tecniche risolutive delle equazioni algebriche sono in effetti il risultato del metodo dell'analisi. Probabilmente, in particolare per le equazioni di terzo grado, la formula risolutiva trovata da Scipione Dal Ferro nel 1505 scaturì da una serie di vicende basate su tentativi, errori e verifiche che si riferiscono in modo tutt'altro che secondario alla tradizione abacistica italiana. La tecnica risolutiva delle equazioni generali di terzo grado riveste una funzione determinante anche per la procedura risolutiva di quelle di quarto grado. Vedremo ciò leggendo alcuni passi dell'Ars magna di Gerolamo Cardano del 1545 e dell'Algebra di Raffaele Bombelli del 1572. Nel cap. 39, alla quaestio IV e alla regula II, dell'Ars magna, Cardano, attribuendo il merito al suo allievo Ludovico Ferrari, propone la soluzione e poi la dimostrazione-costruzione geometrica delle equazioni di quarto grado. Si può immediatamente constatare in questo caso, come in altre quaestiones, che il ricorso espositivo alle proporzioni continue è sistematico.

Nella Tav. I è riportata la procedura risolutiva delle equazioni di terzo grado data da Tartaglia nel nono libro dei suoi Quesiti et inventioni diverse, pubblicati nel 1546, la quale differisce, pur essendo equivalente, dalla formulazione precettistica di Scipione Dal Ferro.

Le costruzioni geometrico-sintetiche delle equazioni algebriche

Le costruzioni geometriche delle equazioni algebriche sono effettuate per 'dimostrare' in termini geometrici le uguaglianze con le quali si scrivono le varie equazioni. è possibile dunque individuare una teoria geometrico-sintetica per le equazioni algebriche che giustifica fino al terzo grado "con fondamenti ben saldi e gagliardi" (cioè con la geometria) ‒ come dice Tartaglia nel penultimo dei suoi versi ‒ anche il relativo procedimento risolutivo.

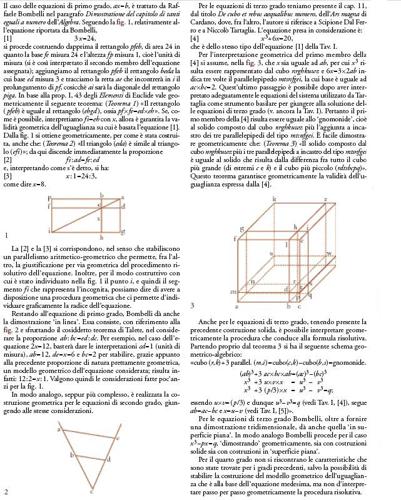

Ci sono dunque interpretazioni e costruzioni di equazioni di primo, di secondo e di terzo grado, che avvengono in conformità con il principio che associa a ogni monomio dell'equazione una superficie, nel caso del primo e del secondo grado, un volume, nel caso del terzo grado (Tav. II).

Questo principio è tradizionalmente detto 'principio di omogeneità (dimensionale) ristretto'. Precisamente, chiameremo 'interpretazione d'omogeneità ristretta' (il significato di quest'ultimo attributo sarà evidente fra poco) l'interpretazione che associa a x un lato, a x2 un quadrato, a x3 un cubo, e a un numero una linea (segmento) o una figura piana o una figura solida a seconda dei casi di omogeneità di cui si è detto poc'anzi. Chiameremo quindi 'corrispondenza (di procedura) aritmetico-geometrica' la situazione in cui una procedura algebrica, un algoritmo risolutivo, è interpretato passo dopo passo geometricamente, cioè quando a ogni passaggio aritmetico-algebrico corrisponde un passaggio geometrico. Discende allora, tenendo presente quanto fin qui sviluppato, che nel contesto in cui vale l'interpretazione d'omogeneità ristretta soltanto le equazioni di primo, secondo e terzo grado sono soggette a corrispondenza aritmetico-geometrica; infatti, come si può facilmente osservare, per il quarto grado o, meglio, dal quarto grado in poi, nell'ambito tradizionalmente euclideo non è possibile stabilire corrispondenze d'omogeneità limitata.

Può essere tratta qualche conclusione di carattere storiografico. La corrispondenza aritmetico-geometrica mette in luce il fatto che è sostanzialmente equivalente, per le equazioni fino al terzo grado compreso, ragionare o in termini geometrici (di segmenti, superfici e volumi) o in termini aritmetici (abacistici). Ciò spiegherebbe storicamente il modo di procedere e di fare algebra dei matematici rinascimentali prima di Viète. Per il quarto grado, invece, questa dualità procedurale non è più realizzabile in modo soddisfacente. Ciò conferma indirettamente l'ipotesi storiografica che alla risoluzione delle equazioni di quarto grado si sia giunti, in modo decisamente più accentuato che in quelle di terzo grado, con manipolazioni prettamente algebrico-aritmetiche. I motivi di questa difformità vanno ricercati, stando ai testi, nel fatto che fino al terzo grado quella che abbiamo chiamato 'interpretazione di omogeneità ristretta' si poneva epistemologicamente come la più immediata. Tuttavia, sia che si parta da questa interpretazione, sia che si considerino le interpretazioni 'in linea' (per es., per le equazioni di primo grado) o quelle 'in superficie piana' (per es., per le equazioni di terzo grado), nelle quali, in particolare, si associa a x2 un segmento e a x3 un parallelogrammo, si utilizzano sempre e proficuamente teoremi di geometria euclidea per stabilire la validità geometrica delle uguaglianze che sono alla base delle equazioni algebriche dal primo al terzo grado compresi. In questo secondo tipo d'interpretazione non si riesce però a stabilire la corrispondenza aritmetico-geometrica.

Abbiamo dunque cercato d'illustrare in che cosa consista la teoria delle equazioni algebriche che si sviluppò nel Cinquecento prima di Viète; con quest'ultimo, come fra poco vedremo, assisteremo a un'altra fase del processo di geometrizzazione dell'algebra.

Algebra e geometria nell'Ars analytica di François Viète

La creazione del calcolo letterale da parte di François Viète dette un nuovo impulso alla costituzione autonoma come disciplina dell'algebra. Si passava dal calcolo numerico al calcolo letterale, ossia dalla logistica numerosa alla logistica speciosa (da species). La species, rappresentata con lettere d'alfabeto, proveniva gnoseologicamente dagli eídē platonici e dava al calcolo algebrico una potenza espressiva che lo affrancava definitivamente dalla tradizione abacistica, dalla quale proveniva. Il legame con la geometria è comunque ben saldo anche in Viète, tant'è che la sua opera costituisce l'apice di quel tacito programma scientifico che abbiamo chiamato di 'geometrizzazione dell'algebra'. Il principio di omogeneità dimensionale è esplicitamente assegnato da Viète.

Nel cap. 3 dell'Isagoge in artem analyticen, operetta fondamentale che il matematico e giureconsulto di Tours scrive nel 1591, troviamo predetto principio così formulato: "Gli omogenei [cioè le grandezze dimensionalmente omogenee] devono essere confrontati con gli omogenei". Ciò comporta che quando si considera un'equazione algebrica, essa va scritta rispettando questo principio, che come si può facilmente osservare è di natura geometrica. Per esempio, un'equazione di terzo grado va scritta conformemente, così: "A cubus+B plano in A, aequetur C solido", denotando A l'incognita; oggi la scriviamo, usando le lettere minuscole, semplicemente x3+bx=c, dove però non si fa ricorso al principio di omogeneità.

Per le incognite, indicate in genere da Viète con A ed E, l'ordine di omogeneità dimensionale è: latus, quad., cubus, quad.quad., quad.cubus, cubus cubus, ecc. Per le costanti si ha, corrispondentemente: linea, plano, solido, plano plano, plano solido, solido solido, ecc. Come si può osservare, questa distinzione risulta opportuna dal momento che algebricamente hanno soprattutto importanza le potenze delle incognite. Va constatato pure che la gerarchia dimensionale oltrepassa la terza dimensione. In realtà anche Bombelli parla di "numero quadroquadrato" e ancora di numeri "quadrocubico" e "cubicoquadratico"; così, per esempio, scrive: "Il produtto di ogni numero cubo moltiplicato in sé stesso, ovvero il cubato di ogni numero quadrato si chiama numero quadrocubico, o cubo quadrato (come sarebbe 64) che nasce dal quadrato di 8 numero cubo, over dal cubato di 4 numero quadrato, et il lato cubicoquadrato di 64 è 2" (L'algebra, p. 12); non sembra comunque che egli pensi a un possibile risvolto, ancorché lessicale, di tipo geometrico, come invece, almeno in nuce, appare leggendo Viète.

Dunque tutti gli addendi, monomi di un'equazione, dovranno avere la medesima dimensione. Abbiamo già visto, nell'ambito della logistica numerosa, l'importanza algebrico-aritmetica di questo principio. Troviamo poi nella trattazione viètiana della teoria delle equazioni, aspetti che generalizzano mediante il calcolo letterale le tematiche viste nei precedenti paragrafi. Ci riferiamo in particolare a quanto trattato da Viète a proposito delle cosiddette trasformazioni 'plasmatiche' delle equazioni, cioè in particolare al teorema IV del cap. 13 del trattato viètiano De emendatione. Questo teorema stabilisce una trasformazione che permette di analizzare in modo nuovo la procedura di risoluzione delle equazioni generali di quarto grado. Allo stesso tempo, Viète implicitamente suggerisce alcune considerazioni sulle costruzioni geometrico-sintetiche delle equazioni. Il senso di quanto 'naturalmente' suggerisce il precedente teorema viètiano è confermato dal fatto che, ragionando allo stesso modo, si ritrova ciò che era stato visto per il terzo e per il secondo grado.

Infatti, vale immediatamente che, data l'equazione generale di terzo grado

[1] A3+pA=q,

se valgono le relazioni

[2] p=3SD, q=S3−D3

e

[3] 3SDA=3D2A+3A2D,

allora

[4] A=S−D

è soluzione della [1]. D'altro canto, se la [4] è soluzione della [1], allora valgono le [2].

In effetti, geometricamente la [3] stabilisce che (v. Tav. II, fig. 3) i tre parallelepipedi (mtsnfgei) di lati mf=A, fg=D e fe=S sono uguali a tre parallelepipedi (dtrsiehl) le cui basi sono date dai quadrati di lato D e le cui altezze misurano A, aggiunti rispettivamente a tre parallelepipedi (mdrnflhg) le cui basi hanno lato A e le cui altezze misurano D. Ciò è appunto implicito proprio nel modello geometrico relativo alla figura (si osservi che le [2] e [4] sono proprio, rispettivamente, le [4] e [5] della Tav. I).

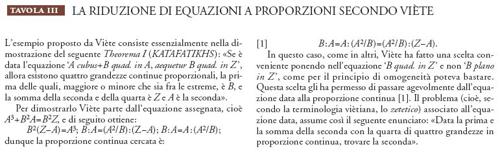

Il programma di geometrizzazione dell'algebra portato avanti da Viète ha come cardine la teoria delle proporzioni che va intesa come la forma più astratta, per quel tempo e per la classicità, di teoria delle grandezze e quindi di geometria. La riduzione delle equazioni a proporzioni, in particolare a quelle continue, e lo studio delle caratteristiche e delle proprietà di questa riduzione è uno degli obiettivi scientifici cruciali viètiani. L'esempio riportato nella Tav. III, preso dal De recognitione aequationum che, assieme al De emendatione aequationum, costituisce la parte dell'opera di Viète dedicata alla teoria delle equazioni algebriche, mostra come avviene questa riduzione, che ‒ è importante sottolinearlo ‒ sembra avere valore prettamente teorico, non aggiungendo sostanzialmente nulla alle tecniche risolutive.

I due lavori viètiani appena citati furono pubblicati postumi da Anderson nel 1615 e furono presumibilmente scritti da Viète, in prima redazione, nel 1593. Questo tipo di riduzione rientra nella prima fase del programma teorico viètiano sulle equazioni algebriche, e cioè la zetesi, il cui obiettivo è appunto quello di associare a un'equazione algebrica (fino al terzo grado), un problema (cioè uno zetetico, come si è accennato dianzi) sulle proporzioni e quindi in ultima analisi di associare a un'equazione una proporzione.

Il legame tra equazioni algebriche e proporzioni è stato più volte tenuto presente, in termini però aritmetici, nella storia dell'algebra prima di Viète. Basti pensare a Cardano e, soprattutto, a Stevin, che nella sua Arithmétique ne fa uso con intenti teorici, anche se considera soltanto le cosiddette 'proporzioni uguali', in cui il primo termine è uguale al secondo e il terzo al quarto. Viète criticherà però, seppur in modo indiretto, nel 1595, l'impostazione di Stevin.

Viète, grazie alla sua logistica speciosa, può dunque dare nuovo impulso alla classica concezione che vede la teoria delle proporzioni nel contesto della teoria generale delle grandezze. In lui e nei suoi allievi, conseguentemente all'introduzione della logistica speciosa e alla necessità di trattare in modo nuovo l'algebra che proveniva anche dalla rivisitazione dell'opera diofantea (tradotta in latino per la prima volta dallo Xylander nel 1575), si assiste anche a un approfondimento delle questioni metodologiche che può essere compendiato dall'istituzione dell'ars analytica. Fino a Viète il metodo matematico, come Pappo aveva a suo tempo evidenziato, si compone sostanzialmente di due momenti dualmente congiunti: analisi e sintesi, o con altre parole resolutio e compositio. Ebbene, Viète specifica la resolutio in zetetica (dal greco zētéō, che vuol dire 'cercare', 'indagare', da cui il latino zeteticum, che sta per quaestio, cioè per 'problema') e poristica (che, sempre dal greco, sta a significare il momento, per es., in cui ci si apre verso una nuova uguaglianza). Accanto a questi due momenti ne inserisce un terzo: quello della interpretazione delle formule, cioè, come lo chiama Viète, quello della retica exegetica; questa potrà essere numerica se s'interpretano le formule in ambito aritmetico oppure geometrica se le s'interpretano in ambito geometrico.

In conclusione, non c'è dubbio che la geometria sintetica classica giocò un ruolo tutt'altro che secondario nella costituzione teorica dell'algebra previètiana e viètiana. Con Descartes si assisterà a un ulteriore cambiamento del paradigma metodologico, che riguarderà piuttosto l'algebrizzazione della geometria. Anche in questo caso il riferimento che Descartes farà alle opere della classicità, in particolare ad Apollonio, sembra essere cruciale.

I problemi di Diofanto: Bombelli, Stevin, Viète e Fermat

di Paolo Freguglia

Da una prospettiva storiografica possiamo considerare due filoni di lettura, commento e interpretazione dell'Aritmetica di Diofanto. Uno, sicuramente più autentico, di tipo aritmetico, circoscritto all'ambito dei numeri razionali; i matematici che s'impegnarono in tale direzione furono principalmente Raffaele Bombelli, Simon Stevin e Pierre de Fermat. L'altro punto di vista, in cui si propone una lettura dei problemi diofantei mediante le grandezze, situandoci cioè in un contesto algebrico-geometrico, fu realizzato da François Viète e i suoi allievi.

La lettura aritmetica di Diofanto

Raffaele Bombelli ebbe fra i suoi meriti anche quello di aver riproposto l'opera di Diofanto di Alessandria all'attenzione del mondo matematico del Cinquecento. Tuttavia, già Regiomontano (Johann Müller, 1436-1476), che nel 1461 fu al seguito del cardinal Bessarione in Italia, ebbe molto probabilmente la possibilità di esaminare un manoscritto appartenente al munus del cardinale per la Biblioteca di S. Marco di Venezia, relativo proprio all'opera di Diofanto (si tratta della seconda parte del Codex gr. Z 308, col. 639, conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia). Regiomontano, in una lettera inviata nel 1464 all'astronomo Bianchini, segnalò l'opportunità di tradurre dal greco al latino questo manoscritto, ma la proposta non ebbe seguito. Anche Joachim Camerarius in una lettera pubblicata nel 1556 dà notizie di un manoscritto dell'Aritmetica diofantea, giacente nelle biblioteche vaticane, che desiderava conoscere. Con ogni probabilità non si trattava di quel manoscritto che Antonio Maria Pazzi, matematico a Roma dal 1567 al 1575, mostrò, intorno al 1567, a Raffaele Bombelli (si tratta del ms. Vat. gr. 200 [ex n. 215], Città del Vaticano, BAV). Sulle vicende che riguardano la storia dei codici diofantei si rimanda agli importani lavori di A. Allard. Bombelli nella prefazione A gli lettori della sua Algebra afferma:

essendosi ritrovata una opera greca di questa disciplina [cioè dell'algebra] nella libraria di Nostro Signore in Vaticano, composta da un certo Diofante Alessandrino, Autor Greco, il quale fu al tempo di Antonin Pio, ed essendomela fatta vedere Messer Antonio Maria Pazzi, Reggiano, pubblico lettore delle Matematiche in Roma, e giudicatolo con lui Autore assai intelligente de' numeri (ancorchè non tratti di numeri irrationali, […]), egli et io per arricchire il mondo di così fatta opera, ci dessimo a tradurlo e cinque libri (delli sette che sono) tradotti ne abbiamo […].

Bombelli, nell'edizione dell'Algebra del 1572, riporta nel terzo libro, apportandovi lievi modifiche, 143 problemi di Diofanto. Una tavola di corrispondenze tra quaestiones diofantee e problemi del terzo libro dell'Algebra del Bombelli la troviamo nella traduzione in francese del testo diofanteo realizzata nel 1926 da P. Ver Eecke. Va rammentato che questo terzo libro dell'opera di Bombelli contiene complessivamente 272 problemi con caratteristiche assai diverse da quelle riscontrabili nel manoscritto originario, la cui stesura fu realizzata da Bombelli poco prima del 1551 e che era dedicato invece a problemi applicativi di tradizione abacistica. I 143 problemi diofantei del terzo libro di Bombelli sono ciò che resta della traduzione di Bombelli e Pazzi o almeno di quanto tradusse soltanto Bombelli. Finalmente nel 1575 Xylander (Wilhelm Holtzmann, 1532-1576) pubblicò a Basilea l'opera Rerum arithmeticorum libri VI, che costituisce la traduzione in latino del testo diofanteo; questa traduzione ebbe ampia diffusione in Europa. Nel 1621 Claude-Gaspard Bachet di Méziriac pubblicò a Parigi il testo greco con la traduzione latina e con ampi commenti dell'opera diofantea (Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis liber unus, nunc primum Graece et Latine editi, atque absolutissimis commentariis illustrati).

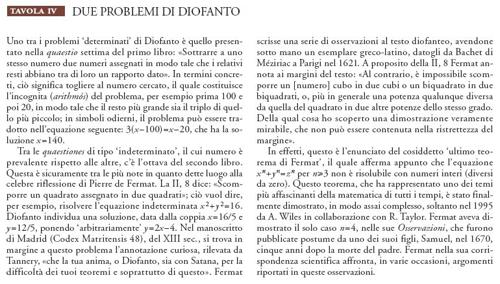

Nonostante il metodo dell'analisi (la resolutio) abbia avuto la sua formulazione teorica consapevole nel settimo libro delle Collectiones di Pappo, non c'è dubbio che per quel che concerne la sistematica applicazione all'aritmetica, l'opera di Diofanto è l'esempio più significativo. Ogni quaestio diofantea è, infatti, un problema aritmetico in cui si propone di trovare uno o più numeri che soddisfano certe condizione e il procedimento adottato è proprio quello tipico dell'analisi. A una prima e sommaria classificazione, in base agli aspetti aritmetici possiamo dividere le quaestiones in due gruppi, ossia quelle implicanti problemi determinati (quando il numero delle condizioni, cioè delle equazioni, è uguale a quello delle incognite) e quelle riguardanti problemi indeterminati (quando il numero delle incognite è maggiore di quello delle equazioni possibili). Due problemi, uno del primo genere e l'altro del secondo, sono presentati, con qualche commento, nella Tav. IV.

Simon Stevin, in connessione al Problème LXXXI del secondo libro della sua Arithmétique del 1585, presenta la traduzione dei primi quattro libri dell'Aritmetica di Diofanto. Il predetto problema fa da preludio a quella che Stevin chiama reigle d'algèbre, cioè a un tipo di problemi che Bombelli aveva chiamato 'aritmetici'. L'enunciato del problema ottantunesimo è una vera e propria dichiarazione di principio, il cui senso epistemologico sembra essere quello di caratterizzare uno dei pilastri del corpus algebrico. Il testo recita Estant proposé question qui se solve par Algebre: La solver par Algebre, come dire, presumibilmente, non risolverlo per via geometrica; dopo di che, seguono ben ventisette Questions, come la Question IV: Trouvons deux nombres tels, que le double de leur produit soit 48, & la somme de leurs quarrez 7.

Questo è un problema di tipo diofanteo determinato. Stevin dichiara di tenere presente la traduzione dal greco al latino di Xylander del 1575. La traduzione in francese steviniana, se così si vuol chiamare, risulta essere piuttosto una ricostruzione razionale del testo diofanteo. Stevin infatti espone con il suo metodo e il suo simbolismo, introduce varianti tecniche attraverso definizioni specifiche e toglie quella parte introduttiva relativa alle definizioni sui numeri che Diofanto aveva premesso per presentare le quaestiones, dal momento che Stevin può rimandare alle definizioni che ha già dato nel primo libro dell'Arithmétique. L'inserimento contestuale dei libri di Diofanto, che Stevin pubblica anche con l'intento di divulgare l'opera del matematico alessandrino, corrisponde appunto (unitamente al problema ottantunesimo e a quel che immediatamente a questo segue nel trattato steviniano), a quanto Bombelli aveva inteso fare nel terzo libro della sua Algebra del 1572. Ciò, assieme al simbolismo, è una testimonianza di una possibile influenza di Bombelli su Stevin. Dunque, tanto Stevin quanto Bombelli ritenevano che uno dei pilastri istituzionali dell'algebra fosse rappresentato dalle tecniche relative ai problemi proposti da Diofanto.

La lettura algebrica di Diofanto

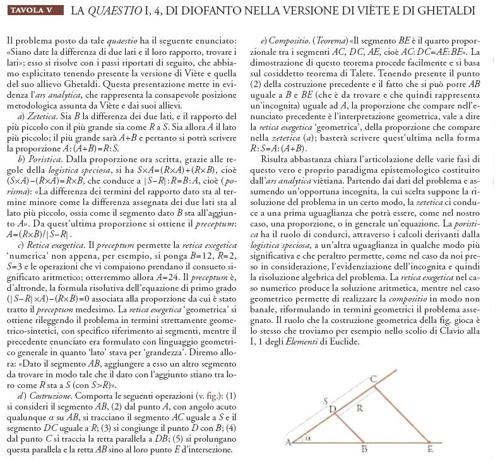

François Viète nei suoi Zeteticorum libri quinque, opera pubblicata nel 1593, fornisce un'analisi originale, secondo le sue tecniche (esposte nell'Isagoge del 1591, e nelle Notae priores del 1631) e in modo alquanto libero, dell'Aritmetica diofantea. Un terzo circa degli 'zetetici' (cioè, dei problemi), distribuiti nei cinque libri di Viète corrispondono a quaestiones diofantee che si trovano nei primi quattro libri. Esistono peraltro zetetici, che si trovano per lo più nel terzo libro, che non hanno equivalenti in Diofanto e che presentano problemi inerenti le proporzioni continue. Viète sembra dunque più interessato alla metodologia diofantea piuttosto che al rispetto del testo del matematico alessandrino. Riprendendo l'esempio della quaestio diofantea I, 4, ricordiamo che questo problema è stato ripreso e analizzato (Problema I, 2) da Marino Ghetaldi, allievo di Viète e di Clavio, nell'opera pubblicata nel 1630, dall'eloquente titolo De resolutione et compositione mathematica; la risoluzione di esso che è presentata nella Tav. V segue appunto la presentazione di Ghetaldi il quale, come altri allievi di Viète ‒ come A. Vasset (1630) e J.L. Vaulézard (1630) ‒, sviluppò esplicitamente tramite costruzioni geometriche sintetiche la retica exegetica; in questa tavola è anche evidenziata la concatenazione delle fasi metodologiche dell'ars analytica viètiana.

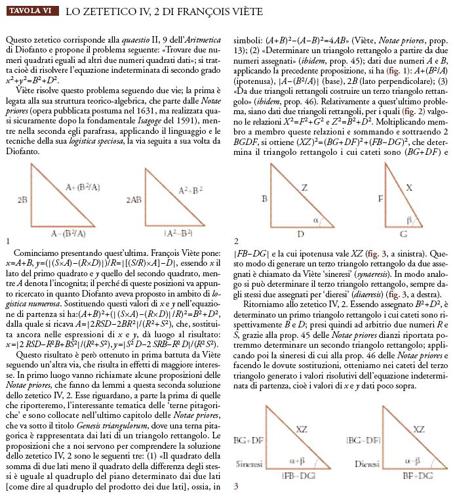

Concluderemo soffermandoci su un altro zetetico, che troviamo nel libro quarto degli Zeteticorum libri quinque, il quale concerne un problema indeterminato, e più precisamente la risoluzione di un'equazione diofantea (indeterminata) di secondo grado. A parte la risoluzione proposta da Viète, che prospetta varianti teoriche di rilievo rispetto a Diofanto, segnaliamo in particolare che Vaulézard associa alla predetta equazione un'interessante costruzione geometrico-sintetica (Freguglia 1999), categoria alla quale s'è già accennato nel paragrafo precedente. Tale costruzione conferma l'ipotesi storiografica riguardo a una rivalutazione, da parte degli allievi di François Viète, delle costruzioni geometriche sintetiche, che il maestro aveva esaminato nella Canonica recensio.

Considerazione conclusiva

Come è facile osservare, apparentemente la proposta che scaturisce dalla lettura viètiana mostra un maggior impegno tecnico e una consapevolezza metodologica. Per esempio, l'uso delle terne pitagoriche a proposito dello zetetico IV, 2, cioè della quaestio diofantea II, 9 (Tav. VI) fornisce un'articolazione teorica che non riscontriamo certo nelle poco più che traduzioni di Bombelli e di Stevin. Sarà tuttavia il punto di vista aritmetico a dare spunti di grande interesse matematico a partire proprio dalle osservazioni di Fermat.

Studi archimedei

di Pier Daniele Napolitani

Il ritorno della matematica greca e il ruolo della tradizione archimedea

All'inizio del XVI sec. si assiste a un cambiamento qualitativo profondo nel modo di accostarsi alla matematica. Due fenomeni sono venuti a maturazione: da un lato l'accumularsi di una massa critica di testi manoscritti nelle grandi biblioteche umanistiche di Roma, Venezia, Urbino, Firenze, e dall'altro lato l'avvento dell'era della stampa. Nell'arco di pochi decenni escono la nuova traduzione di Euclide condotta da Bartolomeo Zamberti (1505), i primi testi archimedei pubblicati da Luca Gaurico (1503), l'editio princeps del testo greco di Euclide (1533), la traduzione di Memmo delle Coniche (1537), la traduzione italiana di Euclide e l'edizione di varie opere di Archimede effettuate da Tartaglia (entrambe del 1543) e, infine, l'editio princeps di Archimede con testo greco e latino (1544).

Ovviamente, si tratta solamente di una lista sommaria. Ai lavori citati occorrerebbe infatti aggiungere le moltissime edizioni di Euclide, nonché i lavori che cominciano a ispirarsi al modello classico, quali, per esempio, traduzioni in lingue volgari, commenti, tentativi di ricostruzione: basti citare Pierre Forcadel, Oronce Fine, Pierre de La Ramée in Francia, Pedro Nuñez in Portogallo, Johann Werner e la Scuola di Vienna in Germania.

Questa ondata editoriale nell'arco di meno di quarant'anni rende accessibile al pubblico gran parte delle opere della matematica antica che fino ad allora era stata (quando lo era) disponibile soltanto in ristretti circoli intellettuali, e per di più fa ciò su scala prima impensabile. Il sapere matematico classico, che in varie forme e seguendo intricate tradizioni aveva circolato nel Medioevo e nel primo Rinascimento solamente in ambiti definiti da una rete di conoscenze personali e dalla possibilità di accesso a raccolte librarie di patroni o di regnanti, è ora a disposizione di chiunque voglia accostarvisi.

Accanto a questo recupero impressionante della matematica antica occorre tener conto che la prima metà del Cinquecento è anche l'epoca in cui la tradizione delle scuole d'abaco raggiunge il suo massimo sviluppo con la codificazione che Luca Pacioli affida alla sua Summa de arithmetica (1494) e con la scoperta delle regole per risolvere le equazioni di terzo e di quarto grado.

La tradizione classica e umanistica da un lato e quella abacistica e pratica dall'altro sono dunque le due grandi radici da cui nascerà e si svilupperà, nutrita dalla nuova arte della stampa, la matematica moderna. Bisogna però guardarsi dal considerarle come due fenomeni separati, senza intergioco o scambio fra loro. Per fare solamente un rapido accenno, si pensi alla nascita dell'algebra simbolica, all'ars analytica di François Viète. Se le sue fonti classiche, ossia Pappo, Diofanto, Apollonio, sono evidenti, l'opera di Viète sarebbe tuttavia impensabile senza i risultati dell'algebra medievale, e in particolare senza le scoperte degli algebristi italiani del XVI secolo. Tuttavia, l'intergioco di queste tradizioni nel loro complesso è tutt'altro che chiaro; uno dei problemi maggiori riguardanti l'origine delle scienze matematiche moderne consiste proprio nella necessità di chiarire come le idee, le differenze di accento, le diversità di approccio che i circoli umanistici e le scuole d'abaco apportarono rispettivamente alla matematica si siano poi rifuse nell'opera di Galileo, Viète, Descartes e Cavalieri.

Non si tratta soltanto di un problema, per così dire, globale. Se in certi settori ‒ come l'algebra simbolica ‒ tale intreccio può sembrare piú trasparente, in altri ‒ come la geometria e la meccanica archimedee o la geometria apolloniana ‒ la situazione è molto piú oscura. È ormai assodato che in questi settori la componente umanistica ha giocato un ruolo essenziale. Gli stessi testi greci che il Medioevo aveva tradotto ‒ come, per esempio, il repertorio archimedeo di Guglielmo di Moerbeke ‒ conobbero nuova vita solo quando furono ripresi e reinterpretati nel corso del Rinascimento.

Tuttavia restano ancora da esplorare a fondo le connessioni di questa matematica umanistica con tutta una serie di tradizioni pratiche; si pensi ai problemi di prospettiva, di ottica, di gnomonica, per non dire dell'interesse che ridesta il ritorno di Archimede negli ambienti degli ingegneri e dei tecnici. Al tempo stesso, nell'alveo della matematica umanistica le impostazioni di fondo sono spesso radicalmente differenti. Accanto a chi, come Regiomontano o Maurolico sembra piú interessato a utilizzare gli Antichi per rifondere in una nuova concezione della matematica le acquisizioni medievali, troviamo puristi come Commandino o Guidobaldo, o bibliofili come Marcello Cervini, Giovan Battista Raimondi, Giovan Vincenzo Pinelli. Tali differenze d'impostazione e d'accento con cui l'Umanesimo si accosta ai classici della matematica greca determineranno a loro volta modi di lettura e di assimilazione della 'nuova' matematica antica che predeterminano in qualche modo quelli che saranno gli sviluppi successivi.

Quello di cui qui si discuterà sarà limitato alla tradizione e alla riappropriazione dei testi di Archimede. Altre tradizioni classiche non hanno avuto certo un ruolo meno importante; al contrario, si potrebbe sostenere che sia piuttosto la tradizione apolloniana a dare, in definitiva, il contributo fondamentale alla nascita della matematica moderna. Tuttavia la geometria archimedea, rispetto al problema che abbiamo qui sopra delineato presenta alcune caratteristiche importanti. In primo luogo, in seguito ai lavori di Marshall Clagett, essa è più conosciuta nelle sue varie articolazioni e si possono quindi mettere meglio a fuoco le questioni che vogliamo toccare. Soprattutto, però, l'opera di Archimede presenta differenze profonde rispetto a quella di Euclide o di Apollonio. Centrata sui problemi di misura e di applicazione della geometria alla meccanica, essa non offre però gli 'elementi' della geometria 'di misura'.

Il lettore delle Coniche di Apollonio non ha, in linea di principio, bisogno d'altro testo che quello che ha in mano per appropriarsi della geometria 'di posizione'. Ben diverso è il caso dello studioso che si accosta ad Archimede. Le dimostrazioni sono ellittiche, intere parti sono lasciate al lettore. Inoltre molto spesso presuppongono o implicano conoscenze che il testo archimedeo non fornisce. Tipico è l'esempio dell'Equilibrio dei piani: inizia senza fornire una definizione di centro di gravità, di equilibrio; contiene due diverse dimostrazioni della legge della leva; presuppone la conoscenza delle proprietà della parabola e della sua quadratura; infine, lascia il lettore con il problema di come si determinino i centri di gravità delle figure solide. In alcuni passi il testo greco disponibile è difettoso, le dimostrazioni necessitano d'integrazioni. Insomma, il lettore dell'Equilibrio dei piani ‒ e a maggior ragione un suo editore o traduttore ‒ ne diventa forzatamente l'interprete. Il lavoro filologico non può essere staccato da quello matematico e comprendere l'opera di Archimede comporta necessariamente un processo di assimilazione attiva, di ricollocazione del testo all'interno di un paradigma matematico piú vasto e articolato.

La tradizione archimedea assume così un ruolo pilota nei confronti di tutto il processo di recupero della matematica greca. Leggere Archimede costringe a interrogarsi sui fondamenti della teoria delle proporzioni di Euclide, a studiare le sezioni coniche e a cercare di capire Apollonio, come dire, in definitiva, a interrogarsi sul complesso dei testi matematici che si stanno recuperando. D'altro canto, il contributo in senso stretto della geometria archimedea alla nascita della matematica moderna è sicuramente fondamentale, almeno in due direzioni.

Da un lato la lettura delle sue opere 'meccaniche' ‒ l'Equilibrio dei piani, la Quadratura della parabola, i Galleggianti ‒ condusse allo svilupparsi di una visione geometrizzante della realtà fisica, impulso che avrebbe trovato il suo punto più alto nell'opera di Galilei.

L'altra direzione punta verso la creazione di nuovi oggetti matematici, sempre piú generali. Poiché le caratteristiche intrinseche dell'opera di Archimede portavano a concentrarsi più sulle tecniche di dimostrazione che sull'acquisizione del risultato, ben presto si sarebbe assistito a un passaggio dalla concezione della matematica come studio di singole figure (coniche, paraboloidi, sfere) tipica della geometria greca, a una al cui centro si trovavano classi di oggetti, definiti in qualche modo dalle possibilità dimostrative che lo studio di Archimede aveva fatto scoprire. Con Luca Valerio (1553-1618) prima e con Bonaventura Cavalieri (1598-1647) poco dopo, la matematica moderna avrebbe compiuto un passo di distacco decisivo dalla matematica antica.

Da Viterbo a Basilea

Sia pure molto rapidamente, dobbiamo riassumere le principali tappe attraverso le quali il testo delle opere di Archimede fu acquisito in Occidente. Vale la pena di percorrere questa tradizione perché, come abbiamo appena detto, i modi con cui l'Umanesimo si accostò a questi testi ne condizionò inevitabilmente il destino successivo.

La storia inizia nel 1269 alla corte papale di Viterbo, quando il domenicano Guglielmo di Moerbeke traduce praticamente l'intero corpus archimedeo basandosi su due codici greci (attualmente entrambi perduti), vale a dire il codice A e il codice B (Clagett 1964-84, II). Tale traduzione è particolarmente importante perché fu una delle fonti principali attraverso cui le opere di Archimede ci sono state conservate. Infatti, mentre il codice A avrebbe continuato a circolare fino a tutto il Rinascimento e ne sono sopravvissute diverse copie, le tracce del codice B si persero assai presto, all'inizio del XIV secolo. Questo codice, cui il solo Moerbeke sembra dunque aver avuto accesso, conteneva fra l'altro i due libri dei Galleggianti, assenti invece dal codice A. La traduzione di Moerbeke divenne in tal modo l'unico veicolo di questo testo, insieme con una serie di letture e di varianti delle opere meccaniche di Archimede, anch'esse presenti in B (oltre che in A).

Le fatiche di Moerbeke erano però destinate a incontrare ben scarso successo nell'immediato. Si dovrà infatti attendere l'Umanesimo per assistere a un vero risveglio dell'interesse verso l'opera di Archimede. Intorno al 1450 alcuni fatti nuovi avrebbero dato impulso al diffondersi di questo interesse, in particolare la nuova traduzione del codice A fatta da Giacomo di Cremona.

Pressappoco in quel periodo Niccolò V (Tommaso Parentucelli, 1397-1475), il grande papa umanista, rifondatore della Biblioteca Vaticana, aveva riunito intorno a sé un gruppo di traduttori dal greco. Niccolò, che era in possesso del codice A, affidò a Giacomo da Cremona (noto anche come Iacopo di San Cassiano) il compito di tradurlo. Giacomo fu un tipico rappresentante dell'Umanesimo. Era stato allievo e poi collaboratore di Vittorino da Feltre, l'organizzatore di una delle prime scuole umanistiche alla corte dei Gonzaga. Dopo la morte di Vittorino aveva assunto la direzione della scuola quando fu chiamato a Roma da Niccolò V.

Per alcune considerazioni sulla versione di Giacomo in rapporto a quella di Moerbeke si rinvia alla Tav. VII; qui ci si limiterà a rilevare che la versione di Giacomo è accomunata a quella di Moerbeke anche dal fatto che, almeno nel breve periodo, era destinata ad avere un impatto assai limitato.

Tra i suoi fruitori immediati sono in primo luogo da segnalare Piero della Francesca e Luca Pacioli. Grazie a una copia fatta fare dal loro conterraneo Francesco Cereo da Borgo San Sepolcro (attualmente il ms. Urb. lat. 261 della Biblioteca Vaticana), la traduzione di Giacomo influenza sia il Trattato d'abaco e il De quinque corporibus regularibus di Piero sia la Summa di Pacioli (Clagett 1964-84, III). Sarebbe fuori luogo soffermarci troppo a lungo sull'uso che è fatto di Archimede in queste opere; ci basterà qui rilevare due punti. Da un lato, sia in Piero sia in Pacioli si è ben lontani dall'aver assimilato l'intero corpus archimedeo, in particolare le opere meccaniche. L'interesse rimane centrato sui problemi pratici di misurazione del cerchio e della sfera e delle loro parti. Soprattutto, lo spirito della trattazione rimane assai diverso da quello di Archimede; ciò che conta è il risultato, la regola, la cui dimostrazione può essere anche omessa o liquidata per mezzo di esempi, il che ci conduce all'altro aspetto che qui interessa. L'uso che Piero e Pacioli fanno della traduzione di Giacomo è strettamente legato a quello di altre tradizioni medievali; prima fra tutte queste era quella della Practica geometriae di Leonardo Fibonacci, ma importanti erano anche altre, come i Verba Filiorum o il Liber de curvis superficiebus, testi che avevano tramandato risultati e tecniche archimedee, e che erano entrati nella tradizione dei maestri d'abaco.

Insomma, il corpus delle opere d'Archimede è in un primo momento utilizzato e saccheggiato per estrarne nuove regole, nuovi metodi da immettere nella matematica pratica della tradizione abacistica. Se ne può trovare conferma nell'uso che ne fa Leonardo da Vinci. Il suo studio dei centri di gravità (Clagett 1964-84, III) si presenta quasi come una giustapposizione di risultati appartenenti a tradizioni medievali con risultati archimedei, e le sue 'dimostrazioni' del centro di gravità del triangolo appaiono del tutto ingenue se paragonate a quelle archimedee. La struttura formale della dimostrazione archimedea sembra essere evaporata.

Non va dimenticato, ovviamente, che della traduzione di Giacomo e di quella di Moerbeke circolavano soltanto manoscritti, cosa che limitava molto le possibilità di studio e di diffusione. Il primo tentativo di pubblicare a stampa le opere di Archimede sarebbe avvenuto poco dopo, verso il 1470, anche se destinato a rimanere sfortunato.

Il cardinale Giovanni Bessarione (1403 ca.-1472) è una delle figure chiave della vicenda che portò Regiomontano a studiare a fondo la traduzione di Giacomo e a progettarne un'edizione. Bessarione aveva conosciuto a Vienna Johann Müller, un giovane matematico e umanista di Königsberg in Franconia che sarebbe poi divenuto noto universalmente col nome latinizzato di Regiomontano. Il cardinale non solamente lo convinse a seguirlo in Italia per completare la sua formazione; gli diede modo d'imparare a fondo il greco e gli fornì copia sia del codice A sia della traduzione di Giacomo. Grazie a questi strumenti Regiomontano aveva rivisto e corretto sia il testo greco sia la traduzione latina. Dopo il soggiorno in Italia, e poi in Ungheria, nel 1471 si era stabilito a Norimberga, dove aveva impiantato una stamperia; nel Programma editoriale del 1475 annunciava la sua intenzione di stampare l'opera di Archimede nella traduzione di Giacomo da Cremona da lui corretta; prima però di poter portare a termine il suo progetto, il matematico tedesco sarebbe morto a Roma nel 1476.

In effetti Regiomontano sembra essere stato il primo ad affrontare il testo archimedeo in modo da poterne venire a capo. Oltre a competenze linguistiche e ad abilità matematiche eccezionali, Regiomontano si accostava ad Archimede con uno spirito completamente diverso da quello dei suoi predecessori. Basta a convincercene un'occhiata al suo Programma (Rose 1975, cap. 4), secondo il quale pensa di pubblicare, oltre ad Archimede, le Coniche di Apollonio, le Quaestiones mechanicae aristoteliche, opere di Erone, tutta una serie di trattati matematici e astronomici greci, suoi commenti ad Archimede, una discussione critica dell'Euclide di Campano; oppure, è sufficiente scorrere la sua Oratio del 1464, pubblicata postuma nel 1537. Da questa sua prolusione al corso di lezioni astronomiche che tenne all'Università di Padova emerge chiaramente l'idea che le scienze matematiche classiche vanno affrontate nel loro insieme, e che soltanto ricostruendo completamente quel modello scientifico se ne potranno comprendere le singole parti. Era un approccio nuovo, che si concretizzava in una personalità fornita di tutte le doti scientifiche necessarie per poterlo realizzare e della volontà e dei mezzi di svilupparlo anche sul piano editoriale e imprenditoriale.

Nonostante la morte di Regiomontano a soli quaranta anni, le sue fatiche archimedee non sarebbero andate del tutto perdute. Le sue carte infatti non furono disperse, anche se sarebbero rimaste inutilizzate per più di cinquant'anni; infatti, soltanto nel 1544 Thomas Geschauff, meglio noto col nome latinizzato di Venatorius, pubblicava a Basilea l'editio princeps del testo greco insieme con la traduzione di Giacomo da Cremona rivista da Regiomontano. Disgraziatamente Venatorius tenne conto soltanto in parte del lavoro di correzione e moltissime aggiunte e commenti furono scartati. Pur con questi limiti, l'edizione di Basilea avrebbe segnato il vero inizio della rinascita degli studi su Archimede. Ormai chiunque poteva studiare quasi tutte le sue opere riunite in un solo volume greco-latino, accompagnate inoltre dai commenti di Eutocio.

Va notato però che l'editio princeps non chiudeva affatto la ricerca, anzi, in un certo modo ne segnava solamente il punto iniziale. In primo luogo, essa si era basata principalmente sul codice A o su sue copie; ciò implicava che i Galleggianti non vi fossero inclusi, dato che non si trovavano nel codice A. In secondo luogo, nonostante i miglioramenti apportati da Regiomontano, quello latino offerto dall'edizione di Basilea rimaneva un testo che doveva essere assimilato e recuperato, piuttosto che una base su cui organizzare ricerche nuove. Per usare una terminologia moderna, lo studio di Archimede rimase, per tutto il Cinquecento e oltre, un campo di ricerca attiva, piuttosto che un campo di risultati acquisiti. Cercheremo ora di delineare le linee e le differenti direzioni in cui questa ricerca si andò sviluppando.

Tartaglia e Archimede

Come abbiamo già sottolineato, la traduzione di Moerbeke non era stata certo molto letta nel corso del Medioevo, come è confermato anche dal piccolo numero di copie che furono tratte dall'autografo; a tutt'oggi, infatti, ne sono note soltanto tre. Una di queste, il cosiddetto 'codice M', era destinato ad avere una particolare importanza nella diffusione di Archimede nel primo Cinquecento. Questo codice, esemplato negli ultimi anni del XV sec., contiene la traduzione delle opere 'meccaniche' di Archimede: la Quadratura della parabola, i due libri dell'Equilibrio dei piani con i commenti di Eutocio, i due libri dei Galleggianti, e la Misura del cerchio. Il testo moerbekiano, già oscuro per conto suo, era stato malamente corrotto dal copista, al punto da perdere completamente di senso in molti luoghi.

Il codice M fu utilizzato da Luca Gaurico (1476-1558) ‒ astrologo, astronomo ed editore di testi matematici e astronomici ‒ per la pubblicazione di un trattato sulla quadratura del cerchio, Tetragonismus idest circuli quadratura per Campanum, Archimedem Syracusanum atque Boetium mathematicae perspicacissimos adiventa, che uscì a Venezia nel 1503. In quest'opera era contenuto il testo della Misura del cerchio e della Quadratura della parabola, copiati fedelmente da M con tutti i loro errori, oltre ad altri aggiuntivi da Gaurico e dallo stampatore.

Due anni prima era uscita postuma, sempre a Venezia, il De expetendis et fugiendis rebus opus, la grande enciclopedia scientifico-umanistica compilata da Giorgio Valla su fonti classiche. Valla, che possedeva il codice A, vi aveva inserito alcuni passi archimedei che, seppur di limitata estensione, avrebbero avuto un certo ruolo nel futuro degli studi. Il 1503 resta comunque l'anno in cui appare a stampa per la prima volta un lavoro di Archimede. A giudicare da questo primo saggio, sembrerebbe davvero che la storia editoriale del corpus archimedeo sia segnato dalla sfortuna ‒ si ricordi l'abortito Programma di Regiomontano. Tuttavia, come vedremo tra breve, l'infelice testo di Gaurico avrebbe avuto un'importanza cruciale nello spingere a lavorare su Archimede il giovane Francesco Maurolico.

Per il momento continuiamo però a seguire le vicende del codice M. Nel 1543 Niccolò Tartaglia (1499/1500-1557), che era venuto in possesso del codice M o di una sua copia qualche anno prima, pubblicava a Venezia un testo dal titolo: Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici ingeniosissimi per Nicolaum Tartaleam Brixianum (mathematicarum scientiarum cultorem) multis erroribus emendata, expurgata, ac in luce posita, multisque necessariis additis, quae plurimis locis intellectu difficillima erant, commentariolis sane luculentis et eruditissimis aperta, explicata atque illustrata existunt. Appositisque manu propria figuris quae graeco exemplari deformatae ac depravatae erant, ad rectissimam symetriam omnia instaurata reducta et reformata elucent.

In questa edizione erano contenute la Quadratura della parabola, i due libri dell'Equilibrio dei piani (senza però il commento di Eutocio), il solo primo libro dei Galleggianti e la Misura del cerchio. Vale la pena di soffermarsi un attimo su quest'ultima e sul suo curatore.

Tartaglia non veniva dalle corti umanistiche. Al contrario, non era nemmeno riuscito a trovare i mezzi per imparare a leggere e a scrivere presso un maestro, e aveva dovuto arrangiarsi da autodidatta, fino a divenire lui stesso un maestro d'abaco stimato e ricercato. Il suo ambiente originario era stato quello delle scuole d'abaco, assai diverso dai circoli intellettuali frequentati da Regiomontano o da Commandino. I suoi interlocutori erano stati ingegneri, architetti, mercanti, militari, tecnici. Basta qui un rapido cenno alla sua carriera: i suoi risultati algebrici e le dispute con Anton Maria Fiori prima e Gerolamo Cardano e Ludovico Ferrari poi sono ben note, e s'inseriscono pienamente nel quadro degli ambienti legati alle scuole d'abaco e alle problematiche codificate dalla Summa di Pacioli. Basta scorrere l'elenco dei suoi interlocutori e degli argomenti trattati nei Quesiti et inventioni diverse (1546) per essere confermati in questo giudizio. D'altra parte, l'interesse di Tartaglia per i problemi di meccanica nasceva anch'esso da stimoli legati agli ambienti tecnici; la Nova scientia del 1537 si presenta come un'opera nata dalle discussioni con i suoi amici 'bombardieri'.

Tuttavia la figura di Tartaglia e l'ispirazione della sua opera non si esauriscono negli ambienti e nelle problematiche tradizionalmente legati alle scuole d'abaco. La Venezia in cui egli opera è un ambiente permeato di umanesimo, ma nello stesso tempo è molto attento a tutto ciò che produce l'ambiente della cultura dell'abaco, a tutto ciò che è indirizzato alla pratica, all'applicazione. L'operazione editoriale di Tartaglia con Archimede va dunque collegata a questo ambiente composito, in cui differenti influssi e diverse mode culturali si giustappongono. Per imporsi negli ambienti veneziani, Tartaglia deve poter presentarsi anche come cultore di studi classici. Non è un caso che nel 1543 ‒ lo stesso anno dell'edizione archimedea ‒ esca la sua traduzione italiana di Euclide basata su Zamberti e Campano, né che ‒ come già Pacioli e Memmo prima di lui ‒ tenga pubbliche lezioni su Euclide (1536), né tantomeno che fra gli interlocutori dei suoi Quesiti ‒ oltre ai tanti Pietro, Pol, Zuann e Martino ‒ si trovino personaggi come Memmo, il traduttore di Apollonio, o come l'umanista e aristotelico spagnolo Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore di Carlo V a Venezia negli anni fra il 1539 e il 1546.

La sua edizione di Archimede s'inserisce in questo quadro. Non soltanto essa è in latino (mentre tutte le altre sue opere sono in italiano, e non certo in un italiano aulico), ma il frontespizio lascia intendere che il traduttore sia stato proprio Tartaglia. Non si parla infatti di codici latini e si accenna invece a figure deformatae ac depravatae nell'esemplare greco. È chiaro che Tartaglia stava cercando ‒ pur senza dirlo esplicitamente ‒ di lasciare nel lettore l'impressione di essere in grado sia di correggere e sia di emendare il testo greco di Archimede.

In effetti, l'edizione di Tartaglia non soltanto era una copia del codice M (addirittura si basava sull'edizione di Gaurico del 1503 per la Quadratura della parabola e per la Misura del cerchio), ma ne riproduceva molti degli errori (Clagett 1964-84, III). Al tempo stesso, però, interveniva in alcuni casi sul testo, in special modo sulle figure, rendendolo più intelligibile.

Il punto più interessante da notare è rappresentato dall'edizione dei Galleggianti. Il codice B, da cui Moerbeke tradusse, mancava di alcuni passi; inoltre egli aveva trovato considerevoli difficoltà nella traduzione del secondo libro, che è uno dei testi più complessi e difficili di tutta la matematica greca. Tutto ciò si era risolto in una traduzione in molti casi difficilmente intelligibile. Tartaglia era troppo buon matematico per non rendersi conto che il testo che aveva per le mani non era pubblicabile così com'era, e pubblicò soltanto il primo libro, senza peraltro menzionare l'esistenza del secondo. Siamo nel 1543; l'anno dopo sarebbe uscita l'edizione di Basilea che, pur con tutti i suoi difetti, era senz'altro superiore a quella di Tartaglia. Con l'importante eccezione però che, per il momento, l'edizione veneziana era l'unica a presentare un testo dei Galleggianti. Lo stesso Tartaglia nel 1551 nei suoi Ragionamenti intorno alla sua travagliata inventione forniva una traduzione italiana commentata di questo testo.

L'operazione editoriale di Tartaglia ci mette in grado di fissare alcuni punti importanti. In primo luogo, la tradizione dell'Umanesimo scientifico era già abbastanza forte da espandersi in gruppi sociali e culturali lontani dai raffinati circoli intellettuali umanistici. La scienza di Archimede entrava nel mondo degli ingegneri, degli architetti, dei mercanti e degli uomini d'arme, e l'opera complessiva di Tartaglia testimonia anche del modo con cui vi entrava, ossia giustapponendosi a tradizioni medievali, aristoteliche e abacistiche. Da un lato, le tradizioni classiche e quella archimedea in particolare sono recepite e vantate nei confronti degli ambienti più dotti; dall'altro lato, sono riproposte come nuove "inventioni diverse" a quello strato culturale da cui Tartaglia proveniva, accostandole ai temi, agli interessi, alle tradizioni propri di quel mondo di tecnici e di mercanti.

Il secondo punto è connesso con gl'inizi della Rivoluzione scientifica. Fu grazie all'edizione di Tartaglia che Giovanni Battista Benedetti conobbe la teoria archimedea del galleggiamento, che è alla base dei suoi lavori giovanili contro la fisica aristotelica; così pure sembra che Galileo stesso s'introducesse nelle matematiche grazie a un discepolo di Tartaglia, Ostilio Ricci (Settle 1971), e alcuni passi delle sue opere giovanili paiono indicare che conoscesse le tradizioni pseudoarchimedee che Niccolò Tartaglia aveva divulgato (Napolitani 1988).

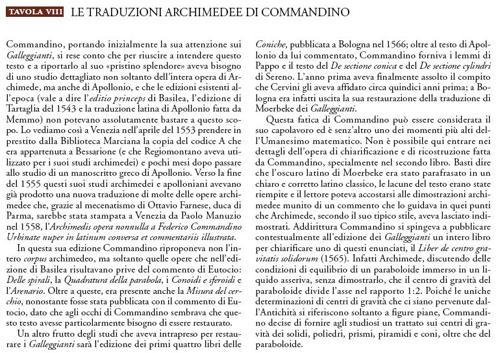

Infine ‒ il che ci riporta al problema della diffusione e dello studio del testo archimedeo ‒ la rozzezza dell'edizione di Tartaglia del 1543 e la mancata pubblicazione del secondo libro dei Galleggianti stimolarono a loro volta gli ambienti umanistici. Il problema di riuscire a produrre un testo completo e accettabile dei Galleggianti fu proprio quello che portò uno dei più grandi restauratori della scienza antica, Federico Commandino, a occuparsi di Archimede.

Federico Commandino e la Scuola di Urbino

La vita di Federico Commandino (1509-1575) s'inquadra quasi completamente negli ambienti delle corti umanistiche del Cinquecento, in particolare quelle dei Farnese e dei duchi di Urbino. Dopo aver studiato medicina a Padova per una decina di anni, tralasciò quest'arte per le scienze matematiche, entrando al servizio di Guidobaldo II della Rovere. Il vero punto di svolta della sua carriera scientifica si verificò però quando ‒ verso il 1550 ‒ passò al servizio dei Farnese, una delle più potenti famiglie italiane dell'epoca.

Postosi al servizio del cardinale Ranuccio Farnese, fu in questo ambiente di raffinata cultura umanistica che Commandino conobbe Marcello Cervini, cardinale bibliotecario della Vaticana, che sarebbe poi stato papa Marcello II nel 1555 per soli ventuno giorni. Cervini, umanista e bibliofilo, s'interessava in modo particolare ai testi della matematica greca. Fra i tanti tesori in suo possesso, c'era anche l'autografo di Moerbeke, il codice O. Proprio negli anni intorno al 1550 fu copiata la parte dell'attuale ms. Barb. lat. 304 (Città del Vaticano, BAV) che contiene la traduzione di Moerbeke dei Galleggianti e il De analemmate di Tolomeo. Sempre negli stessi anni Cervini si rivolse a Commandino a proposito di questi due testi:

Marcello Cervini, quando era ancora cardinale (pochi anni prima di assurgere al soglio pontificio), si prese cura di far uscire dall'oscurità da cui erano avvolti due testi, uno di Archimede ‒ i Galleggianti ‒ e l'altro di Tolomeo ‒ il De analemmate ‒ che erano stati tradotti in latino; e per la sua generosità ritenne che io (che singolarmente lo amavo e lo rispettavo) fossi degno di adempiere un tal compito. (Commandino, lettera dedicatoria a Claudii Ptolomei liber de Analemmate)

Abbiamo già detto delle difficoltà che pone il testo moerbekiano dei Galleggianti, e di come Tartaglia avesse deciso di non pubblicarne il secondo libro. Commandino, messo di fronte a questo testo, si sentì sollecitato a misurarsi con esso e poi con altre opere del corpus archimedeo, con risultati straordinariamente buoni (Tav. VIII).

Commandino rappresenta la tradizione umanistico-matematica al suo meglio, nel senso, come abbiamo già illustrato, del recupero del testo classico, cercando di restaurare il significato che l'autore aveva inteso dare alla sua opera. Peraltro, al tempo stesso questa operazione filologica porta anche a separare gli scritti dei classici dalle problematiche scientifiche che si erano diffuse e sviluppate nel corso del Medioevo e dello stesso Rinascimento. L'operazione di Tartaglia con Archimede, nonostante la sua povertà testuale, aveva anche segnato l'inizio dell'appropriazione delle tradizioni classiche da parte dei circuiti legati al mondo dell'abaco, frequentati da quello strato culturale intermedio fatto di mercanti e di uomini d'arme, nobiluomini e ingegneri. In qualche modo il senso di quell'operazione era stato quello di collegare le 'nuove' tradizioni archimedee con quelle medievali. L'approccio di Commandino rimaneva invece prevalentemente filologico. Lo si può vedere persino nel Liber de centro gravitatis solidorum, una delle sue pochissime opere originali, in quanto il modello che è fedelmente e quasi pedissequamente seguito è quello dell'Equilibrio dei piani.

Questo atteggiamento non mancò d'influenzare tutta la Scuola di Urbino. Ci limitiamo a citare Guidobaldo Dal Monte, il piú famoso e influente fra gli allievi di Commandino, amico e protettore di Galileo. Il suo Mechanicorum liber (1577) è un importante trattato sulle macchine semplici, che sono ricondotte tutte alla bilancia, le cui leggi sono dedotte da considerazioni relative al centro di gravità. Nonostante il buon livello di questo testo, Guidobaldo per il piano inclinato preferiva la soluzione erronea di Pappo a quella corretta, ma non risalente a una tradizione classica, fornita da Giordano Nemorario e riesposta da Tartaglia. Si tratta di un purismo che nella Paraphrasis in duos Archimedis aequiponderantium libros (1588) ‒ opera con cui Guidobaldo continuava idealmente l'attività di edizioni archimedee del suo maestro ‒ contrappone addirittura Archimede e Apollonio, avanzando di fatto l'idea che ad Archimede si dovesse far risalire anche una perfetta scienza delle sezioni del cono. È un tentativo di svincolare la matematica archimedea da qualsiasi debito non soltanto di contenuto, ma anche di sviluppo storico nei confronti di altre tradizioni.

Pur con tutti questi limiti, Commandino e i suoi continuatori ebbero il merito d'imporre l'opera archimedea come pietra angolare su cui fondare la ricerca matematica. Archimede diventava accessibile in un testo sicuro, commentato, e per questo stesso fatto si fornivano le basi per lo sviluppo delle ricerche nel campo della geometria di misura.

Francesco Maurolico