Israele

Vedi Israele dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

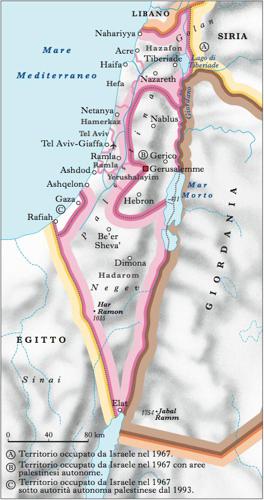

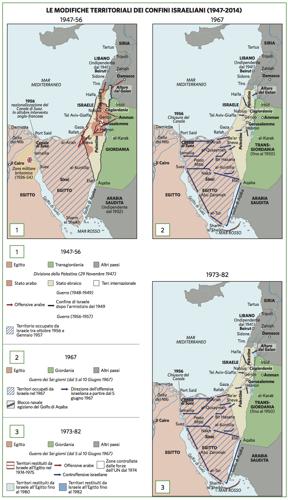

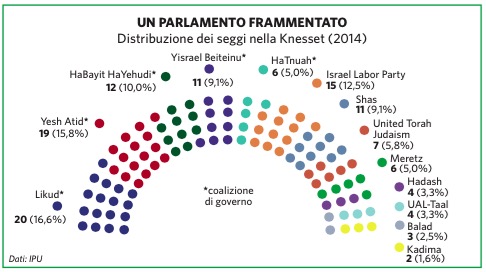

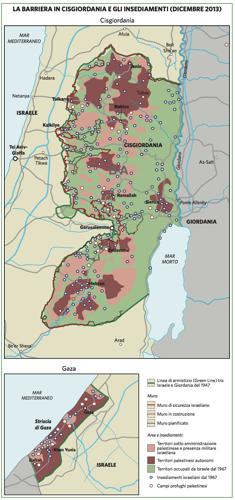

La Nascita di Israele porta a conclusione il progetto nazionale ebraico a cui aveva dato vita il movimento politico sionista di Theodor Herzl, nel 1898, a Basilea. La sua creazione è stata proclamata da David Ben Gurion (primo premier) il 14 maggio 1948, alla scadenza del mandato britannico sulla Palestina. Il territorio generalmente riconosciuto a livello internazionale come israeliano, ossia quello contenuto entro le linee del cessate il fuoco del 1949 (la ‘linea verde’), ha due nuclei più consistenti a nord (la Galilea e la costa) e a sud (la Giudea meridionale e il deserto del Negev), collegati da una fascia costiera che si restringe nella zona a nord di Tel Aviv fino a circa 20 km, e si spinge con un cuneo fino a Gerusalemme. L’avvio di una fase di ripetuti conflitti (1948, 1956, 1967 e 1973) ridisegna nell’arco di venticinque anni non solo i confini geografici del paese ma anche gli equilibri politici della stessa regione mediorientale. Le guerre con i paesi arabi e il conflitto ‘a bassa intensità’ con i palestinesi, nelle loro diverse organizzazioni, hanno determinato una situazione di perenne instabilità nella regione che ha catalizzato non solo l’attenzione ma, a tratti, anche gli sforzi diplomatici dell’intera comunità internazionale. Sul piano regionale, le relazioni di Israele con i vicini sono influenzate e viziate da uno stato di continua instabilità. Le minacce maggiori alla sicurezza giungono da Hamas e dalla Striscia di Gaza, come dimostrato anche dal nuovo conflitto del luglio-agosto 2014. Nonostante la firma di un cessate il fuoco tra le parti, è difficile immaginare una soluzione pacifica permanente senza che i due contendenti abbiano risolto i numerosi problemi ancora sul tavolo (nuovi piani di ampliamento delle colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, la ricostruzione di Gaza e la fine dell’embargo economico, apertura di un porto e di un aeroporto nella Striscia, l’instaurazione di vere trattative di pace). Di conseguenza, le tensioni potrebbero permanere aumentando la possibilità di una ripresa del conflitto a breve. Altri fattori di instabilità sono rappresentati dalla ripresa dei lanci di razzi da parte di Hezbollah nel Libano meridionale e dal caos che imperversa in Siria e in Iraq. In relazione a quest’ultimo scenario, Israele monitora con attenzione gli sviluppi della crisi nei due paesi, soprattutto dopo le conquiste territoriali effettuate dallo Stato islamico (Is) e da Jabhat al-Nusra; negli ultimi mesi quest’ultimo gruppo ha preso il controllo della maggior parte del territorio del Golan vicino il confine occupato da Israele dal 1967. Di tenore opposto invece sono le relazioni con i due storici vicini Giordania ed Egitto. All’insegna della semi-cordialità sono le relazioni tra Tel Aviv e Amman, così come sono nettamente migliorati i rapporti tra Israele ed Egitto, soprattutto dopo la deposizione di Mohammed Mursi nel luglio 2013. L’elezione dell’ex ministro della difesa e capo di stato maggiore dell’esercito, Abdel Fattah al-Sisi, a presidente egiziano ha aperto la strada a un rinnovato rafforzamento dei legami bilaterali tra Israele ed Egitto, come dimostrato dal ruolo decisivo svolto dal Cairo nelle trattative di cessate il fuoco provvisorio tra Hamas e lo stato ebraico nel nuovo conflitto a Gaza. Ciononostante permangono alcuni timori di sicurezza sul fronte del Sinai, dove cellule jihadiste e salafite hanno lanciato dal 2011 una serie di attacchi contro infrastrutture economiche e istituzioni politiche e militari locali rendendo di fatto instabile il territorio settentrionale della penisola vicino al confine con Israele e la Striscia di Gaza. Merita un discorso a parte la questione del programma nucleare iraniano. Pur non rappresentando una minaccia diretta, almeno nell’immediato, alla sicurezza israeliana, è percepita dall’establishment come una delle principali fonti di preoccupazione. Sul piano interno, Israele si caratterizza per una forte frammentazione politica. Dal governo di unità nazionale del 1984-88 in poi, nessuna amministrazione è riuscita a completare il proprio mandato. A causa della mutevolezza del panorama dei partiti israeliani, a sua volta riflesso delle divisioni sociali, alleanze, fusioni, scissioni e cambiamenti di nome si susseguono con una certa frequenza, provocando instabilità politica. Anche il governo Netanyahu, formatosi in seguito alle elezioni anticipate del gennaio 2013, ha affrontato un’ennesima crisi politica non più rientrata che ha dato luogo alla fine anticipata del proprio mandato il 2 dicembre 2014. Le cause delle nuove consultazioni – fissate per il 17 marzo 2015 –, sono da ricercare nei licenziamenti dei ministri Tzipi Livni e Yair Lapid (rispettivamente titolari di giustizia e finanze), contrari all’approvazione di un controverso disegno di legge ancora in discussione su Israele stato-nazione del popolo ebraico. Il progetto legislativo è stato ritenuto dagli ex alleati centristi una misura utile a intercettare i favori dei coloni e dei gruppi politici di loro riferimento (come Lieberman e Bennett). In realtà, ad aver favorito la frattura politica tra l’anima moderato-centrista e quella di destra nazionalista e religiosa ha influito soprattutto la questione dell’espansione del budget militare che già nel settembre 2014 aveva fatto preludere a una possibile caduta del governo. Secondo i sondaggi, il Likud, partito di Netanyahu, potrebbe nuovamente aggiudicarsi le elezioni e la possibilità dunque di imbastire una coalizione di governo stabile con HaBait HaYehudì, spostando così totalmente a destra l’asse di governo. Dopo essere usciti dalla maggioranza, i partiti centristi hanno opposto strategie diverse: mentre Yesh Atid di Lapid non si è alleato con nessun partito, HaTnuah della Livni ha impostato un’alleanza elettorale con i Labor di Yizhak Herzog. Yisrael Beiteinu di Avigdor Lieberman non ha concorso con Netanyahu preferendo un’alleanza con il nuovo partito Kulanu, fondato da Moshe Kahlon, un ex membro del Likud che ha fortemente criticato le politiche socio-economiche di Netanyahu. Ancora una volta l’estrema frammentarietà dello spettro parlamentare e la capacità dei partiti di trovare una convergenza politica sui temi economici e di politica estera decideranno la durata dell’esecutivo in carica.

Ordinamento istituzionale

Israele è una repubblica parlamentare con un’unica camera (la Knesset) composta da 120 seggi, eletti ogni quattro anni con sistema proporzionale. Alle elezioni legislative non è previsto il voto di preferenza. In Israele l’elezione avviene su base proporzionale di un unico collegio nazionale a lista bloccata – ossia l’intero territorio –, con una soglia di sbarramento al 2%. L’ordine di lista viene determinato da ciascun partito o alleanza mediante una procedura interna; se una lista ottiene un certo numero di posti alla Knesset, i candidati sono eletti nell’assemblea sulla base dell’ordine in cui apparivano nella lista stessa. Nel tentativo di realizzare alleanze di governo più stabili, nel marzo del 2014 è stata approvata una nuova legge che innalza la soglia necessaria per la rappresentanza nella Knesset dal 2% al 3,25%.

La forma di governo è parlamentare, il primo ministro acquisisce formalmente l’incarico dal presidente della repubblica ma deve ottenere la fiducia dell’assemblea per governare.

La Knesset elegge ogni sette anni il presidente della repubblica, ruolo ricoperto attualmente dal membro del Likud, Reuven Rivlin, eletto il 10 giugno 2014 quale decimo capo dello stato ebraico succedendo a Shimon Peres. Il presidente della repubblica ha una funzione puramente cerimoniale essendo l’esercizio del potere esecutivo delegato nella sua interezza al primo ministro, che solitamente è il leader del partito o della coalizione di maggioranza nella Knesset. Il potere giudiziario è affidato alla Corte suprema e ai tribunali distrettuali e locali sparsi sul territorio. Il sistema giudiziario è articolato in tre livelli di giudizio: il tribunale cittadino, i tribunali distrettuali, che fungono sia da appello sia da prima istanza, e la Corte suprema, ultimo grado di appello e verdetto, che svolge mansioni di cassazione e di liceità costituzionale. Come il Regno Unito, il sistema legale israeliano è fondato sul common law; Israele non ha una Costituzione scritta redatta in un unico documento, ma dispone di più leggi fondamentali basate sui regolamenti della Knesset, sulle convenzioni costituzionali, sui precetti religiosi ebraici e sulla dichiarazione di indipendenza dello stato di Israele del 1948.

Popolazione, società e diritti

Il fattore demografico è stato per Israele decisivo sin dall’origine. Gli incentivi introdotti dalla fine dell’Ottocento (e in parte mantenuti tuttora) per stimolare l’arrivo nei territori palestinesi di ebrei provenienti da tutto il mondo (soprattutto Russia e Stati Uniti) erano finalizzati a legittimare l’esistenza di uno stato ebraico e ad accantonare le rivendicazioni territoriali da parte degli arabi palestinesi. Israele si è quindi sempre preoccupato di assicurare all’interno dei propri confini una maggioranza ebraica, avviando misure che mantenessero un tasso di incremento demografico abbastanza alto, tale da poter far fronte al tasso di fecondità palestinese, tra i più elevati al mondo. Israele conta oggi otto milioni di abitanti, di cui il 75% ebreo e il 20% arabo. Più del 4% della popolazione ebraica vive in comunità in Cisgiordania (Giudea e Samaria nei documenti ufficiali israeliani), dove la costruzione degli insediamenti dei coloni israeliani, in progressivo aumento, provoca crescenti tensioni con i palestinesi.

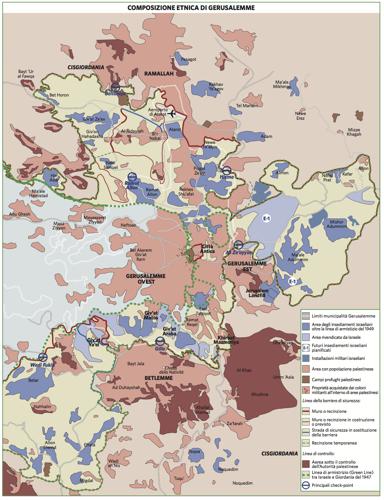

Le più grandi città del paese sono Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme, quest’ultima l’unica a superare il milione di abitanti. In base alla legge fondamentale del 1980 Gerusalemme è la capitale dello stato ma quasi tutti i paesi che hanno relazioni diplomatiche con Israele mantengono le proprie ambasciate a Tel Aviv o nelle immediate vicinanze della città sulla costa mediterranea.

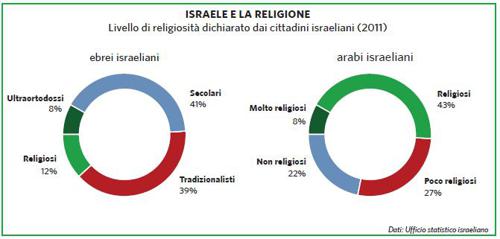

La popolazione israeliana è divisa da molteplici linee di frattura. La principale faglia si apre tra popolazione ebraica ed araba. A sua volta la popolazione di origine ebraica è separata sia dall’origine di appartenenza, sia dall’atteggiamento rispetto al rapporto tra politica e religione. La prima differenza è tra ebrei di origine europea o statunitense e quelli di origine nordafricana e mediorientale (gli ebrei sefarditi). Questa frattura è stata soltanto in parte sanata dalla pratica dei matrimoni ‘misti’, che sono in netta diminuzione anche a causa delle tensioni con i palestinesi negli ultimi anni. A questi due gruppi si aggiungono i falasha, ebrei di origine etiope (conosciuti anche come Beta Israel) e gli ebrei ashkenaziti, ossia gli ebrei dell’Europa centro-orientale (cechi, ungheresi, polacchi, russi, ucraini, moldavi e rumeni), immigrati in Israele dagli anni Ottanta e divenuti la comunità più numerosa in gran parte del paese.

La seconda divisione riguarda la distanza tra laici e ultra-ortodossi (gli haredim) che si sta facendo sempre più profonda. Gli haredim, che sostengono un sionismo di stampo religioso e a tratti militante, usufruiscono di numerosi benefici e detrazioni statali – sono esenti dal servizio militare, ricevono sussidi scolastici e familiari in virtù del gran numero di figli, e buona parte di loro si astiene dal lavoro per dedicare il proprio tempo allo studio dei testi sacri – poiché demograficamente in grande ascesa rispetto al resto della popolazione e, dunque, rappresentano un’importante quota dell’elettorato israeliano.

Gli arabi israeliani cristiani sono invece frazionati tra greco-ortodossi, melchiti, membri della chiesa siriaca, cattolici latini e appartenenti alle chiese protestanti. A Gerusalemme vive una consistente comunità armena, che ha un suo quartiere nella città vecchia. Molte chiese orientali sono divise in una chiesa ortodossa e una cattolica, che mantiene i riti originari ma ha giurato obbedienza al Papa di Roma e ha aderito alla dottrina latina. La comunità drusa, concentrata nella zona del Monte Carmelo, è più integrata nella vita istituzionale israeliana: per i drusi è prevista la leva obbligatoria e molti sono arruolati, in particolare nella polizia di frontiera. La chiusura di Gaza e la difficoltà di entrare in Israele per i palestinesi, anche per quelli residenti in Cisgiordania, hanno provocato una penuria di manodopera che ha a sua volta causato una crescente immigrazione, soprattutto dall’Asia orientale. Ufficialmente i cittadini israeliani hanno uguali diritti indipendentemente dalla loro religione e lingua, ma le comunità arabe ricevono servizi e istruzione di qualità inferiore rispetto a quelle ebraiche. Inoltre le comunità beduine spesso non ricevono servizi essenziali e sono soggette, in base alle denunce di associazioni per i diritti umani israeliane e internazionali, a discriminazioni nel possesso della terra e nel diritto a costruire, in particolare nel Negev, dove è presente la maggioranza delle comunità beduine locali (circa 90.000 persone).

La stampa è libera e il diritto di associazione è rispettato, anche grazie all’indipendenza della Corte suprema che si è rifiutata di mettere fuori legge i partiti arabi. Nel paese non esiste il matrimonio civile. Dall’estate del 2011, sull’onda delle proteste nei vicini stati arabi, anche nelle piazze israeliane hanno avuto luogo grandi manifestazioni, espressione di un diffuso malcontento popolare a causa delle crescenti differenze socio-economiche.

Economia ed energia

Israele ha un’economia di mercato tecnologicamente avanzata. Non a caso la produzione e la ricerca info-telematica e di alta tecnologia rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’economia israeliana. L’high tech, infatti, ha trainato le esportazioni israeliane dal 2003 in poi e ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell’industria della difesa: Israele è il sesto paese al mondo per esportazioni di prodotti bellici e il primo per quota di vendite rispetto al volume di esportazioni totale. Il primo consumatore di armi israeliane è l’India, ma anche l’Europa sta diventando un importante acquirente. L’economia è dominata comunque dal settore dei servizi, che contribuisce al pil per circa il 66% del totale, mentre l’industria e l’agricoltura rappresentano rispettivamente il 31,4% il 2,5%. Quest’ultimo settore, un tempo di fondamentale importanza, è oggi in lento declino, sebbene nei primi anni Cinquanta sia stato alla base dello sviluppo del paese. Per ciò che concerne i servizi, invece, il settore più importante, assieme a quello bancario, è il turismo. Sebbene l’economia turistica soffra della scarsa sicurezza del paese, i visitatori sono in crescita: nel 2012 sono stati registrati 3,5 milioni di turisti, provenienti soprattutto da Stati Uniti e Russia. Altro settore strategico dell’economia israeliana è rappresentato dall’industria diamantifera: Israele è uno dei paesi più importanti al mondo per il commercio di diamanti tagliati, assieme a Belgio e India. Il principale partner commerciale di Israele, sia per importazioni sia per esportazioni, continuano a essere gli Stati Uniti.

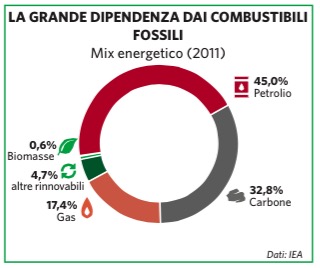

Anni di politica di bilancio prudente e un settore bancario flessibile hanno permesso a Israele di recuperare velocemente le perdite scaturite dalla crisi globale. L’economia israeliana ha anche resistito alla tempesta scatenata dalle Primavere arabe, grazie ai forti legami commerciali al di fuori del Medio Oriente che l’ha resa immune agli effetti di spillover riversatisi sull’intera regione. Israele è un paese tradizionalmente dipendente dalle importazioni energetiche che coprono quasi l’80% del fabbisogno nazionale annuo. Tale dipendenza si è dimostrata un fattore di vulnerabilità, specie nel settore del gas naturale, quando, in seguito al trionfo dei Fratelli musulmani, l’Egitto (unico fornitore di gas) decise, nell’aprile 2012, di sospendere il contratto di fornitura in vigore con Tel Aviv. Tuttavia, la scoperta di ingenti giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo, avvenuta nel 2009 al largo della costa israeliana, ha rivitalizzato il panorama della sicurezza energetica del paese e ha modificato la geopolitica regionale del gas. Il pieno sfruttamento dei giacimenti rimane ostacolato dalle rivendicazioni avanzate dal Libano su parte dei pozzi, conseguenza della più ampia e spinosa questione della mancata definizione dei confini marittimi tra i due paesi.

Oltre a quella energetica, un altro tema di importanza strategica è per Israele la questione idrica. Il paese ha nel Lago di Tiberiade la maggiore fonte di approvvigionamento d’acqua e ciò ha provocato gravi conflitti con la confinante Siria, poiché il lago si trova in parte sul territorio delle alture del Golan, occupate e annesse da Israele, ma rivendicate da Damasco. Il problema legato alla gestione delle risorse idriche, del resto, si ripercuote anche nei rapporti con il Libano e con l’Autorità nazionale palestinese. Per sopperire alla carenza di acqua dolce, Israele ha lanciato un ambizioso piano di costruzione di impianti di desalinizzazione che dovrebbe portare la produzione annua a 600 milioni di metri cubi entro il 2015, come primo passo per raggiungere, entro il 2050, gli 1,7 miliardi di metri cubi, circa la metà del consumo annuo israeliano.

Difesa e sicurezza

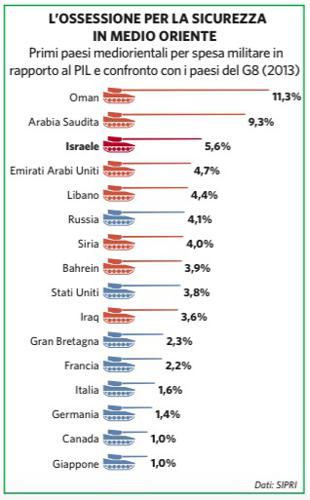

Le forze armate israeliane (Tzahal, acronimo di TzvaHaHaganahLeYisra’el, forze di difesa di Israele) si basano sul sistema della coscrizione del richiamo periodico delle riserve. Le forze attive comprendono 176.500 soldati, uomini e donne, cui possono aggiungersi fino a 465.000 unità della riserva: complessivamente, oltre il 10% della popolazione. Il servizio militare è obbligatorio per ebrei e drusi; cristiani e musulmani possono fare un servizio volontario. Chi non ha servito sotto le armi non si può avvalere dei vantaggi che ne derivano, per esempio in termini di borse di studio e di mutui per la casa. Tzahal mantiene un apparato militare tecnologicamente avanzato. Per esempio, l’aviazione è dotata di F-15, F-16 e F-161 Sofah, mentre l’esercito ha in dotazione il carro armato Merkava Mark 4, migliorato rispetto ai modelli precedenti nei sistemi di controllo del tiro, di difesa attiva e di strumentazione elettronica. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Israele avrebbe anche sperimentato il missile balistico Jericho 3 con una gittata di oltre 4000 km. Quanto alle minacce alla sicurezza, la situazione di Israele è paradossale. Pur essendo lo stato militarmente più forte e meglio attrezzato dell’area, anche dal punto di vista della motivazione e dell’addestramento delle forze armate, è tuttavia quello più in allerta non soltanto per i rischi connessi al terrorismo, ma soprattutto per la persistente ostilità verso l’esistenza stessa dello stato e del popolo di Israele.

Tuttavia, le prove di forza in Libano, contro Hezbollah, e nella striscia di Gaza, contro Hamas, hanno confermato la forza militare di Israele e la sua relativa efficienza. Le operazioni Piombo fuso, Pilastro di difesa e Margine protettivo hanno inflitto perdite pesanti alla struttura militare di Hamas, senza tuttavia riuscire a bloccare il lancio di missili contro Israele, salvo qualche sporadico episodio di cessazione. Per prevenire ogni attacco, il governo israeliano ha costruito un muro di separazione dai territori palestinesi, avviato nel 2003 e più volte riveduto; in realtà si tratta di una barriera a più strati tecnologicamente ricercata. La barriera, criticata per varie ragioni sia dai palestinesi (perché ingloba territori oltre la ‘linea verde’, isolando in interi abitati e rendendo arduo il movimento degli abitanti), sia da parte del movimento dei coloni (perché implica la rinuncia al possesso di tutti i territori dal Giordano al mare), ha ridotto quasi a zero gli attacchi terroristici dentro Israele. A novembre 2013, Netanyahu ha segnalato un nuovo obiettivo strategico di sicurezza, che rappresenterà una linea rossa per i futuri accordi con i palestinesi: il controllo israeliano della valle del Giordano. Giustificandoli con il timore di un’infiltrazione in Israele dei profughi siriani che ora vivono in Giordania, il premier ha annunciato i piani di costruzione di una nuova recinzione lungo il Giordano, che è cominciata immediatamente dopo il completamento del muro di separazione con l’Egitto nel Sinai. Accanto a Hamas e Hezbollah, l’altro storico nemico di Israele è l’Iran. Il paese sciita ha sempre condannato l’esistenza stessa di Israele ed è per questo avvertito dall’establishment israeliano come un pericolo permanente che potrebbe dotarsi di forniture nucleari da utilizzare contro lo stato ebraico.

Il nodo dello sfruttamento delle risorse energetiche del Mediterraneo orientale ha aggiunto un focolaio di tensione, con una crescente polarizzazione degli schieramenti che vede Israele allinearsi alla Grecia e a Cipro, intenzionata a sfruttare le proprie risorse nonostante la dura opposizione della Turchia. Oltre ad aver siglato, nel 2010, un accordo per la demarcazione delle rispettive zone economiche esclusive marittime, Tel Aviv e Nicosia hanno firmato, nel febbraio 2012 – in occasione della prima visita di un capo di governo israeliano a Cipro – un accordo di cooperazione militare

Nascita ed evoluzione del conflitto arabo-israeliano

La fase iniziale del movimento sionista, segnata dalle prime due ondate di immigrazione ebraica in Palestina (1882 e 1904) fu alimentata dai pogrom in Russia. A loro volta, le violenze contro gli ebrei si erano incongruamente scatenate dopo l’assassinio di Alessandro II a opera dei terroristi di Narodnaya Volya e si protrassero, in Russia, fino al 1921. Nel 1917, dopo la Dichiarazione Balfour sulla spartizione dell’Impero ottomano e l’occupazione inglese della Palestina, si verificò una più consistente ondata di immigrazione ebraica e, contemporaneamente, una più decisa presa di coscienza dei palestinesi arabi. Il risultato furono gli scontri del 1929. Dopo la grande rivolta araba del 1936-39 e una serie di attentati sionisti, il conflitto arabo-ebraico in Palestina proseguì nella sua escalation con la prima guerra arabo-israeliana (1948-49), scoppiata dopo il rifiuto arabo di riconoscere il piano delle Nazioni Unite di divisione della Palestina in due stati e la nascita di Israele. Tra il 1949 e il 1967, nonostante la rapida guerra del 1956, vinta ancora una volta da Israele, il paese riuscì a consolidare le sue posizioni, mentre il panorama del mondo arabo si faceva più variegato. In questa fase il conflitto arabo-israeliano si svolse soprattutto tra stati, mentre la società araba e i palestinesi dovettero gestire lo shock della Naqba, la ‘catastrofe’ provocata dalla sconfitta del 1948. Tra il 5 e il 10 giugno 1967 la cosiddetta Guerra dei sei giorni sconvolse gli equilibri del Medio Oriente: Israele occupò il Sinai, la Cisgiordania e il Golan. Fu uno spartiacque storico per diversi motivi: segnò la sconfitta del panarabismo nasseriano; il disastro militare e politico dei regimi arabi portò alla fi ne della loro tutela sull’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLp); alimentò il successo dei movimenti fondamentalisti – in Israele per dare un senso alla vittoria, nei paesi arabi per reagire alla sconfitta. Nel 1973 la Guerra del Kippur frustrò ancora una volta le speranze arabe: Siria ed Egitto, con un attacco a sorpresa contro Israele, avevano cercato di annullare le conseguenze della guerra del 1967. Ancora una volta le forze israeliane si imposero sul campo, ma la loro vittoria pose un più serio problema di soluzione diplomatica del conflitto. Ci si arrivò parzialmente con la Pace di Camp David, tra Egitto e Israele, nel 1979. Dal 1979 al 1987 l’evento saliente è costituito dalla guerra in Libano, con il quale il governo Begin-Sharon cerca di eliminare l’OLp come attore militare e politico, e di mettere la Siria fuori dei giochi libanesi. Il primo obiettivo viene centrato, il secondo no. L’OLp si trasferisce a Tunisi e il governo israeliano è indebolito prima dallo scandalo delle stragi nei campi palestinesi di Sabra e Shatila, poi dalla crescita della guerriglia contro le forze israeliane, che porta, nel 1985, al graduale ritiro di queste fino a una fascia di sicurezza nel sud del Libano, abbandonata nel 2000. Nel 2013, dopo cinque anni di stallo, sono ripresi i negoziati tra Israele e Palestina, grazie alla mediazione di UsA e Giordania ma subito naufragati a causa delle resistenze da ambo le parti che ha provocato una situazione di accresciuta tensione sfociata nuovamente in una guerra a Gaza (luglio-agosto 2014).

Israele verso l’autosufficienza energetica

Il 29 marzo 2013 ha rappresentato a suo modo una data storica per Israele. Dopo cinque anni di esplorazioni sottomarine nel Mar del Levante lo stato ebraico ha dato avvio al sito gasifero off-shore Tamar. Israele è, infatti, un paese tradizionalmente privo di risorse energetiche e fortemente dipendente dagli idrocarburi della regione ma la scoperta di queste abbondanti fonti di gas e petrolio sottomarino potrebbe concedere un’insperata indipendenza energetica alla nazione. Una tesi sostenuta da tutto il governo israeliano che ha profuso grandi sforzi per giungere a quest’obiettivo strategico come dimostra la legge del 23 giugno 2013 che ha stabilito che sino al 2040 Israele utilizzerà il 40% della propria produzione di gas per le esportazioni, conservando il restante 60% per coprire il fabbisogno nazionale. L’approvvigionamento energetico autarchico porterà a un risparmio pari a 3,6 miliardi di dollari annui sulla bolletta nazionale; ciò tuttavia accadrà solo dal 2015 a causa degli ingenti costi di copertura per l’esplorazione dei siti off-shore e per la costruzione del gasdotto sottomarino: investimenti pari a 3,5 miliardi di dollari. Una decisione di portata rilevante che potrebbe da un lato accrescere il peso economico israeliano e dall’altro avere dei riflessi anche a livello geopolitico sull’intera regione. Oltre allo sviluppo di una politica di autosufficienza, Israele ha studiato la possibilità di divenire nel breve periodo (non prima del 2017) un esportatore netto di energia e un vettore terrestre strategicamente rilevante a livello internazionale grazie alla costruzione di pipeline e terminal di liquefazione del gas naturale che trasporteranno quantità annue superiori ai 60 miliardi di m3 verso Europa, Giordania, Turchia – con la quale è stato firmato un pre-accordo da 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di un gasdotto sottomarino – e Asia (in particolare Cina e India). Una condizione che permetterebbe grazie ai profitti delle esportazioni e delle royalty pagate dagli operatori nei siti in questione per i prossimi 20 anni (entrate vicine ai 200 miliardi di dollari), il governo potrebbe coprire consumi interni annui pari a 7-10 miliardi di m3, creare nuovi posti di lavoro e favorire investimenti nel settore dell’istruzione, della sanità e del welfare.

La questione idrica e il Red-Dead Canal

Il controllo delle risorse idriche è da sempre un tema sensibile in Medio Oriente e capace di influire sull’ambiente socio-politico delle comunità che vi abitano. Il crescente fabbisogno di acqua ha infatti creato contese e guerre tra israeliani, palestinesi e i paesi arabi della regione, anche nel recente passato. Al fine di ovviare a questi problemi e di garantire una cooperazione pacifica regionale che favorisca al contempo una riduzione delle disparità, Israele ha firmato con Giordania e Autorità nazionale palestinese (Anp) un protocollo per la costruzione del Red-Dead Canal, un canale che mette in collegamento il Mar Rosso con il Mar Morto. L’accordo, firmato a Washington il 9 dicembre 2013 a Washington, era in discussione dal 1994 quando fu raggiunto l’accordo di pace tra Giordania e Israele, ma le tensioni politiche tra le autorità delle tre realtà e la difficoltà a reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto avevano bloccato più volte le trattative. In base all’accordo tripartito, il progetto dovrebbe permettere sia la protezione delle acque del Mar Morto dal rischio prosciugamento completo entro il 2050, sia la capacità di far fronte alla crescente richiesta di acqua dei singoli paesi. Oltre alla costruzione del cosiddetto ‘Canale dei due mari’, il progetto prevede la realizzazione di due laghi turistici artificiali e la creazione di una serie di infrastrutture turistiche che sorgeranno nelle loro immediate vicinanze. In base all’accordo raggiunto, ogni anno saranno pompati circa 200 milioni di metri cubi (m3) di acqua attraverso quattro condotti sotterranei che attraverseranno il territorio giordano portando acqua dal Mar Rosso all’estremità meridionale di Israele e da lì trasferiti verso Giordania e West Bank. Sempre in base all’intesa, a Giordania e a Israele giungeranno dai 30 ai 50 milioni di m3 di acqua potabile, mentre Tel Aviv si impegnerà a vendere a prezzi preferenziali ai palestinesi 20-30 milioni di m3 d’acqua proveniente dal Lago di Tiberiade. Il progetto sarà in parte finanziato dalla Banca mondiale per un costo complessivo tra i 250 e i 400 milioni di dollari. Un’infrastruttura che dovrebbe entrare in funzione entro il 2018 ma che sta già riscontrando alcuni ritardi a causa della complessa situazione politica regionale e interna a Israele e all’Anp.

Da quando Hamas ha preso il controllo di Gaza estromettendo Fatah nel 2007, gli interventi militari israeliani sulla Striscia si sono ripetuti a cadenza quasi regolare. Tel Aviv non manca di richiamare periodicamente Hamas all’ordine, infliggendo attacchi esemplari che mirano alla distruzione delle sue risorse strategiche ma che non evitano la morte di migliaia di civili. Alla Conferenza internazionale dei donatori per Gaza tenutasi il 12 ottobre 2014 al Cairo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha definito ‘rituale’ l’opera di ricostruzione e distruzione perpetuatasi nella Striscia in questi anni.

La missione dell’estate 2014 sembra ricalcare, infatti, le tre precedenti. Le dinamiche militari si ripetono con qualche variante, così come il lessico di riferimento. L’operazione ‘Protective Edge’, tradotta anche ‘Scogliera solida’, si colloca quasi due anni dopo l’operazione ‘Colonna di nuvole’, riprendendo la consueta tradizione militare israeliana di trarre i nomi delle missioni dell’esercito dal mondo della natura e delle sue forze inesorabili, quasi a spostare la responsabilità di quanto avviene da chi governa a qualcosa di superiore e incontrollabile. Sorvolando sulle tecniche psicologiche e mediatiche adottate per comunicarla, quella del 2014 è una guerra che serviva a entrambe le parti.

Il rapimento e l’assassinio dei tre studenti coloni a Hebron, da subito attribuiti a Hamas (solo in un secondo momento le indagini dimostrarono la responsabilità di membri della tribù dei Qawasmeh, forse su mandato di Hamas), ha rappresentato per l’ex coalizione di maggioranza alla Knesset l’occasione perfetta per mettere finalmente alla prova Netanyahu (accusato di passività dai suoi alleati), chiamandolo alle armi per fare giustizia.

La reazione del premier ai danni di Gaza assolve così a molteplici funzioni. Rispondere all’aggressione subita, rinsaldare la maggioranza attorno a sé, cementare i rapporti con l’Egitto di al-Sisi contrastando il nemico comune e, soprattutto, ostentare il disappunto di Israele rispetto all’accordo stipulato tra le due amministrazioni palestinesi il 23 aprile 2014 per dar vita a un governo di unità nazionale (le cui implicazioni empiriche stentano ancora a palesarsi) e indire nuove elezioni. Lungi dal vedervi un’occasione per far giocare i palestinesi al ribasso e raggiungere un compromesso a suo vantaggio, il governo israeliano al momento della riconciliazione Hamas-Fatah si è trincerato dietro le condizioni che perpetuano lo status quo attuale: sul tavolo i negoziati proposti ma mai raggiunti, sul terreno l’incessante pratica di colonizzazione in Cisgiordania e Gerusalemme Est, finalizzata a rendere nel tempo inopportuna la proposta di una soluzione a ‘due stati’.

La battaglia a Israele ha significato, invece, per Hamas la possibilità di risollevare il proprio credito tra le molteplici sacche della resistenza palestinese, in questi anni ridimensionato dall’agguerrita concorrenza salafita e dalla progressiva scomparsa di preziosi alleati, come i Fratelli musulmani egiziani ma anche Teheran, Damasco e Riyadh.

Raggiunti i reciproci interessi e rattoppati temporaneamente i dissidi con una tregua mediata dal Cairo, di questa guerra rimane una Gaza distrutta in una regione ancor più disintegrata, le cui terribili implicazioni allontanano ulteriormente le possibilità di raggiungere una soluzione di lungo termine al conflitto nel breve-medio periodo. Nord Africa e Mashreq sono attraversati da guerre, miserie e instabilità. In particolare, la nascita nel cuore del Medio Oriente di una nuova entità politico-militare di matrice islamica radicale, che semina terrore e spinge i sunniti dentro e fuori dalla regione a unirsi al jihad contro l’Occidente, può rappresentare una seria minaccia al futuro dello stato ebraico. Si teme che l’entusiasmo per la causa jihadista si insinui all’interno della popolazione palestinese, soprattutto negli animi dei numerosissimi giovani disoccupati e frustrati residenti nella Striscia e in Cisgiordania che potrebbero vedervi una liberazione dalle ingiustizie di Israele. Lo Stato islamico (Is) potrebbe minare anche alla stabilità dei preziosi, in quanto unici, alleati israeliani nella regione – prima tra tutti la Giordania, troppo vicina alle zone di fuoco per non rimanerne scottata – e dei suoi confini, considerando il fatto che se l’opera di espansione dell’Is dovesse spingersi verso Ovest, potrebbe giungere a controllare le zone del Golan siriano.

Sullo sfondo, le dimostrazioni di impotenza della strategia statunitense nella regione e il riavvicinamento del nemico iraniano agli alleati occidentali, trascinano Israele in uno stato di profonda incertezza che da un lato desta preoccupazione, ma dall’altro giustifica la sua disattenzione – così come quella dell’intera comunità internazionale – rispetto al raggiungimento di un accordo di pace duraturo con la controparte palestinese. Il rito costruzione-distruzione esiterà a estinguersi.