L'inserimento degli immigrati sul territorio

L'inserimento degli immigrati sul territorio

Si è parlato spesso di un ‘effetto specchio’ dell’immigrazione straniera rispetto alla società italiana, volendo significare che l’arrivo, l’inserimento lavorativo, l’insediamento sul territorio di persone di origine straniera hanno rivelato tratti costitutivi, diseguaglianze economiche, contraddizioni sociali del nostro Paese. Questa peculiare funzione epifanica dell’immigrazione risalta in modo particolare considerando le differenze territoriali che contraddistinguono il caso italiano. Il presente saggio verte sul rapporto tra immigrazione dall’estero e società italiana dal punto di vista delle diverse modalità di insediamento degli immigrati nei contesti locali, considerando in modo particolare le dimensioni regionali e macroregionali.

Il passaggio da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione

La trasformazione dell’Italia e più in generale dell’Europa meridionale da area di origine di ingenti flussi migratori ad area di ricezione di afflussi di popolazione da altre regioni del mondo è avvenuta in tempi relativamente rapidi e in modo sostanzialmente imprevisto, non programmato e scarsamente regolamentato dai poteri pubblici. Per l’Italia il punto di svolta si colloca negli anni Settanta, quando gli ingressi dall’estero cominciano a superare le partenze. Nello stesso periodo le migrazioni interne, che per decenni avevano fornito alle regioni più sviluppate la manodopera di cui avevano bisogno, cominciano a declinare (Pugliese 2002). Il Mezzogiorno si svincola dal destino di serbatoio di offerta di lavoro a cui attingere, con funzioni analoghe a quelle svolte in altri Paesi dall’importazione di manodopera dall’estero. Le carenze di manodopera in alcuni settori cominceranno a farsi sentire negli anni successivi, ma restano a lungo sotto traccia.

Nell’innesco delle migrazioni dall’estero hanno inciso fattori esterni, come il blocco degli ingressi per lavoro nei tradizionali Paesi di destinazione del Centro e del Nord dell’Europa. Per l’Italia ha influito in modo particolare la chiusura delle tradizionali rotte verso la Francia. Buona parte dei primi flussi migratori provengono dall’Africa francofona e arrivano in Italia come seconda opzione, con la speranza di poter filtrare verso le mete desiderate. Dalla fine degli anni Ottanta la caduta dei regimi comunisti e la liberalizzazione della mobilità in uscita dall’Europa orientale saranno all’origine dei nuovi flussi che raggiungeranno il nostro Paese, a cominciare dai clamorosi arrivi via mare dall’Albania.

Il fenomeno migratorio, iniziato in sordina negli anni Settanta, poi cresciuto negli anni Ottanta, diviene manifesto nel passaggio agli anni Novanta, con il dibattito sulla cosiddetta legge Martelli (l. 28 febbr. 1990 nr. 39), che rappresenta la prima acquisizione di consapevolezza del nuovo status del nostro Paese. Da allora, ha continuato a crescere rapidamente, fino al rallentamento dovuto alla recente recessione.

A lungo però i fenomeni migratori sono stati visti sotto una luce patologica, le cui tracce rimangono vive ancora oggi nel dibattito pubblico, rilanciate dalla crisi economica e dall’aumento degli arrivi di richiedenti asilo dal Nord Africa: l’immigrazione è stata inquadrata prevalentemente come un nuovo problema sociale abbattutosi su un Paese già carico di difficoltà. L’Italia si considerava una terra afflitta da una disoccupazione cronica, che non aveva posti di lavoro da offrire né risorse da condividere per chi arrivava dall’estero in cerca di una vita migliore. Si investivano risorse pubbliche per grandi centri di accoglienza all’insegna dell’emergenza, oppure per ‘progetti di rientro’ e per attività formative finalizzate al ritorno in patria degli immigrati. Nei migliori dei casi si proponeva l’accettazione dei nuovi venuti in nome della solidarietà, prescindendo da interessi economici. Discorsi apparentemente ragionevoli (‘aiutiamoli a casa loro’) hanno pertanto avuto largo seguito, dagli inizi del fenomeno fino ai giorni nostri.

Solo alcune occupazioni ritenute marginali, come il lavoro domestico, apparivano agli inizi suscettibili di attrarre manodopera dall’estero. Le prime disposizioni, sotto forma di circolari o di altre fonti amministrative, riguardavano la gestione di questi fabbisogni, trattati come eccezioni in un mercato del lavoro che non prevedeva apporti provenienti dall’esterno.

Solo con la legge Martelli viene liberalizzato l’accesso degli immigrati al mercato del lavoro su un piede di parità con i cittadini italiani, fatta eccezione per l’impiego pubblico e per le professioni regolamentate.

Nel frattempo, in silenzio, in modo poco visibile e frammentato, gli attori del mercato del lavoro (imprese, ma anche famiglie), così come alcuni soggetti della società civile (associazioni, sindacati, istituzioni religiose), promuovevano l’inserimento economico e sociale degli immigrati – all’inizio soprattutto informale, poi sempre più formalizzato – nelle regioni più ricche e sviluppate, dove lo scarto tra offerta e domanda di lavoro stava diventando sempre più profondo ed evidente.

Si può quindi affermare che il passaggio dell’Italia a Paese di immigrazione è stato costruito ‘dal basso’, nel mercato del lavoro e nei contesti sociali locali, e soltanto in seguito, fra ritardi e resistenze di vario genere, è stato riconosciuto da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentato giuridicamente (Calavita 2005). Una simile discrepanza tra la sfera del mercato e quella delle politiche migratorie si è riprodotta nel corso del tempo. Il mercato del lavoro (imprese e famiglie), con le sue esigenze di manodopera, ha costantemente stravolto le prudenti previsioni d’impiego dei lavoratori stranieri, e obbligato la politica a riallineare a posteriori la regolamentazione alle effettive dinamiche del mercato. La regolamentazione politica ha sempre rincorso il mercato, apponendo il crisma della legalità alle assunzioni di immigrati che erano state effettuate da imprese e famiglie extra legem e persino contra legem, quando l’impiego di immigrati non autorizzati è stato definito come reato penale (d. legisl. 16 luglio 2012 nr. 109). Non per caso, il principale dispositivo di politica migratoria in Italia, come nel resto dell’Europa mediterranea, è stato rappresentato dalle leggi di regolarizzazione che sono state approvate a più riprese da governi di vario orientamento politico (Colombo 2012): sette di grandi dimensioni in venticinque anni, più un certo numero di regolarizzazioni non dichiarate, come quelle varate nel corso delle ultime legislature attraverso i decreti-flussi. Si può ravvisare una sorprendente continuità nelle politiche migratorie italiane rispetto a questo punto decisivo, malgrado l’alternanza politica.

L’indurimento politico avvenuto nel primo decennio di questo secolo, e in modo particolare nel periodo 2008-2011, con l’approvazione dei vari ‘pacchetti sicurezza’ e altri discussi provvedimenti, ha avuto un indubbio effetto culturale, proponendo un’immagine degli immigrati e soprattutto degli immigrati irregolari come minaccia per la sicurezza del Paese. Per un certo periodo ha alimentato il consenso politico per le forze al governo, ma non ha in realtà modificato in profondità questo assetto. Anche il governo dei ‘pacchetti sicurezza’ ha approvato nel 2009 una sanatoria da 300.000 domande, mentre ha ottenuto ben pochi risultati sul fronte delle espulsioni.

Nella ‘carriera’ degli immigrati in Italia, il passaggio attraverso la condizione di irregolare è dunque considerata un’esperienza normale, talvolta lunga, sicuramente difficile, ma attraversabile, e forse inevitabile: una specie di dazio da pagare per poter realizzare l’aspirazione a emigrare in un Paese avanzato. Nell’esperienza del migrante, a una prima fase di irregolarità e in genere di sfruttamento, segue presto o tardi, in un modo o nell’altro, la possibilità di mettersi in regola e di cercare un lavoro nel mercato formale (Ambrosini 2013).

Si può dunque affermare che, come per altri aspetti del funzionamento dell’economia e della società italiana, una sorta di ‘bricolage microsociale’ ha riempito il vuoto lasciato dalla debolezza o dal malfunzionamento dei dispositivi istituzionali. Sono state decisive, nel nostro caso, le modalità spontanee e frammentate dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I datori di lavoro sono perlopiù piccole e piccolissime imprese, oltre alle famiglie. A differenza dell’immigrazione per lavoro nell’Europa centrosettentrionale, avvenuta in un’epoca diversa, i protagonisti non sono le grandi imprese, e tanto meno i governi. Questi piccoli operatori economici entrano in contatto con gli immigrati soprattutto attraverso rapporti personali, non mediati da servizi pubblici o da altri operatori istituzionali dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I primi immigrati che riescono a inserirsi e a farsi accettare sponsorizzano l’assunzione di parenti e connazionali, producendo in tempi abbastanza rapidi concentrazioni di lavoratori della stessa provenienza.

Si costituiscono così reti migratorie, che fungono da intermediari tra domanda e offerta di lavoro. A volte emergono vere e proprie figure di broker, che si specializzano nel procurare i lavoratori alle aziende che ne hanno bisogno e viceversa, pur operando nell’informalità, senza essere riconosciuti ufficialmente come intermediari (Ambrosini 2005). Non di rado, il servizio di intermediazione comporta un costo per l’immigrato, che deve pagare chi gli ha procurato il lavoro: tra le donne ucraine impiegate in Italia per il lavoro domestico e l’assistenza agli anziani è stato riscontrato un vero e proprio tariffario, con prezzi variabili a seconda della pesantezza del lavoro.

In questo processo, alcuni attori hanno svolto un ruolo di punta nella costruzione sociale dell’incontro tra la domanda di lavoro (italiano) e l’offerta (immigrata). Anzitutto, i datori di lavoro che, per supplire alla mancanza di manodopera, hanno iniziato ad assumere stranieri di cui non avevano alcuna conoscenza pregressa: volenti o nolenti, certamente mossi dalla concorrenza e dalla ricerca del profitto, hanno iniziato a oltrepassare i pregiudizi e ad accettare l’inserimento degli immigrati in società locali diffidenti.

In secondo luogo occorre ribadire l’importanza delle reti migratorie, che hanno rappresentato nel tempo il principale mezzo di comunicazione e di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro: la scarsa regolamentazione pubblica ha esaltato la funzione delle reti come canale di collocamento dei lavoratori immigrati. Attraverso le reti di connazionali si sono prodotte le specializzazioni etniche, tali per cui gli immigrati di una certa provenienza si concentrano in una determinata nicchia occupazionale (filippini nel lavoro domestico, albanesi e rumeni nell’edilizia, indiani sikh negli allevamenti bovini, donne ecuadoriane, peruviane, ucraine, moldave nell’assistenza agli anziani, e così via). Sempre le reti migratorie, con la loro capacità di sostegno, spiegano il differente successo dei vari gruppi nazionali. A livello territoriale, non di rado reti nazionali diverse occupano la medesima nicchia lavorativa, sicché le specializzazioni etniche possono assumere profili differenti nei mercati locali.

In terzo luogo, è necessario ricordare gli attori della solidarietà organizzata (sindacati, associazioni, forze del volontariato, istituzioni legate alle chiese, ecc.), che hanno a loro volta contribuito a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni pubbliche, partecipando all’accoglienza degli immigrati, all’offerta di servizi complementari o alternativi a quelli pubblici (scuole di italiano, cure mediche, orientamento lavorativo, doposcuola per i minori, ecc.), alle campagne per la regolarizzazione, a varie mobilitazioni per i diritti degli immigrati. Anche rispetto al riconoscimento di alcuni diritti sociali, società civile e istituzioni locali sono state spesso antesignane delle acquisizioni, anticipando le istituzioni dello Stato e producendo dal basso alcune innovazioni che sono in seguito risalite verso il centro, diventando norme dello Stato. Ne sono esempi l’accoglienza nelle scuole dei figli di immigrati irregolari e le cure mediche necessarie e urgenti, accordate anche agli immigrati non autorizzati.

Negli ultimi anni, i due fenomeni concomitanti della recessione economica e della ripresa su vasta scala degli sbarchi dal Nord Africa hanno contribuito a rilanciare quella che potremmo definire ‘visione miserabilistica’ dell’immigrazione: l’idea mai sopita che l’immigrazione sia principalmente sospinta dalla miseria e dalle guerre nei Paesi di origine, che arrivi in Italia in cerca di scampo, che non abbia, o non abbia più un ruolo economico attivo nel nostro Paese. Sfugge al discorso pubblico, politico e mediatico, il fatto che i rifugiati (78.000 in Italia nel 2013, quasi 30.000 nuove domande) in più sono una modesta frazione rispetto al numero complessivo degli immigrati, che sono molti meno che in Turchia, nel Centro e nel Nord Europa, che l’occupazione degli immigrati è in realtà aumentata in questi anni di crisi, superando ormai il 10% del totale, senza contare come vedremo, alcune occupazioni che li vedono largamente rappresentati (Ministero del Lavoro 2013).

In tutto questo assumono grande importanza i territori. Il profilo dei loro sistemi economici, i fabbisogni inevasi di manodopera, l’attivismo delle società civili, l’azione delle istituzioni pubbliche locali, la complessiva capacità di accoglienza, hanno prodotto un paesaggio nazionale dell’immigrazione molto variegato. Cercheremo ora di approfondirlo.

Una mappa delle differenze territoriali

Dopo uno sguardo generale ai dati relativi all’immigrazione nei mercati del lavoro e nelle società regionali, proporremo un’interpretazione delle differenze riscontrate in termini di modelli territoriali di impiego degli immigrati.

Il quadro nazionale e le differenze regionali

Contrariamente a una vulgata diffusa, in questi anni di recessione sono sì aumentate le difficoltà occupazionali degli immigrati, è cresciuto sensibilmente il tasso di disoccupazione, ma stando alle rilevazioni trimestrali dell’ISTAT è aumentato sia il numero di stranieri regolarmente occupati, sia la loro incidenza sull’occupazione complessiva (Ministero del Lavoro 2013). Nel periodo 2008-2011 l’occupazione degli immigrati è cresciuta di circa 500.000 unità, anche per effetto della sanatoria del 2009. Nel 2012, a fronte di un altro calo di 150.000 unità nell’occupazione degli italiani, l’occupazione degli stranieri è salita di oltre 80.000 unità. La loro incidenza sull’occupazione complessiva, che era del 6,8% nel 2008, raggiunge ora il 10,2% e arriva al 10,9% nella componente femminile. La crescita è dovuta soprattutto ai servizi alla persona, che nel 2012 hanno raccolto i quattro quinti dell’incremento registrato (+73.000) e hanno compensato il calo della domanda di manodopera nell’industria manifatturiera. Questi diversi andamenti settoriali influiscono sui risultati occupazionali delle varie componenti nazionali dell’immigrazione, specializzate come si è già notato in ambiti diversi. La crisi ha colpito maggiormente marocchini e albanesi, più attivi nell’industria, mentre hanno retto meglio le nazionalità più concentrate nei servizi alle famiglie e nel lavoro di assistenza (rumeni, ucraini, moldavi, filippini), con robuste componenti femminili economicamente attive e meno esposte alla recessione (Ministero del Lavoro 2013, pp. 62-63).

Sempre nel 2012, sono stati attivati circa due milioni di rapporti di lavoro a beneficio di lavoratori immigrati: 840.000 con cittadini dell’Europa comunitaria, 1.160.000 con cittadini extracomunitari.

In altri termini, il mercato in questi anni ha distrutto, senza sostituirli, molti lavori relativamente stabili e qualificati a cui aspirano gli italiani, mentre ha ancora prodotto un certo numero di occupazioni di modesto livello acquisite dagli immigrati. Esclusi dal settore pubblico e raramente assunti come colletti bianchi, i lavoratori immigrati assicurano una componente sempre più ragguardevole del lavoro manuale ed esecutivo necessario per far funzionare molte attività produttive e di servizio del nostro Paese: dall’agricoltura mediterranea ai cantieri edili, dai ristoranti delle città agli alberghi delle zone turistiche, dalle fabbriche del made in Italy ai magazzini della logistica, dalle imprese di pulizia alle bancarelle dei mercati, dalle residenze per anziani agli ospedali che mancano di personale infermieristico e ausiliario. Per dare qualche cifra, nel 2012 l’incidenza degli stranieri raggiunge il 13,5% in agricoltura, il 9,5% nell’industria in senso stretto, il 18,9% tra i lavoratori delle costruzioni, il 16,5% negli alberghi e ristoranti, il 76,8% nei servizi alle famiglie. In termini di qualifiche, si tratta del 14,1% degli operai e del 33% degli addetti alle occupazioni non qualificate (Ministero del Lavoro 2013).

Questi dati sono ancora più significativi se si pone attenzione al fatto che le rilevazioni dell’ISTAT non considerano i lavoratori stagionali. Il dato ministeriale di 2,3 milioni di occupati di origine immigrata va quindi in realtà aumentato di diverse migliaia di unità, senza contare i rapporti di lavoro non dichiarati.

Una particolare sottolineatura merita il fatto che il lavoro delle donne immigrate in ambito domestico e nell’assistenza a domicilio (le stime arrivano a 1,6 milioni di lavoratrici coinvolte) ha consentito a centinaia di migliaia di famiglie italiane di risolvere seri problemi di accudimento degli anziani e dei bambini, di assicurare servizi basilari per la vita quotidiana e di accrescere dunque la partecipazione al mercato del lavoro extradomestico per le donne italiane con carichi familiari. Tra l’altro questi posti di lavoro sono meno esposti alle fluttuazioni dei cicli economici di quelli legati ai mercati competitivi. Di conseguenza, l’occupazione delle donne immigrate ha retto meglio di quella degli uomini.

Questo quadro generale va però articolato a livello territoriale. La consistenza numerica e i livelli di impiego degli immigrati sono molto diversi, e seguono come un sensibile sismografo le linee di sviluppo delle economie locali. In termini generali, la presenza degli immigrati in un determinato territorio è correlata positivamente con i livelli di reddito e di occupazione della popolazione residente. Dove maggiore è il benessere, maggiore è anche l’immigrazione. A dispetto di molti timori, l’insediamento degli immigrati non si è tradotto in impoverimento della popolazione nativa.

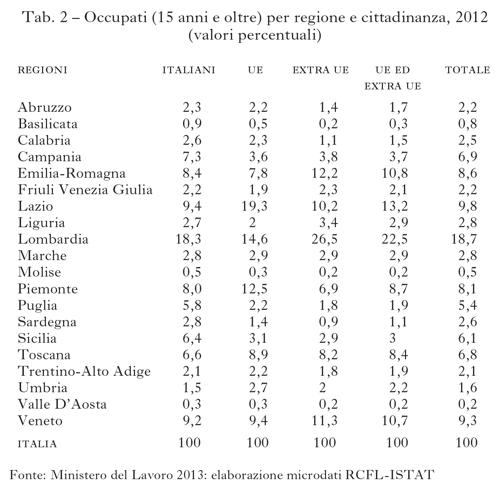

La correlazione tra inserimento lavorativo degli immigrati e robustezza delle economie locali è espressa in modo sintetico da un dato: i due terzi dell’occupazione regolare straniera si concentrano al Nord, un quarto nel Centro e poco più del 10% nel Mezzogiorno. Per gli italiani i valori sono rispettivamente all’incirca del 50%, del 20%, del 30% (Ministero del Lavoro 2013). Come mostra la tabella 2, scendendo a livello regionale le differenze si precisano maggiormente. Limitandoci ad alcuni esempi, la Lombardia incide per il 18,3% sul totale nazionale dell’occupazione italiana, mentre supera il 22% per quella degli immigrati. Ancora più marcato lo scostamento del Lazio: 9,4% per gli italiani, 13,2% per gli immigrati. La Campania, al contrario, si attesta sul 7,3% per l’occupazione degli italiani, ma presenta un valore dimezzato per quella degli immigrati (3,7%). Ancora maggiore il divario relativo alla Sicilia: 6,4% contro 3%. Siamo evidentemente di fronte a sistemi economici locali che esprimono fabbisogni e modalità di impiego diverse del lavoro immigrato.

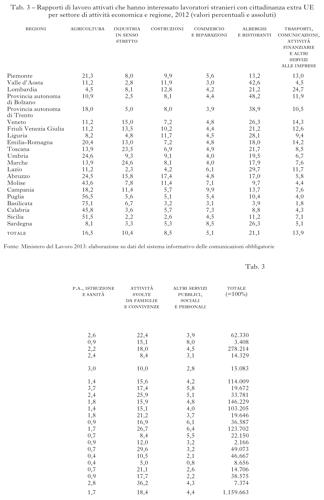

Il rapporto tra immigrati e territori assume quindi caratteristiche regionali e locali diverse, in relazione agli assetti economici e sociali delle diverse aree del nostro Paese. Prendendo in considerazione i rapporti di lavoro attivati nel 2012, le differenze regionali risaltano in modo nitido, sebbene per motivi non chiari i dati resi pubblici dal Ministero del Lavoro si riferiscano soltanto ai lavoratori extracomunitari, dunque a meno del 60% del complesso degli immigrati assunti nel corso dell’anno (tab. 3).

Alcune peculiarità regionali spiccano immediatamente: un gruppo di regioni, concentrate nel Mezzogiorno (Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Molise) vede nell’agricoltura il principale settore di inserimento degli immigrati, con valori percentuali che oscillano tra il 70 e il 40%, molto al di sopra della media nazionale del 15%, ma con riferimento a valori assoluti nettamente più bassi che nelle regioni centrosettentrionali. Marche e Toscana sono le uniche due regioni che superano il 20% di assunzioni nell’industria in senso stretto, ma se sommiamo a questo settore i servizi alle imprese, anche Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, malgrado la crisi, superano o si avvicinano al 30%. Le regioni alpine (Valle d’Aosta, le Province autonome di Trento e Bolzano) presentano invece i picchi più elevati di assunzioni nel settore degli alberghi e ristoranti, superiori al 40%. Un altro gruppo di regioni si rivolge agli immigrati soprattutto per fabbisogni legati ai servizi: Liguria, Lazio e Sardegna superano il 50% delle assunzioni sommando il settore alberghiero con le famiglie e convivenze. Il Piemonte risulta un caso atipico, giacché presenta una distribuzione articolata in diversi settori, tra i quali l’agricoltura, i servizi per le famiglie, il complesso industria-servizi alle imprese oltrepassano la soglia del 20% dei rapporti di lavoro attivati a beneficio di cittadini extracomunitari.

Questa articolata geografia economica dell’immigrazione straniera in Italia si riflette su un fenomeno come quello infortunistico. Su circa 100.000 infortuni occorsi a lavoratori stranieri nel 2012, ben il 42,5% si riferisce alle regioni del Nord-Est, quelle in cui è più intenso l’impiego di manodopera straniera nell’industria manifatturiera e nell’edilizia. Segue il Nord-Ovest con il 32,8%, poi il Centro con il 17,6%, mentre al Sud il problema appare marginale: tra Mezzogiorno e Isole si arriva al 7,1%. Rispetto a una media nazionale del 15,9%, la proporzione sul totale degli incidenti sul lavoro occorsi a immigrati raggiunge il picco del 21,3% nel Nord-Est, si attesta al 17,8% nel Nord-Ovest, scendendo poi al 14% nel Centro e ancora più giù, al 6,6% nel Mezzogiorno e al 4,4% nelle Isole (IDOS-UNAR 2013). La regione dove il problema si manifesta con maggiore intensità è il Friuli Venezia Giulia, con il 24%, seguito dall’Emilia-Romagna con il 22,1% e dal Veneto con il 20,7%, confermando la rilevanza dell’immigrazione nel sistema produttivo del Nord-Est, a partire dalle occupazioni più pesanti e rischiose. I livelli più bassi sono registrati invece in Sardegna (3,6%), Campania (4,5%), Puglia (4,9%). Sono chiaramente in gioco sia le dimensioni complessive dell’impiego di immigrati nei territori, sia la loro concentrazione settoriale e occupazionale, sia il diverso grado di tutela e di possibilità di denuncia degli infortuni.

Anche l’autoimpiego e lo sviluppo di attività indipendenti presentano marcate differenze territoriali. Quasi l’80% delle 477.519 ditte con titolare nato all’estero (esattamente il 78,2% nel 2012) ha sede nelle regioni centro-settentrionali (IDOS-UNAR 2013). La graduatoria vede al primo posto la Lombardia con il 19%, seguita dal Lazio con l’11,7% e dalla Toscana con il 9,8%. In termini invece di incidenza sul totale delle imprese, è la Toscana a svettare con l’11,3%, rispetto a una media nazionale del 7,8%, seguita dalla Liguria con il 10,1% e dal Friuli Venezia Giulia con il 9,8%. Il valore più basso è invece registrato in Basilicata (3,1%), seguita dalla Puglia con il 4,2%. Va tuttavia notato che alcune regioni del Mezzogiorno nel 2013 hanno conosciuto incrementi superiori alla media nazionale (5,4%): si tratta della Campania (+8,6%), della Calabria (+7,8%), della Sardegna (+5,9%), della Sicilia (+5,6%). Il fenomeno quindi tende a espandersi verso Sud, e le distanze tra le regioni stanno diminuendo, almeno in termini di rilevanza proporzionale sul complesso delle attività economiche. È degno di nota pure il fatto che il lavoro indipendente degli immigrati tende a crescere anche in tempi di recessione e anche in territori economicamente deboli, nei quali avviare e condurre con profitto attività economiche rimane comunque sempre difficile.

I nessi tra territori e modalità di insediamento dell’immigrazione straniera possono essere colti analizzando per ciascuna regione le provenienze degli occupati (tab. 4). In generale i rumeni, avvantaggiati dallo status di cittadini europei, sono la nazionalità prevalente in quasi tutte le regioni. In gran parte dell’Italia settentrionale il trittico delle provenienze più rilevanti per il mercato del lavoro si completa con Albania e Marocco, che occupano anche a livello nazionale la seconda e la terza posizione.

Alcuni tratti specifici meritano però di essere posti in rilievo. In Liguria, la peculiare concentrazione di immigrati ecuadoriani, soprattutto a Genova, si riflette nella terza posizione ricoperta da questa nazionalità tra gli occupati. In Toscana spicca invece il ruolo dei cinesi, grazie soprattutto agli importanti insediamenti di Prato e dintorni e alle posizioni acquisite nell’industria delle confezioni e nel commercio. Benché meno noti, i cinesi si collocano poi al terzo posto in Veneto e nelle Marche. Nel Lazio, dopo i rumeni compaiono filippini e indiani: il mercato dei servizi domestici e delle pulizie per i primi, il binomio servizi-agricoltura per i secondi spiegano il dato.

Nel Mezzogiorno le tendenze sono meno chiare. Le ridotte dimensioni del fenomeno e quindi i bassi valori assoluti fanno risaltare tra i Paesi di provenienza alcune mete tradizionali dell’emigrazione italiana. Si tratta in altri termini di figli di emigrati tornati nelle zone di origine, il dato è comunque significativo, perché testimonia la complessità e la sovrapposizione dei flussi migratori: il Sud non solo riceve immigrati stranieri, ma ha assistito anche al ritorno di una parte dell’emigrazione italiana del passato.

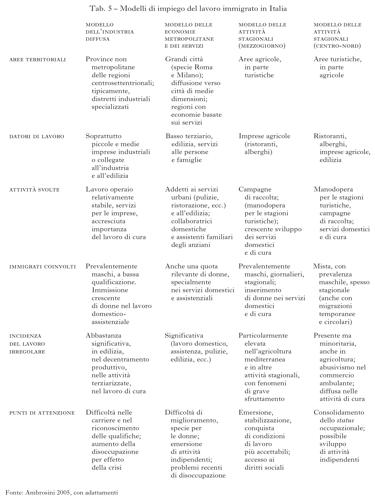

A prezzo di alcune semplificazioni, si possono distinguere a questo punto quattro principali modelli territoriali, pur nella consapevolezza delle molte sfaccettature e specificità del sistema Italia: il modello dell’industria diffusa e delle economie miste; il modello delle economie metropolitane e dei servizi; il modello del Mezzogiorno; il modello delle attività stagionali al Centro-Nord (tab. 5).

Il modello dell’industria diffusa

Il modello dell’industria diffusa e delle economie miste vede come figura centrale quella dell’immigrato operaio. Si riferisce alla vasta Italia di mezzo, quella delle province centrosettentrionali non metropolitane, con sistemi economici diversificati ma con una presenza ancora ragguardevole dell’industria, che vanno dal Piemonte all’Abruzzo.

Questo modello ci ricorda che il nostro sistema produttivo ha un fabbisogno strutturale di lavoro manuale che nessuna economia della conoscenza ha soppiantato. E questo è ancora più vero per le piccole imprese, che formano l’ossatura del sistema. Semmai, i giovani e le famiglie hanno accentuato e popolarizzato gli investimenti nell’istruzione (oggi più di tre giovani su quattro conseguono il diploma di scuola media superiore, e più della metà si iscrive all’università), mentre le migrazioni interne non forniscono più alle imprese in misura sufficiente la manodopera richiesta. Tolti i casi particolari di Bolzano e Trento, da vari anni la graduatoria delle prime 15 province secondo l’incidenza delle assunzioni di immigrati è uno specchio dello sviluppo italiano degli ultimi decenni, trainato da sistemi di piccola impresa insediati in contesti territoriali che non ricalcano più il tradizionale triangolo industriale, anche se non si riducono al Nord-Est della pubblicistica. Qui si assumono immigrati principalmente per saturare i fabbisogni di lavoro operaio, specialmente nelle posizioni più ingrate di cicli produttivi con un’articolazione sempre maggiore. Questo lavoro, operaio, industriale e insediato in aree di provincia ancora prospere, malgrado i contraccolpi della recessione, istituisce la differenza più marcata tra il caso italiano e quelli degli altri Paesi dell’Europa mediterranea, dove il lavoro degli immigrati è molto più metropolitano e terziario, oppure legato all’edilizia, almeno fino allo scoppio della bolla immobiliare. Anche nei sistemi territoriali a sviluppo diffuso, tuttavia, gli immigrati sono sempre più richiesti pure come lavoratori manuali nel sistema dei servizi privati, in parte generati dalla terziarizzazione di attività in precedenza interne alle industrie (movimentazione merci, gestione dei magazzini, pulizie industriali, ecc.). Con gli anni è cresciuto il ricorso a donne straniere nell’ambito domestico-assistenziale, in parallelo con l’aumento della partecipazione delle donne italiane adulte al mercato del lavoro extradomestico. Si nota poi un crescente accesso al lavoro autonomo e alla microimprenditorialità, soprattutto nel piccolo commercio e nell’edilizia. Molte famiglie immigrate si sono dunque stabilite sul territorio, nei quartieri e negli stabili di minor pregio, a volte in paesi di campagna spopolati dall’inurbamento degli scorsi decenni. Dopo le braccia arrivano le famiglie, e se ne vedono gli effetti nelle statistiche delle nuove nascite e nella formazione delle classi scolastiche.

Sono infatti le province della Terza Italia quelle che presentano i tassi più elevati di partecipazione di alunni di origine immigrata al sistema scolastico: un indicatore, fra l’altro, di radicamento sul territorio, che smentisce le narrazioni ricorrenti secondo le quali si sarebbero verificati massicci rientri in patria degli immigrati come conseguenza della crisi economica. Nello stesso tempo, l’insediamento di famiglie immigrate tende ad assimilare comportamenti, consumi e domande sociali degli immigrati a quelli delle fasce popolari autoctone.

La recessione ha rallentato queste trasformazioni, ma ha contemporaneamente mostrato, smentendo previsioni e aspettative, che gli immigrati raramente tornano indietro. Una delle più rilevanti strategie di adattamento è consistita nell’aumento della partecipazione al lavoro delle donne immigrate: i servizi alla persona in cui prevalentemente operano hanno infatti subito gli effetti della crisi meno dell’industria manifatturiera e dell’edilizia, cioè meno di quei settori in cui avevano trovato lavoro gli uomini.

In alcune province, soprattutto nel Settentrione, questi processi hanno però suscitato allarme sociale e ansie di invasione. Una certa politica ha prosperato su queste paure e le ha tradotte in una miriade di provvedimenti locali tendenti a limitare i diritti degli immigrati, a pregiudicare il loro accesso a determinati benefici sociali, oppure a identificarli come responsabili del degrado e dell’insicurezza degli spazi urbani (v. oltre). A spiegazione almeno parziale del favore raccolto per anni da visioni securitarie e ostili all’immigrazione, in netto contrasto con le dinamiche dei mercati del lavoro locali, va ricordato che le regioni settentrionali e centrali registrano l’incidenza più alta degli immigrati sulle denunce nei confronti di persone note, con una punta del 46,5% in Lombardia nel 2009. Gli immigrati in condizione irregolare di un certo numero di nazionalità (non tutte) risultano i più coinvolti. Vari fattori lo spiegano: il fatto che, in alcune forme di criminalità diffusa (spaccio di sostanze stupefacenti, furti), gli immigrati siano subentrati ai nazionali, la formazione di reti migratorie criminali parallele a quelle funzionali all’inserimento legale, i maggiori controlli da parte delle autorità di polizia, la stessa visibilità di buona parte degli immigrati, la diffusione di reati connessi alla condizione stessa di immigrato e in modo particolare di soggiornante irregolare (resistenza a pubblico ufficiale, falsificazione di documenti, e così via). In ogni caso, dove c’è più ricchezza e più lavoro anche per gli immigrati, si sviluppano maggiori opportunità di insediamento, ma anche tensioni con la popolazione autoctona. Va precisato peraltro che le denunce a carico di immigrati sono diminuite negli ultimi anni in rapporto al numero dei residenti, e che il tasso di criminalità degli immigrati regolari risulta ormai prossimo a quello degli italiani comparabili per genere ed età (IDOS-UNAR 2013).

Il modello delle economie metropolitane e dei servizi

Il modello metropolitano e dei servizi rappresenta la versione italiana su scala ridotta delle città globali analizzate dalla sociologa Saskia Sassen (2001). Nelle maggiori città si concentrano fasce di popolazione ad alto reddito, in larga misura composte di famiglie a doppia carriera. Queste famiglie, come per altri aspetti le strutture in cui lavorano, richiedono una miriade di servizi a basso contenuto professionale e basso reddito: dalle colf al personale di cucina dei ristoranti, dai custodi degli edifici agli addetti alle pulizie. Le molte operazioni edilizie degli scorsi anni hanno richiesto altresì muratori, carpentieri, piastrellisti, decoratori. In questi settori entrano gli immigrati e le immigrate. Figura occupazionale emblematica, agli inizi del fenomeno, è stata la colf straniera coresidente. Oggi questa figura si è diffusa sul territorio, in parte si è trasformata in assistente domiciliare degli anziani, in altri casi è passata al lavoro a ore, magari distribuito su più famiglie. Nello stesso tempo, si è articolato e disseminato il contributo degli immigrati al funzionamento della vita quotidiana delle metropoli e dei sistemi economici locali basati sui servizi. Il loro lavoro è tuttavia rimasto per lo più inserito nei circuiti delle attività meno qualificate e più instabili delle complesse economie urbane e territoriali: dalla pizza, al pane, ai fiori, al restauro e alla tinteggiatura degli immobili, è sempre più difficile vivere e lavorare in una grande o media città senza entrare in contatto con gli immigrati e con il loro lavoro. In questo ambito le novità principali sembrano legate alla crescita quantitativa, al progressivo allargamento orizzontale delle occupazioni ricoperte, a parziali avanzamenti verso occupazioni sempre manuali, ma più qualificate, alla formazione di ‘specializzazioni etniche’ che associano provenienza e nicchie occupazionali, con esiti di rafforzamento degli stereotipi e di fuoruscita degli italiani rimasti.

Inoltre una parte dei lavoratori immigrati, come abbiamo notato in precedenza, stanno diventando operatori indipendenti e imprenditori dei settori tecnologicamente poveri in cui sono inseriti. Nelle grandi città il fenomeno assume manifestazioni diverse, alcune legate a una precaria sopravvivenza o a forme mascherate di lavoro salariato, altre a tentativi imprenditoriali più intenzionali, specialmente nelle attività più faticose, meno remunerative e disertate dalla popolazione italiana (dall’edilizia ai mercati ambulanti, dalle panetterie alla ristorazione). La crisi non ha fermato questi processi, e grazie ai nuovi titolari di attività di origine immigrata il saldo fra imprese avviate e imprese cessate ha tenuto anche in questi anni di recessione in una metropoli come Milano.

Una possibile classificazione delle imprese avviate da immigrati riguarda le dimensioni e il grado di strutturazione dell’attività. Sulla base di una ricerca condotta a Torino, nei settori dell’edilizia, del piccolo commercio e dei phone centres (Ambrosini 2005), si può osservare una crescente articolazione interna della popolazione immigrata impegnata in attività indipendenti, individuando una complessa stratificazione in cui si possono distinguere:

a) operatori informali, non registrati, inseriti in reti etniche, operanti ai margini dei mercati e delle attività formalizzate: muratori ‘in nero’, venditori ambulanti senza licenza;

b) nuovi entranti nelle attività indipendenti, in genere dotati di una certa esperienza, che iniziano di solito dalle attività più faticose e meno redditizie;

c) operatori indipendenti, a capo di piccolissime imprese, spesso satelliti di altre più grandi (tipicamente nelle costruzioni), ma che cominciano a godere di una certa reputazione, dimostrando di saper trovare clienti propri e di avere capacità manageriali;

d) imprenditori relativamente autonomi, che guidano imprese più grandi e strutturate, in cui danno lavoro a collaboratori e dipendenti, reclutati di solito nelle reti parentali ed etniche; e) leader economici, che occupano le posizioni di vertice, hanno non solo dipendenti, ma anche legami con imprese più piccole, che riforniscono come grossisti o a cui danno lavoro mediante rapporti di subappalto; cominciano anche a rivestire ruoli pubblici, in organizzazioni di categoria, in associazioni di immigrati, nelle relazioni con le istituzioni locali.

Il modello del Mezzogiorno

Il modello del Mezzogiorno riflette a sua volta i tratti salienti, e in questo caso le storiche debolezze dello sviluppo economico del territorio. Nelle prime fasi di ricezione dell’immigrazione straniera in Italia, proprio il Mezzogiorno appariva in prima linea. Fenomeni come l’impiego di manodopera tunisina sulle barche da pesca a Mazara del Vallo, in Sicilia, o di braccianti africani nei campi di pomodori del Casertano, sono stati tra i primi ad assurgere agli onori della cronaca. Si parlava negli anni Ottanta di ‘modello mediterraneo’ di immigrazione, in cui lavoro nero, sfruttamento, assenza di tutele e di diritti apparivano emblematici di uno sviluppo economico distorto, di cui i lavoratori stranieri erano insieme vittime e strumenti. Quelle rappresentazioni, consacrate anche da opere cinematografiche (si pensi al film del 1990 Pummarò diretto da Michele Placido), hanno pesato a lungo sull’immaginario collettivo.

Oggi tuttavia il modello del Mezzogiorno, nei suoi tratti deteriori, è una variante della complessa geografia economica dell’immigrazione, ma non la norma. Il lavoro nero in agricoltura rimane una costante, e il bracciante straniero sfruttato è una realtà documentata; luoghi come Rosarno, Cassibile, Castel Volturno, la campagna foggiana sono entrati nella lista delle situazioni di più grave sopruso a danno degli immigrati. La situazione tuttavia è più variegata. Gli immigrati sono impiegati in varie attività instabili, precarie e in larga parte irregolari, non più legate soltanto all’agricoltura, ma anche all’assistenza, alle pulizie, all’industria turistico-alberghiera, all’edilizia. Nel tempo si sono sviluppate tuttavia anche forme embrionali di auto-organizzazione, che consentono ai lavoratori agricoli di assicurarsi una certa continuità di lavoro spostandosi da una zona all’altra, a seconda dei picchi di domanda dovuti ai periodi di maturazione dei vari prodotti dell’agricoltura mediterranea. Le ricerche segnalano anche arrivi o ritorni di lavoratori immigrati dalle regioni centro-settentrionali, espulsi dai posti di lavoro a causa della crisi, come pure di richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa (La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia, a cura di C. Colloca, A. Corrado, 2013).

Si segnala anche, laddove le produzioni locali si reggono sullo sfruttamento più spinto della manodopera, una tendenza a preferire lavoratori provenienti da Paesi dell’Europa comunitaria, in modo da sfuggire alla contestazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare nel caso abbastanza improbabile di controlli da parte delle autorità competenti: nel 2011 in tutto il Mezzogiorno l’attività ispettiva ha scoperto l’impiego di 361 lavoratori immigrati privi di permesso di soggiorno (il rapporto del Ministero parla sbrigativamente di «lavoratori extracomunitari clandestini», Ministero del Lavoro 2012, p. 30), quindi all’incirca uno al giorno. La regola non scritta è dunque per lo più quella di un’implicita tolleranza nei confronti di un lavoro non conforme a leggi e contratti, ma considerato necessario per far funzionare pezzi di economia locale e sostenere i mercati dei prodotti agricoli. La stessa società civile risulta divisa tra azioni di denuncia e interventi di assistenza per assicurare un minimo di dignità alle condizioni di accoglienza dei lavoratori coinvolti.

In questo contesto la novità principale sembra consistere in una faticosa emersione di parte di questo lavoro, non solo in alcune aree agricole specializzate come quella di Ragusa-Vittoria. In modo particolare, nelle ultime sanatorie (2009 e 2012) anche nel Mezzogiorno sono stati regolarizzati volumi significativi di collaboratrici domestiche e assistenti familiari. Nella campagna di emersione del 2009 Napoli è risultata la terza provincia d’Italia per numero di domande presentate (oltre 24.000), dietro Roma e Milano. Sorprende poi, e suscita alcuni interrogativi, per un possibile ricorso strumentale a contratti di lavoro domestico, la settima posizione di Caserta (oltre 6600 domande), appena dietro Torino e davanti a Bologna.

Le statistiche cominciano quindi a registrare forme di lavoro regolare anche nel Mezzogiorno. Pur tra grandi difficoltà, le regioni meridionali non sono più soltanto aree di primo approdo e di passaggio, ma iniziano a registrare l’insediamento di famiglie immigrate e di seconde generazioni. Inoltre un’analisi basata sui microdati della rilevazione continua sulle forze di lavoro nel periodo 2005-11 (Avola 2012) ha posto in rilievo diversi ‘movimenti al margine’ dei mercati del lavoro meridionali: pur in un quadro complessivo di fragilità e di svantaggio, si osservano anche processi di stabilizzazione. I tassi di occupazione superano di circa dieci punti percentuali quelli degli italiani, ponendo in rilievo una differente attitudine nei confronti delle opportunità di lavoro più pesanti e sacrificate. In altri termini al Sud risalta maggiormente il fatto che gli immigrati sono più disposti a raccogliere i lavori di bassa qualità che gli italiani non accettano. La crisi economica sembra inoltre aver colpito maggiormente al Centro-Nord che al Sud, e i tassi di disoccupazione degli immigrati sono cresciuti meno.

Si osservano anche altri segni di miglioramento, tra i quali va ricordato lo sviluppo dell’imprenditorialità commerciale cinese che si è mossa verso Sud alla ricerca di nuovi mercati:

Nel Mezzogiorno, dove il loro inserimento nella manifattura rappresenta un’esperienza marginale rispetto al Centro-Nord, il loro vantaggio nell’accesso alla piccola borghesia assume proporzioni impressionanti (ed è molto più evidente rispetto ai cinesi residenti nel resto del paese la diminuzione della probabilità di svolgere un lavoro manuale qualificato e soprattutto dequalificato); quello cinese, infatti, è un protagonismo che soprattutto al Sud passa attraverso l’imprenditorialità commerciale (anche femminile), con dimensioni e capacità competitive sconosciute a tutti gli altri immigrati e tali in alcuni casi da ribaltare i rapporti di forza con i nativi, anche in virtù della capacità di sfruttare i network etnici in una prospettiva transnazionale» (Avola 2012, pp. 75-76).

Il livello ancora basso di un indicatore di insediamento come la presenza e la scolarizzazione di minori (v. oltre) indica tuttavia che, in confronto con le altre aree del Paese, le opportunità di lavoro relativamente stabile e dignitoso e di insediamento familiare rimangono più modeste.

Il Mezzogiorno si è altresì distinto negli ultimi anni per un ruolo attivo di diverse comunità locali nell’accoglienza di rifugiati. A parte il caso eccezionale di Lampedusa, diversi comuni spopolati dell’entroterra, specialmente in Calabria, si sono resi disponibili a ospitare richiedenti asilo e rifugiati, prima e durante la cosiddetta Emergenza Nord Africa (tra luglio 2011 e febbraio 2013). L’arrivo degli ospiti ha attratto risorse pubbliche e attenzione mediatica, contribuendo a rivitalizzare piccole attività artigianali locali e in alcuni casi a salvare le scuole dalla chiusura. La mancanza di dinamiche di sviluppo endogeno sufficientemente propulsive ha però reso queste realizzazioni dipendenti dalle risorse pubbliche esterne. Conclusa l’Emergenza Nord Africa, i centri di accoglienza sono stati smantellati e le esperienze positive sono state disperse. Le profonde differenze economiche tra le diverse Italie si riflettono anche sui destini dei rifugiati.

Il modello del lavoro stagionale al Centro-Nord

Ancora diversa è la situazione delle province centrosettentrionali che possono essere collocate nel quarto modello, di cui il Trentino-Alto Adige, insieme alla Valle d’Aosta, è l’esempio emblematico. Possiamo parlare di un modello intermedio tra industria diffusa e impieghi instabili, rintracciabile in quei contesti territoriali centrosettentrionali in cui l’occupazione degli immigrati segue andamenti stagionali abbastanza prevedibili.

Il caso più noto è appunto quello del Trentino-Alto Adige, che assorbe ogni anno oltre 50.000 ingressi per lavoro stagionale, destinato al complesso di attività legate all’agricoltura e all’industria alberghiera nel Trentino e più marcatamente all’industria alberghiera in Alto Adige. Migliaia di immigrati entrano ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, provenienti oggi soprattutto dai Paesi ‘neocomunitari’ dell’Europa Orientale, e alla fine della stagione rientrano in patria per riprendere le loro normali occupazioni: spesso si tratta di studenti che sviluppano a livello transnazionale progetti di lavoro estivo per finanziarsi gli studi.

Altri comprensori turistici, lungo le coste o nelle zone alpine, in maniera meno istituzionalizzata e spesso anche meno trasparente, manifestano esigenze analoghe e ricorrono quindi al lavoro degli immigrati con intensità molto variabile nel corso dell’anno. Anche in queste aree, tuttavia, si osservano fenomeni di stabilizzazione e di diversificazione degli sbocchi occupazionali, verso l’edilizia, l’industria, il basso terziario, il lavoro autonomo. Nello stesso tempo, l’impiego di donne in attività domestiche e di cura, con ampi spazi per situazioni irregolari, accomuna queste aree alle altre regioni del Paese.

Questi territori mostrano che è possibile immaginare sistemi sensati di importazione stagionale di manodopera, in corrispondenza di aumenti prevedibili della domanda. Il problema principale è disporre di strutture di accoglienza almeno minimali per poter ospitare dignitosamente i lavoratori nei periodi in cui è richiesto il loro apporto.

I dati rivelano inoltre che gli immigrati non sono necessariamente interessati a insediarsi in maniera stabile, ma possono trovare più vantaggioso mantenere la famiglia, lo studio o un impiego nel Paese d’origine, trasferendosi all’estero soltanto per brevi periodi. In ambito europeo si parla, con attento eufemismo, di ‘migrazioni circolari’, con tre classi di beneficiari: società riceventi, che acquistano il lavoro di cui necessitano senza sopportare significativi costi sul piano sociale; società di origine, che ricevono rimesse senza perdere popolazione attiva e cervelli, rafforzando anzi in una certa misura la propria dotazione di capitale umano grazie alle esperienze acquisite all’estero; infine i migranti stessi, che non devono affrontare i traumi dello sradicamento e dell’inserimento in un nuovo contesto sociale, in genere piuttosto prevenuto, ma possono comunque incrementare i loro redditi, accumulare nuove conoscenze ed esperienze, accedere a consumi più costosi o attuare investimenti che considerano rilevanti per il loro futuro. Senza poter essere generalizzata, per alcuni territori e settori economici la politica delle migrazioni circolari può rappresentare una buona soluzione.

Dinamiche di insediamento sul territorio

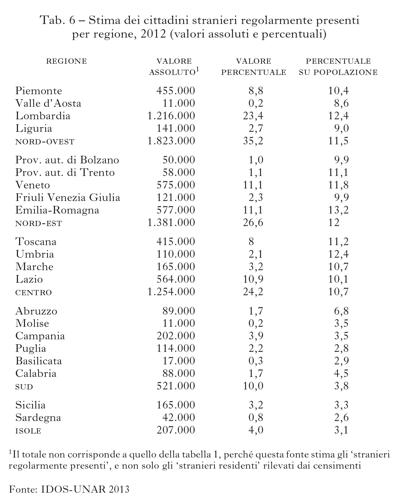

I dati occupazionali considerati hanno rilevanti riflessi sulle dinamiche di inserimento sul territorio. Laddove gli immigrati hanno potuto trovare occupazioni regolari e relativamente stabili, hanno consolidato nel tempo il loro insediamento, hanno più frequentemente formato o ricongiunto la propria famiglia, hanno generato figli, li hanno iscritti a scuola, hanno avuto accesso al sistema sanitario e ad altri servizi sociali, hanno potuto beneficiare in generale di maggiori occasioni di rapporto con le istituzioni pubbliche e con le società locali. Le differenze territoriali anche in questo caso sono evidenti, con una marcata distanza tra regioni centrosettentrionali e regioni del Mezzogiorno. Consideriamo qualche dato particolarmente significativo. Anzitutto, la popolazione straniera si concentra per più dell’85% nelle regioni centrosettentrionali (tab. 6). Quasi un immigrato su quattro risiede in Lombardia, più di uno su tre nel Nord-Ovest, più di uno su quattro nel Nord-Est e appena un po’ meno nelle regioni del Centro. Il Triveneto accoglie più immigrati di tutte le regioni del Mezzogiorno sommate, comprese Sicilia e Sardegna.

Questo quadro si precisa focalizzando l’attenzione sul rapporto tra immigrati e popolazione residente. Da questa prospettiva, la ripartizione più interessata dal fenomeno è il Nord-Est, dove l’incidenza degli immigrati raggiunge il 12%, mentre nel Nord-Ovest si attesta su valori leggermente inferiori (11,5%). Ancora sopra il 10% si colloca il Centro, mentre il Sud non arriva al 4% e le Isole superano di poco il 3%. La regione che capeggia la graduatoria è l’Emilia-Romagna, seguita dall’Umbria e dalla Lombardia appaiate: questi dati confermano che in Italia l’immigrazione non si concentra massicciamente sui poli metropolitani, ma segue il policentrismo urbano ed economico-produttivo del Paese. Nello stesso tempo, dalla tabella 6 si ricava che tutte le regioni del Centro-Nord raggiungono o superano la quota del 10% di popolazione immigrata, con le eccezioni della Valle d’Aosta, della Liguria e della provincia autonoma di Bolzano che si attestano poco sotto. Nel Mezzogiorno l’incidenza più alta è raggiunta dall’Abruzzo che sfiora il 7%, e mostra anche mediante questo dato di avvicinarsi per profilo socioeconomico alle confinanti Marche. Delle restanti regioni, solo la Calabria supera il 4%. La Sardegna è la regione meno interessata dai flussi migratori, con un tasso del 2,6%. Altre osservazioni interessanti scaturiscono dall’analisi della tabella 7, che presenta alcuni dati relativi alla stabilizzazione delle popolazioni immigrate. La tabella mostra che nelle due ripartizioni geografiche settentrionali superano la media nazionale i due indicatori più rilevanti di insediamento consolidato, ossia la percentuale di immigrati non comunitari con permessi di soggiorno di lunga durata e la percentuale di minori. Il Nord-Est in entrambi i casi raggiunge i valori più elevati, confermando di essere il territorio che ha maggiormente attratto e accolto prima lavoratori e poi famiglie immigrate. Il Nord-Ovest segue in seconda posizione, più da vicino per quanto riguarda l’incidenza della popolazione minorile, un po’ più distaccato per i lungo-soggiornanti.

Per quanto riguarda i permessi di lunga durata, la graduatoria è chiara: il Centro segue in terza posizione, le regioni continentali del Mezzogiorno al quarto, le Isole al quinto. I dati riflettono una maggiore o minore anzianità di insediamento dei migranti sul territorio, e confermano che nel Mezzogiorno è più difficile consolidare il soggiorno e diventare residenti stabili.

Guardando invece ai minori, la gerarchia è meno evidente: le regioni centrali sopravanzano il Mezzogiorno, ma sono superate dalle Isole. Sebbene i valori assoluti siano decisamente inferiori, come abbiamo visto in precedenza, il dato indica che in Sicilia e Sardegna negli ultimi anni si sta stabilendo un’immigrazione di carattere familiare, accompagnata dalla presenza di minori.

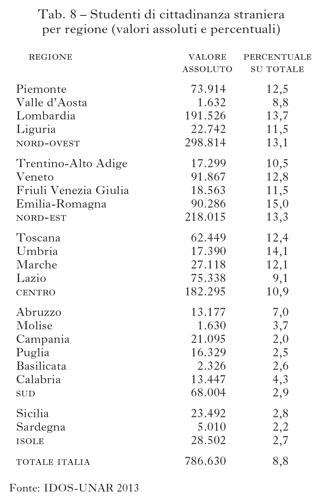

Altre informazioni rilevanti riguardano la partecipazione scolastica degli alunni di origine immigrata (tab. 8): un indicatore molto significativo di stabilizzazione sul territorio, giacché la scolarizzazione nella lingua del Paese ricevente prelude con elevata probabilità a un insediamento definitivo. Anche da questa angolatura il Nord-Est si rivela la ripartizione in cui il fenomeno raggiunge la maggiore rilevanza in rapporto alle dimensioni complessive della popolazione scolastica. Rispetto a una media nazionale che non arriva al 9%, qui il tasso supera il 13%. Il Nord-Ovest segue da vicino; il Centro si colloca su valori inferiori, ma supera comunque la soglia del 10%. Decisamente più modesti i livelli delle regioni meridionali e insulari, che nel complesso non raggiungono il 3%.

Guardando ora nuovamente alla graduatoria delle regioni, troviamo nuovamente al primo posto l’Emilia-Romagna, che si attesta su valori non lontani dal doppio della media nazionale. Segue l’Umbria, poi la Lombardia, quindi il Veneto. Tutte le regioni centrosettentrionali raggiungono e spesso superano abbondantemente la soglia del 10%, con le eccezioni del Lazio e della Valle d’Aosta. I dati confermano che l’immigrazione per lavoro si è tradotta nel tempo in immigrazione familiare, ha prodotto un consistente numero di nascite e di ricongiungimenti di minori, e in modo sempre più cospicuo si presenta ora nel mondo della scuola.

Molto diverso risulta invece lo scenario delle regioni meridionali. Fa eccezione nuovamente l’Abruzzo, che raggiunge il 7 %. Calabria e Molise seguono a distanza, con valori superiori alla media della ripartizione. Nel complesso in queste regioni l’inserimento scolastico di alunni di origine immigrata è ancora sporadico e incipiente.

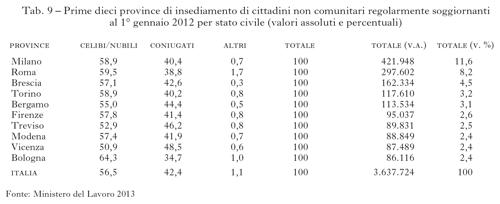

Se scendiamo al livello delle province (tab. 9), non stupisce che le prime dieci province per numero di immigrati extracomunitari soggiornanti siano tutte ubicate nelle regioni centrosettentrionali: precisamente, tre in Lombardia, due in Emilia-Romagna, due in Veneto, una per il Lazio (Roma), per il Piemonte (Torino), per la Toscana (Firenze).

Un aspetto dell’insediamento di popolazioni immigrate che ha molto animato la discussione politica è il nesso immigrazione-criminalità. Anche questo presenta dinamiche territoriali diversificate. Nel Nord-Ovest e nel Nord-Est nel 2011 gli stranieri rappresentavano oltre il 40% delle denunce contro persone note, circa un quarto del totale (rispettivamente il 41,7% e il 41,3%): una percentuale abbastanza stabile nel tempo, giacché nel 2004 i valori erano rispettivamente del 42,2% e del 39,5%. Pesa molto peraltro la componente dell’immigrazione non autorizzata, anche perché quasi il 18% degli addebiti riguardano infrazioni alla normativa sul soggiorno (IDOS-UNAR 2013). Nel Mezzogiorno e nelle Isole anche questo dato è molto inferiore: si tratta infatti rispettivamente del 16,6% e del 14,7%. La tendenza invece si divarica nelle due ripartizioni: nel Mezzogiorno continentale si registra dal 2004 al 2010 un incremento del 189,2% (IDOS-UNAR, 2013), mentre nelle Isole si è verificato un decremento del 16,7%, tutto ascrivibile alla Sicilia (−22,3%).

Nelle regioni settentrionali l’insediamento di una popolazione immigrata di giovani adulti ha provocato un certo coinvolgimento in attività illegali, e in parte una sostituzione della criminalità locale nelle attività più rischiose ed esposte a controlli. Dopo aver toccato un picco nel 2007 (35,3%), l’incidenza delle denunce a carico di stranieri negli ultimi anni è diminuita. Con una maggiore stabilizzazione e la formazione di un’immigrazione familiare, il fenomeno ha riguardato in modo preponderante gli immigrati in condizione irregolare, superando l’80% del totale per alcuni tipi di reati. Nel Mezzogiorno continentale la crescita si sta verificando in questi ultimi anni, pur rimanendo lontana dai livelli delle regioni centrosettentrionali. In alcune regioni meridionali, come al Nord, sta probabilmente accadendo che nella criminalità di strada gli immigrati prendano il posto degli italiani.

Consideriamo infine un ultimo aspetto dell’insediamento degli immigrati sul territorio, particolarmente rilevante per la mescolanza delle popolazioni: i matrimoni misti. Anche questo fenomeno presenta cospicue differenze territoriali, su cui influiscono sia le dimensioni della popolazione straniera residente, sia la lunghezza dell’esperienza di ricezione di flussi dall’estero, sia le modalità di impiego e di inserimento sociale. In termini complessivi i matrimoni misti sono cresciuti notevolmente: rappresentavano il 3,5% del totale nel 1996, sono arrivati all’8,8% nel 2011, ultimo anno di cui si conoscono i dati (Tognetti Bordogna 2013). In più di otto casi su dieci (82%), sono uomini italiani che sposano donne straniere. Di nuovo, è soprattutto l’Italia settentrionale e centrale ad avere per prima aperto le porte all’esogamia: nel 2011 il 30,3% dei matrimoni misti sono stati celebrati nelle regioni del Nord-Ovest, il 24,3% in quelle del Nord-Est, il 24,2% nel Centro. Mezzogiorno continentale e Isole contribuiscono per poco più di un quinto: 14,5% il Sud, 6,7% le Isole. La regione che capeggia la graduatoria è la Lombardia, con il 18%, seguita dal Lazio con l’11%, poi dal Veneto con il 9,9%. Più significativa però è l’incidenza sul totale dei matrimoni celebrati: qui troviamo al primo posto il Friuli Venezia Giulia, dove i matrimoni misti concorrono per il 14,1% al valore complessivo. Seguono, appaiate, Liguria ed Emilia-Romagna con il 13,2%.

Dai matrimoni misti deriva un altro fenomeno, fin qui piuttosto inedito nel nostro Paese: la nascita di figli dall’identità composita. Di nuovo, l’Italia si mostra diversificata e plurale anche da questa angolatura: la regione più interessata è la Lombardia, con 5390 nascite da coppie miste nel 2011, seguita dal Lazio (3018) e dall’Emilia-Romagna (2701). In termini di rilevanza sulle nascite registrate nel territorio troviamo invece al primo posto il Trentino-Alto Adige con il 7,8%, seguito dalla Liguria con il 6,7%, mentre le regioni in cui l’incidenza è minore si trovano al Sud: Puglia (2,1%) e Campania (2,2%).

Un fattore unificante: l’immigrazione come risorsa per il welfare informale

Abbiamo insistito nei paragrafi precedenti sulle differenze territoriali nell’impiego e nell’insediamento dell’immigrazione straniera. Ma dobbiamo ora dedicare maggiore attenzione a un fattore che sta invece esercitando un impatto omologante tra le diverse regioni italiane, oltre a spiegare la diffusione del fenomeno anche in piccoli villaggi e zone remote: il legame tra immigrazione straniera, specialmente femminile, e regime di welfare italiano (e dell’Europa meridionale). In Italia, come in altri Paesi dell’Europa meridionale (Spagna, Grecia), il regime delle cure si organizza tuttora intorno al ruolo centrale delle famiglie, e più precisamente delle donne, come mogli e madri prima, come figlie o nuore di genitori anziani dopo. Alla crescita della partecipazione femminile al lavoro extradomestico non ha corrisposto né un adeguato sviluppo dei servizi pubblici, né una sufficiente redistribuzione dei compiti all’interno delle famiglie. La cura di bambini, anziani, ammalati, così come delle abitazioni e dei servizi necessari per la vita quotidiana, continua a pesare principalmente sulle donne adulte. In questo regime delle cure le politiche sociali non solo sono comparativamente meno sviluppate, ma consistono prevalentemente in trasferimenti di reddito: pensioni relativamente generose e indennità a favore delle persone con seri problemi di autosufficienza, non proporzionate rispetto al reddito e alla struttura familiare delle persone in stato di bisogno.

Le famiglie si sono trovate quindi a dover fronteggiare gli stessi compiti del passato, aggravati dai processi di invecchiamento complessivo della popolazione, con una minore disponibilità di forze per farsene carico, ma con una dotazione relativamente maggiore di risorse economiche per acquistare privatamente lavoro o servizi, grazie al doppio reddito da lavoro o pensione, senza particolari controlli sulle modalità di impiego degli aiuti economici da parte dalle istituzioni pubbliche. Le famiglie hanno quindi compensato la ridotta disponibilità di tempo ed energie femminili ricorrendo al mercato, prevalentemente sotto forma di assunzione di aiuti domestici. Si è parlato in proposito di una ‘rivoluzione postfemminista’: le donne non hanno conquistato l’uguaglianza, viene ancora socialmente richiesto loro di farsi carico di molti servizi rivolti alle persone e alla sfera domestica, ma alleviano il peso ricorrendo al lavoro salariato di altre donne. Il fenomeno, comparso dapprima nei maggiori centri urbani in cui fin dagli anni Sessanta si verificava un’importazione di collaboratrici familiari dall’estero (ex colonie italiane come Eritrea, Etiopia e Somalia; Paesi cattolici come Filippine, Capo Verde, El Salvador; in seguito anche altri Paesi, come Sri-Lanka, Mauritius), si è poi diffuso in provincia, per effetto della crescente partecipazione delle donne adulte al lavoro extradomestico e dell’invecchiamento della popolazione. Dai primi anni Duemila, dunque, anche il Mezzogiorno è sempre più interessato da tendenze analoghe.

A differenza dei tradizionali servizi domestici, che rimangono associati prevalentemente a condizioni di classe sociale medio-alta, invecchiamento e bisogno di assistenza coinvolgono individui e famiglie di ogni condizione sociale. Tra pensioni, sovvenzioni pubbliche e aiuti dei figli, anche molti anziani di condizione popolare sono assistiti a domicilio da un ‘assistente familiare’, così come viene definita nel contratto collettivo di lavoro italiano, ma detta badante in un linguaggio comune riduttivo e svalutante.

Sul versante opposto della scala sociale, è degno di nota il fatto che anche famiglie che non avrebbero problemi economici nell’affidare un congiunto anziano a una struttura residenziale di buon livello ritengono più rispettoso e amorevole nei suoi confronti mantenerlo nella propria abitazione, assumendo un’assistente familiare, o se necessario anche due. Una cultura della domiciliarità e della diffidenza verso pratiche di istituzionalizzazione si è fatta strada anche nelle concezioni relative alla buona assistenza nei confronti degli anziani.

Si è sviluppato in sostanza dal basso un imponente e misconosciuto fenomeno di ristrutturazione dell’assistenza a domicilio degli anziani, gestita direttamente dalle famiglie al di fuori degli schemi di regolazione pubblica del settore, ma tollerata e sussidiata dai poteri pubblici (Badanti & Co. 2009). Accanto al sistema di welfare ufficiale, se ne è formato un altro, autogestito dalle famiglie con modalità del tutto private. La pesantezza del lavoro, e in modo particolare la mancanza della possibilità di avere una casa propria e una vita privata, generano un continuo turnover, benché ora rallentato dalla recessione: molte lavoratrici una volta regolarizzate cercano di uscire dal settore, ma ciò significa che le famiglie ne cercano altre da assumere al loro posto. In sostanza, l’assistenza a domicilio è una calamita di nuova immigrazione irregolare.

Il fallimento della regolazione dell’immigrazione straniera rappresenta la risposta dal basso al fallimento del welfare pubblico nel predisporre risposte adeguate alla crescente domanda di servizi di accudimento e cura per gli anziani fragili. Non solo nei Paesi dell’Europa mediterranea, ma anche nell’Europa centrale (Austria, Germania) e altrove il welfare informale variamente modulato sta avanzando, sostenuto spesso da trasferimenti di fondi pubblici alle famiglie (Ambrosini 2013). I regimi di welfare europei, malgrado le loro differenze istituzionali, convergono verso una dipendenza sempre più marcata dal lavoro di immigrati e persone di origine immigrata, come parte di una strategia complessiva di riduzione della spesa sociale, ma sta crescendo silenziosamente anche (e in Paesi come il nostro, soprattutto) la componente domestica e autogestita del welfare, e segnatamente delle cure degli anziani.

La preoccupazione di mantenere gli anziani nel proprio ambiente domestico e di assicurare loro un’assistenza personalizzata e sempre disponibile comporta tuttavia l’instaurazione di un regime di lavoro e di vita molto costrittivo nei confronti dei lavoratori assunti per prendersi cura di loro. Diversi aspetti, come la domanda di coabitazione, la richiesta di una disponibilità che può estendersi alle ore notturne e arrivare alle 24 ore al giorno, la convivenza con la malattia e il declino fisico e mentale, fanno di questo lavoro un’attività particolarmente pesante, contrastante con una normale vita sociale e familiare, socialmente svalutata, sgradita ai lavoratori nazionali e anche agli immigrati stabilmente insediati e accompagnati dai familiari.

Pur con questi vincoli, rimane un importante fattore esplicativo dell’immigrazione verso l’Italia e della sua disseminazione sul territorio il fatto che le domande di cura provenienti dalle famiglie si siano incontrate con persone in movimento, alla ricerca di sbocchi lavorativi per costruire nuove condizioni di vita e migliori prospettive per il futuro. La disponibilità di lavoratori (principalmente lavoratrici), a sua volta, ha alimentato la domanda: il fenomeno può essere anzi visto come un caso esemplare di offerta che ha contribuito in modo decisivo a costruire la propria domanda. Per una persona immigrata in condizione irregolare, nella prima fase di insediamento un lavoro di assistente familiare consente di rispondere a diverse esigenze in una sola volta: un domicilio sicuro, la possibilità di risparmiare buona parte del pur modesto salario, una sostanziale protezione contro eventuali benché improbabili controlli delle autorità. Per di più, l’aspettativa di futuri provvedimenti di regolarizzazione aiuta a tollerare la pesantezza delle condizioni di vita e di lavoro: come è avvenuto in Spagna e in Grecia, la condizione di irregolarità tende a essere considerata come un primo passo di una carriera di insediamento e ‘cittadinizzazione’.

Per molte famiglie di tutta Italia, specialmente quelle con anziani e minori da accudire, è diventata una prassi normale affidare i propri cari a persone provenienti dall’estero, spesso arrivate di recente e prive dei documenti idonei a risiedere e lavorare nel Paese ricevente. Le reti degli immigrati e altre istituzioni mediatrici, come abbiamo notato, hanno favorito l’incontro fra le parti. Si può affermare che nei confronti di certi immigrati in condizione irregolare l’allarme sociale si attenua, mentre si innalza l’accettazione. Si direbbe che le preoccupazioni circa la legalità del soggiorno e l’integrazione sociale degli immigrati cessino quando sono le famiglie autoctone a gestirne l’insediamento. La mancanza di documenti idonei al soggiorno e al lavoro viene allora percepita come un problema minore, a volte persino come un vantaggio. La costruzione cognitiva della pericolosità degli immigrati irregolari si rivela selettiva: molto dura per alcuni, più tollerante per altri, praticamente indifferente, anzi benevola, nei confronti delle donne impegnate in onerose occupazioni assistenziali. I controllori, in un modo o nell’altro, sono obbligati a tenerne conto. Considerazioni sociali, relative all’utilità e alla ‘meritevolezza’ degli immigrati, o viceversa alla loro pericolosità o nocività per il decoro delle città, entrano in gioco, condizionando le pratiche di controllo, trattenimento e deportazione. Non tutti gli immigrati privi dei documenti richiesti sono uguali, e non tutti vengono trattati allo stesso modo.

La tolleranza verso le persone, soprattutto donne, occupate in attività domestiche e assistenziali trova posto in questo schema: malgrado risolute prese di posizione, in pratica è molto raro che vengano arrestate, trattenute ed espulse in qualità di immigrate irregolari. La protezione da parte delle famiglie datrici di lavoro fa da schermo contro misure di controllo già di per sé erratiche, a volte inutilmente crudeli ma in definitiva poco incisive sui grandi numeri. Le sanatorie italiane hanno favorito soprattutto gli immigrati occupati in questo settore; la penultima, nel 2009, era riservata a essi, e l’ultima, nell’autunno 2012, li ha visti come principali beneficiari.

La dimensione politica

In generale nell’esperienza italiana la dimensione politica dell’assunzione della nuova identità di Paese multietnico, recettore di flussi migratori di diversa provenienza e in via di trasformazione nelle sue basi demografiche, è rimasta indietro rispetto alle tendenze del mercato e ai numeri degli insediamenti. Il codice della cittadinanza e la mancata concessione agli immigrati lungo-residenti di diritti politici locali sono le più evidenti dimostrazioni di questo ritardo. Come è noto, le norme italiane sulla cittadinanza domandano ai cittadini non comunitari dieci anni di residenza continuativa per poter presentare domanda di naturalizzazione. La domanda è poi vagliata in modo discrezionale da funzionari ministeriali, che possono valutare in vario modo il livello d’integrazione raggiunto dai richiedenti. Da quando la Grecia ha modificato la sua normativa, si tratta delle leggi più restrittive dell’Europa Occidentale, insieme a quelle del Lussemburgo. Soltanto il matrimonio con cittadini italiani gode di un trattamento preferenziale e ha rappresentato per diversi anni la via maestra per acquisire la cittadinanza nel nostro Paese (Zincone 2006). Inoltre, i discendenti di antichi emigranti italiani possono recuperare agevolmente la cittadinanza, senza che siano richieste loro né particolari competenze linguistiche, né fedine penali immacolate.

La stessa divaricazione si manifesta sul diritto di voto: gli italiani all’estero possono eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, mentre gli immigrati lungo-residenti non votano neppure per l’amministrazione dei comuni in cui risiedono e lavorano da anni. La cittadinanza economica di fatto acquisita dagli immigrati non si è tradotta finora in cittadinanza politica, il che rende più deboli le loro istanze nel mercato del consenso elettorale e favorisce per contro lo sfruttamento di sentimenti xenofobi.

Le difficoltà di accettazione di minoranze avvertite come estranee trova una spiegazione nella percezione di una crescita rapida e abnorme di quella che Steven Vertovec (2007), partendo dal caso britannico, ha definito ‘superdiversità’, specialmente nei contesti più interessati dall’avvento di popolazioni provenienti dall’estero. Il fatto che queste siano state di fatto richiamate e impiegate in modo diffuso non solo dalle imprese, ma anche dalle famiglie, non ha inciso granché sull’accettazione della trasformazione demografica dei territori. Applicando la categoria della ‘superdiversità’, la ‘nuova immigrazione’, ossia l’immigrazione recente, presenta una somma di elementi che la differenziano dai canoni ritenuti normali dalla società ricevente e da ogni precedente esperienza di gestione della complessità sociale: provenienza, lingua, religione, status legale, aspetto fisico formano un mosaico di connotazioni che rende visibile e incombente la percezione di una società sempre più disomogenea. Questa condizione è contraddistinta da un’interazione dinamica fra numerose variabili, riferite a un numero accresciuto di nuovi gruppi di immigrati, piccoli, dispersi, di origine molteplice, connessi transnazionalmente, differenziati sotto il profilo socioeconomico, stratificati dal punto di vista legale.

In questo scenario, soprattutto nei contesti dell’Italia settentrionale contraddistinti da un maggiore afflusso di popolazione straniera, hanno preso forma, come già accennato, misure di politica locale volte a contrastare in vario modo l’insediamento, l’integrazione o l’espressione di esigenze specifiche da parte dei migranti. Questo tipo di interventi sono stati favoriti da un’innovazione istituzionale: nuove norme, inserite nel ‘pacchetto sicurezza’ del 2008 e vivamente richieste dalle autorità locali, hanno attribuito ai sindaci maggiori poteri in materia di sicurezza urbana. Ne è derivata una vasta campagna di introduzione di norme locali che si richiamano a un’idea molto estesa di sicurezza urbana, in cui gli aspetti di contrasto della criminalità si ampliano fino a comprendere la tutela del decoro urbano e la repressione di comportamenti che possono disturbare o infastidire i cittadini. La sicurezza urbana è diventata così il «diritto dei cittadini italiani, (meglio se benestanti e pienamente integrati nella società locale […], a non essere ‘turbati’ dalla presenza, nelle loro piccole patrie, di soggetti ritenuti ‘diversi’» (Manconi, Resta 2010, p. 330).

Ne sono derivate 788 ordinanze, emanate tra l’estate 2008 e quella 2009, per 445 comuni coinvolti, prevalentemente concentrati in Lombardia, Veneto e Friuli, ma con esempi anche in una regione governata dal centrosinistra come l’Emilia-Romagna. I principali ambiti di intervento hanno riguardato prostituzione, consumo di alcool, vandalismo e accattonaggio.

Una classificazione delle ordinanze le suddivide poi in tre gruppi (CITTALIA-Fondazione ANCI Ricerche 2009): ordinanze situazionali, volte a ripristinare «la sicurezza e il decoro» in specifiche aree della città o in determinati momenti; ordinanze comportamentali, miranti a reprimere comportamenti considerati molesti, indecorosi, contrari alla buona educazione; ordinanze rafforzative, finalizzate a potenziare divieti già esistenti, in maniera diretta o indiretta, per es. sanzionando comportamenti correlati con quello che si intende colpire (come alcune ordinanze che, per limitare il commercio ambulante abusivo, hanno vietato il trasporto di borsoni). Molte ordinanze in tal modo hanno preso di mira, direttamente o indirettamente, la componente più povera e sbandata della popolazione immigrata: quella che cerca rifugio in stabili abbandonati, dorme sulle panchine dei parchi, consuma sostanze alcoliche in pubblico, chiede l’elemosina. Altre ordinanze hanno inteso vietare gli assembramenti in determinati luoghi pubblici dove si raccolgono gli immigrati, altre ancora hanno colpito le attività economiche avviate da immigrati, soprattutto quando divengono punti dì incontro dove si radunano gruppi di persone e quando praticano orari prolungati. Non mancano neppure gli interventi che hanno ostacolato la libertà di culto per i musulmani o sanzionato l’uso di veli che nascondono il volto.

Una specifica analisi ha approfondito le misure di politica locale riferite a un contesto regionale circoscritto, la Lombardia (Ambrosini 2012). Sono stati presi in considerazione non solo le ordinanze, che sono prerogativa dei sindaci, senza mediazioni con altre istanze politiche, ma anche altri provvedimenti, adottati democraticamente dalle istituzioni locali a vari livelli, dal governo regionale ai consigli comunali, volti a limitare le prerogative, o a circoscrivere le facoltà, o a reprimere determinati comportamenti dei residenti di origine immigrata. Queste misure possono essere definite ‘politiche locali di esclusione’, intendendo come tali i provvedimenti emanati da autorità locali e miranti a separare gli immigrati dalla componente autoctona della popolazione, istituendo nei loro confronti divieti specifici, anche se impliciti, indiretti o mascherati, introducendo procedure di controllo speciali o limitando il loro accesso a benefici e risorse delle politiche sociali locali. Si tratta quindi di politiche volte a marcare i confini dell’appartenenza legittima alla comunità locale, rafforzando un dualismo tra gli insiders, i membri a pieno titolo (coincidenti con la popolazione autoctona o comunque di nazionalità italiana), e gli outsiders, il cui diritto di residenza tende a essere ridefinito in forme limitate e condizionali. In tal modo, le politiche di esclusione puntano a rassicurare i cittadini autoctoni, unici depositari del diritto di voto, circa la priorità del loro status nei confronti degli outsiders, e a comunicare loro che vengono attivamente difesi dall’‘invasione’ dello spazio urbano, da cui si sentono minacciati. Nello stesso tempo, identificando determinati gruppi, aree urbane o comportamenti come pericolosi, incentivano una domanda di protezione da parte dei cittadini-elettori e si propongono come tutori della sicurezza, del decoro e dell’ordine sociale. Più specificamente, si possono individuare cinque categorie di politiche locali di esclusione:

a) esclusione civile, relativa ad aspetti come la possibilità di iscriversi all’anagrafe o di chiedere l’elemosina;

b) esclusione sociale, riferita all’accesso a determinati benefici come i contributi per i nuovi nati, per l’affitto dell’abitazione, per le spese mediche o scolastiche;

c) esclusione culturale, esemplificata dai divieti relativi all’apertura di luoghi di culto per i musulmani o all’uso di veli che nascondono il volto;

d) esclusione securitaria, comprendente i provvedimenti locali contro l’immigrazione irregolare (in cui trovano posto misure come l’invito a denunciare la presenza di sospetti immigrati irregolari, o i premi agli agenti di polizia urbana che li catturano), oppure contro l’insediamento di famiglie e gruppi rom e sinti;

e) esclusione economica, volta a limitare l’apertura di attività economiche gestite da immigrati (phone centers, kebab). Le politiche di esclusione, pur avendo ottenuto per un certo periodo approvazione e sostegno da parte degli elettori, non hanno però incontrato un percorso di attuazione agevole. Nei casi più evidenti e clamorosi di misure discriminatorie, sono state contrastate dall’Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali (UNAR) e dai prefetti, che hanno la facoltà di chiedere il ritiro delle disposizioni e nei casi più gravi di annullarle.

Più spesso, sono state contestate dal basso da forze sociali schierate in difesa degli immigrati, che hanno dato vita a iniziative di protesta e battaglie legali, spesso coronate da esiti positivi. Varie misure, impugnate da legali vicini all’associazionismo a sostegno degli immigrati, sono state cassate dalla magistratura: per es., le ordinanze contro le velature o quelle che escludevano i figli di cittadini stranieri dai benefici accordati ai nuovi nati. Altre sono rimaste sulla carta, come le numerose ordinanze contro la mendicità. Le politiche di esclusione rappresentano quindi un terreno di conflitto politico e mediatico, controverso e fluido, in cui si succedono azioni e reazioni, annunci e smentite, sortite, ritirate, nuovi attacchi.

Da più parti è stato peraltro sottolineato il carattere dimostrativo, squisitamente politico, di iniziative del genere: lanciare un messaggio agli elettori, mostrare che le loro preoccupazioni e domande di protezione sono condivise dai governi locali, senza una particolare attenzione all’attuazione dei provvedimenti e quindi ai loro esiti. Per le stesse ragioni, l’influenza culturale di queste campagne non è stata trascurabile e i suoi effetti devono essere ancora pienamente valutati.