Leviatano

Leviatano

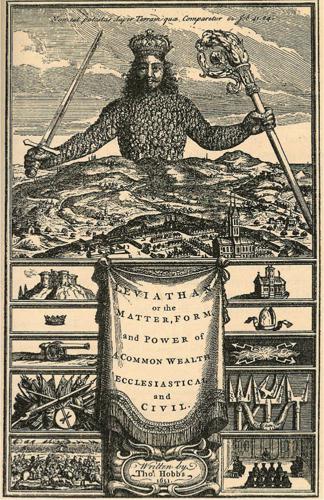

È il grande mostro di cui più volte parla la Bibbia. T. Hobbes chiamò così lo Stato politico (Leviathan, 1651), a significare il carattere di un dio mortale che domina i comportamenti umani e tutto decide per loro. Lo Stato politico è frutto del contratto sociale, attraverso cui gli individui escono dalla continua belligeranza tra loro (propria dello Stato di natura) per avere pace e sicurezza. Questo però presuppone che tutti, senza eccezione, rispettino le leggi. Perciò, lo Stato deve dominare gli individui e non consentire comportamenti arbitrari. Il suo potere è totale, assoluto e irrevocabile. Le leggi non derivano la loro legittimità dalla ragione né dalla natura, ma dalla stessa volontà dello Stato. Tuttavia, questa concezione è profondamente diversa da quella che difendeva, a quell’epoca, l’assolutismo regio per diritto divino. Il L. di Hobbes non è imposto dal carattere sacro del potere; esso è frutto di una libera rinuncia delle persone ai propri diritti naturali, eccetto il diritto all’esistenza. Questa rinuncia è fatta non per dovere morale, imposto dall’alto o dalla propria coscienza, bensì sulla base di un calcolo razionale di convenienza (N. Bobbio, Thomas Hobbes, in Storia delle dottrine politiche, economiche e sociali, 1980). Nella raffinata e complessa cultura della seconda metà del 17° sec. (fatta di mercantilisti, libertini, giansenisti, moralisti), Hobbes – e in misura minore il machiavellismo e R. Descartes – diffondevano l’idea fondamentale che l’uomo civile non reprime le proprie passioni in nome della virtù e della rinuncia, ma impara a soddisfarle in modo indiretto. L’individuo hobbesiano non cessa di reclamare il proprio diritto naturale a tutto ciò che desidera, cioè il proprio interesse, ma lo persegue accettando di disciplinare le proprie passioni e di limitarle in modo che siano compatibili con gli interessi degli altri. Questa è la grande differenza con l’atteggiamento premoderno verso le passioni. Gli antichi e i medievali volevano reprimere le passioni, ritenute fondamentalmente negative, in nome di un comportamento guidato dalla ragione o dalla virtù. I moderni, da M.E. Montaigne a Hobbes, vogliono regolare razionalmente la tendenza a seguire le passioni, senza reprimerla. Come spiega A.O. Hirschman (1977), l’interesse per sé, o amor proprio, è il punto di congiunzione tra passioni e razionalità; è la passione razionalmente guidata. Ma esso è anche la base della nuova economia. Sull’interesse si costruiscono la dignità del lavoro, la liceità dell’arricchimento e l’etica del profitto, cioè i fattori che costruiscono lo sviluppo economico. Proprio questi elementi, presenti empiricamente negli scritti mercantilisti, troveranno legittimità nel L. di Hobbes che è in armonia con lo sviluppo economico guidato dallo Stato e propugnato dai mercantilisti.