Macedonia

Vedi Macedonia dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

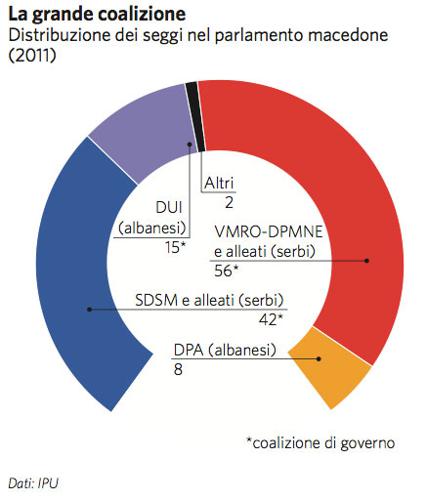

Fino al 1991 la Repubblica di Macedonia ha costituito una delle sei Repubbliche Federate Socialiste della Iugoslavia, e negli anni Novanta fu l’unica tra queste la cui secessione non causò un conflitto armato, ma avvenne pacificamente (solo nel 2006 seguirà il caso del Montenegro). La sua posizione centrale nei Balcani e le recenti dinamiche regionali hanno però portato la Macedonia ad avere relazioni tese con tutti i paesi confinanti (la Serbia, la Grecia, l’Albania e la Bulgaria) e, al suo interno, hanno causato scontri interetnici. La Macedonia è una repubblica parlamentare a struttura unicamerale, con un’Assemblea nazionale composta da 120 deputati che restano in carica per quattro anni. Il presidente, eletto direttamente dal popolo, ricopre un incarico sostanzialmente cerimoniale. Il sistema politico interno ruota sin dall’indipendenza attorno all’alternanza tra due coalizioni di governo, entrambe composte da partiti appartenenti alle due etnie predominanti nel paese – quella macedone e quella albanese. Le coalizioni sono separate tra loro da una componente ideologica: da una parte si trova l’alleanza nazionalista guidata dal Vmro-Dpmne (Organizzazione rivoluzionaria interna della Macedonia – Partito democratico per l’unità nazionale macedone), oggi al governo con il premier Nikola Gruevski; dall’altra il gruppo guidato dai socialisti del Sdsm (Unione social-democratica di Macedonia), eredi del partito comunista della Iugoslavia all’epoca di Tito.

Sin dal settembre del 1991, quando un referendum sancì l’indipendenza del paese (subito riconosciuta dalla Bulgaria), la frattura tra la maggioranza macedone e la forte minoranza albanese presente sul territorio acquistò nuova rilevanza. Gli Albanesi infatti boicottarono il voto, organizzarono un proprio referendum sull’autodeterminazione e proclamarono di conseguenza la nascita della Repubblica di Ilirida, obbligando le Nazioni Unite a schierare truppe di interposizione che ripristinarono lo status quo e impedirono la secessione e la guerra. Durante l’intervento aereo della Nato in Kosovo, nel 1999, circa 350.000 Albanesi fuggirono dai territori meridionali della ex Iugoslavia per riparare nel nord della Macedonia. La creazione di un protettorato in Kosovo sotto tutela internazionale incoraggiò la formazione di una fazione dell’Uçk (l’Esercito di liberazione nazionale del Kosovo) da parte degli Albanesi in Macedonia che, attivo tra il 2000 e il 2001, organizzò un’insurrezione armata e portò il paese a una guerra civile, seppur di breve durata. Nell’agosto 2001 la firma degli Accordi di pace di Ohrid, che includevano alcune clausole a tutela della minoranza albanese, condusse al definitivo disarmo dell’Uçk. Tuttavia, ad oggi la polarizzazione etnica persiste e costituisce il più grave pericolo per la stabilità politica interna.

Le relazioni esterne della Macedonia non dipendono però esclusivamente dai suoi rapporti con il Kosovo, che oggi Skopje riconosce come stato indipendente. Sin dalla creazione dello stato macedone, infatti, la Grecia ha rifiutato di riconoscerne l’esistenza finché esso non avesse mutato il suo nome, temendo che la neonata Repubblica di Macedonia potesse reclamare i territori della provincia di Macedonia, la seconda regione più popolosa della Grecia. Ancora oggi la disputa sul nome del paese impedisce alla Macedonia di fare il suo ingresso nella Nato e nell’Unione Europea (Eu). Con quest’ultima è in vigore dal 2004 un accordo di stabilizzazione e associazione.

Anche le relazioni con la Bulgaria, decisamente migliorate dall’inizio del governo Gruevski, hanno attraversato periodi di tensione per il riconoscimento della reale separazione etnica tra il popolo bulgaro e quello macedone, che Sofia continua a non riconoscere, ritenendo i Macedoni un sottogruppo dell’etnia bulgara.

Popolazione, società e diritti

Stando al più recente censo, nel 2002 in Macedonia il 64% della popolazione era di etnia macedone e il 25% di etnia albanese; seguivano Turchi (4%), Rom (3%) e Serbi (2%). Skopje, la capitale, è a maggioranza macedone, ma si trova in una regione a forte composizione albanese. Il censo confermò inoltre che la popolazione albanese aveva superato la soglia demografica stabilita dagli Accordi di pace di Ohrid del 2001 perché la loro lingua potesse essere considerata ufficiale, accanto al macedone. Tuttavia, tale riconoscimento tarda ancora a essere sancito da un atto istituzionale.

Dal punto di vista religioso la popolazione macedone è composta in massima parte da cristiano-ortodossi, mentre gli Albanesi sono quasi tutti musulmani. Dal 1967 la Chiesa ortodossa macedone è autocefala (non riconosce cioè l’autorità della Chiesa ortodossa serba), e per questo nel paese si sviluppano tensioni periodiche tra gli appartenenti all’ortodossia serba e quelli di confessione macedone.

I rapporti tra Albanesi e Macedoni restano notevolmente polarizzati. Molti Macedoni nutrono ancora forti riserve nei confronti della minoranza albanese, e si registrano periodici episodi di violenza. D’altro canto, buona parte degli Albanesi condivide sentimenti ultranazionalisti, come dimostrato dalla preminenza del partito albanese Dui (Unione democratica per l’integrazione), gemmazione politica dell’Uçk. Proprio i complessi rapporti tra Albanesi e Macedoni hanno richiesto l’adozione in Parlamento di una procedura decisionale più gravosa rispetto alla maggioranza semplice, nei casi in cui l’argomento trattato abbia rilevanza etnica (il ‘principio Badinter’). Poiché dal 2006 il Dui, primo partito albanese, non fa parte della coalizione eletta (al suo posto vi è il Dpa, il Partito democratico albanese), le decisioni sulle minoranze restano bloccate, e la disaffezione nei confronti della politica ha condotto a un costante aumento della violenza interetnica, come testimoniato dagli scontri etnici avvenuti nella primavera del 2012.

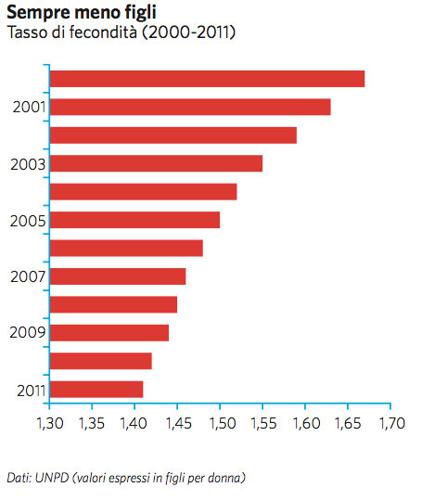

Altri problemi sociali che gravano sul paese sono un tasso di fecondità declinante, e di conseguenza una popolazione in diminuzione, e la diffusa percezione di corruzione cha caratterizza il sistema partitico. L’Eu ha fortemente criticato l’esteso utilizzo dello spoils system (ovvero la pratica di licenziamento dei dirigenti chiave della pubblica amministrazione all’atto dell’insediamento di un nuovo governo, che vi sostituisce funzionari a sé vicini) e del voto di scambio, così come la forte politicizzazione del sistema giudiziario. Infine, le organizzazioni criminali del paese sarebbero oggi capillari, potenti, e manterrebbero costanti contatti a livello regionale con le mafie dei paesi vicini al fine di coordinare i traffici illeciti.

Economia ed energia

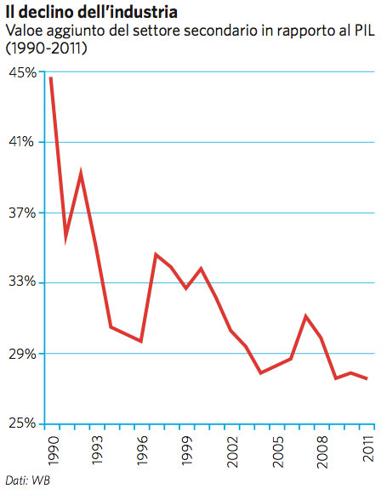

L’economia macedone è molto piccola e tra i paesi balcanici è più grande solo di quella kosovara. Il pil pro capite è tuttavia paragonabile a quello detenuto da buona parte degli abitanti della regione (albanesi, serbi e bosniaci). La Macedonia era fortemente integrata con le altre Repubbliche Federate Socialiste dell’ex Iugoslavia, sia da un punto di vista economico, sia sotto il profilo infrastrutturale, e la differenziazione produttiva l’aveva condotta a specializzarsi nella siderurgia e nella lavorazione dei metalli – destinati in gran parte ai cantieri navali croati. Dalla sua indipendenza ad oggi il paese ha perciò sofferto di un notevole problema di diversificazione industriale. Il sistema dei trasporti era inoltre pensato per la vendita e la distribuzione verso l’interno della Federazione. Per questo, se nel 1990 l’industria produceva beni per un valore equivalente al 45% del pil, nel 2011 il peso dell’industria nell’economia si era ridotto a circa il 27% del pil, dopo aver conosciuto una debole ripresa nel corso del biennio 2008-09.

Alla crisi economica provocata dalla frammentazione della Iugoslavia in diversi stati indipendenti hanno fatto seguito, nella seconda metà degli anni Novanta, una crisi di iperinflazione, risolta solo grazie all’intervento del Fondo monetario internazionale (Imf), e un’ulteriore recessione provocata dalla guerra civile – che bloccò la produzione e produsse un aumento delle spese statali destinate alla difesa. Ancora oggi la disoccupazione supera il 30% della forza lavoro attiva, una delle cifre più alte al mondo.

Gli aspetti positivi dell’economia macedone consistono invece nel basso debito pubblico e nella crescente integrazione con i mercati mondiali. Dal 2001 è infatti in vigore un accordo di stabilizzazione con l’Eu, che garantisce al paese accesso senza dazi ai mercati europei, mentre dal 2003 la Macedonia è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Il paese riceve inoltre costante assistenza finanziaria da parte dell’Eu, pari nel 2012 a 102 milioni di euro.

La piccola economica macedone sta anche conoscendo uno sviluppo costante, interrottosi (-0,9%) solo nel 2009 a causa della difficile situazione internazionale. Dal 2010, il paese è tornato a crescere (1,2% nel 2012) e le previsioni per i prossimi anni sono di un’espansione annua superiore al 2%. Nonostante gli investimenti e la crescita, le rimesse (pari a oltre il 3% del pil) continueranno a giocare un ruolo importante nella stabilità economica macedone.

Trattandosi di un paese senza accesso al mare, la Macedonia dipende dai suoi vicini per assicurarsi uno sbocco sulle principali rotte commerciali mondiali. Se sono buoni i collegamenti nord-sud, restano invece problematici quelli est-ovest con Albania e Bulgaria. Per questo motivo il paese ripone molte speranze negli investimenti programmati dall’Eu per la costruzione del cosiddetto Corridoio paneuropeo 8 delle reti di trasporto, che dovrebbe collegare il Mar Nero all’Adriatico.

Proprio perché non ha accesso al mare, la Macedonia deve inoltre affidarsi in maniera significativa ai suoi vicini anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia. L’oleodotto più importante è quello che la collega a Salonicco, in Grecia, capace di trasportare l’equivalente di 50.000 barili di petrolio al giorno. Anche sotto il profilo energetico, le infrastrutture più promettenti sembrano quelle con direttrice est-ovest.

In funzione delle futura espansione della capacità di esportazione del greggio centrasiatico attraverso il Mar Nero è infatti previsto un progetto di oleodotto che consenta di aggirare il Bosforo attraversando i Balcani meridionali. L’infrastruttura, chiamata Ambo, avrebbe una capacità di ben 750.000 barili al giorno e dovrebbe collegare il porto bulgaro di Burgas con il porto albanese di Vlorë, transitando per il territorio macedone. Le prospettive di realizzazione dell’infrastruttura dipendono tuttavia in misura significativa dalla disponibilità dei capitali necessari a finanziare la costruzione.

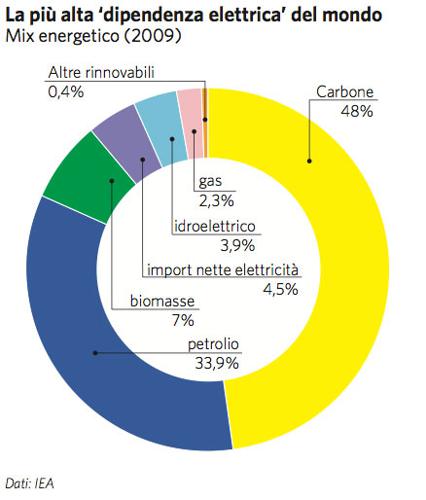

La realizzazione dell’oleodotto Ambo consentirebbe alla Macedonia di aumentare la diversificazione dei propri approvvigionamenti e soprattutto di incassare i diritti di transito, fondamentali per riequilibrare almeno in parte i passivi di bilancia commerciale derivanti dall’altissimo livello di dipendenza del paese dalle importazioni energetiche. Il mix energetico macedone è dominato dal carbone (quasi metà dei consumi) e nei prossimi anni è probabile una crescente diversificazione a favore del gas naturale, soprattutto dopo la realizzazione nell’area balcanica dei grandi gasdotti internazionali destinati a trasportare il gas russo e azerbaigiano sui mercati Eu.

Difesa e sicurezza

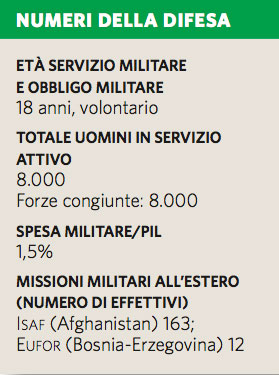

La Macedonia dispone di un personale di sicurezza di circa 16.000 unità, di cui 8000 sono forze di polizia e altri 8000 militari. Il numero di questi ultimi è calato progressivamente, da un massimo di 25.000 all’inizio degli anni Novanta. Nel 2006, inoltre, la Macedonia è stata il primo paese della regione balcanica (seguita pochi mesi più tardi dal Montenegro) ad abolire la leva obbligatoria e a creare un esercito interamente composto da professionisti.

L’esercito, costituito ufficialmente nel 1992, era inizialmente orientato a fornire un’adeguata capacità di autodifesa rispetto alle minacce di aggressione provenienti da nord, ma in seguito ha dovuto affrontare i nuovi problemi originati dalle relazioni con il Kosovo sotto tutela internazionale e l’insurrezione interna del 2000-01. I rapporti con la minoranza albanese in Macedonia, da sempre delicati, sono stati regolati dall’Accordo di pace del 2001: tra le sue disposizioni è previsto che una parte delle forze di sicurezza macedoni debba essere di etnia albanese (oggi due generali su dieci sono albanesi). Anche la nomina dei capi di polizia nelle municipalità a maggioranza albanese dovrebbe essere delegata agli enti locali, sebbene il governo abbia cercato di porre una serie di vincoli a tale disposizione.

A livello internazionale, nonostante il veto opposto dalla Grecia continui a inficiare le possibilità di ingresso della Macedonia nella Nato, il paese ha coordinato sin dal 2003 alcune delle sue attività militari con l’Albania e la Croazia (ammesse nell’Alleanza atlantica nel 2009) e oggi continua a ricevere aiuti e sostegno militare da parte degli Stati Uniti. A testimonianza dell’impegno diretto di Skopje nelle missioni Nato, la Macedonia partecipa attualmente alla missione Isaf in Afghanistan con 163 effettivi.

Le dispute sul nome: Grecia e Macedonia tra guerra, filologia e storia

La controversia con la Grecia sul nome dello stato di Macedonia, sorta sin dalla dichiarazione d’indipendenza di quest’ultima dalla Iugoslavia, non ha mai abbandonato le relazioni tra Atene e Skopje e continua a pregiudicare la vita internazionale di quest’ultima. Una disputa di questo tipo non fa che sottolineare quanto i rapporti tra i paesi balcanici siano strettamente condizionati da una certa ‘geopolitica della memoria’: un processo nel quale le rivendicazioni territoriali si saldano con le mitologie nazionali originate dai movimenti indipendentisti, creando nuovi irredentismi, nuove diffidenze e nuovi rancori, o riportando alla luce controversie precedentemente sepolte o congelate.

Nel caso in questione, la Grecia sostiene che la denominazione ‘Repubblica di Macedonia’ sottintenda una rivendicazione territoriale su tutta o parte della provincia greca di Macedonia. Anche la prima bandiera macedone, sulla quale campeggiava il sole di Vergina (un sole a sedici punte), simbolo della Macedonia di Alessandro Magno, costituiva per la Grecia una prova dell’at- teggiamento revisionista della Macedonia. In conseguenza di questa controversia, nell’aprile 1993 la Macedonia fu costretta ad accedere alle Nazioni Unite con il nome di Fyrom (acronimo di Former Yugoslav Republic of Macedonia), denominazione oggi riconosciuta da tutti i principali attori statuali e sovranazionali, fatta eccezione per la Turchia. Non ritenendo soddisfatte tutte le sue richieste, nel 1994 la Grecia impose un embargo al paese. La mediazione delle Nazioni Unite convinse la Macedonia a rivedere parte della sua Costituzione e a mutare la bandiera in un sole a otto punte. Le nuove condizioni placarono le proteste greche e nel 1996 i due paesi stabilirono relazioni diplomatiche. Da quel momento, tuttavia, le parti hanno compiuto ben pochi passi avanti. Da una lato, infatti, la Grecia continua ancora oggi a esercitare il suo potere di veto sull’ingresso della Macedonia nell’Unione Europea e nella Nato; dall’altro, l’attuale primo ministro macedone Gruevski sostiene che il suo paese non rinuncerà mai al suo diritto di darsi il nome di Repubblica di Macedonia, riconosciutogli nel 2004 anche dagli Stati Uniti.