Nuoto

Nuoto

Il nuoto è l'insieme dei movimenti che consentono al corpo immerso nell'acqua di mantenersi a galla e di avanzare. Per i Mammiferi terrestri rappresenta un sistema di locomozione poco naturale, al quale fare ricorso solamente in caso di necessità; alcuni di essi, tuttavia, sono per istinto buoni nuotatori in quanto in acqua non fanno che ripetere i movimenti utilizzati nella loro normale deambulazione. L'uomo, invece, nuota con relativa sicurezza e per una certa durata solo dopo un addestramento prolungato, dovendo compiere movimenti del tutto diversi da quelli cui è abituato.

l. Cenni storici

Dalle numerose raffigurazioni su reperti archeologici si possono desumere notizie riguardo alle tecniche di nuoto usate nell’antichità: per es. nel bassorilievo proveniente da Nimrud e risalente al 9° secolo a.C., nel quale sono rappresentati i guerrieri di Assurnasirpal II nell’atto di attraversare l’Eufrate, la posizione di uno dei personaggi fa supporre che i movimenti dovessero essere molto simili a quelli dell’attuale crawl. Il nuoto, anche se non era inserito nel programma delle Olimpiadi, era largamente diffuso in Grecia, come in altre civiltà antiche; ancora di più ebbe diffusione presso i Romani che ne promossero la pratica a fini educativi e militari.

Nel Medioevo sono attestate gare di remi e di nuoto, pur essendo la pratica natatoria piuttosto limitata. Essa riprese invece con rinnovata intensità a partire dal 15° e 16° secolo e diversi trattati specifici ne testimoniano il crescente interesse anche per i suoi aspetti fisiologici. In particolare, l’opera in latino di E. Digby, De arte natandi, del 1587, può essere considerata il primo vero trattato di nuoto: presenta infatti quaranta immagini esplicative delle tecniche più diffuse all’epoca. Si possono, inoltre, ricordare The compleat swimmer di W. Percy (1658), L’art de nager di T. Melchisdech (1696), L’uomo galleggiante, ossia l’arte ragionata del nuoto di O. de Bernardi (1794).

La ricerca consapevole di una tecnica, o nuotata, al tempo stesso economica ed efficace prende impulso dall’attività agonistica organizzata.

I primi campionati nazionali di nuoto sono quelli australiani (1846), seguiti da quelli inglesi (1869), statunitensi (1877), tedeschi (1882), francesi (1899) e italiani (1900). Viene in tal modo perfezionata la nuotata sul fianco, over arm side stroke, od over, di cui è una variante più veloce il trudgen, introdotto in Inghilterra da J. Trudgen nel 1873; successivamente si diffonde il crawl, portato in Europa dall’australiano R. Cavill nel 1902.

Stili di nuoto

Gli stili di nuoto moderni sono: il crawl, il dorso, la rana, la farfalla e il delfino.

Nel crawl (detto anche stile libero perché è quello universalmente adottato, per la sua maggiore velocità, nelle gare appunto di stile libero), la bracciata è lunga con movimento eguale e alternato di entrambe le braccia; il braccio si piega sotto il petto con un’angolazione di circa 90° nella fase di trazione e si distende quindi completamente prima della fase di recupero in aria. Le gambe eseguono una veloce battuta alternata con spinta dall’alto in basso, in sincronia con il movimento delle braccia, che serve essenzialmente a stabilizzare il corpo mantenendo la corretta posizione orizzontale. La respirazione avviene lateralmente con una leggera rotazione della testa verso il braccio che sta passando sott’acqua. Come già accennato, è lo stile di nuoto più veloce quando la coordinazione di tutti i movimenti è esatta.

Nel dorso il nuotatore è supino sull’acqua con le gambe leggermente affondate rispetto alle spalle; il bacino viene mantenuto in superficie allo scopo di evitare la resistenza frontale della schiena. Le braccia si alternano entrando tese in acqua, poi si allargano verso l’esterno e, con il gomito piegato, compiono un percorso simile a una ‘S’ rovesciata; il braccio piegato ha più forza e più velocità rispetto a quello teso nella trazione. La battuta delle gambe è molto stretta e veloce, come nel crawl, la spinta però avviene dal basso verso l’alto. Anche nel dorso, la battuta, oltre a svolgere una funzione propulsiva, tende a stabilizzare i movimenti laterali del corpo nella parte finale della trazione delle braccia.

Nel nuoto a rana il corpo poggia sul petto, le spalle sono tenute orizzontali sull’acqua e la progressione avviene attraverso movimenti simmetrici e simultanei di apertura e chiusura delle braccia e delle gambe: le mani, partendo dal petto, si allungano insieme in avanti e si riportano poi al petto con un movimento di estensione laterale delle braccia; le gambe compiono un analogo movimento laterale. La respirazione avviene al termine dell’azione propulsiva delle braccia, quando le spalle sono proiettate in avanti e il nuotatore può fare emergere la bocca senza però alterare troppo l’assetto del corpo. L’esatta coordinazione delle braccia e delle gambe per alternare le due fasi propulsive è fondamentale. La rana è l’unico stile in cui la spinta delle gambe contribuisce in misura maggiore delle braccia all’avanzamento.

Nel nuoto a farfalla le braccia tese vengono portate simultaneamente in avanti al di sopra della superficie dell’acqua ed entrano in acqua con larghezza eguale a quella delle spalle; la trazione avviene diagonalmente verso l’esterno. Il movimento delle gambe è lo stesso del nuoto a rana. Per la respirazione il nuotatore, sfruttando il naturale avanzamento e innalzamento delle spalle al termine dell’azione subacquea delle braccia, solleva la testa in avanti con un’ipertensione del collo; generalmente si effettua una respirazione ogni due bracciate. Il delfino si distingue dal nuoto a farfalla per l’azione delle gambe: un colpo vigoroso dall’alto in basso a gambe giunte. La nuotata completa prevede due colpi di gambe per ogni bracciata. Questo stile è più veloce, ma anche più faticoso rispetto al precedente e nelle gare a farfalla ne è consentito un uso parziale.

Costo energetico

Il costo energetico, o energia dissipata, è rappresentato dal consumo metabolico basale e dall’energia richiesta per l’esercizio. Poiché la densità dell’acqua, che è di circa 800 volte superiore a quella dell’aria, determina una forte resistenza all’avanzamento, il costo energetico del nuoto è assai elevato, pari, per es., a 5 volte quello della marcia; aumenta con legge di potenza all’aumentare della velocità: da 0,98 kJ/m alla velocità di 1,1 m/s a 1,7 kJ/m alla velocità di 1,8 m/s. Un fattore che influisce fortemente sul costo energetico è costituito dall’abilità del nuotatore, poiché l’atleta di buon livello ha una tecnica di progressione più economica, che gli consente di ottenere velocità più elevate con lo stesso dispendio energetico: è stato calcolato che, a qualsiasi velocità, il costo per unità di percorso nei nuotatori di élite è pari al 50% di quello dei nuotatori di livello medio.

Nel nuoto, l’avanzamento del corpo è dovuto alla reazione che l’acqua, spinta indietro dalla forza esercitata su di essa dalle varie parti del corpo in movimento - sostanzialmente le braccia, le mani e le gambe -, esercita su queste stesse parti, ed è imputabile alla vischiosità del fluido, così come nella camminata o nella corsa l’avanzamento dipende dall’attrito opposto dal suolo alla spinta del piede di appoggio. Peraltro, dal momento che l’entità della forza vischiosa è funzione della velocità del moto relativo tra le parti, si spiega, da un lato, la crescita del costo energetico all’aumentare della velocità di avanzamento, e, dall’altro, anche l’aumento del rendimento.

Per quanto riguarda gli stili, il più economico è il crawl, seguito di poco dal dorso; rana, farfalla e delfino risultano più costosi del 50% circa. Nei nuotatori di modesto livello tecnico, tuttavia, a bassa velocità (compresa tra 0,3 e 0,5 m/s), il costo energetico della rana risulta pari al 60% circa del costo del crawl; ciò probabilmente dipende dal fatto che la rana è una tecnica più spontanea e quindi la nuotata risulta complessivamente maggiormente efficiente.

Il corpo umano immerso in acqua è sottoposto, oltre che al proprio peso, a una spinta verso l’alto, detta di Archimede, e dovuta alla risultante delle forze di pressione idrostatica che si esercitano sulla sua superficie; complessivamente, la forza totale è diretta verso l’alto ed è maggiore a livello dei polmoni che sono pieni d’aria e tendono a galleggiare, mentre i piedi tendono ad affondare perché più pesanti dell’acqua. Il risultato è un momento di torsione che, in assenza di altre forze, porterebbe il corpo in posizione verticale. Una parte dell’energia totale spesa dal nuotatore serve a mantenere la posizione orizzontale, ovvero quella che risulta idrodinamicamente più favorevole. In tale circostanza la donna è favorita rispetto all’uomo, a causa della sua minore densità corporea (il ‘peso’ dei piedi in acqua è circa la metà di quello degli uomini) e della diversa distribuzione delle masse muscolari e del grasso corporeo (più leggero in acqua), che, nel sesso femminile, normalmente, è più abbondante a livello di natiche, fianchi e cosce. La maggiore spinta al galleggiamento implica un minor dispendio energetico per il mantenimento della posizione orizzontale in acqua, e quindi una diminuzione del costo energetico totale: per es., nel crawl è del 20% circa inferiore nella donna rispetto all’uomo. L’influenza dei fattori antropometrici è confermata dal fatto che il costo energetico del nuoto è uguale in maschi e femmine fino alla pubertà, momento in cui si stabiliscono le differenze in questione.

Anche il costo dei meccanismi di termoregolazione determina un aumento del dispendio energetico totale. Infatti la temperatura cutanea scende progressivamente con l’immersione in acqua e già dopo pochi minuti differisce di meno di 1 °C da quella dell’acqua. Tale raffreddamento varia a seconda del peso corporeo, risultando più intenso e veloce nei soggetti magri. Per tale motivo durante le prove di lunga distanza, nelle quali il processo di ipotermia non è contrastato dal movimento, essendo l’intensità dell’esercizio necessariamente submassimale, la lunga permanenza in acqua può portare i soggetti più magri a terminare la gara con una temperatura corporea inferiore a 36 °C.

Rendimento

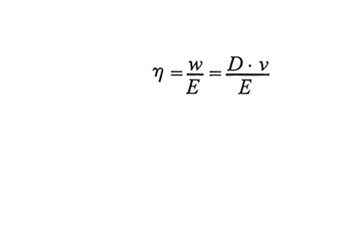

Apposite apparecchiature permettono di determinare la forza frenante (D) e il costo energetico (E), e di calcolare quindi il rendimento del nuoto (g) con la seguente

dove w esprime la potenza meccanica sviluppata dal nuotatore e v è la velocità raggiunta. È da notare che il rendimento è relativamente basso anche nei Pesci, raggiungendo il 20-25% a velocità ottimale solo per i nuotatori migliori, come lo squalo e il delfino.

Il rendimento aumenta con la velocità: nel crawl, misurato in un gruppo di nuotatori di medio livello, risulta pari al 4% circa alla velocità di 0,6 m/s (2,16 km/h) e raggiunge l’8% circa alla velocità di 1,9 m/s (6,04 km/h). I valori misurati per le altre tecniche di nuoto non si discostano significativamente da questi. Può risultare interessante il raffronto con la corsa in piano (v. corsa): anche in questo caso il rendimento aumenta in modo pressoché lineare con la velocità, da 50% circa alla velocità di 2,8 m/s (10 km/h) a 70% circa alla velocità di 9 m/s (32,4 km/h); è da sottolineare, che nella corsa, valori così elevati, superiori ai massimi che si osservano nella trasformazione di energia chimica in lavoro meccanico a livello della contrazione muscolare, sono dovuti al massiccio recupero di energia elastica.

Il basso rendimento del nuoto dipende anche dalla scarsa azione propulsiva degli arti inferiori. Nel crawl, la propulsione con i soli arti inferiori comporta un dispendio energetico da due a quattro volte superiore a quello con le sole braccia. Per questo motivo, come già accennato precedentemente, sulle lunghe distanze, i nuotatori tendono a usare gli arti inferiori unicamente allo scopo di equilibrare il movimento e di stabilizzare la posizione del corpo in acqua, in modo da ridurre il dispendio energetico senza penalizzare eccessivamente la velocità. L’efficacia degli arti inferiori può essere migliorata con l’uso delle pinne, nel qual caso il rendimento raggiunge valori del 16-18% circa.

Il basso rendimento e l’alto costo energetico limitano molto il livello delle prestazioni nel nuoto; mentre nella corsa in piano il primato mondiale maschile dei 100 m è di 9,79 s, nel nuoto quello dei 100 m stile libero è di 48,21 s, quello dei 100 m a farfalla 51,81 s, quello dei 100 m a dorso 53, 86 s, e dei 100 m a rana 60,6 s (dicembre 1999).

Bibliografia

p.e. pampero, La locomozione umana su terra, in acqua, in aria. Fatti e teorie, Milano, Edi-Ermes, 1985.

f. saibene, b. bassi, g. cortili, Fisiologia e psicologia dello sport, Milano, Mondadori, 1986.