organismi geneticamente modificati

organismi geneticamente modificati

Esseri viventi ottenuti modificando il DNA

Le biotecnologie permettono di modificare il DNA di piante e animali, creando esseri viventi con caratteristiche nuove, detti organismi geneticamente modificati (OGM). Gli animali geneticamente modificati sono usati soprattutto nella ricerca medica; le piante modificate geneticamente e i loro frutti finiscono invece anche nel nostro piatto. È molto accesa la discussione tra gli addetti ai lavori se gli OGM siano o no nocivi alla salute umana.Il problema, assai complesso, è ancora del tutto aperto

Cosa sono

Pomodori sempre freschi, piante che producono medicine e vaccini, riso di colore rosso, ricco di vitamina A. Sono soltanto alcuni dei vegetali che i ricercatori hanno ‘fabbricato’ in laboratorio grazie all’ingegneria genetica. Nel loro complesso, queste piante (e molte altre, ottenute sempre con le tecniche che permettono di modificare il DNA) vanno sotto il nome di organismi geneticamente modificati, od OGM.

Se con questa sigla ci si riferisce di solito al regno vegetale, sono in realtà OGM anche animali o batteri ottenuti per manipolazione genetica del loro DNA. Generalmente, si indicano come OGM tutti gli esseri viventi il cui DNA è stato modificato con l’introduzione di un gene appartenente a un’altra specie, anche se tecnicamente dovrebbero essere chiamati organismi transgenici.

L’intervento sul DNA permette di conferire all’organismo modificato una o più caratteristiche assenti in quello originario: per esempio, nelle piante di mais viene inserito il gene di un batterio che produce una sostanza letale per un parassita (la piralide) che si nutre delle sue foglie.

Animali OGM per la ricerca medica

Nei laboratori, gli animali geneticamente modificati (quasi sempre topi o ratti) vengono utilizzati per scoprire e per sperimentare nuovi farmaci. Per esempio, sono stati creati topi che si ammalano di malattie molto simili a quelle dell’uomo, come il morbo di Alzheimer o certi tipi di tumori. Studiare come questi animali reagiscono alle cure con farmaci in via di sperimentazione permette di valutare l’efficacia di nuove terapie. Inoltre, si può analizzare come la malattia si sviluppa negli animali per capire aspetti importanti della malattia nell’uomo.

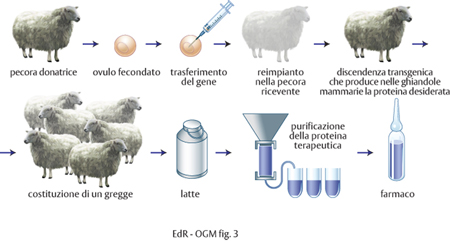

Gli OGM potrebbero essere utili alla medicina anche in un altro modo. Da qualche anno, le industrie che si occupano di biotecnologie stanno cercando di modificare il DNA di animali da allevamento, in modo tale che nel loro latte o nelle uova (se si tratta di galline) siano presenti farmaci utili all’uomo. Per esempio, si studia il modo di far produrre a capre e pecore latte che contenga l’ormone della crescita (v. fig.), usato per curare alcune forme di nanismo, oppure l’insulina per i diabetici (entrambe le sostanze, peraltro, sono già ottenute a partire da batteri il cui genoma è stato modificato con le biotecnologie). Per il momento però queste tecniche sono troppo costose e c’è chi sostiene che proprio per questo non vedranno mai la luce.

Salmoni giganti e maiali allo spinacio

La stragrande maggioranza degli animali geneticamente modificati viene utilizzata per aiutare la ricerca medica. Ma c’è anche chi sta pensando di applicare l’ingegneria genetica al mondo dell’industria alimentare della carne e del pesce. Per esempio, una compagnia statunitense sta cercando di mettere in commercio un tipo di salmone nel cui DNA è stato inserito un gene dell'ormone della crescita, che lo fa crescere tre volte più velocemente del normale. In Giappone invece è stato creato un maiale che contiene un gene dello spinacio in grado di trasformare i grassi saturi contenuti nella carne di tale animale in grassi insaturi, che secondo il parere dei medici sono meno dannosi per la salute umana.

Fino a oggi però nessun animale modificato geneticamente è mai diventato cibo per l’uomo. Infatti, secondo alcuni ricercatori queste tecnologie potrebbero casualmente creare prodotti che danneggiano la salute (per esempio, nuovi allergeni). Per il salmone gigante, si teme anche che una fuga dagli allevamenti di questo pesce particolarmente vorace potrebbe mettere in pericolo il salmone selvatico, più piccolo e meno forte.

Le coltivazioni di piante OGM

Le piante geneticamente modificate invece sono in commercio in molti paesi del mondo. Il primo organismo geneticamente modificato a comparire sugli scaffali dei supermercati (negli Stati Uniti) è stato il pomodoro Flavr savr, nel 1994.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, però, le industrie biotecnologiche hanno iniziato a produrre e a mettere in vendita diversi OGM e oggi sono modificati geneticamente il 56% della soia che si coltiva nel mondo, il 28% del cotone, il 19% della colza e il 14% del mais. I campi in cui si producono queste piante sono diffusi soprattutto nel continente americano: al primo posto ci sono gli Stati Uniti, poi l’Argentina. Seguono il Canada e il Brasile; ogni anno la superficie coltivata a OGM aumenta.

Quasi sempre, le modifiche genetiche hanno uno dei seguenti obiettivi: rendere la pianta invulnerabile a un parassita che la distruggerebbe; fare in modo che la pianta diventi insensibile a un erbicida, che in questo modo può essere utilizzato nei campi per distruggere le erbe infestanti, senza danneggiare le colture.

In alcuni casi però si è cercato di risolvere problemi più specifici. Per esempio, sono state create cipolle che non producono più la sostanza che fa lacrimare gli occhi e piante di caffè che danno chicchi senza caffeina. Negli Stati Uniti, inoltre, è stata ottenuta una varietà di riso che può crescere anche in terreni aridi e che potrebbe quindi essere coltivata in zone dove la siccità ostacola la produzione agricola.

Alcune industrie stanno anche cercando di utilizzare queste tecniche per produrre medicine e vaccini: per esempio, nel 2005 è stata creata una patata che contiene il vaccino contro l’epatite B. Il difetto è che per vaccinarsi bisognerebbe mangiarla cruda!

Gli OGM sono sicuri?

I rischi degli OGM. La diffusione delle coltivazioni OGM sembra destinata ad aumentare, nonostante l’opposizione di parte del mondo scientifico, degli ambientalisti e di molti politici. Se gestite nel modo corretto, le coltivazioni OGM potrebbero contribuire ad alleviare il problema della fame nei paesi poveri del mondo (per esempio, se si introducessero piante resistenti alla siccità in zone desertiche). Chi è contrario agli OGM sostiene però che questa tecnologia non sia del tutto sicura per la salute e per l’ambiente; infatti, non è per ora possibile prevedere tutti gli effetti che una modifica del DNA avrà sull’organismo su cui si è intervenuti. Si teme che l’introduzione di un gene nuovo in una pianta destinata a diventare cibo possa determinare la produzione di sostanze che potrebbero scatenare nell’uomo allergie alimentari e già per due volte, negli anni scorsi, prodotti geneticamente modificati hanno provocato reazioni allergiche nell’uomo. Una prima volta accadde nel 1996, quando un’azienda cercò di modificare i valori nutritivi della soia, introducendo nel suo DNA un gene della noce brasiliana. Nei test effettuati prima della messa in commercio, il prodotto scatenò reazioni allergiche nelle persone già allergiche alla noce brasiliana. Il secondo risale al 2000, quando mais transgenico destinato a diventare mangime per animali finì per errore in alcuni prodotti alimentari, scatenando reazioni allergiche fra i consumatori.

Le industrie alimentari tuttavia sostengono che i loro prodotti sono sicuri e sottolineano che se ci fossero effetti gravi per la salute, questi si sarebbero già manifestati, dato che milioni di persone nel mondo consumano questi prodotti.

Le preoccupazioni più forti riguardano l’ambiente: attraverso il loro polline (impollinazione) gli OGM potrebbero infatti contaminare le piante presenti in natura in quanto, trasportato dal vento oppure dagli insetti, il polline può viaggiare molto lontano.

Qualche anno fa, nel mais tradizionale della regione di Oxaca (nel Sud del Messico) sono state trovate tracce di DNA proveniente da un mais modificato geneticamente, che si trovava a circa 100 km di distanza. Alcuni scienziati sottolineano che questi processi potrebbero modificare le piante selvatiche, dando loro caratteristiche nuove con effetti poco prevedibili per tutto l’ecosistema terrestre.

Qualche precauzione. Fra i contrari agli OGM ci sono anche gli agricoltori che vorrebbero continuare a coltivare prodotti tradizionali o biologici. Infatti, se la contaminazione può avvenire in natura e a grandi distanze, è ancora più facile che si verifichi fra due campi confinanti. Per evitare che ciò accada, in Europa sono state previste barriere antipolline, formate da file di piante che dovrebbero dividere un campo dall’altro, e distanze di sicurezza. Per esempio, fra un campo di mais geneticamente modificato e un altro terreno coltivato con tecniche tradizionali dovrebbero esserci almeno 200 m di distanza. Per molti però queste misure non sono sufficienti.

Il dibattito su questi argomenti è tuttora vivace e sondaggi compiuti in vari paesi mostrano atteggiamenti diversi nei confronti delle coltivazioni OGM. Va comunque tenuto presente che le opinioni pro o contro gli OGM sono spesso condizionate da ideologie politiche e da forti interessi economici.