percezione

percezione

Come la nostra mente si fa un’idea del mondo esterno

L’uomo non è un osservatore oggettivo e neutrale che fotografa il mondo così com’è: al contrario, il cervello dell’uomo vede il mondo come desidera vederlo e arricchisce continuamente le percezioni di significati del tutto soggettivi. I cinque sensi (vista, tatto, gusto, udito e odorato) sono indispensabili per capire il mondo che ci circonda, ma la percezione non consiste soltanto nell’uso dei sensi. Secondo le teorie della psicologia della Gestalt (una parola tedesca che significa «forma»), essa è un processo mentale attivo nel quale le sensazioni vengono integrate con idee, ricordi ed emozioni che fanno parte della storia personale di colui che ‘percepisce’

L’organizzazione psicologica delle informazioni sensoriali

Quando guardiamo una rosa, di solito non ci limitiamo a vederne la forma e il colore. Questo, anche una semplice macchina fotografica può farlo. A noi invece viene subito in mente l’odore del fiore anche se non lo sentiamo direttamente; possiamo notare il luogo in cui la rosa è collocata (per esempio, il roseto) e paragonarla ad altri fiori simili che abbiamo già visto, pensiamo a essa come un simbolo di bellezza (o di superbia!) e ci commuoviamo al ricordo di una persona cara. Al contrario, qualcuno che per caso fosse allergico al profumo di rosa, guarderebbe il fiore con paura e se ne allontanerebbe di corsa.

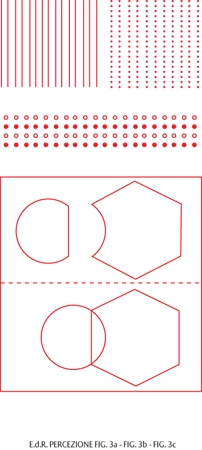

Da un punto di vista biologico, la percezione è un processo con cui il cervello assembla in modo gerarchico i dettagli fisici percepiti dai recettori sensoriali e ogni stadio del processo aggiunge un dettaglio in più. La semplice registrazione delle informazioni fisiche è sufficiente? Oppure la mente umana impone un’organizzazione precisa a ciò che i sensi percepiscono? In una qualsiasi figura sono riportati dettagli che, fisicamente, suggeriscono all’occhio e al cervello un certo tipo di informazione. Noi, tuttavia, non percepiamo passivamente questa informazione, anzi la nostra mente decide attivamente quale dettaglio fisico è lo sfondo, quale è la figura in primo piano e come questa va interpretata. E tutto ciò avviene anche, in alcuni casi, a dispetto di ciò che il dato fisico in sé suggerirebbe, perché i dettagli del contesto influenzano il modo in cui le informazioni principali vengono percepite.

L’esperienza percettiva secondo le teorie della Gestalt

Alcuni psicologi tedeschi, tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, hanno studiato secondo quali leggi psicologiche la mente impone un’organizzazione alla stimolazione fisica. Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e altri esponenti della cosiddetta psicologia della Gestalt, sostenevano che la percezione visiva tende verso forme e oggetti semplici, coerenti e dotati di un preciso significato. Questo significa che esistono alcune forme standard che la nostra mente tende a percepire nell’ambiente, qualunque sia il dato fisico oggettivo, sia perché quest’ultimo è ambiguo e può essere interpretato in vari modi, sia perché tali forme sono quelle più frequenti da incontrare nell’esperienza (come vedremo meglio in seguito).

A partire da tali principi, gli psicologi della Gestalt sostenevano che è impossibile comprendere l’esperienza percettiva componendola in un insieme di unità fisiche più semplici: ovvero, secondo una nota formula, il «tutto è diverso dalla somma delle parti».

Selezione e organizzazione di sensazioni ambigue

Come è possibile che il nostro cervello riesca a vedere in uno stesso disegno ben due immagini dotate di significato? Oppure come si fa, per esempio durante una festa di amici, a seguire la conversazione con un amico speciale, quando intorno c’è la musica ad alto volume e decine di altre persone che parlano? Il fatto è che di tutti gli stimoli fisici che colpiscono i nostri sensi – e sono tantissimi – il cervello può elaborarne compiutamente soltanto una parte perché altrimenti rimarremmo bloccati davanti a ogni scena che osserviamo, nel tentativo di analizzarne tutti i dettagli. Invece, per vivere dobbiamo decidere bene e in fretta e quindi la percezione deve portare rapidamente a una conclusione su ciò che vediamo o sentiamo o comunque percepiamo.

Perciò, di tutte le forme e i colori che ricadono nel nostro campo visivo, o di tutti i suoni che stimolano le nostre orecchie, possiamo e dobbiamo sceglierne soltanto alcuni: facciamo cioè un esercizio di attenzione selettiva. Tramite l’attenzione scegliamo, per esempio, di trascurare i rumori di fondo della festa precedente per seguire la conversazione con il nostro amico.

Il cervello, regista della percezione

Il cervello è sicuramente necessario per avviare i processi di base della percezione (cioè quelli biologici), tuttavia esso non legge la realtà in modo univoco e obiettivo: la psicologia della Gestalt ci dice che se la realtà fisica è ambigua, se cioè si può leggere in modi alternativi, il cervello prima o poi riorganizzerà i dati sensoriali per produrre una percezione dinamica e multiforme (v. fig.).

Il cervello, infatti, non può non vedere nulla; esso possiede la tendenza a ‘vedere’ un significato più o meno preciso in ogni insieme di stimoli sensoriali, anche se a volte il significato percepito non è quello giusto. Si pensi, per esempio, a quando si aspetta un amico con impazienza e sembra erroneamente di riconoscerlo guardando il viso di uno sconosciuto: il desiderio che si ha di vederlo, fa sì che si veda l’amico nelle fattezze di un estraneo (che magari non gli somiglia proprio!).

Emozioni, contesto e percezione

Noi iniziamo a percepire con i sensi già prima della nascita, cioè da quando il sistema nervoso del feto è già funzionante, alla fine della 26a settimana di gestazione. Con gli anni, quindi, accumuliamo una quantità incredibile di esperienze sensoriali e cognitive. Tutte queste esperienze passate influenzano continuamente la nostra percezione cosciente anche se non ce le ricordiamo più: tutto ciò che abbiamo appreso a percepire in passato influenza ciò che percepiamo ora.

Guardate per esempio la serie di disegni riportata nella figura. È evidente che noi vediamo delle forme geometriche che di fatto non esistono, ma che ci vengono fortemente suggerite dal contesto sensoriale generale.

Il quadrato o la striscia rettangolare non ci sono in realtà, non esistono stimoli fisici (linee, spigoli, colori e così via) che li descrivono e quindi il nostro cervello non dovrebbe vederli. E invece li vediamo nitidamente perché un quadrato e un rettangolo sono ‘buone forme’ talmente comuni nel mondo che ci circonda, che il nostro cervello impara a scovarli ovunque e a organizzare dati sensoriali ambigui, che di per sé non porterebbero a quelle percezioni, in modo tale da vedere per forza quadrati, rettangoli e molto altro ancora. Il quadrato e il rettangolo nella figura esistono psicologicamente (non fisicamente) perché sono i significati suggeriti dalle forme fisiche che li circondano.

Il ruolo delle emozioni

Anche le emozioni, le motivazioni e i bisogni individuali influenzano la percezione. È ben noto che ci emozioniamo davanti a un bel quadro oppure davanti a un brano musicale, ma può avvenire anche il contrario. Per esempio, in stimoli visivi ambigui i nostri bisogni insoddisfatti possono spingerci a vedere determinate cose, scartandone altre.

In un esperimento, alcune persone furono tenute a digiuno per almeno 18 ore; successivamente furono mostrate loro macchie di colore prive di significato apparente.

Quando fu chiesto loro cosa vedevano in tali macchie, si scoprì che le persone percepivano immagini di cibi e pietanze con una frequenza e una nitidezza che aumentavano man mano che il periodo di digiuno aumentava; al contrario, persone sazie raramente vedevano cose da mangiare nelle macchie senza senso.